МБОУ « Алгашинская СОШ»

Конспект урока в 5 классе

по изобразительному искусству

Тема: Это сладкое слово-пряник»

Урок разработала

учитель изо, технологии, черчения,

учитель высшей категории

Федорова Людмила Викторовна

2014

План урока.

Тема урока: «Это сладкое слово пряник».

Тип урока: Урок комбинированный ( получения новых знаний и закрепления способов деятельности).

Технология урока: Традиционный урок с использованием ИКТ.

Цель урока: Раскрыть красоту и художественную ценность пряника, одного из наиболее значимых и выдающихся проявлений народного творчества и изготовить эскиз лепного пряника по старинным народным традициям.

Обучающая: познакомить обучающихся со способом изготовления лепного силуэтного пряника по старинным народным традициям.

Задачи:

- показать основные приемы лепки пряника из соленого теста.

- закрепить полученные знания в практической работе.

- Способствовать развитию интереса учащихся к пряничному народному искусству..

Развивающая: продолжить формирование и развитие познавательного интереса учащихся к предмету, развитие творческих способностей учащихся, эстетического вкуса и правильного отношения к общечеловеческим ценностям.

Задачи:

-Развивать у учащихся функции мелкой моторики рук, чувства цвета.

- Развивать аккуратность, усидчивость при выполнении работы.

- Развить правильное цветовое восприятия.

Воспитывающая: Воспитывать чувство взаимопомощи, трудолюбие, ответственность за

сохранения культурно-исторического наследия нашей страны.

Задачи:

- Возбудить интерес к традициям русского народа.

- воспитывать аккуратность в работе, требовательность к себе

- Прививать художественный вкус

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод , упражнений, практический.

Форма обучения: индивидуальная.

Формы контроля: практическая работа.

Межпредметная связь: литература, история, технология.

Обеспечение занятия

Технические средства обучения: компьютер, медиапроектор, презентация.

Наглядные пособия: образцы эскизов пряников, образцы « Тульские пряники»,

«Силуэтные пряники», бумажные шаблоны.

Материалы и оборудование: соленое тесто, стеки, баночки с водой , кисточки.

Структура урока (30 мин.)

1. Организационный момент. 1 мин.

2. Сообщение темы, цели, задач урока, мотивация учебной деятельности школьников.1 мин.

3. Подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала.3 мин.

4.Усвоение новых знаний.10 мин.

5.Закрепление материала, изученного на данном уроке и ранее пройденного, связанного с новым. ( практика)13 мин.

6. Подведение итогов урока .2 мин.

Ход урока

1.Организационный момент.

-Здравствуйте ребята. Вы все знаете что, этот 2014 год в России объявлен годом – культуры, для того, чтобы привлечь внимания общества к вопросам развития культуры и сохранения культурно-исторического наследия нашей страны ( Слайд 3)

2.Сообщение темы (Презентация)

Сегодня на уроке мы совершим экскурсию в историческое прошлое нашего народа, и попробуем почувствовать себя умелыми мастерами того времени.

Цель нашего занятия: Раскрыть красоту, художественную ценность пряника, одного из наиболее значимых и выдающихся проявлений народного творчества и изготовить эскиз лепного пряника по старинным народным традициям.

Для этого мы выполним следующие задачи:

изучим историю развития пряничного искусства,

рассмотрим виды изготовления пряников,

вылепим эскиз силуэтного пряника из соленого теста.

Декоративно оформим наше изделие.

3. Изложение нового материала

Редкое изделие может похвастаться такой многовековой историей и таким богатым разнообразием. А между тем, эта история уходит своими корнями далеко в прошлое.

Много праздников чтил наш народ, а где праздник, там подарки и угощения, вкусные и нарядные пряники.

Недаром говорили, что пряник это одно из чудесных лакомств на Руси. На сегодняшнем занятии мы попытаемся раскрыть красоту, художественную ценность пряника, одного из наиболее значительных и выдающихся проявлений народного творчества. Выявить особенности разных видов пряников.

Что же это за чудо такое – пряник? Из словаря Даля: «Пряник – лакомство хлебное на меду, на патоке с разными пряностями». Из словаря Ожегова: «Пряник – сладкое мягкое печенье в виде лепёшки или плоской фигурки».

Но не всё так просто. Сказать, кто и когда изготовил первый пряник, невозможно.

Пряники русские,

Сладкие, мятные,

К чаю ароматному

Угощенье знатное (Слайд 4)

Давайте отправимся в небольшую экскурсию в прошлое нашей родины.

Пряник со времени своего появления прошёл очень длинный путь. Его возникновение неразрывно связано с таким величайшим открытием человечества, как хлеб. На Руси первые пряники, называемые тогда «медовым хлебом», которые появились в 9 веке, они представляли собой смесь ржаной муки с мёдом и ягодным соком, причем мёд в них составлял почти половину от всех других ингредиентов.

Позже в «медовый хлеб» стали добавлять местные травы и коренья, а в XII-XIII веках, когда на Руси начали появляться экзотические пряности, привезённые из Индии и Ближнего Востока, пряник получил своё название и практически окончательно оформился в то лакомство, которое известно нам.

На Руси пряник был не только традиционным, но и сакральным блюдом. Наши предки, не избалованные твиксами и чупа-чупсами, ценили пряники за сладость, изысканный аромат и целебную наполненность.

В XVII - XIX веках пряничное дело было распространённым народным промыслом. В каждой местности выпекали свои пряники по традиционным рецептам, а секреты изготовления передавались из поколения в поколение. Мастеров, которые занимались пряничным производством, называли прянишниками. ( Слайд 5)

Пряники делали для бедных и богатых, для подарков и именин. Их подносили родным и возлюбленным, пекли для сложного свадебного обряда, для праздничных трапез, для раздачи нищим, для панихид. Им даже приписывали лечебные свойства, а потому пряники, предназначенные для больных, готовились и украшались с особой тщательностью, а на оборотной стороне вырезались буквы, соответствовавшие инициалам ангела - хранителя.

А еще пряники небольшого размера использовали для игры. Побеждал в состязании не только тот, чей пряник летел дальше других, но и тот, чей оставался невредимым, упав на землю.

Русские пряники - явление общенациональное, вряд ли где-нибудь еще до такой степени связанное с народной жизнью и бытом. Распространены они были повсеместно. Их производили в Перми и Керчи, в Архангельске и Путивле, в Харькове и Рязани, в Калуге и Твери, в Вязьме и Воронеже, в Новгороде и Белгороде и во множестве других городов.

Российский пряник являлся неизменной принадлежностью всех социальных слоев - от царского стола до бедной крестьянской избы. На царском столе, в бедной крестьянской избе, в помещичьей гостиной, в чиновничьей квартире или на купеческом подворье господин Пряник всегда занимал почётное место.

Мастера дел пряничных придумали разные способы изготовления пряников.

В России существовало три вида пряников, получивших свое название по технологии их производства.

Лепной пряник ( Слайд 6) пришёл к нам из языческой Руси. Сегодня лепные пряники – это большая редкость. Их традиционные персонажи – конь, олень, коровка, коза, утица, тетёрка с птенцами – уцелевшие образы древнерусской языческой мифологии. Характерна характеристика материала – (грубая ржаная мука, соль и вода).

Лепят из теста прямо руками так же, как обычно лепят глиняные игрушки. По сути дела каждый лепной пряник – своеобразная миниатюрная декоративная скульптура. Ещё их называют "козули". В святочные недели «козули» выставляли на окна изб, ими одаривали родственников, колядующих и особенно детей. ( Слайд 7)

Разновидность лепных пряников так называемые "тетёры" или "витушки". Эти неповторимые по технике лепки и форме пряники выпекают из ржаного теста, раскатанного в виде тонких жгутиков, превращающихся в фигурки зверей или спиралевидные геометрические фигуры, близкие к солярным знакам и орнаменту. ( Слайд 8)

Архангельская губерния особо прославилась лепным пряником – он считается самым древним..

Печатный – самый известный. Печатные пряники печатали на тесте деревянными формами – так называемыми пряничными досками. ( Слайд 9)

Пряники печатные,

До того приятные.

Мы не сразу их съедим,

А сначала поглядим!

Пряники делались самой разнообразной формы – фигурные, круглые, но чаще всего квадратные или прямоугольные, размером от нескольких сантиметров до метра и более, а вес их иногда измерялся пудами. Все это зависело от назначения пряника. Пряничные доски нередко изготавливали со специальным рисунком по персональному желанию заказчиков.

Фигурный пряник – предмет художественного творчества. Пряничная доска – уже половина успеха. Требовались не только вкус, но и красота, поэтому резьбе придавалось особое значение. ( Слайд 10)

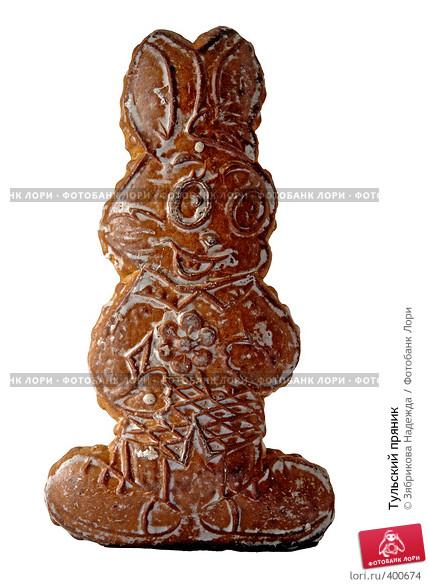

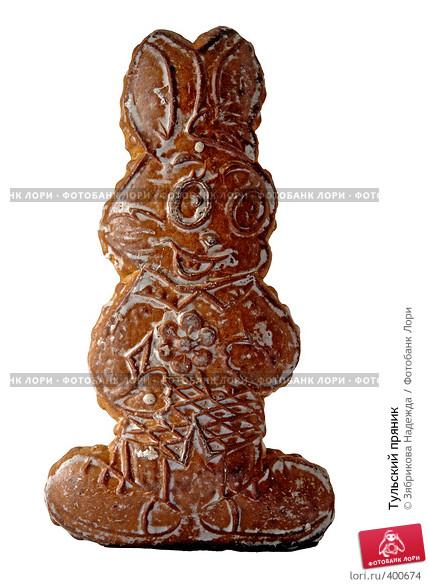

Самые известные из таких пряников – тульские. ( Слайд 11) Их пекли в Туле еще в 1685 году. О них мы можем прочитать в русских сказках и сказках А.С. Пушкина

Старичок к старухе воротился.

Что ж? пред ним царские палаты.

В палатах видит свою старуху,

За столом сидит она царицей,

Служат ей бояре да дворяне,

Наливают ей заморские вины;

Заедает она пряником печатным;

(А.С.Пушкин) ( Слайд 12)

Мало кто знает, но до сих пор, несмотря на эпоху компьютерных технологий, и технического прогресса, тульский пряник, а точнее его оттиск делается вручную. Фигурные пряники продолжают делать и в наши дни, и так же, как и в старину, формы для них вырезают из дерева.

Пряники русские,

Сладкие, мятные,

К чаю ароматному

Угощенье знатное. ( Слайд 13)

Силуэтный ( Слайд 14) (вырубной или вырезной) пряник для их изготовления используется или картонный шаблон, или штамп из жестяной полоски, с помощью которых из раскатанного теста вырезается силуэт будущего пряника.

Появились сравнительно недавно. Первое упоминание о них относится к 1850 году, но уже к началу ХХ века силуэтные пряники благодаря своим декоративным качествам стали наиболее массовыми и популярными.

Но, пожалуй, самые замечательные силуэтные пряники под назавнием "козули" выпекали и выпекают до сих пор в Архангельске. ( Слайд 15) Традиция их изготовления связана с празднованием Рождества.

Сегодня русский север, пожалуй, единственное место в России, где при выделке пряников сохраняется их художественное значение.

В наше время пряничное дело, к сожалению, уже не имеет такого широкого размаха, как прежде, а внешний вид и вкусовые качества пряников в основном далеки от тех, что были привычны для наших не таких уж и далеких предков.

И все же не стоит забывать о том, что и по сей день существуют знаменитые тульские, вяземские, городецкие, ржевские, архангельские пряники, а значит, есть надежда на то, что мастерство изготовления пряников, пришедшее к нам из глубины веков, будет продолжать жить и радовать всех – от мала до велика.

Отдельное слово о разноцветной глазури: ( Слайд 16) Вырезанные пряники пекли в печи, затем украшали цветной сахарной глазурью. Для получения оранжевого цвета добавляли в глазурь сок моркови, фиолетового – сок свёклы и т.д. Сейчас добавляют в глазурь чаще всего искусственные пищевые красители.

Глазурью изображаются в фигурке самые характерные детали: клюв, глаз, крыло, хвост. Точка, заключённая в круг, - это зоркий птичий глаз, широкий остроконечный штрих - сильный клюв. В ритмичном движении вьётся струйками крыло, её витки несут образную информацию о форме крыла и его месте, плавный завиток на “земле” напоминает стихию воды, и птица кажется плывущей. Так простыми приёмами достигали мастера яркого художественного образа. ( Слайд 17,18)

4.Требования к работе. ( Слайд 19)

Так как испечь пряники мы не можем, а выполняем лишь эскизы, то и последовательность работы немного меняется.

Каждому дается небольшой кусочек соленого теста, по цвету напоминающего цвет испеченного пряника.

Раскатав тесто в пласт, толщиной 1 см, положим на тесто трафарет, словно острым ножом вырежем по трафарету форму пряника ( Слайд 20)

Цветными мелками полосками теста украсим свой пряник, словно сахарной глазурью, подчеркнём характерные особенности птицы или животного: клюв, гребешок, крылья, лапки, рога, хвосты и т.д. Чем ярче украсим свой пряник, тем лучше ( Слайд 21)

Вот и готов наш пряник!

Когда-то, в советское время, за изготовление пряников можно было попасть в лагеря. Крестьянки Вологодской и Архангельской губерний, где этот промысел был особенно развит, прятали формочки для пряников на чердаках вместе с иконами.

А по примете – дом, где в потайном месте хранится рождественский пряник, – полная чаша. Во время жизненных неурядиц надо отломить от пряника кусочек, и все обязательно наладится, наши предки так лечились от «хворей и напастей». А теперь приступаем к самостоятельной работе

5.Самостоятельная работа.

6.Подведение итогов.

Посмотрите, какие чудные пряники у нас получились

В наше время пряничное дело, к сожалению, уже не имеет такого широкого размаха, как прежде, а внешний вид и вкусовые качества пряников в основном далеки от тех, что были привычны для наших не таких уж и далеких предков.

И все же не стоит забывать о том, что и по сей день существуют знаменитые тульские, вяземские, городецкие, ржевские, архангельские пряники, а значит, есть надежда на то, что мастерство изготовления пряников, пришедшее к нам из глубины веков, будет продолжать жить и радовать всех – от мала до велика. Наши предки искренне верили в силу сладких помощников. Так может и нам стоит возродить эти вкусные традиции – печь магические пряники перед важными событиями в нашей жизни.

Библиографичееский список

1.С. Жегалова и др. “Пряник, прялка и птица Сирин”, М.: “Просвещение”, 1983 г.

2.Журнал 2 Юнный художник» 2009 №6

3.И.Малахин “Пряники”. Журнал “Вокруг света” №2/2002 г. 4. (Интернет-ресурс:http://pryanik33.narod.ru/STATJA/Trditions.html)