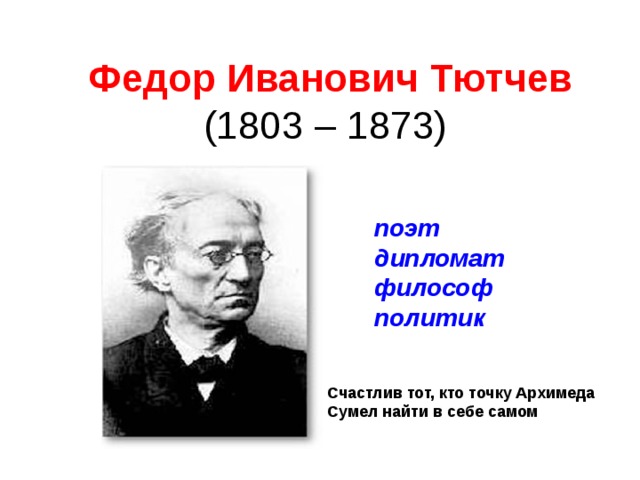

Федор Иванович Тютчев (1803 – 1873)

поэт

дипломат

философ

политик

Счастлив тот, кто точку Архимеда

Сумел найти в себе самом

Лирик-мыслитель,

проникновенный выразитель

человеческих чувств,

вдохновенный певец природы

«Глубина мыслей,

яркость красок,

новость и сила языка»

Пушкин

«Лирическая смелость

и чувство меры»

Фет

«Знойная страстность, суровая

энергия, глубокая дума,

возбуждаемая не одними

стихийными явлениями,

но и вопросами нравственными,

интересами общественной жизни»

Добролюбов

- Добролюбов

- Добролюбов

- Добролюбов

- Добролюбов

«Глубина мысли, простое,

строгое изящество формы»

(62 стихотворения Тютчева

имеют пометки Л.Н. Толстого:

«элементы своеобразия»,

«красота», «глубина»,

«сила чувства»)

Л.Н. Толстой

- Л.Н. Толстой

- Л.Н. Толстой

- Л.Н. Толстой

- Л.Н. Толстой

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить,

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.

«Россия как государство – гигант, а как общество – младенец».

Россия представляется поэту «святым ковчегом»

спасения посреди бурь, потрясавших западно-

европейские страны. Он очень верил в Россию,

хотя у него есть и другие строки о ней, проникнутые

горьким разочарованием:

Все голо так – и пусто-необъятно

В однообразии немом…

Местами лишь просвечивают пятна

Стоячих вод, покрытых первым льдом.

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья-

Жизнь отошла и, покоряясь судьбе,

В каком-то забытьи изнеможенья,

Здесь человек лишь снится сам себе.

В студенческие годы и в начале пребывания

за границей Тютчев находился под влиянием

свободолюбивых политических идей.

Стихотворение «К оде Пушкина на Вольность»(1820)

близко русскому гражданскому романтизму.

Однако свободомыслие Тютчева носило умеренный

характер. Режим «канцелярии и казармы»,

«кнута и чина», символизировавших в глазах поэта

официальную Россию, был для него неприемлем,

но неприемлема была и насильственная борьба с ним.

Отсюда внутренняя противоречивость стихотворения

«14-е декабря 1825» (1826).

О, жертвы мысли безрассудной!

Вы уповали, может быть…

Народ, чуждаясь вероломства,

Поносит ваши имена… -

не принял этого события, осудил. В статье «Россия

и революция» считает, что Россия должна стать

заслоном от революции. От исхода этой борьбы зависит

будущее. Революция – это антихристианство.

Усиливающееся с годами ощущение назревающих социальных

сдвигов, сознание, что Европа вступила в новую, «революционную

эру», способствует в политическом плане укреплению

консервативных настроений Тютчева, развитию у него утопически

идеализированного представления о николаевской России,

которой якобы предначертана высокая историческая миссия.

В 40-е годы политические взгляды поэта приобретают

панславистскую окраску: самодержавная Россия, призванная

объединить все славянские народы, мыслится им в качестве

оплота против революционного Запада (политические статьи,

стихотворения «Русская география», «Рассвет», «Пророчество»

и др.) Поражение России в Крымской войне 1853-1856 гг. вызвало

у Тютчева критическое отношение к русской правительственной

системе, к верхушке русского общества (эпиграммы на Николая I ,

на П.А. Шувалова, на цензурное ведомство и др.)

Не богу ты служил и не России,

Служил лишь суете своей,

И все дела твои, и добрые, и злые, -

Все было ложь в тебе,

Все призраки пустые:

Ты был не царь, а лицедей.

Стихотворение является эпиграммой-эпитафией Николаю I .

По всей вероятности, оно написано не непосредственно под

впечатлением от смерти царя, а несколько позже, когда под

влиянием падения Севастополя Тютчев подверг резкой критике

личность и деятельность умершего самодержца.

Заняв в 1858 году пост председателя Комитета

иностранной цензуры, на котором он оставался

до смерти, Тютчев старался бороться с «лицемерно-

насильственным произволом» царской цензуры.

Но при всей резкости его критики правящих верхов

это была критика справа.

Консервативные политические взгляды

Тютчева сочетались с мятущимся

духовно-нравственным строем его поэзии.

Боясь переворотов, Тютчев испытывал

в то же время острый интерес к «высоким

зрелищам» социальных потрясений:

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

(«Цицерон»)

- («Цицерон»)

- («Цицерон»)

- («Цицерон»)

- («Цицерон»)

Относя себя к «обломкам старых поколений»,

он испытывал горечь при мысли о своей оторванности

от «нового, младого племени», о невозможности идти

с ним «навстречу солнцу и движенью» («Бессонница»,

«Как птичка, раннею зарей»). В самом себе поэт ощущает

«страшное раздвоенье», «двойное бытие»,

составляющее, по его убеждению, отличительное

свойство человека его эпохи («Наш век», «О вещая

душа моя!», «Памяти М.К. Политковской»)

О вещая душа моя!

О, сердце, полное тревоги,

О, как ты бьешься на пороге

Как бы двойного бытия!..

Поэзия Тютчева вся пропитана тревогой.

Мир, природа, человек предстают в его стихах

в постоянном столкновении противоборствующих сил,

«среди громов, среди огней, среди клокочущих

страстей, в стихийном пламенном раздоре» («Поэзия»)

Диалектическое постижение действительности –

в непрестанном движении – характеризует

философскую глубину лирики Тютчева.

Особенное тяготение проявляет поэт

к изображению бурь и гроз в природе

и в человеческой душе. «Гармонии в стихийных

спорах» («Певучесть есть в морских волнах»)

он противопоставляет полное неразрешимых

противоречий нравственное бытие человека.

В поэзии Тютчева человек обречен на

«безнадежный», «неравный» бой, «жестокую»,

«упорную», «отчаянную» борьбу с жизнью,

роком, самим собой.

Природа – сфинкс. И тем она верней

Своим искусом губит человека,

Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней.

В стихах о природе отразились философские взгляды Тютчева

на природу, на вселенную и место человека в ней. Взгляды его

близки взглядам паскаля и Руссо.

По мысли Паскаля, человек – слабейшее из творений природы,

тростник, но тростник мыслящий, т.е. он велик и слаб

одновременно. Причина этого – в единстве и разладе человека

с природой. Выход из «бездны бесконечности и бездны небытия»

Паскаль видел в идее всесовершенного творца.

У Тютчева иное:

Мужайся, сердце, до конца:

И нет в творении творца!

И смысла нет в мольбе!

Природа бесконечна, а люди смертны, но человек дерзновенно,

не задумываясь, берется исследовать ее и изменять.

Но человеческое существо, разделенное на два начала –

душу и тело, - не может понять то, в чем нет души, что говорит

непонятным языком. В этом отношении взгляд Тютчева

на природу иной:

Не то, что мните вы, природа.

Не слепок, не бездушный лик…

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Здесь взгляды Тютчева близки взглядам французского мыслителя Руссо, который считал, что «великая и возвышенная книга» природы открыта всем очам, говорит всем людям и языком, понятным для всех умов.

Тютчев искал собственное прочтение книги природы. «Я» человека и природа – это не ничтожная капля и океан (хотя такая мысль есть в некоторых стихах) – а две беспредельности:

«Все во мне и я во всем».

- «Все во мне и я во всем».

- «Все во мне и я во всем».

- «Все во мне и я во всем».

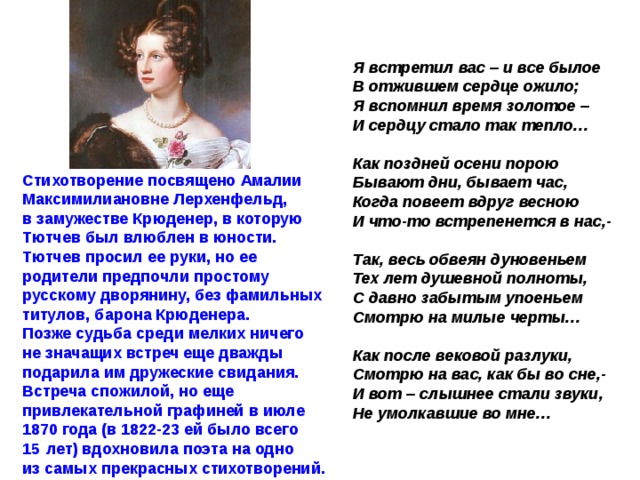

Я встретил вас – и все былое

В отжившем сердце ожило;

Я вспомнил время золотое –

И сердцу стало так тепло…

Как поздней осени порою

Бывают дни, бывает час,

Когда повеет вдруг весною

И что-то встрепенется в нас,-

Так, весь обвеян дуновеньем

Тех лет душевной полноты,

С давно забытым упоеньем

Смотрю на милые черты…

Как после вековой разлуки,

Смотрю на вас, как бы во сне,-

И вот – слышнее стали звуки,

Не умолкавшие во мне…

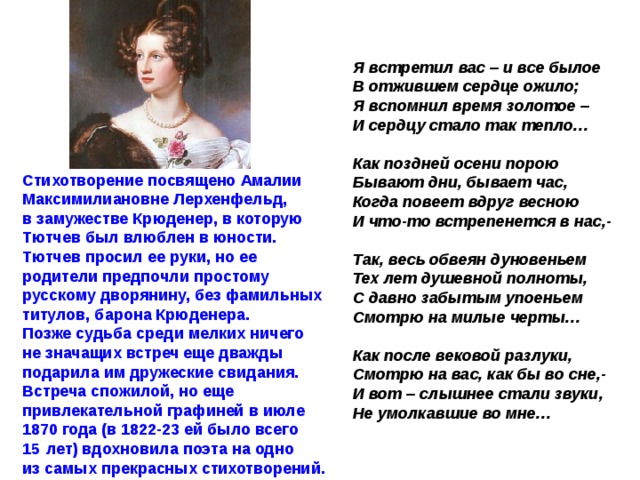

Стихотворение посвящено Амалии

Максимилиановне Лерхенфельд,

в замужестве Крюденер, в которую

Тютчев был влюблен в юности.

Тютчев просил ее руки, но ее

родители предпочли простому

русскому дворянину, без фамильных

титулов, барона Крюденера.

Позже судьба среди мелких ничего

не значащих встреч еще дважды

подарила им дружеские свидания.

Встреча спожилой, но еще

привлекательной графиней в июле

1870 года (в 1822-23 ей было всего

- лет) вдохновила поэта на одно

из самых прекрасных стихотворений.

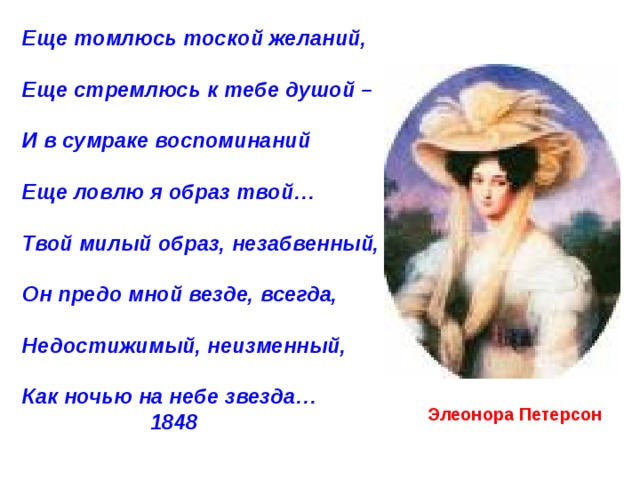

Еще томлюсь тоской желаний,

Еще стремлюсь к тебе душой –

И в сумраке воспоминаний

Еще ловлю я образ твой…

Твой милый образ, незабвенный,

Он предо мной везде, всегда,

Недостижимый, неизменный,

Как ночью на небе звезда…

1848

Элеонора Петерсон

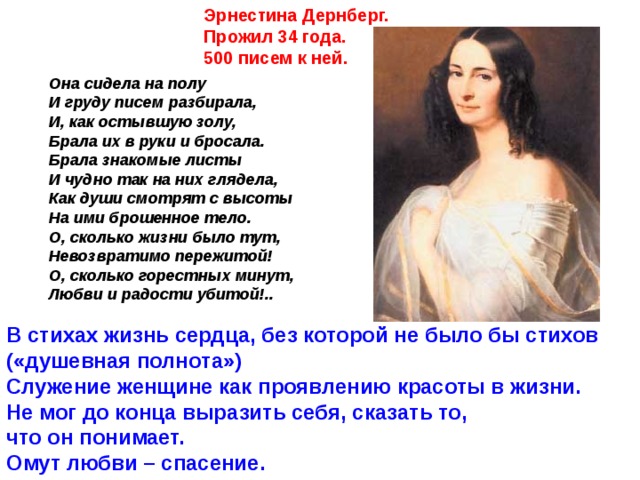

Эрнестина Дернберг.

Прожил 34 года.

500 писем к ней.

Она сидела на полу

И груду писем разбирала,

И, как остывшую золу,

Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы

И чудно так на них глядела,

Как души смотрят с высоты

На ими брошенное тело.

О, сколько жизни было тут,

Невозвратимо пережитой!

О, сколько горестных минут,

Любви и радости убитой!..

В стихах жизнь сердца, без которой не было бы стихов

(«душевная полнота»)

Служение женщине как проявлению красоты в жизни.

Не мог до конца выразить себя, сказать то,

что он понимает.

Омут любви – спасение.

1847. «Моя жизнь кончена, у меня ничего нет».

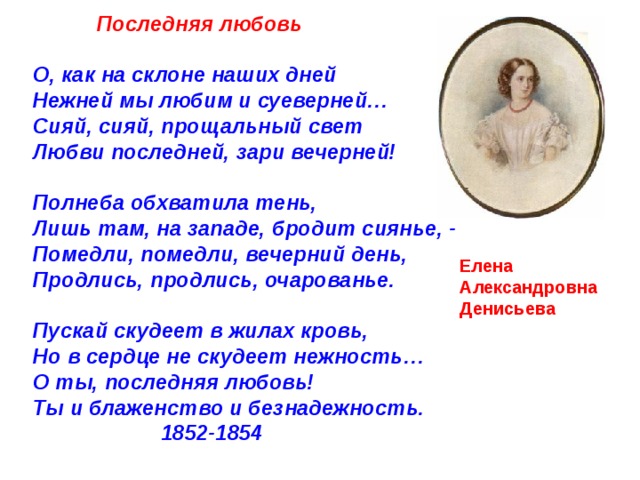

1845 – встреча в Смольном с Е.А. Денисьевой.

1850 – сближение с ней, путешествие на Валаам.

На выпускном балу отец проклял ее, все отказались

от не, но она не предала его, не отреклась.

14 лет счастливой-несчастливой жизни.

Последняя любовь

- Последняя любовь

- Последняя любовь

О, как на склоне наших дней

Нежней мы любим и суеверней…

Сияй, сияй, прощальный свет

Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,

Лишь там, на западе, бродит сиянье, -

Помедли, помедли, вечерний день,

Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,

Но в сердце не скудеет нежность…

О ты, последняя любовь!

Ты и блаженство и безнадежность.

1852-1854

- 1852-1854

- 1852-1854

- 1852-1854

- 1852-1854

Елена

Александровна

Денисьева