ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ, КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА.

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.

Д. Дидро

Основной целью модернизации всей системы образования является – повышение качества образования. Качество знаний не всегда определяется объемом выученного материала, скорее - это умение пользоваться этим материалом.

Чтобы добиться первостепенной задачи качественного усвоения знаний, необходимо сделать учебный процесс максимально эффективным. Задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать детей предметом, привлечь внимание учеников, чтобы они захотели получать предложенные им знания и учились добывать их сами.

Для реализации программ в образовательном процессе используются современные образовательные технологии. Одной из таких технологий является технология продуктивного чтения.

Технология продуктивного чтения – это технология формирования правильной читательской деятельности.

Целью данной технологии является формирование читательской и коммуникативной компетенции школьника.

В начальной школе необходимо заложить основы грамотного читателя, у которого есть стойкая привычка к чтению, знающего книги, умеющего их самостоятельно выбирать.

Технология продуктивного чтения резко отличается от традиционной технологии передачи ученику готового знания. Теперь учитель организовывает исследовательскую работу детей так, что они сами «додумываются» до решения ключевой проблемы урока и сами могут объяснить, как действовать в новых условиях.

Действия учеников становятся более активными, творческими и самостоятельными.

Перед учителями начальных классов стоит задача не только приобщить младших школьников к чтению в целом, но и обучить их вдумчивому, аналитическому чтению. Справиться с этой задачей поможет использование педагогами в работе приемов продуктивного чтения.

Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа работы с текстом:

Этап 1. Работа с текстом до чтения.

Этап 2. Работа с текстом во время чтения.

Этап 3. Работа с текстом после чтения.

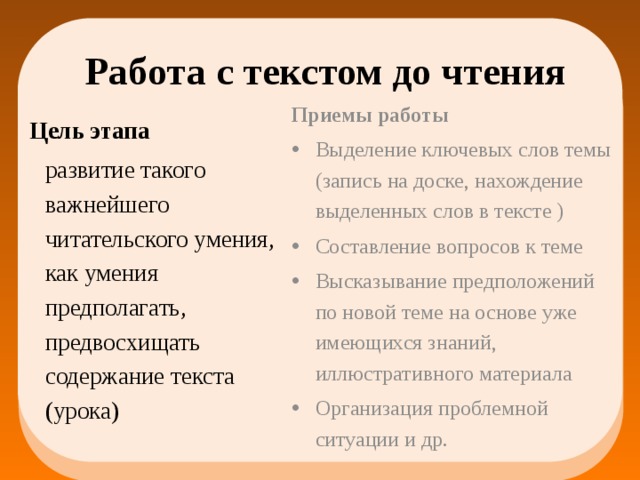

1 Работа с текстом до чтения.

Целью первого этапа «Работа с текстом до чтения», является развитие умений предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам или создание проблемной ситуации.

Задача учителя: мотивировать на прочтение книги.

Знакомство с новым произведением начинается с предвосхищения, предугадывания предстоящего чтения. Ученики пытаются определить направленность текста – смысловую, тематическую, эмоциональную, выделить героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, иллюстрациям. (Разве не так мы, взрослые, выбираем книги в магазине или библиотеке?) Всё это происходит с опорой на читательский опыт.

Прогноз сюжета незнакомого произведения повышает интерес к чтению: всегда хочется проверить, прав ли я? Ребенок забегает мыслью вперед и превращается в своеобразного соавтора.

Этот прием дает возможность определить тему урока, развить воображение, интуицию.

В результате этой работы формируются коммуникативные универсальные учебные действия: умение строить речевые высказывания в соответствии с поставленными задачами.

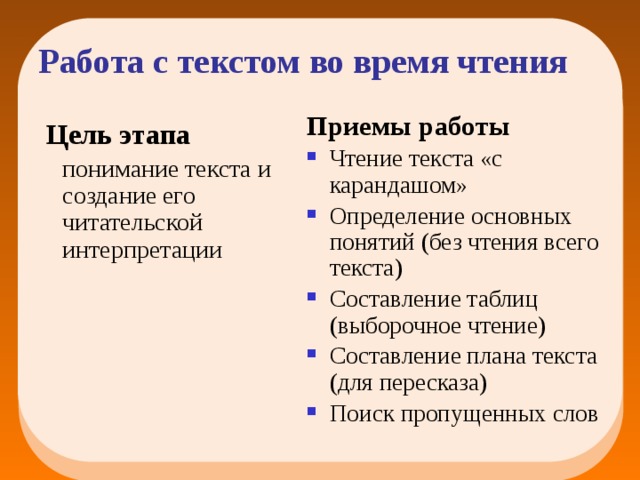

2 Работа с текстом во время чтения.

Главная цель второго этапа «Работа с текстом во время чтения» – освоение содержания, основной мысли текста и создание его читательской интерпретации (истолкования, оценки).

Задача учителя: обеспечить полноценное восприятие текста.

Остановимся на 3-х ключевых видах работ на данном этапе.

Первичное чтение (самостоятельное чтение или комбинированное, выявление первичного восприятия с помощью беседы, выявление совпадений первоначальных предположений обучающихся с содержанием, эмоциональной окраски прочитанного текста)

Перечитывание текста (повторное чтение всего текста или его отдельных фрагментов, анализ: комментированное чтение, диалог с автором через текст, беседа по прочитанному и т.д., постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части).

Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Выявление совпадений предположений обучающихся о содержании литературного произведения с окончательными выводами по тексту. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. Постановка к тексту обобщающих вопросов.

На данном этапе используются приемы работы с разными видами таблиц.

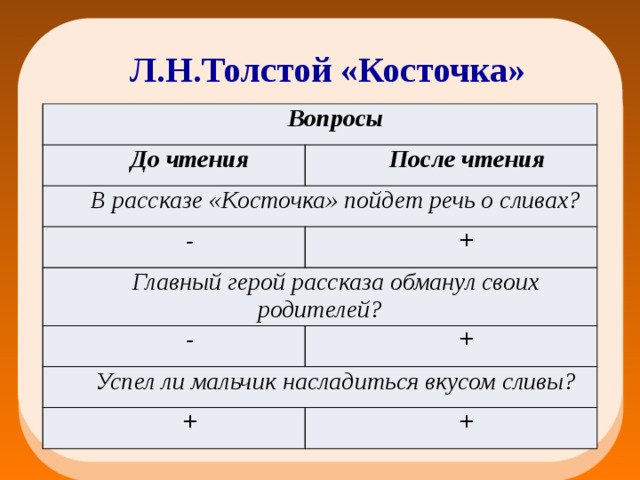

Например, в первом классе знакомство с рассказом Л.Н.Толстого «Косточка» начинается с заполнения таблицы. Ребятам предлагаются следующие вопросы:

- В рассказе «Косточка» пойдет речь о сливах?

- Главный герой рассказа обманул своих родителей?

- Успел ли мальчик насладиться вкусом сливы?

Одна часть таблицы заполняется на первом этапе, когда даются несколько утверждений по еще не изученной теме, и дети выбирают утверждения, полагаясь на собственный опыт, а другую часть таблицы, после первичного чтения на втором этапе.

Учащиеся проставляют знаки «+» - если они согласны, «-» - не согласны, устно обосновывая свой ответ. После прочтения, идет обсуждение, совпало ли первоначальное представление с последующим.

| Вопросы |

| До чтения | После чтения |

| В рассказе «Косточка» пойдет речь о сливах? |

| - | + |

| Главный герой рассказа обманул своих родителей? |

| - | + |

| Успел ли мальчик насладиться вкусом сливы? |

| + | + |

Данный прием позволяет учащимся определить главную мысль рассказа.

Для формирования навыков осмысленного и вдумчивого чтения заполняется другая таблица, заполнение которой требует от учащихся перечитать весь текст или его фрагмент.

Например, после анализа произведения учащиеся перечитывают рассказ В. Драгунского «Тайное становится явным», отвечают на вопросы выдержками из текста, ни одним словом не отступая от оригинала, заносят в таблицу. Цель этой работы заключается в том, что ребенок должен несколько раз перечитать текст, выбрать правильные, точные предложения и записать их в таблицу.

| Вопросы и утверждения

| Выдержки из текста

|

| Какую хитрость придумал Дениска, чтобы съесть яйцо? | Это еще было терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его не было видно. |

| По какой фразе вы поняли, что для Дениски Кремль – это ценность? | Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в Грановитой палате и в Оружейной, стоял возле царь-пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. |

| Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду. | На голове у этого дяденьки была шляпа. А на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. |

После проверки ответов делается вывод о том, какая проблема волнует автора. Как поступать в ситуации сложных взаимоотношений детей и родителей.

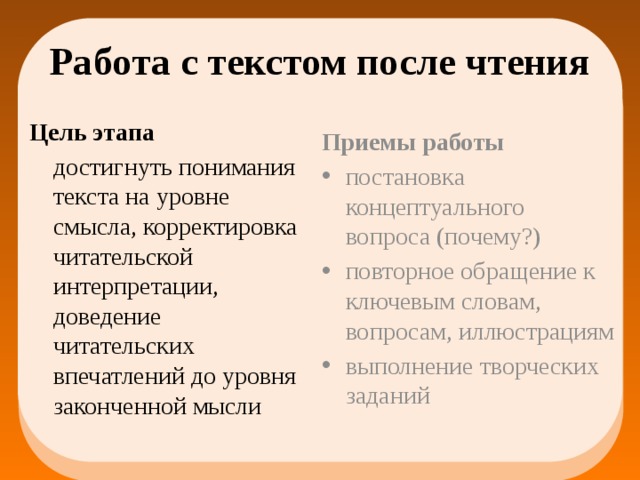

3 Работа с текстом после чтения.

На этом этапе используются обобщающие вопросы, творческие задания.

Задача учителя – обеспечить полноценное восприятие и понимание текста.

Работа с пословицами – один из приемов работы, позволяющих обобщить прочитанное. После изучения сказки С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев» учащимся предлагается на выбор несколько высказываний, связанных с содержанием текста и отражающих различные подходы к интерпретации пословицы.

Например: «Красив тот, кто красиво поступает», «Не одежда красит человека, а его добрые дела», «Живи добрее – будешь милее».

Детям нужно выбрать одну из пословиц, которая, на их взгляд, больше подходит по смыслу к сказке, и обосновать свой выбор.

Ещё один приём обобщения прочитанного - работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия, иллюстраций к произведению. Беседа об особенностях восприятия литературного произведения разными людьми на примере сравнения видения художника-иллюстратора с видением обучающихся.

На этом же этапе эффективным считается использование приема «Творческая работа», создание продукта нашей деятельности.

Письменную работу по впечатлениям можно проводить после прочтения любого произведения.

Этот вид деятельности развивает способность к лаконичному изложению мыслей, требует внимательного отношения к чувствам и размышлениям героя.

Технология продуктивного чтения является технологией деятельностного типа, она направлена на формирование предметных и метапредметных универсальных учебных действий, т.е. умений осознанно читать вслух и про себя, истолковывать прочитанное, умения извлекать все виды текстовой информации. Таким образом, учитель, применяющий новые технологии, имеет возможность достигать новых целей образования, формируя у своих учеников универсальные учебные действия.