МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

«Институт ландшафтной архитектуры, строительства и обработки древесины»

Кафедра ботаники и дендрологии

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Дендрология»

Выполнил: Пантелеева Людмила Геннадьевна;

ландшафтная архитектура; группа № зЛАб-ЛА-22-2;

зачетная книжка № 422334; вариант № 4;

163002 Архангельск, пр. Ленинградский 21-1-114

Проверил: доцент кафедры ботаники и дендрологии,

к.б.н. Чепик Фёдор Андреевич

Санкт-Петербург

2023

СОДЕРЖАНИЕ

Вариант № 4 3

Общие вопросы 3

Вопрос № 1.. 3

Вопрос № 2. 7

Вопрос № 3.. 8

Вопрос № 4.. 10

Задание № 2 14

Вопрос № 1. 14

Вопрос № 2. 15

Вопрос № 3. 16

Вопрос № 4. 18

Вопрос № 5. 22

Вопрос № 6. 23

Вопрос № 7. 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 31

Вариант № 4

Общие вопросы

Вопрос № 1. В какой растительной зоне и в каком лесном округе Вы живете и работаете. Основные характеристики климата, почв и типов растительности.

Ответ на вопрос изложен по Булыгин 2002, Абаимов 2023, Громадин 2023, Климат…1982

Я проживаю и работаю в г. Архангельск, Архангельской обл. Территория Архангельской области обширна: с севера на юг она распространяется на 650 км, расстояние от западной границы до восточной достигает 600-640 км. В силу этого на ее территории располагаются четыре растительные зоны: зона арктических пустынь (архипелаг Земля Франца-Иосифа, остров Северный архипелага Новая Земля), тундра (Ненецкий автономный округ), лесотундра (Мезенский р-н, северная часть Приморского р-на, часть территории Ненецкого автономного округа), тайга (остальная часть Архангельской обл.).

В таежной зоне Архангельской обл. выделяется два округа:

- округ хвойно-мелколиственных лесов европейского типа (занимает небольшую территорию на западе области). Главнейшие лесообразователи здесь: ель обыкновенная Picea abies, сосна обыкновенная Pinus sylvestris, березы повислая и пушистая Betula pendula и B. pubescens, по поймам рек ольха черная Alnus incana;

- округ лесов европейского типа с участием сибирских хвойных пород (наибольшая территория области). В образовании лесов принимают участие: ель сибирская Picea obovate, пихта сибирская Abies sibirica, сосна сибирская Pinus sibirica, сосна обыкновенная Pinus sylvestris, лиственница сибирская и Сукачева Larix sibirica и L. sukaczewii, березы повислая и пушистая Betula pendula и B. pubescens, тополь дрожащий Populus tremula.

Кроме того, таежная зона на территории области разделяется на две подзоны: северотаежную и срежнетаежную. Первая расположена непосредственно южнее полосы лесотундры, а граница северной и средней тайги тянется приблизительно вдоль линии: кряж Ветреный Пояс – ст. Обозерская – устье р. Ваги – пос. Нюхча в верховьях р. Пинеги. В северной тайге древостой довольно угнетенные и не очень высокие; наибольшее распространение здесь получили глеево-подзолистые почвы. В средней тайге леса более густые, высокие и производительные; здесь господствуют типичные подзолистые и дерново-подзолистые почвы. Болота (преимущественно верховые) занимают около 14% территории области, а луга (пойменные и материковые) – 2,5%.

Если говорить непосредственно про г. Архангельск, то он расположен в таежной зоне, подзоне северной тайги, округе лесов европейского типа с участием сибирских хвойных пород.

На территории Архангельской обл. представлены четыре климатических пояса: арктический (Северный остров Новой Земли и Земля Франца-Иосифа), субарктический (Ненецкий автономный округ, Южный остров Новой Земли, острова Колгуев и Вайгач), морской (на северо-западе области) умеренный (остальная, большая часть Архангельской области). Почти повсюду хорошо выражены все четыре сезона года: умеренно холодная снежная и продолжительная зима, малооблачная весна, умеренно теплое лето, облачная и дождливая осень. Климат крайне неустойчивый из-за частой смены воздушных масс, поступающих из Арктики и средних широт. Самый холодный месяц года – январь (от −12оC на юго-западе до −18 C на северо-востоке), а самый теплый – июль (от 16-17,6оC на юге области до 8-10оC на севере).

Архангельскую область не случайно называют «краем белых ночей». С середины мая и почти до конца июля солнце к северу от полярного круга вообще не заходит за горизонт, а к югу от него дни значительно длиннее, чем ночи, которые в этот период, скорее, напоминают сумерки. Зимой картина обратная: территория за полярным кругом погружается в полярную ночь, на юге области солнце появляется лишь низко над горизонтом, а долгота дня сокращается до 5 часов.

Ветры в зимний период преимущественно южные и юго-восточные, летом число дней с ветрами северных направлений существенно увеличивается. По побережью Белого моря и прилегающим территориям часты туманы (до 60 дней в году).

Годовое количество осадков увеличивается с севера на юг: на острове Рудольфа на Земле Франца-Иосифа их выпадает от 150 мм, а в районе города Няндома – до 700 мм. На возвышенных местах сумма осадков может возрастать до 788 мм. В среднем за год около 27% всех осадков выпадает в виде снега, 55% - в виде дождя и 12% приходится на смешанные осадки (мокрый снег, снег с дождем).

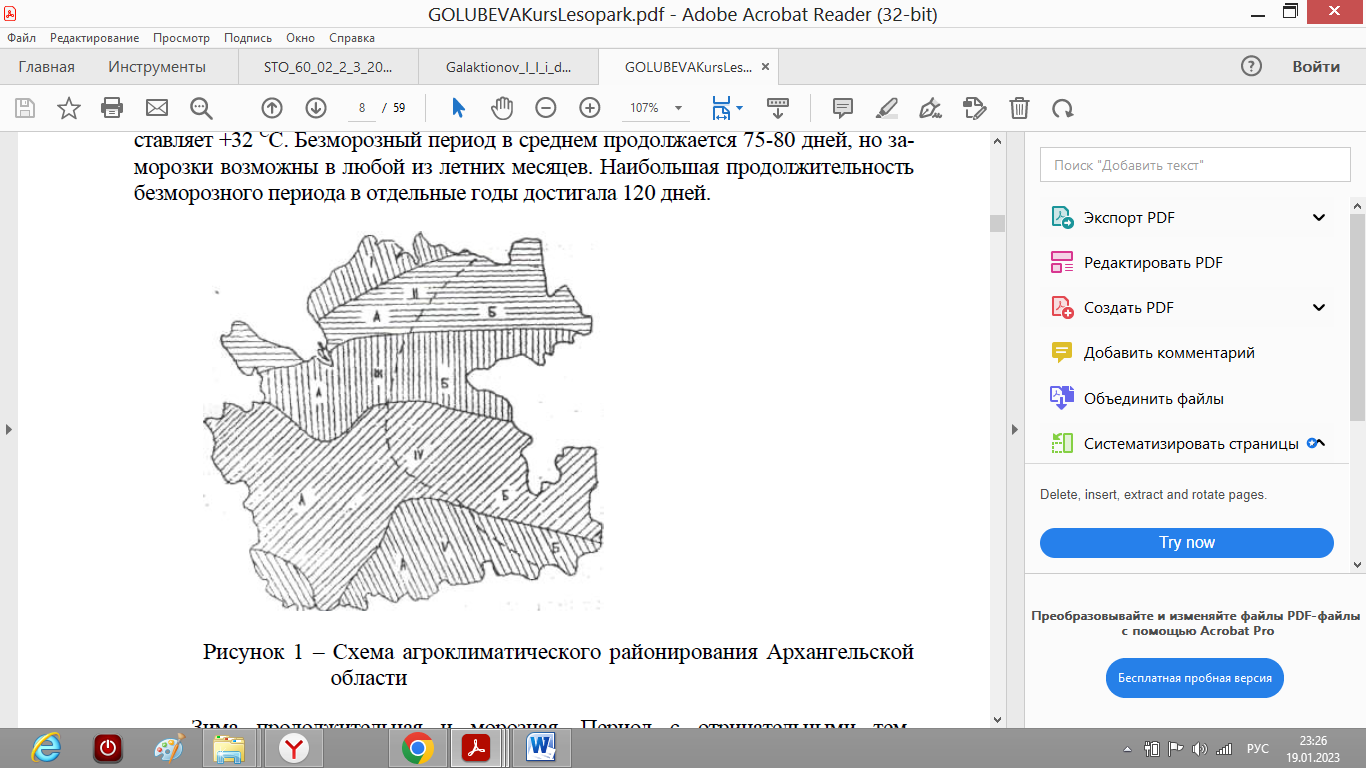

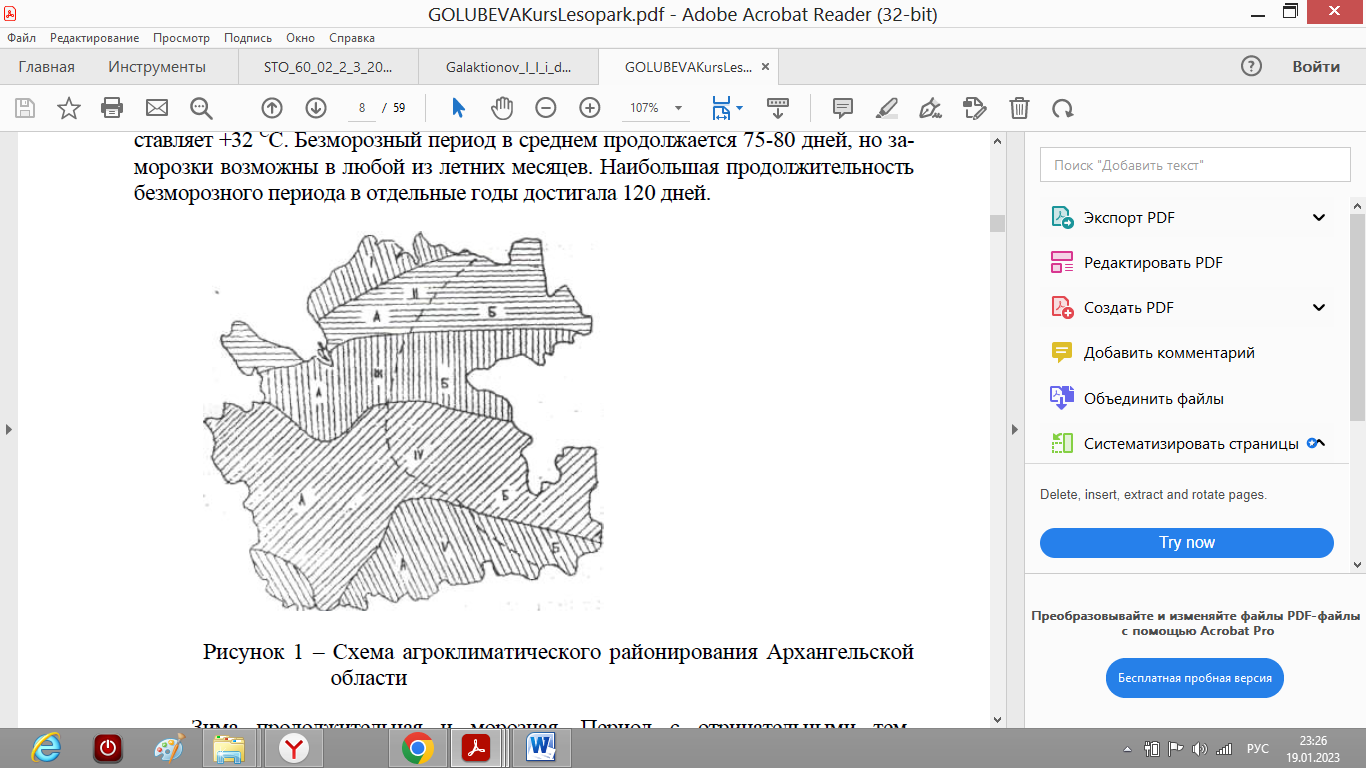

По теплообеспеченности вегетационного периода область разделена на пять агроклиматических районов (Рисунок 1): I – очень холодный, II - холодный, III – умеренно холодный, IV – прохладный и V – умеренно прохладный. Агроклиматические районы располагаются с севера на юг и су-щественно различаются по климатическим условиям.

Рисунок 1 – Схема агроклиматического районирования Архангельской области.

Архангельск расположен в агроклиматическом районе III, подрайоне А. Южная граница района проходит от г. Онеги на ст. Емца, дальше поднимается к северу и севернее с. Емецк идет на восток к верхнему течению р. Пинеги. Этот район так же разделен на подрайоны: западный (А) и восточный (Б).

Агроклиматический район III включает пять административных районов: Приморский (южная половина), Онежский (северо-восточная часть), Плесецкий (северная), Холмогорский (северная), Пинежекий (центральная часть) и Лешуконский (южная половина).

По теплообеспеченности вегетационного периода район умеренно холодный. Период с температурами выше +10 °С длится 85-90 дней, а сумма тепла за это время на севере района достигает 1100 °С, на юге 1300 °С. Устойчивая теплая погода с температурами выше +15 °С на западе продолжается 35-40 дней, на востоке – 30-35, сумма тепла за это время составляет 450-600 °С. Период с температурами выше +5 °С в подрайоне А длится 145 дней. Средняя температура самого теплого месяца (июля) +15...+16 °С. Зарегистрированный абсолютный максимум ее за многолетний период составляет +35...+37 °С. Средняя продолжительность безморозного периода в подрайоне А 105 дней; на побережье Онежского залива он длится самое большее 150 дней, в подрайоне А отмечалось от 130 до 150 дней без морозов; его наименьшая продолжительность - 30-70 дней. Зима в подрайоне А длится 165 дней. Средний из абсолютных годовых минимумов температуры -39 °С. Наиболее низкая температура за годы наблюдений зарегистрирована -43 °С. Средняя температура самого холодного месяца (января) -12°С. Период морозной погоды с температурами ниже -10°С длится 75-90 дней. Снежный покров залегает 165 дней, его средняя высота 45-55 см. Годовая сумма осадков – 500-530 мм.

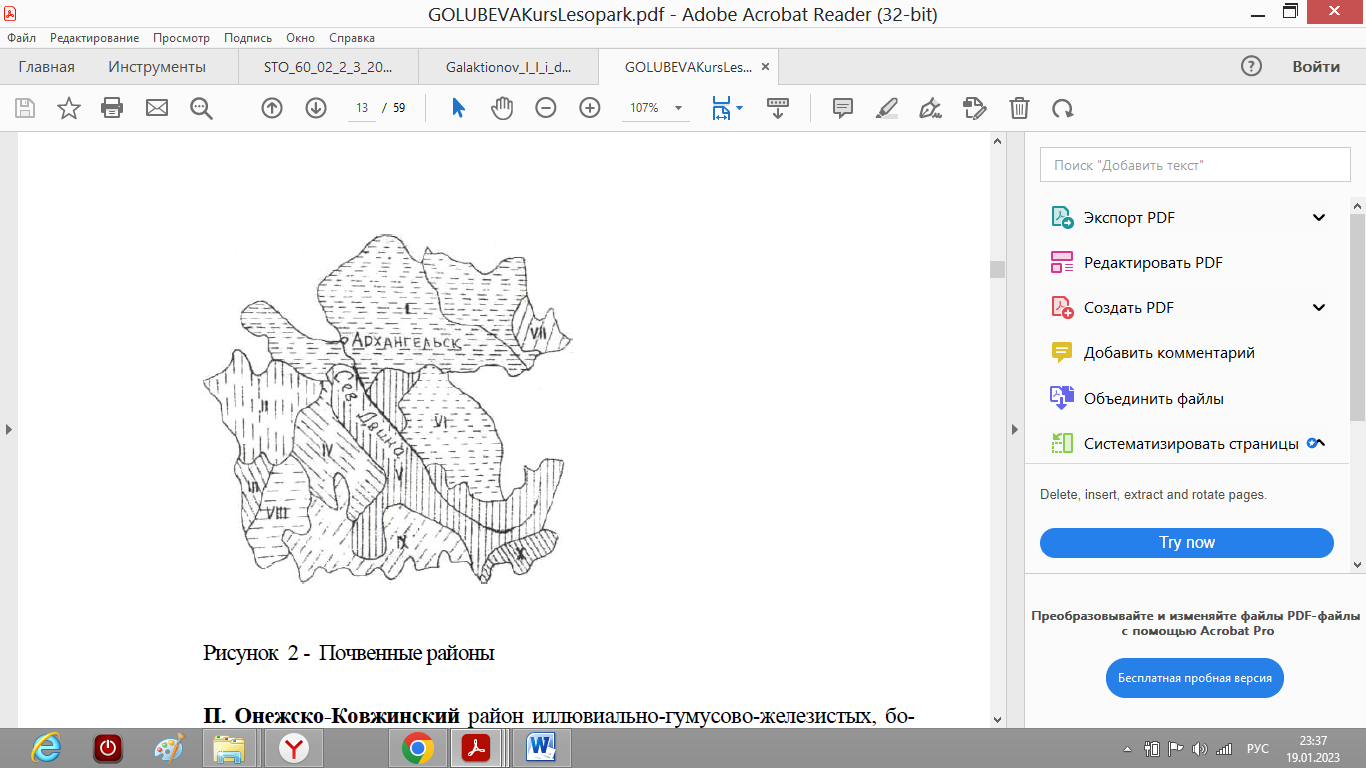

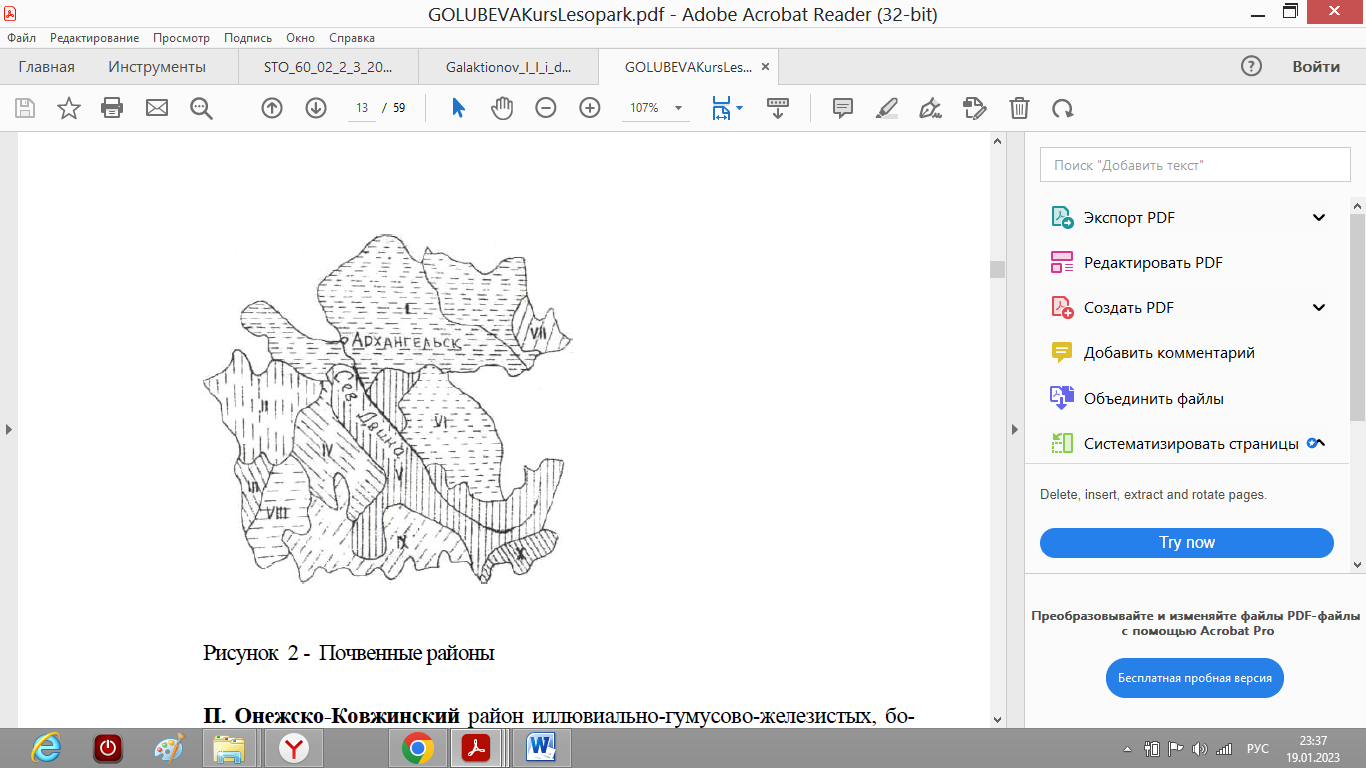

Почвенные условия Архангельской области также весьма разнообразны из-за значительной протяженности ее с севера на юг и с запада на восток. По характеру почвенно-растительного покрова, рельефу и почвообразующим породам на территории области выделено десять почвенных районов (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Почвенные районы Архангельской области

Архангельск расположен в первом, Беломорско-Архангельском районе. Это район глеево-подзолистых и подзолисто-болотных почв на морене. Он включает в себя Онежский полуостров, Беломорско-Кулойское плато и Мезенскую равнину. Рельеф района волнисто-равнинный и нарушается лишь Онежско-Двинской конечно-моренной грядой, а также группой моренных холмов, расположенных в бассейнах реки Камы и Ежуги, основными почвеннообразующими породами служат моренные суглинки и аллювиальные и морские пески и глины.

Преобладание низких и плоских слабодренированных водоразделов и низин, господство суглинистых и глинистых материнских пород, а также суровые климатические условия определяют широкое распространение еловых северотаежных лесов и господство глеево-подзолистых и подзолисто-болотных почв в сочетании со сфагновыми верховыми болотами. В приречной более дренированной части, а также на склонах моренных холмов встречаются сильноподзолистые почвы и подзолы, развитые под еловыми и елово-сосновыми зеленомошниковыми лесами. Песчаные речные и морские террасы, покрытые сосновыми борами, заняты иллювиально-железисто-гумусовыми подзолами. Узкая плоская безлесая полоса вдоль берега Белого моря и Мезенской губы, сложенная морскими песками и глинами, сильно заболочена и занята болотами, тундровыми почвами, примитивными песчаными аллювиально-морскими почвами.

Вопрос № 2. Древесные аборигены района Вашего места жительства и работы.

Ответ на вопрос изложен по Булыгин 2002, Абаимов 2023, Громадин 2023, Петров 2020

Таблица 1 – Аборигенные виды древесно-кустарниковой растительности Архангельской области

| Широко распространенные | Виды на границе своего ареала |

| семейство Сосновые Pinaceae |

| сосна обыкновенная Pinus sylvestris ель обыкновенная Picea abies ель сибирская Picea obovate ель финская Picea ×fennica лиственница Сукачева Larix sukaczewii пихта сибирская Abies sibirica | сосна сибирская Pinus sibirica лиственница сибирская Larix sibirica |

| семейство Кипарисовые Cupressaceae |

|

| можжевельник обыкновенный Juniperus communis |

|

| семейство Березовые Betulacea |

| береза повислая Betula pendula береза пушистая Betula pubescens береза карликовая Betula nana ольха серая Alnus incana | ольха черная Alnus glutinosa |

|

| семейство Ильмовые Ulmaceae |

|

| вяз шершавый Ulmus glabra вяз гладкий Ulmus laevis |

| семейство Розоцветные Rosaceae |

| рябина обыкновенная Sorbus aucuparia черемуха обыкновенная Padus avium роза иглистая Rosa acicularis роза майская Rosa majalis малина обыкновенная Rubus idaeus малина сизая Rubus caesius |

|

| семейство Ивовые Salicaceae |

| тополь дрожащий Populus tremula Ива козья Salix caprea Ива пепельная Salix cinerea Ива корзиночная Salix viminalis Ива остролистная Salix acutifilia Ива мирзинолистная Salix myrsinifolia Ива филиколистная Salix phylicifolia Ива грушанколистная Sálix pyrolifólia Ива сетчатонервная Salix reticulata Ива лапландская Salix lapponum Ива трехтычинковая Salix triandra Ива шерстистопобеговая Salix dasyclados и др. | тополь черный Populus nigra |

| семейство Кизиловые Cornaceae |

|

| Дёрен белый Swida alba |

|

|

| семейство Лютиковые Ranunculaceae |

|

| княжик сибирский Atragene sibirica |

| семейство Вересковые Ericaceae |

|

| брусника обыкновенная Vaccinum vitis-idaee черника обыкновенная Vaccinum myrtillus голубика обыкновенная Vaccinum uliginosum клюква болотная Oxycoccus palustris багульник болотный Ledum palustre багульник стелющийся Ledum decumbens |

|

|

| семейство Липовые Tiliaceae |

|

| липа мелколистная Tilia cordata |

| семейство Крыжовниковые Grossulariaceae |

|

| смородина черная Ribes nigrum смородина красная Ribes rubrum крыжовник европейский Grossularia reclinata |

|

| семейство Жимолостные Caprifoliaceae |

|

| жимолость синяя Lonicera caerulea жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum |

|

|

| семейство Калиновые Viburnaceae |

|

| калина обыкновенная Viburnum opulus |

Вопрос № 3. Древесные экзоты, культивируемые в открытом грунте района Вашего места жительства и работы.

Ответ на вопрос изложен по Булыгин 2002, Абаимов 2023, Громадин 2023, Петров 2020, Бабич 2008

Таблица 2 – Интродуценты в ассортименте древесно-кустарниковой растительности Архангельской области

| Виды, системно представленные в зеленом строительстве городов региона | Виды, представленные единичными экземплярами, в стихийных посадках и т.п. |

| семейство Сосновые Pinaceae |

| ель колючая Picea pungens | сосна стланиковая Pinus pumila |

|

| семейство Кипарисовые Cupressaceae |

|

| можжевельник казацкий Juniperus sabina туя западная Thuja occidentalis |

|

| семейство Барбарисовые Berberidaceae |

|

| барбарис Тунберга Berberis Thunbergii магония падуболистная Mahonia aquifolium |

|

| семейство Буковые Fagaceae |

|

| дуб черешчатый Quercus robur |

|

| семейство Актинидиевые Actinidiaceae |

|

| актинидия коломикта Actinidia kolomikta |

|

| семейство Вересковые Ericaceae |

|

| Рододендрон даурский Rhododendron dauricum Рододендрон японский Rhododendron japonicum |

|

| семейство Гортензиевые Hydrangeaceae |

|

| гортензия метельчатая Hydrangea paniculata чубушник венечный Philadelphus coronarius чубушник мелколистный Philadelphus microfolius |

| семейство Розоцветные Rosoceae |

| спирея средняя Spiraea media спирея иволистная Spiraea salicifolia спирея Вангутта Spiraea х vanhouttei спирея японская Spiraea japonica рябинник рябинолистный Sorbaria sorbifolia пузыреплодник калинолистный Physocarpus sorbifolia роза морщинистая Rosa rugosa лапчатка кустарниковая Dasiphora fruticosa яблоня ягодная Malus baccata боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea боярышник полумягкий Crataegus submollis боярышник вееровидный Crataegus flabellata | роза колючейшая Rosa spinosissima черемуха виргинская Padus virginiana арония Мичурина Aronia mitschurinii ирга обыкновенная Amelanchier ovalis кизильник блестящий Cotoneaster lucidus вишня войлочная Cerasus tomentosa |

| семейство Бобовые Fabaceae |

|

| карагана древовидная Caragana arborescens |

|

| семейство Кленовые Aceraceae |

| клен остролистный Acer platanoides | клен татарский Acer tataricum клен Гиннала Acer ginnala |

|

| семейство Бересклетовые Celastraceae |

|

| бересклет европейский Euonymus europaeus бересклет бородавчатый Euonymus verrucosus древогубец круглолистный Celastrus orbiculatus |

|

| семейство Виноградовые Vitaceae |

|

| Виноград амурский Vitis amurensis |

|

| семейство Лоховые Elaeagnaceae |

|

| облепиха крушиновидная Hippophaё rhamnoides лох серебристый Elaeagnus commutata лох узколистный Elaeagnus angustifolia |

| семейство Маслиновые Oleacea |

| сирень венгерская Syringa josikaea | ясень обыкновенный Fraxinus excelsior бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare сирень обыкновенная Syringa vulgaris |

| семейство Жимолостные Caprifoliaceae |

|

| жимолость татарская Lonicera tatarica снежноягодник белый Symphoricarpos rivularis |

|

| семейство Бузиновые Sambucaceae |

|

| бузина красная Sambucus racemosa |

|

Вопрос № 4. Какие декоративные формы растений произрастают естественно или культивируются в районе Вашего места жительства и работы.

Ответ на вопрос изложен по Бабич 2008

Таблица 3 – Декоративные формы растений в ассортименте древесно-кустарниковой растительности Архангельской области

| Вид / сорт растения | Декоративный признак | Иллюстрация |

| Ель колючая Picea pungens f. glauca | голубоватый оттенок хвои

(введена в систему озеленения по всех населенных пунктах Архангельской области) |

|

| туя западная Thuja occidentalis ‘Branant’ | колонновидная или коническая форма кроны

(в систему озеленения не введена, представлена одиночными стихийными посадками на придомовых территориях и на дачах) |

|

| туя западная ‘Danica’ | карликовая форма, форма кроны шаровидная

(в систему озеленения не введена, представлена одиночными стихийными посадками на придомовых территориях и на дачах) |

|

| туя западная ‘Smaragd’ | коническая форма кроны (в систему озеленения не введена, представлена одиночными стихийными посадками на придомовых территориях и на дачах) |

|

| Береза повислая Betula pendula | у вида в принципе плакучая форма кроны (введена в систему озеленения по всех населенных пунктах Архангельской области) |

|

| Береза даликарлийская Betula pendula f. dalecarlica | разрезные до ажурности листья (в систему озеленения не введена, представлена одиночными стихийными посадками на придомовых территориях и на дачах) |

|

| Береза повислая ‘Purpurea’ | листья имеют глубокий красновато-пурпурный оттенок весной, более бронзовый – летом, бронзово-зеленый и даже медно-оранжевый – осенью. Форма листа – обычная. Побеги имеют черно-пурпурный оттенок, сохраняют его все лето; кора не такая белая, как у основного вида (в систему зеленого строительства не введена, представлена одиночными стихийными посадками на придомовых территориях и на дачах) |

|

| Дерен белый Swida alba ‘Elegantissima’ | листья сизовато-зеленые с широкой белой каймой, осенью розовеющие. Побеги вишневого цвета, маленькие белые цветки (в систему зеленого строительства не введена, представлена одиночными стихийными посадками на придомовых территориях и на дачах) |

|

Задание № 2

Вопрос № 1. Группы древесных растений по отношению к свету.

Ответ на вопрос изложен по Булыгин 2002, Абаимов 2023, Громадин 2023, Петров 2020

По реакции на освещенность выделяют 3 основные экологические группы растений:

1. Светолюбивые (гелиофиты). Максимальная интенсивность фотосинтеза наблюдается при 25-33 % от полной освещенности. Растения открытых местообитаний или хорошо освещенных экологических ниш: лиственница сибирская, сосна обыкновенная, береза повислая, тополь дрожащий и большинство других видов рода Тополь, ясень обыкновенный, можжевельник казацкий и высокий, виды родов Саксаул и Джузгун.

2. Теневыносливые (сциофиты). Растения, которые лучше растут и развиваются при достаточно полной освещенности, но могут приспосабливаться и к слабому свету. Растения, общим экологическим свойством которых является способность выживать при световом минимуме всего в 1-3 % от полной дневной нормы: виды тиса, ели, пихты, самшита, бука, граба, липы.

3. Тенелюбивые (факультативные гелиофиты). Максимальная интенсивность фотосинтеза наблюдается при 10 % от полной освещенности. Среди древесных растений представителей нет.

Для практики лесного и лесопаркового хозяйства были разработаны шкалы светолюбия и теневыносливости растений. Булыгин подробно описывает шкалу, предложенную в 1969 году Н. Д. Нестеровичем и Г. И. Маргайликом1:

1. Световые породы (т.е. наиболее светолюбивые): сосна обыкновенная Pinus sylvestris, сосна Муррея Pinus murrayana, сосна Банкса Pinus banksiana, лиственница сибирская Larix sibirica, лиственница европейская Larix decidua, ива белая Salix alba, черемуха обыкновенная Padus avium, карагана древовидная Caragana arborescens, орех манчжурский Junglans mandshurica, береза повислая Betula pendula, береза пушистая Betula pubescens, тополь дрожащий Populus tremula, тополь канадский Populus х canadensis, ольха серая Alnus incana.

2. Относительно световые породы: лжетсуга Мензиса Pseudotsuga menziesii, сосна веймутова Pinus strobus, феллодендрон (бархат) амурский Phellodendron amurense, ясень обыкновенный Fraxinus excelsior, ясень пенсильванский Fraxinus pennsylvanica, черемуха Маака Padus maackii, орех серый Juglans cinerea, клен серебристый Acer saccharinum, дуб черешчатый Quercus robur, рябина обыкновенная Sorbus aucuparia.

3. Промежуточные, или средние, породы: ель колючая Picea pungens, клен ясенелистный Acer negundo, лещина обыкновенная Corylus avellana, клен ложноплатановый Acer pseudoplatanus, ольха черная Alnus glutinosa, конский каштан обыкновенный Aуsculus hippocфstanum.

4. Относительно теневые породы: пихта одноцветная Abies concolor, вяз шершавый Ulmus glabra, вяз гладкий Ulmus laevis, клен полевой Acer campestre, дуб красный Quercus rubra.

5. Теневые породы (т.е. наиболее теневыносливые): пихта сибирская Abies sibirica, ель обыкновенная Picea abies, клен остролистный Acer platanoides, граб обыкновенный Carpinus betulus, липа крупнолистная Tilia platyphýllos, липа мелколистная Tilia cordata.

Вопрос № 2. Характеристика семейства Березовые.

Ответ на вопрос изложен по Булыгин 2002, Абаимов 2023, Громадин 2023, Петров 2020

Семейство Березовые – Betulaceae

Семейство включает 2 рода – Береза Betula (50 видов) и Ольха Alnus (по разным оценкам от 23 до 40 видов) + подрод Ольховник Duschekia (до 9 видов). Основной ареал – умеренная и холодная зоны Северного полушария.

Представители семейства – листопадные, однодомные, ветроопыляемые деревья первой и второй величины, кустарники.

Ветвление побегов – симподиальное. Для побегов характерен трехлетний цикл формирования: в течение двух сезонов вегетации побеги развиваются в зачаточном состоянии в почках, а в третий – проходят завершающий этап открытого роста с последующим опробковением и одревеснением.

Листья простые, очередные, черешчатые с перисто-нервным жилкованием. Листорасположение очерёдное.

Тычиночные и пестичные цветки собраны в соцветие-сережку, на оси которой они располагаются группами по 2-3; каждая группа прикрыта прицветной чешуйкой. Мужские цветки состоят из 2-3 тычинок (♂ А2-3), женские цветки содержат 1 пестик из двух плодолистиков, завязь верхняя (♀ G(2)), двухгнездная, с двумя семяпочками, из которых развивается только одно семя.

Цветение до распускания листьев (ольха) / одновременно с распусканием (береза, ольховник). На территории России время начала пыления ольхи служит фенологическим индикатором наступления оживления весны, а начало пыления и распускания листьев у березы сигнализирует о наступлении разгара весны.

Зачаточные тычиночные цветки закладываются в почках еще в начале-первой половине лета в год, предшествующий цветению. Во второй половине лета они вырастают из-под почечных чешуй и становятся видимыми невооруженным глазом как мелкие сережки с фасетчатой поверхностью. Располагаются обычно на концах побегов текущего года.

Зачаточные пестичные цветки закладываются позже тычиночных – во второй половине сезона вегетации. У ольхи они зимуют в виде голых цветочных почек и выглядят как мелкие красные сережки, у других представителей семейства – в чешуйчатых почках и становятся видимы только во время цветения.

Плоды крылатые или бескрылые семянки; распространяются ветром и водой (ольха). Семена без эндосперма.

Хозяйственное значение видов этого семейства весьма многообразно. Образуемые ими леса и кустарниковые заросли имеют большое почвозащитное, почвоулучшающее и горно-укрепительное значение, являются местом обитания многих видов полезных животных. Целый ряд видов дают ценную деловую (береза) и поделочную древесину (береза, ольха), высококалорийное топливо, служат источником лекарственного и технического сырья, широко используются в озеленении, степном и полезащитном лесоразведении.

Вопрос № 3. Характеристика рода можжевельник.

Ответ на вопрос изложен по Булыгин 2002, Абаимов 2023, Громадин 2023, Петров 2020

Род Можжевельник Juniperus

Наиболее крупный род семейства Кипарисовые Cupressaceae, включающий в себя около 70 видов. Представители рода распространены в Северном полушарии от Арктики до субтропических горных районов, за исключением можжевельника восточно-африканского Juniperus procera, распространённого в Африке до 18° южной широты. Большинство видов имеет небольшие ареалы, приуроченные к определенным горным странам или горным системам, и замещаются за пределами их другими, хотя и близкими, но хорошо различимыми видами. Только немногие, как, например, можжевельник обыкновенный Juniperus communis, имеют весьма обширные ареалы.

Это невысокие деревья, кустарники или стланики. Древовидные можжевельники, достигающие крупных размеров (до 10-15 м высотой), и образующие светлые леса, являются характерным типом растительности в Средиземноморье, Передней и Центральной Азии и в засушливых областях Мексики и юга Северной Америки. Однако эти леса обычно не занимают больших площадей. Низкорослые, стелющиеся виды являются характерными обитателями каменистых склонов и скал, главным образом у верхней границы леса. В основном виды можжевельников являются более мелкими деревьями или высокими кустарниками, растущими в третьем ярусе и в подлеске светлых лиственных и хвойных лесов, а после их уничтожения иногда образуют чистые заросли.

У видов подрода Juniperus хвоя игольчатая, собрана по 3 шт. в мутовке; в подроде Sabina хвоя в молодости игольчатая, позже чешуйчатая или на разных побегах чешуйчатая и игольчатая, попарно супротивная или в мутовках по 3.

Мужские колоски одиночные или по нескольку, в пазухах листьев на прошлогодних побегах или конечные на боковых побегах; состоят из попарно супротивных или расположенных в мутовках по три чешуевидных тычинок, каждая с продольно отрывающимися тремя-шестью пыльниками. Женские колоски на пазушных укороченных веточках или конечные, могут быть следующих форм:

- состоят из одной мутовки чешуевидных плодолистиков и расположенных супротивно или чередующихся с ними трех прямых семяпочек;

- колосок состоит из одной-трех пар или трехчленных мутовок плодолистиков, каждый из которых с одной-двумя семяпочками;

- у некоторых видов семяпочка одна конечная, окруженная бесплодными чешуевидными плодолистиками.

Пыление происходит в апреле мае (в северных районах – в июне), опыляется ветром.

Ягодовидная «шишка» (так называемая шишкоягода) нераскрывающаяся, с плотно сросшимися мясистыми чешуями, при созревании не древесневеющими, шаровидная или несколько удлиненная с одним-десятью семенами, раздельными или, как у можжевельника косточкового, сросшимися. Цвет темно-синий, красно-бурый, с сизым восковым налетом. Созревает шишка на второй год после опыления. Семена орешковидные, с твердой кожурой, бескрылые, созревают во второй половине лета-осенью, опадают сами и распространяются животными.

Размножение можжевельника, помимо семенного способа, происходит с помощью придаточных корней и укоренения нижних поникающий ветвей.

Растут можжевельники медленно, некоторые виды могут достигать возраста 1000 лет, но в среднем продолжительность жизни составляет 600 лет.

Светолюбивы, к почвам малотребовательны, чаще всего ксерофиты, а по теплолюбию довольно различны: одни из них малотребовательны к теплу (можжевельник обыкновенный), другие – теплолюбивы (можжевельник виргинский).

Хозяйственное значение разнообразно: шишкоягоды используются в традиционной и официальной медицине как противоспалительное, успокаивающее и антигистаминное средство; в кулинарии (приправа к дичи, ароматизатор многих блюд и алкогольных напитков). Срезанные ветки используются в качестве банных веников. Из хвои и древесины получают также можжевеловое масло. Древесина используется как поделочная. Можжевельники широко применяются в зеленом строительстве в разных типах насаждений: одиночные посадки, группы, рокарии, альпинарии, миксбордеры, живые изгороди (некоторые виды), пристановочное озеленение. Существует большое число видов и садовых форм, различающихся как по форме роста, так и по окраске хвои. Низкорослые, стелющиеся можжевельники применяются для покрытия и закрепления откосов и склонов.

Вопрос № 4. Степные древесные растения европейской части России.

Ответ на вопрос изложен по Булыгин 2002, Абаимов 2023, Громадин 2023

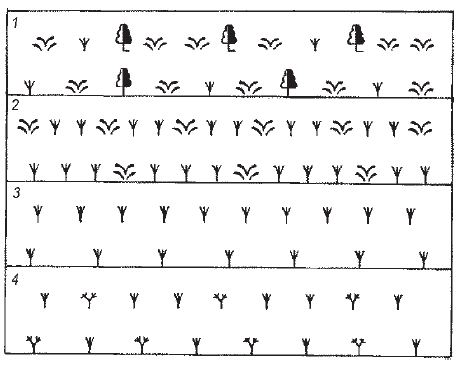

Огромная протяженность евразиатских степных ландшафтов с севера на юг и с запада на восток определяет зональные и провинциальные изменения растительных сообществ. С запада на восток выделяют провинции: Европейско-Казахстанскую, Забайкальскую, Центральноазиатскую. С севера на юг степи делятся на подзоны (Рисунок 3). Так, в Европейско-Казахстанской провинции выделяют подзоны северных луговых, типичных и южных сухих степей.

Рисунок 3 – Деление степной зоны на подзоны (по А. А. Чибилеву): 1 – лесостепь; 2 – северная луговая степь; 3 – типичная степь; 4 – южная степь

При движении с севера на юг отмечаются следующие изменения в растительном покрове:

1. Лесостепь представляет собой мозаичный экотоп, в котором пространства лугов и луговых степей чередуются с массивами леса. В настоящее время в лесостепной зоне Восточно-Европейской равнины (Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность, Донецкий кряжи т. п.) древесно-кустарниковая растительность представлена преимущественно байрачными лесами. Они растут по балкам и высоким правым берегам рек, где формируется свой микроклимат. Температурные и водные особенности этих мест способствуют произрастанию древесной растительности. В основном – дубрав.

Рисунок 4 – Размещение леса и степи по элементам рельефа (схема Г. И. Танфильева и Г. Ф. Морозова, измененная и дополненная Б. А. Келлером).

Известные русские географы-ландшафтоведы Г. И. Танфильев и Г. Ф. Морозов различали в восточно-европейской лесостепи и степи четыре типа дубовых лесов (таблица 4):

Таблица 4 – Древесно-кустарниковая растительность лесостепи.

| Тип леса | Приуроченность к типу рельефа | Произрастающие виды |

| 1. Нагорные дубравы | Обычно приурочены к правым, высоким берегам рек, к присетевым склонам северной экспозиции и заходящие на прилегающие водоразделы. | Имеют наиболее сложное строение. По своей структуре и видовому составу они близки к сложным дубравам подзоны широколиственных лесов. полог леса образуют: дуб черешчатый Quercus robur липа мелколистная Tilia cordata ясень обыкновенный Fraxinus excelsior клен полевой Acer сampestre вяз шершавый Ulmus glabra вяз полевой Ulmus сampestre береза повислая Betula pendula. в подлеске: боярышники Crataegus ambigua и др. бересклет бородавчатый Euonymus verrucosa крушина ломкая Frangula alnus жостер слабительный Rhamnus cathartica жимолость татарская Lonicera tatarica в северных районах: лещина обыкновенная Corylus avellana рябина обыкновенная Sorbus aucuparia жимолость лесная Lonicera xylosteum |

| 2. Байрачные леса | Формируются на склонах и днищах степных балок.

География байрачных лесов связана с развитием овражно-балочного рельефа степей. Балки создают резкую дифференциацию микроклиматических условий; на затененных и лучше увлажненных склонах северной экспозиции лесная растительность находится в более благоприятных для себя условиях. На присетевые склоны и в балки сносится снег, стекают талые и дождевые воды с открытых водоразделов, что дает дополнительное увлажнение. Часто на склонах и днищах балок вскрываются водоносные горизонты. | Сходны с нагорными дубравами. Полог леса образуют: дуб черешчатый липа мелколистная вяз гладкий Ulmus laevis дикая груша Pyrus communis яблоня лесная Malus sylvestris яблоня ранняя Malus praecox клен татарский Acer tataricum в подлеске: боярышник бересклет крушина жимолость в северных районах: береза лещина рябина На склонах южной экспозиции дубравы могут уступать место: зарослям тёрна, или сливы колючей Prunus spinosa миндаля низкого Amygdalus nana вишни степной Cerasus frutiosa караганы кустарниковой Caragana fruticose ракитника русского Chamaecytisus ruthenicus таволжанки, или спиреи зверобоелистной Spiraea hypericifolia шиповника коричного Rosa cinnamomea и других кустарников с примесью дикой груши, яблони лесной и ранней. |

| 3. Пойменные дубравы | Приурочены к поймам рек. | В пологе к дубу примешиваются: вяз гладкий липа мелколистная тополь дрожащий Populus tremula ольха черная Alnus glutinosa в подлеске: калина рябина боярышник тёрн ежевика Rubus caesius

Более низкие уровни поймы занимают тополевники с хорошо развитым кустарниковым ярусом. Полог образуют: тополь черный Populus nigra тополь белый Populus alba тополь дрожащий Populus tremula в подлеске: черемуха обыкновенная Padus avium шиповник коричный смородина черная Ribes nigrum ежевика

Вдоль русел рек на песчаном аллювии низкой поймы широко распространены заросли различных видов ив. В поймах небольших степных рек, а также по притеррасным понижениям практически всех рек зоны встречаются черноольшаники.

В прошлом на надпойменных террасах были распространены сосновые боры и дубравы (т.н. аренные леса). В настоящий момент почти все они вырублены.

По котловинам песчаного бугристого рельефа, где уровень грунтовых вод залегает близко к поверхности, можно встретить березовые и осиновые рощицы – колки. |

| 4. Подборовые дубравы | Встречаются на супесчаных и песчаных отложениях на древнем аллювии по окраинам сосновых лесов. | В пологе к дубу примешивается береза. В подлеске: дрок красильный ракитник русский карагана кустарниковая и др. |

2. Северная луговая степь. Важнейшей особенностью естественных геосистем этой подзоны степи является наличие зарослей невысоких кустарников на плакорах и склонах. Они не занимают значительных площадей, но являются характерным типом растительности. Строго говоря, такие кустарниковые заросли встречаются во всех четырех подзонах в районах с хорошо выраженным рельефом, но именно в северной луговой степи их площади наиболее значительны.

В степях юго-востока Русской равнины их обычно называют дерезняками. Эдификаторами кустарниковой степи являются представители девяти семейств, около 25 видов кустарников. Большинство видов этих кустарников относятся к семейству Розоцветных: тёрн, вишня степная, кизильник Cotoneaster, бобовник Laburnum, спирея, ирга Amelanchier, лапчатка кустарниковая Dasiphora fruticosa, боярышники колючий Crataegus laevigata, однопестичный C. monogyna и сибирский C. sanguinea, несколько видов роз. Семейство Бобовых представлено караганой кустарниковой, ракитником, семейство Крушиновых – крушиной слабительной и держи-деревом Paliurus spina-christi. Другие семейства представлены одним родом или видом: барбарис Berberis, клен татарский, бересклет европейский Euonymus europaeus, бирючина Ligustrum, ива розмаринолистная Salix rosmarinifolia, можжевельник казацкий Juniperus sabina. В составе растительности нередко встречаются также одиночные яблони и груши со специфичной зонтиковидной кроной.

Вопрос № 5. Древесные растения, цветущие в конце лета-начале осени.

Ответ на вопрос изложен по Галактионов 1967, Колесников 1974

Таблица 5 – Древесные растения, цветущие в конце лета-начале осени

| Вид | Срок цветения |

| гортензия метельчатая Hydrangea paniculata | VIII-IX |

| гортензия древовидная Hydrangea arborescens | VIII-1/2 IX |

| тамарикс ветвистый Tamarix ramosissima | VII-IX |

| индигофера Жерарда Indigofera gerardiana | VII-IX |

| ломонос белый Clematis albus | VII-IX |

| ломонос восточный Clematis orientalis | VIII-IX |

| магнолия крупноцветковая Magnolia grandiflora | V-IX |

| олеандр Nerium | VI-X |

| пассифлора голубая Passiflora caerulea | VI-XI |

| роза морщинистая Rosa rugosa | VI-X |

| спирея войлочная Spiraea tomentosa | VIII-IX |

| спирея сиренецветная Spiraea syringaeflora | VIII-IX |

| текома укореняющаяся Tecoma radicans | VII-IX |

| земляничник мелкоплодный Arbutus andrachne | X-XI |

| камелия китайская (чай) Camellia sinensis | к. X-XI |

| лагерстремия индийская Lagerstroemia indica | VIII-IX |

| лох колючий Elaeagnus pungens | IX-XII |

| османтус Osmanthus | IX-XI |

| эриоботрия японская (мушмула) Eriobotrya japonica | XI-IV |

| лапчатка кустарниковая Dasiphora fruticosa | VII-X |

Вопрос № 6. Плакучие формы кроны древесных растений.

Ответ на вопрос изложен по, Колесников 1974

К растениям с плакучей формой кроны относят деревья и кустарники, у которых основные ветви кроны направлены книзу.

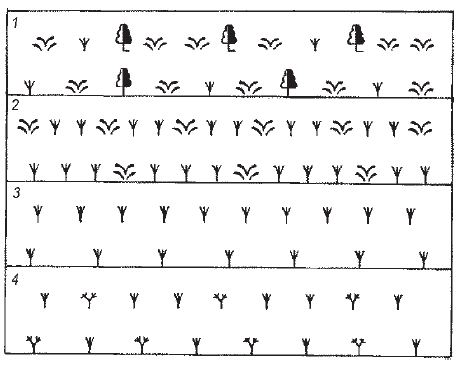

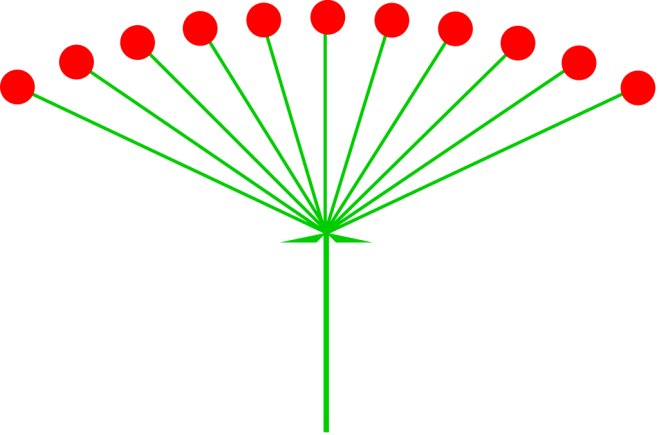

Этот признак выражается по-разному. У наиболее распространенных плакучих форм основные ветви, отходя недалеко от ствола, дугообразно изгибаются и свисают вниз. Латинские термины, применяемые для обозначения таких крон: pendula, pendens, pendulina (Рисунок 5).

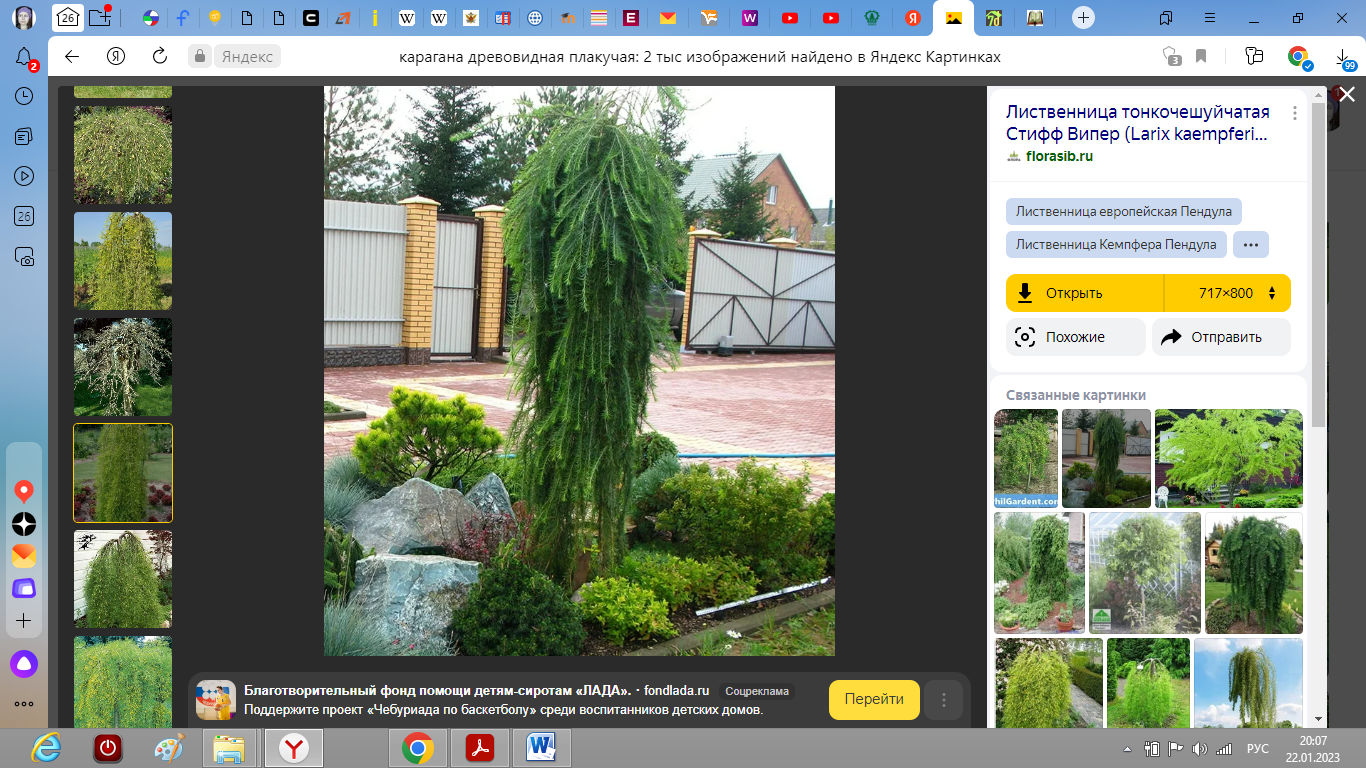

Рисунок 5 – Ива вавилонская, пример дерева с формой кроны pendula.

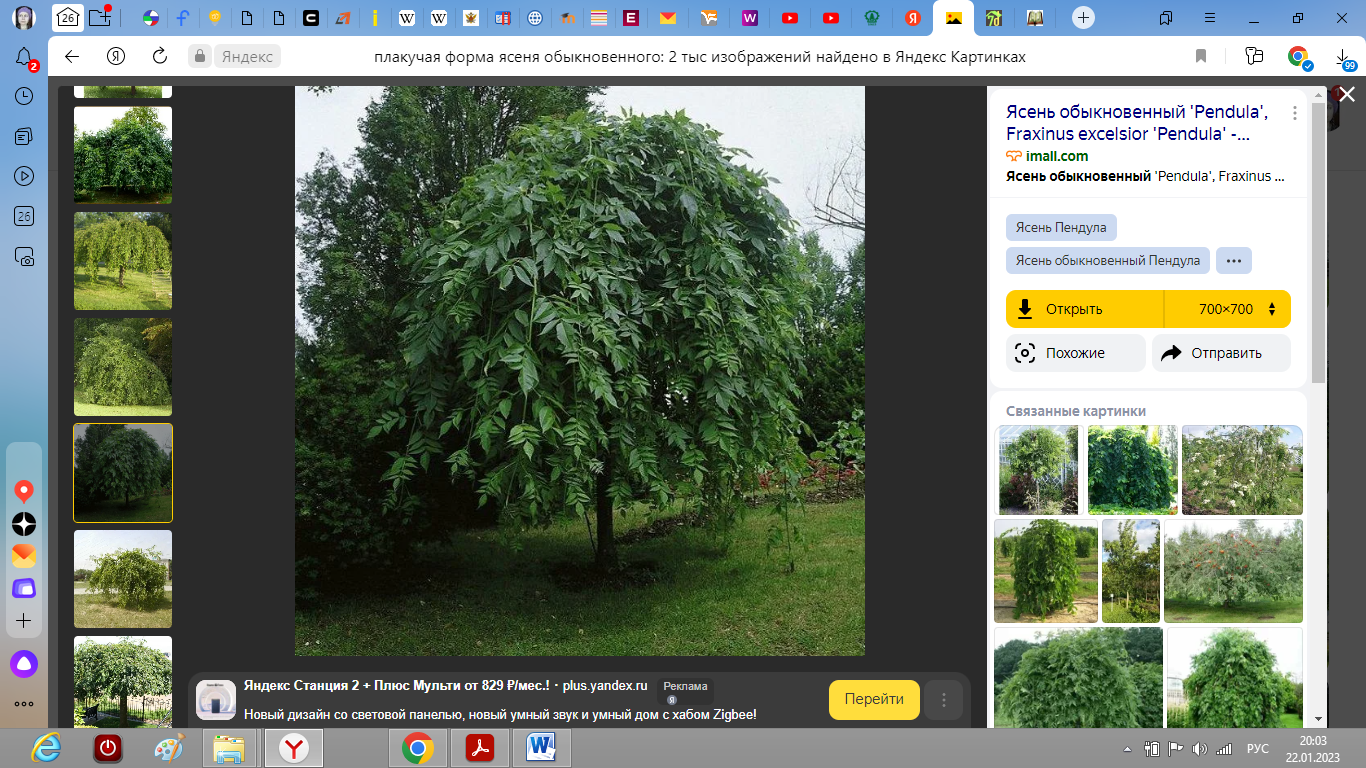

У других – основные ветви кроны, направляясь от ствола почти под прямым углом, затем направляются книзу, образуя зонтиковидную плакучую форму. Латинское обозначение такой формы – inversa, свисающая (Рисунок 6).

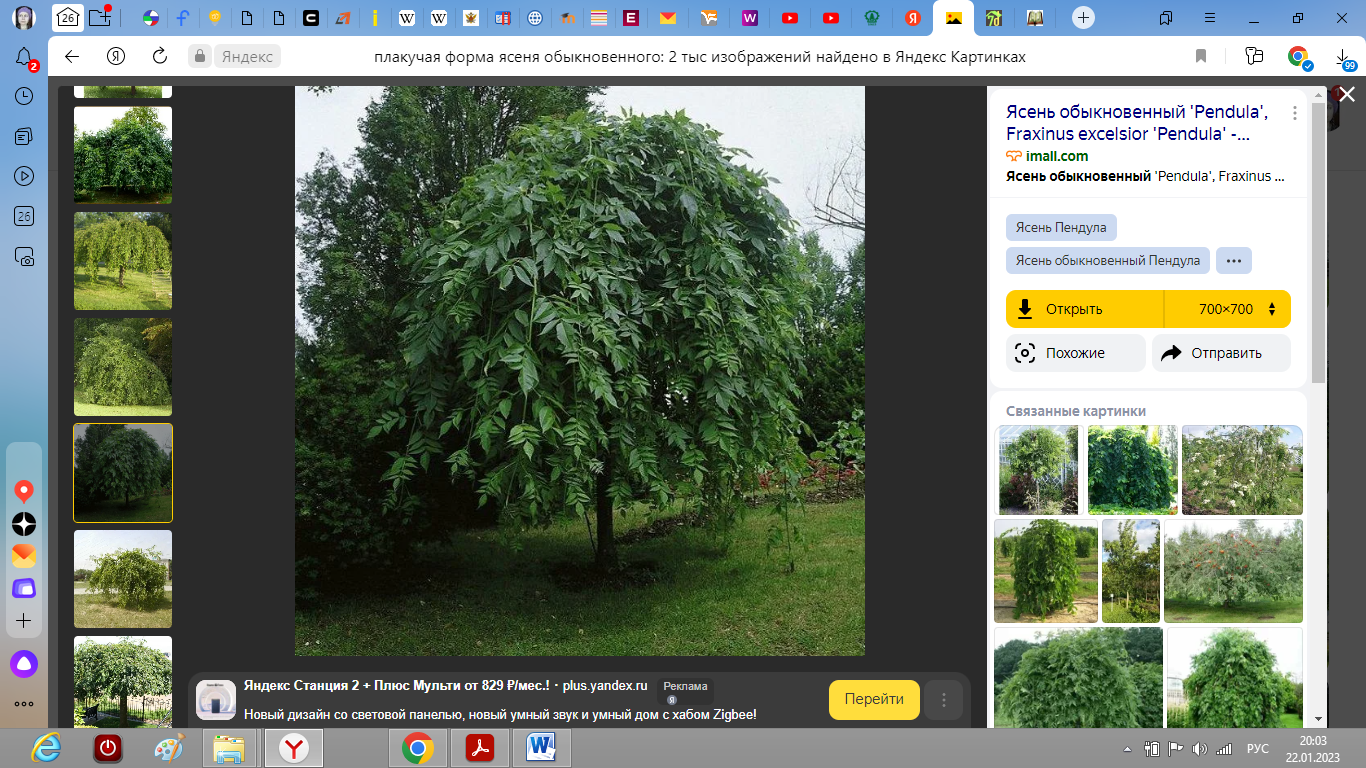

Рисунок 6 – Ясень обыкновенный, пример дерева с формой кроны inversa.

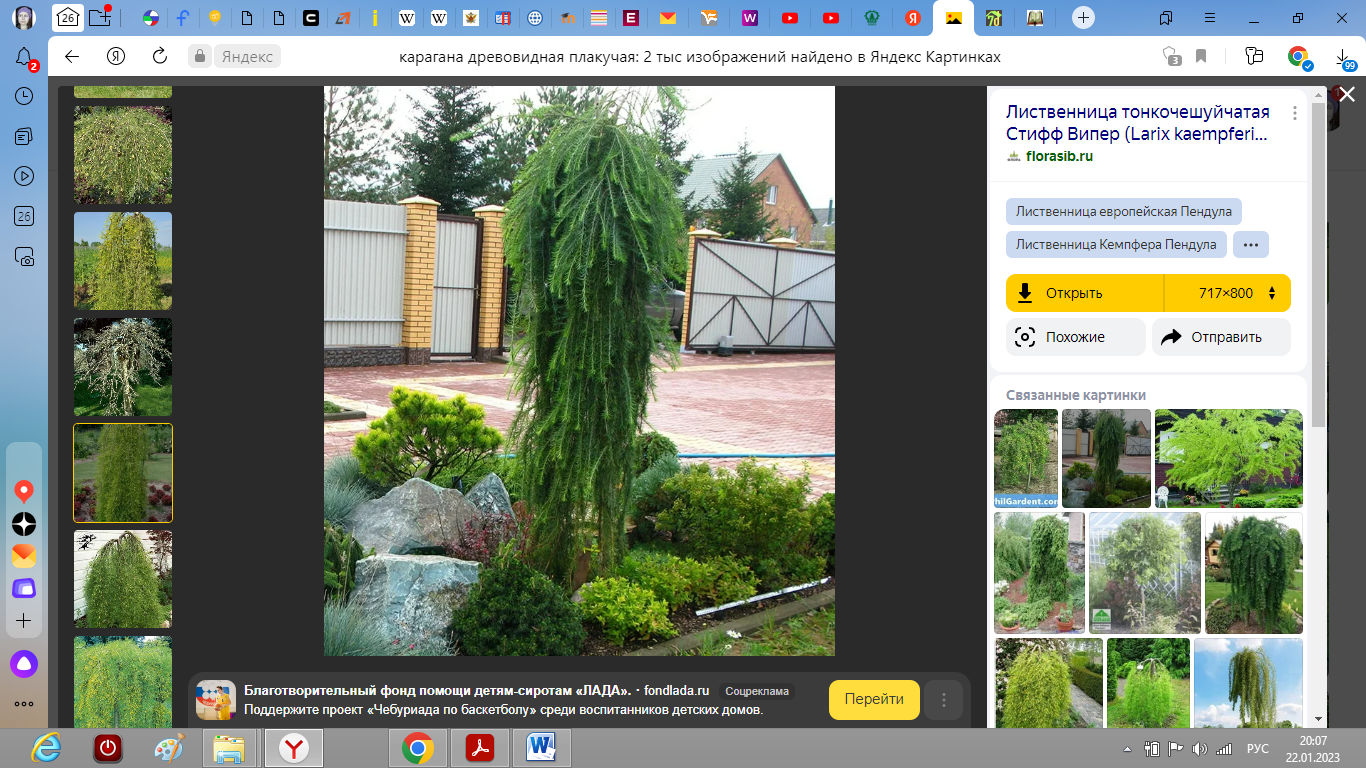

Также имеются плакучие формы с основными ветвями кроны, которые, почти не отдаляясь от ствола, вертикально свисают вниз, в результате чего образуется своеобразная узкопирамидально-плакучая форма. Латинский термин: reflexa (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Лиственница мелкочешуйчатая, пример дерева с формой кроны reflexa.

Следует добавить, что плакучая форма кроны может быть естественной (береза повислая, ива вавилонская, ива белая) и искусственной, полученной путем прививки на штамб.

Вопрос № 7. Древесные растения с соцветием зонтик (полузонтик).

Ответ на вопрос изложен по Кузнецова 1992, Родионова 1980, Булыгин 2002

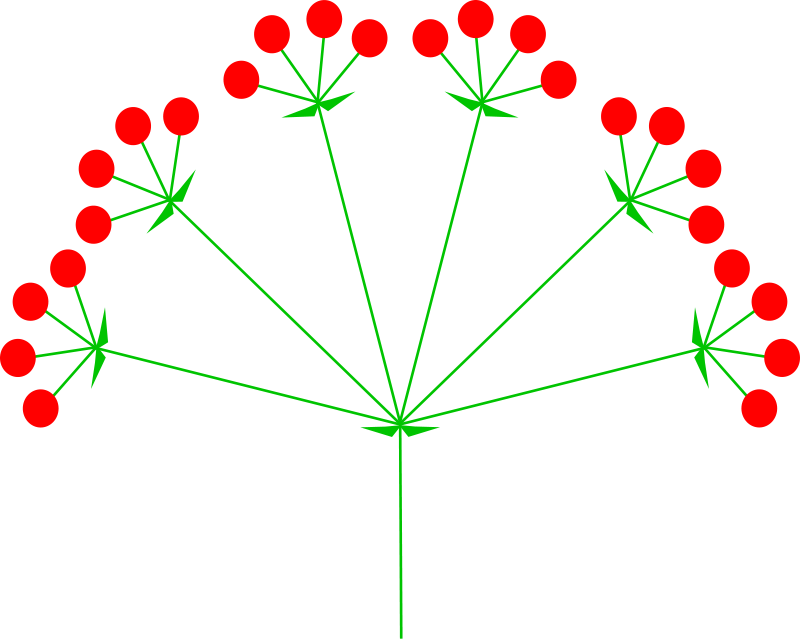

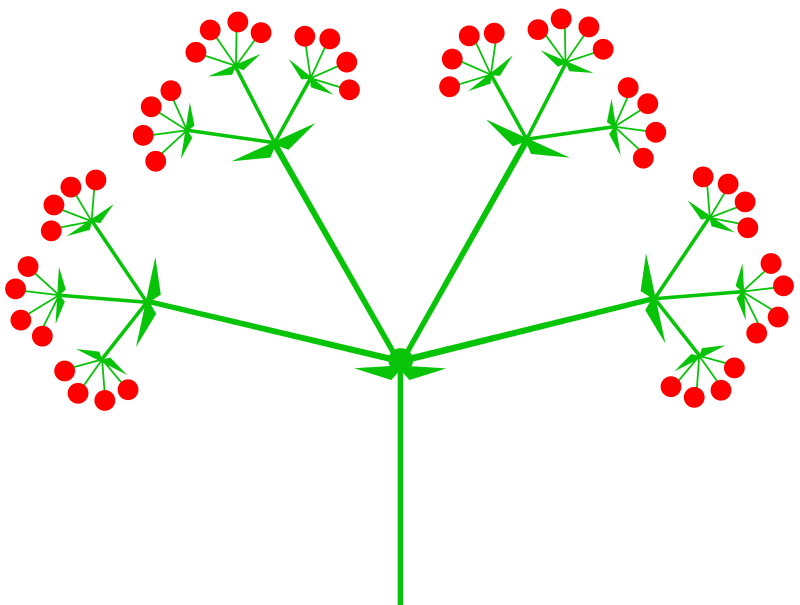

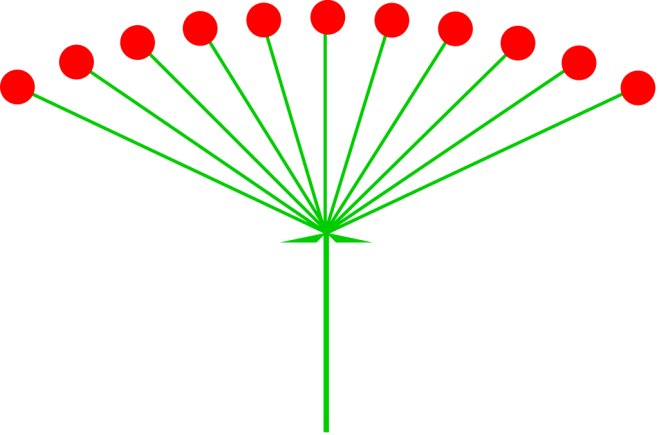

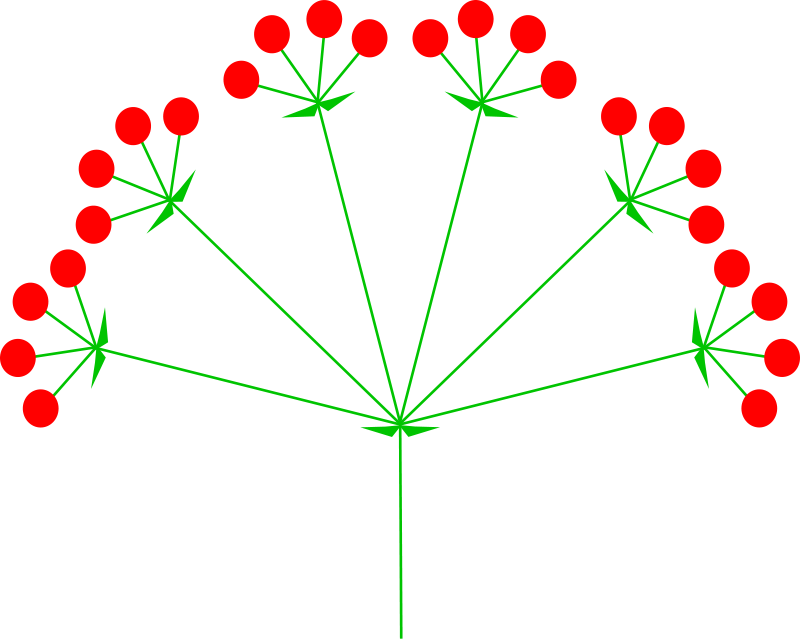

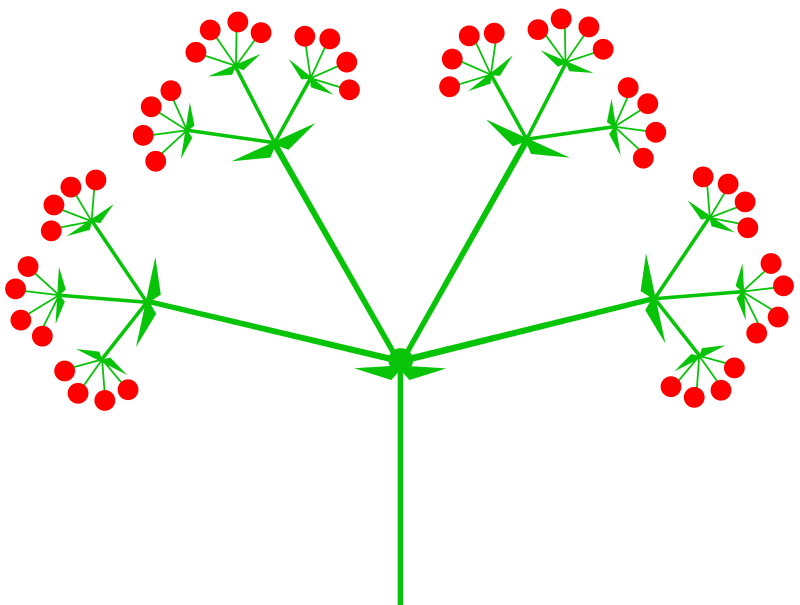

Простой зонтик относится к простым рацемозным соцветиям (Рисунок 8). Сложные зонтики (двойные и тройные), соответственно, – к сложным рацемозным (Рисунки 9, 10). Т.е. это соцветия, характеризующиеся моноподиальным типом нарастания осей и акропетальным (направленным от основания оси к ее верхушке) раскрыванием цветков.

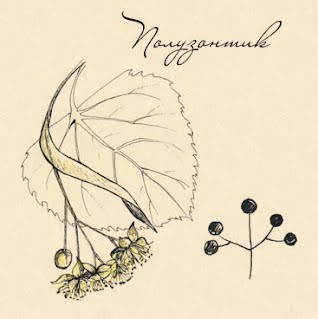

Внешне (но не по строению) на зонтик похож полузонтик. В полузонтике главная ось заканчивается одним цветком, под которым развиваются еще две боковые ветви, заканчивающиеся цветками (Рисунок 11).

Рисунок 8 – Схема строения соцветия простой зонтик.

Рисунок 9 – Схема строения соцветия двойной зонтик.

Рисунок 10 – Схема строения соцветия тройной зонтик.

Рисунок 11 – Схема строения соцветия полузонтик.

Эти типы соцветия в большей степени характерны для травянистых растений (особенно сложный зонтик), однако в природе встречаются и древесные растения с этим типом соцветия (таблица 6).

Таблица 6 – Некоторые древесные растения с соцветием зонтик

| Вид | Иллюстрация |

| Яблоня домашняя Malus domestica |

|

| Яблоня ягодная Malus baccata |

|

| Вишня обыкновенная Cerasus vulgaris |

|

| Вишня птичья (черешня) Cerasus avium |

|

| Вишня кустарниковая Cerasus fruticosa |

|

| Вишня колокольчатая Cerasus campanulata |

|

| Вишня вишнеобразная Cerasus cerasoides |

|

| Элеутерококк колючий Eleutherococcus senticosus |

|

| Фатсия японская Fatsia japonica |

|

| Аралия щетинистая Aralia hispida |

|

| Аралия высокая Aralia elata |

|

| Липа мелколистная Tilia cordata |

|

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Абаимов, В. Ф. Дендрология : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Абаимов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 474 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07271-6 – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/512514 (дата обращения : 13.01.2023).

Бабич, Н. А. Интродуценты в зеленом строительстве северных городов : монография / Н. А. Бабич, О. С. Залывская, Г. И. Травникова. – Архангельск : Архангельский государственный технический университет, 2008. – 144 с. – ISBN 5-261-00342-3. – Текст : электронный. – URL : https://vk.com/doc639173498_605770897?hash=T0qsjKNQMwELQzmQkhwedzsQyMz2v2LTqvHLx4Ohlyz&dl=AiQcjr1T5fB96qwzxNn2L6O6p3WR56pV0zyfoTcAFJ4 (дата обращения : 15.01.2023).

Булыгин, Н. Е. Дендрология : Учебник. – 3-е изд., стереотип / Н. Е. Булыгин, В. Т. Ярмишко. – Москва : МГУЛ, 2002. – 582 с. – ISBN 5-8135-0048-0. – Текст : непосредственный.

Галактионов, И. И. Декоративная дендрология : [Учеб. пособие для лесохоз. и архит. специальностей вузов] / И. И. Галактионов, А. В. Ву, В. А. Осин. – Москва : Высшая школа, 1967. – 319 с., 1 л. карт. – Текст : непосредственный.

Громадин, А. В. Дендрология : учебник для вузов / А. В. Громадин, Д. Л. Матюхин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 342 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL : https://urait.ru/bcode/510080 (дата обращения : 13.01.2022).

Климат Архангельска и Архангельской области / под ред. канд. геогр. наук Ц. А. Швеер, А. С. Егоровой // Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды ; Северное территориальное управление по гидрометеорологии и контролю природной среды (Северное УГКС). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 208 с. – Текст : непосредственный.

Колесников, А. И. Декоративная дендрология / А. И. Колесников, засл. деят. науки, проф. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Лесная промышленность, 1974. – 704 с., 22 л. ил. : ил., карт. – Текст : непосредственный.

Кузнецова, Т. В. Соцветия. Морфологическая классификация : [Учебное пособие по ботанике для студентов фармацевтического факультета] / Т. В. Кузнецова, Н. И. Пряхина, Г. П. Яковлева. – Санкт-Петербург : Химико-фармацевтический институт, 1992. – 127 с. – Текст : непосредственный.

Петров, А. П. Дендрологический атлас : учебное пособие / А. П. Петров, Е. М. Дорожкин. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 227 с. – ISBN 978-5-4499-0551-2. – Текст : электронный. – URL : https://vk.com/doc-197041366_600755228?hash=351IKLoic75VeVMWsDeZdrzZNhtq57IfzbivPk2FP0P&dl=s7gpMgt1Vl80nwO643l4lzInJPUCBBOLceurWCdLuk0 (дата обращения : 15.01.2023).

1� Булыгин, Н. Е. Дендрология : Учебник. М., 2002. С. 31.

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ