Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени С. М. Кирова»

ИНСТИТУТ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Кафедра ландшафтной архитектуры

Контрольная работа

по дисциплине «Теории ландшафтной архитектуры»

Вариант № 5

Выполнил: Пантелеева Людмила Геннадьевна

Студент группы: зЛАб-ЛА-22-2

№ зач. книжки 422334

Шифр/направление подготовки: 35.03.10/Ландшафтная архитектура

Проверил преподаватель: __ Смертин В. Н____

(Фамилия И.О.)

Должность: ______Заведующий кафедрой______

(уч. степень, уч. звание)

Оценка: ________________ Дата:_____________

Подпись: __________________________________

Санкт-Петербург

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Система зеленых насаждений города 3

2 Улицы и их озеленение 8

3 Олимпийские парки 15

4 Анализ пространства района Смольного монастыря и Шпалерной улицы 19

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 23

1 Система зеленых насаждений города

Зеленые насаждения в городе выполняют три основные функции:

- градостроительную, связанную с «членением отдельных зон и структур населенного места, объединением частей в одно целое, повышением выразительности архитектурных ансамблей»;

- оздоровительную (санитарно-гигиеническую), связанную с «оптимизацией микроклимата, повышением санирующего эффекта»;

- рекреационную, «решающую проблемы отдыха городского населения» [3, с. 9-10].

Для эффективного осуществления этих функций все насаждения города должны быть классифицированы и увязаны в единую систему [1, с. 3], в которой размещение объектов будет тесно увязано с планировочной структурой города.

ГОСТ Р 71473-2024 по функциональному признаку разделяет озелененные территории на следующие группы:

- общего пользования (общегородские и районные парки, специализированные парки; городские сады и сады жилых районов, скверы, бульвары);

- ограниченного пользования (на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, техникумов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, складской зоны);

- специального использования (магистрали и улицы, водоохранные, ветрозащитные насаждения, кладбища, питомники, санитарно-защитные зоны предприятий) [1, с. 4; 3, с. 12-15; 4, с. 207-209; 5, с. 111-112; 8, с. 28].

По территориальному признаку озелененные территории делят на:

- внутригородские (размещаются в городской черте);

- пригородные (т.н. городские леса, зеленая зона) [3, с. 12; 4, с. 206-207; 8, с. 28].

И. О. Боговая и В. С. Теодоронский предлагают следующую схему анализа системы озеленения в зависимости от категорий объектов различного пользования (рисунок 1) [3, с. 13; 8, с. 30].

Рис. 1 – Система озеленения современного города.

А. П. Вергунов также разработал структуру системы озеленения города, включающую основное озеленение городских и пригородных территорий (таблица 1) [по 4, с. 209].

Таблица 1 – Структура системы озеленения города

| Виды насаждений по территориальному признаку | Общего пользования | Ограниченного пользования | Специального назначения |

| Внутригородские насаждения: |

|

|

|

| на селитебных территориях | Городские (поселковые) и районные парки, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, набережные и т.п. | На жилых территориях; на участках школ, детских учреждений, общественных зданий, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения. | На улицах; ботанические и зоологические сады; территории выставок. |

| на внеселитебных территориях | Городские лесопарки и лугопарки. | Озелененные места на промышленных территориях. | Насаждения кладбищ, крематориев, питомников и других территорий коммунального хозяйства; территории внешнего транспорта и складов; санитарно-защитные и водоохранные зоны на полосах отвода железных и автомобильных дорог; мелиоративные, градозащитные, пылезащитные; плодовые сады и виноградники пригородных хозяйств; питомники декоративные и лесные; насаждения заповедников и мест исторических событий. |

| Насаждения в границах природной зоны | Загородные парки, лесопарки и зоны массового отдыха, леса. | На территориях учреждений загородного отдыха (при домах отдыха, детских оздоровительных лагерях и т.п.); пригородных населенных пунктов; плодовые сады коллективов предприятий и учреждений. |

Системы озеленения современных городов могут значительно отличаться друг от друга по разным причинам. Так, крупные города отличаются сложной системой озеленения, включающей большое количество разнофункциональных объектов ландшафтной архитектуры, а небольшой город, как правило, располагает одним многофункциональным парком и несколькими городскими садами, скверами и бульварами [8, с. 34]. На систему озеленения может влиять также длительность существования города и его исторически сложившаяся застройка. Например, Архангельск исторически развивался в течение четырех веков как город с очень плотной застройкой, в котором только во второй половине XIX в. были созданы два городских сада и бульвар вдоль набережной Северной Двины. Во время реконструкции города в 30-е – 80-е гг. XX в. в историческом центре новые здания возводились в прежних границах кварталов и новые озелененные территории не создавались. В центре города до сих пор их осталось 3. На формирование и развитие городской системы озеленения влияют и природные особенности: климат, рельеф, существующая растительность, почвы, наличие или отсутствие водоемов и др. Так, для северных городов создание системы озелененных территорий основывается на размещении внутри жилой застройки и общественного центра изолированных городских садов. А в сухих степных районах юга России рекомендуется создавать пояса из лесополос и парков с искусственными водоемами вокруг города [8, с. 35].

В зависимотси от градостроительных и природных условий система озеленения города может быть в виде:

- равномерно разбросанных по территории города зеленых «пятен»;

- нескольких крупных зеленых массивов, проникающих в центр города (клинья);

- водно-зеленого диаметра (системы парков, бульваров, открытых пространств вдоль поймы реки, пересекающей город);

- одной или нескольких полос зеленых насаждений, протянувшихся вдоль застройки;

- зеленых территорий, окружающих отдельные городские районы [4, с. 191].

Для старых городов с исторически сложившейся застройкой характерны различные по структуре системы озеленения.

При проектировании новых городов применяются разные подходы к организации систем озелененных территорий:

- первый, когда система озеленения имеет подчиненный характер и зависит от планировочной структуры города;

- второй, когда зеленые массивы системы формируют планировку города [3, с. 16-17 ].

Выделяют также несколько видов размещения озелененных территорий в плане города:

- центричное;

- периферийное;

- групповое, линейно-полосовое (рисунок 2) [3, с. 17-18; 8, с. 26-27].

При центричной и периферийной структуре система озеленения объединяет объекты городского и районного значения в единое целое. При линейно-полосовой – дифференцирует их. При групповой и линейно-полосовой выделена система районных и городских парков и лесопарков, что характерно для крупных и крупнейших городов.

Рис. 2 – Классификация структур систем озеленения различных городов (по данным ЦНИИПИГрадостроительства).

При построении системы озеленения должны быть соблюдены следующие общие требования:

- равномерность размещения объектов озеленения общего пользования на селитебных территориях, в общественных центрах города, на промышленных и коммунально-складских территориях, на магистралях и улицах;

- объединение в единую систему городских и загородных объектов сетью озелененных пешеходных трасс, набережных, бульваров;

- взаимосвязь городского ландшафта с рельефом окружающей местности, водоемами, застройкой, сооружениями и оборудованием благоустройства;

- включение системы озеленения в комплекс мероприятий по охране природы, оздоровлению окружающей среды [3, с. 21-30; 4, с. 193-194; 8, с. 31-32].

2 Улицы и их озеленение

Все улицы населенных мест подразделяют на классы: I – скоростные дороги; II – магистрали общегородского и районного значения; III – дороги местного значения (жилых, промышленных и складских районов, проезды), IV – пешеходные дороги [3, с. 101; 7, с. 82-83; 8, с. 154].

Назначение улиц, а также характер окружающей их застройки определяет особенности архитектурно-планировочного решения их благоустройства и озеленения. В любом случае оно должно обеспечивать:

- «безопасность движения на улицах и площадях;

- удобство передвижения пешеходов и транспорта;

- ориентацию в пространстве города;

- соподчиненность и упорядоченность элементов застройки;

- масштаб и ритмическое построение композиции насаждений и элементов благоустройства» [3, с. 106; 4, с. 382; 7, с. 88].

К элементам озеленения магистралей и улиц относятся газоны, цветники, деревья и кустарники, которые должны находиться в гармоничном и композиционном сочетании с элементами благоустройства, мощением, МАФ и архитектурой прилегающей застройки.

Насаждения могут быть представлены в виде:

- одиночных, рядовых и групповых посадок деревьев и кустарников, а также цветников и газонов полосах вдоль проезжих частей и тротуаров;

- древесных и травянистых лиан как вертикальное озеленение стен, подпорных стенок, лестниц и опор освещения;

- «вставок» из цветочных растений на «островках» у перекрестков;

- одиночных экземпляров деревьев или кустарников на широких тротуарах, у подходов к зданиям;

- модульного и контейнерного озеленения [3, с. 106; 4, с. 382; 7, с. 88].

При разработке конкретных проектных решений нужно учитывать климатические условия, систему озеленения района, интенсивность движения транспорта и его виды, интенсивность пешеходного движения, ширина улицы и ее ориентация, назначение зданий, необходимость в затенении [3, с. 106; 4, с. 382; 7, с. 90; 8, с. 157-158].

Насаждения на улицах и магистралях в зависимости от состава и конструкции, величины и плотности крон могут регулировать поток солнечного света, особенно в южных городах. Ограничение прямой солнечно радиации необычайно важно на пешеходных тротуарах в полуденное время. Для этой цели должны использоваться растения с плотными кронами: вяз шершавый, каштан конский, клен остролистный, липа мелколистная и др. Вопрос ограничения инсоляции зависит от ориентации улицы по сторонам света. Так, при меридиональном направлении улиц и равномерном их освещении деревья размещают по обеим их сторонам. При широтном направлении – по одной, т.к. вторая сторона улицы будет накрыта тенью от зданий. Если улица узкая и постоянно затененная, рекомендуется высаживать на ней низкорослые деревья и невысокие кустарники [3, с. 108; 7, с. 90-91; 8, с. 160-161].

Для создания благоприятного шумового режима территории необходимо создавать полосы насаждений различной ширины: на магистралях с интенсивным движением – 10-15 м шириной, состоящие из нескольких рядов деревьев и кустарников, при этом посаженных так, чтобы кроны не смыкались. На магистралях районного значения – 6-8 м шириной, при этом ближе к проезжей части размещают рядовые посадки. На магистралях, проходящих через общественный торговый центр, проектируют широкие тротуары (до 15-20 м), на которых могут быть высажены одиночные деревья в лунках и прерывистые участки газона различной конфигурации. На жилых улицах с местным движением проектируют бульварные полосы (ширина 16-30 м), размещаемые как по оси улиц, так и по обеим сторонам проезжей части [3, с. 109-110; 7, с. 92; 8, с. 161-162].

Древесно-кустарниковая растительность с одной стороны, способна нивелировать неблагоприятные факторы городской среды, а с другой, – сама испытывает их негативное влияние. Известно, что насаждения эффективно уменьшают содержание вредных примесей и пылевых частиц в воздухе, поэтому, например, вдоль улиц и магистралей с особенно интенсивным движением транспорта нужно создавать плотные изолирующие посадки, особенно из растений, имеющих шершавые листья (вяз) или покрытые тонкими ворсинками (сирень, кизильник). Но не все растения выдерживают загазованность и запыленность воздуха, поэтому для создания таких насаждений необходимо подбирать газо- и пылеустойчивые породы, к числу которых относятся, например, лох узколистный, тополь бальзамический, можжевельник казацкий, роза морщинистая, кизильник блестящий, снежноягодник белый и др. Растения для эффективного выполнения своих функций должны также быть устойчивы к уплотнению почвы, вибрациям и хорошо восстанавливаться после механических повреждений [3, с. 109, 111; 7, с. 91].

Но даже растения, устойчивые к агрессивной городской среде, нуждаются в достаточной площади питания и объеме посадочных ям, а также тщательном уходе. В таблице 2 приведена минимально допустимая ширина полос для насаждений, при которой возможен нормальный рост растений [3, с. 111; 7, с. 94].

Таблица 2 – Минимально допустимая ширина полос для насаждений

| Вид насаждения | Минимальная ширина отводимой полосы |

| Газон с рядовой посадкой деревьев и кустарников: |

|

| для однорядной | 2,0 |

| для двухрядной | 5,0 |

| Газон с рядовой посадкой кустарников: |

|

| высоких (более 1,8 м) | 1,2 |

| средних (1,2-1,8 м) | 1,0 |

| низких (менее 1,2 м) | 0,8 |

| Газон с групповой или куртинной посадкой: |

|

| деревьев | 5,0 |

| кустарников | 3,0 |

| Чистый газон (или с цветником) | 1,0 |

Повышение жизнестойкости растений также достигается за счет направления потока пешеходов, ограждения стволов деревьев скамейками, закрытия приствольного круга решетками, поднятием «растительного уровня» над пешеходным, размещение насаждений в зависимости от сооружений и инженерного оборудования (таблица 3) [3, с. 111; 7, с. 94-95; 8, с. 156].

Таблица 3 – Минимальное расстояние посадок деревьев и кустарников от сооружений и инженерных сетей [снип с. 24]

| Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства | Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси |

| ствола дерева | кустарника |

| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |

| Край трамвайного полотна | 5,0 | 3,0 |

| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |

| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |

| Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада | 4,0 | — |

| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |

| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |

| Подземные сети: |

|

|

| газопровод, канализация | 1,5 | — |

| тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |

| водопровод, дренаж | 2,0 | — |

| силовой кабель, кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечание – Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

Помимо выполнения санитарно-гигиенических функций, насаждения на улицах и магистралях играют важную градостроительную и эстетическую роль. Они оказывают благотворное психологическое воздействие на человека, внося разнообразие в оформление городской среды, делают ее сомасштабной человеку, расчленяют однообразную протяженность города, помогают ориентироваться в сложном пространственном переплетении улиц [4, с. 382].

При озеленении улиц можно использовать все приемы формирования ландшафтных композиций. Например, для достижения различных художественных эффектов можно использовать растения с разными формами крон: колонновидные формы растений гармонируют с архитектурой общественных зданий, конусовидные – придают участку торжественность, плакучие, ниспадающие – помогают преодолеть монотонность, «сухость» окружающей застройки. Различные типы цветников также могут использоваться для достижения разных задач: регулярные партерные цветники помогают достичь эффекта строгости, торжественности, а свободные, «природные» цветники, особенно с использованием злаков и луговых растений, – напротив, вносят в окружающую обстановку теплоту, эмоциональность. Разнообразие создается также за счет сменного цветения растений, окраской листвы, плодов, ветвей, фактурой ствола [3, с. 110; 7, с. 93].

Особым типом озеленения улиц являются бульвары – озелененные территории линейной формы, создаваемые вдоль магистралей, жилых улиц и набережных, пешеходных трасс в жилых районах [3, с. 112; 4, с. 390; 6; с. 78; 7, с. 96; 8, с. 147].

При проектировании бульвара учитывают направление массовых потоков пешеходного движения, архитектурно-планировочное решение улицы, ее конструктивный профиль и прилегающую застройку. При этом минимальное соотношение ширины и длины бульвара принимается 1:3. Главными планировочными элементами бульваров являются: основная пешеходная дорожка (планировочная ось), второстепенные и дополнительные дорожки, площадки для кратковременного отдыха и входные площадки, устраиваемые по коротким сторонам бульвара («оголовкам») [3, с. 112; 7, с. 97; 8, с. 147-148].

Ширина бульвара колеблется в пределах 15-50 м (В. А. Горохов приводит данные 10-60 м [4, с. 391]), и именно этот показатель является определяющим для его архитектурно-планировочного решения. При ширине в 20-25 м, как правило, предусматривают одну дорогу шириной 4,5-6 м. Если ширина бульвара превышает 25 м, то предусматриваются дополнительные дорожки шириной не менее 1,5 м. На бульварах шириной в 50 м возможно размещение спортивных площадок, фонтанов, павильонов, кафе, детских площадок, устройство велодорожек. При этом высота всех сооружений не должна превышать 4-6 м, и они должны гармонично сочетаться с окружающей растительностью, как главным планировочным элементом среды (рисунок 3) [4, с. 391; 7, с. 96-97; 8, с. 148].

Рис. 3 – Примеры поперечных профилей бульваров: а – с центральной аллеей; б – с двумя аллеями; в – с основной и дополнительной аллеями; г – бульвары на набережной.

Для бульваров, как правило, выбирается полуоткрытая объемно-пространственная структура, хотя для жилых районов в ряде случаев возможно сочетание полуоткрытого и закрытого типа насаждений. Насаждения проектируют в виде рядовых посадок (со стороны проезжей части улиц), групп (в широких бульварных полосах) и солитеров (у площадок). По оси главной аллеи часто предусматриваются цветники прямоугольной формы, а на площадках – перголы с вертикальным озеленением. Подбор растений ведется как с учетом климатических особенностей, так и с учетом их устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Плотность посадок различна для различных природно-климатических зон (таблица 4) [3, с. 113; 4, с. 391-392; 7, с. 98; 8, с. 149-150].

Таблица 4 – Нормы плотности посадок растений на 1 га озеленяемой территории бульвара

| Элементы озеленения | Природно-климатическая зона |

| нечерноземная | лесостепь | степь | полупустыня и пустыня |

| северный район | центральный район |

| Деревья, шт. В том числе: | 330 | 350 | 390 | 410 | 425 |

| средние | 300 | 320 | 355 | 370 | 385 |

| крупные | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 |

| Кустарники, шт. | 4950 | 5250 | 5850 | 6150 | 6375 |

| Цветники, м2 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 |

| Газоны, м2 | 7000 | 5800 | 6400 | 6200 | 6100 |

В середине XX в. в градостроительную практику широко вошло понятие «пешеходная улица». Это своеобразные «зеленые коридоры», расположенные обособлено от транспортного движения и предназначенные для пешеходной связи центра с жилой застройкой и городскими парками. В Европе и Китае имеются примеры целых систем перетекающих друг в друга пространств: взаимосвязанных бульваров, площадок, курдонеров, скверов, насыщенных архитектурно-ландшафтными деталями [4, с. 386; 6, с. 78; 8, с. 154]. Во многих российских городах в начале 2000-х также появились местные «арбаты», пешеходные улицы в исторических центрах. Однако чаще всего они бедны насаждениями, невыразительным предстает и мощение, хотя оно является одним из основных элементов благоустройства таких улиц и выполняет не только свою прямую утилитарную функцию, но и, например, зонирует пространство, указывает пешеходам направление движения, предупреждает о перекрестках, играет роль оптического фона для других элементов оформления [4, с. 387].

3 Олимпийские парки

Олимпийские парки – это частный случай комплексных (многофункциональных) спортивных парков. Это озелененная территория, предназначенная для проведения «международных спортивных соревнований с регламентированной номенклатурой специализированных спортивных сооружений с устройств, отвечающих высокому классу международных требований» [7, с. 156].

Парки создаются при олимпийских комплексах, при организации которых решаются сложные градостроительные проблемы:

- строительство современных по архитектуре и конструкции спортивных сооружений;

- строительство олимпийских деревень, гостиниц, зданий культурно-бытового обслуживания спортсменов и туристов;

- взаимосвязь комплекса с транспортной системой и перспективой развития города.

По своей организации олимпийские комплексы бывают едиными с отведенной специально для них территорией («Мехико», «Мюнхен») и состоящими из нескольких территорий, расположенных в разных районах города или даже в разных регионах («Рим», «Москва»). В обоих случаях при строительстве часто используются и реконструируются уже существующие спортивные сооружения и парковые территории

При зонировании территории выделяют следующие зоны:

- спортивную, в которую входят стадионы и спортивные площадки для проведения соревнований;

- тренировочную;

- проживания, обслуживания и питания (олимпийская деревня, гостиницы, кафе, рестораны, киоски по продаже сувениров и т.п.);

- медико-рекреационную;

- административно-хозяйственную.

В зависимости от задач проектирования отдельные зоны могут быть объединены (спортивная и тренировочная) или отсутствовать (развлекательная зона) [7, с. 156].

Наиболее интересными архитектурно-планировочными решениями олимпийских комплексов являются те, где широко используется парковая среда с ее санирующими и эстетическими качествами. Ее особенностями являются крупномасштабность сооружений, занимающих доминирующее положение в ландшафте, а также обширная дорожно-тропиночная сесть, занимающая 60-70 % всей территории (при ширине дорог от 10 до 120 м).

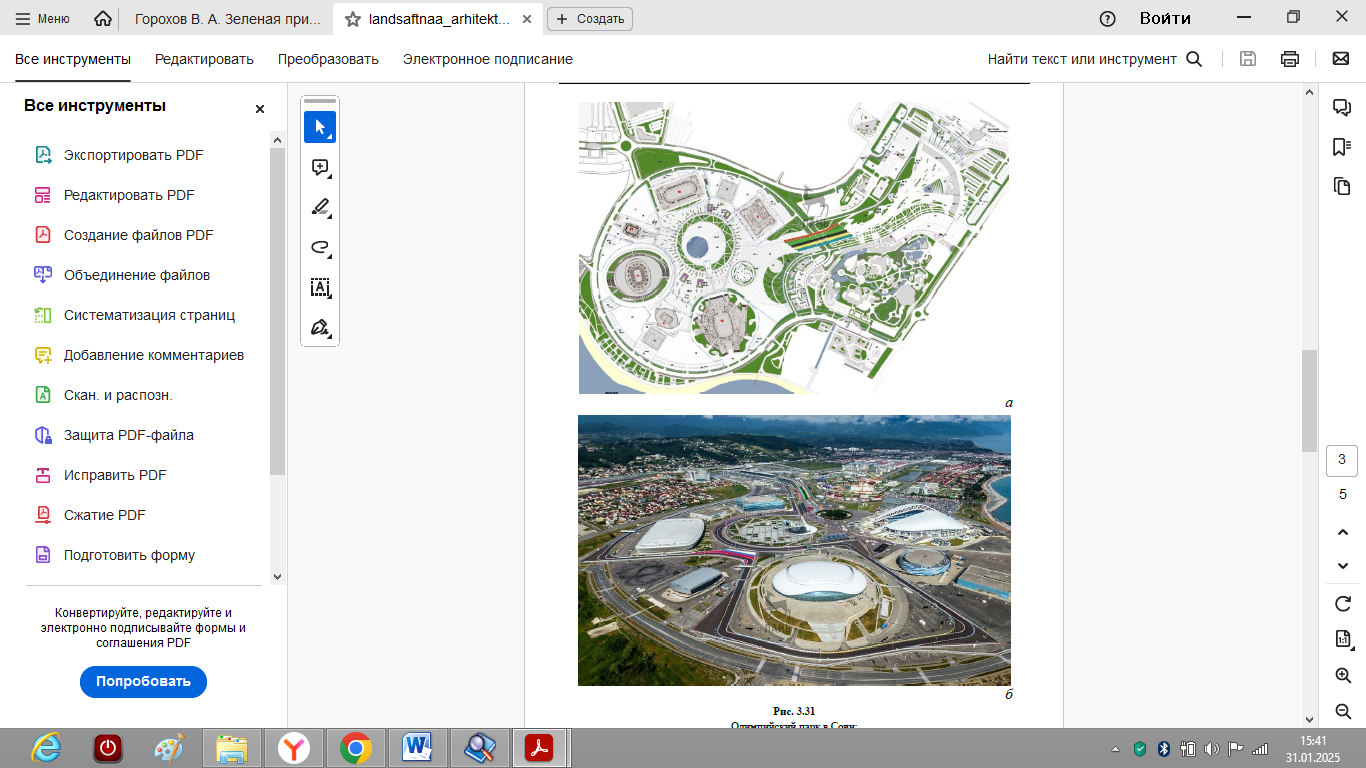

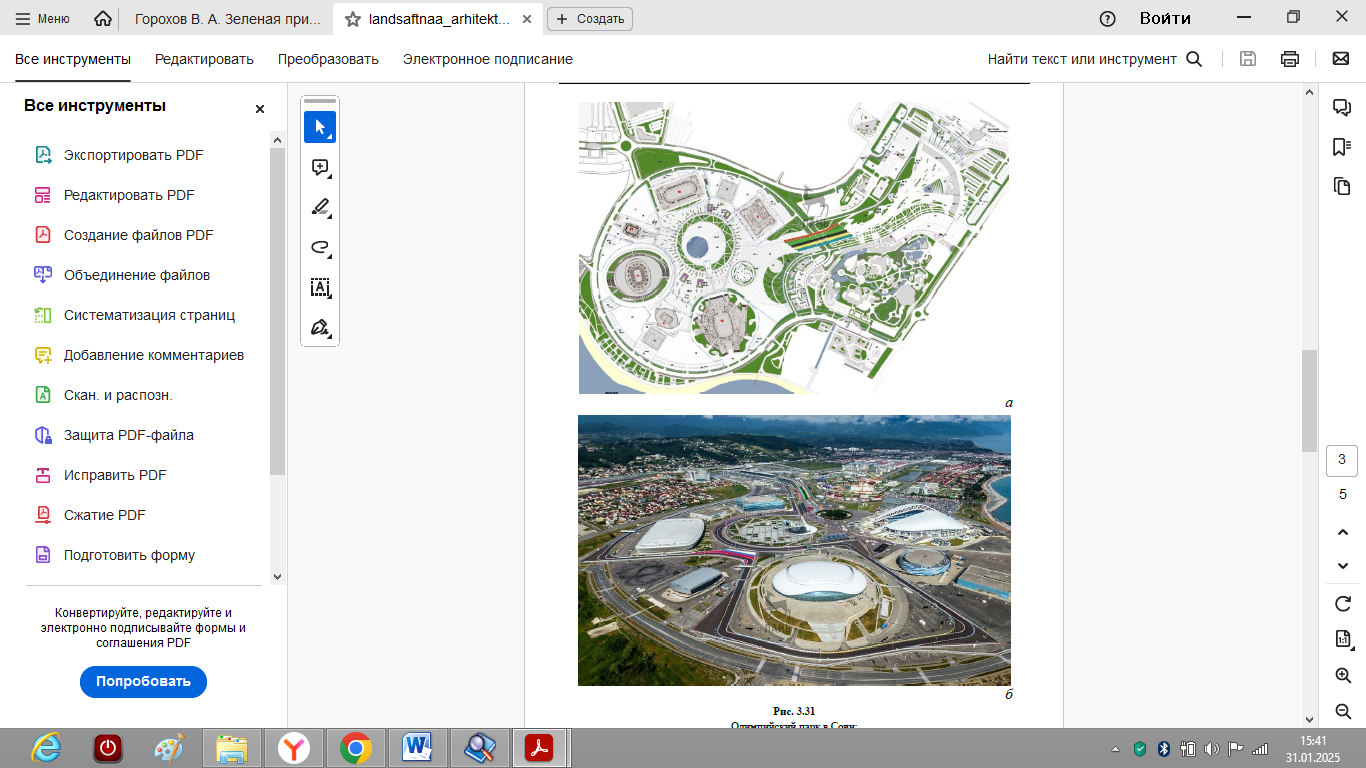

Рассмотрим особенности проектирования олимпийских парков на примере Олимпийского парка в г. Сочи, спроектированного архитектурной мастерской «Витрувий и сыновья».

Парк строился для проведения зимней олимпиады 2012 г. Он включает в себя шесть спортивных арен:

- ледовый дворец спорта на 12 тыс. зрителей;

- крытый конькобежный центр на 8 тыс. зрителей;

- ледовую арену для керлинга на 3 тыс. зрителей;

- большую ледовую арену на 12 тыс. зрителей;

- малую ледовую арену на 7 тыс. зрителей;

- Центральный стадион, где прошла церемония открытия и закрытия Олимпиады.

Все арены Олимпийского парка можно обойти за 20 минут. Его компактность является одной из «изюминок» данного проекта. В прибрежном кластере Олимпийского Сочи были построены Олимпийская деревня, пресс-центр и телецентр.

Олимпийский парк в Сочи имеет четыре основные функциональные и тематические зоны: «Входная зона», «Парк „Река“», «Аванплощадь» и «Главная Олимпийская площадь». Они выстроены в единую пространственную анфиладу (рисунок 4). Ее динамичный планировочный рисунок также подчинен одному принципу, который продиктован логикой стремления людского потока в ключевое, символическое место Игр, на Главную Олимпийскую площадь. «С естественностью реки, бегущей с гор к морю, поток зрителей спускается от вокзала по пологим ступеням и, просочившись сквозь шлюзы ста электронных турникетов, дробится на множество ручейков. Пешеходные дорожки то расходятся, то вновь сливаются, как рукава речной дельты» [9].

Рис. 4 – Олимпийский парк в Сочи: а – план; б – вид с высоты птичьего полета.

Путь к цели предстоит не короткий (более полутора километров), но отнюдь не скучный. Его пространственный сценарий насыщен таким количеством фокусов притяжения, которого вполне достаточно, чтобы сделать маршрут неповторимым. В холмистых зеленых берегах «реки» и в возвышающихся посреди нее «островках» спрятаны разнообразные сооружения и аттракционы. Гости парка могли углубиться в один из холмов, чтобы вынырнуть из него уже на воздушном шаре, на следующий день пройтись по заключенным в другом холме выставочным павильонам спонсоров или заглянуть в поисках олимпийских сувениров под зеленые своды Торгового центра. Еще один вариант – посидеть за чашечкой кофе в Гротах или испробовать кавказских минеральных вод в Зеленом лабиринте [9].

Концепция благоустройства сочетает современные тенденции ландшафтной архитектуры и местные особенности южного региона. По проекту на общей площади более 240 тыс. м2 планировалось высадить более 42 тыс. деревьев, кустарников, лиан и более 57 тыс. м2 газона, вымостить более 100 тыс. м2 дорожек и площадок для установки более 800 малых архитектурных форм [9].

Особенностью проекта явилось использование уникальных для Сочи растений. Было отобрано больше ста тысяч видов растений со всех материков. Самая яркая экзотика представлена растениями из Испании, Австралии, Южной Африки. Их привезли из-под Флоренции, из специального питомника с похожим на сочинский климатом. Однако для лучшей адаптации растений к местному климату в непосредственной близости от территории высадки был организован временный питомник, в котором ассортимент, предназначенный к высадке, провел два года [9].

Растения в ассортимент подбирались не только по принципу создания своеобразной «коллекции» экзотов, но и с расчетом на непрерывное цветение, чтобы Зимние игры прошли в летнем цветущем саду. С этим же расчетом проектировалось и цветочное оформление в виде скульптур, огромных цифр «2014» и т.п.

Большое внимание в проекте уделено декоративной подсветке растений, холмов, водных объектов и малых архитектурных форм, которые позволяют создать уютную атмосферу.

После окончания Зимних игр олимпийский парк продолжает функционировать как место для занятий спортом и проведения досуга.

4 Анализ пространства района Смольного монастыря и Шпалерной улицы

Район Смольного – это исторически значимый район Санкт-Петербурга с преобладанием административных и культурных функций. Характеризуется регулярной планировкой, широкими проспектами и доминирующей ролью Смольного собора. Включает в себя как историческую застройку, так и современные здания.

Озеленение района представлено как рядовыми посадками вдоль улиц, так и скверами, садами и парками, площадями.

Художественной доминантой района является ансамбль Смольного монастыря, выдающийся образец архитектуры в стиле барокко. Центральный элемент ансамбля – Смольный собор, вокруг которого располагаются монастырские корпуса, образующие замкнутый двор. Сады Смольного монастыря, разбитые на обширной территории вокруг собора и корпусов, представляют собой гармоничное сочетание регулярной и пейзажной планировки.

Композиционными осями являются расходящиеся от площади Растрелли три направления: ул. Смольного, пер. Кваренги и главный вход в комплекс монастырских зданий. Эта центральная ось продолжается и за монастырскими корпусами, в саду Смольного собора, имеющем крестообразную планировку. Внутренний двор также имеет регулярную планировку, в основу которой положена крестообразная схема разбивки дорожек с собором в точке их пересечения, соединенных круговой дорожкой. При этом растительность расположена свободно, в виде небольших групп или одиночных посадок. То же относится и к деревьям, оформляющим центральный вход, и к насаждениям сада Смольного собора, и участкам насаждений около Александро-Невской часовни и здания Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Эта более свободная планировка и живописные группы деревьев помогают создать ощущение уединенности и природной гармонии.

К комплексу зданий Смольного монастыря примыкает здание Смольного института, перед которым, будучи ограниченным площадью Пролетарской диктатуры, пер. Кваренги, Смольным проспектом и Смольным проездом, расположен сад-партер Смольного.

Свою нынешнюю планировку сад получил во время реконструкции 1923-1934 гг. по проекту Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха. Композиционной осью сада и его главным украшением является аллея Смольного, в самом начале которой, возвышаются величественные пятиколонные пропилеи. Аллея делит сад на два симметричных партера, обрамленных подстриженными липами. Яркими акцентами партеров являются четыре фонтана и расположенные между ними ковровые цветники овальной формы. Рядом с цветниками, по обе стороны от аллеи можно увидеть бюсты К. Маркса и Ф. Энгельса в окружении клумб из красных цветов. По обе стороны от партеров планировка также регулярная, но деревья и кустарники здесь высажены свободными группами. В этой части сада расположены уютные уединенные места отдыха и детская площадка.

Главной улицей района является Шпалерная. Это широкая улица, соединяющая Смольный монастырь с центром города. Характеризуется регулярной застройкой с преобладанием доходных домов к. XIX-н. XX вв.

На большей части своей протяженности улица не озеленена, однако ближе к Смольному монастырю на ней располагается несколько скверов, участки бульваров и Таврический сад. Все скверы и бульвары имеют регулярную планировку. Это сквер у Преображенской часовни, сквер вокруг памятника Ф. Э. Дзержинскому, Брусиловский сквер, сквер Кикины палаты. Их строительство осуществлялось в основном в 30-е-50-е гг. XX вв., хотя, например, сквер у памятника Дзержинскому был разбит еще позже – в 2017 г. Ассортимент древесной растительности не отличается разнообразием: в основном используется липа мелколистная и клен остролистный, реже – ель колючая. Ассортимент кустарников несколько шире и представлен сиренью, чубушником венечным, караганой древовидной, розой морщинистой.

Истиной жемчужиной района Смольного является Таврический сад, один из старейших парков Санкт-Петербурга, созданный в конце XVIII в. Является памятником ландшафтной архитектуры, выполненным в пейзажном стиле.

Сад характеризуется разнообразием ландшафтных элементов: системой прудов и каналов, лужайками, холмами, извилистыми парковыми дорогами. При его закладке на месте небольшой речки Саморойки была устроена сложная гидротехническая система из двух прудов, соединенных протоками, и водопада. Вода в парк поступала из Лиговского канала. Грунт из прудовых ям пошел на сооружение видовых горок, крытых дерном. Деревья и кустарники для сада были выписаны из Англии. Территорию парка пронзали многочисленные дорожки и мостики, один из которых – работы известного механика Кулибина. Позднее на территории сада были установлены скамейки, а также возведены оранжерея и теплицы, где выращивали арбузы, дыни, персики, абрикосы и ананасы. Сюда часто водили на прогулку прибывавших в Петербург иностранных гостей.

Озеленение Таврического сада отличается богатым видовым составом и разнообразием пространственных решений. Здесь можно встретить как старые, так и молодые деревья различных пород, кустарники, цветники и газоны. Созданы живописные группы и массивы, формирующие пейзажные картины. Старые деревья, помнящие еще Потемкина, сохранились в основном вдоль границ Таврического сада: преобладают дубы, встречаются лиственницы, липы. В центральной части чередуются открытые участки и послевоенные посадки деревьев (дуб, липа, ясень, береза и др.) и кустарников.

Все перечисленные элементы Смольного района тесно взаимосвязаны, формируя уникальную городскую среду, в которой историческое наследие сочетается с современными потребностями. Смольный монастырь служит архитектурной и духовной доминантой, определяющей масштаб и визуальный облик района. Таврический сад с его богатой историей и разнообразным ландшафтом является ключевым рекреационным центром, предоставляющим жителям и гостям города возможность отдохнуть на природе. Шпалерная улица, как важная транспортная артерия, соединяет эти элементы, но её озеленение требует особого внимания для смягчения негативного воздействия транспорта и создания комфортной пешеходной среды. Озеленение всего района, от регулярных посадок в монастыре до пейзажных композиций в Таврическом саду, играет важную роль в создании благоприятного микроклимата, улучшении экологической обстановки и повышении эстетической привлекательности территории, однако требует постоянного внимания и улучшения для поддержания его функциональности и красоты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОСТ Р 71473-2024 Ландшафтная архитектура территорий городских и сельских поселений. Термины и определения = Landscape architecture of the urban and rural planting. Terms and definitions : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июля 2024 г. № 975-ст : введен впервые : дата введения 2025-01-01 / разработан Некоммерческим партнерством «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»), Акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий» (АО «ЦНИИПромзданий»). – Москва : Российский институт стандартизации, 2024. – IV, 12 с. – Текст : электронный. – URL : https://meganorm.ru/Data/832/83215.pdf (дата обращения : 19.01.2025).

Свод правил : Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (СП 42.13330.2016) : актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* : официальное издание : утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр от 30.12.2016 : введен в действие 01.07.2017. – Москва : Минстрой России, 2016. – IV, 94 с. – Текст : электронный. – URL : https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/165/sp-42.pdf (дата обращения : 19.01.2025).

Боговая, И. О. Озеленение населенных мест : Учеб. пособие для вузов / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. – Москва : Агропромиздат, 1990. 239 с., [8] л. ил. : ил. – ISBN 5-10-001067-3. – Текст : непосредственный.

Горохов, В. А. Зеленая природа города : Учеб. пособие для вузов / В. А. Горохов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Архитектура-С, 2005. – 528 с., илл. – ISBN 5-9647-0054-3. – Текст : непосредственный.

Николаевская, И. А. Благоустройство городов : Учеб. для строит. техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Николаевская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 160 с. : илл. – ISBN 5-06-0016-15-3. – Текст : непосредственный.

Сычева, А. В. Ландшафтная архитектура : Учеб. пособие для вузов / А. В. Сычева. – Москва : ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004. – 87 с. : илл. – ISBN 5-329-01057-8. – Текст : непосредственный.

Теодоронский, В. С. Объекты ландшафтной архитектуры : Учебное пособие для студентов спец. 260500 / В. С. Теодоронский, И. О. Боговая. – Москва : МГУЛ, 2003. – 300 с. : ил. – ISBN 5-8135-0198-3. – Текст : непосредственный.

Теодоронский, В. С. Озеленение населенных мест. Градостроительные основы : учебное пособие для вузов / В. С. Теодоронский. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2024. – 244 с. – ISBN 978-5-507-50344-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/419138 (дата обращения : 19.01.2025). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

«Прогулка» по Олимпийскому парку : [сайт] / Архитектура сочи. – Сочи, 2009-2024. – URL : https://arch-sochi.ru/2010/05/progulka-po-olimpijskomu-parku/ (дата обращения : 19.01.2025). – Текст. Изображения : электронные.