СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Краткие лекции по учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека»

Краткие лекции по учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека»

Просмотр содержимого документа

«Краткие лекции по учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека»»

Краткий конспект теоретического материала по учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека»

Раздел I. Анатомия и физиология как предмет. Организм человека - биологическая целостная саморегулирующая система

От греческого слова «anatome» — рассечение и происходит наименование науки.

Анатомия – это наука, изучающая строение человека, его органов и тканей.

Физиология – это наука, изучающая процессы жизнедеятельности человека, его органов и тканей.

Обе эти науки имеют один объект изучения – это человек. Однако, чтобы познать сложное строение отдельных его органов и систем, необходимо производить вскрытия и препарировать. Естественно, такие исследования на живом человеке проводить нельзя, поэтому анатомы вынуждены проводить обучение на трупах и анатомических препаратах. Поэтому в данном случае совершенно справедливым является латинское выражение: «mortui vivos dociunt», т.е. «мертвые учат живых».

Для закрепления знаний, полученных визуальным способом, необходимо подкрепить их современными методами морфологических исследований, используемыми в клинической практике. К ним относятся рентгенография, эхолокация, компьютерная и магнитно- резонансная томография, световая, контактная и электронная микроскопия. Указанные методики исследования позволяют оценить строение органов живого человека. В связи с этим можно перефразировать приведенное латинское выражение: «vivos dociunt vivos» —«живые учат живых». Сейчас изучать анатомию только на описательном макро-микроскопическом уровне нельзя. Строение тела человека нужно познавать в комплексе на всех уровнях: макро-, макро- микро- и микроскопическом.

Для изучения сложного человеческого организма в анатомии используются следующие методики: прижизненные, посмертные, микроскопические и экспериментальные.

К прижизненным относятся следующие методики:

1)антропометрия — измерение различных частей тела человека, ростовесовых и других показателей для оценки развития человека и сравнения со среднестатистическими показателями;

2)рентгеноанатомия (рентгенография, томография, электрорентгенография);

3)эхолокация (ультразвуковые методы исследования);

4)компьютерная томография;

5)магнитно-резонансная томография;

6)эндоскопия — осмотр полостей внутренних органов при помощи специального оптического прибора — эндоскопа;

7)соматоскопия — осмотр и пальпация анатомических образований на живом человеке.

Посмертные исследования включают следующие методы:

1)вскрытие трупов по региональному принципу и препарирование;

2)бальзамирование отдельных органов и целых трупов;

3)распилы частей тела (по Пирогову) или разрезы органов;

4)инъекция сосудистого русла органов красящими массами (применяется для изучения источников кровоснабжения, придания органу естественной окраски);

5)инъекция полых органов застывающими массами с последующим расплавлением тканей органа кислотой или щелочью (метод изготовления коррозионных препаратов — с его помощью изучают форму полостей, рельеф интраорганного сосудистого русла);

6)изготовление сухих препаратов по методике Грубера и Шораи т.д.;

7)просветление тканей органов;

8)полимерное бальзамирование органов и целых трупов — в качестве бальзамирующего агента используются полимеры медицинского назначения.

К микроскопическим методам исследования человеческого тела относятся следующие:

1)гистотопография — приготовление срезов внутренних органов или частей тела, окрашивание и заключение их в полимеры или застывающие массы;

2)световая и электронная микроскопия;

3)контактная микроскопия.

Экспериментальные методы предполагают эксперименты на животных — осмотр и изучение функций внутренних органов, моделирование различных состояний и заболеваний для изучения происходящих изменений.

Разделы анатомии

Систематическая - изучает организм по системам (костная, пищеварительная)

Топографическая - изучает расположение органов

Описательная - занимается описанием органов при вскрытии трупов

Функциональная - изучает структуры отдельных частей организма в связи с их функцией

Возрастная анатомия - изучает строение человека в различные возрастные периоды.

Сравнительная анатомия – изучение и сравнение особенностей строения различных органов человека и животных. На основе данных сравнительной анатомии можно понять эволюцию и развитие живых существ.

Для описания топографических взаимоотношений органов используют имеющиеся на теле человека ориентиры. Чаще всего — это отдельные кости скелета (позвонки, ребра, ключица, лопатка, кости конечностей, кости черепа) или отдельные анатомические образования на костях (ости, бугры, линии, отростки, гребни и т.д.). Если костные образования в данной области выражены слабо или располагаются глубоко, в качестве ориентиров используются края напряженных (сокращенных) мышц или проходящие магистральные сосуды.

Методы исследования в физиологии

Экспериментальный метод (метод удаления, экстирпации) зародился значительно раньше остальных. В физиологии применяется ряд специальных методов исследования. Каждая структура выполняет определенную функцию (или функции). Следовательно, если данную структуру разрушить, исчезнет и присущая ей функция.

Электрофизиологические методы позволяют регистрировать электрические процессы, происходящие в различных органах и тканях. С помощью электрических приборов можно воспроизвести нервные импульсы (метод раздражения), которые будут приводить к сокращению мышц.

Фистульный метод, который широко использовал И. П. Павлов, позволил получить секрет слюнных желез, чистый желудочный сок.

Химические (биохимические) методы также часто используются физиологами. Определение химической структуры и количества веществ биологического происхождения проводят совместно с биохимиками. Изучению влияния того или иного вещества (например, медиаторов ацетилхолина и норадреналина, гормонов) на функции органов и систем посвящено огромное количество научных работ. Интерес представляет и то, как изменяется концентрация какого- либо вещества в клетках, тканях и органах в результате различных внешних воздействий.

Микроскопические методы Исследование функций мельчайших структур организма (клеток, субклеточных структур) требует применения метода микроскопии, в том числе и электронной.

В последнее время большое внимание уделяется изучению иммунитета.

Иммунологические методы исследования требуют профессиональных знаний и умений в области цитологии, биохимии и микробиологии. Раздел физиологии и психологии — психофизио19

логию — невозможно себе представить без различных тестов (тестовый метод), исследующих внимание, память, эмоциональное состояние человека и т.д.

Таким образом, физиология обладает огромным арсеналом методов исследования. Многие из них со временем находят не только экспериментальное, но и клиническое применение. Физиология тесно связана с большинством медицинских и биологических дисциплин, психологией, химией, биофизикой. Следует обратить внимание, что с появлением новых методик исследования анатомия и физиология поднимались на вышестоящую ступень развития. Однако основным движущим фактором в развитии этих дисциплин всегда служили потребности медицины — запросы клинической практики.

Структурно-функциональная организация человеческого тела

Человек занимает в ряду позвоночных высшее место, относится к типу хордовых, chordata; подтипу позвоночных, vertebrata; классу млекопитающих, mammalia, для которых характерно живорождение и питание новорожденных молоком матери. В классе млекопитающих человек относится к подклассу рождающих, theria, имеющих плаценту и молочные железы; отряду приматов, primates; подотряду обезьян и человекообразных обезьян, anthropoidea; надсемейству человекоподобных, hominoidea; семейству человека, hominide, и виду человек разумный, homo sapiens.

В строении тела человека условно можно выделить следующие уровни организации:

1)организменный (организм человека как единое целое);

2)системоорганный (системы органов);

3)органный (органы);

4)тканевой (ткани);

5)клеточный (клетки);

6)субклеточный (клеточные органеллы и корпускулярно-фибрил-лярно-мембранные структуры).

Следует отметить, что в представленной структурной организации тела человека прослеживается четкая соподчиненность. Организменный, системоорганный и органный уровни строения тела человека являются анатомическими объектами исследования, тканевой, клеточный и субклеточный — объектами гистологических, цитологических и ультраструктурных исследований. Изучение структурной организации тела человека целесообразно начинать с простейшего морфологического уровня — клеточного, основным элементом которого является клетка. Тело взрослого человека состоит из огромного количества клеток (примерно 1012—1014).

Раздел II. Учение о тканях. Понятие об органе и системах органов.

Ткань — это совокупность клеток и межклеточного вещества, обладающая общим происхождением, строением и функциями.

В организме человека выделяют 4 типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную.

Виды тканей:

1. Эпителиальные

2. Соединительные

3. Мышечные

4. Нервные

Основные виды тканей

| Эпителиальные(эпителии) | Соединительные | Мышечные | Нервная |

| 1.По функции: покровный железистый сенсорный 2.По количеству слоев: однослойный многослойный 3.По форме клеток: плоский кубический цилиндрический призматический | 1. Собственно соединительные ткани (волокнистые): рыхлая плотная 2.Скелетные соединительные ткани: хрящевые (гиалиновый, эластический и волокнистый хрящи) костные (грубоволокнистая и пластинчатая) 3. Ткани со специальными свойствами: жировая (белая и бурая) кровь, лимфа и кроветворные ткани (миелоидная и лимфоидная) | 1. Гладкая мышечная ткань 2.Поперечнополосатая мышечная ткань: скелетная сердечная | 1. Собственно нервная ткань 2.Нейроглия |

Эпителиальные ткани

Эпителиальная ткань покрывает поверхность тела, выстилает слизистые оболочки, отделяя организм от внешней среды, выполняет покровную и защитные функции, а также образует железы. Эпителий лишен кровеносных сосудов и его питание происходит за счет диффузии веществ из подлежащей соединительной ткани.

Особенности эпителиальных тканей:

1. много клеток, мало межклеточного вещества

2.наличие базальной мембраны

3. полярное строение клеток

4. быстрая регенерация

5. способность вырабатывать секрет

6. нет кровеносных сосудов, питание за счет диффузии веществ из подлежащей ткани.

Эпителиальные ткани выполняют в организме человека многочисленные функции:

1) барьерная — основная функция эпителия, заключающаяся в разделении внутренней и внешней сред организма;

2)защитная — предупреждение повреждающего действия механических, физических (температура, лучевые воздействия), химических и микробных факторов как за счет механической прочности, так и секреции защитного слоя слизи, образования роговых чешуек, выработки веществ с антимикробным действием;

3)транспортная — перенос через эпителий во внутренние средыразличных питательных веществ или по их поверхности слизи с пылевыми частицами и т.д.;

4)всасывание — эпителии активно всасывают различные вещества, что особенно ярко выражено в кишечнике и почечных канальцах;

5)секреторная — эпителий образует слизистые оболочки полых органов, которые выделяют различные соки, а также являются ведущими тканями крупных желез;

6)экскреторная (выделительная) — участие в удалении из организма конечных продуктов обмена веществ (с мочой, потом, желчью) и различных соединений, например лекарственных веществ;

7)сенсорная (рецепторная, чувствительная) — выполняя разграничительную функцию, эпителии за счет специализированных структур обеспечивают восприятие механических, химических и других видов сигналов, исходящих как из внешней, так и внутренней сред.

Расположение эпителиальных тканей:

1. Поверхностный слой кожи (эпидермис)

2. Внутренняя выстилка сосудов(эндотелий)

3. Слизистые оболочки внутренних полых органов

4. Серозные оболочки (мезотелий)

Классификация эпителиальных тканей

1. По функциям:

покровный (образует разнообразные выстилки, например, входит в состав кожи),

железистый (слизистые оболочки внутренних органов и крупные железы),

сенсорный (чувствительный) эпителий входит в состав органов чувств

2.По количеству слоев: однослойный, многослойный

3.По форме клеток: плоский, кубический, цилиндрический (призматический)

Классификация эпителия

Характеристика эпителиальных тканей

1. Однослойный эпителий

1.1 Однослойный однорядный

Клетки однорядного эпителия прилежат к базальной мембране. Клетки имеют одинаковую форму. На препарате под микроскопом виден один ряд ядер.

В зависимости от формы клеток однослойный однорядный эпителий подразделяется на плоский, кубический, цилиндрический.

1.1.1 Однослойный плоский (эндотелий, мезотелий)

Выстилает оболочки внутренних полостей тела (брюшная и грудная): серозные оболочки - брюшина, плевра и перикард. Называется мезотелий. Серозная оболочка вырабатывает и поглощает специфическую серозную жидкость, которая поддерживает динамические качества внутренних органов. Также она выполняет защитную функцию. При воспалении обычно гладкая, эластичная и прозрачная ткань становится шероховатой, мутной и плотной. В патологических случаях серозная оболочка разрастается вплоть до слипания.

Данная оболочка развивается из спланхнотома — производного мезодермы.

Также однослойный плоский эпителий выстилает внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов и называется эндотелий.

1.1.2 Однослойный кубический (эпителий почек)

Выстилает канальцы почек, выводные протоки желез, и мелкие бронхи. Однослойный кубический эпителий развивается из энтодермы и мезодермы. На апикальной поверхности имеются микроворсинки, увеличивающие рабочую поверхность, а в базальной части цитолемма образует глубокие складки, между которыми в цитоплазме располагаются митохондрии, поэтому базальная часть клеток выглядит исчерченной.

1.1.3. Однослойный цилиндрический или призматический (эпителий слизистой оболочки желудка)

Выстилает слизистую оболочку желудка, кишечника, желчного пузыря, проток поджелудочной железы. Выполняет защитную функцию, предохраняя подлежащие ткани от переваривания.

Однослойный цилиндрический эпителий встречается в органах среднего отдела пищеварительного канала, пищеварительных железах, почках, половых железах и половых путях. При этом строение и функция определяется его локализацией. Развивается из энтодермы и мезодермы.

Слизистую желудка выстилает однослойный железистый эпителий. Он вырабатывает и выделяет слизистый секрет, который распространяется по поверхности эпителия и защищает слизистую оболочку от повреждения. Цитолемма базальной части также имеет небольшие складки. Эпителий обладает высокой регенерацией. Почечные канальцы и слизистая оболочка кишечника выстлана каѐмчатым эпителием. В каѐмчатом эпителии кишечника преобладают каѐмчатые клетки — энтероциты. На их верхушке располагаются многочисленные микроворсинки. В этой зоне происходит пристеночное пищеварение и интенсивное всасывание продуктов питания. Слизистые бокаловидные клетки вырабатывают на поверхность эпителия слизь, а между клетками располагаются мелкие эндокринные клетки. Они выделяют гормоны, которые обеспечивают местную регуляцию.

1.2 Однослойный многорядный

Многорядный эпителий отличается от многослойного тем, что у многорядного эпителия каждая клетка прилежит к базальной мембране, а у многослойного — каждый последующий слой контактирует только с эпителиальными клетками, а к базальной мембране не прилежит.

Клетки этого эпителия находятся на базальной мембране в один слой, но так как клетки имеют разную форму, под микроскопом в препарате видны несколько рядов ядер клеток. (мочевыводящие пути, трахея).

1.2.1Многорядный однослойный мерцательный (реснитчатый). Имеет реснички, которые изгоняют пыль, и способствуют продвижению яйцеклетки, состоит из клеток различной формы, выстилает слизистую оболочку дыхательных путей и маточных труб.

2. Многослойный

Клетки этого эпителия лежат в несколько слоев на базальной мембране.

2.1Плоский

Многослойный плоский эпителий в зависимости от наличия или отсутствия рогового слоя подразделяют на ороговевающий или неороговевающий.

2.1.1 Многослойный плоский ороговевающий

Это эпителий кожи (эпидермис). Клетки располагаются в несколько слоев. Постепенно клетки эпидермиса превращаются в роговые чешуйки и слущиваются.

2.1.2 Многослойный плоский неороговевающий

Клетки этого эпителия лежат в несколько слоев на базальной мембране.

Многослойный плоский неороговевающий эпителий. Он развивается из эктодермы, выстилает роговицу, передний отдел пищеварительного канала и участок анального отдела пищеварительного канала, влагалище. Клетки располагаются в несколько слоѐв. На базальной мембране лежит слой базальных или цилиндрических клеток. Часть из них — стволовые клетки. Они пролиферируют, отделяются от базальной мембраны, превращаются в клетки полигональной формы с выростами, шипами и совокупность этих клеток формирует слой шиповатых клеток, располагающихся в несколько этажей. Они постепенно уплощаются и образуют поверхностный слой плоских, которые с поверхности отторгаются во внешнюю среду.

2.2. Многослойный переходный

Клетки этого эпителия расположены в несколько слоев на базальной мембране, толщина эпителия зависит от наполнения органа (выстилает мочевой пузырь, мочеточники, почечные лоханки)

Эпителий способен выделять секрет, защищающий его клетки от воздействия мочи.

Многослойный кубический и цилиндрический эпителии встречаются крайне редко — в области конъюнктивы глаза и области стыка прямой кишки между однослойным и многослойным эпителиями.

Соединительные ткани

Особенности соединительных тканей:

Мало клеток, много межклеточного вещества

Разнообразие клеток.

Клетки соединительной ткани и их функции:

Фибробласты участвуют в образовании аморфного вещества.

Макрофаги клетки способные к фагоцитозу секретируют: интерферон, пирогены (вызывает лихорадочную реакции при заболевании) и лизоцин (обладает антибактериальным действием и входит в состав слюны).

Тучные клетки – вырабатывают гепарин, препятствующий свертыванию крови.

Плазмоциты – обеспечивают гуморальный иммунитет, синтезируют гамма-глобулины.

Липоциты – клетки обладающие способностью накапливать резервный жир.

Пигментные клетки – содержат меланин.

Аморфное вещество – имеет вид геля, обладает механической, опорной и защитной функциями.

Функции соединительной ткани:

1)трофическую — обеспечение других тканей питательными веществами;

2)транспортную — перенос питательных веществ, газов, продуктов метаболизма;

3)регуляторную — влияние на функции других тканей посредством гормонов и биологически активных веществ;

4)защитную — обеспечение механической защиты, специфических и неспецифических иммунных реакций;

5)дыхательную — соединительные ткани участвуют в процессах газообмена, протекающих в тканях и органах;

6)опорную — соединительная ткань образует пассивную часть опорно-двигательной системы — кости и хрящи; образует строму большинства внутренних органов и формирует тем самым их внутренний каркас; соединительная ткань образует и внешний каркас органов — капсулы.

Классификация соединительных тканей

Соединительная ткань представляет обширную группу, включающую

собственно соединительные ткани (рыхлая волокнистая, плотная волокнистая неоформленная и оформленная);

ткани со специальными свойствами (ретикулярная, жировая, пигментная);

твердые скелетные ткани (костная и хрящевая);

жидкие ткани (кровь и лимфа).

Классификация соединительных тканей

Волокнистые или собственно соединительные ткани (рыхлая волокнистая, плотная волокнистая неоформленная и оформленная);

ткани со специальными свойствами (ретикулярная, жировая);

твердые скелетные ткани (костная и хрящевая);

жидкие ткани (кровь и лимфа).

Волокна соединительной ткани:

1) коллагеновые, состоят из белка коллагена,

2) эластические волокна содержат белок эластин, способны растягиваться.

3) Ретикулярные волокна – незрелые коллагеновые

Собственно соединительные ткани

Волокнистые соединительные ткани состоят из межклеточного вещества и клеток. Межклеточное вещество состоит из основного вещества и расположенных в нем волокнах. Различают волокна 3 типов: коллагеновые, эластические и ретикулярные.

1) рыхлая неоформленная

- можно обнаружить во всех органах, располагается преимущественно по ходу кровеносных и лимфатических сосудов, нервов, образует строму многих внутренних органов, а также собственную пластинку слизистой оболочки, подслизистую и подсерозную основы, адвентициальную оболочку. Она содержит многочисленные клетки: фибробласты, фиброциты, макрофаги, тучные клетки (тканевые базофилы), липопоциты, пигментные клетки, лимфоциты, плазмоциты. В межклеточном веществе рыхлой волокнистой соединительной ткани преобладает аморфное вещество, а волокна, как правило, тонкие. Волокна располагаются в разных направлениях.

2) плотная неоформленная

В межклеточном веществе преобладают волокна, основного вещества мало, количество клеток небольшое. Волокна располагаются хаотично, переплетаясь. Такая ткань образует, например, сетчатый слой кожи, капсулы органов. Толстые пучки коллагеновых волокон формируют здесь трехмерную сеть (вязь).

3) плотная оформленная

характеризуется закономерным (параллельным) расположением коллагеновых пучков, между которыми располагаются фиброциты. Примером такой ткани может быть ткань, входящая в состав сухожилия. Пучки коллагеновых волокон придают органам высокую механическую прочность.

Плотная волокнистая оформленная волокна в пучках в определенном направлении, образуют связки, сухожилия, фасции - соединительно тканный пучок мышц.

Волокна этой ткани располагаются параллельно друг другу. Плотная оформленная ткань образует связки, сухожилия.

Твердые скелетные ткани

Хрящевые

Состоит из клеток хондроцитов, хондробластов и межклеточного гелеобразного вещества.

В зависимости от особенностей последнего различают три вида хрящей:

Гиалиновый хрящ (межклеточное вещество состоит преимущественно из коллагеновых волокон и гелеобразного основного вещества) — наиболее распространенный в организме вид хрящевых тканей. Он образует скелет у плода, передние концы ребер, хрящи носа, большинство хрящей гортани, трахеи и крупных бронхов, покрывает суставные поверхности. Название ткани обусловлено внешним сходством с матовым стеклом (от греч, hyalos — стекло) и имеет голубоватый оттенок.

Эластический хрящ (межклеточное вещество состоит преимущественно из эластических волокон) характеризуется гибкостью и способностью к обратимой деформации. Из него состоит хрящ ушной раковины, наружного слухового прохода, слуховой трубы, надгортанник. Этот хрящ имеет желтоватый цвет и в отличие от гиалинового наряду с клетками (хондроцитами) содержит не только коллагеновые, но и эластические волокна.

Волокнистый хрящ (межклеточное вещество состоит из большого числа коллагеновых волокон) обладает значительной механической прочностью. Он образует межпозвоночные диски, лобковый симфиз. Межклеточное вещество этого хряща содержит плотные волокна, которые и придают ему особую прочность.

Костная

Костная ткань образована костными клетками и обызвествленным (пропитанным минеральными веществами, преимущественно кальцием) межклеточным веществом.

Структурная единица костной ткани называется остеон – это система костных пластинок, напоминающая вставленные друг в друга цилиндры. В центре остеона находится питательное отверстие (гаверсов канал), в котором находятся кровеносные и лимфатические сосуды.

Различают следующие костные клетки: остеобласты, остеоциты и остеокласты.

Остеобласты — это юные, активно делящиеся костные клетки, секретирующие неминерализированное межклеточное вещество и обеспечивающие его обызвествление.

Остеоциты — основной тип зрелой костной ткани. Они образуются из остеобластов и обеспечивают поддержание постоянного состава костного матрикса (межклеточного вещества).

Остеокласты — многоядерные гигантские клетки, осуществляющие разрушение костной ткани. Их количество увеличивается в старческом возрасте и при ряде заболеваний, что приводит к остеопорозу (разрежению) костной ткани.

В межклеточном веществе костной ткани располагаются пучки коллагеновых волокон. В зависимости от степени их упорядоченности выделяют два типа костной ткани: грубоволокнистую и пластинчатую.

Костное вещество бывает двух видов:

1. Компактное вещество (substantia compacta) составляет наружный слой всех костей. Это плотное образование, состоящее из строго ориентированных костных пластинок.

2.Губчатое вещество (substantia spongiosa) расположено под компактным и имеет вид тонких костных перекладин, которые располагаются в разных направлениях в строгом порядке в соответствии с линиями сжатия и направлений, действующими на кость.

Соединительные ткани с особыми (специальными) свойствами

а) жировая

выполняет трофическую, энергетическую, депонирующую, формообразующую и терморегуляторную функции. Выделяют два вида жировой ткани:

белую, образованную однокапельными адипоцитами.

бурую, образованную многокапельными липоцитами.

Группы жировых клеток объединены в дольки, отделенные друг от друга перегородками рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой проходят сосуды и нервы. Между отдельными липоцитами расположены тонкие коллагеновые и ретикулярные волокна, рядом с которыми находятся кровеносные капилляры.

У человека преобладает белая жировая ткань. Она окружает некоторые органы, сохраняя их положение в теле человека (например, почки, лимфатические узлы, глазное яблоко и др.), заполняет пространства еще нефункционирующих органов (например, молочная железа), замещает красный костный мозг в диафизах длинных трубчатых костей. Большая часть жировой ткани является резервной (подкожно-жировая клетчатка, сальники, жировые привески толстой кишки).

Бурая жировая ткань находится у человека лишь в нескольких местах: между лопаток, в подмышечных впадинах, в области крупных сосудов шеи; ее много у плодов и новорожденных. Главным отличием бурой ткани является склонность к высокой активности в ней окислительных процессов, что приводит к выделению большого количества тепла, сопровождающемуся резким усилением кровотока в ее сосудах. По-видимому, в связи с этим данный вид жировой ткани особенно хорошо развит у новорожденных, обладающих несовершенной функцией теплорегуляции.

б) пигментная

Эта ткань содержит клетки – пигментоциты, содержащие меланин. Пигментная ткань входит в состав радужки, кожи сосков и околососковых дисков, мошонки.

в) ретикулярная

Состоит из ретикулярных клеток и ретикулярных волокон. Отростки клеток переплетаясь образуют сеть. Находиться в красном костном мозге, лимфатических узлах, селезенке.

Жидкие соединительные ткани (кровь и лимфа).

Кровь- это жидкая ткань, которая состоит из жидкого межклеточного вещества-плазмы крови и взвешенных в ней клеток- форменных элементов крови.

Лимфа - жидкая ткань, состоящая из межклеточного вещества – лимфоплазмы (интерстициальной (тканевой) жидкости) и взвешенных в ней форменных элементов - лимфоцитов.

По составу лимфоплазма сходна с плазмой крови, но содержит меньше белков.

Форменные элементы представлены лимфоцитами, которые образуются в лимфатических узлах.

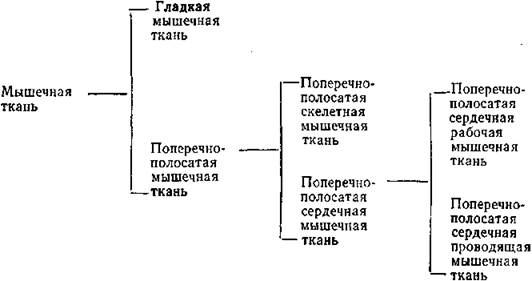

Мышечные ткани

Мышечная ткань осуществляет функцию движения, способна сокращаться. Существует две разновидности мышечной ткани: неисчерченная (гладкая) и исчерченная (скелетная и сердечная) — поперечно-полосатая.

Особенность мышечных тканей:

Способность к сокращению

осуществляет функцию движения

Виды мышечной ткани:

1. Гладкая

сокращается непроизвольно, состоит из миоцитов. Образует мышечную оболочку внутренних полых органов, сосудов.

2. Поперечно-полосатая

2.1 Поперечно-полосатая скелетная

сокращаются произвольно, состоит из мышечных волокон. Образует скелетные мышцы, язык, входит в состав стенки глотки, гортани.

2.2. Поперечно-полосатая сердечная Миокард (сердечная мышца)

сокращается непроизвольно, состоит из кардиомиоцитов, которые соединяются между собой при помощи вставочных дисков.

Нервная ткань

Особенность:

Способность генерировать и проводить нервные импульсы

Нервная ткань образует центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую — нервы и нервные узлы (ганглии).

Нервная ткань обеспечивает анализ и синтез сигналов (импульсов), поступающих в мозг.

Она устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой и участвует в координации функций внутри организма, обеспечивая его целостность.

Нервная ткань представлена нейронами и нейроглией.

Нейроглия - совокупность всех клеточных элементов нервной ткани, кроме нейронов, выполняющих опорную, защитную и трофическую (питательную) функции.

Специфические клетки нервной ткани называются нейроны

Нейрон принимает сигналы от рецепторов и других нейронов, перерабатывает их и в форме нервных импульсов передает к эффекторным нервным окончаниям.

Нейрон имеет отростки:

Аксон

Аксон - единственный отросток нейрона, по которому возникший при возбуждении нейрона импульс поступает к другим нейронам или мышечным волокнам.

Миелиновая оболочка - оболочка вокруг аксона, обладающая высоким сопротивлением, образованная слившимися мембранами шванновских или глиальных клеток.

Дендриты

Дендрит - ветвящийся отросток нейрона, воспринимающий сигналы возбуждения от других нейронов или непосредственно от рецепторных клеток, воспринимающих внешние раздражители

Нейроны подразделяются по функции:

1. Двигательные

2. Чувствительные

3. Вставочные

Нейроны подразделяются по количеству отростков:

1. Мультиполярные

2. Биополярные

3. Псевдоуниполярные

4. Униполярные

Нервные волокна - отростки нейронов, покрытые оболочкой.

Безмякотные (безмиелиновые)

Мякотные (миелиновые)

Синапс – это место соединения нервных клеток.

Различают синапсы

электрические

химические.

В передаче нервных импульсов в химических синапсах осуществляется с помощью медиаторов (норадреналин, ацетилхолин)

Понятие об органе и системах органов.

Орган – это часть организма, имеющая определенное положение, строение и функции.

Классификация органов:

1.По расположению: внутренние и наружные

Кроме того, органы можно подразделить на внутренние, органы системы опоры и движения и соматосенсорные (органы чувств и кожа). К системе органов опоры и движения принадлежат такие органы, как кости, связки и мышцы.

2.По строению внутренние органы: полые и паренхиматозные

Все полые органы имеют общий план строения и состоят из трех оболочек: внутренней — слизистой, средней — мышечной и наружной. Наружная оболочка может быть представлена рыхлой соединительной тканью, которая получила название «адвентиция», или серозной оболочкой (брюшина, плевра или перикард).

Паренхиматозные органы состоят из стромы — соединительной ткани, образующей его каркас, и паренхимы — основного вещества органа.

Система органов – это совокупность органов, объединенных общим развитием, строением и функциями. Различают следующие системы органов:

1)система органов опоры и движения;

2)пищеварительная;

3)дыхательная;

4)сердечно-сосудистая;

5)мочевыделительная;

6)половая (мужская, женская);

7)эндокринная;

8)нервная;

9)соматосенсорная (покровная).

Основные системы органов могут включать подсистемы. Например, составными частями сердечно-сосудистой системы являются сердце, артериальная, венозная, лимфатическая и микроциркуляторная системы.

Органы, входящие даже в одну систему, существенно различаются по своему строению. Например, в составе пищеварительной системы такие органы, как зубы, язык, пищевод и печень, совершенно различны по своей форме, положению, цвету, консистенции и внутреннему строению. Единство и целостность системы органов определяется прежде всего общей направленностью физиологических процессов.

Однако большинство органов в составе одной системы имеют единый план строения. Так, в составе пищеварительной системы глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишки имеют общие принципы строения стенки. Они включают слизистую, мышечную и серозную (адвентициальную) оболочки, хотя для каждой из них также характерны типичные особенности строения. Эти органы пищеварительной системы выполняют общую функцию — переваривание пищи и всасывание образовавшихся веществ.

Аппарат органов– это совокупность органов, объединенных либо общим развитием, либо общими функциями. Например, опорно-двигательный аппарат.

Организм человека как единое целое

Высшей формой интеграции в строении тела человека является интеграция систем органов. Она обеспечивает наиболее высокий уровень организации — организм как единое целое.

Организм человека как живая биологическая система существует только благодаря непрерывному взаимодействию с окружающей средой. Человеческому организму как живой биологической системе присущи характерные свойства. Основные из них — обмен веществ, раздражимость, способность к росту, размножению, подвижность, поддержание постоянства внутренней среды, пластичность и целостность. Появление указанных свойств стало возможным только в результате интеграции структур на всех уровнях организации человеческого организма. Интеграция — это такое объединение, в результате которого рождается новое качество, более высокий уровень организации.

Различают четыре вида интеграции: механическую, гуморальную, химическую и нервную.

В качестве механических интеграторов на тканевом уровне выступают межклеточные вещество и контакты; на органном уровне — соединительная ткань; на системном —- вспомогательные органы. Гуморальные интеграторы — это кровь и лимфа. Они выполняют интегративную роль на органном, системоорганном и организменном уровнях. Химическая интеграция — это эндокринная регуляция, которая осуществляется гормонами, выделяемыми железами внутренней секреции. Гормоны оказывают свое интегративное действие на всех уровнях: клеточном, тканевом, органном, системоорганном и организменном. Высшим уровнем интеграции является нервная интеграция. В процессе эволюции выделяется специальная система — нервная. Она обеспечивает координацию и регуляцию деятельности отдельных органов и систем организма и его приспособление к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Таким образом, целостный организм человека — это живая биологическая система, обладающая способностью к саморазвитию, самовоспроизведению, саморегуляции и отличающаяся высокой пластичностью, подвижностью и устойчивостью.

Интегральной характеристикой внешней формы человеческого организма как единой целостной системы является телосложение.

Телосложение (от греч. habitus) — это форма тела, пропорциональность его отдельных частей и правильное их строение.

Еще со времен Гиппократа различают три основных типа телосложения:

1)астенический тип (долихоморфный), для которого характерны высокий рост, слабо развитые мускулатура и скелет, малое отложение жира;

2)нормостенический (мезоморфный) тип характеризуется средним ростом, хорошо развитыми скелетом и мускулатурой, крупными чертами лица, слабым отложением подкожного жира;

3)гиперстенический тип (брахиморфный) характеризуется средним или низким ростом, короткой шеей и большими размерами головы, короткими конечностями, широкой грудью и склонностью к отложению подкожного жира.

Форма телосложения связана не только с различиями в строении органов (костей, мышц, подкожной жировой клетчатки, доступных наружному осмотру и прощупыванию), но и обусловливает разное положение, форму и размеры внутренних органов. Так, брахиморфному телосложению соответствуют такие признаки, как высокое стояние диафрагмы, горизонтальное положение сердца, косое высокое положение желудка, высокое положение слепой кишки, относительно длинная тонкая кишка (6 — 8 м). Долихоморфному телосложению соответствуют такие признаки, как низкое стояние диафрагмы, вертикальное положение сердца, удлиненный желудок, низкое положение слепой кишки, относительно короткая тонкая кишка (4—5 м).

Телосложение имеет выраженные возрастные и половые особенности. В процессе роста организма происходит относительное уменьшение размеров головы, туловища и увеличение длины шеи и конечностей. Определенное соотношение пропорций тела характерно для каждой возрастной группы, начиная с момента рождения и заканчивая старостью.

В медицинской практике принята следующая возрастная периодизация:

•новорожденный — с рождения до 28 дней;

•грудной возраст — с 28 дней до 1 года;

•раннее детство — от 1 года до 3 лет;

•первое детство — от 3 до 7 лет;

•второе детство — от 8 до 12 лет (мальчики), от 7 до 11 лет (девочки);

•подростковый возраст — от 12 до 16 лет (мальчики), от 11 до15 лет (девушки);

•юношеский возраст — от 16 лет до 21 года (юноши), от 15 до20 лет (девушки);

•зрелый возраст: I период — от 21 года до 35 лет (мужчины); от20 до 35 лет (женщины); II период — от 35 до 60 лет (мужчины); от 35 до 55 лет (женщины);

•пожилой возраст — от 60 до 74 лет (мужчины); от 55 до 74 лет(женщины);

•старческий возраст — от 74 до 90 лет (мужчины и женщины);

•долгожители — от 90 лет и старше.

Плоскости, оси и основные ориентиры в анатомии

5

4

В анатомии принята латинская терминология, которой пользуются во всем мире. Органы, системы и части органов имеют латинские обозначения. Совокупность терминов называется

В анатомии принята латинская терминология, которой пользуются во всем мире. Органы, системы и части органов имеют латинские обозначения. Совокупность терминов называется анатомической номенклатурой (nomina anatomica).

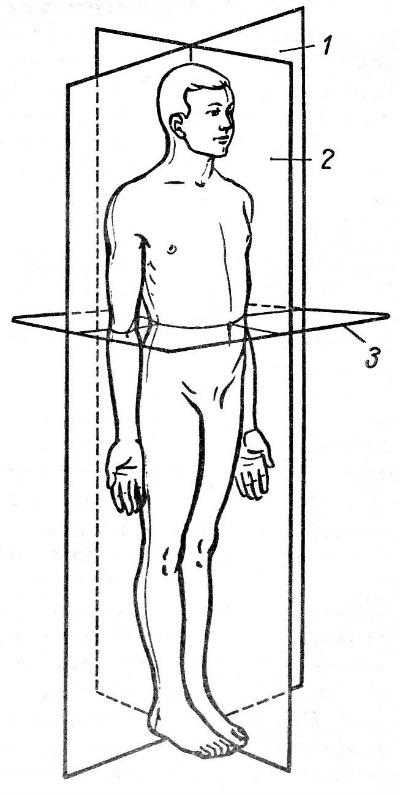

В теле человека условно проводят линии и плоскости, по отношению к которым можно охарактеризовать положение органа:

фронтальная плоскость (от лат. frons - лоб)– идет параллельно плоскости лба и делит тело на переднюю и заднюю части; (1)

6

сагиттальная плоскость – проходит спереди назад (как бы по направлению полета стрелы; от лат. sagitta – стрела) – делит тело на левую и правую части (2). Если сагиттальная плоскость проходит точно через середину тела, то ее называют медианной – срединной. Она делит тело на две подобные половины, так что говорят о двусторонней (билатеральной) симметрии человеческого тела.горизонтальная плоскость – проходит параллельно линии горизонта и делит вертикально тело стоящего человека на верхнюю и нижнюю части; (3)

Через любую точку на поверхности тела можно провести горизонтальную, сагиттальную и фронтальную плоскости.

Рассмотрение формы и строения тела человека в анатомии проводят по отношению к его вертикальному положению. При этом кисти рук развернуты ладонной поверхностью вперед — «анатомическая стойка». В связи с этим для описания частей и областей тела используют такие термины, как «верхний и нижний концы», «передняя (вентральная) и задняя (дорсальная) поверхности», по отношению к полостям — «наружная и внутренняя поверхности».

Для определения направлений движений в суставах условно проводят оси: вертикальную (4), фронтальную (5), сагиттальную(6). Фронтальная и сагиттальная оси проходят в соответствующих фронтальной и сагиттальной плоскостях. Вертикальная ось образуется при пересечении фронтальной и сагиттальной плоскостей (проходит через тело человека в направлении сверху вниз). Движения в суставах осуществляются вокруг названных осей.

Латинские термины, характеризующие положение органов по отношению к плоскостям и осям

medialis – медиальный, лежащий ближе к срединной плоскости

lateralis – латеральный, лежащий дальше от срединной плоскости, боковой

internus – внутренний

externus – наружный

dexter – правый

sinister – левый

profundus – глубокий

superficialis – поверхностный

cranialis – краниальный, черепной, лежащий ближе к голове

caudalis – каудальный, хвостовой, лежащий ближе к тазу

proximalis – проксимальный, находящийся ближе к месту прикрепления конечности к туловищу

distalis – дистальный, лежащий дальше от места прикрепления конечности к туловищу

ventralis – вентральный, брюшной, передний

dorsalis – дорсальный, спинной, тыльный.

1,2,3 – эпигастрий (надчревье); 4,5,6 – мезогастрий (чревье); 7,8,9 –гипогастирий (подчревье)

Раздел III. Внутренняя среда организма. Система крови. Иммунная система человека.

Кровь: состав и свойства.

Внутренняя среда организма - это кровь, лимфа и тканевая жидкость.

Количество крови в организме человека 4,5-6 литров (это 6-8%, или 1/13 от массы тела).

У детей количество крови больше: у новорожденных 15% от массы тела, у детей 1 года -11%.

Потеря 1/2-1/3 количества крови может привести организм к гибели. В этих случаях необходимо срочное переливание крови или кровезаменяющих жидкостей.

Периферическая (или циркулирующая) кровь находится в сосудах 60-70% и в кровяном депо депонированная кровь 30--40% (депо: печень, селезенка, сосуды кожи, легкие).

Кровь циркулирует по кровеносным сосудам. В сети капилляров она обменивается веществами с межклеточной жидкостью. Через стенку капилляров питательные вещества и кислород переходят к клеткам, а продукты метаболизма поступают обратно в кровь.

Лимфа— жидкая ткань, образующаяся из тканевой жидкости в слепо начинающихся лимфатических капиллярах: избыток межклеточной жидкости поступает в них через крупные поры между эндотелиоцитами. Благодаря этому в просвет микрососудов могут проникать белковые и жировые молекулы.

В течение суток в организме образуется 2—4 л лимфы. При этом одновременно в лимфатических сосудах ее количество составляет около 0,5 —1,0 л. Лимфа содержит клеточные элементы. В основном это клетки иммунной системы — лимфоциты.

Межтканевой жидкости около 28 литров.

Гомеостаз-постоянство внутренней среды организма.

Постоянным является состав крови и её физико-химические свойства. Циркуляция крови- необходимое условие поддержания гомеостаза. Гомеостаз регулируется ЦНС и ЖВС.

При выполнении тяжелой физической работы ткани активно потребляют кислород. Его количество в крови, межклеточной жидкости уменьшается, а концентрация углекислого газа, наоборот, увеличивается. в результате увеличивается частота дыхания и большее количество кислорода поступает в кровь и активно из организма выводится углекислый газ, усиливается кровоток в тканях, приток крови с высоким содержанием кислорода от легких к тканям, что обеспечивает поддержание гомеостаза газового состава.

Функции крови:

дыхательная — перенос кислорода от легких к тканям и углекислого газа в обратном направлении;

питательная — транспорт питательных веществ к клеткам организма;

выделительная — участие в выведении продуктов жизнедеятельности клеток (мочевины, мочевой и молочной кислот) из организма;

терморегуляционная функция осуществляется благодаря большой теплоемкости крови; ее перераспределение по организму способствует сохранению тепла во внутренних органах;

регуляторная — перенос гормонов от эндокринных желез к клеткам организма;

защитная – обеспечение иммунных реакций против инфекционных агентов и токсинов. За счет наличия антител (специфических белков, обезвреживающих бактерии и продукты их жизнедеятельности), ферментов, специальных белков крови (пропердин-глобулярный белок), обладающих бактерицидными свойствами, относящихся к естественным факторам иммунитета, и форменных элементов.

гомеостатическая — поддержание постоянства внутренней среды организма.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ

реакция крови. рН крови 7,36 – 7,42 (слабощелочная среда).

Ацидоз – обусловлен увеличением в крови ионов Н+ - сдвиг рН в кислую сторону: нарастает слабость, головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания, смерть в крайнем случае.

Алкалоз - увеличение концентрации гидроксильных ионов ОН- это сдвиг рН в щелочную сторону: перевозбуждение НС, судороги, смерть.

рН поддерживается буферными системами крови. Их четыре: белковая (за счет белков плазмы), гемоглобиновая, фосфатная, карбонатная (бикарбонатная). Буферные системы нейтрализуют значительную часть поступающих в кровь кислот и щелочей и препятствуют сдвигу реакции крови.

осмотическое давление обусловленное электролитами, равно 7,6 – 8,1 атмосфер. Солевой раствор, имеющий осмотическое давление, одинаковое с кровью, называется изотоническим (изоосмотическим), его концентрация – 0,9% . раствор с концентрацией больше 0,9% называется гипертоническим, меньше 0,9% - гипотоническим. В гипертоническом растворе эритроциты сморщиваются (т.к. вода начинает выходить из них в окружающую среду), в гипотоническом растворе эритроциты набухают и разрушаются (т.к. вода из раствора с низким осмотическим давлением начинает поступать в эритроциты, оболочка клетки не выдерживает повышенного давления и лопается).

онкотическое давление – обусловлено белками плазмы (альбуминами), равно 25-30 мм.рт.ст. за счет этого давления жидкость (вода) удерживается в сосудистом русле.

удельный вес крови (относительная плотность) – 1,050-1,060

удельный вес плазмы – 1,029-1,034.

цветной показатель – условная величина, показывающая степень насыщения эритроцита гемоглобином и равен единице.

вязкость крови. Если вязкость воды принять за 1, то вязкость плазмы =1,7-2,2, а вязкость цельной крови 5,1.

СОСТАВ КРОВИ

Кровь – это жидкая соединительная ткань красного цвета, состоящая из плазмы и форменных элементов.

Плазма – это жидкая часть крови, в которой есть белок фибриноген.

Сыворотка – плазма без фибриногена (широко применяется в медицине как профилактическое и лечебное средство).

Форменные элементы крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) составляют 40-45%, плазма 55-60% от объема крови.

Кровь и лимфа образуют внутреннюю среду организма, которая обладает определённым постоянством.

Гематокрит – объемное соотношение плазмы крови и форменных элементов. Этот показатель выражается в процентах и составляет в норме 40—45 % - для периферической крови (остальные 55% - плазма), а депонированной наоборот. Гематокрит определяют капилляром с делениями с помощью радиоактивных изотопов 32Р, 51Сr, 59Fe.

На его изменение может влиять ряд факторов. После избыточного приема воды гематокрит уменьшается — кровь как бы разбавляется водой. Такое состояние называется гиперволемией. Тяжелая физическая нагрузка, высокая температура внешней среды вызывают потерю организмом воды. Гематокрит при этом возрастает. Объем крови уменьшается, что носит название — гиповолемия.

СОСТАВ ПЛАЗМЫ:

Плазма – прозрачная жидкость, в состав которой входят неорганические вещества

(минеральные соли) и органические вещества (белки, глюкоза, витамины, липопротеиды и.т.д.)

Плазма без белка фибриногена называется сыворотка.

Вода-90%

Сухой остаток-10%:

неорганические вещества - минеральные соли -0,9% соотношение К:Са:Nа должно быть постоянным (катионы –Na+, Ca2+ ,К+,Мq2+, и анионы Cl- ,HPP2-, HCO-3).

органические вещества:

белки -7,8%:

альбумины (4,5%)- транспортируют малорастворимые вещества, удерживают воду в кровеносном русле. Если их мало, вода выходит в ткани- образуются отёки.

Глобулины (2-3,5%)- при инфекционных заболеваниях образуется антитела.

Фибриноген (0,2-0,4%)– участвует в свертывании крови. Сыворотка крови – плазма, лишенная фибриногена, не сворачивается.

б)небелковые азотсодержащие соединения: остаточный азот или азотистые шлаки (аминокислоты, полипептиды, мочевина, мочевая кислота, креатин, креатинин, аммиак).11-15ммоль/л (30-40мг%).

в)безазотистые органические соединения: глюкоза 4,4-6,65 ммоль/л (80-120мг%), нейтральные жиры, липиды.

г) гормоны, ферменты, проферменты: некоторые из них участвуют в свертывании крови и фибринолизе (протромбин, профибринолизин.

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ

1. эритроциты

2. лейкоциты

3. тромбоциты

Эритроциты – в зрелом состоянии это безъядерные двояковогнутые клетки, диаметр 7-8 мкм, живут 100-120 дней, разрушаются в селезенке «кладбищем эритроцитов».

в норме в 1 литре крови у женщин составляет 3,7 — 4,7 * 1012 (3,7-4,7 млн в 1 мм3), у мужчин 4,5 -5 *1012 (4,5 - 5 млн в 1 мм3), у новорожденных 6 млн в 1 мм3

Функция эритроцитов - перенос кислорода от легких к тканям и СО2 от тканей к легким.

Ретикулоциты - созревшие предшественники эритроцитов. Эти клетки содержат гемоглобин в меньшем количестве, чем зрелые формы. Количество ретикулоцитов характеризует функциональную активность красного костного мозга. В норме они составляют 0,5—1,2 % от всех клеток крови.

В эритроцитах содержится гемоглобин.

Гемоглобин – дыхательный пигмент, находится в эритроцитах, выполняет функции:

перенос газов О2 иСО2

участие в поддержании рН крови (гемоглобиновая буферная система).

Количество гемоглобина определяют с помощью гемометра Сали.

Количество гемоглобина у женщин 120-140 г/л (12-14г%), у мужчин 130-160г/л (13-16г%)

Гемоглобин – сложное химическое соединение, состоящее из 600 аминокислот.

Гемоглобин состоит из белковой части (глобина) и небелковой части (гема). Молекула гема содержит атом железа, обладает способностью присоединять или отдавать молекулу кислорода.

При разрушении эритроцитов гемоглобин превращается в билирубин. За сутки разрушается около 8г. гемоглобина. Относительное содержание гемоглобина в эритроцитах отражает цветовой показатель в пределах 0,85—1,05. Повышение цветового показателя более 1,05 свидетельствует об увеличении размеров эритроцитов. Понижение значений менее 0,85 говорит либо о небольших размерах красных кровяных клеток, либо об уменьшении содержания в них гемоглобина.

СОЕДИНЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА

Hb+O2←HbO2- оксигемоглобин- непрочное соединение; Hb, отдавший О2, называется восстановленным, или редуцированным.

Hb+CO2→ HbCO3- карбгемоглобин (карбиноглобин)легко распадается.

Hb+CO→ HbCO- карбоксигемоглобин (очень прочное соединение, поэтому отравление СО опасно для жизни).

При некоторых патологических состояниях (отравление фенилацетином, амил- и пропилнитратами) железо гемма двухвалентное переходит в трёхвалентное и образуется метгемоглобин (при этом присоединившаяся к железу гема молекула О2 окисляет его и поэтому железо переходит в трёхвалентное состояние). Если в крови много метгемоглобина наступает гипоксия и смерь (т.к. транспорт гемоглобина к тканям становиться невозможным.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Скорость оседания эритроцитов - скорость смещения книзу границы раздела двух сред: плазмы крови и эритроцитов. Норма у мужчин от 2 до 10 мм/ час. У женщин от 3 до 15 мм/ час.

СОЭ зависит больше от состава плазмы крови, чем от свойств самих эритроцитов. При повышении в крови концентрации глобулинов или фибриногена, СОЭ возрастает. Показатель увеличивается при инфекционных, воспалительных заболеваниях 20-40 мм/час, беременности до 40-50 мм/час, травмах и др. Определяют СОЭ прибором Панченкова. В капилляр добавляют противосвёртывающее вещество-5% цитрат натрия, под действием силы тяжести эритроциты оседают на дно капилляра, а плазма остается в верхней части капилляра. Через час смотрят результат СОЭ.

Анемия (малокровие) - это недостаточное для поддержания нормальной жизнедеятельности организма содержание эритроцитов или гемоглобина в крови. Различают следующие типы анемий: геморрагическую -при кровотечении, дефицитную (железодефицитную, В-6, В-12 витаминодефицитную), гемолитическую- при гемолизе, разрушении эритроцитов, что возникает при малярии, резус-конфликте, нарушении трансфузии крови и др. Анемии сопровождаются различными изменениями в анализах крови: гематокрит, количество эритроцитов, ретикулоцитов, гемоглобина, цветового показателя, СОЭ.

ЛЕЙКОЦИТЫ – это бесцветные кровяные клетки, выполняющие защитную функцию.

Норма лейкоцитов 4,0x109/л -9,0x109/л

Функции лейкоцитов:

-защитная (уничтожают чужеродные тела)

-вырабатывают антитела

-стимулируют регенерацию

-участвуют в свертывании крови, вырабатывая гепарин и гистамин

-обеспечивают отторжение трансплантанта

Виды лейкоцитов:

1. гранулоциты (зернистые лейкоциты)

а) нейтрофилы (составляют 55 — 70 % всех лейкоцитов) выполняют функцию фагоцитоза.

Большую часть их общего количества составляют зрелые формы, имеющие сегментированное ядро (сегментоядерные). Примерно 2 —5 % нейтрофилов составляют молодые формы - палочкоядерные нейтрофилы.

б) базофилы (1 % всех лейкоцитов) участвуют в развитии аллергических реакций

в) эозинофилы (1-5 % всех лейкоцитов) ограничивают выраженность аллергических реакций. Их действие противоположно функциям базофилов: они фагоцитируют биологически активные вещества и аллергены.

По степени зрелости все гранулоциты подразделяются на миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные и сегментоядерные. Миелоциты и метамиелоциты – юные гранулоциты, в крови у здоровых людей отсутствуют.

2. агранулоциты (незернистые лейкоциты)

а) моноциты (6—8 % от всех лейкоцитов). Самые крупные из лейкоцитов имеют ядро бобовидной формы. Моноциты фагоцитируют не только чужеродные агенты, но и собственные клетки организма в случае их повреждения и гибели. Их называют макрофагами.

б) лимфоциты (25 — 30 % всех лейкоцитов) содержатся в крови и в лимфе. У них крупное ядро и окружающий его узкий ободок цитоплазмы.

Различают Т-лимфоциты и В-лимфоциты.

Т-лимфоциты образуются в вилочковой железе (тимусе)- тимусзависимые лимфоциты, или Т-лимфоциты. Они отвечают за осуществление клеточного иммунитета, т.е. уничтожают чужеродные, а также собственные клетки, отклонившееся от нормального развития.

В- лимфоциты развиваются в лимфоидной ткани тонкого кишечника (пейеровых бляшках), аппендикса, миндалинах, лимфатических узлах. Отвечают за систему гуморального иммунитета, который заключается в том, что при попадании в организм антигенов вырабатываются антитела (иммуноглобулины), обезвреживающие этих чужеродных агентов.

| ЛЕЙКОЦИТЫ |

| Гранулоциты (зернистые) |

| Агранулоциты (незернистые) |

| Эозинофилы -1-5%

|

| Базофилы- От 0 до 1% |

| Нейтрофилы -65-70% |

| Лимфоциты- 25-30% |

| Моноциты- 6-8% |

| Юные–0-1%

|

|

Палочкоядерные- 2-5% |

|

Сегментоядерные 55- 65% |

Диапедез- выход форменных элементов крови через стенки капилляров и мелких вен в связи с нарушением их тонуса и проницаемости, наблюдается при воспалении ткани, окружающей эти сосуды. Один их видов кровотечения.

Лейкоцитоз – повышение количества лейкоцитов в крови. Наблюдается при воспалительных заболеваниях, у здоровых людей после еды.

Лейкопения – уменьшение количества лейкоцитов. При некоторых вирусных и бактериальных инфекциях, поражении костного мозга

Лейкоцитарная формула – это процентное содержание различных видов лейкоцитов в объеме крови.

ТРОМБОЦИТЫ – это безъядерные кровяные пластинки, необходимые для свертывания крови. Образуются в красном костном мозге. Норма тромбоцитов 180x109/л -320x109/л

Продолжительность жизни кровяных пластинок 5 —8 дней. Тромбоциты способны склеиваться между собой, образуя тромбоцитарный тромб. Увеличение количества тромбоцитов- тромбоцитоз, уменьшение тромбоцитопения.

Функции тромбоцитов:

-свертывание крови, образование тромба

-участвуют в фибринолизе

-защитная функция за счет агглютинации

Гемограмма- запись количественных показателей крови: количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, лейкоцитарная формула, количество Нb, цветной показатель, СОЭ.

СИСТЕМА КРОВИ

Постоянство форменных элементов, их обновление и разрушение осуществляется органами кроветворения, кровераспределения и кроверазрушения – красный костный мозг, печень, селезёнка- кладбище эритроцитов, лимфатические узлы. Эти органы называют ещё системой крови.

КРОВЕТВОРЕНИЕ ИЛИ ГЕМОПОЭЗ

Процесс образования развития и созревания форменных элементов клеток крови называется гемопоэзом. Все форменные элементы образуются в красном костном мозге из стволовой кроветворной клетки. Клетки незрелые, ядерные- поэтины (эритропоэтины, лейкопоэтины и тромбопоэтины).

При дальнейшем делении образуются клетки, которые превращаются в зрелые эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и поступают в кровь.

Подсчет форменных элементов крови производят в камере Горяева, под микроскопом и используя современные счетчики и анализаторы клеток.

Периоды гемопоэза:1.эмбриональный. 2.постнатальный – после рождения ребенка.

Кроветворение осуществляется в органах кроветворения (красный костный мозг, селезенка, лимфатические узлы). Единой материнской клеткой кроветворения является клетка –т предшественник (стволовая клетка), из которой через ряд промежуточных стадий образуются эритроциты, лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты. У взрослых людей кроветворение происходит в красном костном мозге губчатого вещества грудины, рёбер, позвонков.

СВОЙСТВА КРОВИ

ГЕМОЛИЗ- разрушение оболочек эритроцитов и выход Нb в окружающий раствор.

Гемолиз внутри организма

постоянно происходит в селезёнке, печени и красном костном мозге при отмирании старых эритроцитов

может быть при переливании трупной крови или при попадании яда

(при некоторых состояния организма и заболеваниях гемолиз сопровождается появлением гемоглобина в плазме циркулирующей крови (гемоглобинемия) и выделением его с мочой (гемоглобинурия). Это наблюдается например, при укусе ядовитых змей, скорпионов, множественных укусах пчел, при малярии, при переливании несовместимой крови).

Гемолиз вне организма

механический (при встряхивании, перемешивании)

температурный (действии высоких температур, замораживании крови)

химический (действие кислот, щелочей, эфира, хлороформа, спирта)

осмотический – при попадании воды в кровь, поэтому забор крови производят в сухую пробирку сухим шприцом (воздействие гипотоническими растворами

ГРУППЫ КРОВИ

Групповая принадлежность обусловлена наличием:

в эритроцитах особых белков – агглютиногенов, которые могут быть 2-х видов А и В

в плазме – агглютининов 2-х видов α, β

при встрече одноименных агглютининов и агглютиногенов происходит склеивание эритроцитов (агглютинация), разрушение их оболочек и выход Нb – гемолиз, который сопровождается выделением яда.

В зависимости от содержания агглютиногенов и агглютининов различают по системе АВО четыре группы крови

Классификация групп крови

| Название группы крови | Агглютиногены | Агглютинины | Встречаемость % |

| О(I) | O | αβ | 34% |

| A(II) | A | β | 38 % |

| B(III) | B | α | 20 % |

| AB(IV) | AB | 0 | 8 % |

Переливание крови называется гемотрансфузией.

Донор – человек, отдающий кровь.

Реципиент – человек, принимающий кровь.

Для переливания используется одногруппная кровь донора как по системе АВ0, так и по резус-фактору. В экстренных ситуациях (военные конфликты, стихийные бедствия) возможно переливание разногруппной крови от одного человека другому по правилу "разведения".

Человек с первой группой крови – универсальный донор, человек с четвертой группой- универсальный реципиент.

В настоящий момент доноров обязательно обследуют на носительство ВИЧ, гепатита и ряда других заболеваний.

1 группа крови- переливать всем

2 группа -второй и четвертой

3 группа - третьей и четвертой

4 группа -только четвертой

| группа крови донора, учитываются агглютиногены | группа крови реципиента, учитываются агглютинины |

| ||||||||

| 1 а(альфа),β(бета)

| 2 β (бета)

| 3 а (альфа),

| 4 (0) |

| ||||||

| 1 (О) | + | + | + | + |

| |||||

| 2 (А) | - | + | - | + |

| |||||

| 3(В) | - | - | + | + |

| |||||

| 4(АВ) | - | - | - | + |

| |||||

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

РЕЗУС- ФАКТОР (Rh)

Кроме основных агглютиногенов А и В в эритроцитах могут быть дополнительные – резус-фактор (Особый белок, находящийся в эритроцитах, впервые обнаружен у обезьян – макак резусов отсюда название).у 85% людей он есть Rh(+), у 15% его нет Rh (-).

Особенностью резус-отрицательных людей является то, что у них отсутствует антирезус агглютинин, но он может образовываться и накапливаться (при беременности, переливании крови).

Поэтому наибольшую опасность представляет повторный контакт с резус-положительной кровью. Все это сопровождается возникновением агглютинации, как и при переливании крови, несовместимой по системе АВ0.

1)повторное переливание резус-положительной крови резус-отрицательному реципиенту;

2)формирование резус-конфликта возможно при беременности резус-отрицательной женщины резус-положительным плодом (наследование этого фактора от отца); при этом первая беременность может протекать нормально, однако внутриутробное развитие второго ребенка приводит к осложнениям, так как в организме матери образуются антирезус - антитела против эритроцитов плода, эти антитела попадают в его организм и происходит гемолиз, который может привести к гибели ребенка или развитию внутриутробной патологии (гемолитическая болезнь новорожденного).

В настоящее время при ранней диагностике данного состояния проводится ряд мероприятий, позволяющих исключить гемолиз и формирование каких-либо отклонений в развитии плода.

ГЕМОСТАЗ

Гемостаз – это система, которая поддерживает жидкое состояние крови и предупреждает развитие кровотечений.

Система свертывания крови включает три составляющие:

Собственно свертывающую систему – отвечает за процессы свертывания (коагуляции) крови.

Противосвертывающую систему – действие направлено на предотвращение свертывания (коагуляции) крови (патологического тромбообразования).

Фибринолитическую систему – отвечает за процессы фибринолиза (растворения образовавшихся тромбов).

Механизмы гемостаза:

1. Микроциркулярный (сосудисто-тромбоцитарный (первичный) гемостаз происходит при ранении мелких сосудов, сначала спазм их стенки и образование тромба, закрывающего поврежденный сосуд.

Стадии первичного гемостаза:

Кратковременный спазм сосуда, который длится около 1 минуты. Диаметр просвета сужается на 30% под действием тромбоксана и серотонина, которые выделяются из тромбоцитов.

Адгезия тромбоцитов – скапливание тромбоцитов возле поврежденного участка, они видоизменяются и прикрепляются к сосудистой стенке.

Агрегация тромбоцитов – процесс склеивания тромбоцитов друг с другом. Формируется неплотный тромб, способный пропускать плазму, как следствие все больше тромбоцитов наслаиваются на новообразованный тромб. Потом он уплотняется и плазма не проходит сквозь плотный сгусток – наступает необратимая агрегация тромбоцитов.

Ретракция тромба – уплотнение тромботического сгустка.

2.Гемокоагуляционный (вторичный, свёртывание крови) гемостаз происходит в крупных поврежденных сосудах. В этом процессе участвуют 13 факторов свертывания крови. Основными из них являются ионы кальция, протромбин, фибриноген, тромбопластин. Процесс окончательного образования тромба представляет собой цепь реакций с участием всех факторов свертывания. Сущностью его является превращение растворимого белка фибриногена в нерастворимый фибрин. Этот процесс осуществляется под действием фермента тромбина. Последний образуется из протромбина под влиянием ряда факторов свертывания, в том числе ионов кальция. Фибрин оседает в виде сети нитей, между которыми находятся застрявшие в них клетки крови. В результате этих процессов образуется прочный фибриновый тромб.

Стадии образования фибринового тромба

Фаза активации – ферменты активируются, все заканчивается получением тромбина из протромбина;

фаза коагуляция – формирование фибриновых нитей из фибриногена под действием тромбина

фаза ретракции – идет образование плотного тромба, который закрывает просвет сосуда.

Свертывание происходит в течение 3 – 6 минут. Свёртываемости крови препятствует гепарин (это антикоагулянт образующийся в тучных клетках соединительной ткани).

Предотвратить свертывание донорской крови можно:

осаждение ионов Са цитратом натрия-цитратная или стабилизированная кровь – не сворачивается и используется при переливаниях

удалив фибриноген – дефибринированная кровь, используется для проведения анализов (она состоит из ФЭК и сыворотки).

Наследственное заболевание, при котором нарушено свертывание крови называется – гемофилия. . Из-за генетических аномалий у них не синтезируются в достаточном количестве VIII (антигемофильный глобулин А) и IX (антигемофильный глобулин В) факторы свертывания крови. При этом даже при небольших повреждениях возникают обильные, трудно поддающиеся остановке кровотечения. Свертывание крови также нарушено при недостаточном количестве тромбоцитов, поражение печени (не образуется протромбин и фибриноген), низкой концентрации кальция в крови.

Кроме системы свертывания в организме существует фибринолитическая система, основной функцией которой является расщепление нитей фибрина на растворимые компоненты. Фибринолитическая система является антиподом системы свертывания (гемокоагуляции). В её состав входит фермент фибринолизин (плазмин), активаторы и ингибиторы свертывания.

В здоровом организме системы гемокоагуляции и фибринолитическая уравновешены. Нарушение баланса между ними может привести к тяжелым патологическим состояниям организма: повышенной кровоточимости или внутрисосудистому тромбообразованию (ДВС-синдром- это патологический неспецифический процесс, характеризующийся образованием диссеминированных тромбов (фибринных, эритроцитарных) в сосудах микроциркуляторного русла в сочетании с несвёртываемостью крови, приводящей к множественным массивным кровоизлияниям).

Раздел IV. Опорно-двигательный аппарат.

К опорно-двигательному аппарату относятся скелет и скелетные мышцы.

Скелет человека

Скелет – это кости и их соединение.

Остеология – наука, изучающая костную систему человеку.

Все кости человека, соединенные между собой соединительной, хрящевой и костной тканями в совокупности составляют скелет человека (от греческого «высушенный»). Скелет насчитывает примерно 200 костей (206), 95 из которых парные. Масса скелета 5 –6 кг., что составляет у мужчин 10% от массы тела, а у женщин – 8,5%.

Отделы скелета:

1. скелет головы – череп

2. скелет туловища

3. скелет верхних конечностей

4. скелет нижних конечностей

Функции скелета:

1. опорная

2. двигательная

3. защитная

4. кроветворная

5. участие в обмене веществ

Состав кости

1) 50% из воды;

2) 12, 5% - органическое вещество;

3) 21,8% неорганическое вещество,

4) 15, 7% жира.

Органическое вещество (белок оссеин) придает кости гибкость, эластичность; а неорганическое вещества (соли Са2+) определяет ее твердость.

Кость очень прочна. Ее механические возможности значительно превышают те обычные нагрузки, которые испытывает человек в естественных условиях. Кость прочнее гранита, а эластичность ее на изгиб больше, чем у дуба.

Структурной единицей костной ткани является – ОСТЕОН.

ОСТЕОН – это система костных пластинок, напоминающая вставленные друг в друга цилиндры. В центре остеона находится питательное отверстие (гаверсов канал), в котором находятся кровеносные и лимфатические сосуды.

Костное вещество бывает двух видов:

1. Компактное вещество (substantia compacta) составляет наружный слой всех костей. Это плотное образование, состоящее из строго ориентированных костных пластинок.

2. Губчатое вещество (substantia spongiosa) расположено под компактным и имеет вид тонких костных перекладин, которые располагаются в разных направлениях в строгом порядке в соответствии с линиями сжатия и направлений, действующими на кость.

Снаружи кость покрыта надкостницей (периостом - periosteum)

Надкостница – это тонкая, но прочная соединительнотканная пластинка розоватого цвета, покрывающая кость снаружи. Она состоит из 2 –х слоев: наружного, который представлен плотными фиброзными волокнами и внутреннего (камбиального). Внутренний слой состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Во внутреннем слое находится костеобразующие клетки – остеобласты.

Функции надкостницы:

защитная

трофическая

рост кости в толщину

восстановление целостности кости после переломов участвует в формировании новой костной ткани (образовывается так называемая костная мозоль)

В состав кости входит костный мозг.

Различают красный костный мозг (кроветворная функция) и желтый костный мозг (жировая ткань – запас питательных веществ).

Красный костный мозг находится в губчатом веществе губчатых костей, желтый – в костно-мозговых полостях трубчатых костей.

Классификация костей.

По строению кости подразделяются:

Трубчатые.

длинные трубчатые кости (кости плеча, предплечья, бедра, голени)

короткие трубчатые кости (кости пясти и плюсны, фаланги пальцев).

В длинных трубчатых костях имеется цилиндрическое тело, или средняя часть – диафиз, расширенные концы различной формы – эпифизы. Участок между эпифизом и диафизом называется метафизом. Эпифизы костей полностью или частично покрыты гиалиновым хрящом и участвуют в образовании суставов.

Кость имеет проксимальный (верхний) и дистальный (нижний) эпифизы; диафиз (тело).

Метафиз – это участки хрящевой ткани, расположенные у детей между диафизом и эпифизом. За счет метафизов, кость растет в длину. Полное замещение хряща костью происходит у женщин к 18-20 годам, у мужчин к 23-25 годам. С этого времени рост скелета, а значит и рост человека прекращается.

Губчатые кости. Состоят из губчатого вещества, костномозговой полости не имеют; снаружи покрыты тонким слоем компактного вещества. Различают длинные губчатые кости (ребра, грудина) и короткие (позвонки, кости запястья и предплюсны). К губчатым костям относят и сесамовидные кости, располагающиеся около суставов в сухожилиях мышц.

Плоские кости. Состоят из губчатого вещества, покрытого снаружи компактного. Разное происхождение: лопатка и тазовая из хряща, а плоские кости черепа (теменные) – из соединительной ткани.

Смешанные кости. Это кости, образовавшиеся от срастания нескольких костей. (Тазовая: от подвздошной, седалищной, лобковой)

Воздухоносные - эти кости содержат внутри воздухоносные полости: кости черепа (лобная, клиновидная, решетчатая, верхнечелюстная, височная)

Сесамовидные кости – кости, расположенные в толще сухожилий и обычно лежащие на поверхности других костей. Сесамовидные кости отмечаются в областях, где сухожилия перекидываются через суставы (например, в области запястья, коленного сустава, стопы). Сесамовидные кости обеспечивают защиту сухожилий и удерживают сухожилия в некотором отдалении от центра сустава, увеличивая плечо силы.

Соединение костей:

I Синартроз – непрерывное соединение при помощи прослойки ткани (фиброзное)

а) Синдесмоз – соединение с помощью собственных соединительных тканей (связки, сухожилия, швы черепа)

б) Синхондроз – соединение с помощью хрящевой ткани (межпозвоночные диски, соединение грудины с ребрами)

в) Синостоз – сращение костей костной тканью (кости таза, крестец)

г) Синсаркоз – с помощью мышечной ткани (соединения лопатки с ребрами и позвонками, подъязычной кости с нижней челюстью, грудиной и лопаткой )

II Гемиартроз – полусустав, полупрерывное соединение (лобковый симфиз)

III Диартроз – прерывное соединение – суставное (синовиальные соединения)

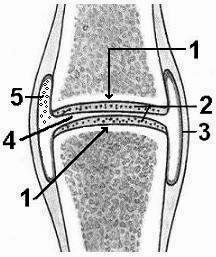

Основные элементы сустава:

п.р. 1-суставлая капсула (сумка), 2-суставная поверхность

3- Суставной хрящ, 4 Синовиальная жидкость,5- Суставная мембрана

1. Суставные поверхности, facieses articulares;

2. Суставные хрящи, cartilago articulationes;

3. Суставная капсула (сумка), capsula articularis;

4. Суставная полость, cavitas articularis;

5. Синовиальная жидкость, liquor synovialis, synovia.

Суставная капсула покрывает суставные поверхности костей, она состоит из соединительной ткани. Внутренний слой капсулы вырабатывает синовиальную жидкость. Давление в суставной полости ниже атмосферного; суставная полость герметична. В полости сустава содержится незначительное количество синовиальной жидкости. Суставные поверхности костей покрыты гиалиновым хрящом. Суставные поверхности костей должны быть конгруэнтны (от лат. «congruens» – соразмерный, соответствующий, совпадающий).).

Вспомогательные элементы сустава

Хрящевые губы - плечевой сустав

Хрящевые диски - (височно-нижнечелюстной сустав)

Хрящевые мениски и диски - (коленный сустав)

Связки внутренние и наружные

Синовиальные сумки могут находиться в разных местах мышц и сухожилий, залегая внутри и между ними, среди костей и связок.

Факторы, укрепляющие сустав

1) Суставная капсула

2) Мышцы; сухожилия; связки, перекидывающиеся через сустав

3) Синовиальная жидкость

4) Отрицательное давление в суставной полости

Движение в суставе:

1. вокруг фронтальной оси – сгибание (флексия - Flexio) и разгибание экстензия - extensio)

2. вокруг сагиттальной оси – отведение (абдукция - abductio) и приведение (аддукция - adductio)

3. вокруг вертикальной оси – вращение вовнутрь- пронация (pronatio) и наружу- супинация (supinatio)

В шаровидных суставах – периферическое вращение - (ротация - rotatio)

Классификация суставов:

1) По количеству костей, образующих сустав:

а) простые (2 кости) (межфаланговые)

б) сложные (3 и больше) (запястно-фаланговые)

в) комбинированные (одновременное движение в нескольких суставах) (височно-нижнечелюстные суставы)

2) По форме суставных поверхностей:

- шаровидные (плечевой сустав)

- эллипсовидные (лучезапястный сустав)

- чашеобразный сустав (тазобедренный сустав)

- блоковидные (межфаланговые суставы)

- седловидные(запястнопястный сустав большого пальца кисти)

- плоские (предплюсноплюсневые суставы)

3) По количеству осей движения

Одноосные: цилиндрический сустав представлен лучелоктевым суставом, блоковидный сустав (межфаланговые суставы), винтообразный сустав (плечелоктевой сустав).

Двухосные: эллипсовидный сустав (лучезапястный сустав), седловидный сустав (запястнопястный сустав большого пальца кисти), мыщелковый сустав (коленный сустав).

Трехосные (многоосные): шаровидный сустав (плечевой сустав), чашеобразный сустав (тазобедренный сустав), плоский сустав (дуготростчатые суставы между суставными поверхностями позвонков, предплюсноплюсневые суставы).

Скелет туловища.

Скелет туловища образуют: позвоночный столб, или позвоночник, и грудная клетка.

Кости скелета туловища это: позвонки (vertebrae), ребра (costae) и грудина (sternum).

Позвоночный столб или позвоночник, columna vertebralis.

Выполняет функции:

1. Двигательная (служит гибкой осью туловища,)

2. Опорная (поддерживает голову, служит опорой для тела, принимает участие в образовании стенок грудной и брюшной полостей и таза)

3. Защитная (защищает спинной мозг, находящийся в позвоночном канале)

4. Кроветворная

5. Участие в обмене кальция

Отделы позвоночника (24 позвонка у взрослых):

1. шейный – 7 шейных позвонков

2. грудной -12 грудных позвонков и 12 пар ребер

3. поясничный – 5 поясничных позвонков

4. крестцовый -5 сросшихся крестцовых позвонков

5. копчиковый – 3-5 копчиковых сросшихся рудиментарных позвонков

Позвоночник имеет S-образную форму.

Изгибы позвоночного столба:

1) лордоз (lordosis шейный, поясничный) – изгиб позвоночника выпуклостью вперед.

2) кифоз (kyphosis грудной, крестцовый) – изгиб позвоночника выпуклостью назад.

Изгибы позвоночного столба (лордозы и кифозы) выполняют рессорную и амортизационную функции при ходьбе, беге и прыжках. В результате нарушения симметрии в развитии мышечной массы тела человека появляется еще и патологический (боковой) изгиб — сколиоз.

Формирование изгибов позвоночного столба происходит после рождения. У новорожденного позвоночный столб имеет вид дуги, обращенной выпуклостью назад. В 2 — 3-месячном возрасте ребенок начинает держать голову, при этом формируется шейный лордоз. В 5—6-месячном возрасте, когда он начинает садиться, характерную форму приобретает грудной кифоз. В 9 — 12-месячном возрасте образуется поясничный лордоз как следствие приспособления тела человека к вертикальному положению (ребенок начинает ходить). Одновременно происходит увеличение грудного и крестцового кифозов.

Позвонок vertebra состоит из:

1. тело позвонка обращено вперед, это его опорная часть

2. дуга расположена сзади тела, соединяется с телом образует позвоночное отверстие

3. позвонковое отверстие

Вместе позвонковые отверстия позвонков образуют позвоночный канал, где находится спинной мозг.

4. отростки (остистый, поперечные, верхние и нижние суставные)

Остистый отросток направлен назад, прощупывается, используется для определения номера позвонка. От боковых поверхностей отходят парные поперечные отростки. Вверх и вниз от дуги отходят парные верхний и нижний суставные отростки.

5. вырезки (верхние и нижние)

В основании суставных отростков находятся верхние и нижние позвоночные вырезки. Нижние вырезки глубже, чем верхние. При соединении позвонков друг с другом нижняя и верхняя вырезки образуют межпозвоночное отверстие, через которое проходят спинномозговые нервы и кровеносные сосуды.

Особенности строения позвонков.