Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с.Решетино.

Методическая разработка

Тема разработки: Критические записки учителя, проводившего

открытый урок по математике в 3 классе.

Форма проведения дела: (урок)

Адресат: (учителя начальных классов)

Автор, разработчик, составитель: Кармеева Альфия Назымовна,

учитель начальных классов

Кармеев Адгам Камилович

Физики и математики.

2019 г.

Аннотация

В данной методической разработке приводится анализ одного поурочного конспекта: недостатки и преимущества. На основе анализа составляются рекомендации для составления поурочного плана с учетом психологического анализа развития детей.

СОДЕРЖАНИЕ

Критические записки по этапам урока.

1.Общий обзор конспекта.

2.Актуализация знаний.

3. «Открытие» нового знания. Из истории дробей.

4. «Открытие» нового знания. Практическая работа с геометрическим материалом.

5.Методические рекомендации.

В этой работе мы проанализируем план урока, которую я провела перед учителями района. Конспект урока приводится в конце этой методической разработки (смотри методическую разработку.)

В целом конспект написан посредственно, но качество его можно несколько повысить: если в начале математического урока показать мультипликационный фильм «Апельсин», в котором «персонажи» делят апельсин на доли. (Тема урока «Доли».)

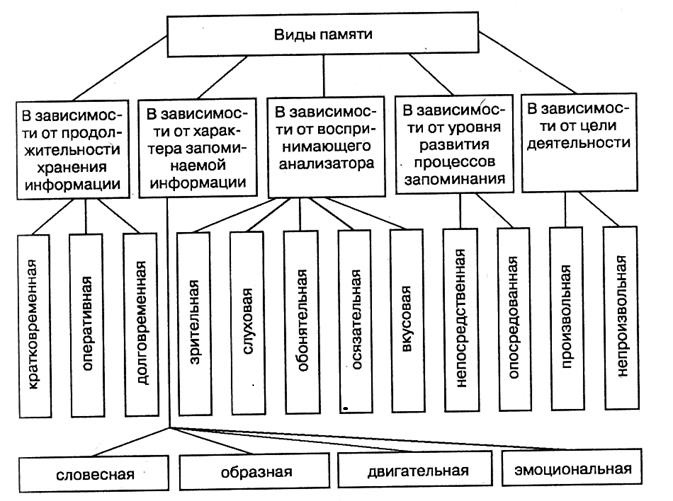

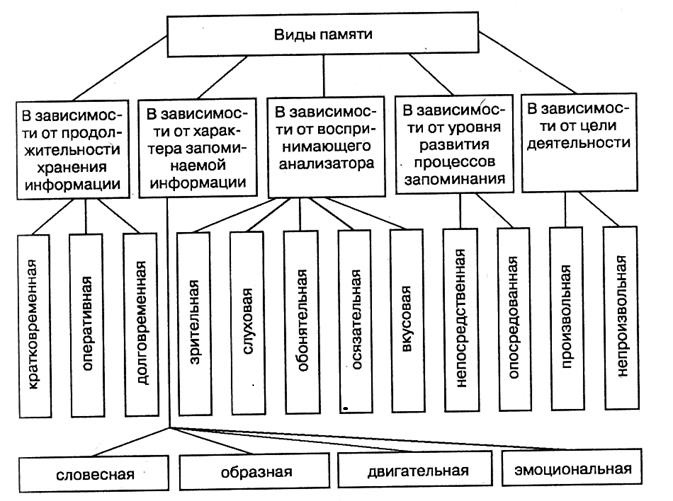

Таким образом, мы улучшили поурочный план добавлением технических средств обучения, которые с самого начала позволяют включить зрительную и другие виды памяти, а также мыслительную деятельность.

Рассмотрим некоторые модели развития памяти и мышления:

Посмотрели мультипликационный фильм, включаются в деятельности все виды памяти и все компоненты этой модели, хотя у каждого ученика уровень по компонентам разная. Ведь ученики делятся по усвоению знаний на слабых, средних, сильных.

Таким образом, при просмотре мультфильма оптимально работает мозг каждого ученика.

Не так эффективен презентация, но у каждой формы работы есть плюсы и минусы.

Учитель располагает уровнями памяти и мышления каждого ученика, с учетом всех своих данных он и составляет план урока. И конечно на уроке он импровизирует, всего предусмотреть невозможно. Подбирает оптимальные содержания, формы, средства, методы и целей обучения.

Рассмотрим другую модель. Хотя в фильме апельсин не пахнет и нельзя рукой дотянуться и вырвать апельсин, у ребенка включается обонятельная и вкусовая памяти. В данном случае математические задачи являются средством для развития разных видов памяти и наоборот.

Например, вот задача на запоминание цифр, придуманная психологами, а в математике все задачи на развитие памяти, просто учитель должен видеть это.

развитие памяти на цифры, буквы, слова Покажите ребенку цифровой ряд, написанный на карточке, и попросите его повторить в той же последовательности эти цифры, затем увеличивайте этот ряд на одну цифру: 6 2

2 8 3

3 7 1 4

6 3 9 1 5

8 1 4 9 2 6

7 4 1 8 3 9 2

Отметьте, какое максимальное количество цифр может повторить ребенок.

Далее предложите ребенку выполнить то же самое задание, но только зачитывая цифры без показа. (В первом случае вы определяли зрительную память, а во втором слуховую) В третьей серии попробуйте научить ребенка одному из способов расширения способности к запоминанию. Начните с того цифрового ряда, который ребенок уже не смог повторить. Для того чтобы легче запомнить каждую цифру, научите ребенка отыскивать какую-нибудь аналогию с соответствующим числом. Например, какое то число совпадает с возрастом ребенка, какое - то - с номером квартиры и т.д. Теперь ему будет легче воспроизвести этот цифровой ряд. Продолжите подобную тренировку, но пусть ребенок сам пытается найти какие - либо аналогии для того чтобы затем воспроизвести цифровой ряд.

В математике каждая задача для развития памяти и мышления. Учитель должен видеть это и применять, что поможет ему для дальнейшей преподавательской работе.

Используя эти модели легко заметить, какие компоненты задействованы.

Теперь рассмотрим сам конспект урока и решим задачу: как улучшить содержание конспекта.

Рассмотрим эту часть в подлиннике:

| На доске запись: 27 : 3 9 24 : 4 8 28 : 8 = 4 20 : 4 14 : 1 = 14 21 : 7 = 3 - Прочитайте записи. Найдите неверные. Исправьте ошибки. - Назовите натуральные числа, получившиеся в значении выражений. - Чем отличаются данные выражения друг от друга? - На какие две группы можно разбить данные выражения? - Какое действие с числами выполняли? | Учитель ответы фиксирует на доске. |

Не все ученики участвовали в решении первой части задачи. И даже после того, как сильные ученики выполнили, некоторые смотрели недоуменно. Но если часть учеников не поняли, необходимо учителю что-то предпринять. В данном случае учитель может организовать на этом этапе групповую работу. В группе есть сильные, слабые, средние. Для групповой работы предоставляются аналогичные новые задания.

Теперь рассмотрим 5 часть конспекта: «Открытие» нового знания. Из истории дробей.

| - Давайте разберёмся с этим вопросом. А) - Показываю яблоко. Ребята, какие мысли у вас возникают, глядя на этот предмет? Варианты ответов: аппетитное, сладкое, круглое, спелое, его хочется съесть. - А я бы одна не стала его есть, а обязательно поделилась бы со своей семьей. - Смогу ли я одно яблоко разделить между двумя людьми? - Как мне это сделать, ведь яблоко одно? (Выслушиваются мнения учащихся.) Яблоко разрезаю на 2 равные части. - Что сделали с яблоком? - Как разрезала? (Пополам.) - Как сказать по другому? (На две равные части.) - Как по-другому назвать равные части? (Доли.) - На сколько равных частей (долей) разделили яблоко? - Как можно назвать одну часть? (Половина, одна вторая.) Б) – А мне нужно разделить на четыре равные части. Как теперь разделить яблоко? Кто догадался, как это сделать? (Каждую половину поделить пополам.) - Мы получили какую долю яблока? (Четвертую.) - Как это записать? (Дети сначала предлагают свои варианты записи.) На доске дети видят следующую запись: - Что эта запись обозначает? (Мнения детей.) - 1 1 2 4 Когда мы «делим» в математике натуральные числа, то используем знак (:) . - Но в математике есть ещё один знак деления, он называется «дробная черта -- и соответственно числа, записанные с этим знаком, называются дробными. - Как вы думаете, что обозначает число под чертой? (Мнения детей.) - А число над чертой? (Мнения детей.) - Под чертой пишется число частей, на которое разделили целое, а над чертой ставится единица, т.к. от целого взяли одну равную часть. Современная система записи дробей была создана в Индии, только там не писали дробной черты. А записывать дробь в точности так, как сейчас, стали арабы. Общеупотребительной эта запись дробей стала лишь в XVI веке. Вывод: - Итак, при чтении дроби сначала произносится верхняя цифра в виде количественного числительного женского рода – одна, а затем нижняя цифра как порядковое числительное – вторая, третья, четвёртая и т.д. - В записи нижняя цифра обозначает, на сколько равных частей (долей) разделили целое, а верхняя – сколько таких частей взяли | -Красным мелом выделяется одна вторая от целого. делили показать на запись с актуализации новый вид чисел. ВЗ: Кому первому я дам яблоко и почему? (первой даете яблоко маме, потому что она старше и она женщина, затем - папе – он старше, а последнюю часть вы возьмете себе, потому, что тот, кто угощает кого-то, берёт самый последний)

|

Этот этап урока несложный, но и в нем могут быть препятствия в усвоении знаний детьми. Каждый вопрос - это задача, требует определенного уровня мышления.

Учитель подводит к «главному» наводящими вопросами:

-Смогу ли я одно яблоко разделить между двумя людьми?

-Как мне это сделать, ведь яблоко одно?

-Как это записать?

В объяснении нового материала конспект составлен с учетом «Зоны ближайшего развития»

Составитель конспекта сделал все правильно, потому что ученики в основном поняли объясняемую тему.

Далее разбираем часть «Открытие нового знания. Практическая работа с геометрическим материалом.

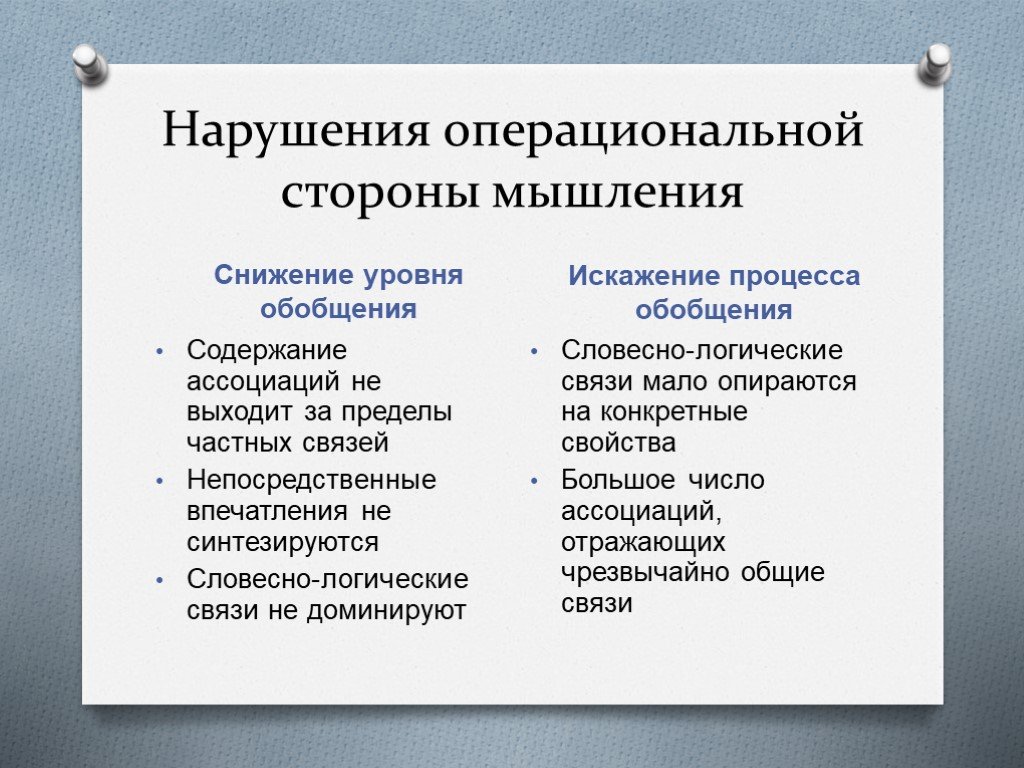

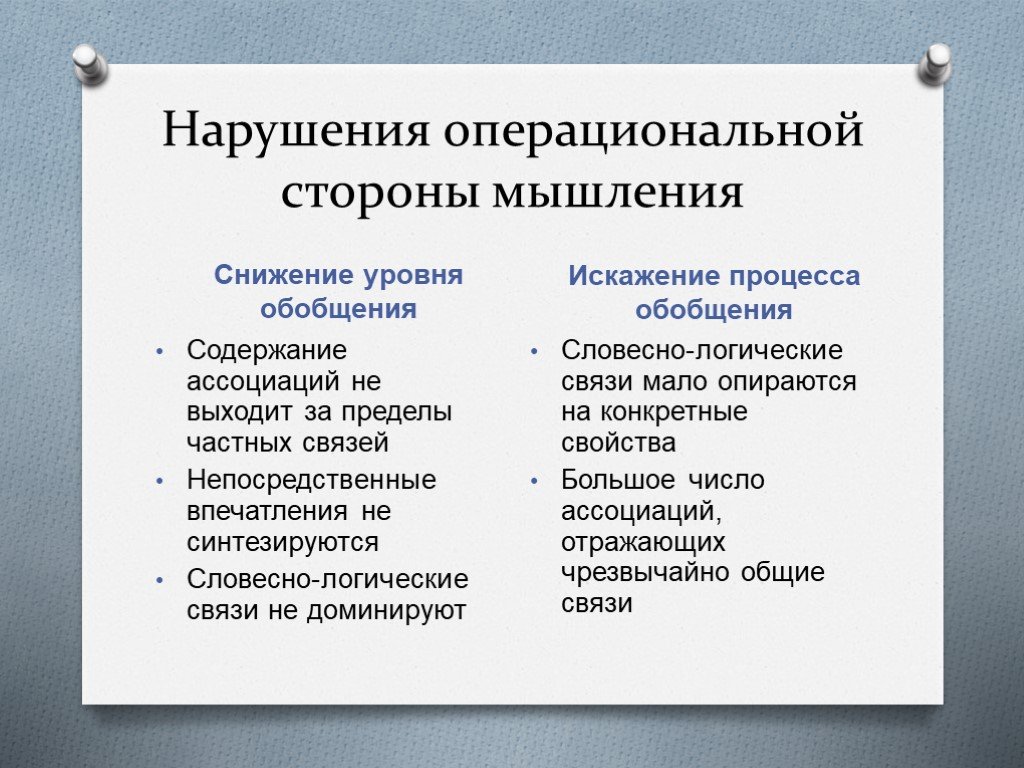

Итак, каждый вопрос - это задача. В сложных вопросах некоторые ученики затрудняются, причина заключена в возможностях учащихся в «операциональной мыслительной деятельности».

« ОПЕРАЦИОНАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ»

Общее название Пиаже для когнитивных принципов, участвующих в конкретных операциях и формальных операциях. Обратите внимание, что сторонники Пиаже ограничивают использование термина операциональный этими двумя когнитивными стадиями, на которых дети демонстрируют модели поведения, которые обнаруживают мышление, управляемое логической системой. См. и ср. с предоперациональным мышлением. Также называется иногда операторным мышлением; см. статью операциональный о замечаниях по поводу употреблении Рассмотрим некоторые модели «Операциональной мыслительной деятельности».

В силу следующих причин, которые описываются в этой модели, дети не могут решить некоторые задачи. Решить эту проблему можно расчленив сложные задачи на простые. Этот ход необходим для данной категорий учащихся. И наоборот, можно усложнить более простые задачи в сложные.

Структурирование материала. Материал воспринимается и запоминается лучше, если он преподносится в структурированном виде. Для этого необходимо выделять части параграфа или элементы материала, показывать и фиксировать связи между ними. Этот процесс можно облегчить выделением ключевых, или опорных слов, которые отражают сущность той или иной части материала (можно использовать схемы, образы, ассоциации и т. д.). Особо следует отметить необходимость выделения главного в информации. Педагог должен стремиться выделить наиболее существенное всеми средствами: голосом, словами, рисунками, дополнительными упражнениями и т. д. Или другое мнение на этот счет.

Гештальтпсихологи на основе экспериментальных данных пришли к выводу, что лучше запоминается материал, удовлетворяющий критериям «хорошей формы» в отношении упорядоченности, простоты и симметричности. Поэтому в процессе запоминания, там, где это возможно, целесообразно объединение материала в структуру посредством его слияния и последующего объединения путем ритмизации, симметричного расположения и т. д.

В итоге, чтобы решить возникшие проблемы при проведении урока учитель должен обладать определенными качествами.

Методические рекомендации:

1.Среди целей поурочного плана должна быть главная цель, на котором учитель более концентрирует свое внимание.

2.Содержание, методы, формы, средства, цели обучения должны рассматриваться как единое целое.

3.Преодолеть трудности в обучении нужно расчленив трудные задачи на простые и наоборот.

4.Чтобы оптимально решить проблемы в обучении необходимо учителю саморазвитие.

5.Составление поурочного плана необходимо сочетать с психологическим анализом развития детей.

Литература:

Выготский Л.С. Мышление и речь. — Лабиринт, 2012. — С. 25-33.

Выготский Л.С. Мышление и речь. — Лабиринт, 2012. — С. 44—47.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — Педагогика - Пресс, 1999. — С. 74.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — Педагогика - Пресс, 1999. — С. 173.

Фридман Л. М., Турецкий Е. Н. Как научиться решать задачи. — М, 1989

Фридман Л. М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач. — М.: Педагогика, 1977. — 208с.