Министерство образования и науки Российской Федерации

Брянский государственный университет им. акад.

И. Г. Петровского

Факультет технологии и дизайна

Контрольная работа по предмету

«Основы музейно-выставочной работы»

Выполнил:

Студент 3 с. курса ИЗО

Кривошеев А. Н.

Принял:

Доцент, канд. искусствоведения

Резникова О. И.

Брянск 2014

Часть I.

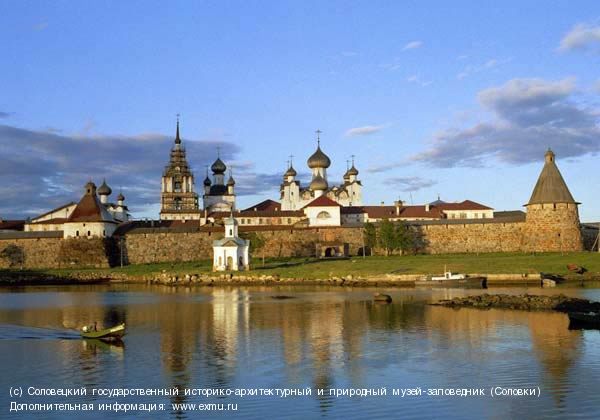

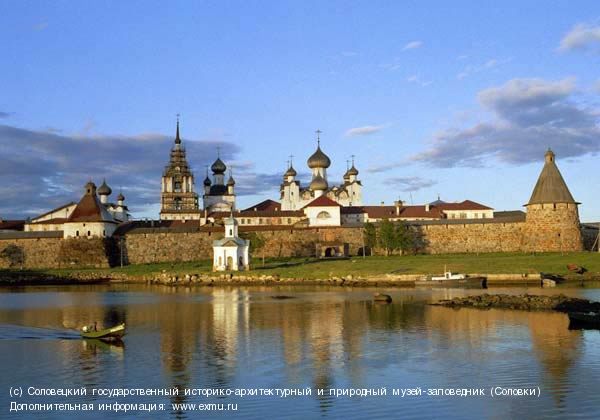

Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник.

Соловецкий музей-заповедник был создан в 1967 году, как филиал Архангельского краеведческого музея. Сейчас это один из крупнейших и ведущих музеев-заповедников России. В его оперативном управлении находятся более 1000 объектов культурного наследия в хронологических границах от V тысячелетия до н.э. до XX века. В 1992 году комплекс памятников архитектурного ансамбля Соловецкого Кремля включен в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом Президента Российской Федерации в 1995 году Соловецкий государственный музей-заповедник включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Наиболее ценную часть музейных фондов составляют тематические коллекции, представляющие историю Соловецких островов с древнейших времен до наших дней.

1957

На Соловки директором школы назначен П.В. Витков, первым начавший активную деятельность по привлечению вниманию органов государственной власти, КПСС, деятелей науки, культуры к проблеме сохранения и рационального использования культурного и природного наследия.

На Соловки директором школы назначен П.В. Витков, первым начавший активную деятельность по привлечению вниманию органов государственной власти, КПСС, деятелей науки, культуры к проблеме сохранения и рационального использования культурного и природного наследия.

Соловки впервые посетила О.Д. Савицкая, архитектор, будущий главный архитектор проекта реставрации архитектурного ансамбля Соловецкого монастыря, ведущий специалист по изучению и реставрации архитектурного ансамбля Соловецкого монастыря в 1960–1980 гг.

1959

По инициативе П.В. Виткова Ботанический сад (Хутор Горка) передан в ведение Соловецкой школы: силами учителей и школьников организован уход за историческими посадками и территорией сада, при Соловецкой школе создан музей.

По инициативе П.В. Виткова Ботанический сад (Хутор Горка) передан в ведение Соловецкой школы: силами учителей и школьников организован уход за историческими посадками и территорией сада, при Соловецкой школе создан музей.

П.В. Витков обращается в Академию Наук СССР с просьбой поддержки в решении проблем сохранения и рационального использования культурного и природного наследия Соловецких островов.

Организуется первый туристический рейс учебного судна «Каховский» из Архангельска на Соловецкие острова.

1960

7 января архангельская областная газета «Правда Севера» опубликовала статью П.В. Виткова «Почему забыты Соловецкие острова», в которой впервые в послевоенный период публично был поднят вопрос о необходимости сохранения и рационального использования культурного и природного наследия Соловецких островов и создании на Соловках «историко-биологического заповедника».

Март. Академия Наук СССР обратилась в Совет Министров РСФСР с письмом о поддержке инициативы П.В. Виткова о необходимости обеспечить государственную охрану культурных и исторических ценностей Соловецких островов.

30 августа 1960 г. Совет Министров РСФСР издал Постановление № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников в РСФСР», определившее первоочередные меры по сохранению и подготовке к музейному показу наиболее ценных историко-культурных комплексов Российской Федерации.

Постановление установило, «что все памятники культуры подлежат приведению в благоустроенное состояние, а ценнейшие из них — превращению в объекты музейного показа» и утвердило Список памятников архитектуры (приложение № 3 к Постановлению), «подлежащих первоочередной подготовке к музейному показу», в число которых были включены памятники Соловецких островов.

Постановление обеспечило необходимую организационно-правовую основу для начала государственных мероприятий по созданию в РСФСР сети музеев-заповедников на базе таких историко-культурных комплексов, как Соловки, Кижи, Новгород, Суздаль и др.

Постановление определило практические мероприятия по сохранению и музейному использованию памятников Соловецких островов:

Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов архипелага (всего 114 объектов) включены в общероссийский Список памятников истории и культуры, подлежащих первоочередной подготовке к музейному показу. Тем самым устанавливалась государственная охрана указанных памятников и определялась основная перспектива их использования — музейный показ.

Совет Министров РСФСР обязал Архангельский Облисполком провести в 1960–1965 годах следующие первоочередные мероприятия по подготовке памятников Соловецких островов к музейному показу:

по археологическим памятникам — провести научное исследование памятников, длительная сохранность которых не может быть обеспечена, установить на памятниках щиты с объяснением значения этих памятников, обеспечить строгое соблюдение установленного порядка раскопки археологических памятников;

по архитектурным памятникам — провести необходимые консервационные и ремонтно-реставрационные работы, а также работы по благоустройству занимаемых памятниками участков, реставрировать памятники, подготовляемые к музейному показу, улучшить режим содержания памятников, осуществить изъятие памятников из ведения организаций, не обеспечивающих их сохранности и правильного использования;

по памятникам искусства — провести консервационные работы, обеспечивающие сохранение от разрушения живописи, хранящейся в историко-архитектурных памятниках, организовать работы по подготовке к музейному показу памятников монументальной живописи, имеющих особо важное значение;

в срок до 1 ноября 1961 г. провести обследование состояния памятников культуры, находящихся под государственной охраной, и пересоставить на них учетную документацию, продолжить работу по выявлению и учету новых памятников культуры, подлежащих принятию под охрану.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР Архангельским облисполкомом в 1961–1965 гг. были организованы подготовительные мероприятия по созданию Соловецкого музея-заповедника: первичный учет и обследования памятников Соловецких островов, изъятие памятников архитектурного ансамбля Соловецкого монастыря у воинской части и передача их на баланс Управления культуры Архангельского облисполкома, организация первых консервационных работ и создание на Соловках реставрационного участка, введение первых «музейных» штатных должностей на Соловках (первая должность — «экскурсовод на о-ве Соловки», 1965), подбор и подготовка помещений для будущего музея.

На основании Постановления при содействии Министерства культуры РСФСР были созданы возможности для привлечения к изучению и реставрации памятников Соловецких островов специалистов Москвы, Ленинграда, выявление и передача создаваемому на Соловках музею-заповеднику музейных предметов соловецкого происхождения из центральных государственных музеев.

На Соловках состоялась рабочая комиссия представителей областных органов власти во главе с секретарем обкома КПСС С.П. Логиновым: намечены первоочередные практические мероприятия по сохранению памятников архитектурного ансамбля Соловецкого монастыря.

На Соловках началось экскурсионное обслуживание посетителей экскурсоводами «на общественных началах» из числа жителей Соловков. Среди первых соловецких экскурсоводов — П.В. Витков, директор школы, А.Ф. Таранов, председатель сельского исполкома, В.И. Таранова, учительница школы, М.М. Поженская, библиотекарь, И.Г. Суровцев, начальник агарового завода. С начала 1960-х гг. становятся регулярными туристские рейсы теплоходов «Буковина», «Татария» из г. Архангельска на Соловецкие острова.

1961

С территории архитектурного ансамбля Соловецкого монастыря выведена воинская часть, памятники ансамбля переданы в ведение Управления культуры Архангельского облисполкома.

В соответствии с решением Управления культуры Архангельского облисполкома начаты работы по консервации памятников ансамбля.

На Соловки вновь завезены олени.

1962

П.В. Витков переезжает с Соловков в Архангельск в связи с назначением его методистом в Институт усовершенствования учителей. В Архангельске он продолжил свою общественную деятельность по защите памятников Соловецких островов. В 1966 году П.В. Витков становится делегатом от Архангельской области учредительного съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

На Соловках открыта первая турбаза на 100 мест.

1964

Археологом А.А. Куратовым проведена первая экспедиция по обследованию археологических памятников Соловецких островов. Положено начало систематическому изучению памятников первобытной археологии Соловецких островов.

В «Комсомольской правде» (8, 9 апреля) опубликована статья Я. Голованова «Соловецкие фантазии», вызвавшая большой общественный резонанс.

1965

Принято решение Архангельского облисполкома о проведении ремонтно-консервационных работ на памятниках Соловецких островов. Создан Соловецкий участок Архангельских научных реставрационных мастерских.

В газете «Известия» опубликована статьи В. Безуглого и В. Шмыгановского «Оазис у Полярного круга».

Архангельский облисполком рассмотрел вопрос о создании на Соловках «дома отдыха и многоотраслевого хозяйства».

Карельский Облсовпроф предложил Архангельскому Областному профсоюзу объединить усилия в создании на Соловках заповедника и развитии туризма.

На должность экскурсовода на Соловках приказом Управления Культуры Архангельского облисполкома принята С.В. Вереш, будущий первый директор создаваемого на Соловках музея.

С.В. Вереш по направлению Управления культуры Архангельского облисполкома осуществлены командировки в центральные государственные музеи (Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей,музей-заповедник «Коломенское») для составления списка музейных предметом соловецкого происхождения для передачи создаваемому на Соловках музею.

Создано Соловецкое лесничество.

Родилась бардовская песня «На Соловецких островах», ставшая легендарным песенным символом Соловецких островов 1960–1980-х гг., культовой песней не только для соловчан, но и для всех «ословевеших» гражадан СССР. Автор песни — лениградский бард В.И. Вихорев. Место рождение песни — палаточная стоянка В.И. Вихорева на Большом Соловецком в Долгой Губе (65 гр. 03' 11" с.ш., 35 гр. 45' 60" в.д.).

1966

В июле в г. Архангельске состоялась всесоюзная научная конференция «Памятники культуры Русского Севера». В ходе конференции впервые широкая научная общественность с участием представителей государственных органов власти обсуждала проблемы изучения и сохранения памятников истории и культуры Соловецких островов; были сформулированы первоочередные задачи деятельности создаваемого на Соловках музея. На конференции с докладом «Задачи изучения Соловецкого историко-культурного комплекса» выступил Д.С. Лихачев,член-корреспондент Академии наук СССР. Участники конференции посетили Соловецкие острова.

В июле в г. Архангельске состоялась всесоюзная научная конференция «Памятники культуры Русского Севера». В ходе конференции впервые широкая научная общественность с участием представителей государственных органов власти обсуждала проблемы изучения и сохранения памятников истории и культуры Соловецких островов; были сформулированы первоочередные задачи деятельности создаваемого на Соловках музея. На конференции с докладом «Задачи изучения Соловецкого историко-культурного комплекса» выступил Д.С. Лихачев,член-корреспондент Академии наук СССР. Участники конференции посетили Соловецкие острова.

13 сентября в «Литературной газете» опубликована статья Ю. Казакова «Соловецкие мечтания» о проблемах сохранения и использования Соловков.

8 октября в этой же газете опубликованы отклики на призыв Ю. Казакова «сохранить памятники Соловков»: Д.С Лихачева, члена-корреспондента Академии наук СССР, А.Н. Кирпичникова, кандидата наук, исследователя Соловецкой крепости, В. Монахова, полковника запаса.

В Архангельске вышла в свет книга Г.А. Богуславского «Острова Соловецкие» — первое популярное издание по истории, культурному и природному наследию Соловецких островов. Переиздавалась в 1971, 1978 гг.

О.Д. Савицкая, архитектор Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината (ВПНРК, г. Москва), главный архитектор проекта реставрации памятников Соловецкого монастыря, направляет в адрес Государственной инспекции охраны памятников Министерства культуры свои «Соображения о перспективах восстановления Соловецкого монастыря и проектное предложение по его использованию и приспособлению». 12 декабря Госинспекция сообщила о рассмотрении предложений О.Д. Савицкой.

Соловецкий музей-заповедник сегодня — это федеральное государственное учреждение культуры, один из крупнейших музеев-заповедников России. В его оперативном управлении находятся более 1000 объектов культурного наследия в хронологических границах от V тысячелетия до н.э. до XX века. Это динамично развивающийся институт, международный культурный, образовательный и туристский центр, ведущий субъект социально-экономического развития территории Соловецких островов.

Современная деятельность музея-заповедника основана на стратегическом планировании, использовании передовых технологий и стандартов деятельности по сохранению и интерпретации культурного и природного наследия.

Свою деятельность музей-заповедник реализует при поддержке органов государственной власти, в тесном взаимодействии со специализированными организациями и учреждениями, туристическим бизнесом, российскими и международными общественными организациями, частными инициативами.

Соловецкий музей-заповедник сегодня — это слаженно работающий коллектив, доказывающий на деле свою способность отвечать вызову времени и преданный своему делу.

Соловецкий музей–заповедник известен не только памятниками каменного зодчества. Не менее значительное, для провинциального музея, собрание музейных предметов рассказывает о многовековой истории Соловецкого монастыря, о культуре и быте Поморья. Состав фондов музея–заповедника на 01.07.2007 г. насчитывает:

основного фонда — 17660 единиц хранения;

научно-вспомогательного фонда — 65292 единиц хранения.

Основные темы комплектования:

археологические материалы, дающие представление о древнейшей истории освоения человеком Соловецких островов с середины V тысячилетия до н.э. — XV вв.;

предметы, связанные с историей Соловецкого монастыря (иконы, храмовое убранство, документы, книги, предметы быта, ремесленные изделия, строительные материалы и т.д.) XV — XX вв.;

предметы, связанные с историей Соловецких лагерей особого назначения 1923–1937 гг. (фотографии, документы, предметы быта заключенных и т.д.);

предметы, связанные с историей Соловецкой школы юнг, 1941–1945 гг. (личные вещи и предметы военного быта юнг, оружие, корабельные приборы, детали вооружения и т.д.);

предметы, связанные с историей создания Соловецкого музея–заповедника и реставрацией памятников Соловецких островов (планы, обмеры, документы, фотографии, негативы и т.д.);

предметы, связанные с современной историей Соловков (картографический материал, открытки и фотографии, картины, сувениры, буклеты и т.д.)

В настоящее время основными источниками пополнения музейных фондов являются археологические экспедиции: «первобытная» и «монастырская».

Часть II. Брянский государственный краеведческий музей

Брянский Государственный краеведческий музей (БГКМ) был открыт для посещения в сентябре 1921 году. Тогда он назывался Брянским губернским музеем. Его создателем и первым директором стал талантливый краевед и археолог Сергей Сергеевич Деев. В музее того периода насчитывалось около 2 тысяч экспонатов.

На сегодняшний день экспозиция музея представляет собой четыре объединенных отдела:

За годы существования музея сотрудниками собраны коллекции: «Археология», «Нумизматика», «Изделия с содержанием драгметаллов», «ИЗО», «Фото», «Редкая книга», «Письменные источники», «Стекло (фарфор, керамика, мелкая пластика)», «Оружие», «Дерево», «Ткани», «Изделия из металла и пластмассы, образцы промышленного производства» и др.

Многие экспонаты являются уникальными, так как раскрывают загадки истории Брянского края. Примером служит «Тютчевская коллекция», в которую вошли подлинные предметы, принадлежавшие семье поэта. В 1949 г. Смоленским музеем был передан Брянскому краеведческому музею ряд предметов из коллекции этнографии, собранной М.К.Тенишевой. Некоторые из них (солонка, кика, ендова, пряничная доска) представлены в экспозиции музея. В 60-70-е годы музей приобрел несколько вещей А.К.Толстого. Среди них предметы мебели и посуды, в том числе бокал с выгравированным гербом Толстых.

Особенно ценной с научной точки зрения является коллекция археологии, в которую вошли находки стоянки Хотылево – известные на весь мир палеолитические Венеры.

Одна из самых больших коллекций – коллекция нумизматики – 45000 ед. хр. Наиболее интересными являются клады серебряных монет (дирхемы, пражские гроши, копейки XVI-XVIII вв.), которые были найдены на территории нынешней Брянской области.

Исторической ценностью обладают ордена и медали участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Среди них встречаются весьма редкие – орден Суворова, орден Б.Хмельницкого, орден Св.Олафа (Норвегия), орден Почетного легиона (Франция).

Среди предметов из драгметаллов самыми яркими и оригинальными являются изделия из серебра – хлебница, солонка, изготовленные в «русском стиле».

Коллекция оружия музея насчитывает более 250 экземпляров огнестрельного и свыше 100 экземпляров холодного оружия. Время производства и бытования предметов – XVII-XX вв. Среди наиболее интересных образцов мушкет XVIII столетия европейского производства, ружье кремнёвое арабское того же периода, капсюльный пистолет середины XIX в.

В коллекции представлено мемориальное оружие. Это и охотничье двуствольное ружьё из имения графа А.К. Толстого с оригинальными украшениями на прикладе и цевье, и шпага из семьи Тютчевых, а также пистолет «Маузер», которым был награжден П.Дунаев, один из первых чекистов на Брянщине.

Привлекают внимание и работы современных мастеров, воссоздающих старинные образцы. Так, например, в фондах музея хранится копия шпаги 1700-го года с тончайшей гравировкой по лезвию и рукояти работы мастера Р.А.Малахова.

Среди раритетов фонда «Редкая книга» (ок. 3 тыс. единиц) – «Апостол», изданный в 1592 г., «Евангелие» А.М.Радишевского 1605 года издания, рукописные книги, например, учебник математики XVIII в., «Ирмосы» XVIII в., прижизненные издания В.А.Жуковского, Ф.И.Тютчева, А.К.Толстого, Н.А.Некрасова и др.

В коллекции декоративно-прикладного искусства представлены замечательные образцы основных видов художественных промыслов и ремесел Брянского края, а также этнографические материалы – рушники из с. Верещаки Новозыбковского района, крестьянская одежда, предметы быта XIX-XX вв.

Коллекция тканей включает образцы ткачества, вышивки, в том числе бисером, кружевоплетения XIX-XX вв. Один из уникальных предметов представлен в экспозиции – незаконченная вышивка по канве знаменитой русской певицы, родившейся в с.Алтухово Трубчевского района, А.Д.Вяльцевой.

Валдайские колокольчики, шкатулки и подсвечники из бронзы – это только часть коллекции «Изделия из металла и пластмассы, образцы промышленного производства». Среди современных работ выделяются произведения мастера объемной художественной чеканки А.А. Филимонцева (кубки, братины).

Коллекция «ИЗО» включает в себя 5 самостоятельных подколлекций: живопись, графика, скульптура, мелкая пластика, иконы. Особое место занимает собрание икон, насчитывающее на сегодняшний день более 350 ед.

Тематика произведений живописи, графики и скульптуры разнообразна: от природно-исторических пейзажей, событийных полотен до портретов государственных деятелей, писателей, участников Гражданской и Великой Отечественной войн, а также наших современников. Большой художественной и музейной ценностью обладают портреты Е.Ф.Соколовой, П.И.Губонина, А.Д.Вяльцевой XIX – н. XX в.

В 1980-е годы собрана небольшая, но ценная коллекция скульптуры из бронзы русских и европейских авторов XIX в.: Ж.А.Гудон. Обнаженная купальщица (Франция, н. XIX в.); Х.Д.Раух. И.В.Гёте (Германия, 1828 г.); Е.А.Лансере. Егерь с собаками (Россия, 1870 г.) и др.

Основа коллекции стекла и хрусталя – изделия Дятьковского хрустального завода. Часть из них сделана по эскизам народного художника России, лауреата Государственной премии им. И.Е. Репина, Е.С.Шувалова (вт. половина XX века). Украшение коллекции фарфора – изделия фабрики М.С.Кузнецова, завода Ф.Я.Гарднера. Имеются образцы стекла и фарфорово-фаянсовых изделий иностранного производства, например, ваза мейссенского фарфора (к. XIX в.).

На Соловки директором школы назначен П.В. Витков, первым начавший активную деятельность по привлечению вниманию органов государственной власти, КПСС, деятелей науки, культуры к проблеме сохранения и рационального использования культурного и природного наследия.

На Соловки директором школы назначен П.В. Витков, первым начавший активную деятельность по привлечению вниманию органов государственной власти, КПСС, деятелей науки, культуры к проблеме сохранения и рационального использования культурного и природного наследия. По инициативе П.В. Виткова Ботанический сад (Хутор Горка) передан в ведение Соловецкой школы: силами учителей и школьников организован уход за историческими посадками и территорией сада, при Соловецкой школе создан музей.

По инициативе П.В. Виткова Ботанический сад (Хутор Горка) передан в ведение Соловецкой школы: силами учителей и школьников организован уход за историческими посадками и территорией сада, при Соловецкой школе создан музей.

В июле в г. Архангельске состоялась всесоюзная научная конференция «Памятники культуры Русского Севера». В ходе конференции впервые широкая научная общественность с участием представителей государственных органов власти обсуждала проблемы изучения и сохранения памятников истории и культуры Соловецких островов; были сформулированы первоочередные задачи деятельности создаваемого на Соловках музея. На конференции с докладом «Задачи изучения Соловецкого историко-культурного комплекса» выступил Д.С. Лихачев,член-корреспондент Академии наук СССР. Участники конференции посетили Соловецкие острова.

В июле в г. Архангельске состоялась всесоюзная научная конференция «Памятники культуры Русского Севера». В ходе конференции впервые широкая научная общественность с участием представителей государственных органов власти обсуждала проблемы изучения и сохранения памятников истории и культуры Соловецких островов; были сформулированы первоочередные задачи деятельности создаваемого на Соловках музея. На конференции с докладом «Задачи изучения Соловецкого историко-культурного комплекса» выступил Д.С. Лихачев,член-корреспондент Академии наук СССР. Участники конференции посетили Соловецкие острова.