Жизнь и быт дворянской семьи

Жизнь дворянской семьи имела свои особенности.

Со времен Петра I структура и взаимоотношения в дворянской семье строились на идеологии, связавшей службу и достоинство. Во главе семейной иерархии стоял отец, который отвечал за представительство семьи в обществе и общества в семье. В обязанности главы семьи входили устройство браков потомства и карьеры сыновей. Отношение к детям в дворянской семье было строгим. Высокий уровень требовательности к ребенку объяснялся тем, что его воспитание строилось в рамках дворянского кодекса чести.

В состав семьи нередко включались домочадцы, (люди, жившие под единой крышей) за исключением слуг и крепостных.

Ведение дома считалось специфической женской обязанностью, дела вне дома – мужской.

В. А. Тропинин. Семейный портрет графов Морковых

Пол учителя всегда соответствовал полу ребенка. Вдовец мог воспитывать только сына, но дочь он обязан был отдать на воспитание родственницы.

Уход за ребенком до 7 лет доверялся няне. С 7-летнего возраста ребенок рассматривался как маленький взрослый, так как считалось, что у него появлялся разум. Обучение и воспитание мальчиков ориентировалось на служение Отечеству. В девочке воспитывалось умение жертвовать собой в качестве жены и матери.

После 7 лет для ребенка стандартом поведения становилось поведение взрослых. Дети могли присутствовать и принимать участие в разговорах взрослых, читать их книги.

Пушкин в Михайловском с няней Ариной Родионовной К. Гампельн. Портрет братьев Коновницыных

Пушкин в Михайловском с няней Ариной Родионовной К. Гампельн. Портрет братьев Коновницыных

Обучением ребенка занимался воспитатель, в круг обязанностей которого входило также воспитание манер, стереотипов поведения. Учитель всюду сопровождал воспитанника.

Однако эмоционально близких отношений с учителем, как правило, не возникало, так как учитель в семейной иерархии занимал положение слуги.

Р. Редгрейв. Гувернантка

Ребенка ориентировали не на успех, а на идеал. Как дворянин он обязан был быть храбрым, честным, образованным.

Храбрость вырабатывалась путем волевых усилий и тренировок. Мальчик 10–12 лет должен был ездить верхом наравне со взрослыми.

Отношение к внешности и одежде имело эстетический характер. Отточенные остроты и полированные ногти, изысканные комплименты и тщательно уложенные волосы дополняли друг друга. Согласно правилам хорошего тона, даже самый дорогой и изысканный наряд выглядел просто.

Вопрос о карьере и браке решался отцом. После брака мужчина, как правило, оставлял службу. Брак по любви был редок. Последней ступенью в обретении мужчиной статуса главы семьи и слуги общества являлась смерть отца.

Неизвестный художник. Портрет Е. И. Новосильцевой с детьми

Дворянство проводило дни не только на службе, но и в постоянном общении. В домах столичной знати ежедневно обед накрывался на 100 человек. А бал или званый вечер мог обойтись хозяину в значительную сумму.

Городские дома знати напоминали дворцы: они строились преимущественно из камня, украшались колоннами, скульптурами, лепными барельефами.

Г. Г. Гагарин. Бал у княгини М. Ф. Барятинской. 2-я пол. 1830-х гг.

В первой половине XIX в. дворянские усадьбы представляли собой настоящие культурные центры. Они воплощали мечту хозяев о создании собственного мира с особыми традициями, обрядами, моралью, специфическим типом ведения хозяйства, расписанием будней и праздников. Н ередко в усадьбе были театр, библиотека, храм, школы для крепостных, оркестр. Центральное положение в барском доме занимал парадный зал, где проходили балы и приемы.

ередко в усадьбе были театр, библиотека, храм, школы для крепостных, оркестр. Центральное положение в барском доме занимал парадный зал, где проходили балы и приемы.

Для работы над убранством помещений представители знати приглашали отечественных и зарубежных мастеров. Помимо парадных элементов (господского дома и парков) дворянские усадьбы имели экономические постройки: конные и скотные дворы, амбары, оранжереи и теплицы, которые строились в едином стиле с домом и парком.

Усадьба Юсуповых в Архангельском

Усадьба отражала душу хозяина и раскрывала особенности его личности. Она занимала особое место в становлении культурных традиций помещичьей России. Как природно-культурное пространство, созданное на века, усадьба стала символом дворянской семьи.

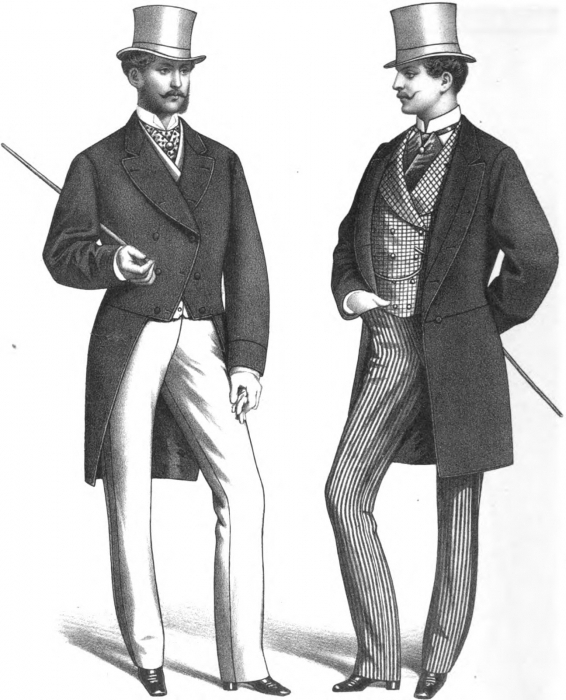

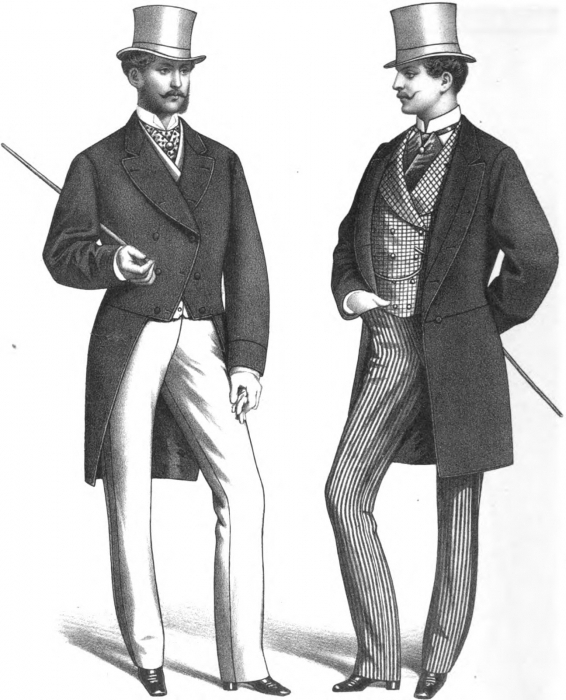

С началом XIX века произошли изменения в одежде дворян. Костюм становится европейским и светским, он выражает психологический облик человека. Эталоном гражданской одежды стали фрак, цилиндр, перчатки, трости и цветные жилетки, военный мундир.

В женской моде преобладали «античные» туалеты: платья, сшитые из тонких тканей, с высокой талией, короткими рукавами и прямой юбкой с отделкой, окаймляющей подол. Важным дополнением туалета были шарфы и шали.

Рацион русской знати в середине XIX в. насчитывал более 300 различных блюд и напитков, в том числе блюд иностранных кухонь. Продуктами повседневного потребления стали кофе, восточные сладости, бисквиты, французские, немецкие, испанские вина.

Жизнь и быт крестьянской семьи

Пасхальная открытка

Культурная пропасть между высшими и низшими сословиями в России была огромной. Крестьяне, в отличие от дворян, оставались верны старым обычаям. В деревне преобладала традиционная русская культура.

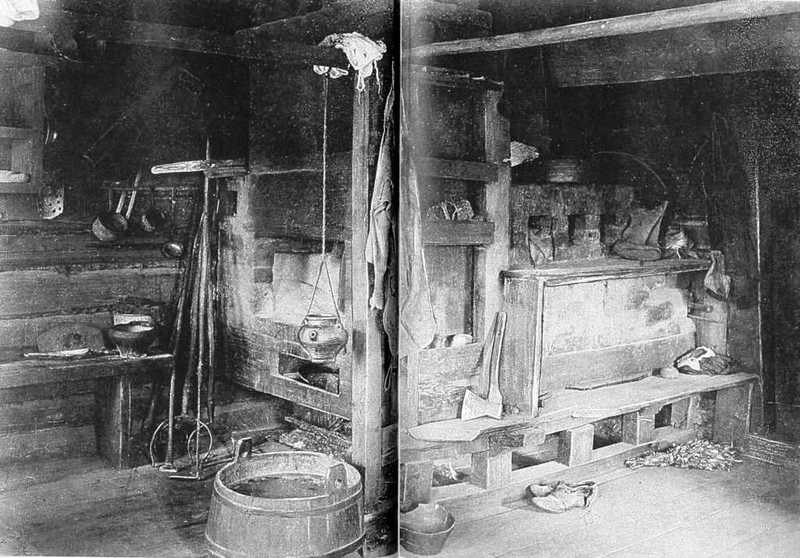

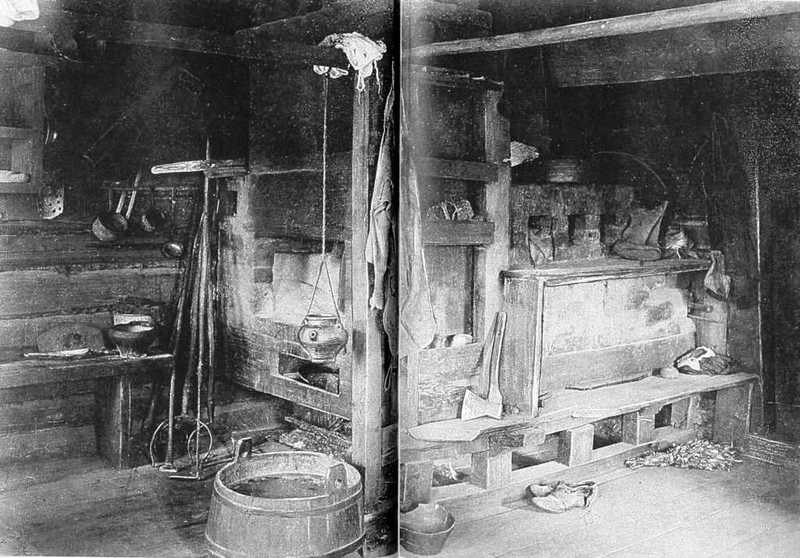

Быт и жилища крестьянства в первой половине XIX в. сохраняли черты прошедших времен. Основным строительным материалом оставалось дерево, из которого строились избы крестьян. В основании жилища находилась подклеть, т. е. помещение для скота, орудий труда, многих вещей. Над подклетью («на горе») располагалась горница. У зажиточных крестьян над горницей находилась светлица светлая парадная комната. В зависимости от достатка хозяев дома были украшены резьбой. Вместо стекла в избах крестьян использовали бычий пузырь. В домах состоятельных селян были слюдяные окна.

И. А. Ерменев. Обед (Крестьяне за обедом)

Основу убранства дома составляли табуретки и стулья. Возле печи хозяйка готовила пищу в глиняных горшках и для сохранения тепла ставила в печь. Около входной двери находилось рабочее место мужчин, где они шорничали, плели лапти, чинили орудия труда. Возле окон стоял ткацкий станок. Непременными спутниками прях зимними вечерами были светец и лучина. Спали крестьяне на печи или на полатях (дощатом настиле под потолком).

Главным продуктом питания был ржаной хлеб. Из проса, гороха, гречки, овса готовили каши и кисели. В рационе было много овощей: капусты, репы, свеклы, моркови, чеснока, огурцов, редьки, лука. Входил в употребление картофель. Мясо ели редко, обычно на праздники. Его недостаток восполнялся рыбой. Среди напитков популярны были свекольный квас, пиво, сбитень, наливки и настойки. В первой половине XIX в. широкое распространение получил чай.

В. Перов. Сельский крестный ход на Пасхе

Крестьяне носили рубахи и штаны. По мере развития ткацкого производства домотканое сукно для верхней одежды (зипунов, сермяг) заменялось на фабричные ткани. Зимой носили овчинные шубы и полушубки, длинные тулупы, подпоясанные кушаками. Шапки («грешневики») изготавливались ремесленниками. Главным видом обуви крестьян были лыковые лапти, которые носили с суконными или холстинными онучами, привязанными тесьмой. На праздники мужчины обували кожаные сапоги, женщины «коты» (тяжелые кожаные галоши). Зимой носили валенки.

Важную роль в жизни крестьян играли праздники, связанные с культурной и религиозной традицией. Накануне Рождества и до Крещения гадали. Главным обрядом на Крещение был крестный ход к проруби за святой водой. Первым весенним праздником являлась Масленица, перед Великим постом употребляли вкусную и жирную пищу, пекли блины. Любимой забавой населения в эти дни было катание с гор на санках, салазках, бревнах. На Пасху играли в бабки, лапту, катались на качелях. На Троицу гуляли в лугах и лесах, на праздник Ивана Купалы купались в реках и собирали целебные травы.

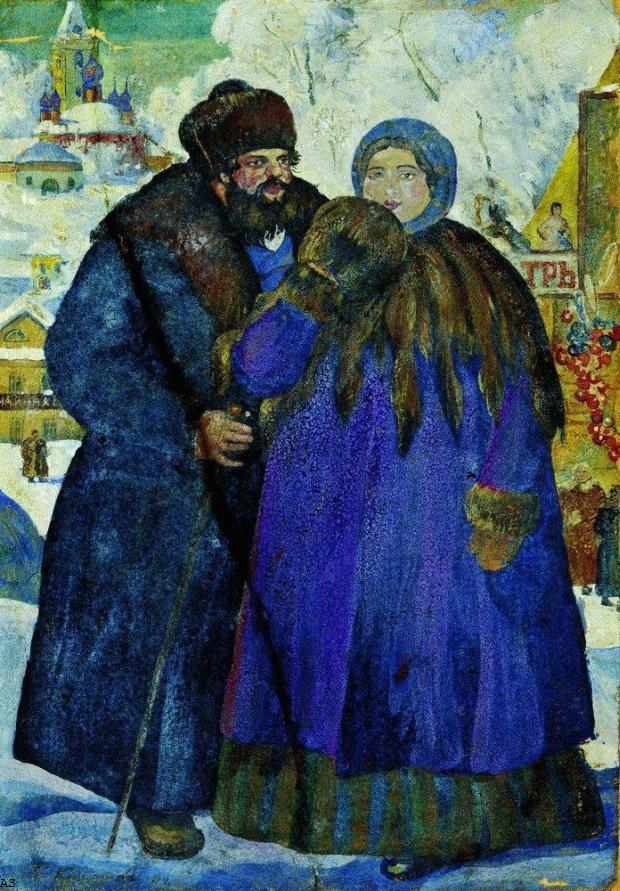

А. П. Рябушкин. Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии

Крестьянская семья объединяла представителей двух поколений родителей и их детей. Детей, как правило, было много. Основными семейными обрядами являлись крещение, свадьба, похороны. В брак юноши обычно вступали в возрасте 24–25 лет, девушки в возрасте 18–22 лет. Законным считался брак, заключенный при церковном венчании. После женитьбы сына родители и близкие родственники помогали ему построить собственный дом. Выдавая дочь замуж, родители передавали мужу приданое. В его составе помимо прочего были вещи, сшитые девушкой до свадьбы.

Жизнь и быт горожан

Москва. Никольская улица В. Первунинский. Утро в Нескучном саду

В первой половине XIX в. рост населения городов в 2–2,5 раза превышает общий рост населения империи. Постепенно изменяется облик городов. Их улицы застраивались большими каменными домами.

С развитием городской торговли и транспорта стремительно сокращается площадь индивидуальных хозяйственных построек: хлевов, сараев, бань. Улицы становятся более оживленными. Открываются трактиры, чайные, буфеты для тех, кто не мог обедать дома.

Летние гулянья проходили по главным улицам. В гуляньях участвовали в основном купцы и прочий городской люд, дворяне же уезжали в свои имения. В садах или парках играла полковая музыка, пели и плясали цыгане, жители города катались в лодках.

В. Г. Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом Б. М. Кустодиев. Купчиха за чаем

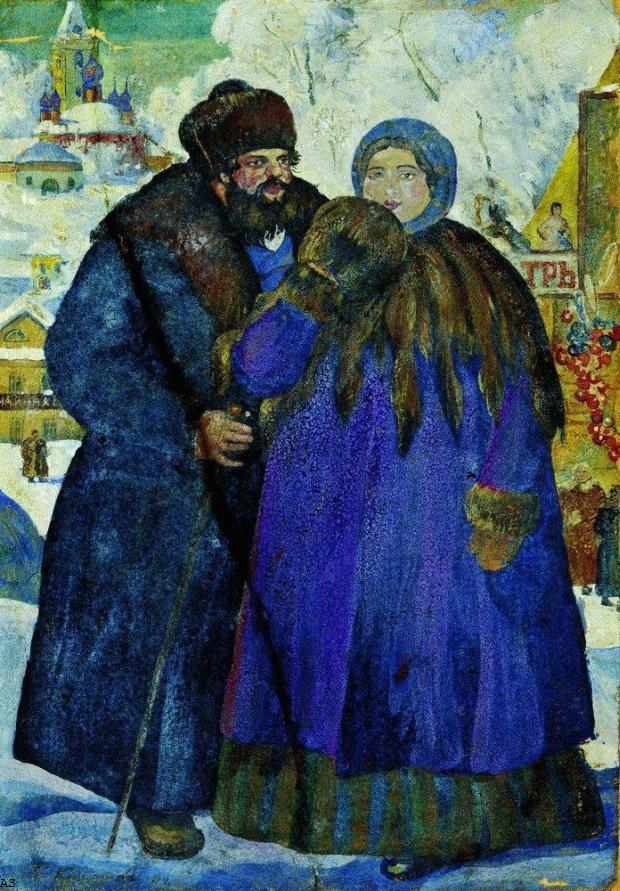

Основная масса купечества в первой половине XIX в. придерживалась традиционного уклада жизни и методов ведения дел. В домах сохранялась строгая субординация согласно «Домострою». Купцы были наиболее религиозной частью городского населения. Добрым делом в купеческой среде считалась благотворительность. Дома купцов строились из камня. В первой половине XIX в. в большинстве купеческих домов парадные комнаты оформлялись богато, но не всегда со вкусом. Потолки расписывались райскими птицами, сиренами, купидонами. Из мебели обязательными были диваны. В парадных комнатах хозяева вешали свои портреты и портреты предков, в стеклянных шкафах стояли красивые и дорогие безделушки.

Купеческая среда стала одной из хранительниц русской кулинарной культуры. Рецепты были традиционными, блюда состояли из простых ингредиентов. Известна купеческая любовь к чаю и чаепитиям.

В первой половине XIX в. старшее поколение купцов ходило в «русском платье», а младшее носило европейскую одежду. Одежда купчих имела традиционные и привнесенные из Европы черты. «Золотая купеческая молодежь» одевалась по французской моде.

Б. М. Кустодиев. Купец с купчихой

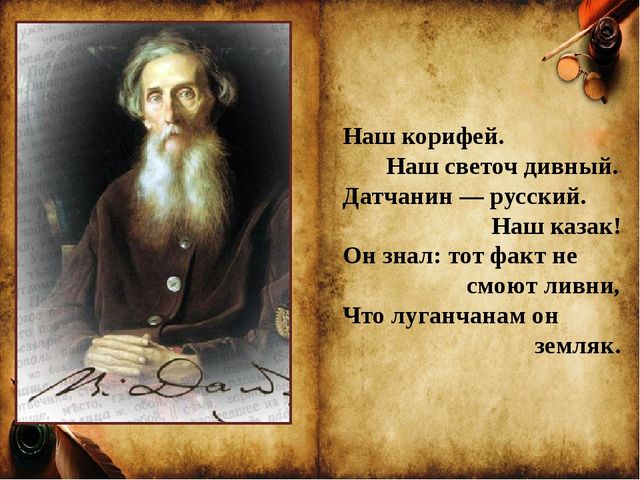

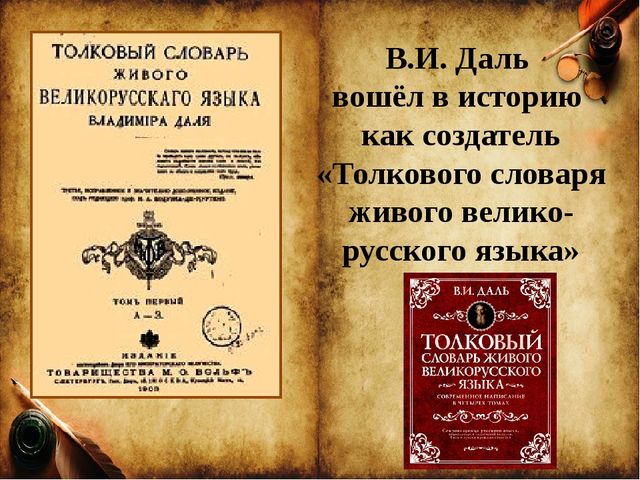

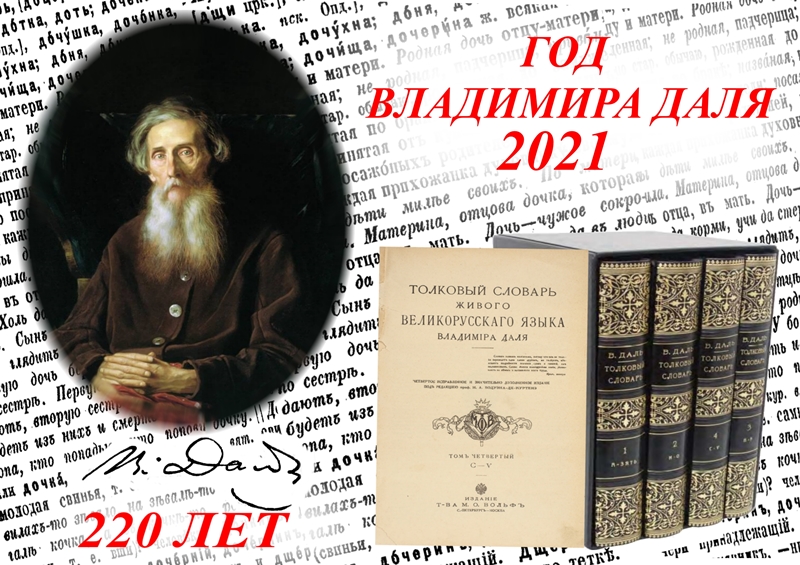

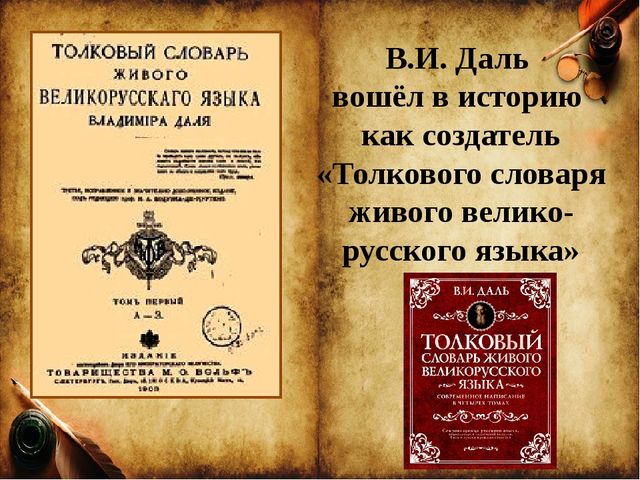

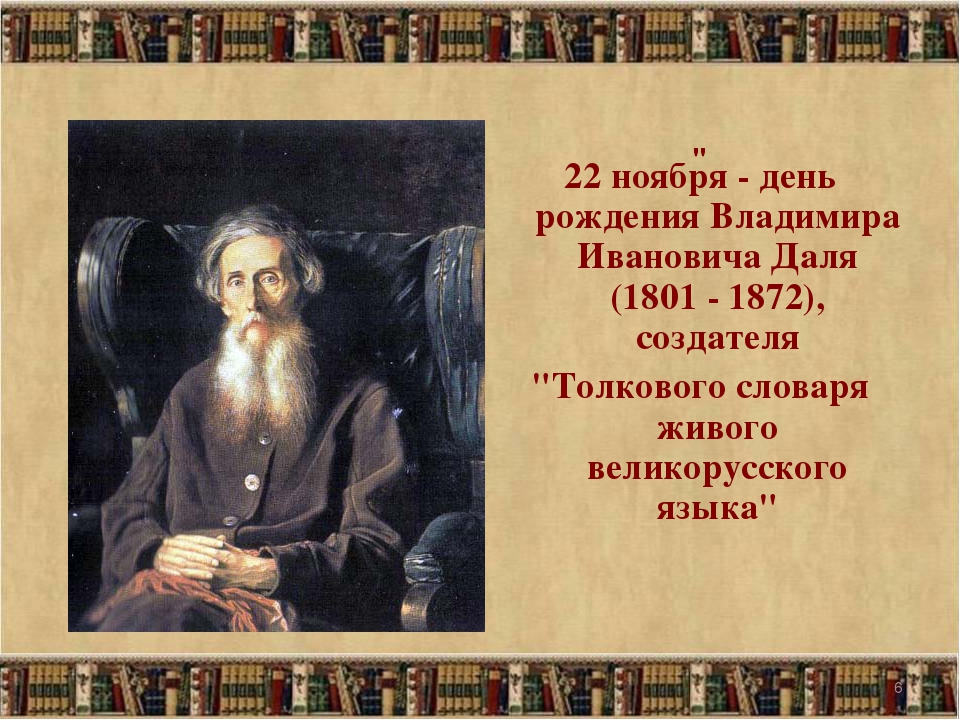

Культура и

быт эпохи

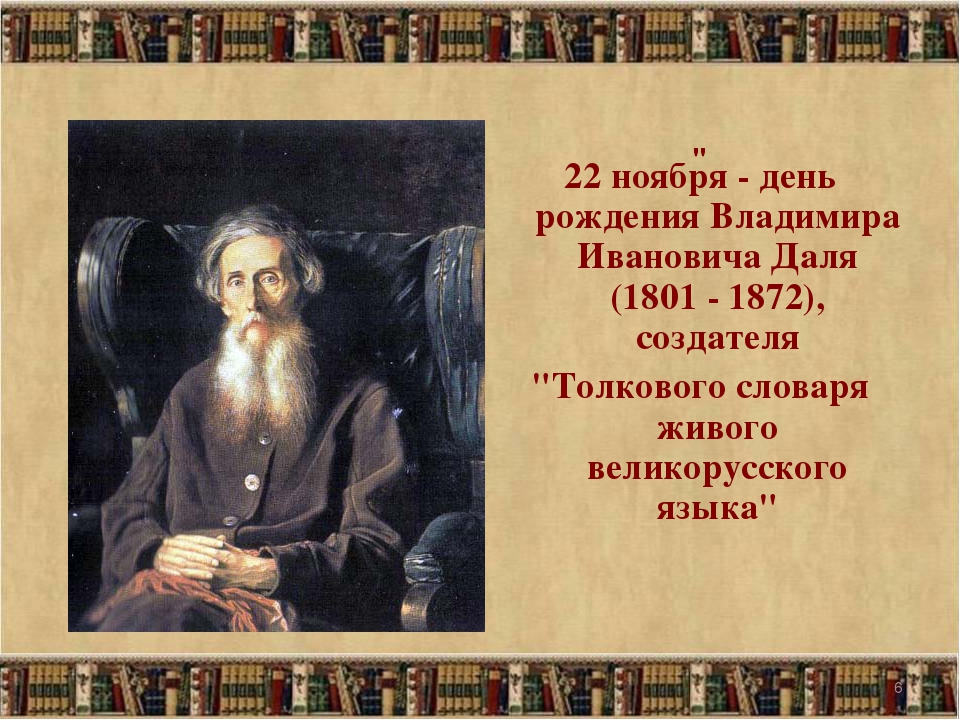

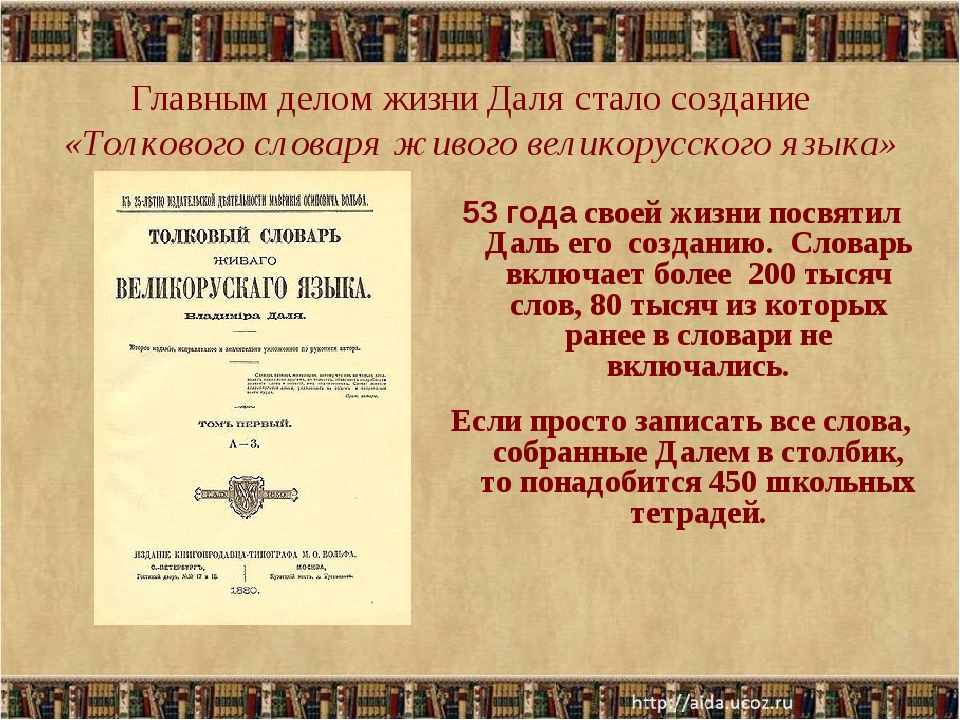

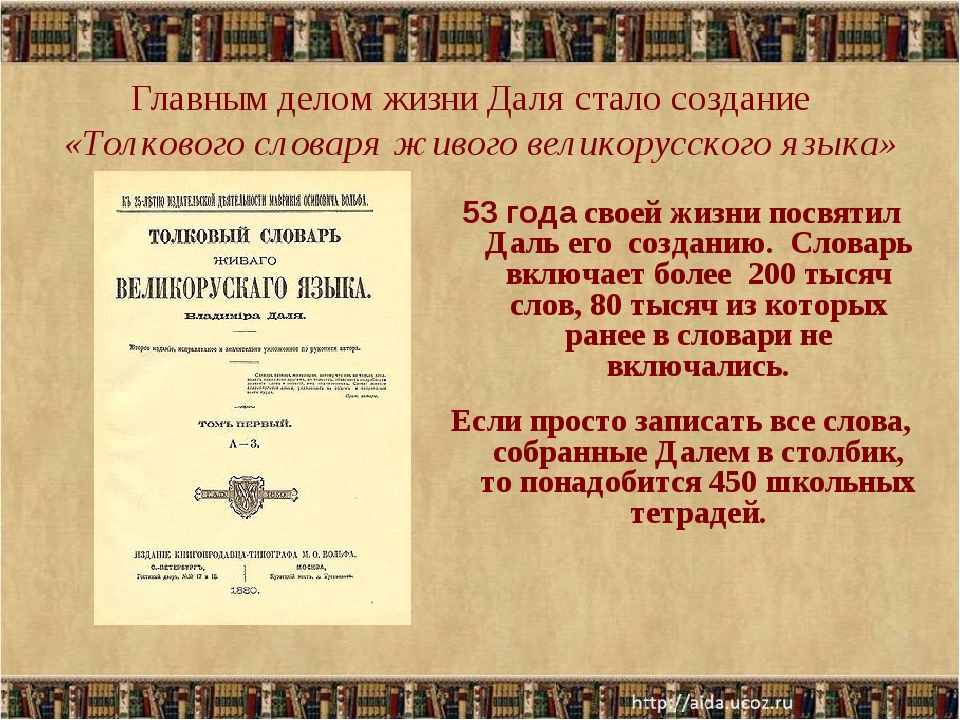

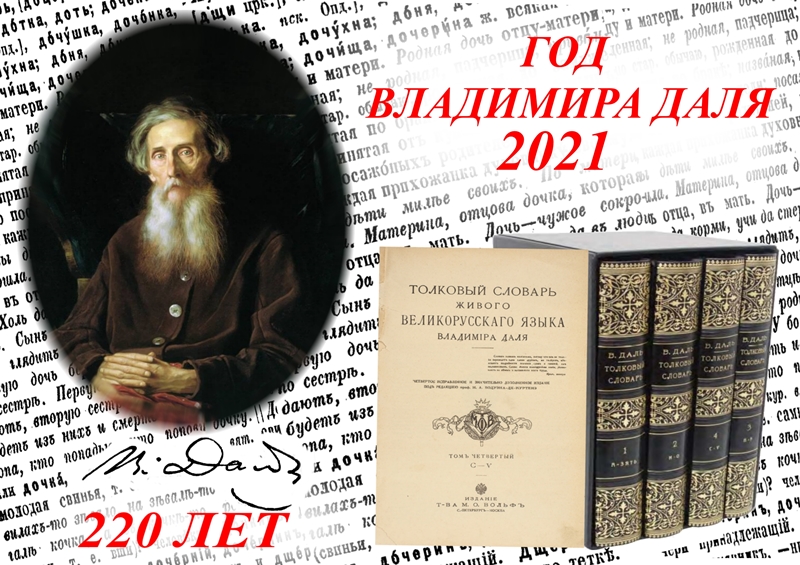

В.И. Даля

Пушкин в Михайловском с няней Ариной Родионовной К. Гампельн. Портрет братьев Коновницыных

Пушкин в Михайловском с няней Ариной Родионовной К. Гампельн. Портрет братьев Коновницыных

ередко в усадьбе были театр, библиотека, храм, школы для крепостных, оркестр. Центральное положение в барском доме занимал парадный зал, где проходили балы и приемы.

ередко в усадьбе были театр, библиотека, храм, школы для крепостных, оркестр. Центральное положение в барском доме занимал парадный зал, где проходили балы и приемы.