16

Автор: Шабанов Вадим Олегович

Учащийся: МБОУ «Основная общеобразовательная школа №20» г . Калуга, 9 «А» класса

«Культура и традиции Северного Кавказа: традиции через рассмотрение эпоса и сопоставление северо-кавказских и русских традиций»

Научный руководитель: Осипенко Анастасия Ивановна

Должность: учитель русского языка и литературы

Место работы: МБОУ «Основная общеобразовательная школа №20» г. Калуга

Секция: Культурология

Калуга, 2017

Оглавление

Введение ……………………………………………….……………………………...……..3

1. Общие сведения о населении Северо-Кавказском Федеральном округе ………..4

2. «Нартский эпос»: понятие, значение «нартского эпоса» в культуре народов Северного Кавказа …..………………………………………………………………….…5

3. Анализ произведения «Кольцо гора» из книги В.В. Савченко «Кисловодские и Кавказские легенды»: традиции, эпос…………………………………………………...8

4.Сравнение традиций на Кавказе с русскими………………………………....……..10

Заключение………………………………………………………………………………....14

Список используемой литературы……….……………………………………………..16

Введение

Цель работы: на основе народного эпоса изучить культуру и традиции народов Северного Кавказа, актуализировать знания о Северном Кавказе, для применения их в повседневной жизни и коммуникации.

Постановка задач:

1.Проанализировать данные о народах, проживающих на территории Северного Кавказа.

2. При помощи произведения «Кольцо-гора» из сборника «Кисловодские и кавказские легенды» получить представление о древних традициях народов Северного Кавказа.

3. Сравнить традиции народов Северного Кавказа с русскими традициями.

4. Сделать вывод о различиях и общих чертах русских и северо-кавказских традиций.

История разработки выбранной темы: данная тема выбрана по тому, что интересна и актуальна в современных реалиях. Выбранная тема затрагивает культуру народов Северного Кавказа, т.к. Северо-Кавказский Федеральный округ – это обширная территория Российской Федерации, в нее входят такие субъекты РФ, как: Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край; следовательно, Северный Кавказ – многонационален. Т.к. народы населяющие Северный Кавказ проживают на всей территории РФ в большей или меньшей степени, остро встает проблема различий в менталитете и традициях.

Степень изученности вопроса: в данной работе отражены особенности традиций и культуры народов Северного Кавказа, рассмотрены примеры народного эпоса, в интерпретации современного автора на основе легенд и сказаний, проведен сравнительный анализ традиций народов Северного Кавказа и русских традиций.

Актуальность работы:

1. Уместность работы заключается в том, что тема актуальна сама по себе, особенно в современных реалиях.

2. Проблема взаимоотношений разных народов актуальна во все времена.

3. Изучение эпоса и традиций помогает лучше понять представителей других национальностей, стран, прививает толерантность и терпимость к чужой культуре.

Методы работы: сравнение, сопоставление, анализ.

1. Общие сведения о Северо-Кавказском Федеральном округе.

Северный Кавказ –значительная часть территории Российской Федерации, расположенная в горах и предгорьях Кавказа. Регион на юге России, расположенный на Кавказе вдоль границы с Грузией и Азербайджаном. В этом регионе находятся плодороднейшие земли, высочайшие горные вершины и популярные российские курорты.

Данный регион является колыбелью кавказских народов: адыгейцы, туркмены, карачаевцы, балкарцы, кабардинцы, ингуши, ногайцы, черкесы, чеченцы, аварцы, кумыки, лакцы, даргинцы, табасаранцы, агулы, лезгины, рутульцы Кавказ — южная граница Европы и Азии, здесь проживают более 30 национальностей. Большой Кавказский хребет делит регион пополам: северные его склоны (Северный Кавказ) практически полностью входят в состав России. В течение веков Кавказ являлся ареной соперничества мировых держав: Византии, Персии, Османской империи. В конце 18 — начале 19 века Кавказ практически целиком входил в состав Российской империи. В конце ХХ века, после распада СССР, народы Северного Кавказа остались в составе России.

Данная территория занимает лидирующее место по производству минеральных вод в РФ, богата полезными ископаемыми: вольфрам, уголь, нефть. Плодородная почва благоприятна для выращивания сельскохозяйственных культур. Площадь Северо-Кавказского Федерального округа: 447 812 кв. км .Численность постоянного населения: 16.4 млн. человек. Иллюстрация 1.

2. «Нартский эпос»: понятие, значение «нартского эпоса» в культуре народов Северного Кавказа.

При изучении культуры разных стран ученые прибегают к эпосу. Как и у древних греков с мифами о богах, их детях от земных женщин, различных героях, у народов Северного Кавказа также есть свой уникальный эпос – «нартский эпос». На основе нартского эпоса строится культурное наследие северо-кавказских народов. Согласно исследованиям, нарсткий эпос зародился еще в 7-8 вв. до нашей эры, и уже после, в 13 веке нартский эпос разных кавказских народов начал собираться в циклы легенд и сказаний.

Кто же такие нарты? Нарты – это герои легенд и преданий народов Кавказа, могучие нартские богатыри-защитники. При упоминании нартского народа часто фигурируют реально существующие географические объекты, такие как: Эльбрус Кавказские горы, Черное море, реки; при этом настоящее расположение страны нартов неизвестно.

В нартских сказаниях действительность переплетена с художественным вымыслом. Здесь отсутствуют описания исторических событий в их хронологической последовательности, но действительность находит отражение в именовании местностей, где разворачивается действие отдельных эпизодов, а также в именах некоторых героев. Так, армянский историк Мовсес Хоренаци передает легенды об аланской царевне Сатаник (5 в.), в которых можно обнаружить отдельные сюжеты из нартских сказаний о Сатáне.

В имени Сайнаг-алдара, выступающего то союзником, то противником нартов, исследователи видят трансформацию титула хана Батыя – Саин-хан («славный хан»), а в названии чудовища Хъандзаргаса, взявшего в плен многих нартов, искаженное слово «Хъан-Ченгес» (Чингисхан). [8]

В эпосе нарты представляются благородными, бесстрашными героями. В ранних версиях эпоса нарты-богатыри обладают не только физической силой, но и хитростью, и коварством. Позднее, физическая сила героя отходит на задний план, в то время как главными становятся его смелость, бесстрашие, готовность идти наперекор судьбе и препятствиям Совершают подвиги во время охоты или же военных походов. Они воюют с мифическими существами. В этих битвах им нередко помогают божественные силы (как и древним грекам и римлянам в их мифах и легендах). Скакуны нартских богатырей тесно связаны со своими хозяевами, всячески им помогают, наделены интеллектом. Основная тема – героические деяния. Можно говорить о том, что влияние образа героя нартского эпоса может и сейчас найти свое отражение в кавказской ментальность (своеобразный кодекс чести).

Нартский эпос присутствует у большинства северо-кавказских народов. Их объединяет наличие одинаковых божеств( хотя имена разнятся), созвучные имена героев эпоса и их поступки, общность тематики. В зависимости от того , какому народу принадлежит эпос, меняется божественная система (монотеизм и политеизм), социальное деление общества.

Герои нартского эпоса. Таблица 1.

| Осетинский эпос | Адыгский | Карачаево-Балкарский | Описание героев эпоса |

| Агунда | Ахумида или Акунада | Агунда | Красивая, гордая девушка, чьего внимания добиваются все нарты. |

| Ацамаз | Ашамаэз | Ачемез | Нарт, владеющий волшебной свирелью. |

| Ацырухс | Адиюх | Ак-билек | Жена нарта Сослана (Соаруко и т.д.) |

| Батрадаз | Батараз | Батырас | Нарт, с железным телом, герой, который совершает много подвигов. |

| Сослан | Сосруко | Сосруко | Лавный герой нартского эпоса. |

| Шатана | Таней-гуаша | Сатанай-бийче | Мать всех нартов. Самая мудрая женщина. |

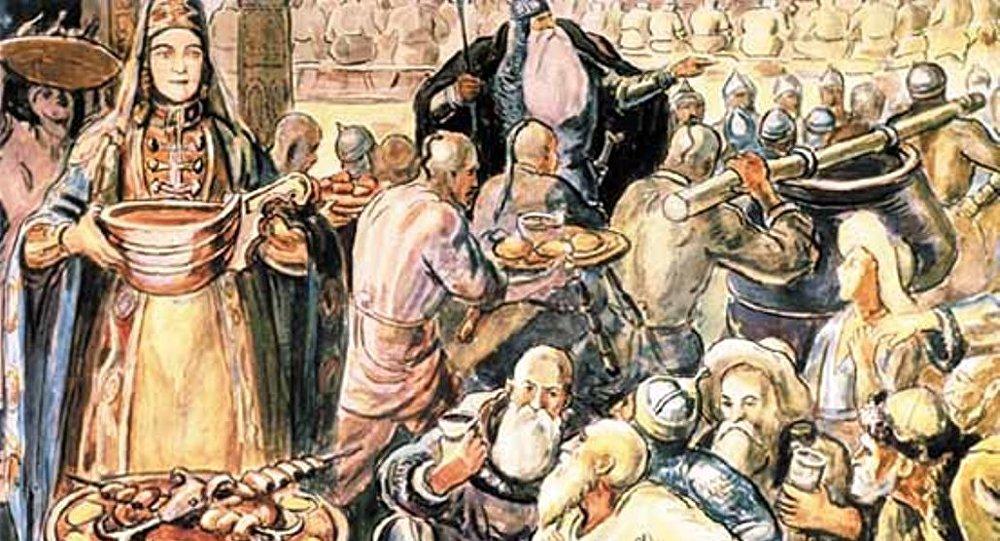

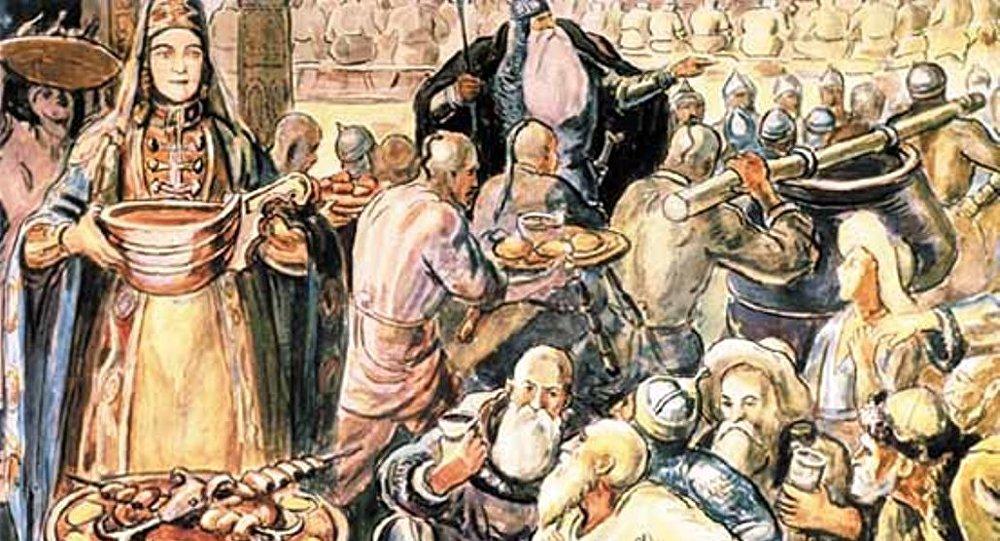

Изображение матери нартов – Шатаны. Иллюстрация 2.

Как было сказано ранее, нартский эпос имеет схожие сюжеты и ситуации с эпосом древних греков и римлян, но так же и с эпосом древней Руси. Яркий пример – наличие богатырей, одушевление коней и приписывание им человеческих качеств – богатырских спутников.

По большей части эпос представлен прозой, но в прошлом сказания и легенды имели поэтическую форму, исполнялись под аккомпанемент музыкальных инструментов, следовательно, имели ритм. Сюжет сказаний не разветвлялся, шел по четкой линии. Использовались такие художественно-выразительные средства: эпитеты, олицетворения, сравнения, нынешние фразеологизмы, парные определения и образы.

Нартский эпос — достояние всего Кавказа. Он в значительной степени повлиял на культуру народов-носителей. Обычаи, описанные в нартском эпосе, находят свое отражение в повседневной культуре осетин, в несколько измененной форме — у адыгов, абхазов, карачаевцев и балкарцев. Именами героев нартского эпоса по-прежнему называют детей. Множество населенных пунктов получили свое название благодаря нартскому эпосу: к примеру, кабардинский поселок Нарткала или осетинское селение Нарт. В Абхазии до сих пор почитается могила Сасрыквы. В честь нартов называют футбольные клубы и команды КВН. Героям ставят памятники и пишут о них картины.[9]

3. Анализ произведений «Кольцо-гора» из книги В.В. Савченко «Кисловодские и Кавказские легенды»: традиции, эпос. Сравнение свадебных традиций на Кавказе с русскими.

Легенда о «Кольце-горе» под авторством В.В. Савченко основана на реальных легендах северо-кавказских народов (в частности, легенды связанные с местностью города Кисловодска) Кольцо-гора в г. Кисловодске. Иллюстрация 3.

Сюжет данной легенды рассказывает о жадном князе Кызгане, по прозвищу Жадина, его красавице-дочери и влюбившемся в нее нарте.

Дочь князя - Кюнджаяк была прекраснее всех девушек и дочерей соседних князей: Луноликой Айджаяк(прекраснее луны, но такой же холодной), Актамак- Белая шея (гордой и прекрасной, как лебедь, чванливой и пренебрежительной), Кюныз – Солнечная девушка ( двенадцатилетней девушки, похожей на солнечного зайчика). Князь хотел выдать дочь замуж за того, кто будет более выгодным мужем не для дочери, а как отец наследников княжества и богатый человек. Князь устроил смотрины, на которых женихам предстояло соревноваться, за смотрины было принято платить (чем дольше смотришь на невесту, тем больше платишь), когда женихов осталось трое, князь сам определил правила отбора. В сватовстве князь не мог отказать ни бедному, ни богатому; первый этап смотрин проводили старейшины; так до тройки женихов дошел и табунщик князя – Бузджигит, удалой и гордый нарт, чьим верным спутником и другом был конь. Дочь князя узнала про прекрасного Буджигита, захотела на него посмотреть, их желания совпали, и они встретились; нарт сразу понял, что Кюнджаяк - его судьба, и княжне он тоже полюбился. Перед встречей нарт хотел удивить княжну джигитовкой на своем верном коне, «конь сам по себе удивлял всех свое выучкой и выездкой». Прекрасная Кюнджаяк приняла от нарта розу( ранее не принимала знаков внимания ни от кого).

Князь был встревожен переменами в дочери. Настало время испытаний, народ был рад празднику, ведь можно было погулять на смотринах и отдохнуть от тяжелой жизни. Первым испытанием стала борьба тутуш, Бузджигит вышел в в ней победителем, князь лишь ухмылялся. Второе испытание – игра на музыкальном инструменте. И здесь нарт оказался лучше всех, по началу князь не принимал его победы, тогда нарт играл на пастушьей свирели так, что табуны лошадей и отары овец поскакали на звук его свирели. Князь был крайне недоволен, но лишь потирал руки, с третьим испытанием нарту не справиться – принести самое прекрасное кольцо для княжны. Хоть у Бузджигита и было золото за первое испытание боем, но он все равно не успел бы найти столь необходимое ему кольцо. Кольца соперников были хороши, но он решил отдать все золото – князь был непреклонен. Тогда отважный нарт при всем народе предложил князю сделать такое кольцо, что никто не сможет. Он взял лук и «пустил мощную стрелу, с необыкновенно большим наконечником». Стрела полетела к скале и пробила в ней кольцо. Князь не мог ни признать победы Бузджигита и был крайне опечален этим фактом. Джигит отдал князю золото, забрал прекрасную княжну. Князь Жадина остался без дочери, без наследников. После память о жадном князе ушла, а славный род Бузджигита « и поныне живет в тех местах, о преданной любви людям веками напоминает «Кольцо-гора»; именно с тех пор влюбленные начали дарить друг другу кольца в залог вечной верности и вечной Любви.»

В данной легенде используются такие художественные приемы как сравнения: «брови птицами вспорхнули и прочно уселись вразлет-полумесяцами», «оказался скользким, как змея», «песня, как подстреленная птица». Эпитеты: «золотисто-бронзовый великан», «песня длинною в жизнь», «купола переливались лазурью и спорили с небесами», дивная птица», «синь небесных глаз». Фразеологизмы: «золотые руки», души не чаял», «гол как сокол». Данные приемы также использовались в нартском эпосе.

В «Кольцо-горе» показаны свадебные обычаи кавказских народов: смотрины, выкуп, состязания для женихов (бои, калым), свадьба является праздником – для всех.

Сравнение традиций на Кавказе с русскими.

1.Современные свадебные традиции Северного Кавказа и русские традиции.

Общее в традициях:

Младшая сестра/брат не вступают в брак перед старшими (данная традиция устарела в современном обществе, но частично сохраняется в деревенской местности).

Перед свадьбой проходит сватовство ( на Кавказе обязательная часть, в русских традициях существует, но необязательно).

На празднике присутствует много гостей ( говоря о кавказских свадьбах – около 100-200 человек, в зависимости от многочисленности рода, на русских свадьбах обычно присутствуют все родственники).

Религиозный ритуал вступления в брак. Официальная роспись.

Отличия:

| Свадьба праздник для всех жителей. Жених и невеста – символ свадьбы. Но и участники. Часто праздник в разных домах. | Свадьба для родственников и друзей, жених и невеста празднуют со всеми и активно участвуют в празднике. |

| Свадебное «Горько!» запрещено. Гости только со стороны жениха ( кроме сестер невесты). | Жених пьет из туфли невесты. Невесту передает жениху ее отец. Бросить свадебный букет. Танец молодоженов. |

| Перед свадьбой смотрины. Выкуп невесты (калым), гуляют свадьбу 3 дня. Кража невесты. | Выкуп невесты (калым), перед этим жених и его друзья проходят конкурсы .Наличие свидетелей. Кража невесты. |

В горных селениях по сей день, сохранилась церемония, дающая женщине «шанс на равноправие». Называется «Испытание жениха». Разные тетушки невесты обмазывают ее тело толстым слоем жира и обматывают веревками. Девушка, разумеется, обнажена, на ней лишь «немного нижнего белья». Обвязанная, она напоминает кокон. Жених-испытуемый должен как можно быстрее распутать на невесте веревки и суметь овладеть ею. Если все случается в краткий срок - быть ему абсолютным главой семейства, жена в таком случае не имеет право голоса.[10]

2.Похоронные традиции.

На Кавказе похороны носят общественный характер, т.е. все родственники, знакомые оплакивают усопшего, помогают организовать поминки ( материально).

При смерти человека родственникам и друзьям посылается «горевестник».

Усопшего принято одевать во все новое, открывать настежь двери, чтобы любой мог прийти и оплакать его смерть.

Параллельно с ритуальным оплакиванием шли приготовления к погребению – рыли могилу, сколачивали гроб, а затем омывали и одевали покойного. В зависимости от пола умершего это делали мужчины или женщины, соответственно, в кунацкой или на семейной половине дома. Погибших в бою, что считалось почетным, не обмывали и одежды на них не меняли. Едва ли не повсеместно на грудь покойному клали ножницы или другой острый железный предмет. Это был не остаток древнего обычая захоронения вместе с покойным нужных ему в загробной жизни вещей, как считают некоторые авторы, а скорее прием апотрофической магии, связанный с представлением о том, что подобные вещи отпугивают нечистую силу. Подобные представления сохранились, но они нашли выражение в некоторых других погребальных ритуалах. Затем тело накрывали и несли на кладбище или в фамильный склеп. Хоронить полагалось в день смерти до захода солнца. У осетин-христиан дольше, чем у мусульман Северного Кавказа, держался обычай сопровождать умершего необходимым ему в загробном мире инвентарем или его деревянными копиями, в то время как у мусульманского населения Северного Кавказа сами вещи заменялись их изображениями на надгробном памятнике. [11]

Еще одна особенность погребения – родовые кладбища, т.к. ранее в одном поселении жил один род. Поэтому часто при переезде в другой населенный пункт составляют завещание о месте погребения.

Вещи покойного раздаются родственникам и знакомым, чтобы память о человеке дольше сохранялась.

Как и в Древней Руси на Кавказе существовал и по сей день существует так называемый «институт плакальщиц». Их роль – причитать , плакать и восхвалять усопшего.

Традиционная еда: 40 дней в качестве «садаки»- милостыни готовят и раздают традиционные тонкие лепешки с маслом , а также дают халву, которую тоже готовят три дня, а некоторые – все сорок дней.

Русские похоронные традиции.

До того, как на Руси приняли христианство тела усопших у западных и восточных славян было принято сжигать, т.к. душа быстрее попадала на небо. У северных славян умерших хоронили под земляной насыпью - «курганом». Знатных людей хоронили вместе с домашней утварью, конем и оружием.

После принятия христианства покойников было принято класть головой в «красный угол», где находился иконостас, после чего их накрывали белым холстом. На 3 день происходило захоронение. На гроб бросали горсть земли ( так поступают и сейчас).

Ранее поминки назывались «тризной», которая в свою очередь являлась ритуалом для облегчения перехода души покойника в мир иной.

Традиционная еда – кутья ( рис с изюмом), кисель. Срок поминок, как и на Кавказе – 40 дней.

Традиции и обычаи Северного Кавказа.

У северо-кавказских мужчин есть свой негласный кодекс поведения, который сформировался очень давно по влиянием культуры( в том числе под влиянием нартского эпоса). Он представляет собой некую систему правил и норм поведения.

Т.к. раньше все сделки скреплялись словесно, «слово» на Кавказе стало законом, нарушение слова – преступление. Главное для мужчины- создать себе достойную репутацию.

Северный Кавказ это место сплетения традиций, законов шариата (исламской веры) и законодательства РФ. Когда невозможно разрешить ситуацию с помощью традиций или законов шариата, на помощь приходят законы РФ.

Одной из наиболее «диких» традиций можно назвать похищение невест. Это довольно тяжкое преступление, т.к. девушку крадут в прямом смысле этого слова, ее уводят силой, и т.к. она ночевала не дома и с незнакомым мужчиной, то просто вынуждена выйти за него замуж, т.к. ее честь запятнана.

Еще одна малоприятная традиция связанная со свадьбой – ранний брак. В некоторых поселениях до сих пор насильно выдают замуж девушек 14-16 лет.

Также на Северном Кавказе из-за ислама распространено многоженство. Обычна такая ситуация плохо воспринимается первой женой.

Такая же ситуация и с разводами, т.к. Северный Кавказ подвержен влиянию традиций и ислама, после развода дети остаются с отцом и воспитываются родственницами мужа. Из-за этого женщины попросту вынуждены оставаться с мужем.

Что касается женщин в целом. Ее главная роль – женщина-жена и женщина-мать, на чем часто и заканчиваются ее социальные роли. Первое место в женской иерархии занимает мать, потом сестра, которую оберегают братья, и уже только потом жена. Раньше женщину практически полностью контролировал мужчина ( муж, отец, братья), куда она ходит, что делает, как одевается, с кем общается. Нередко, из-за неправильное поведение родственниц мужчины получают порицание и жалобы.

В современном обществе все чаще молодые люди начинают жить отдельно от родителей, что способствует развитию у них самостоятельности. ( ранее, как и сейчас был сильно развит такой социальный институт как «совет старейшин», чьи советы и решения принимались безоговорочно).

Хотелось бы отметить, что раньше на Руси тоже были достаточно жесткие рамки в отношениях мужчин и женщин, и жесткая иерархия. Подчинение главе рода и его воле. Необходимо понимать. Что в силу своих особенностей русские и северо-кавказские культуры и традиции достаточно разные, по-разному происходили изменения в сознании и поведении людей, под влиянием религии, устоявшихся обычаев, законов. Хотя на ранних стадиях и можно найти достаточно много общего.

Заключение.

Рассматривая культурную основу Северного Кавказа (нартский эпос), можно заметить его схожесть с русскими былинами, сказками. Обилие эпитетов, сравнений, выражений, ставших крылатыми. Поэтичность изложения. Большинство былин сложены в стихотворной форме, как и ранние нартские сказания и легенды.

Присутствие главного героя – нарта ( он же богатырь) характерно как для русского народного творчества, так и для нартского эпоса. Наличие божеств, языческих и в более позднее время переход к единобожию. Сюжет завязан на борьбе с нечистой силой, охоте, битве , вместе с ним может присутствовать любовная линия. Богатыря или нарта сопровождает верный друг-конь, в русских народных сказках коней иногда заменяли на других зверей (« Иван-царевич и Серый Волк»). Характерно и вмешательство божественных или же волшебных сил. Становится понятно, что народное творчество северо-кавказских народов и русского народа во многом схоже.

Что касается современных традиций, в свадебных общими являются: выкуп невесты, затяжной праздник (до 3 дней), в 21 веке – роспись в ЗАГС, кража невесты; в остальном же есть отличия: северо-кавказские традиции в большей степени сохранили самобытность и нормированность.

Так на Кавказе сохраняются традиции всеобщего кумовства, когда все родственники работают в одном месте, такое можно наблюдать в русских традициях, но в 21 веке такое практикуется все реже.

Рождение ребенка на Северном Кавказе: женщинам разрешено не поститься; беременную женщину полностью освобождают от работы по хозяйству; перед родами девушка уходит в дом отца; сохранение пуповины после рождения ребенка ( по поверью она приносит здоровье и может вылечить ребенка); после родов женщину могут посещать только родственницы со стороны мужа. В день выписки устраивается праздник, гости обязательно приходят с подарками. Если родился мальчик, то женщины привозят ему колыбель, а для девочки кроватку или коляску (по верованиям мальчики более почитаемы). В современных русских традициях сохранились выписка из роддома с последующим праздником, часто детей называют в честь предков, а также сохраняют детскую бирочку (которая дается при рождении).

Данное исследование помогает лучше понять общность и различие наших культур, как следует и не следует себя вести в обществе представителей Северного Кавказа, чтобы не задеть их традиции, обычаи, верования. Проанализированная информация дает достаточный объем знаний для корректного поведения в той или иной ситуации.

Хочется подвести итог: наши народы разные, но в тоже время похожи, а главное проживаем в одной стране. Есть нечто общее в культуре, как и то, что сложно принять. Стоит быть более терпимыми к чужим традициями обычаям, ведь наши традиции тоже могут показаться другим народам варварскими. Прежде чем осуждать чужую культуру, следует узнать свою собственную культуру и историю ее развития.

Список используемой литературы

1. Абаев В.И. Нартский эпос – статья из Большой советской энциклопедии.

2. Горячев Ю., Шевцова А., Омельченко Е.. Обычаи традиции общения в культуре народов Кавказа.- Этносфера. 2010

3. Коршунов Е.И., Инал-Ипа Ш.Д., Калоев Б.А.. Сказания о нартах – эпос народов Кавказа.-М.: Наука, 1969

4. Ней В.. Русский праздник . Традиции и обычаи.: Риол Классик.

5. Оларуссо Дж.. Нартские саги из Кавказа: Мифы и легенды черкесов, абазин, абхазов и убыхов.- Принстонский университет. Нью-Джерси. 2002

6. Савченко В.В. Кисловодские и кавказские легенды..- Новопавловск, 2008.

7.Сказания о нартах – эпос народов Кавказа. Сборник. – М.: 1969.

8.http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/NARTSKI_NARTOVSKI_EPOS.html

9. https://papahastories.ru/nartskiy-epos/

10. http://www.праздник01.рф

11. http://funeralportal.ru/library/1541/5398.html