СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Курс лекционного материала по дисциплине "Сестринское дело во фтизиатрии"

Курс лекционного материала по дисциплине "Сестринское дело во фтизиатрии"

Просмотр содержимого документа

«Курс лекционного материала по дисциплине "Сестринское дело во фтизиатрии"»

Лекция №1. Введение. Предмет и задачи фтизиатрии. История развития фтизиатрии. Эпидемиология. Особенности микобактерий туберкулёза.

Лекция №2. Принципы и методы диагностики туберкулёза. Туберкулинодиагностика.

Лекция №3. Классификация туберкулёза. Первичный туберкулёз. Сестринский процесс при различных клинических формах первичного туберкулёза.

Лекция № 4. Вторичный туберкулёз. Сестринский процесс при различных клинических формах вторичного туберкулёза. Внелёгочный туберкулёз.

Лекция №5. Принципы и методы лечения туберкулеза .

Лекция №6. Принципы и методы профилактики туберкулёза.

Словарь терминов

Тесты для самоподготовки.

Ситуационные задачи .

Приложения.

Список использованной литературы.

Лекция №1. Введение. Предмет и задачи фтизиатрии. История развития фтизиатрии. Эпидемиология. Особенности микобактерий туберкулёза.

Цель: Сформировать представления и знания, необходимые для изучения основных понятий, этапов развития, эпидемиологии фтизиатрии.

Уровни усвоения:

Представления:

· Основные этапы развития истории фтизиатрии.

· Основные научные достижения во фтизиатрии.

· Различные виды и формы микобактерий туберкулёза

· Патогенез и патологоанатомические изменения в организме при туберкулёзе.

Знания:

· Определение фтизиатрии, туберкулёза.

· Основные задачи фтизиатрии

· Актуальность фтизиатрии

· Определение понятий: больной туберкулёзом, инфицированный туберкулёзом, контактный по туберкулёзу.

· Свойства и особенности микобактерии туберкулёза.

· Факторы, способствующие возникновению развития туберкулёза.

· Способы и пути заражения туберкулёзом.

· Особенности иммунитета при туберкулёзе.

План лекции:

1. Определениетуберкулёза.Статистика туберкулёза

2. Краткая история развития фтизиатрии.

3. Свойства и особенности возбудителя туберкулёза..

4. Эпидемиология туберкулёза.

5. Представления о патогенезе и патологической анатомии .

6. Особенности иммунитета при туберкулёзе.

1. Определение туберкулёза. Статистика туберкулёза.

Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза и характеризующееся образованием специфических гранулем в различных органах и тканях, а также полиморфной клинической картиной.

Название болезни происходит от латинского слова tuberculum – бугорок

Фтизиатрия – наука, изучающая туберкулёз (от греческого слова «phthisis»- истощение).

Туберкулез- занимает первое место среди всех инфекционных заболеваний и

представляет одну из важных социальных и медико-биологических проблем.

По данным ВОЗ ежегодно в мире туберкулезом заболевают не менее 9 - 10 млн. человек и не менее 3-4 млн. умирают от этой болезни. В апреле 1993 года ВОЗ объявила туберкулез проблемой «всемирной опасности». Увеличилось число больных с запущенными формами туберкулёза.

На ухудшение эпидемической обстановки в России большое влияние оказали:

- социально-экономические потрясения, произошедшие при распаде СССР и сопровождавшиеся обнищанием населения, массовой безработицей, военными конфликтами.

- рост миграции населения из республик Закавказья и Средней Азии, где туберкулез был очень распространен и раньше. Среди мигрантов туберкулез встречается в 8-20 раз чаще, чем у оседлых людей из «спокойных» регионов.

- уклонение некоторой части больных от лечения (в основном это лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией, которые предпочитают пользоваться льготами, и не заинтересованы в излечении).

- невысокий уровень санитарии и гигиены, культуры поведения.

- боязнь рентгенологических методов обследований (особенно после Чернобыльской трагедии)

- отказ от вакцинации против туберкулеза так, как участились случаи аллергии.

Краткая история развития фтизиатрии.

Заболевание, которое мы называем туберкулезом известно с глубокой древности, и является спутником человечества на протяжении всего времени его существования.

Явные признаки этого заболевания сохранились на костных останках древних людей. В четырех из десяти мумий Древнего Египта, датированных 17 веком до нашей эры, были обнаружены следы туберкулезного поражения скелета.

Основные клинические проявления туберкулеза: кашель, мокрота, кровохарканье, истощение описаны еще Гиппократом, Галеном, Авиценной.

В 1819 года французский ученый Р. Лаэннек (R. Laёnnec) впервые ввел термин «Туберкулез». Он отметил, что наличие бугорков в легком является причиной легочной чахотки и составляет ее анатомическую основу.

В 1865 г. Вильмен (B. Villemin) впервые доказал, опытным путём на животных,  инфекционную природу туберкулёза .

инфекционную природу туберкулёза .

В 1882 году немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, который был назван бациллой Коха (БК).

В 1890 году Кох впервые получил туберкулин.

В 1907 году детский врач из Вены Чезенатико Клеменс фон Пирке предложил кожную пробу с туберкулином для выявления инфицированных людей.

В 1919 году французские ученые Кальметт и Герен (A.Calmette и J.Guerin) создали вакцинный штамм МБТ для противотуберкулезной вакцинации людей (называется BCG – Bacilles Calmette и Guerin). Вакцина БЦЖ впервые была ими применена на новорожденном ребенке в 1921 году,

В России вакцинация ВЦЖ (реr os) стала использоваться с 1925 году

С середины 50-х годов прошлого века вакцинация новорожденных стала обязательной.

С 1962 года стала применяться внутрикожная вакцинная ВСЖ.

В 1944 году в США бактериолог С. Я. Ваксманом (S.Waksman) открыл стрептомицин, оказывающий бактериостатическое действие на микобактерии туберкулеза. С 1954 года в лечебную практику вошли и другие противотуберкулезные препараты - ПАСК, тибон, препараты ГИНК

В конце 60-х годов XX века, для лечения больных туберкулезом были предложены другие высокоэффективные препараты – рифампицин, этамбутол.

В России противотуберкулезное движение началось в конце XIX века. В 1909 г. в Москве была открыта первая бесплатная амбулаторная лечебница для больных туберкулезом.

Большой вклад в изучении туберкулеза внесли советские ученые С.П. Боткин, А.А. Остроумов, Г.А. Захарьин.

20 апреля 1911 года организация первого Туберкулезного дня, или Дня «Белой ромашки». В этот день в Москве на площадях, улицах, в магазинах, трамваях, учреждениях были расклеены 1000 плакатов, розданы 22 000 плакатов-летучек и 100 000 листков, в которых содержались сведения о причинах туберкулеза, мерах его предупреждения. Для получения денежных средств была организована массовая продажа целлулоидного цветка – белой ромашки, которая стала эмблемой борьбы с туберкулезом.

Основными актуальными задачами фтизиатрии в настоящее время являются:

- профилактика и снижение заболеваемости туберкулезом,

- своевременное выявление

- эффективное лечение больных туберкулезом.

Свойства и особенности возбудителя туберкулёза.

Возбудитель туберкулеза относится к обширной группе микобактерий родственных низшим растительным организмам – лучистым грибам или актиномицетам.

Существует несколько типов микобактерий:

-  Mycobacterium tuberculosis (человеческий вид) -92%

Mycobacterium tuberculosis (человеческий вид) -92%

- Mycobacterium аfricanum (промежуточный вид) – 5%

- Mycobacterium bovis (бычий вид) – патогенные для человека – 3%

- Mycobacterium avium (птичий вид) – условно-патогенный для человека.

Микобактерия туберкулеза (МБТ), имеет форму слегка изогнутых палочек длинной 1-10 мкм и шириной 0,2-0,6 мкм, гомогенные или зернистые со слегка закругленными концами.

Белки (туберкулопротеиды) МБТ являются основными носителями антигенных свойств МБТ.

Липидная фракция обеспечивает кислотоустойчивость (отличительное свойство микобактерии туберкулеза), которая может частично или полностью утрачиваться.

Микобактерии туберкулеза неподвижны, не образуют конидий и капсул, они являются аэробами.

Основные свойства МБТ

1) Размножение происходит достаточно медленно, деление клетки происходит за 20 – 24 часа. На жидких питательных средах при tº 37 С º видимый рост проявляется на 5-7 сутки, твёрдых питательных средах - на 14-15 сутки.

2) Обладают устойчивостью:

· к воздействию факторов окружающей среды, не боятся холода (выживают при температуре -269˚ С.),

· к высоким концентрациям кислот, щелочей, спиртов (кислотоустойчивость).

3) Отличаются большой жизнеспособностью, т.е. свои патогенные свойства могут сохранять в:

- высохшей мокроте в темноте, без доступа солнечного света, в течение 10 – 12 месяцев,

- закрытом помещении, на страницах книг, одежде, мебели, стенах до 3- 4-х месяцев,

- уличной пыли до 2-х недель,

- сырой земле от 4-х до 12 месяцев.

- воде до 5 месяцев,

- сливочном масле - до 8месяцев, сыре – до 7 месяцев.

На МКБ губительно действуют прямые солнечные лучи, под воздействием которых, они погибают через несколько часов.

Быстро гибнут:

· при кипячении (через 15 мин.),

· от воздействия УФО, хлорной извести, хлорамина, йода, формалина. Для обеззараживания используют препараты, содержащие хлор в высоких концентрациях.

В сухожаровом шкафу – при tº 100 С º , погибают через 45 мин.

4).Проявляют изменчивость и приспособляемость к неблагоприятным воздействиям.

Изменчивость МКБ проявляется в следующих формах:

- Морфологическая изменчивость

- Изменчивость к красящим веществам

- Биологическая изменчивость – изменение вирулентности в сторону повышения или снижения дл полной утраты вирулентности.

Морфологическая изменчивость проявляется в виде полиморфизма, т. е. способности к образованию разных форм. Могут полностью или частично утрачивать клеточную мембрану (так называемые L формы) и становятся недоступными для действия лекарственных препаратов или естественных механизмов защиты человека.

Это позволяет микобактериям годами и десятилетиями незаметно существовать в условиях живого организма, но при этом постоянно сохраняется опасность, что они вновь трансформируются в обычные микобактерии и вызовут повторное заболевание туберкулезом.

Атипичные формы МБТ могут вызывать заболевания человека и животных, неотличимые от клинических, рентгенологических и морфологических проявлений туберкулёза. Такие заболевания называются микобактериозами.

Эпидемиология туберкулеза.

Источники туберкулезной инфекции -это больные туберкулезом:

· люди,

· животные

· птицы

За сутки люди, страдающие туберкулезом легких с массивным бактериовыделением, могут с мокротой выделить миллиард и более микобактерий.

Каждый бактериовыделитель за время болезни заражает в среднем 10-15 человек в год.

Несмотря на то, туберкулез не относится к высоко контагиозным заболеваниям, но при длительном контакте с бактериовыделителем происходит инфицирование 25-50 % людей.

Для инфицирования и развития заболевания туберкулезом имеют значение:

- доза микобактерий;

- продолжительность контакта с больным туберкулезом;

- неблагоприятные жилищные условия;

- несоблюдение правил личной гигиены.

Известно более 50 видов млекопитающих и более 80 видов птиц, которые подвержены заболеванию туберкулезом.

Из животных для человека опасны коровы и козы, но коровы наиболее значимы в эпидемиологическом отношении.

Туберкулез у собак, кошек, овец, свиней большой эпидемиологической опасности для человека не представляет.

Пути заражения (инфицирование) человека МБТ:

- аэрогенный путь (через дыхательные пути) – 90-95%; - основной

- алиментарный путь (через желудочно-кишечный тракт);

- контактный путь (через повреждённые слизистые оболочки и поврежденную кожу);

- внутриутробное заражение плода (в результате проникновения микобактерий через сосуды плаценты и пупочную вену).

Аэрогенный путь - При кашле, чихании, смехе, даже при разговоре мелкие капельки слюны и мокроты рассеиваются в окружающем воздухе на расстояние до 1,5 метров и могут удерживаться в нем до 30-60 минут. В таких капельках содержаться микобактерии, при вдыхании они проникают в легкие окружающих людей. Могут проникать с уличной, книжной, бытовой пылью и т.д.

Алиментарный путь - Микобактерии бычьего вида передаются от животных к человеку в основном через молоко и молочные продукты, реже при употреблении зараженного мяса

Необходимо понимать, что заразиться (инфицироваться) туберкулезом это не всегда значит заболеть!!!.

Только 5-15 % инфицированных заболевают туберкулезом. Это объясняется тем, что на протяжении многовекового контакта с возбудителями туберкулеза человеческий организм выработал удовлетворительные механизмы защиты от них.

Среди, впервые заболевших туберкулезом, 90% составляют лица из групп риска. Среди больных преобладают мужчины среднего и старшего возраста.

Группы риска лиц, у которых риск заболевания туберкулезом более высок, чем у остального населения. К ним относятся:

1.больные, страдающие:

- сахарным диабетом;

- повторными или атипично протекающими пневмониями;

- ХНЗЛ (хроническими неспецифическими заболеваниями легких);

- хроническими психическими заболеваниями;

- язвенной болезнью желудка и 12 -перстной кишки

- хроническим алкоголизмом и наркоманией

- СПИДом и ВИЧ – инфицированные;

2. пациенты, получающие длительное лечение цитостатиками и глюкокортикоидами;

3. лица, оперированные по поводу заболевания желудка;

4. лица с профессиональными пылевыми заболеваниями легких (пневмоканиозами);

3. лица, перенесшие тяжелые операции и травмы;

5. женщины в послеродовом периоде;

6. мужчины старше 45 лет, курильщики.

7. лица с асоциальным поведением

Предрасполагающие факторы:

- тяжёлые условия труда,

- недостаточное питание

- неудовлетворительные жилищные условия

Показатели эпидемиологичесой обстановки по туберкулезу:

· Инфицированность - % отношение числа лиц, положительно реагирующих на туберкулин, по отношению к числу обследованных - определяет ситуацию по туберкулезу среди детского населения. По данным ВОЗ, проблемы туберкулез не существует в той стране, где инфицированность детей до 14 лет составляет 0,1%. В нашей стране – 2,5%.

Представления о патогенезе и патологической анатомии.

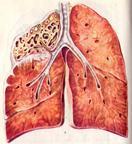

Туберкулезом может поражаться любой орган, кроме волос и ногтей, но преимущественно поражаются легкие, туберкулез легких составляет 85-90 %, туберкулез других органов-10-15 % -

При большинстве форм туберкулеза МБТ в организме человека вызывают специфические изменения в сочетании с неспецифическими реакциями.

К неспецифическим реакциям ( «маски туберкулёза»)относятся параспецифические реакции в различных органах и тканях (подобные реакции могут возникать и при некоторых других заболеваниях, например при системных заболеваниях соединительной ткани):

- узловатая эритема на передней поверхности голеней – плотные, безболезненные узлы с покраснением кожи над ними,

- артриты,

- кератоконъюнктивиты,

- дистрофические изменения со стороны миокарда,

- увеличение печени и селезенки.

К специфическим изменениям относятся туберкулезное воспаление в виде формирования туберкулезного бугорка или очага.

Формирования туберкулезного бугорка (очага).- в месте внедрения МБТ вступает в контакт с макрофагами. При неблагоприятных условиях макрофаг разрушается, выделяющиеся при этом биологически активные вещества мобилизируют макрофаги из других тканей, активируют лимфоциты. Вокруг центра контакта МБТ с макрофагами (первичного аффекта) образуются гигантские клетки Пирогова-Лангханса; их окружают (эпителиодные клетки (они формируются из В-лимфоцитов). Все это окружено другими лимфоцитами.

Такое «сообщество» формирует гранулему, или туберкулезный бугорок.

Исход

При высокой резистентности организма человека туберкулезный бугорок может рассосаться или подвергнуться обызвествлению

При снижении резистентности – развивается экссудативная тканевая реакция с сформированием туберкулезный очага или инфильтрата, которые могут подвергнуться специфическому казеозному (творожистому) распаду с образованием полости (каверны).

При заживлении туберкулезного очага массы казеозного распада уплотняются, обезвоживаются, там откладываются соли кальция, очаг замещается фиброзной тканью, развивается рубец.

Для туберкулёза характерно волнообразное течение заболевания с периодами обострения и затихания.

При обострении процесса характерны клинические фазы: 1- уплотнении; 2- рубцевание; 3.- обызвествлене

Для стихания туберкулёзного процесса характерны клинические фазы: 1-инфильтрации; 2- распада; 3-обсеменения.

Фокус специфического туберкулёзного воспаления в месте внедрения и оседания МБТ называется первичным аффектом. Но локализация первичного аффекта не всегда определяется воротами инфекции, т.к. МБТ могут разноситься с током крови или лимфы по всему организму.

Лекция №2. Принципы и методы диагностики туберкулёза. Туберкулинодиагностика.

Цель: Сформировать представления, знания по принципам и методам диагностики туберкулёза. Добиться осмысления значения туберкулинодиагностики и ФЛГ обследования для раннего выявления туберкулёза.

Добиться осознания роли медсестры при диагностике туберкулёза.

Уровни усвоения:

Представления:

· Современные методы диагностики туберкулёза.

Знания:

· Этапы диагностики туберкулёза.

· Особенности сбора информации о пациенте при подозрении на туберкулёз.

· Дополнительные методы исследования пациентов для выявления туберкулёза.

· Инструментальные методы исследования пациентов для выявления туберкулёза.

· Значение ФЛГ обследования органов грудной клетки (флюорографии органов грудной клетки) для раннего выявления туберкулёза.

· Роль медсестры при плановом ФЛГ обследовании.

· Приказ № 324 от 22/11 1995 г. по проведению туберкулинодиагностики.

· Понятие о туберкулине, туберкулинодиагностике.

· Проба Манту и цели её применения.

· Понятие об инфицированности.

· Понятие о вираже.

· Значение туберкулиновых проб.

· Контингент лиц, подлежащих туберкулинодиагностике

· Документация проведения туберкулиновых проб.

план:

1. Этапы диагностики туберкулёза.

2. Особенности сбора информации о пациенте при подозрении на туберкулёз.

3. Лабораторные методы исследования пациентов для выявления туберкулёза.

4. Инструментальные методы исследования пациентов для выявления туберкулёза.

5. Туберкулинодиагностика.

6. Значение туберкулинодиагностики для выявления первичного туберкулёза у детей и подростков.

Особенности сбора информации о пациенте при подозрении на туберкулёз.

При сборе информации о пациенте медсестре необходимо знать основные клинические проявления туберкулёза.

Изучение жалоб. Жалобы больного, их состояние и клинический статус зависит от формы заболевания, его распространения и темпов заболевания

Больные туберкулезом часто не предъявляют жалоб и субъективно считают себя здоровыми. Такое течение туберкулеза называют – скрытым.

Основные симптомы на ранних этапах развития туберкулёза:

· нарастающие явления интоксикации,

· потеря трудоспособности,

· потливость,

· длительный субфебрилитет.

· нередко первым проявлением туберкулёза бывает кровохарканье или постепенно усиливающийся кашель, вначале сухой, затем с мокротой.

| Клинические формы | Жалобы. |

| Туберкулез органов дыхания | - повышение температуры тела (чаще до субфебрильных цифр), - нарушение сна, - слабость в утренние часы, - потливость в ночное время, - быструю утомляемость, - сердцебиение - снижение аппетита, - снижение массы тела, - головная боль, - кашель, чаще небольшой, - отделение мокроты, - боль в грудной клетке, - кровохарканье, одышка. |

| Внелегочный туберкулез |

|

| Туберкулёзный менингит | головная боль |

| Туберкулез гортани; | боль в горле и охриплость голоса |

| Костно-суставной туберкулез | слабость в конечностях, изменение и скованность походки |

| Туберкулез половых органов; | боли внизу живота и нарушение менструального цикла |

| Туберкулез почек | тупые или острые боли в поясничной области |

| Туберкулез кишечника | боли в животе и нарушения функции ЖКТ |

При сборе анамнеза заболевания и жизни - медсестре необходимо расспросить больного о времени появления изменений в состоянии его здоровья и их динамике, перенесенных ранее операциях и травмах. Важно выяснить, не относится ли пациент к группе лиц повышенного риска.

Это, как правило, больные:

- с часто повторяющимися заболеваниями верхних дыхательных путей.

- с атипично протекающими и медленно рассасывающимися пневмониями.

- с хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхания.

- перенесшие плеврит

- с профессиональными пылевыми заболеваниями.

- сахарным диабетом

- с хрон. надпочечниковой недостаточностью.

- язвенной болезнью желудка и 12 – перстной кишки.

- алкоголизмом

- наркоманией

Необходимо обратить внимание на факторы, снижающие иммунный статус организма:

- продолжительный приём глюкокортикоидов, лучевая терапия

- длительный гемодиализ,

- перенесённый только что грипп,

- вирусный гепатит,

- СПИДом

- аборты, роды,

- операции по трансплантации.

- явенная болезнь,

- наркомания,

- ВИЧ-инфекция

Важными являются сведения о месте жительства больного, его профессии и характере работы, материально-бытовых условиях, образе жизни и уровне культуры.

Эпид. анамнез

Необходимо обратить внимание на:

- ранее перенесённый туберкулёз. Наблюдение и лечение в п/тубдиспансере.

- результаты реакции Манту у детей и подростков в динамике.

- наличие контакта с туберкулёзными больными дома, по месту учебы, работы: в каком возрасте был контакт, его длительность и массивность

- наличие больных туберкулезом животных.

При объективном исследовании:внешний вид пациента чаще не изменен, но могут быть:

- акроцианоз,

- снижение тургора,

- сухость кожных покровов

- деформация грудной клетки,

- деформация концевых фаланг в виде барабанных палочек и изменения формы ногтей в виде выпуклых часовых стекол.

Исследование крови

В клиническом анализе крови обычно наблюдаются небольшие изменения: умеренный лейкоцитоз, умерено ускоренное СОЭ, небольшой сдвиг лейкоцитов влево (увеличение палочкоядерных нейтрофилов), лимфоцитопения, может быть моноцитоз, эозинопения, гипохромная анемия.

Исследование мокроты.

Выявление микобактерий в мокроте имеет важное эпидемиологическое и клиническое значение. При первом обращении больного к врачу с подозрением на туберкулёз, необходимо исследовать подряд не менее трёх порций мокроты.

Важную роль в микробиологической диагностике туберкулеза играет правильный сбор мокроты. Если медицинская сестра не обучит пациента грамотно собрать мокроту, то эффективность бактериологического выявления туберкулеза снижается. Поскольку инструктаж и подготовка пациента к исследованиям входят в обязанности медицинской сестры и включаются ею в план сестринского ухода за пациентом, ей необходимо знать правила сбора мокроты (приложение № 1)

Методы исследования мокроты на микобактерии туберкулеза:

1.бактериоскопический; 2.бактериологический; 3.биологический.

Кроме мокроты объектами исследования на МБТ могут быть моча, кал, спинномозговая жидкость, экссудат из полостей..

Правила сбора мочи на бактериологичекое исследование см. приложение №2

Бактериоскопический метод - основной метод выявления микобактерий туберкулеза. Этот метод удобен для диагностики не только в диспансере, но и в условиях поликлиники, а также для диагностики туберкулеза у нетранспортабельных больных с длительным кашлевым анамнезом.

Бактериологический метод (культуральный)- производится посев на питательные среды (твердая яичная среда).

Рост культуры происходит от 14 до 90 дней. Высокочувствительный метод, для определения бактериовыделения достаточно чтобы в 1мл. мокроты содержалось от 20 до 100 микробных клеток. Также при помощи этого метода можно определить чувствительность к антибиотикам и химиопрепаратам. По данным бактериологического исследования проводится количественная оценка бактериовыделения:

- скудное – до 10 колоний на среде;

- умеренное – 10-50 колоний на среде;

- обильное (массивное) – больше 50 колоний на среде.

Биологический метод - заражение инфицированной мокротой животных (морских свинок), обладающих высокой чувствительностью к микобактериям туберкулеза. Применяется этот метод в научно-исследовательских институтах.

Рентгенологическое исследование – метод основан на различной проницаемости для рентгеновских лучей тканей различной плотности, отличается чрезвычайно высокой информативностью, позволяя изучить анатомические особенности органа, его положение, размеры, наличие опухолей и воспалительных процессов.

Для диагностики туберкулеза применяются:

- рентгеноскопия, рентгенография (боковая и обзорная),

- флюорография,

- томография (послойное рентгенологическое исследование),

- компьютерная томография (получение изображения поперечных слоев человеческого тела толщиной от 2 до 10 мм).

Ø Флюорография- основной метод массовый диагностики с целью раннего выявления туберкулеза среди взрослых и подростков.

Массовые профилактические обследования населения проводят с 14 лет. Проведение флюорографического обследования населения регламентируется постановлением МЗ РФ о введении в действие санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика туберкулеза СП 3.1.1295-03» от 22. 04. 2003 г. № 62 и контролируется санитарно-эпидемиологической службой.

Население, не относящееся к обязательным контингентам и группам риска, проходит флюорографическое обследование не реже 1 раза в 2 года.

По эпидемическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) флюорографию проходят:

| 2 раза в год | 1 раз в год |

| - работники родильных домов; - лица, находящиеся в тесном контакте с источниками туберкулезной инфекции; - лица, перенесшие туберкулез и имеющие остаточные изменения в легких в течение первых 3 лет с момента выявления заболевания; - ВИЧ-инфицированные; - пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и психиатрических учреждениях; - подследственные, содержащиеся в следственных изоляторах, и осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях, а также освобожденные из исправительных учреждений, - в течение первых 2 лет после освобождения. | - работники лечебно-профилактических, образовательных, пищевых, санаторно-курортных учреждений; - больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы; - больные сахарным диабетом; - лица, получающие кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию; - лица без определенного места жительства; - мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы; - лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания. |

Медицинская сестра, в силу своей деятельности, наиболее часто и большее время находится в контакте с пациентами, в ее компетенции проводить разъяснительную работу о целесообразности регулярных флюорографических обследований в интересах пациента.

Рентгенологические методы.

Ø Рентгенографию органов грудной клетки проводят при обнаружении изменений на флюорограмме в первый раз.

Детям до 14 лет и беременным женщинам во второй половине беременности при наличии показаний для уменьшения влияния облучения также назначают рентгенографию.

Рентгеновское обследование проводят не только в период установления диагноза, но и в период лечения для контроля динамики процесса под влиянием лечения, а также после выздоровления или стабилизации процесса, чтобы не упустить возобновление или прогрессирование туберкулезного процесса. Наиболее частая локализация туберкулезного процесса - верхняя доля легкого.

Эндоскопический метод -при туберкулёзе лёгких чаще всего используется бронхоскопия - это метод визуального исследования (осмотра) внутренней поверхности трахеи ибронхов с помощью бронхоскопа.

Цели бронхоскопии:

- диагностическая: установление или уточнение диагноза при опухолях, гнойных заболеваниях, туберкулезе, взятие биопсии;

- лечебная: удаление из бронхов инородных тел, удаление мокроты (санационная бронхоскопия), местное применение лекарств.

При необходимости, вовремя бронхоскопии осуществляют забор материала для бактериологического и гистологического исследований.

Бронхоскопия врачебная манипуляция, медицинская сестра осуществляет подготовку пациента, а также ассистирует врачу в проведении данной процедуры. (приложение №3)

Туберкулинодиагностика.

Туберкулинодиагностика – метод изучения инфицированности организма микобактериями, а также реактивности организма инфицированных или вакцинированных людей.

Метод основан на определении туберкулиновой аллергии, т.е. повышенной чувствительности организма к туберкулину, развившейся в результате заражения вирулентными микобактериями туберкулёза или вакцинации БЦЖ.

Туберкулиновая аллергия относится к феномену повышенной чувствительности организма замедленного типа и является иммунологически специфической.

Туберкулиновые пробы являются специфическим диагностическим тестом. Они используются для массовых обследований детского населения на туберкулез, а также для дифференциальной диагностики туберкулеза.

Туберкулин – это препарат, содержащий продукты жизнедеятельности разрушенных микобактерий туберкулёза.

Действующее начало препарата – туберкулопротеин, который по характеру воздействия на организм является аллергеном. Вызывает при постановке внутрикожной пробы у инфицированного или вакцинированного БЦЖ организма специфическую аллергическую реакцию замедленного типа (ГЗТ) в виде местной реакции - гиперемии и инфильтрата (папулы).

Туберкулин впервые был получен Р. Кохом в 1890 году.

Старый туберкулин Коха - АТК (Alttuberkulin Koch) - фильтрат 6-8 недельной культуры микобактерий туберкулёза, сгущённый выпариванием до 1/10 объёма название

Туберкулин содержит не живые или мёртвые микобактерии туберкулёза, а только продукты их жизнедеятельности, элементы микробной клетки и часть среды, на которой росли микобактерии.

Более специфичным является очищенный от белковой среды сухой туберкулин ППД-Л (очищенный, белковый дериват, Л – туберкулин Линниковой).

Отечественный препарат выпускается во флаконах по 5мл, который содержит 50 доз или 3мл, содержащий 30 доз.

В 0,1 мл содержится 2ТЕ туберкулина. 1 флакон (5мл) используется на 25 человек.

Ценным свойством туберкулина является его специфичность

Специфичность заключается в том, что белковые молекулы, содержащиеся в туберкулине, не обладают свойствами полноценного антигена, и поэтому не могут вызывать аллергическую реакцию (сенсибилизацию) у незаражённого туберкулёзом или невакцинированного БЦЖ человека.

Для туберкулинодиагностики применяют следующие препараты туберкулина:

- альттуберкулин Коха,

- ППД-Л очищенный туберкулин в стандартном разведении,

- сухой очищенный туберкулин

- тест – систему иммуноферментную для определения антител к микобактериям.

В проведении туберкулинодиагностики роль медицинской сестры заключается не только в техническом осуществлении этого метода, но и в умении ориентироваться в результатах туберкулиновых проб и их значении, а также в умении вести разъяснительную работу о необходимости и значимости туберкулинодиагностики.

В практике применяются следующие туберкулиновые пробы:

1. накожные2. внутрикожные 3. Подкожные4. уколочные

Пирке (1907г.) Манту (1909г.). Коха (1890г.), Гиффа

Выраженность реакции на туберкулин зависит от:

- массивности туберкулезной инфекции,

- чувствительности организма к инфекции,

- реактивности организма,

- дозы туберкулина.

У больных с активным туберкулезом реакция на туберкулин более выраженная, чем у здоровых лиц, инфицированных микобактериями туберкулеза.

Проба Кохас подкожным введением туберкулина. Используют в основном с целью дифференциальной диагностики туберкулеза и определения его активности. Вводят туберкулин подкожно в плечо или угол лопатки. Оценивают пробу Коха по выраженности и характеру местной, общей и очаговой реакций. У больного с активным туберкулезом после введения туберкулина через 48-72 часа появляются:

- местная реакция в виде инфильтрата диаметром 10-20 мм,

- общая реакция (повышение температуры тела, недомогание),

- очаговая реакция (при туберкулезе легких об очаговой реакции свидетельствуют появление или увеличение в легких хрипов, обнаружение МБТ в мокроте; туберкулёзе почек – появление лейкоцитов и МБТ в моче и т.д.)

Проба Пирке -это накожная градуированная проба. Применяется в основном у больных туберкулезом детей, для определения индивидуальной чувствительности к туберкулину. Используют альттуберкулин в различных концентрациях 100 %, 25 %, 5 % и 1 %.

Наносят каплями на кожу предплечья, ланцетом делают скарификацию кожи, реакцию оценивают через 48 часов. Реакция положительная при инфильтрате 3 мм и более на 100 % туберкулин. Положительная реакция на все концентрации - говорит об активном первичном туберкулезе.

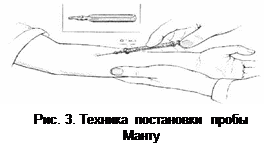

Проба Манту - используется как основной метод туберкулинодиагностики при массовых обследованиях детей и подростков на туберкулез.

Для проведения пробы используется туберкулин 2 ТЕ ППД-Л (очищенный белковый дериват по методу Линниковой), в 0,1мл. - содержится 2 ТЕ (туберкулиновые единицы).

Выпускают также туберкулин по 5 ТЕ, 10 ТЕ в 0,1 миллилитре

Пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводят с целью:

- раннего и своевременного выявления больных туберкулезом детей и подростков;

- выявления лиц, с повышенным риском заболевания туберкулезом;

- для отбора контингентов, подлежащих ревакцинации БЦЖ;

- для определения инфицированности населения МБТ.

Первичного туберкулёза у детей и подростков

В целях раннего выявления туберкулеза у детей и подростков туберкулинодиагностику (пробой Манту) проводят:

| Лица | Возраст | Срок |

| вакцинированные (ВЦЖ) дети и подростки | с 12-месячного возраста до 18 лет | ставят 1 раз в год, независимо от предыдущих результатов |

| дети, не вакцинированные против туберкулеза (по медицинским противопоказаниям), | с 6-месячного возраста | ставят 2 раза в год до получения ребенком прививки БЦЖ-М вакциной. |

Выполнение пробы Манту – зависимая манипуляция, ее осуществляет по назначению врача специально обученная медсестра, имеющая допуск (сертификат) к проведению туберкулинодиагностики. Правила проведения пробы Манту см. приложение №4

Туберкулин вводится в кожу средней трети внутренней поверхности предплечья в дозе 0,1 мл препарата

Туберкулин вводится в кожу средней трети внутренней поверхности предплечья в дозе 0,1 мл препарата

Проба Манту делается

· в чётные годы обследования на правом предплечье,

· в нечётные – на левом.

Оценка пробы Манту.

Результат оценивают через 72 часа.

Инфильтрат (папулу) измеряют прозрачной линейкой, перпендикулярно к оси предплечья т.е. поперечный размер.

Инфильтрат (папулу) измеряют прозрачной линейкой, перпендикулярно к оси предплечья т.е. поперечный размер.

Гиперемия измеряется только при отсутствии инфильтрата.

Критерии оценки результатов пробы Ману

| Отрицательная | отсутствие инфильтрата и гиперемии, только наличие уколочной реакции |

| Сомнительная | - папула 2-4 мм. или только гиперемия любого размера; |

| Положительная | папула от 5 до 16 мм. - у детей и 5-20 мм.- у взрослых; |

| Гиперергическая | если папула больше 17 мм у детей и 21 мм. у взрослых, а также при появлении везикулы, лимфангита или регионарного лимфаденита независимо от размера папулы. |

При изучении динамики туберкулиновых реакций нельзя часто повторять туберкулиновые пробы, так как может быть искажена истинная чувствительность к туберкулину.

Интервал между постановкой туберкулиновых проб должен быть не менее 2-3 месяцев.

При проведении массовой туберкулинодиагностики проба Манту должна проводиться практически здоровым детям и подросткам, поэтому в день постановки туберкулиновых проб проводят медицинский осмотр детей и подростков.

К неинфицированным МБТ относятся лица с отрицательными реакциями на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л.

К инфицированным по результатам пробы Манту 2 ТЕ ППД-Л относятся дети и подростки в следующих случаях, когда в динамике при ежегодном наблюдении:

- установлена впервые положительная реакция (вираж туберкулиновой реакции).

- отмечается стойко сохраняющаяся реакция (4 года) в виде инфильтрата диаметром 12 мм и более;

- отмечается усиление сомнительной или положительной реакции с увеличением папулы на 6 мм и больше или, усиление реакции с образованием инфильтрата диаметром 12 мм и более;

- гиперергическая реакция.

Появление в течение года впервые положительной реакции на пробу Манту в результате первичного инфицирования организма МБТ называют виражом туберкулиновой реакции.

Перечисленные группы детей и подростков необходимо в течение 6 дней с момента постановки пробы Манту направить на консультацию к фтизиатру в противотуберкулезный диспансер по месту жительства, так как считаются лицами, имеющими повышенный риск заболевания туберкулезом.

С помощью внутрикожной пробы Манту выявляется как инфекционная, так и поствакцинальная аллергия. При решении вопроса о том, связана ли положительная реакция на пробу с заражением вирулентными микобактериями туберкулеза или она свидетельствует о поствакцинальной аллергии, следует учитывать:

- интенсивность туберкулиновой реакции,

- срок после последней прививки БЦЖ,

- число проведенных ранее прививок,

- наличие и размер поствакцинального рубца,

- наличие или отсутствие контакта с больным

- наличие или отсутствие клинических симптомов заболевания.

Для поствакцинальной аллергии характерны сомнительные и не резко выраженные реакции с диаметром 2-11мм. Такие реакции при наблюдении в динамике имеют тенденцию к ослаблению через 6 месяцев и более после прививки БЦЖ.

Противопоказания для постановки пробы Манту:

- кожные заболевания,

- острые и хронические инфекционные заболевания в период обострения, включая реконвалесценцию (не менее 2 месяцев после исчезновения всех клинических симптомов),

- аллергические состояния,

- эпилепсию,

- срок до 1 месяца после любой профилактической прививки или биологической диагностической пробы.

- карантин по детским инфекциям в детских коллективах,

Регистрация результатов пробы Манту у детей и подростков фиксируется в следующих учётных документах

| Детям и подросткам, посещающим детские учреждения | 1 учетная форма № 063/у (прививочная карта) 2. форма № 026/у (медицинская карта ребенка). |

| Неорганизованным детям | 1. учетная форма № 063/у 2. форма № 112/у (история развития ребенка) |

В этих документах медсестра записывает:

- дата постановки туберкулиновой пробы (число, месяц, год)

- сведения о туберкулине (вводимая доза, серия)

- использование правой или левой руки

- результаты пробы Манту

В целях клинической диагностики применяется проба Манту с различными дозами туберкулина и другие методы исследования чувствительности организма к туберкулину:

· Определение туберкулинового титра

· Эозинофильно – туберкулиновая проба (после введения туберкулина определяется количество эозинофилов)

· Гемо - туберкулиновая проба ( после введения туберкулина определяется количество лейкоцитов, лимфоцитов и СОЭ)

· Белково - туберкулиновая проба (после введения туберкулина определяются белковые фракции).

Гистологические методы диагностикиприменяют только тогда, когда больной не выделяет МБТ (микобактерии туберкулёза).

Современнные инструментальные методы исследования позволяют получить материал из глубоких отделов лёгких: внутрилёгочная биопсия, трансбронхиальная пункция, торакотомия (в тяжёлых случаях).

В препарате находят признаки специфического воспаления, характерные для туберкулёза: гигантские клетки Пирогова – Лангханса, эпителиоидные клетки, лимфоидные клетки.

Вопросы к самоподготовке:

1. Субъективное обследование пациента.

2. Объективные методы обследования пациента.

3. Методы исследования мокроты на МБТ. Правила забора мокроты.

4. Рентгенологический метод диагностики: виды, кратность обследования.

5. Понятие о туберкулинодиагностике.

6. Туберкулин, его виды.

7. Техника проведения пробы Манту.

8. Принципы оценки пробы Манту.

9. Показания и противопоказания к постановке пробы Манту.

10. Проба Пирке и Коха, цели и способы постановки.

Лекция №3. Классификация туберкулёза. Первичный туберкулёз. Сестринский процесс при различных клинических формах первичного туберкулёза.

Классификация туберкулёза

Первичный туберкулёз.

Сестринский процесс при различных клинических формах

Первичного туберкулёза.

Цель:Сформировать представления, знания, необходимые для осуществления сестринского процесса при первичном туберкулёзе.

Уровни усвоения:

Представления:

· Основы Российской классификации туберкулёза

Знания:

· Понятие о первичном туберкулёзе.

· Распространение первичного туберкулёза.

· Факторы, способствующие возникновению и развитию первичного туберкулёза.

· Способы и пути заражения первичным туберкулёзом.

· Контингенты лиц, подверженных заболеванию первичным туберкулёзом.

· Основные клинические проявления первичного туберкулёза: интоксикации детей и подростков, первичного туберкулёзного комплекса, лимфаденита, бронхоаденита первичного туберкулёза.

План лекции

1. Российская классификация туберкулёза.

2. Понятие о первичном туберкулёзе.

3. Факторы, способствующие возникновению и развитию первичного туберкулёза.

4. Особенности первичного туберкулёза у детей и подростков.

5. Основные клинические формы первичного туберкулёза.

6. Клинические проявления интоксикации детей и подростков, первичного туберкулёзного комплекса, лимфаденита (бронхоаденита).

7. Обследования при первичном туберкулезе:

8. Осложнения и исходы первичного туберкулёза.

9. Понятие о диссеминированном туберкулёзе

10. Основные проблемы пациентов и родственников при первичном туберкулёзе.

11. Особенности первичного туберкулёза у лиц пожилого возраста и стариков.

Особенности первичного инфицирования.

- у большинства людей не сопровождается нарушением самочувствия и какими-то симптомами болезни.

- в этот период (в течение одного года) велик риск заболевания туберкулезом, особенно при неблагоприятных социальных и эпидемиологических условиях.

- У большинства детей и подростков, вакцинированных БЦЖ, заражение (инфицирование) МБТ обычно не вызывает заболевания и заканчивается формированием устойчивого иммунитета.

- В неблагоприятной эпидемиологической обстановке у невакцинированных детей и подростков, а также при массивном заражении микобактериями туберкулеза и при ослаблении организма первичное инфицирование может вызвать заболевание.

Особенности первичного туберкулёза:

- В месте внедрения МБТ (в бронхе, в коже и т.д.) формируются специфические туберкулезные гранулемы, из которых формируется туберкулезный очаг в том или ином органе, иногда со специфическим казеозным некрозом. Появляются клинические признаки поражения какого-либо органа.

- МБТ выделяют большое количество токсинов, которые воздействуют на все системы организма, наступает туберкулезная интоксикация, в результате чего развиваются функциональные нарушения со стороны практически всех систем: центральной и вегетативной нервных систем, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта ( токсико-аллергические реакции).

- Появление в первые положительной реакции (вираж) или гиперергической реакцией на туберкулин,

- Склонность к лимфогенной или гематогенной распространенности (диссеминации) инфекции,

- Склонность к казеозным воспалением внутригрудных и других лимфатических узлов

- Первичный туберкулез у детей является основной формой, т.к. в результате анатомо-физиологических особенностей детского организма у них отмечается высокая чувствительность на внедрение МБТ и их токсины.

- Среди больных туберкулезом подростков и лиц молодого возраста, выявляется в 10 – 20% случаев.

Особенности первичного туберкулёза у детей и подростков.

· Часто не бывает резко выраженных локальных проявлений туберкулёза.

· Начальные проявления туберкулёзной инфекции выражаются общими симптомами интоксикации.

· Появление и усиление (обычно в течение 1 – 5 лет) положительных туберкулиновых реакций.

· Поражение лимфатической системы.

· Вовлечение в процесс бронхов и серозных оболочек (плевриты).

· Высокая сенсибилизация тканей и систем к возбудителю туберкулёза с возможной генерализацией процесса.

· Возникновение неспецифических (токсико – аллергических) реакций: кератоконъюктивиты, узловатая эритема, скрофулодерма и др.

· Склонность специфического воспаления к казеозному некрозу с последующим обызвествлением и самозаживлению.

· В современных условиях стирается грань между клиникой первичного и вторичного туберкулёза у детей в препубертатном и подростковом возрасте. У впервые инфицированных детей этой группы туберкулёз лёгких протекает не только в виде бронхоаденита или первичного туберкулёзного комплекса, но и в виде ограниченных очаговых и инфильтративных форм.

5. Основные клинические формы первичного туберкулёза лёгких:

Выделяют следующие формы первичного туберкулеза:

- Туберкулезная интоксикация у детей и подростков;

- Первичный туберкулезный комплекс;

- Туберкулез внутригрудных лимфоузлов.

- Миллиарный туберкулёз лёгких

Особенности

- У детей и подростков относится к самой ранней форме первичного туберкулеза.

- Развивается сразу после первичного инфицирования МБТ.

- Не удается определить локализацию очага специфического воспаления.

- Сопровождается лишь явлениями интоксикации, поэтому данную форму часто называют первичным туберкулезом без ясной локализации.

Интоксикационный синдром – обязательный и ведущий признак заболевания.

Продукты жизнедеятельности микобактерий туберкулеза оказывают на организм токсическое воздействие, в результате которого нарушаются функции различных органов и систем:

Основные клинические проявления:

1. со стороны ЦНС и психоэмоциональной сферы:

· изменение поведения ребенка, он становится раздражительным или заторможенным,

· быстрая утомляемость, ухудшение памяти, снижается успеваемость, умственная и физическая работоспособность,

· нарушаются сон и аппетит.

2. со стороны вегетативной нервной системы:

· повышенная потливость, особенно по ночам,

· общая слабость, особенно по утрам и в первой половине дня,

· частые головные боли,

· субфебрилитет.

3. склонность к частым острым или хроническим воспалительным заболеваниям.

4. небольшое увеличение периферических лимфатических узлов различных групп, (подчелюстных, шейных, подмышечных, локтевых).

5. может быть увеличение печени, иногда увеличение селезёнки

6. при длительном интоксикационном синдроме (6 – 12 месяцев и более) отмечается:

- снижение массы тела

- отставание в физическом развитии

Исход: первичная туберкулезная интоксикация в большинстве случаев заканчивается выздоровлением.

Первичный туберкулезный комплекс.

Первичный туберкулезный комплекс - характеризуется развитием воспалительных изменений в лёгочной ткани (первичный аффект), поражением регионарных внутригрудных лимфатических узлов (лимфаденит и лимфатических сосудов (лимфангиитом).

Лимфангит

Лимфангит

![]() Первичный аффект

Первичный аффект

Первичный туберкулезный комплекс чаще возникает у детей младшего возраста и протекает под маской воспаления легких, реже в возрасте 18 – 25 лет, с «виражом» туберкулиновой реакции

Клинические проявления

Заболевание может протекать малосимптомпно, чаще с признаками туберкулёзной интоксикации.

Могут быть неспецифические токсико – аллергические реакции

Формы

первичного туберкулёзного комплекса

первичного туберкулёзного комплекса

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пневмоническая Тифозная Гриппоподобная Малосимптомная

Для первых трёх форм характерно:

· Острое начало

· Повышение температуры до 39°

· Повышенная раздражительность, плаксивость

· Функциональные расстройства ЖКТ

· Кашель

· Ночные поты

· Неспецифические реакции туберкулёза

· Клиника плевритов и бронхитов

У детей старшего возраста, подростков и молодых людей первичный туберкулезный комплекс выявляется при обследовании по поводу:

· нерезко выраженных симптомов интоксикации,

· эпизодических повышений температуры тела

· впервые положительной реакции на пробу Манту с 2 ТЕ стандартного туберкулина.

При неблагоприятных условиях первичный туберкулезный комплекс может принять тяжелое и осложненное течение.

Исход первичного туберкулёзного комплекса: через 3 – 4 года может быть:

· рассасывание

·уплотнение

· обызвествление (откладывание солей кальция)

При заживлении первичного туберкулезного комплекса чаще всего в нем откладываются соли кальция, и тогда такой первичный комплекс называется очагом Гона (по имени чешского врача Гона, описавшего этот феномен).

Петрификация (обызвестление) начинается через 10 – 12 месяцев от начала заболевания. Формирование петрификационных очагов заканчивается к 3-4-м годам. Очаг Гона, может быть как единичным, так и множественным (в виде петрификата с обызвествлёнными лимфатическими узлами, соединённый линейным рубцом). Часто обнаруживается при рентгенологическом обследовании пациента и является свидетельством перенесенного когда-то первичного туберкулеза, в виде первичного туберкулезного комплекса.

Клиническое течение.

- чаще начинается незаметно,

- постепенно нарастает туберкулезная интоксикация (у детей раннего возраста заболевание может начинаться с фебрильной температуры).

- может появиться сухой приступообразный или коклюшеподобный кашель - в результате давления увеличенных внутригрудных лимфатических узлов на стенку бронха, трахеи.

В ряде случаев эта форма первичного туберкулеза протекает бессимптомно и выявляется при обследовании

7. Обследования при первичном туберкулезе:

- Туберкулинодиагностика является основным методом обследования детей и подростков на наличие туберкулеза.

У пациентов наблюдается или вираж туберкулиновой пробы или возможна гиперергическая реакция на пробу Манту с 2 ТЕ стандартного туберкулина.

Следует отметить, что тяжелое течение первичного туберкулеза может сопровождаться отрицательной или слабоположительной реакцией на пробу Манту.

- При исследовании мокроты (содержимого бронхов) у пациентов с первичным туберкулезом микобактерии обнаруживаются редко.

- В анализе крови отражаются изменения, вызванные интоксикацией: умеренный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, ускорение СОЭ, лимфоцитопения и эозинопения.

При длительном течении может развиться гипохромная анемия, что отразится в анализе крови снижением гемоглобина и цветового показателя.

Имеет значение рентгенологическое исследование органов грудной клетки – находят специфические изменения со стороны лёгких, лимфатических узлов и лимфатических сосудов, бронхов.

При неясных случаях осуществляют трансбронхальную пункции лимфатических желёз.

Понятие о диссеминированном туберкулезе.

Диссеминированный туберкулез легкиххарактеризуется образованием в легких множественных туберкулезных очагов в результате гематогенной, лимфогенной, лифогематогенной, бронхогенной диссеминации (рассеивания) микобактериями и различной по выраженности клинической картиной воспалительного заболевания легких. Могут поражаться все другие органы.

Диссеминированный туберкулез может развиться при :

- прогрессировании первичного туберкулеза или

- реактивацией послепервичных очагов (вторичном туберкулезе).

Выявление диссеминированного туберкулеза среди детей и подростков свидетельствует о большой распространенности туберкулеза среди окружающих их людей, т.е. диссеминированный туберкулез – индикатор неблагополучия эпидемической обстановки.

Факторы риска:

- самовольное прерывание приема противотуберкулезных препаратов,

- ухудшение питания и бытовых условий,

- периоды естественной гормональной перестройки организма,

- сопутствующие инфекционные и хронические заболевания,

- применение физиотерапевтических процедур (кварц, грязи, и др.), инсоляции, особенно в период активного туберкулеза,

- отсутствие вакцинации БЦЖ,

- врожденный или приобретенный иммунодефицит

Основные формы диссеминированного туберкулеза:

- острый и подострый милиарный;

- хронический диссеминированный туберкулез легких.

Острый и подострый милиарный (от лат. milium - просяное зерно), когда в результате гематогенной диссеминации отмечается тотальное поражение лёгких в виде обсеменения множественными мелкими, просовидными однотипными бугорками.

Высыпание бугорков может быть и в других органах: почках, селезёнке, печени, кости, суставы, серозные оболочки и др.

Развивается чаще в детском возрасте. У большинства пациентов диссеминированный туберкулез выявляется в связи с ухудшением здоровья при имеющемся туберкулезе.

Клиника:

- начинается внезапно с недомогания,

- ухудшение аппетита,

- появляются головной боли,

- повышение температура тела до 38 – 400С.

- быстро нарушается сознание, развивается бред, галлюцинации,

-  нарастает дыхательная недостаточность (резкая одышка, тахикардия, цианоз, сухой кашель).

нарастает дыхательная недостаточность (резкая одышка, тахикардия, цианоз, сухой кашель).

Развитие милиарного туберкулеза легких может протекать очень тяжело и стремительно быстро и закончиться летально в течение нескольких дней - молниеносная, скоротечная чахотка -

При наличии более крупных очагов - (подострый) диссеминированный туберкулез развивается обычно постепенно.

Больных беспокоят:

- слабость,

- снижение работоспособности,

- раздражительность,

- понижение аппетита,

- эпизодические подъемы температуры тела,

- может быть умеренный продуктивный (с мокротой) кашель,

- легочное кровотечение.

- могут появиться: боль в грудной клетке, усиливающаяся при дыхании кашле; мучительный кашель; одышка (которые свидетельствуют о воспалении плевры).

Хронический диссеминированный туберкулез легких. В легких наряду с очагами различной величины могут быть и каверны, при этой форме у части пациентов могут быть также «дальние отсевы» в виде очагов внелегочного туберкулеза. развивается в основном у взрослых.

Клинические проявления хронического диссеминированного туберкулеза легких зависят: 1) от стадии развития заболевания; 2) его давности.

Клинические проявления хронического диссеминированного туберкулеза легких зависят: 1) от стадии развития заболевания; 2) его давности.

Чаще он протекает бессимптомно.

При обострении туберкулёзного процесса могут появляться:

- симптомы интоксикации

- грудные симптомы (боль в грудной клетке, кашель с мокротой

- симптомы сердечно-лёгочной недостаточности

- иногда первыми признаками диссеминированного туберкулеза могут быть признаки его осложнений, например :

Ø изменение голоса и боль в горле – при туберкулезе гортани;

Ø боли в суставах и позвоночнике – при туберкулезе костей и суставов;

Ø лейкоцитурия и гематурия – при туберкулезе почек;

Ø бесплодие – при генитальном туберкулезе;

Ø проявление менингеальных симптомов – при поражении мозговых оболочек.

Особенности обследования:

Туберкулинодиагностика - Для диссеминированного туберкулеза характерно угасание или даже появление отрицательной реакции на пробу Манту. Это явление называется анергией и указывает на тяжесть течения процесса.

При сборе информации выясняются данные о перенесенном в прошлом или имеющемся туберкулезе, плеврите, о вираже туберкулиновой пробы, наличии отягощающих факторов, воздействии неблагоприятных условий, несоблюдении врачебных назначений и рекомендаций по лечению туберкулеза.

И стариков.

У лиц пожилого возраста и стариков в основном наблюдается туберкулёз лёгких.

У них превалируют жалобы и симптомы характерные для хронических неспецифических заболеваний лёгких, поэтому туберкулёзный процесс длительное время остаётся нераспознанным и переходит в диссеминированный туберкулез. Среди пациентов пожилого и старческого возраста отмечается склонность туберкулезной инфекции к распространению бронхогенным путем и отсутствие вовлечения в процесс лимфатических узлов, Диссеминированный туберкулез у людей пожилого и старческого возраста утрачивает свойства первичного и приобретает свойства вторичного туберкулеза.

Основные жалобы

· кашель с мокротой

· одышка

· похудание

· общая слабость снижение или отсутствие аппетита

· сердцебиение.

Вопросы к самоподготовке

1. Понятие о первичном туберкулёзе.

2. Факторы, способствующие возникновению и развитию первичного туберкулёза.

3. Основные клинические проявления интоксикации детей и подростков,

4. Основные клинические проявления первичного туберкулёзного комплекса

5. Основные клинические проявления бронхоаденита

6. Осложнения первичного туберкулёза

7. Особенности течения первичного туберкулёза у лиц пожилого и старческого возраста.

Лекция № 4. Вторичный туберкулёз. Сестринский процесс при различных клинических формах вторичного туберкулёза. Внелёгочный туберкулёз.

цель: Сформировать представления, знания,необходимые для осуществления сестринского процесса при вторичном туберкулёзе и внелёгочном туберкулёзе.

Уровни усвоения:

Представления:

· Суть понятия вторичный туберкулёз.

· Суть понятия внелёгочный туберкулёз.

· Формы внелёгочного туберкулёза.

· Основные клинические проявления форм внелёгочного туберкулёза.

Знания:

· Распространение вторичного туберкулёза.

· Актуальность вторичного туберкулёза.

· Факторы, способствующие возникновению и развитию вторичного туберкулёза.

· Способы и пути заражения вторичным туберкулёзом.

· Контингенты лиц, подверженных заболеванию вторичным туберкулёзом.

· Основные клинические проявления и формы вторичного туберкулёза (инфильтративного туберкулёза, казеозной пневмонии, туберкуломы, кавернозного туберкулёза, цирротического туберкулёза, туберкулёзного плеврита, туберкулёза трахеи, гортани, трахеи).

· Основные проблемы пациентов и родственников при вторичном туберкулёзе.

· Основные методы диагностики вторичного туберкулёза. Значение туберкулинодиагностики.

· Осложнения и исходы вторичного туберкулёза.

· Понятие о внелёгочном туберкулёзе.

план :

1. Понятие о вторичном туберкулёзе.

2. Факторы, способствующие возникновению и развитию вторичного туберкулёза.

3. Эпидемиологическое значение вторичного туберкулёза.

4. Понятия об активности туберкулёзного процесса, бактериовыделении (открытые и закрытые формы туберкулёза).

5. Основные клинические формы вторичного туберкулёза.

6. Клинические проявления очагового, инфильтративного туберкулёза, казеозной пневмонии, туберкуломы, кавернозного туберкулёза, цирротического туберкулёза, туберкулёзного плеврита, туберкулёза трахеи, гортани, трахеи.

7. Основные проблемы пациентов и родственников при вторичном туберкулёзе.

8. Понятие о внелёгочном туберкулёзе.

9. Формы внелёгочного туберкулёза.

Очаговый туберкулез

Очаговый туберкулез является малой формой, и его рассматривают как своевременно выявленную форму туберкулеза при профилактическом обследовании. Он характеризуется наличием в легких небольших очагов (2-10 мм. в диаметре), отличается малосимптомной клинической картиной.

Особенности:

-  Чаще выявляется у взрослых;

Чаще выявляется у взрослых;

- Часто развивается у лиц, проживающих совместно с больным открытой формой туберкулеза и в регионах с высокой заболеваемостью туберкулезом и высоким риском распространения туберкулезной инфекции.

- В развитии имеет значение реактивация инфекции.

- Выявляется в основном при проведении профилактической флюорографии и значительно реже при диагностике другого заболевания.

- Клинические проявления в 2/3 случаев могут отсутствовать.

Но у 1/3 больных возможны незначительные симптомы интоксикации и симптомы, обусловленные поражением легких:

- непостоянная субфебрильная температура тела,

- слабость, недомогание, особенно в первой половине дня,

- снижение трудоспособности,

- сухой кашель или с небольшим количеством серозно-слизистой мокроты.

При очаговом туберкулезе легких бактериовыделение отсутствует или очень скудное, т.к. распад и образование каверны происходит редко.

Исход очагового туберкулёза.

Свежий очаговый туберкулез обычно успешно излечивается

1. после лечения:

- рассасывание,

- рубцевание,

- кальцинирование.

2. при неблагоприятных условиях, отсутствии лечения или неадекватной терапии

- может принять хроническое течение

- очаг может подвергнуться инфильтративным изменениям с последующим казеозным расплавлением с образованием полости

- осложниться диссеминированным туберкулёзом

Инфильтративный туберкулез легких

Инфильтративный туберкулез легких – форма вторичного туберкулеза, которая характеризуется образованием одного или нескольких казеозных очагов с воспалением вокруг и склонностью к острому и прогрессирующему течению.

Особенности

Особенности

- Инфильтративный туберкулез встречается чаще, чем очаговый, и протекает более тяжело.

- Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания инфильтративным туберкулезом страдают 55 – 65%.

- Заболевают инфильтративным туберкулезом в основном взрослые, чаще лица молодого возраста, но заболевание может наблюдаться у лиц пожилого и старческого возраста

- В последние годы наблюдается увеличение количества больных инфильтративным туберкулезом среди всех больных туберкулезом органов дыхания, это обусловлено увеличением числа людей, не проходящих обязательные флюорографические обследования.

- Инфильтративный туберкулез легких в большинстве случаев выявляется при обследовании пациентов по поводу различных жалоб.

Клиническая картина заболевания определяется главным образом величиной инфильтрата и характером воспаления, чаще всего у пациентов имеют место симптомы:

- не резко выраженной интоксикации (слабость, снижение аппетита, эпизодические повышения температуры тела, потливость)

- «грудные» симптомы (одышка, кашель, преимущественно по ночам и под утро с выделением мокроты, кровохарканье, боли в грудной клетке)

- иногда заболевание протекает под маской острого воспаления легких или гриппа.

Особенности обследования.

Ø В анализе мокроты и содержимом бронхов часто обнаруживаются МБТ, т.к. для инфильтративного туберкулеза легких характерны казеозные изменения в очаге и склонность к распаду. В связи с этими особенностями пациенты с инфильтративным туберкулезом легких представляют высокую эпидемиологическую опасность для окружающих.

Ø Реакция на пробу Манту от умеренно положительной до гиперергической (более 21 мм у взрослых). При рассасывании воспаления чувствительность к туберкулину снижается.

Казеозная пневмония. Казеозная пневмония (скоротечная чахотка) – этоформа вторичноготуберкулеза, характеризуется наличием в легких очагов казеозного некроза, склонных к образованию каверн.Особенности:

- Экссудативное воспаление захватывает большую часть лёгкого, затем переходит на всё лёгкое.

- Экссудация быстро сменяется казеозно – некротическими изменениями с формированием гигантской каверны.

- Может быть самостоятельным заболеванием

- Может быть осложнением течения диссеминированного туберкулёза, инфильтративного туберкулёза, фиброзно – кавернозного туберкулёза.

- Развивается у людей с резко выраженной чувствительностью организма к туберкулёзной инфекции.

- Это наиболее тяжелая форма туберкулеза, она отличается острым и прогрессирующим течением, высокой смертностью.

- Наиболее часто казеозной пневмонией заболевают взрослые, имеющие повышенный риск заболевания туберкулезом (больные алкоголизмом, наркоманией, лица с иммунодефицитом и из числа беженцев).

Клиника

Клиническая картина казеозной пневмонии очень сходна с крупозной пневмонией, абсцессом легких и поэтому пациентов могут госпитализировать в обычный стационар, что создаёт серьезную эпидемическую опасность для окружающих

Заподозрить наличие тяжелого туберкулеза помогает постоянная профессиональная настороженность в отношении к пациентам из групп риска, знание социально-бытовых условий, в которых находился заболевший, а также анализ эпидемиологической обстановки.

Исход.

- Прогрессирование казеозной пневмонии приводит к образованию больших полостей распада (каверн) и к появлению новых очагов казеоза в других отделах легких.

- Без специфического лечения казеозная пневмония почти всегда имеет смертельный исход.

- При адекватном лечении туберкулёзное воспаление рассасывается, полости преобразуются в фиброзные каверны, то есть формируется фиброзно-кавернозный туберкулез легких.

Особенности обследования.

Ø Туберкулинодиагностика: кожные реакции на туберкулин снижаются вплоть до отрицательных. Отрицательная реакция на туберкулин, называемая анергией, при казеозной пневмонии свидетельствует о резком снижении сопротивляемости организма и является плохим прогностическим признаком.

Ø Анализ мокроты: характерно массивное бактериовыделение. В мокроте обнаруживаются МБТ, кровь, эритроциты и эластические волокна (как результат свежего распада ткани легкого).

Туберкулома (туберкулёма).

Туберкулома легких – это клиническая форма вторичного туберкулеза легких, для которой характерно наличие казеозного фокуса, окруженного капсулой.

Особенности:

Особенности:

- Чаще всего туберкулома выявляется у пациентов в возрасте 20 – 35 лет.

- Образование туберкуломы отражает склонность организма к отграничению поражения.

- Туберкулома может образоваться как из легочного очага первичного туберкулезного комплекса, так из старого или свежего очага с капсулой.

- Туберкуломавсегда содержит микобактерии туберкулеза, которые могут быть в активной или неактивной L-форме.

- Более половины больных туберкуломой выявляются при массовых профилактических флюорографических обследованиях, то есть это лица, не имеющие симптомов заболевания.

Клиника

Для туберкуломы характерно бессимптомное или малосимптомное течение.

У части больных отмечаются симптомы:

- боли в груди, сухой или с небольшим количеством мокроты кашель, иногда кровохарканье,

- признаки туберкулезной интоксикации: слабость, снижение работоспособности, раздражительность, понижение аппетита, повышение температуры тела до 37,5 – 37,8˚ С.

Особенности обследования.

Ø Туберкулиновые реакции умеренно выражены или слабоположительны

Ø Анализ мокроты В фазе распада туберкулемы в мокроте выявляются МБТ.

Кавернозный туберкулез – это форма вторичного туберкулеза легких, для которой характерно наличие воздушной полости без выраженных воспалительных и фиброзных изменений в ее стенки и ткани легкого, а также малосимптомное течение.

Особенности:

-  Образование полости распада и формирование каверны возможно при прогрессировании любой формы туберкулеза органов дыхания при отсутствии лечения, неблагоприятных условиях.

Образование полости распада и формирование каверны возможно при прогрессировании любой формы туберкулеза органов дыхания при отсутствии лечения, неблагоприятных условиях.

- Кавернозный туберкулез легких, являясь обычно исходом других форм туберкулеза после длительной химиотерапии.

Осложнения:

|

|

-сердечно-лёгочная недостаточность

- амилоидоз

- обострение неинфекционных заболеваний

- пневмоторакс (приложение № 7)

- менингит

- лёгочное кровотечение (приложение № 7)

При осмотре у пациента отмечается изменение внешнего вида - habitus phthisicus:

· значительная потеря веса

· морщинистое лицо

· тусклый взгляд

· сухая шелушащаяся кожа

· слабо выражена мускулатура

· западение над-, подключичных пространств

· втянутые межреберья

· острый эпигастральный уголуплощённая и удлинённая грудная клетка ущение плеча на стороне поражения.

Особенности обследования.

Ø В мокроте – МБТобнаруживаются постоянно и в большом количестве, при этом они, как правило, устойчивы к противотуберкулезным препаратам.

Цирротический туберкулез легких.Цирротический туберкулез легких характеризуется массивным фиброзом легких и плевры с деформацией легочной ткани (цирроз - сморщивание).

Особенности:

- Чаще встречается у пожилых людей.

-  Опасность этой формы туберкулеза состоит в том, что цирротическим участком легкого может быть замаскирован активный туберкулезный очаг, который бывает очень трудно выявить.

Опасность этой формы туберкулеза состоит в том, что цирротическим участком легкого может быть замаскирован активный туберкулезный очаг, который бывает очень трудно выявить.

Клиника Протекает малосимптомно. Клиническую картину определяют в основном

- туберкулезный процесс,

- хроническое неспецифическое воспаление

- дыхательная недостаточность.

Особенности обследования.

Ø  Туберкулинодиагностика не имеет большого значения.

Туберкулинодиагностика не имеет большого значения.

Ø Анализ мокроты - Обнаружение микобактерий в мокроте возможно при её многократных посевах.

Туберкулезный плевритТуберкулезный плеврит – это острое, подострое или хроническое воспаление плевры с экссудатом в плевральной полости или без него, возникающее как осложнение туберкулеза легких или других органов.

Может быть самостоятельной формой вторичного туберкулеза.

Туберкулезный плеврит чаще возникает у детей, подростков и лиц молодого возраста.

Различают

- сухой плеврит,

- экссудативный плеврит (с наличием экссудата, или выпота)

- эмпиему плевры (развитие гнойного плеврита).

В ряде случаев туберкулезный плеврит является первым клиническим проявлением туберкулезной инфекции, иногда он проявляется при уже имеющейся клинической картине туберкулеза какого-либо органа.

Клиническая картина туберкулезного плеврита многообразна, что обусловлено различным характером воспаления и его распространение в плевральной полости.

Особенности обследования.

Большое значение в диагностике имеет исследование плеврального экссудата. При туберкулезном плеврите экссудат бывает фибринозным, серозно-фибринозным, серозным, гнойным.

Серозный экссудат с преобладанием в клеточном составе лимфоцитов наиболее типичен для туберкулезного плеврита, также характерно незначительное количество эозинофилов В экссудате также выявляются микобактерии туберкулеза.

Понятие о внелегочном туберкулезе.Кроме органов дыхания туберкулезом могут поражаться практически любые органы: кожа, глаза, мозговые оболочки, мочеполовые органы, кости и суставы, периферические лимфатические узлы и др.

Туберкулез любых органов, кроме органов дыхания, называют внелегочным туберкулезом.

- Внелегочный туберкулез составляет 5 - 10 % среди всех форм туберкулеза, то есть занимает довольно скромное место в общей заболеваемости туберкулезом.

- Но внелегочный туберкулез труден в диагностике и часто выявляется в запущенном состоянии, что приводит к тяжелым последствиям, необходимости длительного лечения, к инвалидизации пациента.

- Возможно также сочетание у одного пациента туберкулеза органов дыхания с внелегочными локализациями.

Механизм развития внелегочного туберкулеза заключается в том, что из очагов первичного туберкулеза, особенно из пораженных лимфатических узлов, возможно рассеивание (распространение) лимфогематогенным путем, возбудителя инфекции. В результате формируются очаги-отсевы, которые обычно локализуются в легких или других органах. При снижении иммунитета эти очаги могут активизироваться и прогрессировать с развитием вторичного туберкулеза внелегочной локализации. Это наиболее частый путь развития внелегочного туберкулеза.

При алиментарном заражении микобактериями может развиться первичный туберкулез также внелегочной локализации – туберкулез кишечника.

Наиболее часто встречается туберкулез почек и мочевыводящих путей, а также половых органов.

Формы внелёгочного туберкулёза.- Туберкулёз мозговых оболочек и ЦНС

- Туберкулёз костей и суставов

- Туберкулёз мочевых и половых органов

- Туберкулёз глаза

- Туберкулёзный перикардит

- Туберкулёз брюшины

- Туберкулёз органов ЖКТ

- Туберкулёз периферических лимфатических узлов

- Туберкулёз кожи и подкожной клетчатки

- Туберкулёз надпочечника

- Туберкулёз прочих органов

Клинические проявления внелёгочного туберкулёза см. приложение № 6

Вопросы к самоподготовке:

1. Факторы, способствующие возникновению и развитию вторичного туберкулёза.

2. Способы и пути заражения вторичным туберкулёзом.

3. Контингенты лиц, подверженных заболеванию вторичным туберкулёзом.

4. Основные клинические проявления и формы вторичного туберкулёза (инфильтративного туберкулёза, казеозной пневмонии, туберкуломы, кавернозного туберкулёза, цирротического туберкулёза, туберкулёзного плеврита, туберкулёза трахеи, гортани, трахеи).

5. Основные проблемы пациентов и родственников при вторичном туберкулёзе.

6. Основные методы диагностики вторичного туберкулёза. Значение туберкулинодиагностики.

7. Осложнения и исходы вторичного туберкулёза.

8. Понятие о внелёгочном туберкулёзе.

Лекция №5 . Принципы и методы лечения туберкулеза

Цель: Сформировать представления, знания по принципам и методам лечения туберкулёза.

Уровни усвоения.Представления:

· Понятие о хирургических методах лечения.

· Методика проведения коллапсотерапии.

· Особенности лечения в стационаре.

· Особенности лечения в санатории.

· Особенности лечения в противотуберкулёзном диспансере.

Знания:

· Понятие о комбинированности, комплексности преемственности, этапности лечения туберкулёза.

· Значение и особенности режима во фтизиатрии.

· Значение и особенности диетотерапии во фтизиатрии.

· Понятие о химиотерапии

· Краткая характеристика противотуберкулёзных препаратов (производные изоникотиновой кислоты, стрептомицин, канамицин, флоримицин, этамбутол, циклосерин, парааминосалициловая кислота).

· Побочные действия химиопрепаратов.

· Особенности приёма химиопрепаратов.

· Особенности выдачи и применения химиопрепаратов пациентами

· Особенности контроля применения химиопрепаратов пациентами.

· Основные комбинации применения противотуберкулёзных препаратов.

· Особенности применения глюкокортикоидов во фтизиатрии.

· Применение иммуномодуляторов, иммунокорректоров, иммуностимуляторов во фтизиатрии.

· Понятие о санаторном лечении

· Понятие о противотуберкулёзном диспансере.

· Суть коллапсотерапии.

· Социальные гарантии фтизиатрическим пациентам.

план:

1. Принципы лечения больных туберкулёзом.

2. Понятие о химиотерапии.

3. Стратегия ДОТС

4. Патогенетическая терапия

5. Симптоматическая терапия

6. Значение и особенности диетотерапии во фтизиатрии.

7. Коллапсотерапия.

8. Понятие о хирургических методах лечения.

9. Санаторное лечение

10. Организация противотуберкулёзного диспансера.

11. Принципы диспансеризации пациентов с туберкулёзом.

Принципы лечения больных туберкулёзом.Основной целью лечения больных туберкулёзом является:

· Стойкое заживление туберкулёзных изменений в поражённых органах.

· Полная ликвидация всех клинических проявлений заболевания.

Принципы лечения:

Лечение больных туберкулёзом должно быть:

· ранним и своевременным

· длительнымв среднем до года, а в ряде случаев до 2 –3 лет.

· комплексным, т.е в лечение применяют сочетание методов ( медикаментозное, немедикаментозное)

· с соблюдением этапностии преемственности.

Этапность в лечении туберкулёзных больных - это лечение сначала в стационаре, затем в санатории и последующее наблюдение в противотуберкулёзном диспансере. Преимущественная госпитализация больных туберкулёзом, особенно впервые выявленных и бактериовыделителей

Преемственность - передача информации о пациенте от одного медицинского учреждения другому.

Медикаментозное лечение назначается ,т.е. сочетают этиотропное лечение с патогенетической и симптоматической терапией.

К немедикаментозному лечению относится: режим, диетотерапия, хирургическое лечение, лечебная физкультура, физиотерапия, санаторное лечение и др.

4. Понятие о химиотерапии.

Химиотерапия -основной медикаментозный метод лечения туберкулёза с применением туберкулостатических препаратов. Химиотерапия относится этиотропному лечению.

Химиопрепараты делят на 3 группы по степени эффективности бактериостатического действия на микобактерии туберкулёза

А – Препараты I группы -высокой активности:1) Производные изоникотиновой кислоты (изониазид, фтивазид, метазид, салюзид и др.). 2) Препараты группы рифамицинов (рифампицин).