СОДЕРЖАНИЕ

1.Введение………………………………………………………………………..3

2.Погрешности измерений………………………………….…………………...4

3.Сведения о приближенных значениях…………………..…………………...8

4. Методика выполнения лабораторных работ

4.1 Подготовка к лабораторной работе……………………………………...9

4.2 Сборка электрической цепи……………………………………………...10

4.3 Выполнение измерений и вычислений ………………………….……...10

4.4 Составление отчета…………………………………...…………………..11

5. Описание лабораторных работ

Лабораторная работа №1 «Определение ускорения свободного падения

с помощью маятника»…………………………………………………..14

Лабораторная работа №2 «Исследование зависимости силы трения скольжения от веса тела»………………………………………………..16

Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити»…………………………………….18

Лабораторная работа №4 «Определение атмосферного давления по закону Бойля-Мариотта»………………………………………………...20

Лабораторная работа №5 «Определение относительной влажности воздуха с помощью психрометра»…………………………………….22

Лабораторная работа №6 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников»…………………………….25

Лабораторная работа №7 «Определение длины световой волны»….26

Лабораторная работа №8 «Определение показателя преломления стекла»…………………………………………………………………….30

Лабораторная работа №9 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»………………………………………………………………….32

Лабораторная работа №10 «изучение треков заряженных частиц по фотографиям»……………………………………………………………34

Введение.

Курс «Физика» для средних специальных учебных заведений является общеобразовательной дисциплиной и служит основой для изучения ряда дисциплин, формирующих технологические компетенции.

Физика — наука экспериментальная, поэтому физический эксперимент является корневой структурой физического образования. Лабораторные работы проводятся с целью повторения, углубления, расширения и обобщения полученных знаний из разных тем курса физики; развития и совершенствования у учащихся экспериментальных умений; формирования у них самостоятельности при решении задач, связанных с экспериментом. Составной частью современного научного познания является эксперимент, отличающийся от наблюдения активным оперированием реальными объектами, позволяющий изолировать изучаемый объект или процесс от побочных явлений или предметов. "Задача физики - по Галилею, - придумать эксперимент, повторить его несколько раз, исключив или уменьшив влияние возмущающих факторов..." Получая в ходе проведения эксперимента числовой результат, обучающихся должен понимать, какие допущения и пренебрежения были сделаны при постановке опыта и проведении расчетов. С этой позиции он должен оценивать и сопоставлять с табличными данными полученный результат, формулировать вывод.

Описание лабораторных работ составлено по традиционному принципу с включением целей , теоретической и экспериментальной части работы с примерами записи полученных результатов в виде таблиц и графиков. Отдельно вынесены вопросы для самостоятельной проработки, приведен перечень рекомендуемой литературы. В теоретической части описания лабораторных работ сформулированы основные понятия и физические законы по теме работы, приведено обоснование и вывод рабочих формул. В экспериментальной части описания предлагается применение различных методик определения характеристик физических систем или универсальных физических постоянных, проверки физических законов.

Погрешности измерений

Измерение- это нахождение числового значения физической величины опытным путем с помощью средств измерений (линейки, вольтметра, часы и т.д.).

Измерения могут быть прямыми и косвенными.

Прямое измерение- это нахождение числового значения физической величины непосредственно средствами измерений. Например, длину - линейкой, атмосферное давление- барометром.

Косвенное измерение- это нахождение числового значения физической величины по формуле, связывающей искомую величину с другими величинами, определяемыми прямыми измерениями. Например: сопротивление проводника определяют по формуле R=U/I, где U и I измеряются электроизмерительными приборами. Поэтому измерения никогда не могут быть выполнены абсолютно точно. Результат любого измерения приближенный. Неопределенность в измерении характеризуется погрешностью - отклонением измеренного значения физической величины от ее истинного значения.

Перечислим некоторые из причин, приводящих к появлению погрешностей.

1. Ограниченная точность изготовления средств измерения.

2. Влияние на измерение внешних условий (изменение температуры, колебание напряжения ...).

3. Действия экспериментатора (запаздывание с включением секундомера, различное положение глаза...).

4. Приближенный характер законов, используемых для нахождения измеряемых величин.

Перечисленные причины появления погрешностей неустранимы, хотя и могут быть сведены к минимуму. Для установления достоверности выводов, полученных в результате научных исследований, существуют методы оценки данных погрешностей.

Случайные и систематические погрешности

Погрешности, возникающие при измерениях, делятся на систематические и случайные.

Систематические погрешности- это погрешности, соответствующие отклонению измеренного значения от истинного значения физической величины всегда в одну сторону (повышения или занижения). При повторных измерениях погрешность остается прежней.

Причины возникновения систематических погрешностей:

1) несоответствие средств измерения эталону;

2) неправильная установка измерительных приборов (наклон, неуравновешенность);

3) несовпадение начальных показателей приборов с нулем и игнорирование поправок, которые в связи с этим возникают;

4) несоответствие измеряемого объекта с предположением о его свойствах (наличие пустот и т.д).

Случайные погрешности- это погрешности, которые непредсказуемым образом меняют свое численное значение. Такие погрешности вызываются большим числом неконтролируемых причин, влияющих на процесс измерения (неровности на поверхности объекта, дуновение ветра, скачки напряжения и т.д.). Влияние случайных погрешностей может быть уменьшено при многократном повторении опыта.

Абсолютные и относительные погрешности

Для количественной оценки качества измерений вводят понятия абсолютной и относительной погрешностей измерений.

Как уже говорилось, любое измерение дает лишь приближенное значение физической величины, однако можно указать интервал, который содержит ее истинное значение

Апр- А ист пр+А

Величина DА называется абсолютной погрешностью измерения величины А. Абсолютная погрешность выражается в единицах измеряемой величины. Абсолютная погрешность равна модулю максимально возможного отклонения значения физической величины от измеренного значения. Апр- значение физической величины, полученное экспериментально, если измерение проводилось многократно, то среднее арифметическое этих измерений.

Но для оценки качества измерения необходимо определить относительную погрешность e

= А/Апр или А/Апр)*100%.

Если при измерении получена относительная погрешность более 10%, то говорят, что произведена лишь оценка измеряемой величины. В лабораториях физического практикума рекомендуется проводить измерения с относительной погрешностью до 10%. В научных лабораториях некоторые точные измерения (например определение длины световой волны), выполняются с точностью миллионных долей процента.

Погрешности средств измерений

Эти погрешности называют еще инструментальными или приборными. Они обусловлены конструкцией измерительного прибора, точностью его изготовления и градуировки. Обычно довольствуются о допустимых инструментальных погрешностях, сообщаемых заводом изготовителем в паспорте к данному прибору. Эти допустимые погрешности регламентируются ГОСТами. Это относится и к эталонам. Обычно абсолютную инструментальную погрешность обозначают D и А.

Если сведений о допустимой погрешности не имеется (например у линейки), то в качестве этой погрешности можно принять половину цены деления.

При взвешивании абсолютная инструментальная погрешность складывается из инструментальных погрешностей весов и гирь. В таблице приведены допустимые погрешности наиболее часто встречающихся в школьном эксперименте средств измерения.

| Средства измерения | Предел измерения | Цена деления | Допустимая погрешность |

| линейка ученическая | до 50 см | 1 мм | 1 мм |

| линейка демонстрационная | 100 см | 1 см | 0.5 см |

| лента измерительная | 150 см | 0.5 см | 0.5 см |

| мензурка | до 250 мл | 1 мл | 1 мл |

| гири 10,20, 50 мг |

|

| 1 мг |

| гири 100,200 мг |

|

| 2 мг |

| гири 500 мг |

|

| 3 мг |

| гири 1 г |

|

| 4 мг |

| гири 2 г |

|

| 6 мг |

| гири 5 г |

|

| 8 мг |

| гири 10 г |

|

| 12 мг |

| гири 20 г |

|

| 20 мг |

| гири 50 г |

|

| 30 мг |

| гири 100 г |

|

| 40 мг |

| штангенциркуль | 150 мм | 0.1 мм | 0.05 мм |

| микрометр | 25 мм | 0.01 мм | 0.005 мм |

| динамометр | 4 Н | 0.1 Н | 0.05 Н |

| весы учебные | 200 г |

| 0.1 г |

| Секундомер | 0-30 мин | 0.2 с | 1с за 30 мин |

| барометр-анероид | 720-780 мм рт.ст. | 1 мм рт.ст | 3 мм рт.ст |

| термометр лабораторный | 0-100 градусов С | 1 градус | 1 градус |

| амперметр школьный | 2 А | 0.1 А | 0.08 А |

| вольтметр школьный | 6 В | 0.2 В | 0.16 В |

Запись окончательного результата прямого измерения

Окончательный результат измерения физической величины А следует записывать в такой форме

А=Апр+ А, А/Апр)*100%.

Апр- значение физической величины, полученное экспериментально, если измерение проводилось многократно, то среднее арифметическое этих измерений. D А- полная абсолютная погрешность прямого измерения.

Абсолютную погрешность обычно выражают одной значащей цифрой.

Пример: L=(7,9 + 0,1) мм,

3. Сведения о приближенных вычислениях

При работе с приближенными числами необходимо соблюдать следующие правила:

При сложении и вычитании приближенных чисел в результате следует сохранять столько десятичных знаков, сколько их в числе с наименьшим количеством десятичных знаков.

Пример: 1,82 + 14, 368 3 + 5,8 = 1,82 + 14,37 + 5,8 = 22,0.

При умножении и делении в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько их в приближенном числе с наименьшим количеством значащих цифр.

Примеры: 83 973 ∙ 0,4 = 84 ∙103 ∙ 0,4 = 33,6 ∙ 103 = 3 ∙104.

При возведении в квадрат и клуб в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько их имеет возводимое в степень приближенное число.

Примеры: 1,322 = 1,74; 3,63 = 46.

При извлечении квадратного и кубического корней в результате следует брать столько значащих цифр, сколько их в подкоренном приближенном числе.

Примеры:  = 1,89 ∙ 10-4;

= 1,89 ∙ 10-4;  = 1,61.

= 1,61.

При вычислении промежуточных результатов следует брать на одну цифру больше, чем рекомендуют правила. В окончательном результате эта "запасная" цифра отбрасывается.

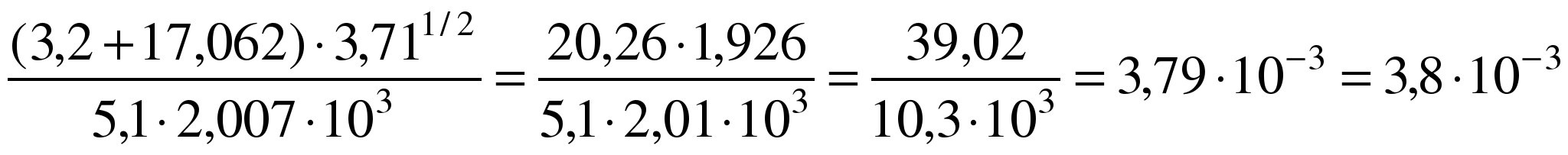

Пример:

4. Методика выполнения лабораторных работ

4.1 Подготовка к лабораторным работам

Подготовка к проведению лабораторных работ начинается в начале теоретического изложения изучаемой темы на уроках физики и продолжается по ходу её изучения при освоении материала на занятиях в техникуме и работе над ним в ходе самостоятельной подготовки дома и в библиотеках. Для качественного выполнения лабораторных работ студентам необходимо:

повторить теоретический материал по конспекту и учебникам;

ознакомиться с описанием лабораторной работы;

в специальной рабочей тетради записать название и номер работы, перечень необходимого оборудования, подготовить схему или зарисовку установки, таблицы для записи результатов измерений и вычислений, подготовить миллиметровую бумагу и графический масштаб для построения графиков;

выяснить цель работы, четко представить себе поставленную задачу и способы её достижения, продумать ожидаемые результаты опытов;

ответить устно или письменно на контрольные вопросы по изучаемой теме или решить ряд задач;

изучить порядок выполнения лабораторной работы. Подготовить лабораторное оборудование к работе, если нужно собрать электрическую схему. После проверки правильности собранной схемы преподавателем можно начинать выполнение лабораторной работы.

4.2 Сборка электрической цепи

При сборке электрических цепей требуется придерживаться следующих правил:

Проводить сборку цепи при отключенном источнике напряжения;

Вначале собирается последовательная цепь, а затем к ней присоединяются параллельные участки;

Сборку цепи начинают с "+" источника, а заканчивают на источнике напряжения;

При сборке цепей постоянного тока необходимо соблюдать полярность включения электроизмерительных приборов. "+" приборов необходимо подключать к "+" источника, а "-" приборов к "–" источника.

При выполнении лабораторных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, быть аккуратным, бережно относиться к оборудованию и приборам.

4.3 Выполнение измерений и вычислений

Выполните лабораторную работу. При этом будьте внимательны при снятии показаний измерительных приборов. Старайтесь снять показания точнее, без излишне грубого округления. Результаты измерений занесите в таблицу.

Проведите вычисления искомых величин. При этом не нужно оставлять лишние цифры после запятой. Например, если U=12,3В и I=0,53А, то R=U/I=12,3B/0,53A=23,20754 Ом. Нет никакого смысла в результате вычисления сопротивления оставлять после запятой 5 знаков. Так как напряжение измерено с точностью до десятых долей вольта, то результат измерения сопротивления не будет превосходить эту точность. Точность измерения сопротивления будет ниже, чем точность измерения напряжения, поэтому в качестве ответа необходимо оставить R=23,2 Ом.

При вычислении относительной погрешности измерения, если δx x x 20% - неудовлетворительные.

При вычислении абсолютной и относительной погрешностей необходимо знать правила округления:

4.1. В результате оставить одну значащую цифру, если число начинается с цифр 4,5,6,7,8,9

4.2. В результате оставить две значащие цифры, если число начинается с цифр 1,2,3 Например: δx =12,3%. Применяя правила округления, в качестве ответа запишем: δx =12%. Если δx=43,1%, то ответ будет δx =40%

При построении графиков необходимо выяснить функциональную зависимость. Аргумент (независимая переменная) откладывается по горизонтальной оси, а функция – по вертикальной. Необходимо правильно выбрать масштаб по осям координат. Масштаб не должен быть слишком большим или слишком малым. В противном случае график будет или очень маленьким, или очень большим. По осям координат откладываются не произвольные числа, а числа кратные (1,2,3,4,5)*10 , где К=0,1,2,…

Сделать выводы по лабораторной работе.

4.4 Составление отчета

Составление отчета - индивидуальная работа студента. Отчет является документом о проделанном эксперименте, поэтому в нем должны быть приведены все необходимые сведения для проверки результатов опытов и расчетов.

Также в отчет должны входить:

цель работы;

теория;

оборудование;

схема опыта, если она приводится;

таблицы данных;

применяемые формулы и расчеты по ним;

графики зависимости при требовании в порядке выполнения работы;

выводы по результатам измерений и вычислений;

ответы на контрольные вопросы или решения задач.

Схемы, таблицы, графики и другие построения выполняются только черным карандашом (тушью), чертежными инструментами. При выполнении схем должны соблюдаться стандартные обозначения (ГОСТы) указываемых элементов. Исправления и помарки в отчете не допускаются.

При выполнении всех вышеуказанных требований выполненная работа зачитывается преподавателем автоматически, в противном случае зачет производится по результатам собеседования с преподавателем.

4.5 Инструкция по технике безопасности

Общие требования безопасности

Перед началом выполнения лабораторных работ по физике преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности.

В случае появления дыма, специфического запаха горелой изоляции, студент должен выключить установку и немедленно сообщить о произошедшем преподавателю.

Основные правила техники безопасности

Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания.

Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите её описания, уясните ход её выполнения.

Произведите сборку электрических цепей, переключения в них, монтаж и ремонт электрических устройств только при отключении источника питания. Запрещается подключать к электрической сети 220В приборы и оборудование без разрешения преподавателя.

Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах проводов были наконечники.

При сборке электрической цепи, провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно зажимайте клеммами.

Выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к оголённым проводам (токоведущим частям, находящимся под напряжением).

По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.

Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом преподавателю.

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Тема: Определение ускорения свободного падения

с помощью маятника

Цель: вычислить ускорение свободного падения при помощи математического маятника.

Оборудование:

часы с секундной стрелкой;

измерительная лента

шарик с отверстием

нить

штатив с муфтой и кольцом.

Теория:

Как известно, гравитационное поле Земли в любой точке ее поверхности характеризуется ускорением свободного падения g. Ускорение свободного падения можно определить экспериментально с помощью математического маятника. Математическим маятником называют материальную точку массой m, подвешенную на невесомой, нерастяжимой нити и совершающей гармонические колебания в вертикальной плоскости. Период колебаний математического маятника выражается следующей формулой:

(1),

(1),

где  –длина подвеса, g-ускорение свободного падения, T – период малых колебаний маятника. Из формулы (1) можно вычислить ускорение свободного падения:

–длина подвеса, g-ускорение свободного падения, T – период малых колебаний маятника. Из формулы (1) можно вычислить ускорение свободного падения:

(2)

(2)

Из формулы (2) видно, что для определения ускорения свободного падения необходимо знать длину подвеса и период малых колебаний маятника. Длина может быть измерена непосредственно с помощью линейки (мерной ленты).

Порядок выполнения работы

1. Установите на краю стола штатив. У верхнего конца укрепите при помощи муфты кольцо и подвесьте к нему шарик на нити. Шарик должен висеть на расстоянии 3–5 см от пола.

2. Отклоните маятник от положения равновесия на 5–8 см и отпустите его.

3. Измерьте длину подвеса мерной лентой.

4. Измерьте время Δt 40 полных колебаний (N).

5. Повторите измерения Δt (не изменяя условий опыта) и найдите среднее значение Δt ср

6. Вычислите среднее значение периода колебаний Тср по среднему значению Δt ср.

7. Вычислите значение gср по формуле:

Полученные результаты занесите в таблицу:

| Номер опыта | l, м | N | Δt , c | Δt ср , c |  | g ср,  |

| 1 |

|

|

|

|

|

|

| 2 |

|

|

|

|

|

|

| 3 |

|

|

|

|

|

|

9. Сравните полученное среднее значение для g ср со значением g =9.8м/с2 и рассчитайте относительную погрешность измерения по формуле:

εg

Контрольные вопросы.

Чтобы помочь шоферу вытащить автомобиль, застрявший в грязи, несколько человек

раскачивают автомобиль, причем толчки, как правило, производятся по команде. Важно ли, через какие промежутки времени подавать команду?.

Математический маятник за 10 с совершил 20 полных колебаний. Найти период колебаний.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Тема: Исследование зависимости силы трения скольжения от веса тела

Цель: установить зависимость силы трения скольжения от веса тела.

Оборудование: динамометр, деревянный брусок, набор грузов известной массы, линейка.

Теория.

Сила трения – это сила, которая возникает в том месте, где тела соприкасаются друг с другом, и препятствует перемещению тел.

Сила трения - это сила электромагнитной природы.

Возникновение силы трения объясняется двумя причинами:

1) Шероховатостью поверхностей

2) Проявлением сил молекулярного взаимодействия.

Силы трения всегда направлены по касательной к соприкасающимся поверхностям и подразделяются на силы трения покоя, скольжения, качения.

В данной работе исследуется зависимость силы трения скольжения от веса тела.

Сила трения скольжения – это сила, которая возникает при скольжении предмета по какой-либо поверхности. По модулю она почти равна максимальной силе трения покоя. Направление силы трения скольжения противоположно направлению движения тела. Сила трения в широких пределах не зависит от площади соприкасающихся поверхностей. В данной работе надо будет убедиться в том, что сила трения скольжения пропорциональна силе давления (силе реакции опоры):

Fтр=μN, где μ - коэффициент пропорциональности, называется коэффициентом трения. Он характеризует не тело, а сразу два тела, трущихся друг о друга.

Ход работы:

При помощи динамометра определите вес бруска Р0;

Рассчитайте вес груза Ргр, зная его массу;

Определите общий вес бруска Р= Р0 + Ргр;

Поместите брусок с грузом на ровную поверхность и потяните прикреплённый к нему динамометр так, чтобы брусок двигался равномерно (без рывков), а динамометр был параллелен плоскости поверхности;

зафиксируйте значение силы трения; проведите измерения не менее трёх раз;

проделайте опыты пунктов 3-5 для двух и трех грузов;

полученные результаты занесите в таблицу:

| № | P | Fтр, Н | Fтр ср, Н |

| 1 | 2 | 3 |

|

| 1 |

|

|

|

|

|

| 2 |

|

|

|

|

|

| 3 |

|

|

|

|

|

определите относительную погрешность измерений:

где

Сделайте вывод о зависимости силы трения скольжения от веса тела;

Сделайте вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы.

1. В чем состоит основное отличие сил трения от сил тяготения и упругости?

2. При каких условиях появляется сила трения?

3. От чего зависят модуль и направление силы трения покоя?

4. Приведите примеры полезного и вредного действия сил трения всех видов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Тема: Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити.

Цель: проверить на практике справедливость теоретических соотношений по периоду колебаний нитяного маятника.

Оборудование: Шарик на нити, штатив с муфтой и кольцом, измерительная лента, часы (или секундомер).

Теория.

Тело, подвешенное на нити, может совершать колебания, период которых определяется формулой

:  , где l-длина подвеса, а g - ускорение свободного падения.

, где l-длина подвеса, а g - ускорение свободного падения.

Нужно помнить, что зависимость периода колебаний от длины, выраженная формулой, справедлива лишь для таких маятников, у которых длина подвеса значительно (не менее чем в десять раз) превосходит размер подвешенных грузов (длиной нити следует считать расстояние от точки подвеса до центра тяжести груза).

Из этой формулы следует, например, что период колебаний изменится вдвое при изменении длины подвеса в четыре раза.

Это следствие и проверяют в работе. Поочередно испытывают два маятника, длины подвесов которых отличаются в четыре раза. Каждый из маятников приводят в движение и измеряют время, за которое он совершит определённое количество колебаний. Чтобы уменьшить влияние побочных факторов, опыт с каждым маятником проводят несколько раз и находят среднее значение времени, затраченное маятником на совершение заданного числа колебаний. Затем вычисляют периоды маятников и находят их отношение.

Указания к работе

1. Установите на краю стола штатив. К кольцу штатива подвесьте шарик на длинной нити (так, чтобы он находился на расстоянии 3 – 5 см от пола).

2. Измерьте длину нити l.

3. Отклоните шарик на 4 – 5 см от положения равновесия и отпустите.

4. Измерьте время t, за которое маятник сделает N = 30 полных колебаний.

5. Вычислите период колебаний.

6. Повторите опыт, уменьшив длину нити в 4 раза.

7. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу:

| № опыта | Длина нити, l, м | Время, t, с | Кол-во колебаний, N | Период, T, с |

| 1 |

|

|

|

|

| 2 |

|

|

|

|

8. Сделайте вывод о зависимости периода колебаний маятника от длины нити.

Контрольные вопросы.

Что называется математическим маятником?.

Что называется механическим колебанием?

Во сколько раз изменится частота колебаний математического маятника при увеличении длины нити в 3 раза?.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Тема: Определение атмосферного давления по закону Бойля-Мариотта

Цель работы: убедиться, что для газа данной массы произведение давления газа на его объем есть величина постоянная.

Оборудование: стеклянная трубка длиной 250-300 мм закрытая с одного конца, мензурка с водой, измерительная линейка с миллиметровыми делениями, барометр (один на весь класс).

Теория.

Закон Бойля-Мариотта описывает процесс, который происходит в газе данной массы при неизменной температуре. В этих условиях произведение давление газа на его объем есть величина постоянная. Иначе говоря, давление данной, массы газа при постоянной температуре изменяется обратно пропорционально его объему. Объектом исследования г данной работе будет служить воздух, заключенный в стеклянной трубке, закрытой с одного конца

Ход работы.

Опыт 1.

Измерить с помощью барометра атмосферное давление, выразив его в Па.

p1=pатм=_________мм рт.ст.=_________ Па.

Измерить объем воздуха в стеклянной трубке (в условных единицах по делениям линейки).

V1=L1

Вычислить произведение давления воздуха на его объем.

p1V1=

Опыт 2.

Погрузить стеклянную трубку в мензурку с водой закрытым концом вверх.Измерить новый объем воздуха в трубке.

V2=L2

Измерить разность уровней воды в мензурке и трубке.

h1=_____см = ______м

Рассчитать гидростатическое давление столба воды в мензурке

pводы1=ρgh1

где: ρ= 1000 кг/м3; g=9,8м/с2; h-измеряется в (м)

Рассчитать новое давление воздуха в трубке

p2=pатм+pводы1

Вычислить произведение давления воздуха на его объем

p2V2=

Опыт 3.Повторить эксперимент еще раз, погрузив трубку в мензурку на другую глубину V3=L3

h2=_____см = ______м

pводы2=ρgh2

p3=pатм+pводы2

p3V3=

Полученные результаты занести в таблицу.

| № | H(м) | H-h(м) | V( | P( Па) | Pv(Па* |

| 1 |

|

|

|

|

|

| 2 |

|

|

|

|

|

| 3 |

|

|

|

|

|

Сделайте вывод.

Контрольные вопросы.

Вы надули щеки. При этом и объём и давление воздуха во рту увеличивается. Как это согласовать с законом Бойля- Мариотта?

Какие газовые законы вы знаете?

Сформулируйте закон Бойля – Мариотта.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Тема: Определение относительной влажности воздуха

с помощью психрометра

Цель:

Научиться измерять и вычислять влажность воздуха.

Научиться пользоваться психрометрическими таблицами

Оборудование: Психрометры

Теория.

В атмосфере Земли всегда содержатся водяные пары. Их содержание в воздухе характеризуется абсолютной и относительной влажностью. Абсолютная влажность (ρа) определяется массой водяного пара, содержащегося в 1 м3 воздуха, т.е. плотностью водяного пара. Абсолютную влажность можно определить по температуре точки росы – температуре, при которой пар, находящийся в воздухе, становится насыщенным. Температуру точки росы определяют с помощью гигрометра, а затем по таблице "Давление насыщающих паров и их плотность при различных температурах" находят соответствующую температуре точки росы плотность. Найденная плотность и есть абсолютная влажность окружающего воздуха. Относительная влажность В показывает, сколько процентов составляет абсолютная влажность ρа от плотности ρн водяного пара, насыщающего воздух при данной температуре: В = ρа • 100% / ρн

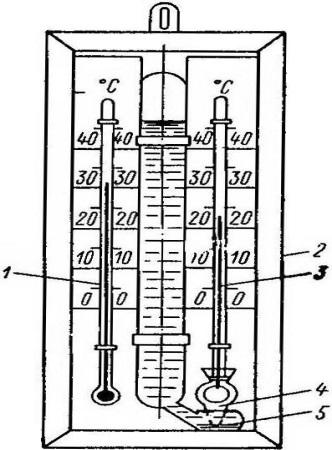

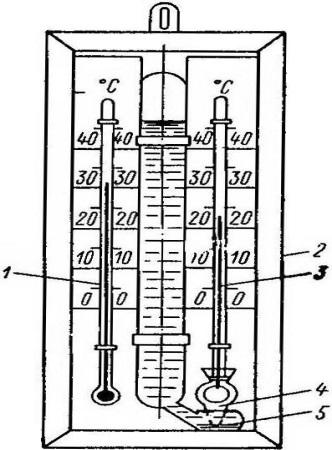

Для определения относительной влажности используют психрометр.

Для определения относительной влажности используют психрометр.

|

Рассмотрим устройства психрометра Августа. Он состоит: сухого термометра-1, панели-2, влажного термометра-3, чехла -4, сосуда с водой-5. Психрометр Августа имеет два термометра: "сухой" и "влажный". Они так называются потому, что конец одного из термометров находится в воздухе, а конец второго обвязан кусочком марли, погруженным в воду. Испарение воды с поверхности влажного термометра приводит к понижению его температуры. Второй же, сухой термометр, показывает обычную температуру воздуха. Определение влажности основано на сравнении показаний сухого t1 и смоченного t2 термометров. Так как с поверхности резервуара смоченного термометра происходит испарение воды, то его температура будет ниже, чем сухого. Причем разность между показаниями термометров будет тем больше, чем меньше влажность воздуха, так как при малой влажности испарение происходит более интенсивно и показания влажного термометра будут меньшими. Понижение температуры смоченного термометра продолжается до тех пор, пока не наступит равновесие, при котором на испарение будет уходить столько тепла, сколько будет приходить из окружающей среды. Порядок выполнения работы Работа с психрометром. Проверить наличие воды в стаканчике психрометра и при необходимости долить ее. Определить температуру сухого термометра tcyx Определить температуру влажного термометра tвл Определить разность показаний термометров: Δt = tсух –tвл, °С.Пользуясь психрометрической таблицей (см. таблицу 2), определить относительную влажность В. Результаты измерений и вычислений записать в отчет по лабораторной работе. Контрольные вопросы Почему показания влажного термометра психрометра меньше показаний сухого термометра? При каком условии разность показаний термометров наибольшая? Сухой и влажный термометры психрометра показывают одну и ту же температуру. Какова относительная влажность воздуха? Почему перед дождём ласточки летают низко? Относительная влажность воздуха 73% .Что показывает сухой и влажный термометры психрометра, если разность их показаний равна 4 градусам? В сводке погоды днём сообщалось, что температура воздуха составляет 25 градусов, относительная влажность – 75% . Выпадет ли ночью роса, если температура понизится до 17 градусов

|

Психрометрическая таблица относительной влажности воздуха | |  | Разность показаний сухого и влажного термометров | |  | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | | 1 | 100 | 90 | 81 | 73 | 64 | 57 | 50 | 43 | 36 | 31 | 26 | 20 | 16 | 11 | 7 | 3 | | | 2 | 100 | 90 | 82 | 74 | 66 | 59 | 52 | 45 | 39 | 33 | 29 | 23 | 19 | 16 | 11 | 7 | | | 3 | 100 | 90 | 83 | 75 | 67 | 61 | 57 | 47 | 42 | 35 | 31 | 26 | 23 | 18 | 14 | 10 | | | 4 | 100 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 26 | 21 | 17 | 13 | 10 | | 5 | 100 | 91 | 84 | 77 | 70 | 64 | 57 | 51 | 46 | 41 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 14 | | 6 | 100 | 91 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 54 | 48 | 43 | 39 | 34 | 30 | 27 | 23 | 19 | 17 | | 7 | 100 | 92 | 85 | 78 | 72 | 66 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 35 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | | 8 | 100 | 92 | 86 | 79 | 73 | 67 | 62 | 57 | 52 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | | 9 | 100 | 92 | 86 | 80 | 74 | 68 | 63 | 58 | 54 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | | 10 | 100 | 93 | 86 | 81 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | | 11 | 100 | 94 | 87 | 82 | 76 | 71 | 66 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | | 12 | 100 | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 | 58 | 55 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | | 13 | 100 | 94 | 88 | 82 | 78 | 73 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 48 | 44 | 42 | 38 | 35 | 32 | | 14 | 100 | 94 | 88 | 83 | 78 | 73 | 69 | 64 | 61 | 57 | 57 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | | 15 | 100 | 94 | 89 | 83 | 79 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 51 | 47 | 45 | 41 | 36 | 30 | | 16 | 100 | 94 | 89 | 84 | 80 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 41 | 37 | | 17 | 100 | 95 | 90 | 84 | 80 | 75 | 72 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 50 | 48 | 44 | 42 | 39 | | 18 | 100 | 95 | 90 | 84 | 81 | 76 | 73 | 68 | 65 | 61 | 58 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 40 | | 19 | 100 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 74 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 | | 20 | 100 | 95 | 91 | 85 | 82 | 77 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | | 21 | 100 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 53 | 49 | 47 | 44 | | 22 | 100 | 95 | 91 | 86 | 83 | 79 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | | 23 | 100 | 95 | 91 | 87 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 65 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 50 | 47 | | 24 | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | | 25 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 64 | 62 | 59 | 56 | 53 | 52 | 49 |

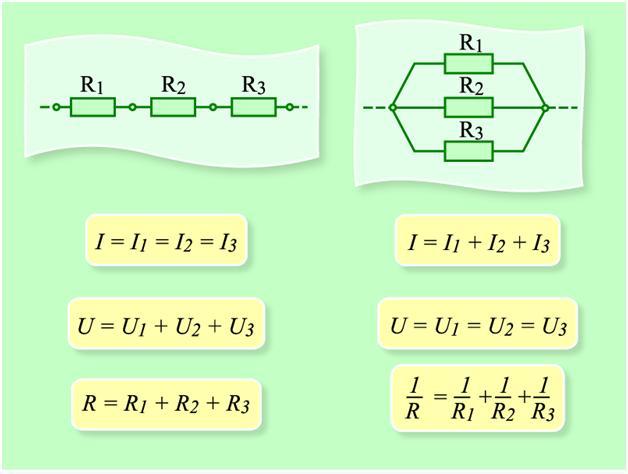

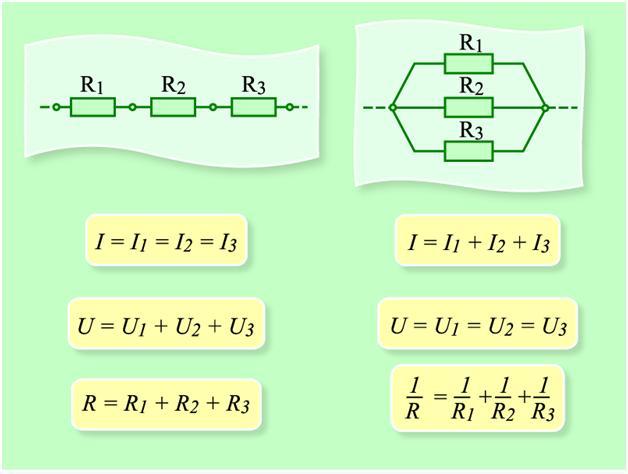

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 Тема: Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. Цель работы: проверить следующие законы соединения: Для последовательного соединения проводников: U = U1 + U2, R = R1 + R2, U1/U2 = R1/R2 Для параллельного соединения проводников: I = I1 + I2, 1/R = 1/R1 + 1/R2, I1/I2 = R2/R1 Оборудование:

Указания к работе 1. Подготовьте бланк отчета для записи результатов измерений и вычислений (таблицы составьте сами по образцу предыдущих работ). 2. Соберите цепь для изучения последовательного соединения резисторов; измерьте силу тока и напряжения; проверьте выполнение закона соединения; сделайте вывод. 3. Соберите цепь для изучения параллельного соединения резисторов; измерьте токи и напряжение; проверьте выполнение закона соединения; сделайте вывод.

Контрольные вопросы: Почему лампы в квартире соединяют параллельно, а лампочки в ёлочных гирляндах последовательно? Сопротивление каждого проводника равно 1 Ом. Чему равно сопротивление двух таких проводников, соединенных последовательно? параллельно? Соединяли ли вы проводники параллепльно?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

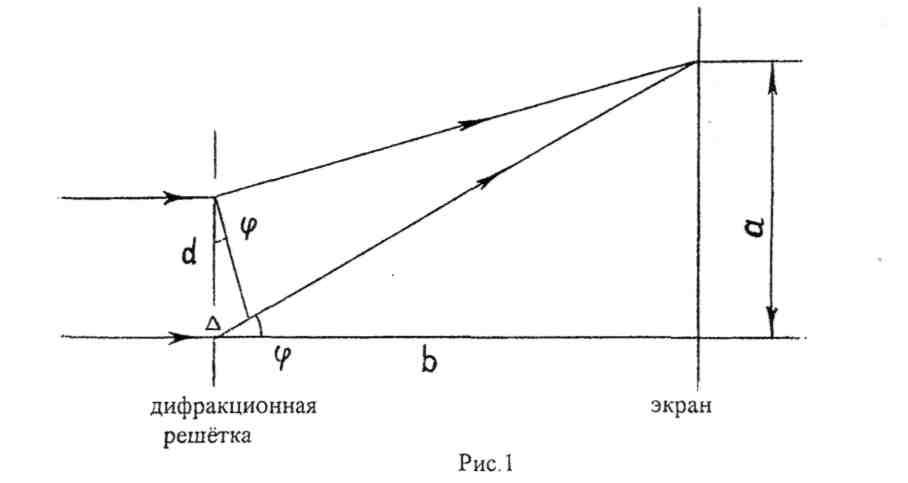

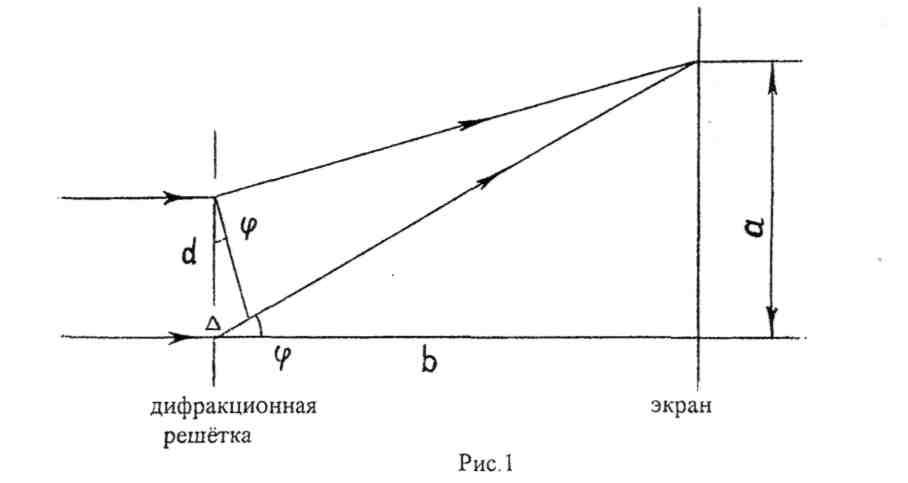

Тема: Определение длины световой волны Цель работы: экспериментально определить длину световой волны. Оборудование: Прибор для определения длины световой волны, дифракционная решетка, люминесцентная лампа. Теория Часть 1 Параллельный пучок света, проходя через дифракционную решетку, вследствие дифракции на решетке, распространяется по всевозможным направлениям и интерферирует. На экране, установленном на пути интерферирующего света, можно наблюдать интерференционную картину. Максимумы света наблюдаются в точках экрана, для которых выполняется условие- ∆=nλ (1), Где ∆ - оптическая разность хода волн; λ- длина световой волны; n-номер максимума. Центральный максимум называют нулевым; для него ∆=0. Слева и справа от него располагаются максимумы высших порядков. Условие возникновения максимума (1) можно записать иначе:  nλ= dsin   (2) (2)

Здесь (см. рис.1) d-период дифракционной решётки;   - угол, под которым виден световой максимум (угол дифракции). Так как углы дифракции, как правило, малы, то для них можно принять sin - угол, под которым виден световой максимум (угол дифракции). Так как углы дифракции, как правило, малы, то для них можно принять sin   = tg = tg  , a tg , a tg  = a/b (рис. 1). Поэтому = a/b (рис. 1). Поэтому n λ = d a / b (3) λ = d a / n b (4) В данной работе эту формулу используют для вычисления длины световой волны. Часть 2 Анализ формулы показывает, что положение световых максимумов зависит от длины волны монохроматического света: чем больше длина волны, тем дальше максимум от нулевого. Белый свет по составу - сложный.. Нулевой максимум для него белая полоса, а максимумы высших порядков представляют собой набор семи цветных полос, совокупность которых называют спектром соответственно 1,2... порядка (см. рис. 2). Получить дифракционный спектр можно, используя прибор для определения длины световой волны (рис.3). Прибор состоит из бруска 1 со шкалой 2 (по ней определяется расстояние Ь). Вдоль бруска в боковых пазах его может перемещаться ползунок 3 с экраном 4 (по нему определяется расстояние а). К концу бруска прикреплена рамка 5, в которую вставляют дифракционную решетку. Порядок выполнения работы 1.Направить щель экрана на окно (люминесцентную лампу). 2.Смотря через дифракционную решетку на экран, направить прибор на источник света. 3.Перемещением экрана со шкалой по продольной линейке добиться четкого изображения на экране спектров 1 и 2 -го порядка (Наилучшее расстояние b для получения точных результатов для данного прибора в пределах 10-20 см). 4.Определить расстояние от нулевого деления шкалы экрана до середины полоски нужного цвета (расстояние а). (Рис 4) 5.Измерить расстояние от решетки до экрана (b). (Рис 4) 6.Опыт повторить 3 раза со спектрами 1 и 2-го порядка (по индивидуальному заданию преподавателя). 7.По формуле (4) вычислить λ. 8. Выбрав табличные волны (см. Таблицу 1), во всех 3 опытах рассчитать абсолютную погрешность измерений по формуле: ∆ λ= | - λ| (4) Таблица 1 | Цвет | Границы, нм | Цвет | Границы, нм | | Фиолетовый | 380-450 | Желто-зеленый | 550-575 | | Синий | 450-480 | Желтый | 575-585 | | Голубой | 480-510 | Оранжевый | 585-620 | | Зеленый | 510-550 | Красный | 620-760 | 9. Определить относительную погрешность измерений:   λ = ∆ λ* 100% / λ = ∆ λ* 100% / 10. Результаты измерений и вычислений занести в таблицу 2. Таблица 2 | № | d(м) | N | а (м) | b (м) | λ (м) |   λ (%) λ (%) | Цвет | | 1 |  |

|

|

|

|

|

| | 2' |  |

|

|

|

|

|

| | 3 |  |

|

|

|

|

|

|

Контрольные вопросы 1.Почему нулевой максимум дифракционного спектра белого света - белая полоса, а максимумы высших порядков - набор цветных полос? 2.Какова природа световых волн и звуковых волн? 3.Почему стоя за колонной в театре, мы слышим певца, но не видим его?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема: Определение показателя преломления стекла

Цель работы: научиться на практике рассчитывать показатель преломления стекла. Оборудование Стеклянная пластинка с двумя параллельными гранями. Транспортир. Линейка. Два цветных карандаша. Таблица синусов. Теория Изменение скорости и направления распространения света на границе раздела двух прозрачных сред различной оптической плотности называют преломлением света. При этом свет меняет свое направление. Преломление света подчиняется следующим законам'. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина постоянная для двух данных сред и называется относительным показателем преломления второй среды относительно первой: n = sin α / sin β (1) Луч падающий и луч преломленный, а также перпендикуляр, проведенный через точку падения луча к границе двух сред, лежат в одной плоскости. Порядок выполнения работы На листе тетради провести две параллельные линии разного цвета на расстоянии 0,5-1,5 см друг от друга. Положить на эти линии плоскопараллельную пластинку так, чтобы линии входили в одну из параллельных граней. Поворачивать пластинку так, чтобы начало одной цветной линии совпало с продолжением линии другого цвета. Обвести параллельные грани пластинки, это и будет граница раздела двух сред (см. рисунок1).

Снять пластинку с листа бумаги, прочертить ход преломленного луча в пластинке. Провести перпендикуляр к границе раздела двух сред «воздух-стекло» через точку падения светового луча (к одной из параллельных граней). Отметить и измерить транспортиром угол падения светового луча. Отметить и измерить транспортиром угол преломления светового луча. По формуле (1) вычислить показатель преломления стекла. Всего проделать 3 таких опыта, меняя расстояния между двумя разноцветными линиями. Рассчитать абсолютную погрешность вычислений для каждого опыта Δn= | n табл-n| , где для стекла n табл = 1,5 12. Рассчитать относительную погрешность вычислений для каждого опыта. δn= Δn .100% /nтабл 13. Результаты измерений и вычислений записать в отчет по лабораторной работе. Контрольные вопросы Чем отличается относительный показатель преломления от абсолютного показа

теля? На чем основано явление рефракции в атмосфере7 Почему, сидя у костра, мы видим предметы по другую сторону костра колеблю

щимися? Показатель преломления алмаза 2,4. Чему равна скорость света в алмазе? Почему изменяется направление луча света при его переходе из одной прозрачной

среды в другую?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 Тема: Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. Цель работы: пронаблюдать спектры, проверить совпадение спектральных линий с табличными значениями. Оборудование: проекционный аппарат; спектральные трубки с водородом, неоном или гелием; высоковольтный индуктор; источник питания; штатив; соединительные провода (все вышеперечисленные приборы являются общими для всего класса); стеклянная пластина со скошенными гранями (выдается каждому). Указания к работе 1. Расположите пластину горизонтально перед глазом. Сквозь грани, составляющие угол 45°, наблюдайте светлую вертикальную полоску на экране - изображение раздвижной щели проекционного аппарата. 2. Выделите основные цвета полученного сплошного спектра и запишите их в наблюдаемой последовательности. 3. Повторите опыт, рассматривая полоску через грани, образующие угол 60°. Запишите различия в виде спектров. 4. Наблюдайте линейчатые спектры водорода, гелия или неона, рассматривая светящиеся спектральные трубки сквозь грани стеклянной пластины. Запишите наиболее яркие линии спектров. Контрольные вопросы. Какие виды излучений вы знаете? Является ли спектр лампы накаливания непрерывным? В чем состоит отличие линейчатых спектров от непрерывных и полосатых?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10

Тема: изучение треков заряженных частиц по фотографиям. Цель работы: объяснить характер движения заряженных частиц. Задание 1. На двух из трех представленных вам фотографий (рис. 1, 2 и 3) изображены треки частиц, движущихся в магнитном поле. Укажите на каких. Ответ обоснуйте. Задание 2. Рассмотрите фотографию треков α-частиц, двигавшихся в камере Вильсона (рис. 1), и ответьте на данные ниже вопросы. а) В каком направлении двигались α-частицы? б) Длина треков α-частиц примерно одинакова. О чем это говорит? в) Как менялась толщина трека по мере движения частиц? Что из этого следует? Задание 3. На рисунке 2 дана фотография треков α-частиц в камере Вильсона, находившейся в магнитном поле. Определите по этой фотографии: а) Почему менялись радиус кривизны и толщина треков по мере движения α-частиц? б) В какую сторону двигались частицы? Задание 4. На рисунке 3 дана фотография трека электрона в пузырьковой камере, находившейся в магнитном поле. Определите по этой фотографии: а) Почему трек имеет форму спирали? б) В каком направлении двигался электрон? в) Что могло послужить причиной того, что трек электрона на рисунке 3 гораздо длиннее треков α-частиц на рисунке 2?

рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

| Рис.2 |

15

(1),

(1), –длина подвеса, g-ускорение свободного падения, T – период малых колебаний маятника. Из формулы (1) можно вычислить ускорение свободного падения:

–длина подвеса, g-ускорение свободного падения, T – период малых колебаний маятника. Из формулы (1) можно вычислить ускорение свободного падения: (2)

(2)

Для определения относительной влажности используют психрометр.

Для определения относительной влажности используют психрометр.