Теория электролитической диссоциации.

Свойства растворов электролитов

Цели: углубить и обобщить знания, основные понятия электролитической диссоциации; научить применять их в составлении уравнений диссоциации, реакций ионного обмена; дать представление об универсальности теории электролитической диссоциации, применении ее для неорганической и органической химии.

Основные понятия: электролиты, неэлектролиты, диссоциация, ассоциация, гидратированные ионы, катионы, анионы, сильные, слабые электролиты, степень электролитической диссоциации, константа диссоциации.

Оборудование: распечатанные вопросы теста на столе, опорный конспект, лекция.

Ход занятия:

I. Организационный момент

II. Изучение нового материала

План

1. Основные понятия теории электролитической диссоциации:

а) электролит и неэлектролит;

б) сильные и слабые электролиты;

в) степень диссоциации, константа диссоциации.

2. Диссоциация кислот, солей, оснований.

3. Реакции ионного обмена.

В 9 классе тема ТЭД была изучена. На данном занятии нам предстоит вспомнить узловые теоретические вопросы данной темы, закрепить основные понятия ТЭД, а также умение составлять уравнения диссоциации электролитов и реакции ионного обмена.

Электролиты — вещества, растворы и расплавы которых проводят электрический ток. Как правило, это соединения с ионной связью и с ковалентной полярной связью:

KCl — ионная связь;

HNO3- — между Н+ и NO3 — ионная связь.

Неэлектролиты — вещества, растворы и расплавы которых не проводят электрический ток (органические соединения, газы):

С6Н12O6 — глюкоза,

С2Н5ОН — этанол, спирт.

Диссоциация — распад электролита на ионы при растворении или расплавлении. Это процесс обратимый. Процесс, обратный диссоциации, называется ассоциацией.

Механизм диссоциации:

а) веществ с ионной связью:

б) веществ с ковалентной полярной связью:

«диполь воды»  поляризует связь, она становится ионной:

поляризует связь, она становится ионной:

Катионы:

Na+ — катион натрия;

Са2+ — катион кальция;

NH4+ — катион аммония.

Анионы:

МnО4- — перманганат-анион;

РO43- — фосфат-анион;

NO2- — нитрит-анион;

HCO3- — гидрокарбонат-анион.

Электролитическая диссоциация Кислот, Солей, Щелочей.

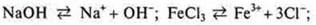

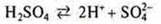

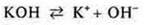

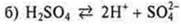

Кислоты — электролиты, в растворах которых представлены в качестве катионов только катионы водорода:

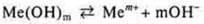

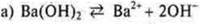

Щелочи — электролиты, в растворах которых представлен в качестве анионов. Только гидроксид-анионы:

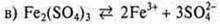

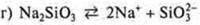

Соли — электролиты, в растворах которых при диссоциации образуются катионы металлов (или ион аммония) и анионы кислотных остатков.

9

. — основание

. — основание

— кислота

кислота

— соль средняя

соль средняя

— соль средняя

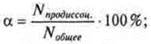

С тепень электролитической диссоциации α- показывает процент молекул, продиссоциированных к общему количеству молекул электролита:

тепень электролитической диссоциации α- показывает процент молекул, продиссоциированных к общему количеству молекул электролита:

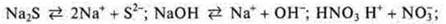

а) электролиты сильные, α → 1.

HNO3;

Na2S;

КОН.

В их растворах равновесие полностью смещается в сторону прямой реакции:

б) электролиты слабые, α → 0.

ВаСO3;

Fe(OH)3;

Са3(РO4)2;

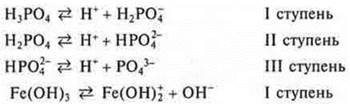

Н3РO4;

NH4OH;

Н2СO3.

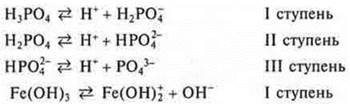

Многие диссоциируют ступенчато.

В растворах слабых электролитов равновесие смещается в сторону образования молекул, т. е. в сторону обратной реакции.

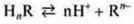

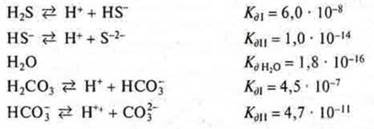

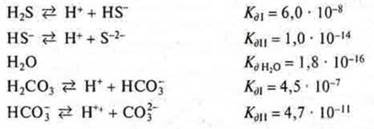

Для характеристики слабых электролитов используют константу диссоциации по каждой ступени

Константа диссоциации есть отношение произведения равновесных концентраций катионов и анионов, возведенных в степени коэффициентов равновесных концентраций, к концентрации непродиссоциированных молекул, Kд зависит от природы электролита, природы растворителя, температуры, но не зависит от концентрации.

Иногда Kд вычисляют, используя концентрацию и степень диссоциации:

Пример:

при t° = 25° С

Итак, чем больше Кд, тем легче идет распад электролита на ионы, тем больше ионов в его растворе, тем сильнее электролит.

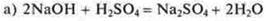

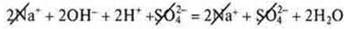

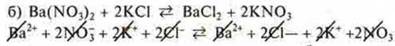

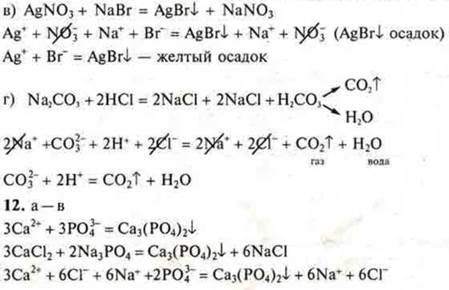

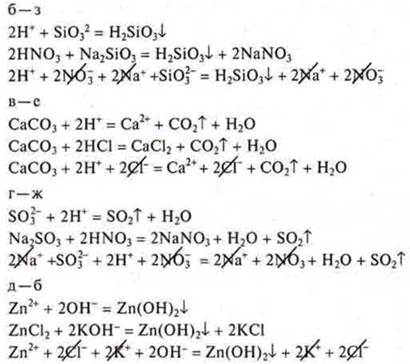

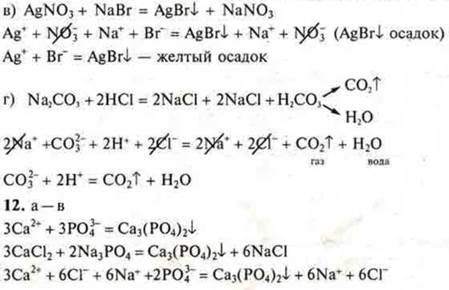

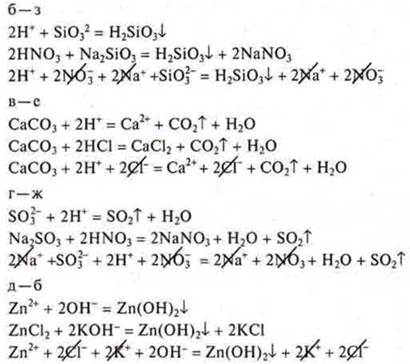

Реакции ионного обмена необратимы, если образуются осадок, газ, вода, слабый электролит:

-

уравнение молекулярного вида

уравнение молекулярного вида

- общий ионный вид

общий ионный вид

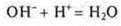

- слабый электролит воды; уравнение краткого ионного вида

— реакция ионного обмена не имеет смысла

реакция ионного обмена не имеет смысла

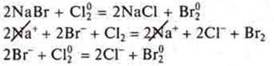

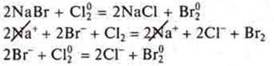

Ионы могут вступать в реакции окислительно-восстановительного взаимодействия с атомами, молекулами.

Домашнее задание: конспект

Водородный показатель

Цели: рассмотреть понятие «водородный показатель»; дать представление об ионном произведении воды, константе диссоциации воды, научить применять понятие «водородный показатель» для характеристики среды растворов электролитов и для экспериментального определения среды.

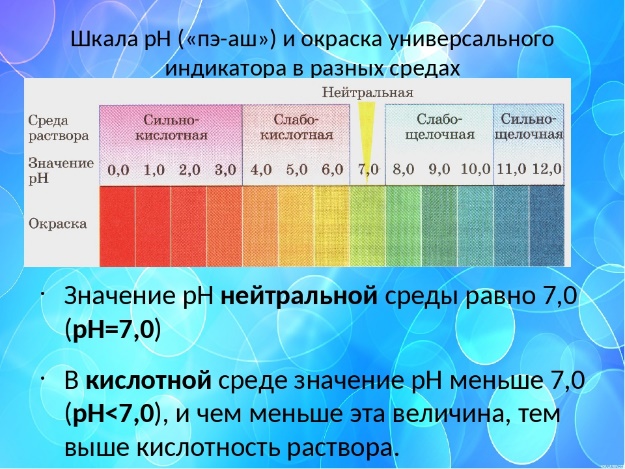

Основные понятия: водородный показатель — pH, ионное произведение воды, кислая, нейтральная, щелочная среды, индикаторы.

Оборудование: индикаторы (метилоранж, фенолфталеин, синий лакмус, универсальный индикатор), растворы кислот, щелочей, вода; раствор мыла (хозяйственного, туалетного), желудочный сок, шампунь, электролиты № 1, 2, 3, пробирки.

Ход занятия:

I. Организационный момент

II. Изучение нового материала

План :

1. Вода — слабый электролит. Диссоциация воды. Константа воды. Ионное произведение воды.

2. а) водородный показатель;

б) среда кислая, щелочная, нейтральная.

3. Качественное определение типа среды. Индикаторы и их реакция на различный тип среды.

4. Характеристика среды в живом организме с использованием водородного показателя.

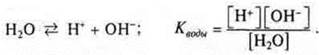

Вода — очень слабый электролит.

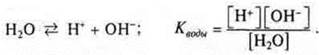

Уравнение диссоциации воды следующее:

Так как диссоциирует ничтожно малое количество молекул воды, то величина равновесной концентрации воды [Н2O] очень мала, ей можно пренебречь.

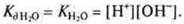

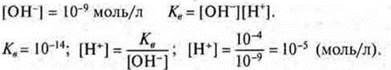

Произведение концентрации катионов водорода и гидроксид-ионов называется ионным произведением воды; при t = 25 °С Кв= 10-14. Эта величина постоянная. Ионное произведение воды дает возможность вычислить концентрации гидроксид-ионов, если известны концентрации катионов водорода и наоборот.

Пример.

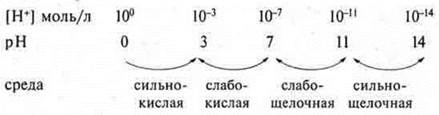

По концентрации ионов водорода гидроксид-анионов различают типы сред:

нейтральная среда — [H+] = [ОН-] = 10-7;

кислотная среда — [Н+] [ОН-] 10-7;

щелочная среда — [Н+] -] -7.

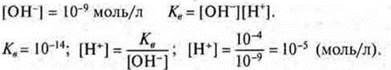

Однако для характеристики сред больше применимо понятие «водородный показатель», pH (пэ-аш), введенное датским химиком Серенсеном. р — от начального слова potent — математическая степень, буква Н — химический знак водорода. pH — водородный показатель называется отрицательным десятичным логарифмом концентрации катионов водорода.

pH = -lg [H+], если [Н+] = 10-8, pH = -lg10-8= 8,

если [Н+] = 10-3; то pH = 3.

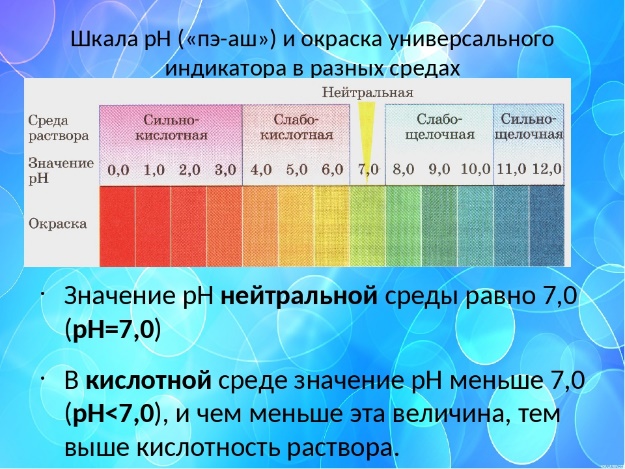

Для удобства определения среды по pH используют схему зависимости между концентрацией катионов водорода, значением pH и реакцией среды.

pH = 7 — среда нейтральная;

pH

pH 7 — щелочная среда.

Для качественного определения типа среды, pH водного раствора электролита применяют индикаторы.

И ндикаторы — вещества, изменяющие свой цвет в зависимости от среды раствора.

ндикаторы — вещества, изменяющие свой цвет в зависимости от среды раствора.

Таким образом, зная pH электролита, можно определить тип среды и объяснить многие процессы протекающих химических реакций с определенной скоростью и направлением в зависимости от среды. Изменяется и скорость, и направление ее протекания.

В живом организме pH не одинакова как на клеточном уровне, так и в межклеточном пространстве: кровь, лимфа, слюна, желудочный сок.

рНкрови = 7,4 — слабощелочная среда;

рНслюны = 7 — близкая к нейтральной;

pHжелудочного сока = 1,7 — сильнощелочная.

От pH зависит и работа фермента-катализатора. Фермент крови каталаза работает при pH = 7, фермент желудочного сока пепсин работает при pH = 1,5—2. Все это важно знать при медицинской диагностике.

ндикаторы — вещества, изменяющие свой цвет в зависимости от среды раствора.

ндикаторы — вещества, изменяющие свой цвет в зависимости от среды раствора.