© 2018, Логачев Виктор Владимирович 2307 27

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Лекция по астрономии

Презентация - Лекция по астрономии для 11 класса,

Просмотр содержимого документа

«Лекция по астрономии»

МКОУ Старокриушанская СОШ Петропавловского района Воронежской области

Планеты Солнечной системы и некоторые созведия

Логачёв В. В.,учитель физики ВКК

Содержание.

Введение……………………………………………1-2

Планеты Солнечной системы.

Меркурий…………………………………………….3

Венера………………………………....………...…..4

Земля…………………………………………...……5

Марс…………………………………………...…......6

Юпитер……………………………………………...7-8

Сатурн………………………………………………..9

Уран………………………………………………….10

Нептун……………………………………………….11

Плутон……………….……...…...………………….12

Созвездия Северного полушария.

Пегас…………………………...……………………13

Малая медведица…………………………….……………14

Приложения

Список использованной литературы

Введение.

Вселенная... Под этим словом подразумевается все окружающее людей, а так же и сам человек. Даже в наше время ученые слишком мало знают о том, что представляет собой вся Вселенная, как она устроена, по каким законам живет и всегда ли была такой. Астрономы говорят сейчас о наблюдаемой части Вселенной, подразумевая под этим окружающее нашу планету космическое пространство и все, что туда входит: планеты Солнечной системы, далекие и близкие звезды, звездные скопления, межзвездную материю, галактики. Днем по небосводу движется Солнце. Оно восходит, поднимается все выше и выше, потом начинает

опускаться и заходит. Звезды тоже перемещаются по небосводу. Можно сказать, что все небо со звездами как бы вращается вокруг нас. Вращение неба вокруг Земли-явление кажущееся. Оно объясняется вращением Земли. Воображаемая ось, вокруг которой вращается земной шар, пересекает поверхность Земли в двух точках. Эти точки-Северный и Южный географический полюсы. Небо, как и земной шар, мысленно делится на два полушария воображаемой окружностью-небесным экватором. Все звезды в течение суток проходят пути, параллельные небесному экватору. Полушарие неба, в котором находится Полярная звезда, называют северным, а другое полушарие-южным. Среди созвездий, видимых в нашей стране, есть такие, которые, двигаясь вокруг полюса мира, никогда не заходят за горизонт. Созвездие Большой Медведицы в зимние месяцы все время видно над горизонтом. А есть звезды, которые никогда не восходят над нашей страной. Это многие звезды южного полушария неба. Человеческий взгляд, устремленный в ночное небо, соединяет яркие звезды в прихотливый узор, отыскивая в их расположении знакомые фигуры. Наиболее характерные группы светил люди издревле называли созвездиями и давали им имена. Разумеется, разные народы делали это по-разному. Например, в 18 в. в Монголии небо разделяли на 237 небольших созвездий. А в знаменитом "Альмагесте", астрономическом труде великого древнегреческого ученого Птолемея, их описано 48. В названиях большинства созвездий отражены земные мифы и легенды, и в первую очередь древнегреческие. До начала бурного развития астрономии названия созвездий почти не изменялись. Но в 17в. в связи с развитием мореплавания небесная картография пережила настоящий взлет. Произвол в названиях и очертаниях созвездий окончился только в 30-е гг. ХХ в., когда они были закреплены Международным астрономическим союзом. Сейчас все небо разделено на 88 созвездий, причем в состав каждого входят не только яркие звезды, образующие основную фигуру, но и остальные светила, попавшие на "территорию" созвездия. Путь Солнца, совершаемый среди звезд в течение года, называется эклиптикой, а созвездия, по которым оно проходит- зодиакальными. Почти все они составляют круг животных-зодиак (в переводе с греч."зоон"-"животные").Зодиакальных созвездий столько же, сколько месяцев в году -12.

Последовательность созвездий в зодиаке, начиная со дня весеннего равноденствия, такова-Рыбы,Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей.

Солнце-самая яркая звезда на небе, дарующая нам жизнь, тепло и свет, издавна привлекало к себе внимание человека. Первобытным людям Солнце представлялось чем-то сверхестественным, а позднее почти у всех народов стало предметом поклонения и обожествления. Древние славяне поклонялись богу солнечных лучей- Яриле, греки-богу Солнца- Гемеосу, персы- Митре, египтяне- Ра, карфагеняне- Молоху. С развитием цивилизации различные религиозные верования постепенно уступали место попыткам научно объяснить явления действительности. Человек стал задумываться над вопросом, что же на

самом деле представляет собой наше светило?- и пытался найти на него ответ. С развитием науки, когда яснее стал осознаваться масштаб Вселенной, человек начал все чаще задумываться о том, каковы же действительные размеры небесных тел.Но ответить на этот вопрос невозможно, если неизвестны истинные расстояния до этих объектов. Современные астрономы подсчитали, что наше светило отстоит от Земли почти на 150 млн.км.-таким образом, оно является самой близкой к нам звездой и человек может увидеть отдельные детали на ее поверхности. Поскольку Солнце-ближайшая к нам звезда,

1

астрономы знают о нем гораздо больше, чем о каком-либо другом подобном космическом объекте. Трудно поверить, что наше гигантское светило, ослепительно сияющее на небе, на самом деле-желтый карлик. Он входит в состав одной из гигантских звездных

систем,Галактики.Ученые вычислили, что Солнце располагается на расстоянии 27 тыс.световых лет от ее центра. Изучая движение планет под действием притяжения Солнца, астрономы определили его массу - она оказалась почти в 333 тысячи раз больше земной. При помощи особых приборов астрономам удалось выяснить, что температура на поверхности Солнца составляет примерно 6000 градусов. При такой "жаре" все вещества превращаются в пар(газ).Следовательно Солнце является колоссальным шаром

из раскаленных газов. Солнечная система называется так потому, что ее центром является звезда Солнце, вокруг которой обращаются все остальные тела этой системы.Это-большие планеты и их спутники. Кроме них вокруг Солнца обращаются так называемые малые планеты(астероиды),кометы, метеорные потоки и отдельные метеороидные тела, а также межпланетный газ. Основная сила, удерживающая систему с том стабильном состоянии, в котором она пребывает сейчас,-это сила гравитационного взаимодействия. Согласно закону гравитации все тела притягивают друг друга. И сила этого притяжения зависит от их масс. Солнце по массе намного превосходит остальные тела системы(оно примерно в 750 раз массивнее всех тел Солнечной системы, вместе взятых.)Поэтому сила гравитационного взаимодействия"привязывает" все тела к центральному, заставляя их совершать

единственно возможные движения-По круговым или близким к ним орбитам. Известно, что в состав Солнечной системы входит девять больших планет. Вот как они располагаются в соответствии с увеличением расстояния от центральной звезды: Меркурий, Венера, Земля,

Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Первые четыре планеты, в том числе и наша Земля, образуют Земную группу: они имеют твердые поверхности и сравнительно медленно вращаются вокруг своей оси.

2

Планеты солнечной системы.

Меркурий.

Ближайшая к Солнцу планета Меркурий была известна людям еще в древности. Однако из-за того, что Меркурий периодически появляется то с одной, то с другой стороны Солнца, а также в силу неверного представления о строении Солнечной системы, долгое время считалось, что это две разные планеты.

Название «Меркурий» — по имени бога торговли, покровителя путешественников — дали подвижной планете римляне. Оно сохранилось за планетой и в какой-то мере отражает видимые свойства этого самого «быстрого» светила. Поскольку Меркурий очень близок к Солнцу — среднее расстояние между ним и нашим светилом составляет 58 млн. км, — это довольно яркий объект. Однако долгое время планета оставалась неизученной, т. к., теряясь в ослепительных лучах Солнца, она была практически недоступна наблюдателям. Только к середине XX в. ученые смогли достичь некоторых результатов. Орбита Меркурия наклонена к орбите Земли на 7°. Поэтому планета иногда находится то выше линии годичного движения Солнца по небосводу (эклиптики), то ниже. Она совершает оборот вокруг центрального светила за 88 суток — это меркурианский год. Меркурий движется вокруг Солнца по вытянутой эллиптической орбите. Значение этого отклонения — эксцентриситет — для Меркурия равно 0,206. Поэтому планета то приближается к Солнцу на расстояние 46 млн. км, то удаляется от него примерно на 70 миллионов километров.

Меркурий среди планет Солнечной системы превосходит размерами лишь Плутон. Он немного больше Луны (диаметр Меркурия равен 4878 км) и потому является очень трудным объектом для изучения с Земли. Даже в самые лучшие периоды видимости при наблюдении в наиболее мощные телескопы эта планета выглядит как небольшой диск с еле заметными пятнами на поверхности. Внимательно наблюдая эти пятна, астрономы пытались определить период вращения «неуловимой» планеты. В 1889 г. после семи лет наблюдений итальянский астроном Джованни Скиапарелли (который составил первые подробные карты Марса) пришел к выводу, что «Меркурий совершает только одно обращение вокруг оси за время одного обращения вокруг Солнца». Другими словами, Меркурий «подставляет» Солнцу всегда одну и ту же сторону — подобно тому, как Луна постоянно обращена к Земле одним полушарием. Следовательно, на одной стороне планеты царит бесконечный слепящий жаркий день, а на другой — вечная стылая ночь... Такое представление о вращении Меркурия принималось за истину вплоть до 60-х гг. XX столетия.

Новые открытия. В 1962 г. группа астрономов из Мичиганского университета, наблюдая Меркурий при помощи радиотелескопа, установила, что температура теневой поверхности планеты выше, чем можно было бы предположить. Не сомневаясь в истинности выводов Скиапарелли, астрономы начали искать подходящие объяснения этому интересному факту. Была выдвинута гипотеза, что на Меркурии, возможно, существует атмосфера — именно она и переносит тепло с дневного полушария на ночное. В 1965 г. американские астрономы Ральф Дайс и Гордон Петтинджил провели радиолокацию Меркурия, использовав гигантский радиотелескоп обсерватории недалеко от города Аресибо (Пуэрто-Рико). Изучив отраженные сигналы, они пришли к выводу, что предположения о том, как вращается Меркурий, ошибочны. Планета делает один оборот вокруг своей оси за 59 суток и поэтому не может быть постоянно повернута к Солнцу одной стороной. Немного погодя известный итальянский астроном Джузеппе Коломбо заметил, что период вращения планеты вокруг оси составляет две трети от периода ее обращения вокруг центрального светила. Следовательно, Меркурий, стремительно летя по своей орбите, трижды «встречает» новые сутки за время двух оборотов вокруг Солнца. Это замечательный пример так называемых резонансов в самом центре Солнечной системы.

3

Венера.

Еще в древности люди заметили, что иногда после захода Солнца на розовом небе появляется очень яркая вечерняя звезда. В Древней Греции звезду называли «Геспер», в Древнем Риме -«Веспер», что означает «вечер». Кроме того, похожее светило появлялось периодически и перед восходом Солнца — утренняя звезда была настолько ярка, что не терялась на небе далее при дневном свете. У этого светила было другое имя — древние греки называли его «Эосфор» («предвещающий зарю»), а римляне — «Люцифер» («несущий свет»). Постепенно наши предки пришли к выводу, что обе звезды на самом деле один и тот же небесный объект — планета Венера.

Ближайшая к земле планета. Эта удивительная планета -ближайшая к Земле и вторая по расстоянию от Солнца (108,2 млн. км). Но поскольку в действительности орбита Венеры не идеальная окружность, а эллипс, самое близкое расстояние от планеты до Солнца равно 107 млн. км, а самое дальнее — 109 млн. км. Один оборот вокруг нашего светила она совершает за 224,6 земных суток.

Венера единственная из всех планет Солнечной системы вращается вокруг оси по часовой стрелке. Наклон оси вращения Венеры к плоскости ее орбиты равен почти 90°. Из-за таких необычных сочетаний одни сутки на Венере равны 117 земным. День и ночь там длятся почти 59 земных суток.

Поскольку Венера расположена ближе к Солнцу, чем Земля, поток солнечного излучения, падающий на ее поверхность, должен быть в несколько раз больше. Однако примерно 25% излучения Солнца рассеивается в мощном облачном слое Венеры. Специалисты подсчитали, что на поверхности планеты почти так же светло, как и на поверхности Земли в облачный день. Венера долгое время оставалась для астрономов «планетой загадок». Плотно окруженная облаками, она к тому же не имела спутника, по орбитальному движению которого ученые смогли бы определить массу планеты. Лишь в 1895 г., при исследованиях орбит Меркурия, Венеры, Земли и Марса, астрономам удалось определить массу Венеры — 81,5% от массы Земли. Диаметр планеты равен 12 100 км. Это значение было получено после исследования Венеры с помощью космических аппаратов. Зная радиус и массу Венеры, астрономы определили силу тяжести на ее поверхности: она составляет 89% земной. Это значит, что человек, имеющий вес 80 кг, на Венере будет весить немного больше 70 кг. Магнитного поля у Венеры не обнаружено. Плотность ее равна 5,24 г/см3 (средняя плотность Земли составляет 5,52 г/см3).

Атмосфера Венеры. Существование атмосферы Венеры было обнаружено в 1761 г. русским ученым Михаилом Ломоносовым. Однако долгое время с Земли можно было наблюдать только надоблачный слой венерианской атмосферы. В 1932 г. ученые, исследуя спектр Венеры, обнаружили полосы, характерные для углекислого газа. В 1934 г., после проведения очень тщательных наблюдений, выяснилось, что количество углекислого газа над облачным слоем Венеры в 1500 раз превышает его количество во всей атмосфере Земли! Какова же тогда атмосфера Венеры? Ответ на этот и многие другие вопросы дали космические аппараты, опустившиеся на поверхность загадочной планеты.

Оказалось, что атмосфера Венеры на 96% состоит из углекислого газа (в 400 раз больше, чем в земной атмосфере) с небольшой примесью азота (около 4%), сернистого газа (0,01—0,02%) и угарного газа (несколько тысячных процента).

Количество кислорода в атмосфере планеты ничтожно мало (меньше тысячной доли процента). Кроме того, в составе атмосферы был обнаружен водяной пар (0,1%).

На поверхности планеты крайне жарко — около 500° С. Давление атмосферы здесь очень велико — примерно в 90 раз больше, чем на Земле. Космические корабли для исследований Венеры приходится конструировать так, чтобы они могли выдержать сокрушительную, раздавливающую силу давления атмосферы. В 1970 г. первый космический корабль, прибывший на эту планету, смог «продержаться» в существующих условиях лишь около часа. Ужасающе высокая температура на Венере объясняется сильным парниковым эффектом. Атмосфера, состоит из углекислого газа и водяного пара.

4

Земля.

Земля особенная планета. И не только потому, что ее поверхность на 2/3 покрыта водой, и не из-за того, что она имеет сильное магнитное поле, а ее атмосфера — уникальные свойства. На Земле есть жизнь! Причем это не просто феномен существования белковых тел, а жизнь, эволюция которой увенчалась образованием вида Homo sapiens — Человека разумного. Возможно, что на многие десятки световых лет вокруг Земля является единственным оазисом разумной жизни во Вселенной.

Средний диаметр нашей планеты равен 12 750 км, а масса составляет примерно 6х10 24 кг (при сравнениях она часто принимается за единицу). Земля имеет самую высокую среднюю плотность среди всех планет — 5,52 г/см 3 . Земля — третья по удаленности от Солнца планета. Ближайшими ее соседями являются Венера и Марс, к которым она периодически приближается в среднем на расстояние 41 и 78 млн. км соответственно. Расстояние от нашей планеты до центрального светила составляет 150 млн. км и принято за астрономическую единицу длины (1 а. е.). Орбита Земли имеет форму эллипса, вытянутость которого настолько мала (эксцентриситет равен 0,017), что он почти не отличается от окружности. Оборот вокруг Солнца планета совершает за один год, двигаясь со скоростью примерно 30 км/с. Земля вращается вокруг своей оси, делая один полный оборот за 24 часа. При этом на той стороне Земли, которая обращена к Солнцу, — день, а на другой половине -ночь. Издавна люди приняли смену дня и ночи за одну из единиц времени — солнечные сутки. Землю можно назвать шаром только условно — из-за вращения вокруг оси земной «шар» имеет сплюснутую эллипсоидальную форму. Полярный радиус Земли (6357 км) на 21 км меньше экваториального (6378 км). Сплюснутость земного шара у полюсов определяется отношением этой разницы к экваториальному радиусу Земли и называется полярным сжатием земного эллипсоида. Величина этого сжатия, определенная наземными геодезическими методами, а затем подтвержденная измерениями со спутников, составляет 1/298,3.

Атмосфера Земли. Земля отличается от других планет своей атмосферой. Например, у Венеры и Марса атмосферы почти целиком образованы из углекислого газа, а у планет-гигантов — из водорода и гелия. Суть этого отличия в том, что все живое на Земле может дышать тем воздухом, из которого состоит земная атмосфера (во всяком случае, ее приземный слой), и погибло бы в атмосферах других планет. Земля окружена воздушной оболочкой, которая состоит в основном из азота — 79% и кислорода — 20% (до высоты 100—150 км). После 800 км в атмосфере преобладает гелий, а свыше 1600 км — водород. Он образует водородную геокорону, которая простирается в космическое пространство на расстояние до нескольких радиусов Земли.

По мере подъема давление и плотность в атмосфере нашей планеты быстро падают. Можно считать, что начиная с высоты более 800 км не имеет смысла говорить об атмосфере Земли в привычном понимании. Азотно-кислородный состав атмосферы нашей планеты ученые объясняют тем, что на ней по крайней мере 3 млрд. лет назад появились живые организмы, которые начали поглощать углекислый газ и выделять кислород. Азот образовался при разложении погибших организмов. Именно наличие жизни преобразует атмосферу, состоящую из углекислого газа (как у Венеры и Марса), в азотно-кислородную.

Поверхность Земли. Наша планета коренным образом отличается от других планет и тем, что на ней очень много влаги: более 2/3 поверхности Земли покрыто водой — Мировым океаном. Почти все водные запасы (97%) сосредоточены в океанах, средняя глубина которых составляет 3800 м. Некоторая часть земной влаги (около 24 млн. км 3 ) пребывает в виде льда и снега. Примерно 3% земной поверхности покрыто льдами. Если бы они растаяли, то уровень Мирового океана поднялся бы на 62 м. Ежегодно 14% поверхности планеты скрывается под снегом. Ученые подсчитали, что если снежный покров окутает всю Землю, то средняя температура на ее поверхности понизится до —88° С (сейчас она равняется +15° С) и жизнь на ней вряд ли будет возможна.

5

Марс.

Марс — четвертая по удаленности от Солнца планета. Он расположена в полтора раза дальше от нашего светила, чем Земля. Эта небольшая планета имеет массу в девять раз меньше земной. Средний радиус Марса — 3388 км, и он уступает Земле в размере почти в два раза.

Плотность Марса - 3,94 г/см 3 , что на 30% меньше плотности нашей планеты. Его магнитное поле очень слабо, а сила тяжести на поверхности составляет всего 38% от земной. Марсианский день длится 24,6 часа, а времена года здесь заметно длиннее, чем на Земле, т. к. один оборот вокруг Солнца наш сосед совершает за 687 обычных суток.

Спутники Марса. В 1877 г. (в год великого противостояния Земли и Марса — когда расстояние между этими планетами становится минимальным) американский астроном Асаф Холл (1829—1907) обнаружил у Марса два спутника. Он дал им названия Фобос и Деймос — «Страх» и «Ужас», в честь спутников древнеримского бога войны Марса. В крупный телескоп эти спутники видны как тусклые, слабо светящиеся точки возле яркого диска Марса. Фобос обращается вокруг планеты на расстоянии всего в 1,4 ее диаметра, делая один оборот за 7,6 часа. Деймос -на расстоянии в 3,4 диаметра, облетая вокруг Марса за 30,2 часа.

Поверхность и атмосфера Марса. При наблюдениях в телескоп на Марсе можно заметить темные пятна сухих марсианских «морей» и белые полярные шапки. В 1965 г. американская станция «Маринер-4» передала первую серию фотографий Марса. Как пишет астроном Дж. Поллак, она «многих разочаровала, ибо показала нам однообразную, покрытую кратерами планету, очень похожую на Луну». Две сотни марсианских фотографий, переданных «Маринером-6» и «Маринером-7» в 1969 г., подтвердили эти данные. Многие ученые решили, что если Марс до такой степени мертв геологически, то он мертв и биологически. В 1971 г. на орбиту вокруг Марса вышли советские аппараты «Марс-2» и «Марс-3» и американский «Маринер-9». Полученные с них данные показали, что снимки первых трех «Маринеров» (которые зафиксировали южное полушарие Марса) не являются типичными для всей планеты. В южном полушарии сконцентрированы древние горы, покрытые кратерами, что очень напоминает лунный пейзаж.

Северное же полушарие Марса изобилует молодыми равнинами и огромными вулканами. Северные области Марса свидетельствуют об активной геологической деятельности на планете — здесь найдены колоссальные вулканы, высотой до 27 км, и гигантские кратеры; огромные глубокие каньоны, которые тянутся на тысячи километров, и сотни высохших русел древних рек. Сильные ветра, достигающие скорости 100 м/с (или 360 км/ч!), переносят с места на место огромное количество пыли и формируют в северном полушарии рельеф в виде гигантских песчаных дюн, очень похожих на земные. Сила марсианских ветров тем удивительнее, что атмосфера этой планеты примерно в сто раз разреженнее земной. 95% приходится на углекислый газ, остальные составляющие марсианской атмосферы — азот и аргон. В ней также содержится кислород (всего лишь десятые доли процента) и есть следы водяного пара. Обычная вода здесь превратилась в лед и повсеместно встречается в марсианском грунте, находящемся в состоянии вечной мерзлоты. Интересная гипотеза была высказана американскими учеными К. Саганом и Д. Уоллесом — согласно расчетам под многометровым слоем вечной мерзлоты на Марсе могут существовать подземные озера и даже реки! Средняя температура на поверхности Марса -60° С. Перепады температуры, в зависимости от времени года и суток, достигают 100—150 градусов. Лишь марсианское лето может порадовать жителя Земли — температура воздуха в полдень поднимается здесь до +25 градусов. Зимой у полюсов температура достигает

-125° С, при этом углекислый газ превращается в лед (знакомый многим

«сухой лед», который часто используют продавцы мороженого). Поэтому полярные шапки Марса состоят из смеси нетающего водного льда и замерзшей углекислоты, которая испаряется в марсианские летние месяцы и выпадает в виде снега в зимние. Такой углекислотный снег выпал зимой 1979 г. в районе посадки аппарата «Викинг-2».

6

Юпитер.

Планета Юпитер знакома людям с древних времен: яркую точку желтоватого цвета легко отыскать на ночном небе — сильнее могут сиять только Венера и Марс. До изобретения телескопа ученые знали о Юпитере не очень много. Было известно, что планета обращается вокруг Солнца и находится от него дальше, чем Марс, но ближе, чем Сатурн.

Юпитер — пятая по расстоянию от Солнца планета и самая крупная из планет-гигантов, в 318 раз превосходящая по массе Землю. Диаметр Юпитера в 11 раз больше земного, он равен 142 700 км. Если бы этот гигант был полым, то внутри него удалось бы поместить 1400 земных шаров! Его масса в 2,5 раза превышает массу других планет, а также их спутников, астероидов, метеоритов и комет вместе взятых − т. е. на долю Юпитера приходится более 2/3 всего вещества нашей планетной системы.

Планета-гигант неторопливо плывет по своей орбите, совершая один оборот вокруг Солнца за 12 земных лет. Юпитер движется со скоростью 13,1 км/с — более чем в два раза медленнее Земли. Сутки на Юпитере короче земных: самая большая планета Солнечной системы успевает обернуться вокруг своей оси всего за 9,9 часа. Столь быстрое вращение сплющило Юпитер — наблюдаемый в телескоп диск планеты имеет форму эллипса, а не круга. Юпитер располагается в 5,2 раза дальше от Солнца, чем Земля, и получает от нашего светила в 27 раз меньше тепла. Однако, несмотря на это, температура его поверхности намного выше, чем должна быть в подобных условиях. Это объясняется тем, что планета-гигант имеет собственное тепловое излучение — оно поступает из ее недр и примерно вдвое превышает поток энергии, получаемый от Солнца. Сила тяжести на поверхности Юпитера в 2,5 раза больше, чем на Земле. Поэтому любому телу, чтобы преодолеть его притяжение и улететь в космическое пространство, надо иметь скорость 61 км/с (на поверхности Земли вторая космическая скорость равна 11,2 км/с). Мощное магнитное поле Юпитера в 12 раз сильнее земного, но синяя стрелка компаса здесь покажет не на север, а на юг.

Атмосфера Юпитера. Юпитер окружен слоем атмосферы толщиной 1000 км. Это не позволяет ученым разглядеть, что происходит на его поверхности. Густая атмосфера Юпитера оказалась бы губительной для человека. По составу она похожа на солнечную: в ней преобладают газы — водород (82%) и гелий (13%). Однако здесь присутствуют в очень небольших количествах и другие химические вещества: метан, аммиак, водяные пары и ацетилен. Это достаточно зловонный и ядовитый газовый состав. Скорее всего, такой же была и первичная атмосфера Земли 4 млрд. лет тому назад.

В верхней части атмосферы Юпитера с помощью небольшого телескопа можно разглядеть темные (красновато-коричневые) и светлые (белесые) полосы. Постоянно меняя свои очертания, они тянутся через весь диск планеты параллельно ее экватору. Такую «полосатость» придают Юпитеру облака в атмосферных течениях, двигающихся в разные стороны с большой скоростью (100 м/с). Широко известен исследователям колоссальный атмосферный вихрь овальной формы — Большое Красное Пятно. По размеру оно превосходит диаметр Земли, имея ширину приблизительно 14 тыс. км, а длину — 30-40 тыс. км. Период круговорота облаков в этом вихре — неделя. Астрономы не знают, когда возникло Большое Красное Пятно. Первым увидел этот атмосферный вихрь итальянский астроном Джованни Кассини более 300 лет назад — в 1665 г. Ученые предполагают, что Большое Красное Пятно может существовать даже тысячи лет, но причину такой долгой его жизни объяснить пока не могут. Пятно иногда почти исчезает, потом появляется снова. В 1994— 1995 гг. оно было едва заметно с Земли. Подобные атмосферные вихри на Юпитере возникают часто, но размеры их намного меньше, и за год или два они разрушаются.

В атмосфере Юпитера есть несколько облачных ярусов. Верхний слой облаков довольно тонкий, он составляет менее 0,01 радиуса планеты. Здесь холодно (—100° С), но давление — как у поверхности Земли. Некоторые облака имеют красноватый оттенок, который говорит о том, что в них много сложных химических соединений, образующихся под влиянием излучения Солнца, внутреннего тепла планеты и мощных разрядов атмосферных молний,

7

длина которых достигает тысячи километров. Немного ниже плавают красно-коричневые облака, а температура здесь выше (всего —10° С). Почти над самой поверхностью Юпитера уже по-летнему тепло (+20° С). Водяной пар образует еще один слой облаков. Некоторые ученые предполагают, что существует четвертый ярус облаков, состоящий из соединений аммиака. Под ним начинается поверхность Юпитера.

От поверхности до ядра планеты. Наибольшая часть глубинной области Юпитера в основном состоит из водорода. Под огромным давлением он превращается здесь из газа в жидкость. На глубине около 100 км простирается безбрежный океан жидкого водорода. Ученые предполагают, что четкая граница между водородным океаном и атмосферой отсутствует. На поверхности Юпитера образуется газо-жидкая водородная смесь, поэтому кажется, что водород кипит. В глубинах водородного океана Юпитера давление и температура начинают быстро расти. На расстоянии примерно 46 тыс. км от центра Юпитера водород уже не может существовать в виде молекул и переходит в жидкое металлическое состояние. На этой глубине давление достигает колоссальной величины — 3 млн. атмосфер, температура — 11 тыс. градусов. Поверхность этого металлического океана сияет ярче солнечной. В металлическом водородном океане молекула водорода распадается на атомы, электроны отщепляются и жидкость становится электропроводящей. Гигантские течения в металлическом океане Юпитера порождают его мощное магнитное поле, простирающееся далеко за пределы поверхности планеты.

На расстоянии 12 тыс. км от центра Юпитера давление возрастает до 100 млн. атмосфер, а температура — до 30 000° С. Здесь начинается «небольшое» (в 15 земных масс) каменно-железное -вопреки всем «водородным» традициям Юпитера — ядро планеты. Астрономы предполагают, что при своем рождении планета-гигант «захватила» огромное количество астероидов — все тяжелые вещества, из которых они состояли, «утонули» в водородном океане и сконцентрировались в центре Юпитера.

Спутники Юпитера. Очень интересна спутниковая система Юпитера — на сегодняшний день ученым известны 16 «лун», обращающихся вокруг огромной планеты.

Честь открытия первых четырех наиболее крупных спутников Юпитера — Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто -принадлежит Галилео Галилею.

Они настолько ярки, что заметны рядом с планетой даже в полевой бинокль. Общее название этих объектов − «галилеевы спутники», хотя за несколько дней до открытия Галилея их наблюдал немецкий астроном Марий (приняв, правда, эти небесные тела за звезды). Позднее он же придумал им названия, взяв имена из древнегреческих мифов. Ио, Европа и Каллисто — героини античных мифов о Зевсе-Юпитере, Ганимед — любимец Зевса, виночерпий на пирах богов-олимпийцев...

8

Сатурн.

Вид Сатурна в телескоп необычайно эффектен: светящийся шар окружен очень симметричным и тонким ярким кольцом. Оно такое громадное, что на нем может уместиться сотня таких планет, как Земля. Подобные образования других планет-гигантов — Юпитера, Урана и Нептуна — выглядят бледно по сравнению с грандиозным снежным обручем Сатурна.

Сатурн — шестая планета по расстоянию от Солнца и вторая по размерам среди планет-гигантов. Он расположен в 9,5 раза дальше от нашего светила, чем Земля, и почти в два раза дальше, чем Юпитер. Двигаясь со скоростью 9,6 км/с, планета совершает один оборот по орбите примерно за 30 лет.

Экваториальный радиус светло-желтой планеты меньше юпитерианского; он равняется 60,3 тыс. км. По химическому составу Сатурн похож на Солнце, а также и на Юпитер, но масса его в 3,3 раза меньше, чем у последнего, и составляет 95 масс Земли. Плотность Сатурна самая низкая среди всех планет Солнечной системы — она равна 0,69 г/см 3 . Таким образом, этот гигант мог бы плавать в воде (при условии, что нашелся бы океан достаточных размеров). Длительность суток на Сатурне определить непросто. Ученые фиксировали движение облаков на экваторе и таким образом определили, что долгота дня должна составлять 10,2 часа. Но атмосфера Сатурна на разных широтах вращается с разной скоростью. Поэтому астрономы принимают за длину дня также такую характеристику, как период изменения магнитного поля (которое рождается в глубине Сатурна), — в таком случае период обращения планеты равен 10,7 часа.

Спутники Сатурна. Почти все спутники окольцованной планеты светлые и состоят преимущественно из водного льда. Плотность их вещества — 1,2— 1,4 г/см 3 (за исключением Титана). Спутники Сатурна можно разделить на малые (диаметром 10—100 км) и крупные (свыше 200 км). У последних формируется внутреннее каменистое ядро. Маленькие ледяные спутники, открытые в конце XX в. возле колец Сатурна (в зоне 134— 151 тыс. км от центра планеты), напоминают неровные обломки. На многих из них видны метеоритные кратеры.

Самый крупный спутник. Титан — второй по величине спутник в Солнечной системе. Больше него по размерам только Ганимед -спутник Юпитера. В Титане заключено 95% массы всей сатурнианской системы спутников. Его диаметр — 5150 км. Таким образом, Титан даже больше планеты Меркурий. Радиус орбиты Титана — 1222 тыс. километров, а средняя плотность невелика, хотя максимальна для системы Сатурна -1,88 г/см3. Все другие спутники имеют меньшую плотность. Титан уникален тем, что обладает мощной (толщиной 200 км) атмосферой с несколькими слоями облаков. Это единственный спутник в Солнечной системе, поверхность которого нельзя наблюдать в телескоп.

Другие Крупные Спутники. Крупные спутники (кроме Титана) по мере их удаления от Сатурна располагаются так: Мимас, Энцелад, Тефия, Диона, Рея, Гиперион, Япет и Феба.

Мимас и Энцелад обращаются на расстоянии 185 и 238 тыс. км от Сатурна. Они открыты Вильямом Гершелем в 1789 г. Спутники почти одинаковы по размерам: диаметр Мимаса — 420 км, а Энцелада — 512 км. На Мимасе расположен кратер Гершель размером 130 км (1/3 от диаметра самого спутника). Скорее всего, это след от падения огромного метеорита. Будь последний немного больше, спутник вполне мог бы распасться на отдельные части. Энцелад отражает практически 100% падающего на него света и поэтому является самым светлым телом Солнечной системы. Орбита Тефии (диаметр 1046 км) расположена в 295 тыс. км от Сатурна. Тефия имеет примечательную особенность: на ее орбите располагаются еще два маленьких, диаметром 20 км, спутника — Телесто и Калипсо (они называются коорбитальными). Еще дальше от Сатурна, на расстоянии 377 тыс. км, находится Диона (ее диаметр — 1120 км). Этот спутник практически близнец Тефии, с той разницей, что имеет только один маленький коорбитальный спутник — Елену (диаметр 35 км). Тефию и Диону в 1684 г. открыл Кассини. Перед Титаном расположена Рея — второй по размерам (диаметр 1528 км) спутник в системе Сатурна. Радиус его орбиты — 527 тыс. км.

9

Уран.

Самая голубая планета — далекий Уран — седьмая по расстоянию от Солнца. Масса Урана гораздо меньше, чем у других планет-гигантов, и составляет примерно 14,5 масс Земли. Радиус планеты — 25,4 тыс. км, а плотность — 1,28 г/см 3 . Время обращения Урана вокруг своей оси — 17,2 часа. 84 года требуется аквамариновой планете, чтобы «пробежать» со скоростью 6,8км/с по орбите (в 19раз превышающей земную) вокруг Солнца. Примечатель-ная особенность планеты состоит в том, что наклон ее оси вращения составляет 98 ° . Уран вращается как бы «лежа на боку» и даже немного «вниз головой». Следует отметить, что 15 спутников Урана расположены в экваториальной плоскости планеты, т. е. плоскость этой системы почти перпендикулярна плоскости орбиты. Планета-лежебока получает почти в 400 раз меньше света, чем Земля. Это мало для ее обогрева, но вполне достаточно для освещения.

Атмосфера Урана. Причиной аквамаринового цвета планеты является суровый мороз в верхних слоях водородно-гелиевой атмосферы Урана. При температуре -218° С здесь сконденсировалась метановая дымка. Этот густой туман поглощает красные солнечные лучи и отражает свет в голубой и зеленой частях солнечного спектра. Все антициклоны и атмосферные течения, которые так украшают диски других планет-гигантов, на Уране оказались скрытыми под голубой метановой дымкой. Лишь изредка сквозь этот туман пробивается белая аммиачная туча. По скоростям движения приполярных аммиачных облаков ученые определили скорость ветра на больших высотах — 100 м/с. Сильное магнитное поле Урана сравнимо с земным, однако его полюса отклоняются от географи-ческих почти на 60 градусов: компас на Уране будет указывать вовсе не на географический полюс планеты. Строение Урана значительно отличается от строения Юпитера и Сатурна. Мощная газовая водородно-гелиевая атмосфера имеет толщину около 8 тыс. км (треть радиуса планеты!). Давление атмосферы Урана достигает 200 тыс. земных атмосфер. Под ней располагается плотный океан из воды, аммиака и метана. Этот океан очень горячий — температура на его поверхности достигает 2200 °С. Давление в недрах Урана недостаточно для образования слоя металлического водорода. По расчетам астрофизиков, аммиачно-метанововодная оболочка толщиной в 10 тыс. км содержит в себе центральное ядро, состоящее из камня и железа. На поверхности расплавленного внутреннего ядра температура в 7 тыс. градусов соседствует с давлением 6 млн. атмосфер.

Спутники Урана. В спутниковую систему Урана входят 15 объектов. Два крупнейших спутника — Титанию и Оберон — открыл Гершель в 1787 г. Они расположены на расстоянии примерно 587 и 438 тыс. км от Урана. Эти спутники почти близнецы: их диаметры 1523 и 1578 км. И Оберон, и Титания покрыты древней ледяной корой, припорошенной каменистым веществом и сильно изрытой метеоритными кратерами. На Титании видны крупные тектонические разломы поверхности и имеются следы действовавших в древности вулканов. В 1851 г. другой любитель-астроном— англичанин Уильям Ласселл (1799— 1880) — обнаружил два других спутника Урана — Ариэль и Умбриэль. Они тоже очень близки по размерам: Умбриэль имеет диаметр 1169 км, а Ариэль — 1158 км. Их расстояние от Урана соответственно 267 и 191 тыс. км. Однако выглядят эти спутники поразному: Умбриэль -темен и отражает 19% падающего света, а Ариэль — светлый спутник и отражает 40% света. Пятый спутник Урана — Миранда — был открыт в 1948 г. американцем Джерардом Койпером. Миранда обращается вокруг планеты на расстоянии всего в 130 тыс. км. Этот небольшой — диаметром 472 км — спутник носит на себе следы бурного геологического прошлого, активного движения и расплавления ледяной коры.

Конечно, в наземный телескоп невозможно увидеть детальные особенности поверхностей спутников Урана. Они были исследованы уже в конце

XX в., который оказался очень плодотворным для исследователей системы аквамариновой планеты.

10

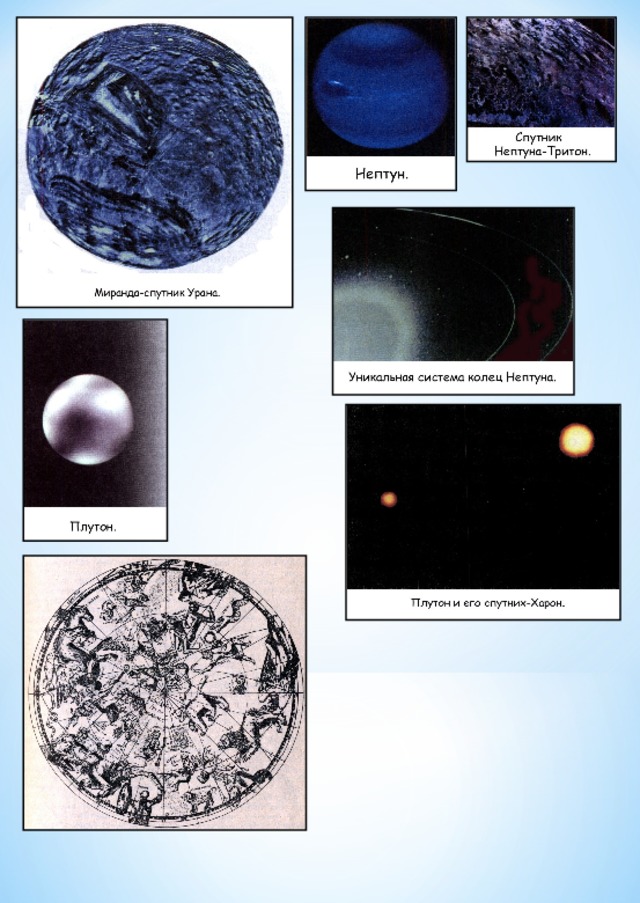

Нептун.

В 1834 г. английский астроном-любитель Томас Хассей первым предположил, что Уран может оказаться не последней планетой Солнечной системы. Астроном выдвинул идею, что особенности движения Урана позволяют вычислить положение на небе новой планеты, а затем и увидеть ее в телескоп.

Нептун - предпоследняя, восьмая по расстоянию от Солнца планета. Его невозможно увидеть с Земли невооруженным глазом. По яркости он приблизительно в 6 раз слабее Урана и расположен в 30 раз дальше (4,5 млрд. км) от нашего светила, чем Земля, — на самом краю планетной системы. От «соседа» Урана его отделяет громадное расстояние — 1,6 млрд. км. Здесь могли бы разместиться орбиты пяти планет: от Меркурия до Юпитера включительно! Двигаясь со скоростью 5,4 км/с, Нептун совершает один оборот вокруг Солнца за 165 лет. Таким образом, за время, прошедшее с момента открытия, он не успел совершить даже одного оборота по своей орбите. Нептун — четвертый и последний газовый гигант в планетной системе Солнца. Он значительно меньше по размерам, чем Юпитер и Сатурн, но зато во многих отношениях очень похож на Уран. Нептун в 17 раз массивнее и в 58 раз объемнее Земли. Его средний диаметр равен 49,5 тыс. км — в четыре раза больше земного. Плотность Нептуна (1,55 г/см 3 ) немного превосходит плотность Урана, а их магнитные поля почти одинаковы и сравнимы с земным. Период вращения планеты вокруг оси — 16 часов. Из-за огромной удаленности от центра планетной системы Нептун получает в сотни раз меньшее количество солнечной энергии, чем то, которое приходит на Землю. Температура в его атмосфере -220° С, а на поверхности -213° С. Несмотря на то что Нептун расположен дальше Урана, их температуры практически равны. Следовательно, у Нептуна имеется внутренний запас тепловой энергии — планета отдает в 3 раза больше тепла, чем получает от Солнца. Атмосфера Нептуна напоминает атмосферы Юпитера и Сатурна, но содержит меньше водорода и гелия. Его облачная система крайне слаба по сравнению с системами этих гигантских планет. Но все же на Нептуне обнаружены пятна атмосферных вихрей, самый крупный из которых назван Большим Темным Пятном. Есть там также тонкие перистые облака, которые состоят из метана. Согласно расчетам, в центре Нептуна должно находиться тяжелое ядро, состоящее из силикатов, а также металлов и других элементов.

Спутники Нептуна. Тритон — один из самых крупных спутников в Солнечной системе (его диаметр — 3200 км), в нем содержится практически вся масса спутниковой системы Нептуна. Тритон находится на расстоянии 355 тыс. км от центра планеты и совершает оборот вокруг нее за шесть дней. Он является внутренним спутником, за ним расположена Нереида — внешний спутник Нептуна. Тритон — обратный спутник: он вращается в направлении, противоположном направлению вращения планеты. В 1949 г. американский астроном Джерард Койпер открыл второй спутник Нептуна — Нереиду. В отличие от Тритона она маленькая — диаметр 350 км. Нереида тоже оказалась уникальным объектом: ее орбита наиболее сильно вытянута (эксцентриситет 0,75) по сравнению с орбитами других спутников Солнечной системы. Расстояние между Нереидой и Нептуном в апогее ее орбиты в 7 раз больше, чем в перигее. Нереида оказалась самым внешним спутником Нептуна со средним радиусом орбиты 5,5 млн. км. Она делает оборот вокруг Нептуна за 360 дней.

Тритон стал вторым спутником в Солнечной системе (после Титана), который имеет значительную атмосферу. Она состоит из азота с примесью метана. Давление на поверхности спутника в 70 тыс. раз меньше, чем на Земле, а температура составляет —235° спутник Тритон — самое холодное тело Солнечной системы, исследованное космическим аппаратом. Этот спутник, в противоположность всему остальному «семейству» Нептуна, имеет светлую поверхность, отражающую 70—90% солнечного света. «Вояджер-2» обнаружил на розоватом Тритоне громадные скалы, водяной лед, изрезанный трещинами, и узорчатые равнины. Метеоритных кратеров на Тритоне практически нет. Поверхность спутника ледяная, из-за низкой температуры там замерзает не только вода, но и азот. Именно из прозрачного азотного льда состоит южная полярная шапка Тритона.

11

Плутон.

Плутон расположен в 40раз дальше от Солнца, чем Земля, и, соответственно, тепла и света получает в 1600раз меньше. Плутон был открыт на обсерватории, основанной в 1894 г. американским астрономом Персивалем Ловеллом и предназначенной специально для планетных исследований. Великолепный наблюдатель, Ловелл много лет изучал Марс и был убежден, что его «каналы» искусственные. В 1915 г. астроном, исследуя возмущения в движении Урана и Нептуна, предположил, что их причиной может быть новая, девятая планета. Рассчитать орбиту этого пока не известного объекта удалось, используя его изображения, найденные на фотографиях 1910-х гг. Однако отыскать на небе новую планету никак не удавалось. Ловелл организовал в обсерватории систематические поиски этого объекта, в результате которых тот был открыт в 1930 г. молодым астрономом Клайдом Томбо (род. 1906 г.). Планету назвали Плутоном. А столь долгие поиски объясняются достаточно просто — планета видится с Земли как объект 15-й звездной величины, наблюдать который можно только в мощный телескоп. Из-за большой удаленности планеты от Солнца (среднее расстояние — 39,5 а. е., или 5900 млн. км) долгое время ученые не знали достоверно ни одного параметра Плутона: размера, массы, средней плотности. Известна была только его орбита — очень вытянутая (эксцентриситет 0,25), период обращения 248 лет и наклон к плоскости эклиптики 17°. Ситуация изменилась в 1978 г. Американский астроном Джеймс Кристи обнаружил, что Плутон имеет спутник. Вскоре ему дали имя Харон (в греческой мифологии это перевозчик душ умерших в Царство мертвых). Харон образует с Плутоном столь же тесную пару, как и Луна с Землей, поэтому эти небесные тела вполне можно называть «двойной планетой». Расстояние между ними составляет 20 тыс. км, период обращения спутника вокруг Плутона равен 6,4 суток. Ученые вычислили массу Плутона — она равна примерно 1/6 массы Луны. Наблюдая прохождения Харона перед диском Плутона, пришедшиеся на 1985—1990 гг., астрономы определили размеры планеты и спутника: диаметр Плутона оказался 2290 км, а Харона — 1190 км. Средняя плотность вещества далекой планеты, определенная по массе и размеру, составляет 2,1 г/см 3 , что меньше плотности скальных пород, но вдвое превышает плотность льда. Атмосфера и поверхность плутона. В 1976 г. американские астрономы обнаружили, что Плутон имеет разреженную атмосферу, состоящую, как показали исследования, из метана. Атмосферное давление у поверхности планеты очень мало. Плутон покрыт метановым льдом и поэтому имеет сероватый оттенок, в отличие от Харона, который кажется красноватым. Видимо, на его поверхности преобладают обычные скальные породы. Ученые смогут убедиться в верности своих предположений, когда к Плутону полетит космический корабль. 9 сентября 1989 г. эта далекая планета прошла ближайшую к Солнцу точку орбиты (перигелий). В результате того, что орбита Плутона сильно вытянута, с 1979 г. и по 1999 г. планета находилась на более близком расстоянии к Солнцу, чем Нептун! Это время можно назвать «Плутоновым летом», хотя температура у поверхности планеты колебалась (по разным оценкам) от -228 до -206° С. В «зимний период», когда Плутон наиболее сильно удалится от Солнца (будет находиться в афелии), планета станет получать почти в три раза меньше солнечного тепла. Температура на Плутоне снизится до -240° С. В начале XXII в., когда Плутон станет виден, как звезда 17-й величины, ученые снова смогут наблюдать цикл покрытий и прохождений Харона.

Плутон-Харон. Наблюдатель плутонового неба обязательно отметил бы интересный факт. Харон, сияющий на фоне знакомых землянам созвездий, застыл над одной точкой планеты, словно отказываясь принимать участие в суточном движении звезд, Солнца и планет. Такое поведение спутника связано с тем, что периоды осевого вращения Плутона и обращения вокруг него Харона равны. Сутки на Плутоне длятся 6,4 земных суток. Столько же времени требуется Харону, чтобы один раз облететь вокруг своей планеты. Этот естественный синхронный спутник — уникальный случай в Солнечной системе. Самая маленькая планета Солнечной системы имеет самый массивный (относительно массы планеты) спутник.

12

Некоторые созвездия северного полушария.

Пегас.

Как и во многих других созвездиях, в Пегасе звезда α не самая яркая. Она немного уступает в блеске звезде е, которая является ярчайшей звездой этого созвездия (звездная величина первой 2,5т, второй — 2,4m). Правее и чуть выше этой звезды находится главная достопримечательность созвездия Пегаса — яркое шаровое звездное скопление. В бинокль видно круглое светящееся туманное пятнышко, но в большой школьный рефрактор в темную и прозрачную звездную ночь здесь можно рассмотреть интересные подробности. Пятнышко совсем круглое, но поверхностная яркость в разных его частях неодинакова. Сердцевина пятнышка наиболее ярка, а к краям по всем направлениям яркость постепенно падает. Если у вас хорошее зрение и есть некоторый опыт в астрономических наблюдениях, вы, вероятно, заметите, что края пятнышка искрятся, как огоньки далекого города. При таких наблюдениях «на пределе видимости» попробуйте воспользоваться эффектом -«бокового зрения». В крупные телескопы шаровое звездное скопление в созвездии Пегаса легко разделяется на отдельные звезды. Сказанное, правда, относится только к краям скопления, а в его центральных областях звезд так много и они так густо распределены в пространстве, что глаз земного наблюдателя здесь видит лишь сплошное сияние.

Шаровое скопление М 15 (или NGC 7078)—одно из наиболее далеких. Расстояние до него около 27 000 световых лет. На лучших из фотоснимков шаровое скопление в Пегасе имеет угловой поперечник в 15 минут дуги, то есть в половину лунного диска! Отсюда легко вычислить, что действительный диаметр этого космического образования близок к 118 световым годам. Внутри сферы с этим диаметром, как показывают исследования, заключено около шести миллионов солнц! Если где-то в центре скопления есть обитаемые планеты, их звездное небо совсем не похоже па наше. Десятки тысяч звезд, по яркости превосходящих Венеру, повсюду густо усеивают небосвод, создавая изумительную по красоте панораму!

Удивительные образования эти шаровые звездные скопления или, лучше сказать, «шары из звезд»! Какие-то не известные нам пока силы сформировали здесь из «дозвездной» материи огромную звездную систему, нечто промежуточное между двойными и кратными звездами, с одной стороны, и исполинскими галактиками, с другой. Население шаровых звездных скоплений очень своеобразно. Тут преобладают звезды-гиганты, среди которых, правда, нет особенно горячих и сверхгигантских экземпляров. Выделяются холодные красноватые гиганты с температурой поверхности от 2300 до 4300 К. В шаровых скоплениях много переменных звезд, главным образом цефеид. Хотя шаровое скопление в Пегасе кажется, как большинство космических объектов, статичным, неподвижным, на самом деле это не так. Прежде всего само скопление в целом движется в пространстве, причем, как показывает его спектр, оно приближается к нам со скоростью 114 км/с. Кроме того, каждая звезда скопления описывает вокруг его центра замысловатую кривую, определение характера которой составляет одну из очень сложных задач современной небесной механики. Наконец, некоторые шаровые скопления чуть сплюснуты — верный признак осевого вращения всего «шара из звезд». Шаровые звездные скопления — одни из самых древних объектов нашей Галактики. Устойчивость их весьма велика, и они могут существовать, не распадаясь, миллионы лет! Правый верхний «угол» «квадрата» Пегаса, звезда ß, очень любопытна. Совсем недавно в каталогах переменных звезд она числилась переменной звездой неизвестного типа. Сейчас в этот вопрос внесена полная ясность. Красный гигант ß Пегаса оказался неправильной переменной звездой, меняющей блеск в пределах от 2,4™ до 2,8™. Вот вам еще один тип звездной переменности — самый, пожалуй, сложный, так как никаких закономерностей в изменениях блеска в этом случае уловить не удается. Возможно, что в звездах такого типа (красных неправильных переменных) небольшие колебания температуры поверхности вызывают заметные изменения прозрачности их атмосфер. В этих относительно холодных атмосферах есть облака из окиси титана, оптические свойства которых (прозрачность) очень чувствительны даже к небольшим колебаниям температуры.

13

Малая медведица.

Главная звезда созвездия — Полярная звезда — является и основной его достопримечательностью. Общеизвестность Полярной звезды вызвана не столько ее физическими особенностями (о них знают немногие), сколько ее близостью к Северному полюсу мира. Среди ярких звезд, доступных невооруженному глазу, нет ни одной, которая могла бы с ней в этом соперничать. Однако любопытно, что уже в бинокль легко отыскать звезду 6,4 m , условно обозначенную символом 2 r , которая еще ближе к полюсу мира, чем Полярная.

Особая роль Полярной звезды на земном звездном небе временная. Как уже отмечалось, прецессионное движение земной оси сказывается в очень медленном, но непрерывно совершающемся странствовании полюса мира по созвездиям. Около трех тысяч лет назад самой близкой к нему звездой была звезда ß Малой Медведицы. По видимому блеску она лишь чуть-чуть, на одну десятую долю звездной величины, уступает Полярной. У нее есть даже собственное имя — Кохаб, которое происходит от арабского «Кохаб-эль-Шемали», что означает «Звезда Севера». В Китае ß Малой Медведицы называется «царственной звездой», и в этом отзвуке далеких времен можно уловить черты той особой роли путеводной звезды, которая ныне отведена Полярной.

В бинокль хорошо заметно, что цвет Полярной звезды — желтоватый. Она несколько горячее Солнца — температура ее поверхности близка к 7000 К. Полярная принадлежит к типу звезд-сверхгигантов. Наше Солнце рядом с ней выглядело бы очень скромно, так как поперечник Полярной в 120 раз больше солнечного диаметра.

Замечательно, что Полярная звезда пульсирует, то увеличиваясь, то уменьшаясь в своем объеме. При этом слегка меняются и температура и спектр звезды, ну и, конечно, блеск. В максимуме блеска Полярная становится звездой 2,1 m , в минимуме 2,3 m . Работает этот странный звездный механизм очень ритмично — период между смежными максимумами составляет почти четверо земных суток.

Полярная звезда — типичная цефеида. Расстояние до нее таково, что луч света, покинувший Полярную звезду, достигает Земли спустя 472 года. Это означает, что в настоящее время мы видим Полярную такой, какой на самом деле она была во времена Колумба!

Пожалуй, хорошо, что наше Солнце не похоже на Полярную и другие цефеиды. В противном случае мы были бы обречены на то, чтобы испытывать непрерывные и быстрые колебания температуры и освещенности. Кроме того, замена Солнца Полярной звездой привела бы к катастрофическим последствиям и в том случае, если бы Полярная не была цефеидой. Излучая потоки света и тепла, почти в 10 000 раз более мощные, чем Солнце, Полярная звезда испепелила бы весь органический мир на Земле!

В большой школьный рефрактор рядом с Полярной на расстоянии 18" от нее виден ее спутник — маленькая звездочка почти 9-й зв. величины. Его открыл в 1779 г. знаменитый исследователь звездного мира Вильям Гертпель. Возможно, что эта звездочка физически связана с Полярной, хотя непосредственно заметить орбитальное движение спутника нелегко — период обращения в этой системе должен быть очень большим. Полярная и ее спутник по температуре мало отличаются Друг от друга — спутник чуть погорячее. Но по размерам это совсем разные звезды. Полярная — сверхгигант, ее спутник — желтовато-белая звезда лишь немного крупнее Солнца.

Между прочим, в телескоп спутник кажется зеленоватым. Как мы уже предупреждали читателя, в таких случаях наблюдатель становится жертвой оптической иллюзии, впрочем, весьма красивой. Без нее многие двойные звезды выглядели бы блеклыми и малоэффектными.

Этим, пожалуй, и исчерпываются достопримечательности Малой Медведицы — небольшого созвездия, объединяющего всего 20 доступных невооруженному глазу звезд.

14

Приложение.

Список использованной

литературы.

1. Большая серия знаний. Вселенная/Коллектив авторов . − М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги».

«Русское энциклопедическое товарищество», 2006.

2. Детская энциклопедия для среднего и старшего возраста. Издательство «Педагогика» Москва 1972 г.

3. Зигель Ф. Ю. Сокровища звездного неба: Путеводитель по созвездиям и Луне. − 5-е изд.− М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.

4. Большая серия знаний. Планета Земля/Сост. А. М. Берлянт .−М.: ООО «Издательство Мир книги», 2006 Издательский дом «Современная педагогика».