ТЕМА 8

Эволюционное учение

Вид занятия: лекция (90 минут).

Цель занятия – формирование научного мировоззрения, доказательство важности и значимости учений об эволюции и роли движущих сил эволюции в многообразии организмов на Земле, воспитание интереса к биологии.

План занятия:

1. Приветствие и контроль посещаемости

2. Ознакомление с теоретической частью.

3. Постановка задач на следующее занятие и задание на дом.

Ход занятия

Нашу землю населяет огромное количество видов растений и животных. Появляются новые виды. Некоторые продолжают своё развитие, некоторые исчезают, изменяются и приспосабливаются к новым условиям обитания.

Как они возникли? Были ли такими, какими являются сейчас, или они изменялись? А если и менялись, то каковы причины таких изменений?

Это необратимое историческое развитие живой природы учёные называют эволюцией.

Что же такое эволюция? Эволюцию в биологии представляют, как силу, которая ведёт к образованию новых форм организмов. Но для того, чтобы заметить эволюционные изменения, нужно знать, какими организмы были раньше…

Виды и популяции

Видом называют совокупность особей, которых объединяет сходство морфологических, физиологических и биохимических особенностей, общее происхождение, способных скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство, занимающих определенный ареал.

Каждый вид занимает определенную территорию - ареал. Часто он выглядит как единая территория, однако встречаются и прерывистые ареалы.

Особи объединяются в один вид на основании сходства по ряду критериев, однако ни один из этих критериев не является абсолютным. Только в совокупности данные критерии позволяют объективно сделать вывод о том, к какому виду относится организм.

Критерии вида — совокупность определенных признаков, свойственных только одному какому-то виду:

Морфологический (греч. morphos - форма) критерий

Этот критерий определяет сходство внутреннего и внешнего строения. Однако в природе существуют виды-двойники, которые сходны морфологически, но репродуктивно изолированы. Также особи одного вида могут сильно отличаться морфологически, к примеру, половой диморфизм - отличия в строении мужских и женских особей.

Физиологический (греч. φύσις - природа)

Данный критерий свидетельствует о сходстве процессов жизнедеятельности среди особей одного вида. К такому критерию можно отнести, к примеру, продолжительность беременности, периоды миграции и спячки у особей.

Биохимический

Белки и нуклеиновые кислоты у особей одного вида являются видоспецифичными. Это связано с уникальной последовательностью генов в ДНК.

Генетический (греч. γενητως — порождающий)

Особи одного вида сходны по строению и числу хромосом. Этот критерий также не абсолютный, у разных видов число хромосом может быть одинаково: в клетках гориллы, картошки и ужовника по 48 хромосом. Однако различия здесь очевидны

Экологический (греч. οἶκος — обиталище, жилище, дом)

Каждый вид занимает в природе определенную экологическую нишу - образ жизни, который ведет данный вид в экосистеме. Понятие "экологическая ниша" - весьма широкое, и включает не только пространственное местообитание вида, но и его место в пищевых цепях, роль вида в межвидовых взаимодействиях и создании органического вещества.

Этологический (греч. ethos – образ жизни)

Этот критерий акцентирует внимание на сходстве в поведении животных одного вида. Однако нельзя забывать, что разные виды могут проявлять схожее поведение.

Географический

Распространение вида на определенном ареале (территории).

Эволюционируют не отдельные особи, а группы особей, объединенные в популяции.

Каждый вид характеризуется определенным ареалом. Внутри ареала могут быть самые разнообразные преграды (реки, горы, пустыни т т.д.), которые препятствуют свободному скрещиванию между группами особей одного и того же вида. Это, однако, не означает, что они абсолютно изолированы и не обмениваются генами. Просто скрещивание между представителями этих групп осуществляется значительно реже. Такие относительно изолированные группы особей одного вида принято называть популяциями.

Т аким образом, вид состоит из популяций (лат. populatio — население). Каждая популяция занимает определенную территорию (часть ареала вида).

аким образом, вид состоит из популяций (лат. populatio — население). Каждая популяция занимает определенную территорию (часть ареала вида).

Популяция является структурной единицей вида.

Вид - совокупность географически и экологически близких популяций, биологически изолированных от популяций других видов.

Популяция - элементарная единица эволюции

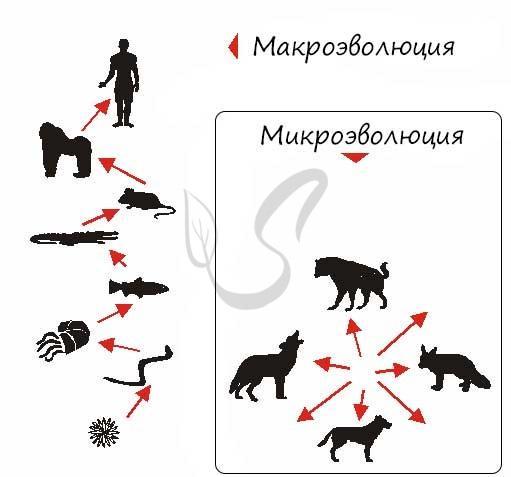

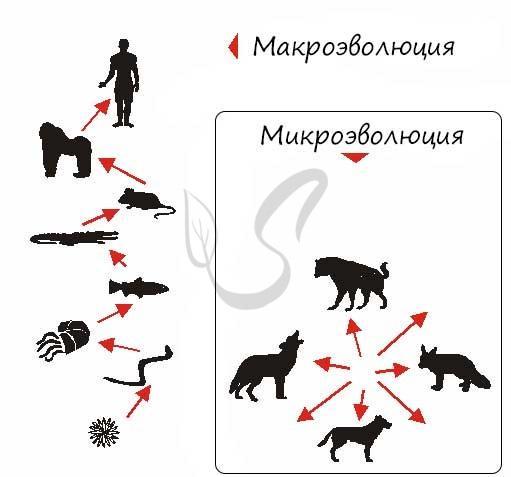

Эволюционный процесс следует рассматривать на двух различных уровнях: внутривидовом и надвидовом, в соответствии с которыми различают:

Микроэволюцию - образования новых видов

Макроэволюцию - образование новых надвидовых таксонов: род, семейство, отряд, класс, тип

При этом необходимо понимать важнейший момент: генотип - совокупность всех генов одного организма - не может играть определяющего значения в эволюции, так как временные масштабы эволюции и жизни отдельно взятой особи не сопоставимы. Эволюционные изменения могут возникать только в популяциях, которые существуют достаточно долгое время, то есть эволюционные изменения происходят на уровне генофонда популяции, а не генотипа отдельной особи.

Вся совокупность генов у особей, составляющих популяцию, называется генофонд и представляет собой механизм обмена и передачи генетического материала. У отдельных особей возникают мутации, которые накапливаются в генофонде, и могут привести к появлению новых признаков (возможно полезных, а возможно и не очень).

И звестным примером является необычный организм - палочник, форма тела которого с трудом позволяет его отличить от веток дерева. Эта форма тела возникла так:

звестным примером является необычный организм - палочник, форма тела которого с трудом позволяет его отличить от веток дерева. Эта форма тела возникла так:

Когда-то произошла мутация, обеспечившая новый признак - форму тела, которая позволила слиться с внешней средой

Особи с такой мутацией и формой тела чаще выживали в ходе борьбы за существование

В результате естественного отбора признак закрепился в ряду поколений, так как особи с ним оставались несъеденными и размножались

Учение от К.Линнея до Ч.Дарвина

Под эволюцией органического мира понимают процесс исторического развития от древнейших до современных и будущих форм жизни.

Сущность этого процесса состоит как в непрерывном приспособлении животного к разнообразным и постоянно меняющимся условиям окружающей среды, так и в появлении все более сложно устроенных организмов. В ходе эволюции осуществляется преобразование видов, на этой основе возникают новые виды, постоянно происходит также и вымирание видов.

Эволюционная идея в биологии начала формироваться еще в конце XVIII в.

В эпоху Великих географических открытий интерес к окружающей флоре и фауне возрос. Люди стали находить необычные растения и животных.

Описаний новых видов накопилось так много, что появилась необходимость их классифицировать, связать в группы.

Эту задачу поставил перед собой шведский естествоиспытатель – Карл Линней (1707—1778).

В книге «Система природы» К. Линней обосновал вид как универсальную единицу и основную форму существования живого; видом он назвал совокупность особей, сходных по строению.

Вид — это единица классификации.

Линней установил, что соседние категории связаны не только сходством, но и родством: чем дальше расположены категории друг от друга, тем меньше степень их родства.

Впервые последовательно применил бинарную номенклатуру растений и животных: каждому виду животных и растений присвоил двойное обозначение, где существительное — название рода, прилагательное — наименование вида (например, человек разумный).

К.Линней основоположник принципов и методов систематики органического мира. Описал огромное количество растений и животных. Разработал основные принципы систематики растений и животных и создал их первую классификацию.

Линней считал, что виды растений и животных не изменяются. Карл Линней верил в сотворение природы Богом и постоянство видов; они сохраняют свои особенности "с момента своего сотворения", но допускал возможность возникновения новых видов путем скрещивания или под влиянием условий среды.

Многие учёные заметили, что организмы развиваются от простого к сложному. Эти факты противоречили ранее сложившемуся мнению о сотворении Творцом уже неизменных видов.

Учёным, который попытался объяснить изменения организмов со временем, был выдающийся французский естествоиспытатель Жан Батист Ламарк, создавший первую эволюционную теорию.

Жан Батист Ламарк (1744—1829) — французский натуралист, ботаник, зоолог, палеонтолог, эволюционист: ввел термин «биология».

Впервые разделил животных на позвоночных и беспозвоночных. При изучении животных Ламарк заметил сходство черт строения у животных, не относящихся к одному виду. Он выделил 10 классов беспозвоночных животных вместо двух в системе Линнея (Насекомые и Черви). Среди них Ракообразные, Паукообразные, Насекомые, сохранившиеся в этом таксономическом ранге до наших дней.

Именно Ламарк первым создал целостную эволюционную концепцию. В знаменитой книге «Философия зоологии» он доказывал изменчивость видов и сам факт эволюции.

Ламарк предположил, что природа «последовательно создавала различные тела, восходя от простейшего к наиболее сложному». Иными словами, Ламарк пришёл к эволюционной идее — идее исторического развития органического мира.

Согласно Ламарку, изменения у животных и растений под действием внешних условий происходят по-разному.

Однако Ламарк неверно понимал движущую силу эволюционного процесса, выводя ее из якобы присущего организмам стремления к совершенству. Он также неверно связывал причины возникновения приспособленности с прямым или косвенным воздействием на организм факторов окружающей среды, что породило необоснованное представление о наследственности приобретенных признаков.

У водяного лютика подводные листья рассечены на тонкие волосовидные доли, а листья, находящиеся на поверхности воды, широкие и округлые, разделены на простые лопасти.

У родственного вида лютика, растущего на влажной почве, листья не разделены на тонкие доли. Ламарк считал, что при попадании семян первого вида лютика не в воду, а на влажную почву из них вырастут растения второго вида. Однако в действительности такого не бывает.

Таким образом, главным фактором эволюции Ламарк считал прямое влияние среды.

Однако Ламарк не объяснил, откуда возникает «стремление организмов к прогрессу», которое, по его мнению, присуще всему живому и является движущей силой эволюции.

Л амарк придавал большое значение так называемым "упражнениям" и "неупражнениям" органов, так как считал, что они передаются по наследству.

амарк придавал большое значение так называемым "упражнениям" и "неупражнениям" органов, так как считал, что они передаются по наследству.

То есть, говоря на ламаркистском языке: у жирафа длинная шея, потому что десятки поколений жирафов до него эту шею вытягивали - "упражняли".

Исходя из этой теории, органы, которыми животное усиленно пользуется, развиваются, а те, которые мало применяются, атрофируются и постепенно исчезают. Ламарк считал, что возникшие в органах изменения наследуются.

Если вы касались генетики, для вас должна быть очевидна ошибочность этих суждений. Разве могут изменения в соматических клетках наследоваться (на самом деле, у гидры при почковании могут, но у большинства животных это невозможно!). Только представьте: человек потерял на войне несколько пальцев руки, после войны у него рождается ребенок. Неужели можно предполагать, что и его ребенок родится без этих нескольких пальцев, которые отец потерял на войне?

Сейчас не вызывает сомнения, что потомству передается генетическая информация, лежащая в половых клетках (гаметах), но никак не в соматических.

В первой половине XIX в. разные учёные продолжали изучать виды растений и животных, находить их сходства и выдвигать свои теории эволюции. Учёный Карл Бэр один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии, впервые описал процесс возникновения тканей и органов в ходе развития эмбриона. Бэр сформулировал законы зародышевого сходства. Один из них гласит: «Зародыш высокоорганизованного вида может обладать сходством с зародышем более примитивного вида, но никогда не бывает, похож на взрослую форму этого вида».

Сходство зародышей разных систематических групп свидетельствует об общности их происхождения.

Бэр установил, что в ходе развития куриного зародыша вначале проявляются свойства позвоночных, затем свойства класса птиц и лишь потом свойства данного конкретного вида — курицы. При этом зародыш высшей формы животного никогда не бывает, подобен другой форме животного, а лишь её зародышу.

Английский учёный Чарлз Лайель расшифровал и датировал геологическую историю Земли. Он показал, что климатические факторы могут объяснить, как нынешние, так и прошлые изменения земной поверхности, а, следовательно, и изменения в составе органического мира. Идеи Чарлза Лайеля стали толчком для создания научной теории эволюции органического мира.

Великий английский биолог, создатель основ современной теории эволюции биологических видов Чарлз Дарвин заинтересовался идеей Чарлза Лайеля о движущих факторах эволюции Земли.

Чарлз Роберт Дарвин (1809—1882) — натуралист, основоположник материалистического эволюционного учения о происхождении видов путем естественного отбора

Однако, возникновению учения Дарвина предшествовал ряд событий, о которых нельзя не упомянуть. Капитализм, начавшийся бурным развитием в первой половине XIX века в Англии, способствовал развитию промышленности и науки. Большие успехи делались естественными науками, учеными описывались новые виды животных и растений, селекционеры выводили новые породы и сорта.

И, конечно же, легендарное кругосветное путешествие Чарльза Дарвина на корабле "Бигль" c 1831 по 1836 год, во время которого он сделал очень важные наблюдения. Корабль «Бигль» обошёл весь земной шар, обогнув Австралию и Африку.

Это путешествие сыграло решающую роль в возникновении учения.

Дарвин столкнулся с тем, что островные растения и животные отличаются от тех же видов на континенте. Он предположил, что на острова животные попали с материка и здесь, приспосабливаясь к местным условиям, и изменились.

Именно на Галапагосских островах Дарвин собрал 13 разных видов вьюрков. Его заинтересовали их разные формы клювов. Он задумался: «Почему у вьюрков разные клювы?» Ответ на этот вопрос полностью изменил восприятие мира. Форма клюва зависела от того, с какого острова была птица.

Размышляя над тем, почему вьюрки имеют разные формы клювов. Дарвин пришёл к выводу, что параллельно с изменениями окружающей среды, живые существа адаптировались к месту своего обитания.

Он заключил, что все вьюрки произошли от одного предка, а каждая из пород адаптировалась, чтобы легче добывать себе пропитание. Эта мысль его поразила: ведь если такие изменения затронули вьюрков, то почему они не могут затронуть всех организмов живой природы!?

Значит, окружающая среда – основной фактор, который влияет на различия между популяциями близких видов.

В Австралии его заинтересовали сумчатые и яйцекладущие. Эти примитивные животные оказались в Австралии в изоляции. И Дарвин понял, что изменение условий обитания влияет на изменения популяций.

Именно в результате накопления особями таких различий, возникают новые виды, отличающиеся друг от друга по строению, физиологии и пр. Этим можно объяснить разнообразие форм клювов у вьюрков, на которые обратил внимание Дарвин.

Дарвин вернулся домой в 1836 году с массой различных животных и растений со всего мира. Он начал подводить итоги и формировать свою теорию.

В возрасте 50 лет, после 30 лет изучений и наблюдений, он написал и в 1859 г. опубликовал книгу «Происхождение видов». Её полное название — «О происхождении видов путём естественного отбора, или Сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Книга вызвала сенсацию. Её идеи сыграли выдающуюся роль в развитии науки.

Дарвин отмечал, что различия между разными породами одного и того же вида одомашненных животных порой даже более значительны, чем между разными видами диких животных.

Отбор на основе наследственной изменчивости представляет собой движущую силу эволюции пород и сортов.

В природе действует другой вид отбора — естественный. Его требования сводятся лишь к одному — способности выжить.

Если организм живёт в холодном климате, то те свойства, которые способствуют его лучшей теплоизоляции, являются полезными, или приспособительными (адаптивными), так как они увеличивают вероятность его выживания.

В результате естественного отбора именно адаптивные свойства закрепляются в популяции, отражаются в облике и привычках затронувших организмов. Таким образом, требования внешней среды — решающий фактор, определяющий различия между популяциями близких видов.

В результате естественного отбора полезные свойства накапливаются в популяции, и сама она постепенно изменяется. Требования внешней среды могут различаться на разных участках обитания одного или близких видов, поэтому естественный отбор приводит к различиям между населяющими такие участки популяциями и видами.

Заслуга Дарвина состоит в том, что он указал на вид как на узловой этап эволюционного процесса, объяснил изменение организмов действием законов природы, без вмешательства сверхъестественных сил, вскрыл движущие силы эволюции и выявил причины протекания биологической эволюции.

Дарвин объяснил изменение организмов действием законов природы.

Он выдвинул три главных фактора эволюции:

1. Борьба за существование.

2. Естественный отбор.

3. Изменчивость организмов.

Теорию Чарлза Дарвина можно кратко сформулировать в виде положений:

Основа эволюционного процесса - наследственная изменчивость.

Каждый вид способен к неограниченному размножению, однако ограниченность жизненных ресурсов препятствует этой способности.

Главные движущие силы эволюции - борьба за существование и естественный отбор, материал для которых поставляет наследственная изменчивость (новые признаки у особей). В результате выживают наиболее приспособленные особи.

В результате естественного отбора приспособленные особи выживают, размножаются и таким образом накапливают приспособительные признаки.

Свои эволюционные идеи Чарльз Дарвин сформулировал в труде "Происхождение видов путем естественного отбора", опубликованного в 1859 году.

М ногие ошибочно приписывают фразу "Человек произошел от обезьяны" Дарвину, это не совсем верно.

ногие ошибочно приписывают фразу "Человек произошел от обезьяны" Дарвину, это не совсем верно.

Лучше всего в этом вопросе дать слово самому Дарвину: "Так как человек, с генеалогической точки зрения, принадлежит к узконосым обезьянам Старого Света, то мы должны заключить, сколько бы ни протестовала наша гордость против подобного вывода, что наши древние родоначальники должны быть отнесены к этому семейству. Мы не должны, однако, впасть в другую ошибку, предполагая, что древний родоначальник всего обезьяньего рода, не исключая и человека, был тождественен или даже близко сходен с какой-либо из ныне существующих обезьян."

Очевидно, Дарвин не считал, что человек произошел от обезьяны. В его словах мы видим лишь указание на общего предка человека и обезьяны, не более. Дарвин - уникальный гений своего времени, сумевший собрать разрозненные факты и привести их к общей концепции. Его теория постепенно была принята большинством ученых, даже католическая церковь не решилась предать его анафеме.

Какая же из многих теорий эволюции принята на сегодняшний день в научном сообществе? Это - синтетическая теория эволюции (СТЭ), которая включает не только дарвинизм, но и генетику, систематику, палеонтологию.

В СТЭ авторы стремились обобщить все открытые генетикой факты и связать их с дарвинизмом. Большой вклад в создание СТЭ внесли Северцов А.Н. и Шмальгаузен И.И.

Основные положения СТЭ:

Элементарная единица эволюции - популяция

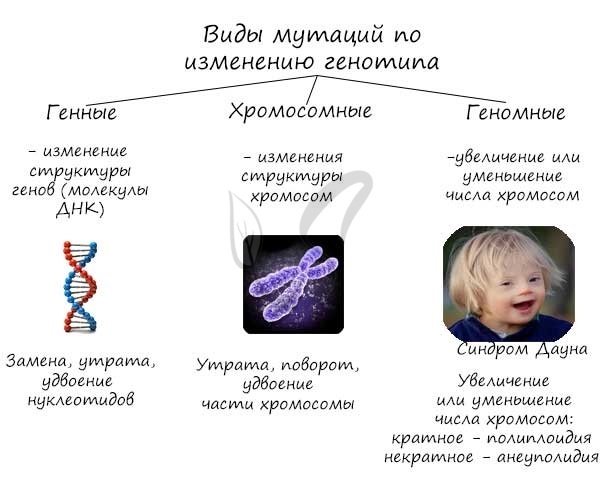

Мутации и рекомбинативная изменчивость служат основным материалом для эволюции

Ненаправленными, случайными факторами эволюции являются мутации, волны численности

Единственный направленный фактор эволюции - естественный отбор

Эволюция носит дивергентный характер: от одного таксона может произойти несколько дочерних, при этом каждый вид имеет одну единственную предковую популяцию

Эволюция носит постепенный характер. Видообразование представляет собой последовательное превращение одной популяции в другую

Таким образом: Мутации и есть эволюционный материал. Они накапливаются в популяции, а естественный отбор - главный направляющий фактор эволюции: он "отбирает" тех особей, чей признак полезен, помогает им выживать и размножаться.

Факторы эволюции

Принято выделять следующие элементарные факторы эволюции:

мутационный процесс;

рекомбинация;

популяционные волны;

изоляция;

отбор.

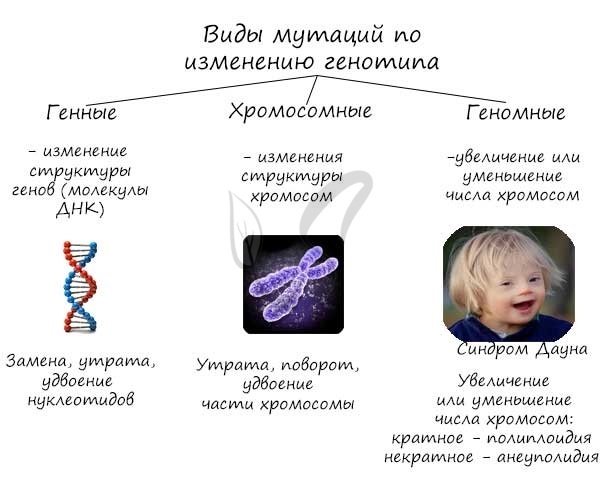

Мутации (лат. mutatio — изменение) - стойкое изменение генома (наследственного материала), которое может быть унаследовано потомками организма. Процесс возникновения мутаций - мутагенез.

Большинство мутаций возникает спонтанно и вредит организму. Часть мутаций являются рецессивными, поэтому не проявляются и передаются многим поколениям, накапливаясь в генофонде популяции.

Мутации напоминают колоду карт: неизвестно, что выпадет - чаще всего это карты невысокого ранга, козыри - большая удача. Так и мутации, большинство из них вредные, приводят к развитию опухолей. Полезные встречаются гораздо реже. Как игра в карты, все подчиняется случайности.

Рекомбинация генетического материала в результате процессов полового размножения является причиной появления новых сочетаний генов, часть из которых может иметь большее приспособительное значение, чем остальные. Возникшие благоприятные комплексы генов в дальнейшем подвергаются действию естественного отбора. Это в свою очередь приводит к изменению генетической структуры популяции.

Популяционные волны

Все виды подвергаются воздействию периодически возникающих популяционных волн - уменьшению или увеличению численности особей. Популяционные волны могут возникать по ряду причин:

Сезонные изменения, периодические изменения какого-либо значимого фактора среды

Непериодические изменения, например, в результате природных катастроф, изменение численности популяций хищник-жертва

Заселение новых территорий, ярким примером которого является бурный рост численности кроликов, завезенных в Австралию

Колебание численности популяций по типу "хищник - жертва" является классическим примером популяционных волн. Представим себе популяцию зайцев (жертв), которая бурно увеличилась в численности. Зайцами питаются лисица, волк (хищники). С увеличением их кормовой базы (зайцев) наблюдается и рост численности хищников, которые поедают зайцев, вследствие чего численность зайцев снижается. С уменьшением кормовой базы, снижается и число хищников. Так в природе устанавливается баланс между хищниками и жертвами.

Особенно весомым фактором эволюции популяционные волны выступают в небольших популяциях. Их участие в эволюционном процессе основано на явлении дрейфа генов.

Форма гена - аллель, с которым вы подробнее познакомитесь в ходе изучения генетики, встречается в популяции с определенной частотой. Дрейф генов - изменение частоты встречаемости аллельных вариантов генов.

Дрейф генов обусловлен случайными причинами: у особей образуются гаметы, несущие различные формы аллельных генов. Не все из гамет принимают участие в процессе оплодотворения: здесь вновь руководит случайность. Вследствие этого одни аллельные формы генов могут встречаться в популяции часто, другие - редко.

Если представить, что часть особей, составляющих одну популяцию, погибли по тем или иным причинам, то редкие гены в оставшихся особях могут увеличить свою частоту, то есть в результате размножения оставшихся особей редкие гены начнут встречаться более часто - это и есть дрейф генов.

В закрытых популяциях не только животных, но и людей - в религиозных общинах, происходит возрастание гомозиготности популяции, что приводит к снижению ее жизнеспособности и проявлению редких аллелей.

Такое повышение встречаемости аллелей возникает в результате близкородственных браков: проявляются редкие гены, которые часто приводят к заболеваниям.

Изоляцией называют невозможность или затруднение свободного скрещивания между особями одного вида. Вследствие этого, генофонды двух популяций становятся независимыми друг от друга. Внутри каждой популяции происходит генотипическая дифференцировка из-за их разобщенности.

Популяции приобретают все больше различий, и в результате действия естественного отбора из этих популяций могут образоваться различные новые виды. Выделяется два вида изоляции:

Географическая (пространственная)

Географическая (греч. geo - земля) изоляция может возникать вследствие географических барьеров - пустыни, горы, водоемы.

Биологическая (экологическая, временная)

Э кологическая - особи обитают на одной территории, но в различных местах обитания (к примеру, разделены друг от друга непроходимой чащей)

кологическая - особи обитают на одной территории, но в различных местах обитания (к примеру, разделены друг от друга непроходимой чащей)

Временная - изоляция вследствие разновременности половой активности, периода цветения

Этологическая - изоляция вследствие различного брачного поведения

Механическая - отличия в строении половых органов, невозможность спаривания

Естественный отбор

Изученные нами факторы эволюции: мутации, популяционные волны и дрейф генов, изоляция - все они носят случайный, ненаправленный характер. Они приводят к появлению различных признаков у отдельных особей, которые могут быть как полезны, нейтральны, так и вредны для особи.

Таким образом, перечисленные факторы создают основу, "базу" для действия единственного направленного фактора эволюции - естественного отбора. В ходе естественного отбора особи с полезными признаками, которые помогают им приспособиться к условиям внешней среды и способствуют выживанию, остаются и размножаются, а особи без этих признаков выживают реже и не продолжают род.

Закон естественного отбора безапелляционно провозглашает:

будь приспособлен - или умри.

Выживает в природе не самый сильный, а самый приспособленный.

Иногда выжить животным помогает и сила, но гораздо больше других примеров.

Многие животные сливаются с окружающей средой: приобретают покровительственную окраску, которая делает их незаметными.

Покровительственная окраска развита у видов, которые живут открыто и могут оказаться доступными для врагов. Такая окраска делает организмы менее заметными на фоне окружающей местности.

Ночные бабочки днем могут погибнуть от насекомоядных птиц, но, поскольку окраска их крыльев сливается с той поверхностью, на которой они проводят день, многие насекомые остаются незамеченными и успешно переживают неблагоприятное для них время.

У открыто гнездящихся птиц (глухарь, тетерев, рябчик и др.) самка, сидящая на гнезде, почти неотличима от окружающего фона.

На крайнем севере многие животные окрашены в белый цвет (белый медведь, белая куропатка и др.), чтобы не выделяться на фоне белого снега.

У некоторых животных мы встречаем яркий узор (окраска у зебры, тигра, жирафа, змей и др.) – чередование светлых и темных полос и пятен. Эта расчленяющая окраска как бы имитирует чередование света и тени.

Маскировка – приспособление, при котором форма тела и окраска животных сливаются с окружающими предметами.

Например, гусеницы некоторых бабочек по форме тела и окраске напоминают сучки на дереве. Поверхность крыльев бабочки серый монах по структуре и цвету напоминает поверхность ствола сухого дерева. Насекомых, живущих на коре дерева (жуки, усачи и др.) можно принять за лишайники.

Предупреждающая (угрожающая) окраска. Многие хорошо защищенные, ядовитые виды в ходе естественного отбора получили яркую, так называемую предупреждающую окраску. Эта окраска предупреждает хищников об опасности.

Если хищник съест такое ядовитое животное, то рискует получить тяжелую интоксикацию и погибнуть. Раз, попытавшись отведать несъедобную божью коровку, жалящую осу, птица на всю жизнь запомнит их яркую окраску.

Н екоторые животные демонстрируют угрожающую окраску лишь при нападении на них хищников. Окраска спины обыкновенного хомяка похожа на цвет выгоревшей травы. Это покровительственная окраска. Однако при нападении лисы или собаки хомяк переворачивается вверх брюхом и защищается укусами сильных резцов. Хищник, нападающий на грызуна, надолго запомнит не только крепкие зубы и пронзительное верещание зверька, но и яркую окраску его брюшка.

екоторые животные демонстрируют угрожающую окраску лишь при нападении на них хищников. Окраска спины обыкновенного хомяка похожа на цвет выгоревшей травы. Это покровительственная окраска. Однако при нападении лисы или собаки хомяк переворачивается вверх брюхом и защищается укусами сильных резцов. Хищник, нападающий на грызуна, надолго запомнит не только крепкие зубы и пронзительное верещание зверька, но и яркую окраску его брюшка.

Иногда безобидные животные, в результате приспособления к внешней среде, приобретают окраску тела, напоминающую окраску опасных хищных животных. Мимикрия – подражание менее защищенного организма одного вида более защищенному организму другого вида (или предметам среды). Это подражание может проявляться в форме тела, окраске и т.д. Примером может послужить внешнее сходство мухи из семейства журчалок с осой.

Так, некоторые виды неядовитых змей и насекомых похожи на ядовитых.

Строение и форма тела некоторых цикад, сверчков, личинок кузнечиков напоминают муравьев и др.

Теперь вы понимаете, что признаки животных - различные формы их тела и окраска - являются приспособлениями к условиям внешней среды, это - полезные признаки, которые в ходе естественного отбора позволили животным выжить и размножиться. Таким образом, естественный отбор это отбор особей, с наиболее приспособленным к среде фенотипом.

Необходимо осознавать относительность приспособленности к окружающей среде. Она помогает выживать лишь при определенных условиях, и, если условия меняются, то окраска может оказаться вовсе не полезной, но даже и вредной. К примеру, при таянии снега заяц-беляк становится еще более заметен на голой земле.

Действие естественного отбора обусловлено несколькими факторами:

Генетическое разнообразие особей, на основе которого возникают различные признаки

Способность к неограниченному размножению (избыточность потомства)

Борьба за существование

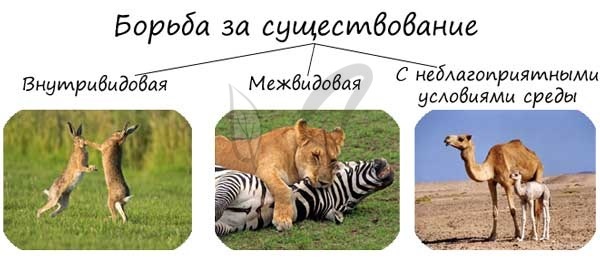

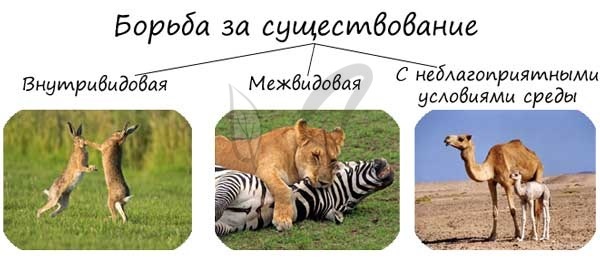

Если первые два фактора очевидны, то третий нуждается в более детальном рассмотрении. Чарльз Дарвин выделял несколько форм борьбы за существование:

Внутривидовая борьба

Самая ожесточенная борьба. Происходит между особями, принадлежащими к одному виду. Благодаря внутривидовой борьбе происходит половой отбор: к размножению редко допускаются неприспособленные особи, род продолжают лучшие из лучших.

Межвидовая борьба

Возникает между особями, которые принадлежат к разным видам. Более приспособленный к условиям среды вид побеждает и размножается, менее приспособленный - проигрывает и вымирает. Примером могут послужить формы взаимодействий: хозяин-паразит, хищник-жертва, симбиоз.

Борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды

В изменяющихся условиях внешней среды выживают наиболее приспособленные особи. Примером такой борьбы являются сезонные миграции птиц, зимняя спячка у животных.

Формы естественного отбора

Стабилизирующий

Открыт И.И. Шмальгаузеном. Стабилизирующий отбор приводит к сужению нормы реакции, устраняя отклонения от нее. В результате преимущество получают особи, обладающие средней степенью признака, который характерен для вида или популяции. Этот отбор действует при стабильных (неизменных) условиях среды.

Примером действия стабилизирующего отбора может послужить буря: во время бури чаще всего выживают птицы со средней длиной крыла, тогда как особи с слишком короткими, или слишком длинными крыльями погибают.

Норма реакции - подразумевает способность генотипа, в зависимости от условий среды, формировать различные фенотипы.

Чем шире норма реакции, тем более интенсивное влияние оказывает среда на признак. Признаки подразделяются на:

C узкой нормой реакции - цвет глаз, число пальцев у человека, окраска цветов растения (качественные признаки)

C широкой нормой реакции - рост и вес человека, размеры листьев растения (количественные признаки)

Движущий

Движущий естественный отбор приводит к смещению нормы реакции, в результате чего изменяется среднее значение признака. Этот вид отбора действует при изменяющихся условиях среды.

Известным примером является индустриальный меланизм - возникновение меланистических форм животных (греч. melanos — чёрный), отличающихся темным окрасом. Это явление началось в Англии со второй половины XIX века вследствие бурного развития промышленности.

Из-за копоти, оседающей на поверхности стволов деревьев, бабочки со светлой окраской - берёзовые пяденицы - стали заметны на стволах деревьев и легко поедались птицами. В результате остались только приспособленные - бабочки с темным окрасом, которые были незаметны на стволах деревьев, вследствие чего они выживали и размножались.

Дизруптивный (лат. disruptus - разорванный)

Направлен на сохранение в популяции крайних значений признаков, не благоприятствует среднему промежуточному значению признака. В результате в популяции сохраняется более чем одно значение признака.

Типичным примером является появление в луговых сообществах раноцветущих и поздноцветущих растений. В результате летних покосов, особи со средним значением признака, у которых цветение приходит на середину лета, постепенно исчезают из популяции растений. Выживают и размножаются только те растения, у которых цветение происходит до или после покосов.

Домашнее задание

2

5

3

аким образом, вид состоит из популяций (лат. populatio — население). Каждая популяция занимает определенную территорию (часть ареала вида).

аким образом, вид состоит из популяций (лат. populatio — население). Каждая популяция занимает определенную территорию (часть ареала вида). звестным примером является необычный организм - палочник, форма тела которого с трудом позволяет его отличить от веток дерева. Эта форма тела возникла так:

звестным примером является необычный организм - палочник, форма тела которого с трудом позволяет его отличить от веток дерева. Эта форма тела возникла так: амарк придавал большое значение так называемым "упражнениям" и "неупражнениям" органов, так как считал, что они передаются по наследству.

амарк придавал большое значение так называемым "упражнениям" и "неупражнениям" органов, так как считал, что они передаются по наследству.

ногие ошибочно приписывают фразу "Человек произошел от обезьяны" Дарвину, это не совсем верно.

ногие ошибочно приписывают фразу "Человек произошел от обезьяны" Дарвину, это не совсем верно.

кологическая - особи обитают на одной территории, но в различных местах обитания (к примеру, разделены друг от друга непроходимой чащей)

кологическая - особи обитают на одной территории, но в различных местах обитания (к примеру, разделены друг от друга непроходимой чащей)

екоторые животные демонстрируют угрожающую окраску лишь при нападении на них хищников. Окраска спины обыкновенного хомяка похожа на цвет выгоревшей травы. Это покровительственная окраска. Однако при нападении лисы или собаки хомяк переворачивается вверх брюхом и защищается укусами сильных резцов. Хищник, нападающий на грызуна, надолго запомнит не только крепкие зубы и пронзительное верещание зверька, но и яркую окраску его брюшка.

екоторые животные демонстрируют угрожающую окраску лишь при нападении на них хищников. Окраска спины обыкновенного хомяка похожа на цвет выгоревшей травы. Это покровительственная окраска. Однако при нападении лисы или собаки хомяк переворачивается вверх брюхом и защищается укусами сильных резцов. Хищник, нападающий на грызуна, надолго запомнит не только крепкие зубы и пронзительное верещание зверька, но и яркую окраску его брюшка.