ТЕМА 7

Основы селекции и биотехнология

Вид занятия: лекция (90 минут).

Цель занятия – создать условия для формирования у обучающихся представления о селекции как науке; изучить методы селекции, выявить их суть, особенности их применения к растениям, животным и микроорганизмам, показать преимущества селекции микроорганизмов; дать представление о биотехнологии.

План занятия:

1. Приветствие и контроль посещаемости

2. Ознакомление с теоретической частью.

Основные понятия в селекции организмов

Селекция растений

Центры происхождения культурных растений

Селекция животных

Селекция микроорганизмов. Биотехнология

3. Постановка задач на следующее занятие и задание на дом.

Ход занятия

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СЕЛЕКЦИИ ОРГАНИЗМОВ

1. Трава может быть не только зеленой. К такому выводу пришли американские ученые из института ботаники в Лос-Анджелесе. Существует трава пурпурно-красного, голубого, желтого цвета и даже в полосочку.

2. Во Всероссийском научно-исследовательском институте имени И.В.Мичурина получены ценные зеленоплодные формы черной смородины.

3. Ученые вывели сорт свёклы с увеличенным содержанием красного пигмента. На срезе эта свекла выглядит черной. Ее краситель примерно в два раза дороже синтетических, он используется в леденцах, мармеладе и йогуртах как совершенно безопасный. Вывели также новый сорт кукурузы, зерна которой имеют форму кубиков, чтобы они не скатывались с тарелок, когда их подают пассажирам самолета.

Каким образом ученые смогли достигнуть таких успехов? (Использование методов селекции)

На чем основывались ученые при проведении данных исследований? (На данных науки генетики)

Для каких целей проводятся такие опыты? (Для получения новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов)

Селекция – от лат от лат. «selectio» - отбор.

Селекция – наука, разрабатывающая методы для создания новых и совершенствования уже существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов с нужными человеку признаками.

Сорт, порода, штамм – это исскуственно созданная человеком в процессе искусственного отбора совокупность особей одного вида (устойчивая группа живых организмов), имеющая определенные наследственные признаки.

Все особи такой группы имеют сходные морфологические и физиологические признаки, однотипную реакцию на изменения факторов внешней среды, определенный уровень продуктивности.

История селекции

Примитивная селекция растений возникла одновременно с земледелием. Начало сельскохозяйственной деятельности было положено примерно 10 тысяч лет назад, когда люди перешли к оседлому образу жизни, начали осваивать новые территории, приступили к культивированию ряда растений и содержанию животных. С переходом к оседлому образу жизни человек поставил свое благополучие в полную зависимость от ограниченного набора видов растений и животных.

Процесс превращения диких животных и растений в культурные формы – одомашнивание.

Широкое одомашнивание животных началось 10-12 тысяч лет назад, когда человечество стало переходить к более оседлому образу жизни. Одомашнивание происходило в результате нескольких причин:

1) истощение охотничьих угодий,

2) объединение общин и племен,

3) возрастание потребности людей в пище.

Какие же дикие животные стали предками домашних?

Примеры:

Волк – собака,

тарпан (дикая лошадь) – лошадь,

банкивская курица (дикие красные джунглевые курицы) – домашняя курица,

дикий тур (дикий бык) – крупный рогатый скот.

Первоначально в основе селекции лежал искусственный отбор, когда человек отбирает растения или животных с интересующими его признаками. До XVI—XVII вв. отбор происходил бессознательно, то есть человек, например, отбирал для посева лучшие, самые крупные семена пшеницы, не задумываясь о том, что он изменяет растения в нужном ему направлении.

Только в последнее столетие человек, еще не зная законов генетики, стал использовать отбор сознательно или целенаправленно, скрещивая те растения, которые удовлетворяли его в наибольшей степени.

Однако методом отбора человек не может получить принципиально новых свойств у разводимых организмов, так как при отборе можно выделить только те генотипы, которые уже существуют в популяции. Поэтому для получения новых пород и сортов животных и растений применяют гибридизацию (скрещивание), скрещивая растения с желательными признаками и, в дальнейшем, отбирая из потомства те особи, у которых полезные свойства выражены наиболее сильно.

Не сразу сформировалась такая наука, как селекция. Прежде, чем достичь современных высот, многим селекционерам пришлось пройти сложный путь в науке, доказывая правоту своих методов.

Основоположником, можно сказать, пионером разработки научных основ селекционной работы в нашей стране был Николай Иванович Вавилов.

Современная селекция – это обширная область человеческой деятельности, которая представляет собой сплав различных отраслей науки, производства сельскохозяйственной продукции и ее комплексной переработки.

Современная селекция базируется на достижениях генетики и является основой эффективного высокопродуктивного сельского хозяйства и биотехнологии.

Селекция животных и растений – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства и биологической науки. Успешная работа селекционеров – основа благосостояния страны.

Задачи современной селекции

Повышение продуктивности пород, сортов и штаммов с единицы площади за единицу времени.

Улучшение качества продукции (вкуса, внешнего вида, химического состава).

Улучшение хозяйственно важных физиологических свойств (устойчивости к болезням и вредителям, отзывчивости на удобрения или корм и др.).

Основные методы селекционной работы

Отбор – выбор наиболее ценных особей для получения потомства с нужными качествами

Гибридизация – скрещивание отличающихся по генам особей для получения более качественных гибридов

Мутагенез – искусственное получение мутаций с применением физических и химических мутагенов.

Искусственный отбор используется для сохранения и размножения особей с желаемой комбинацией признаков. Различают массовый и индивидуальный.

При массовом отборе одновременно отбирают большое число особей с нужным признаком, остальные выбраковываются. Это отбор по фенотипу, он не дает генетически однородного материала, поэтому повторяется многократно.

При индивидуальном отборе (по генотипу) выделяют одну особь с необходимыми признаками и получают от неё потомство, по возможности многочисленное.

Методы гибридизации

1. Инбридинг – близкородственное скрещивание.

При инбридинге скрещиваются потомки с родительскими формами или потомки одних и тех же родителей. Этот тип скрещивания применяют для получения чистых линий, т.е. перевода большинства генов в гомозиготное состояние и закрепление ценных признаков.

Нежелательным последствием близкородственного является инбредная депрессия – снижение продуктивности и жизнеспособности потомства из-за проявления рецессивных мутаций.

2. Аутбридинг – неродственное (межпородное или межсортовое) скрещивание.

При неродственном скрещивании может наблюдаться эффект гетерозиса (гибридной силы) – повышение жизнеспособности и продуктивности гибридов по сравнению с родительскими формами. Гетерозис проявляется у гибридов первого поколения и обусловлен переходом большинства генов в гетерозиготное состояние. При этом нежелательные рецессивные мутации становятся скрытыми. При половом размножении в следующих поколениях степень гетерозисности уменьшается и эффект гибридной силы исчезает. Он может сохраняться только при вегетативном размножении.

3. Отдаленная гибридизация – скрещивание организмов, относящихся к разным видам и родам.

Осуществляется с трудом, а полученные гибриды бесплодны из-за затруднения конъюгации хромосом разных видов в профазе I мейоза. Но ученые разработали методы для преодоления бесплодия гибридов.

Искусственный (индуцированный) мутагенез используют для увеличения разнообразия исходного материала.

Мутагенез вызывают действием мутагенных факторов, например, рентгеновского облучения. Мутации носят ненаправленный характер, поэтому селекционер впоследствии отбирает организмы с новыми полезными свойствами.

Геномной мутацией является полиплоидия, т.е. кратное увеличение числа хромосомных наборов.

Полиплоидные организмы характеризуются, как правило, крупными размерами, высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды.

Полиплоидия активно используется в селекции растений. Большинство современных сортов сельскохозяйственных растений полиплоидны. Их урожайность может быть в несколько раз выше, чем у исходных диплоидных форм. Кроме того, полиплоидия даёт возможность преодолеть бесплодие гибридов, полученных при межвидовой гибридизации.

Искусственно полиплоидию вызывают обработкой растений раствором колхицина. Это вещество нарушает ход мейоза – оно препятствует формированию нитей веретена деления, из-за чего не происходит расхождения хгомологичных хромосом.

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ

Растения отличаются:

1) высокая плодовитость, многочисленное потомство;

2) быстрый рост и созревание;

3) способность размножаться вегетативными органами;

4) наличие самоопыляемых видов;

5) возможность искусственного получения мутантных форм и др.

Для выведения новых сортов растений селекционеры применяют:

Мутагенез,

Искусственный отбор (массовый и индивидуальный),

Внутривидовую и отдаленную (межвидовую) гибридизацию,

Полиплоидию.

Исходный материал создается с помощью искусственного мутагенеза, который во много раз увеличивает частоту мутаций.

Пример:

Для выведения безостых и низкорослых сортов злаковых растений использовалось ренгеновское излучение. Новые сорта декоративных и овощных культур получают с помощью химических мутагенов.

Полученные мутантные растения после отбора подвергаются скрещиванию для получения новых ценных комбинаций признаков.

В селекции растений используются разные типы скрещиваний.

В основе инбридинга (близкородственного скрещивания) у растений лежит принудительное самоопыление перекрестноопыляющихся форм (с помощью кисточки в руках человека, а не пчёлками). Инбридинг используется для перевода генов в гомозиготное состояние и получения чистых линий.

При скрещивании чистых линий образуются гибриды, у которых ярко выражен эффект гетерозиса.

Пример:

Таким способом получают гибридные семена большинства овощных культур, которые выращиваются в сельском хозяйстве.

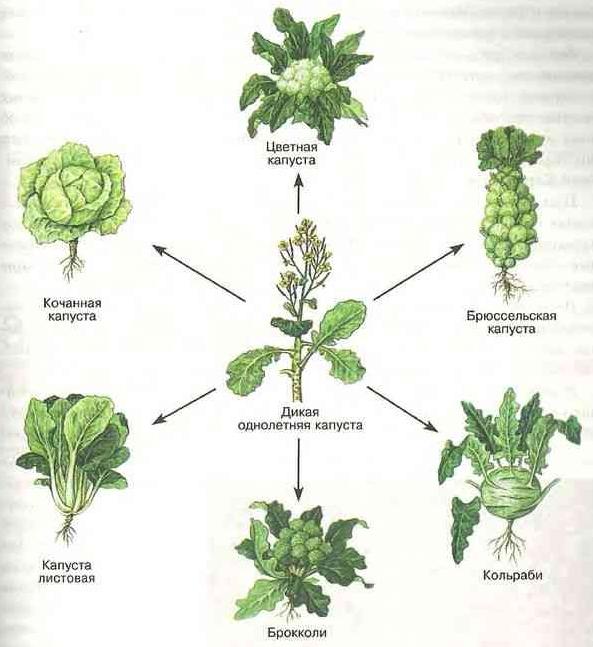

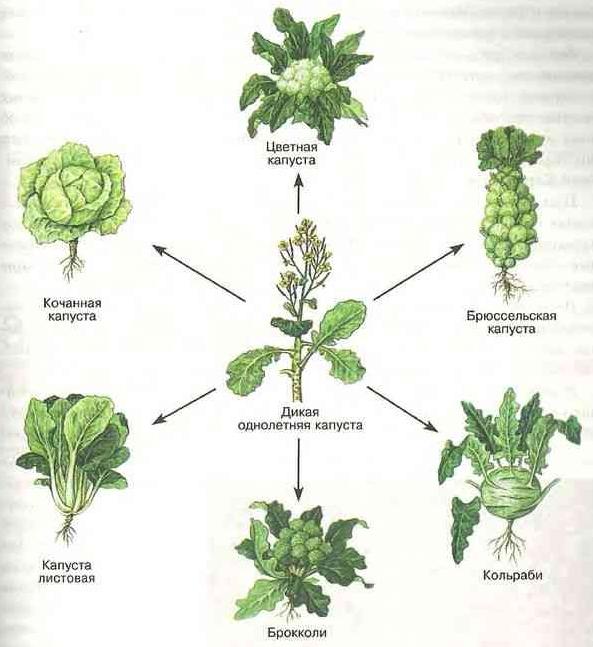

Разновидности культурной капусты

Впервые преодолеть бесплодие межвидовых гибридов удалось в 1924 году Г.Д. Карпеченко. Ученый получил бесплодный капустноредичный гибрид с диплоидным набором в 18 хромосом, из которых 9 «редичных» и 9 «капустных». Конъюгация этих хромосом не происходила, так как они не гомологичные друг другу. Карпеченко удвоил хромосомный набор гибридов. У полиплоидного гибрида оказалось 36 хромосом (по 18 «редичных» и «капустных» хромосом). Появилась возможность конъюгации и гибрид стал плодовитым.

В 20-х годах XX века была успешно проведена гибридизация пшеницы и ржи и получены пшенично-ржаные гибриды (тритикале). В 30-е годы Н.В. Цицин скрестил пшеницу с пыреем, а И.В. Мичурин смог создать межвидовые гибриды плодово-ягодных культур.

Большинство современных видов культурных растений являются полиплоидными. Триплоидные, тетраплоидные и даже октоплоидные формы получены с помощью колхицина, которым обрабатывают семена растений.

|

Йошта (josta) –гибрид смородины и крыжовника |  Полиплоидная земляника

|

ЦЕНТРЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

Почему исходный материал местного происхождения представляет большую ценность для селекционной работы?

Являясь продуктом естественного и примитивного искусственного отбора, проводимого в течение десятков и сотен поколений, такие сорта отличаются хорошей приспособленностью к местным климатическим и широтным условиям и высокой устойчивостью к местным расам возбудителей болезней и вредителям.

Благодаря большому разнообразию морфологических, биологических, биохимических и других признаков и хорошей приспособленности к почвенным и климатическим особенностям зоны выращивания местные сорта являются ценным исходным материалом для селекции. В недалеком прошлом местные сорта послужили хорошим исходным материалом для выведения многих широко распространенных сортов таких важнейших овощных культур, как капуста белокочанная, лук репчатый, огурец и др.

Чем отличаются культурные растения и домашние животные от своих диких предков?

а) размеры и продуктивность культурных растений выше, чем у родственных диких видов;

б) культурные растения лишены средств защиты от поедания: горьких и ядовитых веществ, шипов, колючек;

в) так же у культурных форм сильно развиты отдельные признаки, бесполезные или вредные для существования в естественных условиях, но полезные для человека

Таким образом, для успешной селекционной работы в первую очередь необходим разнообразный исходный материал.

Поиск исходного материала облегчает закон гомологичных рядов наследственной изменчивости, открытый Н.И. Вавиловым: родственные роды и виды живых организмов характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости.

Если известны формы изменчивости одного вида, то можно предположить, что подобные формы будут существовать и у других близкородственных видов.

Н.И. Вавилов установил семь центров происхождения культурных растений и основал мировую коллекцию культурных растений и их диких сородичей (которую ученые сумели сохранить даже в блокадном Ленинграде).

Центры происхождения культурных растений

| Название центра | Примеры культурных растений родом из этого центра |

| Южноазиатский тропический | Рис, сахарный тростник, цитрусовые, огурец, баклажан |

| Восточноазиаткий | Соя, просо, гречиха, слива, вишня, яблоня |

| Юго-Западноазиатский | Пшеница, лён, рожь, горох, репа, чечевица, чеснок, виноград, морковь |

| Средиземноморский | Капуста, свекла, петрушка, маслины, лук |

| Абиссинский | Твердая пшеница, ячмень, кофейное дерево, банан, арбуз |

| Центральноамериканский | Кукуруза, какао, перец, фасоль, хлопчатник, тыква |

| Южноамериканский (Андийский) | Картофель, табак, ананас |

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ.

Селекция животных затруднена по ряду причин:

1) только половое размножение;

2) небольшое количество особей в потомстве;

3) затруднительно выведение чистых линий, так как животные не способны к самооплодотворению;

4) животные становятся половозрелыми через несколько лет после рождения;

5) отдельные признаки (молочность, яйценосность) не проявляются у самцов.

Основные методы селекции животных

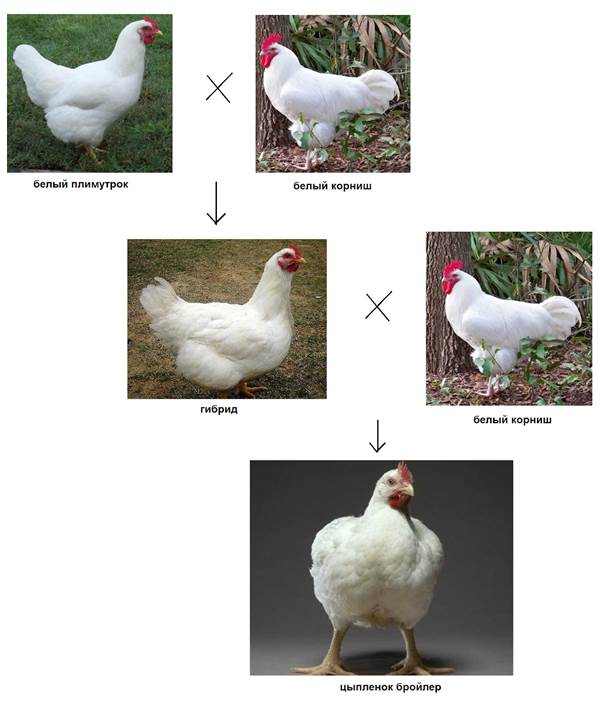

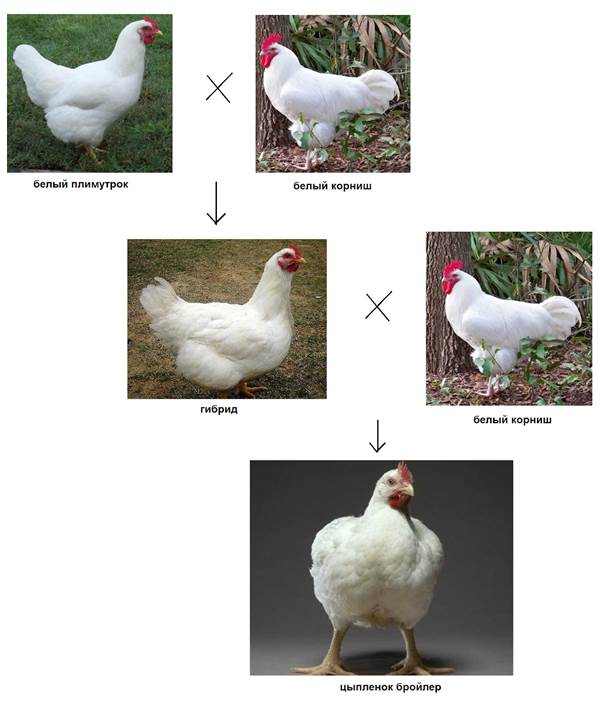

Гибридизация и индивидуальный отбор являются основными методами в селекции животных. Массовый отбор практически не применяется из-за небольшого количества особей в потомстве.

Скрещивание проводится не родственное - аутбриндинг и родственное - инбриндинг.

Внутриприродное разведение. Отбор по экстерьеру лучших производителей, выбраковка особей, неотвечающих требованиям породы. Метод сохраняет и улучшает породу.

Инбридинг применяется для закрепления полезных признаков.

А утбридинг проводится с целью закрепления полезных человеку качеств от двух разных пород в одном организме. У гибридов к тому же наблюдается увеличение жизнеспособности, продуктивности, устойчивости к болезням, т.е. проявляется гетерозис.

утбридинг проводится с целью закрепления полезных человеку качеств от двух разных пород в одном организме. У гибридов к тому же наблюдается увеличение жизнеспособности, продуктивности, устойчивости к болезням, т.е. проявляется гетерозис.

Пример:

При скрещивании двух пород уток (кур) получают гетерозизных бройлерных уток (кур), которые быстро растут и отличаются от обычных уток большим весом.

Отдаленная гибридизация подразумевает скрещивание животных, которые относятся к разным видам. Межвидовое скрещивание известно с древних времен. Чаще всего межвидовые гибриды стерильны, у них нарушается мейоз, что приводит к нарушению гаметогенеза.

Пример.

Тигролев – это помесь самца тигра и самки льва. Они имеют склонность к карликовости и обычно по размерам меньше своих родителей. Самцы бесплодны, в то время как самки порой могут приносить потомство.

Лигр – это помесь самца льва и самки тигра. Они являются самыми крупными из семейства кошачьих в мире. Самцы бесплодны, в то время как самки порой могут приносить потомство.

Левопард – это результат скрещивание самца леопарда с самкой льва. Голова животного похожа на голову льва, в то время как остальное тело больше напоминает леопарда. По размерам левопарды крупнее обычных леопардов, они любят карабкаться по деревьям и плескаться в воде.

Другие гибриды, полученные учеными:

лошак = ослица + жеребец;

зеброид = зебра + пони (лошадь, осел);

архаромеринос = архар + овца;

кама = лама + верблюд;

хонорик = хорек + норка;

индоутка = индюк + утка;

бестер = белуга + стерлядь

При межпородных или межвидовых скрещиваниях у гибридов первого поколения происходит особенно мощное развитие и повышение жизнеспособности.

Классическим примером проявления гетерозиса является мул – гибрид кобылы и осла. Это сильное, выносливое животное, которое может использоваться в значительно более трудных условиях, чем родительские формы.

У животных сложно проводить отбор, так как некоторые важные свойства проявляются только у самок (например, молочностьи жирность молока у крупного рогатого скота и др.).

Такие признаки у самцов устанавливают, определяя качество производителя по потомству. От производителей получают несколько потомков и сравнивают их свойства с материнскими и со средними для породы. Повышенная продуктивность дочерей говорит о том, что у данного самца ценные качества. Такого производителя можно использовать для совершенствования породы.

В селекции животных широкое применение находит искусственное осеменение. С его помощью можно получить больше потомства от конкретного производителя.

Для увеличения численности потомства ценной самки используют трансплантацию эмбрионов. У самки с помощью гормонов увеличивают количество яйцеклеток. Затем яйцеклетки оплодотворяют, извлекают эмбрионы и подсаживают их другим самкам (сурогатным мамам).

СЕЛЕКЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ. БИОТЕХНОЛОГИЯ

Биотехнология – комплексная наука, разрабатывающая способы получения необходимых человеку веществ с помощью живых организмов.

Объекты биотехнологии – микроорганизмы (бактерии, сине-зеленые водоросли, цианобактерии, грибы и др.).

Микроорганизмы – это группа прокариотических и эукариотических одноклеточных организмов, различаемых только под микроскопом.

Особенности селекции микроорганизмов:

1) способность к быстрому размножению в благоприятных условиях: у селекционера имеется неограниченное количество материала для работы: за считанные дни в чашках Петри или пробирках на питательных средах можно вырастить миллиарды клеток;

2) простая организация генома: значительно меньшее количество генов, их генетическая регуляция более простая, взаимодействия генов просты или отсутствуют.

3) их гены легко мутируют: более эффективное использование мутационного процесса, поскольку геном микроорганизмов гаплоидный, что позволяет выявить любые мутации уже в первом поколении.

В селекции микроорганизмов основными методами являются искусственный (индуцированный) мутагенез, где мутагенами являются: рентгеновские лучи, яды, радиация… и отбор групп сходных по генотипу клеток с заданными свойствами.

В результате мутагенеза получают штаммы, которые способны в промышленных масштабах производить необходимые человеку вещества.

Примерами промышленного получения и использования продуктов жизнедеятельности микроорганизмов являются: хлебопечение; пивоварение; виноделие; приготовление молочных продуктов; производство кормового белка; производство ферментных и витаминных препаратов используемых в пищевой промышленности, медицине, животноводстве.

Вывод: микроорганизмы интенсивно используются в самых разнообразных технологических процессах.

Основные направления селекции микроорганизмов:

В промышленных масштабах используется такое направление биотехнологии, как микробиологический синтез – получение с помощью микроорганизмов ценных веществ: витаминов, белков, ферментов, лекарств и т.д.

Например, так получают незаменимую аминокислоту лизин (её добавляют в корм животных), антибиотики, уксусную и лимонную кислоты.

В селекции микроорганизмов широко используется клеточная инженерия – это размножение клеток живого организма в искусственных условиях. Клетки выращивают на питательной среде, содержащей все необходимые для жизнедеятельности вещества, где они растут и делятся, формируя культуру ткани. Культура ткани – это фрагменты органов, тканей или клеток, выращиваемые вне организма.

Из растительных клеток можно вырастить целый организм. С помощью этого метода получают и размножают ценные сорта растений.

Примеры:

1) С помощью клеточных культур можно получать ценные биологически активные вещества (культура клеток женьшеня)

2) Тропическое древесное растение Катальпа адаптированное к климатическим условиям в г. Воронеже выращивается с помощью культуры тканей в Воронежском институте лесной генетики.

К методам клеточной инженерии относится также гибридизация, т.е. слияние клеток. Разработаны методы гибридизации половых и соматических клеток.

Гибридизация половых клеток используется при необходимости естественного оплодотворения – сначала «в пробирке» проводят оплодотворение яйцеклетки, а затем её имплантируют в материнский организм. Этот приём применяется в ЭКО (экстракорпаральное оплодотворение) – технологии преодоления бесплодия у людей, с помощью которой на свет появилось уже много детей.

Гибридизация соматических клеток позволяет создавать новые формы живых организмов.

Клетки, полученные в результате слияния протопластов соматических клеток, относящихся к разным видам (картофеля и томата, яблони и вишни и др.), являются основой для создания новых форм растений. В биотехнологии для получения моноклональных антител используются гибридомы – гибрид лимфоцитов с раковыми клетками. Гибридомы нарабатывают антитела, как лимфоциты, и обладают возможностью неограниченного размножения в культуре, как раковые клетки.

Метод пересадки ядер соматических клеток в яйцеклетки позволяет получить генетическую копию животного, то есть делает возможным клонирование животных. В настоящее время получены клонированные лягушки, получены первые результаты клонирования млекопитающих.

Метод слияния эмбрионов на ранних стадиях делает возможным создание химерных животных. Таким способом были получены химерные мыши (слияние эмбрионов белых и черных мышей), химерное животное овца-коза.

Генная инженерия – совокупность методик, позволяющих выделять нужный ген из генома одного организма и вводить его в геном другого организма. Растения и животные, в геном которых внедрены «чужие» гены, называются трансгенными или генетически модифицированными, бактерии и грибы – трансформированными.

Традиционным объектом генной инженерии является кишечная палочка, бактерия, живущая в кишечнике человека. Именно с ее помощью получают гормон роста – соматотропин; гормон инсулин, который раньше получали из поджелудочных желез коров и свиней; белок интерферон, помогающий справиться с вирусной инфекцией.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

14

утбридинг проводится с целью закрепления полезных человеку качеств от двух разных пород в одном организме. У гибридов к тому же наблюдается увеличение жизнеспособности, продуктивности, устойчивости к болезням, т.е. проявляется гетерозис.

утбридинг проводится с целью закрепления полезных человеку качеств от двух разных пород в одном организме. У гибридов к тому же наблюдается увеличение жизнеспособности, продуктивности, устойчивости к болезням, т.е. проявляется гетерозис.