СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Адаптированная основная программа учителя-логопеда для детей 6-7 лет с онр

Адаптированная основная программа учителя -логопеда для детей 6-7 лет с ОНР.

Просмотр содержимого документа

«Адаптированная основная программа учителя-логопеда для детей 6-7 лет с онр»

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ОНР

НА 2019-20 УЧЕБНЫЙ ГОД

Содержание.

Целевой раздел

Пояснительная записка………………………………………………….3

Цели, задачи и принципы построения адаптированной основной программы учителя-логопеда ДОУ………………………………………………….5

Особенности детей, имеющих нарушение речи………………………..6

Общее недоразвитие речи (ОНР)

Речевой статус детей с ОНР(характеристики детей с разными уровнями речевого развития по Р.Е.Левиной и Т.Б.Филичевой)………………….8

Целевые ориентиры……………………………………………………..10

Ожидаемые результаты реализации программы для детей с

ОНР III уровня речевого развития……………………………………12

2. Содержательный раздел

Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного

процесса в группе для детей с ОНР………………………………………13

Определение способов фиксации динамики детского развития………..17

Формы, методы и средства реализации Рабочей программы в

условиях ФГОС……………………………………………………………20

Перспективное планирование работы учителя-логопеда для детей от

6 до 7 лет с ОНР 1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь)…………………25

П период (декабрь, январь, февраль)…………………………………...…28

Ш период (март, апрель, май)……………………………………………..32

Взаимодействие специалистов ДОУ……………………………………...36

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя…….38

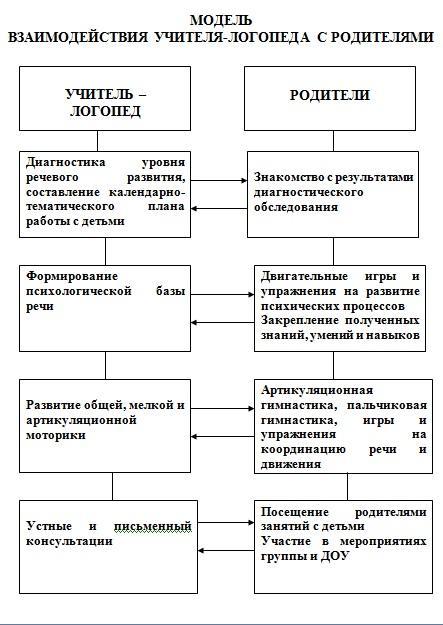

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников………………...41

Формы работы с родителями……………………………………………….43

Особенности организации педагогической диагностики…………………46

3.Организационный раздел

Планирование образовательной деятельности……………………………48

Режим дня в подготовительной к школе группе…………………………….50

Расписание работы логопеда…………………………………………………..

Циклограмма деятельности логопеда…………………………………………

Список детей подготовительной логопедической группы на 2019 – 2020 учебный год………………………………………………………………….

Календарный план по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте в подготовительной группе для детей с ОНР………….

Целевой раздел программы

Пояснительная записка

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов.

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития.

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.

Основным документом, на основе которого разработана адаптированная программа коррекционно – развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда ДОУ, является Адаптированная программа коррекционно – развивающей работы для детей с нарушениями речи МКДОУ «д\с № 28» Еманжелинского муниципального района Челябинской области.

Кроме этого, адаптированная программа коррекционно – развивающей работы для детей с нарушениями речи МКДОУ «д\с № 28» Еманжелинского муниципального района Челябинской области разработана на основе:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Конвенции о правах ребенка;

Декларации прав ребенка;

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);

Устава МКДОУ «д\с № 28» Еманжелинского муниципального района Челябинской области;

Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);

Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова);

с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «д\с № 28» Еманжелинского муниципального района Челябинской области ;

Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет). – Нищева Н.В

Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год. Она предназначена для детей 6-7 лет с нарушениями речи ОНР, посещающих подготовительную логопедическую группу в 2019-2020 учебном году в МКДОУ «д\с № 28» Еманжелинского муниципального района Челябинской области.

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ІІІ уровня речевого недоразвития, принятых в дошкольное учреждение на один год.

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР.

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.

Цели, задачи и принципы построения Рабочей программы учителя-логопеда ДОУ

Целью Рабочей программы учителя-логопеда является построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для детей с нарушениями речи ОНР в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда на 2019-2020 учебные годы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении воспитанниками образовательных программ по дошкольному воспитанию;

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников

Адаптированная основная образовательная программа учителя-логопеда имеет в своей основе следующие принципы:

Принцип индивидуализации образования.

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей.

Принцип возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).

Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач физического, интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального и речевого развития дошкольников, обогащение содержания образования.

Комплексно-тематический принцип планирования и построения образовательного процесса.

Включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности.

Сочетание наглядных и интерактивных технологий обучения.

Повторение и уточнение образовательного материала в течение недели, месяца, года, включая работу по взаимодействию с родителями и социумом.

Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учетом диагностических данных.

Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами характера и особенностями личности.

Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы.

Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на разные уровни организации психических процессов.

Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: создание комфортной ситуации, поддержание положительного эмоционального фона.

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

Особенности детей, имеющих нарушение речи

Общее недоразвитие речи (ОНР)– это речевое нарушение у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. При этом, оказываются несформированными в соответствии с возрастной нормой звукопроизношение и фонематическое восприятие, а также словарный запас, грамматический строй языка и, как следствие, связная речь.

Причины ОНР:

неправильные условия формирования речи в семье;

недостаточность речевого общения (например, в условиях домов ребенка); неблагоприятные социальные условия, в которых находится ребёнок (асоциальная или неполная семья);

нарушения здоровья ребенка вследствие соматических заболеваний;

минимально выраженные неврологические нарушения;

раннее поражение центральной нервной системы;

наследственный фактор (в отдельных случаях);

последствия таких сложных нарушений, как алалия, дизартрия, ринолалия и др.

Рабочая программа строится для детей с ОНР III уровня. Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было сформулировано группой ученых АПН СССР под руководством Р. Е. Левиной, выделены и описаны категории данной группы детей.

Речевую группу «Общее недоразвитие детей III уровня» составляют дети с расстройствами, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматики, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. Общее недоразвитие речи в чистом виде (без нарушения нервно-психической деятельности) встречается крайне редко. У основной массы данной группы детей имеются как психоневрологические, так и соматические проблемы.

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой среды. Связь между речевым нарушением и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности развития мышления.

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя формированию речевого интеллекта. У детей этой группы отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной логической снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные задания и последовательность их выполнения. Наблюдается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики в целом. Ребенок с ОНР начинает говорить позднее ровесников, отмечаются скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие может быть выражено в разной степени: от полного отсутствия речи или лепета до развернутого ее состояния, но с элементами фонетического и лексико - грамматического недоразвития. Общее недоразвитие речи подразделяется на три уровня:

Речевой статус детей с ОНР

(характеристики детей с разными уровнями речевого развития

по Р.Е.Левиной и Т.Б.Филичевой)

Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» образований; в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующих уровней; в реальной практике нередко встречаются переходные состояния, в которых элементы более продвинутого уровня сочетаются с ещё не изжитыми нарушениями.

Так как в логопедической группе нет детей с первым уровнем речевого развития, в Рабочей программе он не будет представлен.

II уровень

Речевые возможности детей значительно возрастают. Общение осуществляется не только с помощью жестов, сопровождаемых лепетными обрывками слов, но и посредством достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонематическом и грамматическом отношении речевых средств.

Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и обогащается некоторыми прилагательными (качественными) и наречиями.

Речь пополняется отдельными формами словоизменения. Наблюдаются попытки детей изменить имена существительные по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но это не всегда удается.

Дети начинают использовать фразы.

Улучшается понимание речи, расширяется активный и пассивный словарь,

возникает осмысление некоторых простых грамматических форм.

Произношение звуков и слов очень нарушено. Дети еще не подготовлены к

овладению звуковым анализом и синтезом.

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми

II уровень речевого развития

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 5 лет с данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада.

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной.

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях.

На индивидуальных занятиях проводится работа по:

активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата;

подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;

постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов.

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей:

развитие понимания речи;

активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;

развитие произносительной стороны речи;

развитие самостоятельной фразовой речи.

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию:

словарного запаса;

грамматически правильной речи;

связной речи;

звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения.

III уровень

На фоне сравнительно развернутой речи отмечаются неточности в употреблении обиходной лексики. В активном словаре детей преобладают имена существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качество, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается в использовании простых предлогов на фоне отсутствия в речи их сложных видов.

Присутствует недостаточная сформированность грамматических форм языка: ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются.

В активной речи употребляются преимущественно простые предложения без второстепенных членов. Имеются большие затруднения в построении

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

У большинства детей еще сохраняются недостатки произношения звуков и

нарушение слоговой структуры слова, что создает большие трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.

Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими формами.

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития речи)

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является продолжение работы по развитию:

понимания речи и лексико-грамматических средств языка;

произносительной стороны речи;

самостоятельной развернутой фразовой речи;

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтен

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития.

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:

• связной речи;

• словарного запаса, грамматического строя;

• произношения.

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения.

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого развития.

Целевые ориентиры

Главной идеей рабочей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Ожидаемые результаты реализации программы

для детей с ОНР III уровня речевого развития

К концу данного этапа обучения дети могут научиться:

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;

владеть элементарными навыками пересказа;

владеть навыками диалогической речи;

владеть навыками словообразования;

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка;

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы.

В итоге обучения дети могут овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается делать на следующем этапе обучения.

П. Содержательный раздел

Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса в группе для детей с ОНР

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности

| Этапы | Основное содержание | Результат |

| Организационный | Исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с нарушениями речи. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. | Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи ребенку с нарушениями речи в ДОУ и семье. Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи ребенку с нарушением речи. Составление программ групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные структуру речевого нарушения и/или уровень речевого развития. Составление программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с нарушениями речи. |

| Основной | Решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых(подгрупповых) коррекционных программах. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. | Согласование, уточнение(при необходимости – корректировка) меры и характера коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-образовательного процесса. Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом развитии. |

| Заключительный | Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой работы ребенком (группой детей). | Определение дальнейших образовательных(коррекционно-образовательных перспектив выпускников группы для детей с нарушениями речи. Решение о прекращении логопедической работы с ребенком (группой), изменение ее характера или корректировка индивидуальных и групповых(подгрупповых) программ и продолжение логопедической работы. |

Программа коррекционной работы учителя – логопеда включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание

Направления коррекционной работы

| Направления работы | Характеристика содержания | Мероприятия | Сроки |

| Диагностическая работа | Заполнение речевых карт детей нового набора в логопедическую группу ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в саду) диагностика отклонений в развитии речи и анализ причин трудностей адаптации определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с речевым недоразвитием, выявление его резервных возможностей; своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной логопедической помощи; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; анализ успешности коррекционно-развивающей работы. | первичная диагностика детей, сбор сведений об анамнезе ребенка у родителей обследование детей 1 младших групп с целью выявления детей с нарушениями речи. диагностика детей логопедической группы обследование детей средних групп участие в заседаниях ПМПк. диагностика детей логопедической группы, с целью оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. | 1-15 сентября 1-15 ноября 1-15 января 1-15 марта по плану работы ДОУ в течение года 15-30 апреля |

| Коррекционно-развивающая работа | выбор оптимальных для развития ребёнка с речевым недоразвитием коррекционных программ (методик), методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; организация работы по проведению индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений речевого развития и трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; | написание индивидуальных программ в соответствии с уровнем речевого недоразвития составление учебного плана, расписания, корректировка рабочей программы, циклограммы проведение систематических логопедических занятий с детьми, имеющими речевые нарушения в соответствии с рабочей программой и расписанием | сентябрь октябрь с16 сентября по 15 мая |

| Консультативная работа | выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с речевым недоразвитием, единых для всех участников образовательного процесса; консультирование воспитателей и специалистов по вопросам выбора индивидуально-ориентированных подходов, методов и приёмов работы с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии; консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов закрепления результатов коррекционного обучения ребёнка с речевым недоразвитием. | консультации: по результатам диагностики по индивидуальным запросам педагогов и родителей индивидуальные консультации в присутствии ребенка | сентябрь – октябрь в течение года в течение года |

| Информационно-просветительская работа | различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – воспитанникам (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии речи), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с организацией сопровождения детей с речевым недоразвитием в образовательном процессе; тематические выступления перед педагогами и родителями по проблемам учета индивидуально-типологических особенностей детей с речевым недоразвитием в процессе обучения и воспитания. | выступления на заседаниях методических объединений, совещаниях, педагогических советах, педагогических часах, лекции и групповые консультации на родительских гостинках; подготовка наглядных и раздаточных материалов для родителей и педагогов | по плану методического объединения логопедов, плану ДОУ сентябрь – октябрь апрель – май в течение года |

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, специальной психологии и коррекционной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и задач.

Определение способов фиксации динамики детского развития

Вид диагностики – логопедическая диагностика уровня речевого развития ребёнка с определением таких показателей, как: состояние лексикона, уровня его грамматической компетенции, усвоения фонетико-фонологической системы родного языка, понимания и самостоятельного продуцирования и репродуцирования текста, психологической базы речи (вербальной памяти, речевого внимания, словесно-логического мышления).

Форма обследования –иллюстрированные тестовые задания с учётом возраста и речевого диагноза ребёнка. Программное обеспечение

Источник – «Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста» О.А.Безрукова, О.Н.Каленкова. ПО Логопедическое обследование детей В. М. Акименко.

Способы и параметры фиксации – протоколы обследования речи детей, индивидуальные речевые карты с фиксацией симптомов речевых нарушений и чётко обоснованным логопедическим заключением, электронные сводные индивидуальные и групповые таблицы и диаграммы динамики логопедической коррекции (по методике О.А.Безруковой).

Сроки – сентябрь, январь, май.

В начале года (сентябрь) специалисты проводят детальное логопедическое и психолого-педагогическое обследование, по итогам которого составляются планы индивидуальной логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование работы в группе.

Промежуточный (январь) и итоговый (май) мониторинги речевого развития воспитанников позволяют выявить динамику коррекции, западающие разделы речевой работы (чаще всего это – формирование и развитие связной речи), индивидуальные проблемы детей, скорректировать планы логопедического воздействия, обеспечить индивидуально-личностный подход к каждому ребёнку.

В группах ежедневно проводятся фронтальные или фронтально-подгрупповые занятия с детьми, на которых логопед дифференцированно подходит к каждому ребёнку. Педагог подбирает разноуровневые задания, создавая положительную мотивацию к овладению материалом и к преодолению дефекта (сказочно-игровые сюжеты занятий, сюрпризные моменты, красочный демонстрационный материал, частая смена задач и положений тела, физкультминутки и пальчиковые разминки, яркий эмоциональный фон).

Логопед владеет многообразными приёмами исправления нарушений по всем речевым разделам с учётом возрастных и речевых особенностей детей. В группах ранней диагностики широко практикуются дидактические упражнения на развитие психических функций и формирование сенсорных эталонов, артикуляционные сказки о Язычке, игры со звуковыми символами (методика Т.А.Ткаченко), фонетическая ритмика Т.М.Власовой для спонтанного вызывания звуков.

Важным разделом логопедической коррекции в старших группах является формирование фонетико-фонологической компетенции:

фонематического восприятия,

фонематических представлений,

фонематического анализа и синтеза.

Дети учатся выделять звуки, сравнивать, характеризовать их, определять их последовательность, строить звуковые и слоговые домики. На занятиях по развитию фразовой и связной речи логопед применяет самые современные технологии: Логопедический тренажер 2 Дельфа -142.1» , ПО «Лексические запасы», ПО «Занимательная фонематика», ПО

«Обучение чтению» «Говорящая ручка Знаток» обучающие, звуковые к ней карты и книги, интерактивная доска. Наборы карточек для активизации глагольного словаря, для автоматизации звуков, раздаточные карточки для фонетического разбора слова, световой стол для рисования песком, настенная дидактическая панель, опорные схемы, картины с проблемным сюжетом, пальчиковый театр. Логопедические зонды. Стерилизатор.

- Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и звукопроизношения, слоговой структуры слова.

- Пособия для развития мелкой моторики.

- Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия .

- Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи.

- Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте.

- Материалы для развития высших психических функций.

В подготовительных к школе группах профилактика дисграфий и дислексий проводится на занятиях по обучению грамоте. Дети в игре учатся слиянию звуков в слог, слогов в слово. Они пробуют подбирать слово к слогу и к слоговой схеме, делят слова на слоги, переставляют слоги, получая новые слова. По опорным словам дети составляют фразу, исправляют деформированное предложение, составляют графическую схему фразы или подбирают фразу к заданной схеме. При обучении чтению логопед выбирает приёмы, наиболее подходящие данному ребёнку.

На всех логопедических занятиях логопед старается поддерживать детскую инициативу при исправлении речевых нарушений, формировать активное отношение и интерес к звучащей речи, развивать умение размышлять и экспериментировать со словом. Для активизации позиции ребёнка в добывании информации логопед использует такие формы подачи материала, как выбор, поиск, проверки, сравнения, замены, перестановки, проблемные вопросы и ситуации, моделирование состава слогов, слов, фраз и текстов.

На индивидуальных коррекционных занятиях логопед развивает ощущения и подвижность органов артикуляции, внимание к ним, отрабатывает артикуляционные уклады, вызывает, автоматизирует и дифференцирует звуки в различных позициях, работает над слоговой структурой слова, исправляет отдельные нарушенные грамматические категории, предлагает игры и упражнения на развитие психических функций и формирование сенсорных эталонов на вербальном материале. Исправляя нарушенное звукопроизношение, педагог активно применяет стихотворные артикуляционные разминки, дыхательную гимнастику, фонетическую ритмику .

Формы, методы и средства реализации Рабочей программы

в условиях ФГОС

Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) - одна из основных форм организации работы с детьми-логопатами при условии максимального использования игровых форм и приемов в рамках каждого занятия.

Виды занятий: фронтальные (групповые), подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные.

Планирование разделено на три периода обучения. Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной группе 30 минут.

Фронтальная непосредственно-образовательная деятельность с двумя подгруппами в старшей группе и со всей группой в подготовительной, планируется три раза в неделю, проводится в утренние часы. Во второй половине дня также выделяется время на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда.

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации коммуникативной деятельности.

Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, социоигра, театрализованная игра, дидактическая.

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей.

Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи.

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую деятельность.

Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане (в уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.

Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.

Способы реализации адаптированной основной общеобразовательной программы учителя-логопеда

К способам реализации относятся:

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка

Для обеспечения эмоционального благополучия учитель-логопед должен:

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям учителю-логопеду следует:

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).

Развитие самостоятельности

Для формирования детской самостоятельности учитель-логопед должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

4.Создание условий для развития свободной игровой деятельности

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:

создавать в течение дня условия для свободной игры детей;

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).

5.Создание условий для развития познавательной деятельности

Стимулировать детскую познавательную активность учитель-логопед может:

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;

помогая организовать дискуссию;

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

6.Создание условий для развития проектной деятельности

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.

Методы реализации адаптированной основной общеобразовательной программы учителя-логопеда

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации Рабочей программы учителя-логопеда:

проектный метод;

метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;

игровые обучающие ситуации;

совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;

выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом материале;

постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих рассуждение;

решение изобретательских задач;

здоровьесберегающие технологии;

метод мнемотехники;

информационно-коммуникативные технологии;

технологии личностно-ориентированного обучения;

игровые технологии.

Средства реализации адаптированной основной общеобразовательной программы учителя-логопеда

Средства реализации рабочей программы учителя-логопеда — совокупность материальных и идеальных объектов:

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);

визуальные (для зрительного восприятия),

аудийные (для слухового восприятия),

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.);

игровой (игры, игрушки);

коммуникативной (дидактический материал);

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал);

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность коррекционно-логопедического воздействия.

Перспективное планирование работы учителя-логопеда для детей от 6 до 7 лет с ОНР

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь)

Раздел 1. Развитие моторных функций

Задачи:

Развитие артикуляционного аппарата с целью выработки четкого координирования движений и переключаемости с одного движения на другое;

Развитие ощущений от движений органов артикуляции;

Развитие умения анализировать положение артикуляционных органов при произнесении звуков;

Проведение упражнений на общее расслабление;

Развитие общей моторики, координации речи с движением, статистической и динамической координации движений;

Развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и штриховка;

Развитие мимической мускулатуры лица;

Проведение самомассажа лица и шеи.

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции

Задачи:

Развитие речевого дыхания;

Автоматизация нижнедиафрагмального дыхания;

Развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать;

Развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо;

Знакомство детей с различными видами интонации.

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов

Задачи:

Развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых звуков;

Знакомство со звуками: У, А, И, О, Ы, П, Пь, К, Кь, Т, Ть, Х, Хь, М, МЬ, Н, Нь, Б, Бь;

Упражнение в выделении гласных и согласных звуков в начале, середине и конце слова и определение местоположения звука;

Упражнение в подборе слов на заданный звук;

Закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук», «звонкий», «глухой»;

Развитие умения анализировать прямые и обратные слоги: АН, НА;

Упражнение в дифференциации: гласный-согласный; закрепление умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости: П-Пь, К-Кь, Т-Ть, Х-Хь, М-Мь, Н-Нь, Б-Бь, К-Т, П-Т-К, Н-М, Б-П;

Обучение звуковому анализу слов типа кот, кит с выкладыванием схемы;

Развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и трехсложные слова с последующим выкладыванием схемы и определением ударного слога;

Продолжение анализа небольших предложений с последующим выкладыванием схемы.

Раздел 4. Лексика

Задачи:

Расширение и уточнение словаря по темам:

Осень

Деревья осенью. Листья

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах

Фрукты

Насекомые. Особенности строения тела насекомых

Перелетные птицы. Особенности строения тела птиц

Грибы. Ягоды

Домашние животные и их детеныши. Место обитания домашних животных

Дикие животные и их детеныши

Осенняя одежда, обувь, головные уборы

Раздел 5. Грамматический строй речи (по лексическим темам 1 периода)

Задачи:

Выработка умения изменять имена существительные по падежам;

Развитие словообразовательной функции (развитие умения образовывать существительные мн.ч., существительные с уменьшительно-ласкательным значением, приставочные глаголы, прилагательные от существительных и относительные прилагательные);

Упражнение в согласовании: глаголов с существительными ед.и мн. ч.; прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; существительных с числительными два и пять;

Закрепление навыков употребления притяжательных прилагательных.

Раздел 6. Связная речь

Задачи:

Выработка умения составлять простые предложения;

Формирование умения задавать простые вопросы и отвечать на них полным ответом;

Формирование навыков составления описательных рассказов по лексическим темам 1 периода с использованием опорных схем;

Обучение пересказу небольших рассказов и сказок с использованием опорных сигналов;

Развитие у детей стремления обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте

и предупреждение нарушений чтения и письма

Задачи:

Знакомство с буквами У, А, И, О, Ы, П, К, Т, Х, М, Н, Б и их написанием;

Выработка умения ориентироваться на листе бумаги;

Упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из палочек и других предметов;

Обучение печатанию слогов и слов с данными буквами;

Формирование умения различать правильно и неправильно напечатанные буквы;

Упражнение в допечатывании недостающих элементов букв;

Упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в нахождении заштрихованных букв.

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда

Задачи:

Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики;

Упражнение в применении сформированных фонетико-фонематических представлений: звуко-слоговом анализе;

Активизация и закрепление отработанного словарного запаса;

Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий;

Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи;

Закрепление навыков чтения и написания слогов;

Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов. В играх, развлечениях и других видах деятельности.

К концу 1 периода:

Должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности постановки всех звуков и характеристики звуков с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно позволить правильно удерживать карандаш и печатать буквы с правильным нажимом;

Должно быть выработано умение: правильно коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать; произвольно менять силу голоса;

Должны быть выработаны навыки: характеристики звуков 1 периода с использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; определение места звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из трех звуков; дифференциации звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; анализа трехсложных и двухсложных слов и коротких предложений;

Словарный запас по лексическим темам 1 периода должен соответствовать норме;

Должны быть выработаны умения: изменять имена существительные по падежам, образовывать существительные мн.ч., с уменьшительно-ласкательным суффиксом и относительные прилагательные; согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже;

Должен быть выработан навык: составлять простые предложения, задавать простые вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы по лексическим темам 1 периода и пересказывать небольшие рассказы и сказки;

Дети должны узнавать буквы 1 периода, выкладывать их из различных предметов, находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги и короткие слова с этими буквами.

П период (декабрь, январь, февраль)

Раздел 1. Развитие моторных функций

Задачи:

Продолжить развитие артикуляционного аппарата;

Совершенствовать развитие ощущений от движений органов артикуляции;

Закреплять умение анализировать положение артикуляционных органов при произнесении звуков;

Упражнять в общем расслаблении, развитии общей и мелкой моторики и координации речи с движением;

Развивать мимическую мускулатуру лица, проведение самомассажа.

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции

Задачи:

Развитие речевого дыхания;

Совершенствование нижнедиафрагмального дыхания;

Развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать;

Обучение вдоху через нос и выдоху через рот и наоборот;

Развитие умения произвольно изменять силу голоса; продолжение работы над темпом и ритмом речи;

Развитие умения произносить предложения с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной и восклицательной.

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов

Задачи:

Развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых звуков;

Знакомство со звуками: С, Сь, З, Зь, В, Вь, Д, Дь, Г, Гь, Э, Й Ш;

Совершенствование умения выделять гласные и согласные звуки в начале, середине и конце слова и определять местоположение звука;

Упражнение в подборе слов на заданный звук;

Закрепление понятий: «гласный звук, согласный твердый звук, согласный мягкий звук, звонкий звук, глухой звук»;

Упражнение в дифференциации: гласный-согласный; закрепление умения дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости: С-Сь, З-Зь, З-С, В-Вь, Д-Дь, Д-Т, Ть-Дь, Г-Гь, Г-К, Ш-С;

Продолжение работы по звуковому анализу слов типа кот, кит с выкладыванием схемы;

Обучение звуковому анализу слов типа сани, шкаф, аист;

Развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и трехсложные слова с последующим выкладыванием схемы и определением ударного слога;

Продолжение работы по анализу предложений с последующим выкладыванием схемы;

Обучение подбору слов и предложений к различным схемам.

Раздел 4. Лексика

Задачи:

Расширение и уточнение словаря по темам:

Зима. Зимние месяцы

Дикие животные зимой

Мебель

Посуда

Новый год

Животные жарких стран

Семья

Инструменты

Морские, речные и аквариумные обитатели

День защитников Отечества

Комнатные растения

Транспорт

Раздел 5. Грамматический строй речи (по лексическим темам П периода)

Задачи:

Закрепление умения изменять имена существительные по падежам и использовать их в речи;

Расширение предикативного словаря: практическое закрепление в речи глаголов прошедшего времени, обучение образованию и закреплению в речи глаголов движения с приставками;

Расширение знания значений предлогов и употребление их в самостоятельной речи;

Закрепление составления предложно-падежных конструкций;

Совершенствование словообразовательного процесса; образование относительных прилагательных и притяжательных прилагательных;

Развитие словообразовательной функции (развитие умения образовывать форму мн.ч. существительных, существительные с уменьшительно-ласкательным значением, приставочные глаголы, прилагательные от существительных и относительные прилагательные);

Упражнение в согласовании глаголов с существительными ед. и мн.ч.; прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; существительных с числительными два и пять;

Закрепление навыков использования в речи притяжательных прилагательных.

Раздел 6. Связная речь

Задачи:

Выработка умения составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;

Совершенствование умения задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом;

Совершенствование умения составлять описательные рассказы по лексическим темам П периода с использованием опорных схем;

Совершенствование умения пересказывать рассказы и сказки;

Обучение составлению рассказов по сюжетной картине и серии сюжетных картин, а также рассказов с придумыванием предшествующих и последующих событий;

Развитие у детей стремления обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте

и предупреждение нарушений чтения и письма

Задачи:

Знакомство с буквами С, З, В, Д, Г, Э, Й, Ш, Е, Я и их написанием;

Упражнение в ориентировке на листе бумаги;

Упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из палочек и других предметов;

Обучение печатанию слогов, слов и небольших предложений с данными буквами;

Совершенствование умения различать правильно и неправильно напечатанные буквы;

Упражнение в допечатывании недостающих элементов букв;

Упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в нахождении заштрихованных букв;

Обучение послоговому чтению слогов, слов и небольших предложений;

Знакомство с элементарными правилами правописания: раздельное написание слов в предложении, точка в конце предложения, написание большой буквы в начале предложения.

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда

Задачи:

Продолжение развития артикуляционной, пальчиковой и общей моторики;

Упражнение в применении сформированных фонетико-фонематических представлений: звуко-слоговом анализе;

Активизация и закрепление отработанного словарного запаса;

Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий;

Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи;

Закрепление навыков чтения и написания слогов, слов и небольших предложений;

Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, развлечениях и других видах деятельности.

К концу П периода:

Должны быть развиты моторные функции артикуляционного аппарата для возможности автоматизации ранее поставленных звуков и характеристики звуков П периода с опорой на ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно позволить правильно удерживать карандаш, печатать буквы, слоги и слова с правильным нажимом;

Должны быть выработаны умения: правильно, коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать; произвольно менять силу голоса; вдыхать через нос, а выдыхать через рот и наоборот; произносить предложения с различной интонацией;

Должны быть выработаны навыки: характеристики звуков П периода с использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; определения места звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из четырех звуков; дифференцирования звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; анализа трехсложных, двухсложных и односложных слов и предложений;

Словарный запас по лексическим темам П периода должен соответствовать норме;

Должны быть выработаны умения: образовывать приставочные глаголы; понимать и правильно употреблять различные предлоги; согласовывать существительные с прилагательными, глаголами и чилительными; составлять предложно-падежные конструкции; образовывать притяжательные прилагательные;

Должны быть выработаны навыки: составлять простые и сложные предложения, задавать вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетным картинам и серии сюжетных картин, пересказывать рассказы и сказки по лексическим темам П периода;

Дети должны узнавать буквы П периода, выкладывать их из различных предметов, находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, слова и короткие предложения с этими буквами; усвоить элементарные навыки правописания

Ш период (март, апрель, май)

Раздел 1. Развитие моторных функций

Задачи:

дальнейшее развитие артикуляционного аппарата;

совершенствование ощущений от движений органов артикуляции;

закрепление умения анализировать положение артикуляционных органов при произнесении звуков;

упражнение в общем расслаблении, развитии общей и мелкой моторики и координации речи с движением;

развитие мимической мускулатуры лица и проведение самомассажа.

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции

Задачи:

Развитие речевого дыхания;

Совершенствование нижнедиафрагмального дыхания;

Закрепление умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать;

Совершенствование умения вдыхать через нос и выдыхать через рот и наоборот;

Закрепление умения произвольно изменять силу голоса; продолжать работу над темпом и ритмом речи;

Закрепление умения произносить предложения с различными видами интонации.

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов

Задачи:

Развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых звуков;

Знакомство со звуками: Ж, Л, Ль, Ц, Р, Рь, Ч, Ф, Фь, Щ;

Закрепление умения выделять гласные и согласные звуки в начале, середине и конце слова и определять местоположения звука;

Совершенствование в подборе слов на заданный звук;

Закрепление понятиц : «гласный звук, согласный твердый звук, согласный мягкий сзвук, звонкий звук, глухой звук»;

Упражнение в дифференциации: гласный-согласный4 закрепление умений дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости: Ж-З, Ж-Ш, Ш-Ж-С-З, Л-ЛЬ, Ц-С, Р-РЬ, Р-Л, Ч-Ть, Ф-Фь, В-Ф, Щ-Ч, Щ-Ть, Щ-Ч-Сь-Ть;

Обучение проверке звонкого согласного в конце слова в случае оглушения: дуб-дубы;

Продолжение работы по звуковому анализу слов типа сани, шкаф, аист с выкладыванием схемы;

Обучение звуковому анализу слов из пяти звуков;

Закрепление умения делить на слоги односложные, двухсложные и трехсложные слова с последующим выкладыванием схемы;

Продолжение работы по анализу предложений с последующим выкладыванием схемы;

Закрепление умения подбирать к различным схемам слова и предложения.

Раздел 4. Лексика

Задачи:

Расширение и уточнение словаря по темам:

Весна

Мамин праздник

Перелетные птицы весной

Растения и животные весной

Наша страна

Профессии

Наш дом

Сад-огород-лес

Человек

Домашние животные

Школа. Школьные принадлежности

Лето

Раздел 5. Грамматический строй речи (по лексическим темам Ш периода)

Задачи:

Развитие «семантического поля» слов;

Упражнение в развитии синонимического ряда слов;

Расширение предикативного, номинативного и адъективного словаря;

Расширение знания значений предлогов и совершенствование навыков использования их в речи;

Закрепление навыков составления предложно-падежных конструкций;

Совершенствование словообразовательного процесса: упражнение в образовании и употреблении сравнительной степени прилагательных, формирование навыков использования в речи возвратных глаголов, упражнение в образовании слов сложного состава;

Закрепление словообразовательной функции (развитие умения образовывать форму мн.ч. существительных, существительные с уменьшительно-ласкательным значением, приставочные глаголы, прилагательные от существительных и относительные прилагательные);

Упражнение в согласовании глаголов с существительными ед. и мн. ч.; прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; существительных с числительными два и пять;

Закрепление навыков использования в речи притяжательных прилагательных.

Раздел 6. Связная речь

Задачи:

Закрепление умения составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;

Совершенствование умения задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом;

Совершенствование умения составлять описательные рассказы по лексическим темам Ш периода с использование опорных схем;

Совершенствование умения пересказывать рассказы и сказки;

Закрепление умения составлять рассказы по сюжетной картине и серии сюжетных картин, рассказов с придумыванием предшествующих и последующих событий;

Обучение составлению рассказов из личного опыта на заданную тему;

Развитие у детей стремления обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоте

и предупреждение нарушений чтения и письма

Задачи:

Знакомство с буквами Ж, Л, Ц, Ю, Р, Ч, Ф, Щ и их написанием;

Закрепление умения ориентироваться на листе бумаги;

Упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их из палочек и других предметов;

Совершенствование умения печатать слоги, слова и небольшие предложения с данными буквами;

Совершенствование умения различать правильно и неправильно напечатанные буквы;

Упражнение в допечатывании недостающих элементов букв;

Упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в нахождении заштрихованных букв;

Совершенствование навыков послогового чтения слогов, слов и небольших предложений;

Знакомство с элементарными правилами правописания: раздельное написание слов в предложении, точка в конце предложения, написание большой буквы в начале предложения.

Раздел 8. Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда

Задачи:

Развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики;

Упражнение в применении сформированных фонетико-фонематических представлений: звуко-слоговом анализе;

Активизация и закрепление отработанного словарного запаса;

Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий;

Подготовка детей к занятиям по развитию связной речи;

Закрепление навыков чтения и написания слогов, слов и небольших предложений;

Закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, развлечениях и других видах деятельности.

К концу Ш прериода:

Должен быть развит моторный праксис, выработаны ощущения от положения органов артикуляции, автоматизированы поставленные звуки, развитие мелкой моторики должно позволить правильно удерживать карандаш, печатать буквы, слоги и слова с правильным нажимом;

Должно быть выработано правильное речевое дыхание и автоматизировано нижнедиафрагмальное, умение произносить предложения с различной интонацией;

Должны быть выработаны навыки: характеристики звуков Ш периода с использованием различных видов контроля: артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; определения места звуков в словах и звукового анализа и синтеза слов из четырех-пяти звуков; дифференцирования звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; анализа трехсложных, двухсложных, односложных слов и предложений;

Словарный запас по лексическим темам Ш периода должен соответствовать норме;

Должны быть закреплены и усовершенствованы навыки словообразования и словоизменения, сформировано умение их практического применения;

Должны быть выработаны навыки: составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; задавать вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетным картинам и серии сюжетных картин, пересказывать рассказы и сказки по лексическим темам Ш периода, составлять творческие рассказы;

Дети должны узнавать буквы Ш периода, выкладывать их из различных предметов, находить в кассах, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, слова и короткие предложения с этими буквами; усвоить элементарные навыки правописания.

Взаимодействие специалистов ДОУ

Учитель-логопед координирует всю коррекционную работу специалистов ДОУ:

совместные наблюдения, обсуждения, консилиумы, консультации, просмотры открытых занятий;

знакомство с результатами логопедического обследования, учёт психолого-педагогических и речевых особенностей воспитанников;

согласование планов своей работы с коррекционными планами и планами образовательной работы (в соответствии с проходимыми лексическими темами);

внесение по рекомендации логопеда в программное содержание своих занятий задач речевой коррекции;

оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической работе с каждым ребёнком;

ежедневный учёт успехов воспитанников в тетради взаимодействия логопеда и воспитателя;

не дублирование, а взаимодополнение, взаимоподдержка, принятие согласованных решений.

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса.

Учитель-логопед:

Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год);

Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование логопедической работы в группе;

Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия (фонетико-фонематические, лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи);

индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам индивидуальной логопедической коррекции;

Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с другими логопедами ДОУ;

Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних индивидуальных занятий…

Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, консультации, беседы.

Воспитатель:

применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;

знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной речи;

уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, потешками, поговорками, стишками;

развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями художественной литературы;

учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления;

развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе;

создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование интереса к звучащей речи;

комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух последующих действий, называние явлений, предметов и их частей);

систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей.

Музыкальный руководитель:

формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам;

развитие двигательной памяти и координации;

включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и звукоподражаний;

использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на согласование речи с движением;

работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках;

обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях.

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.

Формирование правильного произношения.

Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.

Развитие навыка связной речи.

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены

| Задачи, стоящие перед учителем-логопедом | Задачи, стоящие перед воспитателем |

| 1. Создание условий для проявления речевой активности и подражательности, преодоления речевого негативизма | 1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе |

| 2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, двигательных навыков | 2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе предшествующей возрастной группы |

| 3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и определение уровня речевого развития ребенка | 3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспективного планирования коррекционной работы |

| 4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом | |

| 5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи | 5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слухового внимания |

| 6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти | 6. Расширение кругозора детей |

| 7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий | 7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам |

| 8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их составным частям, признакам, действиям | 8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) |

| 9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой основе работа по коррекции звукопроизношения | 9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей |

| 10. Развитие фонематического восприятия детей | 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций логопеда |

| 11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, анализа предложений | 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях |

| 12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова | 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида |

| 13. Формирование навыков словообразования и словоизменения | 13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни |

| 14. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации | 14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление ошибок |

| 15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой общения | 15. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей |

| 16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя для закрепления его работы | 16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую работу в этом направлении |

Особенности психолого-педагогической работы воспитателя в группе с детьми с ОНР

В задачу воспитателя детского сада логопедической группы для детей с нарушениями речи входит обязательное выполнение требований примерной образовательной программы, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов.

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены примерной образовательной программой массового детского сада.

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления.

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин.

Воспитатель должен уметь создать доброжелательную обстановку в детском коллективе, укрепить веры в собственные возможности, снять отрицательные переживания, связанные с речевой неполноценностью, формировать интерес к различной образовательной деятельности. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей.