СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Активизация творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики

Дипломная работа на тему: Активизация творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики. Продуктом является методическое пособие.

Просмотр содержимого документа

«Активизация творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики»

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Уровень высшего образования

бакалавриат

Активизация творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики

Студент А.Т. Жаумбаева

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра информатики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

(профиль «Информатика»)

Активизация творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики

ОГУ

| Заведующий кафедрой канд. техн. наук, доцент | М.А. Токарева |

| Руководитель канд. пед. наук,доцент | Т.Е. Тлегенова |

| Студент | А.Т. Жаумбаева |

Оренбург 2016

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ ВКР

студента Жаумбаева Айнаш Тлеугалиевна группы з-11По(б)Ин 2016 г.

Тема ВКР: «Активизация творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики»

соответствует приказу № 1467-с от «16» ноября 2015 г.

соответствует/не соответствует

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Информатика»)

Руководитель ВКР Тлегенова Танзиля Ерсаиновна, доцент, кандидат педагогических наук

| Наименование документа № листа | Содержание замечания | Шифр ошибки | Предложение нормоконтролера |

|

|

|

|

|

Нормоконтролер Запорожко В.В.

Подпись, дата

Студент Жаумбаева А.Т.

Подпись, дата

Утверждаю

Заведующий кафедрой информатика

_________________________М.А. Токарева

«_____»_______________________ 2015 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту Жаумбаева Айнаш Тлеугалиевна

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль

«Информатика»)

1 Тема ВКР «Активизация творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики» (утверждена приказом по университету № 1467- С от 16.10.2015)

2 Срок сдачи студентом законченной ВКР «19» июня 2016 г.

3 Цель и задачи ВКР Цель: разработка ЭОР «Творческие задания по информатике для 5-7 классов» для активизации творческой деятельности учащихся. Задачи:

провести анализ научно-педагогической литературы по исследуемой теме;

выявить возможности активизации творческой деятельности учащихся;

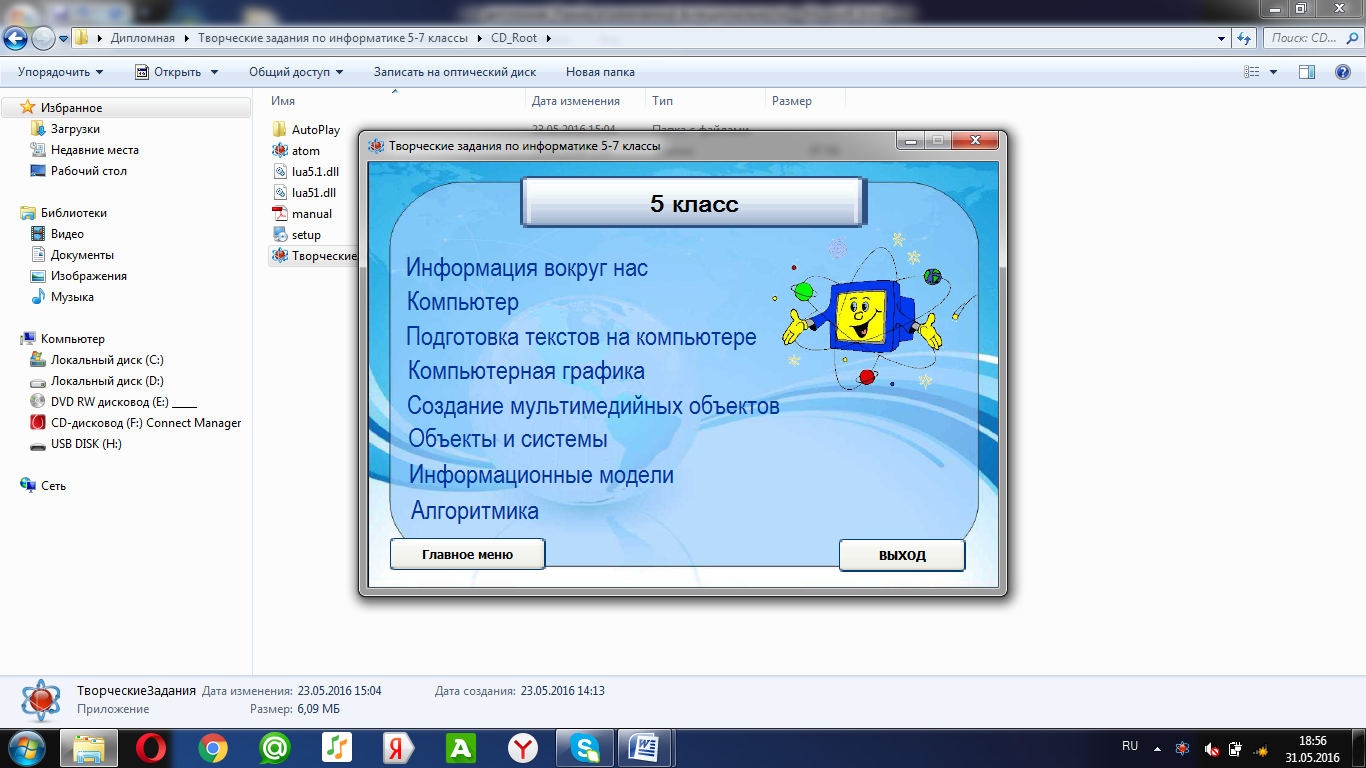

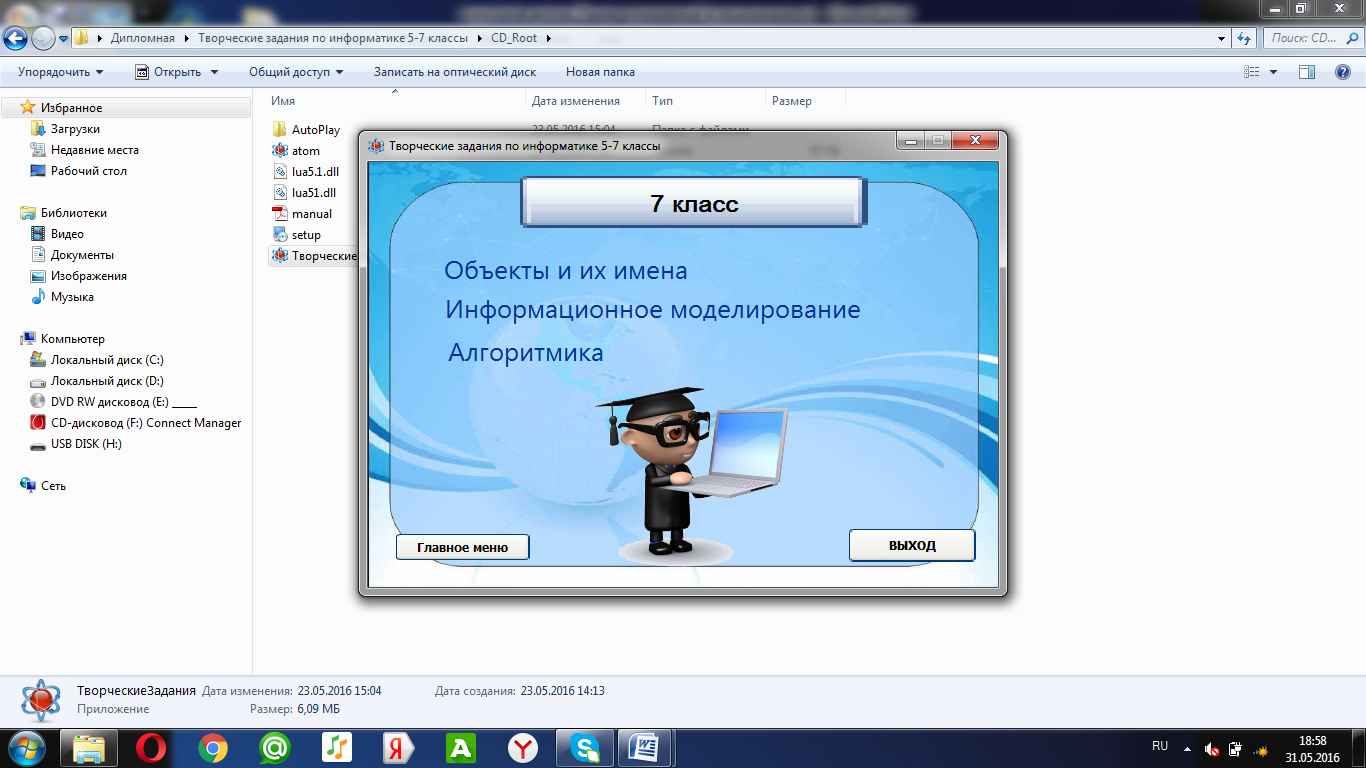

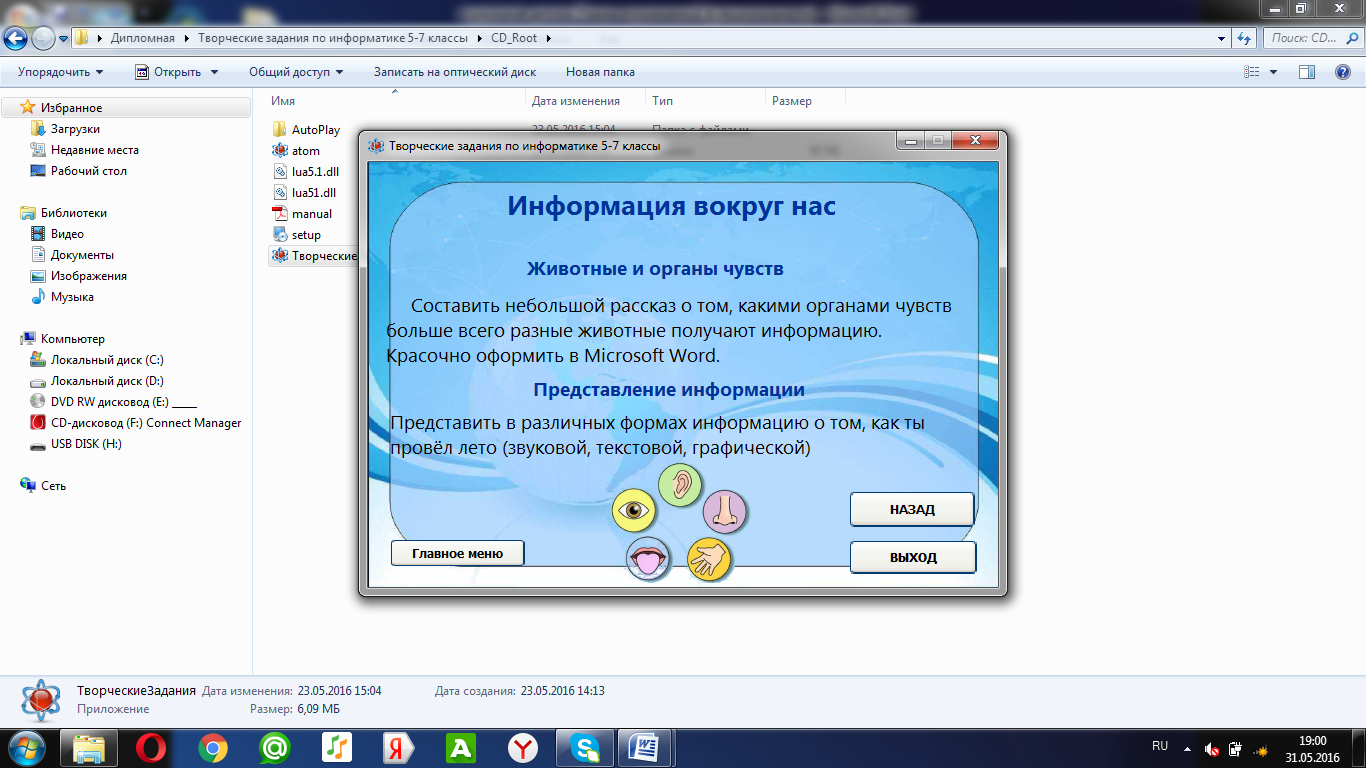

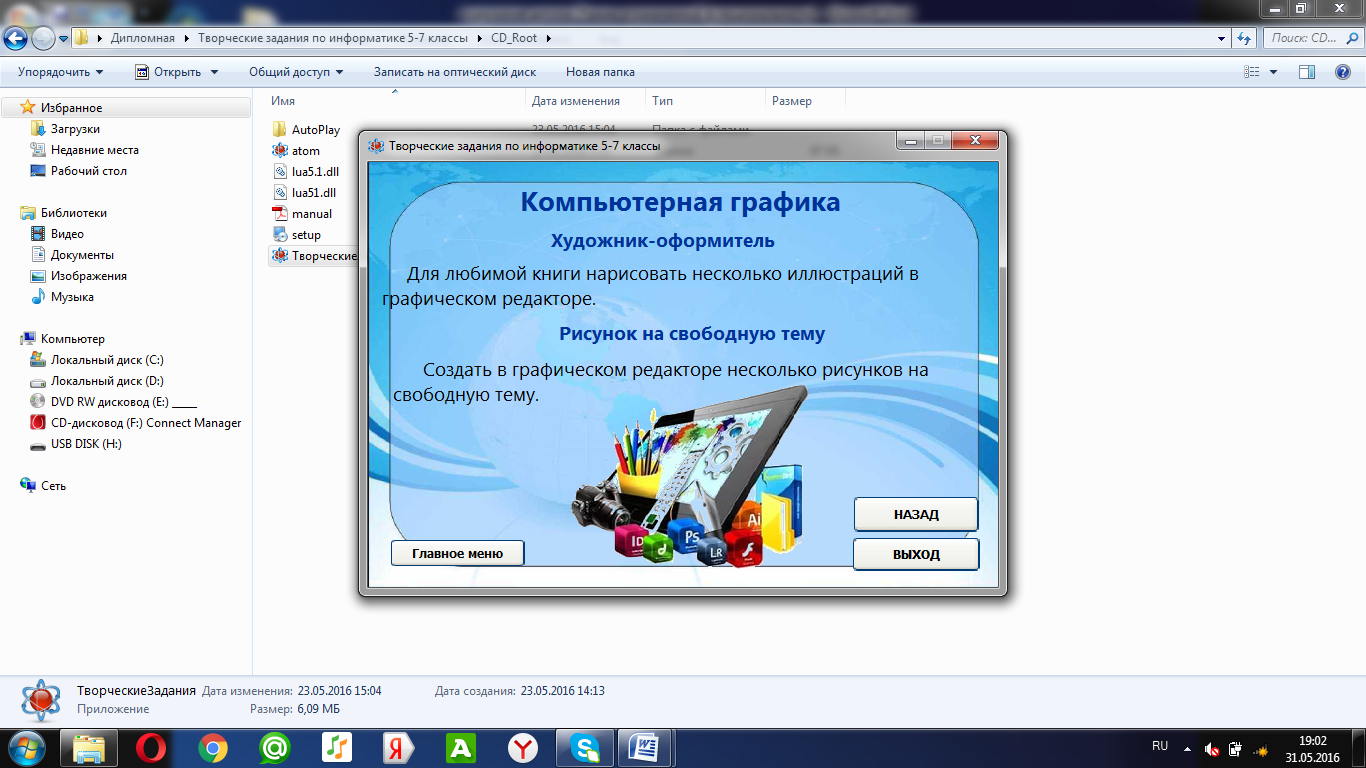

разработать ЭОР «Творческие задания по информатике для 5-7 классов», отвечающие эргономическим и психолого-педагогическим требованиям;

разработать методические рекомендации по применению ЭОР «Творческие задания по информатике для 5-7 классов»

4 Исходные данные к выполнению ВКР результаты преддипломной практики

5 Перечень вопросов, подлежащих разработке

теоретические аспекты активизации творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики;

электронный образовательный ресурс как методическая поддержка курса информатики;

разработка электронного образовательного ресурса «Творческие задания по информатике для 5-7 классов»», его структуры и содержания как средства активизации творческой деятельности учащихся;

разработка модели урока с применением ЭОР и апробация методики его использования.

6 Перечень графического (иллюстративного) материала презентация и ее бумажный

вариант для защиты ВКР.

Дата выдачи и получения задания

Руководитель ВКР «____» ____________2015г. __________________Т.Е. Тлегенова

Студент «____» ____________2015г. __________________А.Т. Жаумбаева

Содержание

|

| Введение | 3 |

| 1 | Теоретические аспекты активизации творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики |

|

| 1.1 | Психолого-педагогические основы активизации творческой деятельности |

|

| 1.2 | Возможности ИКТ для активизации творческой деятельности учащихся |

|

| 1.3 | Методы и средства активизации творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики

|

|

| 1.4 | Электронный образовательный ресурс как методическая поддержка курса информатики |

|

| 1.4.1 | Принципы и требования создания электронного образовательного ресурса |

|

| 1.4.2 | Требования к структуре и содержанию электронного образовательного ресурса |

|

| 1.4.3 | Обоснование выбора инструментария |

|

| 1.4.4 | Обзор существующих ЭОР |

|

| 2 | Разработка электронного образовательного ресурса |

|

| 2.1 | Цели и задачи электронного образовательного ресурса |

|

| 2.2 | Структура и содержание электронного образовательного ресурса |

|

| 2.3 | Демонстрация электронного образовательного ресурса |

|

| 2.4 | Методические рекомендации по проведению занятий с применением электронного образовательного ресурса |

|

| 2.4.1 | Модель применения электронного образовательного ресурса на уроках информатики в 5-7 классах |

|

| 2.4.2 | Апробация методики использования электронного образовательного ресурса |

|

|

| Заключение |

|

|

| Список использованных источников |

|

|

|

|

|

Содержание

|

| Введение | 3 |

| 1 | Теоретические аспекты активизации творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики |

|

| 1.1 | Психолого-педагогические основы активизации творческой деятельности |

|

| 1.2 | Возможности ИКТ для активизации творческой деятельности учащихся |

|

| 1.3 | Методы и средства активизации творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики

|

|

| 1.4 | Электронный образовательный ресурс как методическая поддержка курса информатики |

|

| 1.4.1 | Принципы и требования создания электронного образовательного ресурса |

|

| 1.4.2 | Требования к структуре и содержанию электронного образовательного ресурса |

|

| 1.4.3 | Обоснование выбора инструментария |

|

| 1.4.4 | Обзор существующих ЭОР |

|

| 2 | Разработка электронного образовательного ресурса |

|

| 2.1 | Цели и задачи электронного образовательного ресурса |

|

| 2.2 | Структура и содержание электронного образовательного ресурса |

|

| 2.3 | Демонстрация электронного образовательного ресурса |

|

| 2.4 | Методические рекомендации по проведению занятий с применением электронного образовательного ресурса |

|

| 2.4.1 | Модель применения электронного образовательного ресурса на уроках информатики в 5-7 классах |

|

| 2.4.2 | Апробация методики использования электронного образовательного ресурса |

|

|

| Заключение |

|

|

| Список использованных источников |

|

|

|

|

|

Аннотация

В выпускной квалификационной работе рассматриваются теоретические и практические вопросы активизации творческой деятельности в пропедевтическом курсе информатики.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка электронно-образовательного ресурса «Творческие задания по информатике для 5-7 классов» для активизации творческой деятельности учащихся. Структура данной выпускной квалификационной работы выглядит следующим образом.

В первом разделе «Теоретические аспекты активизации творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики» раскрыты психолого-педагогические основы активизации творческой деятельности, рассмотрены возможности информационно-коммуникационных технологий для их активизации, также выявлены методы и средства активизации творческой деятельности в 5-7 классах.

Во втором разделе «Разработка электронного образовательного ресурса «Творческие задания по информатике для 5-7 классов» были рассмотрены такие вопросы как цели и задачи, структура и содержание ЭОР. Были предложены методические рекомендации по проведению занятий с применением ЭОР, модель применения ЭОР. Рассмотрена апробация методики использования ЭОР в МБОУ «Новопавловская СОШ».

В выпускной квалификационной работе объемом 55 страниц, включающей 60 источников и 13 рисунков, изучаются актуальные вопросы активизации творческой деятельности на уроках информатики.

Annotation

In the final qualifying work are considered theoretical and practical issues of enhancing creativity in the propaedeutic course of Informatics.

The objective of this work is the development of electronic educational resources "Creative tasks on computer science for grades 5-7 for enhancing creativity of students. The structure of this qualification work looks as follows.

In the first section "Theoretical aspects of activization of creative activity of students in the propaedeutic course of Informatics" revealed the psychological and pedagogical principles to the revitalization of creative, discusses the potential of information and communication technologies for their activation, also revealed methods and means of enhancing creativity in 5-7 classes.

In the second section, "Development of electronic educational resources "Creative tasks on computer science for grades 5-7," addressed such issues as goals and objectives, structure and content of ESM. Was the methodical recommendations for conducting classes with the use of e-learning resources model use of the ESM. Considered to test the method of using the ESM in MBOU "SOSH Novopavlovskaya".

In the final qualifying work of 55 pages, including 60 references and 13 figures, examines current issues of enhancing creativity in science lessons.

Введение

В условиях современно общества к человеку предъявляется все более высокие требования. Если раньше, чтобы быть социально успешным человеком, достаточно было быть хорошим исполнителем, обладать определенными знаниями и навыками, то сейчас необходимо быть творческой личностью, способной творчески подходить к решению поставленной задачи. Это, прежде всего, связанно с потребностью общества в неординарной творческой личности. Человеку необходимо творчески мыслить, уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы сделать её как можно более эффективной, применять свои знания и умения. Для того чтобы быть востребованным в современном обществе, необходимо вносить в него новое своей деятельностью, то есть быть «незаменимым». А для этого, деятельность должна носить творческий характер.

Одной из задач в Законе «Об Образовании» стоит создание условий для развития одаренности школьников, в частности творческой активной личности. Развитие одаренности, творческих качеств этих учащихся является необходимым условием для становления самостоятельной, конкурентоспособной личности [40].

Таким образом, можно сказать, что актуальность выбранной темы обусловлена тем, что модель современного выпускника школы строится на принципах самостоятельности, способности логически и творчески мыслить.

Накопление каждым учащимся опыта самостоятельной творческой деятельности предполагает активное использование на различных этапах выполнения творческих заданий коллективных, индивидуальных и групповых форм работы.

Использование новых методов не только соответствует современным тенденциям в развитии общества, но и позволяет в значительной степени расширить арсенал инструментов, которыми могут пользоваться учителя на своих уроках. Они помогают сформировать необходимые в современном мире информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – компетенции у учащихся, повысить мотивацию учеников к обучению. Использование современных мультимедиа и гипермедиа - технологий в преподавании информатики позволяет наглядно демонстрировать возможности изучаемого программного обеспечения, в том числе с помощью видеоуроков, позволяют сделать обучение более эффективным, повысить мотивацию обучения.

Одной из главных задач, стоящих перед учителем, является расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности детей, развитие речи. Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка.

Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Одной из основных частей информатизации образования является использование электронного образовательного ресурса (ЭОР) в образовательных дисциплинах.

Применение ЭОР позволяет экономить время на уроке, активизировать творческую деятельность; дает возможность формировать коммуникативную и информационную компетенции у обучающихся, так как ученики становятся активными участниками урока. Самостоятельность реализуется в процессе деятельности и благодаря практике становится привычной формой поведения.

Даже при наличии большого числа обучающих программ, электронных пособий и учебников, разработка новых не теряет своей актуальности. Это обусловлено тем, что не все из них отражают ту специфику, все те необходимые аспекты, которые зависят от предметной области и требований преподавателя.

К тому же постоянно возникают новые задачи, изменяются требования к существующим проектам, изменяется сам предмет. Поэтому уже существующие программно-педагогические средства зачастую уже не могут применяться в полной мере.

Из всего вышесказанного очевидна актуальность выбранной темы «Активизация творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики».

Объект: процесс обучения информатике в пропедевтическом курсе с использованием ЭОР.

Предмет: методические материалы для активизация творческой деятельности учащихся на уроках информатики.

Цель: разработка ЭОР «Творческие задания по информатике для 5-7 классов» для активизации творческой деятельности учащихся.

Задачи:

1. Провести анализ научно-педагогической литературы по исследуемой теме.

2. Выявить возможности активизации творческой деятельности учащихся.

3. Разработать ЭОР «Творческие задания по информатике для 5-7 классов», отвечающие эргономическим и психолого-педагогическим требованиям.

4. Разработать методические рекомендации по применению ЭОР «Творческие задания по информатике для 5-7 классов».

5. Провести апробацию ЭОР «Творческие задания по информатике для 5-7 классов» на уроках информатики.

Структура работы соответствует поставленным задачам. Работа состоит из введения, основной части, включающей в себя две главы, заключения, списка использованной литературы.

Теоретические аспекты активизации творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики

Психолого-педагогические основы активизации творческой деятельности

Процесс основательных изменений, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему творчества, становления творческого мышления, содействующего формированию креативного потенциала личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.

Деятельность не тождественна активности. Активность – в единстве содержания и процесса; любой психический процесс активен. О деятельности же “мы будем говорить только там, где есть воздействие, изменение окружающего; деятельность в собственном смысле слова – это предметная деятельность, это практика” [45].

По А.Н.Леонтьеву деятельность – это осмысленное и целенаправленное взаимодействие человека с окружающей средой, опосредованное внешней и внутренней активностью или специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающей действительности и самого себя [27].

Понятие творческая деятельность изучали в своих работах Богоявленская Д.Б., Давыдов В.В., Кедров Б.М., Пономарев П.Я., Выготский Л.С.. Эльконин Д.Б и другие.

Творческую деятельность Л.С.Выготский определяет как «деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [4].

Если мы взглянем на поведение человека, на всю его деятельность, мы легко увидим, что в этой деятельности можно различить два основных вида поступков. Один вид деятельности можно назвать воспроизводящим, или репродуктивным; он бывает связан теснейшим образом с нашей памятью; его сущность заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет уже раньше создавшиеся и выработанные приемы поведения или воскрешает следы от прежних впечатлений.

Кроме воспроизводящей деятельности, легко в поведении человека заметить и другой род этой деятельности, именно деятельность комбинирующую или творческую.

Всякая такая деятельность человека, результатом которой является нe воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или действий, и будет принадлежать к этому второму роду творческого или комбинирующего поведения. Мозг есть нe только орган, сохраняющий и воспроизводящий наш прежний опыт, он есть также орган комбинирующий, творчески перерабатывающий и созидающий из элементов этого прежнего опыта новые положения и новое поведение. Если бы деятельность человека ограничивалась одним воспроизведением старого, то человек был бы существом, обращенным только к прошлому, и умел бы приспособляться к будущему только постольку, поскольку оно воспроизводит это прошлое. Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее.

Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга, психология называет воображением или фантазией [4].

Педагогические исследования всевозможных форм и способов изучения и воспитания еще оценивают творческую работу как важное условие учебного процесса.

Выделяются педагогических концепций таких ученых как Асмолова А. Г., Бабанского Ю. К., Данилова И. А., Кузьминой Н. В., Литвинова Н. Ф., Пискунова А. И., Скаткина М. Н., Щукиной Т. И. и других.

Многие авторы, например, такие как, Н. Н. Бершадский, Н. И. Кудряшов, в своих исследованиях говорят о том, что творчество - необходимое условие для развития мыслительной деятельности школьников и предлагают приемы активизации деятельности школьников на уроках гуманитарного цикла.

Каждый из них вносил свои дополнения как в само понятие, например и в определение структуры, этапности творческой работы, подчеркивая намеренный, неосознанный периоды работы, озарение. Все создатели определяют творческую работу как намеренную, целеполагающую, нацеленную на знание и переустройство реальности, создающую свежие, уникальные вещественные и духовные значения.

Деятельность в психологии считается формой проявления человеческой активности, поскольку сама по себе активность - присущая всем живым существам способность реагировать на окружающую среду. Активность человека не только более многообразна - по формам, видам, сферам проявления, - но многовариантна в каждой форме или сфере. Деятельность человека носит продуктивный, творческий, созидательный характер. А если говорить более точно, то творческая деятельность - специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого.

Творческой деятельностью в собственном смысле называется, как мы уже говорили, деятельность, дающая новые, оригинальные продукты высокой общественной ценности. Научное исследование или изобретение, создание художественного произведения, нахождение рабочим-стахановцем способа увеличить производительность труда или новатором-колхозником нового приёма повышения урожайности — типичные примеры творческой деятельности.

Процессы творчества могут протекать очень различно, в зависимости от содержания самой деятельности и от индивидуальных особенностей личности и таланта творца. Однако можно указать некоторые моменты, характерные для большинства случаев творческой деятельности. Первое, что всегда обращает на себя внимание при анализе процесса творчества, — это то состояние особого напряжения и подъёма всех сил и способностей, человека, которое обозначается словом вдохновение. Оно связано обычно с важнейшими, решающими моментами творческой деятельности — с возникновением замысла и идеи произведения, с нахождением, решения научной проблемы, принципа изобретения или идеи оперативного плана, с созданием центральных образов художественного произведения и самых проникновенных и волнующих моментов его.

Нередко бывает, что основные идеи, дающие решение научной проблемы, или центральные моменты художественного произведения создаются в течение сравнительно коротких периодов большого подъёма вдохновения. Но это не значит, что такими «вспышками вдохновения» исчерпывается весь процесс творчества. Кратковременные периоды исключительной творческой продуктивности всегда представляют собой лишь итог огромной предварительной работы.

Творчество есть прежде всего большой, постоянный и напряжённый труд. Только тот может творить, кто умеет работать, кто способен к усидчивому, неутомимому, подчас кропотливому труду, к «страшной работе». Основным условием продуктивности творческой деятельности является постоянство в труде и систематическая, регулярная работа [65].

Творческой деятельностью называется деятельность, дающая новые, оригинальные продукты, которые являются следствием и результатом самостоятельного труда. Научное исследование или изобретение, написание художественного произведения, новатором-колхозником нового приёма повышения урожайности— типичные примеры творческой деятельности. Процессы творчества могут протекать очень различно, в зависимости от содержания самой деятельности и от индивидуальных особенностей личности и таланта творца.

Творческая деятельность может существовать лишь как синтез познавательной, эмоциональной и волевой сфер человеческого сознания, как высший уровень познания человека. Творчество не может совершаться без предварительного накопления знаний, иначе приходится ломиться в открытую дверь и изобретать велосипед. Особое место в творческой работе занимает воображение, оно как бы центр (фокус), вокруг которого концентрируются остальные качества творческого человека. Полет фантазии обеспечивается знаниями, мышлением, подкрепляется целеустремленностью, эмоциями .

В общей структуре творческой деятельности выделяют подсистемы:

1) продукт творческой деятельности – это то, что создано. Это не только материальные продукты - здания, машины и т.д., но и новые мысли, идеи, решения, которые могут и не нейти сразу же материального воплощения;

2) процесс творческой деятельности – как создано;

3) личность творца – кто создает (характеризуется способностями ума, темпераментом, возрастом, характером и т.д.);

4) среда и условия, в которых протекает творчество (физические условия, коллектив, стимуляторы и барьеры в творческой деятельности и т. д.).

Среди основных видов творческой деятельности человека А.В. Большаков выделяет социальное, научное, техническое, художественное.

Понятие социального действия связано прежде всего с практической деятельностью людей в сфере материального производства и изменением или совершенствованием существующих общественных отношений. Деятельность следует понимать как любое проявление социальной активности, представляющей собой способ существования социальной действительности. Социальное же действие есть локализованный в пространстве и времени конкретный общественно значимый акт этой по своему содержанию предметной деятельности субъекта.

Научное творчество есть «деятельность, направленная на производство нового знания, которое получает социальную апробацию и входит в систему науки», «совокупность высших познавательных процессов, расширяющих границы научного знания». Творчество в науке требует прежде всего приобретения принципиально нового общественно значимого знания, в этом всегда состояла важнейшая социальная функция науки. Содержание «нового знания» различно.

Превращение в современных условиях науки в непосредственную производительную силу находит свое выражение в возникновении и функционировании единой системы «наука — техника — производство». Поэтому анализ научного творчества как социального феномена требует также рассмотрения творчества в технике как одного из необходимых компонентов целостного социального действия. Исходным пунктом анализа технического творчества является понимание его как существенного момента социальной практики. Практика — это общественно-историческая деятельность людей, направленная на преобразование природы и совершенствование системы общественных отношений. В практике человек противостоит природе как объекту своей деятельности, целесообразно преобразует ее и удовлетворяет свои потребности. Потребности человека основаны на производстве и определяют производство необходимых продуктов. «Потребление полагает предмет производства идеально, как внутренний образ, как потребность, как побуждение и как цель».

В отличие от научного и технического творчества художественное творчество не имеет непосредственной нацеленности на новизну, не отождествляется с производством нового, хотя оригинальность обычно присутствует среди критериев художественного творчества и оценок художественного таланта. Вместе с тем искусство никогда не отрицало силу и мощь научных методов и использовало их в той мере, в какой они помогали решить основную задачу искусства — создание эстетических ценностей. Но при этом всегда в искусстве присутствует понимание превосходства над наукой в возможности использовать силу художественного вымысла, интуиции и фантазии. Искусство как вид жизнедеятельности людей отличается, в частности, от науки тем, что элементы иллюзорности, фантазирования, экстазирования не только присутствуют в конечных результатах художественного творчества (это имеет место во всех творческих результатах), но и имеют такую же, а в существенных моментах — большую ценность, чем итоги непосредственного научного анализа, синтеза, эксперимента и наблюдения.[Больш]

Также творческая деятельность может быть декоративно-прикладным и художественно-эстетическим. Примером декоративно- прикладной творческой деятельностью могут служить такие, как изобразительное искусство, шитье, вязание, макраме. К художественно-эстетическому виду творческой деятельности относятся такие виды как музыка, вокал, хореография, драматический театр, поэзия, различные.

В творческой деятельности человека выделяют три уровня сознания:

подсознание, сознание и сверхсознание [39]. Сознание оперирует знанием, которое потенциально может быть передано другому, может стать достоянием других членов сообщества. В сфере творчества именно сознание формулирует вопрос, подлежащий разрешению и ставит его перед познающим действительность. К сфере подсознания относят все то, что было осознаваемым ранее. Это хорошо автоматизированные навыки, глубоко усвоенные социальные нормы и мотивационные конфликты, тягостные для субъектов. Подсознание защищает сознание от излишней работы и психических перегрузок. Деятельность сверхсознания (творческой интуиции) обнаруживается в виде первоначальных этапов творчества, которые не контролируются сознанием и волей. Неосознаваемость этих этапов представляет защиту рождающихся гипотез от консерватизма сознания, от чрезмерного давления ранее накопленного опыта. За сознанием остается функция отбора этих гипотез путем их логического анализа.

Трехуровневая структура сознания может рассматриваться как основной

параметр индивидуальности человека. У разных людей активность этих уровней выражена далеко не в равной степени. Все уровни сознания развиваются, обогащаются и тренируются начиная с раннего детства. Сверхсознание тренируется игрой, затем – искусством. Оно не редко функционирует в зоне конфликта между социальными и идеальными потребностями, между существующими нормами и необходимостью их изменения.

Сознание обогащается в процессе обучения, потом – образованием и мышлением. Подсознание наполняется посредством подражания, а позднее – практическим опытом, который контролируется сознанием. По мере взросления происходит обогащение как сознания (вполне осознаваемого опыта), так и подсознания, т.е. совокупности вторично неосознаваемых, автоматизированных навыков и умений. На определенном этапе у сверхсознания (творческой интуиции) появляется возможность непосредственного использования опыта, хранящегося в подсознании [49].

«Творческая личность, – утверждает американский психолог Л.С. Кьюби, – это такая, которая некоторым, еще случайным образом сохраняет способность использовать свои подсознательные функции более свободно, чем другие люди, которые, может быть, потенциально являются в равной мере одаренными» [64]

Таким образом, можно сделать вывод, что творческая деятельность – это форма деятельности человека, при котором предполагается создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить традиционными способами. Оригинальный продукт деятельности получается в результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной ситуации, привлечения неявно связанных элементов, установления между ними новых видов взаимозависимости.

Конечно, высшие выражения творчества до сих пор доступны только немногим гениям человечества, - писал Л.С.Выготский, но в каждодневной окружающей нас жизни «творчество есть необходимое условие существования» [4].

Возможности информационно-коммуникационных технологий для активизации творческой деятельности

Современные информационные технологии дают возможность школьникам проводить исследовательские и творческие работы в таких областях, как программирование, компьютерное моделирование, компьютерная графика и анимация, Web-дизайн. Кроме этого, использование информационных технологий позволяет в более раннем возрасте одаренным детям проявить свои способности, поскольку снимаются многие технические проблемы, например, при создании музыки, рисунков.

ИКТ – самая динамично развивающаяся область общественного производства. За последние полвека компьютеры, средства множительной техники и связи, программное обеспечение развивались столь интенсивно, обретая новые формы и качества по мере совершенствования своей материальной основы и появления новых знаний и технологий, что до неузнаваемости изменились сами и изменили мир вокруг себя.

Главными тенденциями развития ИКТ в первом десятилетии 21 века явились: – дальнейшее совершенствование и повышение уровня пользовательского комфорта в персональных компьютерах, их микроверсий и функциональных аналогов; – увеличение выпуска и повсеместное распространение разнообразных гаджетов: карманных компьютеров, iPODов, смартфонов и т.д., особое место занимают ридеры для чтения электронных книг; – резкое увеличение потоков электронной информации и оцифрованных коллекций библиотек; 13 – дальнейшее наращивание средств мобильной телефонии и мобильных технологий, в том числе и через Интернет; – интенсификация использования цифровых фото- и видеокамер [14].

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся остается важнейшей задачей системы образования. Исследовательская и творческая работа школьников ориентирует их на получение высшего образования и будущую работу в сфере информационных технологий.

Способов применения информационных технологий, способствующих развитию творчества, много: от компьютерного моделирования и постановки виртуальных экспериментов до овладения новой терминологией. Развитие педагогики использует возможности направленного влияния применения компьютерных и информационных технологий в обучении на мышление, память, внимание, воображение, самооценку учащихся, умение планировать свои действия, мотивационный компонент учебной деятельности.

Компьютер в обучении школьника является обогащающим и преобразующим элементом развивающей предметной среды. Такое понимание использования компьютера приобретает гуманитарный развивающий характер.

Элементы классической информатики в обучении школьников, обучение получению информации, представленной на компьютерном экране, овладение техническими возможностями компьютера не могут рассматриваться вне развития логического и алгоритмического мышления (искусства правильно мыслить и планировать свои действия, способность предусматривать различные обстоятельства и поступать в соответствии с ними.

Компьютерная среда значительно облегчает реализацию психолого-педагогически обоснованных методов с использованием поэтапного формирования умственных действий, что может приводить не только к повышению эффективности обучения, но и ускорению формирования умения самостоятельно ставить задачу и находить способ ее решения, другими словами, способствует формированию учебной деятельности.

На уроках информатики применение компьютеров позволяет учащимся (в основном в старших классах) заниматься исследовательской работой при решении задач из различных областей (например, физические, математические, экономические задачи). При этом они должны научиться четко формулировать задачу, решать ее и оценивать полученный результат.

Использование новых информационных технологий позволяет решать некоторые задачи нетрадиционными способами, а также решать прикладные задачи, которые ранее не могли рассматриваться в силу сложности математического аппарата.

Использование мощного электронного процессора Excel позволяет решать уравнения приближенными методами и задачи оптимизации со многими переменными и ограничениями. Причем, это становится доступным и детям, владеющим программированием недостаточно хорошо. Главным этапом становится не разработка программы, а постановка задачи (запись критерия, ограничений, задание точности решения) и исследование полученных результатов. Учащиеся выполняют исследовательскую, творческую работу, а ее рутинную часть выполняет компьютер.

Рассмотрим, например, задачу о питании. "Для поддержания нормальной жизнедеятельности человеку ежедневно необходимо потреблять не менее 118 г белков, 56 г жиров, 500 г углеводов, 5 г минеральных солей. Количество питательных веществ, содержащихся в 1 кг каждого вида потребляемых продуктов, а также цена 1 кг каждого из них заданы таблицей. Составить дневной рацион, содержащий не менее суточной нормы потребности человека в необходимых питательных веществах при минимальной общей стоимости потребляемых продуктов".

Это задача линейного программирования. Учащиеся в состоянии ее решить и исследовать, оперативно меняя ограничения, добавляя или заменяя продукты. Они решают задачу доступную их пониманию. Эта работа связывает несколько предметов: математику, биологию, информатику. У учащихся формируются зачатки системного подхода при решении задачи, а также они видят связь различных учебных дисциплин.

Дать самостоятельность - значит дать свободу творчества, а это - огромный стимул познания. Если при этом вспомнить о цели познания и воспитания, которая, по мнению Гельвеция, состоит в «наибольшем счастье наибольшего числа граждан», то ясно, что независимо от типа компьютера и уровня знаний учащегося, учитель информатики может и должен найти для каждого ребенка сферу применения своих интересов и способностей.

Любой практический опыт, любая творческая деятельность человека имеет ценность. И неважно, что продукты этой деятельности несовершенны. Важно, что при этом формируется творческая личность, воспитываются деловые качества, приобретаются навыки практической деятельности. Учащиеся должны осознанно применять знания, полученные на уроках информатики, развивать и систематизировать их. Если к этому добавить, что ребенок будет сознавать общественную значимость своего программного или пользовательского продукта, то цель можно считать достигнутой.

Учащимся можно предложить выбрать себе любое подходящее для них поле деятельности:

создание учебных программ по различным предметам, на которых обучаются впоследствии другие поколения школьников;

создание электронных и текстовых документов, которые используются в школьной и иной деятельности;

создание общешкольной газеты, поздравительных открыток, приуроченных к праздничным датам и т.д.

Перечисленные направления творческой деятельности учащихся могут осуществляться как на уроках информатики, как развивающий элемент обучения, так и на базе факультативных курсов и кружковых занятий.

Учитель, обучающий детей, призван выполнять не только педагогическую функцию, но и просветительскую, причём, просветительская деятельность становится фундаментом для реализации воспитательных задач.

Интересы многих наших учеников связаны с миром компьютеров, и именно этот ресурс учителю эстетического цикла необходимо научиться использовать и применять для активизации творческой и познавательной деятельности учащихся.

Использование ИКТ на уроках помогает выработать у учащихся умение ориентироваться в информационном пространстве, сформировать самостоятельные взгляды и оценки, стать активным участником процесса обучения. Уроки становятся яркими и интересными.

Направления использования ИКТ для активизации познавательной и творческой деятельности учащихся:

средство наглядности на занятиях при изучении нового материала;

возможность для закрепления изложенного материала;

самостоятельная база для работы учащихся;

способ контроля и проверки знаний учащихся;

диагностика качества обучения;

источник получения информации через подключение к сети Интернет.

На уроках могут использоваться презентации, разработанные учащимися и преподавателями. Информация, представленная в электронном виде помогает реализовать на практике те идеи, которые способствуют эффективному решению образовательных задач, достижению нового качества обучения.

Применение и использование компьютера и компьютерных технологий возможны и необходимы как на уроках, так и в самостоятельной творческой деятельности учащихся. Повышается результативность и, главное, интерес детей к занятиям.

Преимущества использования ИКТ на уроке перед традиционным обучением заключается в следующем:

делают урок современным, созвучным с кругом интересов нашего ученика, повышают интерес к изучаемому предмету;

значительно расширяют возможности представления учебной информации;

повышают эффективность усвоения учебного материала;

применение цвета, графики, звука, всех современных средств видеотехники воссоздает реальную обстановку действительности, делает учебный процесс более ярким и продуктивным, интенсивным и насыщенным;

задействованы все виды памяти: зрительная, слуховая, моторная, образная, ассоциативная и другие;

ИКТ способствуют наиболее широкому раскрытию творческих способностей детей, активизации познавательной деятельности;

компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к обучению, активизирует их деятельность;

открывается широкое поле для самостоятельной деятельности;

качественно изменяются возможности контроля деятельности учащихся.

Использование ИКТ повышает значимость учителя в глазах ученика. Изменяет позицию учителя: из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих учеников.

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий на уроках информатики способны: стимулировать познавательный интерес, придать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способствовать обновлению содержательной стороны предмета, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность школьников.

Методы и средства активизации творческой деятельности на уроках информатики в пропедевтическом курсе информатики

Творческая деятельность начинается с обостренного внимания к явлениям мира и предполагает «редкие впечатления», умение их удержать в памяти и осмыслить. Важным психологическим фактором творческой деятельности является память.

Творческий процесс немыслим без воображения, которое позволяет комбинационно-творчески воспроизводить цепь представлений и впечатлений, хранящихся в памяти. Благодаря воображению в сознании художника возникают живые картины.

В творческой деятельности участвуют сознание и подсознание, разум и интуиция. При этом подсознательные процессы играют здесь особую роль. Особенно плодотворна творческая деятельность, когда художник находится в состоянии вдохновения. Это – специфическое творчески-психологическое состояние ясности мысли, интенсивности ее работы, богатства и быстроты ассоциаций, глубокого проникновения в суть жизненных проблем, могучего «выброса» накопленного в подсознании жизненного и художественного опыта и непосредственного включения его в творчество.

Есть великая формула К.Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над тайной рождения творческого ума: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и, наконец, стал открывать истины, никому еще не известные».

Педагог психолог, методист по образованию Оксана Рудякова разработала программу занятий по развитию творческого мышления «Маленький волшебник». Данная программа, направленная на развитие творческого мышления, снятие эмоционального дискомфорта, создание ситуации успеха, а также коррекцию и развитие процессов эмоциональной сферы в творческой деятельности.

Основным условием реализации программы является сотрудничество школьника со сверстниками, а также совместная деятельность ребенка со взрослым.

Цель программы: развитие творческого мышления, активизация творческой деятельности, чувствительность к проблемам, гибкости и оригинальности, способности анализировать и синтезировать идеи; формирование способности понимать предметы и явления, устанавливать логические связи.

Задачи: организация творческой деятельности, использование таких методов, как: сказкатерапия, изотерапия, игровая терапия, психодрама; развитие мышц руки, пространственной арентации координации в системе «глаз-рука», увеличение объема зрительного восприятия; формирование чувства психологическое у детей в условиях совместной творческой деятельности.

Одним из основных принципов обучения является принцип от простого к сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии творческой деятельности. В процессе организации обучения развитию творческой деятельности большое значение придается общедидактическим принципам научности таким как систематичности, последовательности, доступности, наглядности, активности, прочности, индивидуального подхода.

На уроках по развитию творческой деятельности можно выделить следующие пункты:

1. Каждый урок представляет собой набор задач.

2. Задания дают ребенку в разной форме, и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации.

3. Уроки расположены примерно в порядке возрастания сложности.

4. Постепенное возрастание трудности выполнения заданий на уроках информатики – способствует развитию творческой деятельности.

5. Для эффективности развития творческой деятельности у детей необходимо соблюдать условия:

- развитие творческой деятельности нужно начинать с самого первого урока;

- творческие уроки должны быть разнообразны по своему содержанию, так как создают атмосферу свободного и радостного творчества [39]

Наряду с принципами используют и методы. Методы – это приемы и средства, с помощью которых осуществляются развитие творческой деятельности. Выделяются следующие методы: практические, наглядные, словесные.

К практическим методам относятся упражнения, игры, моделирование. Упражнения – многократное повторение ребенком практических и умственных заданных действий. Упражнения подразделяются на конструктивные, подражательно-исполнительские, творческие. Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами. Моделирование – это процесс создания моделей и их использования.

К наглядным методам относится наблюдение – рассматривание рисунков, картин, просмотр диафильмов, прослушивание пластинок. Словесными методами являются: рассказ, беседа, чтение, пересказ. В работе с детьми все эти методы должны сочетаться друг с другом.

Методы развития творческой деятельности предназначены для решения художественно-творческих задач. Включают задания на ассоциативное и дивергентное мышление с текстовым, изобразительным, звуковым стимульным материалом.

В заданиях на развитие творческой фантазии и воображения используются два типа, которые звучат как «Продолжить дальше..» и «Изменить так, чтобы…» и чаще всего требуют завершить (изменить) предложенный объект (фрагмент рисунка или текста).

Отличающим моментом методик развития творческого воображения является также построение различных заданий по принципу различных сочетаний стимул-реакция. Стимул может быть дан в виде информации одного типа, а реакция должна быть получена на основе информации другого типа. Адаптация данной группы заданий для школьных занятий по информатике означает необходимость использования средств мультимедиа (рисование в графическом редакторе с одновременным проигрыванием музыкального произведения, написание или подбор мелодии для картинки и прочее). Итак, рассмотрение существующих методов развития креативности позволяет выделить общие подходы к построению развивающих заданий, заключающиеся в использовании общих формулировок развивающих заданий:

«придумать как можно больше...»;

«на что похож...»;

«создать оригинальный объект...»;

«продолжить дальше»;

«изменить так, чтобы».

Ведущей является обратная зависимость - воображение формируется в процессе творческой деятельности. Сущность воображения заключается прежде всего в том, чтобы уметь создать новые образы, способные быть пластическим носителем идейного содержания. Особая мощь воображения заключается в том, чтобы создать, новую ситуацию не путем нарушения, а при условии сохранения основных требований жизненной реальности, Здесь следует заметить, что в корне ошибочным является то представление, что чем причудливее и диковиннее произведение, тем о большей силе воображения оно свидетельствует. Участвуя вместе с мышлением в процессе творчества, воображение выполняет в нем специфическую функцию, отличную от той, которую выполняет в нем мышление.

Для стимулирования творческой деятельности учащегося при изучении и применении компьютерной техники необходимо концентрировать внимание школьников на следующих проблемах.

1. Какова роль компьютерных технологий в современном обществе;

2. Что есть «компьютер»; функции компьютера по отношению к отдельной личности;

3. Характер отношения личности школьника к изучению и применению компьютерных технологий.

Для полноты раскрытия методов и средств активизации творческой деятельности учащихся в пропедевтическом курсе информатики необходимо рассмотреть виды творческих заданий, которые могут быть использованы на уроках.

Творческие задания – это такие учебные задания, которые требуют от учащихся не только воспроизведения полученной информации, но и творчества. Они помогают реализовать и раскрыть творческие возможности учащихся.

На уроках информатики применяются следующие виды творческих заданий:

составление задач учащимися;

конструирование обратных задач;

творческие задачи (требующие самостоятельной постановки, описания алгоритма, использования специальных и межпредметных знаний учащихся);

конкурсы;

реферат;

доклад;

составление кроссворда по теме

составление и разгадывание ребусов по информатике;

составление тестов для контроля знаний по предмету, а также по заказу школы;

проект - создание учащимися готового программного продукта.

Творческий характер деятельности определяется в процессе постоянного наблюдения за выполнением заданий каждым учащимся со следующих позиций:

уровень мотивации учащегося;

оригинальность метода решения;

творческая фантазия;

оригинальность оформления;

уровень использования межпредметных связей;

умение осуществлять самоанализ своей деятельности, выявление примененных способов и оценка результатов.

Дети могут выполнять задания «лесенки», разгадывать ребусы, составлять различные предметы из геометрических фигур (растений, животных), собирать пазлы, писать рассказы, сочинения, стихи, создавать викторины, показывать миниатюры, рисовать, делать аппликации, объяснять природные явления – всё это творческие задания, которые помогают активизировать и развивать творческие и познавательные интересы обучаемых.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для решения задачи активизации творческой деятельности учащихся важно применять активные методы обучения, адекватные содержанию материала. В этом случае возможно научить учащихся применять свои знания в новых и необычных ситуациях, т. е. развивать элементы творческого мышления.

Успех в решении задачи активизации творческой деятельности учащихся заключается в оптимальном сочетании инновационных и традиционных методов обучения. Новые информационные технологии воздействуют на все компоненты системы обучения: цели, содержание, методы и организационные формы обучения, средства обучения, что позволяет решать сложные и актуальные задачи педагогики, а именно: развитие интеллектуального, творческого потенциала, аналитического мышления и самостоятельности человека.

1.4 Электронный образовательный ресурс как методическая поддержка курса информатики

1.4.1 Понятие электронного образовательного ресурса, классификация

Согласно ГОСТ Р 53620-2009, электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. Электронный образовательный ресурс может включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе обучения [8].

Компетентность педагога связана со знаниями о границах применимости компьютерной техники и приоритете ценности человеческой жизни, здоровья и духовного развития личности; роли информатики и информационных технологий в развитии современной цивилизации; информационной инфраструктуре общества, юридических, этических и моральных нормах работы в информационной среде; информационной безопасности общества и личности и необходимости самоограничения человека и общества, живущего в условиях избытка информации и глобальной технологизации общества; о достоинствах и недостатках, диагностике и прогнозировании процесса информатизации общества и жизнедеятельности человека, тенденций его развития.

Когнитивно-операциональный компонент включает в себя представления о современном базовом знании в области информатики и информационных технологий и опыт практической реализации этого знания в применении к любым видам деятельности человека на уровне свободной ориентировки. Под такими знаниями будут пониматься знания основных понятий информатики:

информация;

информационные процессы представления, отбора, хранения, передачи и обработки информации;

информационные технологии;

история развития вычислительной техники;

устройство и архитектура компьютера;

основы формализации и алгоритмизации задач, процессов и явлений;

общее представления о необходимом составе программного обеспечения, соответствующего статусу пользователя.

Организационный компонент связан с компетентностью педагога в научной организации труда: использование в самостоятельной педагогической и исследовательской деятельности как традиционных технологий представления и поиска информации, так и электронных средств: компьютерная обработка, манипулирование, представление и управление информацией, свободное оперирование информационно-поисковыми и экспертными системами, базами данных и знаний; поиск и аккумуляция необходимых сведений о возможностях информационных технологий в удовлетворении профессиональных и общекультурных запросов; эргономический и эстетический подход к созданию физиологически обоснованных и комфортных условий для работы; грамотный подход к организации, техническому и программному оснащению автоматизированного рабочего места педагога, принципы взаимодействия в системе «человек-компьютер», правила техники безопасности.

Прикладной компонент определяется представлениями об эффективной информатизации педагогической технологии:

владение целостным системным методом ее проектирования, реализации, коррекции и последующего воспроизводства процессов обучения, развития и воспитания на информационной основе;

ориентация ее на развитие личности обучаемого, гуманного отношения к нему.

Информационная культура педагога также предполагает компетентность в области проектирования, применения, адаптации, экспертизы методического инструментария ИКТ, использования системно-информационного подхода в конкретной предметной области педагога; оптимального сочетания информационных технологий с другими традиционными видами педагогической деятельности.

Коммуникативный компонент предполагает компетентность в гибком и конструктивном ведении диалога типа «человек-человек» (информационная проблематика), «человек-компьютер» (эффективное управление компьютерной системой) и «человек-компьютер-человек» (опыт коллективного и группового общения и совместной работы в компьютерных сетях): развитость культуры устной и письменной речи и речевых правил делового общения и творческого сотрудничества, уместного и необходимого использования специальных терминов; представление об этике, такте и толерантности в общении, опосредованном компьютером; утверждение нравственности в складывающихся в процессе обмена информацией взаимоотношениях людей.

Мировоззренческий компонент определяется представлениями педагога о своем отношении к объектам и явлениям быстроменяющейся информационной среды; формировании мировоззрения о глобальном информационном пространстве и информационных взаимодействиях в нем; возможностях и последствиях его познания и преобразования человеком, а также о способах формирования этого компонента информационной культуры у своих учеников.

Технологии чатов, видео- и электронных конференций позволяют проводить как оперативные коллективные обсуждения, дискуссии, так и протяженные по времени виртуальные семинары. В последнем случае порядок работы обусловливается асинхронностью образовательной среды: участники электронного семинара готовят сообщения, которые отправляются по электронной почте для рассмотрения всей группой; далее следует направляемое преподавателем их обсуждение, по завершении которого участники группы подводят итоги, опять-таки представляемые всей группе.

Наиболее разработанным направлением информатизации образования является применение электронного образовательного ресурса непосредственно в учебном процессе.

Принципиальная возможность и педагогическая обоснованность этого были исследованы еще в шестидесятые годы. С тех пор сформулированы важные концептуальные положения, определяющие роль и место компьютера в системе других средств обучения, его разнообразные педагогические возможности по индивидуализации и дифференциации обучения, интенсификации учебного процесса, активизации учебной деятельности учащихся, их творческой самореализации и т.д.

Все многообразие ЭОР условно можно подразделить на информационные источники и информационные инструменты.

Информационный источник – это обобщающее понятие, описывающее различные виды информационных объектов. С точки зрения использования в учебном процессе важно различать простые информационные источники (звук, изображение, текст, видеоматериалы, модели) и комплексные, содержащие простые информационные источники, связанные гиперссылками (например, мультимедиа энциклопедии). Среди информационных источников могут быть выделены (по цели создания): общекультурные информационные источники (ресурсы), существующие независимо от учебного процесса (культурное и историческое наследие, природные объекты и явления); педагогические информационные источники (ресурсы, разработанные специально для целей учебного процесса) [59].

Существуют различные подходы к классификации и типологии электронных образовательных ресурсов:

по целевому признаку;

по типу обучения;

по методическому назначению;

по функциональному назначению;

по дидактическим целям;

по форме организаций занятия и т.д.

Отметим, что эти классификации носят достаточно условный характер и могут содержать пересечения в различных классах технологий.

Классификация электронных ресурсов по функциональному назначению:

Демонстрационные. Позволяют визуализировать изучаемые объекты, явления, процессы, обеспечивают наглядное представление любой образовательной информации в целом.

Тренинговые. Предназначены для отработки разного рода умений и навыков, повторения и закрепления пройденного материала. Диагностирующие и тестирующие. Оценивают знания, умения, навыки учащегося, устанавливают уровень обученности, сформированности личностных качеств, уровень интеллектуального развития.

Контролирующие. Автоматизируют процессы контроля (самоконтроля) результатов обучения, определения уровня овладения учебным материалом.

Экспертные. Управляют ходом учебного процесса, организуют диалог между пользователем и обучающей системой при решении учебной задачи.

Коммуникативные. Обеспечивают возможность доступа к любой информации в локальных и глобальных сетях, удаленное интерактивное взаимодействие субъектов учебного процесса.

Вычислительные. Автоматизируют процессы обработки результатов учебного эксперимента, расчетов, измерений в рассматриваемых процессах и явлениях.

Сервисные. Обеспечивают безопасность и комфортность работы пользователя на компьютере.

Досуговые. Компьютерные игры и средства компьютерной коммуникации для организации досуга, внеклассной работы в целях воспитания и личностного развития обучаемых [60

В настоящее время активно разрабатываются компьютерные инструментальные средства для организации учебного процесса. По многим учебным дисциплинам создаются электронные учебники и самоучители. Усиление интереса к подобным источникам связано с появлением мультимедийных технологий, а также с развитием средств коммуникаций, сети Интернет.

Однако создание и организация учебных курсов с использованием электронных обучающих средств, в особенности на базе Интернет-технологий, представляет непростую технологическую и методическую задачу. При этом большие трудозатраты по разработке электронных обучающих средств зачастую не компенсируются эффективностью по причине их быстрого устаревания. Тем не менее, индустрия компьютерных учебно-методических материалов расширяется в силу их востребованности и социальной значимости [22].

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что все представленные выше виды и принципы классификации позволяют учесть те или иные характеристики и параметры ЭОР. На практике можно использовать и другие критерии классификации, однако, вне зависимости от назначения, методики использования или технологии реализации, основой любого дидактического средства является учебный материал изучаемой предметной области. Отбор этого материала (который осуществляется исходя из дидактических задач и методических принципов) никто, кроме преподавателя, провести не может. По этой причине компьютерный курс должен являться не совокупностью разнородных модулей, а цельной многокомпонентной системой, отражающей научные и методические взгляды автора-преподавателя.

1.4.2 Требования к структуре и содержанию электронного образовательного ресурса

Говоря о месте электронных ресурсов в учебно-воспитательном процессе, необходимо учитывать особенности современного состояния образовательной системы, в которой соседствуют различные формы обучения, в том числе и комбинированные, а для них очень важно соответствующее методическое обеспечение самостоятельной работы. В соответствии с этим естественно требование, чтобы структура и способ представления учебно-методических материалов в электронном виде не только могли, но и должны были бы легко варьировать в зависимости от конкретной формы их использования. В конечном счете, необходимо обеспечить доступ к большему объему учебно-методических ресурсов для максимально возможного числа пользователей, а также поддержку индивидуального подхода и активных методов обучения и обратной связи.

Перечислим основные требования, предъявляемые к электронным ресурсам:

1. Педагогические требования (дидактические принципы; методические требования; обоснование выбора тематики учебного курса; проверка на педагогическую целесообразность использования и эффективность применения);

2. Технические требования;

3. Эргономические требования;

4. Эстетические требования.

5. Общедидактические принципы ЭОР

Как и в традиционном обучении, современные ЭОР базируются на известных дидактических принципах и правилах:

Наглядность. В педагогической психологии выделяются основные способы обучения или познания окружающего мира: зрение, слух, абстрактное мышление. Зрение и слух являются наиболее информативными и, соответственно, важнейшими и наиболее эффективными при обучении. Именно на использовании этих важнейших моделей восприятия информации построена наглядность обучения, позволяя собрать максимум наглядности в виде аудио-, фото-, видео - и других видов мультимедийной информации, что активизирует внимание, оживляет восприятие;

Интерактивность. Во время занятий учащийся должен выполнить ряд интерактивных действий: просмотр и прослушивание учебного материала, навигацию по элементам контента, их копирование, обращение к справочной системе, отвечать на контрольные вопросы по ходу урока, что способствует повышению эффективности сознания и памяти;

Практическая ориентированность. По всем разделам и учебным модулям представлен мощный блок учебных модулей практической направленности - практические задания, учебные задачи, тестовые вопросы, лабораторные работы, которые становятся универсальным тренингом для учащегося;

Доступность. Методика изложения материала (от простого к сложному, от понятий к логике, от знаний к компетенции) доступна для восприятия и позволяет осуществлять обучение, как с помощью учителя (или родителя), так и самостоятельно;

Научность изложения материала. Содержание курса опирается на новейшие представления наук, которые в нем интегрированы, включая ИКТ, как базиса новых образовательных технологий;

Последовательность изложения. Логика содержания курса позволяет вести преподавание или самообучение как последовательное, опережающее или повторяющее. Диалоговый интерфейс, система ссылок позволит инициировать любое обращение по пройденной или по последующей учебной информации, а также к любой справочной и энциклопедической информации;

Модульность и вариативность изложения. Материал разбит на учебные модули (в основе модулей - темы) и микромодули (в основе микромодулей - понятия). Модульность позволяет выстраивать преподавание и обучение индивидуально, вариативно, а также в зависимости от решаемых задач обучения [50].

Весь понятийный материал учебного курса, за исключением справочной информации должен быть представлен в мультимедийной форме и озвучен диктором. Иначе говоря, ЭОР представлять собой достаточно эффективный механизм, способствующий более быстрому запоминанию материала, благодаря активации зрительной, слуховой и моторной памяти. Впрочем, тестовое содержание лекций должно быть также доступно учащемуся.

Методические требования предполагают необходимость: учитывать своеобразие и особенности конкретного учебного предмета; предусматривать специфику соответствующей науки, ее понятийного аппарата, особенности методов исследования ее закономерностей; реализации современных методов обработки информации.

Технические требования к программным средствам учебного назначения (ПС УН). Для эффективного использования ПС УН в учебно-воспитательном процессе важно не только его содержание, но и технические параметры.

Основные требования при этом таковы:

1. Наличие упрощенного варианта (например, возможность работы с отключенными рисунками);

2. Скорость загрузки («легкость» в Мбайтах текста и графики, оптимальный объем).

3. Доступность с различных моделей ПК, в любое время, простота навигации, возможность доступа через информационно-поисковые системы;

4. Высокая степень интерактивности;

5. Использование оптимального и современного инструментария для создания;

6. Качественность программной реализации, включая поведение при запуске параллельных приложений, скорость ответа на запросы, корректность работы с периферийными устройствами;

7. Адекватность использования средств мультимедиа, оригинальность и качество мультимедиа-компонентов;

8. Обеспечение устойчивости к ошибочным и некорректным действиям пользователя.

Эргономические требования к содержанию и оформлению электронных ресурсов обусловливают необходимость:

1. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся, различные типы организации деятельности, различные типы мышления, закономерности восстановления интеллектуальной и эмоциональной работоспособности;

2. Обеспечивать повышение уровня мотивации обучения, положительные стимулы при взаимодействии обучаемого с электронным ресурсом;

3. Устанавливать требования к изображению информации (цветовая гамма, разборчивость, четкость изображения), к эффективности считывания изображения, к расположению текста на экране.

Эстетические требования устанавливают: соответствие эстетического оформления функциональному назначению ресурса; соответствие цветового колорита назначению и эргономическим требованиям; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов.

Таким образом, требования к электронным образовательным ресурсам ориентированы на разработку ЭОР, предназначенных для системы электронного обучения с опорой на активную самостоятельную познавательную деятельность обучаемых.

1.4.3 Обоснование выбора инструментария

Для того что бы реализовать дидактические требования учебно-методического обеспечения дистанционного образования необходимы соответствующие технические решения в области информационных технологий. Интернет предоставляет множество различных программных обеспечений. Для того, что бы создать полноценный ЭОР необходимо от одного до нескольких программных обеспечений. Это в свою очередь создает некоторые затруднения, поэтому предпочтительно работать в одной программе. Выбор программного обеспечения для создания ЭОР в технологической среде задача не из легких.

Существует множество разнообразных авторских инструментальных систем, поэтому для определения наиболее подходящей необходимо сформулировать ответы на ряд предварительных вопросов:

Кто будет использовать ЭОР?

В каких дисциплинах планируется использование ЭОР?

Кто будет разрабатывать ЭОР?

Какие характеристики авторской системы необходимы?

Как будет поддерживаться система?

Сколько будет стоить приобретение и эксплуатация?

Каков возраст учащихся?

Это очень важный фактор, который необходимо учитывать с первого этапа разработки ЭОР. Дети младшего школьного возраста обычно не имеют достаточно значимой мотивации для выполнения самостоятельной учебной работы. Для них шаблоны сценариев учебной работы авторской системы должны содержать игровые компоненты с использованием, например, типовых педагогических агентов - Учителя и Ученика, а также иметь привлекательное графическое оформление. Для старшеклассников, студентов вузов, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки более подходящим является строгий, академический стиль ЭОР.

Например, корпорация Microsoft создала пакет приложений для операционных систем Microsoft Windows и Apple Mac OS X. В состав этого пакета входит программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. Функции Microsoft Office могут использоваться другими приложениями. Так же Office поддерживает скрипты и макросы, написанные на VBA.

В пакет Microsoft Office входят следующие программы. Программа Microsoft Power Point. Это программа для создания и проведения презентаций. Презентация может включать в себя эффекты компьютерной анимации, графику, видео, музыку, которые могут дать нужный результат. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для лучшего восприятия информации, что очень удобно для реализации функций дидактического процесса. Плюсы этой программы: легко использовать, даже без подсказок (так же можно вызвать справку, в которой есть подробная инструкция к использованию); нет необходимости искать программу в сети; формат данной программы можно открыть на любом компьютере.

Microsoft Office Word. В ней можно использовать изображения, таблицы, фигуры, диаграммы, текст.

Microsoft Office Excel поддерживает все необходимые функции для создания таблиц любой сложности.

Еще одной разработкой в области программного обеспечения, является пакет программ SunRav WEB Class. Информация от разработчика: SunRav - это комплексный программный пакет, предназначенный для организации дистанционного тестирования и предоставления доступа к онлайн библиотеке. Установив пакет на свой или арендованный ВЕБ сервер, вы предоставите доступ к администрированию, тестированию и просмотру электронных книг любому пользователю, подключенному к сети Интернет. При этом пользователю не нужно ничего устанавливать на своем компьютере - вся работа идет с помощью установленного в системе браузера. Используется в операционной системе Windows . Стоимость пакета начинается от 7880 рублей. Пакет состоит:

SunRav WEB Class.Test. Позволяет создавать тесты по любым учебным предметам, проводить онлайн тестирование с помощью любого браузера, таких как Mozilla Firefox, Opera, Яндекс, Google Chromе. С помощью программы можно создавать и печатать разнообразные отчеты по результатам тестирования.

SunRav WEB Class.Book. Позволяет создавать электронные книги и организовывать их в онлайн библиотеки для просмотра с помощью любого браузера. Область применения таких библиотек очень широка.

Так же у этой компании имеются и другие разработки:

SunRav BookReader – это программа для просмотра книг и учебников бесплатная. Отличным плюсом считаю озвучивание голосом. Так же индексный и полнотекстовый поиск по всей книге поможет быстро найти нужный текст в книге.

TestOfficePro тоже программа для создания тестов, отличается лишь тем, что тут можно вставить видео, аудио файлы и многие другие документы.

Но больше всего нас заинтересовала программа AutoPlay Media Studio.

Несмотря на то, что прямым назначением программы является создание меню автозапуска, она имеет широкий спектр возможностей, в том числе позволяющих создавать мультимедиа ЭОР.

При помощи неё возможно создавать электронные издания учебного назначения, CD\DVD визитки, презентации, несложные игры, электронные фотоальбомы, сборники видеофайлов с удобным просмотром, простые аудио и\или видео плееры, небольшие каталоги товаров или услуг и так далее. И всё это фактически без знания языков программирования. А при наличии навыков работы с языками программирования возможности этой программы существенно возрастают. В AutoPlay Media Studio собрано большое количество визуальных инструментов и настроек, которые позволяют создавать программы «быстро и легко». Особенно, если применить сторонние специализированные программные средства для создания графических, видео, аудио, анимационных и других объектов.

В программу входят уже готовые шаблоны для оформления меню с разнообразными кнопками для запуска программ, проигрывания звуков, печати файлов, открытия Интернет-сайтов. Также можно оформить свой проект с помощью любого контента на выбор - музыки, видео, flash-анимации, текста.

Приложение, созданное с помощью AutoPlay Media Studio, на заключительном этапе будет представлено в виде объектной модели. Эта модель состоит из группы отдельных страниц, наподобие того, как это реализовано на Интернет-сайтах. На этих страницах можно размещать любые объекты (графику, текст, видео, Flash, HTML и пр.).

Любому элементу проекта, будь то объект или страница, можно назначить определенное действие. Программа предоставляет сотни различных действий, которые можно связать с объектами. Расширить возможности AutoPlay Media Studio можно также при помощи дополнительных модулей – плагинов. С их помощью можно автоматизировать некоторые задания, которые выполняются в программе чаще всего. Например, можно быстро создавать анимированные меню, дерево каталогов, базу данных, а также управлять ими. Возможность создания окон автозапуска произвольной формы с использованием масок прозрачности. В качестве такой маски могут выступать графические файлы в форматах .jpg, .bmp, .png.

Возможность записи CD-R (CD-RW) прямо из программы. Готовый проект может быть представлен в виде самораспаковывающегося архива или сохранен отдельной папкой на жестком диске. Встроенная проверка орфографии. Эта опция работает с объектами Label, Paragraph и Button. Полная версия программы содержит большое количество подключаемых словарей, с помощью которых AutoPlay Media Studio делает проверку орфографии во время набора текста.

Таким образом, выбор инструментария для разработки ЭОР обоснован, ведь AutoPlay Media Studio не требует от пользователя никаких особых знаний и очень прост в освоении, имеет дружественный и интуитивно понятный интерфейс. Приложение, которое будет создано AutoPlay Media Studio в конце работы, представлено в виде объектной модели.

1.4.4 Обзор существующих ЭОР

Приведем примеры наиболее популярных интернет-ресуров на которых преподаватели могут как ознакомится, так и взять для практического применения на своих уроках ЭОР:

http://eorhelp.ru/ - в данном ЭОР для 5 класса представлены конспекты и презентации уроков по любой интересующей теме, также подготовлены ряд викторин, КВНов, тестов и т.д. Следует заметить, что данный ЭОР предназначен не только для изучения Информатики и Икт, но и других предметов обучения.

http://window.edu.ru/ - этот сайт представляет собой единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог ЭОР для учителей-предметников. Здесь представлено профессиональное и общее образование. С помощью фильтр ресурсов можно выбрать категории, позволяющие быстрее найти подробную информацию по интересующей теме. Для 5 класса представлены образовательные сайты, с помощью которых при переходе по ссылкам можно найти очень интересную информацию в области «Информатики и ИКТ» позволяющая расширить кругозор учащихся. Имеются электронные библиотеки, охватывающие широкий спектр учебных и методических материалов с открытым доступом по тематике информационно-коммуникационных технологий. В этом ЭОР очень много различных интересных направлений для развития детей например есть дополнительные информационные материалы в котором есть ссылки на детский лагерь с получением навыков в сфере информационных технологий, что позволяет детям раскрыть свой талант и научится чему-то новому.

http://www.openclass.ru – на данном ЭОР представлены база данных цифровых образовательных ресурсов и учебных материалов пользователей. Именно здесь можно выбрать ЦОР по вашему предмету и интересующему вопросу. В данном разделе становится возможным воспользоваться базой данных образовательных технологий, представленной в виде учебных материалов и цифровых/электронных образовательных ресурсов, которые были размещены самими участниками среды «Открытого класса». Плюс данного ЭОР в том что каждый ребенок может разместить свои работы ( "Создать - Цифровой образовательный ресурс" или "Создать - План-конспект урока" в модуле "Мой кабинет") что позволит учащимся раскрыть свой потенциал, поделиться знаниям с другими детьми и черпать для себя новую информацию. Для того, чтобы найти ресурс, можно использовать поиск по заданным характеристикам, например, предмет или класс, где его можно использовать.

http://www.school-collection.edu.ru/ - в данном ЭОР необходимо выбрать класс и предмет далее представлены тематические подборки ЦОР, нормативные документы (учебники; базисный план; примеры программ начального, основного, общего образования). Для 5 класса представлен конспект, видео и карточка ресурса, позволяющая легче ознакомиться с нужной темой.

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). В этом ЭОР представлен каталог ресурсов, с помощью которого нужно выбрать категорию направления образования, класс, предмет. Появятся ресурсы, существующие по заданному поиску. Данный материал неудобен для использования, так как его необходимо скачивать на ПК тогда можно будет посмотреть информацию.

http://www.olympiads.ru/ - сайт «Олимпиады по информатике». Представлены темы олимпиад, с которыми учащиеся самостоятельно могут ознакомиться и принять участие.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor5.php - в данном ЭОР представлено электронное приложение к учебнику «Информатика и ИКТ» для 5 класса. Здесь можно выбрать интересующего автора. Представлены ссылки на ресурсы ЕК ЦОР, позволяющие расширенно получить информацию. К каждой теме разработан конспект, презентация и иллюстрации. Имеется в конце электронного приложения компьютерный практикум для проверки знаний учащихся. Это очень удобный ЭОР, так как, позволяет учащимся более обширно изучить тему каждого урока и воспользоваться самообразованием для подготовки к следующему занятию.

http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Informatics-5class-92/Default.aspx - в этом ЭОР представлены тесть по «Информатике и Икт» для 5 класса. Учащиеся могут самостоятельно проверить свои знания. Потренироваться перед уроком.

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный образовательный портал http://www.ict.edu.ru .

Информационные образовательные технологии: блог- портал http://www.iot.ru

Отраслевая система мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности http://icttest.edu.ru

Таким образом, в настоящее время существует огромное количество ЭОР, которые могут использовать учителя на своих уроках. Но со временем потребности учеников меняются, изменяются и требования к проведению уроков, материал. Тем самым создание новых ЭОР востребована

Разработка электронного образовательного ресурса «Творческие задания по информатике для 5-7 классов»

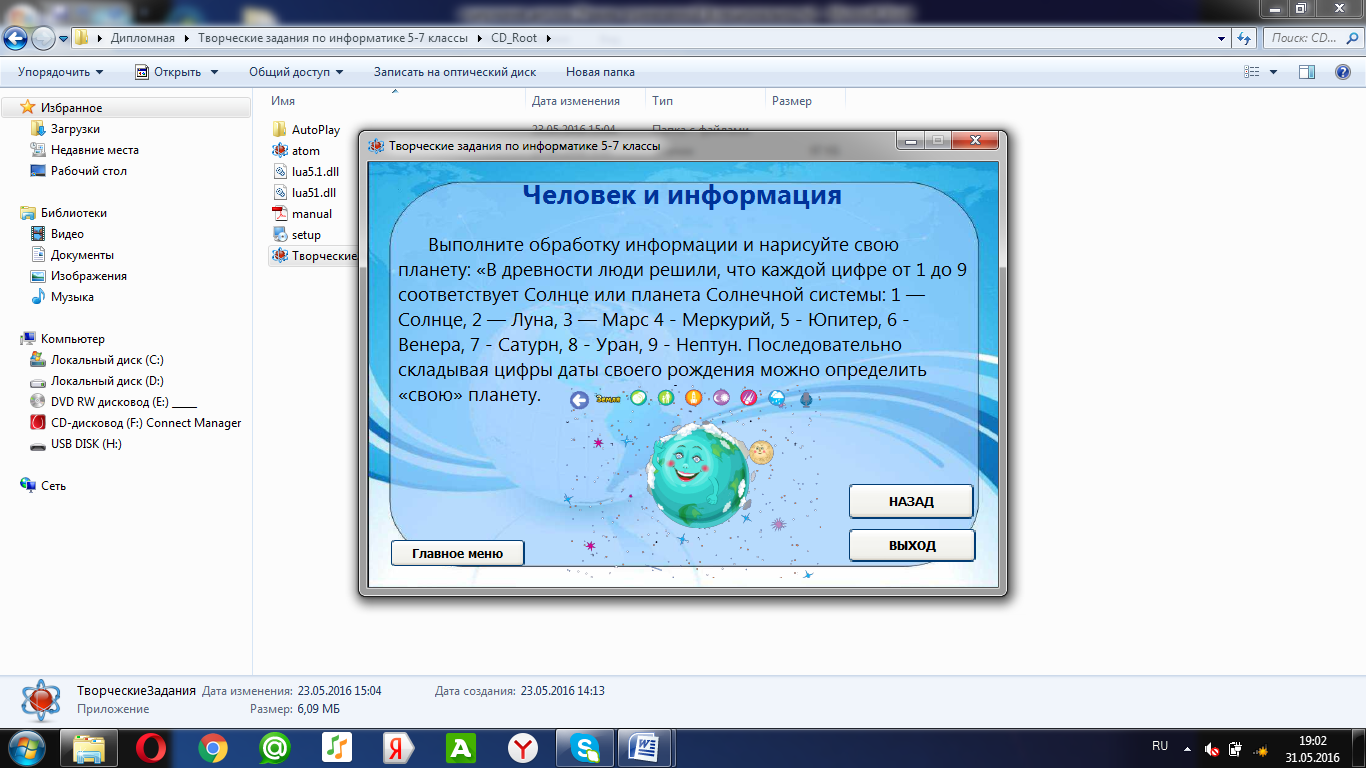

Цели и задачи электронного образовательного ресурса