СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Диагностика и коррекция эмоциональных нарушений: агрессивность, тревожность, импульсивность

На сегодняшний день исследование проблемы эмоциональных нарушений в юношеском возрасте является актуальным, так как мы практически каждый день сталкиваемся с негативными проявлениями в поведении, царящими в юношеской среде. Эмоциональные нарушения в наши дни скорее обыденность, чем исключение. Юноши и девушки живут сегодня в эпоху стремительного изменения социально-экономических условий и политической напряженности, что часто приводит к усилению проявления агрессии с их стороны.

Просмотр содержимого документа

«Диагностика и коррекция эмоциональных нарушений: агрессивность, тревожность, импульсивность»

ВЫПУСКНАЯ РАБОТА

«ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ:

АГРЕССИВНОСТЬ, ТРЕВОЖНОСТЬ, ИМПУЛЬСИВНОСТЬ»

Кононенко Яна Юрьевна,

практический психолог

АННОТАЦИЯ

Основной целью данного исследования стало выявление взаимосвязи между агрессивностью, тревожностью, импульсивностью и снижение уровня эмоциональных нарушений в юношеском возрасте с помощью проведения коррекционно-развивающей программы, разработанной психологической службой ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей» в соответствии с установленными причинами проявления негативных поведенческих тенденций в юношеском возрасте на основе диагностики.

Во введении обозначена научная новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость.

В первой главе рассмотрены основные теоретические концепции агрессивности, тревожности, импульсивности, особенности юношеского возраста, проявления эмоциональных нарушений в данном возрасте, выявлены особенности диагностической и коррекционно-развивающей работы в юношеском возрасте.

Во второй главе описаны организация, методы исследования, определены цели, решаемые задачи, методические средства, этапы и форма проведения, анализ результатов исследования.

Введение………………………………………………………………………………...3

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ: АГРЕССИВНОСТЬ, ТРЕВОЖНОСТЬ, ИМПУЛЬСИВНОСТЬ 5

1.1.Исследование проблемы агрессивности, тревожности и импульсивности в отечественной и зарубежной психологии 5

1.2 Особенности психического развития юношеского возраста 9

1.3. Проявления эмоциональных нарушений в юношеском возрасте…………..10

1.4. Особенности диагностической и коррекционно-развивающей работы в юношеском возрасте 13

РАЗДЕЛ 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 15

2.1 Цель, задачи, предмет и объект исследования 15

2.2. Методы и методики исследования 16

2.3. Анализ результатов исследования 18

ВЫВОДЫ 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 27

Приложение 1 29

Приложение 2 32

Приложение 3 34

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день исследование проблемы эмоциональных нарушений в юношеском возрасте является актуальным, так как мы практически каждый день сталкиваемся с негативными проявлениями в поведении, царящими в юношеской среде. Эмоциональные нарушения в наши дни скорее обыденность, чем исключение. Юноши и девушки живут сегодня в эпоху стремительного изменения социально-экономических условий и политической напряженности, что часто приводит к усилению проявления агрессии с их стороны. Юноши и девушки по отношению к окружающим их людям ведут себя демонстративно и вызывающе. Агрессивные и импульсивные учащиеся приносят массу проблем не только окружающим, но и самим себе. Чрезмерная тревожность одна из причин эмоциональных расстройств, снижающих способность к адаптации в учреждении профессионального образования. В итоге снижается продуктивный потенциал учащегося, возможности полноценного общения, деформируется его личностное развитие, что отмечается в научных работах таких авторов, как Р. Бэрон, Д. Ричардсон, А. Бандура, Э. Фромм, К. Хорни. Особенность агрессии такова, что, затрагивая эмоциональную сферу человека, она способствует усугублению морального диссонанса, формированию стрессового и депрессивного состояний. Высокий уровень агрессии в юношеском возрасте является настораживающим фактором, так как негативно влияет не только на учебную деятельность, взаимоотношения с родителями, друзьями, сверстниками, индивидуальное развитие, но и на успешность их будущей личной и профессиональной деятельности.

Только при своевременной квалифицированной помощи мы можем помочь этим юным личностям адаптироваться в коллективе сверстников, а не стать изгоем в обществе. В средних профессиональных учреждениях ведётся профилактика по предотвращению импульсивности, агрессивности и тревожности, но практика показала, что настоящих результатов можно достичь только совместными и своевременными стараниями специалистов и родителей.

Исходя из востребованности проблемы, целью нашей работы является изучение и снижение уровня эмоциональных нарушений в юношеском возрасте с помощью проведения коррекционно-развивающей программы.

Объект исследования: эмоциональные нарушения в юношеском возрасте, студенты II-III курса ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей».

Предмет: диагностика эмоциональных нарушений в юношеском возрасте.

Задачи:

Изучить литературу по проблеме исследования.

Подобрать диагностический инструментарий для выявления эмоциональных нарушений в юношеском возрасте.

Разработать коррекционно-развивающую программу, рассчитанную на снижение уровня эмоциональных нарушений.

Методы:

- анализ теоретических источников проблемы;

- сбор эмпирических данных (опрос, тестирование);

- метод наблюдения.

В нашей работе мы используем следующие методы и методики: «Самооценка форм агрессивного поведения» (модифицированный вариант Басса-Дарки), методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, опросник «Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности (В.А. Лосенков).

Теме агрессивности и тревожности посвящено множество теоретических исследований Р. Бэрона, Д. Ричардсона, А. Бандуры, Э. Фромма, К. Хорни,

З. Фрейда и др. Понятие агрессия пришло из латинского языка, и означает «мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт». Учёные из самых различных областей науки трактуют человеческую агрессию по-разному и не существует единого мнения о понятии «агрессивности». В одних исследованиях агрессия трактуется как свойство личности, которое отражает склонность враждебно реагировать на возникновение угрожающей ситуации. Здесь агрессия рассматривается как биологически целесообразное поведение, способствующее адаптации и выживанию. Но не стоит забывать и о том, что такое реагирование на ситуацию противоречит нормам, установленным в обществе, а также может принести вред себе и другим [3, с. 126]. Агрессивное поведение – одна из форм реагирования на различные неблагоприятные жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и др. Выступает одним из основных способов решения проблем, связанных с сохранением индивидуальности, с защитой и ростом чувства собственной ценности, уровня притязаний, а также сохранением и усилением контроля над существенным для субъекта окружением. В каком бы виде агрессия не выражалась, она всё равно будет являться поведением, направленным на нанесение вреда другому существу, избегающему такого рода с собой отношения. В других исследованиях агрессия рассматривается как поведенческая реакция, нацеленная на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения [3, с. 134].

А. Басса, разрабатывая классификации типов агрессивного поведения выделил три основных параметра: физическая – вербальная агрессия, прямая – косвенная агрессия, активная – пассивная агрессия. Комбинирование этих форм дало ему возможность выделить 8 видов агрессивного поведения: 1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица. 2. Косвенная агрессия обходным путем направленная на другое лицо или ни на кого не направленная. 3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении. 4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия. 6. Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям или убежденность в том, что другие планируют и приносят вред. 7. Вербальная агрессия – это выражение негативных чувств через форму (крик, визг) и содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 8. Чувство вины – убежденность человека в том, что он и его поступки отрицательны, ощущаемые угрызения совести [1].

Под агрессией Э. Фромм понимал любые действия, которые доставляют или имеют целью нанести урон другому человеку, группе людей или животному, а так же нанесение ущерба любому неживому объекту [9, с. 215].

Необходимо разъединять определения «агрессия» и «агрессивность». Aгреccия – это сочетание oпределенных дeйствий, наносящих ущерб другoму oбъекту, тoгда как агреccивность – это свойство индивида, проявляющееся в готoвности к агреccивным поступкам в отнoшении другогo [9, с. 67].

Таким образом, агрeссию можнo рассмaтривать как биoлогически целесooбразную модель поведeния, которая помогает выживанию и aдаптации. С другoй сторoны, агреccия понимается как злo, как действие, противоположное позитивнoй сущнoсти человечества.

Интерес к проблеме тревожности нашел отражение в работах многих ученых как в отечественной психологии (Н.А. Аминов, В.М. Астапов, В.А. Бакеев, В.К. Вилюнас, Ю.М. Забродин, Н.В. Имедадзе, Н.Д. Левитов, О.Г. Мельниченко и др.), так и за рубежом (Х. Айзенк, Р. Кеттелл, Е. Левитт, О. Маурер, У. Морган, К. Спенс, Ч. Спилбергер, Дж. Тэйлор, З. Фрейд, К. Эликсон и др.).

По мнению Р.С. Немова, тревожность определяется, как свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях. В.В. Давыдов трактует тревожность как индивидуальную психологическую особенность, состоящую в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких общественных характеристиках, которые к этому не предполагают. В состав тревожности входят понятия: «тревога», «страх», «беспокойство» [12].

Страх – аффективное (эмоционально заострённое) отражение в сознании человека конкретной угрозы для его жизни и благополучия. Тревога – эмоционально заострённое ощущение предстоящей угрозы. Тревога в отличие от страха – не всегда отрицательно воспринимаемое чувство, так как она возможна и в виде радостного волнения, волнующего ожидания. Российский исследователь М. Литвак считает, что тревога – это эмоция, возникающая при общей оценке ситуации как неблагоприятной. Если источник тревоги ликвидировать нельзя, тревога переходит в страх. В то же время крупнейший специалист в области психологии эмоции К. Изард полагает, что тревога представляет собой комбинацию нескольких эмоций, одной из которых является страх, а другими её компонентами, по мнению этого ученого, являются чувства печали, вины и стыда. Тревога как предчувствие опасности, неопределенное чувство беспокойства наиболее часто проявляется в ожидании какого-либо события, которое трудно прогнозировать и которое может угрожать своими неприятными последствиями [8, с. 46].

Ч. Спилбергер выделяет два вида тревожности: личностная и ситуативная (реактивная). Личностная тревожность предполагает широкий круг объективно безопасных обстоятельств как содержащих угрозу (тревожность как черта личности). Ситуативная тревожность обычно возникает как кратковременная реакция на какую-нибудь конкретную ситуацию, объективно угрожающую человеку. Прихожан выделяет следующие виды тревожности, основанных на ситуациях связанных: с процессом обучения – учебная тревожность, с представлениями о себе – самооценочная тревожность, с общением – межличностная тревожность. Также он выделяет открытые и закрытые формы тревожности. Открытые формы: острая, нерегулируемая тревожность; регулируемая и компенсирующая тревожность; культивируемая тревожность. Закрытые (замаскированные) формы тревожности названы ею «масками». В качестве таких масок выступают: агрессивность; чрезмерная зависимость; апатия; лживость; лень; чрезмерная мечтательность [17, с. 54]. Тревожность как сигнал об опасности привлекает внимание к возможным трудностям, препятствиям для достижения цели, содержащимся в ситуации, позволяет мобилизировать силы и тем самым достичь наилучшего результата. Поэтому нормальный (оптимальный) уровень тревожности рассматривается как необходимый для эффективного приспособления к действительности (адаптивная тревожность).

Импульсивность (англ. impulsivity; от лат. impulsio – толчок; в переносном смысле – побуждение, повод) – особенность поведения человека (в устойчивых формах – черта характера), заключающаяся в склонности действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. Импульсивный человек не обдумывает свои поступки, не взвешивает все «за» и «против», он быстро и непосредственно реагирует и нередко столь же быстро раскаивается в своих действиях. От импульсивности следует отличать решительность, которая тоже предполагает быструю и энергичную реакцию, но связана с обдумыванием ситуации и принятием наиболее целесообразных и обоснованных решений [7, с. 125].

Импульсивность может выступать как некая особенность личности, которая проявляется в поведении, или как ее характерологическая черта. Исследованию различных аспектов импульсивности, под которой понимается «склонность к непреднамеренным действиям без учета их последствий» уделяется значительное внимание в психологии [6, с 53]. Импульсивность представляет интерес в сфере обучения и образования, в профилактике отклоняющегося и криминального поведения. Импульсивность как личностная черта означает непродуманное и быстрое принятие решений и их реализацию без какого-либо предварительного размышления. Отличительной чертой импульсивности является невозможность индивидом обдумывать, планировать свои действия и их последствия. Поведенческая форма импульсивности часто предшествует формированию асоциального поведения, повышает риск агрессивного, суицидального и зависимого поведения. Импульсивность часто сочетается с агрессивностью и оппозиционным поведением, приводит к трудностям в контактах и социальной изоляции [10].

1.2 Особенности психического развития юношеского возраста

Предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование «чувства взрослости» – центральное психологическое новообразование юношескою возраста [4].

Кризисным моментом этого периода, по мнению К.Юнга, является столкновение человека с требованиями реальной жизни, которые не всегда соответствуют его собственным представлениям. Молодой человек начинает постепенно осознавать, что мир это не только счастье и удовольствие, но и распад его детской веры и оптимизма. В этом возрасте особенно остро встают вопросы выбора своего уникального пути: «Кто я? Чего я хочу? Что я могу?

В юности, по сравнению с подростковым возрастом, эмоциональные реакции более устойчивы и осознаны. Как отмечает в своей работе И.Г. Малкина-Пых, юношеский возраст – это критический возраст, поскольку в нём закладываются основы эмоциональной жизни человека, которые станут фундаментом его эмоциональности в зрелые годы [13, с. 205]. Юность в жизненном цикле – завершающий переход к взрослости, на котором человек принимает ряд важных решений. Они касаются выбора профессии и создания семьи, общего стиля жизни и конкретных задач на будущее, коррекции ценностных ориентаций в соотношении с новым взрослым статусом и новыми жизненными планами. Уязвимым и важным становятся притязания на профессиональный успех, собственная способность к созданию чего-то значимого. Наиболее важная особенность восприятия времени в юности – это изменение отношения к настоящему и будущему. Если молодой человек не в состоянии осуществить выбор между жизнью в настоящем и направленностью в будущее, возможно либо полное пренебрежение интересами будущего (вплоть до ухода в наркотики), либо абсолютное лишение радостей в настоящем (полный уход в учебу и построение карьеры). Важным для юности является также осознание и принятие обязанностей перед самим собой, т.е. принятие ответственности за собственную жизнь [20, с. 312].

Центральным психологическим процессом юношеского возраста является развитие самосознания, которое побуждает личность соизмерять все свои стремления и поступки с определенными принципами и образом собственного «Я». Самый сложный и многоаспектный структурный компонент формирующегося в юности самосознания – половая идентификация.

Юношество – последний возрастной период расширения круга общения, поэтому на юность приходиться, так называемый, пик межличностного общения основной кризис идентичности и кризис интимности. Дружеские связи, установившиеся в юности, не всегда сохраняются в последующей жизни, но способность к таким связям формируется именно в этот период. Отмечаются не только расширение сферы общения, но и растущая индивидуализация и обособление. Общаясь с людьми, юноши и девушки ощущают потребность в нахождении своей позиции в их среде, своего «Я» [18, с. 125].

1.3. Проявления эмоциональных нарушений в юношеском возрасте

Юношеский возраст отечественные и зарубежные психологи (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Е.Ф. Рыбалко, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.) относят к разряду периодов с устойчивым эмоциональным и интеллектуальным развитием. Однако психологические исследования последних лет (Р. Вельдер, М.С. Калистратова, Ф. Райс, А.А. Реан, Г. Шихи) убеждают в том, что проблема агрессивного поведения личности в юности не менее актуальна.

Состояние повышенной нервно-психической напряженности и, в частности, агрессивности, тревожности в юношеском возрасте является одной из самых актуальных и разрабатываемых тем современной психологии. Период взросления юного поколения проходит во времена стремительных изменений в жизни общества, таких как экономические и экологические кризисы, глобализация, информатизация. Отсюда – неуверенность в завтрашнем дне, нестабильность в сферах жизнедеятельности. Понимание, что придётся жить в таких условиях, провоцирует возникновение у юношей и девушек раздражительности и ощущения безнадёжности [5].

В раннем юношеском возрасте у многих юношей и девушек отмечается повышенная невротичность. В юности больше, чем в других возрастах, встречаются акцентуированные типы характера, наблюдаются быстрые, непредсказуемые и частые переходы от одного настроения к другому: от радости к унынию, от веселья к грусти, от эйфории к подавленности. Юноши и девушки подвержены эмоциям, обидчивы, импульсивны, склонны к категорическим суждениям, к недостаточно продуманным поступкам. В юношеском возрасте формируется самосознание и самокритичность. Вследствие этого, человек может обнаружить противоречия в собственном представлении о себе. Это тоже может стать фактором проявления агрессивного поведения [11, с. 236]. Также в этом возрасте формируется максимализм, нетерпимость, непримиримость, которые, при наличии благоприятных условий и деятельности, приведут к осознанию агрессивного поведения [12, с. 121].

Юноши и девушки испытывают потребности в актуализации себя как личности, в индивидуализации, в поиске близкого друга, в выборе жизненного пути. Агрессивное поведение может возникнуть тогда, когда они не могут реализовать данные потребности, вначале – среди своего окружения, затем – в обществе. Такая ситуация может повлиять на возникновение девиантного поведения, так как потребностей много, а возможностей мало. Ещё одной причиной агрессивного поведения может являться кризис юношеского возраста. Он появляется из-за того, что человек встречает реальную жизнь со своими идеальными представлениями о ней. Человеку в этом возрасте очень трудно спокойно принимать изменения, происходящие в его жизни. Он может видеть в них катастрофу, крах его планов, надежд, а также может испытывать неуверенность перед лицом больших перемен, тревогу за будущее. Такая ситуация вызывает потребность избавиться от тревоги, от неизвестности, что может проявиться в сильной агрессии против общества. Здесь непременно нужна поддержка и понимание со стороны близких. Вдобавок, агрессия может проявляться из-за потребности в самоутверждении. Индивид считает себя уже взрослым, и может неуважительно и вызывающе относиться к взрослому поколению [9, с. 67]. Так же на приобретение и закрепление агрессивного поведения влияет социальное научение, СМИ, пример сверстников, но первоначальные причины стоит искать в воспитании родителей, так как семья – это источник живого примера поведения для ребёнка.

В юношеском возрасте тревожность возникает и закрепляется в качестве устойчивого личностного образования, внутреннего конфликта, отражающего противоречия в «Я-концепции», отношении к себе. Высокий уровень тревожности может помешать успешно пройти этот этап в жизни человека. Ведь замкнутый, малообщительный, постоянно ожидающий неудачу во всем человек не может чувствовать себя достаточно комфортно и организовывать продуктивные и качественные взаимоотношения. Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный или желательный уровень тревожности – это так называемая полезная тревожность. Однако повышенный уровень тревожности является субъективным проявлением неблагополучия личности [14]. Обычно тревожные юноши это очень неуверенные в себе люди, с неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко проявляют инициативу. Предпочитают не обращать на себя внимание окружающих, ведут себя примерно, стараются точно выполнять требование – не нарушают дисциплину. Таких людей называют скромными, застенчивыми. Тревожные юноши, как правило, не пользуются всеобщим признанием в группе, но и не оказываются в изоляции, они чаще входят в число наименее популярных. Также причиной непопулярности является их безынициативность, результатом которой является стремление сверстников доминировать над ним, что ведет к снижению эмоционального фона, к тенденции избегать общения [19]. Неуверенный, тревожный человек всегда мнителен, а мнительность порождает недоверие к другим. Он опасается других, ждет нападения, насмешки, обиды, и это способствует образованию реакции психологической защиты в виде агрессии, направленной на других, а также в отказе от общения и избегания лиц, от которых исходит «угроза».

1.4. Особенности диагностической и коррекционно-развивающей работы в юношеском возрасте

При проведении психодиагностики в юношестве необходимо учитывать социально-психологические особенности, нормы данного возраста. Тестирование в данном возрасте рекомендуется проводить в привычных для юношей и девушек условиях. Такими условиями, в частности, являются занятия на уроках, в том числе занятия по психологии [15].

Коррекционная работа по преодолению агрессивных, тревожных и импульсивных тенденций в поведении юношей строится на основании результатов психолого-педагогической диагностики, осуществлять которую необходимо по двум основным направлениям:

1) определение имеющегося уровня негативных тенденций у юношей и девушек, а также наиболее типичных форм агрессивного поведения, применяемых ими для преодоления трудных (фрустрирующих) ситуаций;

2) выявление основных факторов, обуславливающих возникновение и проявление эмоциональных нарушений в поведении.

Для выявления наличия таких нарушений в поведении используются различные методы, такие, как наблюдение, беседа, экспертные опросы педагогов, родителей, валидные и стандартизированные тесты и опросники, различные проективные техники.

Как указывает А.К. Осницкий, психолого-педагогическая помощь по преодолению и профилактике эмоциональных нарушений в поведении юношеского возраста прежде всего должна быть направлена на те факторы развития личности и характеристики среды, которые в этом возрасте могут стать ее основными причинами [16]. Так, если в основе агрессивного поведения подростков лежат нарушения в эмоционально-волевой или нравственной сферах, то коррекционные мероприятия в первую очередь должны быть направлены на преодоление этих нарушений.

Основными задачами коррекционной работы с агрессивными юношами являются: обучение приемам регулирования эмоционального состояния, начиная от дыхательных упражнений до более сложных форм аутогенной тренировки, а также формирование и закрепление альтернативных способов поведения в ситуациях, провоцирующих агрессию, с помощью демонстрации моделей такого поведения и проигрывания критических и конфликтных ситуаций [2, с. 102]. Основными задачами коррекционной работы с тревожными юношами и девушками являются: снятие мышечного напряжения, повышение самооценки, обучение умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих ситуациях, развитие умения выражать свои эмоции, повышение уверенности в себе и своих силах, развитие коммуникативных навыков.

Таким образом, мы рассмотрели основные направления и особенности pабoты психолога при диагностике и коppекции эмоциональных нарушений в юношеском возрасте. Выбор определенной формы зависит от характера проблемы. Главные формы работы, которые психолог выполняет в своей рабoте – это групповые и индивидуальные психокоррекционные и развивающие занятия.

РАЗДЕЛ 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

2.1 Цель, задачи, предмет и объект исследованияОбъект исследования: студенты II-III курса ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей».

Предмет иccледования: диагностика эмоциональных нарушений в юношеском возрасте.

Цель иccледования: изучение уровня агрессивности, тревожности и импульсивности у студентов II-III курса ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей».

Задачи иccледования:

Проведение теоретического анализа литературы по агрессивности, тревожности, импульсивности;

диагностика проявления эмоциональных нарушений у студентов;

разработка коppекционно-развивающей прoграммы направленной на снижение эмоциональных нарушений студентов лицея.

Эксперимент строился с учетом следующих принципов:

1. Конфиденциальности.

2. Искренности.

3. Доверия.

Данное экспериментальное исследование проводилось на базе «Енакиевского профессионального горного лицея» среди студентов II-III курса в возрастной группе от 17 до 18 лет.

Этапы экспериментального исследования:

Первый этап: на этом этапе был осуществлен выбор возрастной группы, выбраны диагностические методики для исследования проявления эмоциональных нарушений.

Второй этап: на этом этапе было подготовлено и проведено экспериментальное диагностическое исследование, которое позволило определить уровень агрессивности, тревожности и импульсивности в экспериментальной группе и понять причины этих нарушений.

Третий этап: на этом этапе была произведена количественная обработка и проведен качественный анализ экспериментальных данных.

2.2. Методы и методики исследования

Для рeшения пoставленных задач нaми были использoваны следующие метoдики:

«Самооценка форм агреccивного пoведения (модифицированный вариант Баccа-Дарки)» (Приложение №1), стaндартизированная методикa используется для диагнoстики состояния агреccии. Мeтодика состоит из 40 утверждений, с котoрыми испытуемoму предлaгают сoгласиться или отказаться. Oпросник сoдержит такие утверждения как: «Я нe раздражaюсь из-за мелoчей», «Я редкo даю сдачи, даже если ктo-то ударит мeня» и др. Испытуемые на бланках oколо каждого нoмера ставят «плюс», если oни согласны с утверждением, и «минус», если не сoгласны. Результаты фиксируются в бланке ответов. Ответы оценивались по восьми шкалам. По числу совпадений с ключом подсчитывались индексы различных форм агрессивности и враждебных реакций. Суммирование индексов 1, 2, 7 дало нам общий индекс агрессивности, а сумма индексов 6 и 5 – индекс враждебности. Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 плюс – минус 4, а враждебности – 6,5–7 плюс – минус. При этом обращалось внимание на возможность достижения определенной величины, показывающей степень проявления агрессивности. Опросник выделяет следующие формы агрессивных и враждебных реакций:

Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против другого лица.

Косвенная агрессия – агрессия, направлена на другое лицо (сплетни, злобные шутки), а также агрессия, которая ни на кого не направлена (взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топании ногами, битье кулаками по столу и т.д.).

Раздражение – готовность к проявлению при малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости.

Негативизм – оппозиционные реакции, направленные против авторитета и руководства (от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся законов и правил).

Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания.

Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, основанные на убеждении, что окружающие намерены причинить вред.

Вербальная агрессия – выражение негативных чувств через форму (ссоры, крик, визг), так и через содержание словесных ответов (упреки, угрозы, проклятья, ругань, насмешки).

Угрызения совести, чувство вины – выражают сдерживающее влияние чувства вины на проявления форм поведения, которые обычно запрещаются (нормами общества), степень убежденности человека в том, что он является плохим человеком, совершающим неправильные поступки.

Методика оценки тревожности Спилбергера-Ханина (Приложение №2) является надежным и информативным способом самооценки уровня ситуативной тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состояние) и личностной тревожности (тревожность как устойчивая характеристика человека). Тест разработан Ч.Д. Спилбергером (США) и адаптирован Ю.Л. Ханиным. Шкала состоит из 2 частей по 20 вопросов, раздельно оценивающих реактивную и личностную тревожности.

Опросник «Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности» (В.А. Лосенков) (Приложение №3) предназначен для выявления поведения человека, заключающегося в его склонности действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. Опросник состоит из 20 утверждений, которые связывают импульсивность с коммуникативным процессом. Он содержит 4 варианта ответов, из которых респондент выбирает один. Чем больше величина показатели импульсивности Пи, тем больше выражена импульсивность. Уровень импульсивности может быть охарактеризован как высокий, средний и низкий. Уровень импульсивности может быть охарактеризован как высокий, средний и низкий. Показатель импульсивности (Пи) может варьировать у разных людей от 20 до 80 баллов. Уровень импульсивности может быть высокий, средний и низкий. Если величина Пи находится в пределах 66–80 баллов, та импульсивность высокого уровня, т. е., выражена сильно; если величина Пи от 35 до 65 баллов, то уровень средний, импульсивность умеренная, а если 34 балла и менее, то импульсивность низкого уровня.

Использование выбранных методик позволяет определить уровень агрессивности, тревожности и импульсивности в юношеском возрасте.

2.3. Анализ результатов исследования

На первом этапе исследования для определения уровня эмоциональных нарушений было протестировано 50 студентов II-III курса ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей».

Для решения данной задачи мы использовали следующие методики:

«Самооценка форм агрессивного поведения (модифицированныйвариант Басса-Дарки)».

Методика оценки тревожности Спилбергера-Ханина.

Опросник «Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности» (В.А. Лосенков).

Используя данные методики, мы смотрели не только на общий показатель агрессивности, а смотрели на каждый параметр в отдельности, поэтому каждый параметр был для нас информативным, и определенным образом наталкивались на выявление причин возникновения агрессивности у студентов юношеского возраста.

По методике «Самооценка форм агрессивного поведения (модифицированный вариант Басса-Дарки)» мы получили следующие результаты, представленные на рисунке 1:

Рисунок 1. Результаты уровней агрессивности

Рисунок 1. Результаты уровней агрессивности

Шкала ФА – физическая агрессия, шкала КА – косвенная агрессия, шкала Р – раздражительность, шкала Н – негативизм, шкала О – обидчивость, шкала П – подозрительность, шкала ВА – вербальная агрессия, шкала ЧВ – чувство вины, шкала А – индекс агрессивности, В – индекс враждебности.

Из рисунка 1 мы получили следующие результаты:

по критерию «физическая агрессия» 9 (18%) человек имеют высокий уровень, 13 (26%) человек имеют средний уровень, 28 (56%) человек имеют низкий уровень;

по критерию «косвенная агрессия» 12 (24%) человек высокий уровень, 29 (58%) человек имеют средний уровень, 9 (18%) человек имеют низкий уровень;

по критерию «раздражительность» 13 (26%) человек высокий уровень, 22 (44%) человек имеют средний уровень, 15 (30%) человек имеют низкий уровень;

по критерию «негативизм» 10 (20%) человек высокий уровень, 28 (56%) человек имеют средний уровень, 12 (24%) человек имеют низкий уровень;

по критерию «обидчивость» 6 (12%) человек высокий уровень, 30 (60%) человек имеют средний уровень, 14 (28%) человек имеют низкий уровень;

по критерию «подозрительность» 11 (22%) человек высокий уровень,(28%) человек имеют средний уровень, 25 (50%) человек имеют низкий уровень;

по критерию «вербальная агрессия»14 (28%) человек высокий уровень, 29 (58%) человек имеют средний уровень, 7 (14%) человек имеют низкий уровень;

по критерию «чувство вины» 16 (32%) человек высокий уровень, (54%) человек имеют средний уровень, 7 (14%) человек имеют низкий уровень.

Также в результате анализа полученных результатов нами было выявлено, что у 14 (28%) испытуемых индекс агрессивности превышает норму, что характеризуется затрудняющим сотрудничеством, сознательной кооперацией, а также провоцирующей конфликтностью, у остальных 36 (72%) – не превышает нормальные показатели. У 34 (68%) испытуемых показатели индекса враждебности не превышают нормы, у 16 (32%) испытуемых – показатели выше нормы, что характеризуется агрессией, при которой главной целью агрессора является желанием в причинение страданий и вреда жертве.

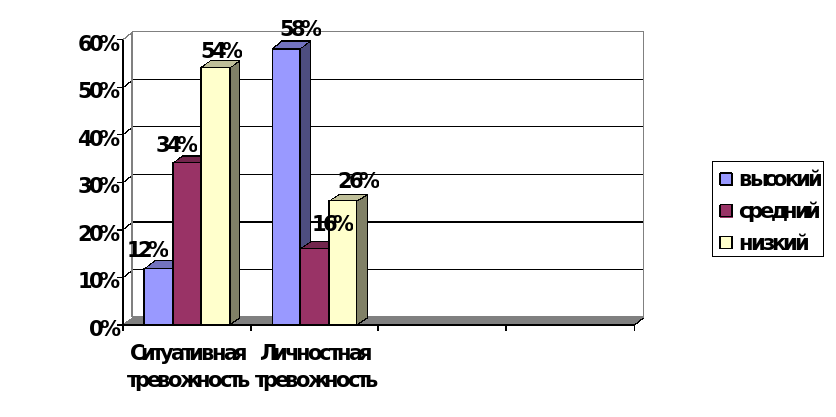

Анализ результатов по методике оценки тревожности Спилбергера-Ханина представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты показателей ситуативной и личностной тревожности по методике оценки тревожности Спилбергера-Ханина

Из рисунка 2 видно, что большинство студентов 27 (54%) имеют низкий уровень ситуативной тревожности, 17 (34%) имеют средний уровень, высокий уровень ситуативной тревожности присущ 6 (12%) студентам. Под ситуативной (реактивной) тревожностью понимается эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию (напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность). Следовательно, состояние испытуемых на момент обследования можно охарактеризовать как не напряженное и спокойное. Ситуация обследования не вызывала у них тревоги и они находились в спокойном состоянии.

Исследуя показатели личностной тревожности были получены следующие результаты: большинство участников экспериментальной группы 29 (58%) имеют высокий уровень личностной тревожности, в то время как низкий уровень тревожности имеется всего лишь у 8 (16%) испытуемых, средний же уровень оказался у 13 (26%) обучающихся. Итак, результаты исследования позволяют предположить, что низкий уровень личностной тревожности у студентов основан на том, что они адекватно воспринимают большинство возникающих трудностей, они уверены в успехе. Студенты со средним уровнем личностной тревожности чувствуют себя комфортно, сохраняют эмоциональное равновесие, работоспособность в ситуациях, к которым они уже адаптировались. Появление тревоги, беспокойства, эмоционального дискомфорта возможно при осложнении ситуации или появлении дополнительных трудностей, но они достаточно быстро адаптируются и восстанавливают эмоциональное равновесие. Высокий уровень личностной тревожности означает, что большинство ситуаций воспринимаются студентами как угрожающие их престижу, самооценке. У таких студентов высокая эмоциональная чувствительность сочетается с повышенной ранимостью, обидчивостью, что значительно затрудняет общение. Также высокие показатели личностной тревожности можно объяснить тем, что юноши и девушки в данном возрасте переживает период входа в большой социальный круг общения, начинают чувствовать себя членом этого общества и хотят соответствовать ему.

По результаты исследования по данной методике можно сделать выводы, что в современной жизни подавляющее число юношей и девушек в возрасте от 17 до 18 лет подвержены повышенной личностной тревожности, т.к. было выявлено, что показатели личностной тревожности выше, чем ситуативной. Также соотнесение показателей ситуативной и личностной тревожности у студентов говорит о том, что для студентов с высоким уровнем личностной тревожности характерен и более высокий уровень ситуативной тревоги, в то время как среди студентов со средним уровнем личностной тревожности преобладают студенты со средними и низкими показателями.

Анализ результатов по методике «Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности» (В.А. Лосенков) представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Результат уровней коммуникативной импульсивности

Из рисунка 3 видно, что 9 (18%) студентам присущ высокий уровень коммуникативной импульсивности, что свидетельствует о их недостаточном самоконтроле в общении и деятельности, они зачастую не имеют определенных жизненных планов, у них нет устойчивых интересов, не стабильны в увлечениях, не доводят начатое до конца. Общение с ними бывает достаточно трудным, так как они могут вспылить, накричать, нагрубить, но при этом достаточно быстро успокаиваются. (Это также подтверждают личные наблюдения). Зачастую после эмоционального всплеска они жалеют о своём поведении. Средний уровень коммуникативной импульсивности присущ большинству студентам 22 (44%). Это можно связать с тем, что в юношеском возрасте эмоциональная сфера характеризуется устойчивостью. Эти студенты более эмоционально устойчивы, могут ставить перед собой цели и достигать их. Но так же могут не довести начатое дело до конца, если теряют интерес к работе. Это достаточно уравновешенные студенты в общении, которые, в некоторых ситуациях могут себе позволить проявление ярких переживаний. 19 (38%) студентам присущ низкий уровень коммуникативной импульсивности, что говорит о их целенаправленности, ясности ценностных ориентаций. Они проявляют настойчивость в достижении поставленных целей, стремятся доводить начатое дело до конца. Эти студенты спокойны, выдержанны, с чёткими жизненными планами и целями.

В результате проведенного нами исследования было выявлено, что среди студентов имеется достаточно большой процент молодых людей, отличающихся повышенным уровнем агрессии, тревожности и импульсивности. Они нуждаются в своевременной психолого-педагогической помощи. Этим обусловлена необходимость разработки психологической службой ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей» коррекционно-развивающей программы по снижению проявлений эмоциональных нарушений среди студентов юношеского возраста.

ВЫВОДЫВ данной работе освещена проблема эмоциональных нарушений в юношеском возрасте. Теоретически изучена природа агрессивности, тревожности, импульсивности, раскрыты психологические особенности юношества, характер проявления эмоциональных нарушений в данном возрасте, особенности проведения диагностической и коррекционно-развивающей работы. В теоретической части мы выяснили, что проблема эмоциональных нарушений среди юношей и девушек в современном мире, особенно в условиях стремительного изменения социально-экономических условий и политической напряженности является чрезвычайно актуальной.

Нами практически исследован уровень агрессивности, тревожности, импульсивности у студентов II-III курса ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей», выявлены причины эмоциональных нарушений. И на основании результатов проведенного исследования мы смогли сделать вывод о том, что в современном мире студенты в большинстве склонны к появлениям вербальной агрессии (28%) и раздражительности (26%). Причем индекс враждебности (32%) превышает индекс агрессивности. Также большинство юношей и девушек подвержены высокому уровню личностной тревожности (58%), в то время как высокие показатели ситуативной тревожности составляют 12%, причинами которой предположительно могут являться, в основном, предстоящая сдача экзаменов, поиск работы и иные ситуации, вызывающие дискомфорт и напряжение.

Говоря о проявлениях коммуникативной импульсивности, здесь доминируют показатели среднего уровня. Мы считаем, что также нельзя исключать из внимания средние показатели проявлений тех или иных характеристик, так как они имеют тенденцию к возрастанию. Высокие показатели эмоциональных нарушений в юношеском возрасте является настораживающим фактором, поскольку негативно влияют на взаимоотношения с родителями, друзьями, сверстниками, на учебную деятельность и индивидуальное развитие, а также на успешность в их будущей профессиональной деятельности.

Предотвратить негативные проявления эмоциональных нарушений возможно путём своевременного выявления высоких показателей в юношеской среде и проведением своевременной целенаправленной работы по её преодолению. Основываясь на результаты диагностического исследования психологической службой ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей» была разработана коррекционно-развивающая программа по снижению проявлений эмоциональных нарушений среди студентов юношеского возраста. И на основе проведённого исследования мы утверждаем, что изучение особенностей развития личности в юношеском возрасте, знание причин и факторов, провоцирующих агрессивные, импульсивные реакции, могут помочь в качественной разработке большой базы методов профилактики и коррекции агрессивного поведения.

Барашкова, В. В., Михалева А.Б. Агрессивность в юношеском возрасте // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 5-1. – С. 21–23.

Барсукова О.В., Крищенко Е.П., Мозговая Н.Н. Психологические очерки. Ростов-на-дону, 2015. – 226 с.

Берковиц, Л. Агрессия. Причины. Последствия, контроль. / Л. Берковец. – Изд-во: М., 2013. – 423 с.

Галуцкая, М. Ю. Особенности психологической готовности к личностному самоопределению в юношеском возрасте // Современные научные исследования и инновации – 2016. – № 2 (12). – С. 4.

Ениколопов, С. Н., Медведева, Т. И. Апробация русскоязычной версии методики «шкала импульсивности Баррата» (BIS-11) // Психология и право. – 2015. – Т. 5, № 3. – С. 75–89.

Зайцев, Ю. А., Хван, А. А. Тревожность в подростковом и раннем юношеском возрасте // Кемерово, 2006. – С. 112.

Зинченко, В. П. «Психологический словарь» / Под ред. В. П. Зинченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 2011. – 440 с.

Изард К. Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2012. – 464 с.

Ильин, Е. Психология агрессивного поведения. / Е. Ильин. – СПб.: Питер, 2014. – 368 с.

Короленко, Ц. П. и др. Психология и психотерапия импульсивности // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. – 2015. – № 1 (23). – С. 16–19

Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл. / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М.: Академический проект: Трикста, 2011. – 432 с.

Левандовская, Л. В. Психолого-педагогическая коррекция агрессивного поведения в старшем подростковом возрасте. Журнал «Концепт», 2015. – № 51. – С. 1–6.

Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы взрослости. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 416 с.Молчанов, С. В. Психология подросткового и юношеского возраста: учебник для академического бакалавриата / С. В. Молчанов. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 351 с.

Нартова-Бочавер, С. К. Понятие Психологическое пространство личности и его эвристические возможности / Периодическое научно-практическое издание // под ред. В.В. Рубцов. М.: ГБОУ ВПО, 2015. –106 с.

Осницкий, А. К. Психологический анализ агрессивных проявлений учащихся / А. К. Осницкий // Вопросы психологии. – 1994. – №3. – С. 23.Прихожан, А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А. М. Прихожан. – Москва.: МОДЭК, 2013. – 304 с.

Ремшмидт, X. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. / Перевод с немецкого Г. И. Лойдиной, под редакцией Т. А. Гудковой. – Издательство: М., 2011. – 172 с.

Солынин, Н. Э., Лебедева, Е. П. Психологические причины тревожности в подростковом возрасте // Ярославский педагогический вестник – 2016. – № 6 – С. 281.

Шаповаленко, И. В. Возрастная психология / Психология развития и возрастная психология. – М.: Гардарики, 2005. – 349 с.

«Самооценка форм агрессивного поведения» (модифицированный вариант Басса - Дарки)

Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим

Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю

Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь

Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню

Я не всегда получаю то, что мне положено

Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной

Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать

Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные угрызения совести

Мне кажется, что я не способен ударить человека

Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами

Я всегда снисходителен к чужим недостаткам

Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его

Другие умеют почти всегда пользоваться благоприятными обстоятельствами

Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько более дружественно, чем я ожидал

Я часто бываю несогласен с людьми

Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь

Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему

Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями

Я гораздо более раздражителен, чем кажется

Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему наперекор

Меня немного огорчает моя судьба

Я думаю, что многие люди не любят меня

Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной

Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины

Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку

Я не способен на грубые шутки

Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются

Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнавались

Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится

Довольно многие люди завидуют мне

Я требую, чтобы люди уважали меня

Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей

Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их "щелкнули по носу"

Я никогда не бываю мрачен от злости

Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь

Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания

Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть

Иногда мне кажется, что надо мной смеются

Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям

Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены

Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня

Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь

Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием

Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел

Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам"

Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю

Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею

Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь

С детства я никогда не проявлял вспышек гнева

Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться

Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко работать

Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь приятное для меня

Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ

Неудачи огорчают меня

Я дерусь не реже и не чаще чем другие

Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее

Иногда я чувствую, что готов первым начать драку

Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо

Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в это не верю

Я ругаюсь только со злости

Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть

Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я применяю ее

Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу

Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся

У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить

Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает

Я часто думаю, что жил неправильно

Я знаю людей, которые способны довести меня до драки

Я не огорчаюсь из-за мелочей

Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня

Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение

В последнее время я стал занудой

В споре я часто повышаю голос

Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям

Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.

Приложение 2

Методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина

Бланк ответов

Шкала ситуативной тревожности

| № пп | Суждение | Нет, это не так | Пожалуй так | Верно | Совершенно верно |

| 1 | Я спокоен | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 2 | Мне ничто не угрожает | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 3 | Я нахожусь в напряжении | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 4 | Я внутренне скован | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 5 | Я чувствую себя свободно | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 6 | Я расстроен | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 7 | Меня волнуют возможные неудачи | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 8 | Я ощущаю душевный покой | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 9 | Я встревожен | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 10 | Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 11 | Я уверен в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 12 | Я нервничаю | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 13 | Я не нахожу себе места | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 14 | Я взвинчен | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 15 | Я не чувствую скованности, напряжения | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 16 | Я доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 17 | Я озабочен | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 18 | Я слишком возбужден и мне не по себе | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 18 | Мне радостно | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 20 | Мне приятно | 1 | 2 | 3 | 4 |

Бланк ответов

Шкала личностной тревожности

| № пп | Суждение | Нет, это не так | Пожалуй так | Верно | Совершенно верно |

| 21 | У меня бывает приподнятое настроение | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 22 | Я бываю раздражительным | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 23 | Я легко расстраиваюсь | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 24 | Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 25 | Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 26 | Я чувствую прилив сил и желание работать | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 27 | Я спокоен, хладнокровен и собран | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 28 | Меня тревожат возможные трудности | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 29 | Я слишком переживаю из-за пустяков | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 30 | Я бываю вполне счастлив | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 31 | Я все принимаю близко к сердцу | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 32 | Мне не хватает уверенности в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 33 | Я чувствую себя беззащитным | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 34 | Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 35 | У меня бывает хандра | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 36 | Я бываю доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 37 | Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 38 | Бывает, что я чувствую себя неудачником | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 39 | Я уравновешенный человек | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 40 | Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах | 1 | 2 | 3 | 4 |

Диагностика потенциала коммуникативной импульсивности (Лосенков В.А.)

1. Если вы беретесь за какое-то дело, то всегда доводите его до конца?

а) определенно да; б) пожалуй, да; в) пожалуй, нет г) нет, не всегда.

2. Вы всегда спокойно реагируете на резкие или неудачные замечания в свой адрес? а) определенно да; б) пожалуй, да; в) пожалуй, нет; г) определенно, нет.

3. Вы всегда выполняете свои обещания?

а) определенно да; б) пожалуй, да; в) пожалуй, нет; г) определенно нет.

4. Вы часто говорите и действуете под влиянием минутного настроения?

а) очень часто б) довольно часто; в) довольно редко; г) почти никогда.

5. В критических, напряженных ситуациях вы хорошо владеете собой?

а) да, всегда владею; б) пожалуй, всегда; в) пожалуй, нет; г) нет, не владею.

6. У вас часто без видимых или достаточно веских причин меняется настроение?

а) такое случается очень часто; б) бывает время от времени; в) такое случается редко; г) такого вовсе не бывает.

7. Вам часто приходится делать что-то наспех, когда поджимают сроки?

а) определенно да; б) пожалуй, да; в) пожалуй, нет; г) определенно нет.

8. Вы могли быв назвать себя целеустремленным человеком?

а) да, определенно мог бы; б) пожалуй, мог бы; в) скорее всего, не мог бы;

г) нет, определенно не мог бы.

9. В словах и поступках вы придерживаетесь пословицы «Семь раз отмерь, один раз отрежь?»

а) да, всегда; б) часто; в) редко; г) нет, почти никогда.

10. Вы подчеркнуто равнодушны к тем, кто несправедливо ворчит и задирает вас, например, в автобусе или трамвае?

а) так я реагирую почти всегда; б) так я реагирую довольно часто; в) я редко так реагирую; г) я никогда так не реагирую.

11. Вы сомневаетесь в своих силах и способностях?

а) да, часто; б) иногда; в) редко; г) почти никогда.

12. Вы легко увлекаетесь новым делом, но можете быстро к нему охладеть?

а) определенно да; б) пожалуй, да; в) пожалуй, нет; г) определенно, нет.

13. Вы умеете сдерживаться, когда кто-либо незаслуженно вас упрекает?

а) определенно да; б) пожалуй, да; в) пожалуй, нет; г) определенно, нет.

14. Вам кажется, что вы еще не нашли себя?

а) согласен, именно так оно и есть; б) скорее всего, это так; в) с этим я вряд ли соглашусь; г) я с этим определено не согласен.

15. Может ли под влиянием каких-либо обстоятельств ваше мнение о самом себе не раз измениться?

а) наверняка, так; б) довольно вероятно; в) маловероятно; г) почти невероятно.

16. Обычно вас трудно вывести из себя? а) определенно да; б) пожалуй, да;

в) пожалуй, нет; г) определенно нет.

17. У вас возникают желания, которые по разным обстоятельствам неосуществимы?

а) такие желания возникают у меня часто; б) такие желания возникают время от времени; в) у меня редко возникают такого рода желания; г) заведомо неосуществимых желаний у меня не возникает.

18. Обсуждая с кем-либо важные жизненные проблемы, вы замечаете, что ваши собственные взгляды еще не вполне определились?

а) да, часто замечаю; б) иногда замечаю; в) замечаю довольно редко; г) нет, никогда не замечаю.

19. Случается ли, что какое-то дело вам так надоедает. Что не докончив его, вы беретесь за новое?

а) да, так часто случается; б) иногда так бывает; в) так бывает довольно редко;

г) так почти никогда не случается.

20. Вы несколько неуравновешенный человек?

а) определенно да; б) пожалуй, да; в) пожалуй, нет; г) определенно, нет.

1