СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Функциональная подготовка в игровых видах спорта

Любой вид деятельности, в том числе и спортивной, представляет собой реализацию конкретной выработанной и закрепленной функциональной системы. В соответствии с концепцией системного подхода, разработанного П. К. Анохиным и применительно к спорту, функциональная система представляет собой слаженное взаимодействие (взаимосодействие) психического, нейродинамического, энергетического и двигательного компонентов спортивной деятельности, организуемое корой головного мозга и направленное на достижение заданного спортивного результата, т. е. цели. При этом важно отметить, что первые два компонента (психический и нейродинамический) представляют собой компоненты управления, а вторые два (двигательный и энергетический) —компоненты исполнения. Таким образом, цель является системоорганизующим фактором в формировании любой функциональной системы, реализуемой в конкретной форме спортивной деятельности.

Учитывая, что структура спортивной деятельности и ее реализация определяют морфофункциональные особенности организма спортсмена, совершенно очевидно, что в соответствии с компонентами деятельности, следует рассматривать и компоненты функциональной подготовленности к этой деятельности

Просмотр содержимого документа

«Функциональная подготовка в игровых видах спорта»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И.Пландина»

Методическая разработка

По дисциплине: «Физическая культура»

На тему: «Функциональная подготовка в игровых видах спорта»

Преподаватель: Романов Владимир Иванович

Арзамас, 2018

Введение 3

Понятие о функциональной подготовленности

и функциональной подготовке спортсменов 4

Механизмы развития адаптации к физическим нагрузкам 6

Факторы, обусловливающие функциональную

подготовленность спортсменов 7

Методологические основы

системы комплексного контроля подготовленности спортсменов 9

Функциональная подготовка в игровых видах спорта 11

Баскетбол 11

Волейбол 14

Футбол 16

Хоккей 17

Заключение 22

Используемая литература 23

Любой вид деятельности, в том числе и спортивной, представляет собой реализацию конкретной выработанной и закрепленной функциональной системы. В соответствии с концепцией системного подхода, разработанного П. К. Анохиным и применительно к спорту, функциональная система представляет собой слаженное взаимодействие (взаимосодействие) психического, нейродинамического, энергетического и двигательного компонентов спортивной деятельности, организуемое корой головного мозга и направленное на достижение заданного спортивного результата, т. е. цели. При этом важно отметить, что первые два компонента (психический и нейродинамический) представляют собой компоненты управления, а вторые два (двигательный и энергетический) —компоненты исполнения. Таким образом, цель является системоорганизующим фактором в формировании любой функциональной системы, реализуемой в конкретной форме спортивной деятельности.

Учитывая, что структура спортивной деятельности и ее реализация определяют морфофункциональные особенности организма спортсмена, совершенно очевидно, что в соответствии с компонентами деятельности, следует рассматривать и компоненты функциональной подготовленности к этой деятельности.

з

Понятие о функциональной подготовленности и функциональной подготовке

спортсменов.

Традиционно формально выделяют физическую, техническую, тактическую и психическую подготовку. Используемая классификация видов подготовки в спортивной деятельности достаточно условна и применяется с целью определенной формализации. Это целесообразно для удобства оперирования средствами и методами, определения генеральных линий в развитии того или иного компонента подготовленности спортсмена на определенном этапе подготовки.

Вместе с тем, каждое свойство, способность или двигательное качество базируются на определенных функциональных возможностях организма, а в их основе лежат конкретные функциональные процессы и физиологические механизмы. Например, такое двигательное качество, как выносливость, и все ее разновидности, в основном будет определяться и лимитироваться уровнем развития механизмов энергообеспечения - анаэробной и аэробной производительностью, а также степенью «функциональной устойчивости», способности сохранять высокий уровень функционирования организма в условиях сдвигов гомеостаза.

Если рассматривать каждый вид подготовки спортсмена, традиционно выделяемые в подготовке спортсмена вообще, то можно сказать, что в своей основе все эти виды содержат процесс совершенствования определенных механизмов и функций определенных систем организма.

Техническая подготовка, т.е. формирование двигательного навыка и его совершенствование — это формирование определенного уровня функционирования центральной нервной и нервно-мышечной системы, и затем совершенствование механизмов их функционирования.

Тактическая подготовка - в своей основе имеет совершенствование функций центральной нервной системы и ее высших отделов, развитие их основных отправлений - восприятия, анализа, синтеза, реагирования, принятие решения.

Психологическая (психическая) подготовка - развитие функций высших отделов центральной нервной системы. Этот вид подготовки вплотную смыкается с тактической подготовкой, они имеют в своей основе много общих свойств и механизмов.

Физическая подготовка (вернее было бы сказать двигательная подготовка) — развитие и совершенствование функций центральной нервной системы, нервно-мышечного аппарата и вегетативных систем, обеспечивающих эту двигательную активность.

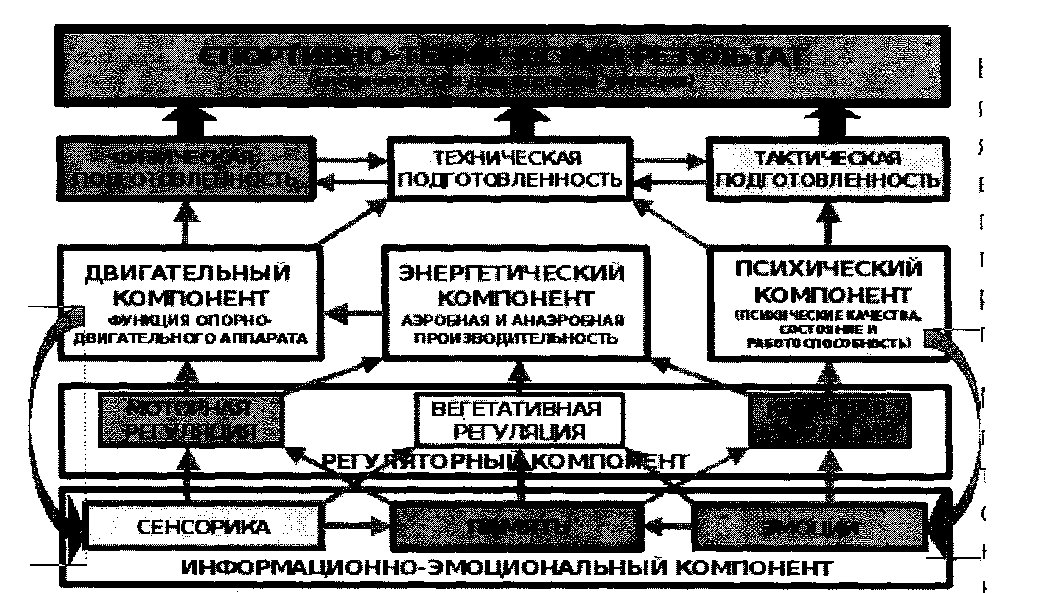

РИС. 1. Структура функциональной подготовленности спортсменов.

В данной схеме отражено понимание функциональной подготовленности как базового генерального свойства организма, являющегося основой для специфической двигательной функции в виде спортивно-технического результата, который реализуется через проявление физической, технической и тактической подготовленности спортсмена. Эти виды подготовленности рассматриваются именно как спортивно-технические параметры проявления специфической двигательной функции.

Целесообразно и обоснованно рассматривать психическую подготовленность не в рамках уровня специально-технической подготовленности, а как структурное звено функциональной подготовленности и обозначить его как психический компонент, который наряду с двигательным и энергетическим компонентами составляют специально-базовый уровень.

Регуляторный компонент, включающий механизмы моторного, вегетативного и коркового контуров регуляции, а также информационно-эмоциональный компонент, обеспечивают функцию управления.

Данное структурирование в определенной мере интегрирует построения структуры функциональной подготовленности спортсменов. Здесь отражены представления о разноуровневости компонентов и свойств, специфичности функциональных отправлений, их взаисвязанность и взаимообусловленность.

Приведенная структура функциональной подготовленности спортсменов, наличие всех указанных компонентов, будут едиными для всех видов спорта, но роль, значение тех или иных компонентов, совершенство определенных механизмов, уровень развития определенных функциональных свойств, их сочетание и взаимообусловленность, будут весьма специфичны для каждого вида спорта. Более того, даже для конкретной специализации в рамках вида спорта (амплуа, дистанция и т.п.).

Теперь несколько слов о практическом значении изысканий в этом проблемном поле. Что все это реально может дать практике? Нам представляется, что понимание сущности такого явления как «функциональная подготовленность», знание ее структуры и сущностных механизмов, качеств и свойств, ее характеризующих, факторов ее обусловливающих и лимитирующих, открывает новые, на более высоком качественном уровне, возможности осуществлять диагностику уровня специальной готовности спортсмена. Появляется возможность дать именно «качественную» оценку функциональной подготовленности спортсмена, выявить слабые и сильные звенья. Это, в свою очередь, будет являться основой объективизации системы контроля, послужит отправным моментом для действительной индивидуализации тренировочного процесса. Позволит определить функциональный предел для его интенсификации. В вязи с этим, делается шаг вперед в решении ряда проблем современной спортивной тренировки - повышения оперативности и качества управления процессом адаптации, объективизации спортивного отбора, ориентации и специализации спортсменов и ряда др.

В заключение рассмотрим вопрос о функциональной подготовке. Целью функциональной подготовки в спорте является расширение границ функциональной адаптации (наращивание функциональных возможностей), позволяющей без ущерба для здоровья переносить повышенные объемы тренировочных и соревновательных нагрузок, достигая при этом высокого спортивного мастерства.

Тогда функциональная подготовка есть процесс совершенствования физиологических механизмов функционирования организма, которые так или иначе обеспечивают двигательную деятельность и составляют физиологическую основу всех других видов подготовки.

Соответственно структуре функциональной подготовленности спортсменов в конкретном виде спорта, необходимо целенаправленное развитие соответствующих, лимитирующих и определяющих, именно в этом виде спорта, компонентов, физиологических механизмов и функциональных свойств.

Конкретизируя этот тезис можно сказать, что Функциональная подготовка - планомерный, многофакторный процесс управления индивидуальными биологическими резервами организма человека с использованием различных средств и методов физической, технической, тактической и психической подготовки.

Более того, нам представляется, что в современных условиях в тренировочном процессе спортсменов следует использовать не только физические упражнения, разнообразно структурируя их в рамках тех или иных методов, но и в обязательном порядке необходимо применять уже не как дополнительные, а как интегративно составляющие, средства целенаправленного воздействия на ключевые для определенной специфической спортивной деятельности функциональные процессы, свойства, функциональные системы. Эти, так называемые эргогенические, средства напрямую воздействуют на функциональный потенциал организма. В отдельных случаях это воздействие носит генеральный характер и обусловливает функциональные перестройки на уровне целого организма, в других - влияние ограничивается какой либо одной функцией.

Механизмы развития адаптации к физическим нагрузкам

Принято различать четыре основные стадии адаптации к физическим нагрузкам:

«Срочная адаптация» - начальная «аварийная» стадия процесса приспособления к физической нагрузке, характеризуется мобилизацией функциональной системы, ответственной за адаптацию, до предельно достижимого уровня и выраженной стресс-реакцией. Реакция организма отличается «несовершенством» - главным образом, вследствие несовершенства управляющей, регулирующей системы.

Главными результатами стресс-реакции являются:

мобилизация энергетических ресурсов организма и их перераспределение в органы и ткани функциональной системы адаптации;

потенция работы самой этой системы;

формирование структурной основы долговременной адаптации.

Вторая, переходная, стадия долговременной адаптации к физическим нагрузкам заключается в избирательном росте определенных структур в клетках органов функциональной системы, активации синтеза нуклеиновых кислот и белков. За счет этого расширяются звенья, лимитирующие интенсивность и длительность двигательной реакции на этапе срочной адаптации и уменьшается стресс-реакция.

В эту стадию происходит формирование системного структурного «следа» - комплекса структурных изменений, развивающихся в системе, ответственной за адаптацию.

При этом формирование системного структурного «следа» обеспечивает:

увеличение физиологических возможностей доминирующей системы за счет избирательного роста именно тех клеточных структур, которые лимитируют функцию доминирующей системы;

повышение экономичности функционирования системы, ответственной за адаптацию

Третья стадия «устойчивой адаптации» характеризуется завершением формирования системного структурного «следа».

Выделяют три основные черты сформированного структурного «следа»:

Изменение аппарата нейрогормональной регуляции на всех уровнях, которое выражается в формировании устойчивого условнорефлекторного динамического стереотипа и увеличения фонда двигательных навыков.

Увеличение мощности и повышение экономичности функционирования двигательного аппарата.

Увеличение мощности и экономичности функционированияя аппарата внешнего дыхания и кровообращения.

Четвертая стадия - «изнашивания» системы, ответственной за адаптацию (эта фаза не является обязательной).

Факторы, обусловливающие функциональную подготовленность спортсменов.

Контроль и оценка функциональной подготовленности как многофакторной системы должны осуществляться комплексно по всем основным компонентам, ее составляющих: двигательному (физические качества, определяющие и

лимитирующие работоспособность); энергетическому (анаэробная и аэробная производительность); нейродинамическому (параметры сенсомоторики) и психическому (восприятие, экстраполяция, оперативное мышление, тактическое мышление, волевые качества и др.).

Как интегральные показатели нейродинамического и двигательного компонентов необходимо оценивать техническую подготовленность и координационные способности.

Непременное условие объективной оценки функциональной подготовленности является определение спортивной результативности.

Весьма важно определение уровня физической работоспособности.

Физическая работоспособность рассматривается как интегральный показатель функциональной подготовленности спортсменов и является важным условием для развития всех основных физических качеств, основой способности организма к перенесению высоких специфических нагрузок и интенсивного протекания восстановления и во многом определяет спортивный результат.

В настоящее время контроль физической работоспособности осуществляется в основном только по показателю внешней механической работы. И только в некоторых случаях оценивается уровень адаптации организма к мышечным нагрузкам по отдельным параметрам.

В то же время известно, что физическая работоспособность зависит от целого ряда факторов, определяющих и лимитирующих ее.

Считается, что основными структурными элементами физической

работоспособности как многофакторной системы являются:

Индивидуальная предельная мощность деятельности физиологических функций,

Экономичность расходования энергетических и функциональных резервов организма,

Рабочий диапазон эффективной деятельности физиологических функций

Скорость протекания (подвижность) обменных процессов.

Все перечисленные факторы обусловливают стабильность (устойчивость) функционирования физиологических систем и всего организма в целом в течение того периода времени, которое нужно для эффективного выполнения конкретного двигательного действия.

При оценке физической работоспособности практически не учитывается, что высокий ее уровень у разных спортсменов достигается при различной степени развития разных факторов. Исследования показали, что собственно величину внешней механической работы нельзя считать информативным без учета определяющих ее факторов: не всякое увеличение физической работоспособности следует оценивать положительно, так же как не всякий вариант ее уменьшения - отрицательно.

В тоже время известно, что роль различных систем и факторов в обеспечении работоспособности различна в зависимости от спортивной специализации, возраста и других переменных. При этом, включение различных категорий факторов в обеспечение высокой работоспособности имеет определенную иерархию и этапность. В ходе многолетней тренировки повышение уровня специальной работоспособности спортсмена характеризуется линейной связью со спортивным результатом. Динамика же разных функциональных показателей обнаруживает различные тенденции.

Для одних функциональных показателей, оказывающих существенное влияние на повышение спортивных достижений лишь на начальном этапе тренировки, характерен замедляющийся темп прироста.

Для ряда других показателей типичен ускоренный прирост на среднем уровне мастерства и затем некоторое его замедление.

Третья группа функциональных показателей обнаруживает ускоренный прирост и имеет высокую корреляцию со спортивным результатом на этапе высшего мастерства.

Наконец, часть функциональных показателей повышается относительно равномерно и незначительно, как следствие целостной приспособительной реакции организма.

Методологические основы

системы комплексного контроля подготовленности спортсменов.

Оптимальное развитие функциональной подготовленности может быть обеспечено только при эффективной системе контроля, являющегося неотъемлемой частью процесса управления. При оценке подготовленности необходимо исходить из необходимости регистрировать возможности спортсмена по всем важнейшим качествам и способностям, определяющим спортивный результат, т.е. необходимо ориентироваться на данные о структуре тренированности.

Определяют три основные группы функций, состояние которых в обязательном порядке рекомендуется диагностировать при комплексном контроле:

Совокупность морфологических и двигательных показателей,

характеризующих двигательные способности,

Энергетические критерии, включающие энергетические процессы и системы обслуживания энергетических функций,

Функции, обусловливающие нервно-гумуральную регуляцию.

Комплексный контроль предусматривает четыре уровня показателей

подготовленности спортсменов:

Интегральный, отражающий суммарный эффект функционального

состояния организма;

Комплексный, характеризующий одну из функциональных систем

организма спортсмена;

Дифференциальный, характеризующий только одно свойство системы организма;

Единичный, раскрывающий одну величину, одно отдельное свойство системы организма.

Методологическую основу комплексного контроля составляют:

Правильный выбор тестов и их соответствие статистическим критериям надежности, объективности и информативности;

Определение оптимального объема показателей для оценки

функционального состояния и уровня подготовленности спортсменов, его достаточность, стандартизация условий и истоков получения информации;

Соответствие методов контроля задачам тестирования.

В процессе тренировки физическое состояние спортсмена постоянно изменяется. Вследствие этого было предложено классифицировать физические состояния спортсмена в зависимости от длительности промежутка времени,

необходимого для перехода из одного состояния в другое на три вида:

Этапные (перманентные) состояния, - сохраняющиеся относительно длительное время, недели или месяцы;

Текущие, - изменяющиеся под влиянием одного или нескольких занятий;

Оперативные, - изменяющиеся под влиянием однократного выполнения физических упражнений и являющимися преходящими.

В связи с обозначенными состояниями выделяют соответствующие им виды контроля, объем и содержание исследований в которых находится в зависимости от диагностики конкретного физического состояния спортсмена:

Этапный контроль отражает суммарный тренировочный эффект в мезоцикле (месяц, этап подготовки и т.п.);

Текущий контроль оценивает срочный тренировочный эффект после нескольких тренировочных занятий;

Оперативный контроль оценивает эффект одного занятия или его части.

Организационно-методические положения комплексного контроля должны

основываться на следующих принципиальных установках:

Комплексность контрольных измерений, характеризующие уровень физической, технической, тактической, функциональной и психологической подготовленности спортсменов и оценку состояния здоровья;

Ориентация на ведущие факторы соревновательной деятельности в связи с особенностями становления технико-тактического мастерства спортсменов на этапах их возрастного развития;

Специфичность методов исследования в зависимости от характерных черт вида спорта и конкретной специализации;

Включение в систему контроля как показателей, являющихся базовыми для спортивного совершенствования, так и отражающих уровень специальной подготовленности;

Опора на объективные показатели адаптивных реакций организма спортсменов;

Использование наиболее информативных и необременительных для спортсменов методик исследования;

Строгий учет параметров учебно-тренировочных нагрузок, а также результатов этапных и основных соревнований;

Рациональный подбор методов исследования для различных видов контроля (этапного, текущего, оперативного), а также для углубленного медицинского обследования.

Специфика мышечной деятельности и вся направленность тренировочного процесса определяют особенности диагностики функционального состояния, направленные на контроль за адаптацией тех систем и функций организма, которые являются ведущими в данном виде или группе видов спорта, объединенных характером двигательной деятельности.

В циклических видах спорта комплексный контроль основан на выделении показателей, имеющих высокую корреляционную связь со спортивным результатом. Осуществляется он методами контроля, характеризующими уровень общей и специальной подготовленности спортсмена, а также степень напряженности основных функциональных систем.

ш

В скоростно-силовых и технически сложных видах спорта комплексный контроль предусматривает исследование морфофункциональных признаков, особенностей высшей нервной деятельности и уровня проявления личностных качеств, определение координационных способностей, физической и технической подготовленности спортсменов.

В игровых видах спорта в структуру комплексного контроля включаются сведения об уровне технико-тактического мастерства, физической

подготовленности, функциональном состоянии спортсменов, психической

устойчивости к сбивающим факторам.

Указывается, что подход к выбору тестов, к составлению диагностической программы и анализу результатов для различных видов спорта должен учитывать не только его специфику и этап подготовки, но и возрастно-половой состав, игровое амплуа, весовые категории и другие факторы (временная адаптация, тренировка в среднегорье и др.), имеющие место.

Функциональная подготовка в игровых видах спорта.

Баскетбол.

Поскольку баскетбол - это атлетическая игра, характеризующаяся высокой двигательной активностью, большой напряженностью игровых действий, требующая от игроков предельной мобилизации функциональных возможностей, скоростно-силовых качеств, физическая подготовка баскетболиста должна быть направлена на решение следующих задач:

Повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей организма (функциональная подготовка);

Воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости), а также развитие связанных с ними комплексов физических способностей, обеспечивающих эффективность игровой деятельности (прыгучести, скоростных способностей, мощности метательных движений, игровой ловкости и выносливости).

Решение этих задач осуществляется в процессе общей и специальной физической подготовки.

Общая физическая подготовка обеспечивает всестороннее развитие баскетболиста и создает предпосылки для наиболее эффективного проявления специальных физических качеств в избранном виде спорта. Она должна иметь специфическую направленность, а именно: укреплять органы и системы организма спортсмена применительно к требованиям баскетбола, способствовать переносу тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на основные действия.

Специальная физическая подготовка играет ведущую роль в формировании двигательных способностей баскетболиста и находится в прямой зависимости от особенностей техники, тактики игры, показателей соревновательной нагрузки и психической напряженности. Ведется она в процессе овладения навыками и умениями в баскетболе и их совершенствования с учетом условий и характера использования игроком этих навыков в соревновательной обстановке. Невысокий уровень физической подготовки баскетболиста сдерживает развитие его способностей при овладении технико-тактическим арсеналом и его совершенствовании. Например, баскетболист, у которого недостаточно развита прыгучесть, не может овладеть современной техникой броска в прыжке и участвовать в борьбе за мяч у щита. Команда, игроки которой медлительны, не может эффективно применить быстрый прорыв, прессинг и т. д.

Общая и специальная физическая подготовка взаимосвязаны и дополняют друг друга. С одной стороны, эти виды подготовки зависят от особенностей игры, с другой - определяют реальные возможности действий баскетболиста в соревнованиях. Высокий уровень физической подготовки игрока выступает как важный фактор психологического плана, а именно придает уверенность в борьбе, способствует проявлению более высоких волевых качеств в экстремальных условиях. Функциональные возможности баскетболиста составляют основу его физической подготовки и проявляются в спортивной работоспособности - способности игрока совершать специфическую для него работу в течение длительного времени, достаточного для получения устойчивых сдвигов.

Работоспособность проявляется в аэробной и анаэробной производительности (т. е. в условиях полного и недостаточного кислородного обеспечения мышц). При построении тренировки на отдельных этапах необходимо учитывать степень воздействия физических упражнений на функциональные сдвиги организма спортсмена.

Воспитание силы

Современный атлетический баскетбол предъявляет высокие требования к силовым способностям игрока, в значительной мере определяющим высоту прыжков, быстроту выполнения различных приемов, скорость перемещения и имеющим большое значение для проявления ловкости и выносливости. В игровой деятельности это физическое качество проявляется в сочетании с быстротой движения в рамках определенного двигательного навыка, соответствующего правильной технике игры в баскетбол.

По характеру и условиям проявления мышечной силы принято различать собственно силовые (в статистических режимах и медленных движениях) и скоростно-силовые способности. Ведущую роль в баскетболе играют скоростносиловые способности, так как более 70 % движений носят скоростно-силовой характер. Однако при перемещениях в защитной стойке, вырываниях мяча и других, так называемых жестких действиях требуются значительные статические усилия. Поэтому силовая подготовка игрока должна быть разносторонней и развивать силу мышц в различных режимах. Важной разновидностью мышечной силы является взрывная сила, отражающая способность проявлять возможно большую силу в минимально короткое время, регламентируемое условиями спортивного упражнения или игрового действия. Этот вид силы баскетболисты реализуют в прыжках, быстрых прорывах, мощных длинных передачах.

Существуют понятия «абсолютная» и «относительная сила». Абсолютная сила - это предельная сила, которую проявляет человек в каком-либо движении безотносительно к собственной массе, относительная - величина силы, приходящаяся на 1 кг массы тела игрока, т.е.:

Абсолютная сила

Относительная сила = Абсолютная сила/Масса тела. Сила мышц, обеспечивающая разнообразную двигательную деятельность баскетболистов, зависит от биомеханических характеристик движения (длины рычагов, включения в работу наиболее крупных мышц) и величины напряжения, которую могут развивать работающие мышцы.

Величина напряжения мышц определяется физиологическим поперечником мышцы, включением в работу определенного количества двигательных единиц, частотой нервных импульсов, посылаемых к мышце, и степенью синхронных усилий всех двигательных единиц, участвующих в работе.

Воспитание силовых способностей баскетболиста должно быть направлено:

На развитие и поддержание уровня абсолютной силы мышц;

Проявление максимума усилий за более короткое время;

Формирование умений концентрировать рабочее усилие на

Определенном участке движения;

Улучшение способности к проявлению максимума усилий в момент переключения от одних движений к другим.

По влиянию на организм все упражнения, развивающие силу, принято делить на глобальные, предназначенные для развития большинства крупных мышечных групп тела игрока, и на локальные, направленные на развитие рабочих групп мышц, участвующих в конкретном движении.

Рекомендуются следующие правила целевого подбора упражнений со штангой и другими отягощениями:

Для развития скоростно-силовых способностей: выполнение в максимальном темпе упражнения со штангой массой до 45 % максимальной, количество повторений - 8-12;

Для развития собственно силовых способностей: повторение в медленном темпе 4-6 раз предложенного упражнения с массой, 70 - 85% максимальной; упражнение прерывается кратковременным интервалом расслабления;

Для развития силовой выносливости: в среднем темпе повторяют «до отказа» упражнение с малыми массами 25 -50 раз подряд, без отдыха.

Для развития взрывной силы

В практике тренировки все шире используют следующие упражнения в динамических скоростных режимах:

Толкания, броски ногами тяжелых набивных мячей на дальность;

Перетягивание, вытеснение или выталкивание партнеров из

обозначенного на площадке пространства;

Вырывание мячей из рук соперников;

Элементы вольной борьбы и самбо.

Одной из важнейших комплексных скоростно-силовых способностей баскетболистов является прыгучесть - способность максимально высоко выпрыгивать при выполнении бросков в прыжке, подборе мяча у щита, при спорных бросках и т.п.

Специфические проявления прыгучести:

Быстрота и своевременность прыжка;

Выполнение прыжка с места или короткого разбега, преимущественно в вертикальном направлении;

Неоднократное повторение прыжков в условиях силовой борьбы (серийная прыгучесть);

Управление своим телом в безопорном положении;

Точность приземления и готовность к немедленным последующим действиям.

Основные средства развития прыгучести у баскетболистов:

Разнообразные прыжки вверх и в длину с места и короткого разбега;

Серийные прыжки;

Прыжки через гимнастические снаряды;

Различные упражнения с отягощениями.

В индивидуальном планировании силовой тренировки следует учитывать, что характер двигательной деятельности у игроков разных амплуа определяет и уровень развития силовых способностей. При передвижениях, например, у защитников наибольшее значение имеет сила мышц подошвенных сгибателей стопы, у нападающих - относительная сила мышц - разгибателей ноги, у центровых - взрывная динамическая сила. Это служит основанием для дифференцированного подхода при совершенствовании силовых способностей баскетболистов разных игровых амплуа. У квалифицированных баскетболистов силу нужно развивать на основе комплекса силовых упражнений с акцентом на быстроту и ловкость. Силовые упражнения должны сочетаться с упражнениями, направленными на увеличение подвижности в суставах и расслабление.

Основные методы воспитания и совершенствования силы:

повторное поднимание непредельной массы «до отказа» с максимальным усилением;

метод круговой тренировки;

метод сопряженных действий, интервальный, соревновательный.

Волейбол.

Общая физическая подготовка направлена на разностороннее гармоничное развитие волейболиста, повышение уровня всех главных физических качеств, укрепления систем организма и органов, повышение функциональных возможностей и улучшение здоровья спортсмена. Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств, в которых нуждается каждый волейболист.

Физическая подготовка волейболиста тесно связана с тактической, технической и психологической подготовкой. Она способствует быстрейшему овладению и прочному закреплению тактических навыков и технических приемов.

Современный волейбол предъявляет к физическому развитию волейболиста очень высокие требования. Каждый волейболист обязан участвовать как в нападении, так и в защите, что предъявляет огромные требования к его скоростносиловой подготовке, а многократное вариативное выполнение технических приемов и продолжительность игры требуют особой выносливости.

В течение одной игры каждый волейболист совершает до 200-250 прыжков, значительное количество бросков и падений, многократные перемещения на большой скорости с резкой сменой направления и с резкими остановками. Количество совершаемых технических приемов в одной игре доходит до 500, а иногда и более. Высокие требования, предъявляемые к волейболисту во время игры, приводят к тому, что за игру спортсмен теряет порядка 2-3 кг веса, а частота сердечных сокращений увеличивается до 200-220 ударов в минуту.

Правила по волейболу строго оценивают чистоту выполнения технических приемов, что требует огромного нервного напряжения и непрерывного внимания в течение всей игры.

Общая физическая подготовка волейболистов.

Перед общей физической подготовкой волейболистов стоят следующие задачи:

Разностороннее физическое развитие спортсменов.

Развитие физических качеств (силы, выносливости, скорости, гибкости и ловкости).

Увеличение функциональных возможностей.

Укрепления здоровья.

Увеличение спортивной работоспособности.

Стимулирование процессов восстановления.

Расширение объема двигательных навыков.

Общая физическая подготовка волейболиста должна быть направлена на высокое развитие всех основных физических качеств. Но не нужно ставить знака равенства между равномерным развитием всех физических качеств спортсмена и его разносторонним физическим развитием.

Разностороннее физическое развитие должно заключаться в пропорциональности развитии всех физических качеств, которые необходимы при игре в волейбол. Большая часть упражнений, используемых с целью повышения общей физической подготовки, оказывают разностороннее воздействие на организм спортсмена, но в тот же момент каждое из них в большей степени направлено на развитие того или иного качества. Так, к примеру, упражнения с большими отягощениями в большей степени направлены на развитие силы волейболиста. Длительный бег по пересеченной местности - на развитие выносливости. Ускорения на коротких отрезках - на развитие скорости, а акробатические упражнения направлены на развитие ловкости волейболиста. Занятия этими упражнениями преимущественно оказывают воздействие на какого-то одного качества, и в меньшей степени способствую развитию других физических качеств. В зависимости от преимущественной направленности физические упражнения для волейболистов предназначаются для развития силы, выносливости, скорости, гибкости и ловкости.

В волейболе все перечисленные физические качества тесно взаимосвязаны. Употребление целенаправленных упражнений даст возможность ликвидировать имеющиеся недостатки, имеющиеся в физическом развитии занимающихся.

В спортивной тренировке для развития физических качеств используются методы: «с ускорением», «до отказа», интервальный, максимальных усилий, равномерный, соревновательный и игровой.

Занимаясь другими видами спорта для повышения общей физической подготовки необходимо обращать внимание на правильное овладение техникой отдельных движений данных видов спорта, поскольку это будет способствовать более эффективному развитию физических качеств, необходимых волейболисту.

Специальная физическая подготовка волейболистов.

Занятия специальной физической подготовкой волейболистов способствуют развитию специальных качеств спортсмена, быстрейшему и лучшему освоению и овладению отдельными техническими приемами, быстрому достижению спортивной формы. Средствами специальной физической подготовки в большей степени можно развивать какое-то определенное качество, необходимое волейболисту. К примеру: силу отдельных мышечных групп, быстроту движений, прыгучесть, скорость двигательной реакции, подвижность в суставах в необходимых направлениях и с необходимой амплитудой и др. Благодаря специальным упражнениям, направленным на преимущественное развитие определенных качеств, можно параллельно совершенствовать выполнение отдельных технических приемов волейбола.

Для этого чаще всего используются специальные упражнения, сходные по структуре и характеру выполнения с тем или иным техническим приемом или его отдельными элементами. Наиболее эффективны специальные физические упражнения, направленные в больше степени на овладение отдельными техническими приемами. Использование данных упражнений вместе с совершенствованием и изучением технических приемов попутно сопутствует развитию специальных физических качеств.

В специальную физическую подготовку волейболистов входит изучение развития:

Специальной силы.

Специальной выносливости.

Специальной скорости.

Специальной гибкости.

Специальной ловкости.

Умение расслабляться.

Футбол.

Современный уровень развития футбола требует более дифференцированного подхода к проблеме совершенствования функциональной подготовленности. Непременным условием является учет таких факторов как возраст, квалификация, период подготовки, игровое амплуа, которые оказывают существенное влияние на уровень специальной работоспособности.

Более того, проведенный специальный опрос показал, что распространено мнение, что функциональной подготовкой футболистов целесообразно заниматься лишь на этапе углубленной специализированной подготовки, поскольку игровые и тренировочные нагрузки юных футболистов связаны прежде всего с технической подготовкой и поэтому не требуют значительных энергетических затрат. Кроме того, считается, что лучшее средство функциональной подготовки футболистов - сама игра. Однако при этом забывается, что в игре может реализоваться только то, чем игрок уже обладает. Всякое преодоление усталости в игре связано с возникновением ошибок в тактико-технических действиях. А это значит, что доведение футболиста в игре до такого состояния нецелесообразно. Гораздо оправданнее предварительное развитие функциональных систем на высоком уровне, с определенным запасом, а затем уже реализовывать потенциал в игровой деятельности, и за счет этого обеспечивать высокое качество технико-тактических действий.

Современная тренировка в футболе должна преследовать индивидуальные цели для каждого игрока и вместе с тем в ней отрабатываются коллективные действия. В тренировке должны быть максимально учтены и использованы индивидуальные возможности каждого игрока, необходимо обеспечивать формирование качеств, присущих его амплуа при учете возможности взаимозаменяемости игроков.

Результаты комплексных исследований функциональной подготовленности футболистов высокой квалификации показали, что «стандартность» планирования объема и интенсивности тренировочных нагрузок не обеспечивает оптимизации подготовленности команды футболистов.

К настоящему времени в ряде работ указывается на необходимость дифференциации функциональной и физической подготовки игроков разного амплуа, приводятся даже модельные характеристики основных параметров подготовленности, разработаны специальные оценочные таблицы уровня подготовленности футболистов различных игровых линий.

В последнее время появились работы, в которых предпринимаются попытки проведения отбора и комплектования игровых линий у юных футболистов, построения тренировки в соответствие с игровым амплуа. Однако в этих работах основное внимание уделялось развитию технической и тактической подготовке у юных футболистов, а функциональная подготовка специально не рассматривается.

Необходимость дифференцированной подготовки футболистов в зависимости от игровой специализации обусловливается и различием функционального обеспечения специальной работы игроков различных линий. Целый ряд авторов отмечает различие в основных компонентах подготовленности у футболистов, выполняющих разные функции в процессе игры. Так, установлены различия в уровне общей физической работоспособности, в уровне основных механизмов энергообеспечения, в развитии основных двигательных качеств, в показателях психомоторики, в особенностях реакций системы кровообращения и сенсорных систем.

В основе этого лежит то обстоятельство, что развитие тренированности спортсменов происходит путем специализации комплекса вегетативных и двигательных функций. При этом специализация функций проявляется не только в процессе специфической деятельности, но и при выполнении других упражнений.

Вследствие выше изложенного, представляется необходимым разработка и внедрение в широкую практику отдельных специальных тренировочных программ для футболистов разной игровой специализации. Эти программы должны учитывать модельную структуру функциональной подготовленности футболистов различных игровых линий и все особенности, характерные для них. Их содержание должно предусматривать развитие доминирующих для каждого игрового амплуа двигательных качеств и ведущих механизмов вегетативного обеспечения специальной работоспособности.

Кроме того, должно быть обращено более пристальное внимание к индивидуальному подбору рациональных тренировочных режимов, не ограничиваясь контролем за соблюдением планируемых соотношений тренировочных нагрузок.

Хоккей.

Одна из насущнейших проблем современной спортивной педагогики - оптимизация процесса подготовки высококвалифицированных спортсменов. В различных видах спорта эта проблема решается различными средствами, но принципы ее решения должны диктоваться основополагающими концепциями в рамках общей теории спорта. Вместе с тем, именно господствующие по сей день теоретические концепции подготовки спортсменов непреодолимо стоят на пути решения данной проблемы. И дело не в том, что эти представления устарели - на самом деле они никогда не соответствовали реалиям подготовки спортсменов.

Сказанное в полной мере относится и к теоретическим представлениям о многолетней подготовке хоккеистов большинства спортивных педагогов, имеющих то или иное отношение к хоккею.

Именно конечный и промежуточные результаты «работы» системы любого двигательного акта (суммы двигательных актов - когда речь идет о комплексе упражнений или целом тренировочном занятии), прежде всего, определяют специфичность изменений в организме спортсмена, возникающих вследствие тренировки и именно эти изменения (при правильном построении тренировочных занятий) обеспечивают рост его тренированности. А потому специфика тренировочных упражнений и специфика тренировки хоккеистов в целом должна соответствовать требованиям, предъявляемым им самой игрой в хоккей.

Каждая функциональная система конкретного двигательного акта имеет конкретные физиологические очертания с абсолютно конкретной «внутренней» структурой. Именно поэтому квалифицированные спортсмены имеют максимальные значения потребления кислорода в том виде локомоции, в котором они тренируются, а при выполнении спортсменами неспецифических для них упражнений максимальное потребление кислорода у них ниже даже при большей мышечной массе, участвующей в работе. Профессор В. П. Савин (1985), изучавший «взаимозависимость показателей физического развития с показателями отдельных разновидностей техники передвижения на коньках» квалифицированных хоккеистов, приводит данные, свидетельствующие о фактическом отсутствии связи (коэффициент корреляции: г=0,046) показателя бега на коньках по прямой линии с показателем бега без коньков. Таким образом тренеры, пытающиеся повысить «общую выносливость хоккеиста» с использованием в тренировке медленного продолжительного бега (так называемых «кроссов») не только не получают желаемого эффекта, но и обкрадывают спортсмена, перераспределяя ресурсы его организма (строго определенные генетически) из «функциональной системы быстрого бега на коньках» в «функциональную систему длительного медленного бега без коньков». Конечно, за счет кроссовой подготовки можно достичь «положительных» изменений в сердечной мышце, но при длительном беге без коньков задействуются совершенно иные, нежели в беге на коньках, двигательные единицы и именно в них происходят изменения, которые вместе с повышением производительности миокарда обеспечивают рост способности спортсмена исключительно к длительному бегу без коньков. Спрашивается: а почему бы не тренировать выносливость хоккеистов (если уж в таковой есть необходимость) на льду? И столь же бессмысленны попытки научить хоккеиста быстро бегать на коньках с помощью арсенала средств, заимствованных из легкой атлетики. В результате легкоатлетических спринтерских тренировок спортсмен, конечно же, станет бегать быстрее. Без коньков.

Претензии следует высказать и тренерам, большое внимание уделяющим «общей физической подготовке» хоккеистов. Вообще этот термин, широко используемый в теории и практике спортивной педагогики, с системных физиологических позиций - абсолютно надуман и «незаконен». Как нет движения «вообще», а есть конкретные двигательные акты, так и нет подготовки к движению «вообще». Конечно, можно пытаться развивать спортсмена всесторонне, но следует еще раз вспомнить, что ресурсы организма небеспредельны и их «рассеивание» по всему организму (включая «создание» систем движений, которые не используются хоккеистом в его игровой деятельности) приводит к тому, что обедняются специфические системы движений хоккеиста, а это уже препятствует достижению спортсменом отпущенного ему природой «потолка». Если бы это было не так, то лучшими спортсменами во всех видах спорта во всем мире были бы культуристы. Однако не секрет, что даже в родственной им тяжелой атлетике представители бодибилдинга при выполнении классических тяжелоатлетических упражнений не могут конкурировать с менее всесторонне развитыми штангистами. Тренерам следует осознать разницу между спортсменом и физкультурником и ключ к этому «осознанию» лежит как раз в системной физиологии.

Сказанное не отрицает необходимости физической подготовки хоккеистов как таковой. Но это должна быть «специальная физическая подготовка», основная цель которой - повышение функциональных возможностей физиологических единиц, принимающих непосредственное участие в реализации специфической деятельности хоккеиста на льду. Средства специальной физической подготовки всегда должны выбираться на основании структуры специфической двигательной деятельности спортсмена и только в случае правильного выбора и использования в тренировке специальных физических упражнений эти средства позволяют спортсмену достичь значительного прогресса в избранном виде спорта. Спортивные педагоги в этом случае говорят о «переносе тренированности», хотя этот термин с физиологических позиций достаточно сомнителен.

Игровые виды спорта вообще и хоккей в частности характеризуются тем, что в них нельзя, как, например, в гимнастике или в фигурном катании, обеспечить абсолютного стандарта условий, в которых спортсмен должен выполнять свои функции. Даже говоря о «наигранных» комбинациях в хоккее или футболе: сама игра всегда вносит в них элемент неожиданности, а, следовательно, - нестабильности их выполнения. Но это не значит, что в хоккее вообще нет стереотипных движений. Простые и сложные технические элементы, которым должен быть обучен каждый хоккеист и есть те стереотипные движения, из которых в конечном итоге складывается игра каждого хоккеиста. С физиологической точки зрения целостные двигательные акты хоккеиста во время игры (собственно, его игровая деятельность) - это срочно формирующиеся на основании «предсуществующих компонентов» функциональные системы. При этом «предсуществующие компоненты» - это освоенные ранее спортсменом «технические» элементы: стойка на коньках, бег на коньках по прямой с места, передвижение на коньках «перебежкой», прием шайбы с «удобной» или «неудобной» стороны, «обработка» и ведение шайбы, маневрирование на коньках с шайбой и без нее, отдача паса, броски по воротам из разных положений и разными способами и прочее. Игрок в состоянии выполнить каждый раз экстренно возникающую перед ним игровую задачу только в том случае, если в его арсенале имеются все необходимые для решения этой конкретной задачи компоненты. Другими словами: трудно ожидать выхода «один на один» с вратарем от хоккеиста, не умеющего быстро кататься или не владеющего необходимыми для данной ситуации навыками ведения шайбы. Равно как нельзя требовать от юного хоккеиста высокой скорости бега, если он элементарно не владеет правильной техникой катания на коньках. И если в раннем возрасте недостатки техники и скорости бега на коньках юного хоккеиста могут быть «внешне» (при поверхностном взгляде) скомпенсированы его умением «держать» шайбу и даже на небольшой скорости обыгрывать соперника, то уже на более поздних этапах спортивного совершенствования эти его недостатки станут причиной его отчисления из команды.

И все-таки вновь вернемся к физиологии. Изменчивость - одно из неотъемлемых свойств человеческого организма. Организм спортсмена еще более изменчив уже в связи со спецификой его существования в мире спорта. Организм спортсмена изменчив абсолютно, поскольку в процесс его формирования неизбежно вмешиваются «запрограммированные» природой процессы развития и роста. Изменение соотношения длины конечностей, массы тела в целом и массы его частей, гетерохронизм развития внутренних органов и систем - все это расстраивает и даже разрушает, казалось бы, окончательно сложившиеся взаимоотношения двигательных единиц, обеспечивающих конкретные двигательные акты. В спортивной педагогике и спортивной физиологии до сих пор «узаконен» термин «межмышечная координация». На самом деле сами мышцы не обладают свойством координировать свои сокращения - это задача и абсолютная прерогатива «управляющей структуры» - центральной нервной системы. Именно в коре головного мозга создаются «образы» конкретных двигательных актов, которые затем уже реализуются в конкретное действие с помощью «рабочей периферии». Создавая «виртуальную» функциональную систему некоего двигательного акта, центральная нервная система использует целый набор механизмов, обрабатывающих поступающую в мозг как извне, так и «изнутри» информацию. Неизбежно включаются и механизмы памяти. И только когда в коре головного мозга готов алгоритм того или иного движения, включаются механизмы пусковой афферентации и «запрограммированная» мозгом деятельность реализуется внешне. Теперь представьте юного хоккеиста, в течение двух-трех месяцев летних каникул не стоявшего на коньках, подросшего, набравшего «лишний» вес и, наконец, вышедшего на лед. Мозг в срочном порядке извлекает из своей памяти информацию об экстренно поставленных ему условиях (имеется в виду игра в хоккей). Но последняя информация об этом «датирована» маем месяцем, когда мальчик был ниже ростом, имел совершенно другое соотношение длин конечностей и сам весил меньше. Тем не менее, мозг вынужден использовать ту программу, которая у него имеется. Но эта старая программа теперь уже не соответствует реалиям. В результате даже в том случае, если хоккеист в предыдущем сезоне демонстрировал совершенную технику катания и владения шайбой, теперь его навыки в той или иной степени утеряны (эти потери неизбежны!) и требуют кропотливой работы над их восстановлением. И если своевременно не заняться становлением техники движений уже в новых для ребенка сложившихся условиях, велика вероятность того, что в центральной нервной системе будет сформирован и закреплен неправильный двигательный стереотип, разрушить который в последующем будет уже тяжело. В результате сегодняшняя халатность или непрофессионализм тренера в будущем может привести к невозможности реализации спортсменом своих притязаний в избранном виде спорта. Таким образом, каждый тренер должен осознать, что нельзя однажды и раз и навсегда научить спортсмена исполнению какого-либо элемента, а затем требовать безукоризненной демонстрации этого элемента на протяжении всей его (спортсмена) спортивной карьеры. Самое совершенное техническое мастерство хоккеиста требует к себе внимания на протяжении всей спортивной карьеры атлета. То же повышение специальных силовых или скоростных показателей спортсмена, конечно же, является позитивным фактором, отражающим рост его тренированности. Но одновременно это повышение является и дестабилизирующим фактором, изменяющим соотношение функциональных возможностей двигательных единиц, а, следовательно, требует от тренера и спортсмена коррекции, в том числе - техники исполнения тех или иных специфических движений. При этом одно из условий овладения правильной техникой того или иного движения -периодическое многократное его повторение под контролем тренера, осуществляющим в данном случае обучающие и экспертные функции.

Заключение.

Ключевым компонентом функциональной подготовки выступает технология блочно - модульной организации полимодальных тренирующих воздействий, в качестве которых рассматриваются традиционные физические упражнения, прежде всего - специфического характера, с которыми интегрированы средства психофункциональной подготовки, дополнительные эргогенические средства в виде направленных воздействий на дыхательную функцию (регламентированные режимы дыхания) и методика биоуправления с биологической обратной связью. При этом реализация блочно - модульной технологии организации и управления процессом функциональной подготовки обеспечивает взаимосодействие и взаимодополнение обозначенных тренирующих воздействий и средств, а также позволяет целенаправленно их дифференцировать в соответствие с задачами формирования функциональной специализации (игрового амплуа) и задачами разных периодов тренировочного цикла.

Следует отметить, что обозначенные основные направления функциональной подготовки представляются наиболее актуальными на настоящий момент, в следствие чего, именно на них и акцентируется основное внимание .В дальнейшем вполне вероятно изменение, как самих направлений функциональной подготовки, так и смещение соответствующих акцентов в зависимости от тенденций развития различный игровых видов спорта, разработки новых технологий реализации тренирующих воздействий и их организации.

Используемая литература.

Используемые интернет-источники.

https://studfiles.net/preview/3873030/

http://sportfiction.ru/books/quot-sekrety-quot-podgotovki- khokkeistov/?bookpart= 191564

http://sportbox.by/igrovye-vidy-sporta/obshhaya-i-specialnaya-fizicheskaya- podgotovka-volejbolistov.html

http://www.sportfile.ru/basketbol/info/fizicheskaya-podgotovka- basketbolistov/

http://www.dslib.net/fiz-vospitanie/funkcionalnaja-podgotovka-junyh- futbolistov-13-15 -let-raznyh-igrovyh-amplua-na.html