ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ"

Аттестационная работа

по теме

«Игровые технологии как средство развития с ОВЗ»

Выполнила:

учитель начальных классов

МБОУ «Черноборская СОШ»

Шеметова Любовь Геннадьевна

группа : 222

Челябинск 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….3

I.ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ С ОВЗ……….4

1.1. Игры на уроках русского языка…………………………………………....7

1.2. Игры на уроках математики……………………………………………….10

1.3. Игры на уроках окружающего мира………………………………………16

II.ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………18

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………19

ВВЕДЕНИЕ

Педагогическая технология - это

системная совокупность

и порядок функционирования всех личностных,

инструментальных и методологических средств,

используемых для достижения

педагогических целей

(М.В. Кларин).

На современном этапе развития России происходят изменения в образовательных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание педагогов на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребёнка. В этих изменяющихся условиях учителю необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегрированных подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий.

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, применяются особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании.

Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ:

1. Технология разноуровневого обучения

2. Коррекционно - развивающие технологии

3. Технология проблемного обучения

4. Проектная деятельность

5. Игровые технологии

6. Информационно-коммуникационные технологии

7. Здоровьесберегающие технологии

Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих способностей,школьной мотивации в учебно-воспитательном процессе. В классно-урочной системе и во внеклассной работе применяются объяснительно–иллюстративные технологии. Результатом их применения является экономия времени, сохранение сил учителя и учащихся, облегчение понимания сложных знаний.

Традиционные технологии обучения в коррекционной работе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии учителя и учащихся. Традиционные технологии позволяют обогащать воображение учащихся, вызывая у них обилие ассоциаций, связанных с их жизненным и чувственным опытом, стимулируют развитие речи учащихся.

Одним из путей модернизации традиционных технологий является введение в них элементов развивающего обучения и интеграции информационных и развивающих методов и форм обучения и хочется остановиться на игровых технологиях, которые используют в работе педагоги.

I.ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ С ОВЗ

Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования.

Игра это:

деятельность;

отсутствие принуждения, мотивированность;

индивидуализированная деятельность;

обучение и воспитание в коллективе и через коллектив;

развитие психических функций и способностей;

учение с увлечением.

Таким образом, методически грамотно организованная игра позволяет решать задачи как практического, так и воспитывающего, развивающего характера.

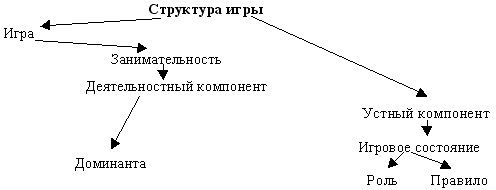

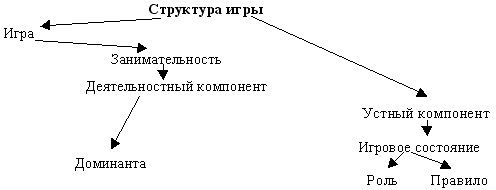

таблица1

Игровые технологии – единство развивающих возможностей игровых технологий для формирования личности обучающихся осуществляется средствами разумной организации разносторонней игровой деятельности, доступной каждому ребёнку, с учётом психофизических возможностей, путём осуществления специальных игровых программ,имеющих как общеразвивающий, так и специализированный характер. В отечественной педагогике и психологии проблему игровой деятельности разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин.

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции:

- развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);

- коммуникативную: освоение диалектики общения;

- самореализации в игре как полигоне человеческой практики;

- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности;

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в процессе игры;

- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;

- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-культурных ценностей;

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития.

В структуру игры как процесса входят:

а) роли, взятые на себя играющими;

б) игровые действия как средство реализации этих ролей;

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условными;

г) реальные отношения между играющими;

д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре.

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр.

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. Так же при подборе игр для детей с ОВЗ следует учитывать следующие требования:

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Соответствие игры возрасту ребёнка или его актуальному уровню развития;

Учёт структуры дефекта;

Подбор игрового материала с постепенным усложнением;

Связь содержания игры с системой знаний ребёнка;

Соответствие коррекционной цели занятия;

Учёт принципа смены видов деятельности;

Использование ярких, озвученных игрушек и пособий;

Соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, безопасность.

1.1.На уроках русского языка

В структуре урока выделяют несколько этапов: подведение к теме урока, словарная работа, изучение нового материала, закрепление и другие.

Начало урока должно быть интересным, настраивающим на работу, поэтому на этапе подведения к теме урока использую следующие приёмы:

1) Словесные лабиринты

2) Изменение направления текста

3) «Перевертыши»

4) Слова с «зашумлением»

5) Анаграммы (Анаграммы с нумерацией)

Эти коррекционные приёмы оживляют начало урока, повышают интерес детей к изучаемому предмету; развивают у учащихся внимание, кратковременную память, речь, аналитико-синтетическое мышление, сообразительность.

Одним из важнейших этапов урока русского языка является словарная работа.

Представление нового слова призвано формировать заинтересованное отношение учащихся к предстоящей учебной деятельности, поэтому на этом этапе урока использую различные коррекционные приёмы и упражнения для развития логического мышления, внимания, памяти, восприятия, речи с целью повышения эффективности словарной работы, активности школьников, обеспечения на данном структурном этапе урока его развивающей направленности.

С помощью коррекционных упражнений учащиеся самостоятельно определяют слово, с которым им предстоит детально познакомиться на данном уроке, и сами формулируют тему словарной работы. Например, решение анаграмм

ОСИСРЯ - Россия,

ОРИНДА- Родина,

АЧРЕОНБОРК- Черноборка,

Еще один вид упражнений основан на связи словарного слова с лингвистическим материалом. В зависимости от содержания учебного материала, от цели урока варианты работы могут быть самые разные.

1) Например, при закреплении материала о глухих и

звонких согласных предлагаю зачеркнуть глухие согласные в данной цепочке

джшщнгрпгнцвсчбтмпрл

2) Например предлагаю ребятам прочитать SМS -сообщение:

Мыходиливпаркбылотеплоявстретиладругаон

подарилцветокяулыбнуласьипоблагодарила.

Затем работаем с текстом: разбиваем на предложения, записываем в тетрадь.

Игра “Найди пару”

К словам из левого столбика дети подбирают синонимы из правого столбика:

алфавит аккуратный

чистый кавалерия

конница озорник

шалун азбука

Игра “Найди слова в картине”

Вывесить картинку, а ученики по её содержанию выписывают как можно больше словарных слов. Например: по картине “Деревня” - деревня, берёза, курица, антенна, облако, корова, забор, электричество, фонарь, калитка.

Игра “Убежали гласные”

Словарные слова записаны на доске. Пропущены гласные в слабой позиции. Ученики ставят ударение, возвращают гласные на место, подчёркивают “опасные” места.

В результате систематического использования коррекционных приёмов и упражнений на уроках русского языка, направленных на развитие мыслительных операций, у учащихся увеличивается скорость и качество письма, объём учебной информации, обрабатываемой каждым учеником на каждом уроке, повышается уровень:

- элементарных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, выделения существенного, классификации)

Такие упражнения-игры направлены не только на развитие мышления, усвоении учениками учебной программы по русскому языку, но и на повышение учебной мотивации школьников.

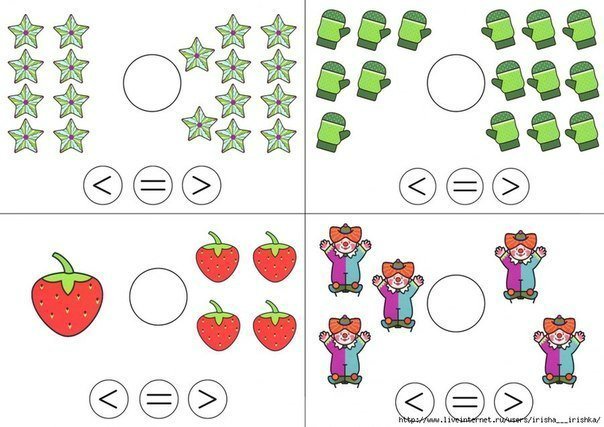

1.2.На уроках математики

Игры подобраны в соответствии с возрастом детей, с особенностями их психического развития и постепенного усложнения.

Сравнение предметов

Пространственно-временные представления

Геометрические фигуры и величины

Цифры и числа

Логические задачи и головоломки

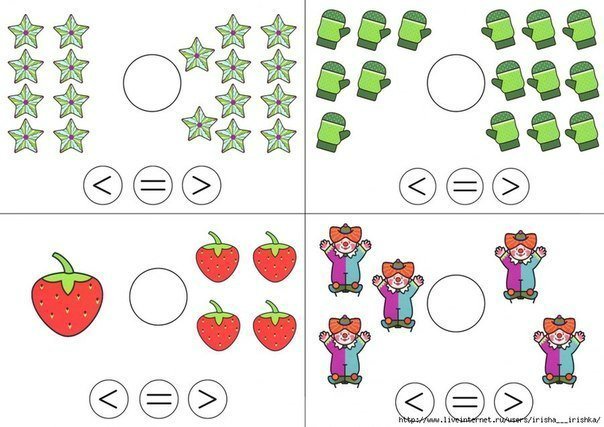

Сравнение предметов

Цель: развитие умений различать предметы по величине, длине, ширине и толщине; формирование представлений о свойствах предметов.

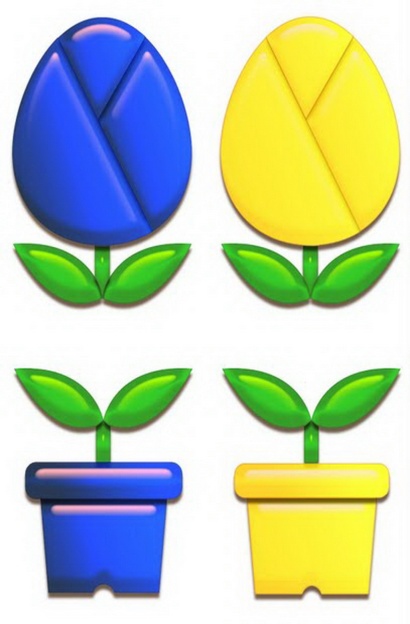

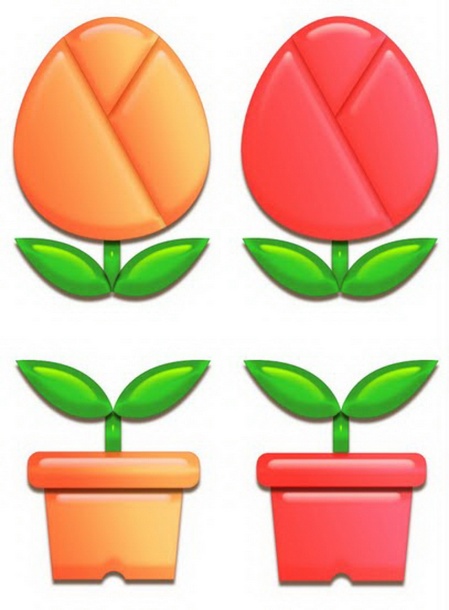

Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности в решении задач. По мере овладения детьми новыми знаниями в играх задания усложняются: первоклассники упражняются в определении предмета по какому – либо одному качеству, объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, назначению…), что очень важно для развития отвлечённого, логического мышления. Играя, они приобретают умение складывать из частей целое, выкладывать узоры из разнообразных форм.

Игры, которые включены в данный раздел, способствуют развитию основных механизмов восприятия человеком свойств окружающего мира.

Пространственно-временные представления

Цель: Развитие навыков восприятия пространства: как далеко, близко; на - над, слева – справа - посередине, спереди - сзади, сверху – снизу; выше - ниже, шире - уже, длиннее - короче, толще – тоньше, раньше – позже; позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра; установление последовательности событий, последовательности частей суток, дней в неделе, месяцев в году; ориентировка на листе бумаги в клетку

Пространственные представления расширяются и закрепляются в упражнениях на ориентировку в пространстве.

Эффективны также упражнения, в которых дети определяют своё положение среди окружающих предметов (я стою за стулом, рядом со столом, перед окном), учатся передвигаться в заданном направлении.

Детей учу ориентироваться на листе бумаги. Они овладевают умением раскладывать определённое количество предметов в указанном направлении: в верхней, нижней части листа, слева, справа, посередине пр. можно давать и такие задания: «Слева на лист положите пять кругов, а справа на один больше» и т.д.

Полезно проводить игры в лабиринты, предлагать детям определять направление движения с помощью стрелок, указателей, перемещаться в пространстве в соответствии с планом маршрута. Такие игры концентрируют внимание ребёнка, помогают ему преодолеть путь по схеме, которая указывает начало и конец маршрута.

Детей продолжаю знакомить с понятием «сутки». В этом помогают картинки, где изображены дети, занятые различными видами деятельности в разное время дня.

Когда дети осваивают порядковый счет, учу их связывать название каждого дня недели с его порядковым номером.

Геометрические фигуры

Цель: Развитие умения различать геометрические фигуры по форме; составление фигур из частей и деление фигур на части, конструирование фигур из палочек; формирование представлений о точке, прямой, луче, многоугольнике, углах.

Развивая представление детей о форме, я даю им задания нарисовать разные четырёхугольники; выложить из палочек и т. д.

Знания детьми формы геометрических фигур позволяет проводить игры разной степени сложности.

Для закрепления знаний о форме геометрических фигур я учу узнавать в окружающих предметах круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр; находить предметы одинаковой и разной формы (книга, картина, полотенце – прямоугольные; тарелка, блюдце, часы - круглые и т. д.)

С моей помощью дети выкладывают из геометрических фигур различные узоры и предметы.

Цифры и числа

Цель: Формирование понятия «один» и «много»; образование последующего числа путём прибавления единицы; состав чисел первого десятка, число ноль и его свойства; формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10; решение простых задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала.

Основу из основ математики составляет понятие числа. Однако число, как впрочем, практически любое математическое понятие, представляет собой абстрактную категорию. Поэтому зачастую возникают трудности с тем, чтобы объяснить ребенку, что такое число, цифра.

С моей помощью дети овладевают количественным и порядковым счётом в пределах 20, сравнивают числа по месту, которое они занимают в числовом ряду, начинают понимать количественное и порядковое значение числа. Дети упражняются в счёте, отсчитывании, воспроизведении количества предметов и их изображений на карточках, картинках, а также звуков, движений; учат сравнивать совокупности предметов, сопоставляя их элементы, различать и сравнивать параметры протяженности; углублять понятие «единица»: знакомятся с количественным составом числа из единиц, с отношением части и целого на основе деления предметов на равные части, расчленения множеств на части и объединения их в единое целое.

В математике важным является не качество предметов, а их количество.

В игровой форме дети с удовольствием угадывают предыдущие и последующие числа. Спросите, например, какое число больше пяти, но меньше семи, меньше трех, но больше единицы и т. д. Дети очень любят загадывать числа и отгадывать задуманное. Задумайте, например, число в пределах десяти и попросите ребенка называть разные числа. Вы говорите, больше названное число задуманного вами или меньше. Затем поменяйтесь с ребенком ролями

Логические задачи и головоломки

Цель: Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей; развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогии); увеличение объёма внимания и памяти;

Логические задачи помогут детям освоить логическую операцию «сериации», лучше ориентироваться в пространстве. Загадки и предлагаемые упражнения позволят овладеть такими логическими операциями мышления, как анализ и синтез, способность рассуждать, делать выводы. Дети не просто исследуют различные математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Они постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения.

Мышление ребенка связано с его знаниями. Н.Н. Поддьяковым обнаружены такие тенденции в развитии знаний у детей. Первая заключается в том, что в процессе мыслительной деятельности происходит расширение объема и углубление четких, ясных знаний об окружающем мире. Эти стабильные знания составляют ядро познавательной сферы ребенка.

Вторая тенденция предполагает, что в это же время возникает и растет круг неопределенных, не совсем ясных знаний, выступающих в форме догадок, предположений, вопросов. Для развития детского мышления очень важно, чтобы наряду с формированием ядра стабильных знаний шел непрерывный рост и неопределенных, неясных знаний, которые являются мощным стимулом умственной активности детей.

Для выработки определенных математических умений и навыков необходимо развивать логическое мышление дошкольников. В школе им понадобятся умения сравнивать, анализировать, конкретизировать, обобщать. Поэтому необходимо научить ребенка решать проблемные ситуации, делать определенные выводы, приходить к логическому заключению. Решение логических задач развивает способность выделять существенное, самостоятельно подходить к обобщениям.

Конечным результатом данного опыта можно считать выработку поэтапной системы работы по развитию способностей логически мыслить, и системного, постепенного внедрения игр в образовательный процесс.

Результаты работы свидетельствуют о том, что дети, с низким уровнем развития сумели овладеть логическими операциями и выполняли их в речевом и практическом планах. Они научились осуществлять логические операции с опорой на наглядно представленные образы. Все дети научились абстрагировать свойство от самого предмета и ориентироваться на него в процессе осуществления классификации, обобщения. Подбор предметов с учётом какого-либо свойства, обозначение класса предметов обобщающим словом затруднения не вызывали. Дети с высоким уровнем развития логических операций могли без осуществления практической группировки предметов определить и рассказать разные варианты классификации фигур при условии, что фигуры будут наглядно представлены. Дети со средним уровнем развития логических операций осуществляли классификацию практически и могли рассказать до практического выполнения задания, какие классы будут образованы, какие фигуры будут туда входить. Полученные данные подтверждают предположение о том, что организация развивающих игр с учётом индивидуальных особенностей ребенка является эффективной для развития логического мышления детей. И именно поэтому развитие словесно-логического мышления у школьников является обязательным элементом программы, что помогает детям в дальнейшем лучше усваивать школьную программу

таблица 2

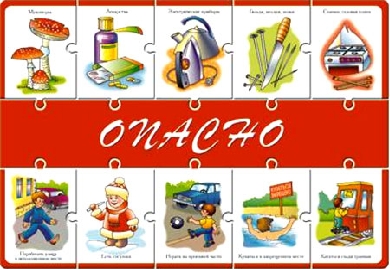

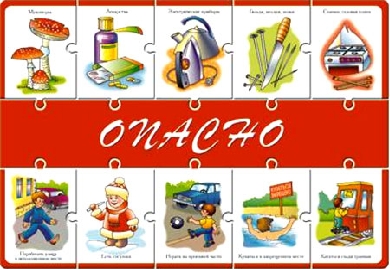

1.3.На уроках окружающего мира

таблица 3

б) познавательные, воспитательные, развивающие;

таблица 4

Пальчиковые тренажоры

таблица 5

в) репродуктивные, продуктивные, творческие;

таблица 6

«Подбери по цвету»

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.

таблица 7

Игра «Костер».

Цель: формирование внимания и произвольной регуляции собственной деятельности.

Ход игры:

Представьте, что это костер. Дети встают по кругу, в середине обозначение костра, можно символ. Дети выполняют инструкцию ведущего.

По команде «руки замерзли» - протянули руки к костру

По команде «ой, какой большой костер» - машем руками

По команде «искры полетели» - хлопаем в ладоши

По команде «жарко» - отодвиньтесь от костра

По команде «костер принес нам дружбу и веселье» - взяться за руки и ходить вокруг костра.

II.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это «особый» ребёнок. Но, как и всякие другие ученики, «особые» дети на протяжении всех лет обучения развиваются.

В ходе проведенной работы мною выявлено, что использование игры помогает снять ряд трудностей, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, что способствует в дальнейшем появлению элементарного познавательного процесса к русскому языку, математики и окружающему миру как к учебным предметам.

Проведение игр на уроках дало положительный результат, учебная мотивация у школьников повысилась. Следовательно, использование игровых технологий положительно влияет на обучение школьников, делает уроки более продуктивными и интересными, тем самым повышается мотивация учащихся, возникает познавательный интерес к урокам.

При использовании игровых технологий можно было заметить, что учащиеся проявляли большую активность. Большее оживление наступало тогда, когда на уроках присутствовали дидактические игры. Во время проведения игр учащиеся работали с удовольствием, от своей деятельности они получали удовольствие, старались выполнить задачу игры как можно лучше. На уроках, в содержание которых входило такое средство обучения, как игра, повышалась активность учащихся, повышался их интерес к уроку.

Таким образом, можно сделать вывод, что роль игры в жизни школьника имеет большое коррекционное воздействие и является одним из эффективных методов повышения мотивации к обучению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии. М., 1998.

Азаров Ю. Л. Искусство воспитывать. М., 1985.

Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Развитие связной устной речи у умственно отсталых учащихся на специальных уроках// Дефектология, 1987. - №6.

Амонашвили Ш. А. Педагогическая симфония. Екатеринбург, 1993.

Андреева Г. Н. Социальная педагогика. М., 1996.

Аркин Е. А. Ребенок и его игрушка в условиях первобытной культуры. М., 1935.

Асеев В. Г. Возрастная психология. Иркутск, 1989.

Асмолов А. Г. Знаем ли мы себя? М., 1989.

Бабанский Ю. Н. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. М., 1985.

Бабанский Ю. Н. Оптимизация процесса обучения (общедидактический аспект). М., 1977.

Белкин А. С. Основы возрастной педагогики. Екатеринбург, 1992.

Берн Э. Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди. М., 1996.

Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М., 1995.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1989.

Богусловская З.М. Развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста в условиях сюжетной дидактической игры // Известия АПН РСФСР. Вып. 64, М., 1955.

Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики. - М., 1990.

Минкин Е.М. От игры к знаниям. - М., 1983. .

Лукашонок О.Н. Конфликты в работе педагога с детьми – Калуга.1997

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. - М., 1990.

Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обучении и развитии. - М.: РПА, 1996.

Хейзинга И. В тени завтрашнего дня. - М., 1992.