МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЯСЛИ – САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 404

ГОРОДА ДОНЕЦКА»

Использование наглядного моделирования

в формировании лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР

Подготовила:

Учитель-логопед

Габовская Ольга Васильевна

Донецк, 2020

Использование наглядного моделирования в формировании лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР

Дети старшего дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями испытывают значительные трудности в усвоении, как программы детского сада, так и программы обучения в общеобразовательной школе. Работая с детьми с различной речевой патологией и сталкиваясь с проблемами в их обучении, логопеду приходится искать вспомогательные средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми нового материала. Одним из таких средств является наглядное моделирование. Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.

Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. Дошкольник лишен возможности, записать, сделать таблицу, отметить что-либо. На занятиях в детском саду в основном задействован только один вид памяти – вербальный. Опорные схемы – это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память.

Научные исследования и практика подтверждают, что именно наглядные модели являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста (Хализева Л.М. и др.). Ученые также отмечают, что использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности дошкольников.

Следовательно, актуальность использования наглядного моделирования в работе с дошкольниками состоит в том, что:

во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для детей с ОНР характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. Использование наглядного моделирования вызывает интерес и помогает решить эту проблему;

во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с памятью. Ведь одно из правил укрепления памяти гласит: “Когда учишь – записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики”;

в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть главное, систематизировать полученные знания.

В работе над коррекцией лексико-грамматического строя речи у детей с ОНР я применяю универсальные игры на основе наглядного моделирования, которые возможно использовать в рамках любой лексической темы

Метод наглядного моделирования используется на всех занятиях и предполагает формирование умений анализировать языковой материал и синтезировать языковые единицы в соответствии с законами и нормами языка. Он позволяет ребенку осознать звучание слова, поупражняться в употреблении грамматических форм, также он способствует расширению словарного запаса, формированию языкового чутья.

Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы предложений появляются у детей с ОНР, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ОНР проявляется в более замедленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и синтаксической систем языка, семантических и формально – языковых компонентов, в искажении общей картины речевого развития. У этих детей обнаруживается затруднения как в выборе грамматических средств для выражения мыслей, так и в их комбинировании.

Детям с общим недоразвитием речи требуется специальное обучение, а затем длительные тренировочные упражнения по усвоению навыков словообразования. Облегчить этот процесс, разнообразить его и сделать более интересным для ребенка поможет метод наглядного моделирования.

Уважаемые коллеги, разрешите представить некоторые игры на основе наглядного моделирования, которые можно использовать в рамках любой лексической темы.

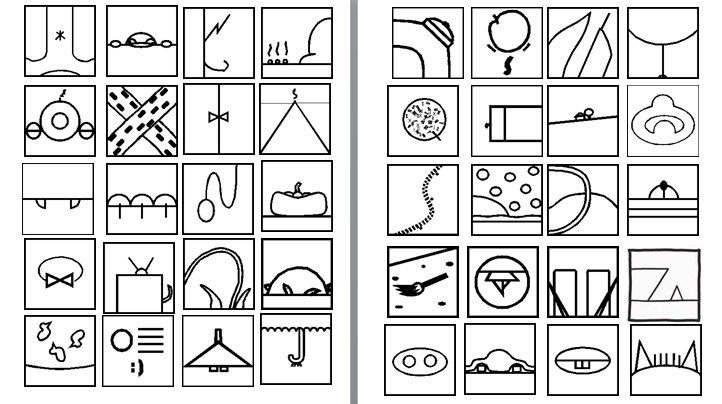

1. Пиктограммы

Цели:

развитие навыков словообразования у детей с ОНР

закрепление навыков образования родственных слов

1 вариант «Дружная семейка»

Этот вариант используется для развития и закрепления у детей навыков словообразования в рамках лексических тем: «Дикие животные», «Домашние животные», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Животные жарких стран», «Животные Севера».

Содержание игры: На доску вывешивается пиктограмма, а дети получают картинки, например с дикими животными. Ребенок изменяет слово в соответствии с предложенной пиктограммой. Самым положительным моментом в использовании пиктограмм, является то, что речь педагога сводится к минимуму – он лишь указывает нужную пиктограмму, а ребенок образовывает нужное слово самостоятельно.

«Волшебная дорожка»

Цель: учить детей изменять слово по падежам с помощью вопросительного слова.

Содержание игры:

Условные обозначения падежей могут вывешиваться на доске, раскладываться на столах или ковре. Дети, получив картинки (по любой лексической теме), «шагают» по дорожке, изменяя слова по падежам.

1 вариант: Взрослый активно помогает ребенку изменить слово, давая образец его изменения. Ребенок слушает и обязательно повторяет измененное слово: вместе со взрослым; сразу же после взрослого; через некоторое время после взрослого. Для улучшения ориентировки в игре одно слово называется два-три раза.

2 вариант: Ребенок задает вопросы, а взрослый, отвечая на них, намеренно допускает ошибку, которую должен заметить и исправить ребенок. Если он не замечает ее, взрослый исправляет сам

3 вариант: Дети, получив картинки «шагают» по дорожке, изменяя слова по падежам самостоятельно.

Данную игру можно использовать в рамках любой лексической темы.

| ? |  |

|  |  |

|

| Это кто? Это что? | Кого здесь нет? Чего здесь нет? | Иду к кому? Иду к чему | Вижу кого? Вижу что? | Доволен кем? Доволен чем? | Думаю о ком? Думаю о чем? |

В процессе коррекционного обучения большое внимание уделяется формированию словообразовательных навыков у детей с ОНР. Применение наглядных моделей способствует более точному и прочному усвоению детьми на практическом уровне отдельных словообразовательных операций. Используя наглядную модель, дети практически усваивают способы образования относительных прилагательных со значением отнесенности например к продуктам питания; наглядные схемы ориентируют детей на поиск слов «родственников» в определенном лексико-семантическом поле. В рамках этого направления, мы используем следующие игры и упражнения:

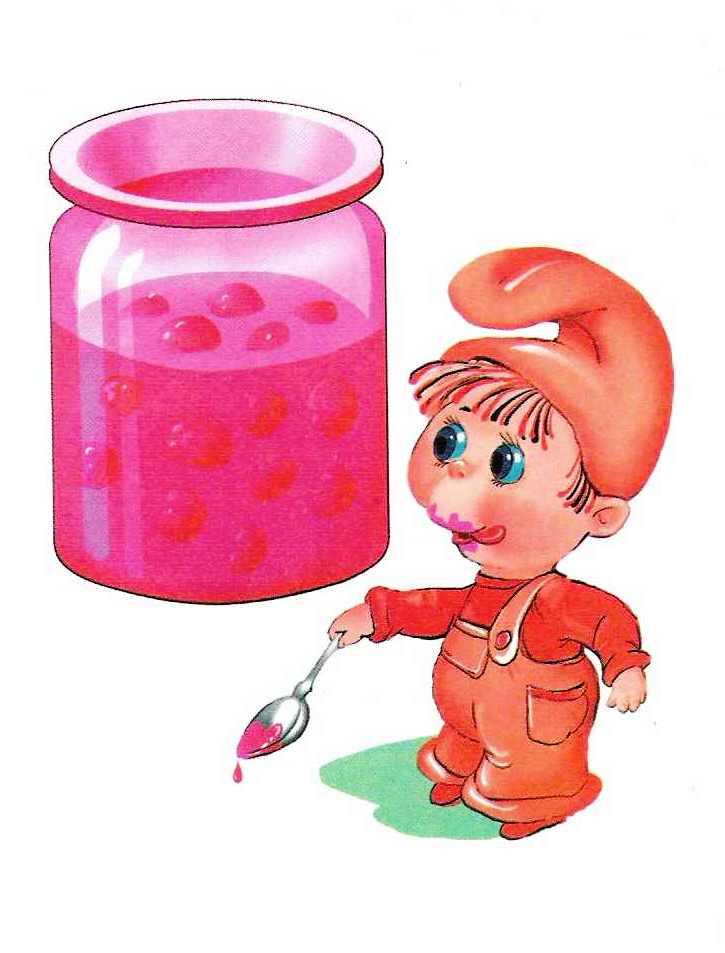

3. «У меня – у гнома – у великана»

Цель: образование слов с уменьшительными и увеличительными суффиксами.

Содержание игры:

Логопед показывает фигурки на мнемосхеме и предлагает отправиться к ним в гости, взяв с собой подарки; для гнома маленькие, а для Великана огромные.

1 вариант: Ребенок берет картинку с изображением предмета, прикладывает ее по очереди к каждой карточке наглядной модели, образует уменьшительно-ласкательную форму слова («у Гнома») и увеличительную («у Великана»). Например: «У меня - помидор, Гному нужен помидорчик, Великану - помидорище»

2 вариант: К существительному добавляем одно-два качественных прилагательных. Например: «У меня спелый помидор, у Гнома — спеленький помидорчик, у Великана — спелый помидорище».

Данную игру можно использовать в рамках любой лексической темы.

|

|  |

| Гномик | Великан |

4. «Поварята»

Цель: расширять активный словарь относительными прилагательными, развивать умения образовывать относительные прилагательные.

Содержание игры:

Ребенок берет картинку с изображением предмета, прикладывает ее по очереди к каждой карточке наглядной модели и определяет что из чего сделано

1 вариант: Взрослый называет предмет и из чего он сделан, а ребенок говорит, какой это предмет. Например: Взрослый. Сок из яблока - какой? Ребенок. Яблочный

2 вариант: Ребенок берет картинку с изображением предмета и, называя его, спрашивает у взрослого, из чего этот предмет сделан. Например:

Ребенок. Из чего сделан этот суп?

Взрослый. Из грибов.

Ребенок. Суп из грибов - грибной.

3 вариант: Ребенок берет картинку-предмет (яблоко) и образовывает прилагательные, прикладывая ее поочередно к каждой картинке созданной модели:

сок из яблока — яблочный;

повидло из яблока - яблочное;

пюре из яблока — яблочное

Данную игру можно использовать в рамках лексических тем: «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды», «Продукты питания».

|

|

|

|

|

| Сок какой? | Суп какой? | Запеканка какая? | Повидло(пюре) какое? |

5. «Чей хвост, морда, лапы?»

Цель: расширять активный словарь притяжательными прилагательными, развивать умения образовывать притяжательные прилагательные.

Содержание игры:

1 вариант: Ребенок, опираясь на модель и предметную картинку, образовывает притяжательное прилагательное от названия изображенного на ней предмета. Например: собака. Чей хвост? — Собачий. Чья лапа? - Собачья. Чье yxo? — Собачье.

2 вариант: Взрослый называет притяжательное прилагательное, а ребенок определяет, к какой картинке наглядной модели это название относится. Например: взрослый говорит: «Собачьи», ребенок показывает картинку и называет: «Уши»

Данную игру можно использовать в рамках лексических тем: «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные севера», «Животные теплых стран».

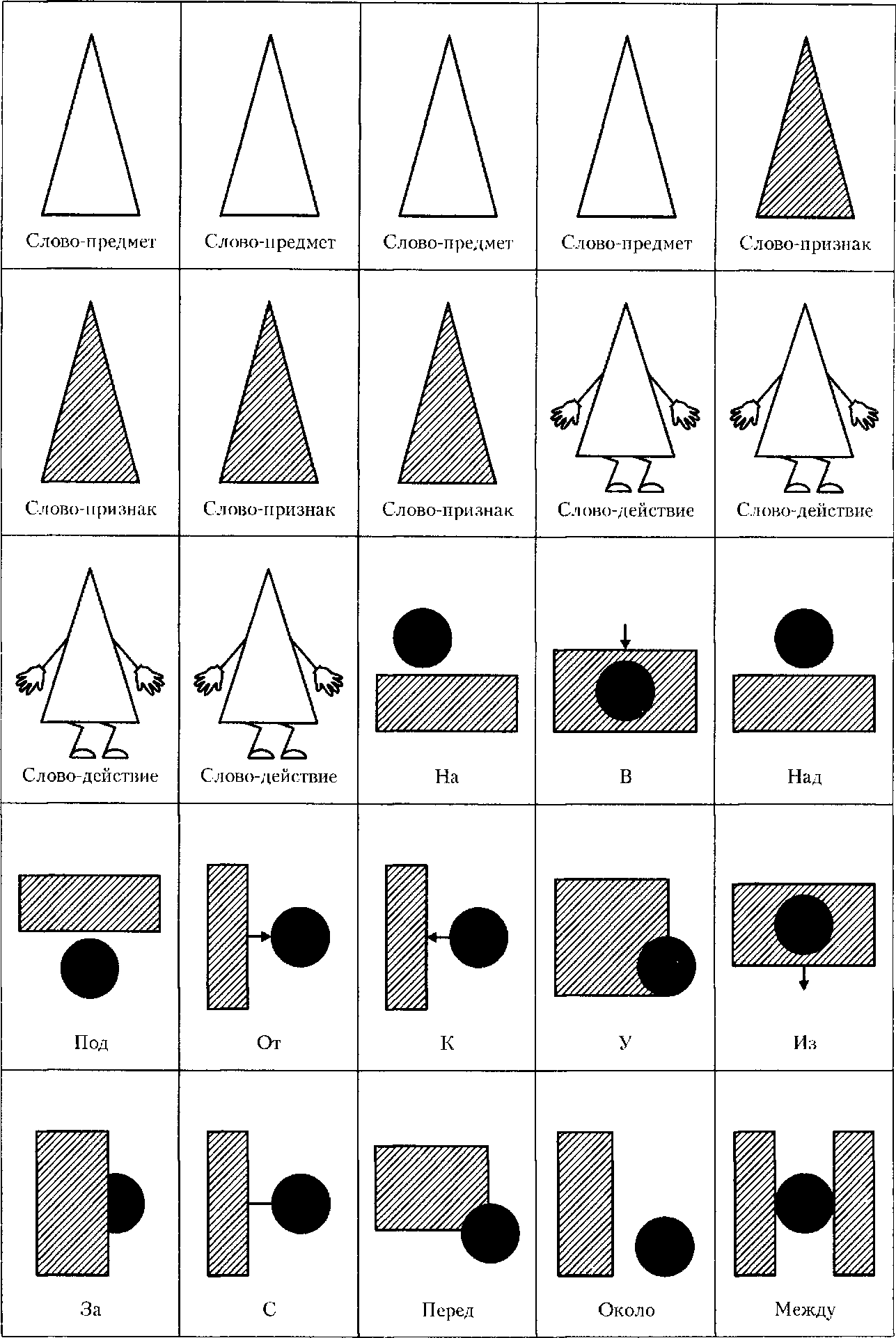

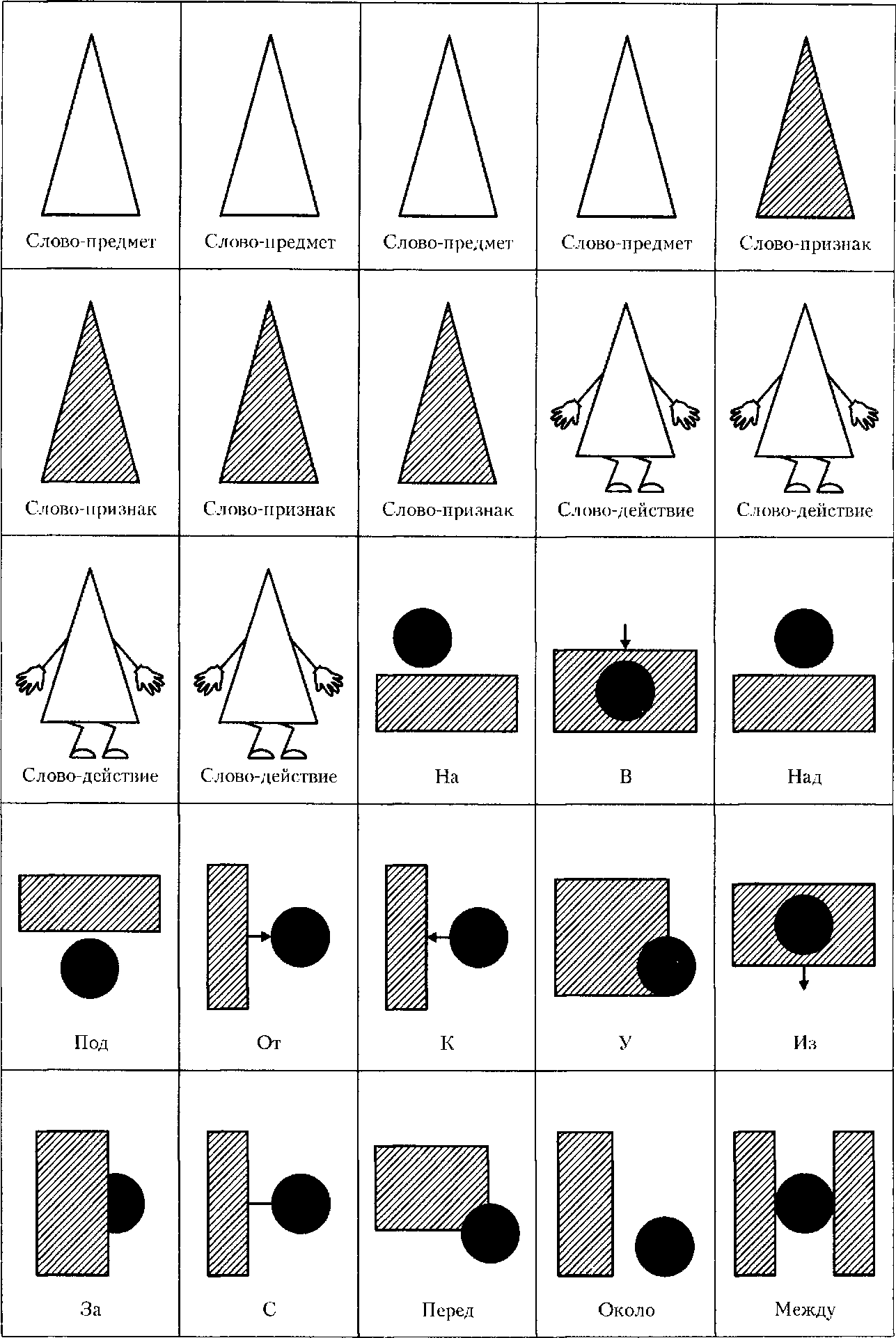

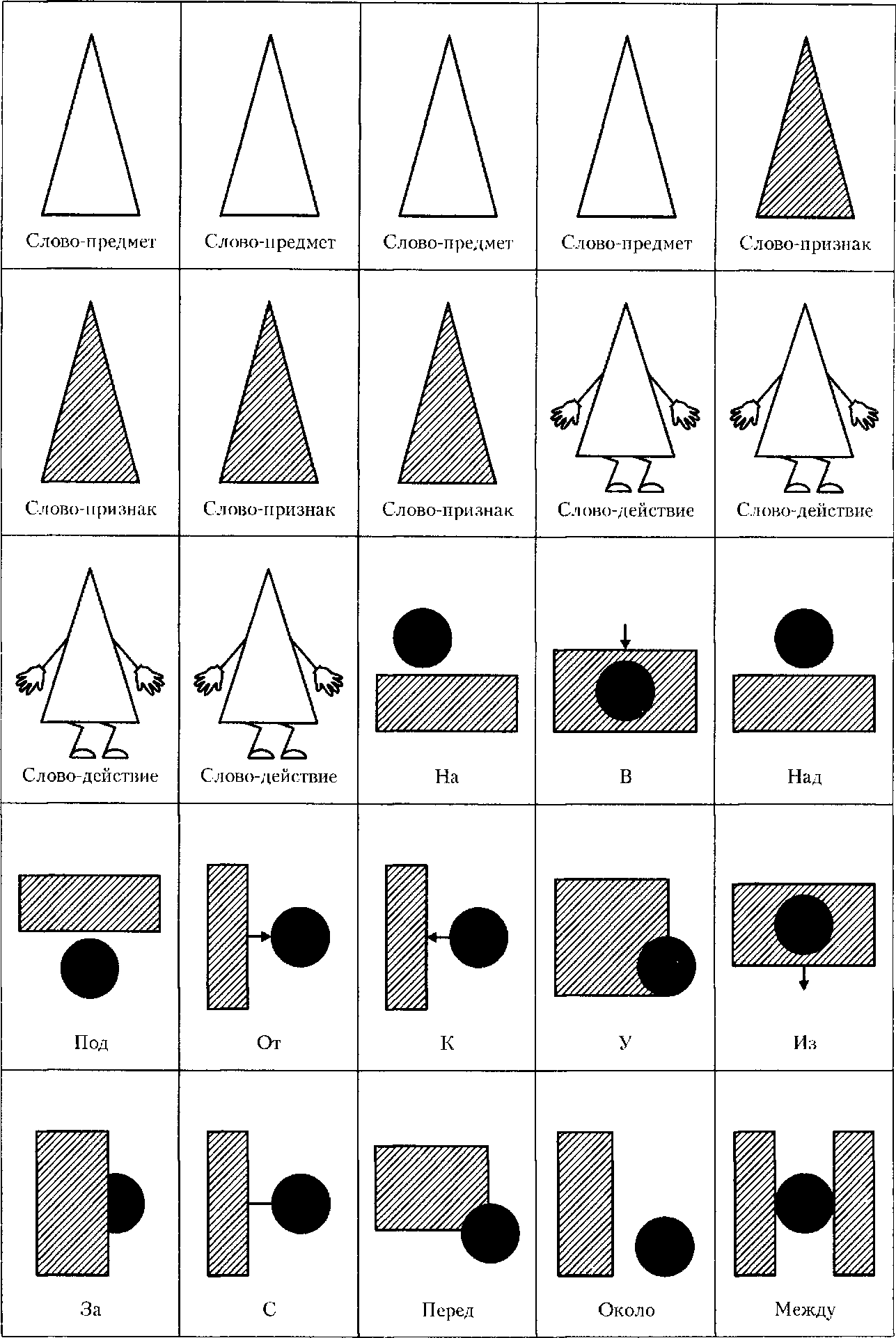

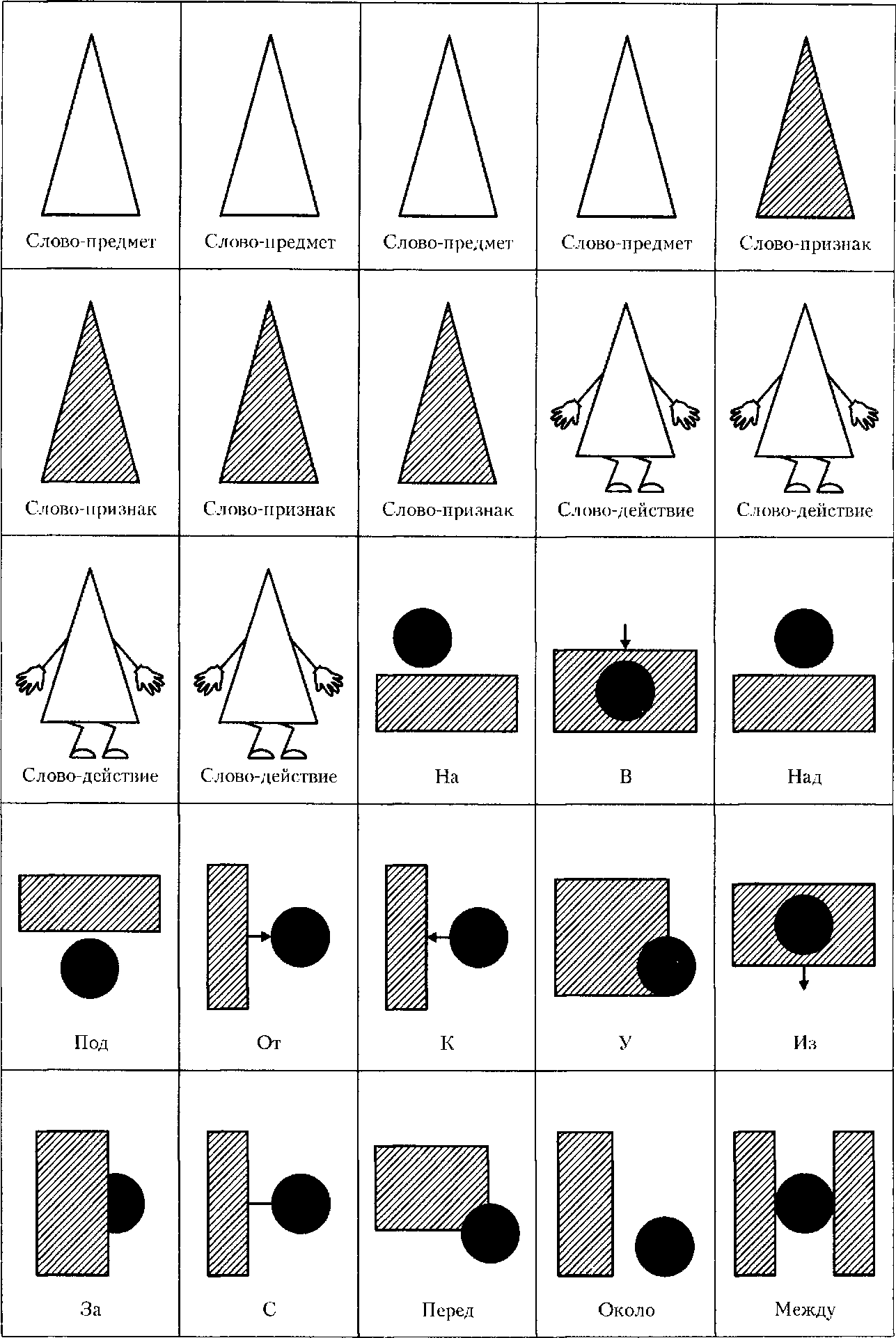

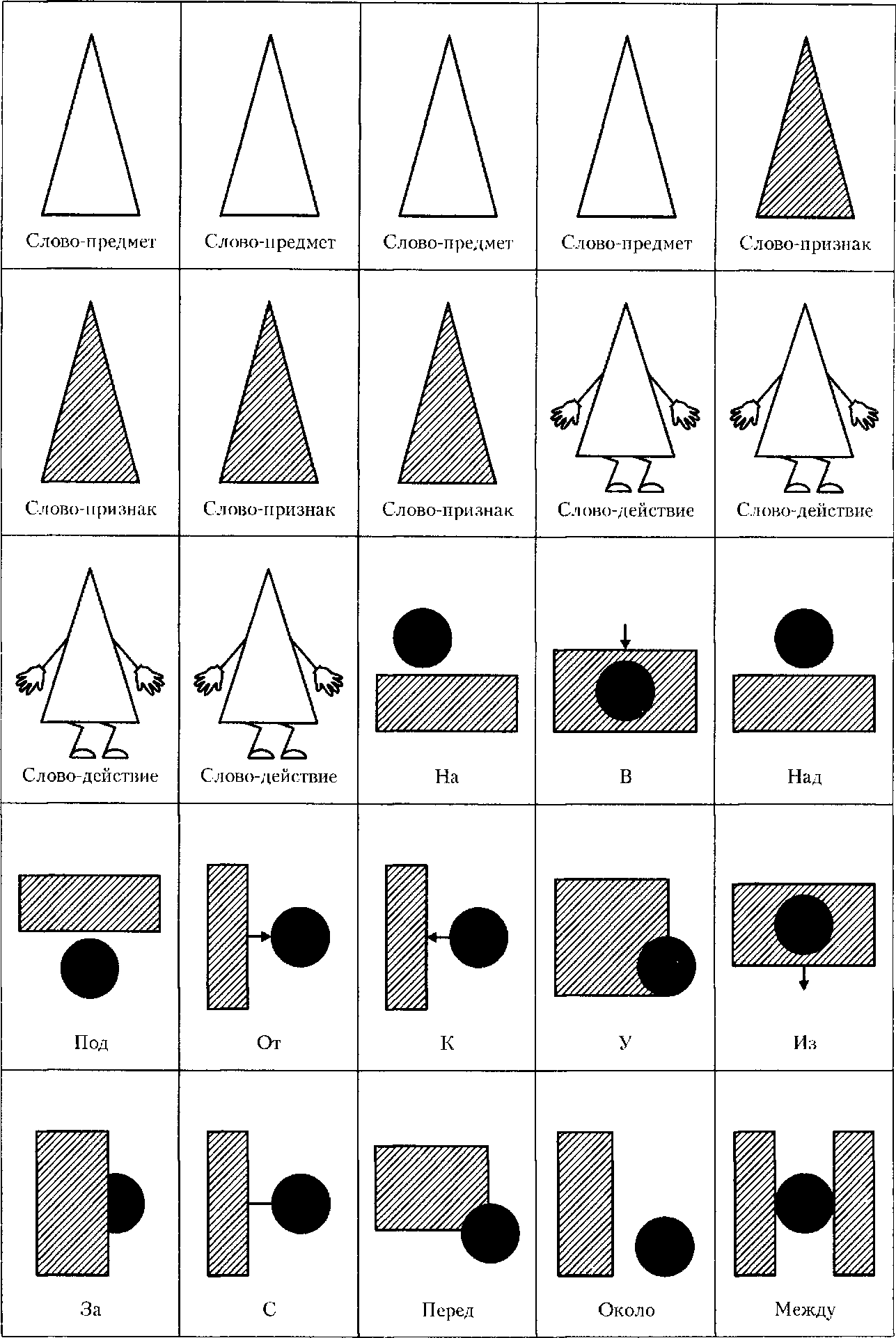

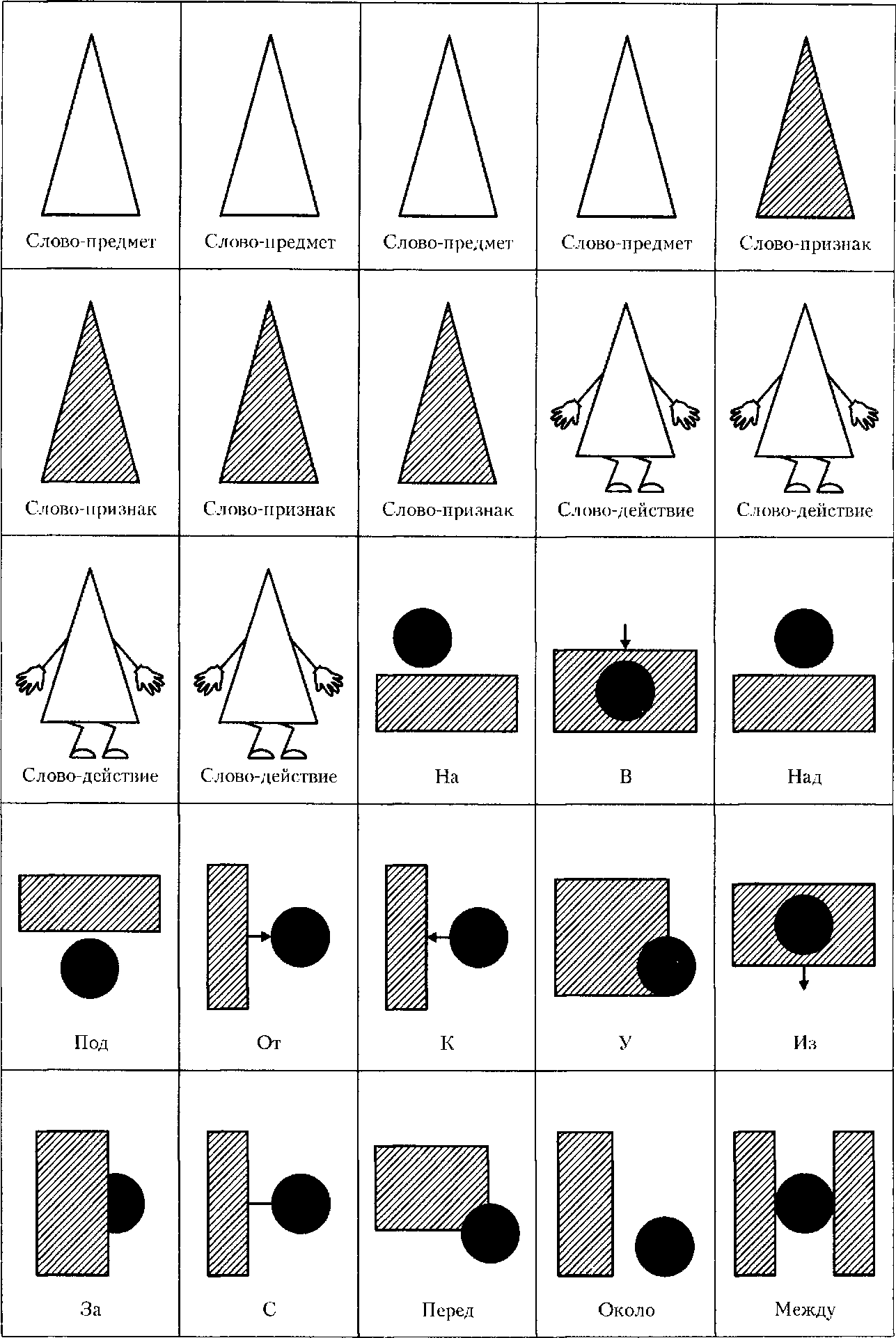

6. «Составь предложение»

Цель: составление предложений по графической схеме

В основе данного пособия лежит методика Е.А. Ефименковой, адаптированная именно для детей старшего дошкольного возраста. Ребёнок за определённое количество занятий учится составлять предложение.

|  |  |  |

|  |  |  |

| слово - предмет | слово-действие | слово-признак |

Варианты игр:

«Подбери слово»

Цель: учить и упражнять детей подбирать слова-признаки и слова-предметы к предмету или объекту.

Содержание игры:

1 вариант: Взрослый показывает ребенку карточку с условными обозначениями различных частей речи: «слово-предмет» (существительное), «слово-действие» (глагол), «слово-признак» (прилагательное) или предлог. Ребенок подбирает и называет подходящее слово.

2 вариант: Взрослый называет слово, а ребенок подбирает к нему нужный символ с обозначением слов-предметов, слов-действий, слов-признаков, предлогов.

3 вариант: используя символы, обозначающие слова – действия, слова – признаки, слова – предметы, подобрать как можно больше слов к какому-либо объекту.

Игра «Строим предложение»

Ребенок повторяет предложение за взрослым и с помощью условных обозначений «слово-предмет», «слово-действие», «слово-признак» и символов предлогов выкладывает его схему.

Игра: «Составляем предложение»

Ребенок составляет предложение по предложенной схеме.

«Расскажи, где?»

Цель: учить детей употреблять предлоги, определять местонахождение предмета на плоскости и в пространстве.

Содержание игры:

Логопед показывает схемы предлогов. Дети располагают предметы или картинки (мяч и ящик, карандаш и книга, пенал и ручка и др.) по отношению друг к другу в соответствии со схемой и рассказывают, где находится предмет.

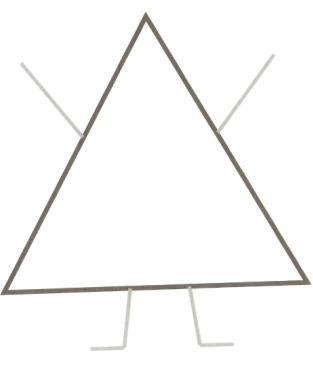

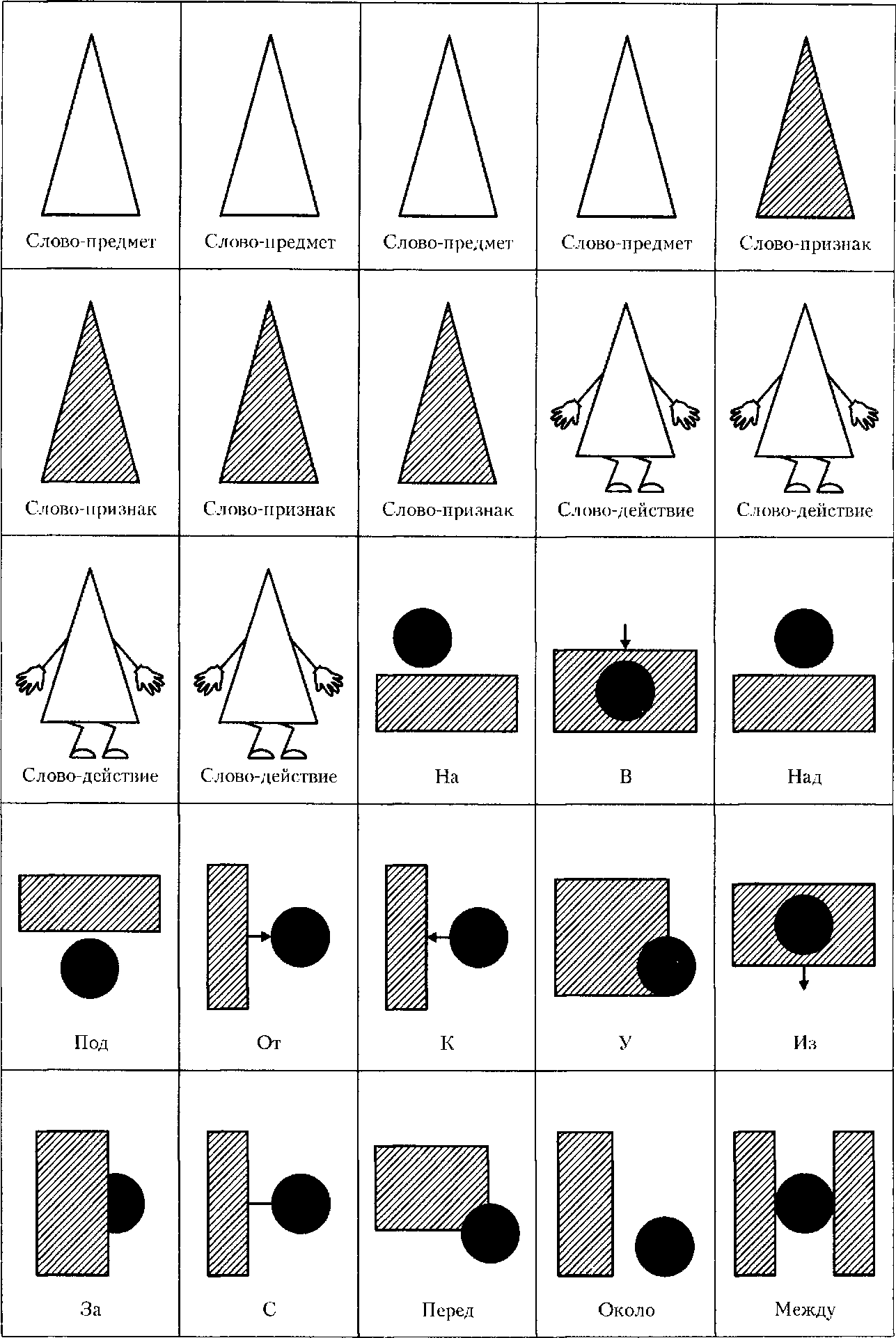

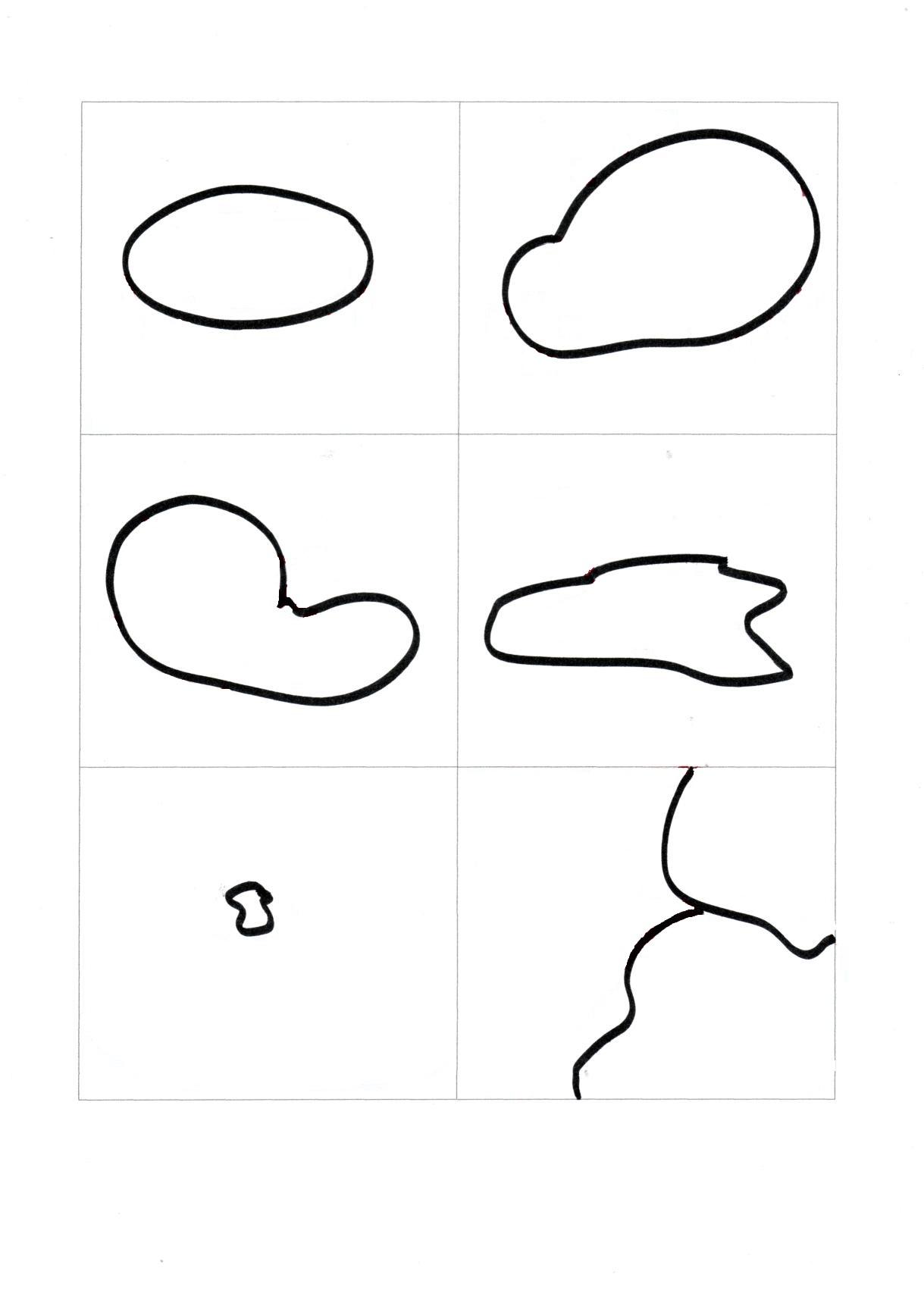

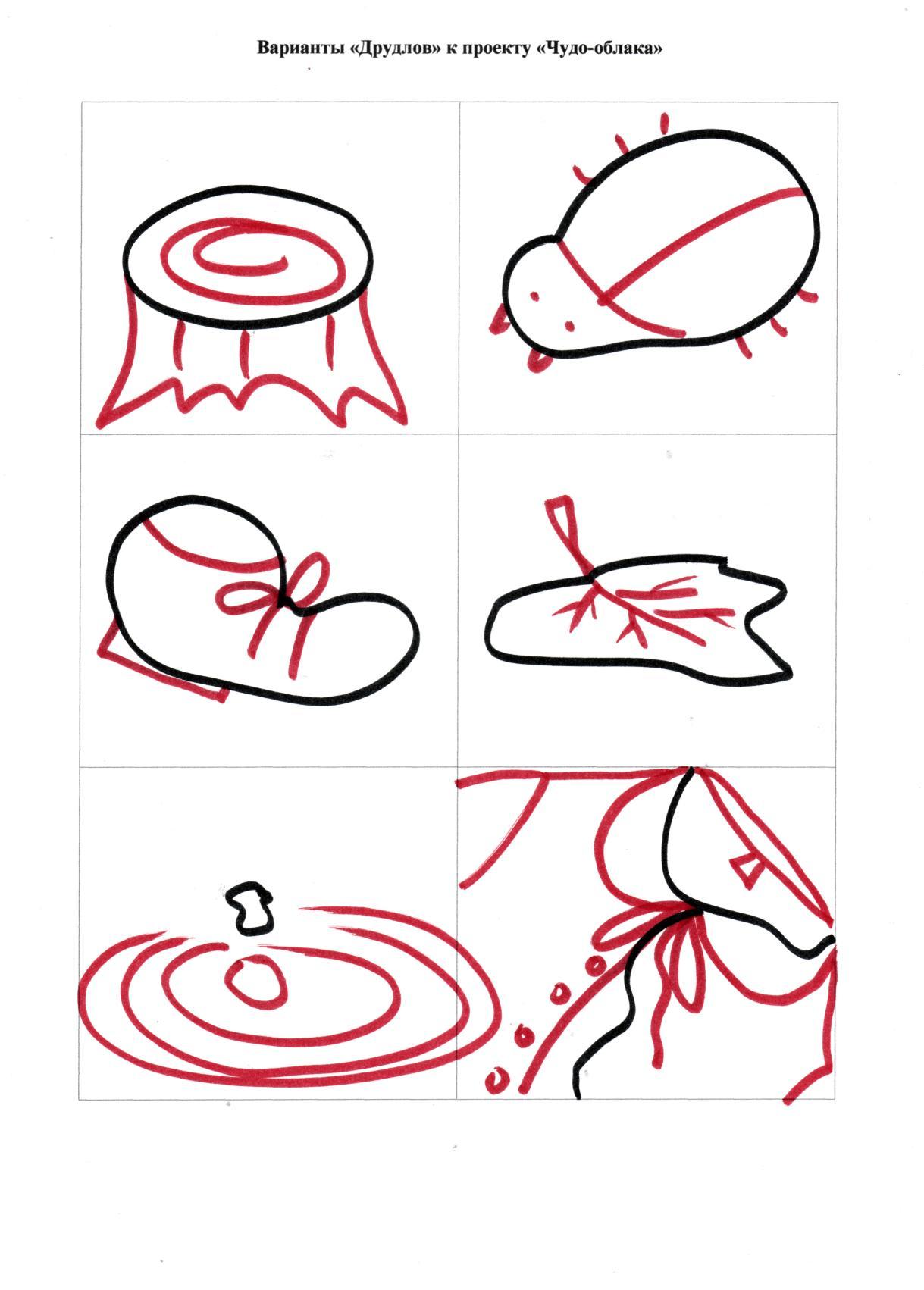

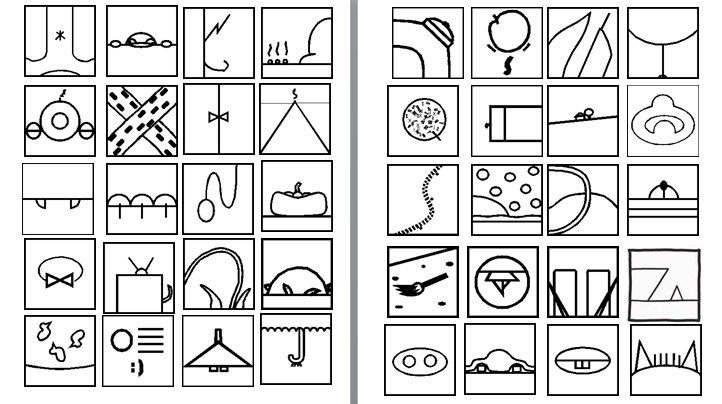

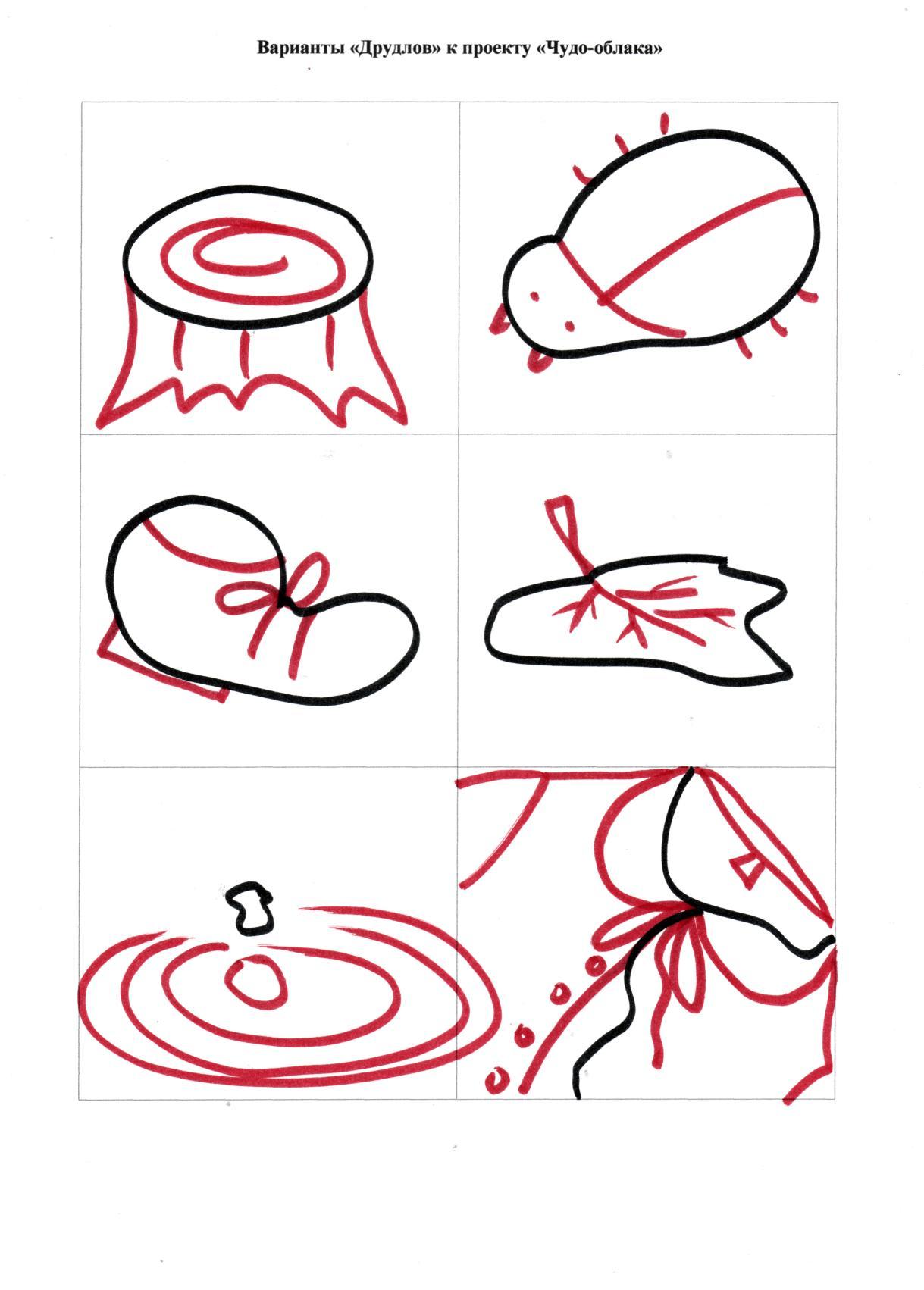

Ярким представителем метода наглядного моделирования является техника Друдлы. Друдлы - это черно – белые картинки загадки, смотря на которые совершенно невозможно точно сказать, что это такое. Друдлы в переводе с английского означают «каракули». Техника стала известна в 1950 году, благодаря Леонарду Стерну и Роджеру Прайсу, который был автором – юмористом и использовал друдлы в качестве развлечения для публики.

Эта игра интересна дошкольникам тем, что она дает неограниченное пространство для полета фантазии, воображения и творчества детей: друдлы

развивают речь ребѐнка во время игры, повышают мыслительную деятельность,

стимулирует пространственное мышление, познавательную активность детей. Смысл друдлов, как можно больше придумать вариантов видения картинки. Они заставляют мозг перелопатить тонну информации, чтобы соотнести образ, с изображением на картинке. В результате занятий с применением друдлов, у ребенка-дошкольника снимается чувство скованности, преодолевается застенчивость, постепенно развивается логика мышления, речевая и общая инициатива.

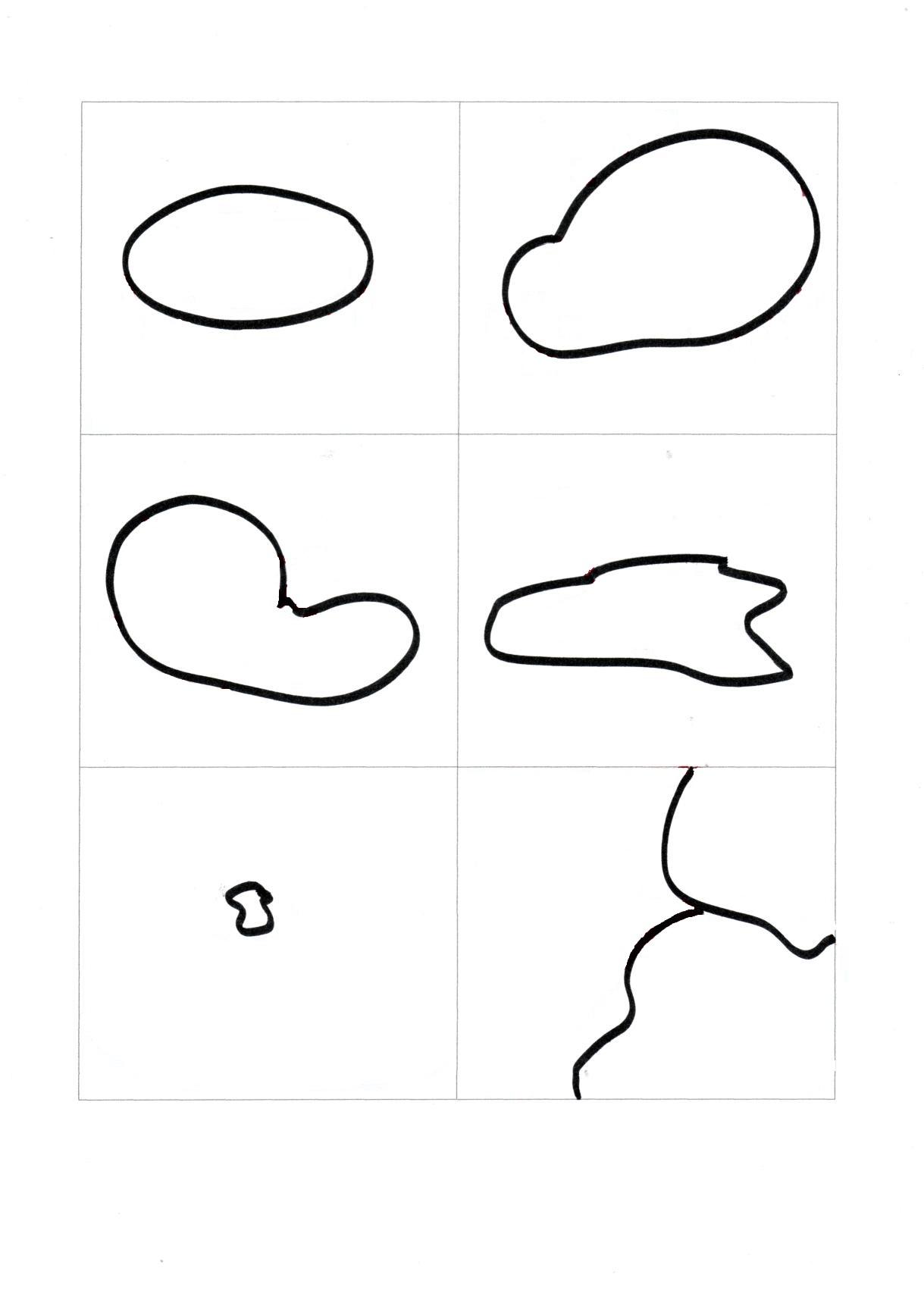

Как играть в друдлы?

Смысл головоломки в том, чтобы подобрать как можно больше версий и интерпретаций к простому рисунку. Стоит помнить, что правильного ответа в друдлах нет. Побеждает тот, кто придумает больше интерпретаций или игрок, который придумает наиболее необычный ответ.

Д рудлы — головоломка для любого возраста. Начинать игры проще с незамысловатых друдлов, на которых хорошо угадывается знакомый объект. Лучше, если изображение будет иметь минимум деталей. Обратите внимание, что для подстегивания воображения, лучше делать задачки черно-белыми.

рудлы — головоломка для любого возраста. Начинать игры проще с незамысловатых друдлов, на которых хорошо угадывается знакомый объект. Лучше, если изображение будет иметь минимум деталей. Обратите внимание, что для подстегивания воображения, лучше делать задачки черно-белыми.

Рассмотрим пример несложного друдла.

Что это?

Возможно, это:

Человек в костюме с галстуком-бабочкой, защемленным дверью лифта.

Или бабочка, взбирающаяся по веревке вверх.

Геометрическая задача.

Флюгер на крыше дома (или какой либо рисунок на крыше).

Песочные часы, стоящие на столе.

Два громкоговорителя на столбе.

Шкаф с ручками.

Два клювика птиц.

Подарочная коробочка.

Ручки двери с двух сторон.

Закрытое окно.

Стрекоза над дорогой.

Да, все это и еще много чего угодно. Вы можете увидеть в данном изображении десятки различных ситуаций. Единственно правильного ответа нет. И необязательно ответ должен быть реалистичным. Ему достаточно быть забавным, интересным и немного похожим на то, что изображено на рисунке. Но вы заметили, как заработал ваш мозг?

Когда начнёт хорошо получаться расшифровывать эти головоломки, то можно начать придумывать свои: вы придумываете для детей, а дети для вас. Получается очень интересная и развивающая игра.

Е сли отгадывание друдлов даётся с трудом, то можно начать с самых простых детских вариантов.

сли отгадывание друдлов даётся с трудом, то можно начать с самых простых детских вариантов.

З аключение. Лексико-грамматические нарушения при общем недоразвитии речи являются ведущими, для их устранения необходимо достаточно много времени. Поэтому логопедическая работа при таких речевых нарушениях требует разнообразных приемов коррекции, учитывая индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи. Таким образом, целесообразное и адекватное использование дидактических игр, игровых приемов, в том числе и моделирования, на разных этапах логопедической работы оптимизирует систему коррекционно-развивающего воздействия на ребят, имеющих тяжелые нарушения речи, делает более рациональной и, тем самым, приобретает большое теоретическое и практическое значение.

аключение. Лексико-грамматические нарушения при общем недоразвитии речи являются ведущими, для их устранения необходимо достаточно много времени. Поэтому логопедическая работа при таких речевых нарушениях требует разнообразных приемов коррекции, учитывая индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи. Таким образом, целесообразное и адекватное использование дидактических игр, игровых приемов, в том числе и моделирования, на разных этапах логопедической работы оптимизирует систему коррекционно-развивающего воздействия на ребят, имеющих тяжелые нарушения речи, делает более рациональной и, тем самым, приобретает большое теоретическое и практическое значение.

рудлы — головоломка для любого возраста. Начинать игры проще с незамысловатых друдлов, на которых хорошо угадывается знакомый объект. Лучше, если изображение будет иметь минимум деталей. Обратите внимание, что для подстегивания воображения, лучше делать задачки черно-белыми.

рудлы — головоломка для любого возраста. Начинать игры проще с незамысловатых друдлов, на которых хорошо угадывается знакомый объект. Лучше, если изображение будет иметь минимум деталей. Обратите внимание, что для подстегивания воображения, лучше делать задачки черно-белыми.

сли отгадывание друдлов даётся с трудом, то можно начать с самых простых детских вариантов.

сли отгадывание друдлов даётся с трудом, то можно начать с самых простых детских вариантов.  аключение. Лексико-грамматические нарушения при общем недоразвитии речи являются ведущими, для их устранения необходимо достаточно много времени. Поэтому логопедическая работа при таких речевых нарушениях требует разнообразных приемов коррекции, учитывая индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи. Таким образом, целесообразное и адекватное использование дидактических игр, игровых приемов, в том числе и моделирования, на разных этапах логопедической работы оптимизирует систему коррекционно-развивающего воздействия на ребят, имеющих тяжелые нарушения речи, делает более рациональной и, тем самым, приобретает большое теоретическое и практическое значение.

аключение. Лексико-грамматические нарушения при общем недоразвитии речи являются ведущими, для их устранения необходимо достаточно много времени. Поэтому логопедическая работа при таких речевых нарушениях требует разнообразных приемов коррекции, учитывая индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи. Таким образом, целесообразное и адекватное использование дидактических игр, игровых приемов, в том числе и моделирования, на разных этапах логопедической работы оптимизирует систему коррекционно-развивающего воздействия на ребят, имеющих тяжелые нарушения речи, делает более рациональной и, тем самым, приобретает большое теоретическое и практическое значение.