МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА

НЕВЬЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Исследовательская работа: «Декорация для школьного театра- сказку создаем мы сами»

| Автор работы: Залипаев Максим Андреевич, Ермаков Тимофей Алексеевич,ученики 7«А» класса МБОУ СОШ №1 Невьянского ГО

Руководитель работы: Седунова Ольга Эдуардовна, социальный педагог

|

2024 г.

Содержание

Введение…………………………………………………….......................................3

Глава 1. Театрально – декорационное искусство………………………………….5

1. 1. История развития театральных декораций ………………………….5

1.2. История возникновения школьного театра...........................................10

1.3.Театр начинается с вешалки, а школьный театр – с декораций............11

Глава 2. Практическая часть......................................................................................13

2.1. Выбор идей, материалов. Принцип изготовления. Инструменты и приспособления. Технологическая карта...............................................................13

Заключение…….........................................................................................................15

Список литературы……............................................................................................16

Приложение……........................................................................................................17

Введение

В нашем проекте мы решили взять на себя задачу создания декораций для школьного театра. Мы верим, что каждая сказка заслуживает уникальной и волшебной атмосферы, которую можно создать с помощью красивых и тщательно продуманных декораций. Наша цель - не просто создать фон для действия, а вовлечь зрителей в мир сказки, чтобы они почувствовали себя частью этого волшебного мира.

Мы понимаем, что создание декораций - это творческий процесс, требующий умения работать с разными материалами, цветами и формами. Мы хотим развить в себе эти навыки и научиться применять их на практике. Кроме того, мы считаем, что создание декораций - это отличная возможность для самовыражения и развития воображения.

Наш проект будет включать коллективную работу, где каждый участник будет иметь возможность внести свои идеи и вклад в создание декораций. Мы будем сотрудничать, обмениваться опытом и вместе достигать наших целей.

Мы надеемся, что наш проект по созданию декораций для школьного театра поможет нам развить наши творческие способности, научиться работать в команде и создать незабываемую атмосферу для зрителей. Вместе мы можем создать настоящую сказку!

Цель исследования: создать новогоднего оленя как декорацию для школьного театра.

Задачи исследования:

изучить литературу по данной теме;

познакомиться с процессом создания поделок своими руками.

Научиться работать с материалом.

Создать декоративного оленя

Объект исследования: театральные декорации

Предмет исследования: новогодний декоративный олень

Методы исследования: изучение соответствующей литературы, сравнение, анализ и обработка полученных результатов, работа с материалами.

Глава 1. Театрально – декорационное искусство

Театрально-декорационное искусство или сценография - искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, освещения, постановочной техники. Декорации в любом спектакле создают атмосферу сказки и передают настроение героев.

ТЕАТРА́ЛЬНО-ДЕКОРАЦИО́ННОЕ ИСКУ́ССТВО (сценография), художественное оформление спектакля, создание его целостного зрительного образа посредством декораций, костюмов, освещения, грима, бутафории и реквизита, постановочной техники. Сценографический образ может быть описательно-повествовательным или иносказательно-символическим; он даёт характеристику места и времени действия, эпохи и персонажей, стиля и жанра театрального произведения; зависит от режиссёрской концепции спектакля, стиля эпохи и индивидуальности художника.1

В своей проектной работе мы рассмотрим один основной элемент сценографии – это декорации (реквизит) к спектаклю.

1.1. История развития театральных декораций

Слово Декорация чаще всего употребляется для обозначения принадлежностей театра, имеющих своим назначением производить иллюзию места, в котором происходит действие, разыгрываемое на сцене. Поэтому театральные декорации представляют по большей части либо пейзажи, либо перспективные виды улиц, площадей и внутренности зданий.

Сценические представления обставлялись декорациями еще у древних греков. Как на одного из старейших декораторов, известных в истории, можно указать на Агафарха, жившего приблизительно в 460-420 годов до Рождения Христа В новейшие времена декорационная живопись развилась, прежде всего, в Италии, которая доставляла лучших мастеров по этой части и другим странам. Из итальянских декораторов в XVIII столетии особенно прославился Дж. Сервандони, работавший для Королевской оперы в Париже. Потом первенство в рассматриваемой области перешло к французам.

В эпоху Возрождения в Италии сложился тип архитектурно-перспективной декорации (Д. Браманте, Б. Перуцци и др.), создаваемой с помощью расписанных, натянутых на рамы холстов, воспроизводивших неизменное место действия; создавались также объёмные декорации, воссоздающие перспективу гор. улицы (В. Скамоцци). С. Серлио разработал 3 типа оформления – для трагедии, комедии и пасторали. Возрастающая зрелищность придворных оперно-балетных спектаклей потребовала введения сменяющихся декораций. В эпоху барокко и классицизма всё шире использовались сценичные механизмы; применение вращающихся 3-гранных призм (телариев) позволяло осуществлять смену декораций на глазах у публики (Н. Саббатини в Италии, И. Фуртенбах в Германии); усовершенствование техники привело к созданию системы кулис (Дж. Алеотти в Италии) и «сцены-коробки», сохраняющейся до наших дней. С середины 17 века итальянская система кулисно-арочной декорации распространилась по всей Европе. В Великобритании в Елизаветинскую эпоху сложился особый тип постановок, сохранявший условные приёмы площадного театра; перспективные декорации итал. типа ввёл в 1-й четверти 17 века И. Джонс. А. Поццо, художники семейств Галли-Биббиена, Галлиари и другие привнесли в сценографию угловую перспективу, эффекты, создающие иллюзию глубины, игру контрастов света и тени, и так далее.

Во многих странах средних веков Центральной и Юго-Восточной Азии, в Китае и Японии господствовал метод условно-символический оформления сцены. В Японии в 18 века сооружались здания для театров кабуки; в 1758 здесь была введена вращающаяся сцена. Однако во многих театрах Индии, Индонезии, стран Индокитая вплоть до 20 веков сохранились средне-вековые традиции (оформление ограничивается главными образами костюмами, масками и гримами).

В начале 19 века на европейских сценах широко применялисьпратикабли (объёмные декорации), воспроизводились сложные эффекты (сцены кораблекрушений, пожаров, полётов), новшества газового освещения. Романтизм выдвинул требование национальной и исторически-конкретной характеристики места действия (П. Л. Ш. Сисери, Ш. Сешан, П. Деларош во Франции; А. Санкуирико в Италии, и другие). В середине 19 века многие театры Европы обслуживали коммерческие фирмы, изготовлявшие «типовые декорации»; широко было распространено также поактное оформление спектакля разными художниками. Со 2-й половины 19 века в связи с режиссёрской деятельностью Ф. фон Дингельштедта, Ч. Кина, затем Мейнингенского театра первостепенное значение приобрело единство постановочного замысла, когда художник выступал как соавтор спектакля; нередко использовались подлинные исторические аксессуары, «стиль эпохи» воссоздавался с учётом новейших исторических и археологических исследований. На конец 19 века повлияли идеи натурализма о «точном воспроизведении социальной среды», приравнивавшие значение декорации к описанию в романе (режиссер А. Антуан, О. Брам и другие); с другой стороны – практика французского символистского театра (режиссёры П. Фор, О. М. Люнье-По), для которого М. Дени, П. Серюзье, А. де Тулуз-Лотрек и другие создавали стилизованные, условные декорации.

На рубеже 19–20 веков А. Аппиа, также Г. Э. Г. Крэг, пересмотрев разработанную Р. Вагнером концепцию театра (смотретьСинтез искусств), утверждали новые принципы оформления, сложноподчинённое динамическое взаимодействие всех элементов спектакля (в том числе создание мобильного абстрактного сценического пространства, использование сложной световой партитуры и так далее). В Германии режиссер Г. Фукс подчёркивал особое значение внутреннего ритма спектакля и совместно с художником Ф. Эрлером разрабатывал проекты т. н. рельефной сцены как пространственной формы спектакля; режиссер М. Рейнхардт применял разнообразнейшие приёмы оформления: от объёмных декораций, сменяющихся поворотным кругом (введён в Европе в 1896), до неподвижных установок либо нейтральных драпировок («сукон»). С 1910-х годов проявились искания авангардизма: Дж. Северини, Ф. Деперо, Э. Прамполини в Италии; во Франции – Ф. Леже, работы П. Пикассо, А. Матисса, Ж. Брака, Ж. Руо для Русского балета Дягилева. Сценография экспрессионизма в Германии представляла действительность как мир искажённых субъективных видений. Развитие Театральных декораций в Западной Европе и США в 20 веке представляет сложную картину переплетения различных тенденций: воздействие абстракционизма приводит к «изгнанию» актёра, замене его динамикой механизированных форм; одновременно воссоздаются идеи Р. Вагнера, А. Аппиа, Г. Э. Г. Крэга. Отказ от иллюзорности, «оголённость» сцены соседствует с пышной декоративностью или стилизацией. В 20 веке необычайно обогатилась сценическая техника (кинематографические приёмы монтажа и кинопроекции в политическом театре Э. Пискатора; широкое использование синтетических материалов, люминесцентных красок, коллажей, фотопроекций, системы зеркал, лазеров, «полиэкрана» и многое другое). Продолжается традиция творческих «тандемов» режиссёра и художника: Б. Брехта и К. Неера; Ж. Вилара и Л. Гишиа, Р. Планшона и Р. Аллио; Дж. Стрелера и Л. Дамиани; иногда режиссёр и художник предстают в одном лице (П. Брук, Т. Кантор, Ф. Дзеффирелли). Среди крупнейших мастеров Т.-д. и. 20 веке также Дж. Де Кирико, В. Колоссанти, Э. Лудзатти в Италии; К. Берар, Кассандр, Ж. Карзу, Ж. Вакевич, Ж. Д. Малькле, М. Рафаэлли во Франции; С. Битон, Э. Годвин, Д. Хокни в Великобритании; Л. Виходил, В. Гофман, Й. Свобода в Чехии; Б. Аронсон, М. Горелик, С. Федорович в США.

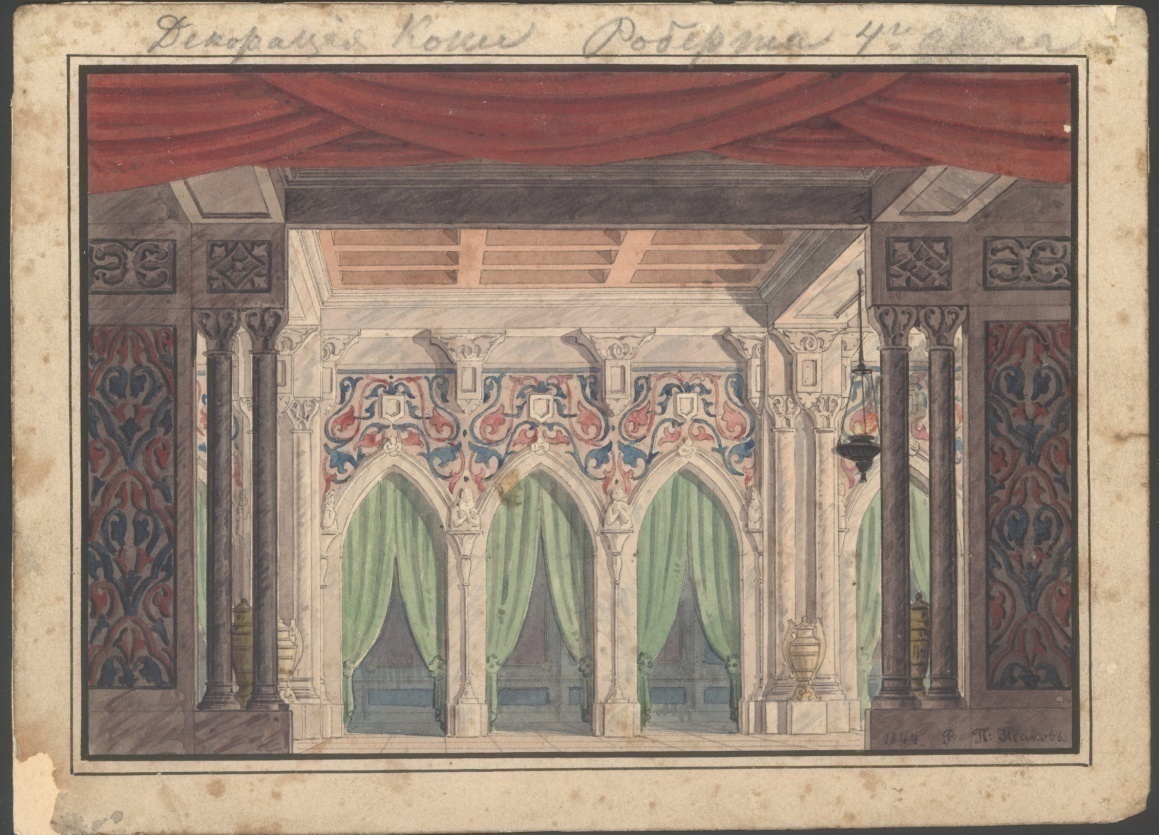

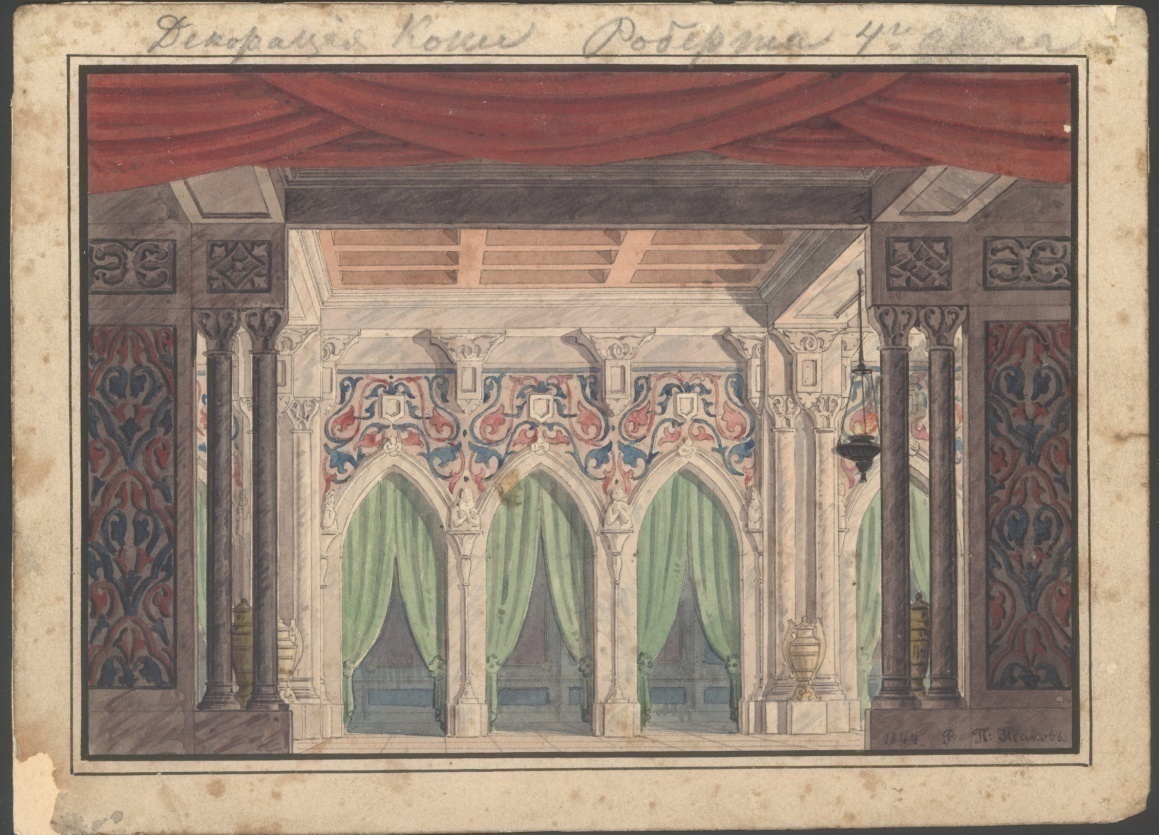

В России в 18 веке работали иностранные сценографы – Дж. Валериани, П. ди Г. Гонзаго и другие; под их руководством воспитывались русские декораторы – братьяБельские, И. Я. Вишняков, И. И. Фирсов и другие. С 1830-х годов главой школы «официального романтизма» был А. А. Роллер; разработанная им техника постановочных эффектов развивалась К. Ф. Вальцем, А. Ф. Гельцером и др. Борьба со штампами роллеровской школы была начата М. А. Шишковым и М. И. Бочаровым. Расцвет Т.-д. и. связан с деятельностью Частной русской оперы С. И. Мамонтова: В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, К. А. Коровин, В. А. Серов, М. А. Врубель утверждали принципы целостной поэтической трактовки спектакля. Огромную роль сыграли постановки МХТ (художник В. А. Симов и другие), стремившегося к органичной связи сценографии с режиссурой и игрой актёра. Особое значение имело обращение к театру мастеров «Мира искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, Н. К. Рерих и др.), обладавших высокой живописной культурой, знанием стиля и быта различных эпох. Участие их в организованных С. П. Дягилевым (с 1908) Русских сезонах за границей, затем в Русском балете Дягилева вывели отечественные Театральные декорации на мировую арену. Поиски обновления приёмов, позволяющих воссоздать на сцене «жизнь человеческого духа», вёл К. С. Станиславский в созданном им в 1905 (с помощью В. Э. Мейерхольда и молодых живописцев) театре-студии на Поварской в Москве. Продолжая экспериментальную работу на сцене МХТ совместно с художниками В. Е. Егоровым и Н. П. Ульяновым, Станиславский привлёк к сотрудничеству художников-«мирискусников» (М. В. Добужинского, А. Н. Бенуа и др.). Мейерхольд, разрабатывая принципы «условного театра», ввёл (совместно с художниками А. Я. Головиным, Н. Н. Сапуновым, С. Ю. Судейкиным и др.) приёмы художественной стилизации, повлиявшие на становление сценическогоконструктивизма. С 1910-х гг. широко применялись приёмы различных направлений авангардизма (В. Е. Татлин, А. А. Экстер, А. А. Веснин, Л. С. Попова, А. М. Родченко, братьяСтенберги, В. А. Шестаков, Г. Б. Якулов, К. С. Малевич, П. Н. Филонов и др.). Реалистичная живописная традиция получила развитие в декорациях Б. М. Кустодиева, Н. П. Крымова, Ф. Ф. Федоровского, И. М. Рабиновича и др. Среди крупнейших сценографов 2-й пол. 20 веке – Н. П. Акимов, Н. И. Альтман, М. П. Бобышов, Д. Л. Боровский, П. В. Вильямс, С. Б. Вирсаладзе, Б. И. Волков, В. В. Дмитриев, Б. Г. Кноблок, Э. С. Кочергин, В. Я. Левенталь, Л. М. Лисицкий, В. Ф. Рындин, А. Г. Тышлер, Н. А. Шифрин, С. М. Юнович.2Приложение №1

1.2. История возникновения школьного театра

Школьный театр возник в учебных заведениях Западной Европы в эпоху Средневековья (15-18 веках), позднее в России (17-18веках). Он изначально был наделён совершенно конкретной функцией: его использовали как средство изучения латинского языка и воспитания ребят. Постепенно спектакли стали разыгрываться на национальных языках.

Существование школьного театра имеет свои теоретические основы и тщательно разработанные правила, к которым «приложили руку» писатели-гуманисты Дж. Понтано (Италия), Ю.Ц.Скалигер (Франция), учёный и поэт Феофан Прокопович (Россия).

Основоположник школьного театра на Руси Симеон Полоцкий, разрабатывая проект создания в Москве духовной академии, писал о необходимости организации при ней театра и даже сочинил для этого театра пьесы « Комедия-притча о блудном сыне», «О Навуходоносоре царе». При Петре I школьный театр носил политический характер, прославлял новые правительственные мероприятия, как, например, пьеса «Владимир» Феофана Прокоповича, поставленная в 1705 году. Представления школьного театра показывались в учебных заведениях и на площадях во время праздников; между актами игрались интермедии - преимущественно комические сцены из народной жизни.3

В конце XVII и начале XVIII века русская школьная драма оформляется уже на московской почве. В духовных академиях на кафедрах пиитики и риторики к декламациям, диалогам и постановкам спектаклей обращались с тем, чтобы обогатить методику обучения, облегчить понимание сложных понятий, облекая их в образную форму. Вместе с тем участие в театральных представлениях считалось разумным и полезным занятием в часы досуга. Вошли в историю русского театра школьные спектакли студентов Хирургической школы. Особенностью размещения школьных сцен было отсутствие центра служившего образцом для театров, рассеянных по другим городам, определявшего их репертуар. Школьные театры были в Ярославле, Твери, Пскове, Новгороде. Такое размещение школьных сцен позволяло посещать спектакли большому числу людей. Постоянноеувеличение числа зрителей входило в задачи школы. Она стремилась к массовости театрального искусства, хотела сделать театр доступным для населения города и близлежащих деревень. В конце 1690-х годов в Москве, в стенах Славяно-греко-латинской академии возникает театр, который в игровой, наглядной форме знакомил семинаристов с сюжетами священной истории и прививал будущим проповедникам навыки общения с аудиторией.4Приложение №2

1.3. Театр начинается с вешалки, а школьный театр – с декораций

Слово «декорация» чаще всего употребляется для обозначения принадлежностей театра, имеющих своим назначением производить иллюзию места, в котором происходит действие, разыгрываемое на сцене. Поэтому театральные декорации представляют по большей части либо пейзажи, либо перспективные виды улиц, площадей и внутренности зданий. Они пишутся красками на холсте. Главные составные части каждой театральной декорации — задник и кулисы. Первая вешается в глубине сцены, простираясь во всю её ширину, и изображает все то, что в воспроизводимом пейзаже или перспективе находится на дальнем плане; кулисы же представляют собой куски полотна, более узкие в сравнении с завесой, натянутые на деревянный переплёт и вырезанные с одного края надлежащим образом; они помещаются по бокам сцены в два, три и несколько рядов, одна за другой, и представляют более близкие предметы, напр. деревья, скалы, дома, пилястры и другие части сцены. Дополнением декорации служат падуги — куски полотна, протянутые вверху через всю сцену и изображающие куски неба, верхние ветви деревьев, потолочные своды и такого типа, а также пратикабли — различные замаскированные расписанным полотном деревянные подмостки и примостки, помещаемые на сцене и представляющие, например, камни, мосты, отроги скал, висячие галереи, лестницы и так далее

Художник, занимающийся исполнением театральных декораций и называемый декоратором, должен обладать подготовкой, необходимой для живописца вообще, некоторыми специальными познаниями: ему необходимо в совершенстве знать правила линейной и воздушной перспективы, усвоить себе весьма широкий приём письма, уметь приспособлять свой колорит к огненному освещению, при котором обыкновенно происходят сценические представления, и вообще рассчитывать на то, чтобы в результате его труда получалась живописная обстановка разыгрываемой пьесы, не только не вредящая ей своей излишней простотою или вычурностью, но способствующая силе и дельности впечатления, производимого ею на зрителя. Сочинив эскизный рисунок декораций, декоратор изготавливает для неё макет, то есть миниатюрное подобие сцены с картонными завесой, кулисами и прочими принадлежностями, дабы по этой модели можно было заранее судить об эффекте будущего произведения. Приступая после того к исполнению самой декорации, он натягивает холст завесы в горизонтальном положении на полу своей мастерской, переводит на него (углём или особого рода чернилами) рисунок эскиза в увеличенном виде с помощью разбиения его на квадраты и, наконец, принимается за письмо красками. Точно так же поступает он и при исполнении кулис и прочих частей декораций. Палитру заменяет ему ящик с банками различных разведённых на клею красок; для письма служат более или менее крупные, сделанные из щетины кисти с длинными рукоятками. Во время работы он то и дело прерывает её, чтобы подняться на галерею, устроенную в мастерской на некоторой высоте от пола, и взглянуть оттуда на написанное. Трудится он обыкновенно не один, а вместе со своими учениками и помощниками, которым поручает подготовку и второстепенные части работы.

Глава 2. Практическая часть

2.1. Выбор идей, материалов. Принцип изготовления. Инструменты и приспособления. Технологическая карта.

Техника безопасности и охрана труда

1. Не держать в карманах колющихся и бьющихся предметов.

2. Привести в порядок рабочее место, не загромождать проходы.

3. Инструменты класть сомкнутыми лезвиями от работающего.

4. По окончании работы убрать своё рабочее место.

Технология изготовления Оленя из фанеры

Таблица 1

|

№п/п |

Описание операции | Графическое изображение операции | Оборудование, инструменты, приспособления |

| Просмотр информационных источников. |

| Ноутбук, литература.

|

| Проработка эскизов и чертежа Оленя. | Приложение 3 | Альбомные листы, карандаши. |

|

Подготовка фанеры. |

| Подготовили лист фанеры на размер чертежа 1x1. | Приложение 4 |

|

| Определила высоту и ширину будущего оленя: | Приложение 4 | Линейка. |

|

Изготовление оленя. |

| Разметили и вырезали заготовку из фанеры. | Приложение 4 | Линейка, пила, электролобзик. |

| Зашлифовали края заготовки. | Приложение 4 | Наждачная бумага. |

| Обработали готовую заготовку лаком | Приложение 5 | Лак. |

|

| Наименование | Количество | Цена за шт. | Стоимость |

| 1 | Фанера 8*1525*1525, сорт 4/4 | 2 | 595 | 1190 |

| 2 | Лак алкидный (0.9л) | 1 | 409 | 409 |

| 3 | Кисть (38мм) | 1 | 50 | 50 |

| 4 | Кнопки канцелярские (12мм) | 1 по 100шт | 40 | 40 |

| 5 | Инструменты для работы | Были в наличии |

|

|

Итого на декорацию- Олень было потрачено 1689 рублей, что намного дешевле похожих на различных сайтах. Стоимость похожего готового (сборного) оленя составляет до 8500 рублей. Приложение 6

Заключение

Работа выполнена. Цель проекта достигнута – спроектирована и изготовлена декорация для школьного театра из доступных, натуральных материалов.

Нам удалось создать свои изделия. Благодаря нашимработам в нашей школе появились необычные декорации.Выполнение этого проекта принесло нам огромное эстетическое удовлетворение, нам понравилось разрабатывать эскизы придумывать новые декорации.

Театр, созданный своими руками – не менее интересное увлечение, чем компьютерные игры, и хорошее средство раскрытия своего таланта и способностей в творчестве.

Список литературы

1.Сайт https://stage.bigenc.ru/fine_art/text/4184987

2. Сайт https://stage.bigenc.ru/fine_art/text/4184987

3.Сайт https://publekc.ru/i-iz-istorii-sozdaniya-shkolenogo-teatra/index.html

4.Сайт

http://lugash05.ucoz.ru/Kosyak/Sch_teatr/tradicii_shkolnogo_teatra_v_rossii_byli_zalozheny_.pdf

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

1�https://stage.bigenc.ru/fine_art/text/4184987

2�https://stage.bigenc.ru/fine_art/text/4184987

3�https://publekc.ru/i-iz-istorii-sozdaniya-shkolenogo-teatra/index.html

4�http://lugash05.ucoz.ru/Kosyak/Sch_teatr/tradicii_shkolnogo_teatra_v_rossii_byli_zalozheny_.pdf