МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент образования администрации городского округа

город Рыбинск

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1

с углубленным изучением английского языка

Исследовательская работа

Глиняные сказы,

или

развитие изразцового дела

в России в XV-XX веках

Выполнил

ученица 4 Б класса

МОУ СОШ № 1

Семёнова Ирина

Руководитель

Пелевина Надежда Владимировна,

учитель начальных классов

МОУ СОШ № 1

Оглавление

стр.

|

| Введение | 2 |

| 1. | История изразца | 3 |

| 2. | «Голландские» изразцы | 6 |

| 2.1. | История появления голландских изразцов | 6 |

| 2.2. | Дворцы русской знати как образцы интерьеров с использованием голландских изразцов | 6 |

| 2.3. | Почему голландские изразцы получили такое название | 7 |

| 3.4. | Китайский фарфор как источник вдохновения дельфтских мастеров | 7 |

| 3.5. | Технология изготовления | 8 |

| 4. | Изразцы Аксёнова | 8 |

| 4.1. | История основания и продукция завода | 8 |

| 4.2. | «Всемирная промышленная выставка» в Париже | 11 |

| 4.3. | Печальный конец | 12 |

| 5. | Заключение | 13 |

| 6. | Список использованных источников информации

| 14 |

| 7. | Приложения | 15 |

Введение

Одним из интересных предметов прикладного искусства можно назвать изразцы, потому что, бывая в деревне у своего прадедушки видя красивую русскую печь, украшенную изразцами, я невольно ими заинтересовалась. Создавались изразцы талантливыми народными художниками, которые черпали сюжеты из легенд, преданий, окружающей природы.

Изразцы представляют собой изделия из обожженной глины, выполняемые в виде плиток различной, чаще всего прямоугольной формы. Основная технология, по которой они изготавливаются, заключается в том, что готовые изделия сначала высушиваются, потом обжигаются при высокой температуре, а затем покрываются глазурью. Впрочем, изразцы могут быть и неглазурованными. Глазурованные изделия получили название майоликовых, а изделия без глазури – терракотовых.

Глава 1. История изразца

Искусство изразца возникло во второй половине XV в, и достигло полного расцвета в XVII в. с появлением многоцветных изразцов. В древней Руси изразцами украшали храмы, что делало их праздничными и нарядными. Кроме того, изразцами украшали печи в теремных палатах и в домах богатых горожан.

В настоящее время старинные изразцы можно увидеть там, где сохранились храмы XV—XVII вв. На многих изразцах изображены растительные орнаменты, где переплетаются цветы, листья и гирлянды из фруктов.

Есть изразцы с изображением диковинных животных, сказочных птиц, львов, коней с наездниками, встречаются целые композиции жанровых сцен. Искусство изразца, как всякое народное искусство, имеет свою историю. Изразец — исконно русское слово и произошло оно от слова «образец», т. е. «образить» — придать красивый вид.

Широкая сфера использования изразцов обусловлена тем, что глина предоставляет огромные возможности для воплощения различных художественных замыслов. Поверхность изделий может быть гладкой, а может быть выполнена в виде рельефных изображений. Для того, чтобы крепление их не вызывало сложности, и покрытая изразцами поверхность надолго сохраняла свой внешний вид, при изготовлении плиток с обратной стороны предусматривается так называемая румпа. Если рассмотреть плитку с обратной стороны, она похожа на открытую коробку (Приложение, фото 1). В сущности, именно румпа определяет принадлежность керамической плитки к изразцам – изделия без нее называться изразцами в традиционном смысле этого слова не могут.

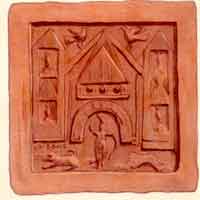

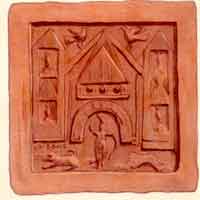

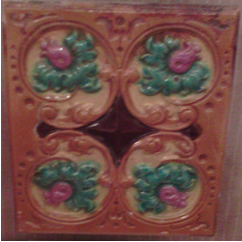

Одним из основных достоинств изразцов считают их художественное разнообразие и высокие декоративные качества. С течением времени появились определенные, характерные только для этих изделий рисунки. Основные мотивы, которые использовались для украшения изразцов – растительные и геометрические орнаменты, сюжетные композиции, а также изображения геральдического характера. Разнообразие и точность рисунка всецело зависели от умения мастера, который вырезал деревянные формы. Одной из версий происхождения слова «изразец» является от различных производных слова "резать": ведь первые изразцы были украшены только рельефом (Приложение, фото 2), глазурь начала использоваться позже. Назначение глазури первоначально заключалось не в придании плитке декоративных качеств, а в улучшении ее эксплуатационных характеристик. Дело в том, что терракотовые изразцы, то есть плитка без глазури, пропускали в помещение угар, который образуется в процессе работы печи, а со временем плитки сильно загрязнялись. С целью избежать подобных явлений плитку и стали покрывать глазурью. Как правило, рисунок каждой плитки выполняется симметричным, что позволяет складывать из отдельных плиток различные ковровые композиции. Художественную ценность изразцов значительно повышает использование глазури. Одним из наиболее распространенных ее видов была свинцовая, или, как ее чаще называют, муравленая глазурь, вскоре ей на смену пришла полихромная глазурь, которая отличалась значительно большим цветовым разнообразием.

Приблизительно в 40-х годах XVIII века в Москве складывался новый тип многоцветных изразцов с сюжетной росписью. В середине и во второй половине XVIII столетия они вырабатывались по всей центральной части России. Эти новые многоцветные расписные изразцы имели прямоугольную форму лицевой пластины (16-18х21-23 см.). Изразцы расписывались глазурями 5 цветов: белого, желтого, коричневого, зелёного и синего. Большинство изразцов имело 3-х цветную роспись. Во второй половине XVIII века одновременно изготовлялись два варианта многоцветных изразцов с сюжетной росписью: с пояснительными подписями и без них. Сюжеты росписей на изразцах были разнообразными: мужчины и женщины в костюмах XVIII века и в античных одеждах, ''заморские народы'', всадники, воины, охотники, домашние животные, звери, птицы, разнообразные цвета. В это же время много выделывалось расписных изразцов с изображениями цветов. В отличие от примитивных и стилизованных цветов на рельефных изделиях, изображения цветов на расписных изразцах более реалистичны и красочны.

В течение всей второй половины XVIII века почти все керамические производства выделывали в больших количествах расписные изразцы с сюжетами, рисунки которых не выходили за пределы лицевой пластины изделия. Они отличались от своих предшественников середины века более сложным рисунком декоративных рамок.

В 80-х годах XVIII века повсеместно начинают выделывать расписные изразцы с упрощёнными сюжетами. С вновь появившимися бело-голубыми изразцами облицовывали более простые по своим формам печи. Это был первый этап к переходу изготовления более упрощенных и дешевых изделий для печей следующего столетия. Сюжеты начинают постепенно упрощаться, узоры носят упрощенный геометрический характер. (Приложение, фото 3)

XIX век не внес ничего нового в историю народного изразцового искусства. Чётко прослеживается спад того взлета, который был достигнут в расписных многоцветных изразцах в третьей четверти XVIII века. Сюжеты начинают постепенно упрощаться, тона эмалей теряют прежнюю яркость, узоры носят упрощенный геометрический характер. Промышленное производство, развернувшееся в России, свело на нет наработанное многовековым опытом русское изразцовое искусство.

Глава 2. «Голландские» изразцы

2.1.История появления голландских изразцов

Русские изразцы на голландский манер были очень популярны во времена Петра Первого. Именно он был инициатором их внедрения в русскую культуру. Плитка в голландском стиле широко использовалась при отделке интерьеров богатейших домов многих городов Европы – Мюнхена, Дрездена, Варшавы и т.д. Причем украшены ею были не только камины, но также стены домов, полы, потолки и иные элементы интерьера.

Голландская плитка отличалась от традиционных русских изразцов тем, что ее рельеф был сглаженным, практически плоским, а палитра красок – максимально сдержанна: бело-голубая и, реже, – бело-серая гамма (Приложение, фото 4)

Изготовление изразцов по голландскому образцу было налажено в России к середине 18 столетия. Российских мастеров для этого даже отправляли на учебу в Голландию. В Стрельне открылась фабрика, на которой производились изразцы, ничуть не уступающие по своему качеству оригинальной голландской плитке.

2.2. Дворцы русской знати как образцы интерьеров с использованием голландских изразцов

Дворцы Петра Первого стали образцами интерьеров, оформленных голландской плиткой (Приложение, фото 5). Особую популярность получили тематические серии: дизайн каждой комнаты выполнялся в своей теме. Наиболее распространенными были морские пейзажи, изображения людей, в частности всадников, архитектурные пейзажи, библейские мотивы.

Так как запуск производства голландских изразцов в России тесно связан с именем Меньшикова, нет ничего удивительного, что в его дворце были представлены лучшие их образцы. В некоторых комнатах кроме печи изразцами были отделаны стены и потолки. На отделочные работы во дворце ушло около 30 000 штук отдельных плиток-изразцов (Приложение, фото 6).

2.3. Почему голландские изразцы получили такое название

Хоть такие изразцы и получили название голландских, однако таковыми они не являются. Все, что в них есть от голландских плиток – это технология монохромной росписи по белому фону.

Работать с рисунками в сине-белых тонах европейские мастера начали приблизительно с 20-х годов 17 столетия. Технология заключалась в нанесении синего рисунка на непрозрачный белый слой глазури с добавлением оксида олова.

2.4.Китайский фарфор как источник вдохновения дельфтских мастеров

А пришла мода на такую монохромную роспись с востока, когда в Европе появился китайский фарфор, получивший название kraak-porcelain (kraak – так назывались португальские корабли, на которых доставлялся хрупкий товар).

Голландцы нашли фарфор, когда захватили эти корабли, и были поражены его красотой. Они сразу же взялись за торговлю красивым фарфором. Амстердам стал центром распространения дорогостоящей посуды (тарелок, кувшинок, чашек и проч.) по всей Европе.

Китайский фарфор стал мечтой каждого европейца, и люди были готовы выкладывать за него кругленькую сумму. И тогда дельфтским мастерам пришла в голову идея начать подделывать посуду. Они начали изготавливать ее сами, нанося на поверхность китайские орнаменты. Таким образом, гончары стали работать в основном с синим цветом, и эта тенденция постепенно перекочевала на плитку, а в России – на изразцы.

2.5.Технология изготовления

В качестве сырья голландцы использовали глину. Глиняную смесь размещали в специальных деревянных рамках и раскатывали обычной скалкой. Когда глина высыхала, ее обжигали, после чего покрывали белой глазурью.

Затем приступали к нанесению на плитку рисунка. Контур наносили с помощью трафарета, а детали рисунка – специальными кистями вручную (Приложение, фото 7). После готовности рисунка плитку обжигали второй раз с целью закрепления рисунка и придания изделию дополнительной прочности. Этой технике изготовления керамических изделий дали название майолика.

Глава 3. Изразцы Аксёнова

3.1. История основания завода

В Рыбинске и его окрестностях производство изразцов возникло относительно поздно по сравнению с другими районами губернии – в начале XIX века, но именно здесь оно к концу века достигло наибольшего развития. Известно, что первейшим тут стал изразцово-гончарный завод купца Аксёнова.

Изразцовый завод Аксёнова в Рыбинске был основан в 1880 году. В то время в Ярославской губернии работало около 10 заводов, изготавливающих изразцы. В самом Рыбинске это был четвёртый завод данного профиля.

Создавая собственное предприятие, Василий Алексеевич был уже в достаточно зрелом возрасте и, поэтому досконально изучил изразцовое производство. Место выбрал возле деревни Никольское Панфиловской волости Рыбинского уезда. И не случайно. Неподалёку, на правом берегу реки Уткошь, юго-восточнее деревни Логиново находилось месторождение белой глины.

Начинал Аксёнов с малого: в первые годы на заводе работало всего 8 человек. Но расчёт был верным, дела быстро пошли в гору. В 1892 году здесь уже трудилось 30 работников, а в 1914-м – около 200. Количество производимой продукции и ассортимент выросли многократно. Так, производство изразцов увеличилось к 1914 году до 600 тысяч штук. Выпускались изразцы печные (Приложение, фото 9), изразцы фасадные для украшения домов и самые разнообразные керамические изделия: посуда, вазы, тумбы (Приложение, фото 10), скульптуры, барельефы. К примеру, герб Рыбинска и декоративные элементы на здании Новой биржи изготовлены на аксёновской фабрике. В 1915 году количество выпускаемых изразцов по сравнению с 1885 г. возросло в 24 раза. К этому времени главный соперник завода Аксёнова – завод Волкова – не выдерживает конкуренции и переходит в основном на изготовление кирпича, а производство двух других рыбинских изразцовых заводов полностью зависит от В.А.Аксёнова, т.к. с 1909 г. Они использую покупаемую у него глазурь.

Рыбинский завод Аксёнова, пожалуй, единственный в России завод, на котором было налажено массовое производство рельефных или расписных многоцветных изразцов. Внимательно изучая и оценивая спрос, владелец рыбинского изразцового завода, немедленно реагировал на новые веяния, видоизменял ассортимент выпускаемых изделий. Если в 1892 г. Продукцию завода составляли изразцы пяти наименований, то к 1914 г. Число наименований превысило 50.

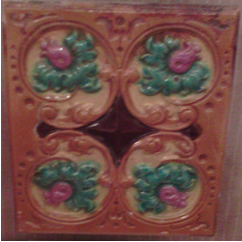

О разнообразии ассортимента можно судить по изразцам, хранящимся в музеях области. Изделия завода В.А.Аксёнова отличаются белым гладким черепком. На румпе чётко читается клеймо с одной (Приложение, фото 8) или тремя медалями. Цвет поливы на ранних изразцах (клеймо с одной медалью) блёклый, у некоторых изразцов полива имеет несколько неприятный грязновато-тёмный оттенок (Приложение, фото 11)

Здесь очевидно техническое несовершенство этих вещей по сравнению с поздними изразцами. Поздние изразцы (клеймо с тремя медалями) украшены или сложным рельефом, или многоцветной росписью. Один и тот рельеф на изразцах может быть раскрашен по-разному. Роспись на изразцах варьируется от мелких цветочков до ландшафтных пейзажей. На одних изразцах краски сочные, насыщенные, фон, как правило, белый. На других – краски неяркие, расплывчатые, с мягкими тональными переходами. Следуя моде, кроме печных изразцов, В.А.Аксёнов стал выпускать и фасадные.

Рекламной витриной завода Аксёнова можно считать его собственный двухэтажный, на каменном фундаменте, дом в Вознесенском переулке. Второй, деревянный этаж отделан резным подзором, прошитым шестиконечными звёздочками – всё это вполне традиционно. Изумляло другое, издали, поражая взгляд, дом светился сказочным нарядом! Весь фасад по первому этажу был облицован красочно сверкающей майоликой: квадратные узорчатые изразцы и яркие розетки на простенках, рельефные наличники и венчавшие их затейлевые карнизы с амурами и головками галантных кавалеров (Приложение, фото 12). (До наших дней сохранилась фотография 1950-х годов, на которой видны части изразцового фасада. Таких домов в Рыбинске больше не было). Рядом с этим зданием находились каменный флигель и деревянная лавка. Имелась и каменная лавка на Ярославской улице.

3.2.Всемирная промышленная выставка в Париже

На выставках продукция В.А.Аксёнова неизменно завоёвывала награды. На «Губернской сельскохозяйственной и промышленной выставке» в 1893 г. В.А. Аксёнов получил золотую медаль, на «Всемирной промышленной выставке» в Париже в 1900 г. был удостоен премии, на выставке «Северный край» в 1903 г. был награждён большой золотой медалью.

Более века назад, 15 апреля 1900 года, в Париже открылась Всемирная промышленная выставка по итогам минувшего столетия. На ней побывало более 50 миллионов человек - этот рекорд не побит по сей день. Свои экспозиции представили 35 стран. Вот и Рыбинский купец Аксёнов отправил туда ближайшего помощника, лучшего печных дел мастера Ивана Разумова.

Печь в стиле XVII века И.А.Разумов сработал шестью годами ранее по рисункам, изданным обществом поощрения художников в Санкт-Петербурге. Все входившие в неё детали – изразцы разнообразных типов и размеров, уголки, фигурные балясины, кокошники и прочее - надо было бережно доставить и заново смонтировать на месте. Отправляясь в поездку, мастер заранее приготовил тетрадь с чертежами всех ярусов и необходимыми пометками для сборки. Международный комитет Всемирной выставки высоко оценил уникальное произведение гончарного искусства, присудив специальную премию. Это был поистине триумф купца В.А.Аксёнова и его умельцев. По окончании выставки знаменитую печь купил российский посол во Франции и перенёс в свою загородную резиденцию.

3.3.Печальный конец

После революции изразцовое производство, дом, постройки и всё имущество у купца отобрали. К тому времени Василий Алексеевич практически ослеп. Супруги Аксёновы переехали в небольшой домик за Волгой на Александровской улице. Очень скоро, 6 ноября Василий Алексеевич скончался.

Так оборвалась история изразцового завода В.А.Аксёнова. Говорят, что секрет изготовления изразцовой глазури утрачен, хотя что-то ещё могло сохраниться в семейных архивах. В 1922 году завод был взят под аренду Рыбинскпромсоюзом и назывался некоторое время артелью имени С.Халтурина, в честь террориста-народовольца. Кирпично-керамическое производство продержалось ещё несколько десятилетий. В 1936-м была взорвана церковь в селе Васильевском. Да и дом в Вознесенском переулке вот-вот рухнет (Приложение, фото 13).

И всё-таки…Недолгий, но блистательный расцвет аксёновской керамики живёт в памяти потомков. А на высоком берегу, на самой стрелке при слиянии Волги и Шексны, стараниями добрых людей возведена часовенка и на месте Воскресенского храма установлен поклонный крест.

P.S. Дом №3 в Вознесенском переулке в августе 2014 года приобрел рыбинский предприниматель, депутат Муниципального Совета Рыбинского района Руслан Полкуев. Ему досталось поистине уникальное строение. Дому купца Аксенова после реставрации должны вернуть первоначальный архитектурный облик. Это главное условие обременения при продаже, как и при любой сделке с объектами культурного наследия. Особняк в Вознесенском переулке из этого ряда. Оценочная стоимость реставрационных работ порядка 30 млн.рублей.

Заключение

Сегодня старинные изразцы имеют высокую историческую и культурную ценность. По ним можно проследить историю России, можно понять какими талантом, умением, знаниями владели мастера ценинного дела, когда создавали поистине настоящие шедевры. Каждый раз, глядя на великолепие представленных изразцов в музеях, на фасадах зданий, печах, каминах и внутренней отделке помещений, мы осознаём какие бесценные сокровища хранит наша история и как их сохранение важно для жизни народа. Недаром, в последние годы снова стало возрождаться русское изразцовое гончарство. Сегодня многие россияне, покупая и строя загородные дома в виде срубов, используют в их оформлении камины и печи, покрытые изразцами современных мастеров.

Список использованных источников информации.

1 Журнал «Угличе Поле», 2013 г, №19, с.96-113

2 Журнал «Юный Художник», 1981 г, №5, с.22-25

3 Сборник «VI Тихомировские краеведческие чтения», 1997 г, с.40-43

4 http://vesta-ceramica.ru/ «Голландские» изразцы, изготавливаемые только в России

5 http://www.pechy.ru/museum/ Изразцы дворца Меншикова

6 Газета «Рыбинские Известия», 20 сентября 2014г.

Рисунок 1 – Румпа изразца

Рисунок 2 – Терракотовый изразец (без глазури)

Рисунок 3 – Изразец с упрощённым геометрическим рисунком (конец XIX века - начало XX века)

Рисунок 4 – Голландские изразцы XVII века

Р

исунок 5 - Изразцовая печь в летнем дворце Петра I

Рисунок 6 - Дворец Меншикова. Изразцовая печь в "Кабинете из прихожей"

Р

исунок 7 -Голландские изразцы создавались по устойчивой схеме

Р

исунок 8 – Клеймо В.А.Аксёнова (с одной медалью)

Рисунок 9 – Изразцы печные облицовочные В.А.Аксёнова (Экспонаты Рыбинского музея)

Р

исунок 10 – Постамент декоративный, тумба (Экспонат Рыбинского музея)

Рисунок 11 – Один из ранних печных изразцов В.А.Аксёнова

Р

исунок 12 – Дом В.А.Аксёнова на сохранившейся фотографии 1950-х годов, на которой видны части изразцового фасада

Рисунок 13 – Дом купца В.А.Аксёнова (Наше время)

23