Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №18 им. А.С. Сергеева города Курска

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЕРГЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Исследовательская работа по теме:

«Владивостокский отряд крейсеров «Белые лебеди»:

подвиг крейсера «Рюрик»

Выполнил:

Выполнил:

учащийся 10Б класса

Петров Эдуард

Руководитель: учитель математики

Деркач Н.В.

г.Курск - 2016

Я решил доказать, что мужество, находчивость русских моряков, является настоящим подвигом .

Актуальность

Актуальность данного исследования состоит в том, что реальных участников тех событий русско-японской войны не осталось в жизни. Мои ровесники знают о войне лишь из книг и кинофильмов, но память человеческая несовершенна, многие события забывают.

Перед собой поставил цели исследования:

1)изучить подвиг крейсера «Рюрик»

2) выявить героев сражения

3) провести критический анализ документов подтверждающих подвиг крейсера «Рюрик»

Методы

Среди методов исследования я использовал такие, как:

1.изучение литературных источников,

2.сравнительный анализ полученной информации

3.отбор информации для работы

Объектом исследования является русско-японская война.

Хочется начать описание трагических событий русско-японской войны 1904-1905 годов с характеристики бухты Золотой рог во Владивостоке. Бухта вдаётся в северный берег пролива Босфор Восточный между мысом Тигровыйи находящимся в 1,2 морской мили к востоку-северо-востоку от него мысом Голдобина. С северо-запада бухта ограничена полуостровом Шкота.Глубины на входе в бухту составляют 20—27 м. Далее к вершине бухты они постепенно уменьшаются. Глубины у причалов от 5,2 до 15,2 метров. Грунт на дне илистый. Берега бухты Золотой Рог, изначально преимущественно холмистые и обрывистые, искусственно выровнены и местами расширены для портовых сооружений. Берег вершины бухты низкий, к нему выходит долина, по которой протекает речка Объяснения. Почти на всём протяжении берега укреплены стенками, оборудованы причалами и пирсами.Бухта защищена от волнения всех ветров, кроме штормовых. Осенью и зимой в бухте преобладают северные и северо-западные ветры, сопровождающиеся сухой и ясной погодой, а также понижением температуры и повышением атмосферного давления. Зимние и осенние ветры бывают продолжительными и достигают скорости 6—8 м/с и более. Летом дуют преимущественно южные и юго-восточные ветры, часты дожди и туманы. Летом и весной скорость ветра незначительно меньше, чем зимой.Туманы в бухте наблюдаются с апреля по август. Чаще всего они наблюдаются в июне и июле. Как правило, туманы проявляются при юго-восточных ветрах, которые приносят их со стороны Уссурийского залива. Во время штиля туманы бывают реже.Приливы в бухте Золотой Рог неправильные полусуточные.

На первый взгляд Золотой рог почти идеальное место для базирования военно-морского флота. Однако в начале XX века был один недостаток. Всего один, но существенный. Бухта замерзала на три месяца. Прокладывалась зимняя дорога между двумя частями города и устраивался городской каток. Разумеется, что в таких условиях полноценное базирование и функционирование флота становится невозможным.

Бухта Золотой рог 1903 год.

Поэтому основной базой Тихоокеанского флота фактически являлся незамерзающий Порт-Артур. Этот город с прилегающим Квантунским полуостровомбыл сдан России в аренду на 25 лет в соответствии с соглашением (Русско-китайскойконвенцией) подписанным 15 (27) марта 1898 года в Пекине. Квантунский полуостров с прилегающими островами позднее составил Квантунскую область и в 1903 году вместе с Приамурским генерал-губернаторством вошёл в состав Дальневосточного наместничества.

Строительство крепости было начато в 1901 году по проекту военного инженера К. Величко.К 1904 году было выполнено около 20 % общего объёма работ. В порту базировалась 1-я Тихоокеанская эскадра адмирала Старка (7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, 4 канонерские лодки и другие суда). В крепости был расквартирован Порт-Артурский крепостной пехотный полк под командованием вице-адмирала Евгения Ивановича Алексеева (с 1899 г.), сформированный 27 июня 1900 года в составе 4 батальонов из войск Европейской России.

Порт-Артур 1904 год.

Во Владивостоке базировался отряд состоящий из четырех бронепалубных крейсеров и нескольких номерных миноносцев, называемых «собачками».

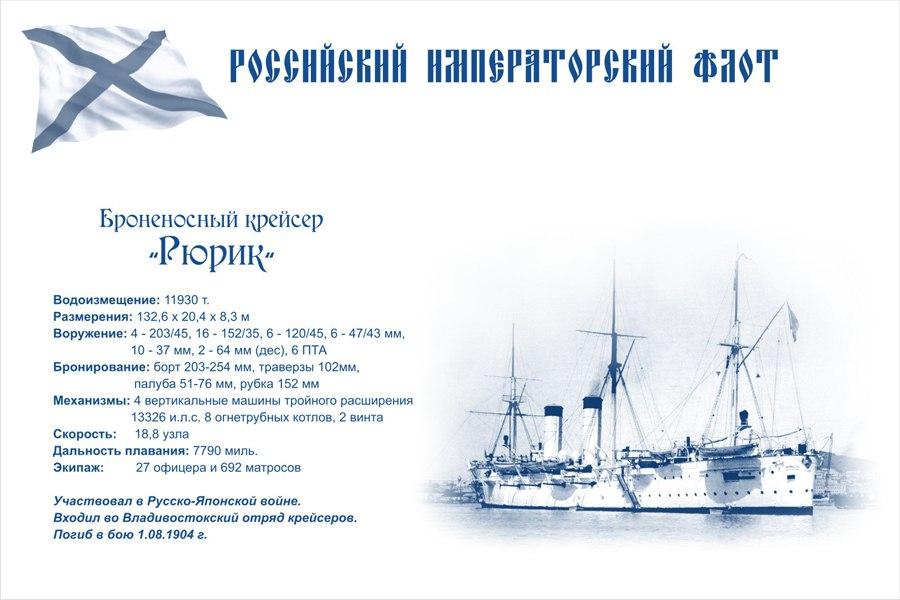

В отряда входили: крейсер «Рюрик», крейсер «Громобой», крейсер «Богатырь», крейсер «Россия».Крейсерами командовали: капитан 1-го ранга Е. Трусов – «Рюрик», капитан 1-го ранга А. Андреев – «Россия», капитан 1-го ранга Н. Дабич – «Громобой», капитан 1-го ранга А. Стемман – «Богатырь».

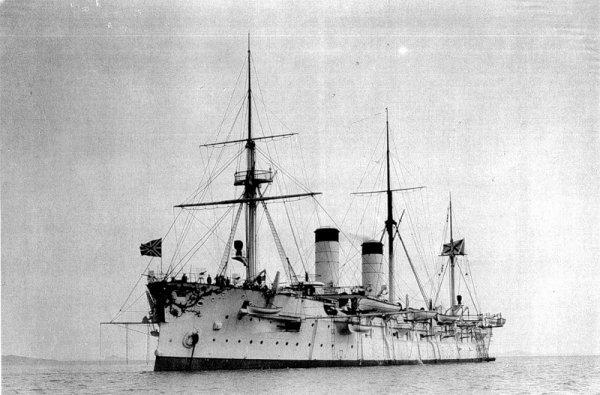

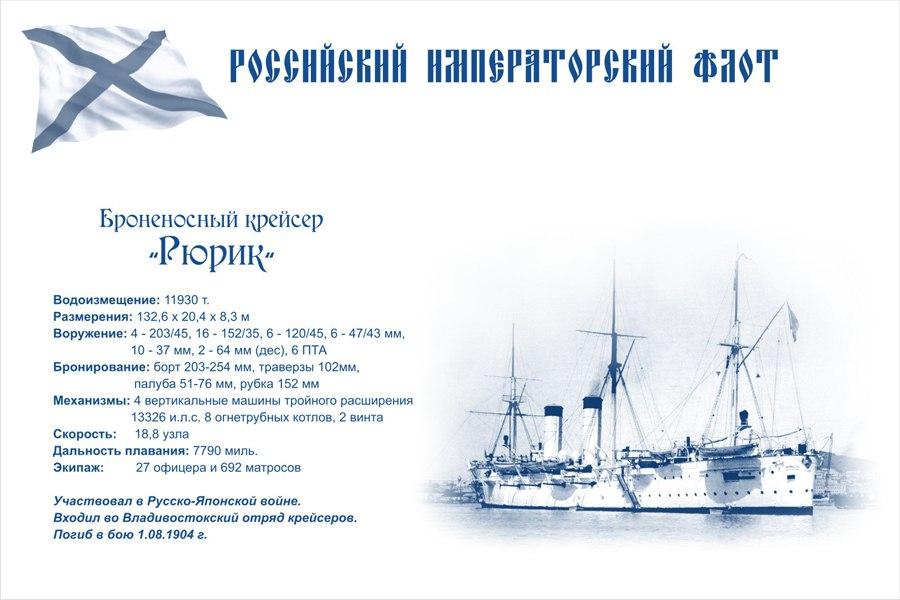

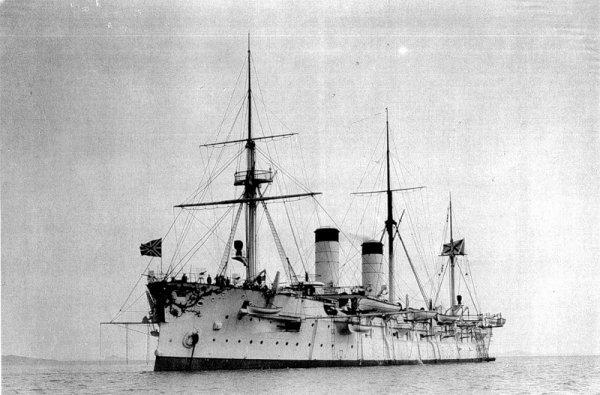

Крейсер «Рюрик» был самым старым. Остальные крейсера этой серии были модернизированы и обладали улучшенными ходовыми и боевыми характеристиками.

| Справка: крейсер «Рюрик» - головной корабль серии океанских броненосных крейсеров–рейдеров. Построен на Балтийском заводе в Петербурге и вступил в строй в 1895 году. Для эскадренного боя крейсера данного типа малопригодны, поскольку для улучшения мореходных качеств устанавливалась неполная броневая защита корпуса и практически отсутствовала осколочная защита палубных орудий. Водоизмещение 11690 тонн, скорость 18 узлов, дальность плавания 6700 миль. Вооружение: главный калибр – 4 орудия 203 мм; 16 орудий 152 мм; 6 орудий 120 мм; 6 орудий 47 мм; 10 орудий 37 мм; 6 торпедных аппаратов. Экипаж 763 человека. |

Крейсер «Рюрик».

Практически в самом начале войны первая Тихоокеанская эскадра была заблокирована японским флотом на рейде Порт-Артура и понесла серьезные потери. Были выведены из строя броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также эскадренный крейсер «Паллада». Погиб адмирал С. Макаров. Оставшиеся силы предприняли две попытки вырваться из порта. Обе оказались неудачными.

Фактически в 1904 году мощному японскому флоту под командованием адмирала Того противостояли четыре крейсера Владивостокского отряда, выкрашенные в белый цвет и поэтому напоминавшие лебедей.

Уже в первые дни войны нашим крейсерам удалось потопить несколько японских транспортов, перевозивших солдат и топливо. После этой вылазки русских крейсеров командующий японским флотом адмирал Того был вынужден ослабить свои силы у Порт-Артура, чтобы усилить эскадру Камимуры, — для борьбы с нашими крейсерами. Этого наши флотоводцы и добивались: отвлечь часть кораблей неприятеля, осаждавших Порт-Артур.

А вскоре не повезло крейсеру «Богатырь». 15 (2) мая 1904 г. в заливе Посьета он во время тумана плотно сел на камни у мыса Брюса. С превеликим трудом и не сразу крейсер сняли с камней и сопроводили во Владивосток на ремонт, где он и находился до конца войны. Так нелепо потеряв собрата, «Россия», «Рюрик» и «Громобой» остались втроем. На все Японское море и окрестности...

На исходе мая крейсера вышли в очередной рейд. В Корейском проливе они перехватили военный транспорт «Идзумо-Мару». Поняв, что удрать не удастся, японский капитан, высадив команду на шлюпки, затопил судно. Затем «Громобой» настиг другой транспорт «Хитаци-Мару», который имел на борту 1100 солдат, 320 лошадей и 18 осадных 280-миллиметровых орудий фирмы Круппа для сокрушения крепостных сооружений Порт-Артура. Капитан японского судна англичанин Дж.Кэмпебел попытался таранить наш крейсер. Уклонившись, «Громобой» расстрелял «Хитаци-Мару» из орудий. Тем временем «Россия» и «Рюрик» догнали другой большой военный транспорт «Садо-Мару», где находилось около 15 тыс. строителей, железнодорожный батальон солдат, понтоны, телеграфный парк, станки к осадным орудиям (которые утонули вместе с «Хитаци-Мару»), ящики с золотом и серебром. «Рюрик» всадил поочередно по торпеде в правый и левый борт судна. Крейсера пошли дальше, полагая, что оседающий под воду транспорт окажется на морском дне. Но он, увы, не утонул. Спешка не позволила нашим морякам довести дело до конца.

Неприятельские корабли рыскали по всему Японскому морю, разыскивая владивостокских невидимок, но они тщетно жгли уголь в топках. «Нам просто не везет!» — сокрушались японские адмиралы. А тем временем вся Япония была встревожена рейдами наших крейсеров, а на адмирала Камимуру газеты публиковали обидные карикатуры. Откликнулась на эти события и иностранная пресса. Так, одна из английских газет вынуждена была отметить: «Крейсерство Владивостокского отряда — наиболее дерзкое предприятие из всех проделанных русскими. То, что их кораблям удалось скрыться от эскадры Камимуры, возбудило общественное мнение в Японии».

Дело в конце концов дошло до того, что 19 июня 1904 г. озлобленные представители японского бизнеса, терпящие миллионные убытки из-за безнаказанных вылазок Владивостокского отряда крейсеров на торговые коммуникации, разгромили и подожгли квартиру адмирала Камимуры. Будь он в тот момент дома, озверевшая толпа, очевидно, растерзала бы его на части, тем более что полиция предпочла не вмешиваться в происходящее. Японские газеты в те дни подливали масла в огонь, требуя «от имени японского народа, чтобы правительство сделало самое серьезное замечание эскадре Камимуры».

А наши крейсера тем временем продолжали громить транспортные коммуникации противника теперь уже и в Тихом океане, куда японцы вынуждены были перенести пути своих судов с грузами и войсками, надеясь тем самым уберечь их от русских кораблей-призраков. В июльском рейде они потопили несколько японских транспортов и шхун. Захватили германский пароход «Арабия» с грузом паровозных котлов и рельсов для Японии. Задержали и взорвали английский пароход «Найт Коммандер» с грузом для японской железной дороги. Потом не повезло германскому пароходу «Теа» с грузом рыбы в трюмах, следовавшему из Америки в Иокогаму. Его остановили, сняли команду, а затем взорвали. А английский пароход «Калхас» с контрабандой взяли в качестве приза.

На рассвете 11 августа 1904 г. крейсера «Россия» (командир капитан 1-го ранга А.Андреев), «Рюрик» (командир капитан 1-го ранга Е.Трусов) и «Громобой» (командир капитан 1-го ранга Н.Дабич) под руководством командира отряда контр-адмирала К.Иессена вышли в море, чтобы в соответствии с полученным приказом поддержать прорыв кораблей Порт-Артурской эскадры во Владивосток. Однако приказ припоздал — эскадра, сильно потрепанная в бою, уже вернулась в Порт-Артур, так и не сумев прорваться. И «Россия», «Рюрик» и «Громобой» шли к Цусиме, не зная, что встречать им было уже некого.

Рано утром 14 августа Владивостокский отряд крейсеров в Корейском проливе в 40 милях от порта Фузан (Пусан) перехватила японская эскадра и всей своей мощью навалилась на русские корабли, отрезая пути отхода. «Россия», «Рюрик» и «Громобой» оказались в западне. Японцы превосходили в численности, артиллерии, скорости и прочности брони. В ожесточенном бою «Рюрику», шедшему концевым, пришлось тяжелее всех. Именно на нем японцы сосредоточили основной огонь. «Россия» и «Громобой», сами получив увечья, пытались облегчить его участь, прикрывая собой, а затем стали отходить на север, надеясь отвлечь от «Рюрика» японцев. Но враг вцепился в него мертвой хваткой.

Крейсер «Громобой».

Истерзанный в ходе неравного боя, оседающий в море кормой, окутанный паром из разбитых котлов, «Рюрик» казался японцам легкой добычей. Они надеялись захватить его. Однако возглавивший крейсер после гибели командира и старших офицеров младший артиллерийский офицер лейтенант Константин Иванов и оставшиеся в живых офицеры и матросы флаг спускать не собирались. Они стояли насмерть. Когда орудия «Рюрика» вышли из строя, японцы пошли на сближение. Но экипаж русского крейсера внезапно предпринял отчаянную попытку таранить их ближайший корабль, а в крейсер «Идзумо» пошла торпеда.

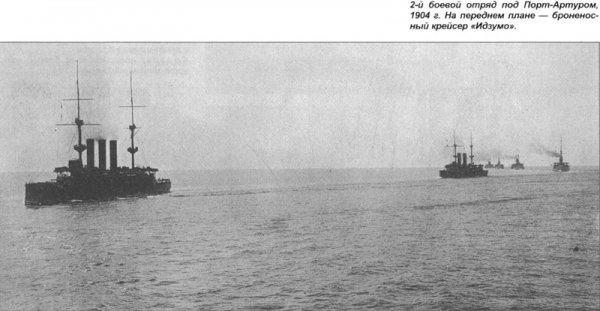

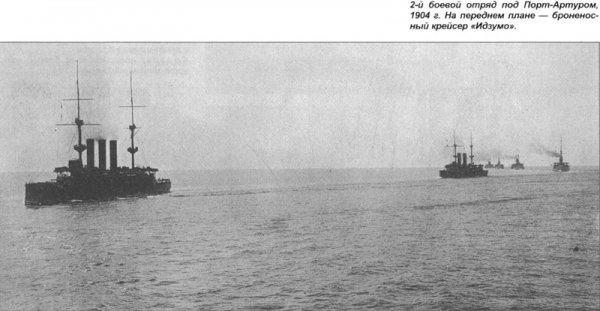

Японский крейсер «Идзумо».

Отпрянув назад, японские корабли вновь открыли огонь. К концу схватки их было 14 против одного. К 10 час.утра, после пятичасового(!) боя («Варяг», заметим, только час участвовал в бою и смертельных повреждений не имел) «Рюрик» был превращен в груду искореженного железа и только чудом держался на плаву. К неподвижному крейсеру вновь стали приближаться японцы. Дабы «Рюрик» не достался врагу, лейтенант Иванов приказал открыть кингстоны. Адмирал Камимура, поняв, что капитуляции со стороны русских не будет, пришел в ярость и приказал обрушить на крейсер шквал огня. Перед затоплением корабля лейтенант К.Иванов приказал всем покинуть агонизирующий «Рюрик», а раненых сбросить за борт. Такова была суровая необходимость.

В 10 час. 42 мин. 14 августа 1904 г. броненосный крейсер русского флота «Рюрик» с поднятым Андреевским флагом и взвившимся сигналом «Погибаю, но не сдаюсь!» скрылся под водой... На «Рюрике» погибло 204 человека и 305 моряков было ранено (на «Варяге» в бою убиты 22 моряка, 12 умерли от ран). Павшиерюриковцы так и остались навсегда там, где приняли свой последний бой, — на дне Корейского пролива. «Россия» и «Громобой» в той схватке потеряли 129 нижних чинов и офицеров.

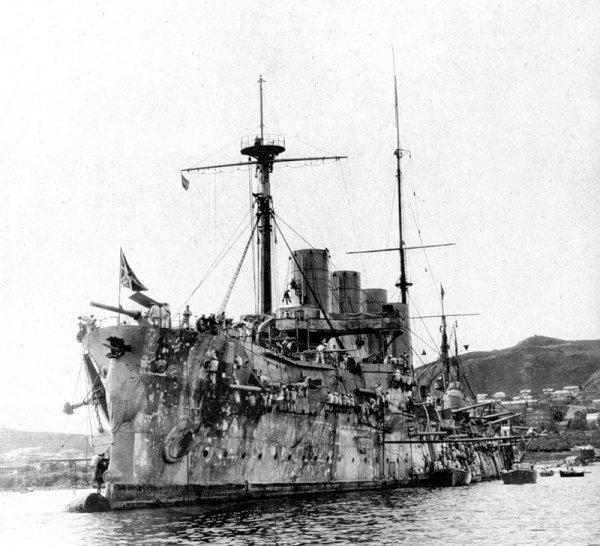

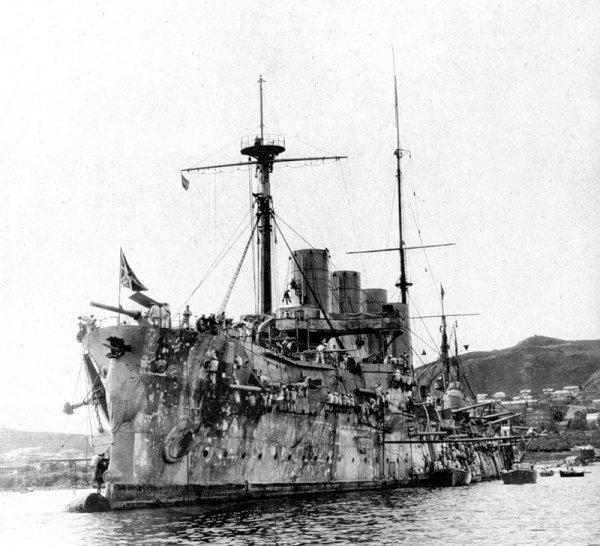

С гибелью «Рюрика» легендарные рейды Владивостокского отряда крейсеров практически прекратилась. До осени «Россия» и «Громобой» находились в ремонте. Потом поступил приказ из главного морского штаба: «Корабли Владивостокской крейсерской эскадры следует сохранить для второй эскадры. Крейсерские операции с риском новых повреждений следует избегать». И только наши миноносцы иногда совершали набеги на коммуникации противника, потопив еще несколько японских шхун. 25 апреля 1905 г. «Россия» и «Громобой» совершили свой последний совместный рейд, выйдя к Сангарскому проливу, где потопили несколько японских шхун. 28 апреля они вернулись в базу. А 2 мая «Громобой», выйдя в море для испытания радиотелеграфа, подорвался на мине и встал в ремонт до конца войны. «Россия» осиротела.

Крейсер «Россия» после боя.

Бой отряда Владивостокских крейсеров и особенно крейсера «Рюрик» выделяется как среди сражений кораблей подобного класса, так и в мировой военно-морской истории. К сожалению для увековечивания памяти об этом сражении в массовом сознании не было сделано ничего, кроме литературных усилий ограниченного круга исследователей и писателей.

Рюрик совершил подвиг много выше «Варяжского» по мнению императорского наместника на Дальнем Востоке Е.И. Алексееева. Однако на официальном уровне остался неотмеченным ровным счетом ни как.

Любопытная деталь. После войны 1904-1905 гг. в состав Балтийского флота вошел корабль, нареченный «Рюрик II». Имя же «Варяг» ни при царе, ни в сталинскую эпоху не было присвоено ни одному военному кораблю.

Печально, но факт: памятника, который увековечил бы подвиг рюриковцев, по сей день так и нет. Очевидно, командованию Тихоокеанского флота не хватило более 100 лет, чтобы сделать это не на словах, а на деле. А от улицы, названной в честь крейсера «Рюрик» еще до революции, которая пролегала от Покровского кладбища вниз к Амурскому заливу, нынче практически ничего не осталось.

Литература

Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: войска, фортификация, события, люди. Часть I. «Назло надменному соседу». 1860—1905 гг. Владивосток: Дальнаука, 2013. — 383 с.

Айрапетов О. Р. На пути к краху. Русско-японская война 1904-1905 гг. Военно-политическая история. — М.: ООО "Торговый дом алгоритм", 2014. — 496 с. — (Исторические открытия). — ISBN 978-5-4438-0994-6.

Быков П. Д. Русско-японская война 1904—1905 гг. Действия на море. — 2-е изд. — М.: Эксмо, 2003. — 672 с. — ISBN 5-699-02964-8.

Виноградов С. Е., Федечкин А. Д. Броненосный крейсер «Рюрик». Флагман Балтийского флота. — М.: Коллекция;Яуза; ЭКСМО, 2010. — ISBN 978-5-699-44352-9.

Кокцинский И. М. Морские бои и сражения русско-японской войны, или причина поражения: кризис управления. — 2-е изд. — Фонд Андрея Первозванного, 2002. — 436 с. —ISBN 5-85608-237-0.

Семёнов В. Трагедия Цусимы. Расплата. Бой при Цусиме. Цена крови. — М.: Эксмо, 2008. — 640 с. — (Войны XX века, книга написана офицером Первой и Второй Тихоокеанских эскадр по записям собственного дневника.). — ISBN 978-5-699-30238-3.

Шацилло В. Русско-японская война: 1904—1905 / Вячеслав Шацилло; Лариса Шацилло. — М.: Мол.гвардия, 2004. — 470 с.: ил.

Шеленков А. Последний «Рюрик» // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра : журнал. — 2003. — Март (№ 03). — С. 23-27.

Шишов А. В. Неизвестные страницы русско-японской войны: 1904—1905 гг. — М.: Вече, 2004. — ISBN 5-9533-0269-X

Выполнил:

Выполнил: