Школьная конференция проектно-исследовательских работ

Предмет: ИСТОРИЯ

Секция: начальные классы

ТЕМА:«Великая Отечественная война. К 75-летию Победы.»

Автор:

Алешников Даниил,

ученик 4 «В» класса МБОУ СОШ №4 г. Шатура

Руководитель:

Господинова Е.И.

учитель начальных классов

г. Шатура

2019

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение.

Основная часть.

2.1. Что такое Великая Отечественная война?

2.2. Как жили люди в 1941-1945гг?

2.3. О войне, которую видели.

2.4. Мои Герои.

2.5. О войне моими словами.

В следующем году 9 мая наша страна будет отмечать 75 годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. В честь этого события я решил подробнее узнать о событиях 1941-1945 годов. Понять, как люди жили и выживали в эти годы. Рассказать вам о Героях моей семьи.

Цель работы: Узнать о событиях 1941-1945 гг. и рассказать о моих предках, участвовавших в ВОВ.

Задачи:

Собрать информацию о Великой Отечественной войне.

Найти воспоминания людей, которые помнят события 1941-1945гг.

Найти информацию о моих родственниках, участвовавших в ВОВ.

Предмет исследования:Великая Отечественная война.

Методы исследования:

- изучение литературы;

- изучение архивов на специальных сайтах;

- изучение моей родословной.

2.1. Что такое Великая Отечественная Война?

Ранним утром в воскресенье, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники обрушили на советскую страну военный удар невиданной силы.

В результате неблагоприятного исхода приграничных сражений немецко-фашистские войска в течение нескольких недель продвинулись на 350–600 километров, захватили территорию Латвии, Литвы, часть Эстонии, Украины, почти всю Белоруссию и Молдавию, часть территории РСФСР, вышли к Ленинграду, Смоленску и Киеву.

Первостепенной задачей для советского правительства явилось формирование органов военно-политического управления, способных осуществить эффективное руководство вооруженной борьбой и организовать работу фронта и тыла.

События в войне разворачивались драматически. С первых дней, используя фактор неожиданности, 5-миллионная германская армия на основных направлениях в 3–4 раза превосходила советские войска, быстро продвигалась вперед и к сентябрю 1941 года начала блокаду Ленинграда, захватила Киев и вышла на подступы к Москве.

Отечественная война - это война за свое отечество.

Фашисты планировали уничтожить культуру огромной страны, а её народ превратить в рабов, который бы работали на Германию. Захватчики бомбили города и сёла, железные дороги и порты, аэродромы и вокзалы. Великое множество людей, в том числе детей, стариков и женщин, были убиты самым жестоким образов: заживо сожжены, закопаны, расстреляны, растерзаны.

Но народ не хотел сдаваться. Даже самые малые населённые пункты героически защищались. Вот почему войну 1941-1945 назвали Отечественной. Ведь советский народ сражался за своё Отечество.

Почему Отечественная война названа Великой?

На фронт пошли не только мужчины призывного возраста. Добровольцы просто запрудили все пункты, которые занимались мобилизацией. Шли и пожилые люди, и совсем юные парнишки, и девушки. Немало было и почтенных старцев, и сопливых ребятишек. Этих-то поначалу сразу прогоняли домой, к мамке под подол. «Недолго этой войне проклятой быть!» — поговаривали все.

Однако после первых двух лет стало очевидно: конец этим ужасам придёт не скоро. И вспомнили все про стариков да ребятишек, которые так рвались в бой в начале войны. Теперь стало ясно, что каждая пара рук ценна. Встали мальчишки двенадцатилетние к станкам рядом с пожилыми мужиками и женщинами. Все вместе они работали по восемнадцать часов в сутки, выпуская боеприпасы и военную технику.

Так, сплотившись против фашизма, сумела очистить свои земли от фашистской холеры наша Родина. Но не остановилась Красная армия на достигнутом. До самого Берлина дошли советские танки, по пути освобождая и другие страны от фашистского ига. Великое дело совершила наша страна. Огромное количество людей спасла, самых разных национальностей и вероисповедания. Вот почему война названа Великой Отечественной.

Война шла 4 года(22 июня 1941г. – 9 мая 1945 гг.) – это 1418 дней!

2.2. Как жили люди в 1941-1945гг.?

По сей день помнят солдат, защищавших нашу Родину от врагов. Заставшими эти жестокие времена были дети, родившиеся в 1927 году и ранее по 1941 год и в последующие годы войны. Это — дети войны. Они пережили всё: голод, смерть близких, непосильный труд, разруху, дети не знали, что такое душистое мыло, сахар, удобная новая одежда, обувь. Все они уже давно старики и учат молодое поколение дорожить всем, что у них есть. Но зачастую им не уделяют должного внимания, а для них это так важно-передать свой опыт другим.

Несмотря на войну дети ходили в школу. Мало кто учился, почти все работали. Обучение было до 4 класса. Учебный день был короткий – надо было идти работать. Единой формы не было – одевали то, что было. Учебников было мало, но в школе они были, а тетрадей – нет. Дети писали на любом клочке бумаги – газете, квитанции и т.д. Чернилами служила сажа из печи. Ее разводили водой и наливали в баночку – это и были чернила.

Питались люди во время войны очень скудно. Даже те, кто получал паек, не были сытыми. Много сил тратили, работая большую часть дня. И даже положенные граммы черного хлеба не могли восполнить силы уставшего человека. Взрослые отдавали последние крохи своим детям, в ущерб себе. По возможности люди держали коров и кур, выращивали овощи, собирали ягоды и ловили рыбу. Часто скот отдавали немецким захватчикам, лишь бы остаться в живых. Или его просто крали. Или с ним расправлялись дикие животные, которые приходили из леса. Это была огромная трагедия для семьи. Людям ничего не оставалось, как собирать травы и из них варить похлебки – видимость супа. Если была возможность, производили обмен между собой – рыбу меняли на картошку или молоко на хлеб. Детвора мечтала о сладостях. Если ребенок находил фантик от конфеты – он мог облизывать его неделю просто представляя, что в нем когда-то была завернула сладость.

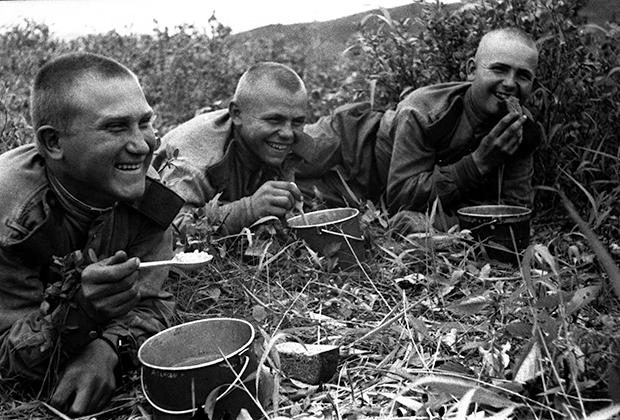

На фронте с едой было куда лучше. Ежедневно солдаты получали 700-800 граммов хлеба, еда готовилась из расчета полкилограмма картошки, 320 граммов других овощей, почти 300 граммов рыбы и мяса, а также чай, сахар, крупы и макароны. Курившим военнослужащим полагалась махорка. Хотя было немало исключений: часто провизия задерживалась и не доходила до солдат. «Вообще-то военный паек был очень хорош, — вспоминал искусствовед Николай Никулин. — Если эти продукты доходили до солдата, минуя посредников, [ведь] их крали без стыда и совести, кто только мог».

Во время войны работали все, кто не мог воевать с врагом. Это женщины, старики и дети с 5 лет. Работали с раннего утра до позднего вечера, а иногда и до ночи. И без выходных. Работу находили каждому, даже самым маленьким. Они утром шли в школу, но по первому призыву шли работать. Дети управляли лошадьми, возили сено, водили скот на водопой и кормили его, заготавливали дрова. Помогали взрослым работать на полях. Большинство взрослых людей работали в колхозе – растили скотину, работали на огородах. Старались быстрее убрать хлеб, не жалея себя. После уборки урожая шли на лесозаготовки. Взрослые ловили рыбу, занимались детьми, работали в архивах, магазинах, почтах или на заводах.

Несмотря на голод, холод и страх люди не убивали в себе надежду на лучшее – пытались поддержать друг друга, сплотиться, не убить в себе человечность и немного забыться о том времени, в котором выпало им жить. Они устраивали праздники. Например, когда был убран хлеб, устраивался праздник «Отмолотки». Люди пели песни, танцевали и играли в разные игры. Праздновали Новый год. Выбирали в лесу самую красивую елку, ставили в клубе или в центре села, наряжали. Большинство игрушек были самодельные, но кто-то приносил и настоящие елочные игрушки. Участвовали все. На эту елку ходили по очереди. Сначала маленькие дети, потом школьники, а потом и взрослые – приходили рабочие с заводов, почты, магазинов и других организаций. Дарили даже друг другу подарки. Но чаще просто собирались на посиделки за разными разговорами. Отмечали День Конституции и 1 мая. На демонстрации обычно приходили все.

9 мая 1945 года стало самым радостным и долгожданным днем в жизни этих людей. «Ребята, война кончилась!» - эта фраза передавалась из уст в уста с огромной скоростью. Совершенно незнакомые люди обнимали друг друга и плакали. Но это были слезы счастья. И в этих слезах была надежда на светлое, мирное будущее. Без голода. Без страха. Без потерь. Без войны.

2.3. О войне, которую видели.

Надежда Васильевна Крыласова : «Когда началась война, мне было всего 3 года, наша семья — мама, папа, брат и сестра — жила в небольшой деревне Ленинградской области. В июне 1941-го папа ушёл на фронт, а в июле нас оккупировали немцы. Вели себя нагло и бесцеремонно. Играя на гармошке, напевая немецкие песни, они вошли в нашу деревушку как к себе домой.

Первое время фашисты жили прямо в нашем доме. Я помню, как моя маленькая сестрёнка играла сапогами немецких солдат. Потом всех жителей нашей небольшой деревушки согнали в два домика на окраине. Отобрали у нас буквально всё — от еды до одежды, и каждый день заставляли работать, невзирая ни на погоду, ни на усталость, ни на возраст. Так, мой брат ежедневно уходил на строительство дороги. Моя мама рассказывала, что когда Николушка, так звали брата, возвращался домой, то его плечи были изодраны до мяса, потому что ему приходилось таскать тяжеленные жерди. При этом мама часто повторяла, что, несмотря на то что, казалось бы, война, что было так трудно, жить нам удавалось дружно...».

Николай Егорович Васильев : «Когда началась война, мы жили в Новгородской области. Семья была небольшая — отец, мать и две сестрёнки — одна 38-го года, а другая — 40-го года рождения. Отец только пришёл с финской войны, получил 2 степень инвалидности.

Фронт добрался до нас только в сентябре. Помню, издали послышались выстрелы, потом поднялась суета. Многие испугались настолько, что выбежали в солдатских штанах, гражданских рубахах, без винтовок и побежали куда глаза глядят. Кто-то побежал через мост на другую сторону реки. Вот тогда я впервые увидел немецкий самолёт, который начал нас бомбить. Мост был взорван — единственный мост, соединявший наш небольшой «городок» с большой землёй. Разрушены были и наши дома. Для того, чтобы хоть выжить, мы начали рыть окопы и землянки, в которых и прожили до тех пор пока нас не оккупировали немцы.

Многие вспоминают, что во время войны питались по карточкам, а вот мы... Если не было еды, то мы просто ничего не ели. Порой удавалось найти березу, тогда мы питались берёзовой прослойкой, которая находится между деревом и его корой. Сушили, дробили и ели. Ещё находили сухой мох, поливали его берёзовым соком, и у нас получались берёзовые конфетки.

Иногда немцы привозили боеприпасы на лошадях. И если лошадь задевало пулей, то они её бросали. Это были те редкие моменты, когда нам удавалось урвать кусок мяса и сварить в ведре мясной бульон. Просто праздник! А когда не было лошадей, то мы вновь возвращались к берёзовой прослойке. Так мы жили с 1941 по 1943 год. В 43-ем всю деревню выселили. Напихали в товарные вагоны людей, как селёдку в бочки, и увезли в Латвию. В Риге сказали, что лагерь переполнен, и нас повезли дальше. Довезли до Литвы, там мы были переправлены в какой-то концлагерь.

Сколько мы пробыли в этом лагере, я не помню, но, в отличие от других лагерей, где нас держали, в этом нас хоть кормили. Я помню, что еду приносили в алюминиевых кружках. Как мне сказал мой сосед, это был бульон из варёного тунца. Самого тунца там, конечно же, не было. Но это всё-таки была еда!».

Екатерина Федоровна Сергеева: «В 41-м мне было десять лет, я оканчивала второй класс. И вот из чёрных тарелок, висящих на каждом углу, объявили, что всем необходимо выйти на площадь, а там голосом Левитана сообщили, что началась война, что немец напал на Советский Союз.

Все начали готовиться к войне. Кто-то строил оборонительные сооружения. А мой брат, например, трудившийся на оружейном заводе, вместе со своими заводскими товарищами пошел в ополчение, которое было призвано не пустить немцев подойти к заводу ближе, чем на 50 метров.

А где была я? Я осталась с сестрой. По сути, мы были предоставлены сами себе. Все взрослые, кто только мог держать лопату, ушли строить оборонительные сооружения.

Однажды всю нашу малышню собрали и сказали, что нас вывезут в Сибирь. Ночью мы куда-то шли, а днём прятались, потому что нас бомбили беспощадно. Но эвакуироваться нам не удалось — мы попали в плен к фашистам. Они нас посадили в вагоны: сейчас их называют товарными, а тогда это были телячьи вагоны, с одной дыркой в углу.

Довезли до Пскова. Там была швейная фабрика, которую переоборудовали под концлагерь. Но пробыли мы там недолго. Через несколько дней нас опять погрузили в телячьи вагоны и отправили прямиком в Германию.

После того как вагоны прибыли на немецкую территорию, нас поселили в барак. Барак был небольшой. Я хорошо помню, как слева лежала солома и справа лежала солома, а посередине был небольшой проход — сантиметров 50. Вот на соломе мы и спали.

Нас поднимали в 6 утра и вели на сельскохозяйственные работы, а вечером, часов в 9, приводили обратно в барак.

Были у нас и надзиратели — из Литвы. Они нас подкармливали и одежонку подкидывали. Меня до сих пор мучает вопрос: откуда они её брали?

А вот эстонцы... Те были совсем другие. Один как шваркнет меня по плечу... У меня до сих пор на этом месте вмятина. А вы думаете, за что он меня так ударил? Я неправильно капусту полола.

Поэтому, когда была их смена... Мы были просто как струны натянуты.

А через сетку и колючую проволоку от нас жили военнопленные. Как-то раз я подошла поговорить с ними, а они мне: «Деточка, держись, скоро Сталин придёт и всех нас спасёт». Я на всю жизнь запомнила этот разговор. Знаете, какая это отдушина была...

Вот так и жили.

Наступило 19 января 1945 года. Это был обычный день, немцы, как и всегда, делали обход. Но на этот раз они пошли не с левой стороны барака, а с правой. Моя соседка Зося вышла посмотреть, что случилось, и услышала такие слова: «Всех закрыть — сейчас начнутся бои.» Так нас и освободили.»

Мария Павловна Злобина: «Когда началась Великая Отечественная война, мне было 15 лет. Война застала меня дома в родной деревне Непрядва в Тульской области Воловского района. Вместе со сверстниками копала окопы и трудилась в колхозе до осени 1941 года.

В деревне хлеба и крупы не было. Мы ели в основном картошку, пекли из неё блины или оладьи. Варили щи из верхних листьев капусты и из свекольной ботвы. Из оставшихся на полях снопов ржи по ночам воровали колоски, молотили их подручными средствами и варили что-то типа похлёбки. А лучший десерт того времени – варёная сахарная свекла.

Потом была оккупация. Немцы ходили по деревне и собирали с каждого двора кур. Моя мама один раз отдала им четыре курицы и больше они к нам не заходили. Корову прятали в снопах сена в сарае, она была нашей кормилицей. Давали ей много воды и сена, чтобы она не мычала и не выдала себя.

В начале 1942 нашу деревню освободили. Когда немцы отступали, было холодно и морозно. Их лошади скользили по льду реки и они их не щадили, застреливали. Меня домашние отправили за водой. И только немцы ушли, буквально за ними следом – широкой линией наши идут. Мне так это хорошо запомнилась: как будто целая армия идёт боевым строем, шириной полкилометра точно. Деревенские встречали Красную армию кто вареной в мундире картошкой, кто самогонкой. А я – вёдрами воды.

6 мая 1942 года сотрудник железнодорожного училища меня и ещё двух девушек и одного юношу из нашей деревни забрал в железнодорожное училище №8 в г. Узловая, где я стала учиться по специальности слесарь паровоза. Училась и одновременно проходила практику – была заготовителем в цехе города Кашира: сверлила, точила, изготовляя шайбочки, гайки. Была ловкая и умелая работница. В цехе холодно, ничего не отапливалось, руки мёрзли без варежек и я ходила греться в кузницу. Проработала в Кашире до 1948 года и после мне вручили медаль за доблестный труд.

Когда училась, жила в общежитии, а раз в месяц можно было съездить домой к маме, но не всегда это получалось – важнее было работать для фронта и победы. Кормили в училище хорошо, три раза в день. Всегда были суп и каша, на день выдавали 650 г хлеба: в завтрак – 200 г, в обед – 250 г, на ужин – 200 г. Обеденный хлеб я продавала, на вырученные деньги покупала маме домой стакан соли и спички, а себе гребешок, зеркальце или заколки.

Мечтала о простой домашней еде, что ела до войны. Разносолов и деликатесов у нас в деревне не было никогда, а хлеб, кусок варёного мяса с картошкой или каша – всегда были на столе. Хотелось обычной еды. На Узловой в мае 1945 года я встретила Победу».

Ирина Георгиевна Булина :«Я встретила начало войны под Ленинградом, в родном Колпино – небольшом городке, который стоит на реке Ижоре, притоке Невы. Мне было 8 лет. Дети моего поколения всегда играли в войну. Воспитанные на книгах Аркадия Гайдара, смотревшие много раз фильмы «Чапаев» и «Истребители», мы завидовали тем замечательным людям, которые совершали настоящие подвиги и в тайне мечтали: «Вот бы и вправду была война! Мы бы, конечно, очень быстро разбили всех врагов!» К сожалению, скоро война началась взаправду.

22 июня 1941 года мы поехали на катере до Ям на Ижоре, где было хорошее купание. И провели там потрясающий день. А когда вернулись домой, все уже говорили о войне. Правда, многие восприняли это как какое-то недоразумение и были уверены – это на пару недель.

Война подбиралась к нам постепенно и в начале сентября родители приняли решение переехать в Ленинград. Квартиры у нас там не было и первое время мы жили у папы на Металлургическом заводе. 4 сентября блокадное кольцо закрылось, но затруднения с продуктами были еще минимальные: исчез белый хлеб и молоко подорожало, но его можно было достать за 5руб/литр. Это было недешево, но папа был высокооплачиваемым специалистом и мы могли себе это позволить. Даже работали рестораны, мы с мамой обедали там за 15 рублей. В середине сентября трудности с продуктами уже появились, но голод ещё не ощущался. Никто и не думал, что вскоре наступят времена, когда и за деньги нельзя будет ничего купить.

Помню страшный пожар на Бадаевских продовольственных складах во второй декаде сентября. Казалось, всё небо над городом заволокло чёрным дымом. В воздухе горьковато пахло жжёным сахаром. Сахар горел, плавился и тёк по улице, как лава, вбирая уличный мусор, а потом застывал коричневой карамелью. Люди отковыривали и собирали эти потёки. Было уже понятно, что грянет голод. Продуктовые нормы после этого пожара резко сократились.

Зима в тот год выдалась невероятно морозная. Но вечерами долго не давал заснуть не холод, а невыносимое чувство голода. После скудной еды оно не проходило совсем, а лишь немного приглушалось. А со временем притупилось и стало просто частью существования. Нам ещё повезло, мы могли долгое время понемногу пить чай и кофе из бабушкиной коллекции, которую к счастью вывезли из Колпина в Ленинград – она была страстной любительницей чаепития. Мы растянули её до конца декабря. Использованную заварку и кофейную гущу не выбрасывали – из них потом жарили лепёшки, маленькие как печеньица, на олифе или касторовом масле, которое мы случайно нашли в аптечке. Пищевых отходов, в нашем нынешним понимании этого слова, вообще, не стало. Например, очистки от картошки мы натирали на тёрке и пекли из них какое-то подобие лепёшек.

В середине декабря 1941 года выдачи продуктов (жиров, круп, сладкого) не было по нескольку дней. Давали только «хлеб», но то, что называлось хлебом, было невесть чем, с небольшим добавлением муки. И нормы этого «хлеба» были мизерными. На иждивенца с ноября на сутки полагалось 125 г, на работающего – 250 г! Даже спустя много месяцев после эвакуации папа не мог избавиться от привычки после еды сгребать в ладонь хлебные крошки и отправлять их в рот. Это происходило помимо воли.

Как же все ждали Дня победы – и дождались! И такое чувство единения народа я помню только 12 апреля 1961 года, когда Гагарин полетел в космос».

2.4. Мои Герои.

Я узнал, что в моей семье были дедушки, которые принимали активное участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне, помогали защищать нашу Родину в 1941-1945гг. Кто-то из них прошел всю войну, кто-то так и не вернулся домой. Они для меня – Герои. Мои Герои. Сейчас я о них расскажу.

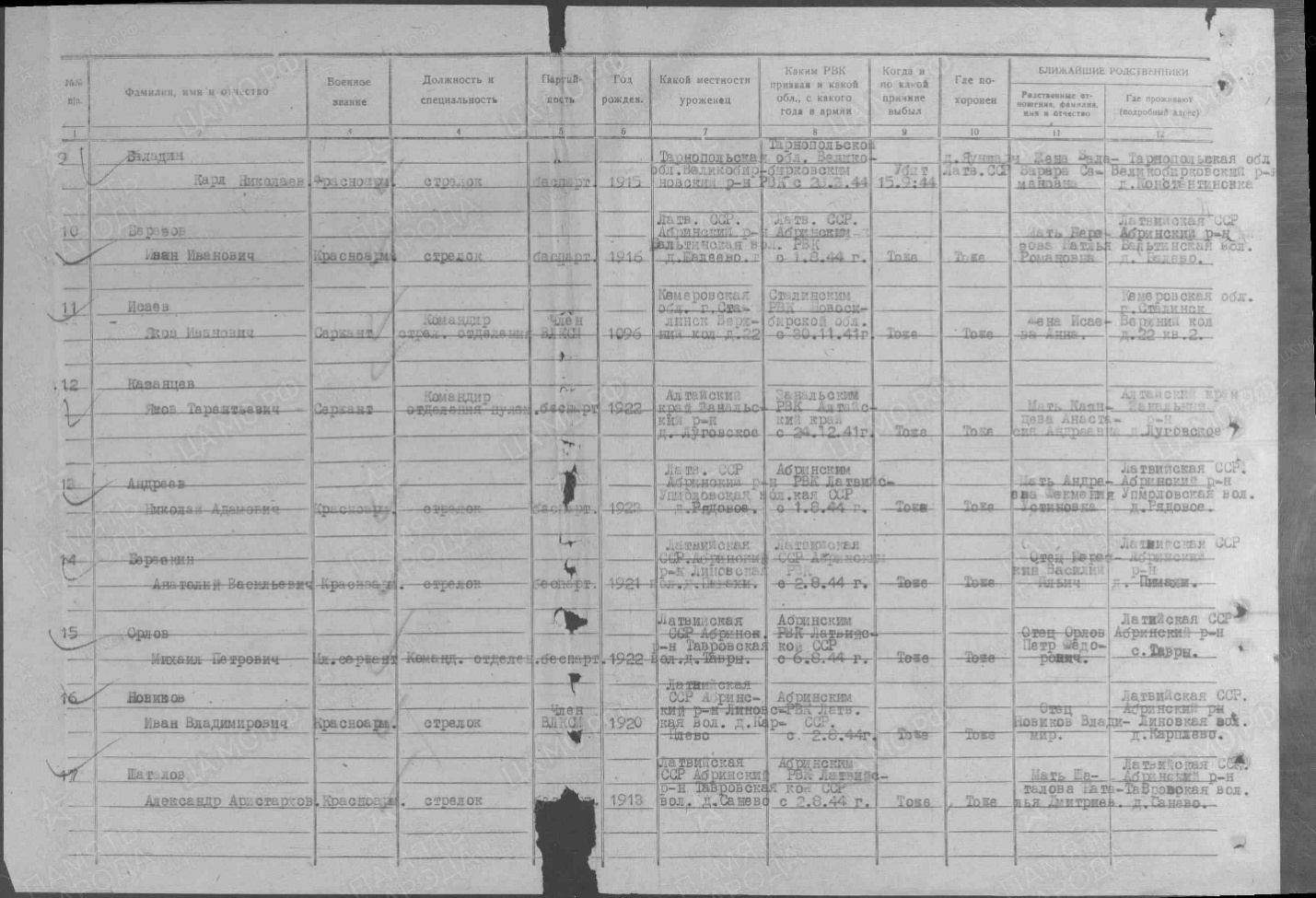

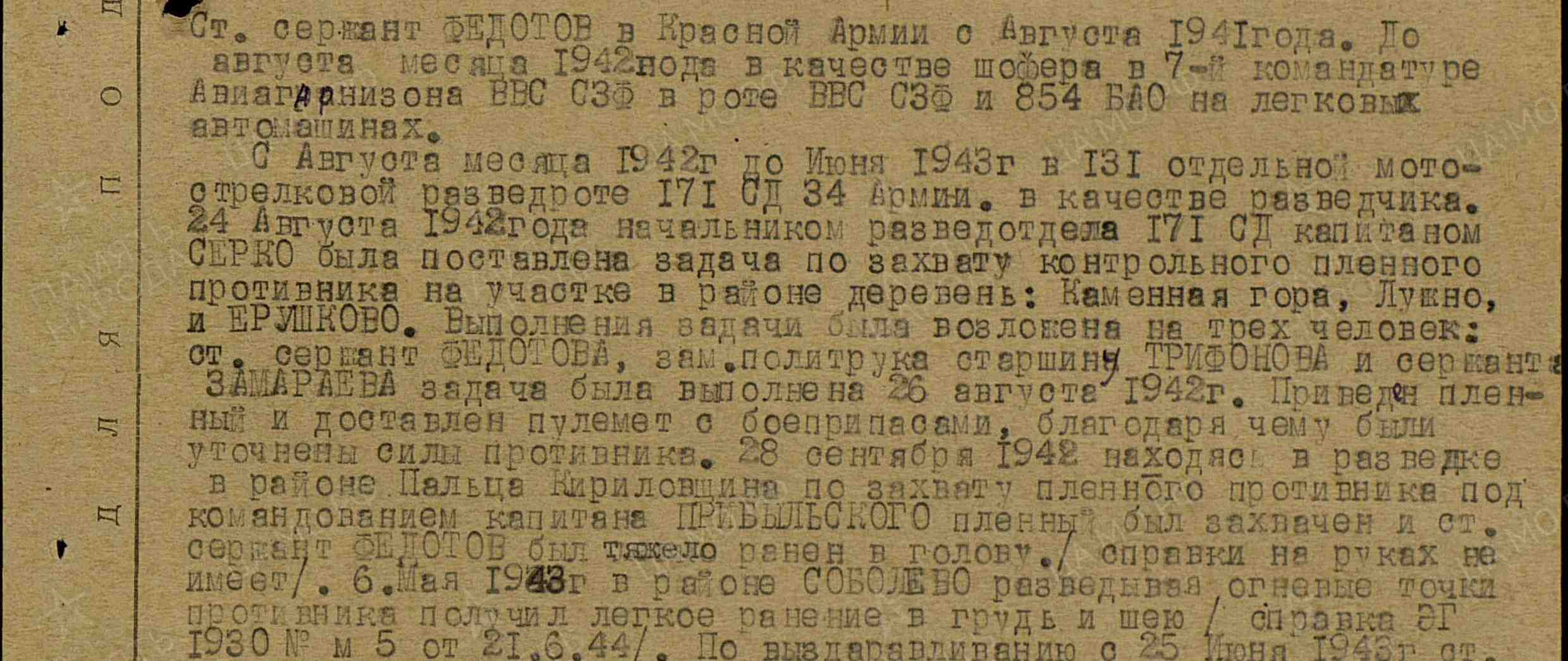

Федотов Владимир Дмитриевич (1910г.р.)

Это мой прапрадедушка по маминой линии. У Владимира Дмитриевича родился сын Валерий, у него – дочка Елена, а у нее – моя мама.

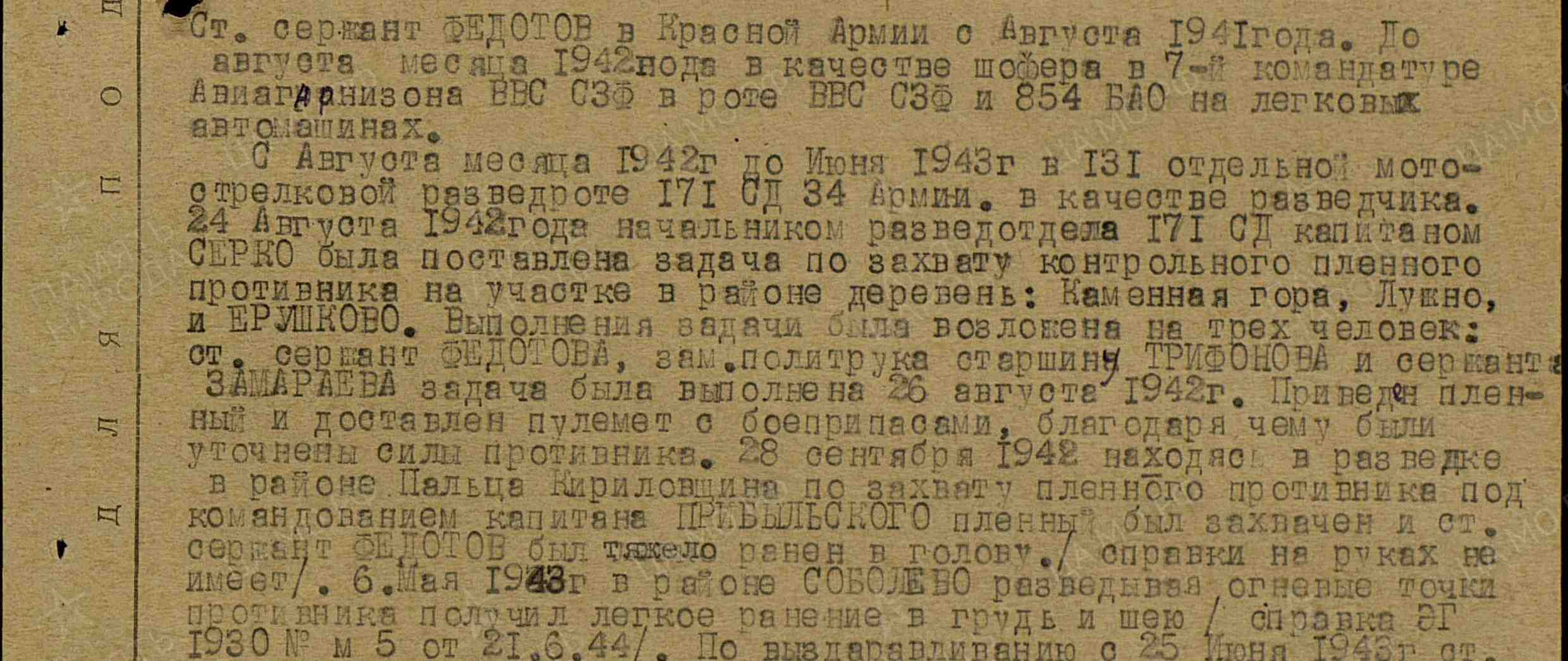

Звание – старший сержант, награда – медаль за отвагу.

Место призыва – Бологовский РВК, Калининская область, Бологовский район.

Старший сержант Федотов в Красной Армии с августа 1941 года. Год работал шофером на легковых автомашинах. С августа 1942г. до июня 1943г. служил в 131 отдельной мотострелковой разведроте в качестве разведчика. 24 августа 1942г. Начальником разведотдела капитаном Серко была поставлена задача по захвату контрольного пленного противника. Выполнение задачи было возложено на трех человек: старшего сержанта Федотова, замполитрука старшину Трифонова и сержанта Замараева. Задача была выполнена 26 августа 1942г. – приведен пленный и доставлен пулемет с боеприпасами, благодаря чему были уточнены силы противника. 28 сентября 1942г. находясь в разведке по захвату пленного противника под командованием капитана Прибыльского пленный был захвачен, но старший сержант Федотов был тяжело ранен в голову. 6 мая 1943г. в районе Соболево разведывая огневые точки противника получил легкое ранение в грудь и шею.

Подвиги были совершены 26.08.1942,28.09.1942,06.05.1943,01.11.1944-09.05.1945.

6 ноября 1947г. Приказом подразделения №223/54 старшему сержанту Федотову была присвоена медаль «За отвагу».

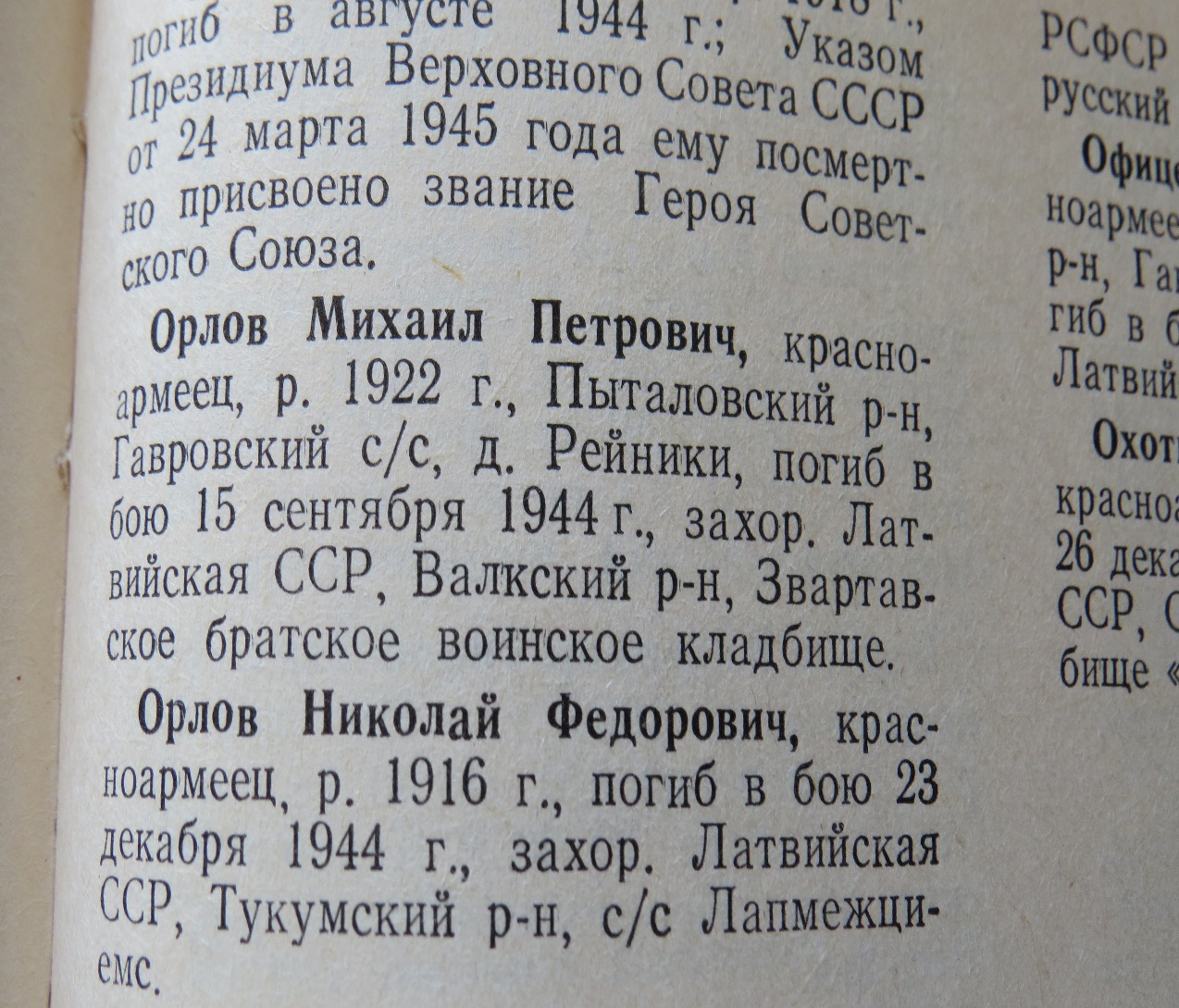

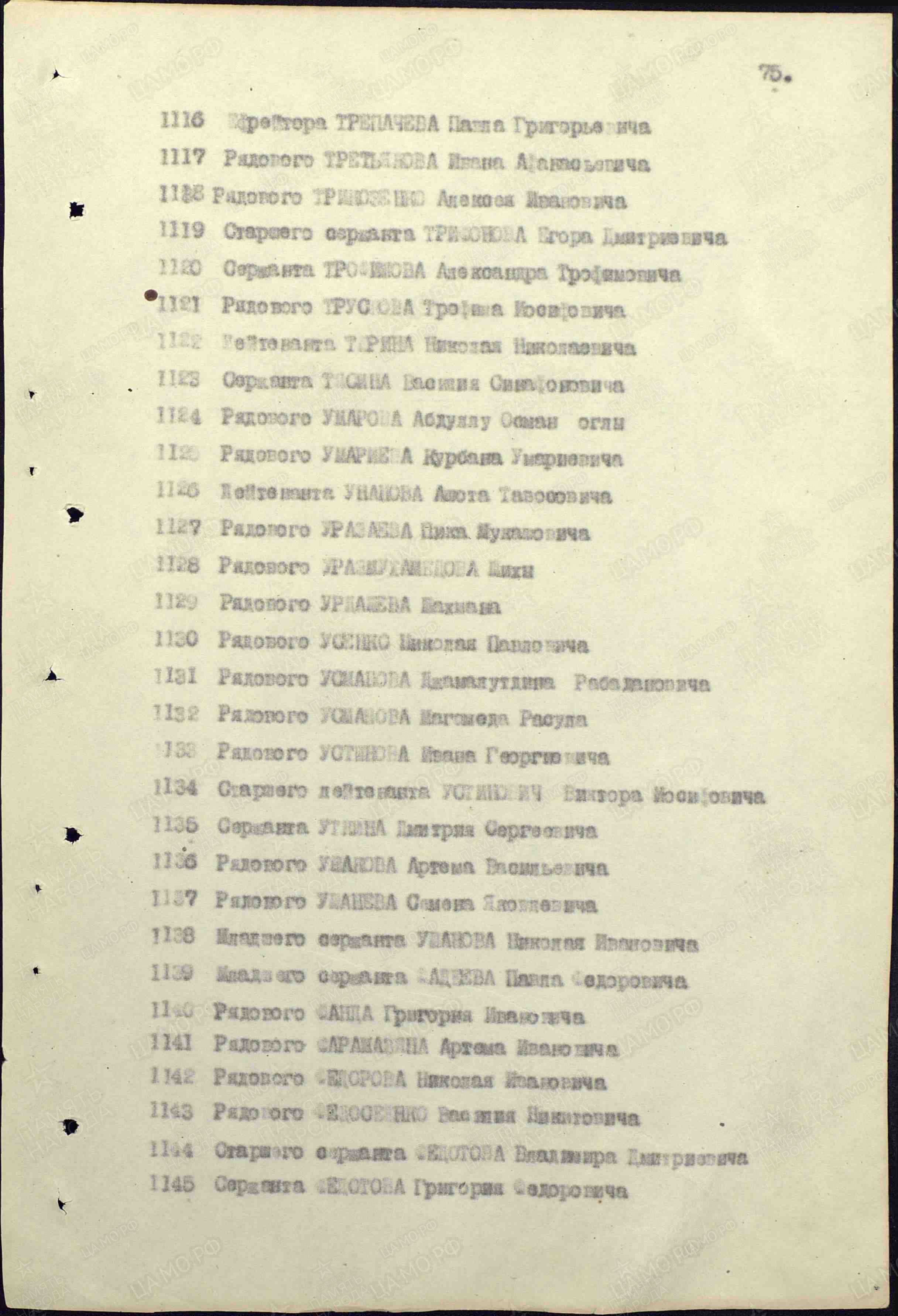

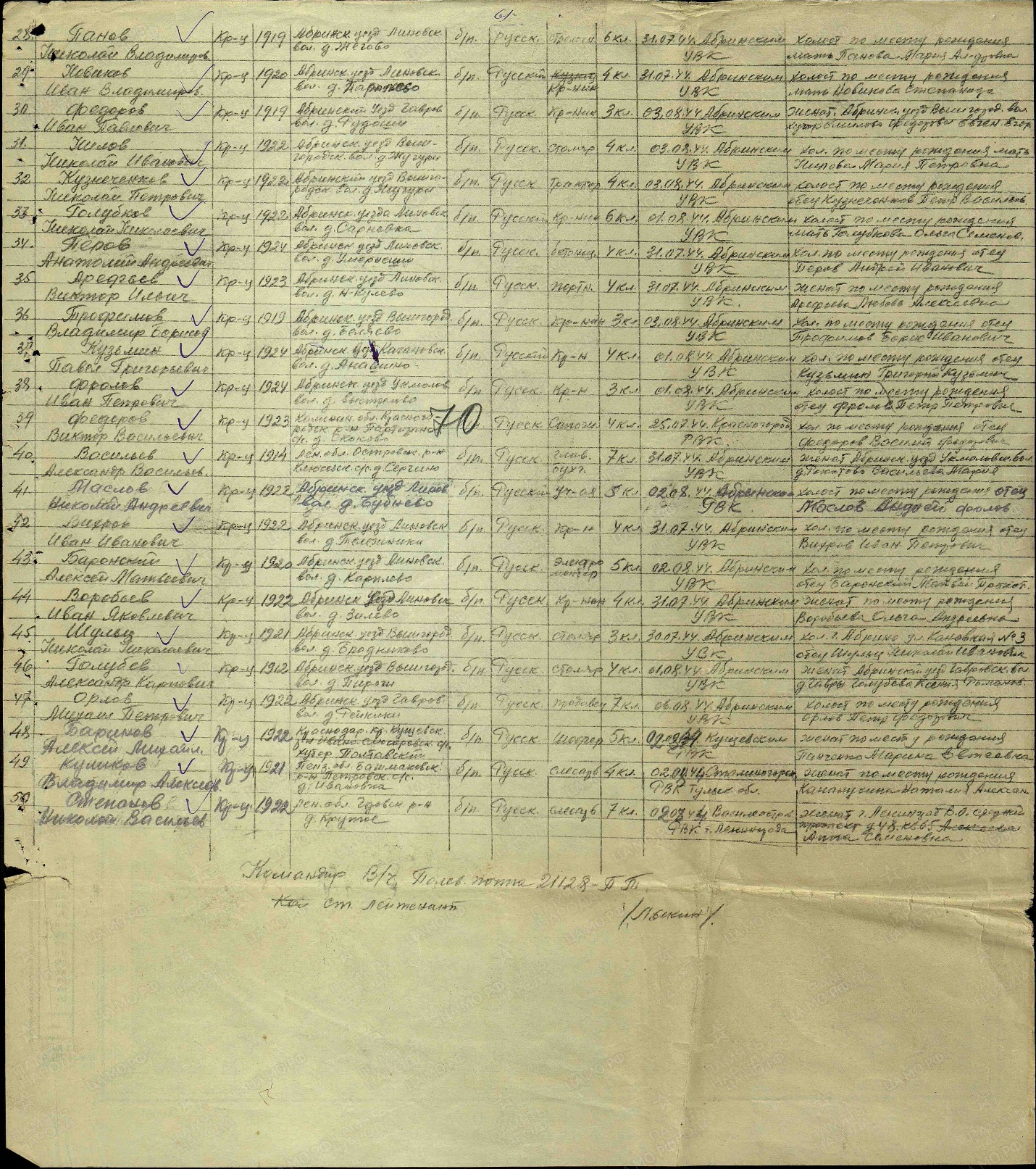

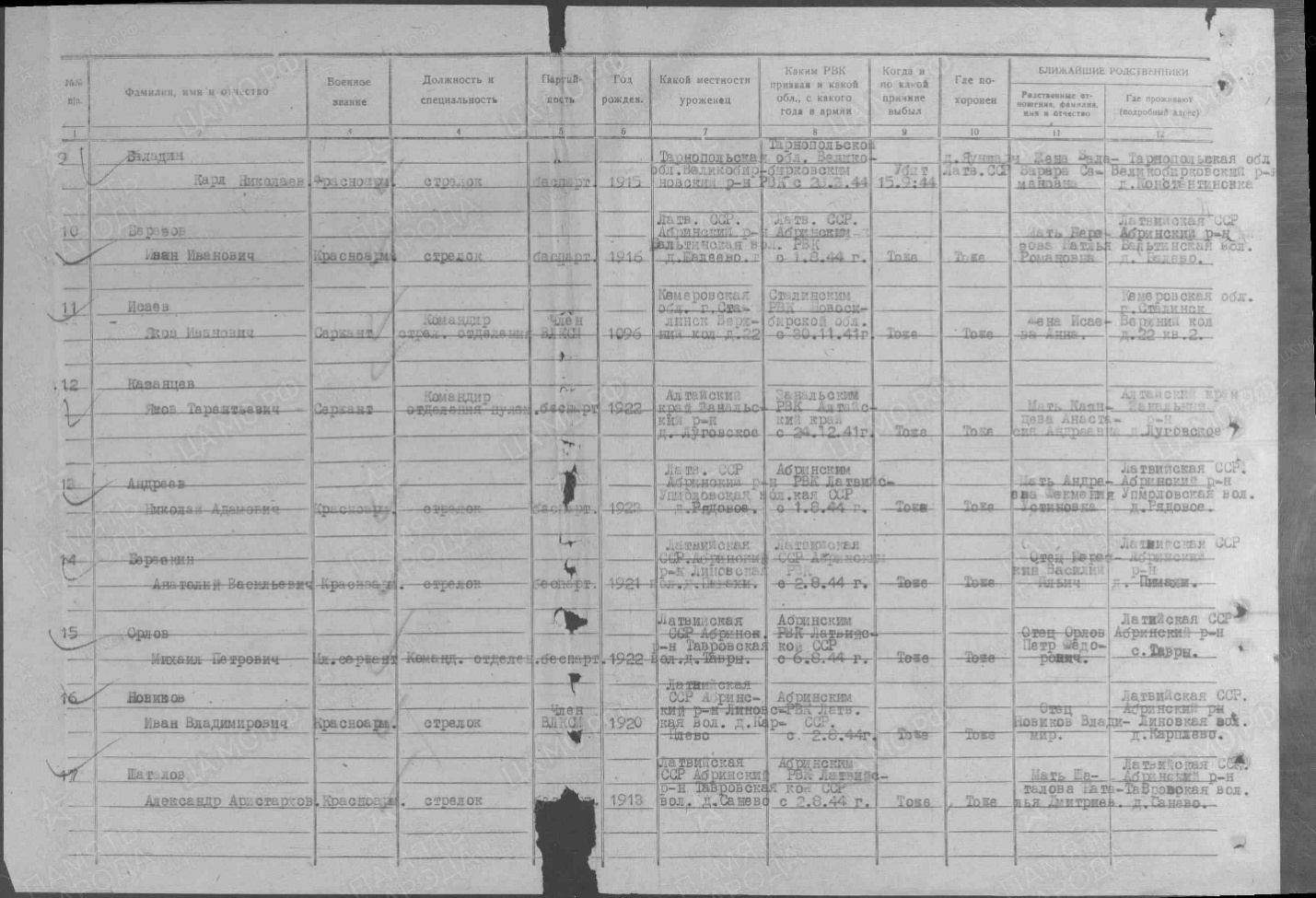

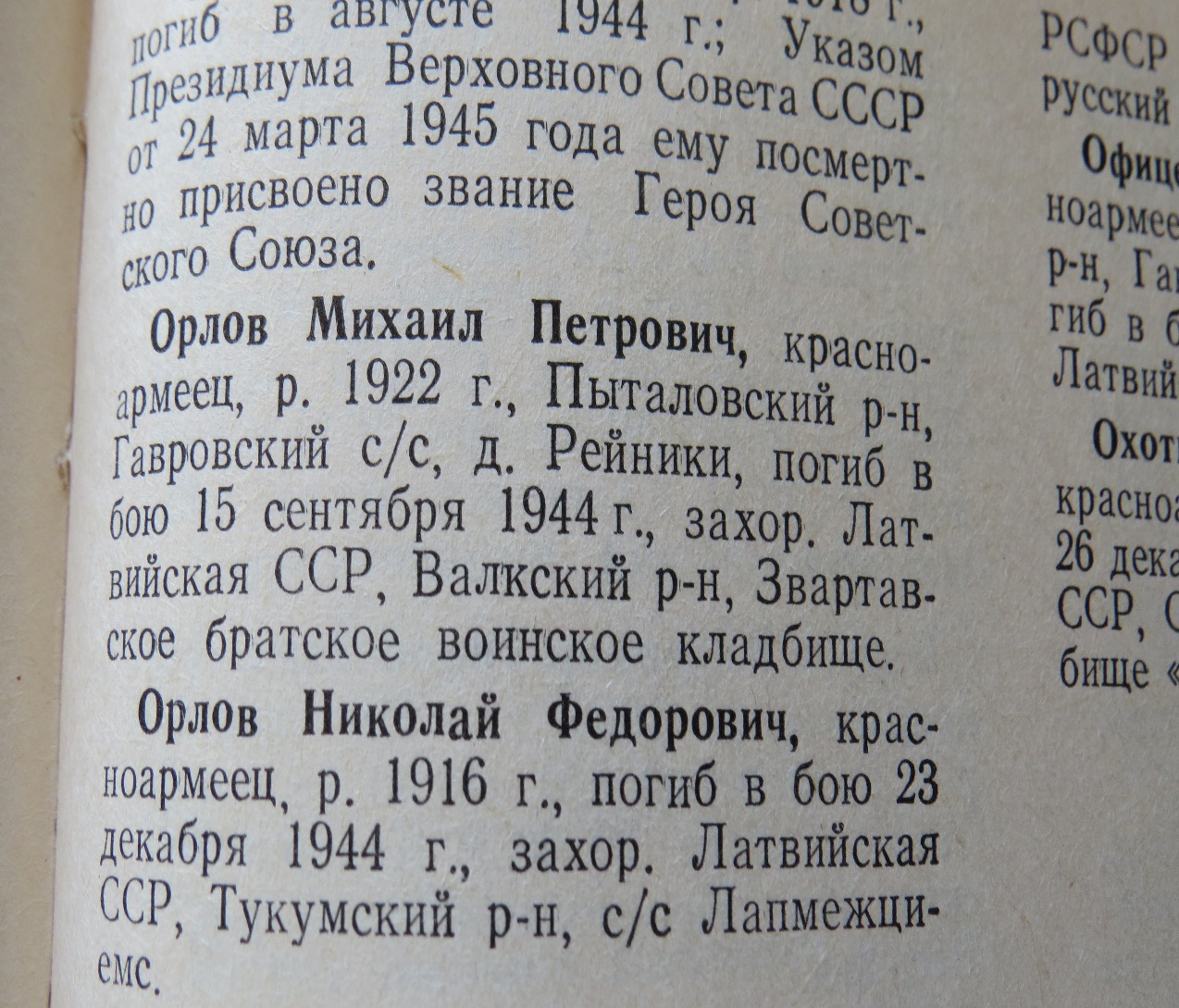

Орлов Михаил Петрович(1922 г.р.)

Михаил Петрович родной брат моей прабабушки Оли по линии мамы. У бабушки родился сын Юрий, а у него – моя мама.

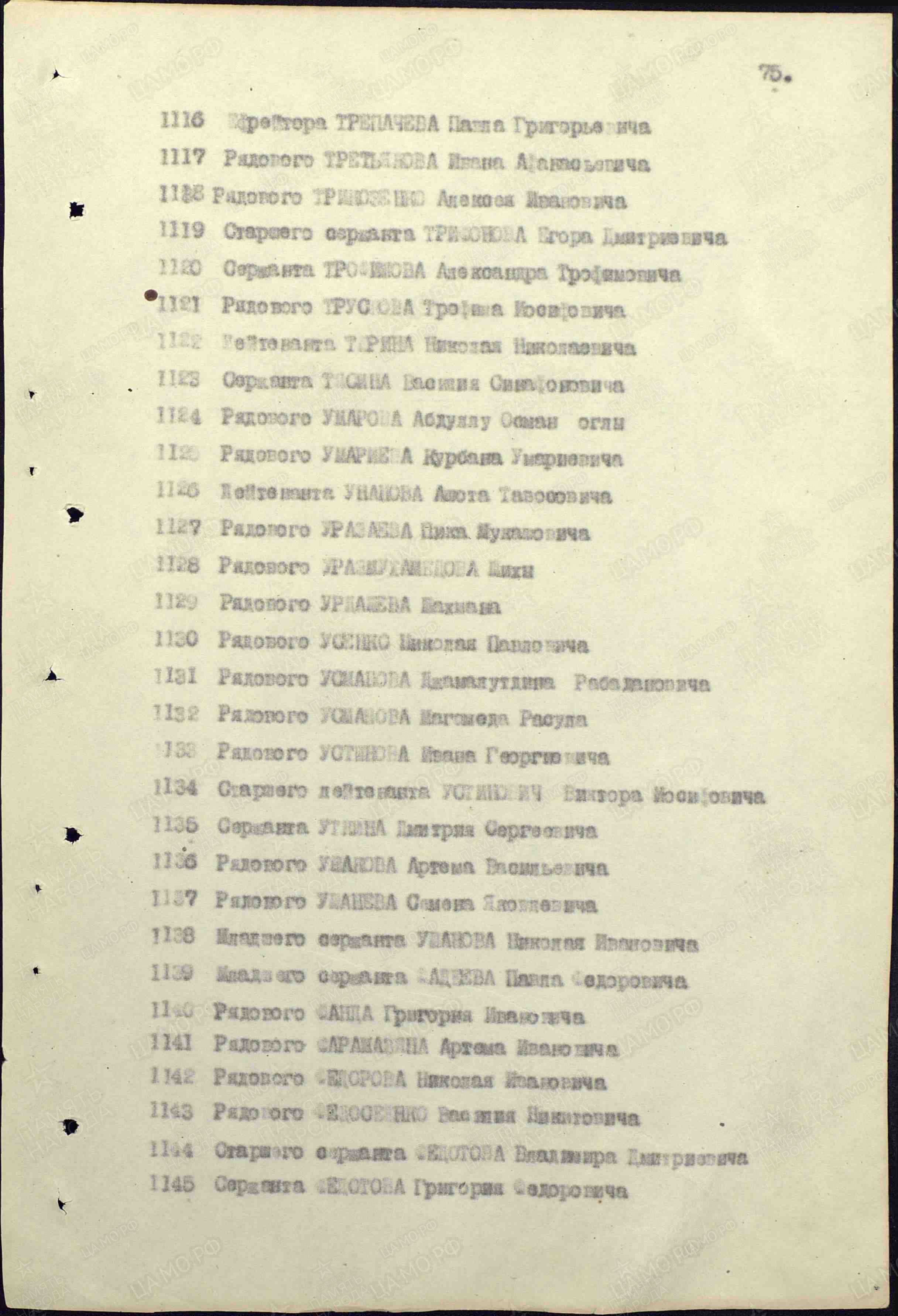

Звание – младший сержант, красноармеец.

Место призыва – 06.08.1944 Абренский УВК, Латвийская ССР, Абренский уезд (с 1944г. Пыталовский район, Россия).

15.09.1944г. убит в бою. Захоронен на Звартавском братском воинском кладбище.

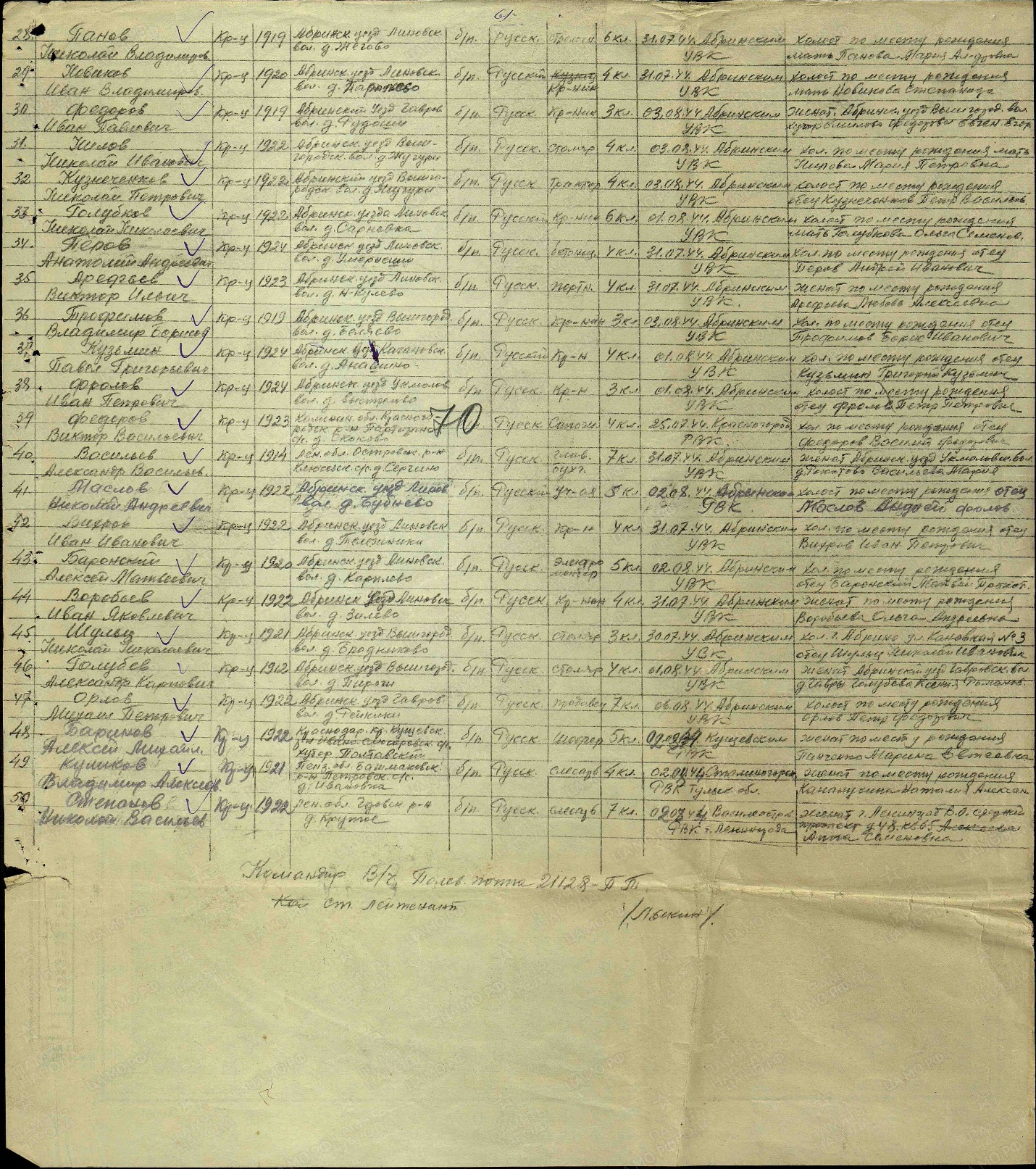

Алешников Иван Антонович(1920 г.р.)

Иван Антонович родной брат моего прадедушки по папиной линии. У Георгия Антоновича родилась дочь Наталья, а у нее – мой папа.

Воронежская область, Таловский район, поселок Таловая.

06.04.1985 г. Министром обороны СССР вручен Орден Отечественной войны 2степени.Юбилейная картотека награждений.

2.5. О войне моими словами.

Каждый год в канун 9 мая в школе проходит классный час, посвященный Победе в Великой Отечественной Войне. Нам рассказывают о жизни солдат, о военных операциях, о героях и их подвигах. О том, как жили дети и женщины и чем они занимались. О простых людях и их роли в войне.

Мы всем классом ходим почтить память и возложить цветы к памятнику Героя Советского Союза Борзову Ивану Ивановичу. Он находится на проспекте, названным в его честь.

Ходим к зенитной установке. Этот мемориальный комплекс создан как память о зенитном дивизионе, защищавшим небо Шатуры от вражеских налетов. Ходим к вечному огню – он находится рядом с памятником - обелиском погибшим воинам –шатурянам.

Пока я собирал материал для этого проекта, нашел много шокирующей для меня информации о ВОВ. О том, как выживали люди в городах и селах, захваченными врагами. Немцам надо было платить дань – не деньгами, а едой, скотом, урожаем - всем тем последним, что было у простого народа. Некоторые сопротивлялись, и к ним враг был беспощаден. Поэтому приходилось переступать через свою гордость и подчиняться.

О том, какими же нескончаемыми были дни и ночи, когда рядом велись боевые действия. О том, насколько же смелый и храбрый наш народ. Множество подвигов, героических поступков было совершено почти каждым по-своему. Подвиги совершались не только на линии фронта, но и в каждом месте, где был наш советский человек. Солдаты защищали свой народ, а простые люди помогали солдатам.

О том, когда некогда счастливые семьи разъединялись и не знали, будут ли они когда–нибудь вместе, или смогут хотя бы увидеть друг друга. О том, что люди мечтали не о богатствах, а о полноценной и горячей еде, спокойном сне и о нормальной жизни рядом со своими близкими.

О том, как объединились и сплотились люди после Великой Победы. Как не было среди них чужих – все помогали друг другу, потерявшие родственников обретали их в совершенно незнакомых людях. Как народ учился жить без страха. Как заново отстраивали города и деревни. Дружно, сплотившись и совершенно беззлобно (если учесть, что многим из них пришлось пережить).

Мы живем в мирное время. Страшно представить, что пришлось пережить людям, заставшим войну. Но одно я понял точно – это были храбрые, сильные духом люди, готовые своей грудью закрыть любого соотечественника, будь то главнокомандующий или рабочий с завода.

Война – это потери, страх, голод и холод, неизвестность и безысходность. Война – это слезы и поломанные судьбы. Война – это смерть.

Война – это одно из самых страшных событий, которое может произойти в жизни человека. Никто не хочет войны, но она происходит иногда вопреки нашим желаниям и здравому смыслу.

Почти все воспоминания ветеранов ВОВ рассказаны теми людьми, которые прикоснулись к ней, но не были в самой гуще событий – на линии фронта. Да, им было тяжело, страшно, холодно и голодно. Они пережили самые страшные годы своей жизни. И благодаря им, их рассказам мы имеем небольшое представление о жизни людей тех лет.

Мне ни разу не встретилось ни одно воспоминание фронтовика, побывавшего в боевой операции лицом к лицу с врагом. Эти сильные, мужественные, храбрые мужчины после войны предпочитали не говорить на эту тему. Чаще в семьях был запрет на разговоры о войне. Почему? Представьте, сколько этим молодым на тот момент мальчишкам пришлось пережить. Да, они убивали врагов, защищая свое Отечество, но эти враги были такими же мальчишками, только с другой стороны войны. Они убивали! Понимаете? Еще вчера у них были планы создавать семьи, рожать детей, работать и жить счастливо. Они мечтали о чем-то. И в один день все их будущее рухнуло. А потом они убивали. Они теряли товарищей в боях, их разлучали с любимыми людьми, и тогда им казалось, что будущего просто не будет никогда. Но они боролись за него. И в итоге подарили всем, кого они защищали, 9 мая 1945г. – день, когда официально закончилась война.

Для нас, их потомков, 9 мая – это день памяти и дань уважения всем тем, кто прикоснулся к Великой Отечественной Войне. Это повод нам вспомнить о тех, кто победил и о тех, кто так и не вернулся домой. Вспомнить своих прапрадедушек, восхититься их мужеству и храбрости. Мысленно сказать: «Спасибо! За мир! За нас! За вас!»

В следующем году в нашей стране отмечается 75 годовщина Победы в Великой Отечественной Войне. Каждый год на парад в честь 9 мая приходит все меньше ветеранов. Для них это самый важный день в году.Праздник со слезами на глазах. И в этих слезах горечь о тех страшных годах и одновременно счастье долгожданного конца войны. Они встречаются, поздравляют друг друга, их поздравляют совершенно незнакомые люди и просто прохожие. Но они никогда не говорят о войне. Они улыбаются, глядя на детвору, которая возлагает цветы к Вечному огню. Они улыбаются, когда обнимают друг друга. Они улыбаются…Просто улыбаются этому дню – 9 мая – который когда-то был для них самым желанным и долгожданным. Они улыбаются, глядя на нас. Они смогли сделать так, чтобы мы никогда не почувствовали на себе, что такое война. Они подарили себе будущее, а нам – наше настоящее.

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням,

Никто не забыт и ничто не забыто.

О. Ф. Берггольц

Литература

«Книга Памяти» (изд. Организационно-методического центра, Псков 1994г, редактор Н.А. Цветков, стр. 371)

«Подвиг народа» - информационный ресурс

«Память народа» - информационный проект

«Великая Отечественная война. 1941-1945. 70 лет Победы» (создано издательством «ОЛМА Медиа Групп», в рамках серии «Великая Россия»)

«Наука побеждать. Рассказы о Великой Отечественной Войне» (Анатолий Митяев)

«Горькое лето 1941-го» (Ефимов, Бондаренко)

«Википедия» - информационный ресурс