Бывая в поисковых экспедициях по деревням нашей Лапшангской стороны, и, собирая материалы по промыслам и ремеслам, бытовавшим когда-то в нашем крае, часто натыкались на то, что в с. Лапшанга находилась такая организация, как Лапшангская химартель. Что это за организация? Чем она занималась? Что производила? Нам захотелось узнать поподробнее.

С чего начать свои исследования? Ну, во-первых, посмотрим, что такое АРТЕЛЬ …

Арте́ль в России и СССР — добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной деятельности, часто с участием в общих доходах и общей ответственностью на основе круговой поруки.

До революции.

Артели строились на договоре, обычно устном (иногда в большой артели при выполнении длительных и сложных работ — на письменном), содержавшем условия деятельности и обязательства её членов. Артели создавались для выполнения как разовых, временных (сезонных), так и постоянных видов работ. По характеру работ артели были сельскохозяйственные, промысловые, торговые, строительные и т.д.

Иногда артели трансформировались в кооперативные товарищества, члены которых уже не были заняты совместным трудом, но организовывали совместный бизнес в сфере сбыта, транспортировки, закупки сырья, использования инструмента и машин и т. д.

В советское время с 1920-х годов и до середины 60х годов колхозы именовались сельскохозяйственными артелями.

В то же время существует достаточно обоснованная точка зрения, гласящая, что для русского крестьянина еще до отмены крепостного права была органичной двойная экономика – отдельно летняя и отдельно зимняя. «Цель летней экономики – обеспечение семьи продуктами “от земли”. Цель зимней – получение доходов “от промыслов”, – пишет современный русский аналитик и демограф В. А. Башлачев. – Раз “мороз сковал землю”, то русскому земледельцу зимой на ней делать нечего. Крестьянину – “надо промышлять”». Это выражение про зимнюю жизнь крестьян – «надо промышлять» – цитата из выдающегося русского этнографа XIX века, почетного академика Петербургской академии наук Сергея Васильевича Максимова.

Чем могли «промышлять» наши крестьяне? Край наш богат лесами. Потому они могли подзаработать на лесных промыслах, одним из которых является химическая переработка древесины. Вот так и зародилась идея: провести конкретные исследования по развитию лесохимического промысла в нашем крае.

Цель - написание исторического очерка о зарождении и развитии лесохимической отрасли экономики Варнавинского района.

Объектом исследования стала история, то есть цепь событий связанных с зарождением, развитием и ликвидацией указанной отрасли хозяйства. Предметом же исследования являлось: количества, названия, места расположения и время появления предприятий этой отрасли (лесных хозяйств по химической переработки древесины – химартели), особенности технологии производства и виды продукции, численность рабочих и служащих предприятий лесохимической отрасли промышленности Варнавинского района.

А втором было выдвинуто предположение:

при достаточной лесосырьевой базе района и отсутствии возможности получения канифоли, скипидара из синтетического сырья, из-за постоянного роста объемов лесозаготовок, местные органы власти, в интересах хозяйственного отношения к природным богатствам и стремлении к расширению трудовой занятости населения, должны были принять меры по созданию и развитию лесохимической отрасли в Варнавинском районе.

Эта гипотеза была доказана в процессе исследования. Работа велась по плану, основными пунктами которого были:

изучение научной, справочной литературы о лесохимической отрасли;

изучение районных газет, издаваемых в изучаемый период (1930-1980 гг.);

поиск и изучение фондов районного архива;

систематизация получаемых сведений и их обобщение;

сбор иллюстративных источников информации (карт-схем, фотографий, разных наградных материалов в фондах районного краеведческого музея;

выявление и интервьюирование жителей Варнавинского района бывших работников химлесхозов;

формулирование выводов и выстраивание доказательств их верности;

работа над текстом исследования и его апробация.

Таким образом, работа велась по нескольким направлениям:

выявление источниковедческой базы,

подбор методов изучения,

аналитическая работа освоенными методами и приемами познания,

работа над текстом исследования.

ИСТОРИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Лесохимическая промышленность является важной подотраслью народного хозяйства, дающей более 100 наименований различных видов и разновидностей продукции, используемой в самых разных производствах. Это бумажная, электротехническая, металлургическая, горнорудная, лакокрасочная, медицинская, резиновая, пищевая и многие другие отрасли экономики. Продукты лесохимии применяются в производстве химических и синтетических волокон, пластических масс, каучука, других синтетических материалов, в литейном деле, строительной индустрии.

Основным сырьем для лесохимии являются сосновые пни, живица сосны (сок сосны, вытекающий при нанесении на ней надреза; научное название - терпентин), дрова лиственных пород, древесные отходы, а также сульфатное мыло – побочный продукт сульфатно-целлюлозного производства.

Химическая переработка древесины, в частности, смолокурение, известна в России примерно с XII столетия. О нем упоминается в ряде документов времен Великого Новгорода. Не менее древним считается углежжение. Значительно позднее появилась подсочка – получение живицы путем нанесения на стволе хвойного дерева надрезов. Переработка живицы позволяет получить два наиболее ценных продукта – канифоль и терпентинное масло (скипидар).

Канифольной промышленности в дореволюционной России по существу не было, за исключением небольшого заводика в Архангельской губернии, выпускавшего около 1000 тонн канифоли.

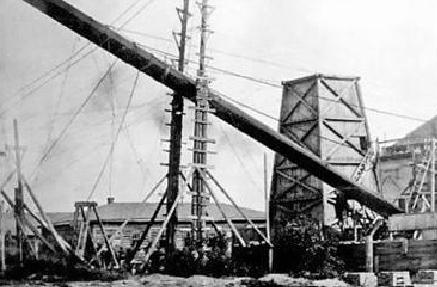

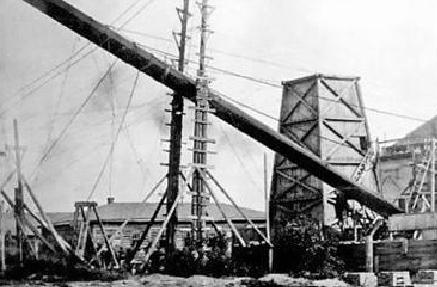

Канифольный завод Архангельской губернии, 1913 г. (фото из Интернета)

Между тем потребность промышленности в канифоли и скипидаре постоянно возрастала, так как эта продукция незаменима во многих производствах. В частности, канифоль используется в производстве бумаги, мыла, резины, электротехнических изделий, лаков и других промышленных продуктов.

В свою очередь скипидар применяется как растворитель для различных лаков и красок. Из него изготавливают искусственную камфару, ароматические соединения, используемые в парфюмерии, и другие ценные продукты. Основная потребность в канифоли и скипидаре в дореволюционной России удовлетворялась за счет импорта. Так, в 1913 году страна купила за рубежом 36 тысяч тонн канифоли и 1,2 тысячи тонн скипидара на сумму 6,5 золотых рублей.

Известные ученые – Д.И.Менделеев, В.Е.Тищенко, Ф.М.Флавицкий и другие – считали очень перспективным развитие отечественной лесохимической промышленности и ратовали за ее процветание на прочной заводской основе. Однако условия того времени и особенно жесткая иностранная конкуренция в этой области не позволяли развивать индустриальную лесохимию. Только с установлением Советской власти промышленная подсочка стала реальностью.

В 1925 году вышло решение экономического совещания (ЭКОС РСФСР) об организации в стране промышленной подсочки леса и создании предприятий по переработке живицы. Реализация этого решения была возложена на трест «Русская смола», позднее реорганизованный в трест «Лесохим», а его предприятия и поселки – химлесхозами.

В 1926 г. в СССР было заготовлено всего 413 тонн живицы. До этого времени в стране не было своих заводов по переработке этого сырья. Именно этот год можно считать годом зарождения в Поветлужье лесохимической промышленности. Однако для развития промышленной подсочки требовалось создание специального инструмента, подготовленные кадры, дальнейшее совершенствование технологий, целый ряд организационных мероприятий.

Дальнейшие научные исследования шли по пути совершенствования технологии подсочки. Большую практическую ценность имели разработанные нисходящий и двухъярусный методы подсочки, применение в качестве химических стимуляторов смоловыделения хлорной извести, сернокислотных каолиновых и полимерных паст.

В начале 20 века Россия ввозила из-за границы продукцию лесохимии, выплачивая за это большие деньги.

С развитием подсочки сосны в СССР в 30-е годы XX в. была создана промышленность по переработке живицы на канифоль и скипидар, а для переработки соснового пнёвого осмола построены канифольно-экстракционные заводы. С 1931 г. СССР вышел на 2-е место в мире по производству канифоли (после США). Выпуск лесохимических продуктов значительно вырос за счет строительства новых заводов, в том числе и в Иркутской области, Красноярском и Нижегородском краях.

ИСТОРИЯ ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

В НАШЕМ КРАЕ

Жители нашего района издавна занимались лесохимической переработкой древесины: гнали дёготь из бересты, собирали сосновую, пихтовую смолы, серу.

Например, в период нэпа вопрос о кустарных промыслах приобрел особое значение. При губисполкоме создается совет содействия кустарной промышленности. Исходя из директивы правительства и местных условий, губернский совет содействия образует сеть местных советов содействия кустарным промыслам. В Нижегородском Заволжье такие советы содействия создаются в Семенове, Красных Баках и в Городце. Их задачи определялись наличием в уездах лесохимического, деревообрабатывающего, металлообрабатывающего, мехового и рогожно-ткацкого промыслов. В Краснобаковском уезде, например, к 1925 году кроме 70 лесных кооперативов возникло 23 промысловых кооператива по спиртопорошковому, смолокуренному, мочальному, рогожному и др. промыслам.

До революции небольшие спиртопорошковые заводы принадлежали состоятельным трудолюбивым крестьянам. В период «военного коммунизма» они переходят под контроль государства, а в годы нэпа - в введении кооперативов.

Продукция от этих предприятий покупалась химсиндикатом и Средне-Ветлужским лесосоюзом, который объединял в Поветлужье через кооперативные товарищества до 400 казанов. Спирт-сырец шел на Баковский спиртоочистительный формалиновый завод, единственный в то время формалиновый завод в СССР. Часть спирта-сырца перерабатывалась Воскресенским спиртоочистительным заводом местного лесосоюза. Уксусный порошок шел на Кинешемский завод лесохима.

По данным на 1927-28 годы государственные организации приняли от кустарей Краснобаковского уезда продукции сухой перегонки древесины: уксусного порошка - 6837 тонн, спирта-сырца - 8000 тонн, смолы - 1337 тонн, угля - 190000 кулей. Стоимость всей продукции равнялась 2721000 рублей3.

С развитием кустарных предприятий наблюдался недостаток в квалифицированной рабочей силе. В 1926 году во всей Нижегородской губернии числилось всего 6 показательных мастерских. ВСНХ ставит вопрос о профессиональной подготовке молодежи для кустарной промышленности. В Семенове еще до революции существовала инструкторская школа для деревообрабатывающего промысла. В 1926-29 годы здесь работала учебно-показательная мастерская и инструкторская школа по художественной окраске деревянных изделий. Для лесной промышленности в эти же годы стал выпускать специалистов Ветлужский лесотехникум, а в 1931 году в Варнавине открывается лесохимический техникум и лесохимшкола4.

В 30-е годы, годы коллективизации, раскулачивания и репрессий производственные артели по сухой перегонке древесины распадаются. Их владельцы зачисляются в списки кулаков, раскулачиваются, отправляются в Сибирь на каторжные работы. Оставшиеся промышленные заведения (спирто-порошковые заводы) переходят в ведение создаваемых промколхо-зов и промартелей.

Д ОРОФЕЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

ОРОФЕЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

(из воспоминаний внучки – Киреевой Екатерины Васильевны)

Работал Николай Егорович в Лапшангской химартели «Красный химик» бухгалтером. В народе говорили, что он был бухгалтером от Бога. Коммерческая жилка проявилась у него еще в молодости. Тогда отец доверил ему продавать лошадей. Николай их очень выгодно продал цыганам. Это позволило скопить немного денег даже для себя.

В 1937 году пришла в их дом беда – Николая Егоровича арестовали. Кроме него увез тогда «черный воронок» еще несколько человек. Среди них были: Цебин Павел Иванович, Стеглик Франц Францевич , Авдеев Иван Алексеевич.

Кто-то написал донос на Дорофеева. По слухам, будто отказался Николай Егорович провернуть махинацию с зерном. Тому, кому он отказал, это не понравилось, и пошла угроза. Вот и закончилось все арестом.

В Краснобаковском районе в ведении промколхозов и химартелей по данным на 1932 год числилось 350 действующих казанов по сухой перегонке дерева. В пределах Варнавинского района (без Шуды) числилось казанов:

в Лапшангской химартели - 58,

Новоникольской химартели – 86,

Тимарихинском промколхозе - 38, в Тимарихинском промколхозе 24 казана находились на одном заводе «Гигант».

Из промышленных заведений, национализированных у владельцев, в пределах Варнавинского района работали только два. В 1929 году на стеклозаводе, бывшем Базилевского, работало 248 человек, которые производили продукции в год на 360,4 тыс. рублей. Лапшангский паровой лесозавод, бывший Абаимова, при 24 рабочих производили на 189,3 тыс. рублей продукции7. В 30-е годы спиртопорошковое производство стало свертываться. Не расширяли производство и стеклозавод и лесозавод.

В результате развития лесохимических промартелей совершенствовался и подсочный инструмент. На смену кустарным инструментам – хакам и стамескам – пришли более совершенные.

В этот период, помимо канифольно-скипидарных продуктов, в значительных объемах выпускалась и другая лесохимическая продукция (уголь, живица, сосновая смола, скипидар-сырец и скипидар очищенный, деготь, колёсная мазь, пихтовое масло, берестовый, уксусно-кальциевый порошок). Развитие лесохимического производства стало осуществляться на научной основе, что позволило повысить его эффективность и полностью отказаться от кустарных методов. Предприятия этой отрасли не только добывали сырье, но и осуществляли его переработку, производили готовую продукцию.

Лапшангская химическая артель «Красный химик», начав производство смолы-живицы в 1934 году, к тому же времени производила ее три с половиной тысячи тонн, став крупным производством.

В период Великой Отечественной войны производство лесохимической продукции снизилось, так как большое количество рабочих-мужчин ушли на защиту Родины. В эти годы их заменили женщины. Своим самоотверженным трудом они обеспечивали военную промышленность не только продукцией основного ассортимента, но и выполняли другие заказы оборонного значения.

Коллектив Лапшангской химартели «Красный химик» для удовлетворения потребности в товарах первой необходимости организовал производство лыж, хозяйственного мыла, спичек, свечей, активированного угля, искусственной олифы. С максимально возможной нагрузкой в военные годы работали смолокуренные и спиртопорошковые установки. Несмотря на нехватку рабочей силы, ни одна лесохимическая артель за годы войны не прекратила своего существования.

На фото – спуск с горы в центре с.Лапшанга.

Справа – двухэтажное деревянное здание, в котором размещалась Лапшангская химартель «Красный химик», 1952 г.

(фото из семейного архива Покалякиной К.А.)

Потребность в лесохимических продуктах многократно возросла и в послевоенные годы. Понимая это, лесохимики области уже в 1946 году превысили довоенные объемы производства продукции. Именно в это же,

послевоенное время в районах, началось создание крупных государственных предприятий лесохимической промышленности - химлесхозов (ХЛХ). Стране, в связи ростом производства продукции с применением канифоли и скипидара, требовалось больше сырья - живицы.

Вместе с тем материальная база лесохимического производства была сильно изношена, так как за годы войны и послевоенные годы оборудование спиртопорошкового и канифольно-терпентинного производства не обновлялось. Затормозился и рост количественных и качественных показателей подсочного производства.

На снимке: В делянке, 1941 г. (фото из интернета)

В исследовании подробно описаны технологии некоторых работ.

ПОДСОЧКА.

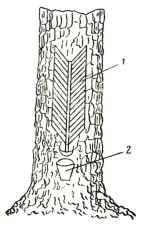

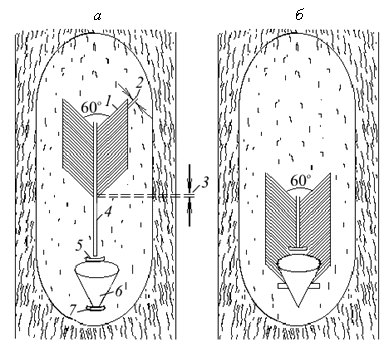

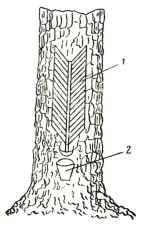

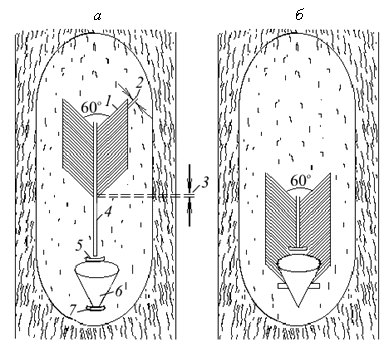

Сбору живицы предшествовала окорение - срезка коры со ствола сосны. Затем производилась подсочка - прижизненное использование сосновых насаждений с целью получения живицы путем периодического нанесения на стволе дерева специальных «ранений». Эти срезы называются каррами. На стволе сосны больших диаметров наносили до трех карров. Карры постоянно подновлялись: наносились два - три новых среза. Срезы под углом сходились к направляющему желобку, вертикальному срезу по центру карры. Под центральным желобком в щап (язычок, надрез), куда вставлялся жестяной приемник живицы, стекающей по срезам и желобку.

Подготовка к подсочке, 1913 г. (фото из интернета)

1 – срезы-карры; 2 – жестяной приемник живицы

Изготовление карров осуществлялось специальным резаком - хаком.

Резак-хак

Нож хака имел разные конструкции, он крепился на длинном шесте. Окорение, подготовка карров, из подновка производились в зимнее время до мая, то есть до сезона сбора живицы. После подсочки, в мае, наступала пора сбора живицы. Эту работу делали сборщики живицы, а подготовку карр - вздымщики. Слово это происходит от понятия «вздымать», то есть поднимать, отрывать кору сосны от ствола дерева.

Весь лес, с которого собиралась живица, делился между сборщиками живицы на деляны в зависимости от количества сосен с каррами. В среднем участок - до 1000 карр. Хорошие деляны были те, где сосны стояли густо - меньше приходилось тратить рабочего времени на переходы от сосны к сосне , от карра к карре. В среднем за лето до октября сборщикам следовало несколько раз обходить свои карры и собирать живицу. На участке каждого сборщика живицы строилось простейшее помещение: балаган, сарай, шалаш, где можно было отдыхать, обедать, укрываться от непогоды, хранить рабочий инвентарь.

«Лесная избушка» подсочников, 1909 г. (фото из интернета)

Основным рабочим инвентарем сборщика живицы было металлическое ведро, нож для выемки живицы из приемника. После того как ведро наполнялось, надо было идти до ближайшей бочки и выгружать живицу из ведра в бочку.

На снимке: В столярной мастерской- бондарке, с.Лапшанга, 1931 г. (фото из семейного архива Авдеева П.А.)

Бочки равномерно друг от друга заранее расставлялись по всему участку. Бочки были большие - 200 литровые. Делали их в бондарках - столярных мастерских химлесхозов. Рабочие мастерских назывались бондарями. Доски для бочек назывались клёпками.

Клепки в бочку скреплялись железными обручами. Бочки в верхней крышке имели отверстие диаметром примерно до 10 см.

Вот в это отверстие приходилось перегружать живицу из ведра.

Изготовлением бочек и кадок для Лапшангской химартели занимались Воробьёв Павел Иванович из д.Карелиха и Абрамов Кузьма Петрович из с.Лапшанга. Вместимость этих бочек и кадок была разная: 60 литров, 120 литров и 240 литров.

На снимке: Подсочка. Первые затесы. 1938 г.

Одевались сборщики живицы в грубую рабочую одежду, так как смола постоянно попадала на нее. От смолы одежда становилась коробом, жесткой. Но это даже было хорошо - через такую одежду колючие кусты в тайге не могли поцарапать ноги. Ведь, идя от сосны к сосне, приходилось продираться через кусты шиповника. В такой одежде было летом жарко. Обязательно нужен был головной убор - у женщин платок, у мужчин кепка, фуражка . Но чаще всего на голову надевали накомарник - головной убор в виде шляпы с мелкой капроновой сеткой. Это спасало от лесных гнуса, слепней, комаров, которых в тайге было очень много. Но в накомарнике было душно работать, хотелось его открыть, но тогда комары налетали тучей! От комаров спасались еще специальными мазями, жидкостями, но они были малоэффективны, стекали с лица вместе с потом. Часто эти мази смешивали с дегтем и мазали открытые участки тела. От смолы руки отмывали скипидаром, который появлялся в бочках с живицей, или соляркой. А уже потом скипидар, солярку смывали водой с мылом.

На снимке:

Подновление и сбор живицы, 1938 г.

Условия труда сборщика живицы были тяжелыми. Подростки, которых родители привлекали к сбору живицы, с неохотой шли на такую работу. Ведро с живицей было тяжелым. Целый день ходить с таким ведром было трудно. Все липло к смоле. Донимали комары, мошка. Летом стояла жара. На тех участках, где не было родника, ручья приходилось пользоваться принесенной из дома водой, или собранной дождевой. При несчастных случаях ждать скорой медицинской помощи было неоткуда.

РАБОТА УГЛЕЖОГОВ В ХИМАРТЕЛИ.

Существовала в химартели и такая профессия - углежог, а древесный уголь продавался в рогожных кулях. Основным его потребителем была черная металлургия и прочая промышленность, в том числе пищевая.

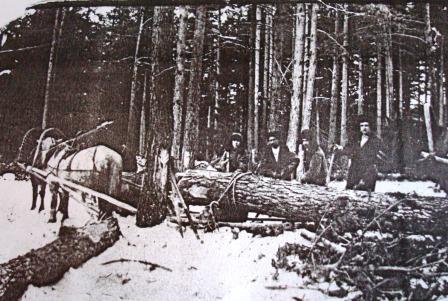

На рубку леса рабочих созывали к 20 марта. Вообще-то работа начиналась с апреля, потому что глубокий снег не позволял подбираться к стволам так, чтобы не оставлять высоких пней, но расчет на то, что пока рабочие разобьют стан, сложат шалаши, получат наряды — тут и апрель. На рубку отводился месяц.

Заготовка леса, 1948 г. (фото из семейного архива Авдеева П.А.)

Порядок такой. Рубить, «сколько возможно, близ коренья» . Толстые поленья колоть, а те, которые в диаметре меньше двух вершков (вершок — 4,45 см) , класть в поленницу целиком.

«Годную сосну на валы, бабы, доски и другое строение, а березу на топорища и ладони, обходить и оных отнюдь рубить не велеть» - так говорили ещё в старину. Если в сосновом лесу попадутся березы, то с них кору надо соскоблить. И так далее.

Рубка леса продолжится осенью. А с конца сентября и почти весь октябрь, до холодов, рабочие таскали поленья на тока и складывали в кучи. В середине кучи поленья располагали так, чтобы получилась труба. А понизу к трубе шли несколько продушин. Куча покрывалась дерном толщиною в 1,2 вершка (около 7 см) , дерн засыпался «доброю землею, а не песком и не щебнем» .

Подготовка куч, 1948 г. (фото из семейного архива Авдеева П.А.)

Куча (еще говорили «кабан» ) зажигалась с трубы. После этого с куреня нельзя было отлучаться ни днем ни ночью. От жигарей требовалось «жечь неторопко, чтобы не могло оставатца многих головень», но и чтобы не пережечь поленья.

Углежоги за работой, 1923 г. (фото из интернета)

Поздней осенью крестьяне кучи ломали, разгребали уголь, а зимой вывозили его на завод.

РОГОЖНО - КУЛЕВОЕ ДЕЛО

Рогожно-кулевой промысел принадлежит к группе кустарных древообделочных промыслов и распространен, главным образом, в районах естественного произрастания липы.

Рого́жа (рогоза́, рого́жина) — грубая хозяйственная ткань. Первоначально производилась из волокон растения рогоз (отсюда и название), а позже и из лыка (мочала). Из такой ткани изготовлялись кули, рогожные мешки, половики, грубая рабочая одежда и т. д. Назвать рогожу тканью (в сегодняшнем понимании) можно только условно

1. Добывание липовой коры и изготовление мочала.

Материалом дл изготовления мочала служила липовая кора, состоящая в своей толще из наружных отмерших пробковых образований и толстого внутреннего слоя, волокнисто-сосудистых лубяных пучков, из которых и получается после соответствующей обработки мочало. Кора липы внутри представляет правильное наслоение лубяных волокон, смешанных с паренхимой и пронизанных сердцевинным лучами. Основной задачей техники при изготовлении мочала является удаление из лубяной ткани богатых органическими веществами клеток и различного рода склеивающих лубяные пучки пектиновых веществ. Эта цель на практике достигается простым несложным способом, именно, путем замочки коры в воде, где органические вещества, исключая клетчатку часть выщелачиваются, часть разлагаются путем анаэробного брожения. Работа по изготовлению мочала обычно начинаются в средине июня месяца во время летнего обратного сокодвижения, т.-е. когда пластические вещества из верхних частей дерева переносятся к корням; в этот период сочная кора легко отстает о древесины и снимается без особых усилий.

На срубленном дереве делаются кольцевые зарубки (в зависимости от желательной длины мочала), затем кора прорубается по всей длине дерева и при помощи особой деревянной лопатки (сочила), имеющей острую оконечность, снимается в виде отдельных труб.

Трубы вкладываются одна в другую, перевязываются, образуя связку в 3—6 труб и в таком виде и перевозят на „волоковице "— особом приспособлении, сделанном из двух срубленных с корнями молодых елок, скрепленных около корней перекладинами,— мочищам или копанцам. На колесах перевозить связку к мочищам или копанцам неудобно, так как приходится пробираться сквозь заросли и тащить груз через пни, между тем „волоковица" не боится плохих дорог и очень удобна для быстрой запряжки, так как её свободные концы служат оглоблями.

Мочища представляют собой ямы, куда отводится вода из ближайших рек или ручьев, если же около мест рубки липы нет реки или ручья, то заблаговременно весной выкапываются небольшие пруды, называемые копанцами.

В связки обычно или накладываются или привязываются камни, затем связки бросаются в воду, иногда для того, чтобы они не всплыли сверх ещё наваливается какой-либо груз. В таком виде связки лежат под водой от 6 до 9 недель, при чем, более или менее продолжительный срок обусловливается температурой воды: при более высокой температуре процессы разложения идут более интенсивно, и мочало может быть скорее вынуто, при низкой температуре наоборот.

В начале мочки сильно выделяются газообразные продукты брожения, затем бурное брожение прекращается. В это время связки могут всплывать и за этим нужно внимательно следить, увеличивая в случае необходимости нагрузку. Полезно время о времени делать пробы. Выбор благоприятного момента для окончания замочки очень важен, так как это существенно влияет на качество мочала.

Мочало, вынутое слишком рано, темного цвета, имеет неприятный запах, скорее портится, медленно сохнет и плохо разделяется на ленты.

Мочало, передержанное в воде, почти белое, и как принято называть „пухлое", т.е. вследствие малого содержания цементирующих веществ —легко треплется на тонкие нити, легко рвется и для рогожи и кулей высшего качества непригодно.

Мочало, хорошо выдержанное, светло-желтого цвета, блестящее, эластичное, легко разделяется на широкие, крепкие ленты, обладает специфически приятным запахом и долго сохраняет свои полезные свойства.

Вынутые из воды связки разделяются на отдельные трубы, внутренняя часть которых обмывается и очищается, при помощи мочальной швабры, тщательно от ила и грязи, и затем из них при помощи или сочила, или палки и мочальной ленты отдирается вторичная кора, состоящая из лубяных волокон, от первичной коры и пробковой ткани.

Необходимо заметить, что лучшие сорта мочала получаются о крупномерных деревьев.

Такое мочало называется кряжевым и идет на основу, мочало, получаемое от 2 — 3 верш, липы, называется кустовым и идет на уток. Кроме того, на качество мочала имеет влияние отсутствие на стволе сучьев, морозобоин, так как деревья с указанными недостатками дают обычно плохие сорта, так называемого свилеватого мочала, негодного для рогож и обычно употребляемого на снасти. Низкие технические сорта получаются также с верхних частей ствола, такое мочало, называется косым, годится только на уток для маломерных рогож. Прием отделения мочала от лубодерна (первичной коры и пробковой ткани) при помощи попоречной ленты производится следующим образом:

Приблизительно посредине разложенной на земле трубы при помощи палки делается протык между мочалом и лубодерном, в образующиеся отверстие протягивается широкая прядь мочала и затем, придерживая трубу ногой, рабочий тянет ленту от средины к концу и отделяет мочальную ткань, затем отделенная часть перегибается на другую половину и, придерживая очищенный конец ногою, захватывая руками прядь с краев, рабочий быстрым движением отделяет начисто другую половину. Отделенное от лубодеря (лубодерна) мочало развешивается на жердях для пересушки (мочало должно содержать не свыше 14% влаги) и по окончании её оно вяжется в пучки (мочальники).

Просушка мочала (фото из Интернета)

При вязке мочальника перегибаются вдвое (место перегиба называется головкою) и перевязываются двумя или тремя вязками, после чего мочало складывается в правильные кучи со скатом (бунты).

В таком виде мочало обыкновенно ожидает покупателя, появление которого приурочено к глубокой осени или началу зимы, но часто заготовщик сам везет мочало гужем в торговые села или сплавляет к пристаням, или свозит к станциям железных дорог. Крупные партии мочала обычно появляются на больших центральных рынках (Нижний Новгород, Уфа, Рязань) не ранее лета следующего года, так как его только осенью или ранней весной свозят к пристаням, откуда после ледохода погружают и везут на ярмарки.

В Нижнем Новгороде, где в прошлые времена совершались самые крупные сделки на мочало, есть даже особое место для складов его—Мочальный Остров.

Мочальная пристань г.Н.Новгород, 1899 г. Фото Дмитриева

При закупке мочала особенно большими партиями является чрезвычайно важным сделать правильную оценку его качества и определить степень его технической пригодности. Конечно, и здесь огромное значение имеет опыт и практическое уменье на глаз ориентироваться в пестром материале, из которого составляется партия принимаемого мочала, но для составления средней оценки не меньшее значение могут иметь и некоторые технические приемы, приобретающие в последнее время в связи с дороговизною мочала всё большее и большее значение. Основные вопросы, которые необходимо разрешить при исследовании качества мочала следующие:

1) степень добротности мочала как материала для выделки рогож;

2) % содержания влаги;

3) примеси:

а) и качественный состав,

б) % содержания и

в) % содержания главных из них в отдельности.

При установлении добротности мочала определяется длина мочальника в развернутом виде, цвет, блеск, запах, слоистость, и легкость разделения на ленты, направление, по которому происходит отделение ленты, и выясняется, нет ли свилеватости. Затем исследуется сопротивление разрыва отдельных лент и прядей, степень пригодности мочала для основы и утка и устанавливается в общих чертах степень влажности (очень влажное, сырое, сухое), и общее впечатление чистоты мочала (много примесей, мало и какие). При определении % влажности исследуется содержание воды в воздушно - сухом мочале, что же касается примесей, которые бывают в мочале, то они могут быть естественные и искусственные. При чем, первые, являются результатом плохой природы липовой коры и её неудовлетворительной обработки, как например, сопровождающие мочало сдир, лубок и парга, распределенная пунктирно во всем мочальнике, вторые, как например, камни, парга, вложенная в средину головки пучка, являются следствием злоупотребления продавца, желающего за счет всякого мусора увеличить вес сбываемой партии. Перечень отдельных вопросов, которые требуется разрешить и серьезно значения для правильной расценки мочала указывает на необходимость целого ряда действий при его приеме. Это замечание имеет место особенно в тех случаях, когда принимаются большие партии сырья и где недостаточно внимательное отношение к делу может повлечь очень нежелательные последствия.

Коммерческая практика в былое время, когда рогожно-кулевое дело было предметом частного рынка, все поставленные вопросы разрешали на глаз и на ощупь и редко ошибалась. Но в случае ошибок перелагали и на другие плечи или вместо одной категории мочальные изделия изготовляли другие, заменяя первосортные рогожи или овсяные кули маловесными угольными кульками или половыми швабрами.

В настоящее время, когда производство мочальных изделий находится в руках казны и уже они является потребителем мочала, заготовляемого частным рынком, (государство ещё не монополизировали заготовку мочала), поверхностные исследования не допустимы, как мы увидим ниже, правительственные организации при исследовании качества сырья находят более удобным применять хоть и более мешкотные, но более точные способы. Определение внешних качеств мочала производится как и в обычной практике также путем тщательного осмотра партии и выводов общей оценки, что же касается влажности и примесей, то здесь правительственные организации пользуются весами и некоторыми лабораторными приборами.

2. Производство кулей.

Кроме непосредственного употребления рогожи для упаковки различного рода товаров, есть, как мы уже указывали, специальные сортименты, которые служат для изготовления рогожных мешков и кулей. Кули в зависимости от назначения изготовляются из рогожи соответствующего размера, веса и плотности. Для изготовления куля в середину рогожи кладется доска и края рогожи, где нет кромочных жгутов, накладываются один на другой с тем расчетом, чтобы край, наложенный на край и образующий закладку и, чтобы закладка лежала на доске. Закладка по длине при помощи большой стальной иглы прошивается трижды крепким мочалом, при чем, в ряду должно быть не менее 12—15 стежков. После окончания ушивки к кулю прикрепляются так называемая «лузга», которая представляет собой толстый жгут, сделанный из парги, обмотанной сдиром или мочалом, или из соломы обмотанной тем же, причем при изготовлении кулей лучшего качества солому не употребляют.

Изготовленная лузга прикрепляется к одной из открытых сторон куля, для чего куль этим краем захватывается дощечками (щемилками), прикрепленными к вертикальным шестикам, вбитым в пол или на подставку, затем накладываемая лузга мочалом крепко пришивается круглым швом. Лузгу лучше пришивать к тому краю рогожи, около которого работал «стоячий», так как этот край крепче.

Выше была указана техника выделки большинства сортиментов кулей, но некоторые кули изготовляются иначе, так например, бутылочные кули делаются таким образом: рогожа перегибается по длине, края кромочным жгутом сшиваются и куль готов, причем дном куля служит средняя часть рогожи.

Угольные кули приготовляются так же, как и овсяные, но лузга не накладывается, а края кромочных жгутов часто зашиваются мочалом.

Для бакалейных кульков мелкого размера применяются иногда вертикальные станки, причем один край рогожи сводится на нет, и образующийся треугольник служит покрышкой для противоположной части.

2 человека в течение 10и-часового рабочего дня могут сшить боле 100 овсяных кулей, Изготовленные кули связываются пятками: или десятками и в таком виде поступают на рынок.

3. Изготовление рогож.

Все операции по изготовлению рогож и кулей производятся в жилом помещении. Орудия, употребляемые при тканье рогож, очень примитивны, и кустари или сами изготовляют их, или заказывают плотникам в соседних селениях; если же, при приготовлении кулей, орудия получают от скупщиков, то кустари уплачивают за них небольшую сумму из заработных денег.

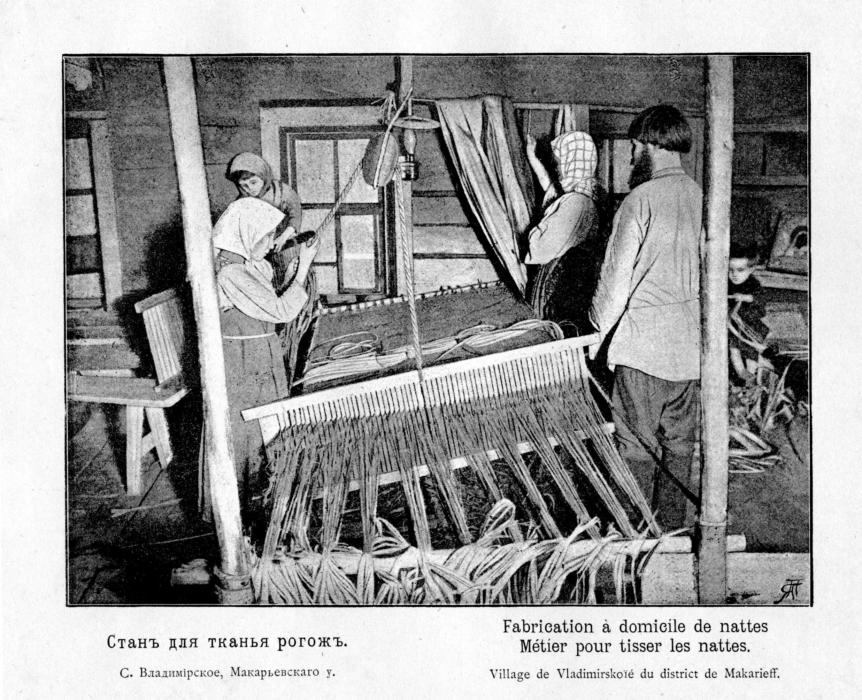

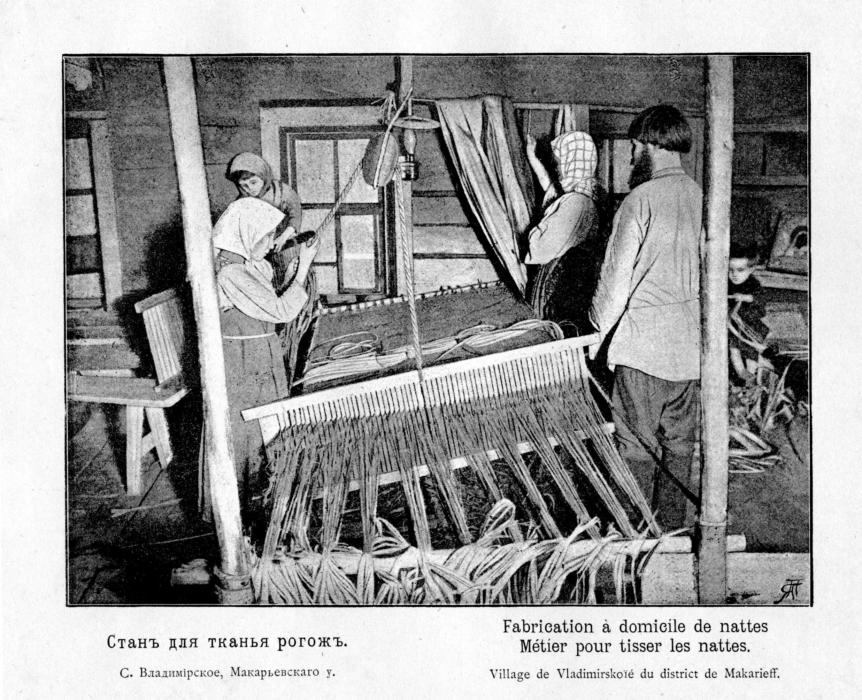

Стан для тканья рогожи (фото из Красно-Баковского краеведческого музея)

При тканье рогож укрепляется примитивный стан — бердо, в которое продергивается мочало для основы, затем, челнок, который протаскивает уток, и било, которое уплотняет мочальные ленты, положенные челноком.

Мочало для производства изделий сортируется самими рабочими: на основу выделяют крепкое и длинное, а на уток идут небольшие концы; из самых же мелких остатков вьются жгуты, которые употребляются для зашивания кулей.

Получивши мочало, кустари разбирают его, и основное мочало продергивают в бердо, причем, концы основы прикрепляются внизу к деревянному чурбану, а вверху — к подвешенной толстой палке, причем бердо висит горизонтально; уток, при изготовлении небольших кулей, продергивается непосредственно руками, а при более крупных изделиях — челноком. Полученная, таким образом, мочальная ткань — рогожа — для превращения в кулек сшивается по бокам.

СПИЧЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К середине XIX века производство спичек в России стало носить характер кустарного промысла. К 1922 г. всё спичечное производство в СССР было национализировано. С этого времени начинается очередное возрождение спичечного производства. На первом этапе простаивающее оборудование с закрывшихся фабрик сосредотачивается на работающих. Несколько мелких фабрик, располагавшихся поблизости друг от друга, были объединены. Но и к середине 30-х годов производство спичек все еще не обеспечивало потребности страны. Так в Лапшангской химартели появился примитивный спичечный завод. Сначала их изготавливали вручную. К1940 г. была проведена реконструкция, были установлены первые спичечные автоматы, и производство спичек значительно увеличилось.

В 1941—43 гг. более половины предприятий по производству спичек (дававших более 2/3 производства) были разрушены в ходе войны. Кроме того, многие специалисты ушли на фронт. Их заменили женщины. Но спичечное производство В Лапшангской химартели не снизило свои обороты. В 1948 г. производство спичек здесь было на уровне конца

1930-х гг.

После войны выпуск спичечной продукции в артели значительно снизился.

Во-первых, оборудование было сильно изношено.

Во-вторых, большие предприятия по стране, которые были разрушены, были восстановлены, переоснащены новым оборудованием и к середине 1960-х спичечный кризис в стране был, в основном, ликвидирован.

Как выглядело изготовление спичек?

Строение спички очень простое, это головка и деревянная основа. Однако это не означает, что технология производства спичек очень проста, существует несколько стадий создания.

В спичечном производстве различают три основных передела работ:

- подготовку древесины;

Создается основа. Дерево должно быть здоровым, поэтому в ход плохо идёт осина из средней полосы, подверженная куче болячек. Северная — гораздо лучше. На спичечном заводе химартели ствол рубили на части, и каждую из них «разматывали» — резали на тонкий шпон, из которого затем нарезалась спичечная солома. Для этого берутся деревянные брусья, которые распиливают на небольшие спилы, и избавляются при этом от коры. На изготовление спичечной соломы идет приблизительно шестьдесят процентов древесины.

- изготовление спичек;

Для этого изготавливают ленты с шириной, равной длине самой спички, толщина ее при этом равна толщине конечного изделия. После этого ленты разрубаются на спичечную соломку, которая впоследствии разрезается на отдельные элементы.

- приготовление упаковочной тары.

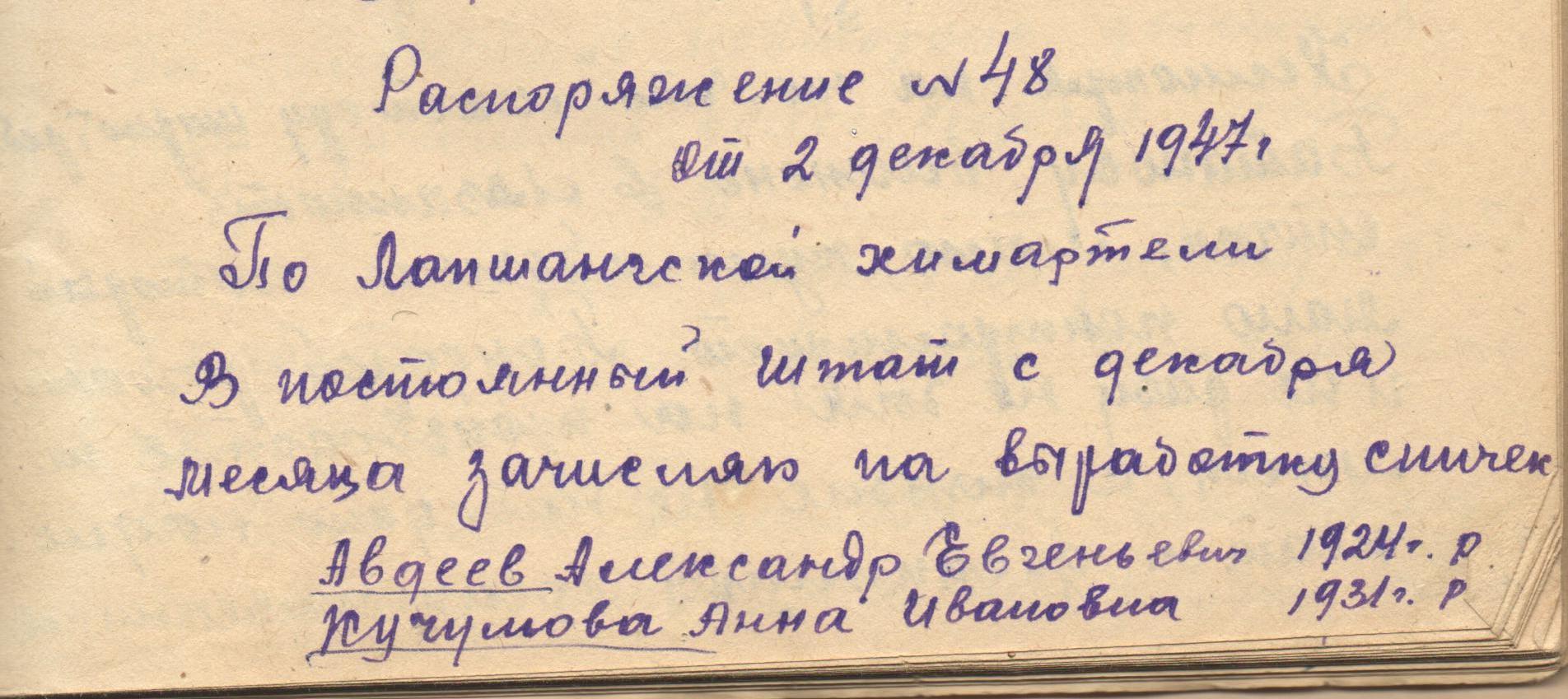

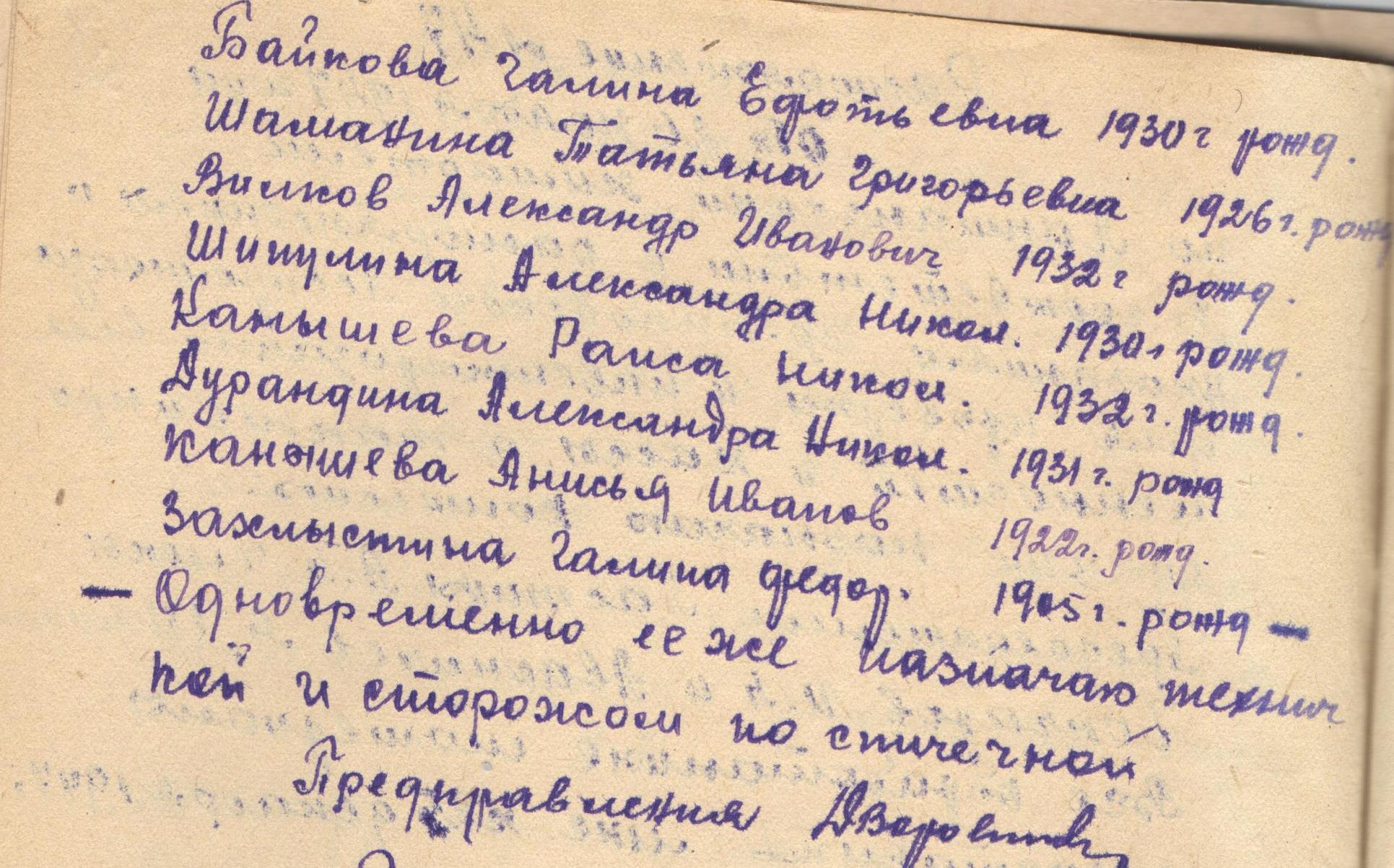

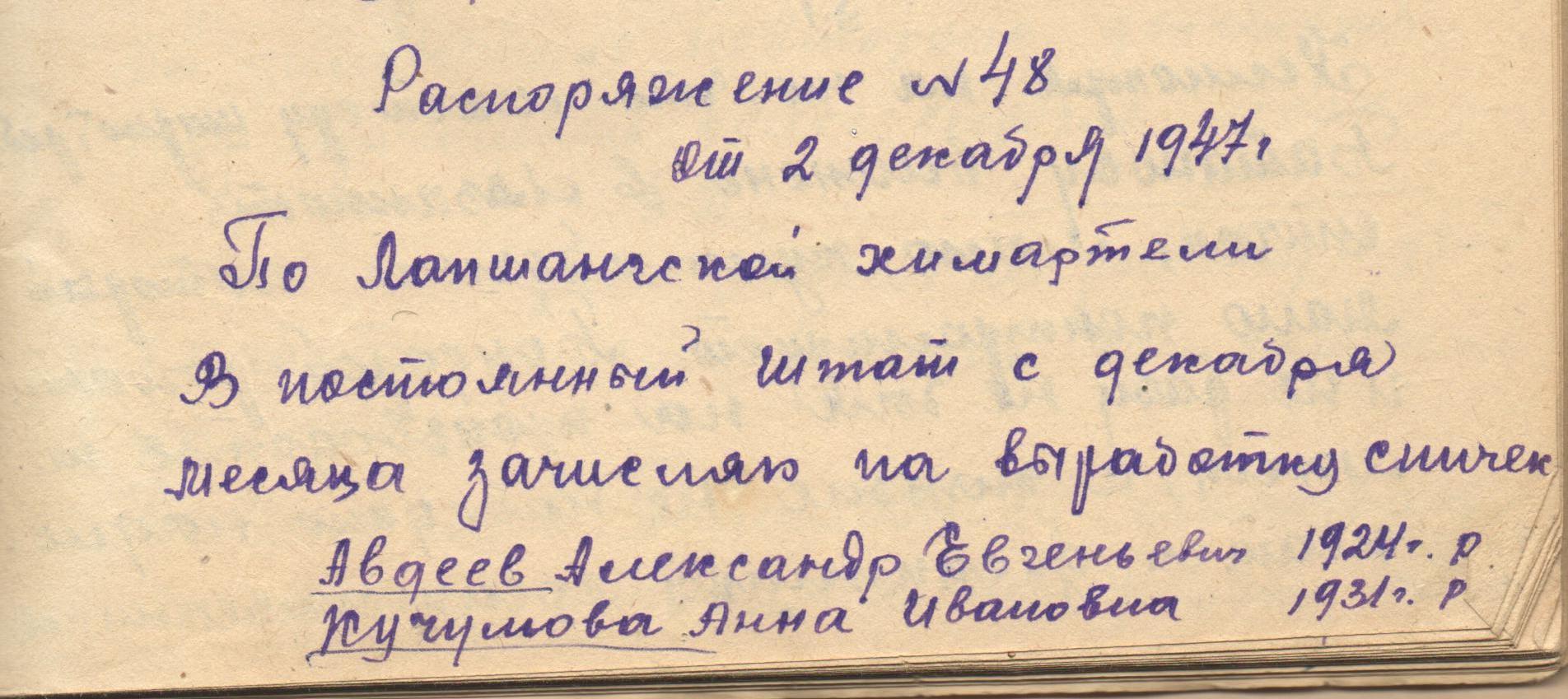

Копия документа из архивного отдела администрации Варнавинского района

ОБЖИГ ИЗВЕСТИ

Природа дает этот материал, главным образом, в двух видах: в виде углекислой извести и сернокислой.

Первая является в форме разнообразнейших известняков; вторая составляет гипсовый камень, или гипс. Качество жженой извести частью зависит от свойств известняка, взятого

материалом, частью от того каков был обжиг. В отношении жара, при

котором совершается обжиг, должно заметить: слишком слабый жар дает в результате недожог.

Жженая известь, смотря по этим обстоятельствам, бывает белая, сероватая,

или пятнисто-серая и представляет куски, сопротивляющиеся излому слабее, чем прежний известняк, но во всяком случае достаточно крепкие и хорошо

выдерживающие перевозку(тряску в дороге).

Приемы обжига известняков.

Нужно, прежде всего, убедиться в степени пригодности известняка к обжиг, что достигается химическим его испытанием. Самый обыкновенный способ

распознавания. Он практичен потому, что при нем можно непосредственно

видеть и качество продукта, состоит в прямой пробе обжигом.

В пробном обжиге, который может быть произведен, принадлежащей

осмотрительности, во всяком очаге, а лучше всего в небольшом

специальном горне.

В пробном горне имеются две решетки: одна верхняя - для кусков

известняка, которые и кладутся на нее непосредственно, а другая внизу — для угля, кокса, древесного угля или мелких дров, которыми безразлично

можно произвести обжиг.

Для непрерывного производства строятся известково-обжигательные печи, которые можно различить в двух существенно различных конструкциях - печи непроходные или периодически

действующие и печи проходные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лесохимическая отрасль основана на химической переработке древесины. К ней относится – сухая перегонка древесины, углежжение и различного вида канифольно- скипидарного производства. Архивные материалы подтверждают, что Лапшангская химартель «Красный химик» за годы своего существования производила химическую переработку древесины, а не только заготавливала сырье.

Выводы по работе:

1. Лесохимическая отрасль Варнавинского района сформировалась к 1930

году в виде промышленных артелей: Новоникольской, Прудовской,

Макарьевской, Лапшангской;

2. Государственные предприятия отрасли – химлесхозы, начали создаваться

в конце 40-х годов ХХ в.Так был организован и Варнавинский химлесхоз;

3. Первоначально в отрасли трудились спецпереселенцы, например, в

Лапшангской химартели таковым был Стеглик Франц Францевич;

4. В 50-е годы основной рабочей силой химартели стало местное население и

привлеченные сезонные рабочие из разных регионов СССР;

5. Основной продукцией отрасли была живица, служившая сырьем для

канифольно- скипидарных заводов страны; до войны артель частично сама

производила конечную продукцию;

6. В 1953 году производство продукции в Лапшангской химартели было

прекращено в связи с ликвидацией самой артели.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕРИАЛОВ:

1. Дунаевский А.М. Рогожно-кулевое дело в России (очерк), М., 1919

2. Балдин М.А. На переломе. Из истории Варнавинского края 1917-1940,

Варнавино-Н.Новгород, 1994

3. Материалы архивного фонда Администрации Варнавинского

муниципального района (фонд № 55, дело 4, опись № 1)

4. Архивные материалы историко-краеведческого музея МБОУ

Михаленинской ОШ.

5. Архивные материалы Варнавинской центральной библиотеки

им. И.А.Рязановского.

6. Воспоминания старожилов.

7.

geolike.ru›

page/gl_769.htm

ОРОФЕЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

ОРОФЕЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ