История АРМИИ

Сведения о самых ранних видах вооружения древних славян исходят из двух групп источников.

Первый – письменные свидетельства главным образом позднеримских и византийских авторов, которые хорошо знали этих, часто нападавших на Восточную Римскую империю, варваров.

Второй – материалы археологических раскопок .

К более поздним источникам, освещающим состояние военного дела и, в том числе, вооружение эпохи Киевской Руси, а затем и русских княжеств домонгольского времени, относятся сообщения арабских авторов , а затем уже русские летописи и исторические хроники наших соседей . Ценными источниками для данного периода также являются изобразительные материалы: миниатюры, фрески, иконы, мелкая пластика и т.п.

Византийские авторы неоднократно свидетельствовали, что славяне V – VII вв. не имели защитного вооружения кроме щитов (наличие которых у славян отмечал еще Тацит во II вн.э.). Их наступательное вооружение было предельно простым: пара дротиков. Можно также предположить, что у многих, если не у каждого имелись луки, о которых упоминают гораздо реже. Имелись у славян и топоры, но в качестве оружия они не упоминаются.

Славянский воин 6-7 веков

- Оборонительное вооружение знатного дружинника времен первых Рюриковичей включало в себя простой щит (норманнского типа), шлем (чаще азиатской, остроконечной формы), пластинчатый или кольчатый панцирь.

- Основным оружием служили меч (значительно реже - сабля ) , копье, боевой топор, лук и стрелы.

- Как дополнительное оружие использовались кистени и дротики – сулицы.

- Во второй половине IX в., активизация пути «из варяг в греки», привела к усилению скандинавского влияния на славян, в том числе и в области военного дела .

- В результате слияния его со степным влиянием на местной славянской почве в среднем Поднепровье начал складываться собственный оригинальный древнерусский комплекс вооружения, богатый и универсальный, более разнообразный, чем на Западе или на Востоке. Вбирая в себя и византийские элементы, он в основном сформировался к началу XI в.

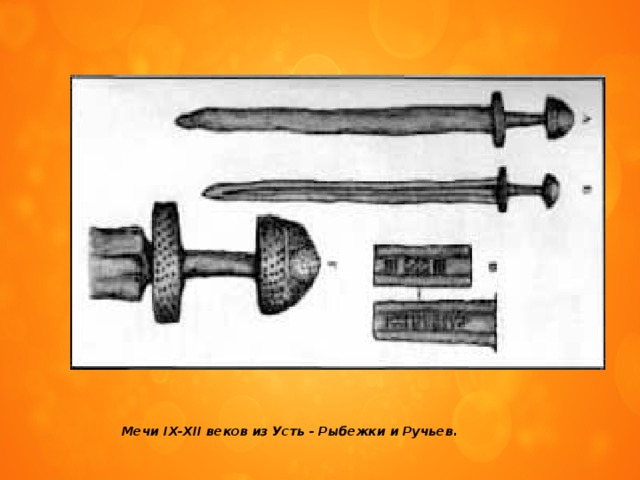

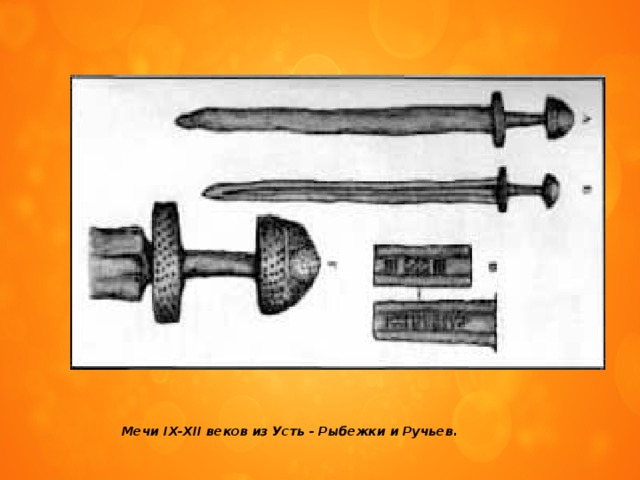

- «Меч – главный предмет вооружения профессионального воина на протяжении всего домонгольского периода русской истории.

- Мечи, выкованные в IX – XI вв., ведущие свое происхождение от древнеримского длинного кавалерийского меча - спаты, имели широкий и тяжелый клинок, хотя и не слишком длинный – около 90 см, с параллельными лезвиями и широким долом (желобком). Иногда встречаются мечи с закругленным концом, свидетельствующие о том, что это оружие первоначально испоьзовалось исключительно как рубящее.

- Рукоять меча изготавливалась из дерева, рога, кости или кожи, снаружи нередко обматывалась крученой бронзовой или серебряной проволокой.

- Ножны изготавливались из дерева и покрывались дорогой кожей или бархатом, украшались золотыми, серебряными или бронзовыми накладками. Наконечник ножен часто бывал украшен какой-либо затейливой символической фигурой.

- Мечи IX-XI вв. продолжали носить на плечевой портупее.

- С XII века меч начинают носить на поясе, на бедрах, подвешенным за два кольца у устья ножен.

- На протяжении XI – XII вв. меч изменял свою форму. Его клинок удлинялся, заострялся, утончался, вытягивалась крестовина – гарда, эфес приобретал сначала форму шара, затем, в XIII веке – уплощенного кружка. К тому времени меч превратился в рубящее-колющее оружие. Одновременно обозначилась тенденция к его утяжелению. Появились «полуторные» образцы, для работы двумя руками.

-

- Меч являлся оружием воина-профессионала, следует помнить лишь в раннем средневековье.

- В XII в . меч появляется и в руках ополченцев-горожан.

- В ранний период, до начала массового производства оружия, не каждый дружинник владел мечом.

- В IX – первой половине XI века право (и возможность) обладать драгоценным, благородным оружием имел лишь человек, принадлежавший к самому высшему слою общества – старшей дружине. В младшей же дружине в XI в. мечами владели лишь должностные лица. Это командиры отрядов младших дружинников – «отроков», они носили характерное название – «мечники».

Мечи IX-XII веков из Усть - Рыбежки и Ручьев.

- В южных районах Древней Руси со второй половины X века получила распространение сабля, заимствованная из арсенала кочевников . На севере, в Новгородской земле, сабля вошла в обиход значительно позже – в XIII веке. Стояла она из полосы – клинка и «крыжа» – рукояти. Клинок имел лезвие, две стороны – «голомени» и «тылье». Рукоятка собиралась из «огнива» - гарды, черена и набалдашника – эфеса, в который через небольшое отверстие продевался шнур – темляк.

- Древняя сабля была массивной, слабо изогнутой, настолько, что всадник мог ею, как мечом, заколоть лежащего на санях.

- Для борьбы с легкой конницей кочевников сабля была предпочтительней.

- С XI по XIII век сабля в руках русских воинов упоминается в летописях всего трижды, а меч – 52 раза.

- К рубящее-колющему оружию можно отнести и изредка встречающийся в погребениях не позднее X века большой боевой нож – скрамасакс, пережиток эпохи варварства, типичное оружие германцев, встречавшееся по всей Европе.

- Издавна были известны на Руси и боевые ножи , постоянно встречающиеся при раскопках. От хозяйственных их отличает большая длина (свыше 15 см), наличие дола - кровостока или ребра жесткости.

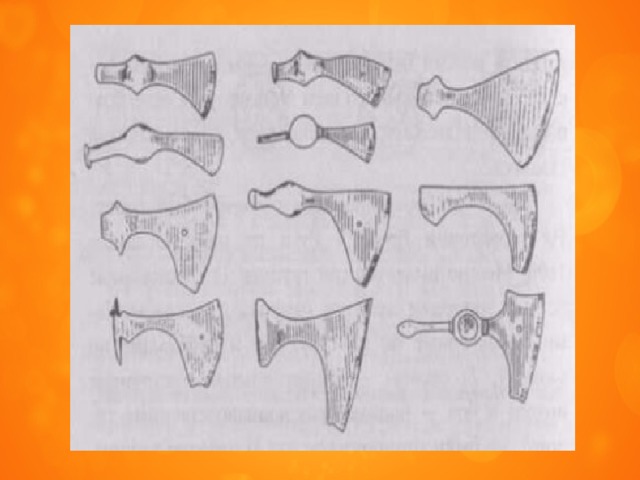

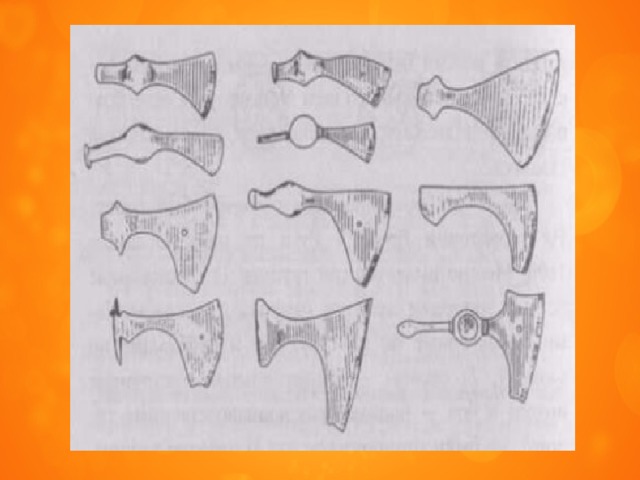

- Очень распространенным рубящим оружием в древнерусском войске был топор , имевший несколько разновидностей, что определялось различиями как в боевом применении, так и в происхождении.

- В IX-X вв. на вооружении тяжелой пехоты были большие топоры – секиры с мощным трапециевидным лезвием. Появившись на Руси как норманнское заимствование, секира такого типа еще долго сохранялась на северо-западе. Длина топорища секиры определялась ростом владельца. Обычно, превышая метр, она достигала гуди стоящего воина.

- Гораздо большее распространение получили универсальные боевые топорики славянского типа для действия одной рукой, с гладким обухом и небольшим лезвием, с оттянутой книзу бородкой .

- От обычного топора они отличались главным образом меньшими весом и размерами, а также наличием в середине лезвия у многих экземпляров отверстия – для крепления чехла.

- К оружию ближнего боя относится ударное оружие.

- Из-за поростоты изготовления оно получило на Руси большое распространение.

- Это прежде всего разного рода булавы и заимствованные у степняков кистени .

- Булава – чаще всего бронзовый шар, залитый свинцом, с пирамидальными выступами и отверстием для рукояти весом в 200 – 300 г – была широко распространена в XII – XIII вв. в среднем Поднепровье.

- Известны также цельнокованые железные и, реже, каменные булавы.

- Булава – оружие главным образом конного боя , но несомненно, широко применялась и пехотой . Она позволяла наносить очень быстрые короткие удары, которые, не являясь смертельными, оглушали противника, выводили его из строя .

- Отсюда - современное «ошеломить», т.е. «ошелОмить», ударом по шлему – шелому опередить противника, пока он замахивается тяжелым мечом. Булава (также, как засапожный нож или топорик) могла использоваться и как метательное оружие.

- Кистень – гирька различной формы из металла, камня, рога или кости, чаще бронзовая или железная, обычно округлая, часто каплевидной или звездообразной формы, весом в 100 – 160 г. на ремне длиной до полуметра – был, судя по частым находкам, очень популярен повсеместно на Руси, однако в бою самостоятельного значения не имел.

- В начале XIII века на Руси отмечено появление нового типа ударного оружия – шестопера . К настоящему времени обнаружены три образца железных восьмилопастных наверший округлой формы с плавно выступающими гранями.

- Копье – важнейший элемент вооружения русского воина. Наконечники копий, после наконечников стрел – наиболее частые из археологических находок предметов вооружения.

- Копье являлось самым массовым оружием того времени. Без копья воин в поход не выходил.

- Наконечники копий представляют собой универсальный тип с листовидным пером средней ширины, пригодный для охоты. Скандинавские более узкие, «ланцетовидные», приспособлены для пробивания доспехов или наоборот – широкими, клиновидными, лавроволистными и ромбовидными, предназначенными для нанесения тяжелых ран не защищенному доспехами противнику.

- Для XII – XIII вв. стандартным оружием пехоты стало копье с узким «бронебойным» четырехранным наконечником около 25 см длиной, что говорит о массовом использовании металлического защитного вооружения. Втулка наконечника называлась вток, древко – оскеп, оскепище, ратовище или стружие. В длину древко пехотного копья, судя по его изображениям на фресках, иконах и миниатюрах, имело около двух метров.

- Кавалерийские копья имели узкие граненые наконечники степного происхождения, применявшиеся для пробивания брони. Это было оружие первого удара.

- К середине XII века кавалерийское копье удлинилось настолько, что при столкновениях часто ломалось. «Преломить копие…» в дружинной поэзии стало одним из символов воинской доблести. О подобных эпизодах упоминают и летописи, когда речь идет о князе: «Изломи Андрей копие свое в супротивне своемъ»; «Андрей же Дюргевичь взмя копие свое и поеха напередъ и съехася прежде всих и изломи копье свое»; «Въеха Изяслав один в полки ратных, и копье свое изломи»; «Изяслав же Глебович, внук Юргев, доспев с дружиною, возма копье… въгнав за плот к воротам градным, изломи копье»; «Даниил же вбоде копье свое в ратного, изломившужеся копью, и обнажи меч свои».

- Кроме длинных и тяжелых кавалерийских и коротких основных пехотных копий использовалась, хотя и редко, охотничья рогатина .

- Рогатины имели ширину пера от 5 до 6,5 см и длину лавролистного наконечника до 60 см (вместе с втулкой). Чтобы легче было держать это оружие. К его древку приделывались два – три металлических «сучка».

- В литературе, особенно художественной, рогатину и топор часто называют крестьянским оружием, но копье с узким, способным пробить броню наконечником, гораздо дешевле рогатины и несравненно эффективнее ее. Оно и встречается значительно чаще.

Наконечники рогатин (за исключением нижнего — совни )

всегда были излюбленным национальным оружием восточных славян. Часто их упоминают в летописях. Причем и как колющее оружие ближнего боя. Наконечники сулиц были и втульчатыми, как у копий и черешковыми, как у стрел, отличаясь, главным образом, размерами. Часто они имели оттянутые назад концы, затруднявшие их извлечение из тела и зазубрины, как у остроги. Длина древка метательного копья колебалась от100 до 150 см.

Лук и стрелы

употреблялись с глубокой древности как оружие охотничье и боевое . Луки изготавливались из дерева (можжевельник, береза, орешник, дуб) или из турьих рогов . Причем на севере преобладали простые луки европейского «варварского» типа из одного куска дерева, а на юге уже в X веке стали популярными сложные, составные луки азиатского типа: мощные, состоявшие из нескольких кусков или слоев дерева, рога и костяных накладок, очень гибкие и упругие. Средняя часть такого лука называлась рукоять, а все остальное – кибит. Длинные, изогнутые половины лука назывались рога или плечи. Рог состоял из двух планок, склеенных между собой. Снаружи он оклеивался берестой, иногда, для усиления, - роговыми или костяными пластинами. Наружняя сторона рогов была выпуклой, внутренняя - плоской. На лук наклеивались сухожилия, закреплявшиеся у рукояти и концов. Сухожилиями же обматывались места соединения рогов с рукоятью, предварительно промазанные клеем. Клей употреблялся высококачественный, из осетровых хребтов. У оконечностей рогов имелись верхние и нижние накладки. Через нижние проходила тетива, сплетенная из жил. Общая длина лука , как правило, составляла около метра , но могла и превышать человеческий рост. Такие луки имели специальное назначение.

Носили луки с натянутой тетивой, в кожаном чехле – налуче, крепившемся к поясу с левой стороны, устьем вперед. Стрелы для лука могли быть тростниковые, камышовые, из различных пород дерева, например яблоневые или кипарисовые. Их наконечники, часто ковавшиеся из стали, могли быть узкими, гранеными – бронебойными или ланцетовидными, долотообразными, пирамидальными с опущенными концами-жалами, и наоборот – широкие и даже двурогие «срезни», для образования больших ран на незащищенной поверхности и т.д.

В IX – XI вв. употреблялись в основном плоские наконечники,

в XII - XIII вв. – бронебойные.

Футляр для стрел в данный период назывался тул или тула. Он подвешивался к поясу с правой стороны. На севере и западе Руси его форма была близка к общеевропейской, той, что известна, в частности, по изображениям на «Гобелене из Байо», рассказывающем о норманнском завоевании Англии в 1066 г. На юге Руси тулы снабжались крышками. Так о курянах в том же «Слове о полку Игореве» сказано: «тули у них отворени», т.е. приведены в боевое положение.

Такая тула имела круглую или коробчатую форму и изготовлялась из бересты или кожи.

оружие, использовавшееся чаще всего легкой конницей – «стрельцами» или пехотой;

- оружие завязки боя, хотя стрелять из лука, этого главного оружия охоты, на Руси умели в то время абсолютно все мужчины.

- Значительно позднее появился на Руси арбалет или самострел .

- Он намного уступал луку в скорострельности и маневренности, значительно превосходя его в цене. За минуту арбалетчик успевал сделать 1 – 2 выстрела , в то время как лучник , при необходимости, способен был сделать за это же время до десяти. Зато самострел с коротким и толстым металлическим луком и проволочной тетивой далеко превосходил лук по мощи, выражавшейся в дальнобойности и силе удара стрелы, а также кучности. К тому же он не требовал от стрелка постоянных тренировок для поддержания навыка. Арбалетный «болт» - короткая самострельная стрела, на Западе иногда - цельнокованая, пробивала любые щиты и брони на расстоянии двухсот шагов, а максимальная дальность стрельбы из него достигала 600 м.

- Это оружие пришло на Русь с Запада, через Карпатскую Русь, где оно впервые упоминается в 1159 г. Самострел состоял из деревянного ложа с подобием приклада и прикрепленного к нему мощного короткого лука. На ложе делался продольный желоб, куда вкладывалась короткая и толстая стрела с втульчатым копьевидным наконечником. Первоначально лук изготовлялся из дерева и от обычного отличался только размером и толщиной, но позже стал изготавливаться из упругой стальной полосы. Натянуть такой лук руками мог только чрезвычайно сильный человек. Обычный же стрелок должен был упереть ногу в специальное стремя, прикрепленное к ложе впереди лука и железным крюком, держа его двумя руками, натянуть тетиву и вложить ее в прорезь спуска.

- Специальное спусковое устройство круглой формы, так называемый «орех», изготовлявшийся из кости или рога, крепился на поперечной оси. Он имел прорезь для тетивы и фигурный вырез, в который входил конец спускового рычага, в не нажатом положении стопоривший поворот ореха на оси, не позволяя ему освободить тетиву.

- В XII в. в оснащении арбалетчиков появился двойной поясной крюк, позволявший натягивать тетиву, распрямляя корпус и удерживая оружие ногой в стремени. Древнейший в Европе поясной крюк был найден на Волыни, при раскопках Изяславля (20 ).

- В домонгольский период арбалет (самострел) распространился по всей Руси, но нигде, кроме западных и северо-западных окраин его применение не носило массового характера .

- Как правило, находки наконечников именно арбалетных стрел составляют 1,5 – 2 % от общего их количества (21). Даже в Изборске, где найдено наибольшее их число, они составляют менее половины (42,5 %), уступая обычным. К тому же, значительная часть найденных в Изборске наконечников арбалетных стрел – западного, втульчатого типа, скорее всего залетевших в крепость извне (22). Русские арбалетные стрелы обычно черешковые. А Руси самострел – оружие исключительно крепостное, в полевой войне оно употреблялось только в землях Галицких и волынских, к тому же не ранее второй трети XIII в. – уже за пределами рассматриваемого нами периода.

восточные славяне познакомились не позднее походов на Константинополь киевских князей. Церковное предание о крещении новгородцев сохранило свидетельство о том, как они, разобрав до середины мост через Волхов и установив на нем «порок», метали камни в киевских «крестоносцев» - Добрыню и Путяту. Однако первые документальные свидетельства применения камнеметов в русских землях относятся к 1146 и 1152 гг. при описании междукняжеской борьбы за Звенигород Галицкий и Новгород Северский. Отечественный оружиевед А.Н. Кирпичников обращает внимание на то, что приблизительно в это же время на Руси становится известен перевод «Иудейской войны» Иосифа Флавия, где метательные машины часто упоминаются, что могло повысить к ним интерес. Практически одновременно появляется здесь и ручной самострел, что также должно было привести к опытам создания более мощных стационарных образцов.

- В последующем камнеметы упоминаются в 1184 и 1219 гг. ;

- известен также факт захвата передвижной метательной машины типа баллисты у половцев хана Кончака, весной 1185 г. Косвенным подтверждением распространения метательных машин и станковых арбалетов, способных метать ядра, служит появление сложной эшелонированной системы крепостных укреплений. В начале XIII века такая система валов и рвов, а также расположенных с внешней стороны строга и заплота, рядов надолбов и аналогичных препятствий создавалась с целью отодвинуть метательные машины за пределы эффективной дальности их действия.

- В начале XIII века в Прибалтике с действием метательных машин столкнулись полочане, а за ними псковичи и новгородцы. Камнеметы и арбалеты применили против них закрепившиеся здесь немецкие крестоносцы. Вероятно это были наиболее распространенные тогда в Европе машины балансирно-рычажного типа, так называемые петереллы, так как камнеметы в летописях обычно называются «пороками» или «праками». т.е. пращами. По-видимому, аналогичные машины преобладали и на Руси. Кроме того, немецкий хронист Генрих Латвийский часто, говоря о русских защитниках Юрьева в 1224 г., упоминает баллисты и баллистариев, что дает основание говорить о применении ими не только ручных арбалетов.

- В 1239 г., при попытке деблокировать осажденный монголами Чернигов, горожане помогали своим спасителям, меча в татар камни, которые были способны поднимать только четверо заряжающих. Машина аналогичной мощности действовала в Чернигове и за несколько лет до нашествия, при подходе к городу войск волынско-киевско-смоленской коалиции. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что на большей части Руси широкого распространения метательные машины, как и арбалеты не получили и регулярно применялись только в юго- и северо-западных ее землях. В результате большинство городов, особенно на северо-востоке, продолжали прибывать в готовности лишь к пассивной обороне и оказались легкой добычей завоевателей, оснащенных мощной осадной техникой.

На одну кольчугу шло около 600 м проволоки. Половину колец сваривали, а у остальных расплющивали концы. На расплющенных концах пробивали отверстия диаметром менее миллиметра и заклепывали, предварительно соединив это кольцо с четырьмя другими, уже вплетенными кольцами.

Вес одной кольчуги составлял примерно 6,5 кг.

Тело воина защищала кольчуга , имевшая вид рубашки длиной до середины бедер, сделанной из металлических колец, или броня из стянутых ремешками горизонтальных рядов металлических пластин.Для изготовления кольчуги требовалось много времени и физических усилий. Сначала способом ручной протяжки изготовлялась проволока, которая обматывалась вокруг металлического прута и разрубалась. На и зготовление типичной малой кольчуги шло 20 тыс. колец

На Руси, где ощущалось влияние Востока, в то время существовала и иная система защитного вооружения – пластинчатая или «дощатая бронь».

Такой доспех состоял из связанных между собой и надвинутых друг на друга металлических пластинок. Древнейшие «брони» делались из прямоугольных выпуклых металлических пластинок с отверстиями по краям, в которые продевались ремешки, стягивавшие пластины между собой. Позже пластины изготовлялись различной формы: квадратные, полукруглые и т.п., толщиной до 2 мм. Ранние брони на ременном креплении надевались на толстую кожаную или стеганую куртку или же, по хазаро-мадъярскому обычаю – поверх кольчуги. В XIV в. термин «броня» сменился словом «доспех», а в XV веке появился новый термин, заимствованный из греческого языка, - «панцирь».

- Панцирь весил больше обычной кольчуги – до 10 кг

Ранние защитные головные уборы в IX веке были - одни полусферические , состоящие из двух половин, стянутых полосами по нижнему краю и по гребню ото лба к затылку, вторые – из четырех треугольных частей с навершием, нижним ободом и четырьмя вертикальными полосами, прикрывающими соединительные швы. У вторых были надбровные вырезы и наносник, его украшала позолота и узор из зубцов и просечек по ободу и полосам.

Оба шлема имели кольчужные бармицы – сетки, прикрывавшие нижнюю часть лица и шею . Шлемы X века - остроконечного типа и увенчаны навершиями с втулками для плюмажей. В средней части этих шлемов укреплены ромбические накладки с торчащими шипами.

С XI века сложился и закрепился тип плавно изогнутого кверху сфероконического шлема, оканчивающегося стержнем. Его непременным элементом был неподвижный «нос». А нередко и объединенная с ним полумаска с элементами декора.

С XII в . шлемы обычно ковались из одного листа железа . Затем к нему приклепывалась отдельно изготовленная полумаска , а позднее – маска – личина, полностью закрывающая лицо , имеющая, как принято считать, азиатское происхождение. Такие маски распространились с начала XIII в. - маска-личина с прорезями для глаз и отверстиями для дыхания способна была защитить как от рубящих, так и от колющих ударов. Поскольку крепилась она неподвижно, то воинам, чтобы их узнали, приходилось снимать с себя шлем . С XIII в . известны шлемы с личинами на шарнире, откидывающиеся кверху, подобно забралу.

Несколько позже высокого сфероконического шлема появился куполообразный.

Встречались шлемы с полями и цилиндро-коническим верхом (известны по миниатюрам).

Под все типы шлемов обязательно одевался подшлемник – «прилбица». Эти круглые и, по-видимому, невысокие шапки часто изготовлялись с меховой опушкой Кольчужная бармица, крепившаяся к краям шлема и полумаски, могла достигать размеров пелерины, прикрывающей плечи и верхнюю часть груди.

Щиты

- первоначально сплетались плетеными из прутьев и обтягивались кожей , как и у всех варваров Европы. Позже, во времена Киевской Руси, их стали изготавливать из досок . Высота щитов приближалась к росту человека, и греки считали их «труднопереносимыми».

- Бытовали на Руси в этот период и круглые щиты скандинавского типа, до 90 см в диаметре. В центре и тех и других делался круглый пропил с рукояткой, с наружи прикрывавшийся выпуклым умбоном. По краю щит обязательно оковывался металлом. Нередко наружная сторона его покрывалась кожей.

- В XI в. распространились каплевидные (миндалевидные) общеевропейского типа.

- В это же время появились и круглые воронкообразные , но по-прежнему продолжали встречаться плоские круглые щиты.

- К XIII в., когда повысились защитные свойства шлема, верхняя кромка каплевидного щита выпрямилась, так как отпала необходимость защищать им лицо. Щит становится треугольным , с обозначившимся прогибом посередине, что позволяло плотно прижимать его к телу. Одновременно существовали и трапециевидные, четырехугольные щиты.

- Щиты разных форм существовали в течение длительного времени и использовались одновременно. Форма щита в основном зависела от вкусов и привычек владельца.

- Основная часть внешней поверхности щита, между умбоном и окованным краем, так называемым «венцом», называлась каймой и окрашивалась по вкусу хозяина, но на всем протяжении использования щитов в русском войске предпочтение отдавалось различным оттенкам красного цвета.

Виды и рода войск РФ

Вид Вооруженных Сил — это их составная часть, отличающаяся особым вооружением и предназначенная для выполнения возложенных задач, как правило, в какой-либо среде (на суше, в водной среде, в воздухе). Это :

- Ракетные войска стратегического назначения

- Сухопутные войска

- Военно-воздушные силы

- Военно-Морской Флот

Сухопутные войска - наиболее многочисленный и разносторонний по боевому составу вид Вооружённых Сил. Они обладают большой огневой и ударной силой, высокой маневренностью и самостоятельностью

- В настоящее время в состав Сухопутных войск входят 5 родов войск :

- мотострелковые

- танковые

- ракетные войска и артиллерия

- войска ПВО

- авиация

Военно-воздушные силы — наиболее мобильный и маневренный вид Вооруженных Сил, предназначенный для защиты центров, районов страны (административных, промышленно-экономических), группировок войск и важных объектов от ударов противника с воздуха и космоса, обеспечения действий Сухопутных войск и Военно-Морского Флота, нанесения ударов по авиационным, сухопутным и морским группировкам противника, его административно-политическим и военно-экономическим центрам.

Космические войска

Войска воздушно-космической обороны (ВКО) – принципиально новый род войск, который предназначен для обеспечения безопасности России в воздушно-космической сфере.

Военно-Морской Флот является одним из важнейших внешнеполитических атрибутов государства. Он предназначен для обеспечения безопасности и защиты интересов Российской Федерации в мирное и военное время на океанских и морских рубежах.

Слава Армии нашей -

На знаменах побед.

И для смерти врагу.

Нету воинства краше,

В бой ходили и пели,

И сильней его нет!

Били недругов в прах,

В нем отрадно и властно

Песни воли звенели

На солдатских губах.

Встали мы и стоим,

Песни падали в травы,

С верной дружбой солдатской,

Нынче в небе парят, -

С нашим братством святым!

Над солдатскою славой,

С ними шли через годы,

Над матросскою славой,

Через степь и тайгу,

Над Российской Державой

Как гроза - для отпора

Словно звезды горят.