Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "средняя общеобразовательная школа» № 7 им.Н.В. Кордюкова

«Храмостроители.

Храм преподобного Сергия Радонежского

на Красном Холме»

Подготовили: Нигматулина Елизавета,

Суртаева Виктория

учащиеся 11 класса

Руководитель: Земисева А.Ю.

тел.: 8(953)963-49-04

г. Кимовск

Содержание

Введение………………………………………………………………….…..3

Строительство храма преподобного Сергия Радонежского на Красном Холме……………………………………………….....………………….......5

Заключение. …………………………………….………………………… ...8

Источники и литература ………………………………………………….. ..9

Приложение ... ………..………………………………………………….....10

Введение

«Задолго, с высоты, мы увидели на другой

обширной высоте как будто иглу в небо…

а рядом с ней привиделась нам как будто

церковь, но странная, постройки невиданной…»

А. Солженицын, приезжавший на Куликово поле в 60 – е гг. ХХ в.

На обширных пространствах нашей страны есть особые места, которые неразрывно связаны с выдающимися событиями в истории России. У нашего края богатейшая история, восходящая к эпохе Святой Руси. Конечно, крупнейший памятник этой эпохи – первое ратное поле России – Куликово поле.

Можно по - разному относиться к религии и Церкви, но бесспорно одно: храм всегда был не только религиозным центром, но и очагом культуры, символом единой русской цивилизации. Сеть храмов как система кровеносных сосудов охватывала всю страну, связывала ее в общий организм.

Храм – это место встречи человека с Богом. Во многих городах, сёлах, округах присутствуют храмы. Для верующих он всегда был святыней, местом успокоения души. Но были времена, когда религия притеснялась, верующих преследовали, уничтожали книги и, конечно, разрушали храмы. Но люди всё равно сохраняли свою веру, скрывали от других, объединялись, для того чтобы сохранить оставшиеся иконы, книги, святыни.

Цель нашей работы: представить историю строительства и возобновления храма преп. Сергия Радонежского на Красном Холме, расположенного в непосредственной близости к месту Мамаева побоища.

Задачи:

Собрать, проанализировать источниковую базу для проекта; посетить первое поле ратной славы России;

(используя исторические источники, воспоминания старожилов, специалистов краеведческого музея, местных краеведов, служителей церкви); дать описание строительства храма преп. Сергия Радонежского на Красном Холме;

Использовать содержание проекта в образовательном пространстве для формирования ценностного отношения к культурно-историческому прошлому края.

Строительство храма преподобного Сергия Радонежского на Красном Холме

После победы над наполеоновской Францией в начале XIX в., в русском обществе был заметен, значительны рост народно – патриотического настроения. Следствием этого стала необходимость мемориализации места Куликовской битвы. Инициаторами, увековечивания памяти героев Мамаева побоища, стали тульские помещики и представители власти, среди которых были первый исследователь поля сражения Степан Дмитриевич Нечаев, его отец Дмитрий Степанович Нечаев, генерал – губернатор Александр Дмитриевич Балашов, тульские губернаторы Васильев и Кривцов.

В 20 –х гг. XIX в. была разработана программа по созданию комплекса на Куликовом поле. Она предполагала возведение памятника – обелиска Дмитрию Донскому и храма Сергия Радонежского рядом с ним.

Далее возникли большие споры о месте постройки. Немногие знают, что по нашей земле проходила южная граница Руси. Ведь даже в г. Кимовске, по нынешней ул. Первомайской проходила древняя Дрысинская дорога. По предположению наших краеведов по ней мог двигаться Дмитрий Донской навстречу татарам. Войско остановилось перед Татинками, в районе села Себино. По одной из версий, Татинки – от слова «Тать», то есть враг. За Доном находилась территория Золотой Орды, и перейти его значило ступить на землю чужого государства, поэтому Дмитрий находился перед тяжелым выбором. В летописи сказано: «Войско долго стояще, думающее…» Дон, как мы знаем, был перейден и одержана одна из самых серьезных побед нашего народа.

Тем не менее, после долгих споров о месте мемориала Куликовской битвы 8 сентября 1850 г. волей императора Николая I обелиск Донскому, авторами которого стали архитектор А.П. Брюллов и инженер А.А. Фуллон, был торжественно открыт на Красном холме.

Однако вопрос о сооружении храма – памятника на месте сражения был вновь поднят лишь в 1901г., когда епископ Тульский и Белевский Питирим, сам совершал здесь торжественную панихиду при огромном собрании богомольцев.

К осени 1903 г. в письме главе епархии генерал – адъютант граф Александр Васильевич Олсуфьев выразил готовность пожертвовать для сооружения храма часть своей собственной земли. При этом граф выдвинул условие, чтобы храм во имя преподобного Сергия Радонежского был приходским. Поступок графа был первым реальным шагом к осуществлению давней идеи по сооружению святого храма на Куликовом поле.

В 1904 г. распоряжением епископа Питирима был создан комитет по сооружению храма, в состав которого вошли сын графа Олсуфьева, князь Голицын, архитектор Щусев, художник Нерадовский. Председателем комитета назначили графа Олсуфьева. Денежных средств у комитета не было, поэтому было решено обратиться к населению России о сборе пожертвований на сооружение храма на Куликовом поле. Обращение опубликовали в газетах «Русский листок», «Московские ведомости», «Московский листок» и «Русское слово».

Средства стали поступать от людей разных сословий, в основном это были взносы от 1 до 5 рублей. Иногда деньги поступали от каждого члена семьи. На одном из денежных переводов из Москвы от семьи Маркиных: «От Гаврилы Иванова - 1 рубль, от жены Веры - 50 копеек, от дочери Софии – 50 копеек». Но были и крупные пожертвования, такие как от императора Николая II. «Жертвую 5000 рублей на сооружение храма на Куликовом поле». Однако средства поступили только спустя три года.

В 1904 г. из Москвы были присланы для будущего храма предметы церковной утвари, изготовленные на фабрике «Андрея Захряпина» по заказу госпожи Анны Семеновны Четвериковой на ее собственные средства. В последующие два года пожертвования на храм не поступали. Строительный комитет бездействовал.

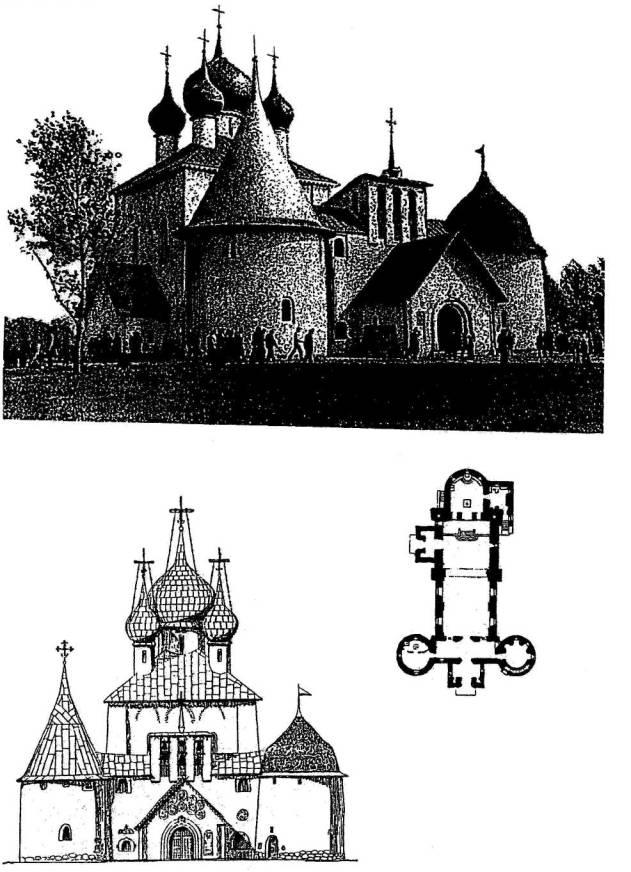

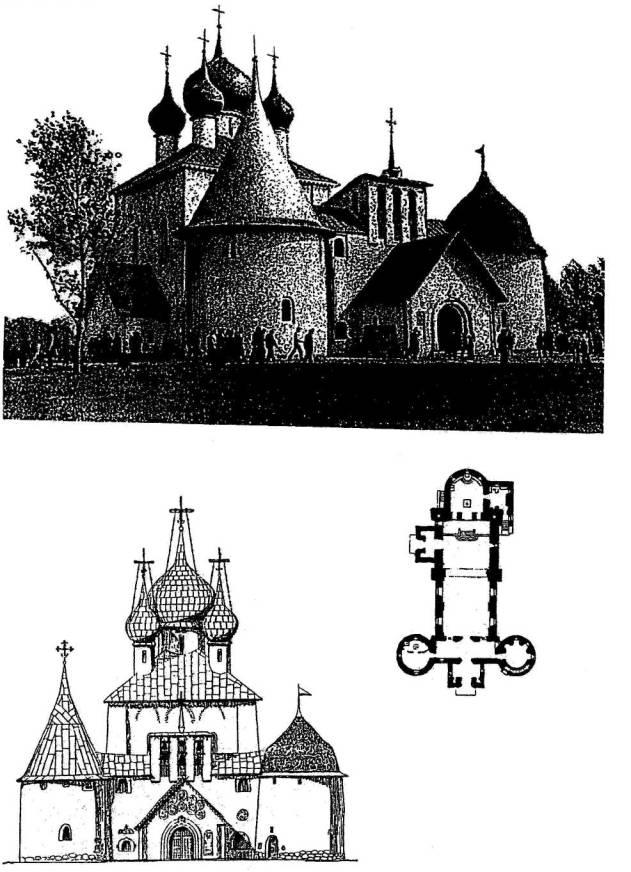

Только архитектор Алексей Викторович Щусев работал с вдохновением и увлечением. К маю 1902 г. он подготовил фасадный план храма в двух вариантах, а третий был разработан в 1904 г. Церковь была задумана архитектором как храм – памятник. Его мемориальность подчеркивалась намерением автора разместить в одном из помещений экспозицию, рассказывающую о битве. В 1906 г. Щусев подготовил новый проект фасадов и интерьеров храма.

После смерти в 1907 г. графа Олсуфьева, строительный комитет возглавил его сын Юрий Александрович. А 18 сентября 1907 тульский епископ Лаврентий утвердил новый список членов строительного комитета. Из первого состава остались только Щусев и художник П.И. Нерадовский.

5 мая 1908 г. технико – строительный комитет хозяйственного управления при Святейшем Синоде одобрил представленный Щусевым проект фасадов храма и эскизы интерьеров церковного здания, где особое место отводилось пятиярусному иконостасу. Однако и этот вариант был неокончателен, так как зодчий продолжал творческий поиск, пытался найти более совершенные архитектурные формы для своего детища.

Чтобы придать делу всероссийское значение, Олсуфьев – младший обратился к брату императора великому князю Михаилу Александровичу с просьбой принять строительный комитет под свое покровительство. Епархия поддержала ходатайство Олсуфьева, однако окончательное решение было за императором. И 26 июля «Его Императорское Величество собственноручно начертал «Согласен». Такое решение обеспечивало комитету высокий статус.

Великий князь ходатайствует произвести сбор пожертвований во время богослужений в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и 8 сентября по всей территории империи. Деньги из разных уголков России вновь стали поступать на строительство храма. Закладку храма откладывали дважды, из-за нехватки кирпича и других строительных материалов. К 1911 году был принят окончательный вариант проекта фасадов храма, где южная башня получила свое знаменитое завершение в виде шлема. Олсуфьев сдал заказ на изготовление иконостаса и написания для него икон художнику(опытному иконописцу) Дмитрию Семеновичу Стеллецкому и графу Комаровскому.

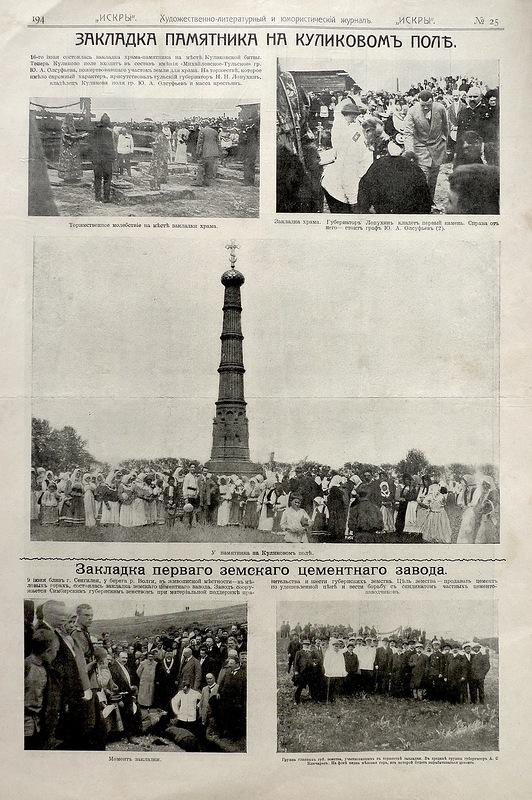

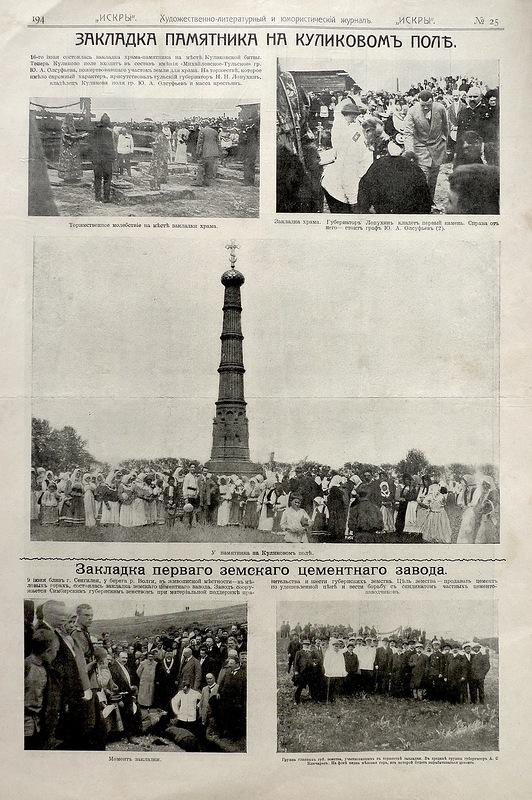

16 июня 1913 г. – окончательная дата закладки храма. На торжестве, которое имело скромный характер, присутствовали члены комитета, представители Епифанского уездного земства и масса крестьян со всей округи.

За два года здание было выстроено вчерне. Большинство строительного материала привозили по железной дороге, по льготам. Материал поступал из разных мест: Ельца, Серпухова, и даже из Санкт – Петербурга. Строила храм артель каменщиков из Владимира, а порталы из белого камня тесал мастер из села Хованщины Антон Савинов. Самое активное участие в подсобных работах принимали жители соседних деревень.

В период 1914 – 1915 гг. заканчивались работы над иконами. По завершении, они были упакованы и отправлены на Красный холм. Вскоре Комаровский получил телеграмму от Олсуфьева: «Сегодня открыли иконы, поражены красотой!». Стеллецкий вместе с Щусевым выполнили эскизы церковной утвари, риз на иконах, хоругвий и плащаницы. Металлические предметы сделал мастер – ювелир И.Я Мишуков. Хоругви и плащаницу изготовила жена графа Олсуфьева, Софья Владимировна. Также планировалось поместить в храм мощи преподобного Сергия Радонежского, но, к сожалению этого не случилось.

В феврале 1915 г. работы Щусева по постройке храма прекратились из – за разногласий с Олсуфьевым. Архитектор видел свое творение, как храм – музей, а граф, как мемориальное произведение религиозного искусства с монастырем при церкви.

С 1914 года сбор пожертвований резко сократился, в условиях начавшейся войны, государство вело патриотическую пропаганду, ориентируясь на другие ценности и идеалы. Лишь в 1917 году по прошению депутата Государственной Думы и члена строительного комитета К.И. Расторгуева на храм было выделено 5000 руб. для внутренней отделки. К этому времени Олсуфьев навсегда покинул свое имение Красные Буйцы, поселившись в Сергиевом Посаде. Отделочные работы производились уже без председателя комитета. Стены и своды так и остались нерасписанными. В недостроенном виде храм был освящен в феврале 1918 года, как приходская церковь.

В 1921 г. все монастыри в Тульской области были закрыты, в том числе и храм преп. Сергия Радонежского, который находился в ведении женской общины, организованной графиней Олсуфьевой.

В советской России судьба храма сложилась следующим образом – он стал филиалом областного краеведческого музея. Лишь в 2009 году было принято решение о передаче всего здания православной церкви. Весной 2010 г. из храма вывозят последние музейные экспонаты. 1 июня, в день памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского и в преддверии празднования 630 – летия Куликовской битвы, патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил первое поле ратной славы России, и освятил возобновленный храм Сергия Радонежского. Приезд патриарха на Куликово поле открыл новую страницу в истории храма на Красном холме.

Заключение

Одной из главных достопримечательностей Куликова поля является Красный холм, на котором, по преданию, «находилась ставка или шатер Мамая». О высоком месте, с которого Мамай наблюдал за битвой, упоминается еще в «Сказании о Мамаевом побоище».

Жители Куликова поля с особым почтением относятся к Красному холму. Это место носит название у них «Памятник». О храме преп. Сергия Радонежского уже в ХХ в. стали слагать предания. Согласно одному из них под храмом существуют подземные ходы, по которым, в случае нападения, защитники могли уйти на реку Смолку.

До сих пор Красный холм считается у жителей близлежащих деревень святым местом: «Там вроде, как котлован был…Там вода всегда была красная, как кровь…до того насытилась …Это от битвы все осталось…Там святое место. Сколько войн дойдет, дойдет до сюда…Вот дойдет до этого места, а вот памятник не тронула ни одна война. Много нападений всяких было после этих татар, ходят там до Богородицка, дальше – и вворачиваются назад. Даже немцы, до этого места дошедши, не разгромили памятник, потому что земля святая!»

Мемориал на Красном холме получил логическое завершение, когда рядом с колонной в начале ХХ в. был возведен храм преп. Сергия Радонежского. Купола башен в виде шлемов русских витязей, строгие пропорции архитектурных деталей в стиле древнерусского зодчества, по замыслу талантливого русского архитектора А.В. Щусева придали ему величественный облик. Это памятник воинам Дмитрия Донского и их духовному наставнику, молитвеннику и заступнику земли Русской преподобному Сергию.

ЛИТЕРАТУРА

Богуславский В.В. Тульские древности. Тула, 1995

Бурцев И.Г. Священные места Куликова Поля. Тула, 2005

Кусакин С.В. Храмы Куликова поля. Тула, 2010

Малицкий П.И. Приходы и церкви Тульской епархии. Тула 1895

Славянская мифология. М., 1995

Юдин В.А. Кимовск. История и современность. Тула , 2007

Официальный сайт Тульской епархии.

Приложение

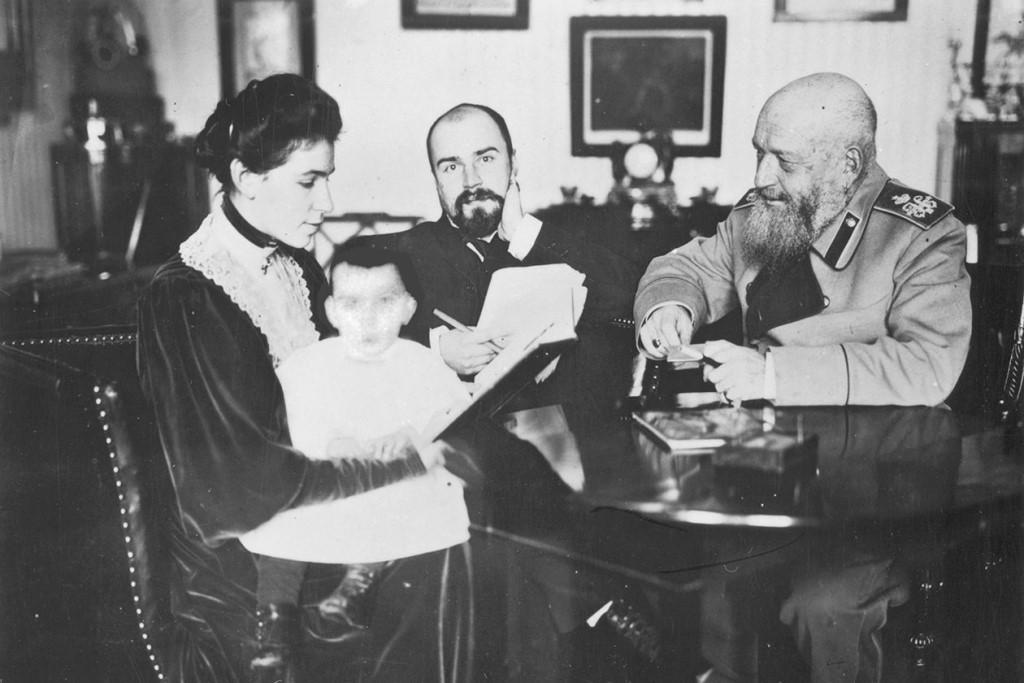

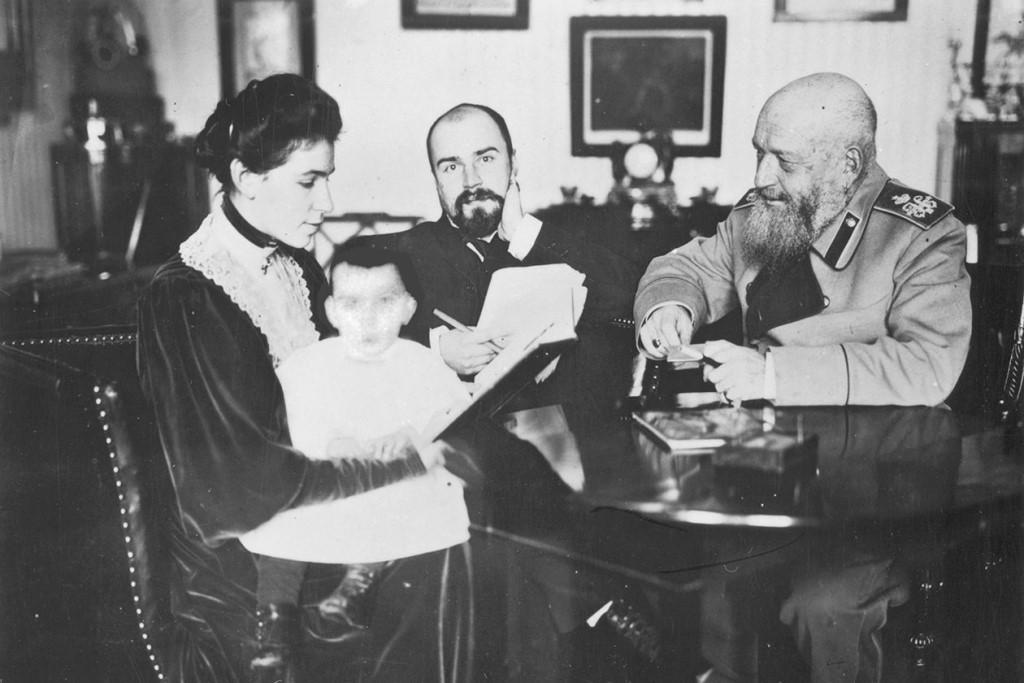

Семья Олсуфьевых. Слева направо: Софья Владимировна с сыном, Юрий Александрович и граф Александр Васильевич. 1904 – 1905гг.

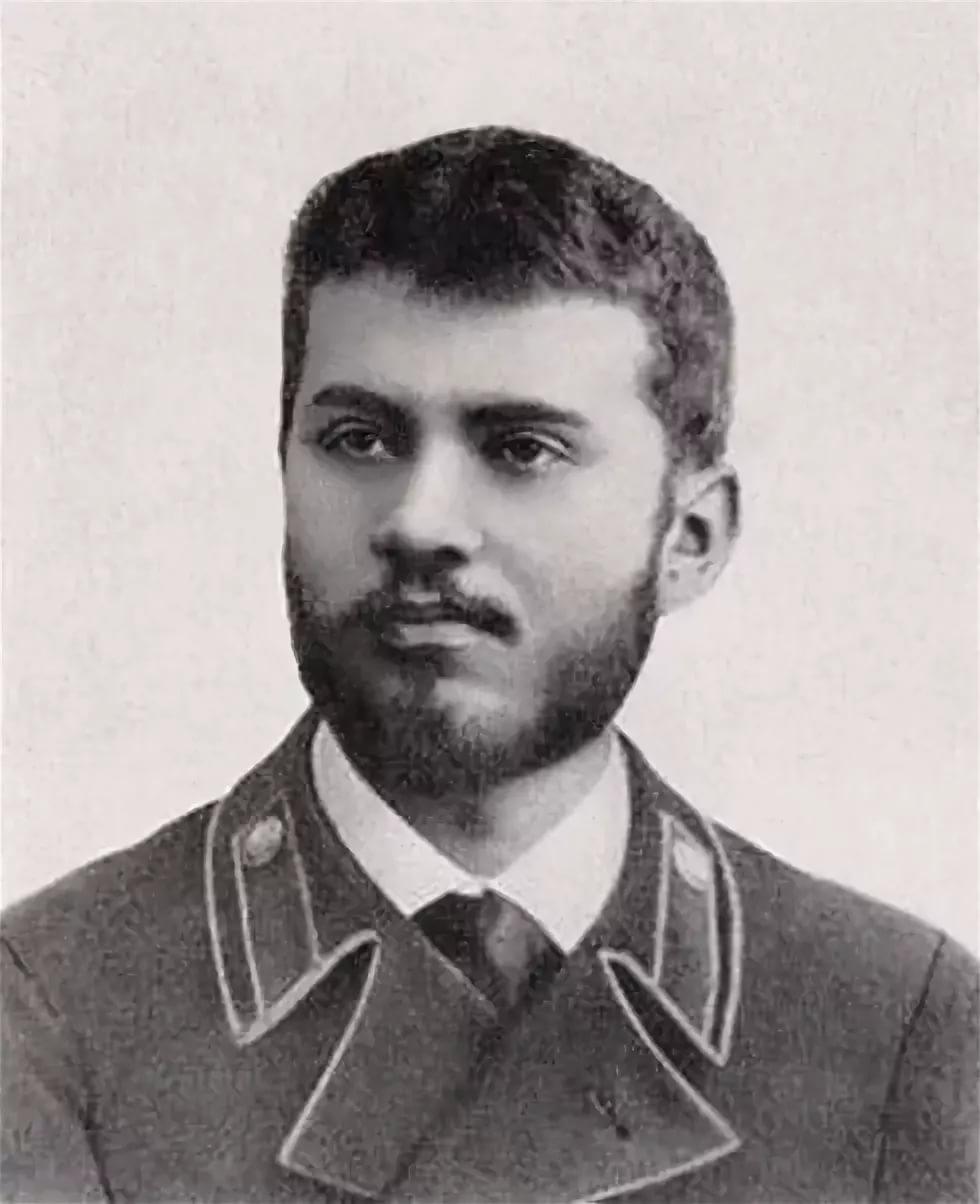

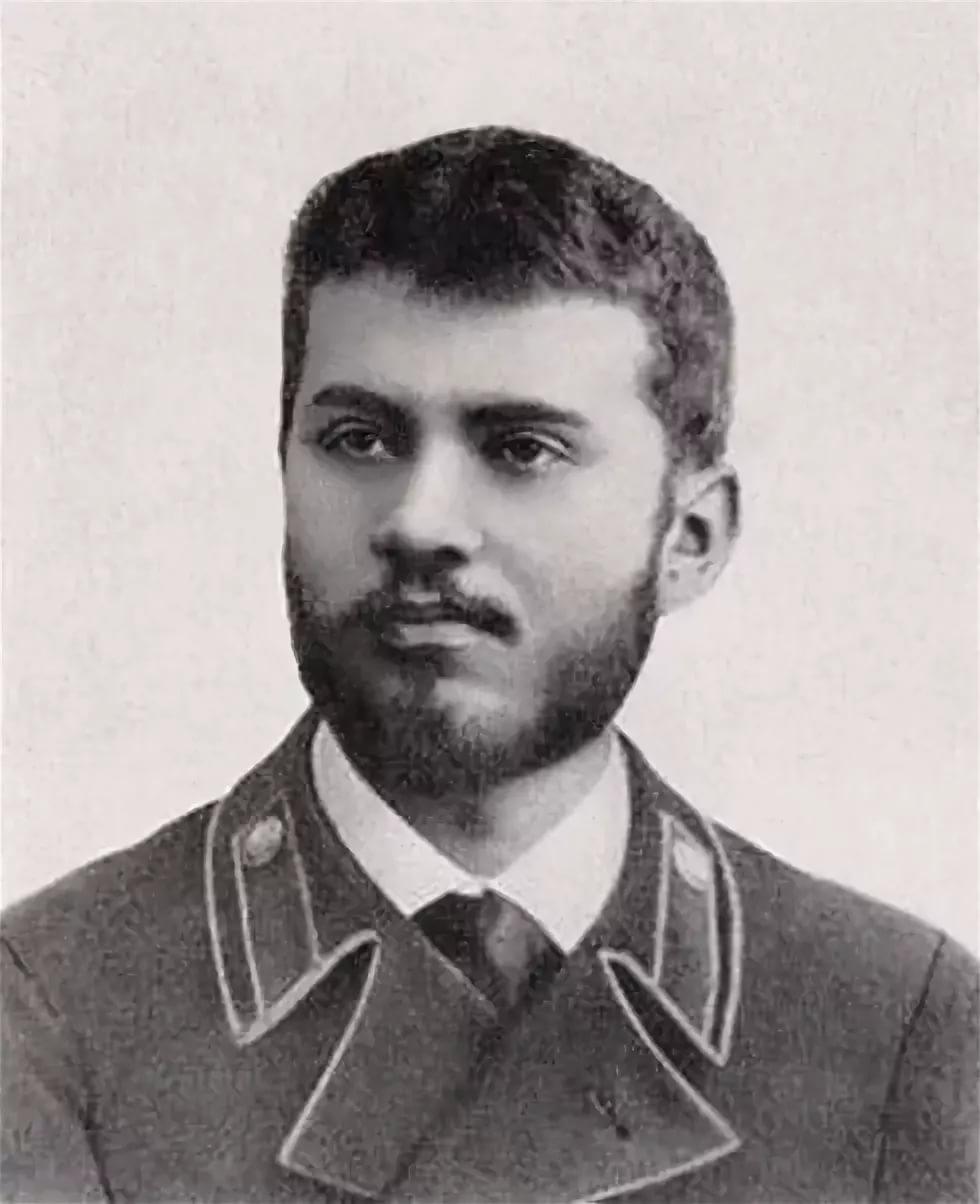

Архитектор Алексей Викторович Щусев

Архитектор Алексей Викторович Щусев

Эскизы западного фасада храма – памятника преп. Сергия Радонежского 1911г. А.В. Щусева

Великий князь Михаил Александрович Романов – покровитель строительного комитета.

Закладка храма на Красном Холме 16 июня 1913г. Журнал «Искра»

Художник граф В.А. Комаровский

Художник граф В.А. Комаровский

Иконописец Дмитрий Семенович Стеллецкий

Иконописец Дмитрий Семенович Стеллецкий

Член строительного комитета по сооружению храма Сергия Радонежского, депутат Государственной Думы, епифанский купец Константин Иванович Расторгуев. Нач.ХХв.

1 июня 2010 г. в день памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Сергия Радонежского, совершил Божественную литургию и отслужил литию по защитникам Отечества.

Архитектор Алексей Викторович Щусев

Архитектор Алексей Викторович Щусев

Художник граф В.А. Комаровский

Художник граф В.А. Комаровский Иконописец Дмитрий Семенович Стеллецкий

Иконописец Дмитрий Семенович Стеллецкий