Классный час «Нумизматика – наука о монетах» 4 класс

На греческом языке «номос» - закон, законное платежное средство и производная от него «номизма» - монета. Термин «нумизматика» стал употребляться в средние века как название науки о монетах. Нумизматика изучает отдельные моменты, клады монет и техники монетного дела.

Монета — название первого Римского монетного двора при храме богини Юноны. Деньги, выпущенные на этом Монетном дворе, стали называться монетами.

За старой монетой кроются глубокие процессы экономической и политической жизни прошлого. Нумизматические материалы позволяют историкам-исследователям уточнить хронологию событий, сделать выводы о торговле состоянии финансового хозяйства, а также о культурных связях между народами и странами.

До наших дней дожили древние и редчайшие экземпляры монет в основном благодаря людям, которые коллекционируют монеты. Этих людей называют – нумизматами. Первое имя обыкновенного московского собирателя – попа Федора дошло до нас только от конца 17 века. Среди первых нумизматов был Петр 1, который основал первый русский музей – Кунсткамеру. В этом музее почетное место заняла нумизматика. Впоследствии она перешла к Эрмитажу.

В музеях нашей страны хранится несколько миллионов старинных монет, а систематическая коллекция одного Эрмитажа составляет по приблизительному подсчету более трех тысяч различных монет, не считая сохраняемых в неразрозненном виде кладов.

За долгую историю цивилизации в качестве монет люди использовали предметы самых различных форм, изготовленные из самых различных материалов.

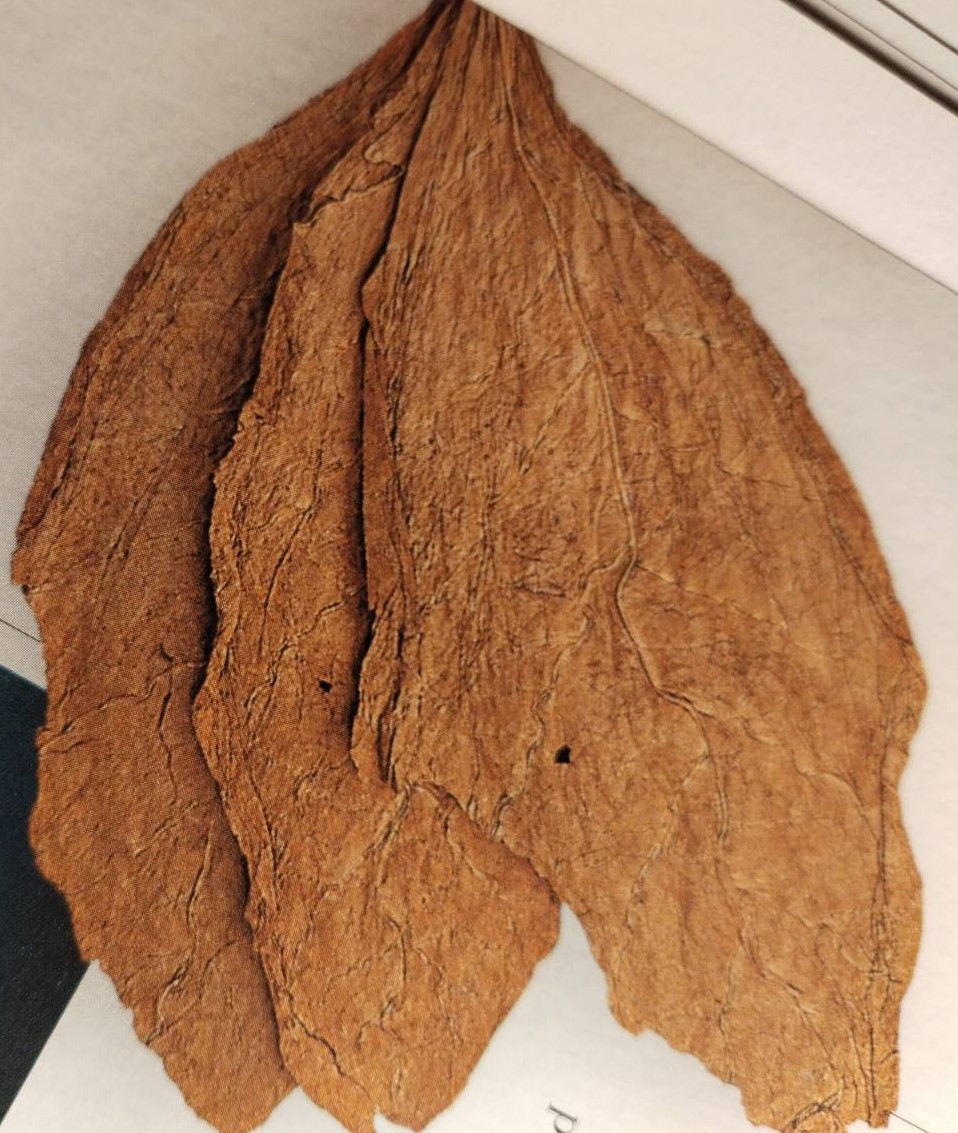

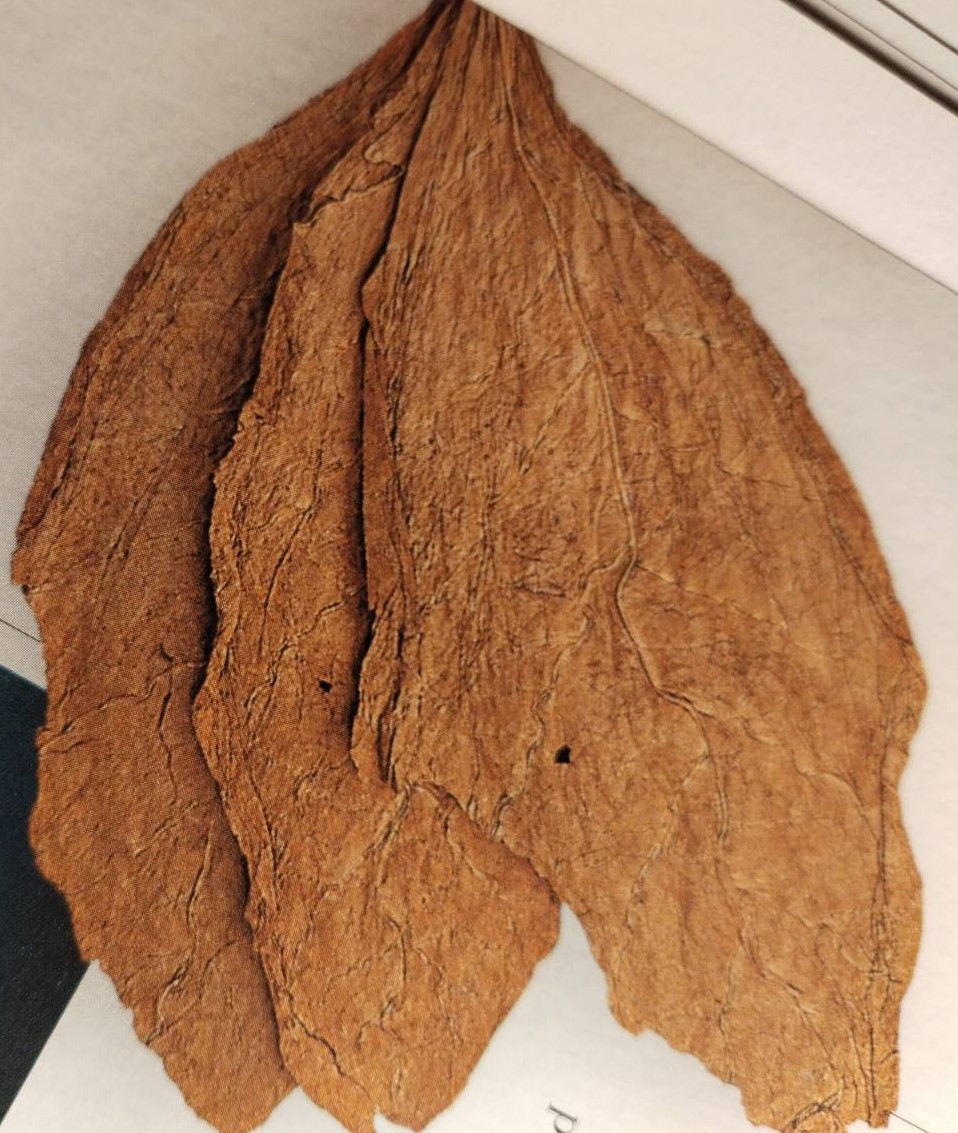

В разное время люди применяли листья растений в качестве своеобразных купюр. Так, в средневековом Китае в ходу были листья чая, а в штатах Вергиния и Мериленд (США) – табачные.

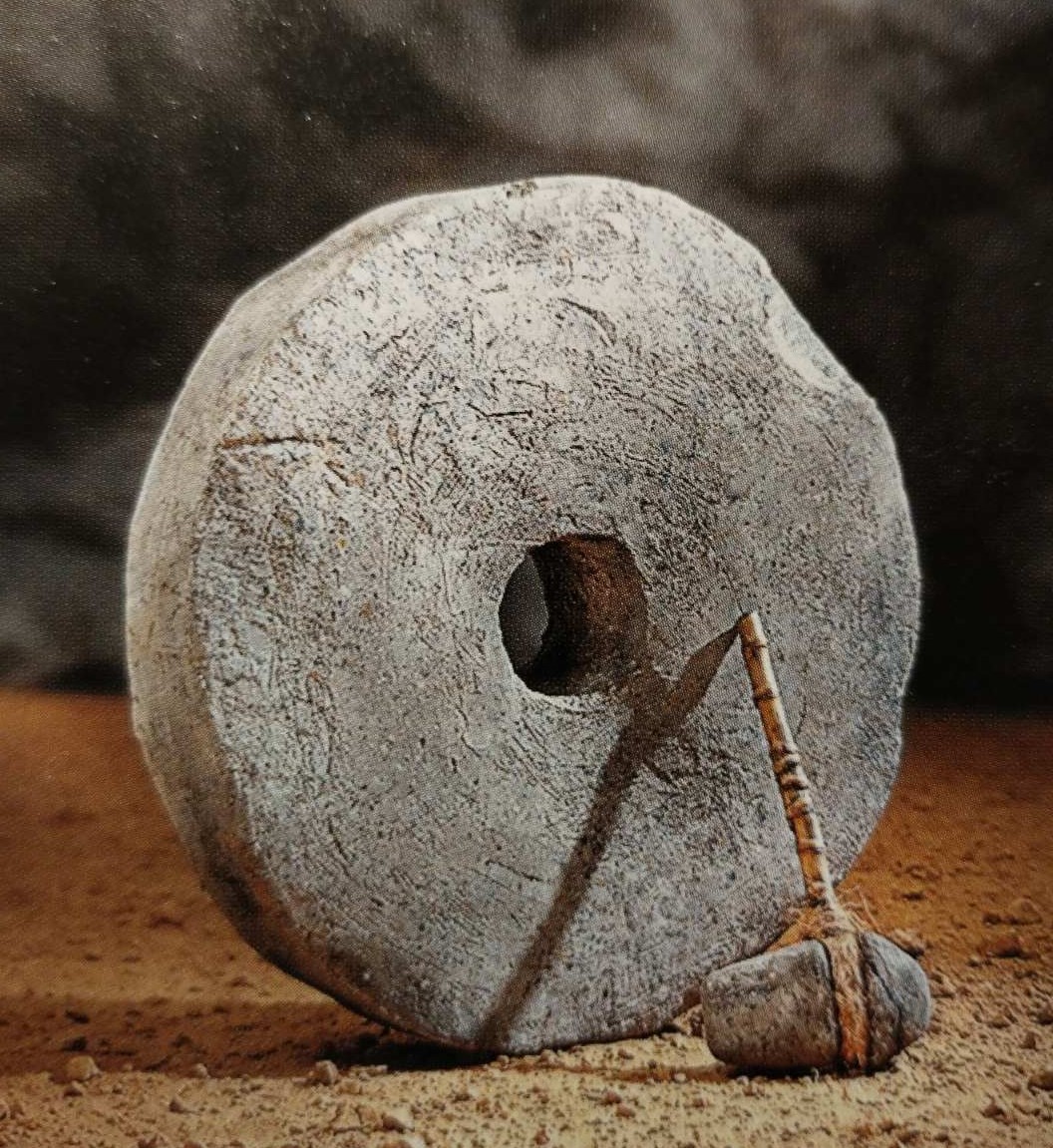

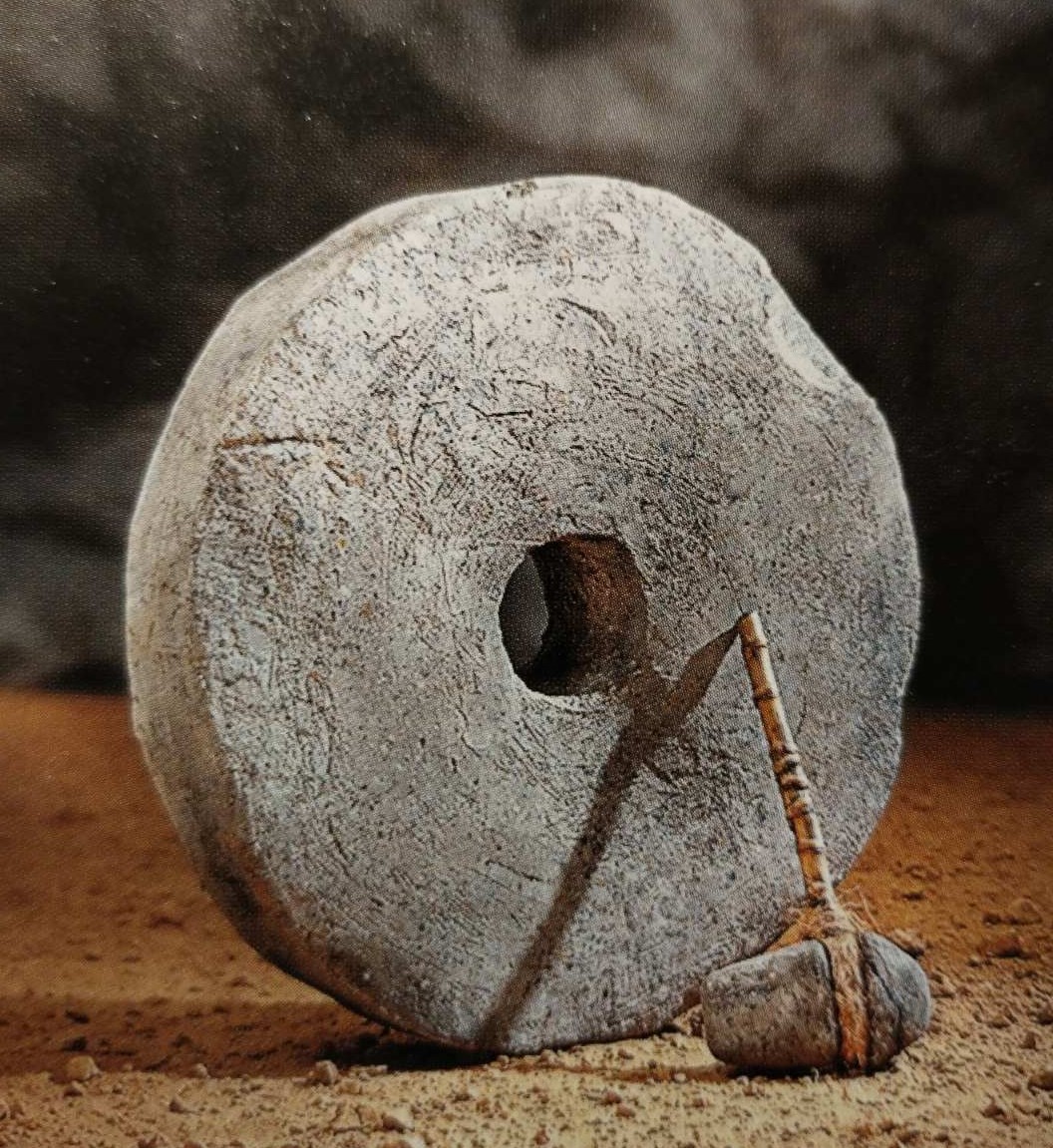

На острове Аи (архипелаг Королины, в западной части Тихого океана, в Микронезии.) до сих пор возле хижин местного населения лежит около 7 тысяч каменных дисков. Вытесаны они из известкового шпата и в течении многих столетий служили островитянам в качестве платежных средств. Некоторые монеты в поперечнике превышают три метра и весом 5 тонн. Островитяне не боятся воров, ведь, чтобы украсть их деньги, нужен, по меньшей мере, трактор.

Из употребления эти каменные монеты вышли только вначале 20-го столетия.

В трех географических регионах – Океании, Африке и Америке – долгое время в роли денег выступали экзотические раковины тропических моллюсков (в Африке долгое время в качестве денежных знаков обращались раковины улитки оливы).

Их сотнями нанизывали на длинные нити и ходили на торг.

Яйцеобразные раковины морских моллюсков каури хорошо известны от Африки до Индии. Раковинами каури расплачивались как первобытные племена, так и вполне цивилизованные народы Восточной Африки и Индии (Курс обмена: 1 рупия = 12000 раковин). Других денег они не признавали вплоть до ХХ века. Количество каури измеряли связками, нанизывали на длинные шнуры либо мешочками-«кошельками».

Путем обмена на другие товары раковины каури распространились на огромное расстояния. И не только в экзотических странах раковины выступали в качестве монет. На Руси раковины кaури стали называться «ужовка», «жерновка», «змеиная головка». До сих пор в древних кладах археологам попадаются раковины.

Под Суздалем нашли финно-угорский клад, в котором обнаружили ожерелье из 31 раковины моллюсков.

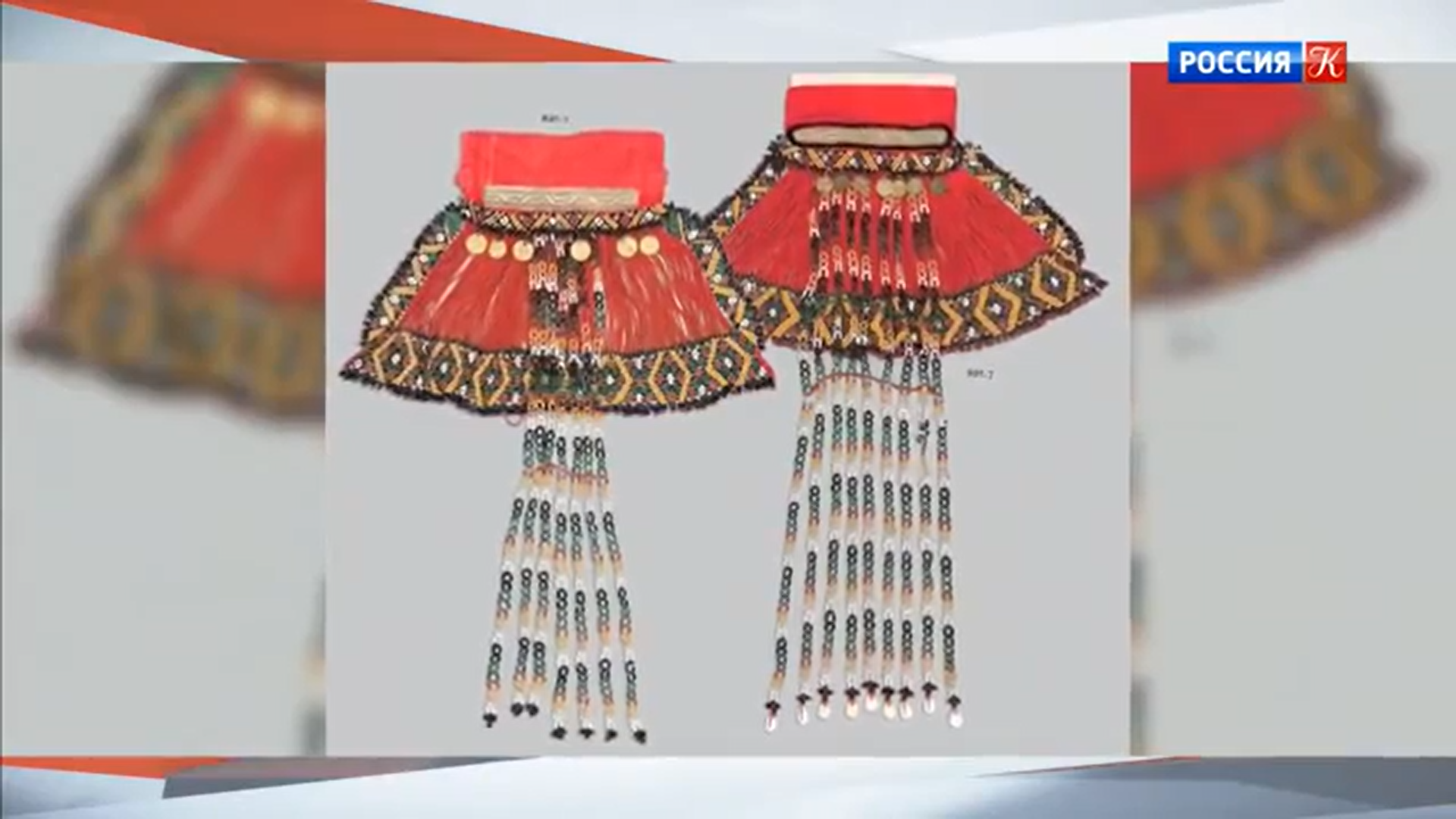

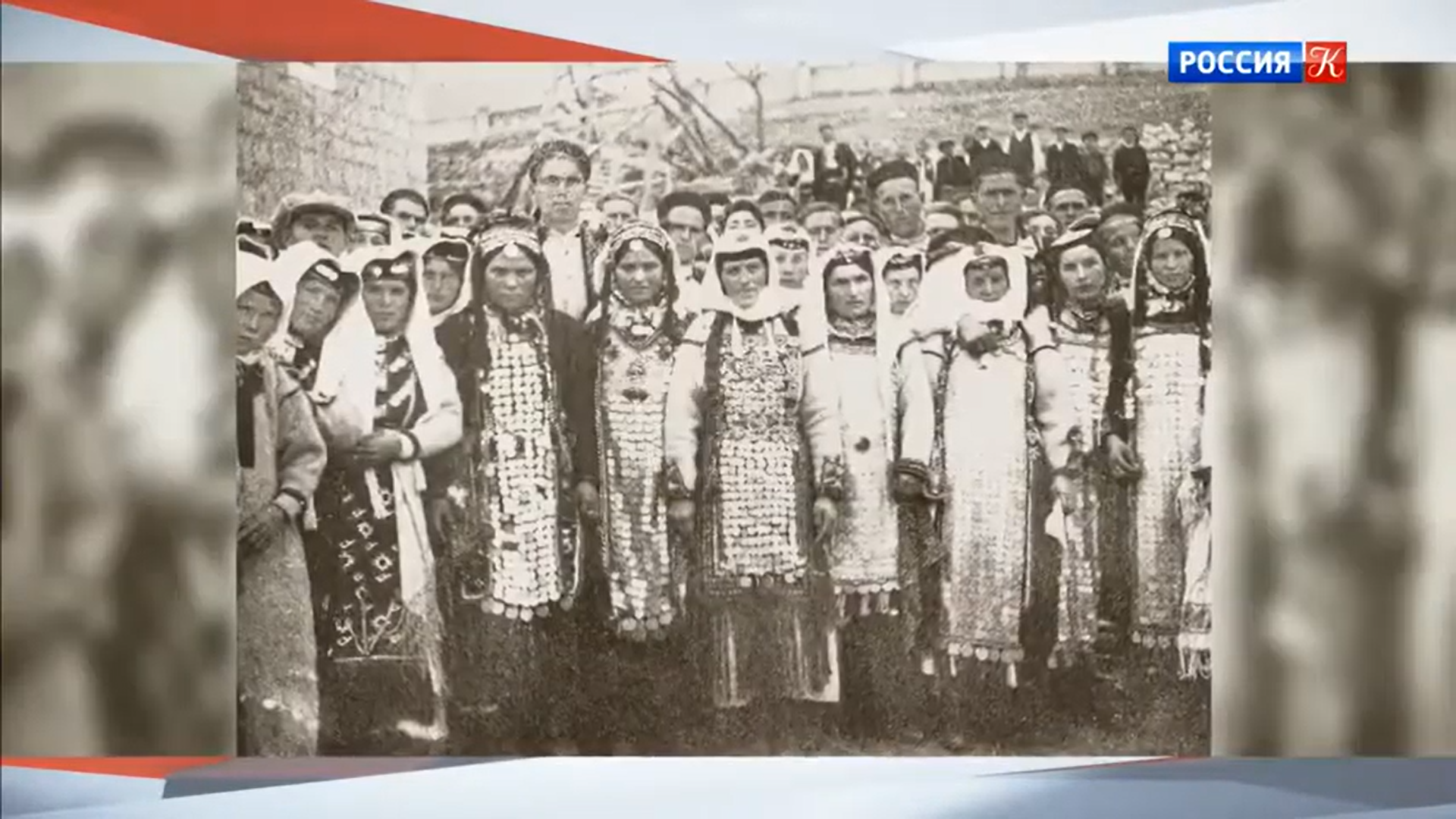

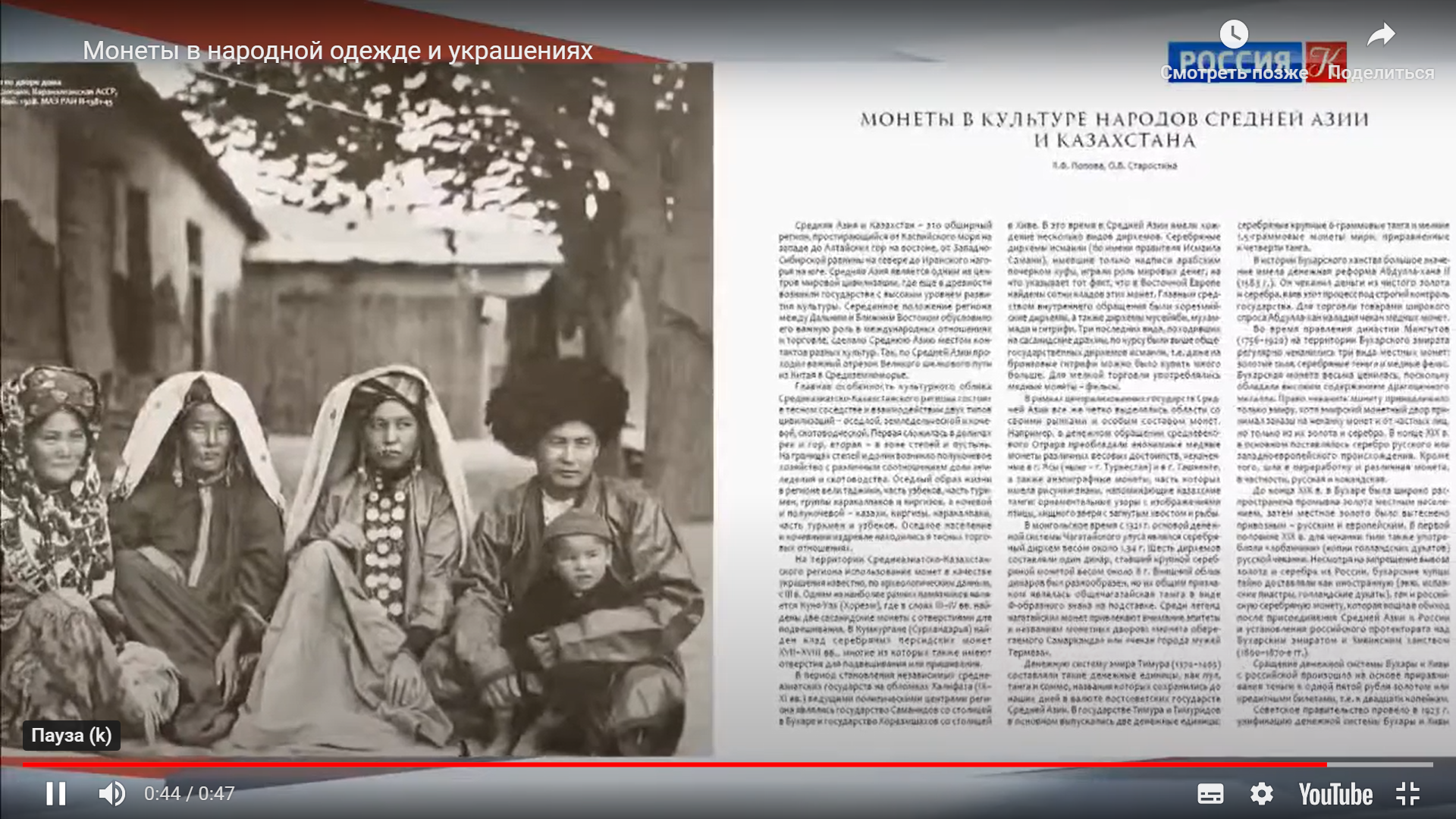

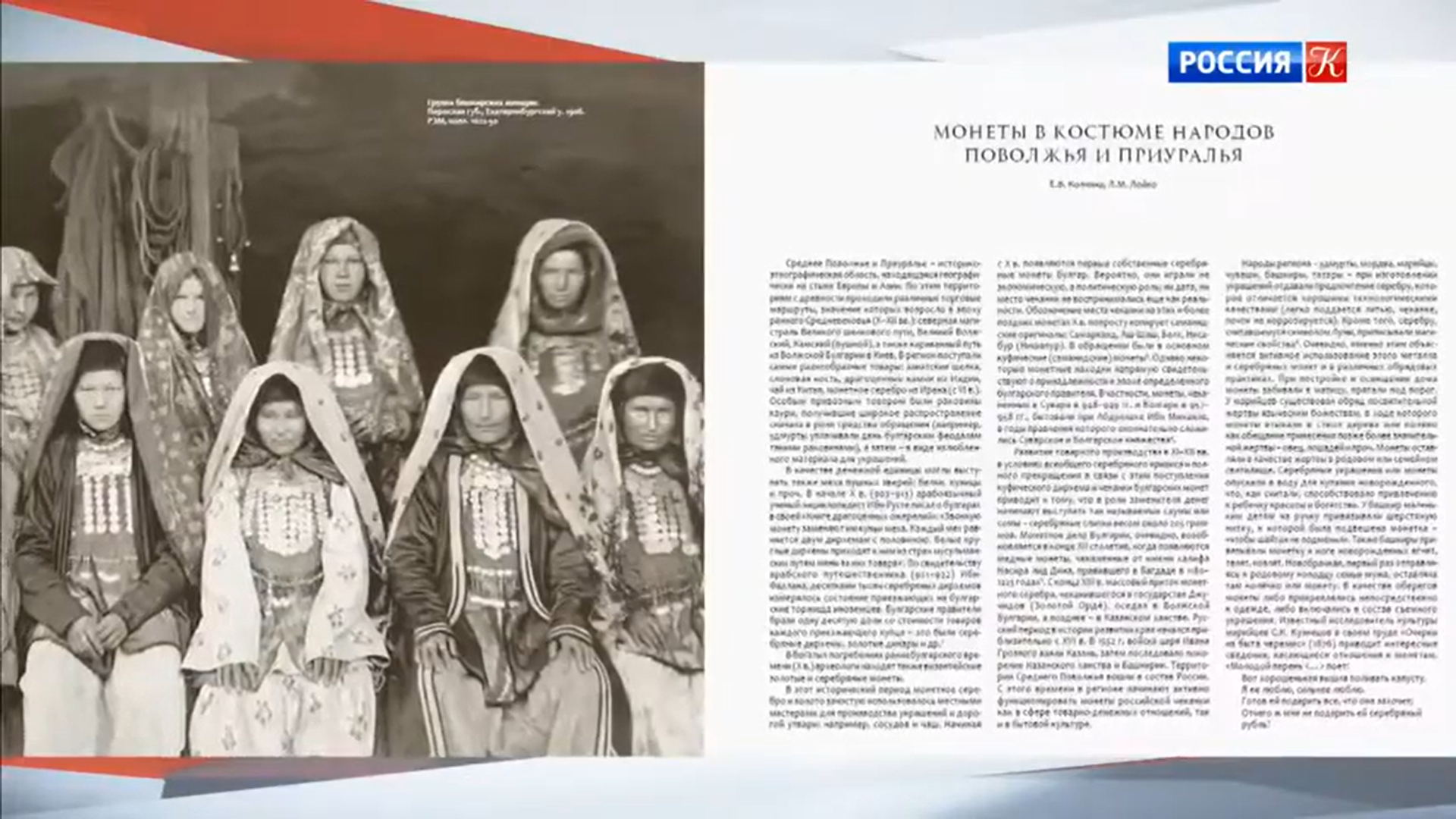

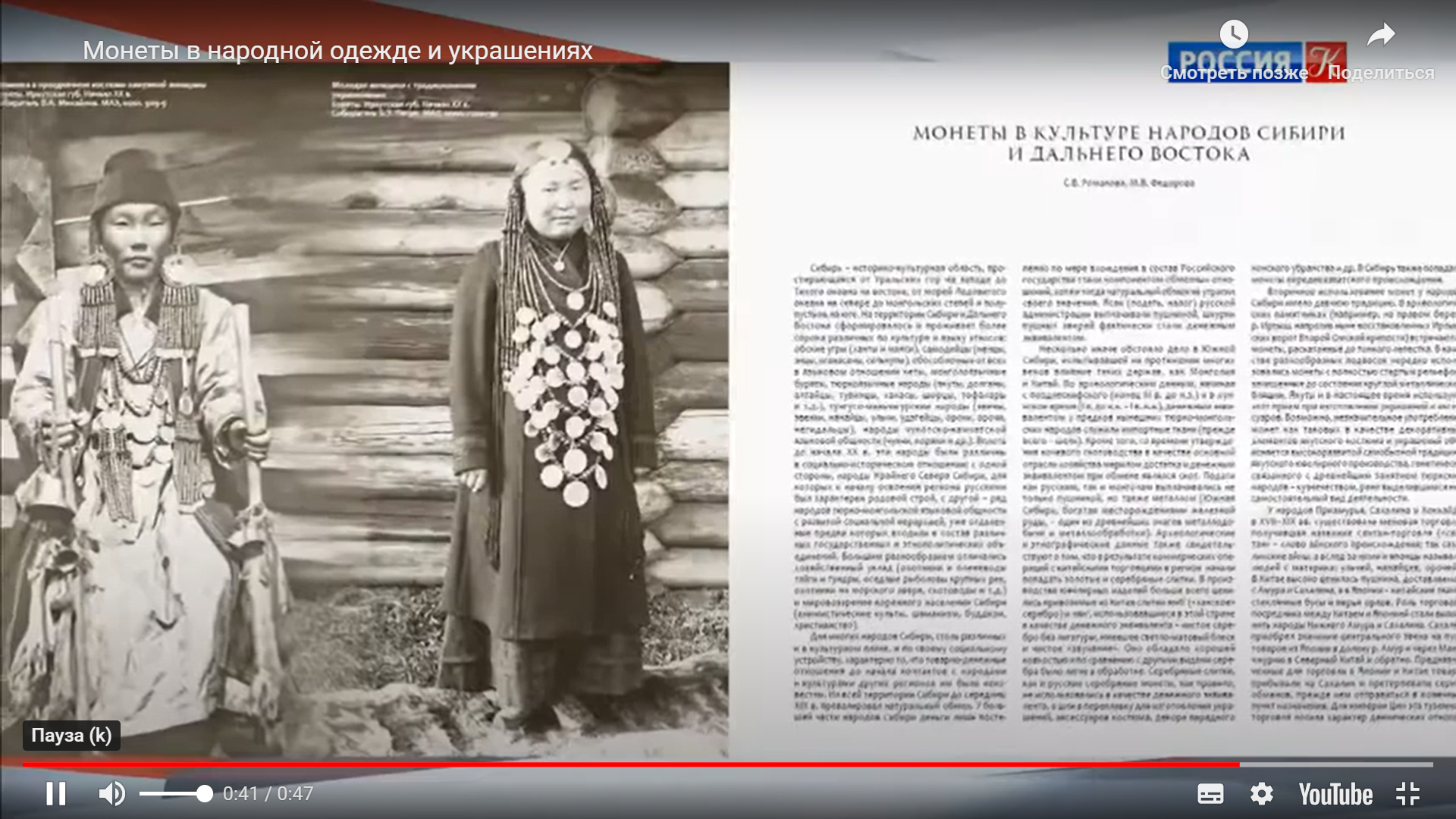

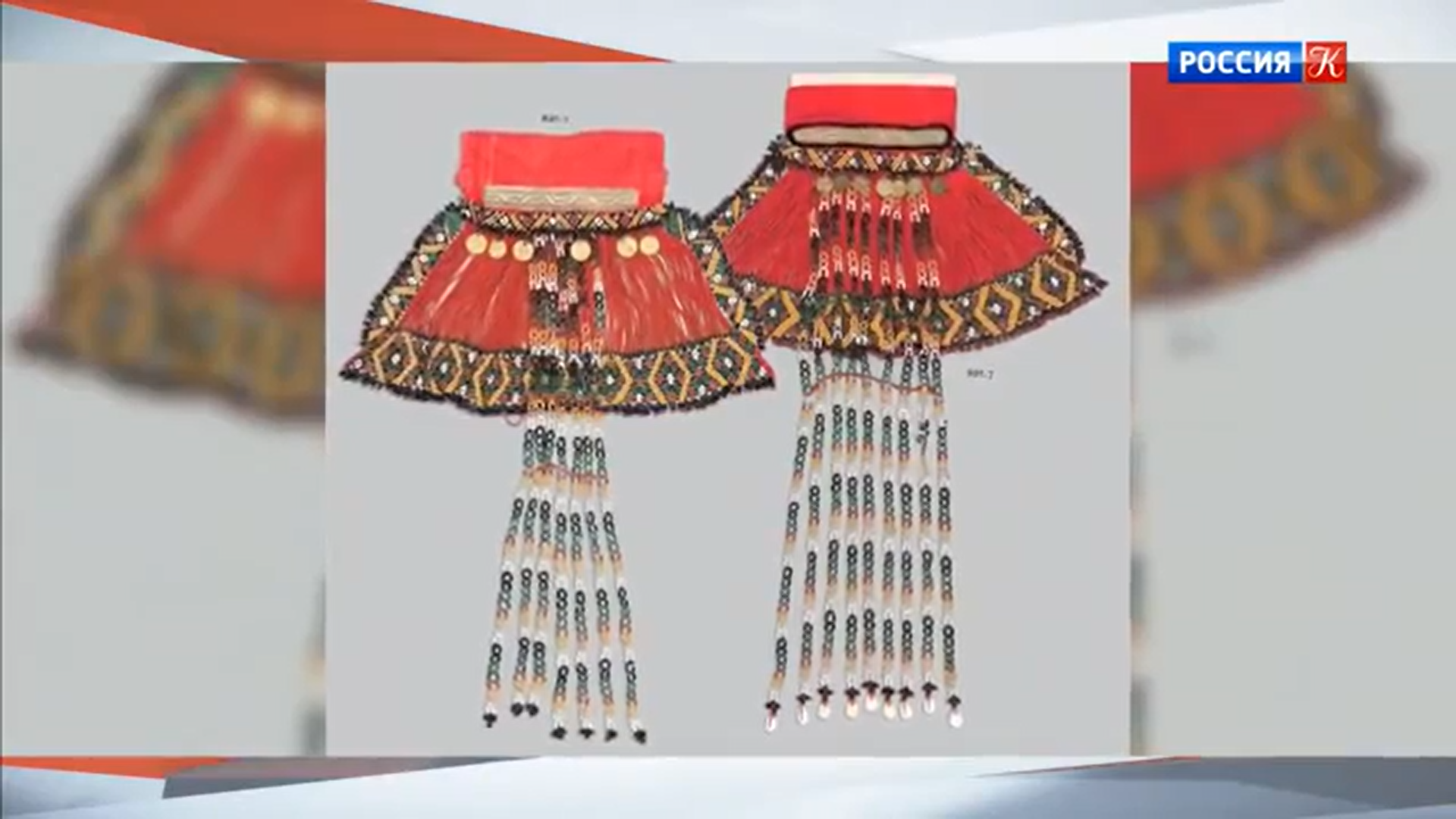

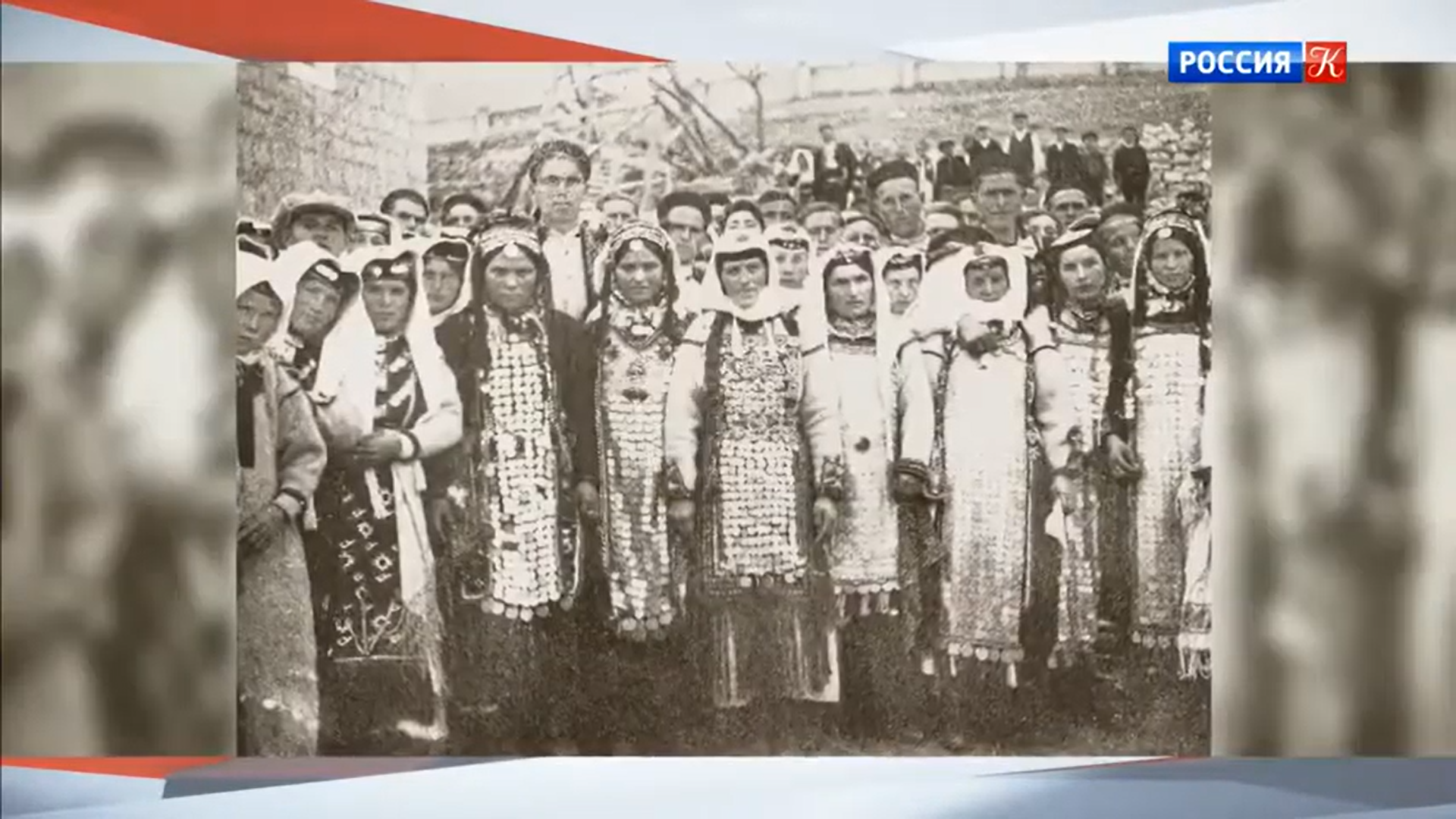

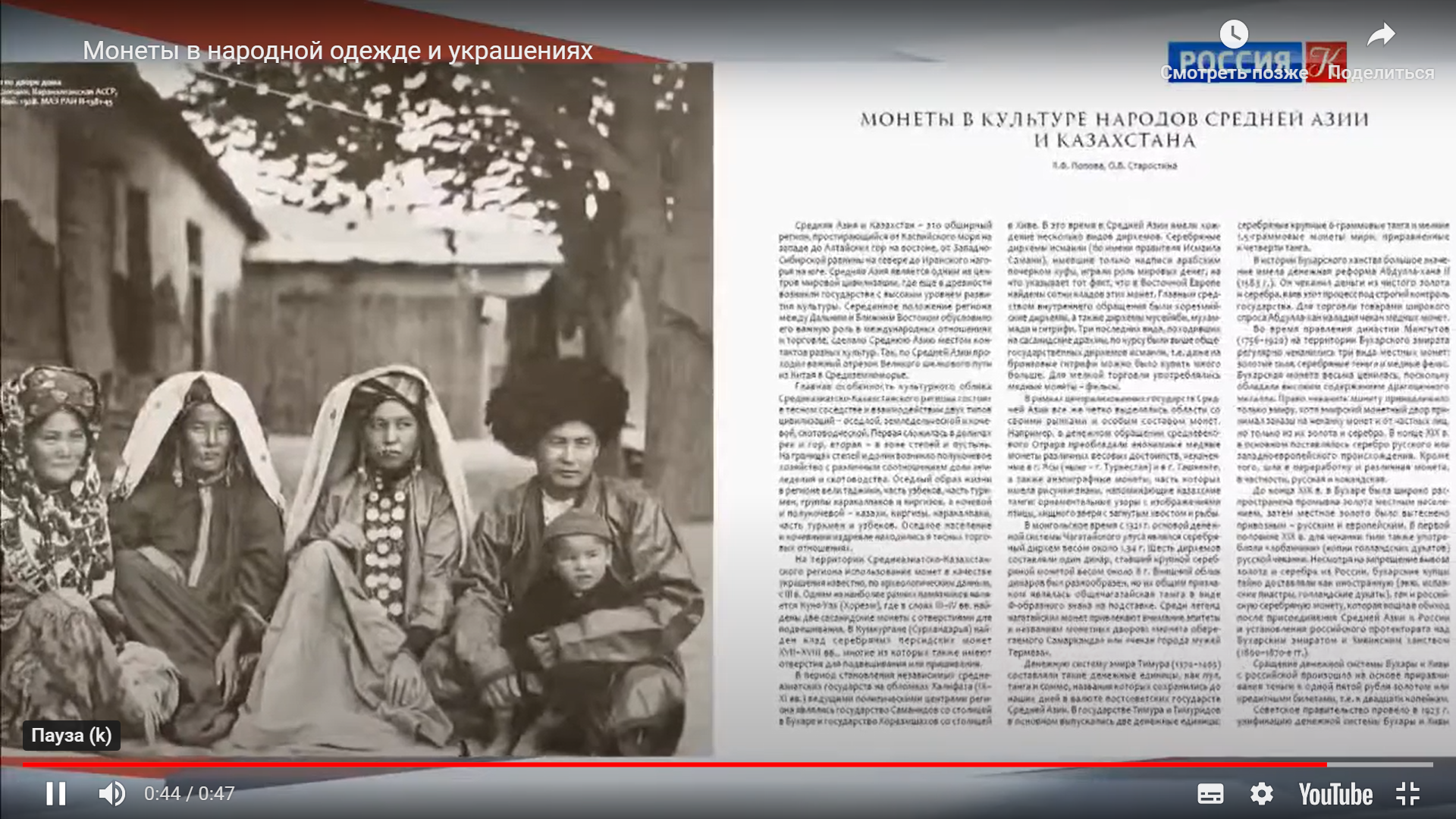

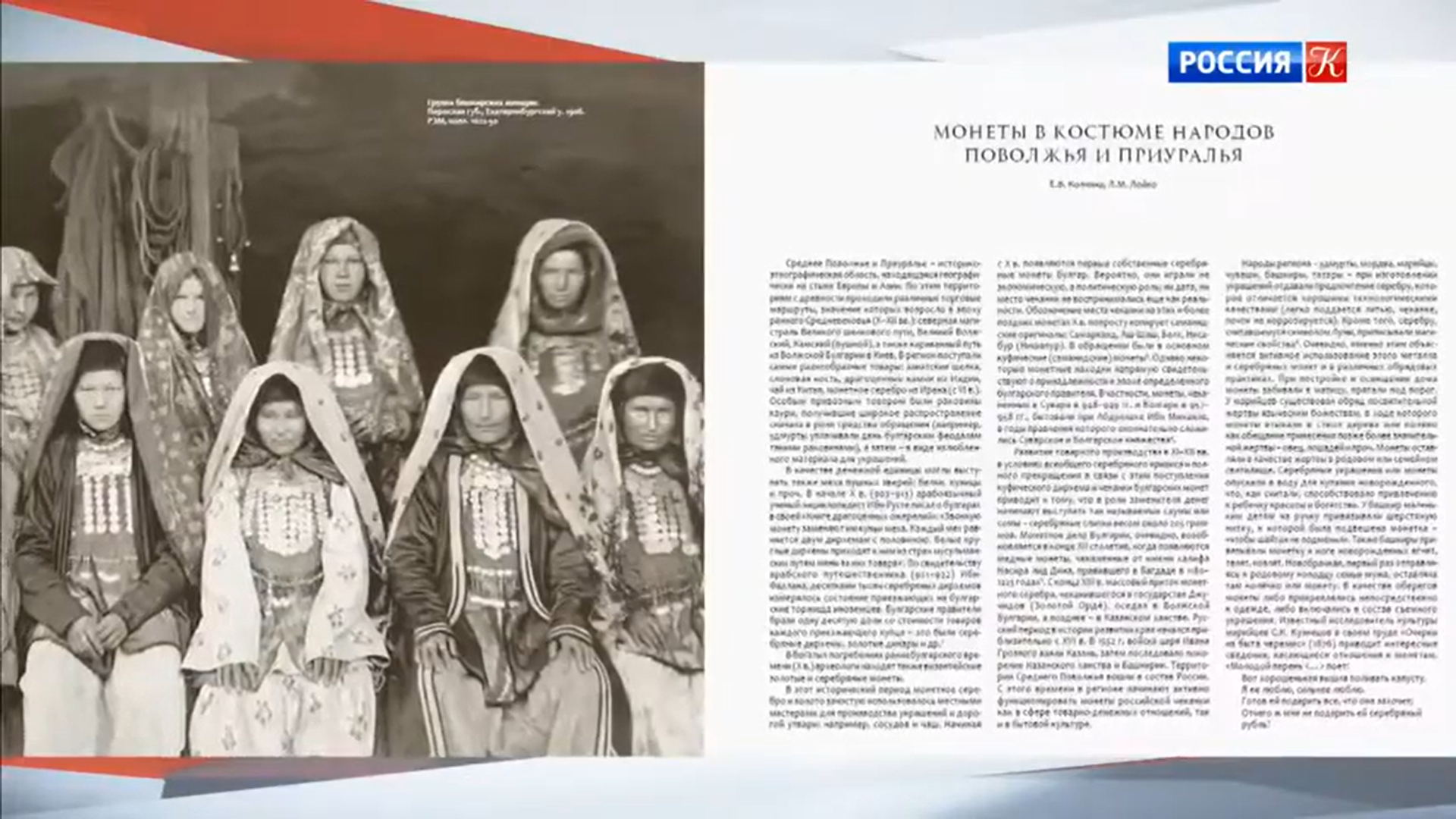

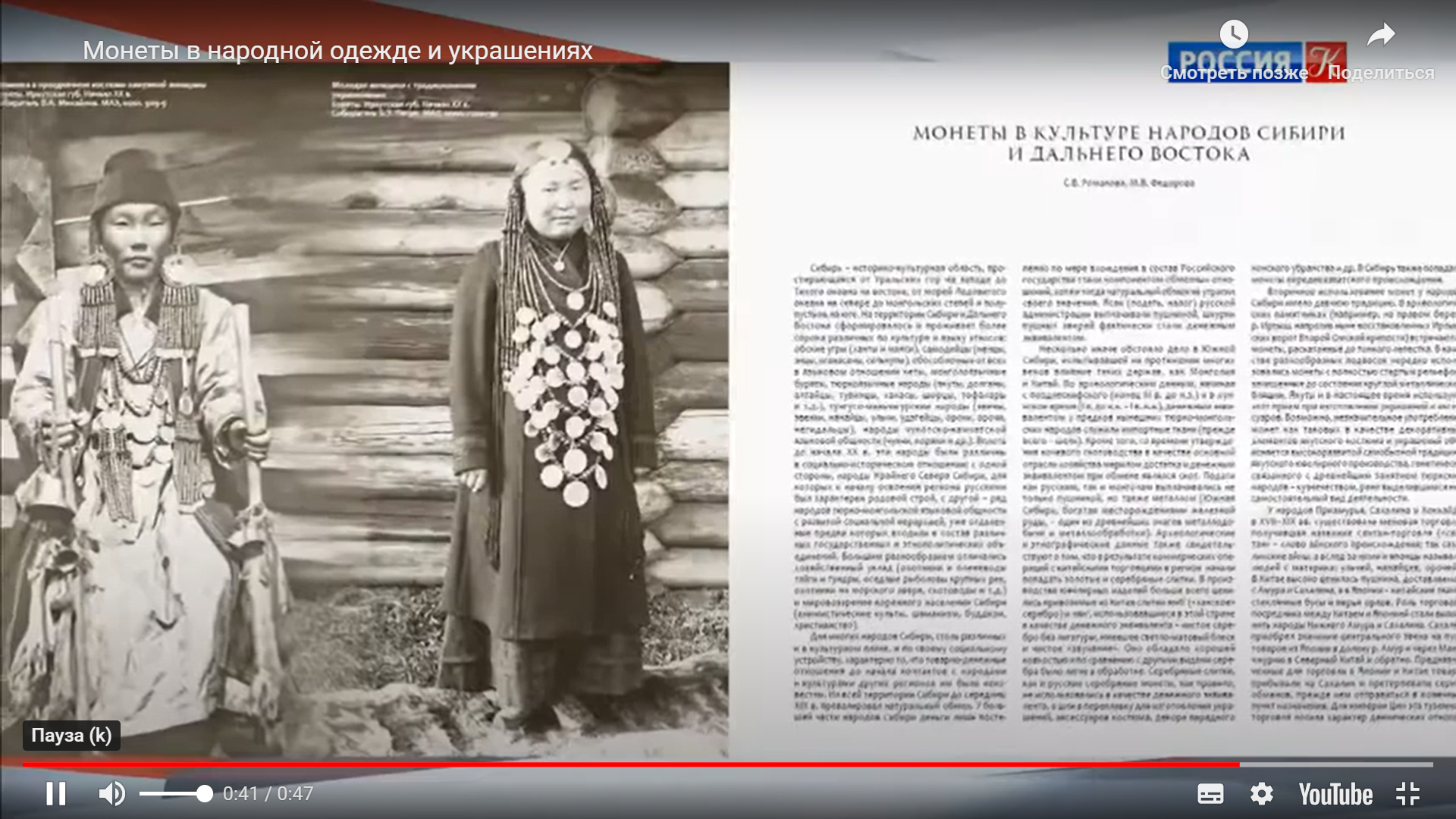

Монеты издавна применялись и в убранстве женской одежды; когда она вешала, монеты отрывали и нашивали на новую (Маниста). Путешественники из Западной Европы, гостившие в России царских и имперских времён, писали в своих воспоминаниях, что «на шее славянки носят больше денег, чем стоит весь их дом». Таким образом, это украшение переходило из поколений в поколение и говорило о благосостоянии семьи. В этнографических музеях можно увидеть одежду из Сибири и Средней Азии, с Кавказа и из Верхнего Поволжья, сохранившую на себе целую «коллекцию» монет за несколько столетий.

Во 2-м веке н.э. славяне приняли денежный счет, а вместе с ними и систему мер и весов римлян. Римляне сами чеканили монеты для «варваров». Именно в это время в некоторых областях славяне расплачивались и пушниной. В северном, лесном регионе роль основной денежной единицы выполнял красивый и прочный мех куницы (отсюда пошло слово «куна»). «Разменной монетой» стала «вeверица», или «векша» (обобщённое название мелких пушных зверей, распространявшееся на шкурки горностая, белки, колонка).

Появилась такая денежная единица как – куна, которая до начала монетного обращения у восточных славян играла роль в их торговле с Арабским Востоком. В связи с тем, что куна была одной из основных платежных единиц, древнерусская денежная система получила название «кунной системы»; в нее входили: гривны, нагаты, куны, резаны и веверицы. Конкретно это были куски шкур со штемпелями на коже. Куна – во всех случаях только мех куницы, нагата (ногата) – пушная шкурка с ногами, резана – обрезная шкурка, мортка – была мордочкой и т.д.

В древности роль платежных средств выполняли драгоценные металлы. Платежеспособность зависело от их веса. Чтобы убедится в отсутствии обмана, люди взвешивали металл, пробовали его на зуб – не олово ли, проверяли звенит ли серебро. Русь не имела собственных месторождений драгоценных металлов. Весь драгоценный металл славянами был получен либо в результате торговли, либо как военная добыча.

С конца 10-го по 11 век, после образования Киевского государства во времена князя Владимира на Руси началась самостоятельная чеканка монеты. Русские золотые назывались «златница», серебряные – «серебренник».

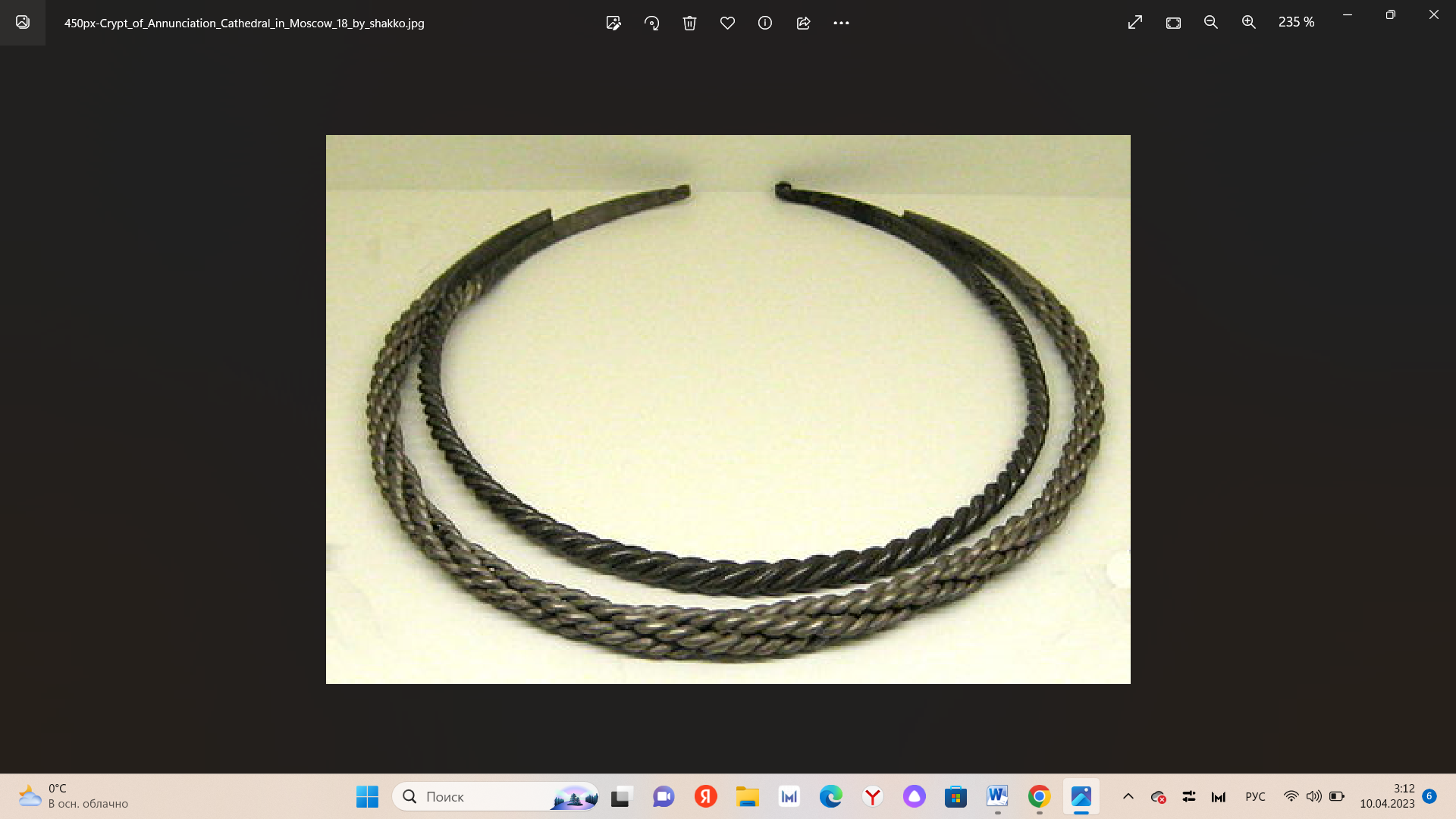

12-14 вв. называют вторым без монетным периодом. Собственная чеканка монеты прекратилась. Монеты западных стран на Руси принимали только на вес, а затем расплавляли, очищали серебро от примесей и отливали из него слитки определенного веса и формы. Эти слитки, названные «гривнами», стали основным платежным средством в русских княжествах.

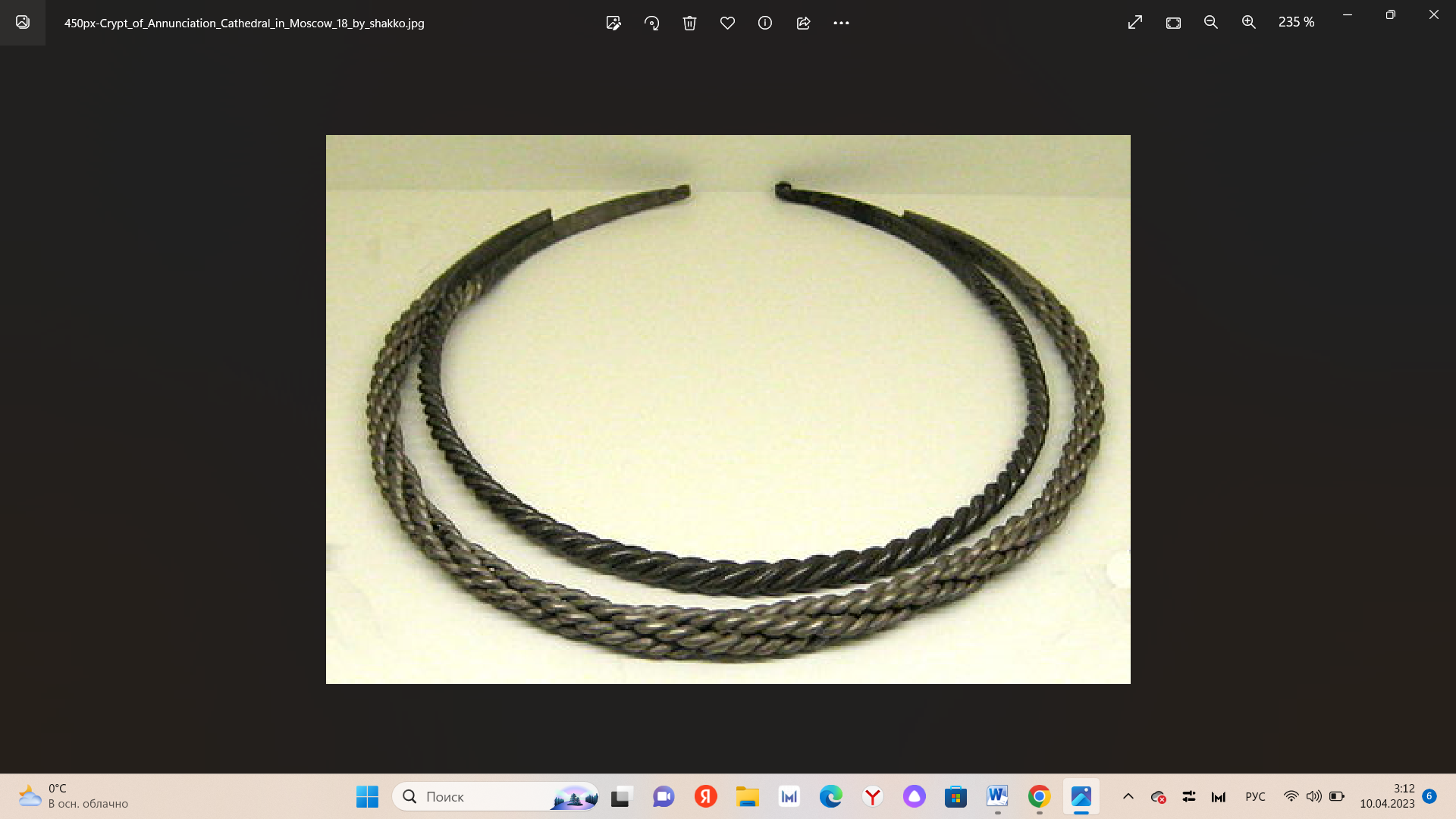

Название «гривна» происходит от украшения из золота или серебра в виде обруча, которое носили на шее (на «загривке»).

Потом это слово приобрело новое значение, т.е. стало соответствовать определенному весу, ценного металла и выглядеть бруском серебра определенного веса (204 гр).

Русские средневековые деньги – в простонародье «чашуйки» - имели форму то капли, то тыквенного семечка, то овала (Петр-1 насмешливо и презрительно называл «чашуйки» - «вошью»).

Для уплаты за средние покупки были неудобны не «чашуйки», не гривны. Чтобы уплатить ½ гривны, ее приходилось разрубать пополам. Считают, что от слова «рубить» и произошло название нашей денежной единицы – рубль.

Таким образом, древний рубль – это новгородская гривна – слиток весом около 204,7 гр (в 1389 году на 1 рубль шло 200 белок).

В 1399 году русские монеты чеканились из расплющенной проволоки.

Русские княжества чеканили медные монеты, носившие название – «пулы» (от татарского «пуло», стоимость ее была незначительна 60-70 пуло равнялась 1 денге – ½ копейки).

С 15 века на московских и близких к ним тверских деньгах на лицевой стороне монеты стал помещаться всадник с саблей (московских денег шло 200 штук на гривну серебра), а на новгородских и псковских – с копьем. И называли в народе монеты по-разному. Московку именовали «сабельной» или «мечевой деньгой», новгородку – «копейной деньгой».

В 1534-1535 гг. была проведена денежная реформа, названная реформой Елены Глинской (по имени матери Ивана Грозного). По реформе в качестве деньги вводилась новгородка. На лицевой стороне их изображался царь верхом на коне с копьем в руке. По изображению эти монеты были названы «копейными деньгами», или копейками. В рубле было 100 денег- копеек, или 200 денег-сабельниц. После этой реформы, которая сделала монетную систему единой, в России стали чеканить только монеты с изображением всадника на коне с копьем в руках. С тех пор название «копейка» прочно заняло место в нашем словаре.

«Копейка рубль бережет», «без копейки и рубля нет», «копеечная душа», «знать цену копейке», «ни копья за душой» - эти образные выражения прочно вошли в русский язык.

Петр-1 провел еще одну денежную реформу, которая была задумана так, чтобы ввести в обращение рубль и его фракции из серебра, копейку и ее фракции из меди.

Реформа вводила в обращение и золото: с 1701 года начат чекан золотых червонцев (3,44г) и двойных червонцев (6,88 г).

Когда реформа была завершена, чеканились только медные полушки, а с1723 года – медные пятаки. В 1724 г. отчеканили медные двухкопеечники, на которых написано «грош» (Слово «грош» произошло от латинского «гроссус» - большой.

Как назывались петровские монеты? Рубль вошел во всеобщее употребление, хотя раньше счет велся на алтыны и деньги (Термин алтын происходит от татарского слова «алты» - шесть и возник на Руси одновременно с появлением в обращении монеты деньги. Алтын ровнялся 6 деньгам.). Название «полтина» и «полтинник» употреблялось одинаково. 10 копеек назывались «гривенник». Полкопейки назывались «деньга», четверть копейки – «полушка» (полденьги), три копейки – «алтын». Монета в 2 рубля (золотая) – червонец.

Правительства Петра-1 начало разработку собственных месторождений драгоценных металлов.

У монеты, как и у медали, две плоскости. «Аверс» - лицевая, «реверс» - оборотная. В простонародии «Орел», «решка». «Орел» - потому что на этой стороне монеты изображен двуглавый орел. «Решка» - синоним решета. Так обозначали оборотную сторону копейки. Видимо надпись на монете, которая и размером, и формой походила на ноготь мизинца, малограмотным и неграмотным людям напоминали переплетение нитей, образующих решетку сита. И стали эту сторону называть решеткой, решетом, решкой.

Кроме двух сторон-плоскостей, у монеты есть образующая поверхность – ребро. На него в целях предохранения денег от подделки и порчи наносятся специальные защитные знаки – гурт.

Из пуда меди (то есть из 16,4 кг) в России чеканили монеты на 16 рублей. Кошелек с пятаками на рублевую сумму, весил один кг.

Цена продуктов питания в России (в рубль за пуд)

| Наименование продукта | 1775 г. | 1913 г. | 2023 г. |

| Мука ржаная………………... Мясо (и рыба)………………. Соль ………………………… | 0.34 0.60 0.40 | 1.12 5.2 0.48 | 1600 Гов-на 6400 480 |

Представьте себе, что человек, решивший сделать тысячерублевую покупку, в 1760 году должен был иметь с собой 1 килограмм 308 граммов золотой или 25 килограммов 850 граммов серебряной монеты. А если он стал бы расплачиваться медью, то ее потребовалось бы целая тонна.

В 1748 году М.В. Ломоносов был удостоен премии в 2000 рублей. Выдали ее ему медью. Чтобы доставить премию домой, потребовалось несколько телег.

29 ноября 1768 года императрица Екатерина 2 подписала манифест. Он объявлял народу, о введении бумажных денег и объяснял, почему вместо монет предлагают бумажки.

Бумажные деньги стали замещать в обращении действительные деньги – золото, серебро. Они представляют стоимость того количества золота, которое в данное время необходимо для обращения, а не того количества, которое на них обозначено (чем меньше у государства золотого запаса, тем меньше стоимость бумажных денег).

До 1926 года выпускались в обращение серебряные и медные монеты. Серебряные – 1 рубль, 1 полтинник, 20, 15, 10 копеек; медные – 5, 3, 2, 1, полушка (½ копейки).

С 1926 года монеты в 5, 3, 2 и 1 копейки стали выпускать из бронзы. С 1931 года вместо серебряных стали выпускать никелевые монеты в 20, 15, и 10 копеек.

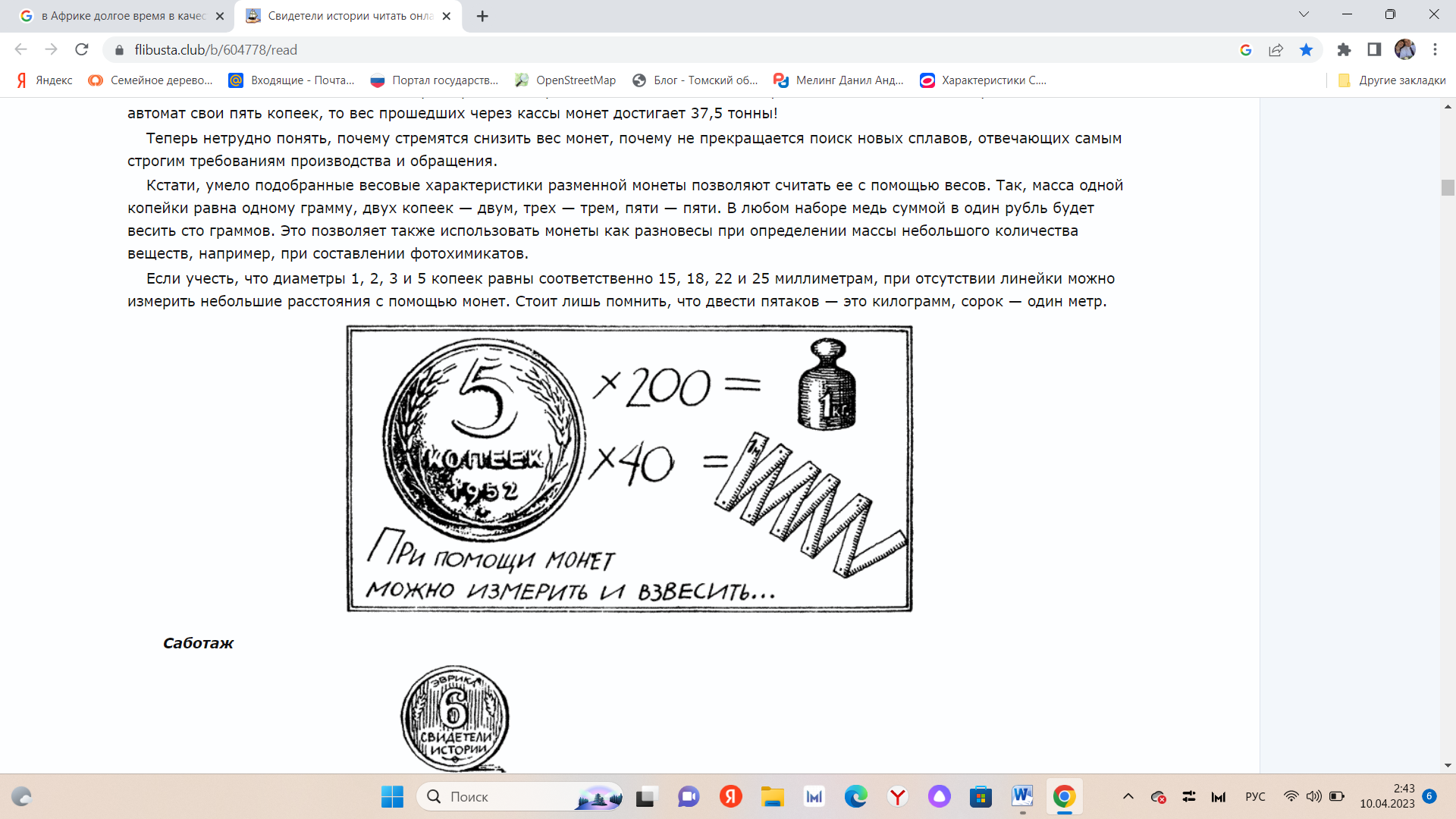

При помощи советских монет, можно было произвести замеры.

В любом языке денежные знаки, помимо официальных названий, имеют и народные прозвища.

Лобанчиками именовали в России иностранные золотые червонцы.

Арабчиками звали у нас голландские дукаты, на которых изображался некто в латах, признанный русскими за арапа.

На золотых французских монетах 14 века чеканилась надпись: «Франкорум рекс» - «король франков». В народе их стали называть франками.

Луидор – французская монета. На русский ее название переводится как «Золотой Луи». На лицевой стороне монеты изображался портрет короля Людовика 13.

Соверен – золотая английская монета была названа так из-за портрета монарха – Суверена.

Наполеондор – золотая монета с изображением императора Наполеона.

В названиях и прозвищах монет – отсветы истории. О многом могут сказать они пытливому исследователю.

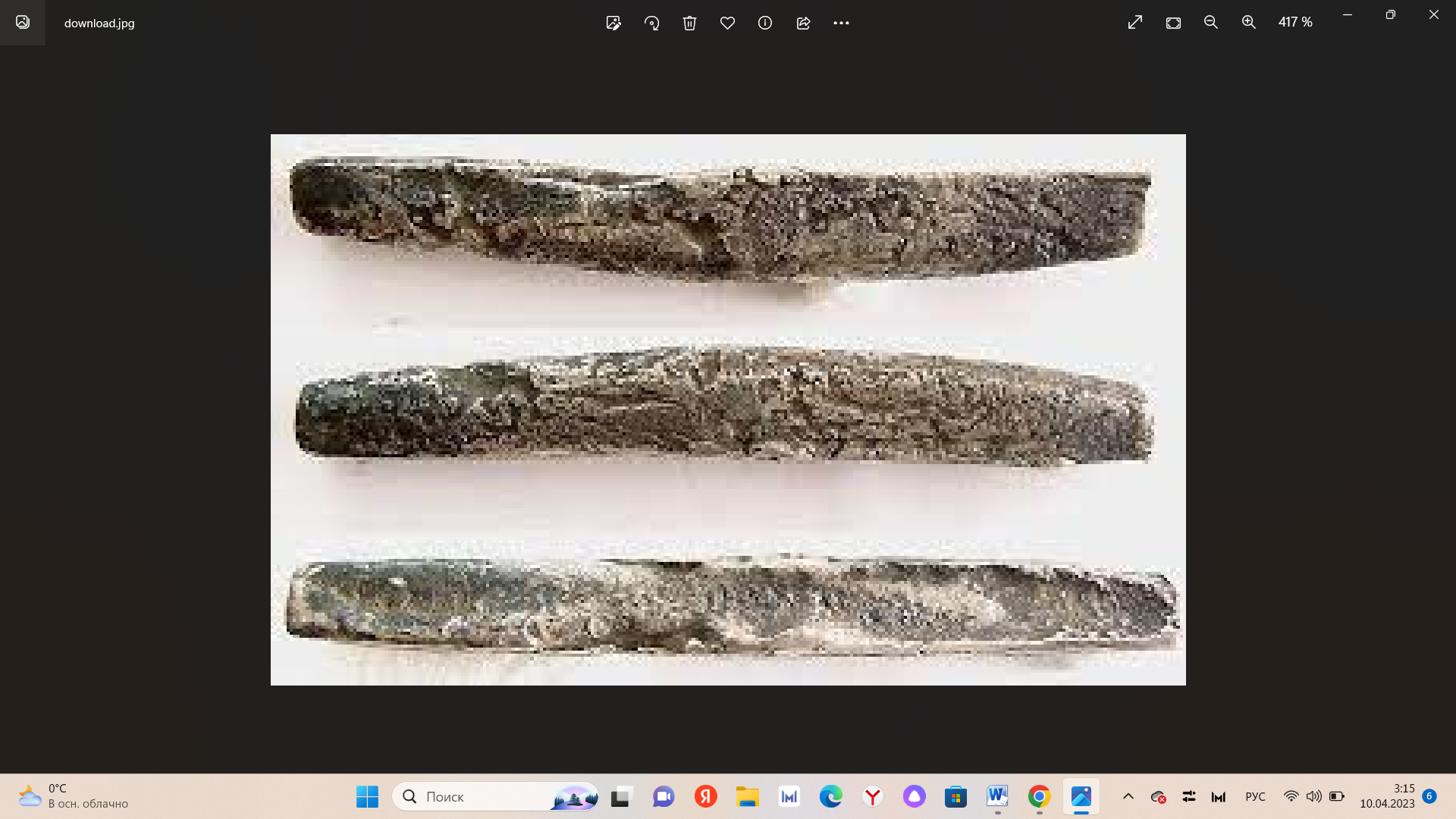

Драхма – греческая монета – получившая название еще в те времена, когда платежным средством служили железные стержни. Шесть штук их, зажатые в ладонь, именовались горстью – драхмой. Лепта, сотая часть драхмы, - самая мелкая разменная монета Греции. «Внести свою лепту». Не правда ли, это русское выражение нам хорошо известно? Только вошло оно в наш язык из греческого. Это достоверный факт.

Не знать истории названий иностранных монет немудрено. А вот все ли мы задумывались над тем, что и советские монеты — да, те самые, которые лежат перед нами на бумажном листе, — носят названия, полученные многие века назад? И потому-то многое из того, к чему мы привыкли и перестали замечать, при внимательном рассмотрении открывает немало интересного.

Возьмем слова «деньги» и «гроши» из нашего лексикона. Каково их происхождение? «Танка» — так называли свои монеты жители древней Индии. «Танга» или «теньга», говорили кочевники-тюрки, потряхивая серебром. «Денга» — так именовалась в XV веке древнерусская монета. В XVIII веке слово несколько осовременили и стали писать «деньга». Сохранилось в нашем языке в слове «деньги» до сих пор.

Слово «грош» произошло от латинского «гроссус» — большой. Впервые монету с таким названием отчеканили в XII веке в Генуе, Флоренции, Венеции. Позже название перешло к большим серебряным монетам во Франции, Чехии, Венгрии, Польше. И по сей день в Австрии разменная монета именуется грошем. В России в 1654 году появился медный грош, приравненный к двум копейкам. После реформы 1839–1843 годов грошем стали называть деньгу. Постепенно слово «грóши» стало синонимом слова «деньги», а «гроши» означает крайне малую сумму наличности или заработка.

Как вы видели и слышали, монета – свидетель нашей интересной и бурной истории. Давайте учиться слушать ее рассказы. Это, право же, интересно!