Конспект урока по информатике

Тема урока: «Кодирование графической информации».

Цели:

образовательная – познакомить учеников с аналоговым и дискретным способом представления графической информации, познакомить с кодированием цвета точки;

развивающая – развивать познавательный интерес учащихся, навыки работы на компьютере, умение конспектировать;

воспитательная ‑ воспитать самостоятельность и ответственность при изучении нового материала, формировать информационную культуру учащихся, воспитать внимательность, аккуратность, дисциплинированность.

Требования к знаниям и умениям учащихся:

Учащиеся должны знать: что представляют аналоговый и дискретный способы представления информации, что такое пространственная дискретизация, формулу для нахождения цветов в палитре.

Учащиеся должны уметь: решать задачи, связанные с нахождением цветов в палитре.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.

Учебно-методическое и программное обеспечение урока:

учебник: Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Н.Д. Угринович. – 5-е изд.‑ М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 212 с.

Microsoft Office Power Point.

Оборудование урока:

интерактивная доска;

компьютер;

презентация для сопровождения урока.

План урока:

Организационный момент (2 мин).

Проверка домашнего задания (7 мин).

Объяснение нового материала (15 мин).

Закрепление нового материала (17 мин).

Домашнее задание (2 мин).

Подведение итогов урока (2 мин).

Ход урока:

Организационный момент – 2 мин.

Учитель приветствует учеников, проверяет их готовность к уроку и отсутствующих.

Проверка домашнего задания – 7 мин.

(Фронтальный опрос учащихся по материалу, пройденному на прошлом уроке).

Учитель: Сейчас мы повторим материал прошлого урока, затем изучим новый материал, и в конце урока решим несколько задач.

Учитель: Когда используются системы оптического распознавания символов?

Ученик: При создании электронных библиотек и архивов, путем перевода книг и документов в цифровой компьютерный формат, при переходе предприятий от бумажного к электронному документообороту, при необходимости отредактировать полученный по факсу документ используются системы оптического распознавания символов.

Учитель: Какие методы распознавания используют системы оптического распознавания?

Ученик: Растровый и структурный.

Учитель: Когда начали создаваться системы распознавания рукописного текста?

Ученик: С появлением первого карманного компьютера в 1990 году.

Объяснение нового материала ‑ 15 мин.

Учитель: Молодцы, с вопросами вы справились, теперь давайте приступим к изучению новой темы. Открываем тетради, записываем число и тему урока: «Кодирование графической информации» (слайд 1).

При аналоговом представлении физическая величина принимает бесконечное множество значений, причем ее значения изменяются непрерывно. При дискретном представлении физическая величина принимает конечное множество значений, причем ее значения изменяются скачкообразно. Запишем это в тетрадях (слайд 2).

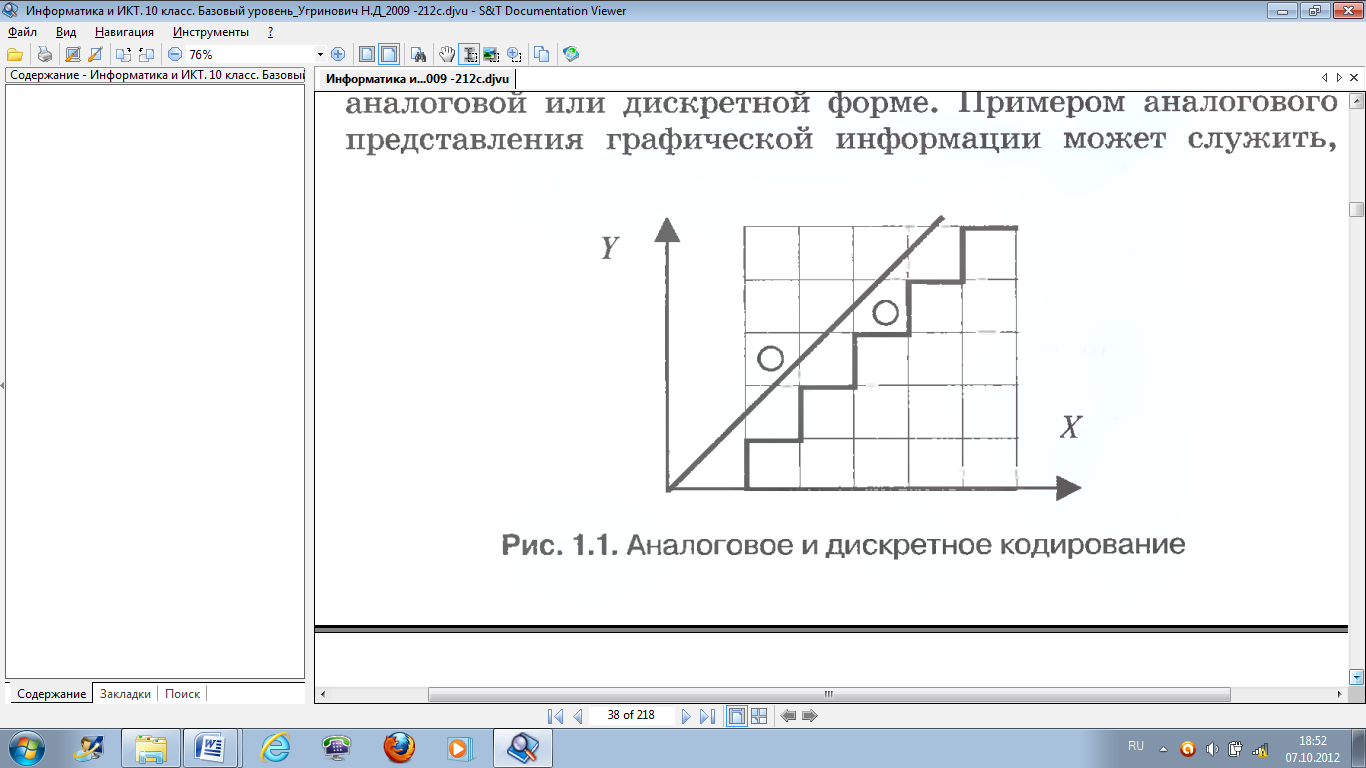

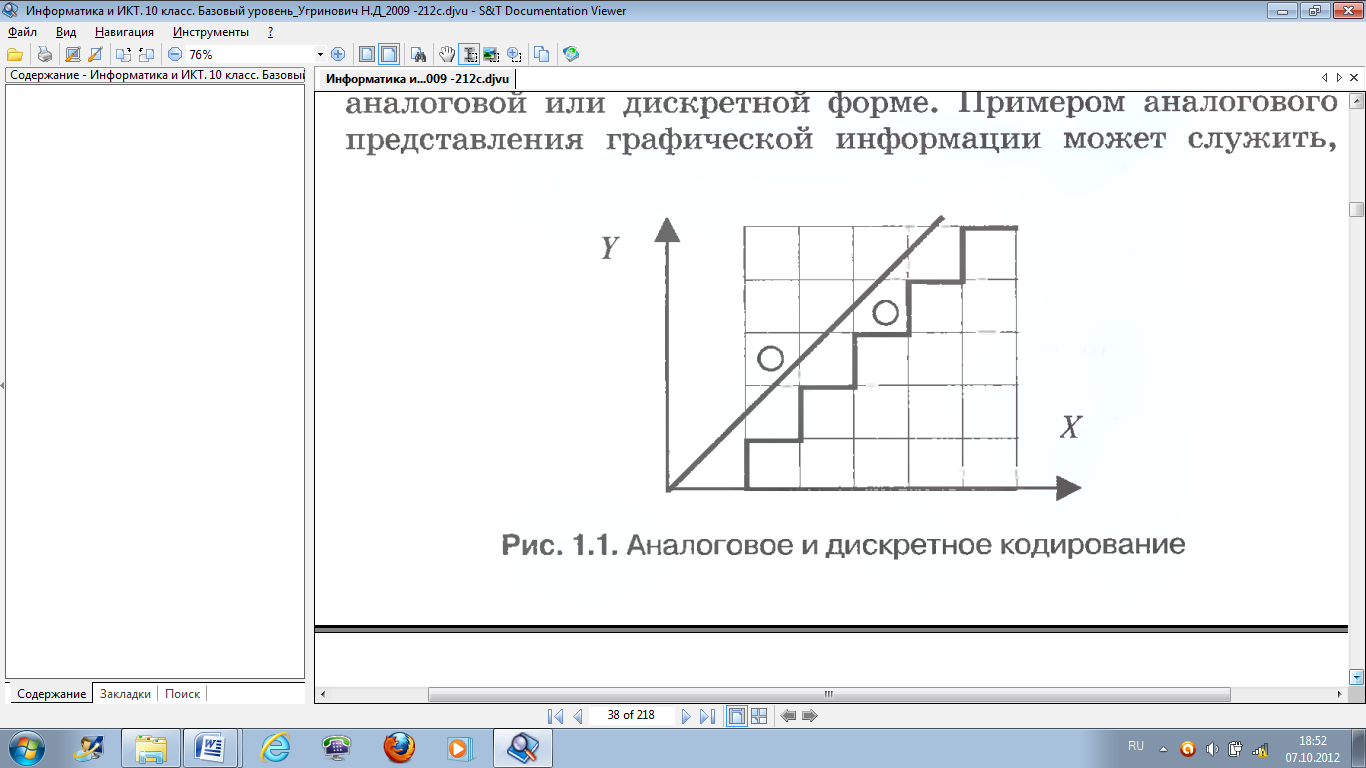

В качестве примера аналогового и дискретного представления информации можно привести наклонную плоскость и лестницу. Положение тела на наклонной плоскости и на лестнице задается значениями координат X и Y. При движении тела по наклонной плоскости его координаты принимают бесконечное множество непрерывно изменяющихся значений из определенного диапазона, а при движении по лестнице – значения только из определенного набора, причем меняющиеся скачкообразно.

Обратите внимание на рисунок 1.1. (слайд 3).

Графическая информация может быть представлена в аналоговой и дискретной форме. Примером аналогового представления графической информации может служить, например, живописное полотно, цвет которого изменяется непрерывно, а дискретного – изображение, напечатанное с помощью струйного принтера и состоящее из отдельных точек разного цвета.

Запишем в тетрадях: Преобразование графической информации из аналоговой формы в дискретную производится путем пространственной дискретизации, т.е. разбиения непрерывного графического изображения на отдельные элементы (слайд 4).

В результате пространственной дискретизации графическая информация представляется в виде растрового изображения, которое формируется из определенного количества строк, которые, в свою очередь, содержат определенное количество точек (пикселей).

Растровое изображение характеризуется разрешением. Разрешение монитора выражается обычно в виде двух целых чисел, например: 1600x1200. Эти числа означают размеры изображения в пикселях по горизонтали и вертикали. Разрешение принтеров и сканеров обычно указывается в dpi – это количество пикселей по горизонтали и вертикали на дюйм (например, 2400х1200 dpi).

Качество растрового изображения тем выше, чем больше его разрешение, т.е. чем меньше размер точки, и, соответственно, чем больше количество точек составляет изображение.

В процессе пространственной дискретизации производится кодирование, т.е. присваивание каждой точке конкретного значения цвета в форме кода.

Качество дискретного изображения тем выше, чем большее количество цветов используется. Совокупность используемых цветов образует палитру цветов.

Запишем в тетрадях следующее: Количество цветов N в палитре, и количество информации I, необходимое для кодирования цвета каждой точки (глубина цвета), связаны между собой и могут быть вычислены по формуле:

N=2I (слайд 5).

Наиболее распространенными значениями глубины цвета при кодировании цветных изображений являются 8, 16 или 24 бита на точку. Зная глубину цвета по формуле N=2I, можно вычислить количество цветов в палитре.

С экрана монитора человек воспринимает цвет как сумму излучения трех базовых цветов: красного, зеленого и синего. Такая система цветопередачи называется RGB, по первым буквам английских названий цветов (Red – красный, Green – зеленый, Blue ‑ синий).

Напечатанное на бумаге изображение человек воспринимает в отраженном свете. Если на бумагу краски не нанесены, то падающий белый свет полностью отражается и мы видим белый лист бумаги. Если краски нанесены, то они поглощают определенные цвета. При печати изображений на принтерах используется палитра цветов в системе CMY, цвета в которой формируются путем вычитания из белого цвета определенных цветов (Cyan – голубой, Magenta – пурпурный и Yellow - желтый).

Закрепление нового материала – 17 мин.

Учитель: Для закрепления нового материала решим следующие задачи:

Задача 1: Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10х10 точек. Какой объем памяти займет это изображение?(слайд 6)

Решение: Объем видеопамяти рассчитывается по формуле: V=I*X*Y, где I – глубина цвета отдельной точки, X, Y –размеры экрана по горизонтали и по вертикали (произведение х на у – разрешающая способность экрана).

Количество точек – 100.

Так как всего два цвета – черный белый, то глубина цвета равна 1 (2I=2).

Объем памяти равен: V=I*X*Y=1*10*10=100 бит.

Ответ: 100 бит.

Задача 2: Для хранения растрового изображения размером 128х128 пикселей отвели 4 КБ памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? (слайд 7)

Решение:

Определим количество точек изображения. 128*128=16384 точек или пикселей.

Объем памяти на изображение 4 Кб выразим в битах, так как V=I*X*Y вычисляется в битах. 4 Кб=4*1024=4 096 байт = 4096*8 бит =32768 бит

Найдем глубину цвета I =V/(X*Y)=32768:16384=2

N=2I , где N – число цветов в палитре. N=4

Ответ: 4

Задача 3:Какой объем видеопамяти необходим для хранения 4-х страниц изображения, если битовая глубина равна 24, а разрешающая способность дисплея 800х600 пикселей?(слайд 8)

Решение:

Найдем объем видеопамяти для одной страницы: 800*600*24=11520000 бит =1440000 байт =1406,25 Кб ≈1, 37 Мб

1,37*4 =5,48 Мб ≈5.5 Мб для хранения 4 страниц.

Ответ: 5,5 Мб.

Задача 4: Определить объем видеопамяти компьютера, который необходим для реализации графического режима монитора High Color с разрешающей способностью 1024 х 768 точек и палитрой цветов из 65536 цветов. (слайд 9)

Решение: По формуле N=2I , где N – количество цветов, I – глубина цвета определим глубину цвета. 2I =65536

Глубина цвета составляет: I = log265 536 = 16 бит.

Количество точек изображения равно: 1024´768 = 786 432

Требуемый объем видеопамяти равен: 16 бит ´ 786 432 = 12 582 912 бит = 1572864 байт = 1536 Кб =1,5 Мб

Ответ: 1,5 Мб

Домашнее задание – 2 мин.

Учитель: Ребята, откройте, пожалуйста, свои дневники и запишите домашнее задание (Слайд 10).

Записи в дневниках: п. 1.2.1 и записи в тетради выучить.

6. Подведение итогов – 2 мин.

Учитель: Итак, сегодня мы узнали, как происходит кодирование графической информации, познакомились с аналоговым и дискретным способом представления графической информации, узнали, что такое пространственная дискретизация, а также решили несколько задач. (Выставляются оценки за работу на уроке).

Самоанализ урока информатики

«Кодирование графической информации»

Анализ цели урока

Данный урок проводится по плану в соответствии с тематическим планированием.

На урок были поставлены следующие цели:

образовательная – познакомить учеников с аналоговым и дискретным способом представления графической информации, познакомить с кодированием цвета точки;

развивающая – развивать познавательный интерес учащихся, навыки работы на компьютере, умение конспектировать;

воспитательная ‑ воспитывать самостоятельность и ответственность при изучении нового материала, формировать информационную культуру учащихся, воспитывать внимательность, аккуратность, дисциплинированность.

Образовательная и развивающая цели урока соответствуют необходимому уровню знаний и умений учащихся. Материал подобран в соответствии со школьной программой. Воспитательная цель урока поставлена с учетом особенностей класса.

При проведении урока цели его были достигнуты.

Анализ структуры и организации урока

Структура урока соответствует целям урока и его типу — это урок усвоения новых знаний:

Организационный момент (2 мин).

Проверка домашнего задания (7 мин).

Объяснение нового материала (15 мин).

Закрепление нового материала (17 мин).

Домашнее задание (2 мин).

Подведение итогов урока (2 мин).

Этапы урока логически связаны. Проверка домашнего задания учащихся служит основой для дальнейшего изучения темы. Закрепление теоретического материала способствует его лучшему усвоению.

Время урока распределено рационально по этапам.

Урок проводится в компьютерном классе. Для обеспечения экономичного использования времени на уроке учащиеся отвечали на вопросы с места. Принимали активное участие в диалоге.

Перед началом урока была подготовлена интерактивная доска, были записаны дата проведения и тема урока. Урок был проведен в достаточно быстром темпе. В конце урока были подведены его итоги, задано домашнее задание, всем ученикам поставлены оценки. Все запланированное на данном уроке было реализовано.

Анализ содержания урока

Объем нового материала является оптимальным по учебной программе. Изложение материала было последовательным, логически правильным.

В ходе урока внимание учащихся акцентировалось на основных понятиях.

Содержание урока очень хорошо подходит для формирования самостоятельного мышления и активной учебной деятельности, для развития логического мышления школьников и повышения интереса к предмету.

Анализ методики проведения урока

На данном уроке использовались различные методические приемы, методы и средства: конспектирование, беседа, диалог, решение задач. Методические приёмы соответствовали возрастным особенностям учащихся, целям, поставленным в начале урока.

Мои взаимоотношения с учащимися на уроке носили характер сотрудничества и взаимопонимания. Мне удалось быстро настроить детей на работу, установить необходимый контакт с учащимися, характерный для учёбы микроклимат в классе.

В ходе данного урока использовалась компьютерная презентация для сопровождения урока. По ходу урока я делал необходимые записи на интерактивной доске.

С целью закрепления нового материала, были решены несколько задач.

Во время урока старался следить за своей речью. Она бала выразительна, ярка, что способствовала поддержанию интереса учащихся к уроку, голосом выделял важные моменты, при объяснении теории точно использовала специальную терминологию.

Анализ работы учащихся на уроке

Учащиеся активно работали на всех этапах урока. Все учащиеся имеют навыки самоконтроля, выражают самостоятельность суждений и глубину имеющихся знаний. В ходе урока ребята старались оказать помощь друг другу, внимательно выслушивали ответ товарища, не перебивали учителя.

Анализ домашнего задания

Для проверки домашнего задания предыдущего урока был проведен устный опрос по заранее составленным вопросам.

На данном уроке также было задано домашнее задание, носящее, прежде всего, закрепляющий характер. Объем домашнего задания оптимальный, охватывает необходимый минимум, предусмотренный программой, и закладывает основу для дальнейшего расширения знаний и умений.

Оценка санитарно-гигиенических условий урока

Санитарное состояние класса хорошее, в кабинете — естественное освещение справа, искусственное — сверху над каждой партой; при любом расположении солнца блики в кабинете будут отсутствовать. Во время перемены кабинет проветривается.

В кабинете имеется интерактивная доска, которая является отличным средством повышения наглядности. Записи на доске и слайды видны со всех парт.

Ученики сидят на уроке по двое за партой, которые расположены на достаточном расстоянии от компьютерных мест. Школьная мебель удобная. На уроке все учащиеся сидят ровно, правильно. Ученики, имеющие проблемы со зрением, сидят на первых двух партах ближе к центру.

Кабинет оборудован школьными шкафами с необходимыми методическим и дидактическим материалом, пособиями, учебниками.

Записи в тетради чередовались с устными обсуждениями материала урока, что способствовало отсутствию утомляемости на уроке.

Психологический анализ урока

В ходе урока поддерживался хороший эмоциональный фон класса. Ученики проявляли внимание и интерес на всех этапах урока. Они активно работали при поверке домашнего задания, при изучении нового материала и при решении задач. Содержание и организация урока способствовали общему развитию личности школьника и ученического коллектива.