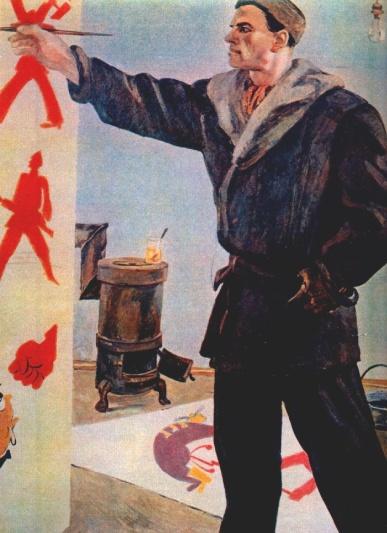

| У.: - Что реального и что фантастического вы нашли в этом стихотворении? Д.: - Реальное: описание местности (деревня, природа, то, что солнце встаёт каждое утро и т.п), фантастическое: (отклик Солнца на слова Поэта, разговор) У.: - Каким вы представляете поэта теперь? Д.: - Тружеником, устающим от своей работы, но живущим ею, имеющим большое значение в жизни общества и т.п. У.:- Какие и насколько разные эмоции испытывает герой-поэт на протяжении стихотворения? Д.: - Усталость от жары, раздражение, негодование, страх, смущение, успокоение, вдохновение, радость, гордость. У.: - Какова главная мысль стихотворения? Можно ли её выразить строками из стихотворения? Д.: - Главная мысль в том, что каждый должен выполнять свою работу. У.: - Для более детальной работы над текстом стихотворения выделяем в нем композиционные части. (Презентация 2) Ребята, на слайде вы видите названия композиционный частей стихотворения. Расположите их в верной последовательности и запишите в тетрадь. 1. Экспозиция. «Обыденная работа поэта». 2. Завязка и развитие действия. «Ссора поэта с солнцем. Приглашение "на чай"». 3. Кульминация. «Шествие солнца. Разговор поэта со светилом». 4. Развязка. «Поэтическое кредо поэта». У.: - Давайте проанализируем мир поэтических приемов Маяковского, рассмотрев каждую из частей стихотворения. Это и будет следующим этапом нашего путешествия. 1. «Обыденная работа поэта». У.: - Для чего поэту понадобился прием преувеличения в начале стихотворения: «В сто сорок солнц закат пылал»? Д.: - Чтобы ярче, образнее показать изнуряющую жару июля. У.: - Как называется такой прием в литературе? (ГИПЕРБОЛА). Запишите. Попробуйте объяснить речевой оборот «жара плыла»? Д.: - Очень жарко, жара осязаема, как река, только не с прохладной, а горячей водой. У.: - Как называется такой прием в литературе? (МЕТАФОРА). Запишите. С каким чувством поэт произносит фразу «На даче было это»? Д.: - Обыденности и... разочарования: увы, от жары не спасает даже дачная обстановка. У.: - Да, поэтическая гипербола в экспозиции стихотворения задает тон всему повествованию: разгар лета, дача на Акуловой горе, жарко... Как вы себе ее представляете? (ответы детей) У.: - Какая интонация, какой ритм нам понадобятся, чтобы при чтении передать картину этого поселка? Д.: - Интонация размеренная, неторопливая, хотя и внутренне напряженная. У.: - Но вот поэт приоткрывает нам небольшую тайну, известную только ему. Куда каждый вечер уходит солнце? (ответы детей) У.: - Маяковский отвечает на этот вопрос по-своему, как истинный поэт. Почему он употребляет слово «наверно»? Д.: - Поэт не совсем уверен, но он предполагает, что солнце спускается в некую «дыру», расположенную «за деревнею». В этом сквозит какое-то наивное, даже детское представление о мире: солнце не уходит далеко, оно «ночует» на краю деревни, чтобы наутро «снова мир залить» своими лучами... У.: - Очень хорошо. Наступает новое утро. Изменилось что-то в мире? Нет, все то же, что и вчера. Чем недоволен поэт, почему он зол? Д.: - Поэта удручает обыденность, привычный порядок вещей. Никаких перемен! 2. «Ссора поэта с солнцем. Приглашение «на чай». У.: - Не кажется ли вам, что начало второй части напоминает повествование? Что предвещает такое начало? Д.: - «И так однажды...» - это начало многих занимательных историй, легенд, сказок, случаев из жизни... У.: - Как поэт выражает свою злость? Д.: - «Разозлясь, что в страхе все поблекло». Можно сказать, что злость породила страх, все меркнет, «бледнеет» перед раздраженным человеком... У.: - Какие слова по отношению к солнцу употребляет автор? Д.: - Слазь! Дармоед! Довольно шляться! Неженка!.... …Зашло бы У.: - Подумайте, почему поэт употребляет резкие и несколько грубоватые слова, обращаясь к солнцу? Как их называют еще? Д.: - Просторечные слова. У.: - Запишите. Справедливы ли такие слова? Д.: - Наверное, нет. Солнце - не «дармоед», не «неженка», оно согревает землю своим теплом, дает жизнь всему живому... У.: - Какой работой занят поэт? Нравится ли она ему? Д.: - Рисует плакаты: «сиди, рисуй плакаты»; работа утомительная, монотонная, но долг художника превыше усталости. У.: - Слышит ли солнце поэта, отреагировало ли на его грубость? (ответы детей) Итак, солнце «не слышит» поэта, ведь он бранится, называя светило «неженкой» и «дармоедом». Кому же приятно услышать такое в свой адрес? Алое светило, не замечая брани поэта, величаво проплывает себе по небу. Но не тут-то было! Наш поэт не привык отступать! Ругаются только злые, неуверенные в себе люди, вздорные и невоспитанные. А может быть... Дерзкая мысль: пригласить светило... в гости?! На чай... С каким чувством прозвучало это приглашение? Д.: - Поэт меняет гнев на милость: «Погоди! послушай, златолобо...» У.: - Что это за слово? Как его называют? Как вы понимаете неологизм поэта «златолобо»? Запишите. Д.: - Очень красивое слово! От него веет какой-то сказочной стариной. Вновь краткое прилагательное, насыщенное звуками [о], оно создает эффект величия, царственности и какой-то человечности. Солнце - живое! У.: - Давайте вернемся к ряду слов: Сначала - повелительное наклонение: «Слазь!», «довольно шляться», «Погоди!», «послушай», а потом - «зашло бы». Интонация сменилась: от пренебрежительного раздражения - к примирительному и дружелюбному тону. Реакция появилась? Что случилось? Как поэт передает свой испуг? Д.: - Восклицательными предложениями: «Что я наделал! Я погиб!» В них чувствуется раскаяние за дерзкое приглашение солнца «на чай». 3. «Шествие солнца. Разговор поэта со светилом». У.: - Нарисуйте словами, как вы представляете себе «шествие солнца»? Какой смысл заложен в метафоре «луч-шаги»? Д.: - Огромное светило шагает по земле... лучами! Оно приходит к поэту «по доброй воле», не рассердившись на бранные слова. Большое, грузное, «ввалилась солнца масса»; тесновато ему в комнате поэта: изо всех «щелей», «окошек», «дверей» просачиваются его лучи. Оно устало, «дух переведя», говорит «басом»... У.: - Какое событие произошло с солнцем впервые? Д.: - «Гоню обратно я огни / впервые с сотворенья». У.: - Верно, «не поэт устремляет завороженный взгляд в космос, а небесное светило запросто, "по-свойски", приходит к поэту в гости». Какие детали быта помогают придать образам поэта и солнца характер обыденности? Д.: - «Чаи гони, / гони, поэт, варенье». У.: - Солнце не смущает непривычная обстановка, к чему излишние церемонии: раз пригласил поэт на чай, что ж, «гони» чай и еще... варенье. Так вкуснее, интереснее! Какой смысл мы вкладываем во фразеологизм «гонять чаи»? Д.: - Наверное, чрезмерно увлекаться чаепитием в ущерб работе, важным делам. У Маяковского повелительное наклонение глагола имеет просторечное значение «давай». У.: - Можно считать разговор солнца с поэтом кульминацией стихотворения? Как чувствует себя поэт в этом удивительном соседстве? Гостеприимен ли он? Д.: - Поэт сначала растерян, «сконфужен», «сел на уголок скамьи». У.: - Но вспомним, кому как не Маяковскому, родившемуся и выросшему на Кавказе, не знать законов гостеприимства? Может быть, «самовар» здесь как символ гостеприимства, как, впрочем, и «чай» и «варенье»... Почему же рассеиваются страх и скованность в поэте? Из солнца струится «ясь» — свет, ясность (НЕОЛОГИЗМ). О чем и как ведут беседу поэт и солнце? Д.: - Поэт забывает о своей «степенности», их беседа — о простом и привычном: «про то, про это», «что-де заела РОСТА» - о работе. Они говорят о своем, что составляет смысл их существования. У.: - Как поэт ощущает себя в присутствии солнца? Д.: - Он уже «на ты» со светилом, «дружбы не тая», «бьет по плечу» солнце, их разговор становится непринужденным и нескучным: «Болтали так до темноты». У.: - Какой смысл вкладывает Маяковский в слова «взорим», «вспоем»? Д.: - Это слова из призыва солнца к поэту: будем вместе встречать зарю, воспевать свет, развеем серую скуку буден. У.: - Верно. Поэт и солнце делают одно дело: Какое? Д.: - Несут свет и добро людям. Солнце - животворной радостью своих лучей, поэт - светом своей поэзии. Я буду солнце лить свое а ты – свое стихами. 4. «Поэтическое кредо поэта». У.: - Давайте прочитаем последнюю часть стихотворения самостоятельно. Составим два портрета при помощи синквейна. Напомню, «СИНКВЕЙН» - в переводе с французского – пятистишие. Или еще по-другому: Слово переведенное в образ. На экране - схема, воспользуйтесь ей при работе (Слайд 2 в Презентации 2). 1 вариант - синквейн о Поэте, 2 вариант - о Солнце. Приготовьтесь прочитать получившийся текст. У.: - Давайте озвучим, что у вас получилось? Д. зачитывают синквейны (2 о Поэте и 2 о Солнце) У.: - У нас получилось два замечательных образа: ПОЭТА И СОЛНЦА. Похожи они друг на друга? Чем? Д.: - Оба трудятся, оба приносят пользу людям. У.: - Зачитайте строки стихотворения, относящиеся и к солнцу, и к поэту? Как по-другому это можно назвать? Д.: - Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить - и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца! Кредо, позиция, мировоззрение. Запишем. Выполняя каждый свою роль, и Солнце, и Поэт несут свет людям: солнце – своей теплотой, поэт – своей поэзией. |