МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Тюменский ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет»

Многопрофильный колледж

Политехническое отделение

МДК 03.02 РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления для обучающихся по специальности

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, очной формы обучения

Составитель Д. С. Пережогин

Тюмень

ТИУ

2019

МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: методические указания по выполнению лабораторных работ для обучающихся по специальности среднего профессионального образования 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения для студентов очной формы обучения/ сост. Пережогин Д.С.; Тюменский индустриальный университет. – 1-е изд. – Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ, 2019. – 20 с. – Текст: непосредственный.

Председатель ЦК СЭЗ и МГС: С.Н. Шорохова

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию

на заседании цикловой комиссии СЭЗ и МГС

«24» сентября 2019 года, протокол № 2

Аннотация

Методические указания по выполнению лабораторных работ по МДК 03.02 Реализация технологических процессов систем газораспределения и газопотребления для обучающихся по специальности 08.02.08Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Данная дисциплина изучается в двух семестрах.

Методические указания состоят из пояснительной записки, общих методических указаний по выполнению лабораторных работ в соответствии с программой учебной дисциплины и списком рекомендуемой литературы.

Данные методические указания окажут помощь преподавателям в организации самостоятельных работ, а также могут использоваться обучающимся при повторении изученного материала и подготовке к зачету.

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 4 |

| Лабораторная работа № 1 | 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данные методические указания предназначены для обучающихся по специальности среднего профессионального образования 08.02.08Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Целью методических указаний является помощь обучающимся в закреплении навыков лабораторной работы по дисциплине «Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления».

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся овладеть всеми необходимыми профессиональными компетенциями.

Лабораторная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся по дисциплине;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать справочную и дополнительную учебную литературу;

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских навыков.

Лабораторная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя. Выполнение такой работы требует от обучающегося знаний теоретического материала, умения планировать свою работу, производить самоконтроль и самооценку. Данный вид деятельности требует от обучающегося умственных и физических усилий.

В процессе лабораторной работы обучающийся развивает интеллектуальную и информационную компетентности, компетенцию личного самосовершенствования.

При выполнении лабораторных работ у обучающихся появляется формирование потребности к самообразованию и самостоятельной познавательной деятельности.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1 Порядок выполнения лабораторной работы

Выполнение лабораторной аудиторной работы по МДК 03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления рекомендуется вести в следующем порядке:

1. Ознакомиться с последовательностью выполнения лабораторной аудиторной работы по заданной теме.

2. Изучить стандарты, необходимые для выполнения лабораторной аудиторной работы по изучаемой теме.

3. Изучить рекомендуемую основную и дополнительную литературу по данной теме. Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать Интернет-ресурсы.

4. Приступить к выполнению лабораторной работы.

5. Выполнить аудиторную лабораторную работу в порядке и по правилам, указанным в методических указаниях к изучаемой теме.

6. Все аудиторные лабораторные работы предоставляются на проверку преподавателю согласно утвержденного графика.

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Перечень общих компетенций:

| Код | Наименование общих компетенций |

| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |

| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |

| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |

| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |

| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |

| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |

|

ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

|

ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |

| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |

| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

Перечень профессиональных компетенций:

| Код | Наименование профессиональных компетенций |

| ПК 3.1. | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления. |

| ПК 3.2. | Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления. |

| ПК 3.3. | Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления. |

| ПК 3.4. | Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. |

| ПК 3.5. | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. |

| ПК 3.6. | Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления. |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | ПО 1 - разработки проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на газопроводах низкого давления; ПО 2 -составления проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования котельной; ПО 3 -обеспечения обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры; ПО 4 -проверки (технической диагностики) состояния газопроводов приборами ультразвукового контроля; ПО 5 -ведения журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности; ПО 6 - осуществления анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов; -осуществления контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности отключающих устройств; ПО 7 - осуществления контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого давления; ПО 8 - осуществления контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого давления, элементам домового газового оборудования; ПО 9 - выявления фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования газом; ПО 10 - проверки эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого давления; ПО 11- обеспечения замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа; ПО 12 - осуществления контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с нормативными документами; ПО 13 - осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта; обеспечения плановых осмотров элементов домового газового оборудования; ПО 14 - технического освидетельствования стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления приборами ультразвукового контроля; ПО 15 - составления актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов; ПО 16 - контроля соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования; ПО 17 - актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных нарушений правил пользования газом и выдаче предписания; ПО 18 - ведения необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации; ПО 19 - организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-восстановительных работ; ПО 20 - проведения производственного инструктажа персонала на рабочем месте; ПО 21 - осуществления проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений; ПО 22 - анализа работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведения учета выявленных неисправностей и дефектов и отражения результатов в отчетной документации. |

| Уметь | У1 - проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического состояния котлового оборудования, вспомогательного оборудования; У2 - проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания; У3 - вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического состояния элементов газопровода низкого давления, оборудования котельных; У4 –выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя современную контрольно-измерительную технику и беспечивать рабочие места, их техническое оснащение; У5 - вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов; У6 - организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям эксплуатации; У7 - контролировать процесс работы газоподающего и газоиспользующего оборудования в штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений; У8 - обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт; У9 - работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления. |

| Знать | З1 - нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ; З2 – методы визуального и инструментального контроля технического состояния газопроводов низкого давления, элементов домового газового оборудования; З3 - правила эксплуатации газопроводов низкого давления; З4 - ехнологические процессы производства работ по ремонту газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту элементов домового газового оборудования; З5 - требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; домового газового оборудования; З6 - технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в газопроводы низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, для определения соответствия их заданным в технических и иных документах параметрам; З7 - специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому содержанию и ремонту газопроводов низкого давления; З8 - номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего оборудования; З9 – требования, предъявляемые к качеству работ по техническому содержанию и ремонту элементов домового газового оборудования; З10 - технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, отключающим устройствам и автоматике; З11 - свойства газа и его дератизации; З12 - свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов; З13 - принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. |

Тема 3.2.3. Устройство газорегуляторных пунктов. Устройство ввода.

Лабораторная работа № 1

Цель лабораторной работы: закрепить навыки по назначению, классификации и принципу работы оборудования газорегуляторных пунктов (далее ГРП и ГРУ).

Проверяемые результаты обучения: У7-9, З6-8, ПК3.1, ОК1-11

Задание: 1) изучить назначение, устройство, принцип работы, классификацию газораспределительного устройства;

2) написать конспект по данной работе;

3) начертить схемы оборудования ГРП;

4) письменно ответить на вопросы.

Основные теоретические положения

Газорегуляторным пунктом (установкой) называется комплекс технологического оборудования и устройств, предназначенный для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

– газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) – оборудование размещается в шкафу из несгораемых материалов;

– газорегуляторная установка (ГРУ) – оборудование смонтировано на раме и размещается в помещении, в котором расположена газоиспользующая установка, или в помещении, соединённом с ним открытым проёмом;

– пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) – оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа;

– стационарный газорегуляторный пункт (ГРП) – оборудование размещается в специально для этого предназначенных зданиях, помещениях или на открытых площадках. Принципиальное отличие ГРП от ГРПШ, ГРУ и ПГБ состоит в том, что ГРП (в отличие от последних) не является типовым изделием полной заводской готовности.

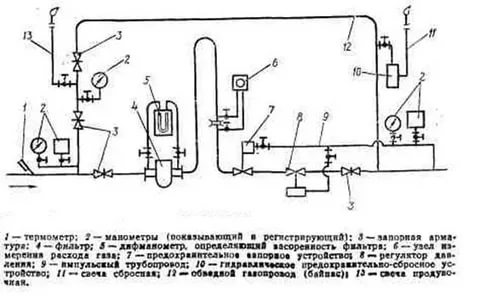

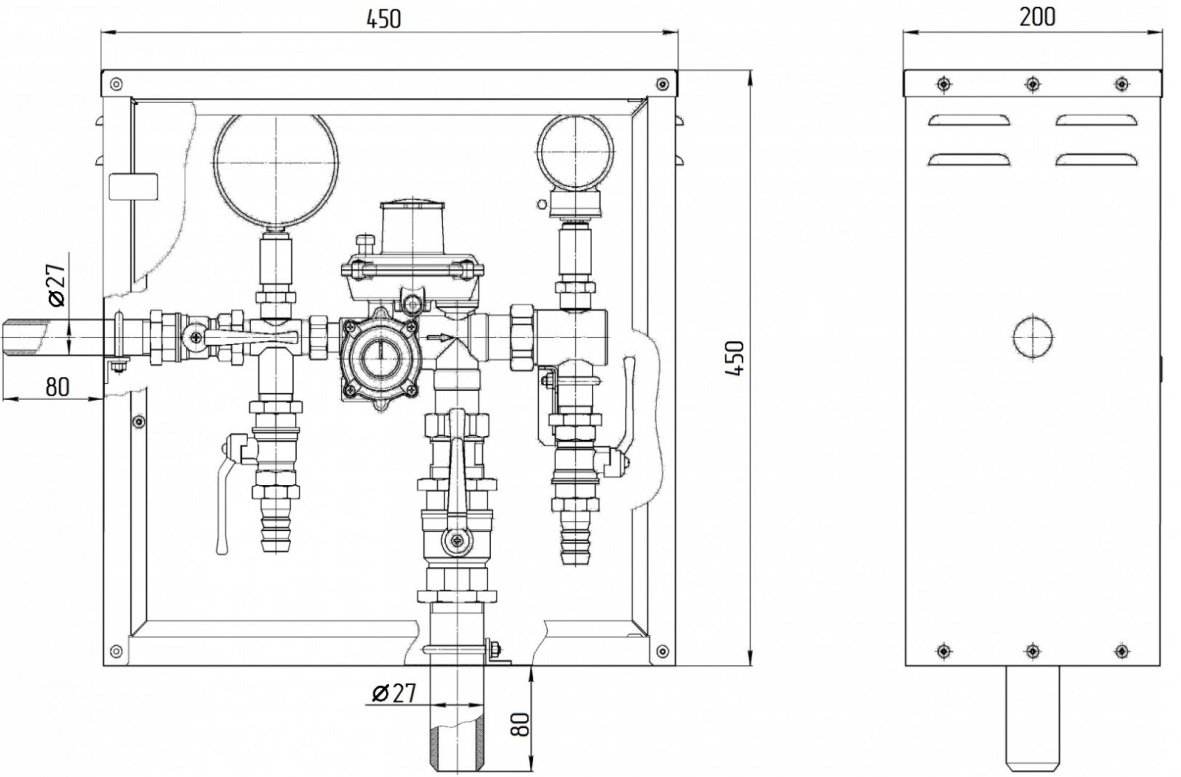

Устройство ГРП с байпасной линией представлено на рисунке 1

Байпасная линия служит для ручного регулирования давления газа на период ремонта (замены) оборудования на основной линии и состоит из трубопровода с двумя отключающими устройствами, (задвижками), оборудованного манометром для измерения давления. Основная линия состоит из следующего последовательно соединённого трубопроводами оборудования: входного отключающего устройства; фильтра газового, очищающего газ от механических примесей и оборудованного манометрами для измерения перепада давления (по показаниям манометров судят о степени загрязнённости фильтра); предохранительного запорного клапана, перекрывающего трубопровод в случае выхода из заданных пределов давления после регулятора (контролируемого через импульсную трубку); регулятора давления газа , понижающего давление до требуемого; выходного отключающего устройства; предохранительного сбросного клапана (ПСК), стравливающего газ в атмосферу в случае кратковременного повышения давления сверх установленного. Для настройки ПСК перед ним должно устанавливаться запорное устройство, которое на рисунке не показано.

Газорегуляторные пункты и установки можно классифицировать следующим образом: по числу выходов; по технологическим схемам; по схеме установки регуляторов; по обеспечиваемому выходному давлению.

Рисунок 1. Газораспределительное устройство

При выборе шкафов и установок базовыми являются рабочие параметры, обеспечиваемые регулятором давления газа (входное и выходное давление, пропускная способность), поэтому следует руководствоваться выбором регуляторов давления. При этом не следует забывать, что выходные параметры шкафов и установок отличаются, порой существенно, от выходных параметров регуляторов.

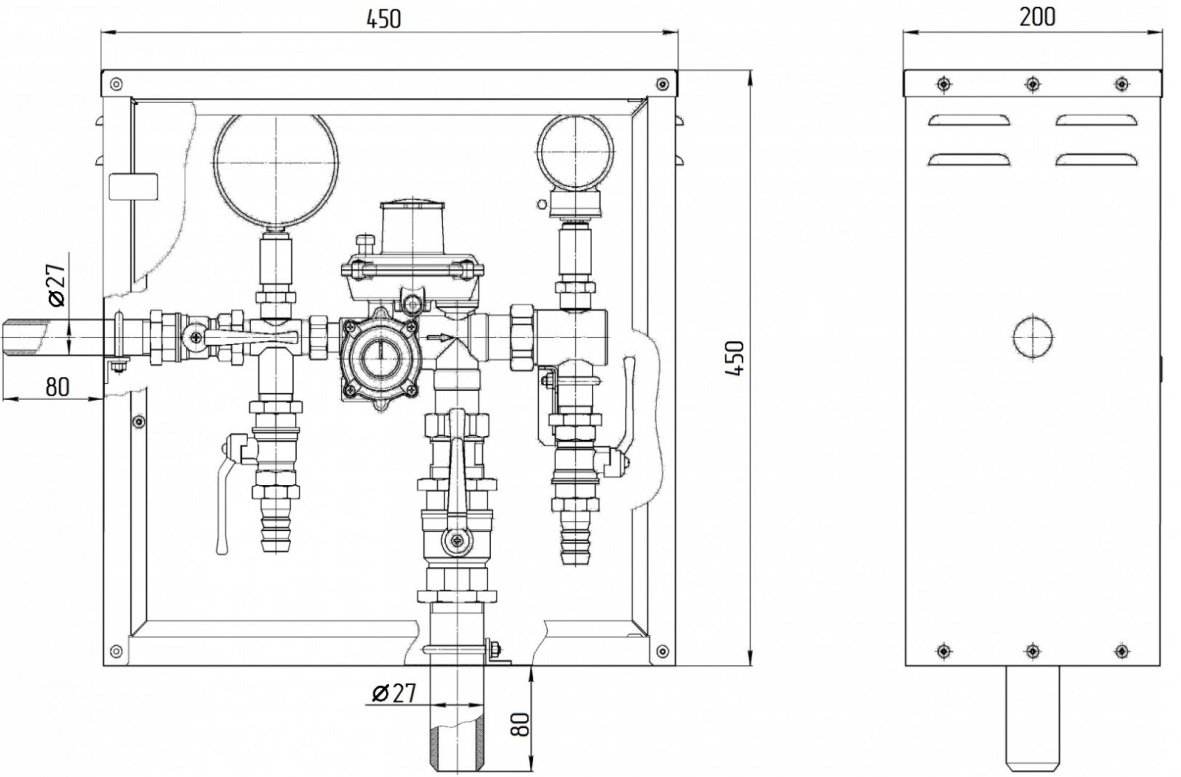

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 производства ЗАО «Сигнал-Прибор» показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10

Пункт выполнен в виде шкафа, в котором расположены кран и собственно регулятор.

В ГРПШ-10 установлен регулятор РДГК-10 со встроенными предохранительно-сбросным клапаном (ПСК), предохранительно-запорным краном (ПЗК) и фильтром.

Газ по входному трубопроводу поступает через кран входного трубопровода к регулятору, где входное давление редуцируется до заданного выходного давления, и поступает к потребителю. Для замера входного и выходного давлений предусмотрены штуцера для подключения манометра.

Управление гидравлическим режимом работы системы газораспределения осуществляют с помощью регуляторов давления, которые автоматически поддерживают постоянное давление в точке отбора импульса независимо от интенсивности потребления газа. При регулировании давления происходит снижение начального – более высокого – давления на конечное – более низкое. Это достигается автоматическим изменением степени открытия дросселирующего органа регулятора, вследствие чего автоматически изменяется гидравлическое сопротивление проходящему потоку газа.

В зависимости от поддерживаемого давления (расположения контролируемой точки в газопроводе) регуляторы давления разделяют на регуляторы «до себя» и «после себя». В ГРП (ГРУ) применяют только регуляторы «после себя».

Автоматический регулятор давления состоит из исполнительного механизма и регулирующего органа. Основной частью исполнительного механизма является чувствительный элемент, который сравнивает сигналы задатчика и текущего значения регулируемого давления. Исполнительный механизм преобразует командный сигнал в регулирующее воздействие и в соответствующее перемещение подвижной части регулирующего органа за счёт энергии рабочей среды (это может быть энергия газа, проходящего через регулятор, либо энергия среды от внешнего источника – электрическая, сжатого воздуха, гидравлическая).

Если перестановочное усилие, развиваемое чувствительным элементом регулятора, достаточно большое, то он сам осуществляет функции управления регулирующим органом. Такие регуляторы называются регуляторами прямого действия. Для достижения необходимой точности регулирования и увеличения перестановочного усилия между чувствительным элементом и регулирующим органом может устанавливаться усилитель – командный прибор (иногда называемый «пилотом»). Измеритель управляет усилителем, в котором за счёт постороннего воздействия (энергии рабочей среды) создаётся усилие, передающееся на регулирующий орган. Так как в регулирующих органах регуляторов давления происходит дросселирование газа, то их иногда называют дросселирующими.

В связи с тем, что регулятор давления газа предназначен для поддержания постоянного давления в заданной точке газовой сети, то всегда необходимо рассматривать систему автоматического регулирования в целом – «регулятор и объект регулирования (газовая сеть)». Принцип работы регуляторов давления газа основан на регулировании по отклонению регулируемого давления. Разность между требуемым и фактическим значениями регулируемого давления называется рассогласованием. Оно может возникать вследствие различных возбуждений – либо в газовой сети из-за разности между притоком газа в неё и отбором газа, либо из-за изменения входного (до регулятора) давления газа.

Правильный подбор регулятора давления должен обеспечить устойчивость системы «регулятор – газовая сеть», т.е. способность её возвращаться к первоначальному состоянию после прекращения возмущения.

Исходя из закона регулирования, положенного в основу работы, регуляторы давления бывают астатические, статические и изодромные. В системах газораспределения два первых типа регуляторов получили наибольшее распространение.

В астатических регуляторах на чувствительный элемент (мембрану) действует постоянная сила от груза. Активная (противодействующая) сила – это усиление, которое воспринимает мембрана от выходного давления Р2. При увеличении отбора газа из сети будет уменьшаться давление Р2,баланс сил нарушится, мембрана пойдёт вниз и регулирующий орган откроется.

Такие регуляторы после возмущения приводят регулируемое давление к заданному значению независимо от величины нагрузки и положения регулирующего органа. Равновесие системы может наступить только при заданном значении регулируемого давления, причём регулирующий орган может занимать любое положение. Такие регуляторы следует применять на сетях с большим самовыравниванием, например в газовых сетях низкого давления достаточно большой ёмкости.

Люфты, трение в сочленениях могут привести к тому, что регулирование станет неустойчивым. Для стабилизации процесса в регулятор вводят жёсткую обратную связь. Такие регуляторы называются статическими. При статическом регулировании равновесное значение регулируемого давления всегда от заданной величины, и только при номинальной нагрузке фактическое значение становится равным номинальному. Статические регуляторы характеризуются неравномерностью.

Регуляторы давления газа предназначены для систем газового снабжения промышленных и бытовых потребителей. Данные устройства поддерживают редуцирование среднего и высокого давления на низкое. Также автоматически поддерживают на заданном уровне выходное давление, и отключают подачу газа в случае аварийного понижения либо повышения выходного давления свыше заданных допустимых значений.

Чтобы это сделать, необходимо вывинтить пробку, за счет чего шток 19 плавно перемещается до тех пор, пока за его выступ не западет конец штока 17. Этот момент можно определить на слух благодаря характерному щелчку. После этого пробку необходимо завернуть обратно до упора.

Рисунок 2. Регулятор давления газа.

1 – корпус; 2 – седло; 3 – рабочий клапан; 4 – отсечной клапан; 5, 17, 19, 29 – шток; 6 – рычажный механизм; 7, 16 – мембрана; 8 – сбросной клапан; 9, 13, 25, 39, 40 – пружина; 10, 14, 41, 42 – регулировочные гайки; 11 – крышка мембранного узла; 12, 24 – штуцер; 15 – отключающее устройство; 20 – входной патрубок; 21 – фильтр; 22 – выходной патрубок; 23 – импульсная трубка; 30 – корпус мембранного узла; 31, 32 – пробка; 43 – толкатель.

Таким образом, при любом отклонении выходного давления от заданного изменение давления под большой мембраной вызывает перемещение основного клапана в новое равновесное положение, при котором выходное давление восстанавливается. Например, если при уменьшении потребления газа выходное давление повысится, то мембрана и клапан регулятора управления несколько опустятся. При этом расходгаза через малый клапан уменьшится, что вызовет уменьшение давления под мембраной регулирующего клапана. Основной клапан под действием входного давления начнёт закрываться до тех пор, пока его проходное сечение не будет соответствовать новому потреблению газа и выходное давление не восстановится.

При работе ход мембраны и клапана регулятора управления, необходимый для полного хода основного клапана, весьма мал, и изменение усилий обеих пружин на этом малом ходу, а также действие меняющегося входного давления на малый клапан составляют незначительную часть от действия выходного давления на мембрану регулятора управления. Это означает, что регулятор при изменениях потребления газа и входного давления поддерживает выходное давление за счёт незначительного отклонения от заданного. Практически эти отклонения составляют примерно 1…5 % от номинала. Для преодоления определённого веса подвижных частей регулирующего клапана при его открытии и сопротивления малого клапана потоку газа необходим минимальный перепад давления 300 мм вод. ст.

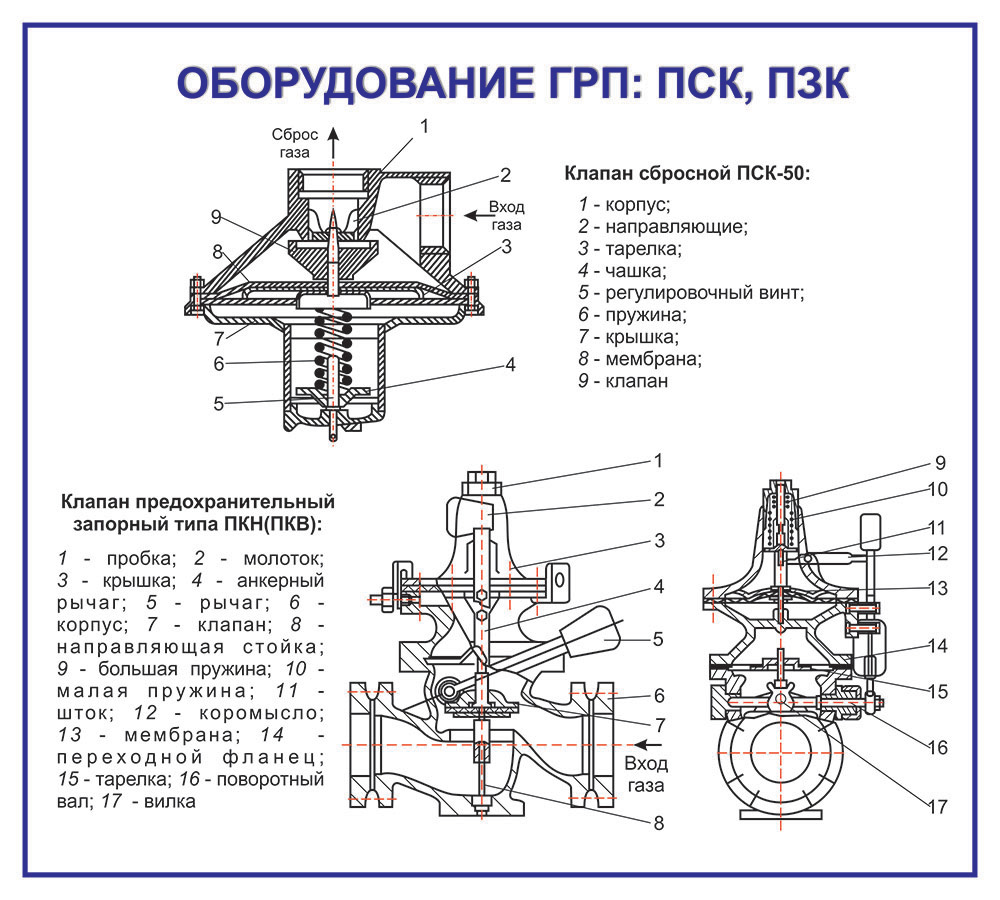

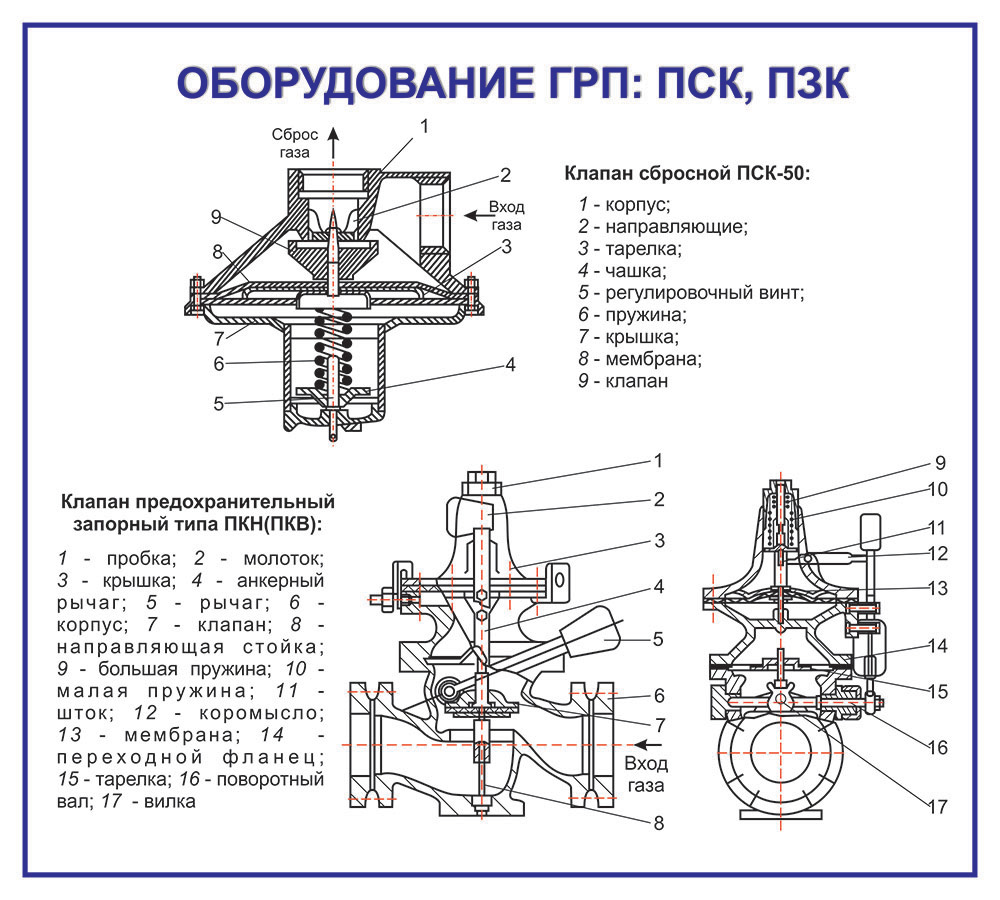

Повышение или понижение давления газа после регулятора давления сверх заданных пределов может привести к аварийной ситуации. При чрезмерном повышении давления газа возможны отрыв пламени у горелок и появление в рабочем объёме газоиспользующего оборудования взрывоопасной смеси, нарушение герметичности, утечка газа в соединениях газопроводов и арматуры, выход из строя контрольно-измерительных приборов и т.д. Значительное понижение давления газа может привести к проскоку пламени в горелку или погасанию пламени, что при неотключении подачи газа вызовет образование взрывоопасной газовоздушной смеси в топках и газоходах агрегатов и в помещениях газифицированных зданий. Для предотвращения недопустимого повышения или понижения давления в ГРП (ГРПШ) устанавливают быстродействующие предохранительные запорные клапаны (ПЗК) и предохранительные сбросные клапаны (ПСК).

ПЗК предназначены для автоматического прекращения подачи газа к потребителям в случае повышения или понижения давления сверх заданных пределов; их устанавливают после регуляторов давления. ПЗК срабатывают при «чрезвычайных ситуациях», поэтому самопроизвольное их включение недопустимо. До ручного включения ПЗК необходимо обнаружить и устранить неисправности, а также убедиться, что перед всеми газоиспользующими приборами и агрегатами запорные устройства закрыты. Если по условиям производства перерыв в подаче газа недопустим, то вместо ПЗК должна быть предусмотрена сигнализация оповещения обслуживающего персонала.

Отбор импульса контролируемого давления ПЗК надо делать рядом с точкой отбора импульса регулятора давления, т.е. на расстоянии от регулятора давления не менее пяти диаметров выходного газопровода. Подключать импульсный трубопровод ПЗК к нижней части горизонтального участка газопровода недопустимо для предотвращения попадания конденсата.

Для сброса газа за регулятором в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного должны применяться предохранительные сбросные клапаны (ПСК). ПСК – это закрытая в эксплуатационном состоянии арматура; она открывается на краткий период

времени, а после достижения давления в контролируемой точке номинального значения автоматически закрывается. ПСК могут быть пружинные и мембранные. Пружинные ПСК должны быть снабжены устройством

для их принудительного открытия и контрольной продувки с целью предотвращения прилипания, примерзания и прилипания золотника к седлу, а также для удаления твёрдых частиц, попавших между уплотнительными поверхностями.

ПСК подразделяются на полноподъёмные и малоподъёмные. У малоподъёмных клапанов (типа ПСК) открытие затвора происходит постепенно, пропорционально увеличению давления в контролируемой точке газопровода. Полноподъёмные клапаны открываются полностью и резко, рывком, и также резко, с ударом золотника о седло, закрываются при понижении давления, т.е. имеют двухпозиционное положение: закрыто и открыто. При достижении максимально допустимого давления настройки затвор ПСК должен безотказно открываться до полного подъёма, в открытом положении работать устойчиво. Затвор должен закрываться при понижении давления до номинального или ниже его на 5 % и обеспечивать герметичность. В случае запаздывания закрытия затвора давление газа в сети может значительно понизиться, что может привести к нарушению режима работы системы, а также выбросу в атмосферу относительно большого количества газа.

У малоподъёмных ПСК при закрытии затвора после сброса необходимого количества газа трудно достигнуть герметичности затвора, так как для этого бывает необходимо приложить усилие большее, чем в режиме «закрыто». Такие ПСК прекращают сброс газа только после уменьшения давления до 0,8…0,85 % рабочего давления, что приводит к постоянному или длительному сбросу газа в атмосферу.

Главным преимуществом мембранных ПСК является наличие в их конструкции эластичной мембраны, выполняющей роль чувствительного элемента. Если в пружинных клапанах золотник выполняет функции и чувствительного элемента, и запорного органа, то в мембранных клапанах золотник выполняет только запорные функции. Мембрана позволяет увеличить чувствительность ПСК в целом и расширить область их использования, включая низкое давление газа. ПСК должны обеспечивать открытие при превышении установленного рабочего давления не более чем на 15 %.

Рисунок 3. Оборудование ГРП: ПСК, ПЗК.

Критерии оценки:

- умение работать с научной и нормативной литературой, выделять главную мысль;

- материал конспекта изложен полно, последовательно, с использованием специальных терминов;

- конспект выполнен в соответствии с установленными требованиями;

Контрольные вопросы:

1 Назовите, что входит в состав оборудования ГРП (ГРУ). Расскажите о назначении названного оборудования.

2 Назовите наиболее распространённые регуляторы давления газа. Каков принцип их работы?

3 Какие устройства для измерения расхода газа Вы знаете? На каких методах или явлениях основаны способы измерения расхода?

4 Перечислите требования, предъявляемые к помещениям и местам установки ГРП (ГРУ).

5 Чем следует руководствоваться при выборе оборудования ГРП?

6 Обоснуйте тип оборудования, выбранного Вами для ГРП.

7 Нарисуйте и расскажите технологическую схему ГРП.

8 Каковы пределы настройки ПКС и ПЗК?

Рекомендуемая литература:

1. Ионин А.А. Газоснабжение: учебник - 5-е изд., стер. - СПб. [и др.]: Лань, 2017 – 471 с.

2. Краснов В.И. Монтаж газораспределительных систем: учебное пособие для студентов средних специальных строительных учебных заведений. - Москва: ИНФРА-М, 2017 – 314 с.

3. СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. – М.: ЗАО «Полимергаз», 2015.

4. ГОСТ Р50838-95 Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия.

5. ГОСТ 21.206-93 СПДС Условные обозначения трубопроводов

Учебное издание

МДК 03.02. Реализация технологических процессов эксплуатации

систем газораспределения и газопотребления

Методические указания по организации самостоятельной работы

Составитель:

Пережогин Дмитрий Сергеевич

В авторской редакции

Подписано в печать 16.03.2018. Формат 60×90 1/16. Печ.л. 2,7.

Тираж 30 экз. Заказ №

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Тюменский индустриальный университет".

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса

625039, Тюмень, ул.Киевская, 52.