Тема: «Внутриутробное развития человека. Врожденные пороки развития».

Тип учебного занятия: теоретическое занятие

Цели занятия:

1.Образовательные: сформировать знания об основных периодах внутриутробного (эмбрионального) развития человека, охарактеризовать особенности каждого этапа; развить и обобщить знания студентов о факторах, влияющих на внутриутробное развитие человека.

2.Развивающие: формирование у студентов интереса к данной дисциплине умение обобщать материал, делать выводы, а также умений осуществлять поиск и использовать необходимую информацию.

3.Воспитательные: формирование у студента интереса к своей будущей профессии, формирование мировоззренческих представлений о влиянии вредных веществ на внутриутробное развитие организмов.

Мотивация

Эмбриональный период развития организма – важный период в жизни человека. Данная тема актуальна для студентов, так как раскрывает сущность процесса зарождения и развития организма. Можно сказать, что уровень здоровья человека, функциональная слабость тех или иных органов и систем организма, адаптационные возможности, риск развития ряда болезней, интеллектуальные способности индивида в значительной мере определяются тем, в каких условиях протекало его эмбриональное, плодное и постнатальное развитие, насколько успешно он к ним адаптировался. Именно во внутриутробном развитии необходимо искать причины целого ряда заболеваний человека. Поэтому для студента важно знать не только развитие эмбрионального периода, но и знать какие негативные факторы оказывают на плод развития человека.

Материально-техническое оснащение занятия

1.Презентация: «Внутриутробное развития человека. Врожденные пороки развития» в электронном виде

2.Учебная литература: Акуленко Л.В. Биология с основами медицинской генетики: учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальности 060110.51 «Лаб.диагностика» по дисциплине «Биология с основами мед.генетики» /Л.В. Акуленко, И.В. Угаров; под ред. О.О.Янушевича и С.Д.Арутюнова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 368с.

Продолжительность: 80 мин

Место проведения: кабинет № 104

Требования к уровню усвоения учебного материала

После изучения темы студент должен уметь

конспектировать излагаемый материал;

определять стадии эмбрионального развития человека;

объяснять последствия влияния эндогенных и экзогенных факторов среды на развитие эмбриона человека.

Студент должен знать:

Эмбриональный период онтогенеза и его особенности;

Виды и причины патологий в процессе эмбриогенеза;

Врожденные пороки развития;

После занятия у студентов должны сформироваться элементы

следующих компетенций

Ожидаемые результаты обучения

Настоящее теоретическое занятие дает возможность для формирования профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) студентов

ПК – профессиональные компетенции

Код - Наименование результата обучения

ПК 4.5. Соблюдение правил медицинской этики

ОК – общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

Междисциплинарные связи

Биология

Анатомия человека

Физиология человека

Гигиена человека

Внутрипредметные связи:

Строение нуклеиновых кислот.

Размножение. Гаметогенез.

Структурно-логическая схема занятия

«Внутриутробное развития человека. Врожденные пороки развития»

| Этапы учебного занятия | Время | Действия преподавателя | Действия студента |

| 1.Организационный момент | 5 мин | Проверка присутствующих/отсутствующих, проверка внешнего вида, готовность к занятию | Готовность к занятию: внешний вид, наличие средств обучения |

| 2. Актуализация знаний | 5 мин | Формирование и мотивация темы занятия: 1.Что такое половое размножение? 2. Каково биологическое значение процесса размножения? 3. Где происходит образование половых клеток? 4. В результате, какого процесса происходит слияние половых клеток? 5.Что образуется при оплодотворении? 6.Какие следующие этапы проходит зигота? (Приложение 1) | Студенты формулируют тему занятия |

| 3.Изучение нового материала | 40 мин | Изложение лекционного материала с демонстрацией видеоматериала, а также работа с учебником по теме «Эмбриональный период онтогенеза и его особенности. Виды и причины патологий в процессе эмбриогенеза. Врожденные пороки развития» | Студенты составляют конспект, фиксируют основные понятия |

| 4.Обобщение и систематизация материала | 15 минут | Преподаватель организовывает беседу по уточнению данной темы: 1.Дайте определение понятию онтогенез. Перечислите периоды онтогенеза. 2.Какое развитие называет эмбриональным, а какое – постэмбриональным? 3.Какие существуют типы постэмбрионального развития организма? 4.Какие этапы включает эмбриогенез? 5.Из какого зародышевого листка формируется хорда и нервная трубка? 6.Как происходит эмбриональное развитие человека? 7.Какие факторы оказывают влияние на развитие плода? (Приложение 2) | Студенты обобщают свои знания, делают выводы |

| 5.Подведение итогов | 10 мин | Комментирование результатов усвоения знаний по теме занятия. Ответить на предложенные вопросы для закрепления, изученного материла. Словесное поощрение студентов | Студенты по окончанию занятия задают вопросы по теме лекционного материала |

| 6. Домашнее задание студентам | 5 мин | Преподаватель дает домашнее задание. Подробно изучить лекцию «Эмбриональный период онтогенеза и его особенности. Виды и причины патологий в процессе эмбриогенеза. Врожденные пороки развития» к следующему занятию. (Приложение 3) | Студенты записывают домашнее задание. Изучают пройденный лекционный материал и проходят тестовые задания к лекционному материалу. |

Лекция №4 «Внутриутробное развития человека. Врожденные пороки развития»

Эмбриональный период онтогенеза

Онтогенез – это индивидуальное развитие организма от момента его зарождения до смерти. Онтогенез начинается с оплодотворения (слияния сперматозоида и яйцеклетки). При этом образуется зигота, в которой объединяется наследственный материал отца и матери.

Немецкие учёные Ф. Мюллер и Э. Геккель сформулировали биогенетический закон, согласно которому онтогенез, т. е. индивидуальное развитие вида, есть краткое повторение филогенеза – исторического развития вида, которому он относится. В 1866 Геккель ввел понятие онтогенез.

Российский учёный – академик А. Н. Северцов установил, что в индивидуальном развитии животных повторяются признаки не взрослых предков, а их зародышей.

Онтогенез подразделяют на три периода:

1.Предэмбриональный (прогенез)

2.Эмбриональный

3.Постэмбриональный

Предэмбриональный период - соответствует гаметогенезу - процессу образования половых клеток.

Эмбриональный период (эмбриогенез) - начинается с момента оплодотворения, образованием зиготы и заканчивается выходом развивающегося организма из яйцевых или зародышевых оболочек, или рождением. По отношению к млекопитающим и человеку этот период называют

антенатальным. Развивающийся организм в эмбриональный период питается за счет питательных веществ, накопленных яйцеклеткой, или за счет материнского организма.

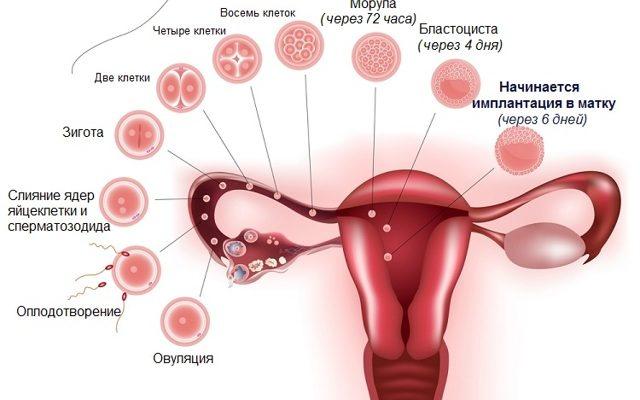

Эмбриогенез включает следующие основные этапы (Рисунок 1):

1. Оплодотворение и дробление яйца.

2. Гаструляция и образование зародышевых листков.

3. Гистогенез и органогенез. Это формирование органов и тканей.

Рисунок 1 – Стадии дробления зиготы

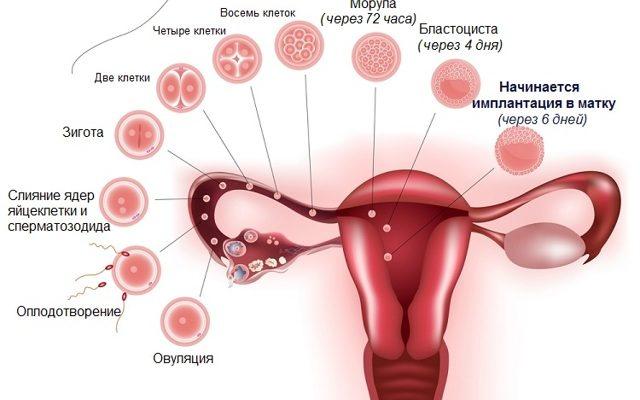

1 стадия – Оплодотворение - представляет собой проникновение сперматозоида в яйцеклетку. У человека и млекопитающих это происходит в верхней трети маточной трубы. После оплодотворения образуется зигота. Она имеет генетическую информацию от двух родителей и диплоидный набор хромосом (2 n).

Зигота - одноклеточная стадия развития зародыша. Образуется в результате слияния отцовской и материнской гамет. Имеет диплоидный набор хромосом, анимальный и вегетативный полюса, билатеральную симметрию. На этой стадии наблюдается активация обмена веществ с использованием энергии жиров и углеводов. Происходит дифференцировка цитоплазмы на участки, которые определяют развитие бластомеров в нужном направлении при формировании зародышевых листков и зачатков тканей и органов (цитоплазматическая сегрегация).

Дробление – после слияния ядер двух гамет и восстановления диплоидного набора хромосом начинается развитие зародыша. Клетки, образующиеся в ходе делений, называются бластомеры. В основе деления бластомеров лежит митоз. Яйцо начинает делиться на 2, затем на 4, 8 и т.д. клеток (рисунок 1). Основное отличие дробления от обычного деления заключается в том, что образующиеся клетки не увеличиваются в объеме, не растут. Дробление идет за счет питательных веществ яйцеклетки. Далее ряд последовательных делений зиготы, заканчивающихся образованием многоклеточного однослойного зародыша с полостью внутри – бластулы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Строение бластулы

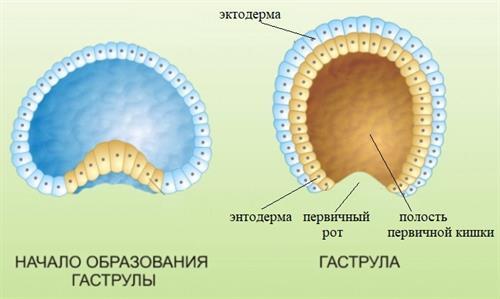

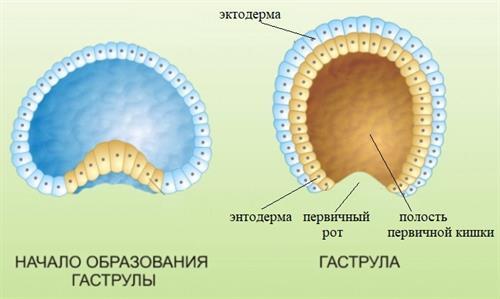

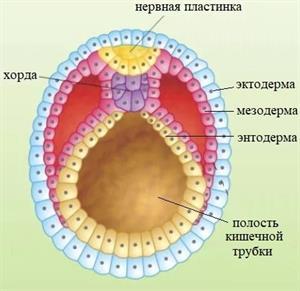

2 стадия – Гаструляция – после образования бластулы наступает вторая стадия развития зародыша – гаструла. Гаструляция начинается с впячивания нижних клеток бластулы внутрь полости. В результате образуются 2 слоя клеток и вторичная полость с отверстием – бластопором, которое становится первичным ртом. Гаструла – двухслойный зародышевый мешок, наружный слой клеток которого называется эктодермой, а внутренний – энтодермой (Рисунок 3).

(Примечание: На стадии двух зародышевых листков заканчивается развитие губок и кишечнополостных. У всех остальных животных развитие продолжается, и образуется третий зародышевый листок).

Рисунок 3 – Строение гаструлы

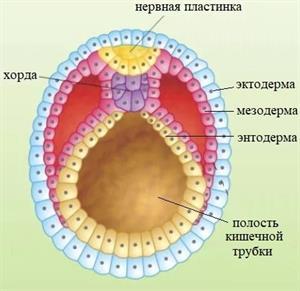

3 стадия – Образование 3 зародышевых листков – на следующей стадии между экто- и энтодермой закладывается 3-й зародышевый листок – мезодерма. Она образуется за счет миграции части клеток наружного и внутреннего слоев. Мезодерма образуется у всех кроме, губок и кишечнополостных.

4 стадия - Органогенез – Дальнейшая дифференцировка клеток каждого зародышевого листка приводит к образованию тканей и органов, т. е. к гисто – и органогенезу. Из трех зародышевых листков развиваются все ткани и органы будущего организма. Из эктодермы – кожные покровы, нервная система, органы чувств, эмаль зубов, волосы, ногти, кожный эпителий. Из энтодермы – пищеварительная система, печень, поджелудочная железа, легкие. Мезодерма дает начало хрящевому и костному скелету, мышцам, кровеносной системе, почкам, половым железам.

Закладка органов начинается на стадии нейрулы. В энтодерме образуется зачаток хорды, а над ней в клетках эктодермы – нервная пластинка, которая сворачивается в нервную трубку и погружается под эктодерму.

Рисунок 4 – Образование мезодермы

Справа и слева от нервной трубки развивается мезодерма, образуя осевой комплекс.

Рисунок 5 - Образование органов

Далее происходит образование и развитие остальных органов.

В процессе эмбриогенеза между частями развивающегося зародыша существует тесное взаимодействие: зачаток одного органа или системы органов определяет (индуцирует) местоположение и время образования другого органа или системы органов.

Постэмбриональный период - этот период начинается с момента

рождения организма и заканчивается его смертью.

Внутриутробный тип развития характерен для всех высших млекопитающих, в том числе и человека. Все жизненные функции зародыша при этом типе развития осуществляются посредством взаимодействия с материнским организмом через специальный орган - плаценту.

Зародышевое развитие заканчивается процессом рождения. После рождения обычно наблюдается активный рост организма, т. е. увеличение его размеров и массы. Большинство животных, взрослея, растут всё медленнее и, достигнув определённого возраста, расти перестают. Такой тип роста называют определённым. При неопределённом типе роста организмы растут всю жизнь, как, например, моллюски, рыбы и земноводные. После завершения активного роста организм вступает в стадию зрелости, которая связана с деторождением. Заканчивается процесс индивидуального развития старением и смертью.

Онтогенез человека

Процесс внутриутробного развития зародыша человека продолжается в среднем 280 суток.

Эмбриональное развитие человека можно разделить на 3 периода: начальный (1-я неделя развития), зародышевый (2—8-я недели развития), плодный (с 9-й недели развития до рождения ребенка). В процессе эмбрионального развития человека сохраняются общие закономерности развития и стадии, характерные для позвоночных животных, но есть и особенности.

Мейоз начинается после трех месяцев пренатального развития. В детстве цитоплазма ооцита увеличивается в объеме, но ядро остается неизменным. Около 90 % всех ооцитов дегенерирует к началу полового созревания. В первой половине каждого месяца лютеинизирующий гормон (LН) стимулирует мейоз, и он почти завершается (завершаются профаза, которая началась в эмбриональном периоде, метафаза I, анафаза I, телофаза I и в течение нескольких минут - профаза II и метафаза II). Затем мейоз снова останавливается. Овуляция индуцируется лютеинизирующим гормоном (LН). Оплодотворение происходит в фаллопиевой трубе (рисунок 6).

Рисунок 6 - Оплодотворение и образование зародыша

После этого завершается второе мейотическое деление. Образуется ядерная мембрана, окружающая материнские и отцовские хромосомы. Спустя несколько часов два «пронуклеуса» сливаются, и начинается первое деление дробления.

Оплодотворение яйцеклетки происходит в яйцеводах. Путь яйцеклетки до матки занимает около 4 дней. За это время происходит полное неравномерное дробление, и образовавшийся зародыш напоминает тутовую ягоду. Эта стадия называется морулой. Дробление продолжается. Получившиеся в результате дробления клетки называют бластомерами. Они располагаются по периферии, образуя стенку вокруг центральной полости — бластоцеля, наполненного жидкостью из яйцевода.

Наружный слой бластомеров, называемый трофобластом, в одном участке дифференцируется, образуя внутреннюю клеточную массу (эмбриобласт), из которой разовьется зародыш. Эта стадия развития, появляющаяся спустя 4—5 дней после овуляции, называется бластоцистой.

В течение 2—3 дней бластоциста находится в полости матки в свободном состоянии, а затем имплантируется в стенку матки. Это первый критический период развития зародыша. Имплантация происходит через неделю после оплодотворения.

Гаструляция осуществляется в ходе имплантации путем деляминации. Клетки трофобласта дифференцируются на два слоя. Из клеток наружного слоя образуются ворсинки трофобласта, врастающие в эндометрий. Трофобласт принимает участие в образовании плаценты.

Наружные клетки бластоцисты, из которых состоит трофобласт, растут, развиваются, образуя наружную оболочку, называемую хорионом Хорион играет важную роль в питании развивающегося зародыша и удалении ненужных продуктов обмена.

Во внутренней клеточной массе появляются две полости: клетки, выстилающие эти полости, дают начало двум оболочкам — амниону и желточному мешку. Амнион — тонкая оболочка, которая покрывает и несет защитные функции, его клетки выделяют амниотическую жидкость, заполняющую амниотическую полость, расположенную между амнионом и зародышем. По мере роста зародыша амнион расширяется, так что он всегда бывает прижат к матке. Амниотическая жидкость поддерживает зародыша и защищает его от механических повреждений.

Желточный мешок закладывается на ранних стадиях эмбриогенеза, выполняет функции питания, дыхания, кроветворения, но не развивается и постепенно редуцируется. В стенке желточного мешка формируются первичные половые клетки, затем мигрирующие в зачатки половых желез. Остатки желточного мешка обнаруживаются в пупочном канатике.

Клетки, составляющие внутреннюю клеточную массу и желточной мешок, образуют зародышевый диск. Клетки диска на ранней стадии дифференцируются на эктодерму и энтодерму, и на более поздней стадии образуется мезодерма, а затем происходит формирование тканей и органов.

Обмен веществ между зародышем и материнским организмом на ранних стадиях происходит через выросты трофобласта, но в дальнейшем из задней кишки зародыша образуется оболочка, называемая аллантоисом. Аллантоис растет в наружном направлении до тех пор, пока не соприкоснется с хорионом и не образует богатый кровеносными сосудами хориоаллантоис, участвующий в формировании плаценты.

Функцию наружной зародышевой оболочки выполняет хорион, или ворсинчатая оболочка, имеющая на поверхности большое число выростов, ворсинок. Ворсинки хориона врастают в слизистую матки. Место наибольшего разветвления ворсинок хориона и наиболее тесного контакта их со слизистой оболочкой матки называют плацентой (детским местом).

Плацента — временный орган, имеющийся только у плацентарных. Этот орган состоит из клеток плода и матери. Часть плаценты, происходящая из плода, представлена ворсинками хориона. Материнская часть плаценты состоит из выростов поверхностных слоев эндометрия. Образование плаценты является вторым критическим периодом развития зародыша.

Связь тела зародыша с плацентой осуществляется через пуповину или пупочный канатик, содержащий кровеносные сосуды. Сосуды образуются в аллантоисе, идут от плода к стенке матки, находясь в пуповине - плотном тяже 40 см длиной, покрытом клетками, происходящими из амниона и хориона.

Основные функции плаценты — трофическая, экскреторная, эндокринная, защитная.

Кровь матери и плода не смешивается. Между ними существует плацентарный барьер, состоящий из определенных тканей плода. Питательные вещества и кислород, растворенные в материнской крови, диффундируют через плацентарный барьер в кровь плода, обеспечивая жизнь и рост плода до его рождения. Конечные продукты обмена веществ плода проходят через плацентарный барьер в кровь матери и выводятся ее выделительной системой.

Через плацентарный барьер проникают антитела, гормоны, лекарства, наркотики, яды и другие вещества.

При родах плод некоторое время сохраняет связь с плацентой через пуповину. В момент рождения ребенка акушер перевязывает пуповину. После изгнания плода отторгается и рождается плацента. Роды являются третьим критическим периодом в развитии организма.

К концу зародышевого периода заканчивается закладка основных эмбриональных зачатков тканей и органов, и зародыш приобретает основные черты, характерные для человека.

К 9-й неделе развития (начало 3-го месяца) длина зародыша достигает 40 мм, а масса около 5 г.

С начала 3-го месяца беременности человеческий зародыш называют плодом.

На 12-й неделе беременности у плода сформированы все основные органы, и остальное время занимает рост.

Развитие организма — это сложный комплекс процессов, таких как деление клеток, их миграция, взаимодействие, генная регуляция и дифференцировка.

На всех стадиях онтогенеза организм представляет собой единую целостную систему, все части которой находятся во взаимозависимости. В процессе эмбриогенеза одни части зародыша влияют на характер развития других. Части зародыша, направляющие развитие связанных с ними структур, называют индукторами, а процесс влияния одних частей зародыша на характер развития других — эмбриональной индукцией. Большое влияние на развитие зародыша оказывает среда, в которой формируется организм.

Виды и причины патологий в процессе эмбриогенеза. Врожденные пороки развития

Любое воздействие, нарушающее нормальный ход эмбриогенеза, может вызвать пороки развития зародыша. Примерно половина всего числа зародышей не доживает до рождения. У большинства обнаруживаются аномалии на очень ранних стадиях, и такие зародыши не могут имплантироваться в стенку матки. Другие имплантируются, но не могут укрепиться в стенке матки настолько, чтобы беременность была успешной. Почти 90% эмбрионов, абортированных до месячного возраста, были аномальными. Развитие многих зародышей человека нарушается рано. Примерно 5 % всех родившихся детей имеют явные уродства. Одни из них не опасны для жизни, другие представляют собой тяжелые отклонения от нормы.

Наука о врожденных аномалиях называется тератологией. Агенты, которые вызывают аномалии, называются тератогенами.

Тератогены действуют в течение определенных критических периодов. Для любого органа наиболее критическим периодом является время его роста и образования специфических структур. Разные органы имеют различные критические периоды. Сердце формируется между 3-й и 4-й неделями. Мозг и скелет чувствительны к вредным воздействиям постоянно, начиная с 3-й недели после зачатия до конца беременности.

Существует очень много тератогенов. Одни факторы вызывают генные мутации. Ионизирующая радиация, лекарственные препараты приводят к разрыву хромосом и изменению структуры ДНК. Врожденные уродства, такие как ахондропластическая карликовость (вызываемая аутосомным доминантным геном, отвечающим за развитие укороченных конечностей при нормальном туловище) — это пример генной мутации, наследуемой по законам Менделя. Другие врожденные заболевания обусловлены наличием лишних хромосом. Например, синдром Клайнфельтера (наличие лишней Х-хромосомы у мужчин, приводящей к недоразвитию семенников, стерильности и небольшой задержке умственного развития).

К тератогенам можно отнести некоторые вирусы. У женщин, перенесших краснуху в первой трети беременности, в каждом из шести случаев рождались дети с катарактой, пороками сердца и глухотой. Чем раньше вирус краснухи поражает беременную женщину, тем больше риск, что пострадает зародыш.

Тератогенным действием обладают простейшие из класса споровиков — токсоплазма гонди. Если мать больна токсоплазмозом, то через плаценту токсоплазмы могут проникнуть в зародыш и вызвать поражения мозга и глаз. Многие лекарства способны вызывать уродства. Например, хинин может вызывать глухоту

Очень слабый транквилизатор талидомид широко применялся в 1960-х гг. Он способен вызывать уродства, при которых длинные кости конечностей либо отсутствуют, либо резко деформированы, в результате чего образовывались конечности, напоминающие плавники тюленя. У женщин, принимавших талидомид, родилось свыше 7000 уродливых детей. Талидомид способствовал развитию пороков сердца, отсутствию ушных раковин, появлению деформированного кишечника.

Было установлено, что талидомид проявляет тератогенный эффект в период от 20 до 36 суток после зачатия. При применении между 34-ми и 38-ми сутками он не индуцирует развитие дефектных конечностей, но может приводить к редукции или отсутствию компонентов уха. Аномалии верхних конечностей наблюдались при более раннем приеме талидомида, чем аномалии нижних, поскольку в процессе развития руки формируются несколько раньше ног.

Большой вред на развивающийся эмбрион оказывают алкоголь и курение. При употреблении алкоголя в количестве, большем 50 —85 г в сутки, у детей наблюдается отставание в физическом и умственном развитии. У женщин — злостных курильщиц (20 и более сигарет в день) часто рождаются дети с меньшей массой, чем у некурящих. Курение значительно понижает количество и подвижность сперматозоидов в семенниках у мужчин, которые выкуривают по меньшей мере 4 сигареты в день.

Многие искусственно созданные вещества, применяемые в хозяйстве человеком, также обладают тератогенным действием. Например, пестициды и органические вещества, содержащие ртуть, вызывают нарушения неврологического характера и аномалии в поведении у детей, матери которых во время беременности ели пищу, содержащую эти вещества.

В 1965 г. одна из японских фирм сбросила ртуть в озеро. Ртуть попала в рыбу, которой питались жители деревни Минамата, в том числе и беременные женщины. Дети родились слепые, с поражениями головного мозга. Эти врожденные уродства были названы болезнью Минамата.

Большое влияние на развивающийся эмбрион оказывает здоровье матери. Одной из причин врожденных пороков можно считать гипоксию. Гипоксия в период органогенеза тормозит плацентацию, развитие зародыша и в ряде случаев приводит к развитию врожденных пороков и гибели плода.

Неполноценное питание матери, дефицит микроэлементов, например цинка, приводят к развитию пороков ЦНС, гидроцефалии, микроанофтальмии, искривлению позвоночника, порокам сердца и др.

Эндокринные заболевания у беременной женщины нередко провоцируют самопроизвольные аборты или нарушения морфологической и функциональной дифференциации органов плода, определяющие высокую раннюю детскую смертность. Тератогенный эффект доказан для сахарного диабета. Диабетическая эмбрионойатия проявляется комплексом врожденных пороков, из которых 37 % приходится на пороки костно-мышечной системы, 24 % — на пороки сердца и сосудов, 14 % - на пороки ЦНС. Пороки развития детей при сахарном диабете матери наблюдаются не более чем в 6 % случаев.

Зависимость состояния здоровья детей от возраста родителей известна. Например, врожденные пороки опорно-двигательной и дыхательной систем несколько чаще наблюдаются у юных матерей, чем у матерей 22—35 лет. У матерей в возрасте старше 35 лет увеличивается число детей с множественными пороками и пороками ЦНС. Наиболее четкая зависимость возраста матери прослеживается в случае рождения детей с трисомиями по 13-й, 18-й, 21-й парам: в возрасте 35—39 лет 1 случай на 185, в возрасте 40—44 — 1 случай на 63, а в возрасте старше 45 лет — 1 случай на 24.

Установлено, что появление у плода расщелин губ, неба, ахондроплазии зависит от возраста отца.

Таким образом, на всех этапах эмбрионального развития под влиянием различных факторов могут возникнуть отклонения от нормы: от незначительных до тяжелых пороков развития.

К числу сравнительно частых отклонений от нормы относится рождение близнецов. Различают однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Если полное раздвоение зародыша произошло на стадии двух бластомеров или на стадии гаструлы, то рождаются нормальные однояйцевые близнецы. Они родились из одной зиготы и имеют одинаковый генотип, пол и похожи друг на друга. Реже наблюдается расщепление зародыша не на две, а на большее число частей (полиэмбриония).

Разнояйцевые близнецы образуются в результате одновременного созревания двух или большего числа яйцеклеток и почти одновременного оплодотворения. Они могут быть разного пола и похожи друг на друга не больше, чем дети в одной семье.

Иногда рождаются сросшиеся близнецы. Их называют сиамскими по названию местности в Юго-Восточной Азии, где в 1811 г. родились два сросшихся брата. Они были соединены друг с другом в области грудии бедер.

Известны и другие случаи сращения близнецов (одно туловище с двумя головами и одна голова с двумя туловищами). Иногда один из близнецов является лишь придатком другого.

Соединенные близнецы всегда однояйцевые. Образование их может происходить путем неполного раздвоения зародыша и путем срастания двух и более однояйцевых близнецов на ранних стадиях развития.

Если происходит слияние одноименных зачатков, возникает срастание пальцев — синдактилия. При слиянии зачатков нижних конечностей рождаются сиреновидные уроды. Если сливаются зачатки глаз-«циклопы» (одноглазые).

К аномалиям развития у человека можно отнести атавизмы, то есть проявление признаков далеких животных предков - чрезмерное оволосение, сохранение удлиненного копчика (хвоста) и т. д.

Расщепление отдельных эмбриональных зачатков приводит к появлению дополнительных элементов в органах — увеличению числа пальцев (полидактилия).

Индивидуальное развитие (онтогенез) человеческого организма связано с реализацией той наследственной программы, которая заложена в зиготе и передается из поколения в поколение. Наследственная изменчивость человека распространяется на все признаки организма. В развивающемся организме имеет место взаимодействие всех структур и функций между собой, так как они составляют единое целое. Развитие организма осуществляется в определенных условиях внешней среды. Итог реализации информации зависит от того, какими были условия.

Например, проявление заболевания фенилкетонурии у организмов, гомозиготных по данным рецессивным генам, зависит от количества фенилаланина в пище. При употреблении пищи, содержащей фенилаланин, накапливаются токсические продукты, что обусловливает повреждение функций головного мозга. Если исключить из рациона продукты, содержащие фенилаланин, болезнь может не проявляться, и человек будет здоров.

Наследственность и среда играют большую роль в патогенезе любого заболевания человека. Все формы патологии по степени участия в них этих факторов можно разделить на три группы.

Первая - собственно наследственные болезни. Их проявление определено присутствием патологических генов; среда может модифицировать проявление заболевания. Эти болезни наследуются моногенно. .Примерами таких болезней могут быть фенилкетонурия, гемофилия, хромосомные болезни.

Вторая группа - наследственные болезни, обусловленные патологическими мутациями, болезни с наследственным предрасположением или мультифакториальные заболевания. Их возникновение связано с неблагоприятным действием факторов среды на организм при наличии генетической предрасположенности к данным заболеваниям. Эти заболевания особенно распространены у людей среднего и пожилого возраста. К таким заболеваниям относят гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, язвенную болезнь, диабет и др.

В возникновении третьей группы заболеваний большую роль играют факторы среды. Эти заболевания связаны с травмами, обморожениями, особо опасными инфекциями. Течение и исход данных заболеваний зависят от генетических факторов.

Изучение эмбрионального и постэмбрионального развития животных дало возможность ученым найти общие черты в этих процессах. Карл Бэр сформулировал закон сходства зародышей. Эмбрионы имеют общее сходство в пределах типа, начиная с самых ранних стадий развития. Э. Геккель и Ф. Мюллер открыли биогенетический закон, согласно которому «онтогенез каждой особи есть краткое повторение филогенеза вида, к которому относится данный организм».

Постэмбриональное развитие

Существует немало классификаций периодов постэмбрионального развития человека, древнейшие из которых принадлежат еще античным учёным. В наиболее общем виде постэмбриональное развитие человека подразделяют на три периода: дорепродуктивный, период зрелости (репродуктивный) и период старения (пострепродуктивный). Важнейшей чертой человека, приобретённой им в процессе эволюции, является удлинение дорепродуктивного периода. По сравнению с остальными млекопитающими, включая человекообразных приматов, половозрелость у человека наступает наиболее поздно. Удлинение детства и замедление роста и развития расширяют возможности обучения и приобретения социальных навыков. Рост, развитие и формирование организма — это основные процессы онтогенеза человека. Знание особенностей этих процессов

и факторов, влияющих на них, определяет, насколько здоровыми

будут будущие поколения людей. Развитие каждого из нас обусловлено взаимодействием генетических (наследственных) и средовых

(внешних) факторов. Всем хорошо известно отрицательное влияние

на развитие человека недостаточного питания, промышленного загрязнения среды, стресса и болезней.

Репродуктивный период — это наиболее длительный этап постэмбрионального развития человека, завершение которого говорит о наступлении пострепродуктивного периода, или периода старения. Процесс старения затрагивает все уровни организации живого. На молекулярном уровне нарушаются процессы репликации ДНК и

синтеза белков. На клеточном уровне снижается обмен веществ, замедляются митотические деления клеток, постепенно гибнут и не восстанавливаются нервные клетки. На уровне целого организма ослабевают функции всех систем органов.

Существует множество гипотез о механизмах старения, большинство из которых связывают возрастные изменения с процессами, происходящими на генетическом уровне. Открытие недавно генов «клеточной смерти», включение которых вызывает неизбежное нарушение нормального функционирования клеток, подтверждает эти гипотезы.

Старение неизбежно приводит к смерти — общему для всех живых существ финалу индивидуального развития организмов. Смерть является необходимым условием для смены поколений, т. е. для продолжения существования и эволюции человечества в целом.

Список использованной литературы

Акуленко Л.В. Биология с основами медицинской генетики: учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальности 060110.51 «Лаб.диагностика» по дисциплине «Биология с основами мед.генетики» /Л.В. Акуленко, И.В. Угаров; под ред. О.О.Янушевича и С.Д.Арутюнова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 368с.

Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / А.С. Батуев, М.А. Гуленкова, А.Г. Еленевский и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. - 847 с.