Тема: «Путешествие по Байкалу».

Цель урока:

Осуществить обобщение и систематизацию знаний учащихся по решению задач, осуществить межпредметную связь с географией, биологией, информатикой; обеспечить развитие у школьников умения поиска информации, умения формулировать вопросы к имеющейся информации.

Планируемые результаты:

Личностные: формировать устойчивый познавательный интерес, уважение к личности, доброжелательное отношение к окружающим; способствовать сотрудничеству учащихся в малых группах (коллективно - распределенная деятельность) при решении общей задачи.

Метапредметные:

Коммуникативные: умение формулировать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и понимать речь других.

Регулятивные: умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, высказывать свои предположения.

Познавательные: распределение заданий между участниками группы в соответствии с общей структурой возможностями взаимодействие и взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль; работа с разными видами текстов, умение выделять существенную информацию; анализ, синтез, планирование.

Предметные: умение находить неизвестный член пропорции, решение задач на нахождение масштаба, процентов; нахождение корней линейных уравнений, арифметические действия с десятичными дробями, обобщение знаний по краеведению.

Тип учебного занятия: обобщение и систематизации знаний и способов деятельности.

Форма проведения: урок решения проектных задач.

Основные идеи урока:

• Создание целостного мировоззрения.

• Связь предметов друг с другом.

• Активное участие учащихся в создании урока.

• Воспитание самостоятельности.

Пути реализации:

• Расширение и систематизация опорных знаний ( факты, понятия, законы, идеи) из ряда учебных предметов.

• Использование материала предметов (информатика, география, биология) в качестве источника знаний для математики и наоборот.

Логика учебного занятия: мотивация – анализ содержания учебного материала – выделение главного в учебном материале – обобщение и систематизация – установление внутрипредметных и межпредметных связей – рефлексия.

План урока.

1. Организационный момент.

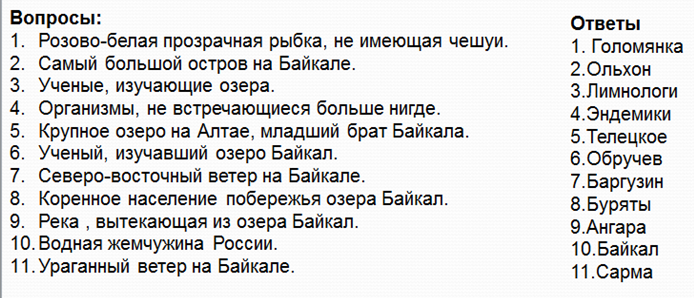

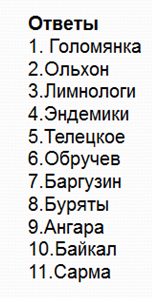

2. Гимнастика для ума.

3. Решение проектных задач.

4. Презентация проектов.

5. Рефлексия.

6. Домашнее задание.

7. Итоги урока.

Ход урока:

Организационный момент.

«Нужно, чтобы человек понял, что он — творец и хозяин мира, что на нем ответственность за все несчастья земли и что ему же принадлежит слава за все хорошее, что есть в жизни». (Ромен Роллан, фран. писатель)

(Слайд1). Добрый день, дорогие учащиеся 6-7 классов. Сегодня у нас будет необычный урок. Чем он необычен? (Группы, классы, возраст). Да, вы правы. Мы распределили вас на 4 группы, на партах – название каждой из групп. Представьтесь и выберете капитана ( «Статисты» ваш консультант – учитель математики Михалева Л. А., «Экономисты» ваш консультант – учитель математики ФИО , «Художники-оформители» ваш консультант – учитель математики ФИО, «Экологи» ваш консультант – зам директора по УВР, учитель биологии ФИО).

ЭПИГРАФ.

Ребята, в какой республике мы живем? (Бурятия). А чем она славится? (озеро Байкал, омуль, кедр, нерпа, эндемики, сакральные места). А знаете ли вы сколько лет нашей республике? (95) Как вы думаете с чем сегодня будет связано наше занятие, наша тема урока? (С Байкалом?) Вы правы, идете в верном направлении. Для определения темы урока предлагаем Вам посмотреть на 2 слайд нашей презентации (Где Логика?). Какое слово зашифровано? (Путешествие). Догадайтесь куда мы отправимся в путешествие, если планируем посетить главную достопримечательность, «жемчужину» нашей республики? ( На Байкал). Ребята, сформулируйте полностью тему нашего занятия: «Путешествие по Байкалу» (слайд3). Не так давно мы праздновали 350-летие присоединения Бурятии к России, малой родины к большой. В наших учебниках ребята более 500 текстовых задач. Они совершенно различны по сюжету: на движение, на стоимость, на работу, проценты и т.д., но нет ни одной задачи про Родину, республику. Поэтому возникает проблема и имеющаяся проблема должна быть решена. Как вы думаете, какова цель нашего урока? Молодцы, я с вами полностью согласна, цель урока - решение текстовых задач, связанных с Бурятией. Именно поэтому, мы будем сегодня решать задачи, связанные с республикой Бурятия, ее уникальным экологическим чудом – озером Байкал, тем самым восполняя этот пробел.

Поскольку мы с вами будем путешествовать, нам необходим – (транспорт). Какой транспорт предложите (больше всего нам подходит): поезд. Что потребуется чтобы попасть на поезд (билеты)? Итак, сейчас каждая из групп купит себе билеты, решив задачи. Предлагаем вам провести «Гимнастику для ума» (слайд 4).

2. Гимнастика для ума.

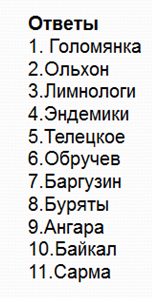

Задание№1.

Решив пропорцию, вы узнаете возраст озера Байкал в млн. лет:

7х : 2 = 210 : 3 (х=20)

Задание№2.

Эндемик озера Байкал, не имеющий чешуи (Голомянка).

Задание№3.

Самая крупная рыба озера Байкал - байкальский осетр. Решив пропорцию 65:2=х:4, вы узнаете ее вес (130 кг).

Задание№4.

По рисунку необходимо угадать, части каких животных, принадлежат «Чудо- Юдо» зверю.

Голова соболя, туловище лося, крыло птицы, хвост нерпы.

Голова соболя, туловище лося, крыло птицы, хвост нерпы.

Задание№5.

Решив пропорцию, вы узнаете возраст самого «старого» кедрового дерева (550).

Задание№6.

Единственная река, вытекающая из легендарного озера Байкал, и является самым большим притоком Енисея. По легенде она является, его дочерью. (Ангара).

Задание№7.

Решив пропорцию, вы узнаете уровень прозрачности воды озера Байкал:

8 : x = 6 : 30 (Прозрачность воды – 40м)

Задание№8.

Крупнейший остров озера Байкал. Его название происходит от бурятского «лесочек» или «немного лесистый» (Ольхон).

Билеты куплены, пассажиры по вагонам. Отправляемся в путешествие по Байкалу. Пока мы едем, расскажу правила игры: каждой группе предлагаются задания, которые выполняются в определенном порядке: Группа «Статистов» занимается измерительными работами и передает свои результаты группе «Экономистов», которые в свое время занимаются расчётами, затем делают выводы. Также «Статисты» занимаются поиском информации, выделяют главную мысль и передают пакет документов «Художникам - оформителям», которые на протяжении всего урока занимаются созданием брошюры и подводят итог. Группа «Экологов» занимается созданием проекта по предложенным проблемам, используя информацию в электронном виде.

3. Решение проектных задач.

Задача№1.

Группа учащихся МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» отправилась в путешествие по Байкалу из г. Улан –Удэ до поселка Посольское (Прибайкальского района). Определи, какой путь предстоит преодолеть учащимся; выполни необходимые расчёты, используя карту республики Бурятия, выполненной в масштабе 1: 4000000. (140)

Задание «Статистам»: 1) используя карту республики Бурятия, измерьте с помощью линейки расстояние от города Улан – Удэ до поселка Посольское. Свои измерения передайте «Экономистам». 2) Вскройте доставочный пакет № 1, возьмите выделитель, внимательно прочтите предложенный текст и отметьте выделителем главную мысль текста. Всю информацию передайте «Художникам - оформителям». Работайте быстро и слаженно, не ругайтесь, не перебивайте собеседников, помните основные правила работы в группе.

Задание «Экономистам»: используя результат «Измерителей» решите задачу, составляя пропорцию: «Группа учащихся МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» отправилась в путешествие по Байкалу из г. Улан –Удэ до поселка Посольское (Прибайкальского района). Определи, какой путь предстоит преодолеть учащимся; выполни необходимые расчёты, используя карту республики Бурятия, выполненной в масштабе 1: 4000000». Работайте быстро и слаженно, не ругайтесь, не перебивайте собеседников, помните основные правила работы в группе. Озвучьте результаты своих вычислений.

Слово предоставляется группе «Художников - оформителей» (защита буклета).

Задача № 2.

Байкальский омуль или «сиг мигрирующий» является эндемиком озера Байкал. Решите уравнение 4(х-12)=96 и вы определите среднюю длину омуля. (36)

Задание «Статистам»: Вскройте доставочный пакет № 1, возьмите выделитель, внимательно прочтите предложенный текст и отметьте выделителем главную мысль текста. Всю информацию передайте «Художникам - оформителям». Работайте быстро и слаженно, не ругайтесь, не перебивайте собеседников, помните основные правила работы в группе.

Задание «Экономистам»: найдите корень уравнения, решив задачу: «Байкальский омуль или «сиг мигрирующий» является эндемиком озера Байкал. Решите уравнение 4(х-12)=96 и вы определите среднюю длину омуля». Работайте быстро и слаженно, не ругайтесь, не перебивайте собеседников, помните основные правила работы в группе. Озвучьте результаты своих вычислений.

Слово предоставляется группе «Художников - оформителей» (защита буклета).

Задача № 3.

Байкальская нерпа – один из трех пресноводных видов тюленей в мире, единственное млекопитающее, которое обитает в Байкале. На берегах Ушканьих островов можно увидеть особенно много нерп, эти животные любопытны и иногда подплывают к дрейфующим судам с заглушенным двигателем, длительное время находясь рядом и постоянно выныривая из воды. Может нырять на глубину до 400 м и находиться под водой до 40 минут. Её скорость движения под водой 7 – 8 км/ч, максимальная скорость – 20 - 25 км/час. Определи среднюю длину тела взрослой нерпы по предложенному макету, если он выполнен в масштабе 1 : 7. (161см)

Задание «Статистам»: 1) измерьте длину макета нерпы (от конца носа до конца задних лап). Свои измерения передайте «Экономистам». 2) Вскройте доставочный пакет № 2, возьмите выделитель, внимательно прочтите предложенный текст и отметьте выделителем главную мысль текста. Всю информацию передайте «Художникам - оформителям». Работайте быстро и слаженно, не ругайтесь, не перебивайте собеседников, помните основные правила работы в группе.

Задание «Экономистам»: используя результат «Измерителей» решите задачу, составляя пропорцию: «Байкальская нерпа – один из трех пресноводных видов тюленей в мире, единственное млекопитающее, которое обитает в Байкале. На берегах Ушканьих островов можно увидеть особенно много нерп, эти животные любопытны и иногда подплывают к дрейфующим судам с заглушенным двигателем, длительное время, находясь рядом и постоянно выныривая из воды. Может нырять на глубину до 400 м и находиться под водой до 40 минут. Её скорость движения под водой 7 – 8 км/ч, максимальная скорость – 20 - 25 км/час. Определи среднюю длину тела взрослой нерпы по предложенному макету, если он выполнен в масштабе 1:7 ». Работайте быстро и слаженно, не ругайтесь, не перебивайте собеседников, помните основные правила работы в группе. Озвучьте результаты своих вычислений.

Слово предоставляется группе «Художников - оформителей» (защита буклета).

ЗАДАЧА № 4.

Баргузинский заповедник – экологически чистый район озера Байкал, особо охраняемый в р. Бурятия. В настоящее время общая территория заповедника 350000 га. Лесные пожары в 2017 году в Баргузинском районе Бурятии уничтожили около 16 % уникального лесного массива. В связи с чем, планируется восстановить утраченный природный ресурс. 1) Найдите площадь восстановленных лесов; 2) вычислите какое количество деревьев нужно посадить на территории сгоревшей части заповедника, чтобы восстановить лесной массив; 3) сколько лет потребуется для восстановления леса? ( Используйте справочный материал). (56000) (14000) (10)

Справочный материал: 1) для восстановления лесного массива саженцы хвойного дерева высаживают на расстоянии 2м на 2м. 2) саженцы хвойных деревьев в возрасте 10 лет сформированы как взрослое дерево; рост продолжается, но уже в ширину.

Задание «Статистам»: Вскройте доставочный пакет № 3, возьмите выделитель, внимательно прочтите предложенный текст и отметьте выделителем главную мысль текста. Всю информацию передайте «Художникам - оформителям». Работайте быстро и слаженно, не ругайтесь, не перебивайте собеседников, помните основные правила работы в группе.

Задание «Экономистам»: решите задачу и ответьте на вопросы: «Баргузинский заповедник – экологически чистый район озера Байкал, особо охраняемый в р. Бурятия. В настоящее время общая территория заповедника 350000 га. Лесные пожары в 2017 году в Баргузинском районе Бурятии уничтожили около 16 % уникального лесного массива. В связи с чем, планируется восстановить утраченный природный ресурс. 1) Найдите площадь восстановленных лесов; 2) вычислите какое количество деревьев нужно посадить на территории сгоревшей части заповедника, чтобы восстановить лесной массив; 3) сколько лет потребуется для восстановления леса? ( используйте справочный материал)». Работайте быстро и слаженно, не ругайтесь, не перебивайте собеседников, помните основные правила работы в группе. Озвучьте результаты своих вычислений.

Справочный материал: 1) для восстановления лесного массива саженцы хвойного дерева высаживают на расстоянии 2м на 2м. 2) саженцы хвойных деревьев в возрасте 10 лет сформированы как взрослое дерево; рост продолжается, но уже в ширину.

Слово предоставляется группе «Художников - оформителей» (защита буклета).

Задача №5.

Байкальский баклан - массивная птица с перепончатыми лапами, длинной шеей, изогнутым клювом и большим черным хохолком. Окрас чёрный с зеленоватым отливом. Длина тела самцов от 88 до 91 см, самок — 80 — 90 см. Вес птиц от 1,8 до 3,0 кг. Оперение густое, плотно прилегающее к телу. Уздечка, кольцо вокруг глаза и основания нижней челюсти у взрослых и молодых птиц голые. А размах крыльев вы узнаете, решив числовой пример: (2,86 : 2,6 - 0,8) ∙ (2,1 + 7,04 : 3,2) (1,29)

Задание «Статистам»: Вскройте доставочный пакет № 5, возьмите выделитель, внимательно прочтите предложенный текст и отметьте выделителем главную мысль текста. Всю информацию передайте «Художникам - оформителям». Работайте быстро и слаженно, не ругайтесь, не перебивайте собеседников, помните основные правила работы в группе.

Задание «Экономистам»: решите задачу: «Байкальский баклан - массивная птица с перепончатыми лапами, длинной шеей, изогнутым клювом и большим черным хохолком. Окрас чёрный с зеленоватым отливом. Длина тела самцов от 88 до 91 см, самок — 80 — 90 см. Вес птиц от 1,8 до 3,0 кг. Оперение густое, плотно прилегающее к телу. Уздечка, кольцо вокруг глаза и основания нижней челюсти у взрослых и молодых птиц голые. А размах крыльев вы узнаете, решив числовой пример:

(2,86 : 2,6 - 0,8) ∙ (2,1 + 7,04 : 3,2).

Работайте быстро и слаженно, не ругайтесь, не перебивайте собеседников, помните основные правила работы в группе. Озвучьте результаты своих вычислений.

4. Презентация проектов.

Ребята, давайте послушаем группу «Экологов» с защитой их проекта.

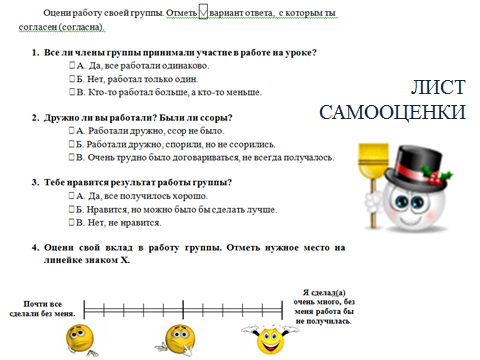

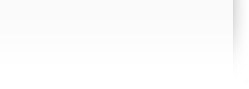

5. Рефлексия.

Ребята, каждой группе предложены листы самооценки. Пожалуйста, возьмите каждый по одному и честно ответьте на предложенные вопросы. Под руководством командира, обсудив работу каждого члена группы, выставите оценки в оценочный лист и в разделе пожелания и замечания напишите свои мнения о сегодняшнем уроке.

|

Оценочный лист группы «______________________»

ФИО учащегося Оценка

1._______________________ _______ 2._______________________ _______ 3._______________________ _______ 4._______________________ _______ 5._______________________ _______

Пожелания и замечания по уроку: ___________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

|

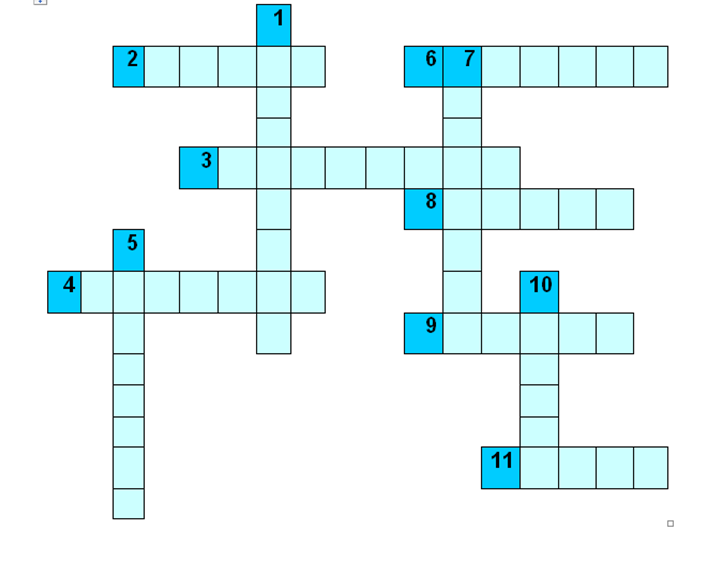

6. Домашнее задание.

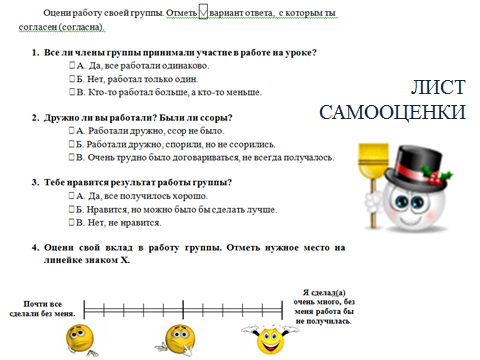

Выберите одно из двух предложенных заданий: 1) Найти необходимую информацию и составить задачу о республике Бурятия, решить ее, нарисовать сюжет задачи. Работа выполняется на альбомных листах или в виде презентации. 2) Разгадайте кроссворд.

7. Итоги урока.

Мы каждый день находим ответы на разные вопросы и решаем свои задачи. На уроках чаще всего задачи предлагает учебник, а взрослым предлагает сама жизнь. Но, несмотря, ни на что мы сегодня решали готовые задачи, а дома вам предстоит составить свои задачи, опираясь на знания, приобретенные на нашем уроке. Подводя итоги урока, нам хотелось бы, чтобы каждый из вас продолжил предложения, на свое усмотрение.

Сегодня на уроке я научился…

Сегодня на уроке мне особенно понравилось…

Сегодня на уроке я повторил…

Сегодня на уроке я закрепил…

Какие затруднения испытывали…

Сегодня на уроке я поставил себе оценку…

Спасибо всем за урок! До свидания!

Доставочный пакет № 1.

Посо́льское (Посо́льск) — село в Кабанском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Посольское».

Расположено в 48 км западнее районного центра, села Кабанска, на юго-восточном берегу Байкала, севернее устья реки Большая Речка, впадающей в северную бухту Посольского сора.

С 1728 по 1839 год в селе действовала государственная пристань, через которою осуществлялось почтовое сообщение с западным берегом Байкала и далее с Иркутском. Через Посольск проходили купеческие караваны, отгружавшие грузы на пристань. Село было крупным рыболовецким центром на Байкале. В конце XIX века кабанскими купцами братьями Вассерманами в Посольске была открыта рыбоконсервная фабрика, оборудование которой было закуплено в Германии. Из Германии поступали и корпуса для консервных банок, консервирующие материалы и пряности. В Посольске фабрика размещалась в специально построенном деревянном здании. В летнее время здесь производили консервы из омуля и осётра. В 1921 году фабрика была национализирована, в 1922 году её передали в ведение Центрального рабочего кооператива «Экономия» в Верхнеудинске. Зимой 1922 года оборудование фабрики перевезли в Усть-Баргузин. Позднее рыбзавод возобновил свою работу в Посольском под названием «Кабанский рыбзавод».

Здесь располагается одна из главных исторических достопримечательностей Бурятии — Посольский Спасо-Преображенский монастырь. Сначала на месте монастыря была построена заимка и пустынь для обитания монахов. Место было выбрано на байкальском мысу, где в 1651 году были убиты и похоронены члены русского посольства в Монголию. Основателями монастыря были двенадцать монахов Темниковского Санаксарского монастыря во главе с игуменом Феодосием и иеромонахом Макарием. Они составили ядро первой Забайкальской духовной миссии, присланной по повелению царя Фёдора Алексеевича и с благословения патриарха Иоакима. Главной целью основания и всей дальнейшей деятельности Посольского монастыря являлась просветительская деятельность среди бурят, монголов и тунгусов. Расположение обители близ залива Прорва с его морским портом являлось до середины XIX столетия причиной её посещения многими известными государственными и общественными деятелями на их пути из Прибайкалья в Забайкалье, Китай, Монголию и обратно. Особое внимание уделяли монастырю с его некрополем убиенных послов российские дипломатические миссии, которые принимали здесь посланников из других государств. После Октябрьской революции обитель закрыли, все её сооружения, кроме двух храмов, в 1930-е годы разобрали и вывезли. В конце 1950-х годов разрушили световой этаж и снесли купола Спасо-Преображенского собора. До 1995 года монастырь использовали под клуб, школу и детскую психиатрическую больницу. 19 апреля 2000 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о возрождении Спасо-Преображенского Посольского монастыря на Байкале. 12 июля 2002 года в монастыре зазвонили новые колокола. С 18 июля 2002 года ведутся ремонтно-реставрационные работы главного храма обители — Спасо-Преображенского собора. Планируется восстановление всего монастырского комплекса.

| Омуль посольский О муль - это рыба, которую можно с чистой совестью назвать истинным сокровищем озера Байкал. И неудивительно, ведь эта рыба издавна была спасением для местных жителей. В старые времена из омуля готовили разнообразные питательные блюда, спасавшие от холода и голода в долгие сибирские зимы. Сегодня же омуль байкальский служит для многих основным источником дохода, его продают в копченом, соленом и вяленом виде туристам. муль - это рыба, которую можно с чистой совестью назвать истинным сокровищем озера Байкал. И неудивительно, ведь эта рыба издавна была спасением для местных жителей. В старые времена из омуля готовили разнообразные питательные блюда, спасавшие от холода и голода в долгие сибирские зимы. Сегодня же омуль байкальский служит для многих основным источником дохода, его продают в копченом, соленом и вяленом виде туристам. Омуль байкальский делится на несколько популяций, в зависимости от места и времени нереста. Их еще называют расами. Всего существует четыре популяции этой рыбы: посольская, северобайкальская, селенгинская и чивыркуйская. Все они большую часть жизни проводят в озере Байкал, и только на время нереста поднимаются вверх по рекам, впадающим в него. Расы байкальского омуля – омуль посольский Из всех популяций омуля байкальского, пожалуй, самого большого внимания заслуживает омуль посольский. Эта раса омуля отличается особенно крупными размерами по сравнению с другими популяциями. Масса тушки может достигать 1 килограмма. Для того, чтобы набрать такой вес, ему требуется гораздо больше времени, чем представителям других популяций омуля байкальского: от 9 до 15 лет. Кстати говоря, эту рыбу можно отнести к рыбам-долгожителям, ведь общая продолжительность его жизни может достигать двух с лишним десятков лет. Немало для рыб, особенно пресноводных. Но вернемся к омулю посольскому. Большие размеры делают эту популяцию прекрасным вариантом для промыслового и любительского отлова. Ведь куда приятнее держать в руках крупную тушку рыбы, уже заранее представляя себе ее вкус. Хотя, сибиряки считают, что куда вкуснее и жирнее мелкие тушки других популяций, в частности, северобайкальской. Посольская популяция омуля обитает на сравнительно большой глубине в озере Байкал и, в частности, в Малом море, и кормится в основном рачками, причем довольно крупными. Разумеется, это придает мясу рыбы своеобразный привкус, благодаря которому эту расу можно отличить от других. Посольская популяция омуля байкальского выходит на нерест в конце лета - начале осени, а основным местом нереста является ряд рек Посольского сора, отсюда и происходит название расы. Отметав икру, рыбы возвращаются к местам откорма, т.е., в Байкал. Однако главной особенностью посольской популяции омуля является то, что это единственный вид «сибирского сокровища», который разводится в неволе. На Большереченском рыбном заводе сегодня постоянно разводят и выпускают на волю молодь этой рыбы, так что численность посольской популяции сегодня вне опасности, и рыбу можно смело вылавливать даже в промышленных масштабах. Впрочем, промышленный вылов, это, конечно, хорошо, но в разумных пределах. Пока вылов несколько ограничен (он ведется только по квотам), нет риска, что омульисчезнет бесследно. А пока этой чудесной рыбы в Байкале и сибирских реках вполне достаточно, чтобы каждый мог полакомиться вволю сибирским деликатесом. |

|

|

| |

Доставочный пакет № 2.

Байкальская нерпа (Pusa sibirica) – один из трех пресноводных видов тюленей в мире, единственное млекопитающее, которое обитает в Байкале. Научное описание нерпы впервые сделано во время работы 2-й Камчатской, или Великой Северной, экспедиции, руководимой В.И. Берингом. В составе этой экспедиции работал отряд на Байкале под руководством И. Г. Гмелина, который разносторонне изучил природу озера и его окрестностей и описал тюленя. До сих пор среди ученых нет единой точки зрения, как это животное попало в Байкал. Большинство исследователей придерживаются точки зрения И. Д. Черского о том, что нерпа проникла в Байкал из Ледовитого океана через систему рек Енисей-Ангара в ледниковую эпоху, одновременно с байкальским омулем. Другие ученые не исключают возможности ее проникновения по Лене, в которую, как предполагают, был сток из Байкала.

Средняя длина тела взрослой нерпы — 165 см (от конца носа до конца задних ластов). Вес от 50 до 130 кг, самки по массе больше самцов. Линейный рост заканчивается у нерп к 17−19 годам, а весовой продолжается еще в течение ряда лет и возможен до конца жизни. Форма тела у нерпы веретеновидная, без выраженной шеи. Конечности нерпы – ласты. Передние ласты очень развиты, с мощными когтями. Живут до 55 лет. Нерпа – хороший ныряльщик. Она может нырять на глубину до 400 м. и находиться под водой до 40 минут. Её скорость движения под водой 7 – 8 км. в час, максимальная скорость – 20 - 25 км/час.С большей скоростью она плавает, когда уходит от опасности. По твердому субстрату нерпа передвигается достаточно медленно, перебирая ластами и хвостом. В случае опасности переходит к скачкам.

Корм нерпа находит в хорошо освещенной зоне (25—30 м) и ей, по-видимому, нет необходимости нырять глубоко. Нерпа способна погружаться до 400 м, и выдерживает давление 21 атм. В природе она бывает под водой до 20−25 мин. — этого ей достаточно, чтобы добыть пищу или уйти от опасности. Обитает в северной и средней частях Байкала. В июне на берегах Ушканьих островов можно увидеть особенно много нерп. На закате солнца нерпы начинают массовое движение к островам. Эти животные любопытны и иногда подплывают к дрейфующим судам с заглушенным двигателем, длительное время находясь рядом и постоянно выныривая из воды. Нерпа – хороший ныряльщик. Она может нырять на глубину до 400 м. и находиться под водой до 40 минут. Её скорость движения под водой 7 – 8 км. в час, максимальная скорость – 20 - 25 км/час.

Питанием нерпе служит непромысловая рыба (голомянка, байкальский бычок). За год взрослая нерпа съедает до 1 т рыбы. Основная пища нерпы — голомянко-бычковые рыбы. Омуль попадается в пищу нерпе случайно и в очень небольшом количестве, не более 1−2 % от суточного рациона.

Детенышей нерпа рождает в специально подготовленном снежном логове. Большая часть нерп рождается в середине марта. Обычно нерпа рождает одного, редко двух детенышей. Вес новорожденного до 4 кг. Шкурка детенышей серебристого или серебристо-серого цвета. Молодого нерпенка-детеныша буряты называют хубунком. Около 4-6 недель детеныш проводит исключительно внутри логова, питаясь молоком матери. К тому времени, как логово разрушится он успевает практически полностью полинять. Мать проявляет заботу о малыше, отлучаясь лишь на время охоты. С переходом на самостоятельное питание рыбой нерпята линяют, мех постепенно изменяет цвет на серебристо-серый у 2—3-месячных, а затем и на буро-коричневый — у более старших и взрослых особей.

Когда озеро сковано льдом, нерпа может дышать только через отдушины-продухи — запасные отверстия во льду. Продухи нерпа делает, разгребая снизу лед когтями передних конечностей. Вокруг ее логовища до десятка и более вспомогательных продухов, которые могут отстоять от основного на десятки и даже сотни метров. Продухи имеют обычно округлую форму. Размер вспомогательных продухов 10−15 см (достаточный для того, чтобы высунуть над поверхностью воды нос), а основного продуха — до 40−50 см. Снизу продухи имеют форму опрокинутой воронки — значительно расширяются книзу. По наблюдениям, нерпа спит в воде, так как находится в обездвиженном состоянии довольно долго. Вероятно, до тех пор, пока хватает кислорода в крови. Во время сна нерпы аквалангисты подплывали к ней вплотную, прикасались и даже переворачивали, но животное продолжало спать.

На нерпу ведется промысловая охота, ежегодно отстреливается около 6 тыс. нерп. Мясом нерпы кормят песцов, из меха изготавливают шапки, используют для подбивки охотничьих лыж. Нерпичье мясо употребляют в пищу, а ласты нерпы, отваренные в воде, считаются лакомством. Особенно нежное мясо у молодых нерпят - хубунков, мясо которых не имеет запаха рыбы и напоминает по вкусу цыплят. В печени нерпы много витаминов. В старину нерпичий жир применялся в кожевенном производстве и в мыловарении. В 1895-1897 гг. нерпичье сало главным образом использовали на Ленских золотых приисках для освещения шахт. Местные жители жир нерпы считают лечебным и употребляют его при лечении легочных заболеваний и язвенных болезней желудка.

По учету сотрудников Лимнологического института Сибирского отделения АН России, в настоящее время на Байкале живет около 120 тыс. голов нерпы.

Нерпа внесена в Красный список МСОП как вид, близкий к исчезновению.

Доставочный пакет № 3.

Государственный природный биосферный заповедник «Баргузинский» - старейший в России. Он организован в 1916 году для спасения от уничтожения соболя. Заповедник расположен на северо-восточном побережье Байкала, занимая западные склоны Баргузинского хребта (Северобайкальский район Республики Бурятия). В настоящее время общая территория заповедника (374 322 га) состоит из строго охраняемого «ядра» (263 176 га) и буферного «биосферного полигона» (111 146 га), где допускается регламентированная добыча животных в научных целях. В 1986 году Баргузинскому заповеднику присвоен статус биосферного, а в 1996 году он в составе природного объекта «Озеро Байкал» включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Баргузинский хребет - одна из самых мощных горных цепей, окаймляющих Байкал. Его протяженность около 300 км. Наибольшей высоты (2840 м над ур. м.) хребет достигает вблизи северной границы заповедника. Здесь же, в верховьях р. Большая, находится и максимальная высотная отметка для территории заповедника (2652 м над ур. м.).

Северо-восточное побережье Байкала отличается суровым континентальным климатом с некоторыми специфическими особенностями. Резко выраженные черты восточно-сибирского климата здесь сочетаются с элементами морского, возникающими вследствие близости гигантского пресного водоема. Влияние Байкала особенно ощутимо летом и осенью.

Баргузинский заповедник - самый холодный район на всем байкальском побережье. Среднегодовая температура воздуха в п. Давша - 37 °С. По основным климатическим показателям этот район близок к северному охотскому побережью.

Зима начинается в конце октября, а регулярные оттепели отмечаются лишь в первой декаде апреля. Из приблизительно 134 мм зимних осадков около 80% выпадает до января, в основном до ледостава на Байкале. Высота снегового покрова на прибрежных равнинах колеблется от 39 до 72 см, составляя в среднем 52 см. Среднегодовая максимальная скорость ветра в районе заповедника - 4,9 м/сек.

Баргузинский хребет представляет собой водосборную площадь, на которой берут начало одиннадцать рек и речек заповедника, создающие вместе с притоками густую гидрографическую сеть.

В долинах рек Езовка, Большая, Таламуш и Давша, в местах тектонических разломов встречаются выходы термальных источников с температурой воды в некоторых из них выше + 70°. В долинах рек Давша и Южный Бирикан встречаются карстовые явления. На отдельных участках эти речки неожиданно исчезают под землей и вновь выходят на поверхность в нескольких десятках или сотен метров ниже по течению.

На прибайкальской равнине большие площади занимают торфяно-болотные почвы.

Согласно ботанико-географическому районированию территория Баргузинского заповедника относится к условно выделенному флористическому району «нагорью байкальскому». Список мхов включает 147 видов и вероятно будет дополнен. Преобладают лесные мхи. Далее по количеству видов следуют те, что встречаются не только в лесном поясе, но и выше верхнего предела распространения лесной растительности. На последнем месте по числу видов стоят гольцовые мхи, а также те, что встречаются и в альпийском поясе и на байкальском побережье. Грибов в заповеднике отмечен 171 вид, водорослей - 1242 вида.

Список сосудистых растений заповедника в настоящее время включает 874 вида, но, несомненно, будет существенно дополнен по мере изучения обширных практически не посещаемых горных районов. Из эндемиков здесь встречаются астрагал трехгранноплодный, щучка Турчанинова, мятлик Смирнова, черепоплодник щетинистоватый. Из реликтовых растений, сохранившихся с ледникового периода, для заповедника характерны гроздовник ланцетный, подмаренник трехцветковый, телиптерис болотный, ужовник обыкновенный. Особенно много редких видов в окрестностях термальных источников.

Своеобразие вертикального распределения растительности на западных склонах Баргузинского хребта позволило известному геоботанику Л.Н. Тюлиной говорить о влажном прибайкальском типе поясности. Одна из его отличительных черт - ложноподгольцовый пояс на берегу Байкала, представленный зарослями кедрового стланика и низкобонитетными лиственничниками с багульником, брусникой и другими кустарничками в наземном покрове. Здесь же довольно широко распространены представители альпийской флоры, такие как кипрей широколистный, круглолистная и тощая березки, смородина душистая, плаун альпийский и гольцовый, лишайник алектория бледно-желтая. Появление этой растительности связано с сильным охлаждающим влиянием озера на его берега.

Кедровые и кедрово-пихтовые леса в Баргузинском заповеднике приурочены к моренным и древнеаллювиальным отложениям в долинах рек и на коренных склонах в верхней части горно-лесного пояса.

Фауну Баргузинского заповедника и смежной с ним территории в целом представляет восточно-сибирский таежный комплекс с некоторыми своеобразными чертами, обусловленными расположением на склонах высокого Баргузинского хребта в непосредственной близости от уникального водоема.

В список млекопитающих, насчитывающий 41 вид, входят представители различных зоогеографических областей, среди которых более 80 % - лесные животные. В основном это звери таежной зоны Европы, Западной и Восточной Сибири - белка, летяга, соболь, колонок, кабарга, отчасти животные широколиственных лесов - изюбрь, косуля. Есть и горно-тундровые виды - алтайская (альпийская) пищуха, большеухая полевка, чер-ношапочный сурок, северный олень. Весьма велика доля голарктических видов, таких как волк, лисица, горностай, ласка, росомаха, рысь, бурый медведь, лось, заяц-беляк, красная полевка, экономка. Крайне редко встречается солонгой - представитель степной центрально-азиатской фауны. В Байкале обитает эндемичная байкальская нерпа, предки которой жили в северных морях.

В Баргузинском заповеднике насчитывается 275 видов птиц, но их число в связи с глобальными изменениями климата неуклонно пополняется. Среди гнездящихся птиц преобладают виды с ареалами сибирского типа фауны: каменный глухарь, рябчик, глухая кукушка, орлан-белохвост, уральская и бородатая неясыть, мохноногий и воробьиный сычи, ястребиная сова, желна, кукша, кедровка, снегирь, щур, обыкновенный и белокрылый клесты, сибирская чечевица, белошапочная и желтобровая овсянки, свиристель, малая, сибирская и таежная мухоловки, обыкновенный поползень, пеночки-таловка, зарничка и корольковая, пятнистый сверчок, оливковый дрозд, соловей-красношейка, синехвостка, сибирская завирушка и др.

Фауна амфибий и рептилий северо-восточного побережья Байкала бедна и в видовом и в количественном отношении. Из земноводных здесь встречаются остромордая и сибирская лягушки и сибирский углозуб. Из пресмыкающихся - обыкновенный щитомордник, обыкновенная гадюка, узорчатый полоз, обыкновенный уж, живородящая ящерица. В прибрежной акватории Байкала встречаются черный и белый хариус, омуль, ленок, таймень, сиг и очень редко - байкальский осетр. Уникальные голомянки и большая часть массовых видов байкальских бычков обитают в пелагиали, на удалении от прибрежного мелководья.

Фауна беспозвоночных Прибайкалья изучена недостаточно. По данным инвентаризации членистоногих, в 1996 г. на территории Баргузинского заповедника было зарегистрировано 1015 видов насекомых и 106 видов паукообразных.

Что касается орнитофауны прибрежных равнин, то прежде всего следует упомянуть каменного глухаря. Эта крупная птица обитает в основном в кедрово-лиственничных лесах и вдали от Байкала отмечается крайне редко.. Из пернатых хищников на побережье гнездятся орлан-белохвост, скопа, чеглок. Вблизи Байкала могут встречаться и многие дневные хищники и совы, но их нельзя считать типичными обитателями побережий.

Доставочный пакет № 4.

УШКАНЬИ ОСТРОВА

Небольшой архипелаг со скалистыми берегами в средней части озера Байкал недалеко от полуострова Святой Нос, представляющий собой вершины подводного Ушканьего порога или Академического хребта. Ушканьи острова расположены в средней части озера, в 7 км западнее полуострова Святой Нос, территория Республики Бурятия. Острова уникальны и по своей природе и по красоте. Здесь особый климат: очень влажно и тепло. Острова сложены, главным образом, древними (докембрийскими) кристаллическими известняками. В состав архипелага входят 4 острова: Большой Ушканий остров или Большой Ушкан - площадь 9,4 км², наибольшая высота над уровнем Байкала — 216 метров и Малые Ушканьи острова: Долгий (1,25 км в длину), Тонкий (высота - 17 метров над уровнем Байкала) и Круглый.

Большой остров вытянут с запада на восток на 5 км и в ширину около 3 км. Малые острова отделены от Большого двухкилометровым проливом с бурунами и каменистыми рифами.Острова покрыты лиственничным лесом.

Знамениты Ушканьи острова тем, что только здесь на каменистых выступах можно увидеть необычайное зрелище – целые лежбища байкальской нерпы - уникального животного, которое водится только на Байкале. Самое крупное лежбище нерпы на Байкале находится на западной стороне острова Тонкого.

Название островов, как считают многие, соответствует названию «нерпичьи» (заячьи) острова. В XVII веке первые русские, побывавшие на Байкале, зайцем звали нерпу, так как аналогичное животное (из тюленей) у северных поморов называлось «морской заяц». Поэтому выходцы с Европейского Севера, увидев на берегах островов много нерпы, то есть «морских зайцев», назвали их «Заячьими». А в Сибири зайцев называют ушканами – отсюда и название островов «Ушканьи».

В связи с изолированностью, свойственной всем островам, на архипелаге сформировалась уникальная флора и фауна. На Большом острове хорошо сохранился первозданный лиственничный лес, некоторые деревья которого имеют особую форму с бутылкообразным утолщением ствола. Еще одно уникальное дерево – береза с черной корой и острозубчатыми листьями. Часто встречаются флагообразные кроны деревьев, принявшие такую форму из-за мощных байкальских ветров.

Одно из самых интересных явлений на островах - муравейники. По плотности муравейников Большой остров не имеет себе равных в стране, на 1 га приходится 18-20 муравейников, а общее их число насчитывает несколько тысяч. Высота муравейников — до 170 см, диаметр — до 3 м. Следы их жизнедеятельности видны здесь повсюду, муравейники можно встретить на ровных террасах и на их крутых обрывах, в нескольких метрах от берега Байкала и на самой вершине острова, в 216 метрах над озером.

Причину такого необычного количества муравьев на Большом Ушканьем острове следует искать не только в слабом распространении здесь пожаров. На Большом Ушканьем острове нет такого метра поверхности земли, где не было бы следов от старых низовых пожаров. Но низовые пожары губительно действуют на муравев только вне их жилищ. Сами же муравейники, вместе с находящимися в них муравьями, в большей своей части остаются неповрежденными, чему во многом способствует заслон из густого кольца зеленой растительности. Основная причина многочисленности муравейников на Большом Ушканьем острове - отсутствие зверей и птиц, питающихся муравьями и их яйцами и систематически разрушающих муравейники.

На островах Ушканьего архипелага постоянно живет только три вида млекопитающих: обыкновенная лисица, заяц-беляк и один вид мелкой полевки. Эти животные безразличны к муравьям.

Ушканьи острова, освободившиеся из вод Байкала только к середине четвертичного периода, с их своеобразной фауной и флорой, представляют огромный интерес для науки. Их совершенно необходимо тщательно беречь и охранять, как и все другие острова Байкала.

Ушканьи острова с 1987 г. входят в состав Забайкальского национального парка. Посещение Ушканьих островов возможно только по разрешению администрации парка.

Доставочный пакет № 5.

Массивная птица с перепончатыми лапами, длинной шеей, изогнутым клювом и большим черным хохолком. Окрас чёрный с зеленоватым отливом, горло и щёки белые, голое пятно по бокам клюва жёлтое и заходит за угол рта. У части особей на бедре летом белое пятно. Иногда у взрослых голова и шея серые. Молодые птицы серо-бурые с белым брюхом.

Длина тела самцов от 88 до 91 см, самок — 80 — 90 см.

Размах крыльев у самцов 1,27 — 1,56 м, у самок 1,25 — 1,5 м.

Длина крыла самца 33 — 38 см, самки — 32,5 — 36,5 см.

Длина клюва у самца 5,9 — 7,5 см, у самки — 5,2 — 6,2 см.

Вес птиц от 1,8 до 3,0 кг.

Первостепенных маховых перьев — 11. Их вершины до половины длины сужены на внутренних опахалах.

Хвост округлый, из 14 жестких рулевых перьев.

Оперение густое, плотно прилегающее к телу.

На Байкале поселяется на скалистых островах и обрывах, часто в труднодоступных местах. Гнездо строится из сухих веток и веточек, лоток небрежно выстилается крупными (маховыми) перьями чаек и бакланов, а также кусками полиэтилена, бумаги и прочего мягкого мусора. На скалах гнездовая постройка используется много лет, ежегодно птицы подправляют и наращивают ее, так что о продолжительности гнездования можно судить по массивности гнезда. Фенология миграций на Байкале не прослежена. По всей видимости, прилетает в конце апреля - начале мая с появлением открытой воды. Сроки гнездования растянуты, вероятно, из-за большого числа повторных кладок. В кладке 3-5, иногда больше (до 9) яиц. Птенцы в большинстве кладок вылупляются с середины до конца июня, в поздних и повторных кладках - до начала августа. Они находятся в гнезде 50-60 дней. Успешность гнездования не выяснена. Питаются рыбой.

В свое время баклан был одним из фоновых видов байкальского побережья, о чем свидетельствуют названия островов и мысов, а также исторические литературные источники. Однако уже в конце XIX-го века его численность начала снижаться и в начале 70-х гг. прошлого столетия этот вид перестал гнездиться на Байкале. Более 40 лет на Байкале отмечались только редкие залетные особи. Однако в 2006 году в проливе Малое Море на о. Шаргадагон было обнаружено два гнезда с птенцами . Дальнейшие исследования показали стремительный рост числа гнездящихся на Байкале бакланов, и в 2009 году их численность на Малом Море составляла не менее 500 гнездящихся пар.

Баклан - птица из отряда пеликанообразных. Баклана можно встретить почти на всех местах нашей планеты. Большинство птиц из этого отряда предпочитают обитать на морских островах, морских побережьях, берегах рек и озёр, а также на сильно заболоченных местностях.

Оперение бакланов в основном состоит из двух тонов: белого и чёрного. У всех без исключения бакланов присутствует горловой мешок. Птицы имеют длинный и тонкий клюв, загнутый в форму крючка, который хорошо помагает захватывать пищу.

Хорошо ныряют, при этом прозрачная мигательная перепонка служит как бы подводными очками. Утром и вечером можно видеть, как большие стаи бакланов летят цепочками с ночевки к местам охоты и обратно. Голос — глухое карканье или стон.

Бакланы в основном предпочитают видеть в своём рационе рыбу, но и не брезгуют маллюсками, ракообразными, головоногими, змеями и черепахами.

Гнездятся колониями, часто крупными, обычно вместе с другими колониальными птицами и другими животными: чайками, крачками, пингвинами, олушами, котиками и другими. Гнездо строят из веток и травы на деревьях, реже на заломах тростника, плоских островках или на прибрежных скалах. Кладка из 4-6 матовых, голубоватых с белыми потеками яиц.

Голова соболя, туловище лося, крыло птицы, хвост нерпы.

Голова соболя, туловище лося, крыло птицы, хвост нерпы.

муль - это рыба, которую можно с чистой совестью назвать истинным сокровищем озера Байкал. И неудивительно, ведь эта рыба издавна была спасением для местных жителей. В старые времена из омуля готовили разнообразные питательные блюда, спасавшие от холода и голода в долгие сибирские зимы. Сегодня же омуль байкальский служит для многих основным источником дохода, его продают в копченом, соленом и вяленом виде туристам.

муль - это рыба, которую можно с чистой совестью назвать истинным сокровищем озера Байкал. И неудивительно, ведь эта рыба издавна была спасением для местных жителей. В старые времена из омуля готовили разнообразные питательные блюда, спасавшие от холода и голода в долгие сибирские зимы. Сегодня же омуль байкальский служит для многих основным источником дохода, его продают в копченом, соленом и вяленом виде туристам.