СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации “Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы”

В данных методических рекомендациях можно найти информацию о способах организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся начальной школы. В каждой деятельности нами подробно описаны структура, специфика и другие аспекты, о которых необходимо знать каждому педагогу, осуществляющему данную работу с младшими школьниками.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации “Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы”»

|

|

|

|

Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

Методические рекомендации по организации проектно - исследовательской деятельности младших школьников

Красноярск, 2023

Аннотация

В данной работе представлены методические рекомендации для организации исследования в начальной школе. В пособии описаны доступные методические приемы, позволяющие успешно разрабатывать содержание, использовать наиболее эффективные формы организации и методы исследовательского обучения младших школьников.

Данные методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, а также студентов обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Составитель: Крупко Н.В. - студентка 32 группы отделения «Преподавание в начальных классах».

Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы/ Крупко Н.В., Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», 2023. - 59 с.

Красноярск, 2023, 59 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................4

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.................................................................................................5

1.1. Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура.......................................................5

1.2. Типичные ошибки при проведении исследований...........................................7

1.2.1. Выбор темы исследования..................................................................................8

1.2.2. Ошибки в определении цели, задач и гипотезы исследования.......................9

1.2.3. Ошибки в выборе методов исследования........................................................10

1.3. Критерии оценки детских исследовательских работ. Анализ детских исследований................................................................................................................11

1.4. Паспорта исследований.....................................................................................14

1.4.1. Паспорт исследований «Какой способ процеживания для очистки воды в природных условиях является самым эффективным?»............................................................................................................14

1.4.2. Паспорт исследования «В какой реке вода чище: Мана или Кача?»…........................................................................................................................17

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.........................................................................................................................21

2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура.............................................................................21

2.2. Проектная задача «Новый год»........................................................................23

2.3. Проектная задача «Моя семья и я»....................................................................................................................................28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................31

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.........................................................32

ПРИЛОЖЕНИЯ .........................................................................................................33

Приложение 1. «Детская исследовательская работа «Откуда берется радуга?»».......................................................................................................................33

Приложение 2. Реализация исследовательской работы «Какой способ процеживания для очистки воды в природных условиях является самым эффективным?»............................................................................................................42

Приложение 3. Проектная задача «Новый год».........................................................43

Приложение 5. Проектная задача «Моя семья и я»....................................................................................................................................48

ВВЕДЕНИЕ

В связи с обновлением федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) перед учителями встала задача в его реализации. В требованиях ФГОС прописано не только достижение предметных результатов, но и метапредметных, которых стало значительно больше. Так, например, познавательные УУД разделили на несколько групп, среди которых выделяются базовые исследовательские действия.

Одним из средств достижения данного вида результатов является проектно-исследовательская деятельность. Некоторые педагоги активно используют данный вид деятельность в своей практике. В процессе его реализации достигаются не только познавательные результаты, среди которых можно выделить анализ, сравнение, синтез, проведение опытов и т.д., но и коммуникативные, а также регулятивные результаты.

Данные методические рекомендации были созданы для педагогов, которые в своей практике не использовали проектно-исследовательскую деятельность. Возможно, из-за большого объёма информации или же по другим причинам.

Цель: разработка и представление методических рекомендаций по организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников.

В результате работы представлены методические рекомендации, которые содержат специфику и назначение проектно-исследовательской деятельности, типичные ошибки её организации, а также примеры паспортов исследования и проектных задач для младших школьников.

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

1.1. Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура

В современном образовании остро стоит вопрос о реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), в котором появились не только новые предметные результаты, но и обновились метапредметные результаты. Одним из основных групп результатов являются познавательные универсальные учебные действия, в которые включаются базовые исследовательские действия:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях [1].

Под исследовательской деятельностью обучающихся понимается деятельность обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.

Если для учителя исследовательская деятельность — это один из методов обучения, то для учащегося это возможность развить познавательный интерес, любознательность, умение работать с информационными источниками. Также, это способ построить общение с одноклассниками, и появляется возможность принимать участие в научных конференциях по исследовательской и проектной работе [4].

Целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху.

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

1. Знакомство с проведением учебных исследований;

2. Развитие творческой исследовательской активности;

3. Стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

4. Ознакомление с научной картиной мира;

5. Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс.

В исследовательской работе учитель занимает роль «наставника». Он стимулирует, корректирует и направляет обучающихся во время исследования. По мнению О. А. Зубовой: «Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах»[4].

Многие методисты выделяют следующие основные этапы исследовательской работы:

1) Выбор темы.

2) Постановка цели и задач.

3) Гипотеза исследования.

4) Организация исследования.

5) Подготовка к защите и защита работы.

Основными этапами исследовательской работы являются следующие положения:

Найти проблему – что надо изучать. Должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам исследования.

Тема – как это назвать. Должна быть оригинальной.

• Актуальность – почему эту проблему нужно изучать.

• Цель исследования – какой результат предполагается получить. Обычно цель заключается в изучении определенных явлений.

• Гипотеза – что не очевидно в объекте. Гипотеза – это предвидение событий, это вероятное знание, ещё не доказанное. Изначально гипотеза не истина и не лож – она просто не доказана

• Новизна – что нового обнаружено в ходе исследования.

• Задачи исследования – что делать – теоретически и экспериментально.

• Литературный обзор – что уже известно по этой проблеме. краткая характеристика того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят исследования других авторов.

• Методика исследования – как и что исследовали. Это описание того, что и как делал автор исследования для доказательства справедливости выдвинутой гипотезы.

• Результаты исследования – собственные данные. Полученные данные необходимо сопоставить с данными научных источников из обзора литературы по проблеме и установить закономерности, обнаруженные в процессе исследования.

• Выводы – краткие ответы на поставленные задачи.

• Значимость – как влияют результаты на практику.

Таким образом, в связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения структура исследовательской деятельности учащихся на современном этапе развития информационного общества наполняется новыми целями и содержанием исследовательских умений.

1.2. Типичные ошибки при проведении исследований

При организации исследовательской работы как учитель или педагог дополнительного образования, так и сам обучающиеся могут столкнуться с трудностями, которые, в свою очередь, могут привлечь за собой ошибки. Поэтому были проанализированы все трудности, с которыми могут встретиться учителя и обучающиеся для предотвращения ошибок.

1.2.1. Выбор темы исследования

Любая исследовательская работа начинается с выбора темы исследования. Выбор темы школьной исследовательской работы — важный и очень ответственный момент.

Учитель, предлагающий тему исследования ребёнку, или ученик, самостоятельность решивший избрать некоторую тему, должны хорошо представлять:

1. направление научного поиска;

2. проблему, которую необходимо решить.

После окончания работы, во время её подготовки к презентации, автор приходит к выводу о необходимости выбора яркого и красочного названия, привлекающего к работе внимание читателя и слушателя.

Не рекомендуется при формулировке темы:

Слишком общее название, которое может ввести в заблуждение.

Выбирать масштабные или сложные темы, которые оказываются непосильными для их раскрытия в рамках учебного исследования.

Примеры некорректных тем: «Как поживаете, господин позвоночник?», «Влияние параметров атмосферы на рождаемость в районах Крайнего Севера», «Цвет один в поэзии ХХ века», «Почему школьники не летают?»

Существует некоторые требования к теме исследования:

1. Тема должна быть достаточно актуальной и, по возможности, нестандартной.

2. Тема и уровень работы должны соответствовать возрасту ученика.

3. Широко сформулированная тема не дает возможности выполнить качественное исследование.

4. Если работа выполняется на базе научного учреждения, необходимо четко очертить рамки самостоятельного исследования школьника.

Название работы должно точно отражать её содержание. Удачная и неординарная тема – залог успеха.

1.2.2. Ошибки в определении цели, задач и гипотезы исследования

Цель может быть только одна, формулируется фразой с глаголами «установить, выявить, определить, сравнить» и т.п.

Типичными ошибками формулирования цели работы являются следующие:

Цель не связана с рассматриваемым научным противоречием.

Определяет содержание деятельности, а не получаемое знание.

Предполагается получить уже известные знания, то есть цель банальна.

Цель указывает общее направление деятельности. Выделяют следующие недостатки формулировки целей:

1) несоответствие цели теме и проблеме исследования;

2) неясность, неточность формулировки целей.

Поэтому после того, как определили цель исследования, необходимо сформулировать задачи для ее реализации.

Задачи – это этапы работы, они не могут быть крупнее цели или повторять ее. Часто конкретная задача связана с определенным методом исследования. Не следует формулировать задачи, которые непосильны для ученика.

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, их не бывает более 4-5.

Умение выдвигать гипотезы, строить предположения – одно из главных, базовых умений исследователя. Выдвинуть гипотезу значит высказать догадку, предположение, ложность или истинность которого должна установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет решением проблемы, называется решающей, остальные – ошибочными.

Требования к гипотезе, она должна:

- содержать предположение;

- быть проверяемой, подтвержденной;

- быть логически непротиворечивой;

- быть реально опровергаемой или доказуемой

1.2.3. Ошибки в выборе методов исследования

Выбор конкретных методов и методик исследования определяется, прежде всего, характером объекта изучения, предметом, целью и задачами исследования.

Методика – совокупность приёмов, способов исследования, порядок их применения и вид интерпретации полученных с их помощью результатов.

Метод – способ достижения цели исследования. От выбора метода зависит возможность реализации исследования – его проведения и получения определенного результата.

Метод (от греческого слова methodos) – способ, приём познания явлений окружающего мира.

Учащиеся выбирают методы, которые помогут проверить гипотезы. Методы выбраны и начинается исследовательская деятельность, сбор и обработка информации, на помощь приходят родители. Ученики активно работают, анализируют и обобщают полученные материалы, проводят исследование. Желательно, чтобы данный этап работы проходил краткосрочно, так как дети младшего школьного возраста быстро теряют интерес к проделанной работе. В это время организуются индивидуальные консультации. Во время консультаций учитель помогает систематизировать собранную информацию

Традиционно методы делятся на два класса: получение и сбор информации и методы её обработки.

Первый класс методов – сбор информации – разнороден и подразделяется на теоретические и практические. Теоретические методы применяются при изучении письменных источников и литературы по теме (анализ, синтез, моделирование и др.). Практические (эмпирические) методы исследования связаны с действиями исследователя, направленными на проведение практики (наблюдение, интервью, беседа, видеосъемка и др.).

Второй класс касается обработки информации. Они делятся на количественные (математические, статистические и др.) и качественные (содержательные).

Овладеть методами исследования обучающимся поможет наличие у них специальных памяток, к числу которых можно отнести следующие: «Как составить план изучаемого текста», «Как охарактеризовать историческую личность», «Как проводить доказательство», «Как изучать различные точки зрения» и другие.

1.3. Критерии оценки детских исследовательских работ. Анализ детских исследований

Каждая исследовательская конференция выдвигает свой ряд требований, как к оформлению детской работы, так и к описанию хода исследовательской деятельности. В наших методических рекомендациях мы предлагаем таблицу с критериями, которую можно использовать в качестве точек контроля перед отправкой работы на конференцию.

Таблица 1. Критерии оценки

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов |

| Соответствие темы с содержанием | 1 балл - тема соответствует содержанию работы 0 баллов - тема не соответствует содержанию работы |

| Актуальность темы | 1 балл - указана актуальность темы 0 баллов - актуальность отсутствует или ее нет |

| Цель соответствует теме исследования, она конкретна, достижима, измерима. | 2 балл - цель соответствует теме исследования; 1 балл – цель частично соответствует теме исследования 0 баллов - цель не соответствует теме исследования |

| Задачи соответствуют теме и цели исследования. | 2 балла - задачи соответствуют теме и цели исследования; 1 балл - задачи частично соответствуют теме и цели исследования/ задачи соответствуют теме ИЛИ цели исследования; 0 баллов - задачи не соответствуют теме и цели исследования |

| Наличие проблемы в соответствии с темой исследования | 1 балл - указана проблема исследования 0 баллов - проблема исследования отсутствует |

| Гипотеза доказуема и соответствует теме исследования | 1 балл - гипотеза доказуема и соответствует теме исследования 0 баллов - гипотеза не доказуема |

| Выделен верно объект и предмет исследования | 2 балла - в исследование верно выделены объект и предмет соответствующие теме исследовательской работы 1 балл - в исследование верно выделен объект ИЛИ предмет в соответствии теме исследовательской работы 0 баллов - неверно выделены предмет и объект исследования/не выделены предмет и объект |

| Практические методы исследованиями реализованы, представлены в виде: фотографий, видео, таблиц | 2 балла – критерий соблюден 1 балл- критерий частично соблюден 0 баллов – критерий не соблюден |

| Представлены теоретические методы на основе анализа: литературы, энциклопедии, интернет источников | 1 балл – критерий соблюден 0 баллов – критерий не соблюден |

| Наличие продукта | 1 балл – есть продукт 0 баллов – продукт отсутствует |

| Четкость выводов | 2 балла – выводы полностью соответствуют целям и задачам работы 1 балл – выводы по работе имеются, но не соответствуют целям и задачам 0 баллов – нет выводов |

| ИТОГО: | 15 баллов |

Приведем пример детской исследовательской работы (см. Приложение 1 «Откуда берется радуга?») и таблицу с результатами оценивания по приведенным критериям.

Таблица 2. Анализ детской исследовательской работы

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов |

| Соответствие темы с содержанием | 1 |

| Актуальность темы | 0 |

| Цель соответствует теме исследования, она конкретна, достижима, измерима. | 1 |

| Задачи соответствуют теме и цели исследования. | 2 |

| Наличие проблемы в соответствии с темой исследования | 0 |

| Гипотеза доказуема и соответствует теме исследования | 1 |

| Выделен верно объект и предмет исследования | 2 |

| Практические методы исследованиями реализованы, представлены в виде: фотографий, видео, таблиц | 2 |

| Представлены теоретические методы на основе анализа: литературы, энциклопедии, интернет источников | 1 |

| Наличие продукта | 1 |

| Четкость выводов | 2 |

| ИТОГО: | 13 баллов |

1.4. Паспорта исследований

1.4.1. Паспорт исследований «Какой способ процеживания для очистки воды в природных условиях является самым эффективным?

В качестве примера приведем паспорт исследовательского проекта по теме «Какой способ процеживания для очистки воды в природных условиях является самым эффективным?». Автор: Крупко Наталия Владимировна

| № | Компоненты паспорта | Описание проекта | ||||||||||

| 1 | ФИО участника | Крупко Наталия Владимировна | ||||||||||

| 2 | Тема проекта | Какой способ процеживания для очистки воды в природных условиях является самым эффективным? | ||||||||||

| 3 | Актуальность проекта | Актуальность заключается в том, что зачастую, выезжая на природу, мы случайно можем забыть питьевую воду. Но при этом очень сложно, например в лесу, добыть чистую воду, которую бы можно было пить. Поэтому необходимо ее очищать от загрязняй. Однако проблема заключается в том, что мы не можем на природе очистить воду обычными способами: кипячением, замораживанием и фильтрованием. Поэтому необходимо знать, какой способ является самым эффективным по очистке воды и который можно будет использовать в любой месте. | ||||||||||

| 4 | Объект исследования | Способы процеживания для очистки воды | ||||||||||

| 5 | Цель проекта | Для учителя: организация деятельности учащихся по формированию базовых исследовательских умений по теме «Какой способ процеживания для очистки воды является самым эффективным?» Для ученика: исследование способов по очистке воды для выявления самого эффективного. Задачи: Изучить теоретический материал по способам процеживания для очистки воды в природных условиях Провести 4 опыта по выяснению какой способ процеживания самый эффективный для очистки воды Подвести итоги по тому, какой способ процеживания является самым эффективным для очистки воды Создать видеоролик «Какой способ процеживания для очистки воды является самым эффективным» | ||||||||||

| 6 | Тип проекта | По содержанию: монопроект (окружающий мир) По организационной форме: групповой По продолжительности: краткосрочный 3-4 урока | ||||||||||

| 7 | Этапы реализации проекта (включая исследовательский), краткое их описание

| Подготовительный этап: Учитель проводит опрос с целью выявления знаний о способах очищения воды. Проводит беседу исходя из результатов опроса. Совместно с обучающимся формулирует тему, цель и задачи. Учитель делит учащихся на группы. Теоретический этап: Учитель дает группам тексты про способы очищения воды. Группы отвечают на вопросы по тексту. Практический этап: Дети формулируют гипотезу. Учитель организует проведение исследование группами, говорит про технику безопасности. Учащиеся выполняют опыты по выявлению самого эффективного способа очищения воды, заполняют таблицу, делают выводы.

Аналитический этап: Исходя из полученных выводов и результатов, обучающиеся готовят видео о том, какой способ является самым эффективным по очищению воды. Презентационный этап: Каждая группа представляет результат своего исследования. Представляют свой видеоролик «Какой способ по очистке воды является самым эффективным («Процеживание воды через марлевый бинт», «Процеживание воды через салфетку», «Процеживание воды через бумагу», «Процеживание воды через активированный уголь»)»? Рефлексивный этап: Обучающиеся проводят анализ и оценку своей деятельности, насколько они успешно и активно принимали участие в опытах над способами по очистке воды. Отвечают на вопросы учителя, какие способы по очистке воды они бы хотели еще узнать, что было самым трудным в исследовательской работе над способами по очистке воды | ||||||||||

| 8 | Исследовательский этап проекта (полное описание)

| Цель исследования: исследование способов очищения загрязненной воды Гипотеза исследования: предположим, что из всех способов («Процеживание воды через марлевый бинт», «Процеживание воды через салфетку», «Процеживание воды через бумагу», «Процеживание воды через активированный уголь») самым эффективным является процеживание через активированный уголь Методы исследования: Эмпирические: наблюдение, опыт Теоретические: анализ, синтез Оборудование для проведения исследования: пустые стаканчики, воронка, стаканчики с грязной водой, салфетки, листы бумаги, тарелки с измельченным активированным углем, марлевый бинт, бутылки, перчатки, ножницы. Ход исследования: В начале исследования учащиеся формулируют гипотезу, исходя из работы по тексту. Ученики предполагают, какой способ является самым эффективным по очищению воды Перед началом работы проводится инструктаж по технике безопасности. Инструктаж: Не размещать на рабочем месте посторонние предметы Не пить исследуемую воду Не играть с исследуемой водой Не играть с оборудованием Аккуратно обращаться с оборудованием Не перемещать оборудование по классу На каждую группу выдается по 4 стакана грязненой воды, а также салфетка, марлевый бинт, вата, бумага, тарелки с измельченным активированным углем, пустые бутылки и ножницы. Каждая группа проводит по 4 опыта. В ходе проведения опытов, заполняют таблицы. Опыт 1 «Процеживание воды через марлевый бинт» Учащиеся ставят пустой стакан. В пустой стакан вставляют воронку. Учащиеся берут марлевый бинт и складывают его в 4 слоя. Сложенный марлевый бинт вставляют в воронку. Начинают процеживать воду через марлевый бинт. Наблюдают за тем, как очищается вода. Наблюдают то, что марлевый бинт не до конца очистил воду. Вывод: Процеживание через марлевый бинт является неэффективным способ для очищения воды. Марлевый бинт не до конца очистил воду от грязи. Опыт 2 «Процеживание воды через салфетку» Учащиеся ставят пустой стакан. В пустой стакан вставляют воронку. В воронку кладут салфетку. Учащиеся процеживают грязную воду через салфетку. Наблюдают за тем, как очищается вода. Наблюдают то, что салфетка не до конца очистила воду от грязи. Вывод: Способ процеживанию воды через салфетку является неэффективным. Вода не до конца очищается от грязи если ее процеживать через салфетку Опыт 3 «Процеживание воды через бумагу» Учащиеся делают бумажный фильтр. Учащиеся берут бумажный лист и складывают его 2 раза пополам. Затем раскрывают его так, чтобы получился кулек. Кулек помещают в воронку. После учащиеся ставят пустой стакан. В стакана помещают воронку с бумагой. Процеживают грязную воду через бумагу. Наблюдают за тем как очищается вода. Видят то, что бумага не до конца очистила воду от грязи. Вывод: Способ процеживанию воды через бумагу является неэффективным. Вода не до конца очищается от грязи если ее процеживать через бумагу. Опыт 4 «Процеживание воды через активированного угля» Учащиеся изготовляют фильтр из активированного угля по инструкции учителя. Инструкция: Возьмите прозрачную чистую бутылку из-под молока или воды. Обрежьте донышко. В широкий бинт или марлю поместите вату, обмотайте несколькими слоями. Поместите в импровизированную лейку из бутылки. Высыпьте заранее измельченные таблетки активированного угля в бутылку на бинт с ватой. Накройте слоем ваты. Снова сделайте ватно-марлевой слой и положите сверху. Все слои нужно хорошо утрамбовать. Ваш фильтр готов. Учащиеся ставят пустой стаканчик. В пустой стаканчик вставляют готовый фильтр из активированного угля. В фильтр выливают стакан с грязной водой. Учащиеся наблюдают как через фильтр процеживается вода. Учащиеся видят в стаканчике чистую воду. Вывод: Фильтр из активированного угля с первого раза очищает воду от загрязнения. Также за счет своих свойств активированный уголь очищает воду от микроорганизмов. Фильтр из активированного угля является самым эффективным способом по очищению воды Группы представляют свои таблицы, делают вывод, ориентируясь на результаты проведения опыта и прочитанных текстов. Гипотеза подтверждается: самым эффективным способом по очищению волы является фильтр из активированного угля. Список источников: Водоочистка — Википедия (wikipedia.org) | ||||||||||

| 9 | Продукты проекта | Видеоролик «Какой способ процеживания для очистки воды является самым эффективным» | ||||||||||

| 10 | Перспектива проекта | Продолжение работы над изучением других способов процеживания для очистки воды. Представление работы на различных конкурсах, научных конференциях. |

1.4.1. Паспорт исследований «В какой реке вода чище: Мана или Кача?»

В качестве примера приведем паспорт исследовательского проекта по теме «В какой реке вода чище: Мана или Кача?». Автор: Липуновская Дарья Максимовна

| № | Компоненты паспорта | Описание проекта | ||||||||||||

|

| ФИО участника | Липуновская Дарья Максимовна | ||||||||||||

|

| Тема проекта/исследования | В какой реке вода чище: Мана или Кача? | ||||||||||||

|

| Актуальность проекта/исследования | Актуальность проекта заключается в том, что почти у каждого населенного пункта есть река. В нашем крае протекает множество рек, которые люди используют в своей обыденной жизни. Например, в деревнях часто берут воду для полива из ближайших рек. Но проблема в том, что не все задумываются, насколько чистые реки, которые протекают возле населенных пунктов. Есть ли в ней примеси или микроорганизмы, вредные для живых существ. Поэтому необходимо знать, в какой реке вода чище. | ||||||||||||

|

| Объект исследования | Вода из рек Мана и Кача | ||||||||||||

|

| Цель проекта/исследования | Для учителя: организация деятельности учащихся по формированию базовых исследовательских умений по теме " В какой реке вода чище: Мана или Кача?" Для учащихся: исследование воды из рек Мана и Кача для выяснения, какая из них чище Задачи Изучить теоретический материал о загрязнении рек. Провести опыты по выяснению, какая вода в реке чище: Мана или Кача. Подвести итоги по тому, какая вода из рек чище: Мана или Кача и создать видеоролик. | ||||||||||||

|

| Тип проекта/исследования | По содержанию: монопроект (окружающий мир) По организационной форме: групповой По продолжительности: краткосрочный 1-2 урока, весной. | ||||||||||||

|

| Этапы реализации проекта/исследования (включая исследовательский), краткое их описание | Подготовительный этап Проведение опроса о реке Мана и Кача, о том, знают ли учащиеся, где протекают эти реки, насколько они чистые. Совместно с обучающимся формулирует тему, цель и задачи. Учитель делит детей на группы. Исследовательский Изучение теоретического материала о реках Мана и Кача, о том, где протекают эти реки, о загрязнении рек. Постановка гипотезы учащимися. Учитель организует проведение опытов группами, дает инструкцию по пользованию микроскопом. Учащиеся изучают образцы под микроскопом, визуально сравнивают чистоту воды, фильтруют ее с помощью ватных дисков. Группы фиксируют полученные результаты в таблицу, которая заполняется в ходе исследования Учащиеся делают выводы, исходя из полученных результатов, опровергают или подтверждают гипотезу. На основе полученных результатов готовят и представляют видеоролик о том, какая вода чище: из реки Мана или Кача. Итоговый Учащиеся оценивают не только свою деятельность, но и деятельность группы, какой вклад они внесли в работу. Учитель проводит повторный опрос о реке Мана и Кача, чтобы увидеть, улучшили ли учащиеся свой результат. | ||||||||||||

| о | Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: выяснить, в какой реке вода чище: Мана или Кача Гипотеза исследования: предположим, что вода из реки Мана чище, чем из реки Кача. Методы исследования: Эмпирические: наблюдение, опыт, опрос Теоретические: анализ, синтез Оборудование: вода из рек, микроскоп, пипетка, ватные диски, салфетки Ход исследования: В начале исследования учащиеся ставят гипотезу, исходя из работы с теоретическим материалом. На каждую группу выдается свой образец воды из рек. Для начала учащимся предлагается визуально сравнить выданные образцы. Группы выделяют отличия и фиксируют их в таблицу, выделяя первый критерии. Далее учащимся необходимо с помощью пипетки взять немного воды и посмотреть на нее под микроскопом. Перед работой учитель проводит инструктаж по пользованию микроскопом. 1. Поставьте микроскоп штативом к себе посередине парты на 5-10 см от края стола. Полученные результаты учащиеся фиксируют в таблицу, выделяя второй критерий. В последнем опыте учащиеся с помощью ватных дисков фильтруют воду и проверяют, насколько она была грязной. Полученные результаты фиксируются в таблицу, выделяя третий критерий. При анализе результатов учащиеся делают вывод, из какой реки вода чище.

Источник: https://naukatv.ru/articles/500 | ||||||||||||

|

| Продукт проекта/исследования | Видеоролик на тему: “В какой реке вода чище: Мана или Кача?” | ||||||||||||

|

| Перспектива проекта/исследования | Проверить чистоту других рек. |

В заключение по первому разделу можно сделать вывод, что исследовательская деятельность обучающихся направлена на развитие как познавательного интереса, так и исследовательских действий. Учащиеся в процессе исследования учатся ставить гипотезы, которые подтверждают или опровергают в процессе проведения опытов. И на основе полученных результатов они приходят к определенным выводам, в которых часто открывают новые знания для себя.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура

В требованиях ФГОС к условиям реализации программы начального общего образования прописано, что для учащихся должны создаваться условия, обеспечивающие возможность не только достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования обучающимися, но и организация проектно-исследовательской деятельности, а также выполнение индивидуальных и групповых проектных работ.

По словам И. М. Дудиной: «Проектная деятельность — это уникальная деятельность, направленная на достижение заранее определенного результата, создание определенного уникального продукта или услуги.» [3]

Проектная деятельность призвана способствовать решению важных задач развития личности школьника:

воспитывать интерес к познанию мира, углубленному изучению учебных дисциплин; повышать уровень знаний и эрудицию;

формировать основные компетенции (учебно-познавательные, информационные, коммуникативные);

выявлять образовательные запросы обучающихся с целью определения приоритетных направлений их творческой проектной деятельности, создавать условия для развития и реализации их способностей.

Проектная деятельность в начальной школе в большой степени направлена на развитие метапредметных результатов. В процессе деятельности развивается умение и навыки планирования, анализа и систематизации информации. При создании проектов учащиеся работают как с готовыми моделями, так и создают свои собственные, то есть овладевают таким учебным действием как моделирование. Проектная деятельность в большинстве своем осуществляется учащимися в группе, а это ведет за собой развитие коммуникативных умений.

При организации проектной деятельности учителю важно учитывать тип проекта, формы организации, и когда лучше проводить проектную деятельность: на урочных или внеурочных занятиях.

Рассмотрим типологию проектов Е. С. Полат [2]. Она выделяет такие классификации:

Доминирующий метод:

практико-ориентированные, т.е. нацеленные на получение практического результата;

информационные проекты, т.е. направленные на работу с различными источниками информации;

творческие проекты;

игровые проекты.

Принцип комплексности:

монопроект (в рамках одной учебной дисциплины);

межпредметный проект (включает в себя 2-3 дисциплины);

метапредметные проекты (выходящие за рамки учебных дисциплин).

Также, выделяется классификация по количеству участников - индивидуальные, групповые и коллективные проекты, и по продолжительности - краткосрочные и долгосрочные.

Проектная деятельность требует знания не только о ее структуре, но и трату сил и времени. Для того, чтобы учащиеся лучше ориентировались в создании проектов, их элементы стоит включать уже с первого класса. Тогда для учеников это не станет неизвестной и непонятной работой, с которой им однажды придется столкнуться.

2.2. Проектная задача «Новый год»

В качестве примера приведем проектную задачу по теме «Новый год». Авторы: Захарина Мария, Крупко Наталия, Парилова Екатерина, Липуновская Дарья

Установка:

Дорогие ребята как вы знаете, скоро Новый год. Это очень важный праздник, который отмечается по всей стране. Мы уверены, что вы много знаете об этом празднике и его традициях. Но знаете ли вы, откуда взялся этот праздник? Сегодня вам предстоит выполнить ряд заданий по изготовлению альбома, который поможет вам углубиться в историю Нового года. Готовые альбомы вы представите другим классам, чтобы они тоже могли познакомиться с историей. Надеемся, что данный вид работы будет вам интересен и вдохновит вас на создание исторических альбомов для других праздников.

Желаем удачи!

Задание 1.

Прочитайте текст и на его основе составьте ленту времени*(см. в Приложении)

На Руси дата Нового года была непостоянной. Земледельцы начинали работы в поле с 1 марта, и эту дату считали первым днем года. В других случаях Новый год совмещали с днем весеннего равноденствия* 22 марта. Хотя для некоторых славян-язычников первым днем года считался так называемый «зимний солнцеворот»* 22 декабря (самый короткий и холодный в году), обычно праздник все же устраивали тогда, когда земля «просыпалась» и готовилась подарить очередной урожай.

В конце декабря 1699 года Петр I издал именной указ № 1736 «О праздновании Нового года». Он ввел новую систему исчисления — от Рождества Христова, и 7208 год «от сотворения мира» стал 1700 годом. А Новый год указ предписывал праздновать по образу и подобию европейских держав с 31 декабря на 1 января, которые впечатлили царя во время Великого посольства в зарубежные страны.

Задание 2. Прочитайте текст про Деда Мороза. Составьте последовательность изменения образа Деда Мороза в истории. Можете использовать иллюстрации для своей последовательности.

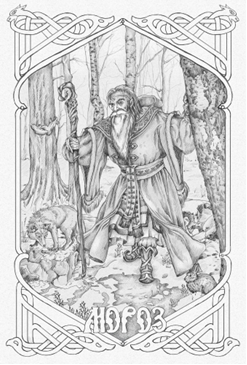

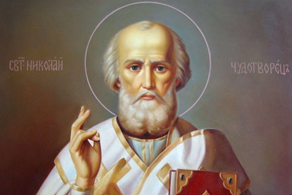

Маленькому проценту людей известно, что Дедушка Мороз стал тем, кто он есть из-за существования вполне конкретного и живого прототипа. В IV веке в малой Азии жил и творил богоугодные дела святой Николай Чудотворец (в католической и лютеранских версиях – святой Николас или Клаус). Дедушка Мороз изначально был злобным и жестоким языческим божеством, Великим Старцем Севера, повелителем ледяного холода и пурги, который морозил людей. Мороз впервые появился на Рождество в 1910 году, однако он не приобрел массового распространения.

В советское время был распространён новый имидж: он появлялся детям под Новый год и дарил подарки; этот образ создан советскими кинематографистами в 1930-х годах. В декабре 1935 года соратник Сталина, Павел Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, где предложил организовать для детей празднование Нового Года. Был торжественно организован детский новогодний утренник. На праздник Дед Мороз приходит с внученькой - девочкой Снегурочкой. Собирательный образ Дедушки Мороза выстроен по мотивам биографии Святого Николая, а также описания древнеславянских божеств Зимника, Позвезда, и Карочуна.

Ни на что не похожий характер языческих божеств положил начало поведению Дедушки Мороза - он не был добрым божеством. Однако со временем - как это бывает - всё изменилось, и под влиянием православных традиций Дедушка Мороз подобрел и стал уже сам одаривать детишек. Этот образ был окончательно оформлен в Советской России: Дедушка Мороз стал символом празднования Нового Года, заменившего в идеологии атеизма наиболее любимый детьми в дореволюционной России праздник Рождества Христова. Профессиональный праздник Дедов Морозов отмечается каждое последнее воскресенье августа.

Задание 3.

В тексте вы можете найти ингредиенты, которые входят в “Оливье”. Посчитайте, сколько советских рублей требовалось для приготовления салата “Оливье”.

Вычислите, сколько российских рублей потребовалось бы для приготовления салата “Оливье”. Один советский рубль равен 279 рублям. Внесите выполнение задания на страницу 4.

Изначально Новый год советские власти позиционировали как праздник для детей. Но уже в конце 1930-х годов традицию подхватили граждане всех возрастов.

1 января долго оставался рабочим днем. Но в конце декабря 1947 г. первый новогодний день был объявлен праздничным нерабочим днем. В честь Нового года город украшали к празднику, организовывали уличные ярмарки, елочные базары. Все магазины обязаны были выбрасывать на прилавки наборы новогодних подарков. В некоторые годы для развоза поздравлений и подарков городские власти даже выделяли по несколько сотен легковых такси и грузовиков.

Студии звукозаписи предлагали всем желающим записать поздравления и направить друзьям пластинки. На радио проводились поздравительные часы, в которые можно было передать знакомым свой новогодний привет и пожелания.

Особым ритуалом была отправка новогодних открыток.

Для детей организовывали утренники. Каждому ребенку дарили сладкий подарок.

Одним из главных символов Нового года являлись мандарины. Цитрусовые были популярным подарком в СССР. Другие фрукты в стране зимой были недоступны.

Еще одним традиционным украшением стола были салаты, особенно оливье. Они считались признаком гостеприимства и хлебосольства. У каждой хозяйки был свой особенный рецепт “Оливье”, но оставались и универсальные ингредиенты. Нужна вареная колбаса (2.20-2.60 рублей), баночка майонеза (33 копейки), яйца (рубль десять за десяток), жестянка консервированного зеленого горошка (39 копеек), картофель 1 кг (14 копеек), морковь 1 кг (10 копеек).

Задание 4.

Прочитайте снова предыдущие задания. Найдите традиции в текстах и внесите в ленту времени. Обсудите в группе, какие новогодние традиции есть в вашей семье. Запишите их на отдельном листе. Также, традиции можете дополнить иллюстрациями.

Задание 5.

Создайте исторический альбом. При создании альбома можно использовать такие средства как: листы бумаги, картон, клей, степлер, цветные карандаши, фломастеры, краски. На 1 и 2 странице альбома разместите ленту времени. На 3 странице задание №2. На 4 странице решенную задачу. На 5 странице список новогодних традиций вашей группы.

Также подготовьте представление вашего исторического альбома, опираясь на план.

Пример выполнения:

ПЛАН:

О чём была проектная задача?

Расскажите о выполненных вами заданиях.

Что вам удалось \ не удалось выполнить?

Из-за чего у вас возникли трудности?

Как были распределены роли в группе?

Удалась ли работа в группе?

Какой вывод вы можете сделать из проделанной работы?

2.3. Проектная задача «Моя семья и я»

Установка.

Все наши радости и успехи зависят от семьи, её тепла и радушия. Из всех человеческих отношений, семья – самое древнее и самое великое. Семья – это дом! И где бы мы не были, мы всегда помним о нем, он притягивает нас своим теплом. 15 мая отмечается Международный день семьи. Дорогие ребята, чтобы подготовиться к такой важной дате, предлагаем создать от класса стенгазету на тему предстоящего праздника. Стенгазета будет размещена в общедоступном месте для ребят других классов. Предлагаемая задача необычная: её нельзя отнести к какому-то предмету, но для её решения вам потребуются знания из разных школьных предметов. Задача большая по объему, состоит из целого ряда заданий. Поэтому очень важно правильно распределить работу между собой. Вы должны продемонстрировать умение работать вместе при решении общей задачи так, чтобы каждый из вас смог внести свой вклад в результат вашей группы. Обратите особое внимание на последнее задание: выполняя его, вам необходимо подвести итог всей выполненной работы. Желаем вам успеха!

Задание № 1

У каждой семьи есть свои традиции, праздники и знаменательные даты. Попробуй вспомнить 3 самых важных праздника для каждой семьи и придумай для них эмблемы. Вспомни, какие праздники посвящены твоим членам семьи (маме, папе, бабушке), если испытываешь трудности, обратись к Приложению 1. Нарисуй эмблему на шаблоне и подпиши название праздника ниже. При выполнении задания можешь пользоваться цветной бумагой, ножницами и клеем, чтобы сделать аппликацию.

Например:

Праздник 8 марта - международный женский праздник.

Задание № 2

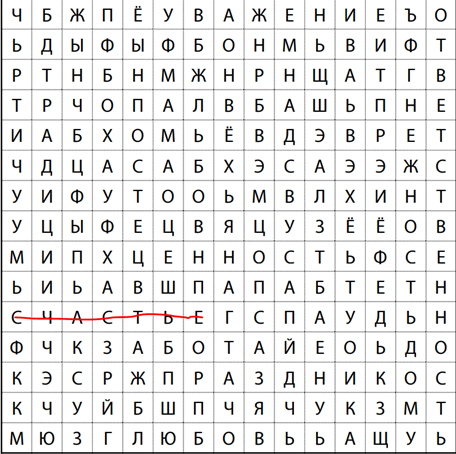

Найди как можно больше слов, связанных с тематикой семьи, взаимоотношениями в семье и семейными ценностями. Все найденные слова необходимо выписать и посчитать общее количество слов.

Задание № 3

В этом задании зашифровано слово, которое связано с предстоящим праздником. Разгадай ребус. Зашифруй полученное слово в свой ребус, который ты поместишь в стенгазету.

Задание № 4

Подготовьтесь к презентации своей работы. Вам необходимо собрать все разработки и создать плакат, на котором вы поместите свою работу. Определитесь с ролями в соответствии с выполненными заданиями.

Составьте текст презентации по плану и ответам на вопросы:

Введение:

Название проекта.

Продукт (что в итоге работы у вас получилось).

Важность проекта.

Основная часть:

С чего начали?

Что было на середине работы?

Чем завершилась работа?

Заключение:

Что получилось?

Где были трудности?

Какой результат получили?

Что нового узнали?

Заключение

Исследовательская деятельность младших школьников — это творческая деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие детьми новых для них знаний и способов деятельности.

В ходе выполнения исследовательской работы обучающиеся достигают определенных результатов, которые невозможно приобрести при традиционных методах.

Проектно-исследовательская деятельность позволяет младшим школьникам пройти путь ученого от выдвижения гипотезы, до ее доказательства или опровержения, от выбора темы исследования до преставления и защиты своей работы на конференции. Используя проектно-исследовательскую деятельность, педагог развивает у обучающихся компетентности, с помощью которых учащиеся с легкостью могут взаимодействовать с социумом.

Проблема формирования исследовательских умений в начальной школе является актуальной для современной образовательной практики, особенно после обновления ФГОС НОО, где появилась группа базовых исследовательских действий. Проектно-исследовательская деятельность направлена на формирование метапредметных результатов, которые отражены в Стандарте.

Главный итог проектно-исследовательской работы ребенка - развитие его познавательных потребностей, исследовательских способностей, умений и навыков самостоятельно приобретать новые сведения о мире. К ним относятся умения: видеть проблемы, вырабатывать гипотезы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы, классифицировать.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286

Бурмистрова, Е. В. Методы организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся: учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. Мануйлова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15400-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 19 — URL: https://urait.ru/bcode/520452/p.19 (дата обращения: 28.02.2023).

Дудина И. М. Основы проектной деятельности: учебно-методическое пособие / сост. И. М. Дудина ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль: ЯрГУ, 2019. — 28 с.

Зубова О. А. Исследовательская работа в начальной школе [Электронный журнал] /О. А. Зубова. - Режим доступа: https://urok.1sept.ru/articles/511559 - (Дата обращения 26.02.2023)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 «Детская исследовательская

работа «Откуда берется радуга?»»

ВведениеТема моей исследовательской работы – «Откуда берётся радуга?». Я много раз видела радугу на небе, и всегда это явление приводило меня в восторг. И каждый раз я взрослым задавала много вопросов: «Что такое радуга?», «Почему появляется радуга?», «А можно ли потрогать радугу?», «А можно ли на ней прокатиться?» «А где еще можно увидеть радугу?».

Таким образом, мне захотелось провести свое исследование и ответить на интересующие меня вопросы.

Цель работы – выяснение причин появления радуги и возможности ее получения в домашних условиях.

Задачи исследования:

- изучить научную литературу по данной теме;

- объяснить – явление радуга;

- выяснить, при каких условиях можно увидеть радугу;

- попробовать получить радугу в домашних условиях различными способами.

Объект исследования - радуга.

Предмет исследования – процесс появления радуги.

В своей работе буду использовать следующие методы исследования:

- изучение научной литературы и материалов в сети Интернет;

- постановка опытов;

- наблюдение, выводы.

Гипотеза исследования:

Предположим, что радуга появляется в солнечную погоду во время дождя и ее можно получить, если заменить солнечные лучи искусственным источником света.

Основное содержание. Теоретическая часть.Меня очень интересовал вопрос, почему самое красивое природное явление назвали радугой. Чтобы ответить на интересующий меня вопрос, я изучила научную литературу.

Согласно, этимологического словаря Успенского Л.В., есть два правдоподобных объяснения: либо «РаДуга» сложилась из «радъ» («весёлый») и «дуга» (в народе радугу называли веселуха). Либо же в прошлом слово это звучало как «РайДуга», «Рай» переводится как пёстрый, получается, что радуга – это «пёстрая дуга». Другая группа учёных связывает происхождение этого слова с именем Бога Солнца Ра. РаДуга – это дуга Бога солнца Ра.

В Толковом словаре Ожегова, радуга – это разноцветная дуга на небесном своде, образующаяся вследствие преломления солнечных лучей в дождевых каплях.

Каждый человек, в детстве хотел дотянуться до радуги, потрогать её или скатиться, как с горки. Но, к сожалению, с точки зрения физики всё это совершенно невозможно. А чтобы понять, что же такое радуга, нужно разобраться, как устроен свет. Белый свет, состоит из нескольких цветов. Первым это продемонстрировал английский физик Иссак Ньютон (1642-1727) в 1672г [1, стр.53]. Он пропустил через небольшое отверстие в ставне окна солнечный свет, направил его на треугольную стеклянную призму [2,стр. 67]. Солнечный луч, падая в темной комнате на призму, преломлялся и давал на противоположной стене удлиненное изображение с ярким радужным чередованием цветов (рис. 1). Ньютон выделил семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый [3, стр.170].

Рис.1 – Опыт Ньютона по разложению белого света.

Что бы запомнить цвета радуги, люди придумали поговорку, в которой первая буква каждого слова совпадает с первой буквой названия цвета соответствующих полос радуги: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан» [4, стр.44] .

Получается, что радуга образуется, когда дождевая туча удаляется от нас, над нами уже светит солнце, а вдали ещё идёт дождь, т.е. в воздухе находится много маленьких капелек воды. [1, стр.56]. Солнечный луч проходит через дождевые капли, как сквозь призму, он преломляется и отражается на другой стороне неба в виде большой разноцветной дуги [4, стр. 44]. При этом с земли радуга кажется нам в форме арки, на самом деле она имеет круглую форму. Целиком её можно увидеть только с самолёта или находясь на высокой горе.

В ходе изучения литературы, я узнала, что на земле бывают разные радуги [5], но чаще всего наблюдается Солнечная радуга. Радуга бывает лунная (ночная), туманная, огненная, зимняя, двойная, тройная.

Практическая частьДля проверки своих предположений, о том, что радуга появляется в солнечную погоду, а так же о том, что радугу можно получить в домашних условиях я провела несколько опытов.

Опыт первый.Для первого опыта мне понадобился пульверизатор. В солнечный день, когда солнца светило в мою комнату, я стала разбрызгивать из пульверизатора воду на солнечный луч света, в результате чего у меня в комнате появилась радуга, а если хорошо присмотреться, то можно увидеть эффект двойной радуги (рис.2).

Так же, я решила провести данный опыт с пульверизатором в пасмурный день, в результате чего, радуга не появилась.

Данный опыт подтвердил, что для получения радуги нужен солнечный свет и вода.

Рис. 2.

Опыт второй.Для второго опыта мне понадобился стеклянный бокал, вода, лист белой бумаги и солнечный день.

В солнечный день, на подоконник, я поставила бокал наполненный водой. Регулируя бокал и белый лист бумаги, мне удалось увидеть радугу.

Рис. 3.

Полученные фотографии опыта очень наглядно показывают, как солнечные лучи света, проходят через бокал с водой и в результате преломления образуют радугу на белом листе бумаги.

Опыт третий.Однажды, я обратила внимание, что когда солнце светит в мою комнату, то при попадании солнечных лучей на зеркало шкафа, на противоположной стороне от него образуется радуга (рис.4).

Первые три опыта доказывают, что радугу можно получить и в домашних условиях с использованием лучей солнца.

Рис 4.

Теперь я решила получить радугу, используя искусственный источник света.

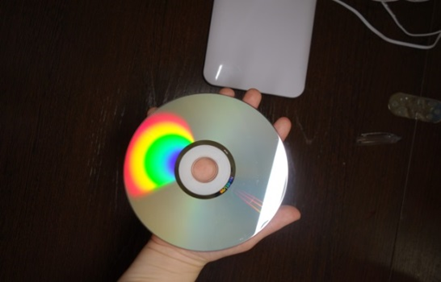

Опыт четвертый.Для данного опыта мне понадобился cd-диск, светильник и фонарик.

В начале, я расположила диск под включенным светильником, в результате чего, на диске мы наблюдали очень красивую радугу (рис. 5).

Рис. 5.

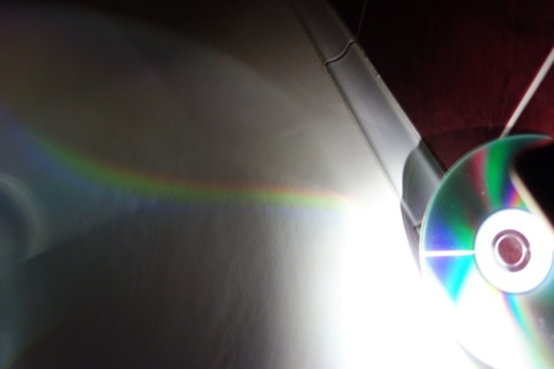

Затем, я взяла диск и посвятила на него фонариком, поймав им свет, направила его на стену и получилась вот такая радуга (рис.6).

Рис. 6.

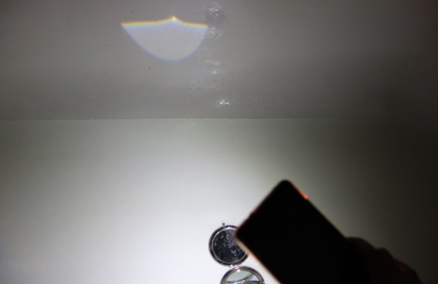

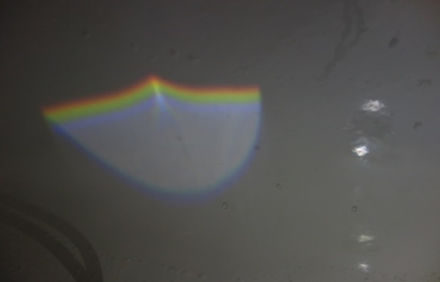

Опыт пятый.Данный опыт, я решила провести в ванной комнате, используя зеркальце и фонарик.

В ванну, я набрала немного воды. Затем опустила в воду зеркальце и осветила его фонариком. Подвигая зеркало, нашла такое положение, при котором на стенках ванны образовалась радуга (рис.7).

Рис. 7.

Четвертый и пятый опыт показали, что радугу можно получить в домашних условиях даже с помощью искусственного источника света.

Опыт шестой.Мне захотелось сделать радугу при помощи красок. Для данного опыта, мне понадобились 6 стаканов, вода, краска акварельная, бумажные салфетки.

Первый, третий, пятый стаканы наполнила водой и закрасила красками. Затем, бумажные салфетки, скрученные в трубочку, опустила в стаканы, через час я обнаружила, что цвета смешались, и получилась вот такая радуга (рис.8).

Рис 8.

В ходе данного опыта, я показала, что радугу можно получить при помощи воды и всего трех цветов (красный, желтый и синий).

Проделанные мною опыты показали, что и в домашних условиях можно получить радугу.

Опыт седьмой.Чтобы убедиться, что белый свет состоит из семи цветов, дома с родителями провела такой опыт. Круг, раскрашенный в семь цветов радуги, прикрепили к палочке и раскрутили (рис. 9).

Рис. 9.

Мы увидели, как разноцветный круг стал превращаться в белый. После этого мы убедились, что свет состоит из семи цветов.

Выводы.

За время работы над темой «Откуда появляется радуга», я достигла цели моей исследовательской работы: узнала, как появляется такое удивительное природное явление, как радуга. Выяснила, какая существует связь между дождем, солнцем и появлением радуги. А так же получила радугу в домашних условиях.

В ходе данной исследовательской работы я узнала много нового о радуге. Работала с дополнительной литературой, расширила свой кругозор. Училась проводить эксперименты, анализировала полученные результаты.

Из истории изучения радуги я, так же, узнала, что природу этого явления раскрыл Исаак Ньютон.

Проведенные мною опыты показали, что эффект радуги можно получить и в домашних условиях при помощи солнечного света или фонарика.

Выдвинутые мной гипотезы подтвердились. Я пришла к выводу, что радуга – это разноцветная дуга на небесном своде, которая образуется, вследствие, преломления солнечных лучей в дождевых каплях.

Спасибо за внимание!

Загадки оптики. Занимательная физика/ Сергей и Юлия Рыжиковы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.

Энциклопедия для детей. Том 16. Физика. Ч. 2. Электричество и магнетизм. Термодинамика и квантовая механика. Физика ядра и элементарных частиц/ Глав. Ред. В.А. Володин. – М.: Аванта+, 2000. - 432 с.: ил.

Удивительная физика/Гулиа Н.В. – М.: ЭНАС, 2008,- 416 с.

Первая детская энциклопедия обо всём на свете/Т.В.Скиба. – Ростов н/Д: Владис; М.: РИПОЛ классик, 2013. 160с.– 127, [1] c.: ил.- (Серия «Занимательная наука»).

https://awesomeworld.ru/prirodnye-yavleniya/kak-obrazuetsya-raduga.html

Приложение 2 Реализация исследовательской

работы «Какой способ процеживания для очистки воды в природных условиях является самым эффективным?»

Приложение 4 Проектная задача «Новый год»

Лента времени — это временная шкала, на которую в хронологической последовательности наносятся события

Равноденствие – это время, когда день и ночь практически равны.

Солнцестоя́ние (древнеславянское название: солнцеворо́т) — астрономическое событие, при котором Солнце над горизонтом в истинный полдень находится на максимальной (летнее солнцестояние) или минимальной высоте (зимнее солнцестояние).

Атеи́зм — отвержение веры в существование любого божества/бога или уверенность в том, что богов не существует.

Приложение 4 Проектная задача «Моя семья и я»

День матери.

Международный День матери в разных странах отмечается в разное время. В Российской Федерации праздник День матери учрежден в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – Матери.

Ещё не сложилась традиция, как его отмечать в семье. Главное, чтобы каждая мама была окружена заботой, вниманием и любовью самых близких людей, особенно своих детей. Президент Российской Федерации поздравляет в этот день многодетных матерей, посвятивших свою жизнь семье, заботе о детях. Ведь вырастить и воспитать даже одного ребёнка — нелёгкий труд каждой матери. Самым отличившимся матерям вручают орден «Родительская слава».

В России ко Дню матери приурочена Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!». Волонтеры раздают открытки, которые можно подарить маме. А на одежду, в свою очередь, можно прикрепить цветок незабудку. В знак того, что мы никогда не должны забывать свою маму. Кстати, изображения плюшевых мишек с незабудкой в лапках — тоже атрибут праздника.

День отца.

Большинство стран мира отмечают День пап в третье воскресенье лета — в 2023 году это 18 июня. А вот в России День отца отмечают в третье воскресенье октября — соответствующий указ подписал президент России в 2021 году. Поэтому российские папы отметят свой официальный день в 2023 году 15 октября.

В России День отца — самый молодой праздник. Первое празднование Дня отца в России состоялось в 2014 году. В этот год в Москве прошел фестиваль «Папа Фест». С этого времени он проходит ежегодно не только в столице, но и Новосибирске, Калининграде и Казани. Также в этот день в городах устраиваются квесты и праздничные гуляния. А региональные администрации выдают денежные премии многодетным отцам.

День пожилого человека.

День пожилого человека - праздник, который должен напомнить о том, что старшим нужно помогать и уважать их, имеет огромную важность для всего общества, поэтому с 1991 года отмечается на международном уровне.

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый день второго осеннего месяца — 1 октября: это торжество имеет международный статус. Кстати, дата выбрана не случайно: бытует мнение, что старость — это золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона.

В 2023 году мир будет праздновать День пожилого человека, как обычно, 1 октября. Главное целью этого дня является обратить внимание всех обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, у праздника даже есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь — символ доброты и помощи.

День защиты детей.

Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.

В День защиты детей традиционно устраивают конкурсы рисунков на асфальте, спортивные соревнования, концерты а также благотворительные акции. Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных и многодетных семей.

|

|

|

|