РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Методика оценки уровня сформированности учебной деятельности

(Г.В. Репкина, Е.В. Заика)

Цель: оценка уровня сформированности компонентов учебной деятельности

Материал: а) качественное описание уровней; б)бланк опросника;

Форма проведения: индивидуально

Теоретическое обоснование: Структурные компоненты учебной деятельности:

1. Мотивы;

2. Цели и целеполагание;

3. Учебные действия;

4. Контроль;

5. Оценка.

Описание уровней сформированности учебной деятельности сможет помочь учителю или психологу обобщить накопленные ими наблюдения двумя способами:

1) изучив качественные характеристики уровней компонентов, использовать их как непосредственную основу для обобщения и оценки учебной деятельности каждого ученика;

2) использовать в качестве промежуточного средства оценки специальный набор вопросов (даётся в качестве дополнения к описаниям уровней) и делать выводы по содержанию ответов на них.

Приступая к анализу, сначала необходимо составить таблицу по приведённой схеме (в ней пока заполняется только графа с фамилиями и именами учеников).

Таблица 1а.

Характеристика сформированности компонентов учебной деятельности учащихся____класса____школы города

_____________на__________(дата составления таблицы)

| Фамилия, имя

| Компоненты учебной деятельности |

| Учебный интерес | Целеполагание | Учебные действия | Контроль | Оценка |

| 1 | | | | | |

| 2 | | | | | |

| и т.д. | | | | | |

Затем учитель вновь обращается к тексту, последовательно изучая описание основных параметров учебной деятельности и их уровней. После этого он, пользуясь таблицами 1— 5, выносит заключение о том, какому из описаний в наибольшей степени соответствует учебная активность каждого ученика, и выставляет в таблице 1 а. соответствующий балл.

Таблица 1.

Уровни сформированности учебно-познавательного интереса

| уровень | название уровня | основной диагностический признак | дополнительные диагностические признаки |

| 1 | отсутствие интереса | интерес практически не обнаруживается (исключение: положительные реакции на яркий и забавный материал) | безличное или отрицательное отношение к решению любых учебных задач; более охотно выполняет привычные действия, чем осваивает новые |

| 2 | реакция на новизну

|

положительные реакции возникают только на новый материал, касающийся конкретных фактов (но не теории )

| оживляется, задает вопросы о новом фактическом материале; включается в выполнение задания, связанного с ним, однако длительной устойчивой активности не проявляет |

| 3 | любопытство

| положительные реакции возникают на новый теоретический материал (но не на способы решения задач) | оживляется и задает вопросы довольно часто; включается в выполнение заданий часто, но интерес быстро пропадает |

| 4 | ситуативный учебный интерес | возникает на способы решения новой частной единичной задачи (но не системы задач)

| включается в процесс решения задачи, пытается самостоятельно найти способ решения и довести задание до конца; после решения задачи интерес исчерпывается |

| 5 | устойчивый учебно-познавательный интерес

| возникает на общий способ решения целой системы задач (но не выходит за пределы изучаемого материала)

| охотно включается в процесс выполнения заданий, работает длительно и устойчиво, принимает предложения найти новые применения найденному способу |

| 6 | обобщенный учебно-познавательный интерес

| возникает независимо от внешних требований и выходит за рамки изучаемого материала. Непременно ориентирован на общие способы решения системы задач

| является постоянной характеристикой ученика, ученик проявляет выраженное творческое отношение к общему способу решения задач, стремится получить дополнительные сведения, имеется мотивированная избирательность интересов |

С целью повышения точности выставляемых оценок надо иметь в виду некоторые общие положения:

1. Описанные уровни сформированности компонентов учебной деятельности в чистом виде встречаются далеко не всегда. Следует ориентироваться на наиболее существенные особенности проявлений каждого из компонентов в учебных ситуациях разного типа (классная работа, домашняя работа, контрольные задания и пр.).

2. В характеристике более высокого уровня сформированности у каждого из компонентов могут сохраняться какие-то свойства, проявившиеся ранее. В связи с этим надо учесть, что отдельно взятый сам по себе признак редко означает, что данный уровень достигнут. Его непременно надо соотнести с другими признаками и наиболее внимательно изучить описание того уровня, где он выступает как новое качество в развитии.

3. Характеристики компонентов учебной деятельности могут проявляться в разных учебных ситуациях, однако, не все учебные ситуации равноценны при диагностике: наиболее информативным и диагностически более точным является поведение ученика в процессе принятия и решения учебной задачи, когда на первом уровне оказываются способы действий и их соответствие условиям задачи.

4. Выявление некоторых проявлений уровня сформированное™ компонентов учебной деятельности часто трудно осуществимо без создания учителем специальных условий в учебной работе с учениками. Назовём несколько таких условий:

а) Организация учебной работы так, чтобы она требовала сотрудничества с учителем, в процессе которого ученику могла быть оказана помощь в той или иной форме (вопросы по планам действий, по некоторым особенностям выполнения действия; косвенные подсказки, введение дополнительных условий, предложения разного вида и т.п.), и помощь оказывалась бы до тех пор, пока ученик не смог бы решить эту задачу.

б) Введение новой задачи, которая по отдельным внешним признакам напоминает уже известную ученику, но по существу отличается от задач ранее усвоенных:

в) На всех этапах работы очень важно систематически ставить перед учеником различные вопросы, требующие от него уточнения того, что он должен сделать, что делает, что сделал, что должен узнать, что узнал, что нового в задаче или его действиях, какие причины мешают решить задачу, как преодолены возникшие затруднения и т.п. Содержание этих ответов позволяет судить о степени осознанности учеником и стоящих целей, и своих действий, и своих возможностей действовать и вносить какие-либо коррективы.

5. Оценивая компоненты учебной деятельности, следует иметь в виду, что при этом можно опираться на два центральных критерия:

а) по наиболее типичным, часто проявляющимся особенностям поведения и эмоциональных реакций ученика;

б) по максимальным возможностям, доступным ученику, хотя они могут проявляться изредка. В таких случаях следует учитывать максимально доступные качества деятельности, при этом в одних случаях именно в эту сторону нужно повысить балл при оценке уровня, если данное отдельное качество не вызывает сомнения и не противоречит структурным компонентам данного уровня; либо, напротив, обнаруживая не один, а несколько признаков нового уровня, видит их неустойчивость и тогда ставит оценку так: 4(3).

6. Следует иметь в виду, что психическое развитие является процессом динамичным, идущим к тому же не только по прямой линии, все эти проявления, даже едва наметившиеся, особенно в самое последнее время, предшествующее проведению диагностики, надо каким-либо образом фиксировать (или по выше предложенному варианту выставления двойной оценки, или использовать примечания, куда вписывать словесные формулировки обнаруженной дисгармонии или признаков резкого скачка вверх, едва подкреплённого в текущей учебной работе).

7. Описанные выше уровни сформированности основных компонентов учебной деятельности не следует соотносить с учебными оценками в виде отметок. Дело в том, что у "отличника" или "хорошиста", имеющего систематически хорошие отметки, уровень сформированности отдельных компонентов может быть невысок. Так, у него может быть резкий разрыв между его работой в условиях стандартных, типичных задач и действиями в случае неожиданного для него изменения их условий: учитель часто думает, что он "просто растерялся", а на самом деле речь идёт о недостатках целеполагания.

8. В ряде случаев оценка уровня сформированности учебной деятельности не может быть выполнена с "одного захода" (особенно при первых попытках), поскольку у учителя не всегда есть арсенал необходимых наблюдений. Если трудности возникают только по отношению к отдельным ученикам, целесообразно поработать с ними над новым и старым учебным материалом индивидуально. В ряде случаев нужна консультация психолога. Некоторым учителям помогает периодическое ведение дневника, куда записываются накапливаемые наблюдения, проблемы, варианты их решения как с классом в целом, так и с отдельными учениками.

При любых условиях развитие учеников идёт неравномерно, и у каждого из них не будет одинакового уровня по всем компонентам, и у разных учеников эти "профили" (т.е. картина по всем компонентам) будут разные.

Оценка уровня сформированности компонентов учебной деятельности по опроснику

Инструкция:

Перед Вами список вопросов о различных проявлениях учебной деятельности ученика. Ваша задача, основываясь на результатах систематического наблюдения за поведением ученика на уроках и знании о том, что и как он делает в условиях выполнения самостоятельной работы в классе и дома, дать чёткий ответ на каждый вопрос, используя предложенные варианты ответов.

При ответах на вопросы придерживайтесь следующих правил:

1. Учитывайте все те особенности поведения ученика, которые проявляются в наиболее существенных учебных ситуациях, т.е. в первую очередь тогда, когда есть возможность говорить о принятии и решении учебной задачи (задачи, где главным является выделение способов действий с учебным материалом). Именно такие ситуации сточки зрения оценки качественных особенностей учебной деятельности являются наиболее информативными и показательными.

2. Фиксируйте прежде всего наиболее типичные^ устойчивые особенности поведения ученика как показатели наиболее естественных для него проявлений учебной деятельности, но непременно обратите внимание и на то, что проявляется в самое последнее время, сравнивая это с типичными формами.

3. Старайтесь характеризовать особенности учебной деятельности по состоянию на данный момент учебного процесса, а не по состоянию на полгода или год назад, ибо за это время учебная деятельность могла претерпеть существенные изменения.

Для проведения работы необходимо:

а) зафиксировать все ответы по каждому ученику в специальной таблице, составленной таким образом, что против фамилии каждого ученика вы последовательно пишете выбранный Вами ответ (например, 16, 26, 30 и т.д.);

б) взяв "ключ" для обработки результатов, определить уровень сформированности каждого из компонентов и составить новую (итоговую) таблицу

Текст опросника по оценке качественных особенностей учебной деятельности ученика и степени выраженности соответствующих качеств.

Обработка результатов:

Для самостоятельного анализа своих ответов учителем предлагается в качестве основы обработки использовать приведенную ниже таблицу. В ней зафиксированы не все ответы, которые могут быть "приписаны" каждому из уровней, а только наиболее показательные. При сомнениях в оценке необходимо обратиться к основному тексту с описанием уровней сформированное™ того или иного компонента, чтобы сформулировать более основательную оценку относительно этого компонента у данного ученика.

Ключ для обработки результатов по оценке уровня сформированности компонентов учебной деятельности (с применением опросника)

| Компоненты учебной деятельности | Уровни | Индексы ответов |

|

|

|

| Часть А | Часть Б |

|

| Учебно-познавательный интерес | 1 2 3 4 5

6 | 1а, 2а, 4а 1б 2б 4б 5а 6а, 76, 8а 3б, 5б, 6б, 8б, 9б 3а, 10б, 11б, 12б, 13а 12б 13б | 1а, 2а, 4а 46, 5а 6а, 76, 8б 3б, 5б, 6б, 9б 10б 11а, 12а, 13а 12б 13б |

|

| Целеполагание | 1 2 3 4 5 6 | 2а, За, 6а, 16а, 17а 3б 16б 17б 6б 14б 18а 15б 18б 17в, 19а 19б 20а 20б | 2а, 3, 16а 16б 14б 17а, 19а 15б 18а, 19б 20а 20б |

|

| Учебные действия | 1 2 3 4 5 6 | 21 а, 22а 23а, 24а 6б 14б 18а 23б 24в, 25а, 26в, 27б 2б, 28а 28б | 21 а, 22а 23а, 24а 216, 24б 26б 27а 23б, 24б 25а, 26в, 27б 26г, 28а 28б |

|

| Действие контроля | 1 | 29а, 30а | 29а, 30а |

| 2 | 29б, 30б, 31 а | 29б, 31б, 32а |

| 3 4 | 29в, 31б, 32б 30в, 33а, 34а | 29в, 31б, 32а 30в, 33а, 34а |

| 5 | 336, 34б | 33б, 34б |

| 6 | 33в | 33в |

| Действие оценки | 1 | 35а, 36а | |

| 2 | 35б, 35в, 36б | |

| 3 4 | 35г, 36в, 37б 37в | |

| 5 | 37г | |

| 6 | 37д | |

Интерпретация результатов:

Учитель обобщает накапливающиеся у него сведения о каждом ученике, получаемые во время проведения различных по содержанию и сложности уроков, в результате анализа выполняемых учениками самостоятельных видов работ, бесед с учениками и родителями и пр. Такая аналитическая работа нужна учителю для того, чтобы содержательно определить "слабые звенья" в методах своей работы, находить индивидуальные варианты продвижения учеников на пути к становлению их в качестве субъектов учения, выбирать формы работы с классом и отдельными учениками так, чтобы не обеспечивать не только накопление конкретных знаний, но и закладывание внутренних механизмов процесса учения и развития.

Методика оценки уровня сформированности учебной деятельности

Часть А (основная)

| № | Вопросы | Варианты ответов |

| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Как ученик реагирует на новый фактический материал (конкретные сведения, факты, слова и пр.) | а) безразлично б) эмоционально |

| 2. | Как ученик включается в выполнение новых практических заданий, в решение новых задач на применение хорошо известного способа | а) неохотно, безразлично б) охотно |

| 3. | Отвлекается ли ученик при выполнении новых практических заданий? | а) очень легко б) работает сосредоточенно |

| 4. | Задает ли ушник вопросы по новому фактическому материалу? | а) нет б) задаёт |

| 5. | Как относится к ответам учителя на свои вопросы (или на вопросы других учеников)? | а) удовлетворяет любой ответ б) добивается содержательного ответа |

| 6. | Стремится пи ученик к самостоятельному выполнению практических заданий? | а) нет, охотно прибегает к внешней помощи б) да |

| 7. | Как ученик реагирует на новый творческий материал (выявление существенных признаков понятий, способов действия)? | а) безразлично б) эмоционально |

| 8 | Задает ли ученик вопросы по новому теоретическому материалу? | а) нет (почти никогда) б) задает |

| 9. | Как ученик реагирует на факт самостоятельного решения им задачи? | а) безразлично б) эмоционально |

| 10. | Стремится ли отвечать на вопросы по новому теоретическому материалу? | а) нет б) да |

| 11. | Бывает ли, чтобы вопросы ученика по новому материалу выходили за пределы темы? | а) нет б) да |

| 12. | Пытается ли ученик делать самостоятельные выводы из нового материала? | а) нет б) да |

| 13. | Проявляет ли ученик стремление систематически получать новую информацию вне школы и учебников (читает дополнительную литературу, посещает кружок и т.д.)? | а) нет (изредка) б) да |

| 14. | Может ли ученик правильно ответить на вопрос «Что нужно узнать?» до решения задачи? | а) нет б) да |

| 15. | Может ли ученик ответить на вопросы: 'Что ты должен был узнать?» и «Что узнал нового?» - после решения задачи? | а) нет б) да |

| 16. | Различает ли ученик задачи, требующие разных способов решения, если они внешне сходны (по сюжету, формулировке элементов условия)? | а) нет б) да |

| 17. | Как ученик включается в решение новой теоретической задачи (выделение нбовых понятий, их свойств, следствий и т.п.)? | а) не включается б) включается, но затем теряет ее основную цель, сводит ее лишь к результату в) включается, сохраняя все существенное содержание цели |

| 18. | Может ли ученик, решив теоретическую задачу, дать содержательное обоснование способов действия? | а) нет б) да |

| 19. | Решив теоретическую задачу, может ли ученик объяснить связь ее способа с уже известным ему? | а) нет 6) да

|

| 20. | Решив теоретическую задачу, пытается ли ученик ставить сам новые задачи, вытекающие из данного способа (принципа)? | а) нет б) да |

| 21. | На что направлена основная активность ученика при решении новых задач? | а) на копирование действий (указаний) других (учителя, учеников) б) самостоятельный поиск решения |

| 22. | Может ли ученик самостоятельно рассказать о своих действиях, решив задачу? | а) нет б) да |

| 23. | Может ли ученик решить новую задачу самостоятельно? | а) нет б) да |

| 24. | Пытается ли ученик при решении новой задачи использовать уже известные ему способы? | а) нет б) да, чаще всего неправильно, не вносит изменений в) да (с учетом изменений в условиях) |

| 25. | Если ученик использует для решения какой-либо способ, непригодный для данной задачи, может ли он без помощи учителя обнаружить свою ошибку? | а) нет б) да |

| 26. | Может ли ученик внести изменения в усвоенный ранее способ действий в соответствии с условиями новой задачи? | а) нет б) только с помощью в) пытается сделать сам , но не может г) может самостоятельно |

| 27. | Может ли ученик после неудачных попыток решить задачу правильно, объяснить причину неудач? | а) практически нет б) может |

| 28. | Умеет ли ученик на каком-то этапе изучения материала при введении новых способов действия увидеть его принципиальную общность с известными ему ранее, и выделить этот принцип? | а) нет б) да |

| 29. | Допускает ли ученик при решении знакомых задач одни и те же ошибки? | а) да б) иногда в) нет |

| 30. | Может ли ученик при решении знакомых задач самостоятельно найти и исправить допущенную ошибку? | а) нет б) в некоторых случаях в) нет |

| 31. | Умеет ли ученик правильно объяснить ошибку на изученное правило, на применение известного способа? | а) нет б) да |

| 32. | Как поступает ученик, если ему показывают на наличие ошибки (учитель, ученики или родители)? | а) некритически исправляет б) исправляет после того, как поймет основание критики |

| 33. | Если ученик применяет для решения задачи способ, приводящий к ошибкам, может ли ученик обнаружить, что причиной ошибки является именно этот способ? | а) нет б) только с помощью в) может самостоятельно |

| 34 | Может ли ученик дать объяснение причинам таких ошибок (соотнести способы доистий, обосновать пригодность одного и непригодность другого)? | а) нет б) да |

| 35. | Как ученик обосновывает правильность выполнения заданий, решения задач, если не допускает ошибок? | а) не обосновывает б) ссылается на свои отметки, слова учителя в) ссылается на образец, правило, схему г) выделяет содержательную связь между условиями (особенностями задачи и своими действиями) |

|

36. | Как относится ученик к критике своих действий, решений, знаний со стороны учителя (учеников)? | а) безразлично б) эмоционально, но без попыток учета степени справедливости критики в) стремится разобраться в основании критики |

| 37. | Может ли ученик оценить свои возможности решать новую (еще не разобранную с учителем) задачу? | а) нет (или учитывает лишь случайные признаки задачи) б) оценивает, ссылаясь на свои удачи (неудачи) в прошлом опыте в) ссылается на известное правило (сходных по типу задач) г) может, если с помощью учителя увидит возможность перестройки известного ему способа д) может самостоятельно (учитывая все условия задачи и своих действий) |

Часть Б. (дополнительная)

| № | Вопросы (утверждения) | Варианты ответов |

| 1 | 2 | 3 |

| 1. | Абсолютно безразличное отношение к новому фактическому материалу ученик проявляет | а) часто (или почти всегда) б) редко (или никогда) |

| 2. | В выполнение новых практических задач ученик включается с неохотой (или безразлично) | а) часто б) редко |

| 3. | При выполнении новых практических задач ученик отвлекается | а) часто б) редко |

| 4. | Ученик задает вопросы по новому фактическому материалу | а) никогда (редко) б) часто |

| 5. | Задав вопрос, ученик удовлетворяется любым ответом (даже бессодержательным или не относящимся к заданному им вопросу) | а) всегда б) редко |

| 6. | При решении практических задач ученик легко отказывается от попыток самостоятельного действия (прибегает к помощи или бросает) | а) часто б) редко |

| 7. | На новый теоретический мате-эиал ученик дает абсолютно безразличную реакцию | а) часто (всегда) б) редко (никогда) |

| 8. | По новому теоретическому материалу ученик задает вопросы | а) никогда (редко) б) часто |

| 9. | Успешно решив задачу, ученик выражает удовольствие (радость) | а) редко б) часто |

| 10. | Ученик стремится отвечать по новому теоретическому материалу | а) никогда б) иногда (часто) |

| 11. | Вопросы, задаваемые учеником по новому теоретическому материалу, выходят за пределы темы, обнаруживая его размышления | а) никогда б) иногда (часто) |

| 12. | Делать самостоятельные выводы из нового материала ученик пытается | а) никогда б) иногда (часто) |

| 13. | Ученик обнаруживает стремление получать новую информацию за пределами уроков путем чтения дополнительной литературы и др. | а) никогда (редко) б) часто (систематиче |

| 14. | Ученик может правильно отвечать на вопрос «Что нужно сделать?» до решения задачи | а) никогда (изредка) б) часто (всегда) |

| 15. | Ученик может ответить на вопросы «Что ты должен был узнать?» или «Что узнал нового?» после решения задачи | а) никогда (изредка) б) часто (всегда) |

| 16. | Ученик путает (не различает) практические задачи, сходные внешне (по сюжету, формулировке), но требующие разных способов | а) часто б) редко (никогда) |

|

17. | Включаясь в решение теоретической задачи, ученик в процессе решения подменяют ее задачей получения конкретного результата, т.е. задачей практической | а) всегда (часто) б) редко (никогда) |

| 18. | Включаясь в решение теоретической задачи, ученик стремиться обнаружить общий принцип действия в задачах данного класса | а) никогда (изредка) б) часто (всегда) |

| 19. | Решив теоретическую задачу, ученик может дать содержательное обоснование способа | а) никогда (изредка) б) часто (всегда) |

| 20. | Решив теоретическую задачу, ученик пытается на ее основе сформулировать новые задачи | а) никогда (изредка) б) часто (всегда) |

| 21. | При решении новой задачи ученик ограничивается механическим копированием действий учителя или других учеников | а) часто (всегда) б) никогда (редко) |

| 22. | После решения задачи может рассказать о способах своих действий | а) никогда (редко) б) часто (всегда) |

| 23. | Решить новую задачу ученик самостоятельно не может, нужна помощь учителя | а) всегда (часто) б) это очень редко (никогда не бывает) |

| 24. | При решении новой задачи ученик использует знакомый способ, ориентируясь на внешнее сходство с усвоенными задачами (не видит новизны задачи, не принимает косвенных подсказок) | а) часто, при этом не обнаруживает его непригодность б) часто, но может увидеть про-5лему в) почти никогда |

| 25. | В случае несоответствия условиям задачи применяемого для решения задачи способа ученик может сам обнаружить это несоответствие | а) почти никогда б) практически всегда |

| 26. | Ученик может перестроить усвоенный ранее способ действия в соответствии с условиями новой задачи | а) никогда б) может с помощью в) пытается самостоятельно, но не всегда может без помощи довести до конца г) часто делает это самостоятельно |

| 27. | После неудачных попыток решить задачу ученик может правильно объяснить причину затруднений | а) почти никогда б) практически всегда |

| 28. | Ученик умеет находить общий принцип построения действий, соотнеся усвоенные ранее способы с новыми, найденными при введении новых условий | а) никогда б) иногда (чаще - при некоторой помощи) в) часто (всегда) |

| 29. | При решении знакомых задач ученик допускает одни и те же ошибки | а) часто (всегда) б) иногда в) почти никогда (в отдельных случаях) |

| 30. | Допустив при решении знакомой задачи ошибку, ученик может самостоятельно ее найти и исправить | а) никогда б) иногда в) часто (всегда) |

| 31. | Указанную или обнаруженную самостоятельно ошибку при использовании усвоенного способа ученик может объяснить | а) никогда (редко) б) часто (всегда) |

| 32. | Указанную учителем ошибку ученик исправляет без стремления в ней разобраться | а) всегда (очень часто) б) никогда не делает этого, пока не поймет в чем и почему ошибся |

| 33.

| Применяя способ действий, не отвечающий условиям новой задачи, ученик может обнаружить вызванные этим ошибки

| а) никогда б) часто, но нуждается в некоторой помощи в) может во многих случаях самостоятельно |

| 34. | Ошибки, возникшие по причине применения способа, несоответствующего новым условиям задачи, осознает и может четко объяснить причину их появления

| а) никогда б) часто (нуждается в помощи) в) практически всегда |

Методика "Рисование по точкам"

Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои действия.

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность

Возраст: 6,5 -8 лет

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа.

Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - квадрат и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда:

Обследование можно проводить как фронтально, так и индивидуально. Детей рассаживают за столы по одному. Перед каждым ребенком кладут книжечку с заданием. Экспериментатор, стоя так, чтобы его было хорошо видно всем детям, раскрывает такую же книжечку и показывает лист с заданием № 1. Затем он говорит: "Откройте свои книжечки на первой странице. Посмотрите: у вас нарисовано так же, как и у меня". (Если кто-либо из детей открыл не ту страницу, экспериментатор поправляет его.)

Указывая на вершины треугольника-образца, экспериментатор продолжает: "Видите, здесь были точки, которые соединили так, что получился этот рисунок (следует указание на стороны треугольника; слова вершина, стороны, "треугольник" экспериментатором не произносятся). Рядом нарисованы другие точки (следует указание на точки, изображенные справа от образца). Вы сами соедините эти точки линиями так, чтобы получился точно такой рисунок. Здесь есть лишние точки. Вы их оставите, не будете соединять.

Теперь посмотрите в своих книжечках: эти точки одинаковые или нет?" Получив ответ "нет", экспериментатор говорит: "Правильно, они разные. Тут есть красные, синие и зеленые. Вы должны запомнить правило: одинаковые точки соединять нельзя. Нельзя проводить линию от красной точки к красной, от синей к синей или от зеленой к зеленой. Линию можно проводить только между разными точками. Все запомнили, что надо делать? Надо соединить точки, чтобы получился точно такой же рисунок, как тут (следует указание на образец-треугольник). Одинаковые точки соединять нельзя. Если вы проведете линию неправильно, скажите, я сотру ее резинкой, она не будет считаться. Когда сделаете этот рисунок, переверните страницу. Там будут другие точки и другой рисунок, вы будете рисовать его".

По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор по ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно проведенные линии, следит за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется.

Оценка выполнения задания.

Основным показателем выполнения задания служит суммарный балл (СБ). Он выводится следующим образом. В каждой задаче прежде всего устанавливается точность воспроизведения образца. В задачах № 1 и 5 воспроизводящим образец (хотя бы приблизительно) считается любой треугольник, в задачах № 2, 3 и 4 - любой четырехугольник, в задаче № 6 - любая звезда. Незавершенные фигуры, которые могут быть дополнены до вышеперечисленных, также считаются воспроизводящими образец.

Если ребенок воспроизвел образец хотя бы приблизительно, он получает по одному баллу за каждый правильно воспроизведенный элемент фигуры (в задачах № 1-5 в качестве элемента выступает отдельная линия, в задаче № 6 - луч). Правильно воспроизведенным считается элемент, не включающий нарушений правила (т.е. не содержащий соединения одинаковых точек).

Кроме того, начисляется по одному баллу за:

1. соблюдение правила, т.е. если оно не было нарушено в данной задаче ни разу;

2. полностью правильное воспроизведение образца (в отличие от приблизительного);

3. одновременное соблюдение обоих требований (что возможно только в случае полностью правильного решения).

Суммарный балл представляет собой сумму баллов, полученных ребенком за все 6 задач. Балл, получаемый за каждую из задач, может колебаться: в задачах № 1 и 5 - от 0 до 6, в задачах № 2, 3, 4 и 6 - от 0 до 7.

Таким образом, суммарный балл может колебаться от 0 (если нет ни одного верно воспроизведенного элемента и ни в одной из задач не выдержано правило) до 40 (если все задачи решены безошибочно).

Стертые, т.е. оцененные самим ребенком как неправильные, линии при выведении оценки не учитываются.

В ряде случаев достаточной оказывается более грубая и простая оценка - число правильно решенных задач (ЧРЗ). ЧРЗ может колебаться от 0 (не решена ни одна задача) до 6 (решены все 6 задач).

Интерпретация результатов:

33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои действия.

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития произвольности.

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым.

Методика "Корректурная проба"

(варианты: «Тест Бурдона», «Тест Тулуз-Пьерона»).

Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации - по количеству сделанных ошибок.

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность

Возраст: 8- 10 лет

Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа

Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок.

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок и менее; для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее.

Время работы – 5 минут.

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые.

Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут».

Пример:

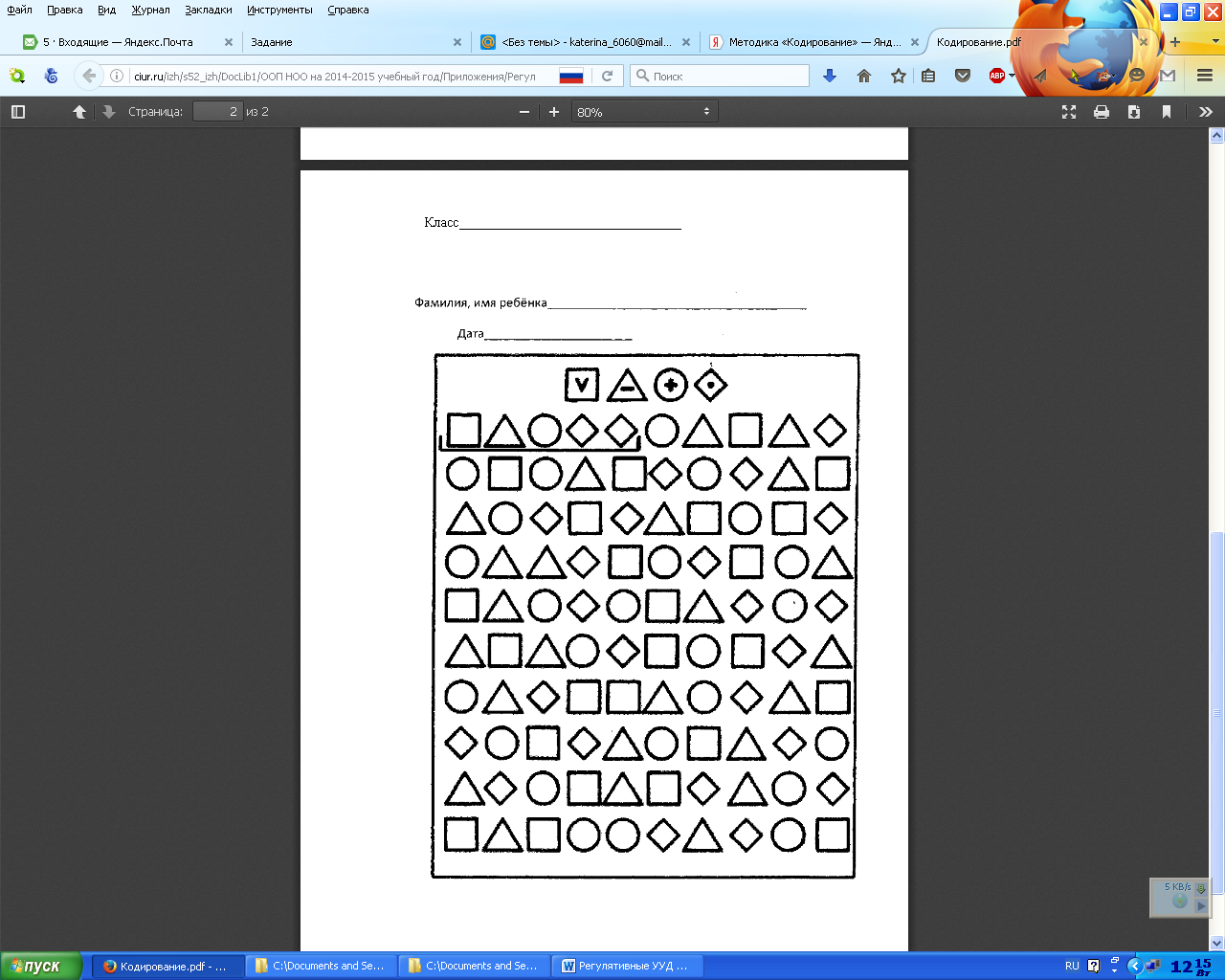

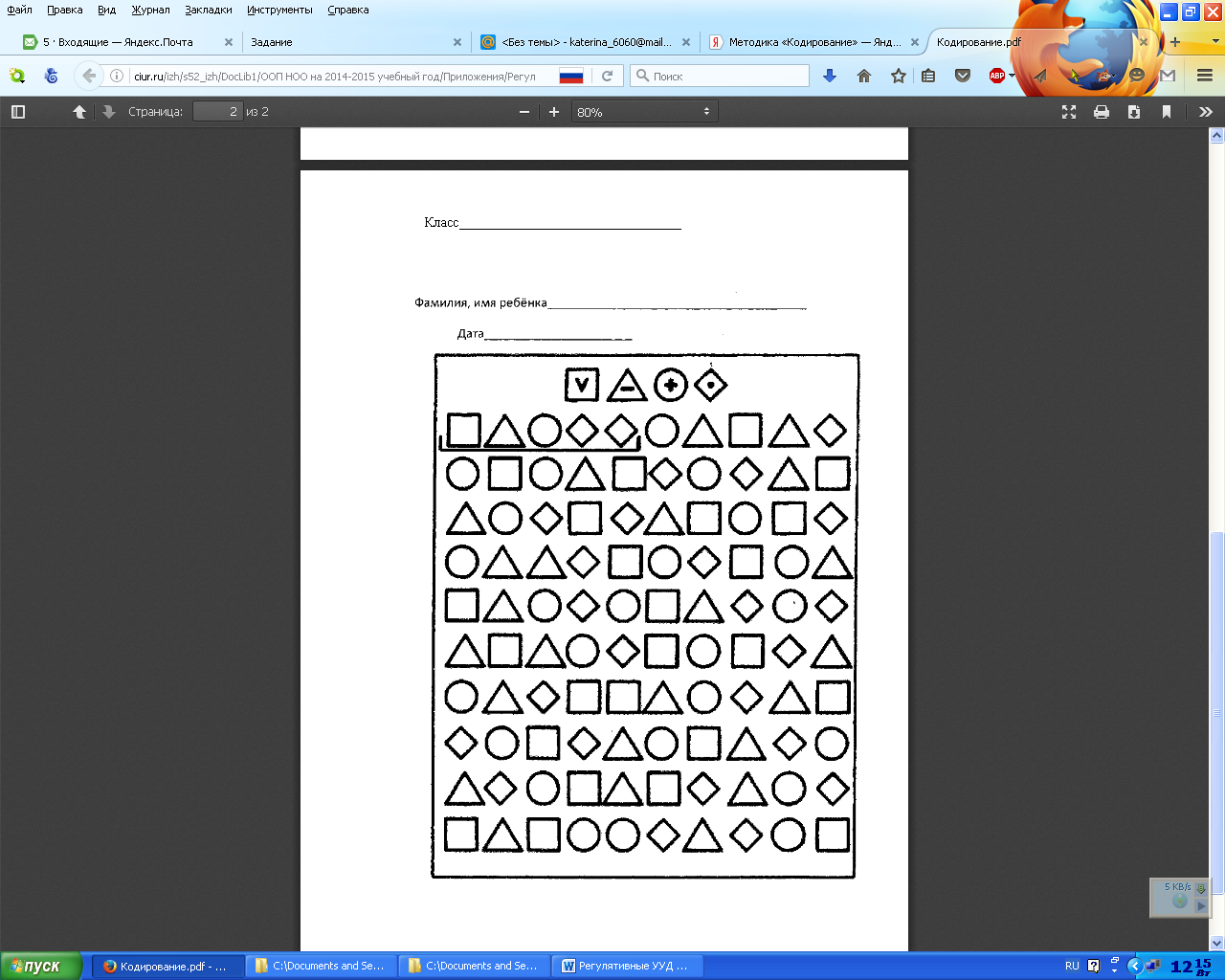

Методика «Кодирование»

(11-й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка)

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково- символические действия — кодирование (замещение); регулятивное действие контроля.

Возраст: 6,5—7 лет.

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми.

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как можно быстрее.

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число дополненных знаками объектов.

Уровни сформированности действия замещения:

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции.

Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не сформировано.

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно.

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное.