СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методическое пособие для студентов «Диагностика малярии»

Методическое пособие для студентов Тема: «Диагностика малярии»

Просмотр содержимого документа

«Методическое пособие для студентов «Диагностика малярии»»

Министерство Здравоохранения Челябинской области

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум»

Методическое пособие

для студентов

ПМ 01 Диагностическая деятельность

МДК 01.01 Раздел 2 Пропедевтика диагностических исследований в терапии

Тема 2.3 Диагностика инфекционных заболеваний

31.02.01 Лечебное дело

Тема: «Диагностика малярии»

г. Сатка

2018

| Одобрена Председателем ЦМК __________________ « ___» ___________20 __г. | Составлена в соответствии с Государственными требованиямик минимуму содержании и уровню подготовки выпускника по специальности Лечебное дело 31.02.01 ____________________________ « ____» _________________20 __г.

|

Содержание

| Пояснительная записка | 3 |

| Глава 1 Анатомо-физиологические особенности малярии |

|

| 1.1 Определение и классификация малярии | 9 |

| 1.2 Этиология малярии | 10 |

| 1.3Эпидемилогия малярии | 11 |

| 1.4Патогенез малярии | 13 |

| 1.5 Клиническая картина малярии | 15 |

| 1.6Диагностика малярии | 21 |

| 1.7 Осложнения малярии | 25 |

| 1.8Лечение малярии | 26 |

| 1.9 Профилактические мероприятия при малярии | 32 |

| Глава 2 Контрольные задания для студентов |

|

| 2.1 Тесовые задания | 36 |

| 2.2Эталоны ответов | 42 |

| Список используемых источников | 47 |

Пояснительная записка

Актуальность темы

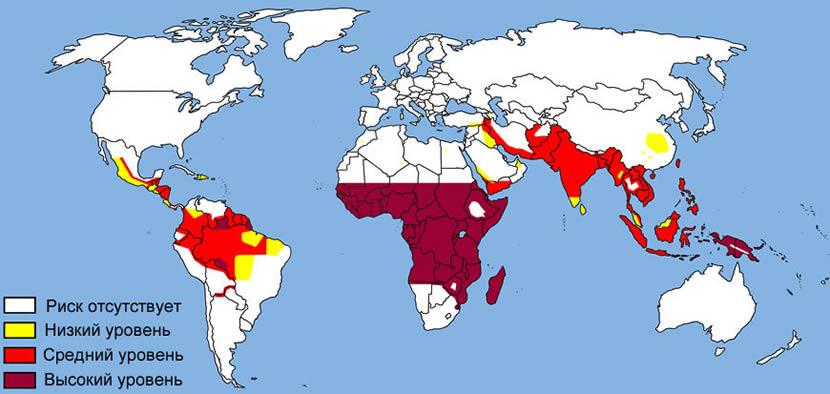

Заболеваемость малярией, не смотря на все методы борьбы с ней, остается высокой, ежегодно болеет 500 млн. жителей земного шара. Проведенные профилактических мероприятий привели к ликвидации ее на территории многих стран Европы, Северной Америки и бывшем СССР. Но сохраняется неблагополучная ситуация в Западной, Экваториальной и Южной Африке, в Центральной, Южной Америке на полуострове Индостан, в Юго-Восточной, Средней Азии, Кавказе, Океании.

Восприимчивость к малярии 100%. Устойчивость выявлена лишь у лиц с генетическим заболеванием – серповидно-клеточной анемией.

В значительной степени на тяжесть течения влияет дефицит питания, авитаминоз, какие-либо хронические заболевания истощающие организм.

При появлении первых симптомов необходимо обратится к врачу (терапевту, инфекционисту) и своевременно начать лечение противомалярийными препаратами для предупреждения неблагоприятного прогноза для жизни.

Цель учебно-методического пособия: оказать методическую помощь студентам «Саткинского медицинского техникума» при самоподготовке к занятию по диагностике инфекционных заболеваний на тему: «Диагностика малярии».

Задачи:

1. Изучить этиологию, патогенез, клиническую картину, осложнения, диагностику, принципы лечения и профилактику малярии.

2. Научиться применять теоретические знания при решении клинических задач, тестовых заданий, и на практике, в работе с пациентами.

Методическое пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и квалификационных характеристик медицинской сестры.

Рекомендовано для самостоятельной подготовки студентов медицинского техникума отделения лечебное дело - 2 курса по дисциплине: «Диагностика инфекционных заболеваний», по теме: «Диагностика малярии».

По программе на изучение темы всего предусмотрено 6 часов: 2часа теоретические занятия - лекция, 4 часа - практика. При наличии в стационаре пациентов с изучаемой патологией практическое занятие проводится в клинике. При отсутствии пациентов в стационаре на момент проведения занятия, занятие можно проводить в кабинете доклинической практики, с использованием инновационных мультимедийных компьютерных технологий: просмотр слайдов и презентаций.

Методические указания:

Прежде чем приступить к изучению темы: «Диагностика малярии», необходимо вспомнить из дисциплины «Анатомия» тему «Органы пищеварения».

Из дисциплины «Фармакология» вспомните темы «Антибактериальная терапия, дезинтаксикационная терапия».

Из дисциплины «Психология» тему «Психология общения с пациентом».

Из сестринского дела в терапии темы «Обследование пациента при заболеваниях органов пищеваренич, «Дополнительные методы обследования».

В соответствии с новыми образовательными стандартами после изучения материала студенты должны:

Уметь:

Установить предварительный диагноз инфекционного заболевания

Составить план обследования инфекционного заболевания

Составить план обследования больного с инфекционным заболевание

Определить необходимость госпитализации больного с инфекционным заболеванием и возможность оставления его на дому

Оценить результаты лабораторных исследований (клинических, бактериологических, серологических и других)

Назначить адекватную этиотропную терапию, определить разовые, суточные

и курсовые дозы антибиотиков при конкретных инфекционных заболеваниях

Назначить адекватную оральную и инфузионную регидратационную терапию, определить состав и рассчитать объем вводимых растворов

Назначить адекватную дезинтоксикационную терапию, определить состав и рассчитать объем и дозы вводимых растворов и препаратов

Назначить адекватную серотерапию

Выписать необходимые лекарственные средства

Своевременно диагностировать осложнения и неотложные состояния при инфекционных заболеваниях

Определить показания к инструментальной диагностике при инфекционных заболеваниях

Определить показания к проведению люмбальной пункции, использовать результаты лабораторного исследования спинномозговой жидкости для диагностики

Составить план проведения первичных противоэпидемических мероприятий в очаге

Знать:

– Классификацию инфекционных болезней

Цикличность развития инфекционных заболеваний

Клинические симптомы, синдромы инфекционных заболеваний

Звенья эпидемического процесса и при конкретном инфекционном

заболевании

Клинические и эпидемиологические показания к госпитализации

инфекционных больных

Правила госпитализации инфекционных больных

Основные методы диагностики инфекционных болезней

Основные осложнения и исходы инфекционных болезней

Основные принципы лечения инфекционных болезней

Принципы и методы профилактики инфекционных болезней

Организацию неотложных противоэпидемических мероприятий при

подозрении на карантинную инфекцию

Клиника неотложных состояний при инфекционных заболеваниях

Освоить следующие компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |

| ПК 1.1 | Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств. |

| ПК 1.2 | Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса. |

| ПК 1.3 | Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

|

| ПК 1.4 | Применять медикаментозные средства в соответствие с правилами их использования |

| ПК 1.5 | Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. |

| ПК 1.6 | Вести утвержденную медицинскую документацию. |

| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |

| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. |

| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |

| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |

| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |

| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов (подчиненных), за результат выполнения заданий. |

| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. |

| ОК 9 | Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. |

| ОК 10 | Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. |

| ОК 11 | Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку. |

| ОК 12 | Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. |

| ОК 13 | Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. |

Глава 1 Анатомо-физиологические особенности малярии

1.1 Определение и классификация малярии

Малярия, ранее называемая «болотной лихорадкой» – группа инфекционных заболеваний, вызываемых малярийными плазмодиями, которые передаются человеку при укусах малярийными комарами (комары рода Anopheles).

Малярия – это серьезное заболевание, иногда заканчивающееся смертельным исходом. У людей, заразившихся ею, как правило, возникают тяжелые симптомы, среди которых озноб, лихорадка, гриппоподобные состояния. Заболевание малярия имеет большую вероятность летального исхода.

Возбудители малярии – плазмодии относятся к типу простейших (Protozoa), роду Plasmodium. У человека малярию вызывают 4 вида плазмодиев:

Plasmodium vivax – возбудитель трехдневной вивакc-малярии

Plasmodium ovale – возбудитель трехдневной малярии

Plasmodium malariae – возбудитель черырехдневной малярии

Plasmodium falciparum – возбудитель тропической малярии

В зависимости от возбудителя:

Plasmodium vivax;

Plasmodium ovale;

Plasmodium malariae;

Plasmodium falciparum.

В зависимости от периода болезни:

первичная малярия;

ранние рецидивы малярии (до 6 месяцев после первичного приступа);

отдаленные рецидивы;

период латенции (скрытой) малярии.

В зависимости от тяжести заболевания:

легкое течение;

среднетяжелое течение;

тяжелое течение;

очень тяжелое течение (злокачественная форма).

1.2 Этиология малярии

Плазмодии – паразитические одноклеточные организмы, вызывающие малярию. Микробы проникают в организм человека при кровососании, во время которого они впрыскиваются самкой комара в кровь или лимфу. Плазмодии кратковременно пребывают в крови и проникают в клетки печени, поражая их. Печеночная стадия заболевания длится довольно долго, периодически вызывая рецидивы, обусловленные выходом простейших в кровеносное русло. Они прикрепляются к мембранам эритроцитов, что приводит к переходу печеночной стадии в эритроцитарную.

Рисунок 1 – Комар рода Anopheles

Малярийные комары распространены повсеместно. Они размножаются в непроточных, хорошо прогреваемых водоемах, где сохраняются благоприятные условия – повышенная влажность и высокая температура воздуха. Именно поэтому малярию называли раньше «болотной лихорадкой». Малярийные москиты внешне отличаются от других комаров: они немного крупнее, имеют более темную расцветку и поперечные белые полоски на ножках. Их укусы также отличаются от обычных комариных: кусаются малярийные москиты больнее, укушенное место отекает и зудит.

1.3 Эпидемилогия малярии

Источник инфекции – больные или носители. Особое значение в распространении инфекции имеют лица с рецидивирующим течением болезни, поскольку в их крови содержится максимальное количество паразитов. Носительство малярийных плазмодиев формируется в результате неадекватного лечения или устойчивости микробов к лекарственным средствам.

Рисунок 2 – Схема заражения малярией

Распространяется инфекция чаще всего трансмиссивным путем с помощью переносчика - самки комара рода Anopheles. Заражение комаров происходит во время сосания крови у носителей малярийного паразита или у больных малярией людей.

В более редких случаях имеет место:

Трансплацентарный путь - от больной матери к ребенку,

Гемотрансфузионный путь - при переливании крови,

Заражение через контаминированный медицинский инструментарий.

Инфекция характеризуется высокой восприимчивостью. В наибольшей степени заражению малярией подвержены жители экваториальной и субэкваториальной зон. Малярия является основной причиной смерти маленьких детей, проживающих в эндемичных регионах.

Рисунок 3 - Регионы распространения малярии

Заболеваемость регистрируется обычно в осенне-летний период, а в жарких странах - в течение года. Это антропоноз: малярией болеют только люди.

Иммунитет после перенесенной инфекции нестойкий, типоспецифический.

1.4 Патогенез малярии

По способу заражения различают спорозоитную и шизонтнуюмалярию.

Спорозоитная инфекция - это естественное заражение через комара, со слюной которого в организм человека проникают спорозоиты. В этом случае возбудитель проходит тканевую (в гепатоцитах), а затем эритроцитарную фазы шизогонии. Шизонтная малярия обусловлена введением в кровь человека уже готовых шизонтов (гемотерапия, шприцевая малярия), поэтому в отличие от спорозоитной инфекции здесь отсутствует тканевая фаза, что определяет особенности клиники и лечения этой формы болезни.

При тканевой шизогонии явные проявления малярии отсутствуют, клиническая манифестация инфекции связана только с эритроцитарным развитием паразита.

Непосредственной причиной приступов малярийной лихорадки является поступление в кровь при распаде морул мерозоитов, представляющих собой чужеродной белок, малярийного пигмента, гемоглобина, солей калия, остатков эритроцитов, которые изменяют специфическую реактивность организма и, воздействуя на теплорегулирующий центр, вызывают температурную реакцию. Развитие приступа лихорадки в каждом случае зависит не только от дозы возбудителя («пирогенный порог»), но и от реактивности организма человека. Характерное для малярии чередование приступов лихорадки обусловлено длительностью и цикличностью эритроцитарной шизогонии ведущей генерации плазмодиев того или иного вида.

Циркулирующие в крови чужеродные вещества раздражают ретикулярные клетки селезенки, печени, вызывают их гиперплазию, а при длительном течении - разрастание соединительной ткани. Усиленное кровенаполнение этих органов приводит к их увеличению и болезненности.

Важное значение в патогенезе малярии имеет сенсибилизация организма чужеродным белком и развитие аутоиммунопатологических реакций. Распад эритроцитов при эритроцитарной шизогонии, гемолиз в результате образования аутоантител, повышенный фагоцитоз эритроцитов ретикулоэндотелиальной системы селезенки являются причиной анемии.

В основе патогенеза злокачественных форм (Н. Н. Озерецковская, 1980 г.) лежит системное поражение микрососудов с тромбогеморрагическим синдромом: повышение проницаемости капилляров, гемодинамические нарушения, сдвиги в свертывающей системе крови, васкулиты, геморрагии, встречающиеся главным образом при тропической малярии. Часто наблюдаемые при этой форме малярии поражения головного мозга связаны с тем, что эритроцитарная шизогония P. falciparum проходит преимущественно в капиллярах внутренних органов, прежде всего мозга, где быстро скапливается большое число паразитов. В результате нарушения проницаемости сосудистой стенки возникает периваскулярный отек, повышается вязкость крови, замедляется кровоток, что приводит к образованию паразитарных тромбов. Немаловажное значение в развитии злокачественных форм тропической малярии имеют проявления инфекционно-токсического шока и аллергии.

Типичны для малярии рецидивы. Причиной ближних рецидивов в первые 3 месяца после окончания первичных острых симптомов является сохранение части эритроцитарных шизонтов, которые в связи с падением иммунитета начинают вновь активно размножаться. Поздние или отдаленные рецидивы, характерные для трехдневной и овале-малярии (через 6-14 месяцев), связаны с завершением развития брадиспорозоитов.

1.5 Клиническая картина малярии

Все клинические проявления малярии связаны лишь с эритроцитарной шизогонией.

Наиболее ярким клиническим проявлением малярии является лихорадка, которая возникает лишь тогда, когда концентрация малярийных паразитов в крови достигает определенного уровня.

Минимальная концентрация паразитов, способная вызвать лихорадку, называется пирогенным порогом, измеряемым количеством паразитов в 1 мкл крови.

Пирогенный порог зависит от индивидуальных свойств организма и его иммунного состояния. По ходу инфекции, вследствие развития иммунитета, пирогенный порог непрерывно повышается, и человек, заражающийся малярией повторно, заболевает при большей концентрации паразитов в крови, чем человек, заражающийся малярией впервые в жизни.

При первожизненной инфекции пирогенный порог составляет от нескольких паразитов до нескольких десятков в 1 мкл; а у частично иммунных (приезжие из малярийной местности) он может находиться на уровне нескольких тысяч паразитов в 1 мкл.

На начальном этапе развития инфекции выделяют следующие периоды:

от момента заражения до момента выхода паразитов в кровь;

первичный латентный период;

от момента заражения до достижения порога обнаружения паразитов в крови - препатентный период, или паразитологическая инкубация (субпатентная паразитемия);

от момента заражения до достиженияпирогенного порога и появления лихорадочных пароксизмов - инкубационный период.

Существует 4 видовых формы малярии: трехдневная, овале-малярия, четырехдневная и тропическая.

Каждая видовая форма имеет свои особенности. Однако типичными для всех являются приступы лихорадки, спленогепатомегалия и анемия.

Малярия - полициклическая инфекция, в ее течении выделяют 4 периода: период инкубации (первичный латентный), первичных острых проявлений, вторичный латентный и период рецидивов. Длительность инкубационного периода зависит от вида и штамма возбудителя. В конце инкубационного периода появляются симптомы - предвестники, продромы: разбитость, мышечная, головная боль, познабливание и др. Второй период характеризуется повторяющимися приступами лихорадки, для которых типично стадийное развитие - смена стадий озноба, жара и пота. Во время озноба, который длится от 30 мин. до 2 - 3 ч, температура тела повышается, больной не может согреться, конечности синюшны и холодны, пульс учащен, дыхание поверхностное, артериальное давление повышенное. К концу этого периода больной согревается, температура достигает 39 - 41°С, наступает период жара: лицо краснеет, кожа становится горячей и сухой, больной возбужден, беспокоен, отмечается головная боль, бред, спутанность сознания, иногда судороги. В конце этого периода температура быстро падает, что сопровождается профузным потоотделением. Больной успокаивается, засыпает, наступает период апирексии. Однако затем приступы повторяются с определенной цикличностью, зависящей от вида возбудителя. В ряде случаев начальная (инициальная) лихорадка имеет неправильный или постоянный характер.

На фоне приступов увеличиваются селезенка, печень, развивается анемия, страдают все системы организма: сердечно-сосудистая (миокардиодистрофические расстройства), нервная (невралгии, невриты, потливость, зябкость, мигрени), мочеполовая (симптомы нефрита), кроветворная (гипохромная анемия, лейкопения, нейтропения, лимфомоноцитоз, тромбоцитопения) и др. После 10 - 12 и более приступов инфекция постепенно затухает, наступает вторичный латентный период. При неправильном или неэффективном лечении спустя несколько недель - месяцев возникают ближние (3 мес), поздний или отдаленные (6-9 мес.) рецидивы.

Трехдневная малярия. Длительность инкубационного периода: минимальная - 10 - 20 дней, при заражении брадиспоро-зоитами - 6 - 12 и более месяцев.

Характерны продромальные явления в конце инкубации. За несколько дней до начала приступов появляется познабливание, головная боль, боли в пояснице, разбитость, тошнота. Заболевание начинается остро. Первые 5-7 дней лихорадка может носить неправильный характер (инициальная), затем устанавливается интермиттирующего типа лихорадка с типичным чередованием приступов через день. Для приступа свойственна четкая смена стадий озноба, жара и пота. Период жара длится 2 - 6 ч, реже 12 ч и сменяется периодом потения. Приступы возникают, как правило, в первой половине дня. Селезенка и печень после 2-3 температурных пароксизмов увеличиваются, при пальпации чувствительны. На 2 - 3-й неделе развивается умеренная анемия. Для этой видовой формы характерны ближние и отдаленные рецидивы. Общая продолжительность болезни составляет 2-3 года.

Малярия овале. По многим клинико-патогенетическим признакам сходна с малярией трехдневной, но отличается более легким течением. Минимальный инкубационный период 11 дней, может иметь место длительная инкубация, как при трехдневной - 6 - 12 - 18 месяцев; из публикаций известен крайний срок инкубации - 52 месяца.

Приступы лихорадки наступают через день и в отличие от 3-х дневной малярии возникают преимущественно в вечернее время. Возможны ранние и отдаленные рецидивы. Длительность болезни составляет 3-4 года (в отдельных случаях до 8 лет).

Четрырехдневная малярия. Относится к доброкачественным видам малярийной инфекции. Инкубационный период составляет 25 - 42 дня, после чего возникают приступы лихорадки с четким чередованием через 2 дня. Спленогепатомегалия выражена слабо, анемия развивается в редких случаях. Эта форма отличается низкой паразитемией (даже во время острых проявлений) и длительным течением (от 4 - 5 до 40 - 50 лет). Все это время плазмодии находятся в крови, где идет вялый процесс эритроцитарной шизогонии. Вследствие длительной персистенции возбудителя формируется самопрогрессирующий нефроти-ческий синдром с отеками, массивной протеинурией, гипертонией, чаще возникающий у детей.

Тропическая малярия. Минимальная продолжительность инкубационного периода составляет 7 дней, колебания до 10 - 16 суток. Характерны продромальные явления в конце инкубационного периода: недомогание, усталость, головная боль, боли в суставах, тошнота, потеря аппетита, чувство познабливания. Начальная лихорадка имеет постоянный или неправильный характер, инициальная лихорадка. У больных тропической малярией часто отсутствуют типичные для малярии симптомы приступа: нет или слабо выражен озноб, лихорадочный период длится до 30 - 40 часов, температура падает без резкого потоотделения, выражены мышечные и суставные боли. Отмечаются церебральные явления - головная боль, спутанность сознания, бессонница, судороги, нередко развивается гепатит с холемией, возникают признаки респираторной патологии (явления бронхита, бронхопневмонии); довольно часто выражен абдоминальный синдром (боли в животе, тошнота, рвота, диарея); нарушается функция почек.

Такое разнообразие органных симптомов затрудняет диагностику, является причиной ошибочных диагнозов.

Длительность тропической малярии от 6 мес. до 1 года.

У лиц, впервые встречающих с инфекцией и не имеющих иммунитета, может развиваться тяжелая и осложненная тропическая малярия, злокачественная ее форма: малярийная кома, гемоглобинурийная лихорадка, острая почечная недостаточность, алгидная форма, обычно связанные с очень высокой паразитемией (100 000 плазмодиев в 1 мкл крови).

Малярийная кома - церебральная патология при тропической малярии отличается быстрым, бурным, иногда молниеносным развитием и тяжелым прогнозом. В ее течении выделяют три периода: сомноленции, сопора и глубокой комы, летальность при которой близка к 100%.

Нередко церебральная патология отягощается острой почечной недостаточностью.

Не менее тяжелым течением характеризуется гемоглобинурийная лихорадка,патогенетически связанная с внутрисосудистым гемолизом. Чаще всего она развивается у лиц с генетически обусловленной энзимопенией (дефицитом фермента Г-б-ФД) на фоне приема противомалярийных препаратов. Может закончиться гибелью больного от анурии вследствие развития острой почечной недостаточности.

Алгидная форма тропической малярии встречается реже и характеризуется холероподобным течением.

Смешанная малярия

В эндемичных по малярии районах встречается одновременное заражение несколькими видами плазмодиев. Это приводит к нетипичному течению болезни, затрудняет диагностику.

Клиника малярии у частично иммунных

Клинические проявления малярии у местного населения эндемичных зон, людей, которые в результате многократного повторного заражения приобретают относительный иммунитет, явные симптомы болезни часто отсутствуют или выражены слабо, паразитемия на низком уровне. Такое состояние неустойчивого равновесия может нарушаться при различных стрессовых явлениях - травмах, беременности и родах, присоединяющихся инфекциях.

Малярия у детей

В эндемичных по малярии странах малярия является одной из причин высокой смертности детей.

Дети до 6-месячного возраста, рожденные иммунными женщинами, в этих районах приобретают пассивный иммунитет и заболевают малярией очень редко. Наиболее тяжело, нередко с летальным исходом, болеют дети в возрасте от 6 мес. до 4 - 5 лет. Клинические проявления у детей этого возраста отличаются своеобразием. Нередко отсутствует самый яркий симптом - малярийный пароксизм. В то же время наблюдаются такие симптомы, как судороги, рвота, понос, боли в животе, отсутствуют ознобы в начале пароксизма и потение в конце.

На коже - высыпания в виде геморрагии, пятнистых элементов. Быстро нарастает анемия.

У детей старших возрастных групп малярия обычно протекает так же, как и у взрослых.

Малярия у беременных. Весьма неблагоприятно влияет малярийная инфекция на течение и исход беременности. Она может быть причиной абортов, преждевременных родов, эклампсии беременных и летальных исходов.

Прививная (шизонтная) малярия. Эта малярия может быть вызвана любым видом возбудителя малярии человека, однако превалирующим видом является P. malariae.

В прошлые годы для лечения больных шизофренией, нейросифилиса применяли метод пиротерапии, заражая их малярией путем введения крови малярийного больного. Это так называемая терапевтическая малярия.

В настоящее время в зависимости от условий заражения инфицированной плазмодиями кровью выделяют гемотрансфузионную и шприцевую малярию.В литературе описаны случаи акцидентной малярии - профессионального заражения медицинского и лабораторного персонала, а также случаи заражения реципиентов трансплантируемых органов.

Жизнеспособность плазмодиев в крови доноров при 4°С достигает 7-10 дней.

Основным отличием шизонтной малярии является отсутствие экзоэритроцитарной фазы развития в печени. Инкубационный период зависит от объема введенной крови и интенсивности паразитемии у донора, он колеблется от 3 - 4 дней (при высокой паразитемии у донора) до 3 месяцев.

Следует отметить, что посттрансфузионная малярия может протекать и в тяжелой форме, а при отсутствии своевременного лечения давать неблагоприятный исход. Диагностика ее затруднительна прежде всего из-за отсутствия у врача предположения о возможности внутрибольничного заражения малярией.

Рост случаев шизонтной малярии в настоящее время связан с распространением наркомании.

При лечении таких больных нет необходимости назначать тканевые шизонтоциды. Одной из форм шизонтной малярии является врожденная инфекция, т. е. заражение плода во время внутриутробного развития (трансплацентарно при повреждении плаценты) или во время родов

1.6Диагностика малярии

Диагностика малярии основана на данных клинических проявлений, эпидемиологического расследования и лабораторных методах исследования, включающих методики выявления паразитов, их количества, видовую принадлежность и обнаружение антител в организме исследуемого. Обследованию в первую очередь подлежат пациенты из группы риска - прибывшие из эндемичных по малярии регионов, лихорадка у которых появилась в первые два года после выезда из этих регионов.

Диагностика малярии с использованием микроскопического метода

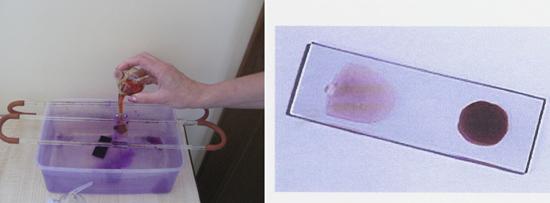

Рисунок 4 - Забор крови для приготовления препарата «толстая капля».

Рисунок 5 - Окраска и вид препаратов «толстая капля» и тонкий мазок.

Микроскопия препарата «толстая капля» и тонкого мазка, позволяющая обнаружить паразитов, их количество и видовую принадлежность, является ведущим методом диагностики малярии. Она проводится при малейшем подозрении на это заболевание, независимо от температурной реакции пациента. Для определения видовой принадлежности паразитов и стадии заболевания используется тонкий мазок крови. В толстой капле локализуется больше паразитов, чем в мазке. Этот метод диагностики превосходит методику определения наличия возбудителей малярии в тонком мазке крови в 20 - 40 раз.

В периферической крови паразиты обнаруживаются через определенное время после заражения:

при 3-х дневной малярии - через 8-12 дней,

при тропической - от пяти с половиной дней до 12,

при 4-х дневной - через 15 - 21 день,

при малярии, подобной 3-х дневной - через 9 - 15 дней.

Паразиты в крови присутствуют как во время лихорадочного приступа, так и в межприступный период и при паразитоносительстве.

Техника приготовления «толстой» капли

Полученная при проколе пальца капля крови наносится на предварительно очищенное и сухое предметное стекло и размазывается до получения пятна 1 см в диаметре. После подсушивания на воздухе предметное стекло заливается краской Романовского-Гимзы. По истечении 40-минутной экспозиции препарат ополаскивается под проточной водой и подсушивается при комнатной температуре, установленный в вертикальное положение.

Под микроскопом исследуется не менее 100 полей зрения. Более эффективным считается исследование 2-х толстых капель в течение 2,5 минут, чем 1-й капли в течение 5-и минут. 100 полей зрения просматриваются даже в том случае, когда малярийные плазмодии выявились уже в первых полях. Это производится для того, чтобы не пропустить микст-инфекцию.

Рисунок 6 - Микроскопия препарата «толстая капля» и тонкого мазка является ведущим методом диагностики малярии

Порог обнаружения паразитов

Порогом обнаружения малярийных плазмодиев называется минимальная концентрация возбудителей, которую возможно выявить при микроскопировании препарата «толстая капля». При заболевании этот показатель составляет 5 паразитов в одном микролитре крови. При просмотре 100 полей зрения обследуется 0,2 мкл крови.

При наличии косвенных признаков малярии (пребывание в эндемичных зонах, гипохромная анемия, обнаружение пигмента в моноцитах) и отрицательных результатов исследования препаратов «толстая капля», исследование вновь повторяется более тщательно, и не одно, а серия, состоящая из 4 — 6 препаратов при одном уколе, либо полученных при заборе крови, который производится 4 — 6 раз в сутки в течение 2 — 3 дней.

Интенсивность паразитемии определяется знаком «+».

1 (+) обозначает выявление от 1 до 100 паразитов в 10 п/зр, что соответствует 5 - 50 плазмодиям в одном мкл крови;

2 (+) обозначает выявление от 10 до 100 паразитов в 10 п/зр, что соответствует 50 - 500 плазмодиям в одном мкл крови;

3 (+) обозначает выявление от 1 до 10 паразитов в 1 п/зр, что соответствует 500 - 5000 плазмодиям в одном мкл крови;

4 (+) обозначает выявление от 10 до 100 паразитов в 1 п/зр, что соответствует 5000 - 50000 плазмодиям в одном мкл крови;

5 (+) обозначает выявление более 100 паразитов в 1 п/зр, что соответствует более 50000 плазмодиям в одном мкл крови.

Интенсивность паразитемии можно вычислить по количеству паразитов на 100 эритроцитов в 10 полях зрения, либо по соотношению числа паразитов и лейкоцитов в 1 мкл крови.

По интенсивности паразитемии определяется прогноз при тропической малярии. При других видах заболевания более 2% эритроцитов не поражается.

Иммунологические методы диагностики малярии

С помощью серодиагностики малярии возможно выявить в сыворотке крови пациента антитела и растворимые паразитарные антигены. Серологические реакции показаны к применению в случаях появления у больных лихорадки неясного генеза, гепатоспланомегалии, анемии, а также для исследования крови донора - предполагаемого источника инфекции. Серологические реакции применяются при эпидемиологическом наблюдении за лицами, проживающими в неблагополучных по малярии в прошлом территориях.

Чаще всего при диагностике малярии применяется НРИФ - непрямая реакция иммунофлуоресценции. Используются так же ИФА, РИГА и др. Внедряется в практику использование реакции энзим-меченых антител (РЭМА).

В случаях очень низкой паразитемии показано применение ПЦР (полимеразной цепной реакции). Дороговизна и сложность применения данной методики не позволяет широко ее использовать.

Разработаны новые методы диагностики малярии - экспрессного микроскопического анализа препаратов крови с использованием флюоресцирующих красителей, позволяющие в течение двух минут выявить паразитов тропической малярии, количество которых более 60 в 1 мкл гемолизированой крови.

При малярии антитела появляются на 8 - 27 день паразитемии. Первыми появляются антитела IgM, затем - антитела IgG. Антитела после перенесенной малярии и успешного излечения могут длительно сохраняться в крови человека - от 0,5 до 2 и даже 20 лет.

Рисунок 7 - Применение НРИФ - непрямая реакция иммунофлуоресценции

1.7 Осложнения малярии

Наиболее тяжелые осложнения тропической малярии - это малярийная кома и малярийный алгид.

На фоне высокой температуры развивается оглушенность, сонливость, затем сопор, сменяющийся глубокой комой. В крови обнаруживаются в большом количестве все стадии развития Plasmodium falciparum. При отсутствии неотложной терапии наступает смерть.

Малярийный алгид характеризуется пониженной температурой, нитевидным пульсом, холодным липким потом; сознание нередко сохранено.

Трехдневная молниеносная малярия чаще развивается у детей в возрасте от 4 до 12 лет; внезапно появляются головная боль, судороги, пена у рта. Смерть наступает через 5-6 час. Злокачественные формы малярии, как правило, являются результатом поздней диагностики и несвоевременного лечения.

У беременных малярия, особенно тропическая, нередко дает злокачественные церебральные формы, эклампсию, мегалобластическую анемию, является причиной преждевременных родов и гибели плода. Дифференциальный диагноз следует проводить с заболеваниями, протекающими с лихорадкой и гепатоспленомегалией (бруцеллез, висцеральный лейшманиоз, туберкулез, сепсис, тифо-паратифозные заболевания, болезни крови, злокачественные опухоли и др.).

Прогноз. При своевременном и правильно проводимом лечении наступает полное выздоровление. В эндемических очагах в результате повторных заражений (реинфекции) возможно затяжное течение малярии. После выезда из эндемического очага наступает выздоровление. Летальные исходы наблюдаются главным образом при злокачественных формах тропической малярии.

1.8Лечение малярии

Специфическая терапия начинается немедленно при наличии подозрения на малярию, так как основная задача - это максимально быстрое действие противомалярийного препарата. В настоящее время таким препаратом является хинин. Использовавшийся ранее с этой целью и с хорошим эффектом хлорохин стал недостаточно надежен из-за широкого распространения во всем мире хлорохиноустойчивых штаммов P.falciparum. Хинин же по-прежнему сохраняет свое действие практически на все штаммы P. falciparum.

Лечение начинается с внутривенного введения хинина. Это объясняется быстротой действия хинина, интенсивной висцеральной и особенно церебральной диффузией, возможностью быстро создать высокие и постоянные концентрации его в сыворотке крови.

Используют хинина гидрохлорид в суточной дозе 1-2 г взрослому пациенту. Разовая доза хинина гидрохлорида 500-650 мг (10 мг/кг массы тела больного).

Во избежание коллапса рекомендуется вводить препарат капельно в изотоническом растворе хлорида натрия или 5 % раствора глюкозы.

Для предупреждения осложнений необходимо помнить следующие: вводить хинин в большом разведении и очень медленно в течение 2-4 часов. Введение повторяют через 8- 12 часов 2-3 раза в сутки в зависимости от состояния больного до тех пор, когда он сможет принимать хинин внутрь.

Лечение хинином следует продолжать по крайней мере 7 дней и еще 3 дня после исчезновения бесполых эритроцитарных форм из периферической крови. При крайне тяжелом состоянии больного первую дозу хинина можно ввести внутривенно шприцем струйно медленно в течение 10 минут: 300-600 мг в 10-15 мл дистиллированной воды для инъекций либо на изотоническом растворе NaCl. После чего сразу ввести 1мл 1 % р-ра адреналина под кожу, что способствует предупреждению коллапса и оказывает положительное действие при отеке мозга. При невозможности по какой-либо причине внутривенного введения хинина, препарат можно ввести внутримышечно в разовой дозе 10 мг/кг с восьмичасовыми интервалами, до появления возможности перорального приема.

Лечение одним хинином бывает недостаточным, и поэтому его комбинируют с тетрациклином (250 мг х 4 раза в день, курсом 7 дней) или с фансидаром, или мефлахином, в зонах где сохранена чувствительность к хлорохину, то в комбинации с хлорохином. При непереносимости хинина - появление лихорадки, судорог, развитие неврологической симптоматики, применение препарата прекращают и заменяют другим, аналогичным по действию.

В зонах, где отсутствуют хлорохинустойчивые штаммы плазмодия используют хлорохин, который вводят внутривенно, но разовая доза не должна превышать 0,3 г основания хлорохина, это количество содержится в 10 мл (2 ампулы) раствора, а максимальная суточная доза 0,9 г (6 ампул). При улучшении состояния больного и при возможности, использования перорального приема препарата нужно переходить на этот способ введения лечебной дозы препарата.

На фоне специфического, этиотропного лечения проводится синдромальная, патогенетическая терапия в условиях реанимационного отделения, выполняющая следующие цели:

дезинтоксикационную терапию;

восстановление объема циркулирующей крови (ОЦК), микроциркуляции; (низкомолекулярный декстран-полиглюкин 500 мл/сут, препятствует агрегации эритроцитов + 5000 - 10 000 ЕД гепарина каждые 6 часов в течение? первых 2 суток. Изотонический р-р NaCl, 5 - 10 % р-р глюкозы и гемодеза, сложносолевые р-ры. Но количество вводимой жидкости не должно превышать 1,5 литра в сутки или 20 мл/кг массы тела каждые 8-12 часов. Угроза отека легких и мозга!

восстановление функции почек (фуросимид в дозе от 40 мг до 500 мг);

противоотечная терапия, при угрозе развития отека мозга и легких (20% р-р манитола из расчета 1-3 г сухого вещества на 1 кг массы тела, 2,4 р-р эуфиллина);

восстановление водно-электролитного баланса и коррекция кислотноосновного состояния (КОС) (4% р-р соды);

оксигенотерапия.

Глюкокортикостероиды назначаются только при наличии осложненного течения болезни кратковременно как средства вспомогательной патогенетической терапии для воздействия па неспецифические патологические процессы.

Используют внутривенное введение преднизолона в средней дозе 30-60 мг (при необходимости дозу можно увеличить до 90-120 мг) и дексаметазона 4-8 мг каждые 8 часов в течение 2-5 дней до получения стойкого положительного эффекта.

При снижении содержания гемоглобина до 50 г/л, а гематокритного числа до 15 - 20 %, показано переливание свежей цельной крови - 10-20 мл/кг в сутки либо эритроцитарной массы 5-10 мл/кг массы.

Лечение гемоглобинурийной лихорадки также носит неотложный характер, с отменой препаратов, способных провоцировать гемолиз Ег. Используются противошоковые средства, глюкокортикостероиды, при необходимости переливание одногруппной крови. Проведение гемодиализа, гиперболической оксигенации (ГБО).

Необходимо помнить, что неправильно выбранная врачебная тактика в лечении тропической малярии может привести к развитию осложнений и летальному исходу.

Лечение неосложненной малярии

Химиотерапия малярии

Гематошизомропные средства:

Хинин и соли хинина: хинина гидрохлорид, хининадигидрохлорид, хинина сульфат.

Акрихин (атебрин, мелакрин), хина.

Бигумаль (chlorguanid, plasirt, hydrochloridum).

Производные 4-аминохинолина:

хингамин (делагил, хлорохин, nivaquine, tanakan ).

Цикхлохин (галохин).

Хлоридин (тиидурии, даропрым, пыриметамин).

Сульфаниламиды и сульфоны и их комбинации с хинином и хлоридином:

фансидар (комбинация сулъфадоксин + хлоридин), метакельфин (сульфа- лен+пириметамин), плаквенил (гидроксихлорохина сульфат)

Производные тетрациклина: доксициклин, миноциклин.

При хлорохинустойчивых формах тропической малярии препаратом выбора остается мефлохин (лариам).

Гистошизотропные средства:

Хиноцид (quinocidum, quinocid )

Примахин (авлон).

Ш.Гаметоцидные препараты (гамотропные препараты)

Плазмоцид (плазмохин, памахин).

Хиноцид.

ГУ.Препаратыf обладающие споронтоцидным (гамонтостатическим) действием:

Бигумалъ.

Хлоридин.

Альтернативные препараты для лечения малярии при резистентных штаммах P.falciparum.

Рекомендуемые дозировки производных Q1NGHAOSU при лечении тропической малярии.

| Препораты | Доза, курс лечения |

| 1. Coartemether | 4 таб.4 раза в день в течение двух суток |

| 2. Dfliydroartemisinine | 120 мг per os в первый день, затем по 60 мг в сутки курсом 7 дней. Общая доза 480 мг |

| 3. Artesunane | 800 мг один раз в день в течение 7 дней. |

| 4. Artemeter | 160 мг внутримышечно в первый день, затем 4 дня по 80 мг в день |

| 5. Artemisinine | 1200 мг один раз в день в течение 5 дней Курсовая доза 6000 мг |

| 6. B-Arteethe (artecef) | 1 день- 3,2 мг/кг внутримышечно, затем по 1,6 мг/кг в течение 4 дней per os |

Схема лечения хлорохином при приеме внутрь при трехдневной и

овале-малярии

|

| Доза | Кратность применения |

| Первый | 1,0 г + 0,5г 0,5 г | С интервалом 6-8 часов Однократно, утром |

| При тропической и четырехдневной малярии, с целью гаметоцидного действия, курс лечения удлиняется до 5 дней в дозе 0,3 г/сутки. | ||

Схема профилактики рецидива заболевания примахином при трехдневной и овале-малярии

|

| Доза | Продолжительность |

| 0,015 г per os после еды в 1-3 приема | Курс 14 дней |

Комбинированные препараты использующиеся для химиопрофилактики тропической малярии, устойчивой к хлорахину

| Препарат | Доза (в 1 таблетке) | Кратность приема |

| Фансидар | хлоридина 25 мг и сульфадоксина 500мг. | 1 раз в неделю, всего периода пребывания в очаге и в течение 6 недель после выезда из очага |

| Метакельфин | сульфален 500мг и пириме- тамин 25мг | то же |

| Мефлохин | 1.5 г | то же |

1.9 Профилактические мероприятия при малярии

Химиопрофилактика

Для индивидуальной химиопрофилактики, при въезде в эндемичные районы по малярии, используется делагил в разовой дозе 0,5г (2 таблетки) 1 раз в неделю, возможно двухкратный прием препарата по 0,25 г 2 раза в неделю, причем препарат начинают принимать за 1-2 недели до въезда в неблагополучную зону. После выезда из эндемичного района хлорохин следует принимать еще в течение 6 недель.

В районах, где встречаются хлорохинустойчивые штаммы малярийных плазмодиев используют в качестве препарата выбора фансидар, а резерва- мефлохин, метанолхинолиновые соединения. Однако ни один препарат не дает 100 % защиты.

Ведутся разработки вакцины против малярии, вызываемой falciparum наиболее злокачественным возбудителем, в трех направлениях, но окончательного результата еще не достигнуто.

Спорозоитная вакцина - иммунитет при применении которой может быть сформирован у человека через возбудителя, находящегося в стадии спорозоитов. С помощью методики рекомбинантной ДНК клонирован ген, ответственный за кодирование протективного спорозоитного антигена Р falciparum. Преимущество спорозоитной вакцины является то, что она эффективна без адъюванта и обладает протективным действием против различных штаммов P. falciparum. Недостатком ее можно считать то, что иммунитет характеризуется феноменом “все или ничего”; если несколько спорозоитов избегут иммунного ответа, человек заразится малярией.

Мерозонтная вакцина. Мишенью для вакцины могут быть как мерозоиты, так и зараженные эритроциты. Преимущество подобной вакцины заключалось бы в ее эффективности против стадий паразита, взаимодействующих с организмом хозяина более длительный промежуток времени, чем спорозоиты. Недостатком можно рассматривать то, что для достижения достаточно протективного эффекта требуются адъюванты, а также возможную штаммоспецифичность вакцины.

Гаметная вакцина. В этом случае, если в организме хозяина возникает иммунитет к гаметам (в естественных условиях такого не встречается, так как гамета изолирована от иммунного воздействия посредством эритроцитарной мембраны, антигаметные антитела при попадании (одновременно с гаметами) с кровью в организм переносчика могут нейтрализовать гаметы при освобождении последних из эритроцитов. Недостатком такой вакцины будет являться то, что действие ее направлено против гамет и не обладает достаточно протективным эффектом от болезни. Такую вакцину можно использовать только в качестве снижения фактора передачи.

Препараты, рекомендуемые ВОЗ для профилактики малярии при въезде в

эндемичные районы.

| Химиопрофилактика | Район посещения | Дозы и комментарии |

| Не проводится | Северная Африка (Морок- ко, Алжир, Тунис, Ливия, туристические районы Египта). |

|

| Chloroquin или proguanil | Средний Восток (включая летние месяцы в сельских районах Египта и Турции) | 300 мг (2 таблетки) |

| Chloroquin или proguanil | Страны Африки ниже пустыни Сахары, Индийский полуостров, Афганистан, Иран, Южная Америка | Дозы те же |

| Химиопрофилактика | Район посещения | Дозы и комментарии |

| Mefloquine | Африка (Камерун, Кения, Малави, Танзания, Заир, Замбия, Уганда) | 250 мг (1 таблетка) один раз в неделю. Альтернатива хлорок- вину и |

| Doxycycline | Мефлохинустойчивые штаммы плазмодия в районах Юго-Восточной Азии (Комбоджа и Мьянма) | 100 мг ежедневно |

Помимо приема противомалярийных препаратов необходимо помнить о личной неспецифической профилактике малярии:

применение репеллентов (средств от укуса комаров),

при отсутствии кондиционера в местах размещения следует засечивать окна и двери, применять электрические фумигаторы.

Важной мерой личной профилактики в эндемичных по малярии местностях является защита от нападения комаров. Для этого нужно соблюдать следующие рекомендации во время пребывания в очаге:

одеваться в плотную, максимально закрытую светлых тонов одежду при выходе из дома после заката солнца;

на открытые участки тела наносить репелленты (диаэтилтолуамид или диметилфталат);

спать в засетченной комнате;

перед сном обрабатывать помещение инсектицидным аэрозолем (пиретроиды);

при наличии большого количества комаров спать под поло гом, обработанным инсектицидом (перметрин или дельтаметрин).

Глава 2 Контрольные задания для студентов

2.1 Тесовые задания

Внимательно прочитайте вопросы, выберите 1 правльный вариант ответа. Время выполнения 30 минут.

1. Источник инфекции:

А. Комар

Б. Больной человек

В. Все верно

2.Возбудитель четырехдневной малярии является:

А. Р. vivax

Б. P. malaria

В. P. ovale

Г. P. falciparum

Д. Все верно

3. Все клинические проявления малярии связаны с:

А. Экзоэритроцитарная шизогония

Б. Гаметогония

В. Спорогония

Г. Эритроцитарная шизогония

4. Инкубационный период при тропической малярии составляет:

А. 9 до 14 дней

Б. 12 до 18 дней

В. 18 до 40 дней

Г. 9-14 дней

5. Инкубационный период при трехдневной малярии составляет:

А. 9 до 14 дней

Б. 12 до 18 дней

В. 18 до 40 дней

Г. 9-14 дней

6. Инкубационный период при четырехдневной малярии составляет:

А. 9 до 14 дней

Б. 12 до 18 дней

В. 18 до 40 дней

Г. 9-14 дней

7. Инкубационный период при овале - малярии составляет:

А. 9 до 14 дней

Б. 12 до 18 дней

В. 18 до 40 дней

Г. 9-14 дней

8. Эритроцитарные рецидивы возможны при:

А. Тропической

Б. Трехдневной

В. Четырехдневной

Г. Овале – малярии

Д. Все

9. Экзоэритроцитарные рецидивы возможны при:

А. Тропической

Б. Трехдневной

В. Четырехдневной

Г. Овале – малярии

Д. Верно Би Г

10. В какие сроки от начала паразитемии в переферической крови больного появляются гаметоциты (гомонты) при тропической малярии:

А. 5-8 день

Б. 9-14 день

В. 10-12 дней

11. Обследованию на малярию подлежат:

А. Лихорадящие и с неустановленным диагнозом в течение 3 дней в эпидемический сезон и в течение 5 дней в остальное время года

Б. Больные с продолжающимися периодическими подъемами температуры, несмотря на проводимое лечение в соответствии с установленным диагнозом

В. Лица, проживающие в активном очаге, при любом повышении температуры

Г. Все верно

12. Период проведения противомалярийных мероприятий в активном очаге трехдневной малярии осуществляется в течение:

А. 5 лет

Б. 3 года

В. 1 год

Г. Верно А и Б

13. К группам повышенного риска заражения, требующим особого внимания, как возможным источникам инфекции, относят:

А. Мигрирующие контингенты из эндемичной местности (беженцы и вынужденные переселенцы, сезонные рабочие, специалисты по контактам, поломники, туристы)

Б. Военнослужащие, демобилизованные из российской армии после службы в эндемичных странах СНГ

В. Экипажи воздушных и морских судов, совершающие рейсы в тропические страны и страны, где распространена тропическая малярия

Г. Все верно

14. Отрицательные препараты крови хранят в течение:

А. 1 год

Б. 6 месяцев

В. 3 месяца

15 В период лечения больного малярией в стационаре препараты крови необходимо исследовать трехкратно при трехдневной малярии:

А. В 1-ый, 4-ый и последний дни

Б. Ежедневно

В. С 1-го по 3-й день

16 В период лечения больного малярией в стационаре препараты крови необходимо исследовать трехкратно при тропической малярии:

А. В 1-ый, 4-ый и последний дни

Б. Ежедневно с 1-го по 7 день от начала специфического лечения

В. С 1-го по 3-й день

17. При исчезновении паразитов из крови в период лечения контрольные – исследования проводят на протяжении:

А. 1 месяца с интервалом в 7-10 дней

Б. 6 месяца с интервалом в 14 дней

В. 1 год с интервалом 1 раз в месяц

18. При заражении тропической малярией человек становится источником инфекции спустя:

А. 3-4 недели

Б. 5-6 дней

В. 10-12 дней

19. Какой вид малярии может вызывать тяжелое течение болезни с поражением капилляров головного мозга и летальным исходом:

А. Тропическая

Б. Трехдневная

В. Овале-малярия

Г. Четырехдневная

20. При тяжелом течении малярии возможны:

А. Желтуха

Б. Тошнота, рвота

В. Почечная недостаточность

Г. Все перечисленное

21. Пароксизмы лихорадки при трехдневной малярии:

А. Продолжаются 2-6 часов, повторяются через день

Б. Продолжается 12 часов, повторяются через 2 дня

В. Повторяются каждые три дня

Г. Повторяются ежедневно 3 дня подряд

22. Развитие комы и летального исхода при тропической малярии возможно в течение:

А. 2-х месяцев от начала заболевания

Б. В течение 5-7 дней от начала заболевания

В. 2-х недель от начала заболевания

23. Немедленная госпитализация в инфекционный стационар показана при:

А. Подозрении на заболевание тропической малярией

Б. Подозрении на заболевание трехдневной малярией

В. Подозрении на заболевание любым видом малярии

24. Осложнения тропической малярии:

А. Малярийная кома

Б. Острая почечная недостаточность

В. Разрыв селезенки

Г. Гемоглобинурийная лихорадка

Д. Все перечисленное

25. Осложнения трехдневной малярии:

А. Малярийная кома

Б. Острая почечная недостаточность

В. Увеличение селезенки

26. Ранние рецидивы малярии возможны у пациентов перенесших:

А. Трехдневную малярию

Б. Тропическую малярию

В. Овале-малярию

Г. Четырехдневную малярию

Д. Любую форму в течении 2 месяцев после окончания первичных проявлений

27. Поздние рецидивы малярии возможны у пациентов перенесших:

А. Четырехдневную малярию

Б. Тропическую малярию

В. Трехдневную и овале-малярию в течении 6 месяцев после окончания первичных проявлений

Г. Любую форму после 2 месяцев после окончания первичных проявлений

28. Профилактика заболевания малярией включает:

А. Засетчивание помещений

Б. Применение пологов над спальными местами

В. Применение репеллентов

Г. Прием противомалярийных препаратов

Д. Все перечисленное

29.Какие препараты применяются для химиопрофилактики трехдневной малярии:

А. Делагил (хлорохин)

Б. Лариам (мефлохин)

30. Среди 4 видов малярийных паразитов человека самым агрессивным является:

А. Р. vivax

Б. P. malaria

В. P. ovale

Г. P. falciparum

Д. Все верно

2.2 Ситуационные задачи

Ситуационная задача № 1

Больной К., 35 лет, поступил в инфекционный стационар 16.09.07 г. с диагнозом: "Малярия?"

Считает себя больным с 10 августа этого года, когда почувствовал недомогание, головную боль, ломоту в теле. Температуру тела не измерял. В то время находился в туристическом походе в районе озера Байкал. На следующий день (11.08) утром почувствовал озноб, повышение температуры, "лицо горело", выраженная головная боль, тошнота. Через несколько часов температура спала с обильным потоотделением. В течение 2-х дней чувствовал себя хорошо. На 4-й день утром вновь появился озноб, затем чувство жара, к вечеру температура спала с обильным потоотделением. Обратился в участковую больницу, где врач рекомендовал прием делагила, предварительно выяснив, что данный больной около месяца назад был несколько дней в Гвинее-Бисао.

После двухдневного приема рекомендованного лекарства приступы прекратились. Посчитав, что наступило выздоровление, прием препарата был прекращен. По возвращению домой к врачу не обращался. Через 1,5 месяца клинические симптомы заболевания повторились, что заставило больного К. обратиться к врачу, который направил его в инфекционный стационар.

При поступлении: Состояние ближе к удовлетворительному, отмечает некоторую слабость. Температура тела на момент осмотра в пределах нормы. Кожа, видимые слизистые нормальной окраски. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные 76 ударов в минуту, АД 120/70 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень увеличена, выступает из- под края реберной дуги на 1,5-2 см. Селезенка увеличена на 1 см, болезненная при пальпации. Больному было назначено исследование крови на толстую каплю и мазок, общий анализ. Диагноз - малярия подтвердился обнаружением в толстой капле плазмодиев малярии.

В общем анализе крови : НВ. 147 г/л, L 4,2 х 10/л, э.3%, п/я. 16%, с/я.29%, лиф.47%, мон.6%; СОЭ 9мм/час.

Проведен курс лечения делагилом с положительным результатом.

Вопросы

О какой малярии можно было бы думать до результатов лабораторного исследования? Обоснуйте ваше предположение.

Причины повторного развития клинических симптомов, как их расценивать?

Достаточно ли в данном случае монотерапия - делагилом в качестве радикального лекарственного препарата?

Ситуационная задача № 2

Больная Л., 44 года, поступила в инфекционный стационар 25.01.03 г. с подозрением на сепсис на 18 день болезни. Состояние больной оценивалось как среднетяжелое.

В течение 3 лет была в командировке в Конго, с целью профилактики принимала регулярно нив ахи н и продолжала прием препарата еще в течение 2-х недель после приезда. Малярией прежде не болела. Заболела через 5 месяцев после возвращения из Конго. Внезапно в ночь с 8.01.03 на 9.01.03 у больной с потрясающим ознобом повысилась температура тела до 39-40°С; при снижении температуры отмечалось обильное потоотделение. В последующие дни температура с ознобом повышалась до 40иС через день, как правило, в вечернее время после 20 часов. Участковым врачом заподозрен сепсис. Больная была направлена на стационарное лечение.

При поступлении состояние средней тяжести, больная отмечает резкую слабость, головокружение. Кожные покровы бледные, сыпи нет. Склеры иктеричные. На верхушке сердца выслушивается систолический шум, приглушенность сердечных тонов, тахикардия 100 ударов в минуту. Пульс удовлетворительного качества и наполнения, ритмичный, АД 120/70 мм рт.ст. Печень увеличена, выступает на 2 см из-под края реберной дуги, плотновато-эластичной консистенции. Селезенка пальпируется у реберного края, плотновата.

В крови снижение количества эритроцитов (3,10x1012/л) и гемоглобина (100 г/л), лейкоцитов 3,2 х 109/л, э.О %, п/я.31 %, с.34 %, лимф.24 %, мон. 11 %; СОЭ 54 мм/час.

Вопросы:

1. О каком еще заболевании можно думать? Обоснуйте Ваше предположение.

2.Какой тип лихорадки наблюдался у больной?

3.Какие еще лабораторные исследования необходимы в данном случае?

Ситуационная задача № 3

Д., 20 лет, учащийся из Мали, обратился в медпункт с жалобами на слабость, озноб, повышение температуры до 39°С, боли в животе и учащенный до 5 раз, кашецеобразный стул. Болен 3-ий день. В первые два дня были ознобы, высокая лихорадка, однократная рвота. С диагнозом “острая дизентерия” направлен в инфекционную больницу. В приемном отделении констатировано тяжелое состояние, температура- 40°С, чувство жара, слабость. Кожа влажная. Склерит. Тоны сердца приглушены. Пульс – 120 в минуту. Язык обложен белым налетом. Живот мягкий, болезненный в верхних отделах. Сигмовидная кишка не болезненна. Стул кашицеобразный, с небольшим количеством слизи. Печень увеличена, селезенка не пальпируется, но перкуторно увеличена. Менингеальных явлений нет. Сообщил врачу, что вернулся из Мали 2 недели назад, куда ездил на каникулы, впервые за 3 года обучения.

ваши соображения по предполагаемому диагнозу?

каковы методы его подтверждения?

предложите план лечения.

мог ли больной избежать заболевания?

2.3 Эталоны ответов к контрольным заданиям

Эталоны ответов к тестовым заданяим:

| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |

| 1 | Б | 11 | Г | 21 | А |

| 2 | Б | 12 | Б | 22 | Б |

| 3 | Г | 13 | Г | 23 | В |

| 4 | А | 14 | В | 24 | Д |

| 5 | Б | 15 | А | 25 | В |

| 6 | В | 16 | Б | 26 | Д |

| 7 | Б | 17 | А | 27 | Г |

| 8 | Д | 18 | В | 28 | Д |

| 9 | Д | 19 | А | 29 | А |

| 10 | В | 20 | Г | 30 | Г |

Эталоны ответов к ситуационным задачам:

Ситационная задача № 1

Малярия четырехдневная. Заражение произошло в Гвинее, эндемичной по четырехдневной малярии. Развитие первичной атаки произошло через месяц, что укладывается в инкубационный период (от 21 до 42 дней). Продромальные симптомы невыражены. Первичная атака начиналась пароксизмом с последующей правильной четырехдневной периодичностью (цикл эритроцитарной шизогонии - 72 часа).

Незавершенность лечения делагилом послужило развитию ближайшего рецидива - размножение эритроцитарных форм паразита, сохранившихся в кровяном русле.

Для прекращения персистирующей эритроцитарной шизогонии (отдаленных рецидивов) достаточен стандартный трехдневный курс хлорохина. 1-й день 0,6 г основания (4 таблетки) и через 6 ч еще 0,3 г основания (2 таблетки);

на 2-й и 3-й день по 0,3 г (2 таблетки) в день в один прием. Но учитывая, что чувствительность к хлорохину у P. malariae несколько ниже, чем у других видов и паразитемия может сохраняться в отдельных случаях до 10 дня от начала лечения. В этом случае курс лечения препаратом может быть удлинен до 4-х дней в суточной дозе 0,3 г.

Препараты 4-аминохинолинового ряда воздействуют и на половые формы - гамонты. Таким образом использование препаратов 4-аминохинолиновогс ряда в радикальном лечении четырехдневной малярии является достаточным.

Ситационная задача № 2

Первично-латентная форма овале-малярии. Больная прибыла из эндемичного района по овале-малярии Конго (Экваториальная Африка). Исключаем наличие у больной vivax-малярии, так как в Экваториальной и Западной Африке плазмодий vivax не встречается, а для тропической малярии несвойственен длительный инкубационный период.

Длительная инкубация в данном случае заболевания обусловлена сохранением дремлющих" тканевых форм P.ovale. Проведение химиопрофилактики гематошизотропным препаратом (в данном случае нивахин) не предупреждает отдаленные (поздние) рецидивы, так как он не воздействует на тканевые формы плазмодия. Характерна для овале-малярии интермиттирующая трехдневная лихорадка, вечернее наступление лихорадочных пароксизмов, наличие невысокой степени анемии, гепатоспленомегалии.

2.Интермиттирующая трехдневная лихорадка.

3.По приказу № 167 М3 РСФР от 23.03.82.: лица, прибывшие из эндемических очагов по малярии в случае лихорадочного состояния должны быть обследованы на малярию - забор крови на толстую каплю и мазок. Все лихорадящие больные длительностью три дня и более, когда диагноз вызывает затруднения, должны быть обследованы на тифопаратифозную группу, сыпной тиф (кровь на РПГА) и малярию (мазок крови и толстую каплю).

Ситуационная задача № 3

1.Тропическая малярия.

2.Исследование толстой капли и мазеа крови.

3.Делагил внутрь по схеме 1,0-0,5-0,5 в течение трех дней.

4.При проведении химиопрофилактики малярии – делагил 0,5-1раз в неделю.

Список используемых источников

Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологиии эпидемиологии [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / Т. В. Антонова, М. М. Антонов, В. Б. Барановская, Д. А. Лиознов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 416 с

Организация специализированного сестринского ухода [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. З.Е. Сопиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 464 с.