Подборка плакатов по предмету «Гидрогеология»

Автор: Кимкина В.М.

Рис. 1а

Рис. 1 Схема круговорота воды

- Атмосферные осадки.

- Испарения.

- Поверхностный сток.

- Подземный сток.

- Водораздел.

- Уровень подземных вод (УГВ)

- Поверхностный водоем.

- Водонепроницаемые породы.

- Водопроницаемые породы (песок).

Рис. 2 Схема к определению гидростатического напора.

Рис. 4 Процесс электролиза поваренной соли

- Минерализация М – это сума всех минеральных веществ, содержащихся в воде, она может определяться по сухому остатку (г/л; мг/л).

По величине минерализации природные воды подразделяются на следующие группы:

а) ультропресная М

б) пресная М (0,2 – 1) г/л;

в) солоноватая М (1 – 3) г/д;

г) сильно солоноватая М (3 – 10) г/л;

д) соленые М (10 – 50) г/л;

е) слабые рассолы М (50 – 100) г/л;

ж) крепкие рассолы М

9. " width="640"

9. " width="640"

- Водородный показатель РН – это десятичный логарифмы концентрации ионов водорода Н + , взятый с обратным знаком РН =-ℓq [H + ].

Существует классификация:

а) очень кислая вода РН меньше 5;

б) кислая вода РН 5-7;

в) нейтральная вода РН 7;

г) щелочная вода РН 7-9;

д) высоко щелочная вода РН 9.

Общая жесткость обусловлена суммарным содержанием ионов Са и Mg.

Существует классификация:

а) очень мягкая вода – если общая жесткость меньше 1,5 ммоль/л;

б) мягкая вода 1,5-3 ммоль/л;

в) умеренно жесткая вода 3-6 ммоль/л;

г) жесткая вода 6-9 ммоль/л;

д) очень жесткая более 9 ммоль/л.

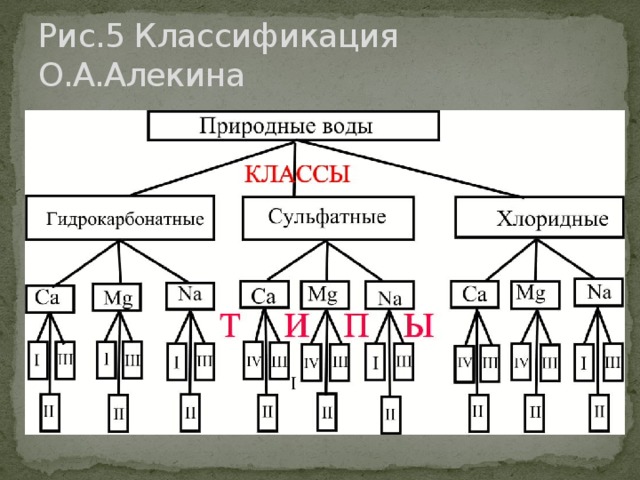

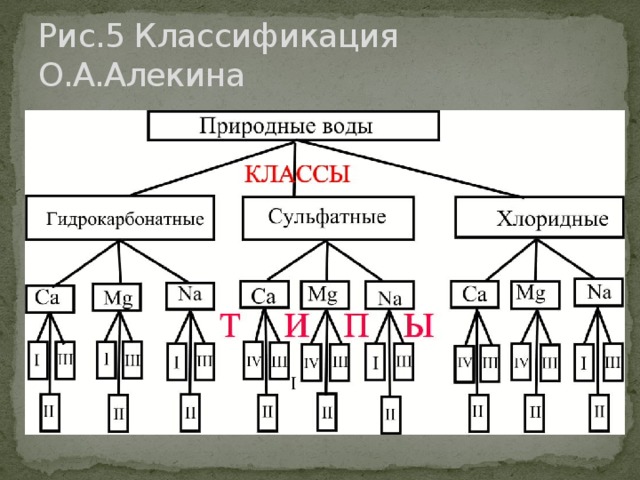

Рис.5 Классификация О.А.Алекина

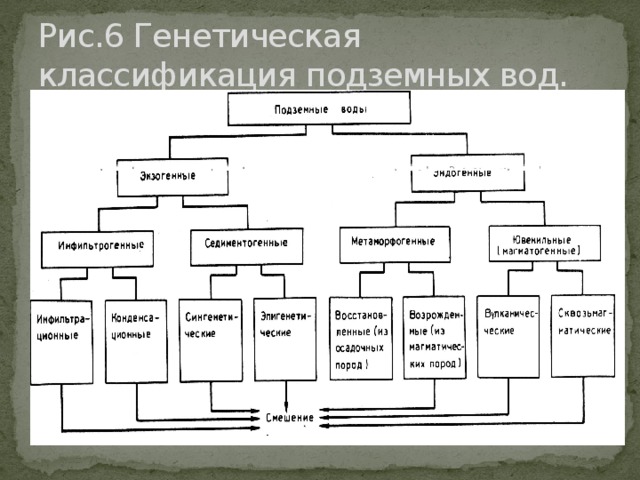

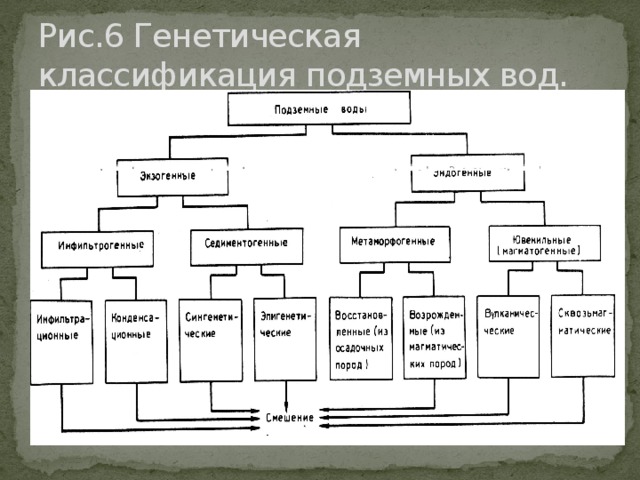

Рис.6 Генетическая классификация подземных вод.

Рис.7 Общая классификация подземных вод.

Группа

Отдел

Тип

Подземные воды суши

Класс

Подземные воды зоны аэрации

Подкласс

Подземные воды зоны насыщения на континентах

Повышение воды

Воды в пластах пористых пород

Верховодка

преимущественно безнапорные воды

Воды в трещиноватых и кавернозных породах

Особые условия

подземные воды под морями и океанами

почвенные и верховодка

Напорные воды

Грунтовые воды

Воды территории развития: многолет-кемерзлых пород

артезианские воды

подземные воды субмаринной зоны насыщения

Инфильтрующиеся

Первого от поверхности водоносного горизонта на выдержанном водоупоре

Воды районов современного вулканизма

Верхней части зоны интенсивной трещиноватости и закарстованности массивов

преимущественно напорные воды

деятельного слоя

Глубинные воды

Межпластовые с гидростатическим напором

Воды, связанные с континентом

осадочных толщ.испытывающих воздействие геостатического давления эндогенных сил

Надмерзлотные

Погруженных трещинных зон находящихся по гидростатическим напором

верхней части лавовых потоков

подмерзлотные

Разломов глубокого заложения в сфере действия эндогенных сил

гидротермальных систем с гидростатическим напором

Межмерзлотные и подмерзлотные

Шельфа и осадка морей

Воды не связанные с континентом

вулканических аппаратов и гидротермал.с потоком из магматических очагов

отсутствуют

закарстованных пород шельфа и разломов

Осадков глубоко водных впадин

подмерзлотные шельфа северных морей

Жалобов срединно океанических рифтов

субмаринных вулканичес.аппаратов океаноческих гидротермальных систем

отсутствуют

Рис.8 Характеристика грунтового водоносного горизонта

- Зона аэрации – верхняя часть земной коры, содержащихся в порах воздуха.

- Водоупор или водонепроницаемый слой, представленный глинистыми или скальными породами.

- Водоносный горизонт.

- Мощность водоносного горизонта, определяется по перпендикуляру, между водоупором и уровнем грунтовых вод.

- Уровень грунтовых вод.

- Верховодка.

- Скважина гидрогеологическая – в нижней части ее фильтр, состоящий из:

а) отстойника – для сбора твердых частиц;

б) фильтрующей части (сетки)

в) надфильтровая часть – для соединения фильтра с трубой.

8. Родник

9. Депрессионная воронка.

Рис.9 Особенности грунтового потока

Рис. 10 Схема откачки воды из грунтового водоносного горизонта

Рис. 11 Схема образования местного напора грунтовых вод.

Рис. 12 Схема движения грунтовых вод

Рис. 13 Схема построения гидроизогипс грунтового водоносного горизонта

Рис.14 Схема взаимодействиях грунтовых и поверхностных вод. А – водоносный горизонт питает реку, Б – река питает водоносный горизонт

Рис. 15 Схема артезианского бассейна.

А – область распространения;

Б – область питания;

а – область безнапорного водоностного горизонта;

б – область напора;

в – область разгрузки;

Н 1 и Н 2 – пьезометрические напоры;

I и II сечения;

m - мощность артезианского горизонта;

1 - водоносный пласт;

2 – водоупорные породы;

3 – установившийся уровень воды.

Рис.16 Схема артезианского склона.

а – область питания и создания напора;

б – область распространения напора;

в – область разгрузки;

Н 1 и Н 2 , Н 3 – пьезометрические напоры соответственно в областях питания, разгрузки и распространения напора;

1 – пески тонкозернистые;

2 – водоупорные породы;

3- уровень грунтовых вод;

4 – пьезометрический уровень;

5 – восходящий источник;

6 – участки инфильтрации атмосферных осадков;

7 – направление движения подземных вод.

а — артезианские скважины в закрепленных песчаных дюнах; б — кристаллических породах; в — сложноскладчатых и трещиноватых осадочных породах; г— горизонтально залегающих осадочных породах; в — ледниковых отложениях.

2,5 25 Содержание J, мг/л 150 20 – 40 Рассольные 5,0 – 10,0 Мышьяковистые Сульфидные средней концентрации 100 – 250 Сильноуглекислые Крепкие рассольные - 5 Железистые Содержание (H 2 SiO 3 + HSiO 3 )? Vu/k 40 – 100 Крепкие мышьяковистые Крепкие сульфидные 250 – 500 10 50 Крепкие железистые Объемная активность R n - , Вк Бромные - 100 Очень крепкие сульфид. 500 Очень крепкие мышьяковистые Реакция воды (рН) 185 Очень крепкие железистые Йодные Ультракрепкие сульфид. → Температура, 0 С - Кремнистые 185 – 740 - Очень слабые радоновые 740 – 1480 3,5 20 Сильнокислые 3,5 – 5,5 Слаборадоновые 1480 – 7400 20 – 35 Кислые Холодные Радоновые средней концентрации 5,5 – 6,8 7400 Теплые (слаботермальные) Высокорадоновые 6,8 – 7,2 35 – 42 Слабокислые Нейтральные Горячие (термальные) 7,2 – 8,5 42 Очень горячие (высокотермальные) Слабощелочные 8,5 Щелочные " width="640"

2,5 25 Содержание J, мг/л 150 20 – 40 Рассольные 5,0 – 10,0 Мышьяковистые Сульфидные средней концентрации 100 – 250 Сильноуглекислые Крепкие рассольные - 5 Железистые Содержание (H 2 SiO 3 + HSiO 3 )? Vu/k 40 – 100 Крепкие мышьяковистые Крепкие сульфидные 250 – 500 10 50 Крепкие железистые Объемная активность R n - , Вк Бромные - 100 Очень крепкие сульфид. 500 Очень крепкие мышьяковистые Реакция воды (рН) 185 Очень крепкие железистые Йодные Ультракрепкие сульфид. → Температура, 0 С - Кремнистые 185 – 740 - Очень слабые радоновые 740 – 1480 3,5 20 Сильнокислые 3,5 – 5,5 Слаборадоновые 1480 – 7400 20 – 35 Кислые Холодные Радоновые средней концентрации 5,5 – 6,8 7400 Теплые (слаботермальные) Высокорадоновые 6,8 – 7,2 35 – 42 Слабокислые Нейтральные Горячие (термальные) 7,2 – 8,5 42 Очень горячие (высокотермальные) Слабощелочные 8,5 Щелочные " width="640"

Основные показатели

Норма для мин.вод.

Общая минерализация г/л

Подразделение минеральных вод

2,0

Содержание СО 2 свободного, г/л

Значение показателя

Наименование вод

2,0 – 5,0

Содержание Н 2 S общего, мг/л

0,5

Содержание Аs, мг/л

10

5,0 – 10,0

Воды малой минерализации

0,5 – 1,4

Содержание Fe, мг/л

0,7

Воды средней минерализации

10 – 50

1,4 – 2,5

Слабоуглекислые

10,0 – 35,0

20

Содержание Br, мг/л

0,7 – 5,0

Слабосульфидные

50 – 100

Воды высокой минерал.

35,0 – 150,0

Углекислые средней концентрации

2,5

25

Содержание J, мг/л

150

20 – 40

Рассольные

5,0 – 10,0

Мышьяковистые

Сульфидные средней концентрации

100 – 250

Сильноуглекислые

Крепкие рассольные

-

5

Железистые

Содержание (H 2 SiO 3 + HSiO 3 )? Vu/k

40 – 100

Крепкие мышьяковистые

Крепкие сульфидные

250 – 500

10

50

Крепкие железистые

Объемная активность R n - , Вк

Бромные

-

100

Очень крепкие сульфид.

500

Очень крепкие мышьяковистые

Реакция воды (рН)

185

Очень крепкие железистые

Йодные

Ультракрепкие сульфид.

→

Температура, 0 С

-

Кремнистые

185 – 740

-

Очень слабые радоновые

740 – 1480

3,5

20

Сильнокислые

3,5 – 5,5

Слаборадоновые

1480 – 7400

20 – 35

Кислые

Холодные

Радоновые средней концентрации

5,5 – 6,8

7400

Теплые (слаботермальные)

Высокорадоновые

6,8 – 7,2

35 – 42

Слабокислые

Нейтральные

Горячие (термальные)

7,2 – 8,5

42

Очень горячие (высокотермальные)

Слабощелочные

8,5

Щелочные

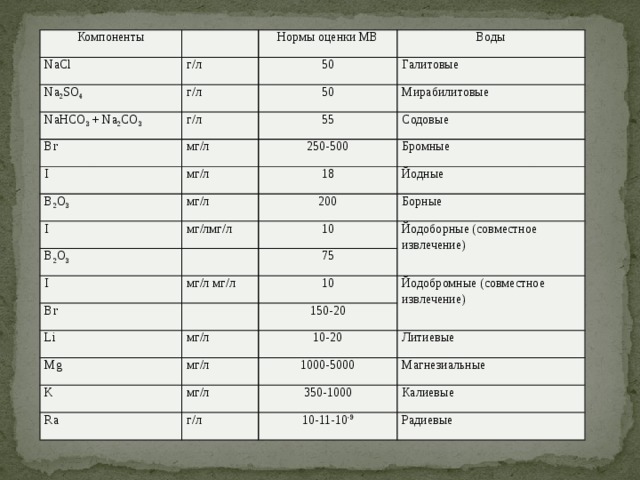

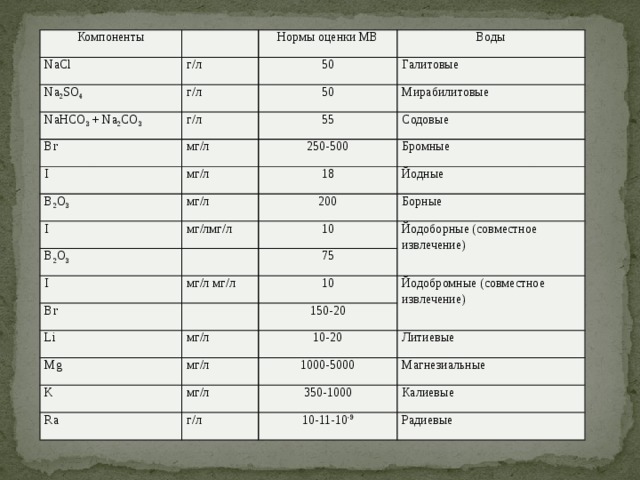

Компоненты

NaCl

Нормы оценки МВ

Na 2 SO 4

г/л

Воды

50

г/л

NaHCO 3 + Na 2 CO 3

Br

Галитовые

50

г/л

I

мг/л

55

Мирабилитовые

250-500

мг/л

B 2 O 3

Содовые

I

Бромные

18

мг/л

B 2 O 3

мг/лмг/л

200

Йодные

Борные

10

I

Йодоборные (совместное

75

мг/л мг/л

Br

извлечение)

10

Li

Йодобромные (совместное

150-20

Mg

мг/л

извлечение)

10-20

мг/л

K

Литиевые

1000-5000

мг/л

Ra

Магнезиальные

350-1000

г/л

Калиевые

10-11-10 -9

Радиевые

Рис.17 Гидродинамическая сетка напорного потока в однородном пласте

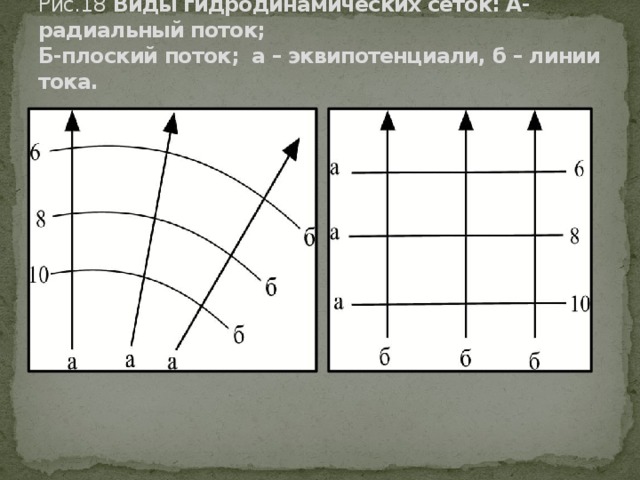

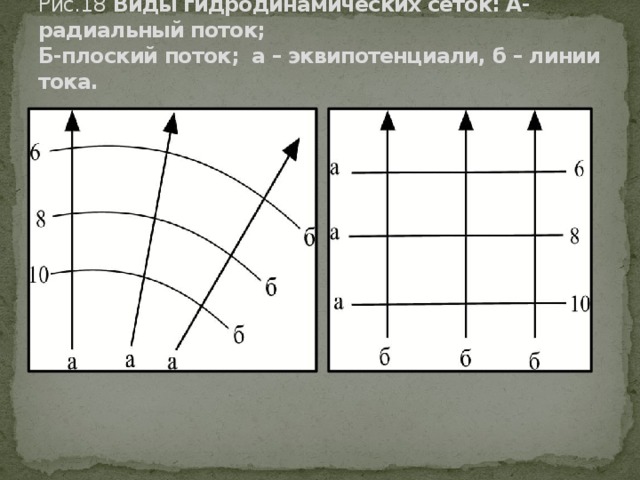

Рис.18 Виды гидродинамических сеток: А- радиальный поток; Б-плоский поток; а – эквипотенциали, б – линии тока.

Рис. 19 Схема граничных условий первого рода.

Рис. 20 Схема граничных условий второго рода.

Рис.21 Схема грунтового потока с горизонтальным водоупором.

Рис.22 Схема грунтового водоносного горизонта с наклонным водоупором.

Рис.23 Схема напорного потока с горизонтальным водоупором.

Рис.24 Схема напорного потока в пластах переменной мощности.

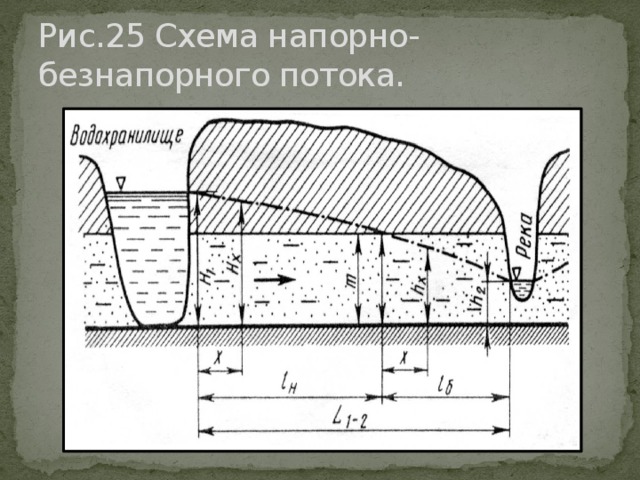

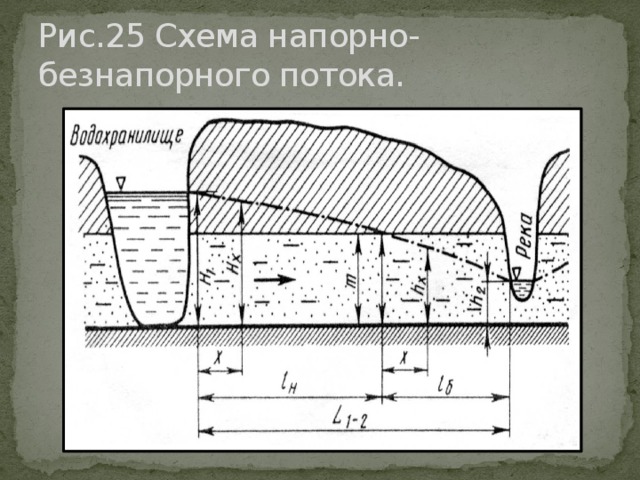

Рис.25 Схема напорно-безнапорного потока.

Рис.26 Схема грунтового потока в междуречном массиве.

Рис.27 Схема радиального потока в плане. А- расходящийся, Б- сходящийся.

Рис.28 Движение подземных вод по напластованию (параллельно слоям).

Рис.29 Движение воды сверху в низ, нормально к напластованию.

Рис.30 Схема потока с постепенным изменением водопроводимости.

Рис.31 Схема потока при резкой смене водопроводимости.

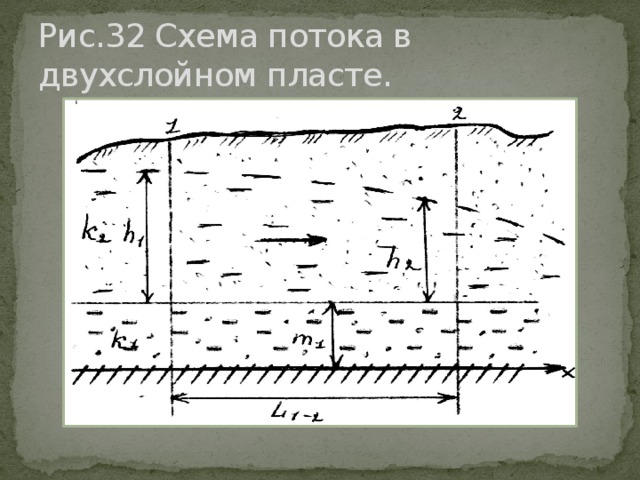

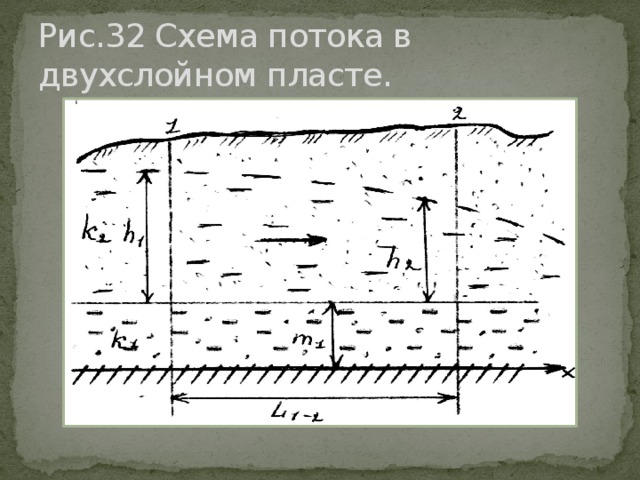

Рис.32 Схема потока в двухслойном пласте.

Рис.33 Схема неустановившегося потока.

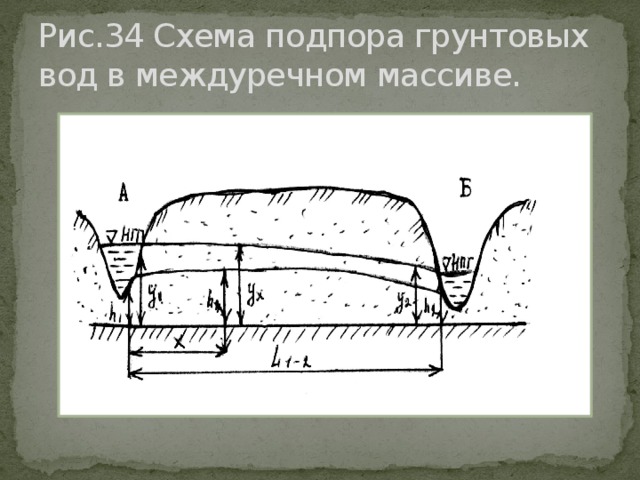

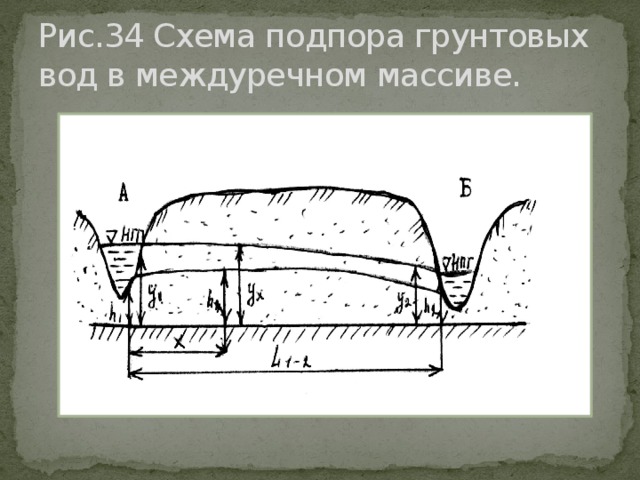

Рис.34 Схема подпора грунтовых вод в междуречном массиве.

Рис.35 Схема движения подземных вод под плотиной.

- - тело платины, (2)- верхний бьеф, (3)– нижний бьеф,

(Н) – напор, (4)– зуб из водонепроницаемых пород,

(5)- линии тока, эквипотенциалей

Рис.36 Схема к определению фильтрационных потерь из водохранилища.

Рис.37 Схема движения воды к артезианской совершенной скважине: а – разрез; б – план: S c – величина понижения в скважине; h c – высота столба воды в скважине .

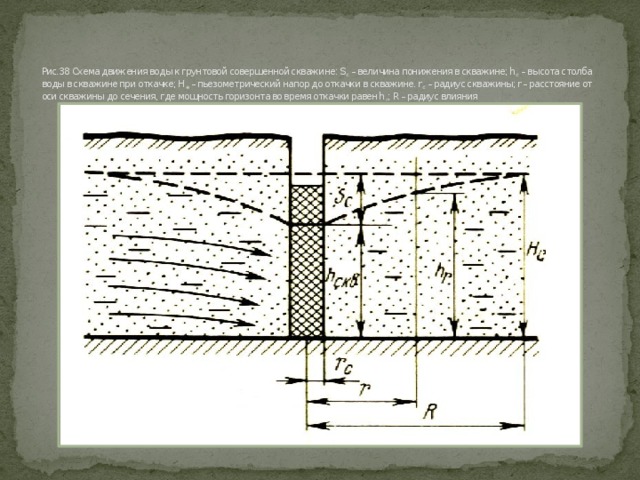

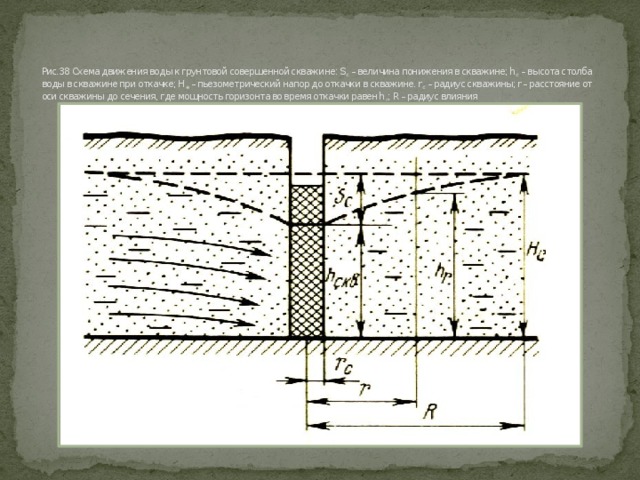

Рис.38 Схема движения воды к грунтовой совершенной скважине: S c – величина понижения в скважине; h c – высота столба воды в скважине при откачке; Н е – пьезометрический напор до откачки в скважине. r с – радиус скважины; r – расстояние от оси скважины до сечения, где мощность горизонта во время откачки равен h r ; R – радиус влияния

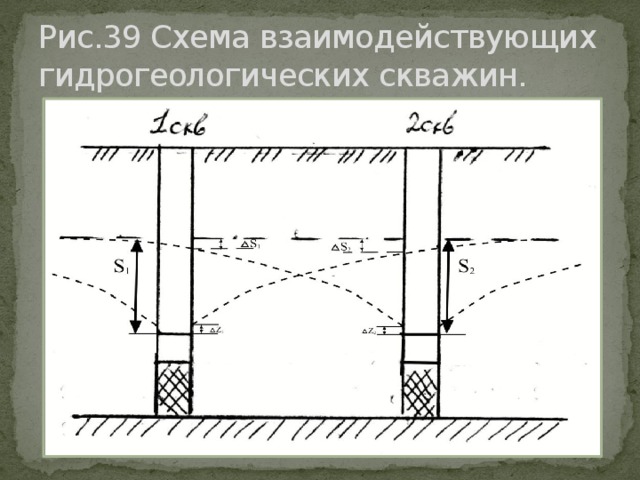

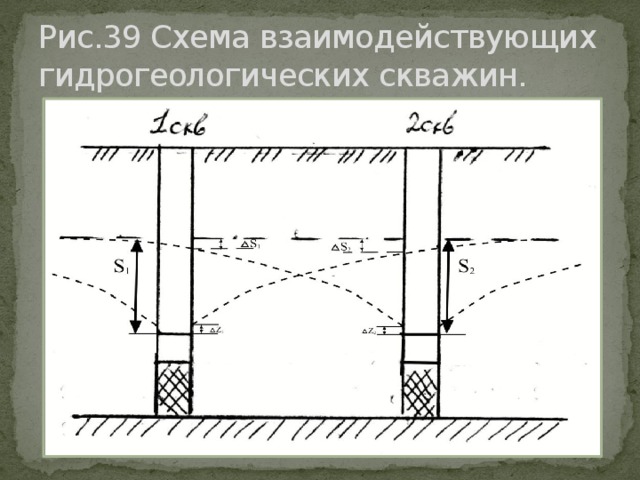

Рис.39 Схема взаимодействующих гидрогеологических скважин.

Рис.40 Пласт, ограниченный одним контуром с постоянным напором.

Рис.41 Пласт, ограниченный одним непроницаемым контуром.

Рис.42 Пласт, ограниченный двумя параллельными контурами с постоянным напором.

Рис.43 Пласт, ограниченный двумя параллельными непроницаемыми контурами.

Рис.44 Пласт, ограниченный двумя параллельными контурами, один из которых - непроницаемый, а другой является контуром постоянного напора

Рис.45 Пласт, ограниченный двумя взаимно пересекающимися контурами с постоянным напором

Рис.46 Пласт, ограниченный двумя взаимно пересекающимися непроницаемыми контурами

Рис.47 Пласт, ограниченный двумя взаимно пересекающимися контурами, один из которых – непроницаемый, а другой является контуром постоянного напора

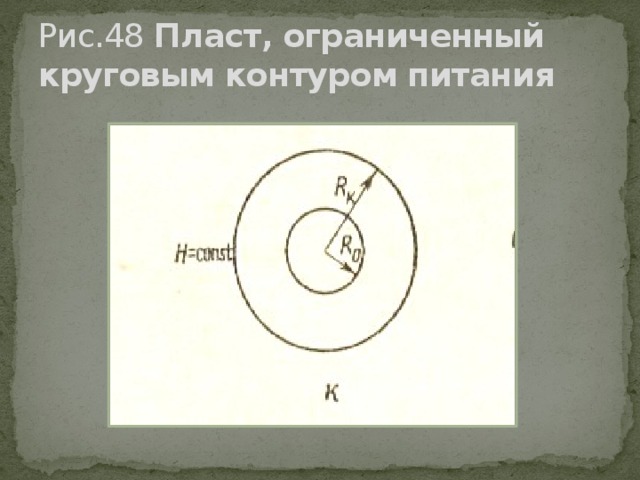

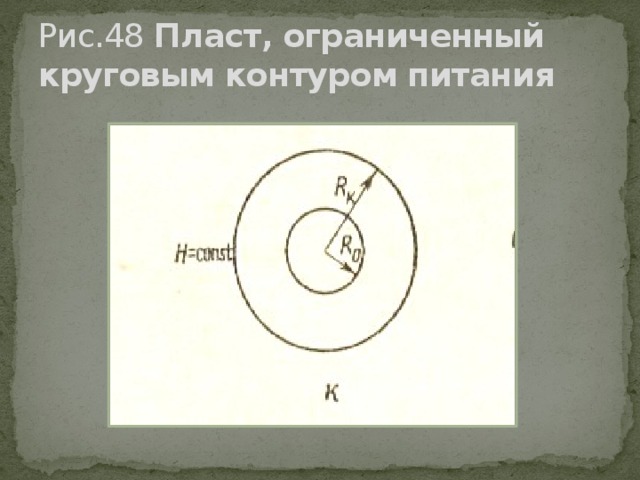

Рис.48 Пласт, ограниченный круговым контуром питания

Рис.49 Пласт, ограниченный круговым непроницаемым контуром

Рис.50 Схема однолинейного горизонтального дренажа.

Рис.51 Систематический горизонтальный дренаж.

Рис. 52 Модель ЭГДА.

Рис. 53 основные элементы конструкции скважины.

1 – устье скважин,

2 – первая обсадная колонна,

3 – статистический уровень воды,

4 – динамический уровень воды,

5 – эксплуатационная колонна,

6 – сальник,

7 – надфильтровая колонна,

8 – рабочая часть фильтра,

9 – отстойник, 10 – пробка,

11 – цементный стакан.

Рис.54 Способы установки фильтров.

В зависимости от назначения фильтр устанавливается:

а) установка на колонне труб;

б) установка «в потай».

1 – отстойник;

2 – фильтрующая часть;

3 – надфильтровая часть;

4 – сальник;

5 – водоподъемная колонна.

Рис. 55 Схема ВЭЗ.

А, В – питающие электроды;

М, N – регистрирующие электроды;

H г/ф – максимальная глубина изучения разреза .

A,A ’ – ход установки.

Схема использования метода естественного электрического поля. Показано направление тока и результирующий естественный потенциал в разведочной скважине, вскрывающей водоносный горизонт в песчанике, где вода более минерализована, чем буровой раствор. Суммарный электрохимический потенциал представляет собой алгебраическую сумму потенциала, возникающего на границе раздела жидкостей разной минерализации, и потенциала, создаваемого на сланцевой «мембране». 1— регистрирующий потенциометр; 2 — шкив: 3 — заземление; 4 — скважина с буровым раствором; 5 — кривая естественного потенциала; 6 — потенциал в сланцах; 7 — потенциал на границе раздела жидкостей; 8 — сланцы; 9 — водоносный песчаник; 10 — направление электрического тока; 11—зона внедрения в пласт фильтрата бурового раствора; 12 — линия сланцев, 13 — диаграмма естественного потенциала

Установка гидравлического бурения. Стрелки внутри скважины указывают направление движения воды. Обсадка скважины трубами производится с помощью домкратов или забивкой. 1 — буровая вышка; 2 — талевый блок для подъема труб; 3 — вертлюг; 4 — хомут нагнетательной трубы; 5 — хомут обсадных труб; 6 — гибкий шланг; 7—насос; 8 — резервуар для воды; 9 — отстойник для шлама; 10— нагнетательная труба; 11— обсадные трубы; 12 — долото.

Установка ударно-канатного бурения, смонтированная на грузовой автомашине. При бурении в устойчивых породах крепление скважины трубами обычно не производится. 1 — шкив; 2 — мачта; 3—рабочий канат; 4 — желоночный канат; 5 — желонка; в—балансир; 7 —двигатель буровой установки; 8 — трансмиссия; 9 — ударная штанга; 10— обсадные трубы; 11 — долото

Приборы для измерения глубины уровня воды в скважинах: а — стальная мерная лента (рулетка), точность измерения уровня—около 0,005 фута; глубину до воды определяют вычитанием длины смоченной части ленты из общей ее длины до точки отсчета; б — пневматический уровнемер, точность замера уровня при правильной работе—около 2 футов; глубина до воды равна длине трубки в скважине за вычетом отношения максимального давления, Покапанного манометром, к удельному весу воды; в — электрический уровнемер; обычная точность отсчета уровня — до 0,1 фута, при использовании мерной ленты точность измерения достигает 0,001 фута; действие прибора основано на замыкании электрической цепи при соприкосновении опускаемого в скважину электрода с водой, что отмечается амперметром; глубина до воды определяется по градуировке опущенного в скважину провода и уточняется мерной лентой; г — акустический уровнемер, дающий приблизительные данные о глубине до воды с точностью около 10 футов, если известны температура воздуха, а следовательно, и скорость звука; глубина до воды равна половине произведении времени прохождения звукового сигнала на скорость звука; д — прибор для измерения уровня с погруженным датчиком давления, работающем на электрических батареях; точность регистрации изменения глубины погружения датчиков — менее 0,001 фута; глубину погружения датчика определяют непосредственно по калибровочной кривой; е — барабанный самописец — один из самых старых и наиболее надежных приборов для измерения уровня воды; точность измерения колебания уровня — менее 0,001 фута; глубина начального уровня определяется с помощью мерной ленты, последующие изменения уровня регистрируются пером на миллиметровой бумаге.

Тип съемки

масштаб

Кол-во проб на 1км 2 при

Рекогносцировочная

геологическом строении

простом

1:1000000

средней

0,01

1:500000

1:200000

сложном

0,02

0,04

Поисковая

0,1

0,05

0,03

0,08

0,015

1:50000

Летальная

0,25

0,7

1:10000

1,0

и более

Опробуют все возможные для отбора проб водопроявления причем расстояния между пунктами отбора проб не должно превышать 1 см на карте.

1,6

Рис.56 Схема месторождений конусов выноса.

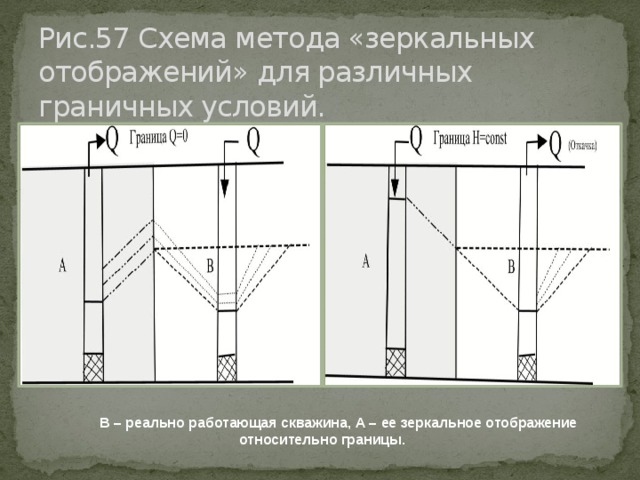

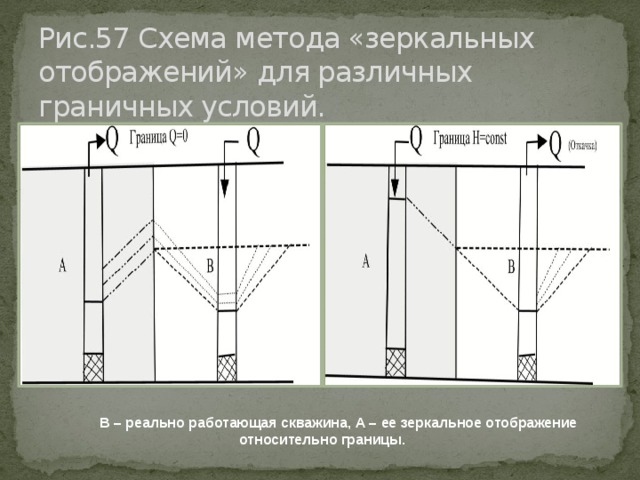

Рис.57 Схема метода «зеркальных отображений» для различных граничных условий.

В – реально работающая скважина, А – ее зеркальное отображение относительно границы.

Рис. 58 Схема искусственного восполнения подземных вод.

1 – река; 2 – водозабор; 3, 9 – насосные станции; 4 – трубопроводы;

5 – сооружения для улучшения качества воды; 6 – инфильтрационные бассейны;

7 – подземный водозабор; 8 – скважины;

10 – хлораторная ; 11 – водоносный горизонт.

Циркуляция подземных вод в простом замкнутом бассейне в пустыне. Пунктирная линия указывает уровень, на котором установилась бы вода в скважинах .

Рис.59 Центрально-казахстанская гидрогеологическая область.

а- .границы и индексы гидрогеологических районов первого порядка; б- глубинные основные тектонические нарушения; гидрогеологические районы: 1- Улытауский, 2-Кокчетавско-Баянаульский, 3-Чингиз-Тарбагатайский, 4-Тениз-Кургальджинский, 5-Джезказганский, 6-Северо-Балхашский.

9. " width="640"

9. " width="640"

2,5 25 Содержание J, мг/л 150 20 – 40 Рассольные 5,0 – 10,0 Мышьяковистые Сульфидные средней концентрации 100 – 250 Сильноуглекислые Крепкие рассольные - 5 Железистые Содержание (H 2 SiO 3 + HSiO 3 )? Vu/k 40 – 100 Крепкие мышьяковистые Крепкие сульфидные 250 – 500 10 50 Крепкие железистые Объемная активность R n - , Вк Бромные - 100 Очень крепкие сульфид. 500 Очень крепкие мышьяковистые Реакция воды (рН) 185 Очень крепкие железистые Йодные Ультракрепкие сульфид. → Температура, 0 С - Кремнистые 185 – 740 - Очень слабые радоновые 740 – 1480 3,5 20 Сильнокислые 3,5 – 5,5 Слаборадоновые 1480 – 7400 20 – 35 Кислые Холодные Радоновые средней концентрации 5,5 – 6,8 7400 Теплые (слаботермальные) Высокорадоновые 6,8 – 7,2 35 – 42 Слабокислые Нейтральные Горячие (термальные) 7,2 – 8,5 42 Очень горячие (высокотермальные) Слабощелочные 8,5 Щелочные " width="640"

2,5 25 Содержание J, мг/л 150 20 – 40 Рассольные 5,0 – 10,0 Мышьяковистые Сульфидные средней концентрации 100 – 250 Сильноуглекислые Крепкие рассольные - 5 Железистые Содержание (H 2 SiO 3 + HSiO 3 )? Vu/k 40 – 100 Крепкие мышьяковистые Крепкие сульфидные 250 – 500 10 50 Крепкие железистые Объемная активность R n - , Вк Бромные - 100 Очень крепкие сульфид. 500 Очень крепкие мышьяковистые Реакция воды (рН) 185 Очень крепкие железистые Йодные Ультракрепкие сульфид. → Температура, 0 С - Кремнистые 185 – 740 - Очень слабые радоновые 740 – 1480 3,5 20 Сильнокислые 3,5 – 5,5 Слаборадоновые 1480 – 7400 20 – 35 Кислые Холодные Радоновые средней концентрации 5,5 – 6,8 7400 Теплые (слаботермальные) Высокорадоновые 6,8 – 7,2 35 – 42 Слабокислые Нейтральные Горячие (термальные) 7,2 – 8,5 42 Очень горячие (высокотермальные) Слабощелочные 8,5 Щелочные " width="640"