СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Наглядный конспект по основным темам МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» - Деревянные здания (вопрос 33)

Деревянные здания. Их основные типы, область применения. Стены бревенчатых и брусчатых домов. Панельные здания. Конструкции стен, перекрытий. Узлы и детали.

Просмотр содержимого документа

«Наглядный конспект по основным темам МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» - Деревянные здания (вопрос 33)»

Тема 33. Деревянные здания. Их основные типы, область применения. Стены бревенчатых и брусчатых домов. Панельные здания. Конструкции стен, перекрытий. Узлы и детали.

СОДЕРЖАНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ.

1.Древесина в домостроении

2. Памятники русского деревянного зодчества.

3. История деревянного зодчества, Типы зданий.

4. Зодчество России: проблемы спасения.

5.Стены бревенчатых и брусчатых домов.

6. Панельное домостроение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Издревле главными строительными материалами для русских зодчих были дерево и глина, благо что и того и другого было в избытке. Глиняные кирпичи, по свидетельству историков, получили на Руси распространение начиная с середины X века, а дерево в качестве основного строительного материала использовалось с незапамятных времен. Именно деревянная архитектура стала основой особенного стиля русского средневекового зодчества, которое подразумевает оптимальное сочетание красоты и функциональности построек.

Главным, и часто единственным, орудием строителя долгие века оставался топор. Дело в том, что пила при работе рвет древесные волокна, оставляя их открытыми для воды. Топор же, сминая волокна, как бы запечатывает торцы бревен. Недаром, до сих пор говорят: «срубить избу». Поэтому пилы применялись исключительно в столярном деле.

Именно поэтому отношение россиян к дереву особое: его одушевляли, ему поклонялись, а в языческой Руси существовали обряды, связанные с рубкой и строительством. Некоторые из этих обрядов заимствованы православной культурой.

Хороший дом - это добротное строение, служащее защитой от непогоды и зимней стужи, это уютное гнездышко, проживание в котором приносит радость, это, наконец, продуманное в архитектурном плане сооружение, украшающее своим внешним видом прилегающую территорию.

Человек, решивший построить собственный дом, должен прежде всего принять решение, из какого материала он будет возводиться. Конечно, каменные и кирпичные здания отличаются своей прочностью и долговечностью, однако многие, особенно наши соотечественники, предпочитают строить деревянные дома. Основное преимущество деревянного дома состоит в том, что древесина является живым материалом, который обладает своей энергетикой, что положительно сказывается на самочувствии проживающих в таком доме людей. Даже срубленное дерево продолжает дышать, излучать энергию тепла, повышать тонус жизни, защищая человека от вредных излишеств современной цивилизации. Из древесины на Руси строили все: храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, крестьянские избы и бани. Это же относится ко всякого рода хозяйственным постройкам, включая колодцы. Какие же факторы еще, кроме перечисленных выше, говорят в пользу деревянных строений?

Во-первых, для поддержания нормального теплового и влажностного режимов в кирпичном доме, его надо периодически хорошо протапливать. После зимы придется долго топить печь, прежде чем здание в полной мере прогреется. А дом из дерева можно прогреть всего за несколько часов. Второй немаловажный фактор –экономический. Возведение тяжелого фундамента, толстых стен и их последующая отделка влетает в копеечку. При прочих равных условиях кирпичный дом в 1,3 - 1,5 раза дороже, чем деревянный. И, наконец, третье –в деревянном доме обмен воздуха происходит более интенсивно, в том числе и через поры самой древесины: деревянные дома "дышат". С точки зрения здоровья - это немаловажный фактор. Вообще дерево с его прекрасными технологическими и эксплутационными характеристиками и низкой теплопроводностью является совершенным строительным материалом, подаренным самой Природой. За многовековую историю деревянного домостроения человечество накопило великое многообразие приемов обработки древесины и способов возведения зданий. Но и по сей день продолжается поиск "идеального" деревянного дома. Это поиск, имеющий в своей основе оптимальное сочетание "дедовских" приемов и современных строительных технологий. Ведь деревянный дом сегодняшнего дня –это не только традиционный сруб, но сооружение, вобравшее в себя все достижения передовых технологий строительной индустрии.

Если обратиться к истории русского деревянного зодчества, то самым большим и уникальным заповедником народного творчества является Русский Север. В Архангельской губернии сохранившихся деревянных построек больше, чем где бы то ни было в России. Осмотреть все эти памятники физически невозможно, поэтому в свое время часть из них была перенесена в один из самых знаменитых архитектурных музеев России в деревушке Малые Корелы, что находится неподалеку от Архангельска.

В Малых Корелах воссозданы несколько жилых комплексов различных районов – Каргопольско-Онежского, Мезенского, Пинежского и Северо-Двинского, при этом все строения группируются по «географическому» признаку, как бы создавая в комплексе уменьшенную модель всего русского Севера.

Еще один непревзойденный по красоте архитектурный ансамбль расположен неподалеку от деревни Кижи. По концентрации объектов наследия Кижский историко-культурный и природный комплекс является уникальной исторической территорией, не знающей себе равных на Европейском Севере России.

Вместе с архитектурными памятниками, сохранившимися в неизменном виде с момента строительства или вывезенными из других районов и воссозданных на территории заповедника, кижское музейное собрание иллюстрирует основные аспекты традиционной культуры коренных народов Карелии: карелов, вепсов, русских.

Прекрасный материал для изучения основных направлений средневекового деревянного зодчества дает Кострома. Город возник в Среднем Поволжье, то есть в местности исключительно богатой лесами, что и определило характер застройки. Надо сказать, что каменное строительство до самого конца XVII века в Костроме было явлением крайне редким – даже дома богатейших дворян и купцов и дом матери царя Михаила Романова – Марфы, были деревянными. Восстановить образ древних деревянных храмов Костромы можно по памятникам архитектуры, сохранившимся в музее деревянного зодчества и на территории Костромской области.

Исключительно богат архитектурными памятниками старинный русский город Суздаль. Живописно и равномерно расположенные по всей территории города, они образуют редкий по красоте и целостности архитектурный ансамбль. Стиль, избранный древними зодчими, придает очарование древнему городу, чья история исчисляется почти тысячелетиями.

Из древесины строили все: от простой деревянной изгороди до церквей, царских хором и крепостей. Простые лаконичные формы исторического жилья, строительные приемы, свидетельствующие о незаурядном мастерстве русских зодчих, оттачивались веками. Искусство домостроения передавалось по наследству на протяжении многих поколений. И в настоящее время на территории России можно увидеть различные деревянные постройки, представляющие собой настоящие произведения искусства. Так как строительство жилья на обширной территории России охватывает различные климатические зоны, во многом определяющие тип строений, то архитектура домов существенно меняется в зависимости от региона. Переселенцы из различных районов вносили изменения в традиционное зодчество, объединяя опыт различных этнических групп. Это позволяло сформировать более совершенные технические приемы строительства и обеспечивало наиболее рациональные способы выполнения тех или иных архитектурных деталей.

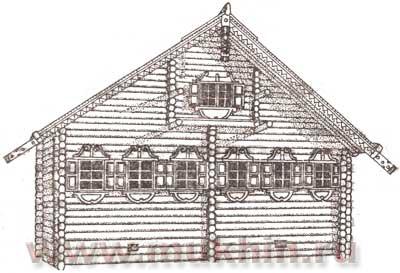

До наших дней дошли в основном памятники и образцы традиционного жилья или документальные материалы по этим постройкам, относящиеся к концу XIX века (рис. 1).

Рис. 1. Деревянный дом Русского Севера конца XIX века

В отличие от крестьянского жилья или памятников деревянного храмового зодчества, большие хоромы или дворцы до нас, к сожалению, не дошли, за исключением случайно уцелевших усадебных построек, находящихся сегодня в ужасающем состоянии. Сведения о более ранних периодах формирования жилища мы черпаем из археологических материалов, картин знаменитых художников или исторических рукописей.

Мастерство древних "рубленников" поражает наших современников. Деревянные дома собирали из "клетей" (срубов) безгвоздевым способом с большим разнообразием плотницких приемов. Крестьянские постройки или целые ансамбли боярских и княжеских хором сочетали в себе монументальность срубов и легкие каркасные пристройки, а также летние помещения с сакраментальной и живописной внутренней и наружной отделкой.

В районах, богатых лесными массивами, для жилья использовали преимущественно хвойные породы, реже лиственные, среди которых особым почетом пользовался дуб. Срубные постройки вкапывали в землю, а сверху крышу засыпали грунтом. Отапливали такие помещения печками-каменками или глинобитными очагами "по черному", дым от которых выходил через отверстия в стене или крыше (дымари), окна или двери. Проемы в стенах делали невысокими, чтобы не перерубать большое число бревен и максимально сократить потери тепла. Волоковые окна совсем не нарушали этой связи, их вырубали на полбревна вверх и вниз в смежных бревнах. Изнутри окна задвигались деревянной затворкой (заволакивались), откуда и появилось название - волоковые. В более крупных проемах перерубленные бревна связывали между собой колодами из брусьев. Со временем такие окна стали закрывать слюдой и только в XVIII-XIX веках для этой цели стали применять стекло. Так появились "красные" окна, по бокам которых нередко устанавливали волоковые окна. Дверные проемы загораживали полотнами из грубых досок, получаемых при раскалывании бревна. Полы в таких домах преимущественно были глиняными. Но если под полом устраивали хранилище для зерна, то его перекрывали бревнами, щели между которыми замазывали глиной.

Со временем все чаще стали появляться наземные постройки, обустроенные верхними ярусами, мансардами и мезонинами. В регионах с долгими снежными зимами дома старались поднять как можно выше над землей, что защищало сруб от влаги и давало дополнительную площадь для хранения припасов и содержания домашнего скота.

С течением времени строительные приемы совершенствовались. На Руси известно более 50 типов срубов. К простейшим типам построек можно отнести четырехстенки. Для пристройки двора или хозяйственных помещений делали выпуски бревен, к которым прирубались сараи, амбары и т.д. Обычно русские плотники сращивание бревен по длине не применяли, а для увеличения размеров дома ставили рядом несколько срубов или применяли многоугольные (шести- или восьмиугольные) или крестообразные в плане здания. Особенно часто такие приемы использовали при строительстве церквей. Наиболее распространенными были пятистенки - усложненный тип сруба, представляющий собой прямоугольную избу, разделенную поперечной стеной. Таким образом получали две части дома: большую жилую с печью, хорошо освещенную, и меньшую –сени, соединяющие жилье с хозяйственной частью. Если сени прирубались отдельно, то обе части пятистенка использовались под жилье. Шестистенки разделялись двумя стенами в разных направлениях, образуя четыре самостоятельных помещения. Количество жилых помещений (а отсюда и тип сруба) зависело от состава семьи и материального достатка.

Фундаменты под деревянные здания не ставили, а нижние венцы клали прямо на землю. Под углы и середину стен клали большие камни или ставили "стулья" из толстых дубовых бревен. Для стульев подбирали комлевую древесину лиственницы или дуба, стойкость против загнивания которых достаточна высока. Чтобы повысить эту стойкость, древесину обжигали на костре или промазывали дегтем. Среди большого разнообразия приемов наибольшее распространение получили врубки "в лапу", "в чашу", "в ус" и "ласточкин хвост", которые с успехом используются до настоящего времени. Для вырубки чашек применяли топор, который был основным плотницким инструментом. Нужно отметить, что наши предки действовали топором виртуозно. При помощи этого универсального инструмента выполняли практически все работы: от рубки леса до резных элементов, украшающих фасады. Секрет такой популярности топора прост. Дело в том, что еще в давние времена было замечено, что пиленая древесина более подвержена увлажнению и загниванию. Бревна, обработанные топором, как бы закупориваются под его ударами и становятся менее гигроскопичными. Поэтому, несмотря на то, что пила на Руси была известна давно, пользовались ею редко.

Оригинальной была методика возведения крыши, конструкция которой зависела от задуманной формы. Славянские народности использовали конструкцию крыши "на сохах" - деревянных столбах, установленных в углах здания. Одной из древнейших методик возведения крыши являлась самцовая двускатная конструкция, суть которой заключалась в том, что бревна фронтонов укорачивались по мере приближения к коньку.

Завершалась такая крыша треугольником, вырубленным из бревна. Кровля настилалась по слегам, врубленным в концы самцов и представляющим собой обрешетку. Такую конструкцию крыши и по сей день применяют на Севере нашей Родины. Архитектура самцовой крыши не ограничивалась треугольной формой. Меняя длину самцов, получали крышу в виде башни, которая получила название "бочки" (рис. 3).

Если самцы устанавливали с четырех сторон дома, получали крестовую "бочку". При строительстве храмов и замков крестовая "бочка" совершенствовалась, принимая форму луковицы, венцом которой был крест, шест или другое деревянное украшение. Такие конструкции крыши применяли вплоть до конца XIX века, когда доминировать стала стропильная конструкция, сохранившаяся до наших дней без существенных изменений. Со временем форма шатровой крыши усложнялась, принимая четырех-, шести- и восьмиугольную форму.

Издавна на Руси дома крыли гонтом, бедные семьи для кровли использовали солому. Гонт делали из древесины: пихты, ясеня и особенно часто из ели. Правильно изготовленный гонт носит название колотого гонта. Для получения этого кровельного материала использовали ровные части ствола дерева, расположенные между отдельными ветвями с минимальным количеством сучков и длиной 60 см. Кололи гонт в радиальном направлении. Для этого топором и молотком от поленьев отделяли клиновидные части толщиной 2 см. Каждый клин обрабатывали двуручным резаком до получения детали каплевидной формы толщиной около 1 см. Специальным инструментом - гонтовым стругом - вырезали паз и полученные таким образом элементы сушили в течение шести месяцев. Предварительно гонт пропитывали антраценовым маслом, а после устройства кровли ее покрывали краской.

Рубленые дома успешно конкурировали с каменными на протяжении многих столетий. Но в первой половине прошлого века разруха, вызванная гражданской войной, поставила перед строителями задачу: найти более дешевую альтернативу. И в Ленинграде освоили производство сборно-разборных щитовых деревянных домов по образцу изделий Швеции и Финляндии. Дешевизна и сжатые сроки строительства таких домов привлекли немало поклонников, а сами дома называли "финскими". Популярными сборно-разборные конструкции были после второй мировой войны, когда потребовалось обеспечить население дешевым и быстростроящимся жильем. К разработке проектов были привлечены лучшие архитекторы, в результате чего был создан альбом комплексных проектов дешевого сельского строительства. Многие из домов, построенные по этим проектам, сохранились и до наших дней предоставив кров нескольким поколениям россиян.

Издревле на Руси деревянные дома украшали резьбой, превращая дома в настоящее произведение искусства Технологичность обработки древесины способствовала появлению целой плеяды знаменитых резчиков, среди которых особенно славились мастера русского Севера, Урала, Сибири и Поволжья. Резьба на причелинах, подзорах кровель и оконных наличниках сочеталась с росписью, подчеркивая индивидуальность каждого дома. Мотивами резьбы служили цветы, злаки, животные и птицы, среди которых особым уважением пользовался петух, как вестник восхода солнца. Основные украшения сосредотачивали на фронтонах, коньках, оконных наличниках и ставнях, резьбой украшали крыльцо. Резьба использовалась не только для украшения наружной части дома, но и в его интерьере. Столбы трапезных оснащали порезками в виде жгутов и "дынек", подчеркивая красоту древесины и ее уникальные свойства. Искусство резчика передавалось из поколения в поколение и сохранило до наших дней традиции русской деревянной архитектуры.

XXI век поставил перед домостроителями совершенно новые задачи. Применение высокоэффективных строительных материалов и конструкций позволило воплотить на более высоком уровне традиционную для России архитектурно-строительную систему деревянного домостроения: из массивной древесины (со стенами из профилированного бруса и оцилиндрованных бревен); каркасное и панельное.

Наиболее перспективным считается каркасное домостроение, являющееся одной из самых гибких систем индивидуального строительства. Оно дает большие возможности для создания разнообразных архитектурно-планировочных решений, высокого эксплуатационного качества и ремонтопригодности. Немаловажным фактором, говорящим о преимуществах каркасного домостроения, является его дешевизна. К примеру, для соблюдения современных требований по теплосопротивлению (для условий Московского региона) наружная стена должна иметь толщину: при строительстве из бруса - 50 см, из кирпича -150 см, а из деревянного каркаса - всего 15 см. Последние исследования в области домостроения говорят, что применение каркасной технологии в качестве несущей конструкции, снижает себестоимость одного квадратного метра жилья на 40-50%. А экономика - наука упрямая, и экономически дешевое жилье становится все более перспективным.

Дерево в истории городской архитектуры Урала

Дерево стало одним из первых материалов, использованных человеком в строительстве и изготовлении утвари и элементов интерьера. На протяжении веков человек жил рядом с деревом и использовал изделия из него. Неудивительно, что дерево как живое существо и предметы, изготовленные из него, обрело широкую гамму символических значений и ассоциаций.

Разумеется, в Екатеринбурге в XVIII – XIX веках никто специально не задумывался над психологическими качествами древесины, в эпоху массовой деревянной застройки символом достатка и престижа являлся каменный дом. Тем не менее, сохранилось небольшое число памятников деревянной архитектуры, преимущественно относящихся к концу XIX – началу XX века (усадьба Агафуровых, дом Филитц, дома Лебедева и др.). В городе расположено довольно много полукаменных зданий, таких, как дом врача Сяно.

Особую роль древесина стала играть в постройках стиля модерн в связи с его общим тяготением к природным формам, материалам и стремлением к синтезу искусств. Однако подлинное перерождение ожидало древесину в XX веке. Особые качества живого материала обеспечили дереву почетное место в концепции органической архитектуры.

Еще в XIX в. деревянные постройки определяли облик большинства деревень и городов России. Теперь этот огромный пласт строительной и художественной культуры находится на грани полного исчезновения. Уже не существует более 80 % храмов, зафиксированных до Октябрьской революции. Только за последние годы в Архангельской области погибли Рождественская церковь (1763 г.) в селе Бестужеве на реке Устье, церковь Двенадцати апостолов (1799 г.) в селе Пиринемь на Пинеге, полностью сгорели ансамбли Усть-Кожского и Верхнемудьюжского погостов (XVII - XVIII вв.) на реке Онеге, обрушилась церковь Трех святителей (1782 г.) на Ваге - последний памятник некогда весьма значительного Богословского монастыря. Рухнул шатер Никольской церкви (1670 г.) в селе Волосово Каргопольского района, стоит без кровли Предтеченская церковь (1780 г.) в селе Литвинове на Ваге. В 2004 году сгорела знаменитая Спасская церковь на сваях (1628 г.), перевезенная из волжского села Спас-Вежи на территорию Костромского музея, погибла башня Якутского острога (1683 г.) - один из последних подлинных памятников деревянного крепостного зодчества... Этот скорбный список, к сожалению, имеет длинное продолжение.

Вызывает тревогу состояние деревянных храмов XVI - XVIII вв. Ленинградской области, без которых невозможно изучать русскую деревянную архитектуру. Она представлена здесь чуть ли не самыми древними церквами клетского типа в Юксовичах (Подпорожский район) и Лиственке (Бокситогорский район), отличающимися высокими художественными достоинствами. Шатровые церкви в Согиницах и Гимреке, являясь редкими образцами прионежской школы, относятся к следующему этапу развития народного зодчества, а десятистенная церковь в Важинах или шестистенная колокольня в Согиницах, по существу - единственные в своем роде сооружения подобного рода. Расположенная неподалеку церковь в Щелейках знаменует собой относительно поздний этап в истории деревянного зодчества. Ансамбль же Волнаволокского погоста (Подпорожский район) - один из немногих на российском Севере, сохранявший все три постройки, сгорел три года назад.

Деревянные усадьбы на территории области, из которых ныне существуют буквально единицы, - яркие памятники именно русской культуры: Западная Европа не знает деревянного классицизма. Строгие усадебные дома, напоминавшие дворцовые постройки, беседки, мостики, павильоны, нередко спроектированные известными петербургскими зодчими, как правило, являются важнейшими частями дворцово-парковых ансамблей. Самый старинный из усадебных деревянных домов еще недавно стоял на реке Оредеж в селе Рождествено Гатчинского района. Первоначально он был построен в 1780-1784 гг. как дом городничего для незадолго до того учрежденного города Рождествено, в конце XIX в. он принадлежал будущему писателю Владимиру Набокову и стал «героем» многих его произведений. В апреле 1995 г. дом сгорел и теперь воссоздается с включением сохранившихся частей в новое здание. Немалую выразительность этому дому и ему подобным придавала органическая связь с природным окружением, нередко преобразованным ландшафтными архитекторами - паркостроителями.

К концу прошлого века гибель памятников деревянного зодчества приобрела лавинообразный характер. С глубокой болью можно утверждать, что в ближайшие 10-15 лет в сельской местности они исчезнут полностью, возможно, лишь за исключением нескольких церквей и часовен, находящихся ныне в удовлетворительном состоянии, и тех, что перенесены в музеи под открытым небом. Из-за почти полного отсутствия бюджетного финансирования, неумения, а часто и нежелания местных властей что-либо предпринимать, остановились даже те немногие работы, которые были начаты несколько лет назад. Один из примеров - упомянутая церковь в Согиницах. Нет нужды говорить, сколь губительна такая остановка для памятника. Однако даже после реставрации памятники нуждаются в постоянном уходе. Так, уже более 20 лет не чинили кровли на церквах в Щелейках и Гимреке, в 1980-х гг. приведенных в порядок. Вовремя не устраненные протечки ведут к быстрому разрушению бревен, и вскоре потребуются сложные и дорогостоящие работы по замене сгнивших венцов сруба. Пример тому - пятишатровая Троицкая церковь в Неноксе (1727 г.) Онежского района Архангельской области.

Гибель самой оригинальной части нашей национальной культуры - еще не осознанная обществом катастрофа. Ее основные причины следующие: приближение предельного возраста жизнеспособности жилых построек, возведенных более ста лет назад, и культовых, построенных более двухсот лет назад; многочисленные пожары и почти полное отсутствие какой бы то ни было противопожарной защиты; целенаправленное разрушение церквей и часовен в 1930-1950-х гг.; резкое изменение бытового уклада крестьянской жизни после коллективизации; несмотря на принятие нового закона об охране культурного наследия, отсутствие действенного законодательства в области охраны памятников; недостаточное в прошлом финансирование государством ремонтно-консервационных работ на памятниках деревянной архитектуры и почти полное прекращение их теперь; отсутствие службы постоянной поддержки даже выдающихся памятников. К тому же теперь, после бездумного разделения органов охраны объектов культурного наследия на региональные и федеральные, памятники просто-напросто остались бесхозными: у семи нянек дитя без глазу.

Неудивительно, что ныне стала предельно актуальной проблема спасения того немногого, что еще осталось от деревянного зодчества. Главным способом сохранения памятников деревянной архитектуры на протяжении последних 30-40 лет была их перевозка в музеи под открытым небом, что неизбежно приводило к изъятию памятников из их естественного окружения, исторически сформировавшейся среды, а местные жители лишались самых зримых свидетелей истории родного края. К тому же необходимо иметь в виду, что при перевозке древесина заменяется новой на 50 % и более, декоративные детали в своем большинстве воссоздаются по аналогам, а реставраторы часто стремятся представить памятник в его так называемом первоначальном виде, в той или иной степени гипотетичном или в лучшем случае в «оптимальном облике» (А. В. Ополовников), представляющем собой «синтез его первоначальной части и традиционных наслоений». К тому же значение перевезенного (или перебранного полностью) памятника как неисчерпаемого источника по его собственной истории, по технологии строительства, организации работ резко снижается.

Критерий подлинности за редкими исключениями не был определяющим при принятии реставрационных решений. Реставрация методом полной переборки, осуществленная на изначальных местах, отличалась лишь тем, что памятник оставался в родной для него среде. Конечно, в ряде случаев переборка являлась единственным способом спасения гибнущего храма, но до сих пор не выработано строго объективных критериев для решения этого острого вопроса.

Мне представляется необходимым осознать устаревшим понятие «оптимального облика» как критерия при выборе реставрационного метода, а также считать, что многие позднейшие наслоения, в том числе и так называемые «стилевые», представляют, по крайней мере, историческую ценность и потому должны быть сохраняемы. В случае же возникновения вопроса о необходимости полной переделки следует предусмотреть как непременное условие проведение независимых экспертиз и принятие окончательного решения на уровне Федерального совета по охране культурного наследия.

В 1960-1980 гг. в европейской части России были созданы следующие музеи под открытым небом: на острове Кижи в Карелии, в Малых Корелах под Архангельском, в Витославлицах под Новгородом, в Подмонастырской слободе около Ипатьевского монастыря в Костроме, в Хохловке под Пермью, около Кремля в Суздале, около Ново-Иерусалимского монастыря под Москвой, в селе Василеве под Торжком (Тверская область) и на Щелоковском хуторе под Нижним Новгородом, в д. Семенково под Вологдой.

За исключением Кижей, где музей возник вокруг древнего погоста, все перечисленные музеи - новые образования. В отличие от зарубежных аналогов здесь акцент сделан не столько на типичные объекты преимущественно этнографического характера, сколько на выдающиеся произведения деревянного зодчества. Сами же музеи, репрезентативность представленных в них экспонатов, ориентация на восстановление их «эстетической функции» неизбежно отражают уровень наших знаний, естественно, относительный, и уровень господствующих эстетических представлений данной эпохи. Характерно, что еще сравнительно недавно противоположная точка зрения была определена А. В. Ополовниковым как«безыдейное сохранение памятников ради самого сохранения».

Тем не менее при всех изъянах названные музеи, конечно же, способствуют популяризации народного зодчества, включению его в современную жизнь, а также в какой-то мере и сохранению, пусть даже в искусственной среде и в виде сооружений, подчас приближающимся к макетам в натуральную величину. Бесспорно и то, что формирование музеев явилось толчком к массовому изучению памятников, сбору разнообразных сведений, с ними связанных. Однако, к сожалению, ни один музей не стал методическим и организационным центром для сети местных музеев-филиалов, которые должны были бы возникнуть вокруг «своих» памятников. Так или иначе, но музеи под открытым небом все более являются чуть ли не единственным источником знания новых поколений о народном зодчестве и строительной культуре прошлого. И тут надо сказать о ставшей чрезвычайно острой для музеев проблеме текущих ремонтов перевезенных в них памятников. Назрела необходимость создания там служб поддержки и школ плотников-реставраторов. Первый шаг в этом направлении в виде «Плотницкого центра» уже сделал Кижский музей-заповедник.

К сожалению, не получили у нас развития национальные парки - несравненно более совершенная форма сохранения культурного и природного наследия. В этом отношении счастливым исключением является Кенозерский национальный парк, где, кстати сказать, осуществляется плодотворное сотрудничество с норвежскими реставраторами.

Между тем как раз именно Норвегия, где сохранились деревянные церкви XII- XIII вв., дает нам пример бережного и заботливого отношения к этой наиболее хрупкой части своего культурного наследия. Там понимают, что их деревянная архитектура - это предмет национальной гордости, привлекающий туристов со всего мира, ибо такого рода памятники, отличающиеся высочайшими художественными достоинствами, сохранились лишь в двух странах Европы - у них на родине и в России.

Для спасения остатков деревянного зодчества в нашей стране необходимо принятие ряда экстраординарных мер. Вот основные из них:

1. Проведение тщательной фиксации (мониторинга) гибнущих памятников по специально составленной программе;

2. Разработка программы первоочередных противоаварийных мероприятий с целевым государственным финансированием и льготами для всех организаций и лиц, подключенных к выполнению этой программы;

3. Создание временного комитета по спасению с широкими полномочиями;

4. Временный отказ от реставрации памятников деревянной архитектуры (за редкими исключениями, к каковым относится, например, знаменитая Преображенская церковь в Кижах или Ильинская церковь в Ципино, около Ферапонтова, где уже идут реставрационные работы) во имя сосредоточения сил и средств только на противоаварийных работах на самых неблагополучных объектах;

5. Срочное утверждение государственных расценок на реставрационные работы, соответствующие уровню цен 2008 года;

6. Создание плотницких центров (школ) и бригад для проведения таких работ;

7. Признание того факта, что правильно устроенная обшивка увеличивает долговечность сруба, а потому в ряде случаев необходимы ее ремонт и даже восстановление;

8. Для противоаварийных работ разрешать производить заготовку лесоматериалов в порядке рубок ухода в лесах 1 категории;

9. Принятие мер для развития и поддержки системы национальных парков в местах наибольшего сосредоточения памятников;

10. Создание на основе двустороннего сотрудничества со странами Скандинавии - Финляндией и другими - совместных бригад как для фиксации гибнущих памятников, так и для проведения противоаварийных работ, используя успешный опыт сотрудничества с Норвегией.

Разумеется, названные предложения могут быть уточнены и расширены. Однако надо признать, что неосознанность обществом и властными структурами трагичности положения делает принятие перечисленных мер весьма маловероятным делом. В таком случае для сохранения памяти о гибнущем зодчестве особое значение приобретает первое предложение - создание банка данных по максимально широкому кругу построек, что не связано со значительными материальными затратами. При этом важно систематизировать уже накопленный материал (в частности, многочисленными экспедициями для составления Свода памятников). Кстати, такая работа была начата в Ленинградской области около четверти века назад, но, к сожалению, не доведена до конца. Создание систематизированного банка данных наряду с сохранением в музеях подлинных элементов гибнущих памятников представляется задачей реальной даже в нынешних неблагоприятных условиях. Такого рода работа под эгидой ЮНЕСКО могла бы стать одной из главных задач для реставрационных организаций, музеев под открытым небом, специализированных учебных заведений, а собранные материалы в будущем явились бы основным источником для строительства копий погибших шедевров.

Бездействие же с неизбежностью приведет к тому, что от народного зодчества, этой яркой и оригинальной страницы не только в истории русской, но и мировой культуры, не останется достаточно полных сведений. Мы - последнее поколение, которое еще может выполнить эту поистине историческую задачу.

СТЕНЫ БРЕВЕНЧАТЫХ И БРУСЧАТЫХ ДОМОВ

Преимущества древесины: простота обработки, небольшая масса, хорошая звуко- и теплоизоляция, высокие санитарно-гигиенические свойства. Вместе с этим деревянные постройки по многим причинам считаются невыгодными. Речь идет главным образом об их пожароопасности, о расходах, на 20—30% больших по сравнению с каменными строениями. Поэтому древесные постройки применяются в основном для строительства дачных и садовых домиков, которые используются относительно недолго (20—30 лет), и для временных построек.

Различаются деревянные постройки следующих типов: рубленые, каркасные (комбинированные), щитовые (рис. 1). Фасады деревянных зданий обшивают досками (с окраской), отделывают асбофанерными и другими плитками или оштукатуривают (с окраской). Оштукатуривать брусчатые стены можно только после их полной осадки.

Причинами отсыревания и промокания брусчатых и рубленых стен являются: вЛага, вносимая при постройке, капиллярная сырость от грунтовых и поверхностных вод при плохом качестве гидроизоляции стен, конденсация водяных паров на поверхности и внутри ограждающих конструкций, неисправности кровли, открытий на выступающих частях, проникание атмосферной влаги в стены, протечки водопровода, канализации и др.

В индивидуальной застройке наиболее распространены рубленые дома.

Для стен используют хвойные деревья (сосну, ель, лиственницу), имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр (22— 26 см) выбирают по возможности одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. Толщина бревен должна позволять при устройстве (рубке) сруба получить необходимую по климатическим условиям ширину продольных пазов: при расчетной температуре —20 °С — не менее 10 см, при -—30 °С — не менее 12 см, при —40 °С — 14—16 см. Ширина паза составляет примерно 2/з диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком (в чашку).

При рубке стен применяют свежерубленые бревна, имеющие среднюю влажность 70—80%. Они легче обрабатываются и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15—20% (такова эксплуатационная влажность в условиях средней полосы СССР) стеновые элементы из древесины уменьшают размеры в продольном направлении до 0,1%, в поперечном — на 3—6%. Рубку (рис. 2) начинают с укладки первого венца из более толстых бревен, стесанных на два канта (с нижней и внутренней стороны). Поскольку стены в продольных и поперечных направлениях смещены относительно друг друга на полвысоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают на прокладки.

Для придания стенам устойчивости венцы соединяют вертикальными шпонками длиной 10—12 см (диаметром 3—4 см), располагая их плоскости стены в шахматном порядке через 1 —1,5 м. В стенах устанавливают не менее двух шипов на расстоянии 15—20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5—2 см больше их длины. Бревна укладывают в сруб попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

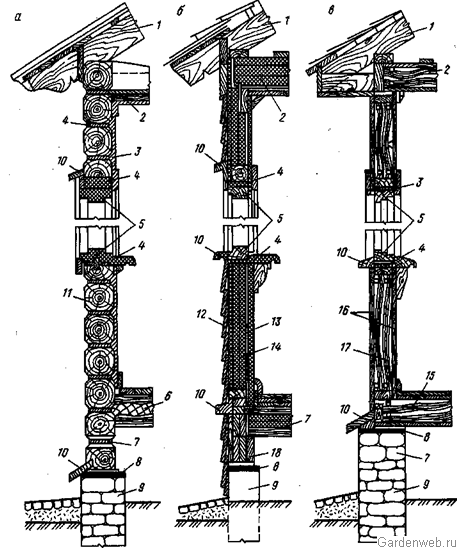

Рис. 1. Вертикальные разрезы по деревянным наружным стенам а — брусчатая; в — каркасная; в — щитовая стена; 1 — стропила; 2 —- чердачное перекрытие; 3 —внутренняя мокрая штукатурка; 4 — конопатка; 5 — оконная коробка; б — перекрытие над подпольем (вентилируемое); 7 — продухи для вентиляции; 8 — гидроизоляция; 9 — ленточный фундамент бутовый или бутобетонный, или столбовой (для случая «б»); 10 — слив; 11 — брусья размером 16X16 см; 12 — наружная обшивка вагонкой; 13 — внутренняя обшивка сухой штукатуркой; 14 — фибролит; 15 — шевелин в перекрытии; 16 — обшивка водостойкой фанерой; 17 — шевелин; 18 — опорный брусья

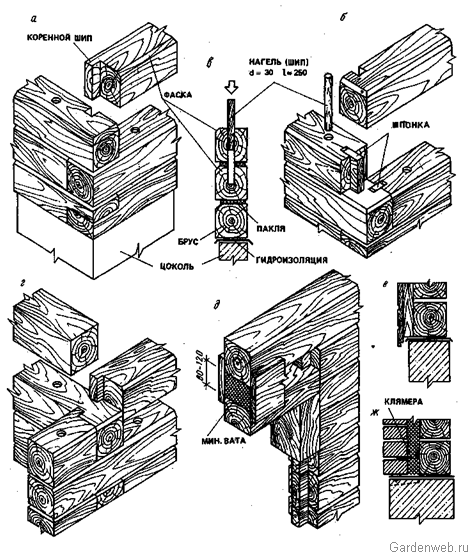

Соединение бревен в углах производят двумя способами — с остатком (в чашку) и без остатка (в лапу). Таким образом выполняется пересечение наружных стен с внутренними. При рубке (в чашку) теряется за счет угловых остатков около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен усложняют устройство облицовки или наружной обшивки стен. Соединение (в лапу) экономичнее, однако требует более высокой квалификации и аккуратности в работе.

Рис. 2. Узлы и детали бревенчатых стен а — рубка угла с остатком (в чашу); б — рубка угла в лапу; в — разметка лапы; г — стык бревна по длине на шип; д — врубка балки в наружную стену; е — врубка балки во внутреннюю стену; ж — примыкание внутренней стены к наружной при рубке в лапу

Возведение стен из брусьев осуществляется с меньшими затратами труда. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно. В отличие от бревенчатых брусчатые стены обычно собирают сразу на подготовленных фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слив не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют вполдерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках (рис. 3). Угловое соединение брусьев (впритык) непрочно; при нем создаются продуваемые вертикальные щели. Наиболее технологично соединение на коренных шипах; в этом случае пропил дерева для шипа и гнезда идет поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса. Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и длиной 200—250 мм.

В отличие от бревенчатых брусчатые стены имеют плоские горизонтальные швы, уязвимые для проникания дождевой влаги внутрь. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани делается фаска шириной около 300 мм; наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т. д.

Рис. 3. Узлы и детали брусчатых стен а — сопряжение угла с коренным шпоном; б — сопряжение угла на шпонках; в — крепление брусьев нагелями; г — сопряжение наружной стены с внутренней на коренных шипах; д — заделка проема; е — обшивка досками; ж — облицовка кирпичом

Стыки между бревнами могут быть набиты лентами войлока, отходами текстиля, стекловатой и т. п. Набивку замазывают глиной, смешанной для связки с мелко нарезанной соломой, половой и т. п. Глиняные швы обычно белят или перекрывают нащельником. Бревна красят или пропитывают антисептическими средствами от гниения.

Рис. 4. Деревянная каркасная постройка

Если используются бревна, частично или полностью отесанные, углы связываются на прямой шип или «ласточкин хвост».

У оконных и дверных проемов пороги и перемычки делаются непосредственно бревнами. При устройстве наличников и карнизов проемов в бревна врубают на шип вертикальные стойки так, чтобы они дополнительно крепили горизонтальные бревна.

Перемычки соединяют со стенами внахлест.

Снаружи стены сруба иногда обшиваются досками или готом.

Под срубом должен быть фундамент минимальной высотой 60 см с гидроизоляцией. После полного высыхания бревен конструкция может осесть на несколько сантиметров. Поэтому необходимо учитывать это обстоятельство при кладке печных труб, установке оборудования, а также при наружной обшивке.

Комбинированные постройки (рис. 4) имеют каркас из брусьев. Каркасное наполнение может быть изготовлено из кирпича, блоков, шлакобетона, пенобетона и т. п. Эти постройки ставятся на фундамент с гидроизоляцией. Каркас состоит из нижнего венца, стоек, потолочных балок или лежней, ригелей и крепей.

Нижний венец делают из бруса 12X12 — 18X16 см, укладывают горизонтально и обрабатывают антисептическими средствами для предохранения от гниения.

Угловые стойки представляют собой брус 14X14—18X18 см, иногда сдвоенные. Остальные стойки — центральные, дверные, оконные размером 12X12—16X16 см — устанавливают на расстоянии 75— 200 см друг от друга.

Лежни делаются также из бруса и делят стену на этажи. Они должны быть сплошными по всей длине. При необходимости их надставить применяют соединение в шип над стойкой.

Ригели представляют собой горизонтальные короткие бруски между стойками, ограничиваются также оконными и дверными проемами и имеют такое же сечение, как и стойки. Они соединяются со стойками на шип: на 2 м — один ригель, на 3 м — два ригеля и т. д.

Крепи укрепляют стену в продольном направлении и соединяются на шип с нижним венцом и лежнем, причем их расположение чередуется.

Потолочные балки соединяются на шип или врубаются в лежень. Поскольку лежни с двух сторон выступают, они крепятся к коротышам.

Каркасные стены бывают толщиной 12—15 см. Если каркас оструган, его дважды покрывают льняной олифой, а затем масляной краской. Если каркас не оструган, он обшивается оструганными досками, которые покрываются олифой и масляной краской. Доски должны перекрывать друг друга.

Внутренние стены могут быть оштукатурены или обшиты изоляционными щитами (гераклитом и т. п.), между штукатуркой и стеной может быть оставлена воздушная изоляционная прослойка. Перед оштукатуриванием нужно деревянную конструкцию покрыть толем и на него укрепить каркас штукатурки (сетку Рабица и т. п.)

При возможном наклоне стены кладка удаляется, ремонтируется деревянная конструкция и делается новая кладка. У таких построек чаще всего подвержены повреждениям нижний венец, нижние части стоек и крепей, соединенных с нижним венцом. При замене венца можно укрепить стойки к нему угольником или накладками.

При замене стойки несущей стены потолок необходимо предварительно подпереть. Новую стойку надо укрепить угольником.

Остов каркасных построек состоит из брусьев 8X12, 10X14, 14X14, 12X16 см. Основой конструкции является нижний венец; на углах он связывается на шип. Венец укладывают на фундамент с гидроизоляцией и для прочности дома крепят к фундаменту на замурованные в нем штыри. Угловые соединения укрепляются угловой стойкой на шип.

Стойки ставятся на шип в венец и в лежень. Для обеспечения жесткости конструкция связывается наклонными распорками на шип в венец и в лежень. Вместо распорок можно использовать доски, прибитые на внутренней или внешней стороне каркаса под углом 45°. Потолочные балки укладываются на лежни или на прогон, врезанный в стойки.

Поверхность внутренних и наружных стен может быть изготовлена из горизонтально расположенных досок с подкладкой из толя или из досок, прибитых под углом 45°. Можно использовать плиты гераклитовые, древесно-волокнис-тые и т. п. Листы толя должны быть плотно соединены между со-«бой, чтобы создать надежную воздушную прослойку и повысить тем самым изоляционные свойства стены.

Постройка со сбитым каркасом. Это конструкция состоит из брусьев 5ХЮ—8X14 см. Используется один профиль, кроме крепей, профиль которых в половину меньше, например профиль бруса 6X14 см, а крепь 3X14 см.

Конструкция такая же, как у каркаса врезного, с той разницей, что соединение частей конструкции осуществляется гвоздями. Такой вид постройки надо делать очень точно, так как от времени дефекты в ней увеличиваются и их устранение требует больших усилий и расходов.

Преимущество таких конструкций заключается в экономии дерева, быстроте и относительной простоте работ. Правильно укрепленные каркасные постройки достаточно прочные, теплые и более дешевые, чем другие виды.

Конструкции щитовых построек могут быть различными. Для всех элементов конструкции используются толстые доски. Каркас должен быть прочным, поэтому в несущую его часть укладывают доски примерно через 1 м одну от другой, чтобы можно было к ним прибить обшивку гвоздями.

Из толстых досок можно поставить стену подобно стене сруба; стены из тонких досок нуждаются в каркасе как у комбинированных построек. Обшивочные доски прибиваются к каркасным стойкам. Если доски прибиваются наклонно, устройство ветровых связей заменяется крепью. Дощатая конструкция может состоять из плит, сбитых из нескольких досок. Прослойка между внешней и внутренней обшивкой может быть заполнена теплоизоляционным материалом. За рубежом иногда выкладывают внешние стены на полкирпича, а между кирпичом и деревом прокладывают толь. Внутренние стены красят или оклеивают обоями.

Основной элемент конструкции — щит (панель, плиты), его ширина равна модулю М, который является основной мерой для конструкции: 90, 100, ПО, 120 и иногда 160 см. Высота щита равна высоте просвета этажа (220—350 см). Несущие центральные стены имеют толщину 8—16 см (чаще всего 10 см). Щит состоит из рамы профилем 4X6—6X8 см с двумя перекладинами, профиль которых несколько уже профиля рамы. Рама с двух сторон обита оструганными досками, причем с внешней стороны под них положен лист толя. Места соединения щитов прокладывают лентами из войлока, а стыковые швы обшиваются рейками. На углу щиты соединяются через угловую стойку, стык между щитами и стойкой также закрывается рейками. Стены из щитов ставят от угла, и каждый щит устанавливают на нижний венец, причем внешняя сторона щита должна выступать над венцом. На верхнюю часть щитов укладывают верхний венец профилем 10X8 см и крепят к щитам длинными шурупами. Несущая конструкция пола может быть выполнена из сборного железобетона или из деревянного бруса, на которую укладывают настил. Пол делается из шпунтованных досок. Несущую конструкцию кровли делают из брусьев и крепят гвоздями; снизу к брусьям прибивают потолок из досок. Перемычки также делают из досок (прикрепляют к несущим стенам рейками). Для теплоизоляции применяется стекловата или насыпка из опилок, торфа и т. п. В насыпку рекомендуется добавить толченое стекло (от мышей). Насыпка со всех сторон должна быть ограничена толем для повышения теплоизоляционных свойств. Преимущество сборного дома заключается в его быстром и сравнительно легком монтаже, а также в возможности разборки и переноса его на другое место.

При резке дерева действует пословица: семь раз отмерь — один отрежь. Особенно тщательно надо промерять плотничные соединения — врубки.

Ниже приводится несколько видов соединений деревянной конструкции.

Продольные элементы соединяются простым соединением (встык), а также в паз и гребень. При соединении на четверть углубление вырезается на половину толщины доски и ширину примерно 7 мм. При соединении в паз и гребень последний имеет ширину 7 мм, паз на 1,5 мм глубже и утапливается на половину высоты доски. При укладке досок необходимо помнить о том, что после высыхания доски иногда коробятся в форме желоба или пропеллера, поэтому страхуются гвоздями или подбивкой связки. Стойки соединяются встык тупым концом, срезанным или устанавливаются накрест. Тупой стык соединяется 4—8 скобами или накладками из дерева или листовой стали.

При крестообразном сращивании длина замка равна 1,5—2 диаметрам или ширинам брусьев и замок сбивается стальными анкерами. Вдоль дерево надставляется также путем сращивания. Ремонт опорных площадок проводится простым, двойным и крестовым способом; по наклону опорные площадки могут быть ровные и наклонные, по виду различаются ровные, клиновидные и наклонные.

Соединение внахлестку — сращивание двух деревянных элементов перпендикулярно или наклонно, причем в них делается взаимно отвечающая врезка. По виду различают врезку ровную, одностороннюю и двустороннюю «ласточкин хвост» и угловую — обучную, торцевую, перпендикулярную и врезку на скос; по глубине выреза различают полный и частичный нахлест.

Зашиповка — соединение двух перпендикулярных или наклонных деревянных элементов, при котором конец одного элемента заканчивается шипом, а верхняя площадка горизонтального элемента имеет гнездо, в которое входит шип. Зашиповка может быть абсолютно перпендикулярная (односторонняя или двухсторонняя), на «ласточкин хвост» с одной или двух сторон и крестовая.

Задирка на зуб — соединение элементов мелкими зубьями.

Оседлывание — соединение наклонного элемента с горизонтальным, например стропила с обвязочным брусом. Для связки соединения сверлят отверстия для штифтов или штырей. Штифты деревянные, четырехгранные, конической формы вбивают в отверстия киянкой. После соединения выступающие части штифтов отсекают долотом. Затем соединяемые части сбивают гвоздями.

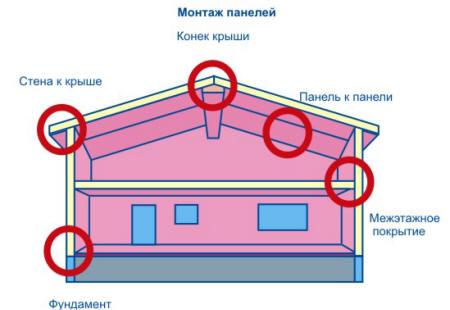

Панельное домостроение.

Компоненты панельного дома, представляющие из себя крупные железобетонные плиты, изготавливают на заводах. По качеству любые изделия, изготовленные в заводских условиях по существующим ГОСТам и с должным техконтролем, всегда будут отличаться в положительную сторону от изделий, произведённых прямо на стройплощадке. Строительство панельного дома напоминает сборку детского конструкторского набора. На стройплощадку доставляют уже готовые детали сооружения, которые строителям остаётся лишь смонтировать. В результате чего производительность труда на такой постройке очень высока. Площадь строительной площадки гораздо меньше той, что необходима при строительстве кирпичного дома. Такие длительные и трудоёмкие процессы, как установка арматуры или бетонирование, какие характерны для монолитного домостроения, полностью исключены. Как раз в этом специалисты и видят главное преимущество панельного домостроения перед другими типами строительства.

![]()

Фундамент;

Стена;

Колонна;

Перемычка;

Перекрытие;

Ригель;

Балка;

Покрытие;

Крыша;

Кровля;

Лестница;

Ступень;

Перегородка;

Дверь;

Окно;

Инженерные системы.

Лет шесть-семь назад преимущества монолитного домостроения перед панельным были одной из наиболее активно обсуждаемых тем, причем не только в отраслевой прессе, но и в СМИ общей направленности. Участники дискуссии приводили множество аргументов против панели, включая ее качественные характеристики, скудные планировочные решения и сомнительную архитектурную ценность. В свете этого набирающее размах монолитное строительство и отсутствие площадок под массовую застройку действительно ставили под сомнение будущее типовых домов в столице. И московские девелоперы всерьез взялись за разработку новых, современных панельных серий, осуществляя при этом модернизацию старых.

За 50‑летнюю эпоху панельного домостроения в типовых зданиях вырос не один миллион москвичей. И, судя по всему, их будет еще немало. На карте города нет ни одного района, кроме, пожалуй, Куркина, где не возводили бы (сейчас или в прошлом) панельное жилье силами созданного 15 лет назад столичного стройкомплекса. В него входят все крупные девелоперы, работающие с панельными конструкциями, домостроительные комбинаты и профильные заводы, которые продолжают наращивать мощности и внедрять новые технологии.

После Великой Отечественной войны число жителей Москвы значительно возросло, и необходимость в изменении подхода к решению жилищной проблемы ощущалась предельно остро. В 1951 году в столице было создано Специальное архитектурное конструкторское бюро (САКБ). Впоследствии оно разрослось и стало Московским научно-исследовательским и проектным институтом типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП). Именно здесь впервые разработали типовые секции многоэтажных домов, которые потом широко использовали при строительстве жилых районов. Появление новых индустриальных изделий позволило в невиданных ранее масштабах приступить к возведению зданий из сборных конструкций.

Москва. Черемушки

Само понятие панельная застройка неизбежно вызывает в памяти столичный район Черемушки, название которого давно стало нарицательным для подобных территорий во многих населенных пунктах республик бывшего Советского Союза. Это сегодня унылые пятиэтажки, явно не украшающие городской пейзаж, вызывают противоречивые чувства. Но не стоит забывать, что проектирование и возведение в 1956 1959 годах экспериментального девятого квартала имело не только общегородское, но и всесоюзное значение: типовое домостроение позволило переселить людей из коммуналок, подвалов и бараков.

Уже в 1956 году САКБ создало серии домов К-7, I 515, II-32 (всего 16 новых типов зданий). Одновременно специалисты бюро работали над новыми конструктивными решениями виброкирпичных и виброкерамических панелей, изучали стендовую, кассетную, вибропрокатную технологии индустриального домостроения. В начале 1960‑х годов появились пятиэтажные сооружения из шлакоблоков (серия I 510), кирпича (I 511), керамзитобетонных панелей (I 515), различных облегченных конструкций. Также были успешно опробованы новые многоэтажные серии, осуществлена удачная попытка конвейерного объемного возведения зданий.

Квартиры в первых типовых домах имели больший метраж, чем в пришедших им на смену панельных хрущевках, а архитектурные решения включали некоторые элементы классицизма. Можно сказать, что фактически эра типового строительства началась в ноябре 1955 года, когда вышло знаменитое Постановление ЦК КПСС и СМ СССР Об устранении излишеств в проектировании и строительстве.

Квартиры в панельных домах сооружали, соблюдая определенные нормативы. Так, в однокомнатной квартире жилая площадь должна была составлять 16 кв. м, в двухкомнатной 22, в трехкомнатной 30, в четырехкомнатной 40 кв. м. Лифт и мусоропровод отсутствовали, внутренние перегородки имели толщину 4 см. Потолки были низкими, санузел совмещенным. По этому поводу даже существовал анекдот: Хрущев хоть и совместил ванную с уборной, но не успел совместить пол с потолком. Тем не менее в период с 1956 по 1965 год в столице было построено 14 млн кв. м жилья серий К-7, I 515, I 511, по стране данный показатель достигал 290 млн кв. м, а это составляло 10 % всего жилого фонда.

Учитывая все это, МНИИТЭП разработал типовые проекты нескольких серий крупнопанельных зданий высотой 9, 12 и 16 этажей (составные конструкции производили столичные и подмосковные домостроительные комбинаты и предприятия). В 1964 году были выпущены общесоюзный унифицированный железобетонный каталог ИИ-04 для зданий общественного назначения и Единый московский каталог индустриальных унифицированных изделий. На основе последнего создавали проекты панельного жилья третьего поколения серий П-3, П-4, П-30, П-41, П-42, П-43, П-44, П-46, П-47, П-5 Они отличались более удобными планировочными решениями, высотой этажа до 2,8 м, новыми инженерно-техническими системами жизнеобеспечения, например отопления и вентиляции. В первой половине 1970‑х годов в рамках программ комплексной жилой застройки микрорайонов продолжали разрабатывать типовые проекты сооружений нового поколения на основе Единого московского каталога. А следующим этапом развития типового строительства стало совершенствование уже существовавших серий. Одновременно подбирали различные варианты отделки фасадов домов для Олимпийской деревни в преддверии Олимпиады-8

Вторая волна

Московский эксперимент стал началом массового возведения типового жилья в СССР. Постепенно повышали требования к качеству проектирования, кроме того, возникла необходимость в комплексном подходе к решению градостроительных задач. Во время второго периода индустриального домостроения осуществляли переход на новые нормы, повышали этажность жилой застройки и улучшали комфортабельность квартир.

В объятиях рынка

Современные стандарты комфортности жилья начали формироваться только в 1990‑х годах, когда проектно-планировочные параметры в условиях функционирования рынка приблизились к рациональному уровню, отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Геннадий Стерник в докладе Эволюция качества жилья в переходной экономике. Вот усредненный пример популярного дома массовой застройки начала XXI века: 16 22‑этажное здание с ограждающими конструкциями из панелей с улучшенной теплоизоляцией и пластиковыми однокамерными стеклопакетами отечественного производства. Планировочное решение включает одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, в которых возможна частичная перепланировка прилегающих комнат за счет гипсокартонных перегородок и просторных прихожих. Общая площадь однушек увеличена до 43,6 кв. м, жилая до 20 кв. м, в комнатах появился эркер, а в коридорах темная комната. В двушках и трешках теперь есть эркеры, пятиугольные комнаты, дополнительные кладовки. Четырехкомнатные квартиры предусматривают 24‑метровую гостиную, 14‑метровую кухню, два санузла, темную комнату и небольшую лоджию. Здание оборудуют пассажирским и грузовым лифтом, кухни оснащают экологичными и безопасными электроплитами. Шумоизоляция достигается благодаря тому, что все межквартирные конструкции (шахты лифтов, лестничные марши, мусоропровод) выделены в отдельный блок. Естественная вытяжка проходит через вентиляционные блоки в санузле и на кухне.

Спальные районы, появившиеся в столице в 1970 1980‑е годы, имели ряд преимуществ перед хрущевками (этажность, более удачная планировка квартир, наличие встроенных шкафов, антресолей, вторых балконов и лоджий), но недостатки все же были. Например, кухни оставались по-прежнему маленькими (от 5 до 7,5 кв. м). В массовом жилье, которое сооружали следующее десятилетие, еще преобладали 12 17‑этажные дома, однако появились здания улучшенных серий высотой от 16 до 22 этажей из сборно-панельных конструкций. В них несколько увеличили площадь кухонь, сделали более просторными коридоры. В связи с техническими ограничениями на газификацию домов, имеющих больше десяти этажей, их оснащали электроплитами. В этот период общая площадь однокомнатных квартир составляла около 31 кв. м (жилая 15,8 24,8 кв. м), двухкомнатных 34 50 кв. м (21 35 кв. м), трехкомнатных 49 64 кв. м (34 47 кв. м).

Самые-самые

В 2001 году Инвестиционно-строительная группа компаний СУ-155 на Домодедовском заводе ЖБИ начала производство панелей для домов серии И-155, которая стала ее визитной карточкой. Она понравилась и потребителям, и городским властям, причем последние сразу выделили земельные участки для зданий данной серии на целых пять лет вперед. Можно сказать, что после ее появления у панельного домостроения открылось второе дыхание. По словам девелопера, за пять-шесть лет удалось проделать сложнейшую работу, требующую максимальной концентрации проектировщиков и технических заказчиков, а также значительных заводских мощностей и усилий самих строителей.

Панели, из которых возводят такие дома, представляют собой усовершенствованный сэндвич, состоящий из трех слоев (бетон-утеплитель-бетон или керамзитобетон-утеплитель-керамзитобетон). С внешней стороны строительный полуфабрикат отделывают плиткой (серии П-44Т, П-55М, КОПЭ) или готовят под покраску (П-3М). В качестве утеплителя чаще всего используют пенополистирол, имеющий самые высокие показатели теплоизоляции. Например, наружные стены зданий серии П-111МО состоят из панелей толщиной 350 мм, при производстве которых применяют полистирол толщиной 80 мм. Такая конструкция по тепловым характеристикам соответствует кирпичной кладке толщиной 900 мм. Наружные панели, выпускаемые домостроительным комбинатом № 1 (ДСК-1) для домов серии П-44Т, трехслойные, толщиной 300 мм. За счет усовершенствованного утеплителя и прослойки из специальной пленки увеличена их теплоизоляция. Панели домостроительного комбината № 2 (ДСК-2) для серии КОПЭ также являются трехслойными и имеют толщину 300 мм. Для сооружений серии П-3М домостроительный комбинат № 3 (ДСК-3) изготовляет сэндвичи потолще 350 мм. Повышенной теплоизоляцией отличаются здания П-55М с 340‑миллиметровыми стенами. Такую же толщину имеют и керамзитобетонные панели для жилья серии П-46М. Самые толстые наружные стены из керамзитобетона в домах серии Бекерон (400 и 500 мм).

Кроме того, в квартирах домов И-155 есть четкое разделение зон на спальную и дневную. Там, где более двух комнат, устраивают два санузла. Нормативы по звукоизоляции выполнены даже с запасом. В строительстве применяют утолщенные плиты и качественный бетон марки 500 (так называемый европейский стандарт), несущие стены имеют толщину 200 мм. Балконы и лоджии остеклены, причем изначально установлены стеклопакеты со специальными энергосберегающими стеклами в деревянных рамах. Метод безрулонной кровли абсолютно исключает протечки. Также в зданиях используют современные противопожарные системы.

В итоге за несколько лет существования на рынке И-155 зарекомендовала себя как очень удачная панельная серия, к тому же разработанная с нуля собственными силами девелопера. Такое жилье пользуется высоким спросом, более того, было неоднократно отмечено, что по своим потребительским свойствам оно вполне способно конкурировать с монолитным. На базе одного завода из деталей данной серии можно строить здания разных конфигураций, в которых, так же как и в монолитных сооружениях, можно применять свободные планировочные решения, поскольку несущие панели имеют шаг (длину) 7,2 м.

Весьма перспективна и серия Юбилейная от ДСК- Она сильно отличается от остальных типовых домов как внешне, так и конструктивно. Фасад здания данной серии облицован кирпичом, квартиры имеют свободную планировку, высокий потолок (3,1 м), утепленные лоджии-веранды (на них даже можно устраивать зимние сады).

Группа компаний ПИК постоянно модернизирует и улучшает свои панельные серии. Например, большой популярностью пользуется КОПЭ-М Парус (ДСК-2). Такое жилье, которым активно застраивают столицу и ближайшее Подмосковье, спроектировано на базе домов серии КОПЭ и отличается улучшенными потребительскими характеристиками. Около 60 % площади фасада это эркеры, остекленные лоджии и полукруглые балконы. Они украшают здание, создавая ощущение легкости и воздушности. В ближайшее время ГК ПИК планирует вывести на рынок новинку, также созданную на основе КОПЭ, 25‑этажную башню, по качеству сопоставимую с монолитными домами. Мы увеличили размеры квартир, а также площадь темных комнат, рассказывает Даромир Обуханич, генеральный директор Первой ипотечной компании, входящей в ГК ПИК. Кроме того, в двух-, трех- и четырехкомнатных квартирах предусмотрено по две лоджии, а в последних двух случаях еще и гостевые санузлы.

Вообще современный этап типового проектирования и строительства носит в значительной степени экспериментальный характер, что дает возможность оперативнее решать стоящие перед столицей масштабные задачи. Одним из приоритетных направлений является разработка и внедрение энергосберегающих материалов, конструкций и изделий, а также нового инженерного оборудования, которые позволят более рационально и экономично эксплуатировать здание. Качество новостроек, возводимых по заказу города, заметно улучшилось, рассказывает Раиса Калинина, начальник отдела Департамента по работе с обращениями граждан по вопросам градостроительства. Если в первом году функционирования горячей линии (это 2003-й) мы получили около трех тысяч звонков, то с начала 2006 года всего 72 По ее словам, чаще всего люди жалуются на неудовлетворительное состояние узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам, низкое качество отделки помещений, оконных и балконных блоков, сантехники, столярных изделий, а также плохую герметичность швов, тепло- и звукоизоляцию стен, перегородок и перекрытий.

Самой массовой панельной серией в столице остается другой хит ДСК-1 П-44Т. Домами этой серии застроены целые микрорайоны. По аналогии с хрущевками в народе их уже прозвали лужковками. Несмотря на то что они приелись и архитекторам, и москвичам, снимать их с производства пока не планируют, по крайней мере ближайшие несколько лет. Более того, на базе П-44Т совместно с МНИИТЭП разработали и активно претворяют в жизнь серию П-44ТМ, предполагающую сооружение зданий высотой 17 и 25 этажей. Кстати, в них переделаны элементы ограждений балконов и лоджий.

По мнению эксперта, существует еще один перспективный способ использование утепленных вентилируемых фасадов, над технологией создания которых СУ-155 трудится уже несколько лет. На Севастопольском проспекте уже возведен экспериментальный дом, где наружные панели утеплены минеральной ватой, а сверху смонтирован современный вентилируемый фасад. Получилось красиво и никаких швов, подчеркивает А. Мещеряков. Не исключен и такой вариант: слой утеплителя будут монтировать еще на заводе, а на стройплощадке останется только собрать легкий алюминиевый фасад. Гендиректор ЗАО СУ-155 уверен, что панельное домостроение в России еще поживет, ведь это самый дешевый и быстрый способ возведения жилья. Действительно, 24 этажный корпус серии И-155 монтируют всего за четыре с половиной месяца, а себестоимость 1 кв. м в панельных зданиях примерно на 20 % ниже, чем в монолитных.

Взгляд в будущее

В ГК ПИК глубоко убеждены в радужных перспективах панельного домостроения. Если взять скандинавские страны, близкие России по климатическим условиям, то там сооружают именно панельные дома, говорит Даромир Обуханич, и в планах нашей компании стоит дальнейшее активное возведение как раз таких зданий. На ближайшие несколько лет ДСК-2 и ДСК-3, входящие в ГК ПИК, будут загружены по полной программе. Генеральный директор ЗАО СУ-155 Александр Мещеряков к скандинавскому опыту относится критичнее, делая акцент на несопоставимости масштабов застройки. Еще несколько лет назад были совершенно другие нормы по теплопроводности, и подавляющее большинство типовых московских домов это однослойная панель, рассказывает он. Постепенно удалось перейти на трехслойную панель, однако огромной проблемой до сих пор остаются швы. В Европе ее решили оригинальным способом. На краях панелей есть пластиковые швеллеры, в которые после стыковки вставляют специальный профиль, и стык получается герметичным. Однако для осуществления этого нужны монтажники высокой квалификации. При наших объемах строительства такой путь не представляется возможным. Изучив европейский опыт, мы пришли к выводу, что необходимо самим создавать автоматические линии по производству современных железобетонных панелей. В пользу этого говорит и тот факт, что нашими разработками заинтересовались даже африканцы, ведь никакой другой метод не позволяет возводить дома с такой скоростью.

Процесс сноса в Москве хрущевок первого периода индустриального домостроения закончится в 2010 году, но останутся здания так называемых несносимых серий и районы 9 12‑этажной панельной застройки второй волны, расположенные в основном между Третьим транспортным кольцом и МКАД. Их, вероятнее всего, ожидает реновация, которая коренным образом изменит внешний вид и начинку старых добрых панелек. Эксперты уверены, что методика возведения сооружений из монолитного бетона и технология полносборного панельного домостроения вполне могут уживаться на одном рынке. Каждый из вариантов со своими достоинствами и недостатками занимает определенную нишу, и это равновесие сохранится еще долго.

Из-за дефицита свободных земельных участков в столице панельное домостроение станет смещаться в ближайшее Подмосковье. На рынке коммерческого жилья доля монолита, которая еще несколько лет назад была существенно меньше половины, сегодня превышает 70 %. Однако муниципальное строительство по большей части остается панельным. Правда, это все-таки здания новых серий П-44Т, П-46М, И-155 и т. п. Тому есть причина: при освоении больших территорий, когда за короткий срок нужно возвести недорогое социальное жилье, пожалуй, единственный вариант сооружать панельные дома.

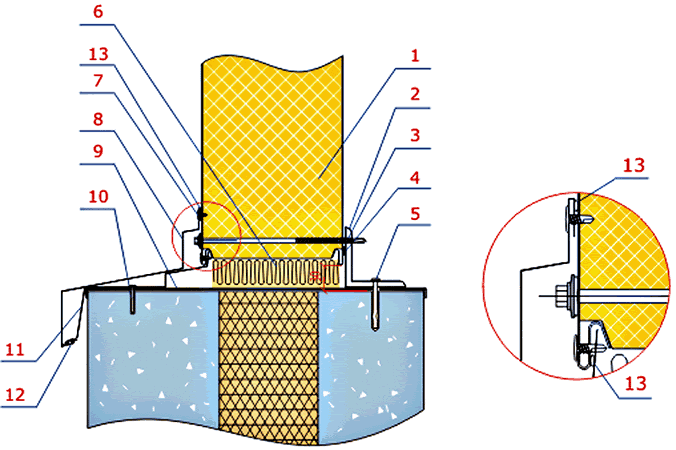

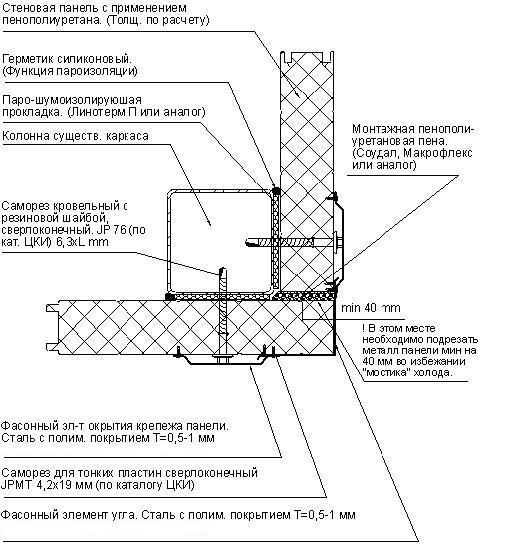

Узел . Примыкание панелей к цоколю здания.

Узлы соединения панелей.

Схема устройства угла здания

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Смирнов И.А. Деревянное зодчество: проблемы, реставрация, исследования. – Вологда: «Издательский Дом Вологжанин», 2005.

http://www.mount.ru/Opolovnikov.htm

http://www.mukhin.ru/stroysovet/woodhouse/02.html

http://derzod.by.ru/arhan.html

http://www.bibliotekar.ru/rusZod

http://gardenweb.ru/konstruktsii-derevyannykh-zdanii

http://t-nadzor.ru/zakon12/417.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/,Блочный дом

40