СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Нестандартные уроки как средство формирования интереса к классическому танцу детей подросткового возраста

Детям всегда интересна эта тема, просмотр балетов, слушание классической музыки. Они с удвольствием готовят презентации, либретто, кроссворды.Потому что лассический танец и его школа является единственной системой профессионального воспитания человеческого тела,которая существует вот уже более четыресот лет.

Просмотр содержимого документа

«Нестандартные уроки как средство формирования интереса к классическому танцу детей подросткового возраста»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №4»

Методическая разработка.

Сообщение

Тема: «Нестандартные уроки как средство формирования интереса к классическому танцу детей подросткового возраста»

Провела: преподаватель

Сукнева Инна Сергеевна_______

Ангарск – 2017 г.

Тема выпускной квалификационной работы: «Нестандартные уроки как средство формирования интереса к классическому танцу детей подросткового возраста»

Ключевые слова: классический танец, подростковый возраст, самодеятельный хореографический коллектив, мотив, нестандартные уроки, программа учебной дисциплины, музыкальное оформление.

Цель исследования: разработка и реализация программы по формированию интереса к классическому танцу детей подросткового возраста.

Объект исследования: занятия классическим танцем детей подросткового возраста.

Предмет исследования: нестандартные уроки как средство мотивации к занятиям классическим танцем детей подросткового возраста.

Методы исследования:

- теоретический анализ, изучение и обобщение психолого-педагогической, методической литературы по проблеме исследования;

- метод педагогического наблюдения;

- метод сравнительного анализа, выявляющий динамику формирования интереса к классическому танцу;

- метод анализа и обработки результатов, полученных в результате тестирования, бесед с руководителями хореографических коллективов и их участников;

- системно-структурный метод, позволяющий систематизировать и структурировать наработанный материал;

- метод обобщения психолого-педагогического опыта, опытно-экспериментальная работа;

Практическая значимость исследования: практической значимостью моей выпускной квалификационной работы является необходимость разработать программу учебной дисциплины «Классический танец» и применить её в практической деятельности преподавателя классического танца в самодеятельном хореографическом коллективе. Учебная программа может быть использована и творчески усовершенствована в урочной и внеурочной деятельности педагогов. Рекомендации могут быть полезны и другими работникам имеющим отношение к классическому танцу и воспитанию детей.

Структура и объем работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, состоящей из двух глав, заключения, списка использованной литературы и 11 приложений. Общий объём работы составляет … страниц машинописного текста.

Содержание

Введение……………………………………………………………………….....6

Глава 1. Теоретические основы. Формирование интереса к классическому танцу детей подросткового возраста…………………………………………..10

1.1.Классический танец как система…………………………………………...10

1.2.Формирование интереса детей подросткового возраста к классическому танцу……………………………………………………………………………..21

Выводы по первой главе………………………………………………………35

Глава 2. Практические аспекты. Нестандартные уроки как средство формирования интереса к классическому танцу детей подросткового возраста…………………………………………………………………………37

2.1. Нестандартные уроки как средство формирования интереса детей подросткового возраста к классическому танцу…………………………….37

2.2. Описание и результаты опытно-экспериментальной работы по программе………………………………………………………………………...46

2.3. Музыкальное сопровождение уроков классического танца……………51

Выводы по второй главе………………………………………………………58

Заключение………………………………………………………………………61

Список использованной литературы………………………………………….66

Приложение 1. Таблица 1 «Традиционные и нетрадиционные формы урока» (Г.К.Селевко)……………………………………………………………………68

Приложение 2. Таблица 2 «Соотношение традиционных и нетрадиционных форм уроков»……………………………………………………………………70

Приложение 3. Таблица 3 «Цели, сущность и механизм педагогических технологий»……………………………………………………………………..72

Приложение 4. Программа учебной дисциплины «Классический танец»…..

Приложение 5. Тест № 1 «Мотивации к достижению успеха в деятельности»

(по Т.Элерсу)…………………………………………………………………….73

Приложение 6. Контрольная группа. Уровень внутренней мотивации к занятиям классическим танцем………………………………………………...76

Приложение 7. Экспериментальная группа. Уровень внутренней мотивации к занятиям классическим танцем………………………………………………..77

Приложение 8. Тест №2 «Определение уровня внутренней мотивации к занятиям классическим танцем»………………………………………………78

Приложение 9. Мотивация к достижению успеха в деятельности Экспериментальная группа……………………………………………………..81

Приложение 10. Мотивация к достижению успеха в деятельности Контрольная группа……………………………………………………………82

Приложение 11. Музыкальное оформление урока. CD-диск …………………………………………………………………………………… 83

Введение

Классический танец и его школа являются единственной всеобъемлющей системой профессионального воспитания человеческого тела, существующей уже более четырехсот лет. Эта система наиболее правильно и гармонично развивает тело, активно исправляя физические недостатки, создавая правильную манеру исполнения, осанку.

Экзерсис классического танца – главное средство в развитии двигательного аппарата. Классический экзерсис является стержнем, на основе которого развиваются другие танцевальные экзерсисы. Уроки классического танца, в силу сложившейся системы классического танца, достаточно однотипны, и на первых порах обучения довольно скучны и однообразны. Необходимость методического разнообразия диктуется самим характером обучения классическим танцем, что представляет собой, прежде всего, бесконечную повторяемость одного и того же движения до появления необходимого исполнительского навыка.

Существует множество теоретических трудов, книг, учебных пособий по методике преподавания классического танца. В учебнике танца выдающегося педагога русской балетной школы А. Я. Вагановой подробно, шаг за шагом, излагаются основы классического балетного танца, так называемая «Система Вагановой». Изложенная в нем методика преподавания классического танца явилась выдающимся вкладом в теорию и практику балетного искусства, итогом достижений советской хореографической педагогики. Огромный вклад в развитие хореографии внесли Н.П. Базарова и В.П. Мей. Масштабность видения перспективы - вот что отличает это сочинение. Авторы скрупулезно указывают на требования, которые гарантируют успех и в старших классах, и позднее - в сценической деятельности.

Процесс преобразования и усовершенствования современной педагогической системы предполагает поиск новых идей, технологий, форм и методов организации учебного процесса с целью профессионально-творческого развития личности на основе ее внутренних мотивов, системы ценностей и профессиональных целей.

Для того чтобы классический танец не наскучил учащимся, а наоборот, с каждым годом дети все охотнее и осознанней посещали этот предмет, и возможно, в подростковом возрасте, начали наслаждаться занятиями по классике, необходимо вызвать интерес у детей к занятиям классическим танцем. Именно это заставляет педагога добиваться того, чтобы каждое занятие имело своё индивидуальное лицо. Формируя у участников самодеятельных хореографических коллективов интерес к классическому танцу, педагогу можно и нужно обратиться к проведению уроков в нестандартной форме. Им необходимо найти место в работе каждого педагога: содержательный, оригинально построенный урок не сможет не остаться в памяти ученика. Обогащая теоретический и практический опыт, проведение таких уроков свидетельствует и о попытках педагогов выйти за пределы шаблона в разработке методической структуры занятия.

Общие сведения о нестандартных уроках описаны в учебном пособии для вузов, автор Подласый И.П. « Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов». В учебном пособии Сычевой Г.Н. предлагаются авторские разработки нестандартных повторительно-обогатительных и интегрированных уроков в начальной школе. На таких уроках закрепляется пройденный материал, активизируется мыслительная деятельность учащихся, обогащается их словарный запас. В этом заключается их положительная сторона.

Нестандартные уроки – одно из важных средств обучения, они воспитывают у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, помогают развить и закрепить навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания. В нестандартных уроках заключены и большие воспитательные возможности: способствуя формированию вариативного способа мышления, нестандартные уроки необходимы в процессе преподавания классического танца для воспитания яркой и творческой личности.

Видя перед собой пример творческого отношения к делу среди своих наставников, ученики сами все время учатся творчеству и уже не представляет другого, возможного для себя стиля деятельности.

Исходя из вышесказанного, и беря во внимание мало изученность в специальной методической литературе вопроса разработки и проведения нестандартных уроков в сфере преподавания классического танца, мы пришли к заключению об актуальности и практической значимости решения проблемы, с чем связаны:

1.выбор темы выпускной квалификационной работы «Нестандартные уроки как средство формирования интереса к классическому танцу детей подросткового возраста».

2.желание изучить проблемный вопрос, его обобщить, проанализировать, а впоследствии разработать программу учебной дисциплины «Классический танец» и применить её в практической деятельности преподавателя классического танца в самодеятельном хореографическом коллективе.

Цель выпускной квалификационной работы: разработка и реализация программы по формированию интереса к классическому танцу детей подросткового возраста.

В соответствии с целью были определены следующие задачи исследования:

1.знакомство, систематизация и анализ литературы по данной теме;

2.выявление факторов положительной мотивации подростков к занятиям классическим танцем;

3.определение наиболее эффективных форм и методов проведения нетрадиционных уроков по классическому танцу.

4.разработка программы по формированию мотивации к урокам классического танца детей подросткового возраста, посредством нестандартных уроков и оценка её эффективности.

Объект исследования: занятия классическим танцем детей подросткового возраста.

Предмет исследования: нестандартные уроки как средство мотивации к занятиям классическим танцем детей подросткового возраста.

В связи с этим мы предположили, что нестандартная форма проведения уроков классического танца:

1.повышает его эффективность;

2.способствует поддержанию стабильного интереса к данному предмету;

3.способствует лучшему усвоению программного материала.

Методы исследования:

- теоретический анализ, изучение и обобщение психолого-педагогической, методической литературы по проблеме исследования;

- метод педагогического наблюдения;

- метод сравнительного анализа, выявляющий динамику формирования интереса к классическому танцу;

- метод анализа и обработки результатов, полученных в результате тестирования, бесед с руководителями хореографических коллективов и их участников;

- системно-структурный метод, позволяющий систематизировать и структурировать наработанный материал;

- метод обобщения психолого-педагогического опыта, опытно-экспериментальная работа;

Глава 1. Теоретические основы. Формирование интереса к классическому танцу детей подросткового возраста средствами нестандартных уроков

1.1. Классический танец как система

Задачей данной части является знакомство, систематизация и анализ литературы по классическому танцу.

Классический танец — система художественного мышления, оформляющего выразительность движений, присущих танцевальным проявлениям человека на различных стадиях культуры. В классический танец эти движения входят не в эмпирически данной форме, а в абстрагированном до формулы виде.

Исследования ученых показывают, что система классического танца формировалась на протяжении нескольких столетий, из множества движений народных плясок и бытовых танцев были взяты самые выразительные. Постепенно разрабатывались позиции ног и рук, положения корпуса и головы, а все танцевальные движения получили свои названия.

Как показывает практика, классический танец – это искусство, которое хранит в себе традиции прошлого и является свидетелем истории. Это наследие веков бережно хранит русская балетная школа. Однако в любительском танце, из-за особенностей организации образовательного процесса, у детей с менее богатыми физическими данными, соприкосновение с этим «наследием» выборочное. Старшеклассники не могут не являться носителями современной культуры. И «архаичность» классического танца словно отдаляет их от современного общества. Это конечно не так, знания о культуре предков всегда интересны современному человеку, но подростки стремятся влиться в современное общество, и для них важно одобрение сверстников. Поэтому в любительском, да и в профессиональном классическом танце возникает необходимость взаимодействия вековых традиций классического танца и современного искусства.

Прежде чем рассматривать проникновение современной культуры в классический танец, выделим главные особенности классического танца.

Обязательным принципом классического танца является выворотное положение ног. Выворотность – способность танцовщика к свободному развёртыванию ног наружу от бедра до кончиков пальцев (стопа параллельно линии плеч)[4].В любом положении, как на полу, так и в воздухе, стоя на 2-х или на одной ноге или в момент полёта в прыжке в классическом танце ноги всегда сохраняют выворотное положение.

В классическом танце утверждено пять позиций ног и четыре позиции рук, включая подготовительную.

Строго установлены положения корпуса, головы, плеч.

Строго установлены epaulement: развороты корпуса, ног и рук по отношению к зрителю и соответствующие им позы классического танца: en face, croise , efface , ecarte .

Строго установлено развитие движений наружу: en dehors, и внутрь en dedans.

Системой классического танца разработаны четкие группы движений: сгибать и приседать – plie , вытягивать – tendu , поднимать- rеlever, скользить – glisser , прыгать – sauter , бросать – elanser , поворачивать – tourner[4].

Для классического танца в XX веке начали использовать музыку современных композиторов и современную хореографию. Первыми стали представлять современный классический танец как «неоклассику» великие балетмейстеры XX века Фокин и Баланчин ещё в начале века в Дягилевской антрепризе. Это проникновение в классический танец современной хореографии обогатило его новыми выразительными средствами, в том числе движениями рук, корпуса и ног. Так к примеру, раньше позиции рук в классическом танце были довольно строго нормированы, как и движения корпуса, и традиция эта велась от ношения корсетов и узких рукавов и от стремления дворцового этикета нормировать всё и вся. Помимо этого современный танец «разрешил» использовать наряду с выворотными позициями ног и невыворотные положения ног[15].

Сюжет классического танца теперь мог быть не только изысканно возвышенным (как это было принято в эпоху классицизма и романтизма), но и «земным», понятным и повседневным. Например, балерина могла передавать свои эмоции от прогулки на автомобиле, а не изображать исключительно принцесс, фей, сильфид и богинь. Однако более «раскрепощенный» корпус и экспрессивные движения рук и головы затрудняли устойчивость на пальцах, поэтому пуанты в неоклассическом танце стали использоваться не так часто, либо вообще перестали использоваться[15].

Конечно, использование современной хореографии тесно связано с желанием максимально отразить в танце современную музыку как симфоническую (Шостакович, Стравинский, Шнитке), так и новую, появившуюся уже в XX веке, используя такие направления, как джаз и рок)[15].

В последнее время актуальными стали произведения в стиле «фэнтази» (сказки о несуществующих цивилизациях и «об альтернативном» прошлом). Классическому танцу повезло, этот жанр литературы предпочитает наличие магии и мифических существ, что очень подходит к танцу на пуантах. Экранизация этих произведений и создание оригинальных сценариев для фильмов в жанре «фэнтази» не только сделали жанр популярней, но и дали возможность хореографии использовать музыку из фильмов для постановок танцев.

Проникновение современного искусства в классический танец в любительских хореографических коллективах помогает сохранять состав детей до старшего подросткового возраста, да и юношеского возраста тоже, и привлекает подростков к занятиям классическим танцем, которые раньше им вовсе не занимались.

При этом следует помнить, что классический танец не статичная форма, его техника, эстетика постоянно совершенствуется и видоизменяется, его резервы слишком велики, чтобы замыкать его в определённых рамках, его нельзя назвать архаичным и неинтересным для современного культурного человека. В этом мы можем убедить и современного подростка.

Термином «классический танец» пользуется весь танцевальный мир, обозначая им определенный вид хореографической пластики. Он представляет собой четко выработанную систему движений, в которой нет ничего случайного, ничего лишнего.

Говоря о классическом танце, как о фундаменте, мы чётко представляем себе, что именно классический танец обладает наиболее совершенной системой обучения и тренировки танцовщика, основанной на глубоких анатомических и физиологических закономерностях, занимая среди других специальных предметов особое место и являясь основой высокой исполнительской культуры (не только для исполнителей классического профиля).

Эта система движений, призванная делать тело дисциплинированным, подвижным и прекрасным, превращая его в чуткий инструмент, послушный воле балетмейстера и самого исполнителя.

«Надвременный» смысл классики и заключен в самом ее фундаменте, той нерушимой базе, которую мы называем школой классического танца. Важно подчеркнуть, что на протяжении пяти столетий классический танец формировался и развивался не только как художественно-эстетическая система, но и как научная система воспитания человеческого тела. Именно этим и определяется сущность классического танца: развивается и воспитывается сумма универсальных качеств, технических приёмов и исполнительских навыков, составляющих исполнительский потенциал танцовщика, обладание которым позволяет ему осваивать любой танцевальный материал – как профессионала, так и любого участника самодеятельности[19].

Изучение основ классического танца – процесс сложный, требующий от учащихся постоянного труда, внимания, воли. Но это также и счастливый процесс познания прекрасного путем формирования собственного организма, воспитания в нем красоты, гармонии и благородства движений и чувств.

Классический танец в своем чистом виде достаточно профессионален (то есть, относится к профессии), преподавание же его в самодеятельных хореографических коллективах имеет свои особенности, что, как уже было сказано ваше, обусловлено целями, задачами, а также организацией и содержанием образовательного процесса в хореографических коллективах подобного рода.

Начинать знакомить детей с основными эстетическими особенностями классического танца можно в возрасте от 7 до 9 лет. В этот возрастной период, им можно дать понятия, такие как:

1. Чёткость линий танца (его геометричность). Ребенку до 10 лет легче воспринимать прямые линии, а округлые слишком сложны по внутримышечной и пространственной координации.

2. Принцип выворотности ног (сначала неполная: «не косолапить», пятки – внутрь, носок – наружу).

3. Принцип зрительной легкости исполнения (на основе умения прыгать).

Этот танец еще нельзя назвать классическим танцем, так как не используются все его элементы, а лишь некоторые шаги и позы, ещё не достигнут тот уровень мастерства, который предполагает школа классического танца. Такой танец совмещает в себе удобные движения из народного, историко-бытового, эстрадного танцев. Его принято называть детским, он лишь подготавливает основные группы мышц и воспитывает вкус ребенка, а так же учит работать в определенном ритме и с определенной скоростью.

Более детально начинают изучать классический танец дети с 9- 10лет. В этом возрасте дети физически готовы к восприятию сложной координации классического танца, а детский танец помогает воспринимать эстетику классического танца, где важна геометрическая точность, лёгкость и максимальная амплитуда выворотности ног.

Перед тем, как начинать обучение классическому танцу, педагог должен выбрать из всего множества элементов именно те, которые составят базу для начинающих танцоров. Ведь для первоначального освоения классического танца не обязательно изучать и прорабатывать все движения экзерсиса, т.к. есть основные, которые должен знать и качественно уметь исполнить каждый ребенок, занимающийся танцами. Различные прыжковые комбинации, представленные на середине, помогают развивать координацию движения, музыкальность и чувство ритма ребенка, учат двигаться по точно заданному рисунку.

В самодеятельном хореографическом коллективе дети должны заниматься классикой два-три раза в неделю. Эти занятия сыграют огромную роль в физическом развитии ребенка, в росте его мастерства и, что самое главное, в его воспитании.

Однако многие руководители детских коллективов односторонне понимают эту задачу. Они стараются ознакомить детей с возможно большим числом элементов классического танца, не добиваясь подлинного профессионализма в их исполнении. В связи с этим возникает очень важный вопрос – о профессионализме подлинном и мнимом.

В детском хореографическом коллективе комплекс элементов классического танца должен быть весьма ограниченным. Но исполнение этих элементов почти не должно отличаться от исполнения профессионалов.

Пусть педагог за год добьется профессионального исполнения 5-6 элементов классического танца (в отличие от 15 в хореографическом училище). Это будет подлинным профессионализмом. Изучение же 15 элементов в год приведет к низкопробности, дурному тону и небрежности, что говорит о профессионализме мнимом.

Кроме того, подлинный профессионализм привьет ребенку вкус к настоящей красоте классического танца, воспитает в нем сознание необходимости упорной работы для достижения правильности исполнения, сыграет важную воспитательную роль. Мнимый же профессионализм приучит ребенка к небрежности, нежеланию упорно трудиться, достижению успеха легким трудом.

При этом наиболее важным вопросом, от решения которого зависят перспективы дальнейшего развития любого хореографического коллектива, является организация процесса преподавания классического танца, без чего богатейшие возможности танцевального искусства не могут быть целенаправленно и действенно использованы, как в постановочном, так и в воспитательном процессе.

В процессе преподавания классического танца в самодеятельном хореографическом коллективе имеют место свои особенности:

- значительно меньше объём изучаемого материала (всё зависит от жанровой направленности коллектива и потребностей балетмейстеров);

- ниже уровень требований к способностям и физическим данным участников коллектива;

- значительно меньше недельная нагрузка;

- более дифференцированный подход к различным группам участников коллектива, требующий гибкого варьирования в подаче изучаемого материала;

- учебный материал подбирается с учётом возможностей каждой учебной группы участников коллектива.

Такая организация процесса преподавания классического танца наиболее полно отвечает задачам комплексного подхода к обучению и воспитанию детей в самодеятельном хореографическом коллективе, даёт возможность не только овладеть основами хореографии, в том числе основами классического танца, но и углубить общие знания предметов, сделать эти знания всесторонними, связав танец с широким кругом явлений жизни и искусства, что, в свою очередь, обеспечивает эстетическое воспитание и наиболее полное развитие индивидуальных способностей личности.

Необходимо продолжать преподавать занятия классического танца в СХК для детей подросткового возраста, так как занятия классическим танцем позволяют развить гибкость, координацию движений, укрепить опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию выносливости, физическому и интеллектуальному развитию, а также учат управлять своим телом. Тем более что в этом возрасти, дети исполняют движения уже осознанно. Занятия в самодеятельном хореографическом коллективе подростки посещают, по собственному желанию, как правило, родители к тому времени уже практически не влияют на выбор ребенка. Возникает проблема, подросток, приходя на занятия современным танцем, сталкивается с уроком классики, так как это обязательная дисциплина хореографии. Соответственно, многие подростки не хотят познавать азы хореографии, так как не все понимают, для чего нужны занятия классическим танцем. Многие подумают, зачем заниматься «старым», когда есть множество новых современных направлений. Но нужно понимать, что все новое берет свое начало из танцев прошлых столетий. Так классика впитала в себя все самые изящные движения из народных и бытовых танцев нескольких веков, постепенно совершенствуя позиции рук и ног, положения головы и тела.

Убедить подростка в том, что они не обходимы, становится сложнее, чем ребенка. Так как коренные преобразования происходят в строении мотивационной сферы подростка. Она приобретает иерархический характер, мотивы становятся не непосредственно действующими, а возникающими на основе сознательно принятого решения, многие интересы принимают характер стойкого увлечения, направленного на реализацию будущего, осознание своей жизненной перспективы и профессиональных намерений. Поэтому чтобы замотивировать подростков к занятиям классическим танцем, необходимо объяснить для чего нужны уроки классики, каким образом они пригодятся в жизни, в профессии, и конечно же, чтоб такие уроки не наскучили, а заинтересовали ребят, необходимо разнообразить классические занятия, прибегнуть к нестандартному подходу проведения занятий классическим танцем.

Классический танец – это основа любых видов танцев, Было бы ошибкой полагать, что классический танец консервативен, как бы обособлен, замкнут и отчуждён от других дисциплин и жанров хореографии. Напротив он находится с ними в теснейшей связи, все хореографические дисциплины в той или иной мере пользуются исполнительской техникой классического танца, что помогает обрести им более высокий и совершенный исполнительский уровень.

Говоря о месте классического танца в системе межпредметного взаимодействия танцевальных дисциплин в образовательном процессе самодеятельного хореографического коллектива необходимо отметить следующие моменты:

Наиболее очевидной является связь классического танца с другими танцевальными дисциплинами по линии согласованного прохождения элементов и технических приёмов, определённых программой.

Планируя сроки прохождения программного материала по соответствующим периодам обучения (четверть, полугодие, год), преподаватель классического танца, прежде всего, учитывает, с какими из изучаемых элементов ученики будут иметь дело на других дисциплинах и в репертуарных номерах коллектива.

Рад элементов не могут использоваться и должны быть выучены заранее, чем они будут применять в сценических танцевальных комбинациях.

В основе учебной танцевальной подготовки участников самодеятельного коллектива лежит система упражнений классического танца. Он по праву считается главным в процессе подготовки исполнителей. И это закономерно, поскольку классический танец и его Школа являются единственной всеобъемлющей системой воспитания человеческого тела, существующей уже более четырехсот лет[5].

Поэтому сущность межпредметного взаимодействия танцевальных дисциплин определяется тем, что классический танец формирует, развивает и воспитывает сумму универсальных качеств, технических приёмов и исполнительских навыков, обладание которыми позволяет исполнителю любого танцевального жанра и направления осваивать самый разнообразный танцевальный материал. А это:

Разрабатываются природные данные: выворотность, стопа, шаг, гибкость.

Исправляются незначительные природные недостатки (лордоз, кифоз, сутулость, косолапость, сколиоз и пр.).

Вырабатывается правильная, так называемая, «балетная осанка».

Правильно формируются основные группы мышц ног, корпуса, рук, шеи.

Вырабатываются навыки устойчивости в статике и динамике движений.

Развиваются сила и выносливость.

Вырабатываются навыки правильного исполнения прыжка и вращения.

Закладываются основы точной координации движений, ученик умеет ощущать позу и ракурс, развивается ощущение пространства.

Вырабатывается умение владеть танцевальной фразировкой.

Формируется навык грамотного и рационального распределения усилий при исполнении объёмных танцевальных комбинаций, требующих значительных перемещений в пространстве.

Вырабатывается танцевальная манера, ощущение стиля и пластики движения.

Развивается художественный вкус и чувство мер.

Исполнение танцевальных форм учениками эмоционально отзывчиво и обладает навыками музыкально-пластического интонирования: дети слышат не только ритм, но и тему, мелодию.

Формируются такие черты и качества характера: профессиональное внимание, быстрота запоминания учебно-танцевальных заданий, движенческая память, исполнительская воля, самокритичность, самоконтроль, умение работать в ансамбле с другими исполнителями, развитое чувство коллективизма, целеустремлённость, умение преодолевать трудности, широкий кругозор.

Экзерсис, основанный на классическом танце, давно доказал право на первое место в освоении танцевального искусства. Эта система является наиболее разработанной, стройной и продуманной. Упражнения классической системы очень последовательны, каждое из них имеет свою определенную задачу и не только тренируют тело, но и обогащают его запасом движений, которые становятся выразительным средством танца.

Какие бы новшества ни привносило в хореографию время, какие бы современные веяния ни появлялись в танце, классический экзерсис является стержнем, на основе которого развиваются множество танцевальных направлений.

Поэтому необходимо помнить, что центр тяжести межпредметных связей находится не столько в формальном согласовании элементов, изучаемых танцевальными дисциплинами, сколько в совместной и согласованной работе всех участников творческого процесса в формировании суммы качеств участника хореографического коллектива.

Заложенные на основе классического танца качества, должны быть максимально использованы, развиты и обогащены смежными направлениями хореографического творчества в соответствии со своей спецификой.

И, как показывает практика, основным инструментом осуществления успешных межпредметных взаимодействий остаётся единство педагогических требований, выработанных коллективом преподавателей-единомышленников, когда результаты педагога классического танца не только широко используются в полной мере, но и в значительной мере приумножаются.

1.2. Формирование интереса детей подросткового возраста

к классическому танцу

Задачей данной части является рассмотрение и выявление факторов положительной мотивации подростков к занятиям классическим танцем.

Подростковый возраст — это стадия развития личности, которая обычно начинается с 11-12 и продолжается до 16—17 лет — период, когда человек входит во «взрослую жизнь».

Этот возраст представляет собой период взросления, характеризующийся интенсивными психологическими и физическими изменениями, бурной физиологической перестройкой организма. Подросток начинает быстро расти — темпы роста можно сравнить только с внутриутробным периодом и возрастом от рождения до 2-х лет. Причем, рост скелета идет быстрее, чем развитие мышечной ткани, отсюда нескладность, непропорциональность, угловатость фигуры. Резко увеличивается объем сердца и легких, глубины дыхания для обеспечения растущего организма кислородом. Характерными являются также значительные колебания артериального давления, нередко в сторону повышения, частые головные боли.

Идет серьезная гормональная перестройка, половое созревание. У девочек растет количество эстрогенов, у мальчиков — тестостерона. У представителей обоих полов наблюдается рост уровня надпочечниковых андрогенов, вызывающий развитие вторичных половых признаков. Гормональные изменения вызывают резкие перепады настроения, повышенную, нестабильную эмоциональность, неуправляемость настроения, повышенную возбудимость, импульсивность. [21].

Подростковый возраст — это возраст пытливого ума, жадного стремления к познанию, возраст исканий, особенно если это имеет общественное значение, возраст кипучей деятельности, энергичных движений. Эти качества часто находят свое проявление в весьма неорганизованной форме. [10].

Учеба перестает быть главной и самой важной задачей. Как утверждают психологи, ведущей деятельностью в этом возрасте становится личностное общение со сверстниками. Снижается продуктивность умственной деятельности в связи с тем, что происходит формирование абстрактного, теоретического мышления, то есть конкретное мышление сменяется логическим. Именно новым для подростка механизмом логического мышления и объясняется рост критичности. Он уже не принимает постулаты взрослых на веру, он требует доказательств и обоснований.

В это время происходит жизненное самоопределение подростка, формируются планы на будущее. Идет активный поиск своего «Я» и экспериментирование в разных социальных ролях. Подросток изменяется сам, пытается понять самого себя и свои возможности. Изменяются требования и ожидания, предъявляемые к нему другими людьми. Он вынужден постоянно подстраиваться, приспосабливаться к новым условиям и ситуациям, но не всегда это происходит успешно.

Сильно выраженное стремление разобраться в самом себе (самопознание) часто наносит ущерб развитию отношений с внешним миром. Внутренний кризис самооценки подростка возникает в связи с расширением и ростом возможностей, с одной стороны, и сохранением детско-школьного статуса, с другой.

В этот же период происходит становление мировоззрения молодого человека. Оно иногда проходит через отвержение ценностей, активное неприятие и нарушение установленных правил, негативизм, поиск себя и своего места среди других. Подросток испытывает внутренний конфликт: возникающие взрослые мировоззренческие вопросы создают ощущение глобальной неразрешимости. Несовершеннолетние часто верят в уникальность собственных проблем и переживаний, что порождает чувство одиночества и подавленности. [21].

Подросток через собственные душевные муки обогащает сферу своих чувств и мыслей, он проходит трудную школу идентификации с собой и с другими, впервые овладевая опытом целенаправленного обособления. Все это помогает ему отстаивать свое право быть личностью. [13].

Подросток начинает по-новому оценивать свои отношения с семьей. Стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех тех, кто привычно, из года в год оказывал на него влияние, и в первую очередь это относится к родительской семье. Отчуждение по отношению к семье внешне выражается в негативизме - в стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого направлено отчуждение. Негативизм - первичная форма механизма отчуждения, и она же является началом активного поиска подростком собственной уникальной сущности, собственного "Я".

Стремление осознать и развить свою уникальность, пробуждающееся чувство личности требуют от отрока обособления от семейного "Мы", доселе поддерживающего в нем чувство защищенности традициями и эмоциональной направленностью на него. Однако реально находиться наедине со своим "Я" подросток еще не может. Он еще не способен глубоко и объективно оценивать самого себя; он не способен в одиночестве предстать перед миром людей как уникальная личность, которой он стремится стать. Его потерянное "Я" стремится к "Мы". Но на этот раз это "Мы" ("Мы - группа", У.Г.Самнер) составляют сверстники. Это период, когда подросток начинает ценить свои отношения со сверстниками. Общение с теми, кто обладает таким же, как у него, жизненным опытом, дает возможность подростку смотреть на себя по-новому. Стремление идентифицироваться с себе подобными порождает столь ценимую в общечеловеческой культуре потребность в друге. Сама дружба и служение ей становятся одной из значимых ценностей в отрочестве. Именно через дружбу отрок усваивает черты высокого взаимодействия людей: сотрудничество, взаимопомощь, взаимовыручка, риск ради другого и т.п. Дружба дает также возможность через доверительные отношения глубже познать другого и самого себя. При этом именно в отрочестве человек начинает постигать, как глубоко (а иногда и непоправимо для дружбы) ранит измена, выражающаяся в разглашении доверительных откровений или в обращении этих откровений против самого друга в ситуации запальчивых споров, выяснении отношений, ссор. Дружба, таким образом, не только учит прекрасным порывам и служению другому, но и сложным рефлексиям на другого не только в момент доверительного общения, но и в проекции будущего.

Отрочество при всей сложности психологических взаимодействий с другими людьми (взрослыми и сверстниками) имеет глубинную привлекательность своей направленностью на созидание. Именно в отрочестве подросток нацелен на поиск новых, продуктивных форм общения - со сверстниками, со своими кумирами, с теми, кого любит и уважает. Стремление к созиданию проявляется и в сфере осваиваемых идей и знаний. [14].

Очень важное значение имеет возникающее у подростка чувство принадлежности к особой «подростковой» общности, ценности которой являются основой для собственных нравственных оценок. Подросток стремится следовать за модой и идеалами, принятыми в молодежной группе. Огромное влияние на их формирование оказывают средства массовой информации. Для данного возраста характерно стремление к признанию собственных заслуг в своей значимой подростковой среде. На первый план выходит острая потребность в признании, самоутверждении. Мир вокруг распадается на «своих» и «чужих», причем взаимоотношения между этими группами в представлении подростков порой резко антагонистичны.

Психологи отмечают, что противоречие подросткового возраста заключается часто в том, что ребенок стремится получить статус взрослых и взрослые возможности, но не спешит возложить на себя ответственность взрослых, избегает ее. Подросток часто отказывается принимать оценки и жизненный опыт родителей, даже если понимает их правоту. Ему хочется получить свой собственный уникальный и неповторимый опыт, сделать свои ошибки и учиться именно на них. [2].

Эмоциональное состояние характеризуется силой чувств и трудностью в управлении ими. «Пусть ваш воспитанник будет ершистым, непокорным, своевольным - это несравненно лучше, чем безмолвная покорность, безволие. Безволие, никчемность - родная сестра подлости». [8]

Для этого возраста занятия могут проводиться 3 раза в неделю, продолжительностью до 1,5 часа. Происходит изучение более сложных движений, комбинаций, осуществляются более объемные постановочные работы.

Начиная с 11-12 лет, ребёнок вступает в подростковые проблемы общения, проблемы самоидентификации через оценку сверстниками. Они уже не желают быть вне современной культуры, так как хочется быть как все. К этому времени детям предлагается ознакомиться с некоторыми элементами современного танца, разучиваются фрагменты из современных балетов. Этим мы даём понять ребенку, что в танце усложняется координация рук и корпуса, усложняется задача устоять на ногах с отклонением корпуса, и даются эстетические представления о современном танце.

Современный танец очень эмоционально точен и выразителен, он экспрессивен. Эти качества, несомненно, украсят и чисто классические танцы, и помогут ребенку пластически выразить смысл танца.

Однако, современный танец без точной координации становится «корявым», пропадает слитность исполнения, уходит смысловая выразительность. Не секрет, что тело, зажатое и невыразительное эмоционально, неприятно для восприятия собеседником и приносит дискомфорт его обладателю.

А кроме того использование принципов современного танца в танцах на классической основе позволяют подростку воспринимать классический танец, как часть современной, а значит и молодёжной культуры. Особенно нравится подросткам в неоклассических и современных танцах то, что могут использоваться современные музыкальные материалы и современные направления моды в костюмах.

Ко всему вышесказанному добавим лишь, в конкурсах классического танца городского, регионального, Всероссийского и Международного уровней есть специальные номинации «неоклассика» или обязательное исполнение одного-двух танцев с использованием современной хореографии, так как они лучше раскрывают артистические способности конкурсантов, чем технически сложные классические вариации. Современная хореография необходима для успешных конкурсных выступлений.

Используя современную хореографию в ее сложных и самых «изящных» проявлениях и сочетаниях с классическим танцем, мы помогаем подростку ориентироваться в потоке современной культуры и понимать, что искусство должно быть проводником информации и носить очищающую функцию.

Изучая современный танец на базе освоения классической хореографии, мы помогаем ребенку найти общий язык с детьми-носителями современной хореографии и культуры в целом, успешно конкурировать на конкурсах, понимать классический танец, как точный, выразительный, смысловой танец. И принять его, как актуальный для современных детей.

Все таки, чтобы добиться высот в современной хореографии, нужно сформировать интерес положительную мотивацию обучения классическому танцу.

Мотив – это то, что вызывает определенные действия человека. Мотив находится «внутри» человека, имеет «персональный» характер, зависит от множества внешних и внутренних по отношению к человеку факторов, а также от действия других, возникающих параллельно с ним мотивов.

Под мотивами мы понимаем активные движущие силы, определяющие поведение живых существ. Это может быть упорная работа, с воодушевлением и энтузиазмом, а может быть уклонение от нее. Поведение может иметь любые другие формы проявления. Всегда следует искать мотивы поведения.

Поведение человека обычно определяется не одним мотивом, а их совокупностью, в которой мотивы могут находиться в определенном соотношении друг с другом по степени их воздействия на поведение человека. Поэтому мотивационная структура человека может рассматриваться как основа осуществления им определенных действий.

Мотивирование - это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к определенным действиям путем побуждения в нем определенных мотивов. Мотивирование составляет основу управления человеком. Эффективность управления в очень большой степени зависит от того, насколько успешно осуществляется процесс мотивирования.

В настоящее время выделяют два типа мотивирования:

путем внешних воздействий у человека возникают определенные мотивы, которые побуждают человека к осуществлению определенных действий, что приводит к желаемому для мотивирующего субъекта результату. При таком типе мотивирования надо хорошо знать, какие мотивы могут побуждать человека к желательным действиям, и то, как вызвать эти мотивы. Этот тип мотивирования во многом напоминает вариант торговой сделки: «Я даю тебе, что ты хочешь, а ты даешь мне, что я хочу». Если у двух сторон не оказывается точек взаимодействия, то и процесс мотивирования не сможет состояться;

формирование определенной мотивационной структуры человека. В этом случае основное внимание обращается на то, чтобы развивать и усилить желательные для субъекта мотивирования мотивы человека и, наоборот, ослабить те мотивы, которые мешают эффективному управлению человеком. Этот тип мотивирования требует больших усилий, знаний и способностей для его осуществления, но его результаты в целом существенно и превосходят результаты первого типа мотивирования.

Первый и второй тип мотивирования не следует противопоставлять, так как в современной практике управления эффективно управляемые стремятся их сочетать.

Мотив - это побудительная причина, повод к какому-нибудь действию (словарь под ред. Ожегова С.И.). Он может носить кратковременный характер, либо стабильный. Моя задача сформировать у детей, занимающихся в коллективе стабильную мотивацию к занятиям хореографией. Чтобы воспитать у ребёнка здоровое стремление к достижению намеченной цели. [22].

Ученые уже давно доказали, что каждому человеку свойственна определенная мотивационная структура, которая в конкретной ситуации приводит к вполне определенным действиям. То, что свойственно отдельным людям, применимо и для мотивации групп.

Из анализа ряда исследователей, посвященные проблемам мотивации учения (Маркова М.Д., Якобсон П.М., Божович Л.И.) выяснено, что условия формирования положительной мотивации на занятиях, в том числе и на занятиях классического танца, следующие:

1) учет особенностей развития мотивационной сферы учащихся данного возраста;

2) определение путей и средств развития мотивации на занятиях классическим танцем с учетом передового педагогического опыта.

Воспитывая мотивацию учения у детей подросткового возраста, следует учитывать те новообразования, на которые указывают психологи:

1) потребность во взрослости; особая восприимчивость к усвоению способов, навыков, норм поведения;

2) общая активность детей и готовность осознать себя как личность и оценить потребности к самовыражению;

3) широта интересов.

Однако необходимо учитывать и то отрицательное, что снижает уровень развития мотивационной сферы детей данного возрастного типа. Необходимо учитывать, что у подростков наблюдается:

1) незрелость оценок себя и другого;

2) неприятие на веру слов (необходимо аргументированное доказательство);

3) недопонимание занятий классическим танцем для будущего;

4) неустойчивые интересы.

Это возраст зарождения мотивов самообразования. Складывается сама система мотивов, осознаются мотивы через сопоставление мотивов одноклассников.

Путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления человеком.

Методы формирования положительной мотивации можно разделить на три группы: словесные, практические, наглядные.

Словесные методы основываются на объяснении, беседе, рассказе.

Практические - на обучении навыкам хореографии.

Важным методом воздействия на детей является наглядный метод. Исполнительское мастерство педагога-руководителя, его профессиональный показ порой восхищает детей, вызывает стремление ему подражать. Поэтому преподаватель должен обладать достаточно грамотным и выразительным показом. Этот метод имеет решающее значение в воспитании детей. Они воспроизводят методику исполнения движений своего педагога, впитывают не только грамотный и выразительный показ, но и его возможные ошибки. Дети подражают своему педагогу в манере и характере исполнения движений, порой копируют и постановку рук, корпуса, головы. По исполнению детей можно определить качество знаний педагога, его стиль работы. Поэтому, пользуясь методом наглядного показа, необходимо быть предельно внимательным, чтобы исключить те недочеты, которые проявляются в исполнительстве.

Каждый педагог, в зависимости от степени владения теми или иными методами, предпочитает использовать определенный путь воздействия на детей. Чаще всего это метод убеждения. Этот метод используется не от случая к случаю. Он должен быть целенаправленным, систематическим, и тогда он станет действенным.

Метод убеждения требует от педагога огромного терпения, образованности и тактичного поведения. Дети порой не сразу понимают педагога. Это бывает от неумения ребенка слушать и слышать, что от него требуется. Это качество характера воспитывается постепенно в культуре общения ребенка. Поэтому педагогу надо проявить максимум педагогического мастерства и любви к детям при использовании этого метода.

В практике работы педагоги нередко опираются на побуждения, принуждения, приказы, что является составной частью структуры отрицательной мотивации, снижает эффективность воспитания положительного отношения к обучению и чего следует, по возможности, избегать.

Для повышения нравственного потенциала личности ребенка, развития его активности, важно постоянно обновлять и обогащать используемые формы и методы. Воспитательную функцию берут на себя и органы самоуправления - лидеры в группе, старосты. Наличие у детей в коллективе единой, нравственно-привлекательной цели сплачивает коллектив, настраивает на единый творческий ритм, ставит во главу общий, реально выполнимый интерес.

К одному из основных факторов, обеспечивающих активность детей на занятиях, относятся строгие морально-этические нормы, которые имеют большое воспитательное воздействие. Открытые отношения между детьми, педагогом и учениками, наличие здорового мнения в коллективе и активного творческого процесса побуждает детей соотносить интересы личные с интересами групповыми, коллективными. У них воспитывается чувство ответственности за других, дисциплинированность, если у каждого есть определенная обязанность, и они знают, что ее никто не выполнит. Это приносит детям большое удовлетворение и, естественно, их активная позиция в коллективе становится выразительнее.

У каждого преподавателя свой стиль работы, своя методика и система требований. От их характера, последовательности и содержания зависит развитие коллектива, становление его нравственных основ.

Практика показывает, что чем выше и более обоснованы требования преподавателя, тем выше организация его работы, нравственный настрой детей. И, наоборот, чем ниже уровень требований, тем ниже показатели в коллективе. Но в любом случае, если педагог правильно формирует свои требования и они отвечают определенным условиям, он должен помнить, что они должны быть: последовательны, понятны, оправданы и посильны для выполнения.

Интересы, желания, намерения, задачи и цели играют инструментальную роль в системе мотивационных факторов. В формировании мотивации к занятиям хореографией, несомненно, особо значимым является интерес. Он служит необходимой предпосылкой обучения. [8].

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала ребят, формирование у них устойчивой мотивации к занятиям классическим танцем и достижение ими высокого результата используются различные формы работы.

Нестандартные уроки – одна из форм повышения интереса к классическому танцу. В целях повышения эффективности воспитательной работы важно использовать проблемную методику. В отличие от традиционной, когда детям сообщается «готовая» информация обучения, проблемная методика предлагает нам более активную умственную и эмоциональную деятельность.

В процессе занятий можно предложить детям дополнить танцевальную комбинацию или сочинить ее полностью, исполнить то или иное движение, которое не касается их программы обучения. Дети сначала робко, а потом и смело, при поддержке преподавателя, активно включаются в творческую работу. Важно, чтобы ребенок смог применить свои знания и желания в осуществлении задуманного.

Применение нетрадиционных форм уроков, в частности урока-игры, урока-дискуссии – это мощный стимул в обучении, сильная и разнообразная мотивация. Посредством таких уроков гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса, отчасти потому, что человеку по своей природе нравится играть, другой причиной является то, что мотивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной деятельности. Некоторые подростки участвуют в играх, чтобы реализовать свои способности и потенциальные возможности, не находящие выхода в других видах учебной деятельности, другие – чтобы получить высокую оценку, третьи – чтобы показать себя перед коллективом, четвертые решают свои коммуникативные проблемы и т. п.

Так же для положительной мотивации детей к занятиям классическим танцем можно использовать технологию сотрудничества. Данная технология позволяет организовать учебный процесс по программе в тех формах, которые традиционно применяются на занятиях хореографией.

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях классическим танцем включает: индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу.

В первом случае учащиеся разбиваются на группы в несколько человек. Группам даются определенные задания, например, самостоятельно повторить разученные танцевальные элементы. Это чрезвычайно эффективная работа для усвоения нового материала каждым ребенком.

Разновидностью индивидуально-групповой работы может служить, например, индивидуальная работа в команде. Члены команды помогают друг другу при выполнении своих индивидуальных заданий, проверяют, указывают на ошибки.

Эти и многие другие способы нестандартного проведения урока классического танца вдохновляют, заинтересовывают, мотивируют детей к занятиям классикой, работе над собой. [11].

Выводы по первой главе

Таким образом, рассмотрев вышеизложенное, установили, что классический танец одно из главных выразительных средств балетного искусства. Представляет собой исторически сложившуюся, упорядоченную систему танцевальных движений, которая формировалась на протяжении многих веков и у многих народов.

Классический танец - это основа, без которой не может состояться ни один профессиональный танцовщик или любитель. Именно с этой дисциплины следует начинать своё знакомство с миром хореографии, поскольку без основ классического танца невозможно грамотно овладеть другими видами танца, поскольку именно классический танец формирует силу мышц, их эластичность, вырабатывает апломб, формирует шаг и развивает координацию. Овладев техникой классического танца, возможно без труда овладеть и другими жанрами хореографии, такими как историко-бытовой, народный, бальный и современный.

При этом следует помнить, что классический танец не статичная форма, его техника, эстетика постоянно совершенствуется и видоизменяется, его резервы слишком велики, чтобы замыкать его в определённых рамках, его нельзя назвать архаичным и неинтересным для современного культурного человека.

Подростковый возраст это стадия развития личности, которая представляет собой период взросления, характеризующийся интенсивными психологическими и физическими изменениями, бурной физиологической перестройкой организма. В этот период необходимо найти контакт с подростком, мотивировать и направить его в нужном направлении, как в жизни, так и в хореографии. Используя современную хореографию в ее сложных и самых «изящных» проявлениях и сочетаниях с классическим танцем, мы помогаем подростку ориентироваться в потоке современной культуры и понимать, что искусство должно быть проводником информации и носить очищающую функцию. Мы помогаем подростку принять классический танец как точный, выразительный, смысловой и актуальный танец в современном мире.

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала подростков, формирование у них устойчивой мотивации к занятиям классическим танцем и достижение ими высокого результата используются различные формы работы.

Нестандартные уроки – одна из форм повышения интереса к классическому танцу. В целях повышения эффективности воспитательной работы важно использовать проблемную методику. Она предлагает нам более активную умственную и эмоциональную деятельность. Это вдохновляет, заинтересовывает и мотивирует подростков к занятиям классическим танцем, работе над собой.

Глава 2. Нестандартные уроки как средство формирования интереса к классическому танцу детей подросткового возраста

2.1. Нестандартные уроки как средство формирования интереса детей подросткового возраста к классическому танцу

Рассмотрев теоретические основы по классическому танцу, и выявив факторы положительной мотивации детей подросткового возраста к занятиям классическим танцем, считаем необходимым определить наиболее эффективные формы и методы проведения нетрадиционных уроков по классическому танцу.

Нестандартные уроки – одно из важных средств обучения, т.к. они формируют у учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания.

Для современной образовательной практики характерно требование к повышению уровня фундаментальных знаний и практических навыков, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности педагога. В последнее время наблюдается возрастание потребности в одаренных, творчески настроенных педагогах, которые не только глубоко понимают педагогические задачи искусства в обществе, но и владеют необходимыми профессиональными навыками работы с творческим коллективом, без чего невозможно дальнейшее развитие такой востребованной области художественного образования, как область хореографического искусства.

Проведение нетрадиционных уроков свидетельствует и о попытках педагогов выйти за пределы шаблона в выборе методической структуры занятия. В и этом заключается их положительная сторона. Но из таких уроков невозможно построить весь процесс обучения: по самой своей сути они хороши как разрядка, как праздник для учащихся. Им необходимо найти место в работе каждого педагога, так как они обогащают его опыт в направлении поиска разнообразных форм и методов проведения и построении урока, нестандартной разработки его методической структуры.

Особенности нестандартных уроков заключаются в стремлении педагога разнообразить жизнь ученика на уроке: вызвать интерес к познавательному общению, в целом к уроку; удовлетворить потребность ребенка в развитии интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и других сфер.

Во время проведения нестандартных уроков, обучающиеся должны получать и нестандартные задания. Нестандартное задание - понятие очень широкое. Оно включает целый ряд признаков, позволяющих ограничить задания этого типа от традиционных (стандартных). Главным отличительным признаком нестандартных заданий является их связь "с деятельностью, которую в психологии называют продуктивной", творческой. Есть и другие признаки:

1.самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения);

2.необычные условия работы;

3.активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях.

Проведение нетрадиционных форм уроков по классическому танцу эмоционально по своей природе и потому способно даже самую сухую информацию оживить и сделать яркой, запоминающейся. На таких уроках возможно вовлечение каждого в активную работу, эти уроки противостоят пассивному слушанию или повторению движений в чистом виде.

Анализ специальной и методической литературы позволил выделить несколько типов нестандартных уроков классического танца. Их названия дают некоторое представление о целях, задачах и методике проведения таких занятий. Перечислим наиболее возможные типы нестандартных уроков по классическому танцу:

1.урок «исполнительского мастерства», когда студент не просто становится глупой копией своего учителя, а показывает движение, стремясь выполнить его методически верно. Здесь полученные знания находят свою реализацию, и мы наглядно видим, как учащийся самостоятельно работает над правильным использованием своих знаний, возводя их из области теории (знаю как) в область практического применения.[1]

2.урок «ролевых игр»: урок с участием всех присутствующих, когда один из студентов демонстрирует своё «исполнительское мастерство», а «эксперты» определяют погрешности в выполнении и стремятся их откорректировать. Их «знаю-вижу-чувствую» ставит студентов на какое-то время на место преподавателя, давая тем самым себе возможность закрепления полученного знания, а студенту, показывающему движение – возможность закрепления того или иного навыка.[1]

3.интересен для учащихся урок «фантазирования», когда каждый из студентов по ранее приведённому примеру педагога и его заданию придумывает и даёт образные характеристики исполнения какого-либо движения в контексте его темпа, ритма, характера («пол массажируем», «ударяем воздух», «с плечика льётся водичка», «ищем носиком пальчик» пр.). Таким образом, из предметов, образов, определений и характеристик обыденной жизни, с которыми хорошо знаком каждый, при наличии творческой фантазии, получается достаточно ярко обрисовать любое, даже довольно нудное и скучное движение.[1]

4.уроки «взаимного обучения» имеют место тогда, когда по той или иной причине мы имеем возможность объединить учащихся разных возрастных групп, например, старшей и младшей, либо отсутствует преподаватель параллельно идущей дисциплины . Младший класс разбивается на мелкие группы, с каждой из которых по определённому заданию педагога работает «преподаватель» из числа учеников старшего класса. Другие ученики старшего класса, не ставшие «преподавателями», становятся «наблюдателями» для того, чтобы позднее сделать свой анализ работы «учеников» и «преподавателей».[1]

5.урок «диалог» происходит именно после урока взаимного обучения, когда вчерашние «преподаватели» рассказывают о трудностях процесса работы с младшим классом, делятся педагогическими находками, собственными успехами, анализируют степень усвоения данного ими учебного материала. «Наблюдатели» в свою очередь высказывают мнение о просчётах или успехах своих «коллег», делают анализ подачи учебного материала, о качестве его показа и объяснения, дают свои советы, обмениваются опытом.[1]

6.«сочинение комбинированных заданий» на основе выученного и переходящего в ранг навыка движения. Задание направлено, опять же, на развитие творческого начала личности участников коллектива. Чаще оно даётся для выполнения во внеурочное время, поскольку требует существенных силовых, умственных и временных затрат. Здесь учащиеся применяют максимум своих знаний и умений, поскольку сочинение любой, даже самой несложной комбинации требует от них знаний логических законов построения комбинаций – снизу - вверх, от простого к сложному, от малого к большему. В какой-то мере требуется также знание законов драматургии, поскольку комбинированное задание есть не что иное, как маленький танцевальный этюд, в котором должны быть и экспозиция, и завязка, и развитие действия, и кульминация, и развязка. Не менее важно то, что учащиеся должны обладать навыками исполнения, чтобы суметь эту комбинацию грамотно показать и донести до аудитории, составив её в соответствии с навыками координации, музыкально и выразительно.[1]

7.урок «зеркало». Это помогает ученикам, прежде всего, овладеть умением и навыком исполнения танцевальных фраз и комбинированных упражнений, не тратя при этом много времени и не снижая темпа урока. Идёт существенное развитие навыка координации, логики и общего творческого подхода к дисциплине. Заданную преподавателем часть комбинации en dehors ученикам предлагается переложить «зеркально» - в обратном направлении en dedans, либо с другой ноги.[1]

8.смена темпа – приём, широко распространённый на уроках классического танца. Учащиеся разучивают комбинацию в определённом, умеренном учебном темпе. По мере усвоения педагог смещает темп, убыстряя его. Студентам ничего не остаётся как «попадать в музыку», исполняя выученные движения в быстром темпе, при этом не забывать о качестве исполнения, приёмах координации и музыкальности. Полезно несколько раз повторить комбинацию, сочетая медленный и быстрый темпы. Таким образом, мы даём возможность подтянуться отстающим, закрепить знания, почувствовать глубину и серьёзность понятий, выработать прочный навык музыкальности при исполнении некоторых движений в быстром темпе.[1]

К традиционным методам подготовки и проведения урока классического танца относятся методические рекомендации по изучению танцевальной техники, построению и разучиванию танцевальных комбинаций, изучению истории становления и развития искусства танца, общее эстетическое развитие занимающихся.

Г.В. Селевко предложил структуру сравнения традиционных и нетрадиционных форм урока. Основными элементами данной структуры являются: концептуальная основа; содержательная часть обучения; процессуальная часть (Приложение 1. Таблица 1 Традиционные и нетрадиционные уроки ).

Эти же элементы являются основными в структуре соотношения традиционных и нетрадиционных форм урока, предложенные также Г.В. Селевко (Приложение 2. Таблица 2 Соотношение традиционных и нетрадиционных форм урока). Исходя из концепции и классификации педагогических технологий, нетрадиционную форму урока “можно определить как технологию локального (модульного) уровня” (О.В. Трофимова). Хотя при разработке нетрадиционных уроков происходит соприкосновение с другими технологиями.

Следует сказать, что НФУ (нетрадиционные формы урока) применялись в виде так называемого “Метода проектов” в конце 20-х гг. XX в., что говорит о том, что НФУ не являются чем-то новым в педагогической практике. Правда, о том, насколько эффективным оказалось применение этих методов, единого мнения среди исследователей нет. Так, по мнению Ф.А.Фрадкина: “негативные последствия этого метода стали одной из причин отказа в дальнейшем от активных методов обучения в современном понимании”. Иной точки зрения придерживается Н.Г. Осухова, которая считает, что: “это была законченная педагогическая концепция, полностью адекватная своим целям и способствующая искусственной социализации ребенка и проникновению идей “передового класса” в среду”.

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, показывают не только споры вокруг НФУ, но и то, что само понятие “нетрадиционная форма урока” до сих пор остается крайне расплывчатым.

В ряде работ встречается понятие “нетрадиционный вид уроков” (Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова “Методика преподавания истории в школе”). Стоит отметить и множество названий таких как “нестандартный урок”, “нетрадиционные технологии урока” и др.

С.В. Кульневич и Т.Н. Лакоценина используют термин “не совсем обычный урок”. По их словам, отказ от термина “нетрадиционный урок” закономерен; “потому что его широкое использование в методической литературе отличается от традиционной организации обучения только внешними, процессуальными средствами активизации познавательной активности”.

Однако большая часть исследований все же используют в своих работах термин “нетрадиционный урок”. В частности авторы методических пособий по истории Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова, И.Н. Ионов, М.В. Короткова, Л.П. Борзова посвящают ряд своих работ урокам с “нетрадиционными формами обучения”.

Теперь поговорим об используемых образовательных технологиях и методах обучения в процессе применения нетрадиционных форм обучения. В современной общеобразовательной практике большое распространение получили игровые технологии обучения (А.А. Вербитский, Н.В. Борисова и др.), которые характеризуются наличием игровой модели, сценарием игры, ролевых позиций, возможностями альтернативных решений, предполагаемых результатов, критериями оценки результатов работы, управлением эмоционального напряжения. Технология игр в обучении включает разработку и использование трех компонентов: организационной формы; дидактического процесса; квалификации педагога.

Игровая технология приводит к объединению эмоционального и рационального подхода в обучении. Вариативность, свобода выбора заданий и организационных форм деятельности, получает в игровой технологии возможности для своей реализации. Ее особенностью является то, что ее разработка и применение требуют высочайшей творческой активности и учителя и учеников. Зная психологические и личностные особенности своих учеников, и внося индивидуальные коррективы в ход технологических процессов, учитель привлекает детей к творческому участию в разработке технологического инструментария, составлению технологически четких форм обучения и воспитания. В этом проявляется активность педагога. В качестве механизма игрового обучения выступают игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность.

Широкое распространение в педагогической практике получила проблемно - развивающая технология обучения (М.М. Махмутов, Н.Г. Мошкина и др.). Основными отличительными признаками этой технологии являются: вопросно – ответное взаимодействие преподавателя и учащихся, которое основано на системе вопросов (проблемных, информационных), подсказок, указаний, монологических вставок; алгоритмические и эвристические предписания деятельности преподавателя и учащихся; постановка проблемных вопросов, создание преподавателем проблемных ситуаций.

Специфическими функциями проблемно-развивающей технологии обучения являются: формирование критического мышления учащихся; формирование умений и навыков активного речевого общения учащихся; формирование положительных эмоций; организация деятельности преподавателя по построению диалоговых конструкций и их реализации в процессе и обучения. В качестве механизмов проблемно-развивающего обучения выступают поисковые методы, постановка познавательных задач, вовлечение обучающих в различные виды деятельности.

Особое место в процессе развития познавательной деятельности принадлежит технологии активного обучения. Это такая организация учебного процесса, при которой невозможно неучастие в познавательном процессе, или каждый учащийся имеет определенное ролевое значение, с которым он должен публично считаться, либо от его деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой познавательной задачи. В качестве механизма активного обучения выступают методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся (драматизация в обучении, инверсия, метод эвристических вопросов, театрализация в обучении и т. д.).

Перечисленные ранее технологии и методы (Приложение 3; Таблица 3; Цели, сущность и механизм педагогических технологий) можно использовать в качестве средства обучения в процессе подготовки и организации нетрадиционных форм уроков.

Инновационные методы проведения уроков классического танца включают в себя следующие компоненты:

1.современные педагогические технологии развития лидерских и диалогических способностей;

2.педагогические аспекты творческой деятельности;

3.методы развития межличностного общения в коллективе;

4.интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта танцевального коллектива;

5.методы создания художественной среды средствами хореографии.

Необходимо подчеркнуть, что термин «инновация» в теоретических трудах понимается авторами по-разному. Можно выделить два направления в понимании инновации:

- в одном случае инновация представляется в качестве результата творческого процесса в виде новой продукции (техники), технологии, метода и т.д.;

- в другом, как процесс введения новых элементов, подходов, принципов. [17].

Инновационный опыт представляет собой применение комплексного способа разучивания танцевальных комбинаций на основе приема «от простого к сложному» для развития танцевальных способностей воспитанников.

Данный способ включает:

1.визуальный компонент (наглядная подача материала самим педагогом, знакомство с новыми танцевальными движениями на основе видеоматериала, просмотр идеальных образцов танцевальной культуры);

2.теоретический компонент (объяснение правил выполнения движений с учетом возрастных особенностей детей);

3.практический компонент (разучивание и проработка элементов танцевальной комбинации, закрепление путем многократного повторения, тренировка мышечной памяти; на практических занятиях, используя видеосъемку для работы на следующем этапе);

4.рефлексивный компонент (предполагает обращение к видеозаписям практических занятий для анализа и сравнения, что позволяет оценить достоинства и недостатки работы; дается установка на домашнее задание, повтор разученных комбинаций). [23].

Исходя, из всего выше сказанного можно сделать следующие выводы: - использование уроков в нетрадиционной форме помогает привлечь к занятиям классическим танцем всех учащихся подросткового возраста;

- также можно организовать проверку любого задания через взаимоконтроль;

- нетрадиционный подход таит в себе огромный потенциал для развития умственных, физических и творческих данных подростков;

- такие уроки способствуют развитию умения работать самостоятельно;

Но уроки нестандартной формы приносят пользу тогда, когда им найдено точное место среди традиционных занятий классическим танцем. Нестандартные уроки лучше запоминаются, их особенно хорошо использовать на вводных и обобщающих уроках. Не стоит использовать их постоянно, потому что они хоть и интересны, но в некоторых случаях могут быть менее информативны и полезны. И только освоив и проанализировав весь материал по классическому танцу, необходимо определить, какие уроки целесообразно провести в нетрадиционной форме.

Также важно помнить, что методы и технологии должны соответствовать интересам и потребностям обучающихся.

2.2.Описание опытно-экспериментальной работы по программе

Выявив наиболее эффективные формы и методы проведения нетрадиционных уроков по классическому танцу, исходя из цели выпускной квалификационной работы: определение значимости нестандартных уроков в повышении интереса к классическому танцу, а также задач:

1.знакомство, систематизация и анализ литературы по данной теме;

2.выявление факторов положительной мотивации детей к занятиям классическим танцем;

3.выявление особенностей подготовки к проведению нетрадиционных уроков по классическому танцу;

4.определение наиболее эффективных форм и методов проведения нетрадиционных уроков по классическому танцу;

Считаем необходимым разработать программу учебной дисциплины «Классический танец» по формированию мотивации к урокам классического танца детей подросткового возраста, применяя нестандартную форму проведения уроков и оценить её эффективность (Приложение 4 отдельный том).

Анализ научно-методической литературы позволил выявить основные подходы к проблеме формирования интереса к классическому танцу у детей подросткового возраста, посредством нестандартных уроков.

Так как классический танец — это основа любого танца, его можно назвать фундаментом любого сценического танца. Система движений классики призвана делать тело послушным, дисциплинированным и прекрасным. Мы посчитали необходимым разработать, подготовить и реализовать эффективную программу, способствующую формированию интереса к предмету классический танец.

Традиционный урок классического танца, как правило, состоит из:

1) Поклон

2) Разогрев у станка

3)Экзерсис у станка:

- plié

- battement tendu

- battement tendu jeté

- rond de jambe porter

- battement fondu

- battement frappe

- petit battement

- rond de jambe en l'air

- adagio

- grand battement jeté

4) Экзерсис на середине зала:

- temps lié либо plié

- battement tendu

- battement tendu jeté

- rond de jambe porter

- battement fondu

- battement frappe

- petit battement

- rond de jambe en l'air

- adagio

- grand battement jeté

5) Allegro

6) Поклон

В нашей программе, мы обратились к форме нестандартного урока. В отличие от традиционной формы урока классического танца, мы постарались соединить в одном занятии: классический и современный танцы и гимнастику. Нестандартность урока заключается в том что, экзерсис у станка и на середине (как в традиционном варианте), мы перенесли из трёхмерного пространства в горизонтальную плоскость (на пол), предложив партерный экзерсис с использованием чистой формы исполнения движений классического танца.

1)Поклон

2)Разогрев на середине зала в продвижении по кругу

3)Партерный экзерсис:

1. Комбинация движений с использованием классической формы исполнения Plie

2. Комбинация движений с использованием классической формы исполнения Battement tеndu.

3. Комбинация движений с использованием классической формы исполнения Battement tendu jeté.

4. Комбинация движений с использованием классической формы исполнения Rond и Battement fondu.

5. Комбинация ударных (бьющих) движений с использованием классической формы исполнения Battement frappe и Petit battement cou de-pied.

6. Комбинация движений с использованием классической формы исполнения Еn l'air и grand battement jete.

4)Allegro:

1. Saute по всем позициям.

4. Рas echappe на II позицию.

5.Итальянский Changement de pieds

5) Поклон

Работа по формированию интереса к урокам классического танца, посредством нестандартных форм построения занятий, проводилась на участниках основного состава театра модерн-танца «1861» (возраст от 14-17 лет). В эксперименте приняло участие 20 человек: экспериментальная группа - «М» (10 чел.), контрольная – «К» (10 чел) студентки 4 курса Иркутского Областного Колледжа культуры, специализации хореографическое творчество.

Для определения силы мотивации к достижению успеха в деятельности была использована диагностическая методика (Приложение 5. Тест №1 Мотивация к достижению успеха в деятельности по Т.Элерсу). Тестирование проводилось в начале, а затем в конце эксперимента.

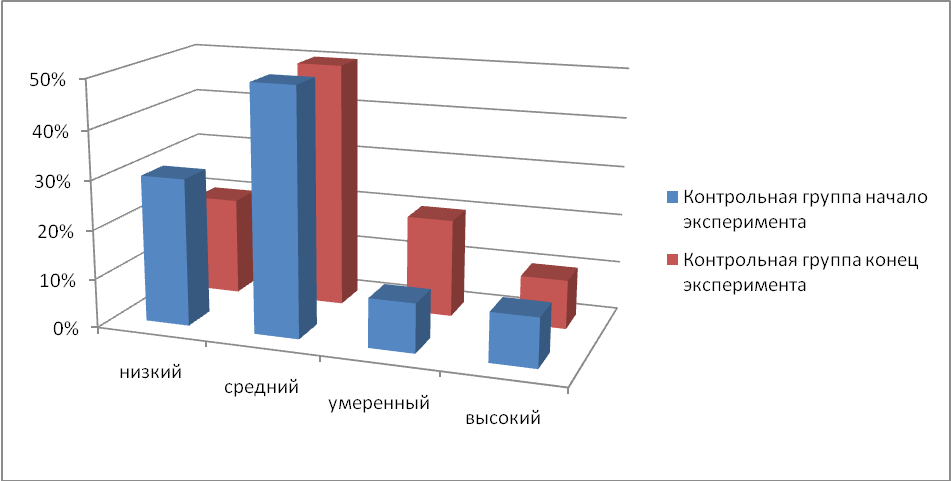

По итогам внедрения программы в экспериментальную группу, мы провели анализ изменений силы мотивации к достижению успеха в деятельности по сравнению с контрольной группой и получили такие результаты: см. Приложение 6. «Мотивация к достижению успеха в деятельности. Контрольная группа» и Приложение 7. «Мотивация к достижению успеха в деятельности. Экспериментальная группа».

В экспериментальной группе после внедрения программы наблюдается положительная динамика – снижение показателя отрицательной мотивации и повышение показателей положительной мотивации.