СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Общая характеристика бега на длиные дистанции

Развитие лекго атетов Установление, что процесс спортивной подготовки идет по трем взаимосвязанной направлениям – воспитание, обучение и повышение функциональных возможностей организма легкоатлета и реализуется на практики через общую и специальную физическую подготовку, а также техническую, тактическую, морально-волевую и теоретическую подготовку.

Просмотр содержимого документа

«общая характеристика бега на длиные дистанции»

25

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………..3

Глава I. Анализ и обобщение научно-методической литературы………5

1.1 Общая характеристика бега на средние дистанции ………………….5

1.2 Основные средства подготовки бегуний на средние дистанции ……6

1.3 Построение и содержание тренировочного процесса подготовки бегуний на средние дистанции…………………………………………………..12

1.4 Особенности тренировки женщин ……………………………………..18

1.5 Виды и основные формы контроля ………………………………….19

Глава II. Цель, задачи, методы и организация исследования……………24

2.1. Цель и задача исследования …………………………………………..24

2.2.1 Анализ и обобщение научно-методической литературы…………..24

2.2.2 Тестирование физической подготовки ………………………………..25

2.2.3 Педагогический эксперимент ………………………………………….27

2.2.4Методы математической статистики……………………………………27

2.3Организация исследование ……………………………………………….29

Глава III. Результаты исследования и их обсуждение …………………….30

3.1 Программа подготовки в микроцикле экспериментальной и контрольной групп бегуний на средние дистанции…………………………………………30

3.2 Результаты исследования и их обсуждения …………………………….34

Выводы………………………………………………………………………..41

Список литературы …………………………………………………………..42

Введение

Актуальность исследования.

Данные многолетних исследования, богатый опыт тренеров и специалистов, а также сильнейший спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции, позволили создать совершенную систему тренировки на всех этапах развития спортивной формы.

Установление, что процесс спортивной подготовки идет по трем взаимосвязанной направлениям – воспитание, обучение и повышение функциональных возможностей организма легкоатлета и реализуется на практики через общую и специальную физическую подготовку, а также техническую, тактическую, морально-волевую и теоретическую подготовку.

Подготовку бегуний на средние дистанции специалисты рассматривают как сложный, многосторонний процесс целостного и целесообразного использования всей совокупности факторов: т.е. средств и методов, а также условии, обеспечивающих направленное развитие спортсменов и необходимую степень их готовности к спортивным достижениям. При ютом рациональность построения тренировочного процесса во многом определяется направленность на сформирование оптимальной структуры соревновательной деятельности, учитывающей индивидуальное особенности занимающихся. Для этого необходимы правильные представления о дифференцированных нагрузках, их направлениях. Соотношения основных средств подготовки на отдельных этапах и периодах круглогодичного цикла учебно-тренировочного процесса. Эффективность такого подхода во многом связана с необходимостью четкого количественного выражения нагрузок, выполняемых в различных зонах интенсивность. Ведущие специалисты обращают внимание на сущность и построение этапов пред соревновательной подготовки. Ошибки в содержании данного этапа часто служат причиной не только неудачного выступления, но и замедленного роста спортивного мастерства[21]

Объект исследование – учебное – тренировочный процесс бегуний на средние дистанции.

Предмет исследования - методика повышения скоростно-силовых качеств бегуний на средние дистанции.

Цель - исследования состояла в усовершенствовании методики повышения скоростно-силовых качеств бегуний на средние дистанции.

Для достижения цели, были выдвинуты следующие задачи.

1.Проанализировать состояние вопроса методике повышения скоростно-силовых качеств у бегуний на средние дистанции.

2.Усовершенствовать методику повышения скоростно-силовых качеств у бегуний на средние дистанции.

3.Выявить эффективность усовершенствованной методике скоростно-силовых качеств у бегуний на средние дистанции.

Рабочая гипотеза: предполагается, что применения тренировочной программы, которая основана на принципах спортивной тренировки, позволить качественно повысить уровень скоростно-силовых качеств у бегуний на средние дистанции.

Глава I Анализ и обобщение научно-методической литературы

Общая характеристика бега на средние дистанции

К бегу на средние дистанции относят на 800, 1000 и 1500м, которые проводятся на стадионе или на кроссовых дистанциях. Основы техники бега являются наиболее консервативными, и они существенно не изменились на протяжении веков. В основном определялось влияние различных факторов на технику бега, работы определенных мышц в процессе создания скорости бега, определялось влияние различных факторов на технику бега, работа определенных мышц в процессе создания скорости бега, определялось биомеханические параметры основных характеристик техники бега.

По команде на «старт!» бегуны занимает исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога находится у линии, а маховая нога ставится на 2-2,5 стопы сзади. Туловище наклонено вперед примерно на 40 -45◦, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, центр тяжести расположен ближе к впередистоящей ноге. Положение тела бегуна должно быть удобным и устойчивым. Руки согнуты в локтевых суставах и занимает противоположение положение ногами. Взгляд бегуна направлен вперед на дорожку, примерно на 3 – 4м.

По команде « Внимание» наклон туловища увеличивается таким образом, чтобы вес тела был полностью перенесен на выдвинутую вперед и согнутую ногу.

После команды «марш!» или выстрела стартера спортсмен активно начинает бег. Со старта спортсмен бежит в наклонном положении, постепенно выпрямляя туловище и занимая бегунов положение, при котором наклон туловище равен примерно 5-7◦.

Основным принципам бега на средние и длинные дистанции является его экономичность. С учетом этого выполняется все движения. По своей основной структуре техника бега на средние и длинные дистанции не отличается от техники бега на короткие дистанции. В отличие от спринтеров туловище бегунов на средние и длинные дистанции занимает более вертикальное положение, что обеспечивает большую подвижность ног. По мере удлинение дистанции бега, длина шага становится короче. Это позволяет экономить силы, сохранит энергию финиша.

Бег на средние и длинные дистанции проводятся по общей дорожке, поэтому нужно уже в самой начале занят в группе бегунов ту позицию, которая позволят развить нужный темп.

Необходимо увеличить скорость на финишном отрезке дистанции, противостоять усталости. После окончания бега нужно медленно пройти метров 15-20, отпустив руки, и несколько раз глубоко выдохнут. Через 1-2 мин можно пробежать очень медленно 150-200 м. чтобы восстановить дыхание. Перед стартом спортсмен делает несколько глубоких вдохов и выходов (но не быстро, иначе можно закружиться голова). После команде «На старт!», заняв стартовую позу, он делает глубокий вдох и полный выдох. При прохождении дистанции дышать нужно в ритм бега (на 2-3 шага вдох и на 3 шага выдох.) На протяжении всего бега ритм дыхания меняется: со старта бегун дышит глубже и реже, при ускорениях - чаше. Дышать необходимо через полуоткрытый рот и ном. [2]

1.2 основные средства подготовки бегуний на средние дистанции

Большинство бегунов мира тренируются в настоящие время на основе комплексных систем, в которых представлены средства и методы тренировки. Принципиальное различия заключаются лишь в преобладании тех или иных средств и методов тренировки, планирование и т. П., что скорее связано с местными условиями, а не с научными обоснованиями тренировочного прочеса [20,24,25].

Практическим опытом последнего десятилетия доказано преимущество направления «от выносливости к скорости». Окончательно установлено, что объёмная работа в подготовительном периоде, направленная на развитие общей выносливости" не убывает" скорость безвозвратно, чего боялись многие бегуны. При включение в тренировку соответствующих упражнений, скоростные способности довольно быстро восстанавливаются.

В связи с этим рекомендуется в подготовительном периоде выполнять большой объем длительного непрерывного бега, а также бега на длинных и укороченных отрезках со скоростью значительно ниже соревновательной.

К соревновательному периоду объём нагрузки снижается, а интенсивность возрастает[14 ,29]

Бег на средние дистанции относятся к работе субмаксимальной мощности, и аэробной обеспечение занимает значительное место (55%) .

Развитие анаэробной производительности должно строиться на основе высокоразвитых аэробных процессов [14,23,30]. Биоэнергетические возможности спортсмена являются главным фактором, имитирующим проявление выносливости. Образование энергии при мышечной работе осуществляется аэробным или анаэробным путём. Существует 2 обобщенных свойства организма, составляющих основу специальной выносливости бегуна: 1-алактатная аэробная способность; 2- гликолитическая анаэробная способность[29] .

Большое значение в подготовки средневиков имеет тренировка в условиях недостатка кислорода, т.е. среднегорья и высокогорья. Прежде всего, следует сказать, что в этих условиях требуется высокая функциональная подготовка вообще. Перед выездом в горы должно быть достигнут высокий уровень работоспособности и хорошее состояние здоровья.

Исследование показал, что после тренировки в среднегорье значительно улучшаются результат на основной дистанции.

Средства и метод тренировки бегунов на средние дистанции, применяемые в настоящий момент в спортивной практике и рекомендуемые в спортивной литературе, не всегда обеспечивают достижение необходимого для показа планируемого результата, основного качества -уровня специальной работоспособности.

Порой тренерам очень сложно разобраться в том потоке новых предложений, новых исследований и поисков наилучших средств подготовки, что очень часто приводит к нежелательным результатам.

Поэтому на современном этапе совершенствование тренировки бегунов на средние дистанции и метод были подразделены на два вида, в зависимости от воздействия их на развитие аэробных и анаэробных возможностей организма. Развитие этих систем осуществляется непосредственно в тренировке.

Все циклические упражнения, применяемые в тренировке, выполняется: методами непрерывного упражнения (однократно) дистанционные методы, методами непрерывного выполнения упражнений (многократной) - интервальный метод [29].

В подготовительном периоде чаще всего используется равномерный метод. Он характеризует тем, что выполняется непрерывно с относительно постоянной (равномерной) скоростью (отклонены3%) [2].

Метод равномерного выполнения упражнений способствует совершенствованию аэробных процессов в организме, совершенствует технику бега, ритмичность и упругость шага. Нагрузка при этом выполняется в зоне умеренной и большой мощности.

Переменный метод тренировки используется и для повышения уровня общей выносливости и для тренировки основного качества бегуна на средние дистанции скоростной анаэробной выносливости.[8].

Вторую разновидность циклических упражнений составляют прерывные методы, которые состоят из интервального и повторного.

Интервальный метод характеризуется неоднократным выполнением упражнений с регламентированным отдыхом.

С одной стороны интервал отдыха может дозироваться временем или дистанцией восстанавливающего бега, с другой стороны готовностью физиологических систем организм, определяемой, например, ЧСС, концентрацией лактата, мочевины в крови и.д. [11].

При использовании интервального метода существенное значение имеет не только выполнение самого упражнения, но и тренирующие воздействие интервала отдыха. Поэтому время отдыха должно быть достаточно для восстановления, в отдельной степени не довосстановления увеличивается.

Интервальная тренировка включает и бег на коротких отрезках с околопредельной скоростью, так называемая "спринтерская тренировка" [15].

Данный вид тренировки применяется для развития и совершенствования скоростных качеств бегунов, а также скоростной выносливости.

В настоящее время в практике широко применяется контрольно соревновательный метод, который относиться к обеим группам методов. Соревнования, прикидки, контрольные упражнения могут проводиться однократно (на соревновательной, более короткой или более длинной дистанции) или многократно ( на отрезках с целью тестирования состояния тренированности ).

Бег с соревновательной скоростью заключен в последней зоне интенсивности (96-100% от максимальной). Педагогическая направленность работы в этой зоне является развитие и поддержание специальной выносливости, совершенствование темпа и ритма у средневиков, овладение быстрым финишем, развитие скоростных способностей. Физиологическая направленность работы заключатся в максимальных гликолитических процессах, у верхней границы зоны алактатных процессов. В общем объеме тренировочных средств подготовки бегунов на средние дистанции не последнее место занимает дополнительные средства: упражнения на развитии силы, силовой выносливости и гибкость.

Таким образом, общепринятое мнение, что интервальная тренировка развивает только выносливость, спринтерская тренировка - скорость, а повторная и то другое - является слишком упрощенным.

Ориентировочно можно сказать, что относительное воздействие различных методов на скорость и выносливость оценивается примерно следующими соотношениями в процентах

- спринтерская тренировка -95%и5%;

-повторная тренировка-85%и155;

-быстрая интервальная -;40%и60%;

При существующем разнообразии методов тренировки, их разновидность методы для системы тренировки, выбор самой системы тренировки, так как специфическая физиологическая адаптация организма спортсмена достигается благодаря воздействию сочетания различных методов тренировки.

Комплексная система тренировки возникла не сразу. Как показал анализ литературы, до ее появления специалисты по бегу в основном отдавали предпочтение одному методу тренировки. Для комплексной системы тренировки характерными являются сочетание различных методов тренировки в отдельных периодах, месячных и недельных циклах, а также применение одному метода в структуры отдельного тренировочного занятия, т.е. для комплексной тренировки характерно является малая вариативность тренировочной нагрузки в отдельном занятии.

Однонаправленная вариативная система тренировки для бегунов на средние и длинные дистанции была впервые разработана и опробована на практике в Московском государственном институте физической культуры сущность системы заключается в развитие личных качеств, как скорости, так и выносливости в программе одного занятия. Для однонаправленной вариативной системы тренировки бегунов характерным является сочетание нескольких различных методов, применяемых водном тренировочном занятии.

Следовательно, тренировочная нагрузка не будет одинаковой по объёму и интенсивности, уменьшается возможность адаптации к однообразной тренировочной нагрузке.

За последнее десятилетие в мире ведется поиск путей и средств повышения эффективности обучения. В связи с этим широкое распространение получил метод программного обучения. В настоящие время установлена возможность широкого использования программного обучения в учебно-тренировочном занятии.

Программная тренировка процесс бегунов, специализирующихся на средних дистанциях, следует учитывать функциональные возможности организма спортсмена. [9].

Тренировочную программу следует составлять по 5 основным параметрам определяющим нагрузку:

1. Длина тренировочных отрезков.

2. Скорость их пробегания.

3. Количество отрезков, пробегаемых в занятии.

4. длительность интервалов отдыха.

5. Характер отдыха между отрезками.

Руководясь данными параметрами, легко создать модель тренировочного занятия, направленного на получение заранее известного тренировочного эффекта.

Управление подготовкой бегуна требует в первую очередь получения и обработки определенного объема информации, изучения и анализа конкретных показателей, подготовки различных вариантов решений.

Принятие решений - фазы в цикле управления, т.к. представляет собой элемент обработки связи, который носит организационный характер, учитывает фактор времени, предусматривает определенную степень риска и в значительной степени определяет и уточняет программу подготовки высококвалифицированных бегунов на средние дистанцию.

1.3 ПОСТРОЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНТРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

1.Общая выносливость - способность выдерживать длительную нагрузку до аэробно-анаэробного порога и сохранить и сохранить при этом хорошую скорость. Уровень общей выносливости определяется скоростью, при которой достигает аэробно - анаэробный порог.

Для выполнения качественной работы на развитие общей выносливости используется кроссовый бег в аэробно - анаэробной зоне-32. 8% от общего готового объёма бега, на 1км-3.39.6 , ЧСС. На начальных этапах годичного микроцикла данный метод применяется по следующей схеме в переходном периоде и подготовительном, например - кросс14км-1ооом,400м-темп бега на 4.30,на пульсе не выше 150-160 уд. мин., на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям уже используется непрерывный бег, равномерный бег 10-12км в диапазоне 3.45-400м на 1 км - ЧСС 150-160 уд .мин. Обязательно после каждого кросса выполняется СПУ 3-4 серии из 5 упражнений и ускорение на 30-60 метров от 6-10 раз.

2. Силовая выносливость-это способность сохранять длину шагов при соревновательной скорости в течение максимального возможного времени.

Уровень силовой выносливости определяется по длине дистанции или времени, в течение которого сохраняет это постоянство.

Одним из средств силовой выносливости является бег в гору, величиной воздействия на основные группы ног определяла величина наклона горы. В нашей программе использовался бег в гору на отрезках от 30до 150м в соревновательный период и от 200м до 600м в подготовительный период, количество повторений 30м-до 10раз, 200м-7 раз, после завершения бега в гору 60-80 метров, с количеством повторений до 10раз, под гору - угол наклона горы 2-3 градуса с последующим выходом на равную поверхность.

Для развития силовой выносливости использовалась круговая тренировка с отягощением (используется штанга 45-50% от собственного веса), упражнение выполняется по следующей схеме: а) припер-вес тела 55кг, вес штанги 20кг, легкие прыжки на стопах, отрыв от пола 3-5 см, количество повторений до 15 раз, после следует ускорение 30-50 метров, второе упражнение - рывок штанги с пола количество повторений 10-15 раз после упражнения ускорение, третье упражнение - разножка (штанга на плечах), количество повторений до 20раз после идет ускорение, четвертое - и. п. стоя, штанга находится на уровне плеч выбрасывание штанги прямо перед собой, одновременно меняется положение как при разножке количество повторений до 15 раз (ускорение), пятое - полуприсед- угол между голеням и бедром 120-130 градусов , количество повторений до 13 раз( ускорение ), шестое -жим лежа от груди 10-15 раз максимально быстро (ускорение) - одна серия.

Одним из основным средством развитие силовой выносливости является круговая тренировка (беговая)-комплекс упражнений, сочетание специально беговых с упражнениями на мышцы спины живота, рук которые выполняются максимально быстро в течение 20-30 сек, с последующим быстрым ускорением 30-60 метров без пауз отдыха, каждая серия состоит из 5-6 упражнений, таких серий делается в зависимости от подготовленности организма от 2 до 6 раз, паузы отдыха от1 до 3 мин., после выполнения всех серий через 3 минуты отдыха пробегается отрезок для бегунов скоростного типа 300 или 400 м, для темповиков 600м, или1000м, данная тренировка выполняется обычно 1раз в неделю, если есть необходимость то до 2-х раз.

3. Скоростная выносливость - это способности сохранят как можно дольше скорость бега, превышающую 90% от максимальной скорости, развивающей на дистанции 100м. Ее уровень определяется по результату в беге на дистанции 400 м, Для развития скоростной выносливости используется бег на 20*60м, 10*150-скорость бега от 71,5 до 18,1- отдых легкий бег 400м.

4. Специальная выносливость - это способность бежать максимально с возможной скоростью на протяжении соревновательной дистанции. Это комплексное качества, которое в зависимости от длины соревновательной дистанции, сочетает в себе в различных пропорциях общую, специальную, силовую выносливость, быстроту, координацию и психологические качества. Уровень специальной выносливости определяется по результатам прикидок или соревновательной на специализированной дистанции.

Установлено, что оптимальное построение тренировочного процесса во многом связано с рациональным планированием годичного цикла. Характер планирования исходит из объективных закономерностей развитие спортивной формы, времен года и календаря соревнований. Анализ подготовки сильнейших бегунов мира в беге на 800 м показывают, что готовый цикл в основном состоит из 4-х периодов: втягивающего, базового, предсоревновательного и соревновательного. Специалисты подразделяют их на этапы продолжительность который от2-х до 8-ми недель, на которых решаются основные задачи тренировки [1,2,9].

втягивающий период (3 недели, сентябрь).

Основная задача: восстановление функциональных возможностей, повышение обшей психической подготовки, укрепление опорно-двигательного аппарата, поднятие аэробных возможностей организма.

Основные средства тренировки: упражнение ОФИ (круговой метод), кроссы, спортигры, специальные беговые упражнения. Бег в анаэробном режиме-1км (1,3%).

Базовый период (19 недель, октябрь середина февраля)

состоит из 3 этапов:

1 . подготовительный (4 недели, октябрь).

Задачи: дальнейшее повышения уровня функциональных возможностей, развитие выносливости (аэробной), совершенствование техники бега, повышение уровня ООП.

Средства: упражнения ОФП (с мячом, в прыжке), специально беговые упражнение. Бег в аэробном режиме -10км (79,5%) .Бег в смешенном режиме -6км (17,8%) бег в анаэробном режиме -2км(2,7%).

2. Подготовительный (7 недель ноябрь - декабрь).

Задача: повышение работоспособности в смешенной зоне совершенствование технике бега, повышение уровня ОФП.

Средства: бег по пересеченной местности, специальные беговые упражнения, прыжковые упражнения, темповый бег. Бег в аэробном режиме =12км(80,1%) .Бег в смешанном режиме -8км(16,1%) .Бег в анаэробном режиме -3км(3,8%).

3. Подготовительный этап (8 недель декабрь середина февраля).

Задача повышение работоспособности в смешенном и анаэробном режимах энергообеспечения, совершенствование техники бега, повышение уровня ОФП.

Средства: аэробный длительный бег, беговые тренировки на технику, бег с горки, бег на горку, ОФП (круговая тренировка), прыжковые упражнения. Бег в аэробном режиме -14км (74,8%0, бег в смешанном режиме -8 км (22%). Бег в анаэробном режиме -4 км (3,2%).

Предсоревновательный период (8 недель VII марта -VI мая).

Задачи: повышение работа способности в смешенном режиме и анаэробном режиме энергообеспечения, совершенствование техники бега, совершенствование скоростных способностей.

Средства: повторный бег на отрезках 200м, спринтерский бег, ОФП (круговая тренировка), темповый бег на горку. Бег в аэробном режиме -13км(73,7%). Бег в смешенном режиме -10 км (21,1%). Бег в анаэробном режиме -5км(3,2%).

соревновательный период (14 -недель, 1/2).мая- августа

Подразделяется на 2 этап:

1. Этап ранних соревнований (6недео 1/2 мая- августа).

Задача: достижение максимального уровня работоспособности в смешанном анаэробном режиме энергообеспечения, достижение высокого уровня психической устойчивости.

Средства: бег в гору, повторный бег, интервальный бег, специальные беговые упражнения. Бег в аэробном режиме -95 км (97%). Бег в смешанном режиме -16км (13,4%). Бег в анаэробном режиме - 8км (97,6%).

2. Соревновательный этап (8 недель, июль-август).

Основные задачи: достижение максимального уровня работоспособности в аэробном режиме энергообеспечения, совершенствование техники бега, успешное выступление на соревнованиях, повышение психологической устойчивости.

Основные средства тренировки: интервальный и повторный бег, спринтерский бег, специальные беговые упражнения, контрольные тесты, контрольный бег. Бег в аэробном режиме -8км(76,9%). Бег в смешанном режиме -4км(13,4%). Бег в анаэробном режиме -1км(9,7%).

Литературные данные цикла тренировки в соревновательном периоде не в полной мере могут быть оптимальными, т.к. они во многом зависят от индивидуальных особенностей, уровня подготовленности, климатогеографических условий и других факторов.

Также на данном этапе очень много стартов на соревнованиях и часто недельный цикл является восстановительным [1,9,21,22,].

В настоящее время ведущие бегуны мира в бега на 800 метров используют контрольные тесты, контрольный бег, бег на смежные дистанциях (400,800м1500м,1миля) по которым определяют уровень готовности к соревнованиям.

1.4 ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ ЖЕНЩИН

Несмотря на то, что спортсменки, специализирующие в беге на средние дистанции, выполняют в тренировке, по объему и характеру близкие к мужским, применение этих нагрузок должно носить строго индивидуальный характер, что определяет биологическими особенностями женского организма.

Функциональные возможности организма спортсменов всегда в чём-то индивидуально различны.

Эти различия проявляются в характере реакции организма на физическую нагрузку. В свою очередь это тесно связано с биологической особенностью женского организма овариальное - менструальном циклам (ОМЦ). Для четкого рационального планирования тренировочных нагрузок всегда важно знать особенности проявление двигательных возможностей спортсменок на протяжении всех фраз ОМЦ.

Исследование показало, что у 71,4% спортсменок силовые показатели в менструальный период улучшается по сравнению к собственной фразе. У 21,55 обследованных спортсменок результаты тестовых показателей идентичны, и лишь у 1% наблюдается ухудшение результатов.

В фазе овуляции 43,8% спортсменок улучшают результаты, у 23,5% заметно ухудшение результатов, показали 28,6% идентичны показателем. Постовулярный (ПО) переход характерен следующим показателями: 35,6% спортсменок наблюдается увеличение результат относительно не изменен.Таким образом, зная индивидуальные особенности проявления физических качеств на протяжении ОМЦ, тренеру можно вносит к подготовки в режим нагрузок.

1.5 ВЫДЫ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Специалисты сходятся во мнениях [14,17,22,24,26,], что для успешной подготовки бегунов на выносливость важно уметь оценивать итоги не только соревновательной деятельности, но и текущего функционального состояния спортсмена. Всё это и составляет целевую программу комплексного контроля.

В настоящее время в программу контроля включают:

1- контроль за соревновательной деятельностью,

2- контроль за тренировочной деятельностью,

3- контроль за уровнем развития спортивной формы,

4- контроль за состоянием здоровья.

Установлено, что для комплексной оценки состояния подготовленности спортсмена используется педагогическая, медико-биологическая и психологическая информация на основе который принимается решение об оценки состояния подготовленности бегуна и о путях его дальнейшего совершенствования. Анализ литературных данных показывает, что контроль за соревновательной деятельностью осуществляется на основе показанных результатов, а контроль за состоянием подготовленности - с помощью этапных, текущих, оперативных и углубленных медицинских обследований.

В соответствие о типами состояниями спортсменов специалисты выделяют три разновидности контроля: оперативный, текущий и этапный.

Оперативный контроль (ОК) - оценивает состояние спортсмена после выполнения физического упражнения, серий упражнений или тренировочного занятия в целом. По результатам ОК определяется оптимальная пауза отдыха между выполнением упражнений, величина тренировочной нагрузки в серии физических упражнений или тренировке в целом.

Текущий контроль (ТК) - решает задачу сбора информации, позволяет оценить повседневные колебания в состоянии спортсмена под влиянием выполнение тренировочной нагрузки и других факторов. Текущий контроль может осуществляться на основе систематической самооценки до а после тренировки.

Этапный контроль (ЭК) - решает задачу оценки изменений в состоянии спортсменов, наступивших вследствие суммирования следов многих тренировочных занятий за относительно законченный цикл подготовки. Периодичность проведения ЭК составляет один раз 4-6 недель и проводится в конце среднего цикла (мезоцикла) подготовки. На основании результатов ЭК делает вывод о кумулятивном эффекте заполненной тренировочной нагрузки, и в случае необходимости проводятся коррекция планов тренировки в следующем мезоцикле.

Специалистами выделяется два основных этапа медицинского контроля:

-1-й - функциональные пробы (тесты)

-1-й – клиника - биохимический контроль (сюда также входит и оценка физиологических показателей: ЧС, АД, ЖЕЛ, частота дыхания состояние нервной и мышечной систем).

1) При разных формах медицинского контроля проводятся различные функциональные пробы и тесты, позволяющие оценить влияние занятий на организм спортсмена и уровень его подготовленности. Основными из них являются:

а) тест PWC170 -это функциональная проба, основания на определение мощности мышечной нагрузки, при которой ЧСС повышается до 170 уд/мин;

б) тест Навыки. Идея теста состоит в определении времени, в течение которого испытуемый способен выполнять нагрузку определенной, зависящей от его веса продолжительности:

в) тест Мюллера. Идея теста, выражаемого в виде индекса "работа-пульс", заключается в определении прироста ЧСС при изменении мощности мышечной работы [5,11,14].

Помимо тестов применяется также различные функциональные пробы, основными из которых является: проба Летунова ортостатическая проба, проба с повторными и дополнительными нагрузками и т.д.

2) Клинико-биохимические методы используются на всех разновидностях контроля: оперативном, текущем и этапном. К ним относятся : определение содержания уровня молочной кислоты в крови, что достаточно точно характеризует направленность тренировок, поэтому определение ее в процессе занятий - один из важнейших методов оперативного управления нагрузками.

Определение содержание мочевины в крови позволяет судить об адаптации к нагрузкам в оперативных текущих обследованиях.

Для оценки эффективности скоростно-силовые тренировки определяется содержанием неорганического фосфата в сыворотке крови. Он определяется при этапных обследованиях с целью оценки изменения "взрывных" силовых качеств.

Также при клинико - биологических исследованиях в процессе контроля определяют кислотно-щелочное равновесие, окси кортикостероиды глюкозу.

В то же время, специалисты ориентируются на то, что наиболее доступным и информативным методом оценки реакции организма на физическую нагрузку является определение ЧСС [5,11,14].

Исследование изменений ЧСС позволяет нагрузок. Сопоставляя характер и интенсивность нагрузки с изменениями частоты пульса и быстротой его восстановления, определяет уровень функционального состояния организма. Важным показателем функционального состояния организма является быстроты восстановления пульса.

У хорошо тренированных спортсменов ЧСС уменьшается в течение 60-90 сек со 180 до 120 уд/мин. В этом случае они бывают готовы повторному выполнению упражнения. Изменение артериального давления позволяет выявить, сдвиги, которые хорошо отражать приспособляемость организма к физическим нагрузкам.

При оценке сдвигов АД учитываются изменения максимального (степень увеличения), минимального (направленность) и пульсового давления. По изменениям максимального АД судят о величине нагрузки и реакции на нее сердечно - сосудистой системы. Это данные особенно важны в динамических наблюдениях [8].

Таким образом, следует отметить, что специалисты рассматривают процесс подготовки квалифицированных бегунов на средние дистанции как целостные с использованием всей совокупности факторов, т.е. средств и методов, условий, обеспечивающих направленное развитие спортсменов и необходимую степень их готовности к спортивным достижениям. При этом рациональность на формирование оптимальной структуры соревновательной деятельности.

Для этого не обходимы правильные представления о дифференцируемых нагрузках, их направлениях, соотношение основных средств подготовки на отдельных этапах и периодах круглогодичного цикла тренировочного процесса.

Эффективность такого подхода во многом связана с необходимостью четкого количественного выражения нагрузок, выполняемых в различных зонах интенсивности. Однако в этом направлении имеется не многочисленные научные данные. Для выработки более четкой и стройной подготовки бегунов на средние дистанции необходимы дополнительные исследования.

ГЛАВА II . ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования состояло в усовершенствовании методики повышения физической подготовленности бегуний на средние дистанции.

Для достижения цели, были выдвинуты следующие задачи:

1. Проанализировать состояния вопроса методики повышения физической подготовленности бегуний на средние дистанции массовых разрядов

2. Усовершенствовать методику повышения физической подготовленности бегуний на средние дистанции.

3. Выявить эффективность усовершенствование методики повышения физической подготовленности бегуний разрядниц на средние дистанции

2.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно целям и задачам исследования были подобраны соответствующие методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы

2. тестирование скоростно-силовых качеств

3. педагогический эксперимент

4. методы математической статистики.

2.2.1.АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ научно - методической литературы проводился в библиотеке и читательных залах БРПК, национальной, городской проанализировано 45 литературных источников. Этот метод позволил улучшить основные методы и средства подготовленности бегуний на средние дистанции, определять специфические особенности. В ходе анализа выявились наиболее рациональные средства и методы подготовленности бегуний на средние дистанции, а также составилась методика, которая может играть решающую роль в развитии и совершенствование спортивно-технического мастерства и повышение результата.

2.2.2. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Уровень физической подготовленности определялся по степени развития быстроты, выносливости, силы и скорости - силовых способностей.

Бег на 100 метров

Испытуемые бежали по 2 человека, результаты которых фиксировались 4 секундомерами. Бег на 100 метров представляет собой одну прямую, ограниченную двумя линиями: старт и финиш. По команде " на старт!" испытуемые принимают положение низкого старта, по команде "Внимание!" приподнимают таз вверх и часть тела переносят на руки, по команде "Марш!" они как можно быстрее выбегают со старта и стараются преодолеть дистанцию с максимальной возможной для себя скоростью. Результат заносят в протокол. Дается 1 попытка.

Бег 400 метров

Испытуемые бежали по 2 человека, результаты фиксировались 4-мя секундомерами и заносились в протокол. По команде "На старт!" испытуемые принимали положение высокого старта, по команде "Внимание!" опираясь на одну руку, по команде "Марш!" выбегали со старта и пробегали дистанцию с максимальной возможной для себя скоростью. Давалась 1 попытка.

Бег 800 метров

По команде " На старт!" бегун занимает исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога находится у линии, а маховая нога ставиться на 2-2,5 стопы сзади. Туловище наклонено вперед примерно на 40-45% , ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, ОЦМ расположен ближе к впередистоящей ноге. Положение тела бегуна должно быть удобным и устойчивым. Руки согнуты в локтевых суставах и занимают противоположное положение ногам. Взгляд бегуна направлен вперед на дорожку, примерно на 3 - 4м.

После команды " Марш»! или выстрела спринтера спортсмен активно начинает бег. Со старта спортсмен бежит в наклонном положении, постепенна выпрямляя туловище и занимая беговое положение, при котором наклон туловища равен примерно 5-7. обычно скорость первых 100м на дистанции 800м несколько выше, чем скорость бега на других отрезках, даже при финишировании.

На других дистанциях стартовый разгон меньше, около 10-15м, здесь главное - за счет быстрого разгона занять место у бровки, чтобы не бежать по второй дорожке, увеличивая свой путь, а затем перейти к более равномерному бегу, соответствующему подготовке бегуна.

Испытуемые бежали по 6 человек в одном забеге. Результаты брали 2 секундомера, 1-го брали 2 секундомера, последующих по 1 секундомеру. По команде "На старт!" испытуемые подходили к стартовой линии и принимали высокий старт. По команде "Марш!" выбегали со старта и пробегали дистанцию как можно быстрее. Давалась 1 попытка.

2.2.3 педагогический эксперимент

Для проведения более эффективного педагогического эксперимента мы сформировали 2 группы: 1 экспериментальная (ЭГ) и 2 контрольная (КГ) численностью 12 человек (по 6 в каждой). Подбор осуществлялся на основе одинаковых половозрастных показателях и уровне спортивной квалификации.

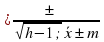

2.2.4 методы математической статистики

Полученные результаты экспериментальной части исследования показатели физической подготовленности обрабатывались методами математической статистики. Нами определялись:

-среднее арифметическое(X)

-ошибки среднего арифметического(m)

-стандартное отклонение (6)

-достоверность различий по студенту (t)

Для получения данных всего применяются метод математической обработки. Нами были использованы: определение среднего значения и корреляционный анализ результатов.

В статистической обработке определялось следующие показатели:

1. средняя арифметическая

где X-средняя арифметическая;

Ʃ - знак суммирования;

X-отдельное значение;

h - число испытуемых

2 Среднее квадратическое отклонение

3. Ошибка средней арифметической

4. коэффициент вариации

5. Показатель достоверности различий Стьюдента

где, m1 и m2 - соответственно исходные и конечные ошибки средней арифметической.

Далее достоверность различия определялись по таблице вероятностей по распределению Стьюдента (P), которые показывает вероятность.

2.3 Организация исследование

Исследование состояло из трех этапов.

На первом осуществлялся анализ и обобщение специальной литературы, что позволило выявить особенности построения тренировочных нагрузок.

На втором этапе исследования с апреля 2012 по февраль 2013 года был проведен педагогический эксперимент.

В педагогическом эксперименте принимали участие девушки легкоатлетки - воспитанники Хоронхойской СОШ. В исследование участвовало 12 человек из числа которых было создано 2 группы по 6 человек в каждой. Экспериментальную группу (ЭГ) составляли девушки, тренирующиеся с учетом индивидуальных особенностей развития физических качеств. Контрольную группу (КГ) составляли девушки, тренирующиеся без учета особенностей развития физических качеств.

Тестирование на выявление уровня физической подготовленности было проведено перед началом эксперимента и по его окончанию.

По результатам первого тестирования была скомплектована экспериментальная группа, куда вошла спортсменки, имеющие сходства в развитии ведущих физических качеств. В контрольную группу вошли спортсменки, не имеющие выраженной тенденции к развитию тех или иных ведущих физических качеств.

Для эксперимента группы на основании предварительного тестирования был составлен план подготовки в содержании, которого делятся акцент на развитие на развитие физических способностей, которые имеют четко выраженную тенденцию к развитию и значительный уровень развития у данных спортсменок. В контрольной группе не акцентировали внимания на развитие ведущих физических качеств спортсменок.

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Программа подготовки в макроцикле экспериментальной и контрольной групп бегуний на средние дистанции

Для бегуний на средние дистанции любая спортивная деятельность обеспечивается одними и теми же функциональными системами организации.

Но в результате систематической тренировки эти системы специализируется в соответствие с той преимущественной направленностью двигательного режима, которая присуща спортивной деятельности.

Повышение специальной работоспособности спортсмена связано не с развития "качеств", а с функциональной специализацией организма в том направлении, которые необходимо для проявления высокого уровня силы, скорости и выносливости. [23]

В тренировочном процессе бегунов на средние дистанции преимущественно преобладают тренировочные нагрузки гликолитической направленности. Поэтому на этапах специальной подготовки концентрации специализированных тренировочных нагрузок в нашем конкретном приеме для бегуний на средние дистанции скоростного направления (800м) отличалось от бегуний контрольной группы, тренирующейся по общепринятой методике.

В соответствии с вышесказанным, для бегуний скоростного направления (800м), необходимо применять средства специальной подготовки направленные на развитие анаэробной емкости на 4 день последующей тренировочной нагрузки [16].

Бегуньям была предложена следующая структура этапа специальной подготовки : три мезоцикла (втягивающий, базовый специально -подготовительный , контрольно-подготовительный).

В первом и втором мезацикле - решались задачи по совершенствованию общей и специальной выносливости, в третьем мезацикле - стабилизация высокого уровня специальной выносливости, в третьем мезацикле - стабилизация высокого уровня специальной подготовленности спортсменок.

Во втягивающем мезоцикле, состоящем из 4-х микроциклов - решались задачи подготовки организма спортсменов для работы и совершенствование специальной подготовленности.

Завершался первый мезоцикл восстановительным микроциклом, для него характерно снижение общего объема нагрузки в интенсивных режимах.

В конце третьего микроцикла были проведены контрольные тесты 100 метров и 400 метров, что позволяло определить уровень анаэробных возможностей для бегунов скоростного направление и внести коррективы в тренировочный процесс во втором мезоцикле.

В подготовительном периоде развития спортивной форме мы использовали комбинацию микроциклов, пример;

втягивающий этап - недельный микроцикл

1день - равномерный кроссовый бег 6-8км (частота сердечных сокращений - ЧСС - до 160 ударов в минуту), скорость бега: девушки 4.50- 5.00 на 1км, общеподготовительные упражнения (ОПУ) -20 мин.

2 день- игра на воздухе 30-40 мин. Прыжковые упражнения (с места, многоскоки) 60-80 отталкиваний. Локальные силовые упражнения для мышц стопы, живота, спины. Ускорения, барьерные упражнения и бег -20 мин. упражнение на гибкость -15 мин.

3день - по программе первого дня.

4день - отдых.

5день - по программе второго дня

6день - равномерный кроссовый бег 12-14 км (ЧСС до 160уд. мин, скорость по первому дню), общеразвивающие упражнения (ОРУ) -20 мин.

7день - отдых

Ежедневно утром: медленный бег в восстановительном режиме (при ЧСС 140-150 уд. мин. ) 4-6 км, ОРУ 15 мин.

недельный микроцикл базовый этап (развивающий направленность)

1день - равномерный кроссовый бег 12-14 км (ЧСС - до 170 уд .мин,). Скорость бега : на 1 км , девушки -30 с медленнее .ОРУ-20 мин.

2день - разминка (бег 3-4 км, ОРУ -15 мин). Повторный бег 4 x1000м или 2x1200м или 3x1200 м (ЧСС до 170уд. мин). Скорость 3.20-3.30 на 1 км у, девушки на 25-30 с медленнее. Заключительный восстановительный бег 2 км

3день - по программе первого дня.

4день - спортивные игры 30-40 мин. Разминка с партнером 20мин. Прыжковые упражнения 80-100 отталкиваний. Ускорения 10x1000м. Барьерные упражнения и бег - 20 мин. Упражнения на гибкость -15 мин. Локальные силовые упражнения для мышц, обслуживающих стопы.

5день - по программе второго дня

6день - равномерный кроссовый бег 10-12км с ускорениями 100-150 м x 3-5 раз ( ЧСС до 170 уд. мин скорость бега как и в первый день- 20 мин.)

7день - отдых.

Ежедневно утром медленный бег 5-7 км (ЧСС 140-150 уд. мин), ОРУ -20 мин. Ускорения и прыжковые упражнения 2 раза в неделю.

Недельный микроцикл для бегунов на средние и длинные дистанции, подводящий к соревнованиям (СП)

1день-кроссовый бег (7-10км).

2день-бег на отрезках (скорость 90-95%) объем 1-3км.

3день-кроссовы бег(8-10км). Ускорение 5x100м.

4день - кроссовый бег (6-8км). Ускорение 3-5x150 м.

5день-кроссовый бег (6-8км) или отдых.

6день-предсоревновательная разминка.

7день-соревнование.

8день-медленный кроссовый день -14км.

Недельный микроцикл - соревновательный этап

1день-разминка (бег 3-4км, ОРУ -15 мин). Ускорение 5x100м. Старты 5x50м. Интервальный бег на отрезки 3-6 мин. Прыжковые упражнения.

2день-равномерный кроссовый бег 8-12км (ЧСС-150-170уд. мин).

3день-разминка. Ускорение 5x100м. Старты 5x30м. Интервальный бег на отрезках150-200м. Скорость 85-90%.Объем6-8мин Медленный бег 2км.

4день-медленный бег 6-8 км (ЧСС 140-150 уд. мин). ОРУ -20мин.

5день-разминка. Ускорение 5x100м. Переменный бег на отрезках 800-1000м (50м быстро +50 м трусцой). Объем -2-2,5км. Отдых 6-8 мин. Медленный бег 2 км.

6день-равномерный кроссовый бег 12-14кмЧСС и скорость как во второй день - отдых.

Ежедневно утром: медленный кроссовый бег (ЧСС 140-150 уд. мин) 5-6 км. Ускорения, прыжковое упражнений 2-3 раза в неделю.

Недельный микроцикл - базовый этап ( развивающая направленность )

1день-кроссовый бег в переменном темпе 15км, с ускорением по 1 км x 4-5 раз со скоростью 3 мин.

2день - равномерный кроссовый бег 15-18 км (ЧСС до 170 уд. мин).

скорость бега 4.10-4.20 на 1 км. ОРУ- 20 мин.

3день-скорость бега 12-14км, в процессе бега 4-5 км быстрее по 3.10-3.20 на 1км (ЧСС-170 уд. мин). Остальная дистанция по 4.00-4.10 на 1 км. ОРУ -20 мин.

4день-по программе (4 день- разминка бег 3-4 км, ОРУ -15мин).

Барьерные упражнения и бег. Ускорение 6x100 или 4x150м. Повторный бег на отрезках 1000-3000м x3-6 раз.

5день-разминка. Ускорение 5x100 м. Переменный бег на отрезках 800-1000 м (50м быстро +50 м трусцой). Объем -2,25 км. Отдых 6-8 мин. Медленный бег 1 км.

6день-равномерный кроссовый бег 18-20км (ЧСС 150-160 уд. мин). Скорость 4.20 на 1 км. ОРУ -20 мин.

7 день - отдых.

Ежедневно утром: медленный кроссовый бег 10-12 км (ЧСС 150-160 уд мин). ОРУ -15 мин Ускорения, прыжковые упражнения раза в неделю.

3.2.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖНЕНИЯ

В ходе педагогического эксперимента принимало 12 человек из числа, которых было создано 2 группы по 6 человек в каждой. Экспериментальную группу (ЭГ) составляли девушки, тренирующиеся с учетом индивидуальных способностей развития физических качеств. Контрольная группа (КГ) составляли девушки, тренирующиеся без учёта особенностей развития физических качеств.

В ходе предварительного тестирования уровня физической подготовленности не было выявлено достоверных различий в показателях физической подготовленности в группах (Табл. 1).

Таблица 1.

Результаты бегуний на средние дистанции до начала эксперимента

| | Тест 1 | |||||

| Группа | № | 100 м | 400м | 800м | ||

| Контрольная | 1 | 13,9 | 60,7 | 2,59.5 | ||

| 2 | 14,0 | 60,9 | 2,54.9 | |||

| 3 | 13,7 | 60,6 | 2,52.6 | |||

| 4 | 13,5 | 60,1 | 2,55.3 | |||

| 5 | 13,9 | 61,1 | 2,54.0 | |||

| 6 | 13,8 | 61,0 | 2,55.6 | |||

| Х |

| 61.1 | 60,68 | 2,54.8 | ||

| +m |

| 0,1 | 0,2 | 0,13 | ||

|

|

| Тест | ||

| Группа | № | 100м | 400м | 800м |

| экспериментальная

| 1 | 13,2 | 60,0 | 2,58.7 |

| 2 | 13,8 | 61,0 | 2,54.9 | |

| 3 | 13,9 | 61,8 | 2,53.6 | |

| 4 | 13,6 | 60,7 | 2,55.6 | |

| 5 | 14,0 | 61,6 | 2,54,1 | |

| 6 | 13,9 | 61,0 | 2,55.3 | |

| Х |

| 13,7 | 61,02 | 2,55.1 |

| +m |

| 0,16 | 3,46 | 2,55.1 |

| T |

| 0,55 | 0,86 | 8,9 |

| P |

| p0,05 | P0,05 | p0,05 |

Результаты бегуний на средние дистанции после эксперимента

Таблица 2.

| | Тест | |||||

| Группа | № | 100 м | 400м | 800м | ||

| Контрольная | 1 | 13,9 | 60,7 | 2,59.5 | ||

| 2 | 14,0 | 60,9 | 2,54.9 | |||

| 3 | 13,7 | 60,6 | 2,52.6 | |||

| 4 | 13,5 | 60,1 | 2,55.3 | |||

| 5 | 13,9 | 61,1 | 2,54.0 | |||

| 6 | 13,8 | 61,0 | 2,55.6 | |||

| Х |

| 61.1 | 60,68 | 2,54.8 | ||

| +m |

| 0,1 | 0,2 | 0,13 | ||

|

|

| Тест2 | ||

| Группа | № | 100м | 400м | 800м |

|

| 1 | 13,2 | 60,0 | 2,58.7 |

| 2 | 13,8 | 61,0 | 2,54.9 | |

| 3 | 13,9 | 61,8 | 2,53.6 | |

| 4 | 13,6 | 60,7 | 2,55.6 | |

| 5 | 14,0 | 61,6 | 2,54,1 | |

| 6 | 13,9 | 61,0 | 2,55.3 | |

| Х |

| 13,7 | 61,02 | 2,55.1 |

| +m |

| 0,16 | 3,46 | 2,55.1 |

| T |

| 0,55 | 0,86 | 8,9 |

| P |

| p0,05 | P0,05 | p0,05 |

Результаты тестов по окончанию экспериментов не было выявлено достоверных различий между ЭГ И КГ в показателях: скорость (100м), средней показатель у ЭГ x=13,7, у КГ x=13,9 (t=0,05 ,p0,05); скоростная выносливость (400м), средний показатель у ЭГ x=61,02 у КГ x=61,04 (t=0,86 p=0,05);

По результатам проведения контрольных тестов от 100 до 400 м для каждой бегуний на 800м корректировалась тактика распределения тренировочных нагрузок.

Необходимо отметить, что проведение контрольных тестов, до участиях в соревнованиях, следует связывать не только лишь с необходимостью определения уровня специальной подготовленности бегуний, но и создания определённого ритма изменения работоспособности организма спортсменки.

В связи с этим у бегуний первой группы, физическое и функциональное состояние соответствовало данному периоду подготовки, того как у второй группы бегуний параметры внешнего и внутреннего состояния организма оказалось ниже модельных по тем же причинам.

Уровень физического и функционального состояния бегуний соответствовал перед подготовки, а у второй группы бегуний - уровень был ниже модельных по тем же причинам.

В базовом специально- подготовительном мезоцикле, состоящем из трех развивающих микроциклов, решались задачи дальнейшего развития ведущих функциональных систем организма, а также совершенствования волевой подготовленности.

Периодичность выполнения специализированных нагрузок для бегуний скоростного направления сохранилось, интенсивность нагрузки повышался, объем достигал своего максимума в седьмом микроцикле. Уровень специальной физической подготовленности и функциональное состояние спортсменов соответствовало модельным, для данного периода подготовки.

У бегуний второй группы, после внесения коррекции в тренировочную программу, в показателях функционального состояния организма спортсменок отметилась положительна я динамика. Это отразилось в результатах в контрольных тестах в начале 6 микроцикла. Хотя уровень функционального состояния спортсменов оставался недостаточным для данного процесса.

Анализируя результаты исследования, можно сделать предположение о причинах, повлиявших на результаты тестов ЭГ:

1. Такие результаты можно объяснить тем, что в данной группе в основе построения тренировочного процесса, нормирования и дозирования скоростно-силовых качеств , соблюдался принцип индивидуализации.

2. Целенаправленное развитие ведущих физически качеств дало большой прирост в уровне скоростно-силовых качеств и соответственно в уровне соревновательных результатов.

В контрольной группе так же видны положительные сдвиги в показателях скоростно-силовых качеств, можно объяснить как влияние физической нагрузки на организм спортсменов.

Мы пришли к следующим заключением, на основании полученных результатов:

1. Проведено исследования показало целесообразность и необходимость соблюдения и построения тренировочного процесса у бегунов на средние дистанции.

2. Группа бегунов на средние дистанции, в большей степени повысилась уровень скоростно-силовый выносливости.

3. Группа бегунов на средние дистанции, повысила незначительно свой уровень тренированности.

4. Среди бегунов на средние дистанции можно выделить дополнительные специальности: в первой основой является скорость, скоростная выносливость, а во второй специализации выносливости и скоростная выносливость.

ВЫВОДЫ

1. Анализ литературных данных показалось, что дальнейший прогресс в беге на средние дистанции следует связывать с появлением новых методических концепций в подготовке спортсменов. В этой связи выполняемое нами исследование следует рассматривать как очередной шаг на пути дальнейшего повышения эффективности тренировочного процесса бегунов на средние дистанции в годичном цикле подготовки.

2. Основу метода подготовленности составляет комплексный подход в оценке спортсмена. Необходимо комплексно оценивать уровень подготовленности в состоянии ведущих функциональных систем в соответствии с особенностями спортсмена, а также адаптационными способностями. Основными тенденциями методов подготовки бегунов являются: дозирование нагрузки, выявление адаптационных возможностей организма, достижения максимального спортивного результата возможного для конкретного спортсмена, сохранение и укрепление здоровья спортсмена.

3. По окончании эксперимента бала выявлена достоверность различий в ЭГ при сравнении с КГ (p0,05). Показатели в ЭГ по сравнению с КГ выросли 4 тестах из 6 (100м,400, 800м). Спортсмены КГ изменили лучшие результаты по сравнению с первоначальным тестированием, но без достоверных различий (p0,05) в сравнении с ЭГ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Аросьев Д.А. Исследование некоторых форм построения соревновательного этапа тренировки. Автореферат диссертации к.п.н.М.:2000-27с.

2.Архипов В.Н. Значение последовательности распределения в тренировочном процессе нагрузок различной продолжительности для развития специальной работоспособности бегунов на средние дистанции . Автореферат диссертации к .п. н. Клев :1998.с. 48-49.

3.Баранов В.Н . Исследования объема специальных средств в тренировке бегунов на средние дистанции Автореферат диссертации к. п. н. м.: 2000.-16с

4. Болдырев А. Г. Экспериментальное исследование средств и методов воспитания общей выносливости у юных бегунов. Автореферат диссертации к. п. н. М.: 2001-24с.

5 . Вайцеховский С.М. Оперативное управление процессом спортивной тренировки, Теория и практика ФК , 1999, №1 с 47-50.

6. Вануров С.А. Бег на средние дистанции. М .: Физкультуры и спарт.-1999., с. 5-7,17 -26,29-30.

7. Верхошавский Ю.В. Некоторые предпосылки к оптимальному уравнению процессом становления спортивного мастерства, Теория и практика ФК 2000№4,с.21-23.

8. Верхошавский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1997.с.176.

9. Верхошавский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1998.с.133.

10.Вокзбейн Ю.Н. Кушейников Н.М. Руководство по легкой атлетике. М. :2005 .с. 18-36

11.Венков Н.И., Зациорский В.М Некоторые вопросы теории тренировочных нагрузок, Теория и практика ФК , 1999 №6 . с. 20-24.

12. Воробьев А.Н. некоторые вопросы спортивной тренировки , Теория и практика ФК 2004,№10 С 56-559.

13 . Ворабьев А.Н. Чернов К.Л. Принципы управления подготовкой спортсменов. Малаховка: 2000 .с.67.

14. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. М.: физкультура и спорт, 2000, с. 136.

15.Дорошенко Н.И. исследовании тренировочных и соревновательных нагрузок в системы подготовки высококвалифицированных бегунов на средние дистанции. Автореферат диссертации. Автореферат диссертации к.п.н. 2006.с.-12

16. Жуков И.И. Пыхтин. В.Н. . Якубович М.А. Сотворение бега, легкая атлетика .- 1997.- № 5 с. 31.

17.Зацторский В.М. физические качества спортсменов. М.: Физкультура и спорт , 2000.с-200.

18. Зациорский В.М. Запорожанов В.А. Тер- Ованесян И.А. Вопросы теории и практики педагогического контроля в современном спорте, Теория и практика Физической культуры. 1995.№ 4 .- С.59-64.

19.Коробов А.В. Школа легкой атлетике. М.: Физкультура и спорт , 2000.с- 175.

20. Кулаков В.Н. гармония подготовки, Легкая атлетика . 1987№ 6.с- 11-14.

21. Макаров А.Н Бег на средние и длинные дистанции. М.:физкультура и спорт, 1998с -150.

22. Макаров А.Н. Бег на средние и длинные дистанции. М.:физкультура и спорт. 1997.с.10.

23.Матеев Л.П. Основы спортивной тренировки, Учебное пособие для ИФК. М: Физкультура и спорт . 1997 .с.18-34.

24. Матвеев периодизации спортивной тренировки. М.: Физкультура и спорт, 2004.с. 244.

25.Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: физкультура и спорт ,1997 с-271.

26.Михайлов В.В. некоторые проблемы выносливости спортсменов в циклической работе, Теория и практика ФК 1998№1 с. 55-62.

27. Озолин Н.Г. современная система спортивной тренировки. М.: Физкультура и спорт, 1990 с- 479.

28. Платонов В. Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. М: Физкультура и спорт, 1996 с-287.

29. Платонов В.Н. Управление тренировочным процессом высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта, Основы управления тренировочным процессом спортсменов: Сб. науч. тр. Клев 1992 с 5-26.

30. Рыбаков В.В Исследование структуры недели " удобных" микроциклов при воспитании специальной выносливости, Актуальные проблемы спортивной тренировки. Л. 1999.с.-44.

31. Смирнов Ю.Н. Основные свойства и показатели спортивной подготовленности. Малаховка: 1999с- 48.

32. Суслов В.П. бег на средние и длинные дистанции. Квалификация тренировочных средств, Легкая атлетика . 1997 №8 с-13.

33. Сушов Ф.П., Попов Ю.А., Кулаков В.Н, Тихонов С.А. бег на средние и длинные дистанции. М.:1992.с.-39-40, 44.

34. Юшкевич Т.П.Силовая подготовка, Легкая атлетика .1997с-№8.с-13.

35. Зациорские В, М. Запорожан В, А., Тер-Ованесян И.А Вопросы теория и практика ФК 1997 №4 с-59-64.

36. Коробов А.В. школа Легкой атлетике. М.: Физкультура и спорт , 2002 с-175

37.Кулаков В.Н. гармония подготовки, легкая атлетика . 2003 с-11.

38.Матвеев Л.П. Основы Спортивной Тренировки, Учебное пособие для ИФК.М.: Физкультура и спорт .1997 с-18-34.

39. Матвеев Л.П. проблемы периодизации спортивной тренировки. М.: физкультура и спорт ,2004 с-244.

40. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: Физкультура и спорт, 1999 с- 271.

41. Михайлов В.В. некоторые проблемы выносливости спортсменов в циклической работе, Теория и практика физ. культуры ,1998 №1 с-55-62.

42 . Озолин Н.Г. современная система спортивной тренировки. М: Физкультура и спорт ,1996 с-479..

43.Воспитание специальной выносливости, Актуальные проблемы спортивной тренировки. Л 1999 с-44

44. Смирнов Ю.Н. основные свойства и показатели спортивной подготовленности. Малаховка: 1990 с-479

45. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. М.: Физкультура и спотр,1990с-479.