СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Окружная научно-практическая работа

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- выявить причины стресса;

- выяснить, какие физиологические изменения происходят в организме при стрессе;

- исследовать проявления стресса у учащихся нашей школы;

- разработать рекомендации как противостоять стрессу.

Просмотр содержимого документа

«Окружная научно-практическая работа»

Окружная научно-практическая конференция

«Школьный стресс»

Секция «Медицина»

Автор: Чавкина Дарья Александровна,

обучающаяся 11 класса

ГБОУ СОШ пос. Октябрьский

государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский Самарской области

Научный руководитель:

Деркачёва Ирина Николаевна,

учитель биологии

Кинель - 2015

Оглавление.

Введение 3

- Понятие о стрессе 3

- Проблемное поле проекта 3

- Цели и задачи 4

2. Основная часть 4

- Причины стресса у школьников 4

- Причины стресса у учителей 6

- Адреналин - гормон стресса 7

- Физиология стресса 9

- Стресс и физические нагрузки 11

- Дозированность физических нагрузок 20

3. Заключение 22

- Практическая часть 22

- Рекомендации 32

4. Приложения 33-37

5. Литература 38

Введение

УЧИТЕСЬ ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЙ…

Стресс – напряженное состояние, возникающее у человека под влиянием сильных внешних раздражителей.

Сам раздражитель называется стресс-фактором.

Стресс-фактор может быть:

- физический – холод, жара, высокое или низкое атмосферное давление, ионизирующее излучение;

- химический – токсические или раздражающие вещества;

- биологический – усиленная мышечная работа, заражение микробами, вирусами, травма, ожог;

- психологический – сильные положительные или отрицательные эмоции;

- комбинированный – вызван комбинацией стресс-факторов.

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ПРОЕКТА

Стресс ворвался в нашу жизнь. Технический прогресс, непрерывно увеличивающийся информационный поток, постоянная нехватка времени, боязнь куда-то опоздать, что-то не успеть, постоянная погоня за успехом, стремление проявить и реализовать себя, большое количество отрицательных эмоций, нехватка времени для досуга и общения – все это провоцирует стресс.

Не являются исключением и школьники, они тоже подвержены действию стресса, становятся грубыми, раздражительными, хуже учатся, чаще болеют, ухудшаются сон и аппетит. Мы задумались над тем, как можно противостоять стрессу, который оказывает губительное действие на организм и сформулировали проблему следующим образом: как при современном ритме жизни противостоять стрессу, как защитить себя от разрушительного действия стресса?

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- выявить причины стресса;

- выяснить, какие физиологические изменения происходят в организме при стрессе;

- исследовать проявления стресса у учащихся нашей школы;

- разработать рекомендации как противостоять стрессу.

Актуальность

Я планирую учиться на психолога и работать в системе МВД. Думаю, что мне часто придется иметь дело с людьми в состоянии стресса, поэтому я решила подробно изучить это явление.

Глава 1. Анализ литературы

ПРИЧИНЫ СТРЕССА У ШКОЛЬНИКОВ

Каковы же основные причины возникновения различных видов стрессов у детей в школе?

1) Первая группа причин связана с приходом детей в школу. Адаптация ребенка к школьной среде зависит от того, в какой мере домашняя обстановка отличается от школьной, насколько ребенок подготовлен к трудностям учебы.

2) Другая группа причин связана с уровнем развития общества, который определяет сложность школьных программ, структуру и содержание учебных предметов.

3) Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на психику ребенка, является острая нехватка времени. Цейтнот, по данным многих исследователей, связан как с высокими нагрузками, так и с неэффективными методами учебной работы школьников (успешность обучения связывается не с качественными, а с количественными показателями усвоения знаний).

4) В качестве еще одной причины следует назвать фактор «школьного соревнования», следствием которого является нацеленность детей на высокие показатели. У детей легко развивается комплекс неполноценности, формируется заниженная самооценка, что препятствует их дальнейшему развитию и увеличивает риск возникновения психосоматических расстройств.

5) Серьезной травмой для ребенка может стать смена школьного коллектива. Он теряет старых друзей, ему приходится подстраиваться к новым одноклассникам и педагогам.

Современные дети – настоящие труженики. Родители заставляют любимое чадо штудировать учебники, записывают его в спортивные секции, художественные классы и музыкальные школы и в итоге просто «загоняют» ребенка, требуя, чтобы тот «соответствовал» постоянно изменяющемуся миру. Подсчитано, что ученику старших классов нужно 169 часов в неделю, чтобы выполнить все домашние задания. А в неделе, между прочим, всего 168 часов!

При школьной нагрузке в 65-70 часов в неделю у ребенка остается всего 29 минут в сутки, чтобы погулять. При этом даже в Министерстве образования признают, что дети не усваивают и 60% программы. На самом деле еще больше – 80%. А сколько за этим детских страданий и слез?

Ребенок постоянно дрожит от страха: вдруг он ответит неправильно, вдруг услышит насмешку одноклассников, вдруг не оправдает надежд родителей? По словам психологов, эти состояния опасны, поскольку их последствия сложно предсказать.

Для нас уже стала привычной информация о том, что в США ребенок с оружием пришел в школу и расстрелял учителей и одноклассников. Мало того, в США за последние десять лет самоубийц среди подростков стало в два с лишним раза больше!

Есть и плюсы.

Надо признать, небольшое количество стресса может быть даже полезным. Случайные выбросы в кровь кортизола и адреналина, элементов, вырабатываемых организмом в ответ на стресс, могут дать ребенку дополнительный толчок для преодоления каких-либо физических или умственных барьеров. Заведующий кафедрой нервных болезней академии имени Сеченова академик Александр Вейн отметил, что каждый человек, готовясь к экзаменам или занимаясь спортом, испытывает либо психологический, либо физический стресс. Но здоровому организму стресс повредить не может. В малых дозах он даже полезен.

Тем не менее частые и продолжительные стрессы накладывают отпечаток не только на настроение, но и на психику детей. Врачи предупреждают: жизнь в состоянии напряжения может привести к психозу и бессоннице.

ПРИЧИНЫ СТРЕССА У УЧИТЕЛЕЙ

Психологическим стрессам в школе, безусловно, подвержены не только дети, но и учителя. Не секрет, что профессиональная деятельность педагога является одним из наиболее напряженных видов социальной деятельности. По данным НИИ медицины труда, к неврозам, связанным с профессиональной деятельностью, склонны около 60% учителей.

- На эмоциональное «выгорание» педагогических работников влияют несколько факторов:

- Фактическое отсутствие права на ошибку. Известно, что, для того чтобы избежать профессиональных неудач, большинство учителей расширяют свое трудовое время за счет работы на дому. В результате они лишают себя полноценного отдыха;

- Неудовлетворенность профессиональным статусом;

- Страх потерять работу из-за сокращения рабочих мест вследствие снижения уровня рождаемости;

- Недооценка профессиональной значимости со стороны коллег. Такая проблема часто наблюдается у молодых специалистов, а также у учителей, которые приходят в школу из других учебных заведений;

- Отсутствие условий для самовыражения и самореализации;

- Недостаточное стимулирование труда.

По результатам опроса, около 90% работников образования основными факторами стрессов считают:

- перегрузки (93%),

- конфликтные ситуации (89%),

- частые проверки вышестоящих организаций (87%),

- предъявление противоречивых требований (67%),

- нововведения и частые изменения в образовательных программах (53%),

- неудовлетворенность социальным статусом (52%).

неудовлетворенность социальным статусом (52%).

АДРЕНАЛИН – ГОРМОН СТРЕССА

Ранее предполагали, что адреналин, образующийся в организме (главным образом в мозговом слое надпочечников), является передатчиком возбуждения (медиатором) в постсинаптических окончаниях симпатических нервов. В 40-х годах было, однако, установлено, что нейромедиатором является не адреналин. Образующийся в организме эндогенный адреналин играет главным образом роль гормонального вещества, влияющего на обменные процессы.

Норадреналин осуществляет медиаторную функцию в периферических нервных окончаниях и в синапсах центральной нервной системы. Биохимические системы тканей, взаимодействующие с норадреналином, называют адренореактивными (адренергическими) системами, или адренорецепторами.

По современным представлениям, норадреналин, выделяющийся в процессе нервного импульса из пресинаптических нервных окончаний, воздействует на норадреналиночувствительную аденилатциклазу клеточной мембраны адренорецепторной системы, что приводит к усилению образования внутриклеточного 3’-5’-циклического аденозинмонофосфата, играющего роль «вторичного» передатчика (медиатора) в дальнейшем осуществлении адренергической реакции.

По современным данным, существует два вида адренорецепторов: α- и β-адренорецепторы. При возбуждении периферических α-адренорецепторов органы реагируют преимущественно эффектом возбуждения, при возбуждении β-рецепторов – тормозными эффектами; возбуждение β-рецепторов миокарда оказывает , однако, стимулирующий эффект (повышение тонуса миокарда, учащение сердечных сокращений). Под влиянием норадреналина происходит преимущественное возбуждение α-рецепторов. Адреналин оказывает смешанное действие, влияя одновременно на α- и β-адренорецепторы.

β-Адренорецепторы в свою очередь подразделяются на β1- и β2 –адре-норецепторы. β1- Адренорецепторы локализуются преимущественно в миокарде, и их возбуждение приводит к тахикардии и усилению сердечного выброса; β2 –рецепторы локализуются преимущественно в бронхах, и их возбуждение сопровождается бронхорасширяющим эффектом.

Действие адреналина при введении в организм связано с влиянием на α- и β-адренорецепторы и во многом совпадает с эффектами возбуждения симпатических нервов. Он вызывает сужение сосудов органов брюшной полости, кожи и слизистых оболочек; в меньшей степени суживает сосуды скелетной мускулатуры. Артериальное давление повышается. Однако процессорный эффект адреналина в связи с возбуждением β-адренорецепторов менее постоянен, чем эффект норадреналина. Изменения сердечной деятельности носят сложный характер: стимулируя адренорецепторы сердца, адреналин способствует значительному усилению и учащению сердечных сокращений; одновременно, однако, в связи с рефлекторными изменениями из-за повышения артериального давления происходит возбуждение центра блуждающих нервов, оказывающих на сердце тормозящее влияние; в результате этого сердечная деятельность может замедляться. Могут возникать аритмии сердца, особенно в условиях гипоксии.

Адреналин вызывает расслабление мускулатуры бронхов и кишечника, расширение зрачков (вследствие сокращения радиальных мышц радужной оболочки, имеющих адренергическую иннервацию). Под влиянием адреналина происходит повышение содержания сахара в крови и усиление тканевого обмена. Адреналин улучшает функциональную способность скелетных мышц (особенно при утомлении);его действие сходно в этом отношении с эффектом возбуждения симпатических нервов (явление, открытое Л.А. Ор-бели и А.Г. Гинецинским).

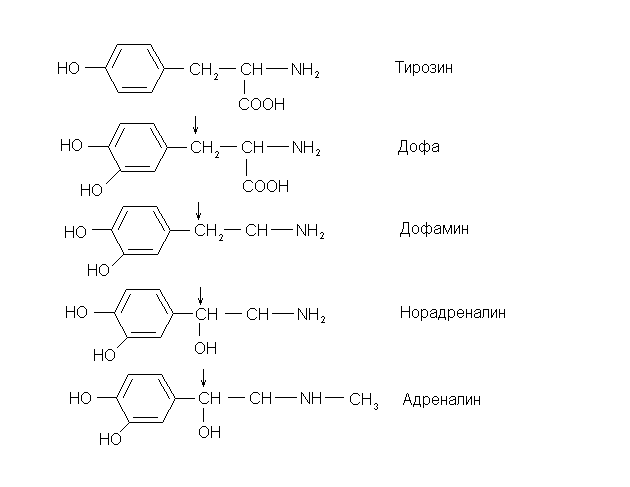

СИНТЕЗ АДРЕНАЛИНА В ОРГАНИЗМЕ

Адреналин содержится в разных органах и тканях, в значительных количествах образуется в хромаффинной ткани, особенно в мозговом слое надпочечников.

ФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА

Сегодня особую актуальность приобретает проблема профилактики неблагоприятных последствий психологического стресса, вызванного школьными факторами риска. Специалисты в области профилактической медицины, возрастной физиологии и психофизиологии, оздоровительной физической культуры к основным школьным факторам риска относят стрессовую тактику педагогических воздействий, чрезмерную интенсификацию учебного процесса, несоответствие методик и технологий возрастным и функциональным возможностям детей, гипокинезию. Комплекс этих школьных стресс-факторов негативно воздействует на эффективность обучения, развитие и здоровье учащихся.

Выработанная в процессе эволюции стрессовая реакция создает условия для экстренного повышения функциональной активности жизненно важных систем, мобилизации энергетических и пластических ресурсов организма в целях эффективного приспособления к условиям окружающей среды. Данная реакция, возникающая при действии любого достаточно сильного фактора, обеспечивается комплексом общих, неспецифических изменений. В зависимости от последствий воздействия стресс-фактора на организм стрем дифференцируют на положительный (эустресс) и отрицательный (дистресс).

Стрессовая активация является необходимым компонентом эффективного приспособления организма школьника к условиям обучения, однако эта изначально полезная реакция вследствие чрезмерного по величине психосоциального воздействия может перейти в патологическую и привести к ухудшению функционального состояния. Дело в том, что адаптационные возможности детского организма весьма ограничены, длительное напряжение и связанное с ним переутомление обычно негативно сказываются на состоянии здоровья ребенка. У школьников особенно часто отмечаются различные неблагоприятные реакции на стрессовые ситуации, связанные с экзаменационными испытаниями и письменными контрольными работами. Наблюдаются:

- соматические проявления депрессии и тревожности;

- нарушение вегетативных функций;

- обострение аллергии;

- расстройства пищеварительной системы;

- снижение неспецифической резистентности организма.

Поэтому в условиях увеличения объема значимой информации, интенсивного использования новых информационных технологий, перестройки учебных программ, роста умственно-эмоциональных нагрузок, наличия экзаменов и тестовых процедур, уменьшения двигательной активности на фоне сложнейших социальных и экономических преобразований, происходящих в обществе, большое значение приобретают вопросы оптимизации учебной деятельности. Улучшения функционального состояния школьников, предупреждения негативных последствий психологического дистресса и умственного перенапряжения.

СТРЕСС И ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

Литературные данные последних лет и результаты собственных исследований показывают, что систематическое использование адекватно дозированных физических упражнений способствует оптимизации функционального состояния при стрессе. Поэтому одним из действенных средств улучшения функционального состояния ЦНС и умственной работоспособности школьников, снижения уровня тревожности и депрессии, повышения самооценки и уверенности в себе являются регулярные занятия физическими упражнениями. Это представляется закономерным в контексте широко известных сведений о зависимости здоровья человека от уровня двигательной активности. Существует концепция, согласно которой оздоровительной влияние на растущий организм двигательная активность оказывает только в диапазоне оптимальных величин. Недостаточная (гипокинезия), так же, как и избыточная (гиперкинезия) двигательная активность, обусловливают различные неблагоприятные изменения функционального состояния школьников не только пограничного, но и патологического характера. Значение двигательной активности как фактора, стимулирующего рост и развитие организма в онтогенезе, трудно переоценить. С момента реализации позы стояния характер двигательной активности определяет особенности роста и развития человека. В соответствие с «энергетическим правилом скелетных мышц», сформулированным И.А. Аршавским, интенсивность энергетических процессов и специфика функционирования физиологических систем в разные возрастные периоды находятся в зависимости от характера двигательной активности. Стимулируемая действием внутренних и внешних раздражителей мышечная деятельность является фактором, вызывающим после ее прекращения не просто восстановление, а сверхвосстановление энергетических и пластических ресурсов организма, которые в дальнейшем могут быть использованы в большем объеме для осуществления процессов роста и развития. При изучении срочных эффектов влияния дозированных физических нагрузок, применяемых в ходе учебного процесса, на функциональное состояние школьников 6-14 лет, выявлена важная закономерность, а именно: регулирующее воздействие физических упражнений тем выше, чем больше исходное функциональное состояние отклоняется от нормальных значений после напряженной учебной деятельности. Вместе с тем существует оптимальный в отношении различных показателей умственной работоспособности, памяти, мышления, ситуативной тревожности и самочувствия уровень неспецифической активации, обусловленный «острой» физической нагрузкой. При небольшой и средней степени активации (нагрузка интенсивностью 40-60% пульсового резерва) эффективность учебной деятельности возрастает у всех испытуемых, независимо от их возрастных и индивидуальных особенностей. Дальнейшее повышение уровня активации нервной системы приводит к постепенному ухудшению продуктивности интеллектуальной деятельности у детей всех возрастных групп. При этом чем старше школьника, тем более устойчивыми они оказываются к большому физическому напряжению по параметрам эмоциональной сферы, когнитивных процессов и умственной работоспособности: оптимальная результативность у них наблюдается после более высокой физической нагрузки. Степень влияния одноразовой физической нагрузки на результаты выполнения тестовых заданий у испытуемых одного возрасте зависит от их индивидуальных особенностей. Важно подчеркнуть, что у одного и того же испытуемого острая стандартная физическая нагрузка в разной степени влияет на показатели памяти, мышления, внимания, ситуативную тревожность, самочувствие. При возрастании интенсивности и длительности физического напряжения быстрее всего достигается максимальная эффективность кратковременной зрительной памяти, затем соответственно происходит наибольшее улучшение п оказателей мышления, самочувствия, снижение ситуативной тревожности, повышение умственной работоспособности. При значительном возрастании экстремальности физической нагрузки (интенсивность 80-90% пульсового резерва) качество всех изучаемых процессов и состояний после нее начинает ухудшаться. Это необходимо учитывать при использовании физических упражнений во время учебных занятий. Сходные данные содержатся и в литературе.

оказателей мышления, самочувствия, снижение ситуативной тревожности, повышение умственной работоспособности. При значительном возрастании экстремальности физической нагрузки (интенсивность 80-90% пульсового резерва) качество всех изучаемых процессов и состояний после нее начинает ухудшаться. Это необходимо учитывать при использовании физических упражнений во время учебных занятий. Сходные данные содержатся и в литературе.

Результаты многочисленных экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что долговременная адаптация к мышечной деятельности приводит к взаимообусловленным структурным и функциональным преобразованиям, проявляющимся в положительной динамике психологических и биологических составляющих функционального состояния.

На психологическом уровне результаты рационально организованной систематической оздоровительной тренировки отражаются: в общем улучшении психического здоровья; снижении тревожности, депрессии, невротизма, улучшении самочувствия и настроения, самоконтроля и самооценки, возрастании чувства удовлетворенности жизнью, уверенности в себе; снятии фрустрации; изменении личности в сторону большей экстравертированности.

К числу наиболее важных долговременных эффектов адаптации к мышечной деятельности биологического уровня относятся: расширение структурных и функциональных резервов организма; повышение мощности и экономичности функционирования стресс-реализующих и стресс-ограничивающих систем; относительное преобладание тонуса парасимпатического отдела ВНС; изменение чувствительности тканей к гормонам и медиаторам; улучшение функционирования кислородтранспортной системы; изменение чувствительности барорецепторов; совершенствование механизмов, контролирующих объем жидкости и баланс натрия; увеличение энергетического потенциала организма; улучшение липопротеинового состава крови; стимуляция иммунологической реактивности и др. Совокупность рассматриваемых психофизических изменений, формирующихся в процессе систематических занятий физическими упражнениями, является неспецифической основой повышения устойчивости организма детей и подростов к неблагоприятным воздействиям. Знание основных механизмов влияния двигательной активности и учет их в практической деятельности специалистов по физической культуре открывают перспективы направленного использования мышечных нагрузок для улучшения адаптации школьников к действию стрессов психосоциальной природы, профилактики, реабилитации и лечения широкого спектра заболеваний. Однако благоприятное влияние двигательной активности проявляется, как было отмечено выше, лишь тогда, когда ее объем, интенсивность, преимущественная направленность, частота занятий соответствуют возрастным и индивидуальным возможностям детей и подростков.

В этой связи специалистами в области оздоровительной физической культуры непрерывно ведется поиск рациональных соотношений основных компонентов тренировочной нагрузки, обеспечивающих выраженное положительное воздействие на функциональное состояние занимающихся в условиях психологического стресса. Вопрос адекватности применяемых физических нагрузок имеет наиболее важное значение при использовании физических упражнений в занятиях с детьми и подростками. Большой интерес в этом отношении представляет задача поиска оптимальных сочетаний частоты занятий, объема, интенсивности и метаболической направленности используемых физических нагрузок на различных этапах онтогенеза с учетом величины оздоровительного тренировочного эффекта (срочного, отставленного, кумулятивного).

этой связи специалистами в области оздоровительной физической культуры непрерывно ведется поиск рациональных соотношений основных компонентов тренировочной нагрузки, обеспечивающих выраженное положительное воздействие на функциональное состояние занимающихся в условиях психологического стресса. Вопрос адекватности применяемых физических нагрузок имеет наиболее важное значение при использовании физических упражнений в занятиях с детьми и подростками. Большой интерес в этом отношении представляет задача поиска оптимальных сочетаний частоты занятий, объема, интенсивности и метаболической направленности используемых физических нагрузок на различных этапах онтогенеза с учетом величины оздоровительного тренировочного эффекта (срочного, отставленного, кумулятивного).

Технология использования средств физической культуры для укрепления здоровья детей и подросток, повышения их устойчивости к действию школьных стресс-факторов базируется на широком применении адаптированных методик спортивной подготовки а общекондиционной тренировки в физическом воспитании учащихся, четком регулировании основных компонентов физической нагрузки с учетом наличного уровня функционального состояния и индивидуально-психологических свойств личности (прежде всего личностной тревожности и склонности к проявлению депрессии). Взаимодействие различных видов эффектов может иметь положительный, отрицательный и нейтральных характер. Поэтому занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью организуются таким образом, чтобы обеспечивался положительный перенос тренировочных эффектов. Четкое представление о тренировочном эффекте и условиях, требуемых для его достижения, является обязательной предпосылкой выбора адекватного содержания и рациональной организации систематических занятий физическими упражнениями. Эти эффекты определяются прежде всего содержанием физических упражнений, которое характеризуется совокупностью биохимических, физиологических. Психологических и биомеханических процессов, развертывающихся в организме при выполнении мышечной деятельности. В соответствии с разновидностями тренировочных эффектов различают три вида комплексного педагогического контроля в оздоровительной тренировке: оперативный, текущий, этапный. Средствами контроля служат педагогические, медико-биологические, психологические показатели, отвечающие требованиям стандартности, аутентичности, наличия шкалы оценок. Система комплексного педагогического контроля позволяет сопоставлять данные выполнения программ оздоровительной тренировки на различных этапах подготовки с уровнем функционального состояния и на этой основе осуществлять коррекцию величины физической нагрузки.

Главная особенность систематических занятий физическими упражнениями с детьми и подростками состоит в необходимости создания прочного фундамента для укрепления их физического и психического здоровья непосредственно в процессе обучения в школе. Вследствие этого применяемые физические нагрузки должны быть не только адекватны резервным возможностям организма, индивидуально-психологическим особенностям детей, но и регулироваться в соответствии со срочными изменениями функционального состояния занимающихся под воздействием общеобразовательных уроков различной степени трудности. Поиск наиболее приемлемых физических наг рузок оздоровительной направленности должен базироваться на анализе характеристик и критериев, отражающих количественную и качественную меру воздействия используемых упражнений на функциональное состояние занимающихся с учетом «коридора» оптимальной активности. К числу таких характеристик, определяющих эффект занятий физическими упражнениями, можно отнести: содержание, направленность, величину и организацию физической нагрузки. При нормировании нагрузки в процессе систематических занятий принимаются во внимание основные ее компоненты, тесно взаимосвязанные друг с другом:

рузок оздоровительной направленности должен базироваться на анализе характеристик и критериев, отражающих количественную и качественную меру воздействия используемых упражнений на функциональное состояние занимающихся с учетом «коридора» оптимальной активности. К числу таких характеристик, определяющих эффект занятий физическими упражнениями, можно отнести: содержание, направленность, величину и организацию физической нагрузки. При нормировании нагрузки в процессе систематических занятий принимаются во внимание основные ее компоненты, тесно взаимосвязанные друг с другом:

Вид упражнений (специфичность);

Оздоровительный потенциал;

Особенности энергообеспечения (аэробные, анаэробные, смешанные);

Интенсивность нагрузки;

Объем нагрузки;

Кратность занятий;

Распределение нагрузки во времени;

Взаимосвязь нагрузок различной направленности.

В рамках отдельного занятия учитываются также продолжительность и интенсивность упражнения, длительность интервалов отдыха между повторениями, характер отдыха, число повторений. От соотношения этих компонентов зависят особенности приспособительных изменений в организме. Опираясь на адаптационные возможности человека, можно целенаправленно использовать те или иные формы воздействия и, регулируя их содержание, частоту, интенсивность, длительность, количество повторений, особенности организации во времени, сознательно формировать те функциональные изменения, которые являются наиболее желательными на данном этапе онтогенеза. Все физические упражнения обладают способностью формировать как неспецифические, так и специфические функциональные сдвиги. Дело в том, что нарушение гомеостаза, обусловленное физической нагрузкой, через высшие уровни регуляции мобилизует функциональные системы, определяющие специфические и неспецифические адаптационные изменения в организме. Неспецифические изменения практически не связаны с особенностями мышечной деятельности. Их величина определяется преимущественно силой воздействия нагрузки независимо от конкретных особенностей упражнения. Неспецифические сдвиги обусловлены повышением активности эрготропной системы мозга и соответственно стресс-реализующих адренергической и гипофизарно-адреналовой систем, стереотипно реагирующих не только на физические упражнения, но и на самые различные изменения в среде обитания, достигающие определенного порогового уровня. Вследствие этого адаптация к мышечной деятельности повышает устойчивость к целому ряду природных и социальных стресс-факторов.

В качестве наиболее эффективных, с точки зрения противостояния психологическому стрессу, рассматриваются упражнения преимущественно аэробной направленности (на развитие общей выносливости). Физическая тренировка аэробной направленности повышает резервные возможности головного мозга, совершенствует регуляцию функционального состояния ЦНС, нейтрализует изменения внутренней среды организма, вызванные нервно-эмоциональным напряжением, улучшает общий психологический статус человека, способствует повышению эмоциональной устойчивости. Все это дает основание рекомендовать упражнения аэробной направленности для широкого применения в занятиях с детьми школьного возраста. Однако возникает вопрос: как много надо заниматься физическим упражнениями данного характера для того, чтобы проявился их профилактический эффект? Дело в том, что применение чрезмерных физических нагрузок, превышающих возрастные и индивидуальные возможности занимающихся, может привести к срыву процессов адаптации организма, нарушению регуляции функционального состояния ЦНС, снижению умственной работоспособности и даже к ухудшению здоровья. Использование же недостаточных по величине физических нагрузок, наоборот, не вызовет необходимых адаптационных перестроек в организме. В связи с этим для успешного применения аэробных упражнений на занятиях со школьниками необходимо точно дозировать нагрузку в соответствии с возможностями их организма. Эффективное применение средств, форм и методов физического воспитания невозможно без опоры на знания о психофизических закономерностях роста и развития организма детей и подростков на различных этапах онтогенеза. Научно аргументированная система физического воспитания учащихся может быть разработана только на основе анализа объективных данных о формировании организма детей в разные возрастные периоды. Освоение двигательных действий и развитие физических качеств в процессе физического воспитания должно базироваться на учете возрастно-половых различий, резервных возможностей и индивидуальных особенностей функционального состояния организма. Нам представляется необходимым широкое применение принципов спортизированного физического воспитания детей и подростков для повышения их устойчивости к неблагоприятному воздействию психосоциальных стресс-факторов.

Установлено, что высоким неспецифическим оздоровительным потенциалом обладают физические упражнения глобального характера, преимущественно аэробной и смешанной направленности, выполняемые, в зависимости от возраста и физической подготовленности, 3-6 раз в неделю по 20-40 мин. Средняя интенсивность нагрузки составляет 70-80% индивидуального пульсового резерва – показателя, отражающего возрастные и индивидуальные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку. При 5-6 тренирующих воздействиях в неделю с увеличением объема работы от 20 до 40 мин отмечалось улучшение большинства физиологических. психологических и педагогических показателей функционального состояния. Вместе с тем анализ полученных результатов с учетом индивидуального уровня подготовленности детей позволил обнаружить неодинаковые изменения их функционального состояния под влиянием предлагаемой тренировочной программы, для учащихся с высокой, выше среднего, средней величиной комплексной оценки оптимальными оказались 5-6 занятий (200-240 мин нагрузки тренирующего характера; 260-315 мин всего) в неделю, а для занимающихся с низкой и ниже среднего уровня работоспособностью – 3 занятия (120 и 160 мин соответственно).

В практическом плане важно, что в целях обеспечения наивысшего оздоровительного эффекта при 2-3 уроках физической культуры в неделю необходимо отводить для физической нагрузки тренирующего характера не менее 40-45 мин занятия. Учитывая, что в рамках урока как основной формы физического воспитания в комплексе решаются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи, увеличение времени тренирующего воздействия сверх 20-25 мин представляется нецелесообразным. В таком случае 2-3 урока в неделю, предусмотренные программой, не обеспечат желаемого долговременного воздействия на функциональное состояние занимающихся, так как наиболее благоприятные его изменения у школьников под влиянием физических нагрузок тренирующего характера продолжительностью 20-25 мин могут быть достигнуты либо при 5-6 уроках в неделю, либо при вовлечении детей и подростков во внеклассные формы занятий физическими упражнениями.

Особенно эффективным может оказаться использование технологий спортизированного физического воспитания в общеобразовательной школе, основывающихся на обязательном применении адаптированных методик спортивной подготовки в физическом воспитании детей и подросток, объединении учащихся в типологические однородные по интересам и уровню подготовленности учебно-тренировочные группы, занимающиеся в основном в рамках академического расписания. В целом очевидно, что задача поиска оптимального соотношения основных компонентов тренировочной нагрузки оздоровительной направленности с различными группами школьников еще далека от окончательного решения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВАННОСТИ ФИЗИЧЕКИХ НАГРУЗОК

Указанные подходы к нормированию физических нагрузок в целях оптимизации функционального состояния школьников в условиях психологического стресса могут быть реализованы при учете ряда научно-практических рекомендаций, разработанных на основе результатов собственных исследований и данных литературы:

1. Повышение сопротивляемости психологическому стрессу и умственному утомлению, увеличение работоспособности и функциональных возможностей, снижение уровня тревожности и депрессии, улучшение самооценки и уверенности в себе может быть достигнуто посредством оптимального объема двигательной активности. При этом применяемые физические упражнения должны быть направлены преимущественно на развитие аэробной выносливости и представлять собой несложные в координационном отношении циклические двигательные действия глобального характера, вовлекающие в работу более 50% всей мышечной массы.

2. Для улучшения протекания когнитивных процессов и повышения умственной работоспособности не менее 30% общего объема двигательной активности должно выполняться непосредственно во время пребывания в школе. Остальной объем движений реализуется после окончания учебных занятий.

3. Физические упражнения преимущественно аэробной направленности, используемые в занятиях с детьми, находящимися в состоянии психо- эмоционального напряжения, склонными к проявлению тревожности и депрессии, должны по возможности исключать элементы самооценки («неэгоцентрические» упражнения). В связи с этим при их выполнении целесообразно избегать излишнего соперничества с другими занимающимися или с самим собой.

4. Во время учебных занятий, характеризующихся интенсивной интеллектуальной деятельностью, необходимо использовать комплексы познотонических упражнений, обеспечивающих посредством попеременного подтягивания различных мышечных групп, сухожилий и связок поступление в ЦНС мощного тонизирующего потока проприоцептивной импульсации.

5. Физические нагрузки, применяемые в начале или середине учебного дня, должны оставлять такое последствие, которое способствовало бы снижению интенсивности эмоционального напряжения и подъему умственной работоспособности. Поэтому для срочного повышения работоспособности, улучшения протекания когнитивных процессов, снижения ситуативной тревожности на фоне выраженной психической напряженности в перерывах между занятиями могут применяться «спокойные» (неэгоцентрические) аэробные упражнения продолжительностью от 10 до 20 мин и интенсивностью, как правило, не более 40-60% пульсового резерва.

6. С учетом срочных эффектов влияния больших физических нагрузок на когнитивные процессы и умственную работоспособность школьников наиболее интенсивные и продолжительные тренировки должны приходиться на вторую половину учебного дня, а в недельном цикле – на последний день учебных занятий и выходные дни.

7. После напряженной учебной деятельности целесообразно снимать высокое эмоциональное напряжение с помощью физических упражнений. Оптимальная продолжительность физической нагрузки тренирующего характера при 3-6 занятиях в неделю с интенсивностью 70-80% пульсового резерва составляет 20-40 мин (120-240 мин). Развитие аэробных возможностей с целью формирования долговременных положительных перекрестных эффектов рекомендуется осуществлять в течение не менее 14- 18 недель на основе использования упражнений аэробного и смешанного характера. Доля последних составляет 30-40% общего времени, выделяемого для нагрузки тренирующей направленности.

8. Положительные изменения функционального состояния школьников под влиянием оздоровительной тренировки нарастают в приблизительной пропорции к приросту общей величины работы независимо от характера ее распределения в недельном цикле. Поэтому указанная выше оптимальная недельная величина нагрузки может быть обеспечена за счет различных соотношений продолжительности и кратности занятий на фоне интенсивности нагрузки 70-80% пульсового резерва.

9. Для учащихся с высокой, выше среднего, средней величиной комплексной оценки физической работоспособности оптимальными являются 5-6 занятий по 40 мин нагрузки тренирующего характера, а для школьников с низким и ниже среднего уровня работоспособности – 3 занятия по 40 мин.

10. В занятиях с оздоровительной направленностью наряду с использованием аэробных физических упражнений целесообразно комплексно развивать основные физические качества.

11. Выполнение физических упражнений должно вызывать удовольствие.

Глава 2

Практическая часть

Мы провели анкетирование, чтобы выявить причины и проявления стресса у обучающихся нашей школы и пути их преодоления

| Вопросы | Отличноуспевающие(%) | Слабоуспевающие(%) |

| 1. Волнуетесь ли Вы: |

|

|

| а)на уроке: *при устном ответе *при письменном ответе | 65 45 | 60 30 |

| б)на контрольной работе | 45 | 30 |

| в)на экзамене | 80 | 85 |

| г)при публичном выступлении | 70 | 100 |

| 2. Отмечаете ли Вы волнение на уроке: |

|

|

| а) потливость | 40 | 25 |

| б) сердцебиение | 100 | 100 |

| в) головную боль | 30 | 30 |

| г) сухость во рту | 15 | 5 |

| д) тремор рук | 15 | 5 |

| 3. Отмечаете ли Вы волнение дома: |

|

|

| а) бессонница | 10 | 5 |

| б) тревожность | 55 | 10 |

| в) боли в животе | 30 | 5 |

| г) отсутствие аппетита | 30 | 0 |

| д) повышенный аппетит | 30 | 0 |

| е) раздражительность | 20 | 0 |

| 4. Какую пищу предпочитаете перед волнующими моментами: |

|

|

| а) витамины | 5 | 5 |

| б) мясная пища | 65 | 60 |

| в) молочная пища | 30 | 30 |

| г) фруктово-овощная | 25 | 15 |

| д) смешанная | 80 | 85 |

| 5. Пользуетесь ли Вы успокоительными средствами: |

|

|

| а) лекарственные | 15 | 5 |

| б) натуральные | 20 | 15 |

| 6. Занятия физической культурой: |

|

|

| а) утренняя гимнастика | 25 | 35 |

| б) уроки физической культуры | 95 | 100 |

| в) спортом | 20 | 65 |

| 7. Как Вы относитесь к закаливанию |

|

|

| Закаливаюсь регулярно | 20 | 35 |

| Закаливаюсь не регулярно | 20 | 30 |

| 8. Как преодолеваете волнение: |

|

|

| а) аутотренинг | 5 | - |

| б) дыхательные упражнения | 5 | - |

| в) употребление сладостей | 40 | 30 |

Вывод: Отличноуспевающие ученики больше подвержены волнению на уроках

Вывод: Отличноуспевающие ученики больше подвержены волнению дома перед школьными испытаниями

Вывод: Ярко выраженных предпочтений в пище не выявлено

Вывод: отличноуспевающие ученики больше склонны к употреблению успокоительных средств

Вывод: к занятию физической культурой больше склонны слабоуспевающие

Вывод: Закаливанием в большей степени занимаются слабоуспевающие ученики

Вывод: попытки преодолеть стресс в большей степени предпринимаются отличноуспевающими учениками

Функциональные изменения в стрессовых ситуациях

| Показатели | Сильный тип нервной системы | Слабый тип нервной системы | ||

| В покое % | При стрессе % | В покое % | При стрессе % | |

| I Сердечно-сосудистая система

1 Наличие заболеваний 2 Пульс

3 Давление |

1

90-норма 80- норма |

80- увеличивается 65- увеличивается |

2 80- норма 75- норма |

98- увеличивается 80- увеличивается |

| II Дыхательная система 1 Наличие заболевания 2 Частота дыхания

3 Грудное дыхание

4 Брюшное дыхание |

2

95- норма

85- норма

5- норма |

80- увеличивается 65- увеличивается 10- уменьшается |

3 90- норма 80- норма

5- норма |

98- увеличивается 75- увеличивается 12- увеличивается |

| III Мышечное сокращение 1 Лицевые тики

2 Тремор рук

3 Повышенная моторика |

0.5

5 8 |

2

12 18 |

2

8 20 |

4 24 45 |

| IV Нервная система

1 Рассеянность внимания 2 Нарушение речи 3 Головная боль | 15

2 12 | 28

10 22 | 45

15 28 | 70

40 46 |

| V Пищеварительная система 1 Спазмы желудка и кишечника |

8 |

16 |

16 |

34 |

С помощью теппинг-теста мы определяем типы нервной системы у обучающихся нашей школы

Теппинг-тест Ильина на определение типа нервной системы.

Методика

I В шести квадратах в течение пяти секунд ставим точки.

II Подсчитываем средние арифметическое точек в каждом квадрате в одну секунду.

III Строим график, откладывая по горизонтальной оси номер квадрата, а по вертикальной средние арифметическое.

| … …. ………. … ……... . . . .. .. . . .. . | ………. … ……... ….. .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . .. . … | .. .. . . . .. .. .. . ….. … .. .. . ….. . .. . . … . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . |

| ………. … ……... … … ….. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . . .. . . .. . … | .. ….. …… ….. .. .. . . . . ….………. | .. . . . .. .. .. . ….. … .. …. . ….. . .. …. . . .. . . . . . . . . |

8 7 Слабый тип нервной системы- 24% 6

5

1 2 3 4 5 6

8 7 6 Сильный тип нервной системы- 26%

5 1 2 3 4 5 6

Вывод: 24% обучающихся имеют слабый тип Н.С

26% обучающихся имеют сильный тип Н.С

50% имеют смешанный тип Н.С

Мы исследовали функциональные изменения в стрессовых ситуациях у обучающихся с разным типом Н.С

| Показатели | Покой | При стрессе% | Покой (Сильная) | При стрессе (слабая) |

| 1 Сердечно-сосудистая система 1 Наличие заболеваний 2 Пульс 3 Давление |

1

90-норма 80-норма |

80-растет 65-растет |

2

80-норма 75-норма |

98-растет 80-растет |

1Наличие заболеваний 2 Частота дыхания 3 Грудное дыхание 4 Брюшное дыхание

|

2

95-норма 85-норма 5-норма |

80-растет 65-растет 15-падает |

3

90-норма 80-норма 5-норма |

98-растет 75-растат 12-растет |

1 Лицевые тики 2 Тремор рук 3 Повышенная маторика

|

0.5 5 |

2 12 18 |

2 8 20 |

4 24 45 |

| IV Нервная система 1 Рассеянность внимания 2 Нарушение речи 3 Головная боль |

15

2 12 |

28

10 22 |

45

15 28 |

70

40 46 |

| V Пищеварительная система 1 Спазмы желудка и кишечника |

8 |

16 |

16 |

34 |

Вывод: люди с сильным типом нервной системы показывают большую устойчивость к стрессу по функциональным показателям

Мы провели опрос по выявлению стилевых особенностей у обучающихся с разными типами Н.С, чтобы разработать рекомендации для обучающихся и учителей

Стилевые особенности, связанные с различиями силы нервной системы.

| Сильная нервная система | Слабая нервная система |

| 1 Меньше подвержены утомляемости, меньше затраты времени на подготовку.

2 Любят учить уроки с кем-то

3 Подготовительные, исполнительные и контрольные действия слиты в одно целое.

4 Делают исправления и добавления по ходу работы.

5 Долго помнят и заботятся параллельно о многих заданиях без планирования

6 В письменной речи употребляют сложные конструкции, большая развернутость высказываний

7 Любят отвечать устно

8 В стрессовой ситуации большая эффективность умственной деятельности, ориентационные и контролирующие действия сливаются с исполнительными, снижаются затраты времени на выполнение задания | 1 Больше подвержены утомляемости, часто нуждаются в отдыхе.

2 Любят учить уроки в одиночестве

3 Все процессы обособленны.

4 Вносят изменения во время проверки

5 Планируют свою деятельность

6 Конспективность письменной речи, в устной речи пользуются простыми предложениями с малым количеством смысловых единиц.

6 В письменной речи употребляют сложные конструкции, большая развернутость высказываний

7 Предпочитают письменный ответ

8 Снижается объем умственной деятельности, снижается эффективность, разграничения между ориентационными и контролирующими действиями, повышаются затраты времени на выполнение задания. |

Вывод: обучающиеся с сильным типом нервной системы в стрессовой ситуации оказываются в преимущественном положении.

Заключение

В результате проделанной работы мы выявили основные причины стресса у обучающихся и учителей. (приложение № 4)

Выявив основные причины школьного стресса, познакомившись с физиологическими изменениями в организме при стрессе, влиянием физической нагрузки, изучив статистические данные по проявлению стресса у учащихся нашей школы, мы даем следующие рекомендации по преодолению стресса:

Рекомендации

Чтобы справиться со стрессом, нужен комплексный подход:

Смена обстановки или вида деятельности.

Активный отдых, максимально отличающийся от повседневной жизни

Физические упражнения для снятия стресса у обучающихся (приложение № 1)

Дыхательная гимнастика (приложение № 2)

Антистрессовое меню (приложение № 3)

Нормализация сна

Антистрессовые правила для подготовки дом.задания (приложение № 4)

Психотерапия, направленная на коррекцию поведения, построение психологической защиты и снижение агрессии

Препараты-седатики, снимающие тревогу и приводящие в порядок вегетативную нервную систему

Освоение методик по релаксации, хороши также цигун, ушу и йога. (приложение № 5)

Приложения

Приложение № 1

Физические упражнения для снятия стресса:

1 Сидя на полу, возьмитесь руками за ноги - можете за ступни, если даже сложно - за лодыжки или даже за колени. Расслабьтесь и замрите в этой позе. Можно считать про себя вдохи и выдохи или секунды. Контролируйте свое тело, не шевелитесь сколько можете.

2 Прогиб. Лягте на живот, сделав упор на руки, и как можно глубже прогнитесь назад в спине. Опять же замрите в этой позе на столько, на сколько позволят мышцы.

3 Следующие упражнения – йога - мудро. Сгруппируйтесь в позе застывшей кошки, таз - на голенях, сцепив руки за спиной.

4 Перевернутая асана, или в просторечии - «березка». Поддерживая себя руками за спину, вытяните ноги вверх и замрите в этой позе примерно на минуту.

5 Самое полезное упражнение - это глубокое расслабление. В йоге оно называется шавасана. Лягте на спину, лучше всего на твердую поверхность, а не на кровать, можно накрыться пледом. Свободно раскиньте руки и ноги, положение должно быть максимально комфортным. И начните как бы мысленный массаж всего тела - расслабляйтесь поочередно мышцы лица, плеч, туловища, рук и ног… выполнять его нужно не менее 15-20 минут. Чем дольше, тем глубже расслабление. Оно помогает снять с себя груз напряжения.

Приложение № 2

Дыхательная гимнастика для снятия стресса

От резкого стресса

Для уверенности в своих силах

Перед ответственными школьными испытаниями, необходимо набраться присутствия духа и спокойствия. А это легче всего сделать, выполнив пару упражнений на дыхание.

1. самое главное из них называется капалабхати. Делаем резкий выдох животом, напрягая мышцы и ощущая, что центр приходится на пупок. А на вдохе расслабляем мышцы живота. Делать вдохи-выдохи нужно быстро и довольно резко примерно 20-25 раз. После этого делаем глубокий вдох, ощущая, что воздух опускается вниз живота, и удерживаем его там, пока ощущения не перестанут быть приятными. Можно сделать 3 подхода.

2. для очищения сознания от неприятных мыслей нужно, глубоко выдохнув, задержать дыхание, на сколько это будет возможно. А затем плавно и спокойно вдыхаем воздух и снова медленно делаем глубокий выдох, задерживая дыхание. Можно «перевернуть» это упражнение, то есть задерживать дыхание на вдохе.

Как это работает

Первое упражнение позволяет снять напряжение со всего тела, избавляет от колебаний и нерешительности, потому что мы воздействуем на пупочный центр. Согласно учению йоге, он считается центром огня, центром жизненной силы, активности. И когда мы его активизируем, то ощущаем себя гораздо сильнее, увереннее и, как следствие к нам приходит спокойствие.

Йоги уверены, что наш разум тесно связан с дыханием. И если мы будем контролировать свое дыхание, мы будем контролировать и мысли. Второе упражнение позволяет этого добиться. Считается, что если наше дыхание неровное, поверхностное, зажатое, то это и в наших мыслях шатания и разброд. Навязчивые мысли поедают нашу энергию, делая из нас суетливых, раздражительных людей. Настоящих параноиков.

Приложение № 3

Антистрессовое меню

Бороться со стрессом в какой-то степени помогают и продукты питания.

Известное дело – съел плитку шоколада, и забрезжат на внутреннем горизонте робкие признаки счастья. Пусть ненадолго, но все все-таки. Употребление в пищу определенных продуктов поможет выработке специфического гормона эндорфина, способного облегчать боль и повышать эмоциональный фон. Кстати, шоколад давно признан эффективным помощником в учебе – он усиливает умственную активность. Но это не значит, что питаться дети должны отныне только шоколадками. Любые свежие фрукты справятся с накатывающей депрессией и перепадами настроения не хуже, особенно если есть их регулярно. В них содержится всем известный витамин С, который мало того что иммунитет поднимает, еще и помогает организму усваивать некоторые жизненно важные элементы, например железо, вымывание которого вызывает раздражительность и подавленное настроение.

Не хуже фруктов спасают от стресса и продукты, богатые животным белком: мясо, птица, яйца, кисломолочные. В них содержатся триптофан и L-фенилаланин, помогающие выработке эндорфинов.

Против сплина работают и другие витамины, например, В6 и В12, а также омега-3 жирные кислоты. Этого добра в изобилии в пшенице, морепродуктах, курице, яйцах, молоке, зелени, бобовых, цитрусовых и морской рыбе.

Приложение № 4

Антистрессовые правила подготовки домашних заданий.

- если ребенок тревожный и неуверенный в себе, начинать самостоятельную подготовку лучше с самых легких задач или упражнений;

- некоторым детям, напротив, нужно одним рывком осилить самое трудное, а самое легкое оставить на вечер, когда все другие дела уже сделаны;

- если ребенок эмоционален и чувствителен, позвольте ему начать делать уроки с любимого предмета, тогда положительного заряда хватит и на все остальное;

- дети, обладающие разным уровнем развития каналов восприятия ( слуховой, зрительный, двигательный), и учатся по-разному. Визуалам (преобладает зрительный канал) легче запоминать материал, конспектируя, зарисовывая схемы и делая выписки. Аудиалам (преобладает слуховой канал) – прослушивая диктофонные записи или зачитывая вслух. А кинестетикам (преобладает двигательный канал) – расхаживая с книжкой от стене к стене.

Важно! Разрешите детям учит уроки так, как им удобнее, даже если они будут делать это, стоя на голове.

Коррекция со стороны учителя для учащихся со слабым типом нервной системы.

1.Предложить ученику письменный ответ.

2.Не ограничивать время для усвоения материала

3.Использовать систему поощрений

4.Осторожно оценивать неудачи

5.Реже переключать внимание учеников на уроке.

6. Учитывать, какой вид работ лучше удается ученику

7.Уитывать, что такие учащиеся хорошо справляются с заданиями монотонного характера, действиями по шаблону, склонны к систематизации знаний, любят использовать опорные сигналы, склонны к контролю.

Приложение № 5

Антистрессовый массаж

Самомассаж биоактивных точек лучше делать, сидя в комфортной позе. На каждую точку нажимайте со средней силой в течение одной минуты, соответственно, весь массаж займет не дольше пяти минут:

помассируйте точку в ямке над подбородком (она отвечает за снятие лихорадочного возбуждения).

потом найдите точку в центре впадины под затылочным бугром (это поможет нормализовать давление).

нащупайте точку в центре самой высокой части темени (надавливание на нее поможет восстановить дыхание).

с силой нажмите в самый центр ладони с внутренней стороны - поочередно на левой и правой руке.

со средней силой помассируйте точку в центре солнечного сплетения.

Литература

Борсук Р.Н. «Вакцина от стресса», издательство

«Книголюб» 2005 год, 243стр.

Водопьянова Н.Е. «Психодиагностика стресса», издательство «Питер» 2004 год, 272стр.

Золотова Т.А. «Психология стресса», издательство «Книголюб» 2008 год, 192стр.

Синельников В.П. «Прививка от стресса»,

издательство «Центрполиграф» 2007 год, 221стр.

5. Щербатых Ю.В. «Психология стресса», издательство «Эксмо» 2005 год,304стр.

6. «365 радостей жизни», издательство «Питер», 2001 год, 280стр.

7. «Йога от стресса и депрессии», издательство «Совафильм» 2008 год.

41