План–конспект урока «Боярские республики Северо – Западной Руси. Новгород Великий»

6 класс

Тема урока: «Боярские республики Северо-Западной Руси. Новгород Великий»

Место урока в курсе: Данный урок является третьим уроком в теме «Русь в середине XII – начале XIII века», он должен завершить формирование представления учащихся о процессе политического обособления русских земель, особенностях их социально-экономического и политического развития в составе Удельной Руси.

Тип урока: Урок изучения нового материала.

Цели урока:

- Завершить формирование представления обучающихся о процессе политического обособления русских земель, особенностях их социально-экономического и политического развития в составе Удельной Руси.

Задачи урока:

- Познакомить учащихся с историей развития Новгородской республики в период раздробленности Древнерусского государства; выяснить, в чем состояли особенности развития Новгородской земли.

- Продолжить формирование умения определять связь между географическим положением княжества (земли), его социально-экономическим и политическим развитием.

- Развивать навыки работы с картой и другими источниками исторической информации.

- Расширить представление учащихся о республиканской форме правления и ее видах, обеспечить усвоение понятия «боярская (аристократическая) республика».

- Развивать умения учащихся самостоятельно анализировать, выделять главное, существенное в изучаемом материале, обобщать и систематизировать учебную информацию, формулировать выводы; развивать рефлексивную культуру учащихся.

- Формировать умение работать в команде, эффективно взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса.

- Развивать умение представлять информацию в монологической речи, используя опорные схемы.

- Стимулировать развитие интереса и стремление учащихся к глубокому изучению общественных явлений.

Планируемые результаты:

Учащиеся научатся оперировать понятиями лучшие люди, меньшие люди, житьи люди, черные люди, посадник, тысяцкий, архиепископ, кончанские и уличанские старосты, вече, боярская республика; рассказывать о социальном и этническом составе жителей Новгородской земли, об их основных занятиях, об особенностях политического устройства Великого Новгорода; правильно показывать объекты на исторической карте и отмечать их на контурной карте; объяснять роль вече в Великом Новгороде, используя информацию из текста учебника и других источников, а также схематическую наглядность; осмысливать теоретический материал, выполнять познавательные и проблемные задания; работать в группе; высказывать собственное мнение; давать оценку изучаемым явлениям.

Форма урока: Урок-исследование

Ход урока

| Этап урока | Время реализации этапа |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

Оборудование, наглядность |

| Организационный | 2 мин. | Отвечает на приветствие учащихся. Выясняет, кто из учащихся отсутствует на уроке. Проверяет готовность учащихся к уроку. Предлагает классу разделиться на группы, определить руководителя группы (или определяет сам). | Приветствуют учителя. Сообщают об отсутствующих. Формируют 5 групп, определяют в их составе руководителей, перед которыми стоит задача регулировать деятельность членов своей группы и по результатам работы оценить деятельность каждого участника. |

|

| Актуализация знаний | 1 мин. | Показывает учащимся слайд № 1 с визуальным рядом с изображением территорий русских княжеств, просит учащихся по представленным изображениям назвать княжества. Задает вопрос: « С историей каких княжеств мы с вами уже знакомились на предыдущих уроках? В какой части Удельной Руси они располагались?» | Узнают и называют уже изученные на прошлых уроках Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества. Определяют расположение княжеств на территории Удельной Руси (северо-восточная Русь, южная Русь). В случае затруднения используют Атласы. |

(слайд № 2) Атласы по истории России с древнейших времен до XVI века. 6 класс. |

| Мотивация учебной деятельности | 2 мин. | Вновь обращает внимание учащихся на слайд № 1 и просит дать название территории, изображенной на 3-ем рисунке, определить ее расположение в составе Удельной Руси. Задает вопрос, что известно учащимся об истории этой территории. | Учащиеся могут с помощью атласа дать название территории (Новгородская земля), определить ее расположение, но они испытывают затруднение в ответе на вторую часть вопроса. |

|

| Показывает учащимся слайд № 3 и просит учащихся сформулировать тему урока.

Просит учащихся записать тему урока в тетрадь. | Формулируют тему урока: «Боярские республики Северо-Западной Руси. Новгород Великий».

Записывают тему урока в тетрадь.

|

Галицко - Владимиро - Новгородска Волынское Суздальское боярская княжество княжество республика

(слайд № 3)

|

| Постановка учебной задачи | 5 мин. | Предлагает учащимся сравнить подписи под рисунками на слайде № 3, найти отличие между подписями, обращая внимание на понятия «княжество» и «республика», объяснить их смысловое значение. Просит высказать предположение, почему Новгородская республика названа боярской. | Сравнивают подписи под рисунками слайда № 3, объясняют значение понятий «княжество» и «республика». Кня́жество — монархическое государственное образование, во главе которого стоит князь. Республика – это форма правления, при которой высшие лица в государство избираются народом. Республика - лат. respublica, букв. - общественное дело), форма правления, при которой глава государства (напр., президент) избирается населением или специальной избирательной коллегией. Законодательная власть принадлежит выборному представительному органу Высказывают предположение, почему Новгородская республика названа боярской. |

|

| Обращает внимание учащихся на главный вопрос к параграфу 15 учебника - «Верно ли утверждение, что боярская республика могла возникнуть только на северо-западе Руси?», формулируя его как учебную задачу, и просит учащихся высказаться о возможных путях ее решения. | Осмысливают главный вопрос урока (учебную задачу), формулируют вопросы, на которые необходимо ответить для решения учебной задачи: 1) Географическое положение Новгородской земли и его особенности. 2) Природно-климатические условия. 3) Социальный и этнический состав населения Новгородской республики. 4) Занятия населения. 5) Управление Новгородской землей. | Записи на доске, которые делает учитель в процессе формулировки учащимися вопросов: 1) Географическое положение Новгородской земли и его особенности. 2) Природно-климатические условия. 3) Социальный и этнический состав населения Новгородской республики. 4) Занятия населения. 5) Управление Новгородской землей. |

| Основная часть урока 30 мин. |

| 1. Работа учащихся в группах: исследование исторических текстов, карт и рисунков учебника. |

| Распределяет задания между группами. Обеспечивает их источниками информации (дополнительной к параграфу 15 учебника). В случае затруднений учащихся консультирует их. Отмечает степень вовлеченности учащихся в работу. Контролирует выполнение работы. | Работают в группах. Проводят учебное исследование исторических текстов; текста, рисунков и схем параграфа 15. Выполняют задания по наглядному оформлению результатов своего исследования. Группа № 1. С помощью карты и исторических текстов определяет географическое положение Новгородской земли, знакомится с историей возникновения Новгорода. Наносит границы Новгородской республики и ее владений на контурную карту. Делает выводы о преимуществах и недостатках географического положения Новгорода. Группа № 2. Находит и анализирует информацию о природно-климатических условиях Новгородской земли, сравнивает их с природно-климатическими условиями других княжеств. Высказывает предположение о влиянии природно-климатических условий Новгорода на занятия его жителей. Группа № 3. Находит информацию о социальном и этническом составе населения Новгородской республики. Составляет схему социальной иерархии. Осмысливает значение понятий лучшие люди, меньшие люди, житьи люди, черные люди. Устанавливает особенности формирования боярства в Новгородской земле (Класс бояр формировался здесь иначе, чем в остальных регионах: это были не дружинники князя, а местная родоплеменная знать), определяет экономическую основу их власти. Группа № 4. Исследуя исторические тексты и рисунок в учебнике («Новгородский торг») находит информацию о занятиях населения, определяет, какие из них получили наибольшее распространение в Новгородской земле. Оформляет найденную информацию в виде кластера. Готовит рассказы о новгородских ремесленниках, основных ремесленных специальностях и местах проживания ремесленников и об особенностях новгородской торговли. Группа № 5. С помощью исторических текстов знакомится с системой управления Новгородской республикой. Дополняет схему «Государственный строй Новгородской республики» перечислением полномочий основных должностных лиц, осмысливает значение понятий вече, вечевые сходы концов, тысяцкий, посадник, архиепископ, «Золотые пояса». Аргументирует вывод о том, что в Новгороде установилась Боярская (аристократическая) республика. Подбирает факты, иллюстрирующие историю взаимоотношений новгородцев с представителями княжеских династий. | Учебник : Андреев И. Л. История России с древнейших времен до XVI в. 6 кл. – М.: Дрофа, 2016., параграф 15. Пакет исторических текстов (Приложение №1). Атласы и контурные карты по истории России 6 класс. |

| 2. Представление результатов работы групп |

| Организует представление результатов работы группы. Обеспечивает положительную реакцию детей на творчество одноклассников. Наводящими вопросами (в случае необходимости) помогает выявить ключевые позиции в ответе, причинно-следственные связи. Формулирует задание для остальных учащихся, контролирует выполнение работы. | Группа 1. Описывает и показывает на карте «Раздробленность Руси» географическое положение Новгородской земли. Делает выводы о преимуществах и недостатках географического положения Новгорода. Остальные учащиеся наносят на контурную карту границы территории Новгородской земли, обозначают ее центр – Новгород Великий. |

(слайд № 4) |

| Организует представление результатов работы группы. Обеспечивает положительную реакцию детей на творчество одноклассников. Наводящими вопросами (в случае необходимости) помогает выявить ключевые позиции в ответе, причинно-следственные связи. Формулирует задание для остальных учащихся: - Оценить степень плодородия новгородских земель, возможности выращивания зерновых культур и высказать предположения о возможных путях решения «хлебного вопроса». | Группа № 2. Рассказывает о природно-климатических условиях Новгородской земли. Остальные учащиеся слушают и осмысливают представленную информацию, выполняют задание, сформулированное учителем. |

(слайд № 5)

|

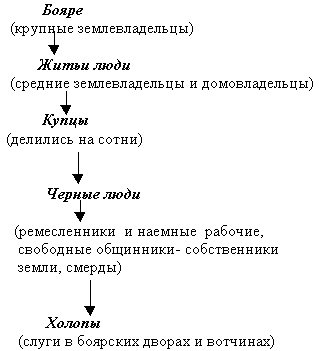

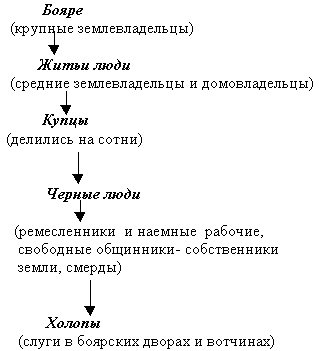

| Организует представление результатов работы группы. Обеспечивает положительную реакцию детей на творчество одноклассников. Наводящими вопросами (в случае необходимости) помогает выявить ключевые позиции в ответе, причинно-следственные связи. Формулирует задание для остальных учащихся: составить схему, отражающую социальную иерархию новгородского населения. Организует беседу по уточнению смыслового значения новых понятий, привлекая к ней всех учащихся класса, а также выявлению причин особого экономического положения новгородского боярства. Организует самоконтроль учащихся по итогам работы над схемой, предлагая ее образец на слайде № 6. | Группа № 3. Рассказывает о социальном и этническом составе жителей Новгородской земли, давая краткую характеристику социального и имущественного положения каждой группы населения. Разъясняет остальным учащимся смысловое значение понятий лучшие люди, меньшие люди, житьи люди, черные люди. Участвует в беседе, организованной учителем. Остальные учащиеся слушают и осмысливают сообщение группы № 3 и, выполняя задание учителя, составляют схему, отражающую социальную иерархию новгородского населения. Участвуют в беседе, организованной учителем. |

(слайд № 6) |

|

Организует представление результатов работы группы. Обеспечивает положительную реакцию детей на творчество одноклассников. По ходу рассказа группы № 4 составляет кластер, отражающий основные занятия населения Новгородской земли. Обращается с вопросами к группе и классу: - Назовите, те занятия новгородского населения, которые получили большую степень развития и объясните, почему. | Группа № 4. Рассказывает об основных занятиях населения Новгородской земли. Остальные учащиеся слушают и осмысливают сообщение группы № 4. Вместе с учителем составляют кластер (слайд № 8). Дают ответы на вопрос учителя. |

Новгородский торг (слайд № 7)

(слайд № 8) |

| Организует представление результатов работы группы. Обеспечивает положительную реакцию детей на творчество одноклассников. Наводящими вопросами (в случае необходимости) помогает выявить ключевые позиции в ответе, причинно-следственные связи. Формулирует задание для остальных учащихся: - задание к рисунку «Новгородское вече» на стр. 111 учебника (устно). Организует самоконтроль учащихся по окончанию работы над схемой.

| Группа № 5. Опираясь на схему на стр. 109 учебника «Государственный строй Новгородской земли» и дополняя ее перечислением полномочий должностных лиц, рассказывает об управлении Новгородской землей. Объясняет смысловое значение понятий вече, вечевые сходы концов, тысяцкий, посадник, архиепископ, «Золотые пояса». Делает вывод о том, что в Новгороде установилась Боярская (аристократическая) республика, аргументирует его. Рассказывает об особом положении князей в Новгороде, опираясь на исторические факты. Высказывают оценочные суждения. Остальные учащиеся слушают и осмысливают информацию, представленную группой № 5, составляют в тетрадях схему, отражающую систему управления Новгородской землей, сверяют свою работу с вариантом схемы, предложенной учителем на слайде № 10, корректируют свой вариант схемы (в случае необходимости). Выполняют задание к рисунку «Новгородское вече» на стр. 111 учебника (устно). |

(слайд № 9) "Золотые пояса" ("300 золотых поясов") - 30-40 наиболее богатых и влиятельных фамилий (родов) Новгорода, вечевые сходы концов - собрания жителей городских районов – концов (Гончарного, Плотницкого и др.) посадник – высшая государственная должность в Новгородской республике. Посадник избирался на вече на один два года и руководил деятельностью всех должностных лиц, ведал вопросами управления и суда, вместе с князем командовал войском, руководил вечевым собранием и боярским советом, представлял интересы республики в международных делах. Тысяцкий – на Руси военачальник возглавлявший городское ополчение (тысячу). В Новгородской республике выбирался на вече из бояр обычно на год и являлся помощником посадника. Кончанский староста - руководитель системы местного самоуправления в одном из городских районов Др. Новгорода. Уличанский староста — в Новгородском княжестве глава улицы, руководитель местного самоуправления. Их выбирали для решения вопросов в том или ином районе города.

Управление Новгородской республикой (слайд № 10) |

| 3. Завершение работы над учебной задачей |

| Предлагает учащимся вернуться к главному вопросу урока «Верно ли утверждение, что боярская республика могла возникнуть только на северо-западе Руси?» и выполнить задание № 4 на стр. 113 учебника. | Выполняют задание № 4 на стр.113 учебника. Формулируют правильный ответ: «Возникновение Новгородской республики – закономерность, результат длительного развития Новгородской земли, обладающей присущими только ей природными, хозяйственными и политическими особенностями», что и было доказано сегодня на уроке. |

|

| Рефлексивно-оценочный |

| Предлагает учащимся по вопросам анкеты оценить собственную деятельность. Дает оценку работе групп, отмечает работу наиболее активных учащихся. Благодарит всех за работу | Оценивают собственную деятельность, завершая предложения, предложенные в анкете: На уроке я работал ____ (активно/пассивно). Я ______выполнил/не выполнил все задания, которые предложил учитель Материал урока мне был _____понятен/не понятен. Своей работой на уроке _____ (доволен/не доволен). Руководители групп выставляют итоговые оценки в оценочный лист.

|

|

| Информация о домашнем задании |

| Дает и разъясняет домашнее задание. Всем: Повторить смысловое значение новых понятий, используя параграф 15 учебника и записи в тетрадях.

Учитель завершает урок словами, что знакомство с Новгородской землей в курсе истории в 6 классе не закончилось, оно будет продолжено в процессе изучения и других тем курса истории России, и учащимся предстоит еще многое узнать об этом удивительном крае, вызывавшем удивление и восхищение самых разных людей. |

Записывают и осмысливают домашнее задание. | На доске записано домашнее задание: Всем: Повторить смысловое значение новых понятий, используя параграф 15 учебника и записи в тетрадях. Индивидуально (на выбор): Дифференцированнное задание Дли сильных учеников (по выбору). Задание. Составить сравнительную таблицу «Особенности развития Владимиро-Суздальской и Новгородской земель». Самостоятельно определить линии сравнения. творческое задание «От имени летописца описать события, происходившие в Новгороде в начале XIII в.» Для средних учеников. а) Написать в тетради письмо от имени немецкого купца, о его поездке в Новгород. б) Подготовить виртуальную экскурсию по средневековому Новгороду. Для слабых учеников (по выбору) а) Выполнить задание № 2 на стр. 113 учебника б) Придумать по теме урока утверждения для игры «Да» - «Нет»

На слайде № 11: Старо вечный и вечно новый

Над рекой поднимается город…

А по стенам ходит дозором

Больше сотни сильных и рослых.

Иноземец пытливым взором

Не сочтет их кафтанов пестрых…

Горд он колоколом недремным,

Медь гремит его гулко и веще.

Часто скопищем светлым и темным

Вкруг него собирается вече.

Горд торговыми город рядами.

Ой, богато живут новгородцы!

Завалили лавки дарами

Иноверцы да иногородцы… ( С. С. Наровчатов)

|

Приложение № 1

Текст 1

« Особыми путями развивались Северо-Западные земли Руси – владения Новгорода Великого. Новгород располагался на берегах реки Волхов, которая разделяла его на две стороны – Торговую (по городскому рынку) и Софийскую (по главной новгородской церкви – храму Св. Софии). Стороны, в свою очередь, делились на концы, а концы на улицы. Первоначально было три конца: Неревский и Людин на Софийской стороне и Славенский на Торговой. Уже из названия одного из концов - Славенский (славянский) – видно, что не все население было славянским. Об этом свидетельствует и название Неревский конец, прямо указывающее на финно-угорское племя нареву, или нарову (в русских летописях – меря). По-видимому, население Новгорода с самого начала было смешанным …

Новгороду принадлежали обширные территории, простиравшиеся до Урала на востоке и до берегов Белого моря на севере. Каждый конец владел своей частью этого пространства – землей. Земли начинались у городской черты и граничили именно с теми концами, которым принадлежали. Позднее эти владения стали именоваться пятинами. Более отдаленные и сравнительно поздно присоединенные территории назывались волостями.

Природные условия Северо–Запада были суровы. Холодный климат, бедные почвы и обилие болот не позволяли хлебопашеству стать основой здешнего хозяйства. Относительно устойчивые урожаи удавалось получать лишь в южных частях Новгородской земли. Нередко Новгороду приходилось ввозить хлеб из других земель, чаще всего из Суздальской. Более успешно развивались огородничество и скотоводство. На севере население жило в основном охотой на пушного и морского зверя, бортничеством и рыболовством.

Не особенно удобные для земледелия географические условия Новгородчины были в то же время исключительно благоприятные для торговли. Благодаря этому Новгород рано стал крупным торгово-ремесленным центром. Здешние ткачи и литейщики, кожевники и ювелиры, стеклодувы и гончары, сапожники и оружейники славились по всей Русской земле. Ремесленники составляли большую часть так называемого «черного» населения Новгорода. Жили они в основном в боярских усадтбах и работали на их владельцев.

Будучи связан водными путями с Балтикой, Новгород вел активную торговлю с Западной Европой. Уже в середине XII века в городе появился торговый двор, основанный купцами с остова Готланд. Позднее еще одно подворье построили ганзейские купцы. Важнейшим торговым партнером Новгорода стал самый крупный среди городов Ганзы – Любек.

… С Запада в Новгород привозили сукна, вина, а также поделочный камень, например янтарь, цветные, в том числе драгоценные, металлы. Все эти материалы требовались для ремесленного производства. Но в Новгородской земле в достатке имелись лишь дерево, железо и строительный камень. Поэтому ремесленники вынуждены были работать на привозном сырье.

Что же мог обменять Новгород на привозимые из других стран различные товары? В основном из Новгородской земли в Европу везли пушнину, мед и воск, моржовую кость и кожи… Торговлю с зарубежными странами вело купечество, составлявшее богатую и влиятельную прослойку новгородского населения. Однако и купцы получали продукты лесных и морских промыслов из иных рук.

На самом верху новгородского общества стояло боярство. Это был узкий замкнутый круг знатных родов. Не будучи новгородским боярином по рождению, стать им было невозможно. В других землях Руси бояре были княжескими дружинниками. В Новгороде своей княжеской династии не было. Князья приходили и уходили, а наследственное боярство оставалось. Оно происходило от местной родо-племенной знати и сложилось еще в докняжеский период …

На протяжении XII – XIII вв. сформировались громадные боярские вотчины, располагавшиеся как поблизости от Новгорода, так и в отдаленных северных волостях.

_____________________________

Ганза – союз германских вольных торговых городов.

Именно из вотчин и привозились те продукты, которые затем купцы продавали в Европе, обменивая на иноземные товары. Купцы, таким образом, выступали как торговые агенты бояр. Полученное в результате этих операций сырье боярин передавал зависевшим от него ремесленникам. Основной доход от ремесла также поступал в боярскую казну. Таким образом, основу боярского могущества составляли землевладение и торговля. Наряду с боярами («большими людьми») в Новгороде были и землевладельцы помельче – «меньшие» или «житьи» люди. Но боярскими привилегиями «житьи» люди не обладали.

Высшим органом власти в Новгороде являлось вече. Оно собиралось на площади около торга. Площадь эта называлась Ярославовым двором, поскольку на этом месте находилось подворье Ярослава Мудрого во время его княжения в Новгороде. На площади располагалась «степень» - трибуна для высших должностных лиц. Рядом с ней стояла башня, на которой был укреплен специальный вечевой колокол, оповещавший о созыве веча.

… Городское вече избирало руководителей новгородского управления – посадника и тысяцкого. Посадник происходил из знатнейших бояр. Тысяцкий сначала был представителем «меньших» людей и купцов. Тысяцкий занимался в основном сбором налогов. Для уплаты податей все «черное» население города делилось на десять «сотен» во главе с сотскими. Над сотскими и начальствовал тысяцкий.

На вече избирался и новгородский архиепископ. До 1156 г. его назначал киевский митрополит, но с этого времени глава русской церкви стал лишь утверждать предложенную новгородцами кандидатуру. Архиепископ обладал немалой властью не только в собственно церковных, но и в светских делах. Он вместе с посадником и тысяцким скреплял своей печатью международные соглашения Новгорода, нередко представлял новгородцев на переговорах с русскими князьями. Архиепископ даже имел свой особый полк. Должность архиепископа (владыки) формально была пожизненной, но нередко архиепископы оставляли ее из-за политической борьбы и уходили в монастыри.

Итак, Новгород управлялся выборными властями, хотя они и представляли малочисленную «верхушку» населения. Какую же роль играли в Новгороде князья?

Как известно, Новгород находился у истоков пути «из Варяг в Греки» и потому был особенно тесно связан с Киевом. Не случайно Ярослав Мудрый отдал его, как и Киев» старшему сыну. В результате Новгород не получил отдельной княжеской династии. На новгородском «столе» оказывался обычно представитель сильнейшей княжеской линии. Уже при Ярославе Мудром началось ограничение власти князя. В обмен на поддержку новгородцев в борьбе за Киев Ярослав согласился на неподсудность бояр князю.

В 1136 г. в Новгороде произошло восстание, в результате которого был изгнан князь Всеволод Мстиславович (старший сын Мстислава Великого), пытавшийся использовать новгородские войска в борьбе Мстиславичей с Юрием Долгоруким. С этого момента новгородцы сами приглашали князя, заключая с ним «ряд» - договор, содержавший условия, которые князь обязывался соблюдать. Князь не мог вмешиваться во внутригородские дела, сменять посадника и тысяцкого. Ему запрещалось приобретать владения на окраинах Новгородской земли.

В случае нарушения «ряда» вече могло «указать путь» князю, т. е. выгнать его и пригласить другого, более угодного. Меняя князей, новгородцы не раз серьезно влияли на политическую жизнь всей Руси … В XII – XIII вв. на новгородском «столе» сменяли друг друга представители трех княжеских группировок: суздальские Юрьевичи, смоленские Ростиславичи и черниговские Ольговичи.»

(Кацва Л. А., Юрганов А. Л. История России VIII – XVвв. - М.: МИРОС – Аргус, 1996. – С. 90-97)

Текст 2

« … еще в раннем детстве Александр увидел впервые гордый северный град, с которым столь много будет связано в его личной судьбе.

Новгород сразу впечатлил княжича, уже начавшего понимать строй княжеской жизни в центральных землях Руси.

Во-первых, удивил мощными укреплениями и множеством церквей, Больше иных потрясла княжича громада пятикупольной Софии, развернувшейся широким и строгим фасадом. Равного Софии храма еще не доводилось видеть.

Удивил город и длинными – длинными пристанями у Торговой стороны полноводного Волхова. Но еще больше множеством диковинных кораблей, стоявших у причалов. Русские ладьи покачивались здесь вперемешку со шведскими шнеками, датскими, немецкими пинассами. Неведомая речь звучала на кораблях, на причалах, в торговых рядах пестрого и шумного новгородского торга. Кипение его несравнимо было с владимирскими ярмарками, не говоря уж о переяславских. Своенравный характер Новгорода проглядывал во многих сторонах новгородской жизни, но в торговой деятельности, пожалуй, более всего. Только вече превосходило ее по накалу страстей.

Немало было и иных диковинных вещей в новгородской жизни. Князя, например, не встретили, распахнув ворота, с поклонами и почестями, как случалось, когда отец возвращался откуда-нибудь в родной Переяславль. И двор княжеский вовсе не в центре города стоял, как на всей Руси повелось, а вообще за стенами новгородскими! В двух верстах к югу от города на древней Городище остановился прибывший править Ярослав. И только на второй день после прибытия двинулся он в Новгород, сопровождаемый настороженными послами новгородскими. Странным казалось княжичу и то, что не отцу-правителю присягали люди новгородские, а сам он принес в громадном Софийском соборе присягу Новгороду, обещал править и судить по новгородской старине, блюсти волю новгородскую…»

(А. Я. Дегтярев Заступник Отечества. – Ленинград: издательство «Художественная литература».- 1990. – С. 39 – 43)

Текст 3

Договорная грамота Новгорода

с великим князем тверским Ярославом Ярославичем

«…Целуй, князь, крест ко всему Новгороду на том, на чем целовали деды и отец твой Ярослав. Новгород тебе держать по старине, по тому, как пошло искони. Все волости Новгородские не

держать тебе, князь, своими мужами, а держать мужами новгородскими, а дар тебе, князь, получать с тех волостей. Без посадника тебе, князь, суда не судить, волостей не раздавать, грамот

не давать. Кому раздал волости Дмитрий вместе с новгородцами и брат твой Александр, тех волостей тебе без вины не отнимать. А что пошло тебе, князь, на Торжке и на Волоке, тиунов тебе

держать на своей части, а новгородцам на своей части. А в Бежичах и во всей земле новгородской ни тебе, князь, ни твоей княгине, ни твоим боярам, ни твоим слугам сел не держать, неверить…»

Текст 5

Новгородские берестяные грамоты

Береста широко применялась на Руси до появления писчей бумаги и в последующее время. Открытие экспедицией А. В. Арциховского в Новгороде в 1951 году сразу 10 берестяных грамот положило начало ежегодному пополнению коллекции, состоящей ныне из многих сотен документов. Грамоты свидетельствуют о весьма высоком уровне образования в среде не только духовенства и феодалов, но и простых крестьян и горожан. В отличие от западноевропейских стран того времени, в которых грамотность была привилегией лишь части духовенства, на Руси она была широко распространена среди всех сословий. По своему содержанию берестяные грамоты связаны с другими сведениями о хозяйстве, политической жизни, быте, культуре, социальных группах общества, феодальных повинностях населения.

Грамота № 161. Парха 3 кади. Наум 3 ржи. Огафоноко кадь ржи. Грига 2 кади ржи. Кулба кадь ржи. Филимон 3 кади ржи. Орфо –