МБОУ Первомайская средняя общеобразовательная школа

242504 Брянская область, Карачевский район, д.Масловка, ул.Первомайская,д.45

Областной конкурс исследовательских работ учащихся

по школьному краеведению,

посвящённый 70-летию образования Брянской области

Номинация «Культурное и природное наследие»

Тема работы

«Православно-архитектурный Карачев»

Иончиков Сергей Дмитриевич, 10 класс,

МБОУ Первомайская СОШ

242504 Брянская область, Карачевский район,

д.Масловка, ул. Первомайская, д.92 «А»

89532863884

Кулешов Евгений Сергеевич, 10 класс

МБОУ Первомайская СОШ

242504 Брянская область, Карачевский район,

д.Вишневка, ул. Есенина, д.24

89158000292

Сафрошкина Елена Ивановна,

учитель географии МБОУ Первомайская СОШ

242504 Брянская область, Карачевский район,

д.Масловка, ул. Первомайская, д.45

89532791948

д. Масловка, 2014год

Оглавление

Введение………………………………………………………………………….3

Основная часть…………………………………………………………………...5

Заключение……………………………………………………………………….12

Список источников и используемой литературы………………………………13

Приложения……………………………………………………………………….14

Словарь архитектурных терминов………………………………………………21

Введение

Любовь к Родине невозможна без любви к своему краю, его истории, обычаям. Изучая историю и природу родного края, мы познаем новое и удивительное и в то же время творим историю сами.

Выбрав тему исследовательской работы, мы взяли ее девизом слова: «Народ, не знающий своей истории, не имеет будущего». Любить, охранять, беречь свою природу, свою Родину можно тогда, когда ты знаешь ее историю, ее природные богатства.

В списке городов, которые сохранили архитектурные памятники, градостроительные ансамбли и комплексы, являющиеся достоянием национальной культуры и в которых природные ландшафты и древний культурный слой представляют археологическую и историческую ценность, - семь городов брянского края. По числу исторических городов наша область занимает четвертое место в Российской Федерации. Лишь Ленинградская, Московская и Владимирская области впереди нашей. Можно гордиться древностью брянской земли. Кроме Брянска, в список занесены Карачев, Мглин, Почеп, Севск, Стародуб и Трубчевск.

Каждый из этих городов имеет собственное лицо. Творческий труд людей придал за века неповторимое национально-историческое своеобразие их облику.

У каждого человека есть место, где он родился, вырос, получил образование - малая Родина. Для нас - это город Карачев. Знать его культурное и природное наследие просто необходимо. Особенно сейчас, когда многие перестали ценить свои исторические корни, все то, что есть в России. Поэтому тема исследовательской работы очень актуальна.

Мы живем в маленьком российском городе, и нам есть чем гордиться.

Цель работы:

расширение знаний о природных богатствах Карачева, приобретение умений работать с различными источниками, использование полученных знаний, умений и навыков в дальнейшей учебе, жизни.

Задачи:

Знакомство с историческими и культурными особенностями малой родины.

Формирование гордости за свой край.

Формирование бережного отношения к природе.

Знакомство с результатами исследований своих земляков.

Привлечение внимания жителей города к проблемам города.

Место исследования –

город Карачев, исследования проводились в течение нескольких месяцев.

Библиографический обзор

Начиная работать, мы столкнулись с тем, что литературы по данной теме очень мало. В работе были использованы следующие источники:

Книга Кизимова СП.,Зубова Е.М. «По следам святых обителей: Из истории монастырей и пустыней Брянского края», в которой рассказывается о главных карачевских святынях.

Книги В.П.Пищулина «Сказы о древнем Карачеве», «Церкви православного Карачева - хранители нашей седой старины», где автор раскрывает значение монастырей и церквей для города

Передельский Л.Д. в историческом очерке «Карачев», дает описание архитектуры, местоположения храмов и церквей города.

В книге Цапенко Михаила Павловича есть глава, посвященная памятникам города Карачева и его окрестностей.

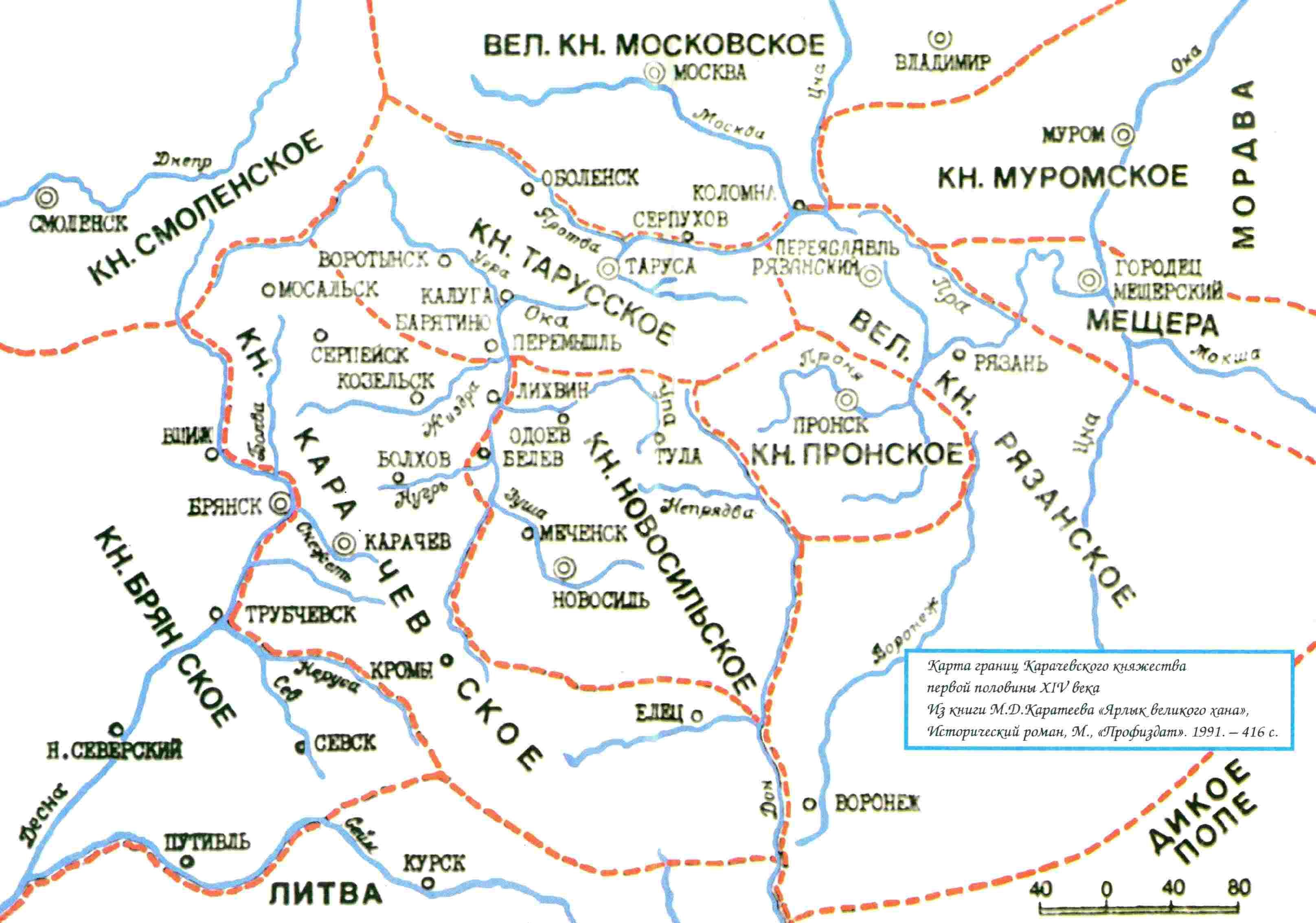

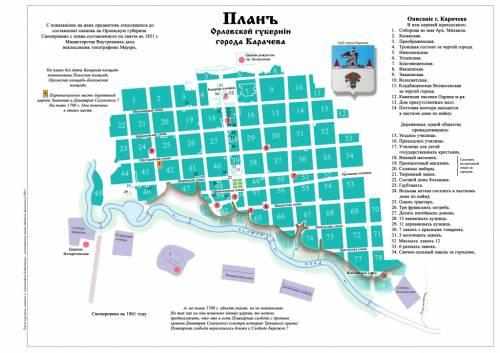

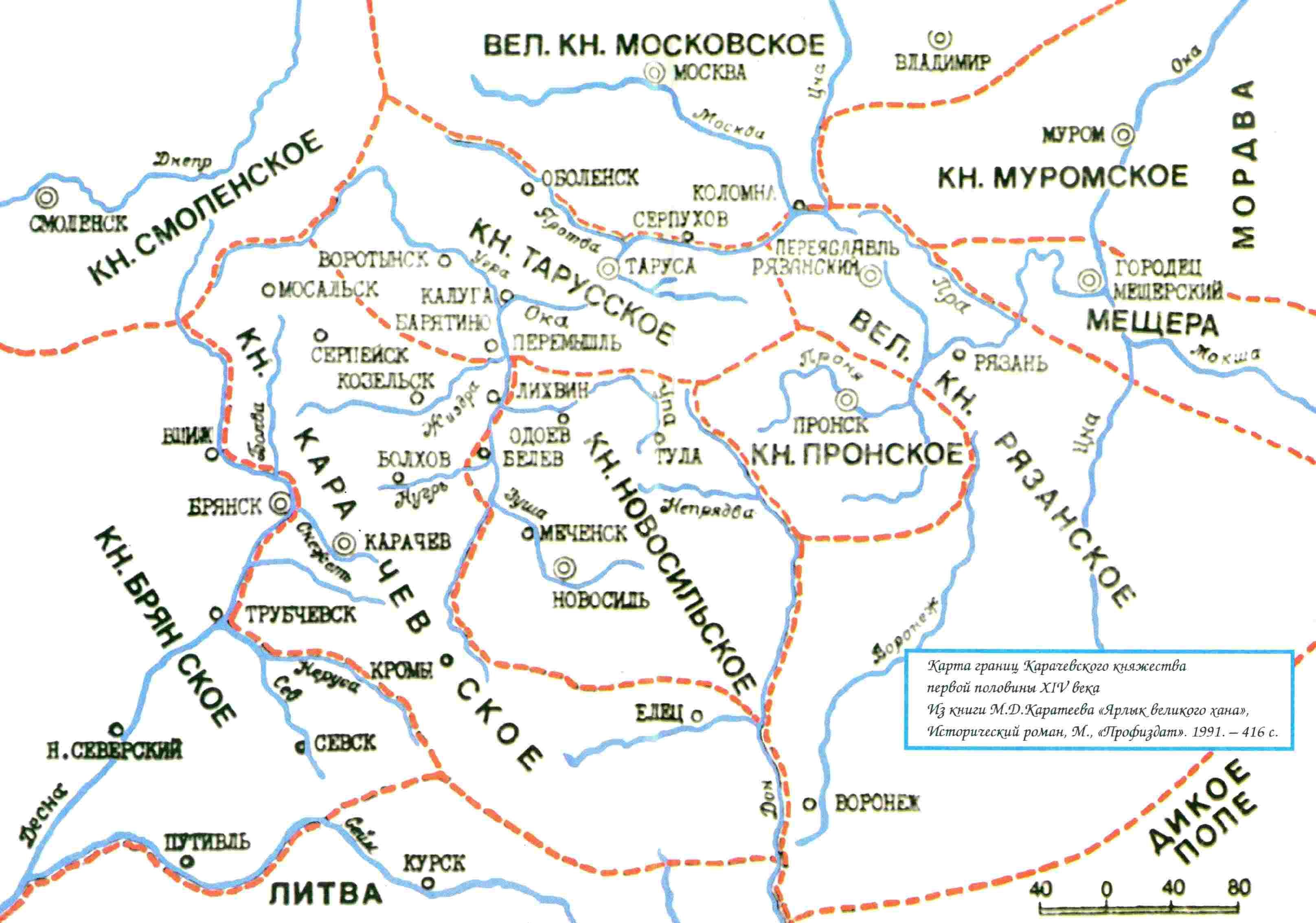

Картографический материал взят из книг Кизимова СП., Зубова Е.М. «По следам святых обителей: Из истории монастырей и пустыней Брянского края», В.Пищулина «Сказы о древнем Карачеве».

Фотоматериал подготовлен учителем географии.

Основная часть

Используя методы исследования – обобщение, сравнение, наблюдение, анализ, моделирование, мы наметили этапы своей работы.

1. Первый этап работы - проведение анкетирования среди учащихся школы, родителей, педагогов школы и детского дома творчества. Вопросы анкеты позволили выяснить, какой информацией владеют жители города о памятниках старины.

Вопросы анкеты:

К какому времени построения относятся карачевские храмы?

В каком стиле они построены?

В честь каких святых названы церкви?

Кто был инициатором и меценатом заложенных храмов?

Анализируя ответы на вопросы анкеты, мы выяснили, что более 70% жителей города знают только название действующих храмов и в честь каких святых названы церкви, а о стилях архитектуры и времени построения не знают.

2. Следующий этап - работа со статистическими данными, библиографическими источниками, архивными данными по сбору информации по теме исследовательской работы.

3. Анализ собранной информации, систематизация материала.

4. Анализ и оформление результатов исследовательской работы.

5. Выполнение исследовательской работы на тему « Архитектурно-

православный Карачев».

6. Создание презентации «Архитектурно-православный Карачев».

Культурное прошлое нашей страны должно быть понято не в своих частях, а в целом. Необходимо не только сохранять отдельные здания или отдельные пейзажи и ландшафты, но сохранять самый характер и природный ландшафт.

КАРАЧЕВ - один из немногих русских городов, «которые древностью превосходят само Русское государство».

«...Учёные говорят, что Земля - существо живое, и она способна хранить память о былом. В это можно поверить, если оказаться на старинной соборной площади в Карачеве. Тысячу лет тому назад тут начинался город Карачев. Здесь была построена первая церковь. Здесь был центр всего, что называли Карачевской землёй, размеры которой временами доходили до размеров какого-либо европейского государства (Приложение, стр.14, рис.1). Отсюда шло управление великим княжеством Карачевским... За тысячу лет здесь, в сердце Карачева, разгоралось, бушевало и угасало столько страстей, что земля, на которой всё это было, не в силах забыть до сих пор...» [5].

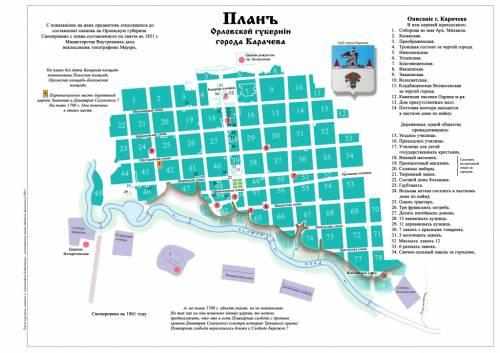

Вся многовековая история нашего города связана с православием. Недаром в старину Карачев называли родником или колыбелью монашествующих. Наш небольшой уездный город отличался обширным храмостроительством. Церкви украшали город, придавая ему неповторимый облик русского купеческого православного города. В плане Карачева 1808 года числится 11 храмов в черте города и Воскресенская церковь за рекой Снежетью (на Бережке). Интересен также тот факт, что Карачев находится на одном меридиане, что и древний Вифлеем (35 градусов 12 минут).

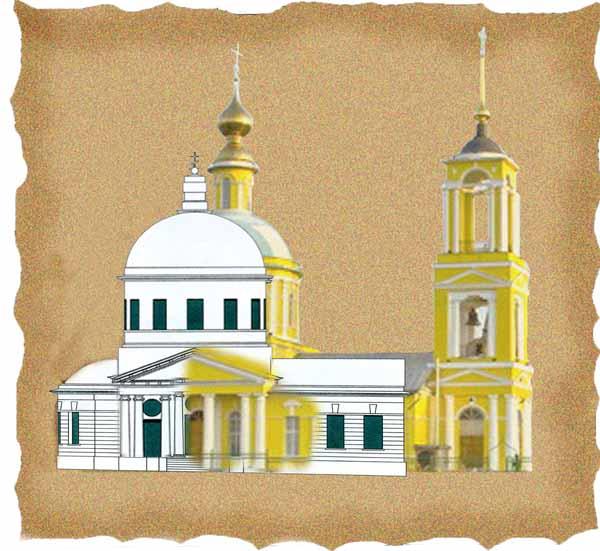

Если посмотреть план города Карачева конца 19 начала 20 века, то в городе насчитывается 14 церквей и храмов (Приложение, стр.14, рис.2). Все они, как правило, стояли на самом видном месте, сияли своими позолоченными куполами и украшали русский пейзаж (Приложение, стр.15) .

Карачев был православным, богомольным городом, а храмы его и теперь остаются ревностными хранителями седой карачевской старины. Сооружая храм, зодчие думали не только о красоте его, но и о долговечности, чтобы оставить память о себе в веках. Места расположения карачевских церквей – это исторические ориентиры, по которым и теперь можно совершить экскурс в прошлое самого города и страны в целом.

Уже с дальних подступов ищет взор то главное здание, которое отмечает сердце города, его центр. Это Воскресенский храм в слободе Бережок, на юго-западной окраине Карачева (Прил., стр. 16), чудом «пришедший» из древности. Церковь построена на рубеже XVII-XVIII вв. по заказу великой княгини Татьяны Михайловны как соборный храм Тихоновой Воскресенской пустыни, заменив прежнюю деревянную церковь. По преданию, деревянная церковь имела башню-столп, где висел вестовой колокол, и где в церкви жил преподобный Тихон. В 1745 году он числится уже каменным. В 1764 году монастырь был упразднен, а собор стал приходским храмом.

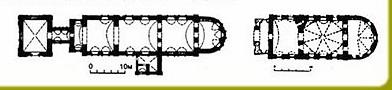

Это один из выдающихся памятников Брянщины в стиле "нарышкинского" барокко. Крупный двухэтажный храм, возведенный из кирпича и неоштукатуренный, принадлежит к разновидности ярусных церквей "под колоколы" типа восьмерик на четверике и отличается оригинальной объемной композицией.

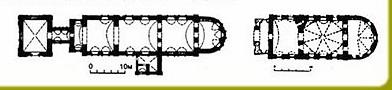

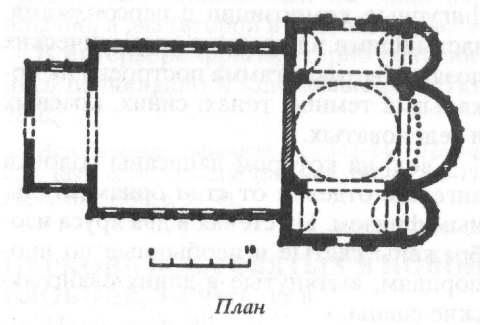

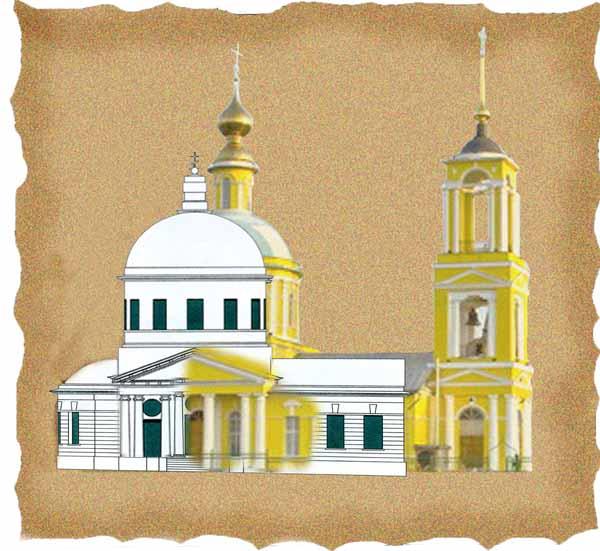

Собор Михаила Архангела, расположенный в южной части по соседству с местом первоначального зарождения Карачева (Прил., стр. 17) - городищем - гармонично согласован с архитектурной панорамой. Храм Архистратига Михаила имеет древнюю историю, которая восходит к XII столетию. После смутного времени на месте разрушенного храма сооружён был (между 1621 и 1626 гг.) деревянный храм Архистратига Михаила. Этот храм просуществовал около столетия, в середине XVIII века он был заменён ныне существующим каменным зданием храма. Карачевский Соборный храм – одноглавый с каменною при нем колокольней. Любопытна строительная история собора. Первоначально - это традиционная церковь типа «восьмерик на четверике» с полукруглой апсидой с одним главным престолом во имя Архистратига Михаила. В 1786 году пристроен первый придел во имя страстной иконы Божьей Матери. В 1809 году - второй придел Дмитрия Ростовского; в 1844 году - карачевским купцом Николаем Бочаровым устроен третий придел в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». В 1848 году церковным старостой Константином Писковитиным пристроен четвертый придел Святого Георгия. Одинаковые полукруглые приделы окружили собор. Они придали его плану четырехлепестковый вид, напоминающий план знаменитой Покровской церкви в Филях в Москве. Памятник является одним из интереснейших храмов петровской эпохи на Брянщине, выполненным в стиле барокко.

Церковь Николая Чудотворца расположена в восточной части города, на бровке долины реки Снежеть (Прил., стр. 18). В «Списке с писцовых карачевских книг...» 1626 года говорится: «В острожной же большой осыпи церковь Чудотворца Николая, да место прежней церкви во имя Святого Пророка Илии». В 1860 году вместо деревянного Никольского храма был выстроен новый каменный пятиглавый храм при большой Орловской дороге. Его строителем был крестьянин деревни Масловка Гавриил Васильевич Болдырев. При традиционном плане и объеме построения, композиции церкви придано некоторое своеобразие: по сторонам массивной центральной апсиды расположены две меньших полукруглых придельных апсиды. Это один из ранних на Брянщине образцов русско-византийского стиля середины XIX столетия. Пять каменных куполов на храме были сняты и вместо них поставлен один “восьмерик” с окнами. Мотив арочного верха восьмерика повторен на боковых приделах. Каждый из них имеет по три арки. Пять арок опираются, как и на восьмерике, на цилиндрические полуколонны с кубоватыми капителями.

Церковь Всех Святых расположена в юго-восточной окраине города. Стоит на высоком, обращенном к реке Снежеть откосе (Прил., стр. 19). Построена по заказу священника Ф.Коренева и церковного старосты А.Худякова в 1865-74 гг. на средства местных жителей и прихожан после пожара в 1863году. Каменная церковь Всех Святых освещена в 1874 году.

По типу церковь принадлежит к бесстолпным одноглавым храмам с обычным трехчастным построением. Основной, несколько вытянутый по оси север-юг двухъярусный четверик с полукруглой пониженной апсидой завершен высоким четырехгранным куполом с маленькой круглой главкой на кубическом постаменте. Более широкая одноярусная трапезная, также поперечно ориентированная, имеет с запада притвор, над которым ранее возвышалась колокольня. Кирпичный фасадный декор здания отличается некоторой сухостью форм. Здание церкви выполнено в формах, стилизованных под ранний классицизм.

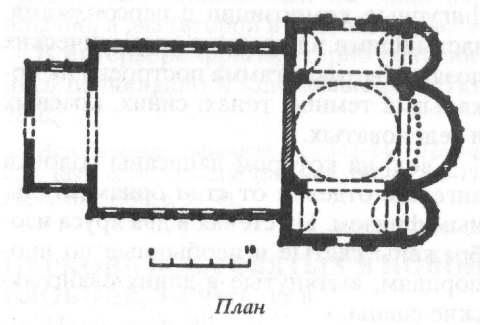

В юго-восточной части старого города расположена Успенская церковь (Прил., стр. 20). Первое упоминание о церкви Успения встречается в «Собрании Государственных грамот и договоров» после смутного времени, относящееся к 1616 году. На планах 1780, 1802, 1808 годов церковь значится деревянной и располагается на Торговой площади вблизи территории древней крепости. В 1818 году заложен настоящий каменный Успенский храм. Он строился 10 лет - до 1828 гг. на средства прихожан вместо прежней, деревянной церкви 1754 года

Церковь представляла собой бесстолпный купольный храм с крестообразным построением. Основной четырехгранный объем образовывали четыре мощных угловых пилона с закругленными внутренними сторонами и перекинутыми между ними арками, поддерживающими цилиндрический барабан с высоким куполом и главкой. К пилонам примыкали пониженные боковые части, алтарь и трапезная. До нашего времени дошли лишь четыре пилона, несущие круглый световой барабан со шлемовидным куполом. Памятник принадлежит к характерным образцам позднеклассической архитектуры.

В результате изучения времени возведения современных церквей, мы пришли к выводу, что строительство каменных Воскресенского храма и Собора Михаила Архангела относится к середине XIII века, а церкви Никольская, Всехсвятская и Успенская - начало и середина XIX века.

Воскресенский храм и Собор Михаила Архангела относятся к архитектуре барокко, только Воскресенский храм – это «нарышкинское» (Прил., стр. 21), а Собор Михаила Архангела барокко петровской эпохи (Прил., стр. 21). В чем же их отличие? Для зданий этого стиля характерны центричность, ярусность, симметрия, равновесие масс, нарядность, декоративность, светская жизнерадостность, мажорная цветовая гамма – контрастное сочетание красных стен и белых резных деталей. В ярусной, пирамидальной композиции зданий (над нижним кубом-четвериком возвышаются один или несколько уменьшающихся восьмигранных объёмов – восьмериков) выражено ощущение их плавного восхождения ввысь. В постройках нарышкинского барокко начинают широко применяться элементы ордера (декоративные фронтоны, полуколонны, пилястры, арки), а также украшения в виде раковин и волют.

Архитектуре петровского времени свойственны простота объёмных построений, чёткость членений и сдержанность убранства, плоскостная трактовка фасадов. Отличался стиль, прежде всего, относительной простотой объёмных решений. Все фасады зданий выполнялись в одной плоскости, имели единый стиль во внешнем оформлении, выдержанный без вычурных излишеств. И, действительно, план зданий всегда был строго симметричен и уравновешен. Главный вход всегда находился по оси строения. Особую важность представительным зданиям придавал акцент в виде башни. Портики, скульптуры, сложная форма окон и нарядные наличники - все это подчеркивало центральную часть здания. Плоские лопатки и пилястры производят вертикальное членение стен, а углы оформлены рустом. А вот внешний фасад исключает выраженных выносов и пилястр, в связи с характером кирпичной кладки. Этим он разительно отличался от нарышкинского (московского) барокко.

Всехсвятская и Успенская церкви принадлежат эпохе классицизма (Прил., стр. 21), раннего и позднего соответственно. Архитектуре классицизма в целом свойственны стоечно-балочная структура зданий, симметрично-осевые композиции, присуща регулярность планировки и четкость объемной формы. Строгость форм, наличие портиков и колоннад (классический ордер), сдержанный колорит - таковы характерные черты этого стиля. Конструкции массивные, устойчивые, монументальные, прямоугольные, арочные. Окна классицизма прямоугольные, удлиненные вверх, со скромным оформлением. Преобладают насыщенные цвета - зеленый, розовый, пурпурный с золотым акцентом, небесно-голубой. Фасады освобождены от мелкого рельефа, членящего стену на филенки и лопатки. Это более реалистичная архитектура, чем барокко.

И, наконец, Никольская церковь, принадлежащая русско-византийскому стилю (Прил., стр. 22). Его ещё называют "псевдорусским стилем". Основным выразителем этого направления стал Константин Тон. Образцом для русских храмов стал четырёх- и шестистолпный крестово-купольный тип провинциального византийского храма. Главное отличие "псевдорусских" храмов, их тяжеловесность, механистичность и сухость, что абсолютно не свойственно русской архитектуре. Для него характерно истинно русское пятиглавие, узкие закругленные окна. Обычно это были крестообразные в плане церкви с большим центральным куполом на четырех внутренних опорах и колокольнями с малыми куполами на углах здания. Используемая форма куполов полуциркульная. Барабаны прорезаны арочными проемами. Можно выделить следующие особенности русско-византийского стиля: классические формы фасадов исчезли; архитектурные формы стали массивные и весомые; обработка фасадов производилась до мелочей.

Часто на Руси случались лихолетья, но пройдя их, наши предки первым делом вновь отстраивали храмы. Храмы нашего города явились материальным памятником тех сокровищ, которые наши предки, по слову Христа, собирали не на земле, а на Небе (Прил., стр. 18) .

Русские храмы столь разнообразны в общем облике, деталях убранства и украшения, что можно бесконечно удивляться выдумке и искусству русских мастеров, богатству художественных средств русской церковной архитектуры, ее самобытному характеру.

Заключение

Архитектура Руси — это целый разнообразнейший мир. Мир веселых строительных выдумок, многочисленных стилей, создававшихся по-разному в разных городах и в разные времена.

По свидетельству очевидцев, Карачев в начале XX века был красивым, богатым, благоустроенным городом.

«... среди лесов, болот и степей люди стремились утвердить свое существование, подать знак о себе высокими строениями церквей как маяками, ставившимися на излучинах рек, на берегах озер, просто на холмах, чтоб их было видно издали. Нигде в мире нет такой любви к сверкающим золотом, издали видным куполам и маковкам церквей, к рассчитанному на широкие просторы «голосоведению», к хоровому пению, к ярким краскам, контрастным зеленому цвету и выделяющимся на фоне белых снегов цветам народного искусства. «Цветам», то есть раскраскам цветов. Цветам, взятым из природы, согласующимся с ней, но и выделяющимся.

Золотое пламя церкви или золотое пламя свечи — это символы духовности. «Свеча бы не угасла» — так писали в своих завещаниях московские князья, заботясь о целостности Русской земли» 3.

Сохранившиеся памятники архитектуры — отдельные здания и комплексы старинной рядовой застройки — это свидетели древней истории Карачева. Они должны быть сохранены, приведены в порядок с восстановлением первоначального вида там, где он искажен или утрачен, и равноправно включены в современный городской ландшафт как образцы архитектуры старой русской провинции.

Литература

Городков В.Н. Архитектурные образы Брянщины. Тула: Приокское

книжное издательство,1990г

Кизимова СП., Зубова Е.М. По следам святых обителей: Из истории

монастырей и пустыней Брянского края. - Брянск: Издательство Брянского государственного педагогического университета, 1999 г

Д. С. Лихачев. «Раздумья о России» 3-е изд. – С.Петербург.: Logos, 2006

Д. С. Лихачев. Письма о добром, С.Петербург, издательство LOGOS,2006

Передельский Л.Д. Карачев. Исторический очерк. Издательское

товарищество Дебрянск, 1995г.

Пищулин В.П. Сказы о древнем Карачеве - Черновцы: Прут, 2002.

Пищулин В.П. Церкви православного Карачева - хранители нашей седой

старины - Черновцы: Прут, 2004.

Соловьиная Снежеть // Сборник - Дебрянск, 1997.

Цапенко М.П. Земля Брянская, Москва, издательство «Искусство»

http://www.karachev-city.ru/index/0-23

http://www.kray32.ru/karachevskiy005_04.html

http://va-brk.narod.ru/karachev-mihail1.html

http://va-brk.narod.ru/berezhok1.html

http://va-brk.narod.ru/karachev-nikolai1.html

http://karadmin.ru/o-rajone/khramy-karachevskogo-rajona/uspenskaya-tserkov-goroda-karacheva

http://e-project.redu.ru/mos/terms.html

http://www.regent-decor.ru/lib/articles/architecture/naryshkin-barokko.html

Приложение

Рисунок1

Рисунок 2

* * * * *

…И спасая душеньки людские,

С богом говорят, из края в край,

Церковь по-над Снежкой – Все Святые,

Выше чуть – Святитель Николай.

Далеко прошли по русской сени,

Отражая выплеск вражьих сил.

Тихонова церковь – Воскресенья

И собор – Архангел Михаил.

Воздух здесь историей пропитан,

Мысли-гусли сердцем только тронь –

Прозвенит серебряным копытом

Вещего Олега борзый конь.

А. Мехедов

* * * * *

А в Карачеве храмы златоглаво стоят.

Сквозь века донесли нам Русскую Речь.

О, Земля дорогая – Русь-Праматерь моя,

Счастлив я, что могу тебя чтить и беречь!

По крупице себя собирала ты, Русь,

Защищая в столетьях и веру, и честь.

Я твоею историей с детства горжусь.

Я живу потому, что была ты и есть.

Е.Кузин

Воскресенский храм

Над Бережком летели журавли –

Над церковью, над стареньким погостом.

Вот так и мы, зайдя случайно в гости,

Прощенья просим у родной земли.

Над Бережком летели журавли…

Собор Михаила Архистратига

Над пеленой приречной заросли,

Над всхолмами, с былинных пор,

Не ведая веков усталости,

Парит архангельский собор…

А. Мехедов

Церковь Николая Чудотворца

Церковь Всех Святых

Успенская Церковь

План-коллаж храма

СЛОВАРЬ АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ

Барокко (итал. barocco — «порочный», «склонный к излишествам», порт. perola barroca — дословно «жемчужина с пороком») — художественный и архитектурный стиль, направление в европейском искусстве XVII—XVIII веков, центром которого была Италия.

Нарышкинское барокко – плод заимствования западного стиля барокко в архитектуре, начавшегося в нашей стране накануне петровских преобразований. В основном этот стиль существовал в московском регионе с 1680-х по 1710-ые и чуть дольше – на периферии России. Своим названием он обязан боярскому роду Нарышкиных, на территориях имений которых в Филях, Кунцево, Свиблово, Троице-Лыково и др. и сегодня можно найти образцы храмов, заказанных ими в этом стиле. Они узнаваемы по традиционной старорусской конструкции и при этом нарядным цветам и обильному, чаще белокаменному наружному декору.

Петровское Барокко - это архитектурный стиль, который был официально «одобрен» Петром I, и широко применялся для проектирования и строительства домов в Санкт-Петербурге - новой столице России. Стиль Петровского Барокко условно ограничивают 1697-1730 годами (время Петра и его непосредственных преемников). В нем слились воедино влияния итальянского барокко, раннего французского классицизма, немецкой и голландской гражданской архитектуры и ряда других стилей и направлений. Петровское Барокко не является стилем барокко в чистом виде, и этот термин достаточно условен.

Классицизм (фр. classicisme, от лат. classicus — образцовый) — художественный и архитектурный стиль, направление в европейском искусстве XVII—XIX вв.

Екатерининский классицизм был ранним русским классицизмом (его еще называют «переходным стилем»), в котором сохранились некоторые черты «расстреллиевского барокко», «елизаветинского рококо», французского стиля Людовика XVI и античных мотивов Ч. Камерона. Этот русский классицизм характерен своей камерностью, изяществом, лёгкостью и некоторой «неразвитостью» форм, которая всегда свойственна ранним этапам развития тех или иных художественных стилей.

Александровский классицизм - историко-региональный стиль русского искусства начала XIX века. Проявился, главным образом, в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве Петербурга до начала Отечественной войны 1812 г.

Русско-византийский стиль — псевдорусский (иначе – неорусский, ложнорусский) стиль, возникший во второй четверти XIX в. и представляющий собой синтез традиций древнерусского и русского народного зодчества и элементов византийской культуры. Традиционное обозначение художественного течения в России 19 в.; в последние годы чаще употребляются более точные определения: "тоновский русский стиль", "московский стиль 17 в.", "болгарско-византийский стиль" и т. д.

22