«Профессиональная образовательная организация медицинский колледж «Монада»

Тема презентации

«Эндокринная система

Поджелудочная»

Выполнила:

Сейдаметова Сабрие

Группа 0ФМ-2

Поджелу́дочная железа́ человека— орган пищеварительной системы, обладающий внешнесекреторной и внутреннесекреторной функциями. Внешнесекреторная функция органа реализуется выделением панкреатического сока, содержащего пищеварительные ферменты. Производя гормоны, поджелудочная железа принимает важное участие в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена.

Функции

Поджелудочная железа является главным источником ферментов для переваривания жиров, белков и углеводов — главным образом, трипсина и химотрипсина, панкреатической липазы и амилазы. Основной панкреатический секрет протоковых клеток содержит и ионы бикарбоната, участвующие в нейтрализации кислого желудочного химуса. Секрет поджелудочной железы накапливается в междольковых протоках, которые сливаются с главным выводным протоком, открывающимся в двенадцатиперстную кишку.

Между дольками вкраплены многочисленные группы клеток, не имеющие выводных протоков, — т.е. островки Лангерганса. Островковые клетки функционируют как железы внутренней секреции (эндокринные железы), выделяя непосредственно в кровоток глюкагон и инсулин — гормоны, регулирующие метаболизм углеводов. Эти гормоны обладают противоположным действием: глюкагон повышает, а инсулин понижает уровень глюкозы в крови

Поджелудочная железа человека представляет собой удлинённое дольчатое образование серовато-розоватого оттенка и расположена в брюшной полости позади желудка, тесно примыкая к двенадцатиперстной кишке. Орган залегает в верхнем отделе на задней стенке полости живота в забрюшинном пространстве, располагаясь поперечно на уровне тел I—II поясничных позвонков.

Длина железы взрослого человека — 14—22 см, ширина — 3—9 см (в области головки), толщина — 2—3 см. Масса органа — около 70—80 г.

Макроскопическое строение

В поджелудочной железе выделяют головку, тело и хвост.

Головка

Головка поджелудочной железы примыкает к двенадцатиперстной кишке, располагаясь в её изгибе так, что последняя охватывает железу в виде подковы. Головка отделена от тела поджелудочной железы бороздой, в которой проходит воротная вена. От головки начинается дополнительный проток поджелудочной железы, который или сливается с главным протоком (в 60 % случаев), или независимо впадает в двенадцатиперстную кишку через малый дуоденальный сосочек.

Тело

Тело поджелудочной железы имеет трёхгранную (треугольную) форму. В нём выделяют три поверхности — переднюю, заднюю и нижнюю, и три края — верхний, передний и нижний.

Передняя поверхность обращена вперед, к задней поверхности желудка, и несколько вверх; снизу её ограничивает передний край, а сверху — верхний. На передней поверхности тела железы имеется обращённая в сторону сальниковой сумки выпуклость — сальниковый бугор.

Задняя поверхность примыкает к позвоночнику, брюшной аорте, нижней полой вене, чревному сплетению, к левой почечной вене. На задней поверхности железы имеются особые борозды, в которых проходят селезёночные сосуды. Задняя поверхность разграничивается от передней острым верхним краем, по которому проходит селезёночная артерия.

Нижняя поверхность поджелудочной железы ориентирована вниз и вперед и отделяется от задней тупым задним краем. Она находится ниже корня брыжейки поперечной ободочной кишки.

Хвост

Хвост поджелудочной железы имеет конусовидную или грушевидную форму, направляясь влево и вверх, простирается до ворот селезёнки.

Главный (вирсунгов) проток поджелудочной железы проходит через её длину и впадает в двенадцатиперстную кишку в её нисходящей части на большом дуоденальном сосочке. Общий желчный проток обычно сливается с панкреатическим и открывается в кишку там же или рядом.

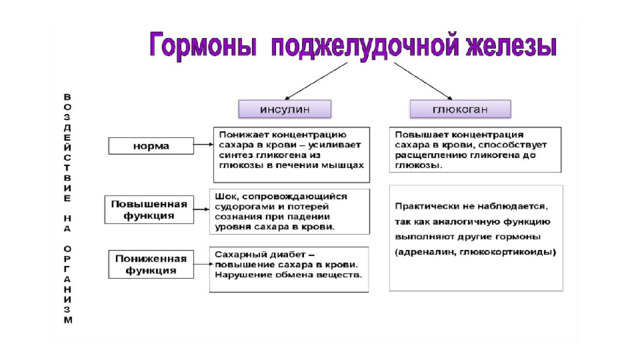

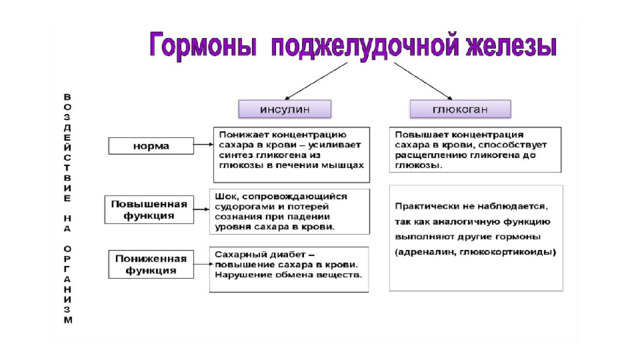

Поджелудочная железа выделяет два гормона: инсулин и глюкагон, оказывающих разнонаправленное действие на уровень глюкозы в крови.

Инсулин понижает содержание глюкозы в крови, обеспечивая ее транспорт через клеточные мембраны и утилизацию в тканях, стимулирует образование глюкозо-6-фосфата, активирует процессы энергообразования, стимулирует синтез белков и жирных кислот. Недостаточной продукцией инсулина обусловлен сахарный диабет - тяжелое заболевание, проявляющееся повышением уровня сахара в крови и появлением его в моче, нарушением окислительных процессов (с накоплением кетоновых тел), нарушением липидного обмена и развитием сосудистой патологии (диабетические ангиопатии). Углеводный голод клеток (инсулинзависимых тканей), нарушение электролитного баланса и кетоацидоз вызывает развитие тяжелого проявления сахарного диабета - диабетической комы.

Инсулин - белок, состоящий из двух полипептидных цепей, соединенных дисульфидными мостиками. В настоящее время осуществлен синтез инсулина человека и животных, усовершенствован биотехнологический способ его получения (генно-инженерный инсулин). Инсулин используют при инсулинзависимом сахарном диабете со склонностью к кетоацидозу. Введение инсулина больным сахарным диабетом приводит к падению уровня сахара в крови и накоплению в тканях гликогена. Уменьшается глюкозурия и обусловленные ею полиурия и полидипсия. Нормализуется белковый и липидный обмен, что обусловливает снижение содержания азотистых оснований в моче. В крови и моче перестают определяться кетоновые тела.

Глюкагон является мощным контринсулярным гормоном и его эффекты реализуются в тканях через систему вторичного посредника аденилатциклаза—цАМФ. В отличие от инсулина, глюкагон повышает уровень сахара крови, в связи с чем его называют гипергликемическим гормоном.

Основные эффекты глюкагона проявляются в следующих сдвигах метаболизма в организме

• активация гликогенолиза в печени и мышцах;

• активация глюконеогенеза

• активация липолиза и подавление синтеза жира в адипоцитах;

• повышение синтеза кетоновых тел в печени и угнетение их окисления;

• стимуляция катаболизма белков в клетках тканей, прежде всего печени, и увеличение синтеза в ней мочевины.

Образующиеся в островках Лангерганса гастрин и панкреатический полипептид основную роль играют в регуляции процессов пищеварения.

Первые признаки заболевания поджелудочной железы

Чаще всего — это боли в области эпигастрия, которые имеют тенденцию к нарастанию. Боль может носить опоясывающий характер и отдавать в область поясницы, левую лопатку, позвоночник. Характерна повышенная кожная чувствительность. Нередко патологию поджелудочной железы путают с остеохондрозом позвоночника, мочекаменной болезнью, заболеваниями сердца, холециститом и аппендицитом.

Признаки панкреатита

Если же возникло острое воспаление — панкреатит, болевой симптом выражен особенно остро. Нередко пациент не может лежать на левом боку, а принимает вынужденное положение — сидя, согнувшись вперед. Боль локализуется в подложечной области, с левой стороны живота, носит опоясывающий характер. Позже присоединяется рвота, не приносящая облегчения. Рвотные массы могут быть кислым содержимым, изредка — с примесью крови или желчи. Часто появляется повышенная температура.

При пальпации живота находят болезненность в левой его части, немного выше пупка. Чтобы не спутать панкреатит с остеохондрозом, следует пальцами ощупать позвоночник. При панкреатите он будет безболезненным.

Муковисцидоз (панкреофиброз, стеаторея панкреатическая врожденная и др.) - наследственная болезнь, характеризующаяся кистозным изменением поджелудочной железы, желез кишечника, дыхательных путей, больших слюнных желез и др. вследствие выделения соответствующими железами очень вязкого секрета.

Поджелудочная железа при муковисцидозе уплотнена, избыточно развиты прослойки соединительной ткани. Выводные протоки кистозно расширены. У детей старшего возраста ацинусы расширены, отмечается кистозное расширение отдельных протоков и ацинусов - до полного кистозного превращения всей железистой паренхимы. Количество панкреатических островков такое же, как и у здоровых лиц. Развитие болезни связывают с нарушением трансмембранного транспорта ионов, что считается вызвано дефектом «кальцийзависимого регуляторного белка».

Основными симптомами муковисцидоза у взрослых являются снижение массы тела, «панкреатогенные» поносы, значительная стеаторея, постоянные легочные заболевания с формированием гнойных бронхоэктазов, компенсаторной эмфиземы легких, хронической пневмонии с часто возникающими очагами абсцедирования, наличие хронического ринита, синусита с полипозом.

Рак поджелудочной железы – опухолевое поражение, исходящее из панкреатических протоков или паренхимы поджелудочной железы. Симптомы рака поджелудочной железы включают тошноту, потерю аппетита, боли в верхней части живота, нарушение функции кишечника, снижение массы тела, желтушное окрашивание склер и видимых слизистых оболочек. Для выявления рака поджелудочной железы используется лабораторная (определение биохимических показателей и онкомаркеров крови) и инструментальная диагностика (УЗИ, КТ, МРТ, ЭРХПГ). Радикальное лечение предполагает проведение резекции поджелудочной железы в различном объеме; возможно использование лучевого и химиотерапевтического лечение.

В понятие "рак поджелудочной железы" входит группа злокачественных новообразований, развивающихся в паренхиме поджелудочной железы: головке, теле и хвостовой ее части. Основные клинические проявления этих заболеваний – боль в животе, анорексия, похудание, общая слабость, желтуха. Каждый год 8-10 человек на каждую сотню тысяч населения в мире заболевает раком поджелудочной железы. Более чем в половине случаев он возникает у лиц пожилого возраста (63% пациентов с диагностированным раком поджелудочной железы старше 70 лет). Мужчины более склонны к этому виду злокачественных образований, у них рак поджелудочной железы развивается в полтора раза чаще.

Злокачественная опухоль поджелудочной железы склонна к метастазированию в региональные лимфоузлы, легкие и печень. Непосредственное разрастание опухоли может вести к ее проникновению в двенадцатиперстную кишку, желудок, прилегающие отделы толстого кишечника.