СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация практических достижений профессиональной деятельности педагога по теме «Технология интегрированного обучения на уроках русского языка и литературы как средство развития компетенций учащихся»

Просмотр содержимого документа

«12 месяцев»

МБОУ «Высокоосельская ОШ»

Урок литературы в 5 классе

«Драма и театр

(на примере сказки- пьесы

«Двенадцать месяцев»

С.Я. Маршака)»

Автор:

Ричко Л.В.,

учитель русского языка

и литературы.

С. В. Оселок

2017

Цели деятельности учителя: дать представление о драме и театре, выявить художественные особенности драматического произведения; дать представление о новом виде литературного произведения - пьесе-сказке; показать многогранность человеческого характера, зависимость поведения человека от конкретных обстоятельств.

Планируемые результаты изучения темы:

Предметные умения: знать содержание прочитанного произведения; уметь воспринимать и анализировать текст, определять жанр литературного произведения, формулировать идею, проблематику произведения, давать характеристику герою, аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению.

Метапредметные УУД (универсальные учебные действия):

Личностные: осваивает новые виды деятельности, участвует в творческом, созидательном процессе; осознает себя как индивидуальность и одновременно как член общества.

Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действует по плану.

Познавательные: осознает познавательную задачу; осмысливает цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; извлекает необходимую информацию из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определяет основную и второстепенную информацию.

Коммуникативные: строит небольшие монологические высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач.

Эпиграф:

Я думал, чувствовал, я жил,

И все, что мог, постиг,

И этим право заслужил

На свой бессмертный миг.

С. Я. Маршак

Ход урока

Подготовка к уроку.

Дома дети должны прочитать сказку- пьесу С.Я. Маршака «12 месяцев»

1. Литературоведы должны:

-прочитать статью в учебнике литературы о драме как роде литературы,

-через Интернет найти дополнение по этому понятию, также информацию о том, какие жанры относятся к драматическим произведениям,

-найти ответ на вопрос, как построено драматическое произведение.

3. Театралы должны:

-подготовить рассказ о том, какова история театра.

I. Вступительное слово учителя

Стихотворение «Театр» С.Я Михалкова

Театр! Как много значит это слово

Для всех, кто был там много раз!

Как важно и порою ново

Бывает действие для нас!

Мы на спектакле умираем,

С героем вместе слезы льем…

Хотя порой прекрасно знаем,

Что все печали ни о чем.

Забыв про возраст, неудачи

Стремимся мы в чужую жизнь

И от чужого горя плачем,

С чужим успехом рвемся ввысь!

В спектакле жизнь как на ладони,

И все откроется в конце:

Кто был злодеем, кто героем

С ужасной маской на лице.

Театр! Театр! Как много значат

Для нас порой твои слова!

И разве может быть иначе?

В театре жизнь всегда права!

-Как вы думаете, почему мы прочитали это стихотворение? Случайно ли

это? -нет, мы будем говорить на уроке о театре

-А еще о чем?- о литературе- литература и театр связаны друг с другом.

II. Работа над понятиями. («драматическое произведение»; пьеса).

Учитель

Ребята, дома вы прочитали определение слова «Драма» Что это?

Сообщение литературоведов

Драма от греч. – действие – произведение, предназначенное для постановки на сцене.

В таких произведениях многое рассчитано на восполнение игрой актеров, декорациями, музыкой, шумовым сопровождением и т. п.

Основу действия пьесы составляет диалог, поэтому персонажей пьесы называют действующими лицами.

Первое, с чем встречается читатель, это афиша – список действующих лиц (экспозиция); ремарки (фр. замечания) – пояснения автора к читателю. Пьеса делится на акты (действия), которые в свою очередь могут делиться на сцены (картины).

Учитель: - Основой сюжета сказки «Двенадцать месяцев» стала западно – славянская легенда о братьях – месяцах, встречающих у костра новогоднюю ночь.

Вопрос: – Почему Маршак назвал своё произведение не просто сказкой, а сказкой– пьесой? (Пьеса – это литературное произведение, предназначенное для театрализованного представления.)

- Чем же отличается пьеса от других, уже прочитанных вами произведений?

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» опубликована в 1943 г. в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Эта светлая сказка принесла много радости, оказалась нужной и интересной и для детей, и для взрослых как в годы военного лихолетья, так и в мирное время.

- Какая это сказка?

-Докажите, что она волшебная

( Волшебные помощники-12 месяцев, Волшебный предмет –колечко, Волшебные события - быстрое изменение времен года, Волшебное преобразование - Баба и дочь стаИ собаками)

- Как вы думаете, почему сказка называется так?

Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются.

- Что вы можете сказать о падчерице, какая она? Трудолюбивая, добрая, терпеливая, приветливая.

Трудолюбие доброта терпение приветливость

- Как вы думаете, почему автор сделал Падчерицу главным персонажем своего произведения? Хорошая она девушка.

Такие качества как у неё нам в жизни тоже будут полезны.

- Все ли люди, которые окружали девушку, любили её?

Мачеха её не любила. Она давала ей много работы.

- Какую самую трудную работу мачеха приказала выполнить падчерице?

Зимой нарвать подснежников.

- Зачем мачехе понадобились подснежники? «По воле королевы».

III. Словарная работа.

Падчерица - приемная дочь

Канцлер – человек, занимающий высшую государственную должность

Глашатай – человек, объявляющий народу королевские приказы

Астролог- гадатель по звездам

Мантия – накидка

Рескрипт – распоряжение

Резолюция – решение, постановление

Ходатайство – просьба

IV. Физкультминутка

Ежедневно по утрам

Заниматься надо нам.

Мы с доски не сводим глаз

И учитель учит нас.

Руки в стороны поставим.

Правой левую поставим.

А потом наоборот

Будет вправо поворот.

Раз-хлопок.

Два-хлопок.

Повернись еще разок.

Раз,два, три, четыре.

V. Продолжение работы по теме урока

Учитель: Театралам нужно было собрать материал о театре. Работа эта нелегкая,

но, я думаю, что они со своей задачей справились.

Сообщение первого театрала об истории театра.

(показываются через интерактивную доску рисунки первых театров)

Первые театры возникли в Древней Греции. Это было огромное помещение под открытым небом. Театральные представления происходили прямо на площади. Кто-то пел, кто-то декламировал стихи, кто-то мог быть в костюме обезьяны или медведя. Настоящие театры

появились на западе в 16 веке, где уже был о постоянное помещение и. Так появился известный театр «Глобус» в Лондоне, где великий Вильям Шекспир писал пьесы и играл в них. А в Италии в это время появляется также известный театр «Олимпико».

Сообщение второго театрала.

В России актерами были скоморохи. Они известны с 11 столетия. Они строили на площадях балаганы (навесы) и развлекали народ. Впервые театр в России, как здание, появился при отце царя Петра 1 Алексее Михайловиче. Назывался такой театр Потешной палатой. А потом появились большие театры при Петре 1 и других царях.

Учитель: Найдем Потешную палату. Спроектируем театр на экран. Покажите друг

другу рисунки, потому что Потешные палаты были разные.

Учитель. Вы приходите в театр и должны знать, как называются различные

его элементы . О них нам расскажут также театралы.

Сообщение театрала об элементах театра. (показ элементов на интерактивной доске)

задник-это задняя декорация, расписанная в соответствии с содержанием

спектакля;

мизансцена-это место актеров на сцене;

авансцена-это передняя часть сцены, где происходит все действие

спектакля;

кулисы- это плоские декорации, расположенные сбоку; декорации-это мебель, деревья, колонны, здания, необходимые для

действия;

игровой занавес- это передняя подъемная штора, которая раздвигается в

начале спектакля и задвигается в конце. На сцене.

Учитель: Проведем игру.

На интерактивной доске запись. Пять понятий. Разложите их по порядку.

Докажите, как рождается спектакль.

1.Постановка пьесы на сцене.

2.Работа режиссера-постановщика.

3.Создание пьесы драматургом.

4.Принятие ее худсоветом.

5.Работа театральных художников.( Ответ: 3,4,2,5,1).

А теперь посмотрим небольшой отрывок из пьесы- сказки С.Я. Маршака «12 месяцев»

Работа в парах

На основании этого отрывка мы можем сделать вывод о чертах характера персонажей.

У вас на партах лежат лепестки. Они все перепутались. Вам надо среди них отобрать те, которые характеризуют наших героев. Составьте цветок каждого героя.

1-я группа.

Падчерица - умная, имеет чувство юмора, сирота, трудолюбивая, добродушная, честная, спокойная, послушная, готова простить.

2-я группа.

дочь - жадная, безжалостная, не уважает родителей, злая, равнодушная, корыстная, хитрая, эгоистическая, ленивая, непослушная, завистливая.

Составление таблицы «Антитеза» на доске из лепестков.

- Вспомните, что такое антитеза?

(Антитеза - стилистическая форма, оборот, в котором для усиления выразительности речи резко противопоставляются противоположные понятия)

VI Подведение итогов

Учитель.

1.С каким родом литературы мы с вами познакомились?

2.Для чего пишут драматические произведения? Каково их главное

предназначение

Драма как вид произведения связана и с литературой, и с театром.

Это и искусство слова, и сценическое искусство.

VII Выставление оценок.

VIII.Рефлексия.

Отметьте крестиками на листочках, как вы чувствовали себя на уроке

Все было вам понятно?

Вы устали?

Вам было интересно?

IX. Домашнее задание: Составьте синквейн, в основе которого будет слово «драма».

10

Просмотр содержимого документа

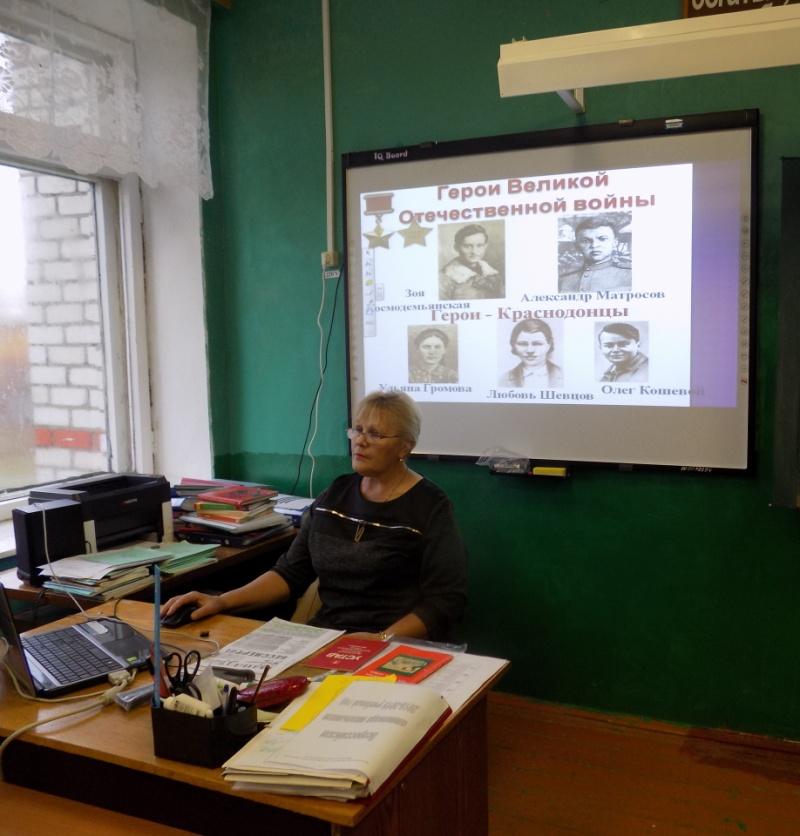

«Великая Отечественная»

МБОУ «Высокоосельская ОШ»

Урок литературы в 8 классе

«Стихи о Великой Отечественной войне »

Авторы: Ричко Л.В.,

учитель русского языка

и литературы,

Лебедева Е.А., библиотекарь

С. В. Оселок

2018

Урок по литературе в 8 классе / интеграция литературы и истории

Цель урока формирования знаний - организация работы по знакомству с новыми литературными произведениями и их авторами, усвоению исторических фактов, сыгравших важную роль в ходе Великой Отечественной войны.

Задачи:

образовательные: дать представление о героических сражениях 75-летней давности; познакомить учащихся со стихами, отражающими памятные военные события; активизировать познавательную активность;

развивающие: продолжить развитие умения выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи; формировать умения внимательно слушать, вести беседу, делать вывод;

воспитательные: воспитывать чувства любви к Родине, гордости за свой народ, интерес к истории страны.

Тип урока: урок формирования новых знаний

Форма урока: урок-путешествие (по местам боевой славы)

Технология развития критического мышления, технология сотрудничества

Ход урока

Стадия вызова

(слайд 1)

Библиотекарь: Июньской ночью 1941 года фашистская Германия обрушила на СССР невиданный в истории удар. 190 дивизий, свыше 4000 танков, около 5000 самолетов, до 200 кораблей.

Гитлер планировал к осени захватить всю нашу страну. Но планы его были сорваны под Москвой в декабре 1941года. Все, от мала до велика, встали на защиту своей Родины.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился началом крушения фашистской Германии. В Московской битве впервые в ходе войны была одержана крупная победа над немецкой армией. И война начала набирать обратные обороты.

(Слайд 2)

Стадия осмысления

Учитель: Сорок второй!

На Ленинград,

Обхватом с трех сторон,

Шел Гитлер силой сорока дивизий,

Бомбил.

Но не остановил ни на мгновенье

Он сердца ленинградского биенье. (на доске вывешивается табличка «Прорыв блокады Ленинграда»)

Библиотекарь: И в это же время ожесточенная схватка завязалась за Сталинград! 2 февраля 1943 года враг дрогнул и отступил! Это было начало переломного момента в истории Великой Отечественной войны. (на доске еще табличка «Сталинградское сражение»)

Еще была одна попытка фашистов сломить наших солдат в ходе Курско-Орловской битвы.

Учитель: Сорок третий!

Орлово-Курская дуга

На поле Прохоровском бранном

Повергла наглого врага

Ударом танковым таранным. (на доску вывешивается табличка «Курская дуга»)

(Слайд 3)

Учитель.

– Нынешний год особенный. В 2018 году наша страна отмечает 75-летие со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда, Сталинградского сражения и Курской битвы.

Бибиотекарь

Я приглашаю вас в Ленинград 1943-го года

(слайды 4,5,6,7)

С тех пор прошло много лет, но ленинградцы очень хорошо помнят каждый из девятисот дней блокады, так как каждый день был битвой за собственную жизнь с голодом, холодом и битвой за Ленинград – символ свободы, равенства, независимости для всех людей мира.

Фашисты решили уничтожить город, стереть его с лица земли, уничтожить ленинградцев.

За время блокады они выпустили по городу 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов, сбросили 5 тысяч фугасных бомб и 10 тысяч зажигательных бомб.

Полностью было разрушено и сожжено снарядами и бомбами 3174 здания и сильно повреждено более 7 000 зданий.

Очень тяжелым было снабжение населения и войск продовольствием и водой. С 20 ноября 1941 года нормы на питание стали самые низкие: рабочие в день получали 250 граммов хлеба, сделанного из суррогата, а дети и служащие – по 125 граммов хлеба. Кусочек хлеба был так мал, что человек не ощущал его веса на руке, а это было всё, что можно было съесть.

Учитель: Ребята, у вас на партах подборка стихотворений о войне. Какими из них можно проиллюстрировать эту информацию?

Юрий Воронов “Январь сорок второго”.

Горят дома –

Тушить их больше нечем.

Горят дома,

Неделями горят.

И зарево над ними каждый вечер

В полнеба,

Как расплавленный закат.

И черным пеплом

Белый снег ложится

На город,

Погруженный в мерзлоту.

Мороз такой,

Что если б были птицы,

Они бы замерзали на лету.

И от домов промерзших, от заводов

На кладбища

Все новые следы.

Ведь людям

Без огня и без воды

Еще трудней,

Чем сквозь огонь и воду.

Но город жив,

Он выйдет из бомбежек.

Из голода,

Из горя,

Из зимы.

И выстоит...

Иначе быть не может –

Ведь это говорю не я,

А мы!

Валерий Шумилин “Соленая корочка хлеба”

Зенитками вспорото небо,

Вгрызается залп в темноту.

Солёная корочка хлеба

Лежит сокровенно во рту.

Как вкус её горек и сладок!

Прилипла к щеке неспроста:

Вкусней самого шоколада

Солёная корочка та.

Забита оконная рама

Фанерой. Промозглая жуть.

К постели прикована мама,

Я рядышком тихо сижу.

Она не присядет, не встанет,

Лишь шепчет: - Сыночек, держись!

Солёная корочка тает,

А с нею и мамина жизнь.

Как надо и много, и мало,

Чтоб выжить в том страшном бою:

- Возьми, – протянула мне мама

Блокадную пайку свою.

Спустились вдруг ангелы с неба,

Зовут, приглашают в полёт...

Солёная корочка хлеба

Уснуть до сих пор не даёт.

.......

Библиотекарь: Всю блокаду в городе работало радио. Пока стучал метроном, все знали: город жив!

Радио и Музыка были неразделимы в сознании ленинградцев. Исполнение седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича оркестром Ленинградского радиокомитета, стало самым значительным событием в музыкальной жизни Ленинграда блокадных лет, событием незабываемым в истории блокады. Дирижировал оркестром К.Элиасберг.

Чтобы 9 августа 1942 года могли пройти слушатели в Большой зал Филармонии, нужно было воссоздать оркестр, пополнить его армейскими музыкантами, а в день концерта вести контрбатарейную стрельбу и не допустить обстрела города. В городе было много прекрасных музыкантов, но все они...голодали.

Звучит седьмая симфония Шостаковича

- Никакие муки и лишения не смогли сломить мужества и стойкости защитников Ленинграда, не смогли поколебать веры ленинградцев в победу над фашизмом.

Библиотекарь:

Следующий пункт нашего путешествия – Сталинград 1943-го года.

(Слайд 8, 9)

За ценой не стояли, бились насмерть наши воины. А переломным моментом войны стала битва на Сталинградской земле, земле, пропитанной кровью!!!

Летом 1942 г. имея полное превосходство в силах, противник вел бешеное наступление. Гитлеровцы считали, что они легко овладеют Сталинградом. Но упорное сопротивление советских войск спутало планы врага.

Сталинград – это ворота на Кавказ. Центр военной промышленности. Изначально на его захват Гитлер отводил неделю, но битва за него продолжалась 200 дней и ночей.

Немецкое командование планировало стереть город с лица земли с воздуха. Бомбежки продолжались почти неделю, только во время первого налета погибло почти 43 тысячи мирных жителей. 96% города превратилось в руины.

(Слайд 10)

Шли жестокие бои в осажденном городе за каждый дом. Небольшая группа солдат, в количестве 26 человек под командованием сержанта Павлова заняла оборону в одном из домов и 58 дней, отражая жестокие атаки врага, удерживала его. Порой случалось, что первые этажи переходили в руки врага, но затем наши солдаты снова отбивали их.

(Слайд 11)

Высота - Мамаев курган – эпицентр битвы. Вновь прибывшим солдатам здесь редко удавалось продержаться больше суток. Дальше - смерть или ранение.

Расстояние между нашими солдатами и гитлеровцами порой не превышало нескольких метров. Неоднократно стороны сходились в рукопашную, а на улице стояли 30 – градусные морозы.

Но, несмотря ни на что – сталинградцы выстояли!

Учитель

19 ноября 1942 года советская армия перешла в наступление. Через несколько дней замкнулось кольцо вокруг шестой армии гитлеровцев под командованием Паулюса.

Но только 2 февраля 1943 года историческая Сталинградская битва закончилась. Это была победа не только армии, но и всего советского народа в результате несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма на фронте и в тылу.

-Ребята, кто прочитает стихотворение, посвященное этому событию?

Алексей Сурков.

Защитник Сталинграда

Грузно катился в кровавой мгле

Сотой атаки вал.

Злой и упрямый, по грудь в земле,

На-смерть солдат стоял.

Знал он, что нет дороги назад —

Он защищал Сталинград.

Сто пикировщиков выли над ним

В небе, как огненный змей.

Он не покинул окопа, храним

Верностью русской своей.

Меж обгорелых заводских громад

Он защищал Сталинград.

Танк на него надвигался рыча,

Мукой и смертью грозил.

Он, затаившись в канаве, сплеча

Танки гранатой разил.

Пулю за пулю, снаряд за снаряд,

Он защищал Сталинград.

Просто солдат, лейтенант, генерал,

Рос он в грозе боевой.

Там, где в огне металл умирал,

Он проходил живой.

Сто изнурительных дней подряд

Он защищал Сталинград.

Время придет — рассеется дым,

Смолкнет военный гром.

Шапки снимая при встрече с ним,

Скажет народ о нем:

— Это железный русский солдат —

Он защищал Сталинград!

Звучит песня «На Мамаевом кургане тишина»

Библиотекарь

А я приглашаю вас проследовать дальше…

Курск, Курская дуга, село Прохоровка

(Слайды 12, 13, 14)

– 12 июля 1943 года на поле под Прохоровкой произошло самое крупное в истории Второй мировой войны танковое сражение, в котором участвовало до полутора тысяч танков. В этой битве противник потерял до четырёхсот машин и свыше 10 000 солдат убитыми. День 12 июля 1943 года стал переломным в ходе битвы на Курской дуге. План Гитлера по захвату Орла, Курска, Белгорода, окружению Красной Армии был сорван.

Эта была грандиозная и ожесточенная битва. А руководил ей Георгий Константинович Жуков – маршал Победы. Он был грозой для фашистов, его боялся Гитлер.

Как и во всех других битвах в российской истории, победила не прочность брони, не умные военачальники, а сила русского народа, его мудрость, воля, духовность, глубокая вера в святое правое дело.

Учитель.

- Ребята, прочитайте стихотворение, посвященное этому сражению.

Николай Истомин

Прохоровка

Вокруг нее земля фугасом взрыта,

Шли самолеты за звеном звено.

Она в России стала знаменита,

Как подмосковное Бородино.

Вот здесь по взгорьям, по лощинам узким

К нам двигалась фашистская орда,

Чтоб кровь пролить на мостовые Курска,

На наши села, нивы, города.

Но хлынула советских танков лава,

Сметая все с пути, как ураган,

За Белгород, за Харьков, за Полтаву

Погнали наши воины врага.

Со счету сбившись, смерть врагов косила,

Дымилась необъятнейшая ширь.

Вот так тряхнул своей бывалой силой

Под Прохоровкой русский богатырь.

Игорь Чернухин

Прохоровское поле

На Прохоровском направлении

Мертвые танки стоят.

На Прохоровском направлении

Не видно нигде солдат.

Как будто в литавры – в железо

Бьет ветер горячий с полей

С той Курской дуги, что разрезана

Стальною Россией моей.

Земля здесь дымилась рекою

И стала по праву равна

Победной земле Куликова

И мужеству Бородина.

Евгений Долматовский

Курская дуга

В тургеневских охотничьих местах

Воронки, груды мертвого металла.

Здесь за день по двенадцати атак

Отчаянная рота отбивала.

А как бомбили нас! Не говори -

Такого в Сталинграде не видали.

Всю ночь качались в небе фонари,

Кровавым светом озаряя дали,

С рассветом «тигры» шли на нас опять

И вспыхивали дымными столбами,

И приникали мы, устав стрелять,

К горячей фляге пыльными губами.

А все же удержали рубежи,

В июльской битве оправдав надежды.

Окопы на полях примятой ржи

Проходят там, где проходили прежде.

И на скелете пушки «фердинанд»,

Прорвавшейся на курские пригорки,

Фотографируется лейтенант,

И над пилоткой нимбом - дым махорки.

Стадия рефлексии

Итак, сегодня, путешествуя по местам боевой славы, мы не только познакомились с замечательными стихами о военных событиях, но и увидели, как тяжело приходилось людям, сражавшимся за наше будущее. Каждое из трех событий, которые мы сегодня вспомнили, останется в нашей памяти.

Задание: определите, с каким периодом ассоциируется у вас следующее понятия (учащиеся в тетрадях оформляют таблицу: Ленинград, Сталинград, Курск): Маршал Жуков, дом Павлова, хлебная норма, симфония Д. Шостаковича, Мамаев курган, село Прохоровка.

| Блокада Ленинграда | Сталинградское сражение | Курская битва |

| хлебная норма | дом Павлова | Маршал Жуков |

| симфония Д. Шостаковича | Мамаев курган | село Прохоровка |

Проверяем.

А чем помогают стихи?

Оцени себя сам (после каждого утверждения ставите +, если это верно; количество + = оценочному баллу, в журнал выставляются только 4 и 5)

1. Я внимательно слушал материал урока

2.Я выразительно прочитал стихотворение

3.Я поднимал руку, чтобы прочитать стихотворение

4.Я принимал участие в беседе

5.Я правильно выполнил итоговое задание

В конце урока сдать листочки тем, у кого 4-5 плюсов.

Итоговое слово учителя

«Опаленные строки»

Стихи как память о войне...

Они еще стучатся в сердце.

И продолжают жить во мне

Суровые единоверцы.

Они людей тревожить душу,

Хотят с другими наравне

И ждут, чтоб кто-то их послушал,

Стихи солдата о войне...

Эти строки поэта М. Тимошечкина удивительно точно передают

настроение тех, кто прошел через горнило войны. Стихи — частица

поэтической летописи времен Великой Отечественной войны. Мы

часто слышим удивительную, задушевную поэзию военных лет.

- А часто ли мы видим за этими строчками реальные события?

- Какой вывод можно сделать по сегодняшнему разговору?

Просмотр содержимого документа

«Речь к презентации»

Слайд 1 Здравствуйте, уважаемая комиссия! (ФИО, кредо)

Слайд 2 Тема «Технология интегрированного обучения как средство развития компетенций на уроках русского языка и литературы»

Слайд 3 …

Слайд 4

В условия развития общества наука прочно входит во все сферы жизни современного человека. В дискуссиях по проблемам модернизации отечественного образования активно обсуждаются вопросы содержания школьного образования, технологий учебного процесса и организация образования.

Существующие противоречия между штампами в обучении и стремлением школьников естественным путем приблизиться к пониманию окружающего мира, между автономностью функционирования отдельных учебных предметов и необходимостью целостного восприятия учебного материала, между увеличением объема информации, включаемой в образование, и возможностью организации для ее усвоения, способна устранить интеграция. Её актуальность продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми к школе. Она дает возможность находить новые педагогические решения для раскрытия способностей учащихся, подготовить к жизни, к каждому ученику найти индивидуальный подход, сохранить здоровье школьников. Интеграция знаний может выступить одним из путей мобильности и вариативности содержания образования. Проблема интеграции обучения и воспитания важна и современна как для теории, так и для практики..

Слайд 5 Как известно, новое – это хорошо забытое старое.

Еще И.Г. Песталоцци утверждал, что процесс обучения должен быть построен таким образом, чтобы, с одной стороны, разграничить между собой отдельные предметы, а с другой – объединить в нашем сознании схожие и родственные, внося тем самым огромную ясность в наше сознание и после полного их уточнения повысить до ясных понятий.

Великий дидактик Ян Амос Коменский подчёркивал: "Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи".

К.Д. Ушинский путём интеграции письма и чтения, разработал и внедрил аналитико-синтетический метод обучения грамоте. Более того, в интеграции изначально состояла новизна и сущность этого метода, так как он, по замыслу автора, позволял приспособить и слить в единое целое отдельные элемент двух видов речевой деятельности – письмо и чтение.

Блестящим примером проведения интегрированных уроков был опыт В.О.Сухомлинского, его «уроки мышления в природе», которые он проводил в Павлышской школе для шестилетних детей. Это – интеграция основных видов познавательной деятельности (наблюдения, мышления, речи) с целью обучения, воспитания и развития детей.

Интегрированные уроки способствуют формированию целостной картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом.

Слайд 6

Особенности межпредметных связей в предметах гуманитарного цикла определяются общими целями гуманитарного образования, которые направлены на эстетическое воспитание учащихся. Дети воспринимают различные виды искусства обособленно. Вместе с тем, такие виды искусства, как живопись, музыка и литература, тесно взаимосвязаны позволяет каждому ученику воспринимать мир в его единстве. Межпредметные связи формируют потребность в расширении круга чтения, прививают интерес к другим видам искусства. Каждый вид искусства отражает реальность по-своему. Всю полноту многокрасочности мира может передать только живопись. Музыка выражает человеческие чувства. Описать конкретные события способна литература. Ни одно из искусств, взятое изолированно от других видов, не может дать исчерпывающую информацию о мире. Интеграция помогает глубже развивать эстетические особенности детей, ценностно- смысловые, общекультурные, коммуникативные, учебно- познавательные компетенции. В этом и заключается цель моей работы.

Задачи: -изучить педагогическую литературу по теме и проанализировать опыт применения различных приемов интеграции,

- систематизировать материал применения технологии интегрированного обучения и применять его на уроках русского языка и литературы;

-разработать интегрированные уроки литературы и русского языка и апробировать их в процессе обучения.

Слайд 7

Слайд 10 Развитие коммуникативно- речевых умений:

Умение составлять связное устное высказывание

Умение соблюдать грамматические нормы

Умение выделять интонационно-значимые части высказывания

Умение соблюдать эмоциональные паузы и контрастность произношения

Умение соблюдать определенный стиль речи в сообщениях и докладах

Умение использовать различные средства наглядности

Умение выражать свое мнение и аргументировать его

Умение оформлять научно-исследовательские работы

Умение пересказывать текст(подробно, выборочно, сжато)

Умение вести дискуссию

Развитие учебно- информационных умений

умение извлекать информацию из различных источников

умение составлять план

умение отбирать материал по заданной теме

умение составлять письменные тезисы

умение подбирать цитаты

умение составлять таблицы, схемы и графики., умение связывать факты биографии писателя с историческим материалом

Развитие аналитических умений

Умение сопоставлять явления и факты

-Умение выделять главное

-Умение составлять из отдельных элементов целую картину

-Умение формулировать общую проблему

-Умение делать философские, экономические, политические, нравственные выводы

Просмотр содержимого документа

«отдельные приемы»

Задание «Откуда текст?»

Задание: указать действительные и страдательные причастия и указать автора и название произведения

За ним шагает русский городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. (А.П.Чехов. «Хамелеон»)

И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала… (И.Бунин «Цифра»)

Это был трудный путь, и люди, утомленные им, падали духом. (Горький «Данко»)

Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего солнца. (Горький «Данко»)

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грузным топотом людей, переносящих тяжести. (Леонид Андреев «Кусака»)

Это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшей грязью, очистилась, почернела и стала лосниться как атлас. (Леонид Андреев «Кусака»)

2 Задание «Видеофрагмент»

На уроках русского языка в 8 классе привлекаю учащихся к работе с мини-фильмами, ставя перед ними основную задачу – при просмотре выявить главную идею данного клипа.

Ученикам предлагается к просмотру 1 видео, потом написать небольшое сочинение-размышление по просмотренному мини-фильму, рассуждая об основных идеи видеофрагмента, музыкальном сопровождении, роли названия, актёрской игре и т.д.

Задание 3 (работа с краеведческим материалом)

Немного истории…

Город наш довольно древний. Нижний Новгород был основан в 1221 г. Великим князем Георгием (Юрием) Всеволодовичем, который был сыном Всеволода Большое гнездо, внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого и правнуком Владимира Мономаха.

Город наш не всегда носил имя Нижний Новгород. В 1932 г. Нижний Новгород был переименован в город Горький - псевдоним писателя Алексея Максимовича Пешкова, который родился и жил в нашем городе. А в 1990 г. после проведения референдума городу вернули его историческое имя.

Наш город стоит в очень красивом месте - на слиянии двух крупных рек Волги и Оки, и широко раскинулся по обоим берегам Оки на 20 км и по правому берегу Волги на 30 км. А необычность местоположения города еще и в рельефе местности. Левый берег рек представляет собой низменность, а правый - Дятловы горы. С нижней части города можно наблюдать очень живописные высокие крутые склоны гор верхней части города. Перепад высот составляет около 140 м.

Поскольку верхняя и нижняя части города разделены реками, в городе много мостов - 5 через реку Оку, включая метромост, и 1 через Волгу, соединяющий Нижний Новгород с городом-спутником Бор. Мост через Волгу очень загруженный, в летний период функционирует еще и наплавной понтонный мост.

Задание: ответьте письменно на вопросы (они заранее записываются на доске).

В каком году был основан Нижний Новгород?

Расскажи о расположении города.

Сколько мостов протянуто через Оку и Волгу в Нижнем Новгороде?

Задание: - найдите числительные, определите разряд;

- объясните правописание их;

- в каком падеже стоят, каким членом предложения являются числительные .

Просмотр содержимого документа

«программа драматического кружка Арлекино»

| Утверждаю Директор школы _______ Малышева Н.К. «___» _________ 20__ г | Согласовано Замдиректора по ВР _______ Ричко Л.В. «___» __________ 20__ г |

|

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Высокоосельская основная школа»

Рабочая программа

драматического

кружка

« АРЛЕКИНО»

Составитель: Ричко Любовь

Составитель: Ричко Любовь

Валерьевна,

учитель русского языка и

литературы

с. В. Оселок

2017

Пояснительная записка

«..... театр - единственный учитель нравственности, поведения, возвышенных идеалов, который никогда не наскучит ученику. ... театр - ценнейшее дополнение к любому воспитательному учреждению для детей, и без него не совершенна самая прекрасная школа».

М. Твен

«...Таланты будущих поколений могут быть

охраняемы только путем развития и воспитания юных талантов;

для этого же необходимо их раннее узнавание.

Г.Ревеш

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить их к творчеству и привить любовь к таким обыденным школьным событиям? Как сделать школьную жизнь ярким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, и в качестве актеров, и в качестве зрителей? Таким средством является школьный театр, во всяком случае, театральный кружок.

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству.

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что в драматическом кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят. Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности

детей в данных областях деятельности.

Данная образовательная программа относится к программам художествено-

эстетической направленности, так как ориентирована на развитие общей и

эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.

Программа актуальна, поскольку театр становится способом самовыражения, инструментом решения характерологических конфликтов и средством снятия психологического напряжения. Сценическая работа детей по программе «Арлекино» - это не подготовка к вступлению на профессиональную театральную стезю, но проверка действием множества межличностных отношений. В репетиционной комнате приобретаются навыки публичного поведения, взаимодействия друг с другом,

совместной работы и творчества, решения характерологических конфликтов.

Сердцевиной театрального творчества является так называемая «игра в поведение».

Дети – актеры от природы. Они сами сочиняют свои роли, сами драматургически обрабатывают материал жизни.

Программа направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а

на воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически готового к различным стрессовым ситуациям.

Театральная игра для детей должна стать и удовольствием, и развлечением, а на самом деле – инструментом решения конфликтов, способствующим взаимопониманию и самораскрытию.

Специфичность программы проявляется:

в возможности начать обучение с любого момента, т.к. в обучении основам

актерского мастерства невозможно поэтапно обучить ребенка сценической речи, а затем движению, поскольку все виды деятельности взаимосвязаны. Да и сам театр – синтетический вид искусства;

в обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах занятий, возможности увидеть результаты, получить одобрение и поддержку;

в способе структурирования элементов содержания материала внутри

дополнительной образовательной программы.

в организации системы, основанной на развитии у детей интереса к окружающему миру, умении общаться с ним, используя свои творческие способности.

Цель программы:

Обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития воспитанников.

Воспитание творческой индивидуальности ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.

Задачи:

1. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии.

2. Воспитание и развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом ребенке.

3. Совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой выразительности.

4. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр- драматизаций, упражнений актерского тренинга.

5. Знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие

познавательных интересов через расширение представлений о видах театрального искусства.

Цель первого года обучения: создание комфортной эмоциональной среды для формирования потребности детей в регулярных занятиях театральной деятельностью.

Задачи:

. развивать интерес к сценическому искусству;

· развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность,

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление;

· снимать зажатость и скованность;

· активизировать познавательный интерес;

· развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми;

· воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;

· развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию,

превращать и превращаться;

· развивать чувство ритма и координацию движения;

· развивать речевое дыхание и артикуляцию;

· развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;

· пополнять словарный запас;

· учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера;

· научиться пользоваться словами выражающие основные чувства;

· познакомить детей с театральной терминологией;

· познакомить детей с видами театрального искусства;

· познакомить с устройством зрительного зала и сцены;

· воспитывать культуру поведения в театре;

Цель второго года обучения: вовлечение детей в коллективную творческую

деятельность и развитие коммуникативных навыков.

Задачи:

· развивать чуткость к сценическому искусству;

· воспитывать в ребенке готовность к творчеству;

· развивать умение владеть своим телом;

· развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное мышление;

· оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными;

· развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных ситуациях;

· развивать воображение и веру в сценический вымысел;

· учить действовать на сценической площадке естественно и оправданно;

· развивать умение одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах и ситуациях по- разному;

· развивать умение осваивать сценическое пространства, обретать образ и выражение характера героя;

· дать возможность полноценно употребить свои способности и само выразится в сценических воплощениях;

· привлечь знания и приобретенные навыки в постановке сценической версии;

· научить осмысливать: как же рождается произведение, формируется и предстаёт перед нами таким, какое оно есть. Понять, как рождается сюжет.

Цель третьего года обучения: удовлетворение потребности детей в театральной деятельности; создание и показ сценической постановки.

Задачи:

совершенствовать полученные умения и навыки в процессе творческой

деятельности;

познакомить с основами гримировального искусства;

сформировать навыки импровизационного общения, импровизированного

конферанса;

познакомить с лучшими образцами современного театрального искусства;

помочь избавиться от штампов общения;

воспитывать чувства сопереживания;

формировать эстетический вкус;

создать условия для самореализации воспитанников в самостоятельной

творческой деятельности;

научить созданию мизансцен спектакля, музыкально-шумового оформления;

научить на практике изготовлению реквизита, декораций;

обучить основам создания сценического образа с помощью грима;

сформировать навыки организаторской работы в процессе работы над сценической

постановкой.

По целевой направленности программа является развивающей

(направлена на решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию детей, к осознанию ими собственной духовной индивидуальности, к ослаблению характерологических конфликтов средствами смежных видов искусств) и социально-адаптивной (развивает: отношение к себе - реабилитация «Я» в собственных глазах, достижение

уверенности в себе, реставрация и коррекция чувства достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности; отношение к другим – способность к доброжелательному критическому восприятию

достоинств и недостатков окружающих, формирование навыков адекватного общения, навыков культуры эмоциональной экспрессии;

отношение к реальности – приобретение навыков выбора и принятия решений, мобилизация и самоорганизация, обретение оптимизма в отношения к реальности)

По сложности, по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности программа является интегрированной (объединяет знания из разных областей: литература, театр, изобразительное искусство, музыка, танец перерабатывает их с учетом восприятия одного ребенка на основе театротерапевтических технологий. )

Организационные условия реализации программы:

Программа предназначена для детей 8 - 13 лет.

Продолжительность реализации дополнительной образовательной программы три года.

В театральный кружок принимаются дети с 8 лет по интересу, без предъявления специальных требований.

Занятия могут проводиться, как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, индивидуально.

Численный состав учебной группы может составлять 15 человек.

Продолжительность занятий - 1 час один раз в неделю.

Выход результатов: выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках, участи в школьных мероприятиях, родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра.

Реализация программы проводится в соответствии в основными педагогическими принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, воспитывающими обучению, научности, систематизации и последовательности, сознательности и активности, доступности, прочности, наглядности.

Технологическую основу программы составляют следующие технологии:

· педагогические технологии на основе личностной ориентации

образовательного процесса:

педагогика сотрудничества;

· педагогические технологии на основе эффективности управления и

организации образовательного процесса:

групповые технологии;

технологии индивидуального обучения;

· педагогические технологии на основе активизации и интенсификации

деятельности учащихся:

игровые технологии ;

проблемное обучение

Реализации этих технологий помогают следующие организационные формы: теоретические и практические занятия (групповые, индивидуальные и сводные), а также показательные выступления на всевозможных праздниках и конкурсах.

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются

теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом.

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождаются практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги.

Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

С первого года обучения необходимо проведения индивидуальной работы с

воспитанниками различной направленности: для одних - это снятие мышечных зажимов, устранение дефектов речи и т.п.;

для других – дальнейшее развитие природных задатков.

На индивидуальных занятиях работа проводиться с детьми в количестве от 1 до 3человек.

Учебно-тематический план I года обучения

| N п\п | Содержание программы | Всего часов |

| 1. | Вводное занятие, заключительное занятие | 2 |

| 2. | Театральная игра | 15 |

| 3. | Культура и техника речи | 7 |

| 4. | Ритмопластика | 5 |

| 5. | Основы театральной культуры | 4 |

| 6. | Индивидуальная работа | ( в течение занятий) |

| 7. | Просмотрово-информационный раздел | 1 |

|

| Итого: | 34 |

Характеристика разделов:

1. Вводное занятие, заключительное занятие

· решение организационных вопросов;

· подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого

воспитанника;

2. Театральная игра

Игры на знакомство. Массовые игры. Игры на развитие памяти, произвольного внимания, воображения, наблюдательности. Этюды на выразительность жестов. Этюды с воображаемыми предметами. Этюды с заданными обстоятельствами. Этюды на эмоции и вежливое поведение. Импровизация игр-драматизаций. Сказкотерапия. Диагностика творческих способностей воспитанников.

3. Культура и техника речи

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. Коллективное сочинение сказок. Диалог и монолог.

4. Ритмопластика

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения.

Развитие свободы и выразительности телодвижений.

5.Основы театральной культуры

Система занятий , бесед, направленных на расширение представлений о театре.

6.Индивидуальная работа.

Работа над словом. Отработка отдельных этюдов. Устранение дикционных

недостатков.

7. Просмотрово-информационный

Просмотр кинофильмов и их обсуждение. Посещение театров.

Каждое занятие интегрировано и включает в себя элементы всех изложенных выше видов деятельности программы.

Календарно - тематическое планирование

1 год обучения

| № зан. | Тема занятия, вид работы | Кол-во часов | Дата |

| 1. | Вводное занятие: знакомство с кружковцами, ознакомление с правилами техники безопасности. Задачи и особенности занятий в драматическом кружке, коллективе. Диагностика творческих способностей воспитанников.

| 1 | сентябрь |

| 2. | Просмотро- информационный блок. Беседа о театральном искусстве. Просмотр сказок в видеозаписи, беседа по содержанию и представлению учащихся об игре актеров. | 1 | сентябрь |

| 3. | Театральная игра. Действие как главное выразительное средство актерского искусства. Простейшие упражнения и игры. | 1 | сентябрь |

| 4. | Культура и техника речи. Упражнения и игры на артикуляцию, дикцию. Знакомство со сценарием юмористических мини-сказок «Репка», «Курочка Ряба» к новогоднему утреннику. | 1 |

|

| 5. | Театральная игра. Выявление темы, идеи мини-сказок. Нравственное значение образов героев. Чтение учениками ролей. Пробы на роли. | 2 |

|

| 6. | Театральная игра. Упражнения и этюды. Правила нахождения актера на сцене. | 1 |

|

| 7. | Культура и техника речи. Диалог актеров. Работа над интонацией. Речь в движении. Репетиция.

| 2 |

|

| 8. | Ритмопластика. Пластические игры и упражнения. Работа над интонацией, мимикой, движениями, жестами. Репетиции. Мизансценирование. | 3 |

|

| 9. | Основы театральной культуры. Многообразие выразительных средств в театре: декорация; костюм; грим; свет; музыкальное оформление; шумовое оформление. | 1 |

|

| 10. | Основы театральной культуры. Составление декораций и костюмов. | 1 |

|

| 11. | Театральная игра. Генеральная репетиция к новогоднему утреннику. | 1 | декабрь |

| 12. | Культура и техника речи. Коллективное сочинение сказок. | 1 | январь |

| 13. | Основы театральной культуры. Общественное назначение театров. Виды театров. | 1 |

|

| 14. | Театральная игра. Знакомство со сценарием «Дети войны» к 9 мая. Тема, идея, конфликт. Характер героев и его сценическое воплощение. | 1 |

|

| 15. | Культура и техника речи. Пробы на роли. Чтение. | 1 |

|

| 16. | Театральная игра. Мизансценирование. Репетиции. | 3 |

|

| 17. | Основы театральной культуры. Музыкальное оформление пьесы: обсуждение и поиск музыкальных фрагментов | 1 |

|

| 18. | Театральная игра. Репетиции с музыкальными вставками. | 3 |

|

| 19. | Культура и техника речи. Артикуляционные гимнастики. Репетиции. | 2 |

|

| 20 | Ритмопластика. Репетиции. | 2 |

|

|

| Театральная игра. Обсуждение и подбор декораций, костюмов и украшений зала. | 2 |

|

| 21. | Театральная игра. Генеральная репетиция сценки «Дети войны» к 9 мая | 1 | май |

| 22. | Анализ работы, планы на будущее. Составление презентации по итогам года. Складирование костюмов и декораций | 1 | май |

Всего: 34 часа

Учебно-тематический план II года обучения.

| N п\п

| Содержание программы | Всего часов |

| 1. | Вводное занятие, заключительное занятие

| 2 |

| 2. | Театральная игра | 7 |

| 3. | Культура и техника речи | 7 |

| 4. | Ритмопластика | 4 |

| 5. | Основы театральной культуры | 3 |

| 6. | Работа над спектаклем | 29 |

| 7. | Индивидуальная работа | (в течение занятий) |

| 8. | Просмотрово-информационный раздел | 3 |

Характеристика разделов:

1. Вводное занятие, заключительное занятие

· решение организационных вопросов;

· подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого

воспитанника;

2. Театральная игра

Игры на развитие памяти, внимания. Этюды на выразительность жестов. Этюды на сопоставление разных характеров. Этюды на развитие эмоций. Мимические игры.

Упражнения с помощью жестов и мимики. Этюды на действие с воображаемым предметом. Этюды по сказкам. Игры-пантомимы. Разыгрывание мини-сценок.

Упражнения на развитие внимания, воображения, фантазии. Диагностика творческих способностей воспитанников.

3.Культура и техника речи

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Речь в движении. Активное использование междометий, слов, фраз, стихов и поговорок.

Индивидуальное и коллективное сочинение сказок, стихов, загадок.

4.Ритмопластика

Коммуникативные, ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения.

Игры с имитацией движения. Танцы-фантазии. Музыкально-пластические

импровизации. Упражнения, направленные на координацию движений и равновесие.

Упражнения, направленные на освоение пространства и создание образа.

5.Основы театральной культуры

Знакомство с театральной терминологией. Особенности театрального искусства.

Виды театрального искусства. Устройство зрительного зала и сцены. Театральные профессии. Правила поведения в театре.

6. Работа над спектаклем

Репетиционные занятия - работа над спектаклем.

1 этап – Ознакомительный

Цели:

1. Ознакомить детей с содержанием произведения (пьесы)

2. Выявить персонажей произведения (пьесы) и обсудить их характеры.

3. Распределить роли персонажей между детьми

2 этап - Репетиционный

Цели:

1. Научить детей репетировать сказку по частям

2. Ввести понятие «Мизансцена», научить детей работать над мизансценами и

запоминать их последовательность.

3. Развивать навыки слаженной работы, учить соблюдать основные «законы

сцены».

3 этап - Завершающий

Цели:

1. Научить детей соединять мизансцены спектакля воедино.

2. Научить детей чувствовать ритм спектакля

3. Воспитывать дисциплину в процессе подготовки спектакля к демонстрации.

4. Активизировать мыслительный и эмоциональный настрой детей

4 этап - Генеральная репетиция

Цель: Выверить временные характеристики спектакля, художественно его

отредактировать.

5 этап - Показ спектакля или открытого занятия зрителям.

7. Индивидуальная работа с детьми

· Подготовка к мероприятиям, творческим сюрпризам.

8. Просмотрово-информационный

Просмотр кинофильмов и их обсуждение.

Календарно- тематическое планирование 2 год обучения

| № зан

| Колич. часов

| Тема занятия | Содержание занятия

|

| 1 | 1 | Введение | Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. |

| 2 | 1 | Великая сила Слова | Слушание, чтение по ролям сказки «Колобок». Первичная инсценировка сказки. |

| 3 | 1 | Мимика и жесты. Ритмопластика. | Инсценировка сказки «Колобок» без слов, используя мимику и жесты. |

| 4 | 1 | Основы театральной культуры | Правила поведения в театре. Места в театре. Просмотр презентации про Кукольный театр Образцова. |

| 5 | 2 | Мы –кукловоды. | Знакомство с настольным кукольным театром. Изготовление конусных кукол. |

| 6 | 1 | Кукольный театр. Конусные куклы. | Создание атрибутов и декораций для спектакля «Морозко» к новогоднему утреннику |

| 7 | 1 | Мы- актёры. Работа над спектаклем «Морозко | Распределение ролей и первое прочтение спектакля по ролям |

| 8 | 3 | Мы- актеры. Работа над спектаклем «Морозко» | Заучивание ролей. Отработка движений, жестов и мимики. Выразительность и подлинность поведения в сценических условиях. |

| 9 | 1 | Мы- актеры. Работа над спектаклем «Морозко» | Создание декораций и костюмов. Проигрывание всего спектакля |

| 10 | 1 | Культура и техника речи | Общение. Говорить и слушать. Дети рассказывают любимые стихи и сказки. Формировать чёткую и грамотную речь |

| 11 | 2 | Мы- актеры. Работа над спектаклем «Морозко» | Генеральная репетиция с декорациями, реквизитом и музыкальным сопровождением. |

| 12 | 1 | Театральная игра | Импровизации на тему русских народных сказок по имеющимся атрибутам. |

| 13 | 1 | Театральная игра | Работа над образом. Анализ мимики лица. Прически и парики. |

| 14 | 1 | Ритмопластика | Пантомимические этюды «Один делает, другой мешает». («Движение в образе», «Ожидание», «Диалог»). |

| 15 | 1 | Кукольный театр. Работа над спектаклем «Гуси-лебеди» | Просмотр сказки «Гуси-лебеди» Прослушивание и первичное прочитывание сценария. |

| 16 | 2 | Кукольный театр. Работа над спектаклем «Гуси-лебеди» | Распределение ролей. Заучивание текста. |

| 17 | 6 | Кукольный театр. Работа над спектаклем «Гуси-лебеди» | Репетиция. Проигрывание эпизодов |

| 18 | 3 | Кукольный театр. Работа над спектаклем «Гуси-лебеди» | Создание декораций и костюмов. Проигрывание всего спектакля. |

| 19 | 1 | Театральная игра | Анализ дела организаторами и участниками (интересно ли было работать над спектаклем, нужен ли он был, что будем делать дальше - коллективное планирование следующего дела). |

| 20 | 2 | Культура и техника речи | Логика речи. Составление коротких рассказов по заданным глаголам. |

| 21 | 1 | Анализ работы за год | Подведение итогов. Обмен мнениями и впечатлениями. |

Итого: 34 часа.

Учебно-тематический план 3 года обучения

| N п\п | Содержание работы | Общее количество часов

|

| 1. | Вводное занятие, заключительное занятие

| 2 |

| 2. | Основы актерского мастерства

| 4 |

| 3. | Театральный словарь | 3 |

| 4. | Сценическая речь | 4 |

| 5. | Пластика | 4 |

| 6. | Работа над спектаклем | 28 |

| 7. | Творческие сюрпризы | 8 |

| 8. | Индивидуальная работа | (в течение занятий) |

| 9. | Просмотрово- информационный раздел

| 2 |

Характеристика разделов:

1. Вводное занятие, заключительное занятие

решение организационных вопросов;

подведение итогов этапа обучения, обсуждение и анализ успехов каждого

воспитанника;

2. Театральный словарь

- система занятий - бесед, направленных на расширение представлений о театре.

3. Основы актерского мастерства

Упражнения на развития внимания, воображения, эмоциональной памяти. Одиночные и групповые этюды. Этюд на беспредметное действие. Этюды на молчание. Этюды парные и групповые, место действия. Этюды по сказкам. Этюд по картине.

4. Сценическая речь

Артикуляционная гимнастика. Устранение дикционных недостатков и тренинг

правильной дикции. Дыхательные упражнения. Постановка речевого голоса. Работа над

диалогом и монологом. Чтение различных отрывков из пьес по ролям. Практическая

работа над стихотворением, басней.

5. Пластика

Система упражнений включают в себя:

ярко образные игры, направленные на оздоровление организма и

овладение собственным телом

упражнения, направленные на координацию движений и равновесие

упражнения, направленные на освоение пространства и создание

Образа.

6. Творческий сюрприз

Творческий сюрприз – театральное сочинение малой формы – это упражнение, в котором заложено фантазирование на свободную тему, В этом упражнении наиболее полно проявляются личностные качества учащихся, творческая индивидуальность каждого из них.

Творческие сюрпризы включают в себя все, что угодно: песни, стихи, монологи, шутки, наблюдения, сценки и т.д. Работа над сюрпризами дает воспитанникам толчок к самостоятельному и более глубокому изучению литературного, музыкального, живописного, жизненного материала и творческому выражению его в оригинальной сюрпризной форме.

7. Работа над спектаклем

Репетиционные занятия - работа над спектаклем.

1 этап – Ознакомительный

Цели:

1. Ознакомить детей с содержанием произведения (пьесы)

2. Выявить персонажей произведения (пьесы) и обсудить их характеры.

3.Распределить роли персонажей между детьми

2 этап - Репетиционный

Цели:

1.Научить детей репетировать сказку по частям

2.Ввести понятие «Мизансцена», научить детей работать над мизансценами и

запоминать их последовательность.

3.Развивать навыки слаженной работы, учить соблюдать основные «законы сцены».

3 этап - Завершающий

Цели:

1.Научить детей соединять мизансцены спектакля воедино.

2.Научить детей чувствовать ритм спектакля

3.Воспитывать дисциплину в процессе подготовки спектакля к демонстрации.

4.Активизировать мыслительный и эмоциональный настрой детей

4 этап - Генеральная репетиция

Цель: Выверить временные характеристики спектакля, художественно его

отредактировать.

5 этап - Показ спектакля или открытого занятия зрителям.

8. Индивидуальная работа с детьми

подготовка к мероприятиям, творческим сюрпризам

10. Просмотрово-информационный

Просмотр кинофильмов и их обсуждение.

Календарно- тематическое планирование 3 год обучения

| № зан | Колич. часов | Тема занятия | Содержание занятия |

| 1 | 1 | Введение | Вводная беседа. Знакомство с планом кружка. |

| 2 | 1 | Обновление и закрепление полученных знаний и умений. | Работа над вниманием, памятью, воображением, наблюдательностью |

| 3 | 1 | Культура и техника речи | Чтение докучных сказок. Нахождение ключевых слов и выделение их голосом. |

| 4 | 1 | Основы театральной культуры | Из истории русского театра. Игра скоморохов. |

| 5 | 2 | Театральная игра | Сценическое воображение. Импровизации детей на сцене по услышанному впервые тексту. |

| 6 | 2 | Культура и техника речи. | Выразительное чтение стихотворений С. Маршака. Импровизированное прочтение по ролям с элементами инсценировки стихотворения «Усатый – полосатый» |

| 7 | 2 | Мы- актеры. | Выбор сценического материала. Совместный поиск сценария новогодней сказки. Распределение ролей. |

| 8 | 2 | Мы- актеры. Работа над инсценировкой сказки | Заучивание ролей. Проигрывание отдельных эпизодов. |

| 9 | 4 | Мы- актеры. Работа над инсценировкой сказки | Репетиция отдельных сцен. Подбор музыкального оформления. |

| 10 | 3 | Мы- актеры. Работа над инсценировкой сказки. | Репетиция всей сказки. Отработка ритмопластики |

| 11 | 1 | Мы- актеры. Работа над инсценировкой сказки | Создание декораций и костюмов. Репетиция |

| 12 | 2 | Мы- актеры. Работа над инсценировкой сказки | Прогонная репетиция всего спектакля с музыкальным сопровождением. |

| 13 | 2 | Мы- актеры. Работа над инсценировкой сказки. | Генеральная репетиция спектакля с декорациями, костюмами и музыкальным сопровождением. |

| 14 | 1 | Мы- актеры. | Премьера спектакля для учащихся начальной школы |

| 15 | 1 | Театральная игра | Анализ выступления. (впечатление, положительные и отрицательные стороны) |

| 16 | 2 | Творческие сюрпризы | Психологический автопортрет. (Составление подробной психологической самохарактеристики). |

| 17 | 1 | Культура и техника речи | Беседа «Я в мире … мир во мне…» (Дружба). Разрешение ситуаций |

| 18 | 2 | Творческие сюрпризы. | Составление небольшого рассказа «Многоликие слова». |

| 19 | 1 | Ритмопластика | Пантомимический этюд «Картинная галерея». Составление пантомимического этюда «Ожившая картина». |

| 20 | 1 | Творческие сюрпризы | Создание стихов, презентаций, фотоотчетов, рисунков о занятиях в драматическом кружке. |

| 21 | 1 | Итоговое занятие. | Анализ работы кружка. Творческий вечер. |

Всего: 34 часа

К концу первого года занятий ребёнок:

Знает:

· что такое театр;

· чем отличается театр от других видов искусств

· с чего зародился театр

· какие виды театров существуют

· кто создаёт театральные полотна (спектакли)

Имеет понятия:

· об элементарных технических средствах сцены

· об оформлении сцены

· о нормах поведения на сцене и в зрительном зале

Умеет:

· направлять свою фантазию по заданному руслу

· образно мыслить

· концентрировать внимание

· ощущать себя в сценическом пространстве

Приобретает навыки:

· общения с партнером

· элементарного актёрского мастерства

· образного восприятия окружающего мира

· адекватного и образного реагирования на внешние раздражители

· коллективного творчества

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса

"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к

окружающему миру, ответственность перед коллективом.

В конце второго года занятий ребенок

Знает:

· что такое выразительные средства.

· Фрагмент как составная часть сюжета.

· действенную формулу: Исходное событие, конфликтная ситуация, финал.

Умеет:

· применять выразительные средства для выражения характера сцены.

· фрагментарно разбирать произведение, а так же фрагментарно его излагать.

· определять основную мысль произведения и формировать её в сюжет.

· понимать изобразительное искусство как течение жизненного процесса.

Имеет понятие:

· о рождении сюжета произведения.

· о внутреннем монологе и 2-м плане актёрского состояния.

· о сверхзадаче и морали в произведении.

Имеет навыки:

· свободного общения с аудиторией, одноклассниками.

· Выражать свою мысль в широком кругу оппонентов.

· анализировать последовательность поступков.

· выстраивать логическую цепочку жизненного событийного ряда.

В конце третьего года обучения воспитанники должны знать:

· историю театра

· жанры театра;

· виды искусства;

· основные театральные понятия;

· основы гримировального искусства

· основы создания сценической постановки;

· штампы общения;

· стили речи;

должны:

· освоить основы актерского мастерства на уровне своих индивидуальных

возможностей;

· освоить культуру речи и движений на сцене и в жизни;

· уметь снимать эмоциональное и мышечное напряжение, вызванное нагрузкой нанервную систему при интенсивном обучении;

· уметь свободно проявлять свои лучшие творческие качества;

· владеть навыками совместной деятельности, установления эмоциональных

контактов, свободного общения,

· иметь такие творческие умения и навыки как память, внимание, образное

мышление

· владеть своим телом как инструментом самовыражения;

· уметь работать над «белыми стихами»;

· владеть импровизационным конферансом;

· использовать навыки сценической речи в публичных выступлениях;

· уметь моделировать и разрешать жизненные ситуации;

· уметь реализовать себя в создании сценической постановки;

· изготовлять реквизит и декорации;

· владеть навыками организаторской работы в процессе создания сценической постановки.

Методические условия реализации программы

Типы занятий:

· комбинированный;

· первичного ознакомления материала;

· усвоение новых знаний;

· применение полученных знаний на практике;

· закрепления, повторения;

· итоговое.

Формы организации учебного занятия:

· кружковые занятия;

· творческий отчет;

· творческая мастерская;

· урок-игра

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:

· репродуктивный (воспроизводящий);

· иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала;

· проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения);

· эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагается способы ее решения);

и воспитания:

· убеждения,

· упражнения,

· личный пример;

· поощрения.

Все методы обучения реализуются различными средствами:

предметными - для полноты восприятия учебная работа проводится с использованием наглядных пособий и технических средств;

практическими – тренинг, проблемная ситуация, игра, творческое задание,

интеллектуальными: логика, воображение, интуиция, мыщечная память, внимание

эмоциональными: переживание, представление, интерес.

Рациональное применение этих форм, методов и средств обучения обеспечивает эффективность реализации дополнительной образовательной программы.

Результативность деятельности определяется от исходного уровня развития ребенка начальным, текущим, итоговым контролем педагога и самоконтролем обучающихся. Главное требование к проведению итоговых контрольных мероприятий заключается в том, чтобы дети хотели их выполнять. Для этого, во-первых, их не должно быть много, и, во-вторых, желательно, чтобы они носили игровой характер.

Итог обучения - самостоятельные постановки инсценировок литературно-

художественных произведений, отрывков из пьес, полномасштабных спектаклей, театрализованных представлений.

Для подведения итогов реализации программы используются следующие формы

· театральные постановки

· игры;

· открытые занятия;

· анкеты;

· тесты

· конкурсы.

Литература

1. Агапова И.А. Школьный театр. Создание, организация, пьесы для постановок: 5-11

классы. – М.: ВАКО, 2006. – 272 с.

2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников. –

СПб.: Речь, 2006. – 125 с.

3. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. М.: Просвещение,1986. –176 с.

4. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. Методические

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007. –

256 с.

5. Гурков А.Н. Школьный театр.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 320 с.

6. Дополнительное образование //Научно-методический журнал, 2001-2009 гг

7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Т.М.Грабенко. Игры в сказкотерапии. - Спб., Речь, 2006. –

208 с.

8. Каришнев-Лубоцкий М.А. Театрализованные представления для детей школьного

возраста. - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 280 с.

9. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная

пресса.. – 2000. – 96 с.

10. Ладыженская Т.А. Школьная риторика: 4,5,6 класс: Учебное пособие/

Т.А.Ладыженская. - М.: Издательский Дом «С-инфо»; Издательство «Баласс»,2003. –

160 с.

11. Першин М.С. Пьесы-сказки для театра. - М.: ВЦХТ ( “Репертуар для детских и

юношеских театров”), 2008. – 160 с.

12. Пушкин С.И. Детский фольклорный театр: Пьесы с нотным приложением. - М.: ВЦХТ

(“Я вхожу в мир искусства”), 2008. – 144 с.

13. Рылеева Е.В. Вместе веселее! – Игры и рабочие материалы – М.: ЛИНКА-ПРЕСС.-

2000. – 144с.

14. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии. – Спб.: Речь, 2007. – 224 с.

15. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. – СПб.: Питер. – 2003. –

282 с.

16. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности : Программа и

репертуар. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160 с.

17. Шорохова О.А. Играем в сказку:Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208с.

18. Янсюкевич В.И. Репертуар для школьного театра: Пособие для педагогов. - М.:

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 240с.

19. Я познаю мир: Театр: Дет. энцикл./ И.А.Андриянова-Голицина. – М.: ООО

«Издательство АСТ». –2002. – 445с.

Просмотр содержимого презентации

«моя»

Презентация практических достижений профессиональной деятельности педагога

Ричко Любовь Валерьевна

Должность: учитель русского языка и литературы

Место работы: МОУ «Высокоосельская ОШ»

Образование: высшее

Педагогический стаж: 10 лет

Имеющаяся квалификационная категория: не имеет

Профессиональное кредо:

«Преподаватель должен иметь необыкновенно много нравственной энергии, чтоб не уснуть под убаюкивающее журчанье однообразной учительской жизни».

(К.Д. Ушинский)

Тема презентации

«Технология интегрированного обучения

на уроках русского языка и литературы

как средство развития компетенций учащихся»

Условия формирования личного вклада педагога

в развитие образования

Научно-исследовательские

М ет одические

Организационно-педагогические

поиск

поиск

Участие в конкурсах

Изучение трудов известных педагогов-классиков (Я. А. Коменского, В.О. Сухомлинского, К.Д.Ушинского), работы советских дидактов М.А. Данилова, С.П. Баранова; учёных-психологов Ю.А. Самарина, Г.И. Вергелиса; учёных-методистов М.Р. Львова, В.Г. Горецкого и др

* изучение научно – педагогической литературы , новых ФГОС, научно-методических материалов по формированию компетенций

*работа над темой самообразования;

*прохождение курсов повышения квалификации

Выступление

на педагогическом совете

Размещение материалов в педагогических интернет- сообществах

Интеграция в современной школе- одно из направлений активных поисков новых педагогических решений, способствующих развитию творческого потенциала педагогов , более эффективного и разумного воздействия на учащихся

Актуальность проблемы

противоречия

Стремление школьников естественным путем приблизиться к пониманию реального окружающего мира

Штампы в обучении

Необходимость целостного восприятия учебного материала

Возможность организации для ее усвоения

Автономность функционирования учебных предметов

Увеличение объема информации, включаемой в образование

« Процесс обучения должен быть построен таким образом, чтобы, с одной стороны, разграничить между собой отдельные предметы, а с другой – объединить в нашем сознании схожие и родственные, внося тем самым огромную ясность в наше сознание и после полного их уточнения повысить до ясных понятий». (И.Г. Песталоцци)

"Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи". (Я.А. Коменский )

«Интеграция- ведущая форма организации содержания образования на основе всеобщности и единства законов природы, целостности восприятия субъектов окружающего мира». (Г.А. Монахова)

Теоретическое обоснование личного вклада педагога

в развитие образования

Цель:

Развитие ключевых компетенций учащихся посредством технологии интегрированного обучения на уроках русского языка и литературы

и задачи педагогической деятельности

- изучить педагогическую литературу по теме и проанализировать опыт применения различных приемов интеграции,

- систематизировать материал применения технологии интегрированного обучения и применять его на уроках русского языка и литературы;

-разработать интегрированные уроки литературы и русского языка и апробировать их в процессе обучения.

Ведущая педагогическая идея

«Обучение должно быть воздействующим на различные стороны восприятия учащихся, на различные органы чувств и на разные сферы сознания».

(М. А. Рыбникова,

российский педагог, методист, фольклорист, литературовед)

Интеграция на уроках словесности способствует духовному и интеллектуальному развитию ученика, повышению его творческой самостоятельности, приобщает школьников к тайнам творческого процесса, активизирует познавательную деятельность учащихся.

Деятельностный аспект личного вклада педагога

в развитие образования

Главная цель интегрированного обучения — развитие творческого мышления учащихся на уроках русского языка и литературы

Принципы интегрированного обучения :

- синтезированность знаний;

- углубленность изучения;

- актуальность проблемы;

- альтернативность и доказательность решения

Формы организации образовательного процесса на основе интеграции содержания

Творческая

Пластообразная

Спиралевидная

Контрастная

Взаимопроникающая

Деятельностный аспект личного вклада педагога

в развитие образования

- метод опроса;

- учебная дискуссия;

- поисковая работа;

- исследовательский метод;

- анализ конкретных ситуаций;

- выполнение индивидуальных заданий;

- ролевая игра;

- работа с разными источниками .

- театрализация

Технология реализации-

- межпредметная интеграция ,

- интегрированный урок

Деятельностный аспект личного вклада педагога

в развитие образования

Ожидаемые результаты педагогической

деятельности:

- развитие необходимых коммуникативно-речевых умений ;

- развитие учебно- информационных умений;

- развитие аналитических умений;

- развитие творческих способностей обучающихся;

- представление результатов экспериментов на выставках, конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня;

- овладение навыками саморегуляции во время публичного выступления.

Условия реализации :

- выход за рамки одного предмета;

- перенос акцента с восприятия на творческое проявление учащихся в деятельности;

- включение в занятия развивающих творческих заданий;

- взаимодействие с коллегами;

- активные организационные формы учебных занятий;

- системность во внедрении интегрированного обучения

Разработки интегрированных уроков

Задания интегрированного характера

Разработка программы драматического кружка « Арлекино »

Открытое интернет-сообщество «Высокий Оселок. Штрихи к портрету села»

Диапазон личного вклада педагога в развитие образования и степень его новизны

Результативность профессиональной педагогической

деятельности и достигнутые эффекты

Участие учеников в конкурсах и исследовательских проектах

- 2017 г. Всероссийский конкурс сочинений (Силкин О.- 1место, муниципальный этап

- 2019 г. Областной конкурс медиатворчества «Окно в мир» (Белова Н.) - 2 место , муниципальный этап

- 2019 г. Областной исследовательский краеведческий конкурс «Моя семья в истории моей страны» (Баранова К.)-

1 место, муниципальный этап

Качество знаний

по русскому языку

за последние 2 года