СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Приёмы дискретного чтения как средство формирования универсальных учебных познавательных действий на уроках литературного чтения

Просмотр содержимого документа

«Приёмы дискретного чтения как средство формирования универсальных учебных познавательных действий на уроках литературного чтения»

ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж №1

им. А. С. Макаренко»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Приёмы дискретного чтения как средство формирования универсальных учебных познавательных действий на уроках литературного чтения

Третьякова Лина Сергеевна

Специальность 44.02.02

Преподавание в начальных классах

Курс 3, группа 302 – 2022

Руководитель:

Кауфман Светлана Николаевна

Форма обучения: очная

2025

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы изучения проблемы формирования универсальных учебных познавательных действий посредством применения дискретного чтения в начальной школе 6

1.1. Анализ требований ФГОС НОО к результатам освоения программы по литературному чтению. Универсальные учебные познавательные действия и их место среди метапредметных результатов освоения ООП НОО 6

1.2. Чтение как вид речевой деятельности. Понятие «дискретное чтение» и его виды 10

1.3. Проблема целостности текста и применение дискретного чтения на этапах первичного и вторичного восприятия художественного произведения на уроках в начальной школе 14

1.4. Возможности использования дискретного чтения художественных произведений на уроках в начальной школе 18

Глава 2. Методические основы формирования универсальных учебных познавательных действий посредством применения приёмов дискретного чтения в начальной школе 24

2.1. Анализ современных учебников по литературному чтению в рамках изучаемой проблемы 24

2.2. Анализ опыта работы в период преддипломной практики. 31

2.3. Рекомендации по формированию универсальных учебных познавательных действий посредством применения приёмов дискретного чтения на уроках в начальной школе для студентов и учителей начальных классов 40

Заключение 43

Список литературы 46

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) особую актуальность приобретает формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Среди УУД важную роль играют познавательные действия, определяющие готовность обучающихся к осуществлению учебно-познавательной деятельности, включающей в себя поиск, анализ, интерпретацию и преобразование информации.

В современном информационном обществе, характеризующемся огромным потоком информации, традиционные методы чтения, направленные на последовательное восприятие текста, зачастую оказываются недостаточно эффективными. В связи с этим, актуальным становится поиск и внедрение новых, более продуктивных технологий чтения, позволяющих быстро и качественно извлекать необходимую информацию из текста.

Одной из таких технологий является дискретное чтение, представляющее собой совокупность приёмов, направленных на выборочное, фрагментарное восприятие текста с целью решения конкретной познавательной задачи. Использование приёмов дискретного чтения на уроках литературного чтения позволяет не только повысить скорость и эффективность работы с текстом, но и способствует формированию ряда важных универсальных учебных познавательных действий таких, как: устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту; формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

В связи с вышеизложенным, актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью поиска и внедрения эффективных методов обучения чтению, способствующих формированию УУД, соответствующих требованиям ФГОС НОО и вызовам современного информационного общества.

Проблема исследования заключается в выявлении и апробировании на уроках приёмов дискретного чтения способствующих формированию универсальных учебных познавательных действий в начальных классах.

Цель работы: выявление и применение на практике приёмов дискретного чтения как средства формирования универсальных учебных познавательных действий на уроках литературного чтения в начальной школе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Проанализировать требования ФГОС НОО к результатам освоения программы по литературному чтению и рассмотреть УУПД и установить их место среди метапредметных результатов освоения ООП НОО.

Определить понятия «чтение» и «дискретное чтение».

Рассмотреть проблему целостности текста и применения дискретного чтения на этапах первичного и вторичного восприятия художественного произведения на уроках в начальной школе.

Рассмотреть возможности использования дискретного чтения художественных произведений на уроках в начальной школе.

Выполнить анализ современных учебников по литературному чтению в рамках изучаемой программы.

Проанализировать опыт работы в период преддипломной практики и разработать рекомендации по формированию универсальных учебных познавательных действий посредством применения приёмов дискретного чтения на уроках в начальной школе для студентов и учителей начальных классов.

Объектом исследования является процесс формирования универсальных учебных познавательных действий у младших школьников.

Предметом исследования являются приёмы дискретного чтения как средство формирования универсальных учебных познавательных действий на уроках литературного чтения.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования разработанной методической системы, включающей приёмы дискретного чтения, в практике работы учителей начальных классов для повышения эффективности обучения чтению и формирования УУД у младших школьников. Разработанные материалы могут быть использованы в системе повышения квалификации педагогических кадров.

В процессе исследования были использованы следующие методы анализа: теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования, анализ нормативных документов (ФГОС НОО), сравнительный анализ учебников для начальной школы, систематизация материалов и обобщение.

Базой практического исследования стала МАОУ «Гимназия №1» с учащимися 2 класса.

Структура исследования: работа состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы, включающего 22 источника, и приложений, в которых содержатся технологические карты уроков, их самоанализ и сертификаты о публикации материалов на интернет-платформе «Мультиурок».

Обновлённый ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения программы по литературному чтению для учащихся начальных классов. В соответствии с этим стандартом, основные цели изучения литературного чтения в начальной школе включают:

1. Формирование умения читать с пониманием и интерпретировать различные тексты литературы.

2. Развитие навыков анализа и интерпретации литературных произведений.

3. Овладение элементарными приёмами и методами работы с текстом.

4. Расширение литературного кругозора и формирование эстетического вкуса у учащихся.

5. Развитие критического мышления и способности к самостоятельной оценке литературных произведений.

ФГОС НОО в редакции 2021 года предусматривает следующие требования:

«43.1.2. По учебному предмету "Литературное чтение":

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека;

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества;

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями)». [1, с. 35-36]

Таким образом проанализировав требования ФГОС НОО к учебному предмету «Литературное чтение», мы выявили, что все положения этого раздела значимы для нашего исследования, а пункты 5, 6, бесспорно, могут быть соотнесены с овладением младшими школьниками приёмами анализа текстов разных жанров. То есть актуальность темы нашего исследования подтверждается также и современными требованиями Стандарта НОО.

УУПД – это система способов познания окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации.

УУПД представляют собой набор ключевых умений и навыков, которые необходимы для успешного обучения и развития учащихся. Они являются частью метапредметных результатов образования и включают в себя такие компетенции, как анализировать, сравнивать, систематизировать информацию, делать выводы, осуществлять доказательства и другие.

Смысловое чтение в обновлённом ФГОС НОО, как одно из важнейших умений, которое формируется у учащихся в процессе обучения литературному чтению, является частью предметных требований Стандарта (См. выше). Смысловое чтение подразумевает способность понимать текст не только на поверхностном уровне, но и выявлять глубинные смыслы, идеи, ценности, эмоции, которые автор вкладывает в произведение. Оно способствует развитию критического мышления, аналитических способностей, логического мышления, умения работать с информацией.

Познавательные универсальные учебные действия систематизируются в обновлённом ФГОС НОО в блоки:

«1) базовые логические действия:

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:

• выбирать источник получения информации;

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. [1, с. 31-33]

В ПООП НОО 2022 года [2, с. 143] [2] эти блоки представлены очень обобщенно, что позволяет раскрывать сущность УУПД на основе любого учебного предмета, темы, методов и приёмов, т.е. метапредметно.

Исходя, из вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что нашему исследованию в большей степени соответствуют представленные блоки «базовые логические действия» и «работа с информацией», т.е. с текстом литературного произведения.

А.Г. Асмолов отмечает, что литературное чтение обладает большим потенциалом для формирования УУПД: умения устанавливать причинно-следственную связь последовательности действий героев и событий в произведении; умения понимать связную речь на основе воспроизведения картины событий и действий персонажей; умения строить план с выделением значимой и дополнительной информации. Чтобы развивать познавательные умения на уроках литературного чтения, необходимо использовать специальные средства: технологии, приемы, задания. [3, с. 48]

Таким образом, процесс формирования УУД уже в начальной школе создает фундамент для развития личности ребенка, приобретения им умений, необходимых для решения различного рода проблемных задач в любой сфере жизнедеятельности. Благодаря такой организации обучения формируется умение учиться. Универсальность метапредметных действий заключается в том, что, овладев ими, школьник получает возможность использовать эти умения в любой сфере человеческой деятельности. УУПД являются одними из наиболее актуальных в современном учебном процессе, т.к. обеспечивают школьнику умение искать и находить информацию, перерабатывать её и пользоваться ею в зависимости от поставленной задачи.

Традиционно чтение в методике рассматривается как один из видов речевой деятельности, который заключается в переводе буквенного знака в звуковой. Характерной особенностью чтения является осмысление зрительно воспринимаемого текста с целью решения определенной коммуникативной задачи: распознавание и воспроизведение чужой мысли, содержащейся в нем, в результате чего читатель определенным образом реагирует на эту мысль.

Сегодня разные виды речевой деятельности все чаще описываются в новых терминах: «первичная текстовая деятельность», «вторичная текстовая деятельность». К первичной текстовой деятельности относят речевую (коммуникативную) деятельность говорящего или пишущего. Рецептивные виды речевой деятельности — чтение и слушание — соответственно называют вторичной текстовой деятельностью.

В широком смысле слова текстовая деятельность трактуется как система действий по созданию, восприятию и интерпретации текстов. Так, в словарях лингвистических терминов вторичная текстовая деятельность определяется как коммуникативная деятельность, состоящая из восприятия текста (зрительного или слухового), его интерпретации, понимания.

Появление новых терминов заставляет задуматься о взаимосвязи и взаимообусловленности характера учебного материла для уроков литературного чтения (текста художественного произведения) и приемов обучения чтению.

Не так давно в теории методики обучения чтению и литературного развития младших школьников появился приём дискретного чтения.

Слово «дискретный» в словарях иностранных слов трактуется как «прерывистый, состоящий из отдельных частей». Конечно, термин «дискретное чтение» в теории и практике методики обучения чтению младших школьников наполняется вполне определенным методическим содержанием. Автор термина «дискретное чтение» доктор педагогических наук, профессор Г.М. Первова. Дискретное чтение — это неспешное, вдумчивое чтение художественных и научно-художественных текстов с остановками для словарной работы, комментирования сложных речевых оборотов, понятий, частей текста, для сиюминутного (по ходу чтения!) выражения чувств и мыслей, для коллективного сопереживания и сопредставления, что и делает чтение не механическим, а творческим процессом. Формула дискретного чтения может быть сообщена детям как правило трех «п»: представляй, переживай, понимай то, что читаешь. [19, с. 35-39] В данном приёме выделяет три способа чтения текста, в зависимости от его характеристики. [19, с. 35-39]

«Прерывистое чтение» - способ рекомендуется применять при чтении сложного познавательного текста, вроде географического или природоведческого очерка, а также художественного произведения в жанре сказания, легенды, исторического рассказа. Как правило, такие тексты насыщены лексикой терминологического или архаического характера, поэтому учителю во время чтения такого произведения все время приходится прерываться, чтобы объяснить слово или выражение, пояснить время или место действия. [19, с. 35-39]

Другой способ дискретного чтения — «раздельное чтение» — чаще применяется в практике работы с крупно объемными художественными произведениями, когда текст заранее разбивается на части и на уроке чтения идет работа над относительно законченными частями: их читают, перечитывают, отвечают на вопросы и т.д. [19, с. 35-39]

Наконец, «дробное чтение» лучше применять при работе со стихотворениями на этапе вторичного чтения и анализа поэтического произведения. Прочитав стихи в целом, дробим их на законченные картины, рисуем их в воображении и словами, уточняем с помощью автора, иногда «застревая» на одном оригинальном, многоговорящем слове. В стихах каждое слово на вес золота, особенно метафорическое, а в переносном смысле употребляется значительное количество поэтических слов. [19, с. 35-39]

В последнее время значительно возрос объем текстов произведений и в целом объем учебных хрестоматий для уроков литературного чтения — сегодня все учебники состоят из нескольких частей для каждого класса. В связи с этим значительно острее встала проблема выбора формы первичного восприятия литературного произведения. Если оно велико по объему, то нередко работа ведется по частям. Была предложена продуктивная идея деления таких произведений на части. Суть ее заключалась в том, что при делении текста авторам составителям учебных хрестоматий по литературному чтению и учителю начальных классов следует отталкиваться от композиции художественного произведения, учитывая как логическую, так и эмоциональную составляющую при восприятии его младшими школьниками.

Таким образом, в современных условиях развития теории и практики обучения чтению и литературного развития младших школьников целесообразно говорить о термине «дискретное чтение» применительно к первичному восприятию текста художественного произведения младшими школьниками.

Дискретное чтение — это способ предупредить механическое, бездумное чтение, возможность развивать такие важные качества читателя, как мышление и интеллект, эрудиция и эмоции, воображение и фантазия и, конечно же, речь. Есть и издержки приёма: теряется чувственное восприятие стиля писателя, понимание специфики текста. Однако преимущества перевешивают недостаток, а временный характер применения приема обнадеживает педагога: стилистика текста и писательский почерк начнут интересовать уже рассчитавшихся детей, литературно одаренных учеников средних и старших классов. [19, с. 35-39]

В современных учебных хрестоматиях нередки случаи, когда не только большое по объему произведение, но и текст обычного объема делится на части, причем делается это, на наш взгляд, не всегда в приемлемых формах — прямо в тексте художественного произведения вставляется вопрос или дается задание к предыдущей части текста.

Так, текст небольшого рассказа В.В. Бианки «Музыкант» в учебной хрестоматии для второклассников авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого прерывается трижды такими вопросами: «Пойдет старик на охоту или нет?», «Кто в лесу мог издавать звонкий, ласковый звук?», «Как поступит старик с медведем?».

Есть в современных литературных хрестоматиях для начальной школы примеры еще более дробного членения текстов художественных произведений. Порой оригинальный авторский текст в методических целях изменяется до неузнаваемости.

Прием дискретного чтения является предметом профессиональной подготовки современного учителя начальной школы. Владеть различными элементами педагогических технологий, правильно применять их на практике, руководствуясь разным уровнем читательской подготовки своих воспитанников, их индивидуальными особенностями при восприятии текста и степенью сформированности технической стороны навыка чтения, опираться при этом на характерные признаки учебного материала — текста — это и составляет содержание круга специальных профессиональных компетенций современного учителя. Так что понятия «дискретное чтение» и «целостность текста» в теории и практике обучения чтению и литературного развития могут органично применяться.

1.3. Проблема целостности текста и применение дискретного чтения на этапах первичного и вторичного восприятия художественного произведения на уроках в начальной школе

Целостность текста художественного произведения — одна из ключевых категорий, обеспечивающих его смысловое и структурное единство. В методике преподавания литературного чтения в начальной школе она традиционно считалась основополагающей. Однако современные практики показывают, что в учебных хрестоматиях целостность текста часто нарушается: произведения прерываются вопросами и заданиями, вносятся инородные вставки, что разрушает авторскую композицию и мешает младшим школьникам воспринимать текст как завершённое художественное целое.

Особенно показательным примером из учебника литературного чтения является отрывок из «Приключений Тома Сойера» М. Твена, где текст искусственно разделён вставками типа «(Интересно, почему он так себя ведет?)». Такие вмешательства не только затрудняют визуальное восприятие, но и подрывают художественное воздействие текста.

Дискретное чтение представляет собой методический приём, позволяющий более гибко организовать восприятие текста без утраты его смысловой цельности.

- Прерывистое чтение — используется при работе с познавательными и насыщенными архаизмами текстами. Учитель останавливается для пояснения, не нарушая общей композиции.

- Раздельное чтение — применяется при изучении крупнообъёмных произведений, заранее разбитых на части, что делает процесс чтения более управляемым.

- Дробное чтение — применяется в процессе вторичного анализа, особенно при работе со стихотворениями, где учащиеся концентрируются на художественных образах и языковых средствах.

Прерывистое и раздельное чтение применяются на этапе первичного восприятия текста. Дробное чтение — как правило, на вторичном этапе, когда дети анализируют текст, уточняют авторскую позицию, создают воображаемые образы.

На этапе первичного восприятия художественного текста перед педагогами начальной школы стоит сложная методическая дилемма: как совместить необходимость целостного эмоционального восприятия произведения с потребностью в его аналитическом осмыслении. Традиционный подход, восходящий к идеям К.Д. Ушинского и В.П. Шереметевского, настаивает на непрерывном первичном чтении всего произведения, преимущественно в исполнении учителя, чтобы сохранить целостность эмоционального впечатления. [7, с. 48] Однако современные условия обучения, характеризующиеся увеличением объема текстов и разнообразием читательских возможностей учащихся, требуют пересмотра этого подхода.

Применение дискретного чтения в начальной школе сталкивается с важным методическим противоречием. С одной стороны, художественный текст требует целостного восприятия для сохранения своего эстетического воздействия, что подтверждается классическими педагогическими подходами. С другой стороны, практические условия урока – ограниченное время, разноуровневая подготовка учащихся, большой объем текстов – делают необходимым использование фрагментарных методов работы.

В методике выделяются три основных вида дискретного чтения, применяемых на разных этапах работы с текстом. На этапе первичного восприятия используется прерывистое чтение с остановками для пояснения сложных моментов и раздельное чтение крупных произведений по смысловым частям. Для этапа углубленного анализа применяется выборочное чтение ключевых фрагментов с акцентом на художественных деталях и средствах выразительности.

Однако практическое применение этих видов сталкивается с несколькими проблемами. Чрезмерное дробление текста может нарушить авторский замысел и снизить эстетическое воздействие произведения. Особенно это заметно, когда в учебных хрестоматиях встречаются вставные вопросы, разрывающие текст. Другая проблема – подмена глубинного анализа формальными заданиями, что превращает работу с художественным произведением в механическое выполнение упражнений.

Для преодоления этих трудностей предлагаются методические решения, основанные на принципе баланса. При первичном чтении важно делать паузы в логически завершенных местах текста, опираясь на его композицию. При анализе следует соблюдать принцип "от целого к частям и обратно", сочетая работу с фрагментами и обобщающее обсуждение. Особое внимание уделяется визуализации структуры произведения через схемы и "карты текста", что помогает сохранить целостность восприятия.

Работа с разными жанрами требует особого подхода. В прозе акцент делается на композиции и системе образов, в поэзии – на анализе выразительных средств, в драме – на разборе диалогов и ремарок. При этом важно помнить, что любая аналитическая работа должна завершаться возвратом к целостному восприятию текста.

Вопрос о целостном восприятии и интерпретации текста особенно актуален в условиях расширившихся объёмов учебного материала. Сегодня хрестоматии часто включают тексты, делённые на части, но при этом не всегда учитывается логико-композиционное деление, что может искажать авторский замысел.

Авторы статьи Сильченкова Л.С., Тришкина О.О. подчёркивают, что дискретность самого процесса чтения не противоречит целостности текста, если она обусловлена внутренней логикой восприятия учащегося. Однако при искусственном членении текста и введении «методического центра» (вопросов, заданий внутри текста) нарушается структура, и авторский замысел отходит на второй план. [22, c. 33 - 37]

Пример грамотного применения дискретного чтения без нарушения целостности — методика О.В. Кубасовой [16, с. 58-59]. В рассказе Н.Н. Носова «Огурцы» предлагается читать с двумя продуманными остановками для прогнозирования, но при этом текст не прерывается вставками, а сохраняет свою оригинальную форму. [7, с. 36]

Таким образом, ключевыми принципами эффективного применения дискретного чтения являются: сохранение баланса между анализом и синтезом, уважение к авторскому замыслу, приоритет эстетического воздействия над формальными заданиями. Только такой комплексный подход позволяет использовать преимущества дискретного чтения, избегая его недостатков, и эффективно формировать у учащихся универсальные учебные действия.

Дискретное чтение представляет собой методику фрагментарного анализа текста, при которой внимание учащихся концентрируется на ключевых эпизодах, образах или смысловых блоках, а не на последовательном прочтении от начала до конца. [17, с. 35-39] Такой подход позволяет глубже работать с содержанием, развивать аналитическое мышление, интерпретационные навыки и эмоциональное восприятие литературы. [3, с. 48] В начальной школе он особенно эффективен, так как соответствует возрастным особенностям детей: младшие школьники лучше усваивают информацию через яркие, короткие и интерактивные формы работы. [4, с. 45-47]

Одним из основных приёмов, которые сочетаются с методикой дискретного чтения является анализ ключевых эпизодов. [18, с. 35-39] Учитель выбирает наиболее значимые отрывки произведения и организует их обсуждение: дети размышляют над поступками героев, пытаются предугадать развитие сюжета или сравнивают разные фрагменты текста. [7, с. 48]. Например, при изучении сказки "Гуси-лебеди" можно отдельно разобрать сцену, где девочка просит помощи у печки, яблони и речки, обсудив, почему одни помогли ей, а другие – нет. [5, с. 35-39]

Эффективным приемом будет работа с иллюстрациями и заголовками. [15, с. 58-59] Перед чтением текста ученикам можно показать изображение и предложить предположить, о чем будет произведение, или после прочтения – сопоставить иллюстрацию с текстом, отмечая, какие детали художник добавил от себя. [8, с. 142-145] Например, перед знакомством с рассказом Н. Носова "Живая шляпа" можно рассмотреть изображение и обсудить: "Почему шляпа "живая"? Как вы думаете, что произошло?" [6, с. 36].

Метод "чтения с остановками" хорошо зарекомендовал себя в начальной школе. [19, с. 60-66]. Учитель прерывает чтение на самом интересном месте и предлагает детям предсказать дальнейшие события, объяснить мотивы героев или даже инсценировать возможное развитие сюжета. [9, с. 160]. Например, при чтении сказки "Колобок" можно остановиться перед встречей с лисой и спросить: "Как колобок мог бы спастись? Придумайте другой конец истории". [10, с. 160]

Дискретное чтение позволяет сравнивать фрагменты разных произведений, что расширяет кругозор учащихся. [20, с. 39-42] Можно сопоставлять описания природы у разных авторов, характеры героев или сюжетные линии. [11, с. 159]. Например, сравнить, как изображена зима в стихотворениях А. Пушкина и С. Есенина, или обсудить, чем похожи и чем отличаются Иванушка из "Конька-Горбунка" и Емеля из "По щучьему веленью". [12, с. 159]

Творческие задания на основе отдельных фрагментов текста помогают развивать воображение и письменную речь. Дети могут придумывать альтернативные концовки, писать письма от имени героев или сочинять диалоги, которых нет в оригинальном тексте. Например, после чтения рассказов В. Драгунского можно предложить: «Представьте, что Дениска ведет блог. Как бы он описал этот случай?».

Преимущества дискретного чтения очевидны: оно повышает вовлеченность учащихся, поскольку работа с короткими отрывками не перегружает их внимание; развивает критическое мышление, учит анализировать текст, а не просто пассивно воспринимать его; стимулирует воображение, побуждая детей домысливать сюжет; и, наконец, отличается гибкостью – его можно адаптировать к любому произведению и уровню подготовки класса.

В рамках программы «Школа России» использование приёмов дискретного чтения позволяет эффективно формировать универсальные учебные предметные действия (УУПД). Ниже приведены конкретные примеры текстов, приёмы работы с ними и соответствующие УУПД.

1. Сказка П.П. Бажова «Серебряное копытце» (2 класс) Приём: прерывистое чтение — с остановками для пояснения архаизмов и диалектизмов («лапти», «кедрач», «дедко»).

Формируемые УУПД:

Базовые логические действия:

Сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии.

Задание: «Чем лапти отличаются от современных ботинок? Найди аналоги в других сказках» (например, «По щучьему веленью»).

Определять существенный признак для классификации.

Задание: «Раздели слова из текста на группы: предметы быта / природа / устаревшие слова (лапти, кедрач, изба, снег)».

Устанавливать причинно-следственные связи.

Задание: «Почему Дарёнка и Кокованя жили в лесу? Как это связано с их занятиями?»

Базовые исследовательские действия:

Формулировать выводы на основе наблюдений.

Задание: «Почему козлик «Серебряное копытце» появляется только добрым людям? Докажи примерами из текста».

Прогнозировать развитие событий.

Задание: «Что было бы, если бы Дарёнка рассказала о козлике соседям?»

Работа с информацией:

Находить информацию в явном виде.

Задание: «Выпиши из текста все слова, которые называют предметы старинного быта».

Анализировать и создавать текстовую информацию.

Задание: «Составь словарик устаревших слов с рисунками (лапти = ?)».

Создавать схемы для представления информации.

Задание: «Нарисуй цепочку: «Серебряное копытце бьёт копытом → … → появляются самоцветы».

Через анализ устаревшей лексики дети развивают критическое мышление, учатся работать с разными типами информации и понимать исторический контекст произведения.

2. Рассказ Л.Н. Толстого «Косточка» (2 класс) Приём: раздельное чтение — деление текста на части до и после нравственного выбора героя. Прогнозирование финала.

Формируемые УУПД:

Базовые логические действия:

Устанавливать причинно-следственные связи.

Задание: «Почему мальчик съел сливу? Что было потом?»

Сравнивать объекты, устанавливать аналогии.

Задание: «Сравни поступок героя с ситуацией из жизни (например, когда ты хотел взять чужое)».

Находить закономерности.

Задание: «Всегда ли за плохим поступком следует наказание? Приведи примеры.»

Базовые исследовательские действия:

Прогнозировать возможное развитие событий.

Задание: «Как ты думаешь, что сделает папа, когда узнает правду?»

Формулировать выводы на основе текста.

Задание: «Почему мальчик признался? Было ли это правильно?»

Сравнивать варианты решения задачи.

Задание: «Что было бы, если бы мальчик не признался?»

Работа с информацией:

Находить информацию в явном виде.

Задание: «Выпиши из текста слова, которые показывают чувства мальчика».

Анализировать текстовую информацию

Задание: «Составь таблицу: «Поступок → Последствия → Вывод»».

Создавать схемы для представления информации.

Задание: «Нарисуй цепочку событий в виде комикса (3 кадра)».

Через анализ нравственного выбора дети развивают критическое мышление, учатся оценивать поступки и делать правильные выводы.

3. Стихотворение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» (3 класс) Приём: Дробное чтение — чтение по строфам с анализом выразительных средств (эпитет, ритм, рифма).

Формируемые УУД:

Базовые логические действия:

Сравнивать объекты, устанавливать аналогии.

Задание: «Сравните ритм в разных строфах. Где он быстрее/медленнее? Почему?»

Определять существенный признак для классификации.

Задание: «Разделите эпитеты из текста на группы: описывающие героя/пожар/действия».

Находить закономерности.

Задание: «Как рифма помогает передать настроение в разных частях стихотворения?»

Базовые исследовательские действия:

Формулировать выводы на основе наблюдений.

Задание: «Почему автор использует повторяющийся ритм в описании пожара?»

Прогнозировать возможное развитие.

Задание: «Как могла бы звучать следующая строфа, если бы герой остался неизвестным?»

Работа с информацией:

Анализировать текстовую информацию.

Задание: «Составьте таблицу: "Строфа - Выразительные средства - Эффект"».

Создавать схемы для представления информации.

Задание: «Нарисуйте "ритмическую карту" стихотворения, отмечая ускорения/замедления».

Находить информацию в явном виде.

Задание: «Выпишите все эпитеты, описывающие действия героя».

Анализ поэтической формы развивает у учащихся литературную грамотность, способность чувствовать художественное слово и понимать связь формы и содержания произведения.

Таким образом, дискретное чтение – это мощный инструмент для формирования читательской культуры младших школьников. Оно делает уроки литературы более динамичными и интерактивными, помогает детям осмысленно воспринимать тексты и воспитывает в них любовь к чтению, способствует формированию УУПД.

В рамках изучаемой проблемы мы проанализировали учебники по литературному чтению УМК «Школа России» [5 – 12]. Рассматривались примеры заданий к произведениям, которые, на наш взгляд, связаны с использованием приёмов дискретного чтения и формированием УУПД. Результаты обобщены в таблице:

Таблица 1. Анализ учебников по литературному чтению УМК «Школа России»

| УМК и авторы | Произведения и авторы | Задания и УУПД |

| УМК «Школа России» Литературное чтение. 1 класс, 1 часть

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.

| И.П. Токмакова Сказка «Аля, Кляксич и буква «А»». | - Как ты представляешь себе Кляксича? Какой он: добрый о том злой, скромный или хвастливый? Найди подтверждение в тексте и прочитай. (П: сравнивать объекты, устанавливать аналогии; П: находить информацию в явном виде); - Как ты думаешь, произведение "Аля, Клясич и буква "А" " — это сказка? Обоснуй свое мнение. Что обычно происходит в сказках? Кто в них действует? (П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами); - Придумай, чем могла бы закончиться история с Кляксичем. Начни так: «Буквы решили объединиться и не дать себя в обиду...» (П: прогнозировать возможное развитие процессов; П: анализировать и создавать текстовую информацию). |

| УМК «Школа России» Литературное чтение. 1 класс, 2 часть

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.

| И.П. Токмакова «Мы играли в хохотушки»

| - Найди слова, которые подбирает поэт, чтобы мы могли услышать смех детей. Прочитай. (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде); - Назови слова, которые описывают, как дети играли. (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде); - Сочини небольшой текст о том, как вы проводите переменку. В какие игры ты играешь с друзьями? Расскажи о правилах одной из них. (П: анализировать и создавать текстовую информацию в соответствии с учебной задачей). |

| УМК «Школа России» Литературное чтение. 2 класс, 1 часть

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.

| «Потешки и прибаутки». | - Найди и прочитай слова, которые звучат напевно. (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде); - Придумай сам три потешки про щенка - задиристого, спящего, игривого. Воспользуйся словами из «Рабочей тетради». (П: анализировать и создавать текстовую информацию в соответствии с учебной задачей). |

| УМК «Школа России» Литературное чтение. 2 класс, 2 часть

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.

| Стихотворение «Сила воли». | - Как ты думаешь, сумеет ли малыш преодолеть свой страх? (П: прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях); - Прочитай, как герой боролся со страхом. (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде); - Нравится ли тебе герой стихотворения? Почему? Похож ли он на тебя? (П: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии.). |

| УМК «Школа России» Литературное чтение. 3 класс, 1 часть

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.

| И.С. Никитин. Стихотворение «Встреча зимы». | - Какой поре посвящено стихотворение? Подумай, почему людей радует первый снег. Найди эти строчи и перечитай их. (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования)); - Перечитай приветствие зиме. Можно ли сказать, что автор одушевляет природу? Как называется этот художественный прием? (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования)); - Любил ли поэт русскую зиму? Подтверди свое мнение выборочным чтением. Как относится автор к Родине? Как он о ней говорит? (П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования)). |

| УМК «Школа России» Литературное чтение. 3 класс, 2 часть

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.

| «Слон» А.И.Куприн. | - Перечитай текст, в котором дается описание (портрет) слона. (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде); - Перескажи текст от лица девочки Нади. (П: анализировать и создавать звуковую информацию в соответствии с учебной задачей). - Понравилось ли тебе произведение? Вырази свое мнение. Как ты думаешь, что самое главное автор хотел передать читателям? (П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования)). |

| УМК «Школа России» Литературное чтение. 4 класс, 1 часть

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.

| «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». | - О каких важных событиях рассказывается в летописи? (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде); - Почему народ прозвал Олега Вещим? (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования)); - Как ты думаешь, что еще (кроме самого факта удачного похода) мы можем узнать из текста летописи о жизни наших предков? Существовали ли на Руси города? Какой веры придерживались русичи? (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде). |

| УМК «Школа России» Литературное чтение. 4 класс, 2 часть

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.

| Е.Л.Шварц. «Сказка о потерянном времени». | - Почему произведение названо сказкой? Что могло быть на самом деле, а что появилось благодаря фантазии автора? (П: определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования)). - Как ты относишься к ребятам? (П: формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования)). - Какой момент в сказке самый напряженный? Прочитайте с друзьями по ролям эту часть текста. (П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; П: анализировать текстовую информацию; П: создавать звуковую информацию). |

Анализ учебников УМК «Школа России» по литературному чтению показывает, что дискретное чтение используется в программе, но не является основным методом. Этот приём встречается в заданиях, где нужно анализировать отдельные эпизоды, выразительные средства или характеры героев. Например, детям предлагают найти самый напряжённый момент в сказке, пересказать текст от лица персонажа или выделить слова с определённой стилистической окраской.

Основная направленность заданий в учебниках — это развитие читательской грамотности, нравственное воспитание и творческая деятельность. Чаще всего ученики работают с информацией: ищут её в тексте, интерпретируют, преобразуют. Много заданий на анализ поступков героев, сравнение их с собой, оценку событий. Творческие задания включают сочинение продолжений историй, придумывание потешек, инсценировки.

Часто формируемые УУПД (по таблице)

Наиболее распространённые универсальные учебные познавательные действия:

Работа с информацией (50% заданий):

«Согласно заданному алгоритму находить информацию в явном виде» — базовый навык для всех классов.

«Анализировать и создавать текстовую/звуковую информацию» — особенно в творческих заданиях.

Базовые логические действия (30%):

«Устанавливать причинно-следственные связи» («Почему герой поступил так?»).

«Формулировать выводы и подкреплять их доказательствами» — почти в каждом задании на интерпретацию.

Исследовательские действия (20%):

«Прогнозировать развитие событий» («Чем могла бы закончиться история?»).

«Сравнивать объекты» («Сходства героя и ученика»).

Редкие УУПД:

Классификация объектов.

Проведение опытов/исследований (кроме анализа текста).

Проанализировав учебники по литературному чтению УМК «Школа России», мы выявили, что с дискретным чтением прежде всего можно связать задания, направленные на осуществление выборочного чтения текста как ответа на поставленный вопрос, то есть это задания, предполагающие «остановку» в чтении, формулировка которых начинается, например, так: «подумай», «перечитай», «объясни», «найди в тексте», «подтверди словами текста» и т.п. Ученики «вычитывают» из произведения конкретный отрывок, после целостного восприятия текста и первичного анализа, далее отвечают на вопрос, связанный с конкретной информацией из данного фрагмента, такие задания применяются во всех классах, т.е. в учебниках «Школа России» приёмы дискретного чтения применяются выборочно, в основном для разбора ключевых моментов произведения, изучения языковых особенностей текста и развития способности понимать переживания героев. Способы дискретного чтения не называются и не используются в учебниках системно.

Главные направления программы сосредоточены на трех аспектах: формировании практических навыков работы с текстом (поиск и анализ информации), воспитании нравственных качеств через обсуждение поступков персонажей и раскрытии творческого потенциала учащихся через письменные работы и театрализованные чтения.

В процессе обучения особенно активно развиваются следующие умения: работа с информацией, логическое мышление (включая анализ и умение делать выводы), а также начальные исследовательские навыки, такие как прогнозирование развития событий.

Для совершенствования методики можно предложить дополнительные виды работы: сравнение важных эпизодов из разных произведений и составление схем текста с обозначением основных элементов – конфликтов, характеристик героев и авторских приемов.

Таким образом, хотя УМК "Школа России" успешно развивает основные читательские и аналитические навыки, более активное внедрение методов дискретного чтения позволило бы углубить анализ структуры художественных текстов.

2.2. Анализ опыта работы в период преддипломной практики.

Работа над приёмами дискретного чтения может быть результативна при условии ее регулярности, непрерывности и контроля за результатами. В период осуществления преддипломной практики мы пытались учесть эти обстоятельства.

Практика проходила с 21.04.2025 по 16.05.2025 на базе МАОУ «Гимназия №1» города Новосибирска во 2 «Б» классе, под руководством учителя высшей квалификационной категории Холевчук Ирины Сергеевны. В целом обучающийся показывали высокий уровень освоения учебных предметов и литературного чтения, в том числе, по словам учителя класса.

На преддипломной практике было проведено 7 уроков литературного чтения, направленных на формирование УУПД, посредством приёмов дискретного чтения. Темы уроков: «Г.Б. Остер «Будем знакомы»», «Ш. Перро «Кот в сапогах»», «Е.Л. Шварц пьеса «Красная Шапочка»», «Х.К. Андерсен «Огниво»», «Зарубежные стихотворения «Сюзон и мотылек»», «Знают мамы, знают дети»», «Х.К. Андерсен «Пятеро из одного стручка»», «Х.К. Андерсен «Пятеро из одного стручка»».

Практически на всех уроках использовались элементы дискретного чтения, в ходе первичного чтения текстов намеренно делались остановки с целью объяснения неизвестных слов и выражений, терминов, устаревших слов, комментирования поэтических образов, метафор.

Когда чтение осуществлялось детьми на этапе вторичного восприятия текста ученикам предлагалось по ходу чтения выделять смысловые части рассказа и комментировать свои варианты деления, определять ключевые картины, образы стихотворений и осуществлять словесное рисование. Каждый ученик мог в любой момент чтения остановиться, поднять руку и сказать, что ему непонятно слово, предложение, образ, и дети пытались объяснить значение самостоятельно или обращались к толковому словарю. Также «остановки» при чтении использовались детьми, чтобы высказать свое отношение к героям, событиям, чувства, эмоции, сопереживания. Если произведение было достаточно объемным, то чтение прерывалось для того, чтобы «спрогнозировать» содержание следующего эпизода, такой способ чтения более всего нравился детям.

На трех уроках проводились специальные диагностические работы с применением приёмов дискретного чтения, по их результатам осуществлялась оценка сформированности УУПД на уроках литературного чтения. За эти самостоятельные работы дети получили отметки.

Так, на уроке по сказке «Огниво» Х.К. Андерсена (См. Приложение 1), для развития УУПД мы использовались приёмы «прерывистое чтение» и «раздельное чтение». Перед началом чтения учащиеся познакомились со словами, значение которых они могли не знать. Также перед чтением было сказано, что в любой момент ученики могут поднять руку, остановить чтение и задать вопрос по тексту, например: незнание значение слова или выражения. Также текст условно делился на две части. После каждой прочитанной части задавались вопросы по тексту. Учащиеся отвечали на вопросы, рассказывали о своих эмоциях, представляли героев и их описывали. После прочтения всей сказки и выполнения самостоятельной работы, учащиеся отвечали на обобщающие вопросы по всему произведению, пример: какие эмоции вызвала эта сказка? Как бы поступили вы? Чему учит сказка? Понравилась ли она вам? На этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону, учащимся было дано задание: самостоятельно (письменно), используя раздаточный материал, восстановить последовательность событий сказки. На этапе включения нового знания в систему знаний и повторение обучающиеся отвечали на вопрос: какое событие показалось тебе самым интересным и почему? И приводили в качестве своих аргументов цитаты из текста. По нашему мнению, на уроке литературного чтения по теме: «Х.К. Андерсен сказка «Огниво» у учеников формировались следующие УУПД: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; анализировать текстовую информацию в соответствии с учебной задачей; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.

За самостоятельную работу детям были выставлены отметки.

Таблица 2. Диагностика выполнения самостоятельной работы по сказке «Огниво».

| Уровень сформированности | Количество учеников | Процент |

| Высокий | 12 | 40% |

| Средний | 16 | 53,3% |

| Низкий | 2 | 6,7% |

| Итого | 30 | 100% |

В результате чего было выявлено, что у 40% учеников (12 человек) высокий уровень сформированности познавательных умений, хорошо справились с заданием, восстановили последовательность событий верно, у 53,3% учеников (16 человек) – средний, возникли затруднения, у 6,7% учеников (2 человек) – низкий, не справились с заданием.

Способ «прерывистое чтение» применялся на уроке по теме: ««Г.Б. Остер. Сказка «Будем знакомы»». (См. Приложение 2). Перед чтением учащиеся прослушали обращение автора к читателям, после было произведено обсуждение прослушанного отрывка. Далее учащиеся читали текст по предложению, по цепочке, прерываясь для обсуждения прочитанного. Остановки были, если на пути встречались сложные, непонятные детям слова. Определения были приведены на слайде и разобраны перед чтением рассказа. В тексте были выделены ключевые эпизоды, дети комментировали содержание фрагментов, характеризовали героев. В ходе урока у учащихся формировались УУПД такие, как: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; анализировать текстовую информацию в соответствии с учебной задачей; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.

Для проверки освоения материала была проведена самостоятельная работа с использованием раздаточного материала. Дети должны были ответить на вопросы по прочитанному произведению. После выполнения работы она была сдана учителю для проверки.

За самостоятельную работу детям были выставлены отметки.

Таблица 3. Результаты выполнения задания по сказке «Будем знакомы».

| Уровень выполнения | Количество учеников | Процент |

| Высокий | 13 | 48% |

| Средний | 10 | 33% |

| Низкий | 6 | 19% |

| Итого | 29 | 100% |

В результате чего было выявлено, что у 48% учеников (13 человек) высокий уровень. Правильно ответили на вопросы по сказке «Будем знакомы", у 33% учеников (10 человек) – средний, ответили на вопросы рассказа с 1-2 ошибками, у 19% учеников (6 человек) – низкий, неправильно ответили на вопросы с 3-4 ошибками.

Наиболее удачным способом дискретного чтения, на наш взгляд, оказалось «раздельное чтение». Детям было интересно, читая заранее разбитый учителем на смысловые части текст, отвечать на вопросы и предугадывать как будет раскрываться сюжет – все это для них ново, а значит – интересно.

Так, в ходе работы над темой «Ш. Перро. Сказка «Кот в сапогах»». (См. Приложение 3). Вначале урока учащиеся показывали домашнее задание – рисунок фрагмента из сказки. Остальным детям нужно было из текста найти и зачитать фрагмент, который был изображен. Далее на уроке дети читали текст по цепочке до финала логически законченной части, обсуждали героев. Каждый раз, когда заканчивалась часть, детям предлагалось предугадать, что будет дальше. После учащимся было предложено задание – выполнить тест по всей сказке.

За самостоятельную работу детям были выставлены отметки.

Таблица 4. Результаты самостоятельной работы по сказке «Кот в сапогах».

| Уровень выполнения | Количество учеников | Процент |

| Высокий | 17 | 56,7% |

| Средний | 10 | 33,3% |

| Низкий | 3 | 10% |

| Итого | 30 | 100% |

Анализ результатов:

Большинство учащихся (56,7%) успешно справились с заданием, продемонстрировав глубокое понимание текста

Треть класса (33,3%) показала хорошие результаты с незначительными ошибками.

Небольшая группа (10%) испытывает трудности в анализе художественного текста.

На данном уроке формировались УУПД: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; анализировать текстовую информацию в соответствии с учебной задачей; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию.

Для диагностики оценки сформированности УУПД у учащихся 2 «Б» класса посредством использования приёмов дискретного чтения, мы составили таблицу.

Таблица 5. Диагностическая таблица оценки сформированности уровня УУПД.

| № | Группы метапредметных результатов | Критерии (задания) | Показатели | Балл |

| 1 | Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде. | Найти информацию в тексте. | Найдена вся необходимая информация. | 2 |

| Не вся нужная информация найдена. | 1 | |||

| Не найдена нужная информация. | 0 | |||

| 2 | Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. | Восстановить последовательность событий. | Восстановил последовательность полностью верно. | 2 |

| Восстановил последовательность с ошибками. | 1 | |||

| Не справился с заданием. | 0 | |||

| 3 | Анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию. | Создать графическую информацию (рисунок к сказке). | Правильно выполнил рисунок, соблюдая все детали. | 2 |

| Правильно выполнил рисунок, но потеряны некоторые важные детали. | 1 | |||

| Не справился с заданием. | 0 | |||

| 4 | Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению, делать выводы. | Выполнить тест по произведению. (Знать содержание произведения). | Выполнил тест без ошибок. | 2 |

| Выполнил тест, допустив 1-2 ошибки. | 1 | |||

| Не выполнил тест. | 0 | |||

| 5. | Анализировать текстовую информацию в соответствии с учебной задачей.

| Отвечать на вопросы по содержанию текста. | Ответ оформлен как законченное высказывание, подтвержденное информацией из текста. | 2 |

| Сформулирован ответ правильный, но не подтвержденный информацией из текста. | 1 | |||

| Ответ не соответствует содержанию текста. | 0 |

| Балл | Уровни сформированности навыка |

| 10-8 | Высокий |

| 7-5 | Средний |

| Ниже 5 | Низкий |

Диагностика оценивания сформированности уровня УУПД проводилась для всех учащихся.

В качестве примера приведем таблицу, составленную по результатам оценки сформированности уровня УУПД у ученика 2 «Б» Баитова Платона.

Таблица 6. Пример оценивания результатов работы учащегося 2 «Б» Баитова Платона.

| Группы метапредметных результатов | Критерии | 1 работа | 2 работа | 3 работа |

| Согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде. | Найти информацию в тексте. | 2 | 2 | 2 |

| Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. | Восстановить последовательность событий. | 1 | 2 | 2 |

| Анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию | Создать графическую информацию (рисунок к сказке). | 1 | 2 | 2 |

| Устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. | Выполнить тест по произведению. (Знать содержание произведения).. | 1 | 2 | 2 |

| Анализировать текстовую информацию в соответствии с учебной задачей.

| Отвечать на вопросы по содержанию текста. | 2 | 2 | 2 |

|

| Итого баллов: | 7 | 10 | 10 |

|

| Уровень: | Средний | Высокий | Высокий |

Таким образом, диагностика показывает, что ученик с достаточной точностью находит информацию в тексте, восстанавливает последовательность событий, создает графическую информацию, знает содержание произведений, отвечает на вопросы по содержанию текста, что говорит об итоговом высоком уровне сформированности УУПД.

За столь короткий период практики нельзя констатировать существенный рост сформированности УУПД, но такая диагностика представляет учителю персональное развитие умений каждого ученика. Её можно продолжить и оценить уровень УУПД за более продолжительный период, четверть или год. Уже по данной таблице прослеживается незначительная динамика результатов у данного класса.

Таким образом, за период преддипломной практики нам удалось апробировать приемы дискретного чтения, направленные на формирование УУПД во 2 классе. Все эти способы кажутся нам эффективными в той или иной степени. Мы провели диагностику сформированности познавательных УУПД младших школьников на уроках литературного чтения.

Анализ результатов, показал, что общая картина сформированности УУПД младших школьников на уроках литературного чтения в классе несколько улучшилась. Большинство учащихся класса продемонстрировали средний уровень сформированности УУПД на уроках литературного чтения, за период практики нам удалось сохранить уровень освоения, выработанный учителем, некоторые дети показывали при этом повышение интереса к работе с текстом и сформированность отдельных навыков смыслового чтения на достаточно высоком уровне.

Нами была проведена работа по распространению собственного положительного опыта в рамках темы ВКР. Технологическая карта урока по исследуемой теме, рекомендации по формированию УУПД на уроках для студентов и учителей начальных классов, исследовательская работа по теме ВКР размещены в сети Интернет, на сайте «Мультиурок». (См. Приложение 4, 5, 6, 7, 8).

2.3. Рекомендации по формированию универсальных учебных познавательных действий посредством применения приёмов дискретного чтения на уроках в начальной школе для студентов и учителей начальных классов

В современных условиях развития начального образования особое значение приобретает формирование универсальных учебных познавательных действий (УУПД), которые являются основой для успешного освоения учебного материала и дальнейшего самообразования. Эффективным средством развития познавательных умений младших школьников является использование приёмов дискретного чтения, направленных на работу с текстом посредством выделения ключевых смысловых фрагментов, постановки вопросов и структурирования информации.

Для обеспечения успешной реализации данной методики необходимы рекомендации как для студентов — будущих учителей начальных классов, так и для действующих педагогов.

Рекомендации для студентов (будущих учителей начальных классов):

Изучать теоретические основы дискретного чтения и УУПД. Следует глубоко познакомиться с понятием «универсальные учебные действия» и значением дискретного чтения как прием формирования познавательных навыков у младших школьников. Для этого необходимо систематически изучать педагогическую литературу и научные исследования, ориентируясь на современные методические разработки.

Практиковать разработку учебных материалов с использованием приёмов дискретного чтения. При планировании уроков включать в задания короткие текстовые фрагменты, которые требуют от учеников выделения главной мысли, поиска ключевых слов и формирования вопросов. Это позволит сформировать у студентов умение проектировать учебный процесс, ориентированный на развитие УУПД.

Отрабатывать методы активизации познавательной деятельности учащихся. Во время педагогических практик применять приёмы дискретного чтения: организовывать работу в парах и группах, стимулировать составление вопросов, проводить коллективное обсуждение и рефлексию.

Анализировать эффективность применяемых приёмов. Систематически оценивать результаты своей педагогической деятельности, собирая обратную связь от учеников и наставников, корректируя методику с учетом наблюдений и анализа учебных достижений.

Рекомендации для учителей начальных классов:

Регулярно использовать приёмы дискретного чтения на уроках. Включать в структуру урока приёмы выделения ключевых слов, формулировки главной мысли, постановки вопросов и создания наглядных схем. Это формирует у младших школьников умения смыслового чтения, анализа и обобщения информации, что способствует развитию познавательных универсальных действий.

Организовывать коллективную работу и обсуждение текста. Формировать группы для совместного обсуждения прочитанного, стимулировать обмен мнениями и умение аргументировать собственную точку зрения. Такие формы работы способствуют развитию коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

Использовать визуальные средства и инструменты для систематизации знаний. Предлагать учащимся самостоятельно создавать таблицы, схемы, карточки по тексту, что помогает структурировать знания и улучшать их запоминание. Визуализация информации способствует более глубокому усвоению учебного материала.

Проводить регулярную рефлексию и самооценку.

Повышать профессиональную квалификацию и обмениваться опытом. Активно участвовать в методических объединениях, семинарах и тренингах по современным педагогическим технологиям, в том числе по применению приёмов дискретного чтения и формированию универсальных учебных действий у младших школьников.

Индивидуализировать подход к ученикам с учётом их уровня подготовки и интересов. Применять дифференцированные задания, учитывая особенности восприятия и познавательной активности каждого ребёнка, что повысит эффективность формирования познавательных умений.

Таким образом, систематическое и осознанное применение приёмов дискретного чтения на уроках начальной школы позволяет эффективно формировать универсальные учебные познавательные действия, способствует развитию самостоятельности и критического мышления у младших школьников, а также повышает профессиональный уровень педагогов и будущих учителей.

Выпускная квалификационная работа, посвящённая изучению приёмов дискретного чтения как средства формирования УУПД на уроках литературного чтения в начальной школе, представляет собой значимое исследование в области современной педагогики. Актуальность темы обусловлена требованиями ФГОС НОО, который делает акцент на развитие у младших школьников умения учиться, критически мыслить и работать с информацией. В условиях информационного общества традиционные методы чтения зачастую оказываются недостаточно эффективными, что делает необходимым внедрение инновационных технологий, таких как дискретное чтение.

Дискретное чтение, понимаемое как выборочное, фрагментарное восприятие текста, направленное на решение конкретных познавательных задач, доказало свою эффективность в формировании УУПД. В ходе исследования были рассмотрены три основных вида дискретного чтения: прерывистое, раздельное и дробное, каждый из которых применяется в зависимости от особенностей текста и этапа работы с ним. Они не только повышают скорость и качество восприятия текста, но и способствуют развитию таких важных умений, как выделение главного, систематизация информации, установление причинно-следственных связей и оценка достоверности данных.

Теоретическая часть работы раскрывает сущность УУПД, их место в системе метапредметных результатов ФГОС НОО, а также роль литературного чтения в их формировании. Особое внимание уделено анализу требований стандарта, который подчёркивает необходимость развития у учащихся навыков смыслового чтения, анализа и интерпретации текстов. Универсальные учебные познавательные действия, включающие базовые логические, исследовательские действия и работу с информацией, являются фундаментом для успешного обучения и саморазвития. Как отмечает А.Г. Асмолов, литературное чтение обладает уникальным потенциалом для формирования этих действий, так как работа с художественными текстами требует от учащихся активного мышления, эмоционального включения и творческого подхода.

Важным аспектом исследования стал анализ современных учебников по литературному чтению, в частности УМК «Школа России». Было выявлено, что дискретное чтение используется в программе, но не системно, фрагментарно. Задания, направленные на анализ отдельных эпизодов или выразительных средств, способствуют развитию читательской грамотности и творческих способностей, однако для более глубокого формирования УУПД требуется систематическое, разумное применение приёмов дискретного чтения. В связи с этим были разработаны рекомендации для учителей и студентов, включающие использование визуальных средств, организацию коллективных обсуждений, дифференцированный подход и регулярную рефлексию.

Практическая часть исследования включала апробацию приёмов дискретного чтения во 2 классе МАОУ «Гимназия №1» г. Новосибирска. В ходе преддипломной практики были проведены уроки, на которых использовались различные приёмы и виды дискретного чтения: анализ ключевых эпизодов, работа с иллюстрациями, чтение с остановками и творческие задания. Результаты диагностики показали, что применение этих приёмов способствует повышению уровня сформированности УУПД у учащихся.

Таким образом, дискретное чтение, будучи современной и гибкой методикой, открывает новые возможности для развития критического мышления, творческих способностей и познавательной активности младших школьников, что соответствует вызовам современного образования и потребностям общества.

В ходе исследования и практики в рамках ПМ 01. Преподавание по программам НОО, МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания нами были освоены следующие профессиональные и общие компетенции: ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки; ПК 1.2. Проводить уроки; ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения; ПК 1.4. Анализировать уроки; ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.

Таким образом, цель нашего исследования достигнута, все задачи решены.

Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. – М.: ВАКО, 2022. – 160 с.

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. – М.: Просвещение, 2022. – 661 с.

Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в начальной школе: от действия к мысли. — М.: Просвещение, 2010. — 152 с.

Иванова Л.В. Современные технологии формирования познавательных УУД у младших школьников. — СПб.: Питер, 2018. — 176 с.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 1 класс: учебник: в 2 частях. Ч. 1. — 16-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2023. — 79 с.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 1 класс: учебник: в 2 частях. Ч. 2. — 16-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2023. — 79 с.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 2 класс: учебник: в 2 частях. Ч. 1. — 15-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2023. — 160 с.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 2 класс: учебник: в 2 частях. Ч. 2. — 15-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2023. — 160 с.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 3 класс: учебник: в 2 частях. Ч. 1. — 14-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2023. — 160 с.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 3 класс: учебник: в 2 частях. Ч. 2. — 14-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2023. — 160 с.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 4 класс: учебник: в 2 частях. Ч. 1. — 13-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2023. — 159 с.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 4 класс: учебник: в 2 частях. Ч. 2. — 13-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2023. — 159 с.

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Родная речь: Учеб. для 2 класса нач. школы: В 2 ч. Ч. 1. М., 2006. – 160с.

Кубасова О.В. Любимые страницы: Метод. рекомендации по лит. чтению для нач. школы. 3 класс. Смоленск, 2006.

Кубасова О.В. Методика обучения чтению в начальной школе. — М.: АСТ, 2019. — 240 с.

Кузнецова [18, с. 51-54] Е.А. Дискретное чтение как средство развития познавательных УУД. — М.: ВЛАДОС, 2019. — 128 с.

Первова Г.М. Дискретное чтение как ведущий прием обучения творческому чтению на начальном этапе становления читателя // Начальная школа. 2011. № 5. С. 35–39.

Первова Г.М. Теория и методика обучения чтению в начальной школе. — М.: Академия, 2015. — 288 с.

Петрова Н.С. Формирование универсальных учебных действий через приёмы дискретного чтения. — Казань: КФУ, 2020. — 150 с.

Сидорова Т.В. Методика работы с текстом на уроках литературного чтения. — Новосибирск: НГПУ, 2017. — 112 с.

Сильченкова Л.С. Чтение крупнообъемных произведений в начальной школе: Метод. рекомендации к урокам чтения во 2 классе для студентов фак. нач. классов пед. институтов. М., 1987. – 38 с.

Сильченкова Л.С., Тришкина О.О. Прием дискретного чтения и целостность текста художественного произведения // Проблемы языкового и литературного образования. — С. 33 –37.

Приложение 1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

Ф.И.О. Третьякова Лина Сергеевна

Предмет: литературное чтение.

Класс: 2 «Б».

Тема урока: «Х.К. Андерсен. Сказка «Огниво»».

Тип урока: урок «открытия» нового знания.

Цель урока: первичное усвоение новых знаний и способов действий при изучении сказки «Огниво» Х.К. Андерсена.

Форма организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная. Интерактивное оборудование: компьютер, проектор.

|

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА

| Этап урока | Методы и приемы работы | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся | Планируемые результаты | ||

| Предметные | Метапредметные (П, К, Р,) | Личностные | ||||

| 1. Мотивация к учебной деятельности.

| Словесный (беседа) Наглядный (демонстрация) | Приветствует учащихся. Организует проверку готовности к учебной деятельности. -Здравствуйте, ребята. Проверьте готовность к уроку. - Ребята, какие пословицы об учение, труде, знаниях вы знаете? - А в чем смысл этих пословиц? Осуществляет самоопределение к предстоящей учебной деятельности.

-К чему нам нужно стремиться на уроках литературного чтения? | Приветствуют учителя. Проверяют готовность к уроку.

Называют пословицы.

Формулируют высказывания.

Формулируют высказывания. |

|

К: корректно и аргументированно высказывать своё мнение. |

|

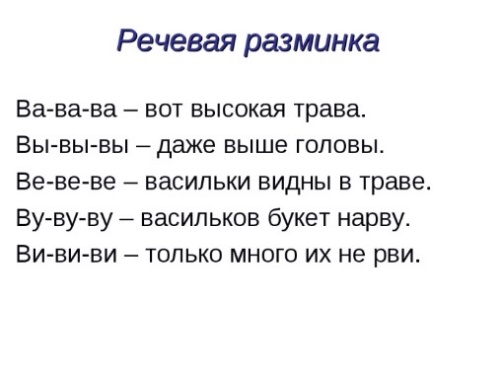

| 2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии.

| Словесный (беседа, рассказ)

Наглядный (демонстрация) | Организует проведение речевой разминки и прослушивание биографии автора и как подведение к теме. - Сейчас мы с вами выполним речевую разминку.

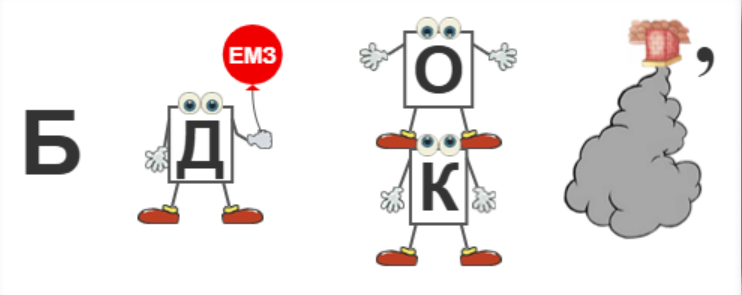

- Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с новым писателем, про которого нам расскажет Вика. - Давайте узнаем, с какой сказкой мы сегодня познакомимся, разгадав ребус.

| Выполняют речевую разминку.

Выступление Вики.

Отгадывают ребус. |

|

К: соблюдать правила ведения диалога.

К: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения.

| Познавательный интерес, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании произведений литературы.

|

| 3. Выявление места и причины затруднения | Словесный (беседа, рассказ) Наглядный (иллюстрации) | Организует деятельность по формулировке темы и постановке цели урока. -Какой будет тема нашего урока?

- Сформулируйте цель, которую мы можем поставить перед собой. | Формулируют тему и цель урока.

Тема: «Х.К. Андерсен. Сказка «Огниво»». Цель: познакомиться со сказкой «Огниво». |

| П: с помощью педагога формулировать цель.

|

|

| 4. Построение проекта выхода из затруднения

| Словесный (беседа) Наглядный (презентация) | Организует деятельность по составлению плана действий. -А сейчас посмотрите на слайд, и вставьте пропущенные слова в плане. 1. Познакомиться с биографией Х.К. Андерсена. 2. Прочитать отрывок сказки «Огниво». 3. Проанализировать прочитанный отрывок сказки. -Какой пункт мы с вами уже выполнили? - Что нам нужно еще сделать? | Планируют действия по решению учебной задачи для получения результата.

Отвечают. |

| Р: планировать действия по решению учебной задачи для получения результата. |

|

| 5. Реализация построенного проекта. | Словесный (беседа, рассказ)

Частично-поисковый (анализ текста)

Наглядный (иллюстрации)

Приемы дискретного чтения. | Организует деятельность по объяснению непонятных слов. - Перед чтением давайте познакомимся с незнакомыми словами (плошки, медяки, жернова) - Давайте вами начнем читать сказку по абзацам с остановками. В любой момент вы можете остановиться и задать вопрос, например, если вам неизвестно значение этого слова. Организует чтение с остановками. - Давайте с вами обсудим прочитанный отрывок. - О ком шла речь в самом начале? - Что рассказывалось о солдате? - Кого он встретил? - Опишите ведьму, найдя в тексте слова. - Что она предложила солдату? - Что было в дереве? - Что находилось за дверьми? - Какие собаки там были? - Что было в сундуках? - Как можно было успокоить собак? -Как вы думаете, что будет дальше? |

Предполагают значение слов.

Читают сказку в слух по абзацам.

Читают сказку.

Отвечают на вопросы.

Находят информацию в тексте.

Предполагают продолжение сказки. |

Объяснять значение незнакомого слова.

Владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста.

Читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей. | К: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения.

К: соблюдать правила ведения диалога. П: анализировать текстовую информацию в соответствии с учебной задачей. П: согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; П: прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. | Познавательный интерес, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании произведений литературы. - приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений художественной литературы.

|

| 6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи

| Словесный (беседа)

Частично-поисковый (анализ текста)

Приемы дискретного чтения.