Приемы технология РКМЧП.

1. Приѐм «Задай вопрос»

Цель: сформировать умение самостоятельно работать с текстом, понимать информацию, содержащуюся в тексте, овладение приѐмом постановки вопросов к тексту.

2. Приѐм «Составь задание».

Цель: сформировать умение вдумчиво читать, преобразовывать текстовую информацию с учѐтом цели дальнейшего использования.

3. Приѐм «толстых» и «тонких» вопросов.

Цель: сформировать умение самостоятельно работать с текстом, понимать информацию, содержащуюся в тексте, овладение приѐмом постановки вопросов к тексту и составления плана.

| «Тонкие» вопросы | «Толстые» вопросы |

| Вопросы, требующие однословного

ответа, вопросы репродуктивного

плана. Было ли..?

Что? Кто? Когда? Как звать ...? | Вопросы, требующие размышления, привлечения

дополнительных знаний, умения анализировать.

- Дайте три объяснения, почему...? Объясните,

почему...? Почему, вы думаете ...? Почему вы считаете

...? В чѐм различие ...? Что, если ...? Может ...? Будет . |

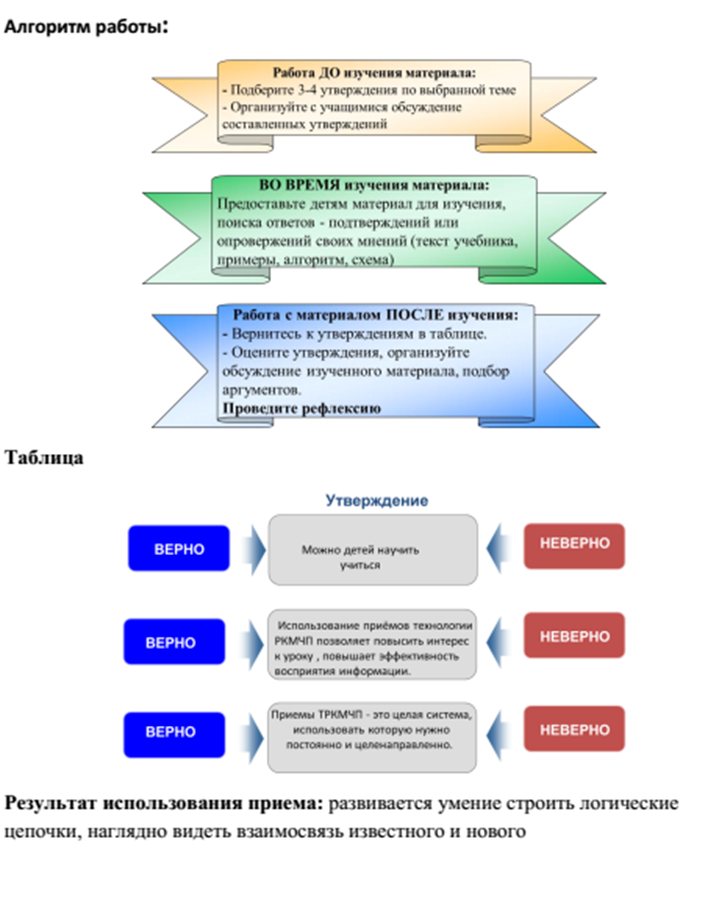

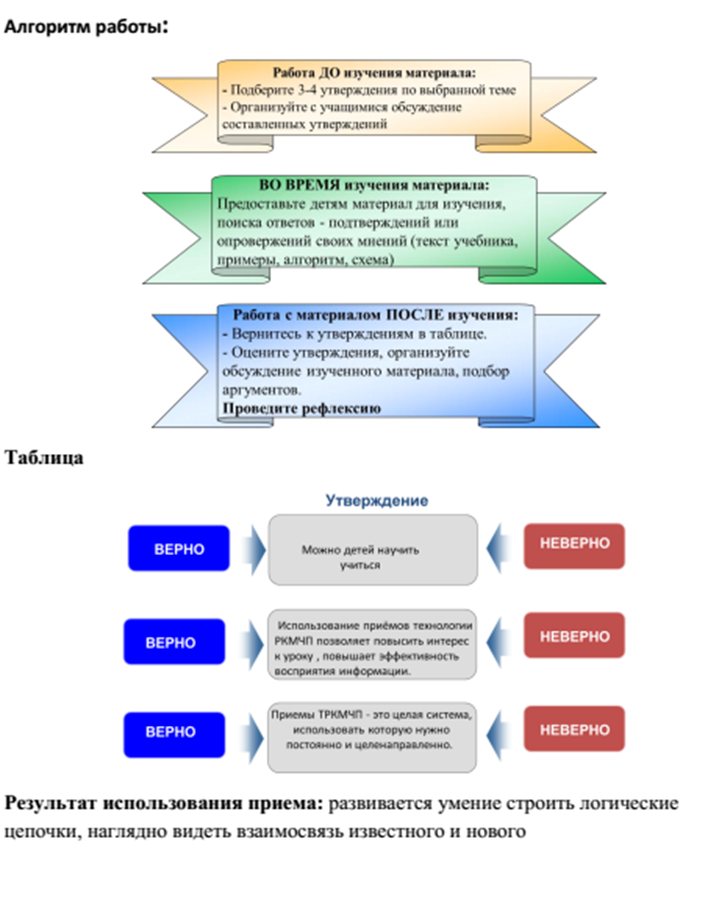

4. Приѐм «Верные и неверные утверждения».

Цель: понимать информацию, содержащуюся в тексте, сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера, критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации.

5. Приѐм «Лови ошибку»

Цель: сформировать умение читать вдумчиво, связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, на основе имеющихся знаний подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации.

6. Приѐм «Восстанови текст».

Цель: сформировать умения целенаправленно читать текст, сравнивать заключѐнную в тексте информацию.

7. Приѐм «Сопоставление / нахождение сходств и различий»

Цель: сформировать умения целенаправленно читать текст, сравнивать заключѐнную в тексте информацию.

8. Метод Инсерт (insert).

Цель: учащиеся на полях расставляют пометки. «У» – уже знал; «+» – новое; «–» – думал иначе; чтение и размышление «?» – думал иначе.

9. Кластеры.

Цель: выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в

определенном порядке в виде грозди.

10. "Ассоциативный куст"

Цель: актуализировать уже имеющиеся знания, активизировать познавательную

активность учащихся и мотивировать их на дальнейшую работу с текстом.

11. Приѐм «Составление вопросного плана»

Цель: формирование умения выделять логическую и последовательную структуру текста.

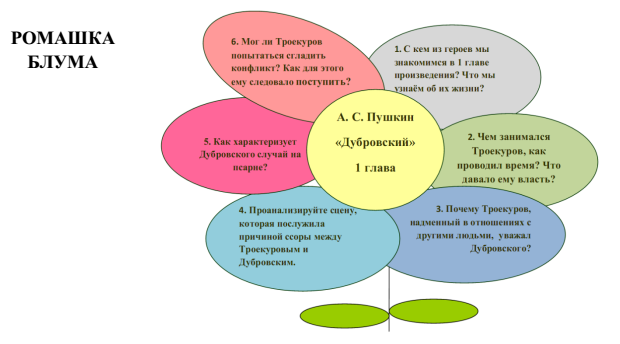

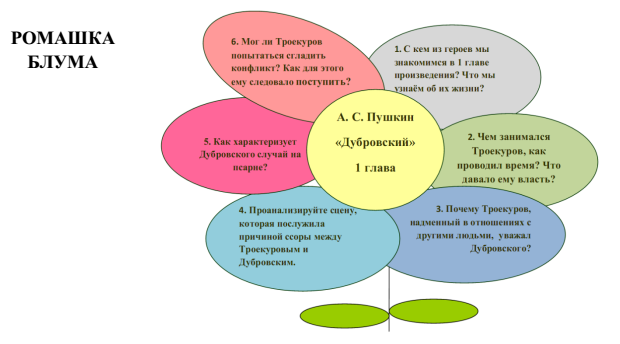

12. Приѐм «Ромашка Блума»

Цель: с помощью 6 вопросов выйти на понимание содержащейся в тексте информации, на осмысление авторской позиции (в художественных и публицистических текстах).

13. Приѐм «Антиципация»

Цель: предвосхищение, предугадывание содержания текста.

14. Приѐм "Сенкан (синквейн)" Слоган из пяти строк.

Цель: развитие умений учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания, проявлять творческие способности.

15. Прием “Корзина идей”

Цель: выяснить все, что знают учащиеся по обсуждаемой теме урока.

16. Денотатный граф

Цель: способ вычленения из текста существенных признаков ключевого понятия.

17. Приѐм «Моделирование и рисунок»

18. Приѐм «Комментированное письмо»

19. Приѐм «Облако слов»

Цель – выявить, какие задачи поставил автор в этом тексте и каким образом и насколько решил их.

20. Приѐм «Дерево предсказаний»

II. Специальные упражнения ( методики, технологии, стратегии)

1. Ментальные карты

Ментальные карты — это техника визуализации мышления. Применения ментальных карт очень разнообразны — например, их можно использовать для того, чтобы зафиксировать,понять и запомнить содержание книги или текста, сгенерировать и записать идеи,разобраться в новой для себя теме, подготовиться к принятию решения.

2. Метод Эйдос-конспект.

Эйдос-конспект ( эйдос – с греч. образ, конспект-теория) представляет собой сложное целое:образный рисунок , состоящий из фигур, цветов, картин, выявившихся ассоциативно в сознании читателя в процессе интерпретирования.

3. Мнемоника или мнемотехники – это специально разработанные приѐмы и способы,облегчающие запоминание определенных типов информации.

4. Технология продуктивного чтения. Основными приѐмами работы с текстом в данной технологии являются комментированное чтение и диалог с автором.

5. Стратегии смыслового чтения по Н. Н. Сметанниковой.

"Мозговой штурм" Цель: актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к изучаемой теме.

"Глоссарий" Цель: актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста.

"Рассечение вопроса" Цель: смысловая догадка о возможном содержании текста на основе его заглавия.

"Соревнуемся с писателем" Цель: мотивирование читателя на прочтение книги, включение механизмов антиципации.

"Чтение в кружок" Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения.

"Чтение про себя с вопросами" Цель: формирование умений вдумчивого чтения.

"Чтение с остановками»" Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения.

"Чтение с составлением диаграммы Эйлера-Венна"Цель: сформировать навыки сравнения и классификации, структурирования информации.

Названия стратегии: Ориентиры предвосхищения, «Предваряющие вопросы», «Чтение вслух (попеременное чтение)», «Отношения между вопросом и ответом», «Тайм-аут», «Проверочный лист», «Алфавит за круглым столом», «Ориентиры предвосхищения», «Экскурсия по книге», «Список тем книги», « Цитаты», «Загадки», «Следуйте за персонажем книги», «Черты характера», «Доклад и рецензия», «G — S —

R (Аннотация — Краткий пересказ — Пересказ)», «Знаю — Хочу узнать —

Узнал («3 — X — У»)», «Знаю — Хочу узнать — Узнал (плюс)», «Обзор словаря»,«Словарная игра «Аналогия».

Приѐм «Моделирование и рисунок»

«Рисование развивает и сердце человека, и мышление.

Не обязательно быть художником, но все великие люди рисовали.

Советую всем — и детям, и взрослым — рисовать…»

З.К. Церетели

Этапы работы

1 этап - ИЗУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Чтение текста.

2 этап - ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ.

Изобразить, показав на рисунке всѐ, что узнали из текста.

3 этап - АНАЛИЗ РАБОТ.

Выставка работ.

Сравнительный анализ рисунков и текста.

Выявление недостаточности полученной информации.

4 этап - ДОПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТАЛОНУ.

Изучить текст учебника.

Дополнить рисунок недостающими фактами.

Приѐм «Ментальная карта (Интеллект – карта, карта Ума)»

Ментальные карты - это удобный инструмент для отображения процесса мышления и структурирования информации в визуальной форме.

Ментальные карты (в оригинале mind maps) - это разработка Тони Бьюзена – известного английского писателя, лектора и консультанта по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления.

Ментальные карты можно использовать, чтобы

«застенографировать» те мысли и идеи, которые проносятся в голове, когда вы размышляете над какой-либо задачей.

оформить информацию так, что мозг легко ее воспримет, ибо информация записана на «языке мозга».

Правила составления ментальной карты

• Начните в ЦЕНТРЕ чистой страницы (Главная тема).

• Используйте в качестве своей центральной идеи изображение. Почему? Потому что по своему

творческому потенциалу образ стоит тысячи слов, он будет приятен глазу и способен

концентрировать ваше внимание.

• Используйте разные цвета. Зачем? Цвет стимулирует творческое мышление, помогает вам различать

сферы творческой мысли, стимулирует визуальные центры мозга и захватывает внимание глаз,

привлекает интерес.

• Важно помещать слова НА ветках. Ветви делайте искривленными, а не прямыми. Почему? Ваш

мозг гораздо сильнее привлекают искривленные линии, которые вы чаще видите в природе.

• Пишите по одному слову на строке. Почему? Потому, что каждое отдельное слово или образ

генерируют свой собственный огромный массив творческих мыслей.

• Пишите печатными буквами на каждой линии только одно ключевое слово.

• Длина линии должна равняться длине слова. Это экономнее и чище. Варьируйте размер букв и

толщину линий в зависимости от степени важности ключевого слова.

• Повсюду используйте образы и изображения. Зачем? Затем, что изображения и символы легко

запоминать, они стимулируют новые творческие ассоциации.

• Старайтесь организовывать пространство, не оставлять пустого места и не размещать ветви

слишком плотно. Для небольшой ментальной карты используйте лист А4, для большой темы — А3.

• Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с соседними ветвями.

• Располагайте лист горизонтально. Такую карту удобнее читать.

Полезные ссылки: http://www.stimul.biz/ ,

http://www.bestfree.ru/soft/graph/mindmap.php#instructiontabs

Приѐм «Комментированное письмо»

Что такое комментированное чтение?

Комментированное чтение – это чтение, сопровождающееся пояснением,

толкованием текста в форме объяснений, рассуждений, предположений.

Комментированное чтение используется преимущественно во время

перечитывания текста, для того чтобы показать, каким мог бы быть наш "диалог с

автором", обеспечить "погружение" в текст.

Особенности комментированного чтения:

1. Комментарий должен быть кратким и динамичным.

2. Усиливает эмоциональную реакцию.

3. Не должен превращаться в беседу!

4.Комментировать текст только в том месте, где это действительно необходимо.

Способы комментированного чтения:

а) рефрен

б) включение воображения

в) сам вопрос

г) чувство меры

Приѐм «Эйдос-конспект»

Рекомендации по созданию эйдос - конспекта на уроке.

1. Ориентироваться на образную память учащихся

2. В эйдос - конспекте должна отражаться идея

3. Эйдос – конспект должен быть наполнен информацией

4. Помнить о целесообразности использования эйдос - конспекта

Этапы эйдос- конспекта.

• Читаю, делюсь восприятием

• Рисую- изображаю-обозначаю-фиксирую

• Выписываю ключевые слова, фразы

• Интерпретирую ключевые фразы

• Пишу-размышляю-рассуждаю

Эйдос - (греч. éidos — вид, образ), 1) термин древнегреческой философии

литературы, первоначально (как и «идея») означал «видимое», «то, что видно»,«наружность» (Гомер), затем — конкретную явленность, видимую сущность(Парменид), субстанциальную идею (Платон), форму (Аристотель).

Конспект – краткое изложение или краткая запись содержания чего-н.

Ожегов С.И. Словарь русского языка - http:/mega.km.ru/ojigov

Эйдос-конспект - изображение и краткое рассуждение, дающие толкование своего видения темы и образов художественного произведения.

Пример рефлексивного листа

Уважаемые коллеги! Предлагаем Вам провести этап рефлексии, используя приемы «Анкета»

и «Тонкие и толстые вопросы».

Приѐм «Анкета». Закончите предложение, выбрав и подчеркнув, вариант ответа.

| Начало предложения | Варианты ответа |

| На семинаре я работал…. | активно / пассивно |

| Своей работой на семинаре я… | доволен / не доволен |

| Семинар для меня показался… | коротким / длинным |

| За семинар я….. | не устал / устал |

| Мое настроение… | стало лучше / стало хуже |

| Материал семинара мне был… | 1. понятен / не понятен

2. полезен / бесполезен

3. интересен / скучен

4. легким / трудным

5. новым / известным |

| Практическая часть мне была… | интересна / не интересна |

Приѐм «Толстые и тонкие вопросы».

Вопросы, на которые можно дать однозначный ответ - тонкие вопросы. На которые

ответить столь определѐнно не возможно - толстые вопросы. Другими словами это

проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы.

| Тонкие вопросы | Толстые вопросы |

| кто... | дайте объяснение, почему... |

| что... | почему вы думаете... |

| когда... | почему вы считаете... |

| может... | в чем разница... |

| будет... | предположите, что будет, если... |

| мог ли... | что, если... |

| как звали... |

|

| было ли... |

|

| согласны ли вы... |

|

| верно... |

|

Задание: Сформулируйте и запишите вопросы по теме семинара, используя «тонкие» и «толстые» вопросы.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Спасибо за сотрудничество!

Пример рефлексивного листа

| Структура «Синквейна» | например |

|

|

| 1. | Существительное | - тема | Тема «Чтение» |

| 2. | Два

прилагательных | - раскрывающие

тему | (Виды: какое бывает чтение?) |

| 3. | Три глагола | - описывающие

действия по теме | (Что мы делаем во время работы

с текстом?) |

| 4. | Фраза из четырѐх

слов | - отношение к

теме

(предложение) | (Для чего оно нужно?) |

| 5. | Существительное | - слово-резюме | (Синоним к теме) |

Например:

| Структура «Синквейна» | например |

|

|

|

|

| 1. | Существительное | - тема | Тема «Чтение» |

|

| 2. | Два прилагательных | - раскрывающие

тему | (Виды: какое бывает?)

1 группа. Смысловое, осознанное.

2 группа. Многофункциональное,

универсальное.

3 группа. Творческое, захватывающее.

4 группа. Парное, групповое.

5 группа. Художественное, изучающее. |

|

| 3. | Три глагола | - описывающие

действия по

теме | (Что мы делаем во время работы с

текстом?)

1. Изучать, осмысливать,

анализировать.

2. Читать, думать, извлекать.

3. Использовать, мыслить,

высказывать.

4. Обучать, формировать,

воспитывать.

5. Пользуемся, исполняем, произносим. |

|

| 4. | Фраза из четырѐх слов | - отношение к

теме

(предложение) | (Для чего оно нужно?)

1. Чтение – фундамент всех

компетенций.

2. Чтение – это универсальное

действие.

3. Чтение – это увлекательное

путешествие.

4. Чтение – путь к успеху.

5. Чтение – обогащает словарный запас. |

| 5. | Существительное | - слово-резюме | (Синоним к теме)

1. Мышление. 2. Творчество. 3.

Информация.

4. Знание. 5. Деятельность. |

Приѐм «Облако слов»

(Интерпретационный способ смыслового чтения)

Цель этого способа – выявить, какие задачи поставил автор в этом тексте и каким

образом и насколько решил их. Для этого необходимо обнаружить и

интерпретировать в тексте:

• самые важные слова;

• самые важные предложения;

• самые важные абзацы;

• определить, какие задачи автор решил, а с какими не справился.

Ключевое слово — слово в тексте, способное в совокупности с другими

ключевыми словами представлять текст.

Онлайн - сервиры по созданию облака слов

| Word It Out

http://worditout.com/word

cloud/make-a-new-one |

| Tagxedo

http://www.tagxedo.com/app.html |

| Tagul

https://tagul.com/ |

| Word Cloud

https://www.jasondavies.

com/wordcloud/ |

| Приемы использования Облака слов |

Приѐм «Дерево предсказаний»

Цель:

• развивать образное мышление;

• соотносить аргументы и факты;

• развивать фантазию;

• уметь мыслить перспективно.

Описание метода «дерево предсказаний»

• Ствол дерева – тема.

• Ветви – предположения.

• Листочки – обоснование, аргументы в пользу того или иного мнения.

Предположения строятся по двум направлениям:

• «возможно»

• «вероятно»

•

Рекомендации для метода «дерево предсказаний»

• Тема должна содержать вопрос, адресованный в будущее.

• Не использовать приѐм более одного раза на уроке.

• Все версии аргументировать содержанием текста.

Приѐм «Фишбоун»

- Схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета

- Графическое изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать

определенные в процессе анализа причины конкретных событий, явлений, проблем

соответствующие выводы или результаты обсуждения

Суть данного методического приема — установление причинно-следственных

взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами,

совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать

навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы.

Схема «Фишбоун»

• Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу.

• Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы

или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются

основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме.

• Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие

наличие сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме.

• Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения.

Приѐм «Инфографика»

Инфографика- картинка, на которой с помощью текста и графики отображена

определѐнная информация.

Цель инфографики ( информирование) состоит в том, чтобы создать нечто, что

может быть усвоено максимально быстро.

Задача- взять сложную информацию и сделать ее более понятной.

Целесообразность использования метода инфографики.

1. Это график, в который вставлена визуальная информация, аналогии из жизни, предметы обсуждения.

2. Картинка из ИНФОГРАФИКИ помогает легче усвоить материал.

3. Способствует более тщательному изучению материала, развивает критическое мышление.

4. В процессе создания ИНФОГРАФИКИ у ребят появляются навыки работы в команде.

5. Учитель в освоении новых информационных технологий должен идти на шаг вперѐд от детей

Создание ИНФОГРАФИКИ проходит следующие этапы:

1. Формулирование цели создания И. и определение аудитории. В нашем случае- это дети, с которыми мы работаем.

2. Сбор определенного количества данных, материала по теме.

3. Аналитика и обработка информации. Разбейте информацию на разделы, части,пункты. Каждый раздел представьте отдельным изображением или графиком.Подберите нужные визуальные образы, которые знакомы и часто используются вашей аудиторией.

4. Построение доступной визуализации, верстка. Создайте фокус, то есть

придумайте историю, основную визуальную метафору, вокруг которой будетстроиться И. Она должна быть прростой и всем известной.

Приѐм «Верные – неверные утверждения»

Цель приема: проявление интереса к изучению нового материала на стадии

вызова, активизация мыслительной деятельности, формирование представления о

том, чего не знают и «что хотят узнать?»

Алгоритм работы:

Таблица

Результат использования приема: развивается умение строить логические

цепочки, наглядно видеть взаимосвязь известного и нового

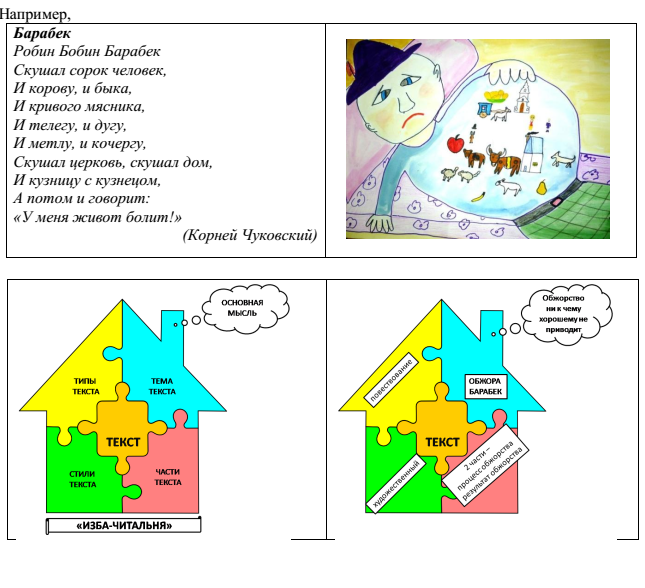

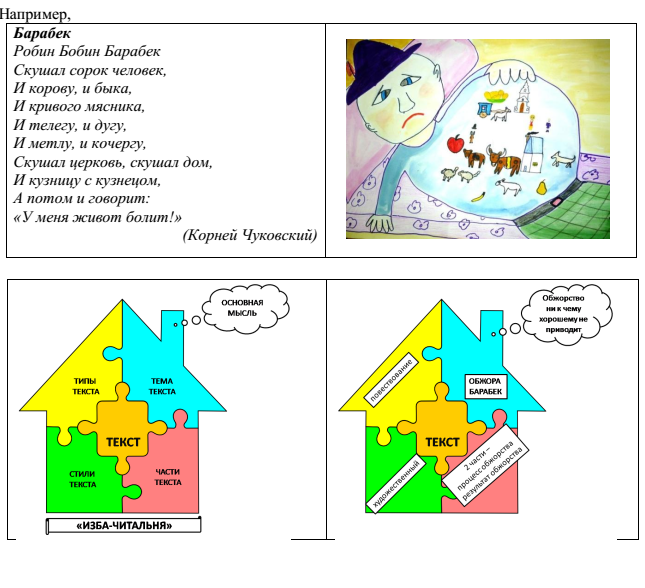

Авторский приѐм «Изба-читальня»

(Морозова М.В., учитель русского языка и литературы)

Основная идея приѐма: максимально точно понять содержание текста через его поэтапный

анализ по 5 пунктам: тема, части, стиль, тип и основная мысль.

Системному восприятию текста способствует поэтапное заполнение пазлов, из которых состоит

«Изба-читальня»: тема текста, части текста, стиль текста, тип текста и как результат -

определение основной мысли текста. Приѐм учит ребят давать не только эмоциональную оценку

тексту – понравился/не понравился, но и формирует чѐткое представление о прочитанном.

Например,

| Барабек

Робин Бобин Барабек

Скушал сорок человек,

И корову, и быка,

И кривого мясника,

И телегу, и дугу,

И метлу, и кочергу,

Скушал церковь, скушал дом,

И кузницу с кузнецом,

А потом и говорит:

«У меня живот болит!»

(Корней Чуковский) |

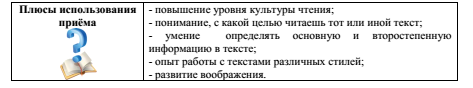

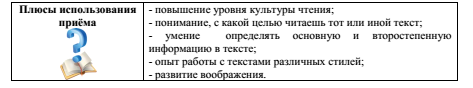

| Плюсы использования

приѐма | - повышение уровня культуры чтения;

- понимание, с какой целью читаешь тот или иной текст;

- умение определять основную и второстепенную

информацию в тексте;

- опыт работы с текстами различных стилей;

- развитие воображения. |

Приѐм «Кластер»

Суть приѐма - представление информации в графическом оформлении.

Цель приѐма: кластер используется, когда нужно собрать у учеников все идеи

или ассоциации связанные с каким-либо понятием (например, с темой урока).

Правила составления кластеров:

1 этап - посередине чистого листа (классной доски) пишется ключевое слово

или словосочетание, которое является "сердцем" идеи, темы.

2 этап - учащиеся записывает все то, что вспомнилось им по поводу данной

темы. В результате вокруг "разбрасываются" слова или словосочетания,

выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы (модель "хаос").

3 этап - осуществляется систематизация. Хаотичные записи объединяются в

группы, в зависимости от того, какую сторону содержания отражает то или иное

записанное понятие, факт (модель "планета и ее спутники").

4 этап - по мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с

ключевым понятием. У каждого из "спутников" в свою очередь тоже появляются

"спутники", устанавливаются новые логические связи. В итоге получается

структура, которая графически отображает наши размышления, определяет

информационное поле данной темы.

Приѐм «Кубик Блума»

Вопросы связаны с классификацией уровней познавательной деятельности:

знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.

На гранях кубика написаны начала вопросов:

• «Почему»,

• «Объясни»,

• «Назови»,

• «Предложи»,

• «Придумай»,

• «Поделись»

Цель приѐма: формировать умение задавать вопросы во время и после

чтения, критически оценивать информацию, сопоставлять прочитанное с

собственным опытом.

Вопрос, начинающийся со слова “Назови…” может соответствовать уровню

репродукции, т.е. простому воспроизведению знаний.

Вопросы, начинающиеся со слов “Почему…” соответствуют так называемым

процессуальным знаниям. Ученик в данном случае должен найти причинноследственные связи, описать процессы, происходящие с определѐнным предметом

или явлением.

Отвечая на вопрос “Объясни…” ученик использует понятия и принципы в

новых ситуациях, применяет законы, теории в конкретных практических

ситуациях, демонстрирует правильное ростой и всем известной.

| Плюсы использования

приѐма | - повышение уровня культуры чтения;

- понимание, с какой целью читаешь тот или иной текст;

- умение определять основную и второстепенную

информацию в тексте;

- опыт работы с текстами различных стилей;

- развитие воображения. |

Приѐм «Кластер»

Суть приѐма - представление информации в графическом оформлении.

Цель приѐма: кластер используется, когда нужно собрать у учеников все идеи

или ассоциации связанные с каким-либо понятием (например, с темой урока).

Правила составления кластеров:

1 этап - посередине чистого листа (классной доски) пишется ключевое слово

или словосочетание, которое является "сердцем" идеи, темы.

2 этап - учащиеся записывает все то, что вспомнилось им по поводу данной

темы. В результате вокруг "разбрасываются" слова или словосочетания,

выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы (модель "хаос").

3 этап - осуществляется систематизация. Хаотичные записи объединяются в

группы, в зависимости от того, какую сторону содержания отражает то или иное

записанное понятие, факт (модель "планета и ее спутники").

4 этап - по мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с

ключевым понятием. У каждого из "спутников" в свою очередь тоже появляются

"спутники", устанавливаются новые логические связи. В итоге получается

структура, которая графически отображает наши размышления, определяет

информационное поле данной темы.

Приѐм «Кубик Блума»

Вопросы связаны с классификацией уровней познавательной деятельности:

знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.

На гранях кубика написаны начала вопросов:

• «Почему»,

• «Объясни»,

• «Назови»,

• «Предложи»,

• «Придумай»,

• «Поделись»

Цель приѐма: формировать умение задавать вопросы во время и после

чтения, критически оценивать информацию, сопоставлять прочитанное с

собственным опытом.

Вопрос, начинающийся со слова “Назови…” может соответствовать уровню

репродукции, т.е. простому воспроизведению знаний.

Вопросы, начинающиеся со слов “Почему…” соответствуют так называемым

процессуальным знаниям. Ученик в данном случае должен найти причинноследственные связи, описать процессы, происходящие с определѐнным предметом

или явлением.

Отвечая на вопрос “Объясни…” ученик использует понятия и принципы в

новых ситуациях, применяет законы, теории в конкретных практических

ситуациях, демонстрирует правильное применение метода или процедуры.

Задания “Предложи…”, “Придумай…”,“Поделись…” направлены на

активизацию мыслительной деятельности ученика. Он выделяет скрытые

(неявные) предположения, проводит различия между фактами и следствиями,

анализирует, оценивает значимость данных, использует знания из разных областей,

обращает внимание на соответствие вывода имеющимся данным.

РОМАШКА

БЛУМА применение метода или процедуры.

Задания “Предложи…”, “Придумай…”,“Поделись…” направлены на

активизацию мыслительной деятельности ученика. Он выделяет скрытые

(неявные) предположения, проводит различия между фактами и следствиями,

анализирует, оценивает значимость данных, использует знания из разных областей,

обращает внимание на соответствие вывода имеющимся данным.