Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Трудиловская средняя школа Смоленского района Смоленской области.

Индивидуальный итоговый проект по истории на тему: «Политика опричнины Ивана IV Васильевича»

Выполнила: Карпенкова Кира Александровна, обучающаяся 9 класса. Руководитель: Козлова Е.В.

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………....3-4 1. Личность Ивана IV Васильевича…………………………………………….…5-7 2. Введение опричнины………………………………………………………..7-10 3. Формирование опричного войска…………………………………………10-12 4. Поход Ивана IV против Новгорода……………………………………..12-13 5. Окончание опричнины……………………………………………………….13-15 6. Последствия политики опричнины………………………………………….15-16 7. Точки зрения на проблему опричнины………………………………….16-18 Заключение……………………………………………………………………….....19 Список использованных источников……..………………20 Приложение………………………………………………………………...……21-24

Введение

Одной из интересных страниц Отечественной истории по праву считается период правления Ивана IV Васильевича. Он содержит в себе ключевые моменты становления Государства Российского: расширение территорий, подконтрольных Москве, изменение вековых укладов внутренней жизни и наконец, опричнину - одно из самых кровавых и величайших по историческому значению деяний царя. Выбранную мной тему проекта считаю актуальной в наши дни. Политика опричнины была для Ивана IV жестокой и деспотической мерой борьбы за государственную централизацию с независимостью боярства. В наше демократическое время данные методы государственного управления неприемлемы. Обращение к истории опричнины могли бы помочь сегодня извлечь уроки из тех безжалостных событий и избежать тех проблем, недостатков и негативных явлений, что существуют в современном обществе.

Споры по поводу личности Ивана IV, политики опричнины до сих пор продолжаются и мнения неоднозначны. Я заинтересовалась и решила изучить эту тему. Цель исследования: всесторонне изучить политику опричнины Ивана IV. Данная цель определила и поставила перед собой решение следующих задач: - изучить литературу по выбранной теме; --раскрыть понятие "опричнина"; - рассмотреть причины введения Иваном IV политики опричнины; - изучить ход опричнины, её результаты и последствия; - рассмотреть различные точки зрения на политику опричнины; - подобрать иллюстрации к изучаемой теме; – обобщить и проанализировать информацию, сделать выводы. Объект исследования: личность Государя Ивана IV. Предмет исследования: политика опричнины Ивана IV. Методы исследования: анализ источников информации. Практическая значимость. Материалы проекта могут быть использованы на уроках истории России и внеклассных мероприятиях, например, при проведении недели предметов гуманитарного цикла. При написании проекта я использовала различные источники: интернет-ресурсы, учебник по истории России, научная статья.

1. Личность Ивана IV Васильевича.

Иван IV Васильевич - внук Ивана III Великого и сын Василия Третьего. В народе имел прозвище Грозный. Мать его – Елена Глинская, регентша на время малолетства царя. Родился в 1530 году в селе Коломенском под Москвой. Когда Ивану было три года, его отец умер, а еще через пять лет скончалась мать (по некоторым данным, ее, возможно, отравили). Вокруг взрослеющего мальчика царила атмосфера постоянного соперничества и обмана. Борьба во дворце за власть перерастает в кровавую вражду. Иван сам не раз наблюдал или слышал об убийствах и избиениях. Так провел свое детство Иван. В то же время он усиленно занимается чтением книг и прочитывает их в невероятном темпе. Он много пишет, учится музицировать и становится великолепным наездником. Интеллектуально он был заметно более развит, чем его окружение. Этот человек настолько поражает своей неординарностью и ученостью, что его с легкостью можно поставить в один ряд с самыми грамотными правителями. Принимает самое активное участие в разнообразных церковных мероприятиях. В шестнадцать лет, в 1547 году, Ивана венчали на царство. Три недели спустя он женился на Анастасии Романовне Захарьиной-Юрьевой. Царица родила ему шестерых детей, из которых выжили только двое. В период с 1547 по 1560 гг., оценка личности и деятельности Ивана Грозного, как правило, несет в себе наиболее положительные черты. Он становится добросовестным и благочестивым лидером. Иван сформировал совет приближенных лиц – неофициальное правительство (Избранную раду), по инициативе которого были осуществлены ряд реформ. Личность царя Ивана IV становится популярна не только в Российском государстве. Он берет под свой контроль Волгу и доступ к Каспийскому морю, поощряет торговлю с различными европейскими странами, в том числе с Англией, Францией и Голландией. Более того, приглашая зарубежных мастеров, занимается украшением Москвы. В 1553 году Иван IV переносит серьезную болезнь. Иван составил завещание в пользу своего только что родившегося сына Дмитрия (через несколько месяцев ребёнок случайно погиб) и потребовал от царедворцев принести ему присягу. Многие из приближённых, в том числе члены Избранной рады, старались уклониться от этой процедуры. После выздоровления царь очень изменился. Он стал подозрительным (всюду ему казались заговоры), жестоким. Применяет к «заговорщикам» пытки и казни. В 1560 году супруга Ивана умирает. Теперь перед современниками предстает совершенно иной Иван - Грозный. Именно с этого времени он начинает отличаться безграничной жестокостью. Семейная жизнь Ивана IV становится более нестабильной. В 1561 году он женится на красавице Марии Темрюковне, но вскоре устает от нее. Через два года после ее смерти Иван женится на Марфе Васильевне Собакиной - дочери купца, которая умирает уже через две недели. Четвертая супруга Ивана Грозного - Анна Алексеевна Колтовская. Ее он отсылает в монастырь, а в 1575 году женится в пятый раз на Анне Григорьевне Васильчиковой, которую позже по приказу царя постригли в монахини. Последней его супругой была Мария Федоровна Нагая. Иван IV женился на ней в 1581 году. Существуют версии, что некоторые из жен Грозного умерли от отравления. Из восьмерых детей Ивана шестеро умерли в детстве. Старший наследник Иван Иванович погиб в 1581 году. Существует версия его убийства в ходе ссоры с отцом. К началу 60-х государь уже выработал свои взгляды на управление. По его задумке стране требовалась централизация политической власти. Царь решил укрепить власть, без оглядки на методы. Действовать он начал самым радикальным и жестким способом. Позже, увидев, во что превратилась страна, Иван Грозный спешно сменил курс. Под конец жизни царь стал сентиментальным, раскаивался в содеянном. В последние годы государь находился в плачевном состоянии. Он страдал костными проблемами и не мог самостоятельно передвигаться. Из-за постоянных потрясений, выглядел гораздо старше своего возраста. По некоторым сведениям, смерть Ивана Грозного наступила в результате нездорового образа жизни, а также хронических заболеваний, которые развились на фоне постоянного нервного напряжения. Однако многие, полагают, что государя могли отравить. Иван IV умер в 1584 году в возрасте 53-х лет. По популярной версии, кончина застигла его во время игры в шахматы. Похоронен первый Царь Всея Руси в Архангельском Соборе Кремля.

2. Введение опричнины.

После болезни Ивана IV всё чаще проявлялись его разногласия с членами Избранной рады. Реформы, разработанные ими, были рассчитаны на длительный период. Царь же хотел немедленных результатов. По Москве пополз слух, что царицу Анастасию извели своими чарами Сильвестр и Адашев (приближенные царя, члены Избранной рады). Стремившийся к самовластию царь уже давно тяготился опекой со стороны Адашева и Сильвестра и охотно поверил слухам об их виновности. Царь начал расправляться с приближёнными. Созванный в Москве Земский собор осудил бывших соратников царя как заведомых злодеев. Адашев был арестован и умер в тюрьме. Сильвестра сослали в Соловецкий монастырь, где он вскоре погиб. В столице начались расправы над боярами. Устранение Адашева и Сильвестра означало отказ царя от проведения реформ. В довершение всего в 1563 году умер митрополит Макарий, который имел большое влияние на Ивана и сдерживал его жестокие порывы. Новый митрополит, Афанасий, встал на сторону недовольного боярства. Спасаясь от гнева Ивана IV, получившего в народе прозвище Грозного, некоторые знатные люди бежали за границу. В апреле 1564 года в Литву ушёл один из ближайших советников царя, известный военачальник, герой битвы за Казань князь Андрей Курбский. Нелегка внешнеполитическая ситуация. Еще в правление Избранной рады началась Ливонская война — против властвовавшего в Прибалтике на территории современных Латвии и Эстонии Ливонского ордена. В течение двух первых лет Ливонский орден был разгромлен. Далее России пришлось бороться с Речью Посполитой и Швецией. В январе 1564 году в битве у реки Улы, недалеко от Полоцка, русские войска потерпели жестокое поражение: множество воинов было убито, сотни служилых людей попали в плен. Таков был канун опричнины. 3 декабря 1564 г. началось стремительное развитие событий: в этот день царь с семьей и приближенными выехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, увезя с собой всю свою казну, а заранее отобранным многочисленным сопровождающим было приказано ехать с семьями. Задержавшись под Москвой из-за внезапно наступившей распутицы, помолившись у Троицы, царь к концу декабря добрался до Александровой слободы (ныне — г. Александров Владимирской области) — села, где не раз отдыхали и «тешились» охотой и Василий III, и сам Иван IV. Оттуда 3 января 1565 г. в Москву приехал гонец, который привез две грамоты. В первой, адресованной митрополиту Афанасию, сообщалось, что царь положил свой гнев на всех епископов и настоятелей монастырей, а опалу — на всех служилых людей, от бояр до рядовых дворян, поскольку служилые люди истощают его казну, плохо служат, изменяют, а церковные иерархи их покрывают. Потому он, «от великие жалости сердца, не хотя их изменных дел терпети, оставил свое государьство и поехал, где вселитися, иде же его, государя, бог наставит». Вторая грамота была адресована всему посадскому населению Москвы; в ней царь заверял простой московский люд, «чтобы они себе никоторого сумнения не держали, гневу на них и опалы никоторые нет». Московские люди, выслушав царские грамоты, решительно потребовали, чтобы бояре упросили царя вернуться на царство. Уже через два дня депутация духовенства и бояр была в Александровой слободе. Царь смилостивился и согласился возвратиться, но при двух условиях: «изменников», в том числе и тех, кто всего лишь «в чем ему, государю, были непослушны», «на тех опала своя класти, а иных казнити», а во-вторых, «учинити ему на своем государъстве себе опришнину». Желание укрепить собственное положение, поражение в Ливонской войне, а также параноидальный склад личности сделали свое дело. Иван Четвёртый ввел политику опричнины. Понятие «опричнина» употребляется в двух значениях: 1) система мер Ивана IV в 1565-1572 гг., направленная на укрепление центральной власти и борьбу с предполагаемыми изменниками; 2) в Русском государстве 1565—1572 годов личный удел царя Ивана IV, особая государственная территория с войском и государственным аппаратом. «Опричнина» от древнерусского слова «опричь», «кроме», «вне», «за пределами» всей остальной «земли». Все земли Российского государства были поделены на опричнину и земщину. Земщина — это земли, которые не вошли в состав опричнины. К ним были отнесены такие территории, как Печорский край, Муром, Псков, часть Новгорода, Брянск, Смоленск и многие другие. Это была основная часть территории Русского государства, куда Грозный ссылал всех тех, кого не хотел видеть при дворе. Центром земщины считалась Москва за исключением части районов. Имелся свой аппарат управления — Боярская дума и Приказы. Главное отличие земщины в том, что земские должны были отдавать почти все свои доходы в виде налогов государю. Царь получил над ними полную власть. Лучшие земли: часть территории Москвы, Вологды, Костромы, Можайска и некоторых других городов. Они были выбраны в качестве опричных земель. На этой территории была создана особая Опричная Дума. Местным жителям пришлось покинуть эти земли. Им были предоставлена земля в отдаленных местах. Историки называют два периода опричнины. Первый длился в течение двух лет. Характеризовался тем, что опалы, казни сменялись смягчением режима. В 1565 году Грозный сослал в Казань представителей ветвей Рюриковичей. Через год часть опальных лиц по велению царя вернулась в столицу. Иван Грозный собрал в этот период Земский собор для обсуждения острых вопросов внешней политики. Он намеревался коллективно обсудить важные государственные дела, которые касались, в том числе, ведения военных действий, нужна была помощь в объединении всех сил государства. Второй этап длился четыре года до окончания опричнины. Сначала усиливаются карательные операции. Заточен в монастырь митрополит Филипп Колычев за призывы проявить милосердие по отношению к боярам. Через год его убивает опричник Малюта Скуратов, главный воевода и самый жестокий палач. Кульминацией этого периода стал разгром Великого Новгорода. В Москве регулярно проходили публичные казни. Из доверия царя вышли приближенные к нему князь А. Вяземский и А.Басманов. Царь увидел измену в стане опричников. Наступил кризис власти. Пошли расследования по злоупотреблениям опричников. В 1572 году после победы русских войск над крымским ханом Давлет-Гиреем политика опричнины была завешена.

3. Формирование опричного войска. Началом образования опричного войска можно считать тот же 1565 год, когда был сформирован отряд в 1000 человек, отобранных из «опричных» уездов. В дальнейшем число «опричников» достигло 6000 человек. В Опричное войско включались также и отряды стрельцов с опричных территорий. Опричным войском надо считать не только Государев полк, но и служилых людей, набранных с опричных территорий и служивших под начальством опричных («дворовых») воевод и голов. Создалась и «особая опричнина» в количестве 500—900 человек. Эти люди в случае необходимости служили в роли доверенных царских порученцев, осуществлявшие охранные, разведывательные, следственные и карательные функции. Во дворцах Сытном, Кормовом и Хлебенном был назначен особый штат ключников, поваров, писарей и т. п.; были набраны особые отряды стрельцов. На содержание опричнины были назначены особые города (около 20, в том числе Вологда, Вязьма, Суздаль, Козельск, Медынь, Великий Устюг) с волостями. В самой Москве некоторые улицы были отданы в распоряжение опричнины (Чертольская, Арбат, Сивцев Вражек, часть Никитской и пр.); прежние жители были переселены на другие улицы. В опричнину было набрано также тысяча избранных особо дворян, детей боярских, как московских, так и городских. Условием принятия человека в опричное войско и опричный двор было отсутствие родственных и служебных связей со знатными боярами. Им были розданы поместья в волостях, назначенных на содержание опричнины; прежние помещики и вотчинники были переведены из тех волостей в другие. Опричники (их число за семь лет выросло примерно в четыре раза) были не только личной стражей царя, но и участниками многих боевых операций. И все же палаческие функции для многих из них, особенно для верхушки, были главными. Опричники не имели права общаться с земскими, одевались во все черное. Те, кто ездил на коне, возил с собой метлу и собачью голову — символы власти. По приказу царя они должны были «выметать» и «выгрызать» изменщиков. Государевы люди наводили ужас на население. Иван Грозный дал им полную свободу действий, они грабили и громили и, если получали отпор, имели право казнить. Ежедневно в стране совершались избиения и казни. Страдали в этом терроре все, в ком подозревали изменников.

4. Поход Ивана IV против Новгорода.

В январе 1570 года опричное войско Ивана Грозного совершает свой знаменитый поход против Новгорода Великого. Поход решал продовольственную проблему. Два года неурожая в 1568, 1569 годах - вызвали голод в стране. Для покупки зерна нужны были деньги. А их у Ивана IV не было. Все средства шли на Ливонскую войну. Только Новгород с его богатствами мыслился Грозному идеальным вариантом. Войско опричников, а их было около 15.000 человек, направлялось к Новгороду через Тверь и Торжок. Попутно в этих городах опричники устроили массовые убийства и грабежи. Как минимум, 1.000 человек погибло. 2 января 1570 года боевые отряды окружили город, сотни священников были посажены под арест, монастыри взяты под полный контроль. Через четыре дня сюда приехал уже сам царь. Он отстоял службу в Софийском соборе и потом приказал начать репрессии: «и тотчас повеле архиепископлю казну и весь двор его и келии пограбити, и бояр его и слух переимати». Из кафедрального Софийского собора вывезли все реликвии и иконы. В один день лишился всего новгородский архиепископ Пимен, который надеялся до последнего, что все решится мирным путем. Примечательно, что Пимен был верным сторонником царя и помогал ему в разоблачении непокорного митрополита Филиппа, который не только выступал против царской политики опричнины, но и отказался благословить Грозного на карательный поход. Но и его Иван Грозный публично обвинил в заговоре и обозвал скоморохом. А для большего унижения архиепископа раздели, привязали к лошади, которую назвали его женой, и водили в таком виде. Итак, после глумления над Пименом опричники стали мародерствовать во всем городе и его посадких окрестностях. По записям летописей, каратели никого не жалели, взрослых и детей пытали, избивали, а потом сбрасывали прямо в реку Волхов. Если кто выживал, то того заталкивали под лёд палками. Прежде всего, пострадали купцы — их имущество отбирали, сжигали все, что было невозможно увезти. Казни продолжались до середины февраля. Число погибших неизвестно, современные учёные их считают от 2-3 до 10-15 тысяч, при общем количестве населения Новгорода в 30 тысяч. Но и это было еще не все. После Новгорода царь отправился в Псков, где также происходили повсеместные казни и грабежи. После ухода опричников в Новгороде начались бедствия. Так как Иван Грозный уничтожил все продовольственные запасы, жители страдали от страшного голода из-за последовавшего неурожая. К тому же, в Новгород пришла чума, которая убила многих людей. После этого погрома часть города вошла в состав царской опричнины, а некоторых опричников показательно казнили.

5. Окончание опричнины.

Весной 1571 г. в Москве стало известно, что крымский хан Девлет-Гирей готовит поход на Москву. На берегу Оки был выставлен заслон из русских войск. Один участок берега был поручен земским войскам, а другой - опричным. При этом земских войск было пять полков, а опричных удалось созвать только один полк. Опричнина продемонстрировала утрату боеспособности. Царь, оставив один опричный полк на берегу Оки, уехал вглубь России собирать опричные войска. 23 мая войска Девлет-Гирея подошли к Оке и им удалось переправиться через Оку в том месте, которое не охранялось русскими войсками из-за их малочисленности. Путь войскам Дивлет-Гирея к Москве был открыт. Русским воеводам удалось добраться до Москвы раньше Дивлет-Гирея и занять оборону вокруг города. Дивлет-Гирей штурмовать Москву не стал, но поджег «незащищенные стенами посады. В этом пожаре сгорели практически все деревянные строения Москвы. Сгорел также и Московский опричный двор. После сожжения Москвы Дивлет-Гирей ушел, но разграбил при этом много городов, особенно в Рязанской земле. Все это ударило по престижу царя Ивана VI и опричнины. Для внешнеполитического положения России последствия набега Дивлет-Гирея были очень тяжелыми. Хан считал, что теперь он может диктовать России свою волю. Переговоры с крымскими послами были очень трудными. Русские представители были готовы отказаться от Астрахани, но представители крымского хана требовали так же и Казань. Иван VI принял решение - для отпора татарскому хану он объединил земские и опричные войска. Теперь в каждом полку были и опричные, и земские воины. Нередко опричники оказывались под руководством у земских воевод. Главнокомандующим был назначен прежде опальный князь М.И. Воротынский. 30 июля 1572 г. возле деревни Молоди, неподалеку от Подольска, произошла битва. Русские войска во главе с Воротынским смогли нанести поражение войскам Девлет - Гирея. Опасность со стороны Крымского хана была ликвидирована. Осенью 1572 г. Иван VI отменил опричнину. Упоминать об опричнине было запрещено. За упоминание даже слова «опричнина» следовало наказание кнутом. Часть отобранных земель была возвращена. Прекратились принудительные переселения. Войска опричнины были уничтожены. Однако часть историков предполагает, что она все-таки просуществовала до самой смерти царя под именем «государева двора».

6. Последствия политики опричнины. Ликвидация разделения страны, воссоздание единого государева двора, возвращение части конфискованных земель их бывшим владельцам, прекращение принудительных переселений и массовых казней — явные свидетельства изменения политического курса. Опричнина была отменена. Вот каковы были основные последствия опричнины: 1. Опричная политика привела к уничтожению последнего удельного княжества — Старицкого удела (самостоятельное Старицкое княжество). Этот шаг поставил точку в длительной истории политической раздробленности Руси и поспособствовал централизации. 2. Разорение Новгородской и Псковской земель, а также зверства, совершённые по отношению к местному населению, ударили по остаткам былой независимости этих княжеств, самобытности их политической культуры. 3. Расправы, совершённые опричниками над представителями духовенства, пока не подчинили церковь государству, но ограничили ее в правах. Например, вопросы о низложении с кафедр неугодных власти представителей духовенства, решения проблемы церковного землевладения. 4. В экономическом плане опричнина в истории России оставила тяжёлый отпечаток на хозяйственной жизни страны: в Новгородской и Псковских землях погибла часть крестьянского населения, появились большие пространства заброшенных и необрабатываемых земель. 5. Тень опричнины видна и на становлении системы крепостного права. Первые указы, ограничивающие крестьянские переходы, были вызваны опричными порядками. 6. Жёсткое подчинение всех сословий государственной власти лично монарху, инструментом политики которого является террор, также стоит считать одним из важнейших последствий опричнины. 7. Внутренние потрясения отразились на внешней политике. Была проиграна Ливонская война (1558-1583 гг.). Существуют несколько причин поражения в этой войне, в том числе и просчеты в выборе главного направления во внешней политике, но главной причиной, я считаю, является истощение сил и средств русского государства, экономическая отсталость России, которую повлекла за собой опричная политика Ивана Грозного. Россия не могла успешно выдержать длительную борьбу с сильными противниками. Упал также и международный авторитет России.

7. Точки зрения на проблему опричнины.

Казалось бы, лучше всего должны понимать смысл опричнины современники Ивана Грозного. Однако ясного и удовлетворительного ответа в их сочинениях нет, они как бы уклоняются от ответа на этот вопрос. Не содержат объяснения и сочинения самого Ивана IV. Грозный возлагал всю вину за происходящее на «изменников» (прежде всего бояр), а себя представлял жертвой интриг. А ведь далеко не всегда можно различить, где была «измена», а где - просто подозрительность царя. Андрей Михайлович Курбский в своих сочинениях стремился не столько понять, сколько обличить царя в тиранстве и пролитии невинной крови. Иностранные наблюдатели не могли постичь общий смысл событий в чуждой им Московии. Поэтому порой они сознательно преувеличивали хаос и беспорядки с целью спровоцировать своих государей к военному вторжению в Россию. Русские летописи и сказания не скрывают фактов жестокостей опричнины, но избегают прямой оценки политики царя. В сознании русских людей того времени Иван IV был, хотя и грозный, но все же законный государь, власть которому дана от Бога. Из летописи: «понеже (потому что) опришнину повеле учинити себе особно». Историки XVII - первой половины XIXвв основывали свои исследования об опричнине на показаниях современников и летописей. В.Н.Татищев оправдывал деяния Ивана Грозного и осуждал измены бояр. Князь-аристократ М.М.Щербатов, напротив, видел в царе тирана, нарушившего вековой союз монархии с боярством. Н.М.Карамзин осуждал борьбу Грозного с боярством и противопоставлял опричнину мудрому правлению первых лет царствования Ивана. С.М.Соловьев рассматривает опричнину, как постепенный переход от «родовых» отношений к «государственным», но не оправдывает жестокости царя. В дореволюционное время С.Ф.Платонов видел смысл опричнины в борьбе государственной власти против могущественной боярской знати. Концепция Платонова впоследствии перешла в советскую историческую литературу, где опричнина считалась уже явлением «прогрессивным». Р.Г.Скрынников считает, что опричнина не была единой на всем протяжении своего существования и имела четко выраженную антикняжескую направленность лишь на начальном своем этапе. Исследования последних десятилетий (работы В.Б.Кобрина и др.) критикуют традиционные представления о боярстве, как о реакционной силе. Процесс разрушения родового княжеско-боярского землевладения начался задолго до опричнины. Князья утрачивали княжеские права на свои земли и превращали их в вотчины, которые делились между сыновьями, что приводило к измельчанию и захуданию родов. Экономически слабое и находящееся в прямой служебной зависимости от царя боярство не могло, да и не стремилось противопоставить себя централизованной монархической власти. А.А.Зимин высказывает мнение, что опричнина была нацелена против таких «форпостов» феодальной раздробленности, как остатки уделов и новгородских «вольностей», а также против независимости и экономического могущества церкви. Попытки объяснить опричнину характером Ивана Грозного предпринимались в дореволюционной и зарубежной литературе: психически неуравновешенный, мнительный, жестокий царь устроил расправы по своему нраву. В.О.Ключевский и С.Б.Веселовский не видели в опричнине большого смысла и считали, что она, в конечном счете, свелась к истреблению лиц и не изменила общего порядка.

Заключение

Опричнина — это ускоренная централизация власти без достаточных экономических и социальных предпосылок. В этих условиях свою реальную слабость власть пытается компенсировать террором. Она создает не четко работающий аппарат государственной власти, обеспечивающий выполнение решений правительства, а аппарат репрессий, окутывает страну атмосферой страха. Варварские, средневековые методы борьбы царя Ивана IV со своими политическими противниками, его безудержно жестокий характер накладывали на все мероприятия опричных лет зловещий отпечаток деспотизма и насилия. Здание централизованного государства строилось на костях многих тысяч тружеников. Усиление феодально-крепостнического гнета в условиях растущего разорения страны было важнейшим условием, подготовившим окончательное закрепощение крестьян. Считаю, что цель исследования достигнута. Политика опричнины всесторонне изучена. Я рассмотрела причины введения опричнины, изучила её ход, последствия, различные точки зрения на проблему опричнины, подобрала иллюстрации, которые можно увидеть в приложении проекта. Задачи исследования решены. Опричнина Ивана IV была одним из печальных уроков правителям Российского государства. Она показала, что использование террора правящей верхушкой подрывает политический, экономический и социальный строй страны. Царствование Ивана IV завершилось провалом внутренней и внешней политики.

Список используемых источников.

1. Интернет-ресурс официального еженедельного издания «Парламентская газета» - https://www.pnp.ru/ . 2. Интернет-ресурс Домашней онлайн-школы Фоксфорд -https://externat.foxford.ru/. 3. Интернет-ресурс - https://www.livejournal.com/ (иллюстративный материал). 4. Научная статья «Опричнина: причины, содержание, последствия». Автор Иванников Иван Андреевич (интернет-ресурс научной электронной библиотеки КиберЛенинка - https://cyberleninka.ru/). 5. Ресурс интернет-энциклопедии «Википедия» - https://ru.wikipedia.org/. 6. Учебник по истории России. 7 класс. Часть 1. Под редакцией академика А. В. Торкунова. Москва «Просвещение», 2016 год.

Приложение.

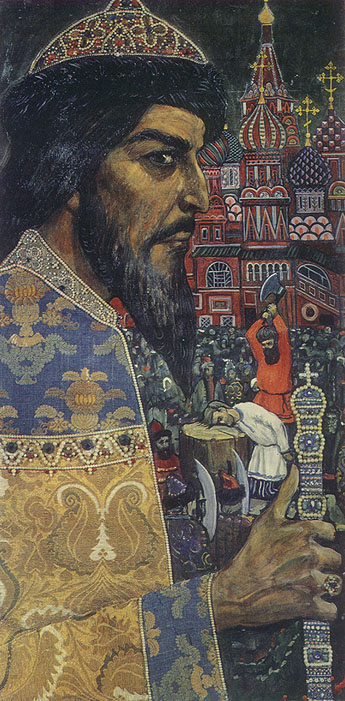

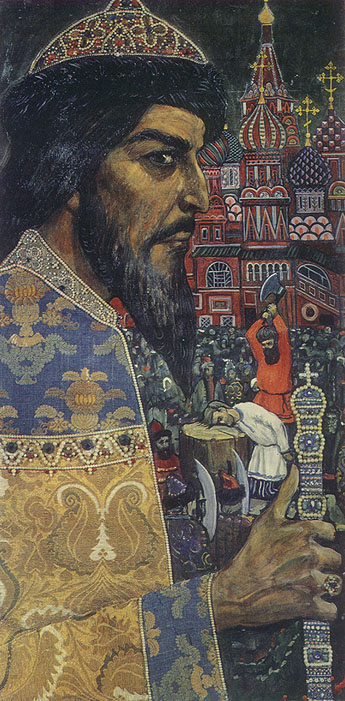

Виктор Михайлович. Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный».

Глазунов Илья Сергеевич. «Иван Грозный».

О.А. Кузьмин. "Иоанн Грозный и митрополит Филипп"

Николай Васильевич Неврев. «Малюта Скуратов и митрополит Филипп».

Николай Васильевич Неврев. «Опричники».

Михаил Иванович Авилов «Опричники в Новгороде».

Сергей Ефошкин, «Опричник».

Илья Ефимович Репин. «Иван Грозный убивает своего сына».

7